Дэвис Н. История Европы

Подождите немного. Документ загружается.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

101

К сожалению, современная демократия очень мало похожа на демократию древних

Афин. Демократия не удержалась в стране, которая была ее колыбелью. Римские философы

не испытывали по отношению к ней чрезмерного восторга, и свыше тысячи лет почти никто о

ней не вспоминал. Современная европейская демократия в такой же степени восходит к

общим собраниям викингов, [тинг], советам и парламентам, которые созывались

феодальными монархами, и средневековым республикам-городам. Афинская концепция

самоуправляемого собрания, состоящего из всех полноправных граждан, получила

отражение в средневековом Новгороде, в Венгрии и Польше — в политических системах,

которые не имеют наследников. Теоретики эпохи Просвещения соединяли знания о

древности с интересом к конституционной реформе; романтически окрашенный образ

древних Афин сыграл также свою роль в формировании взглядов либералов, которые

воспитывались на классиках. Но и либералы бывали кри-

Древняя Греция 97

тичными. Токвиль проклинал «тиранию большинства», Эдмунд Бёрк назвал французскую

модель демократии «самой постыдной вещью в мире». Демократия редко бывала нормой.

Сегодня нет единства мнений о том, каковы основные черты демократии. Теоретически

демократия содействует процветанию всех добродетелей: от свободы, справедливости и

равенства до правопорядка, уважения прав человека, принципа политического плюрализма и

гражданского общества. На практике «власть народа» невозможна.

Так, действующая на европейском континенте модель народного суверенитета

решительно отличается от британского варианта парламентаризма (см. с. 631), при том что

ни один из вариантов не лишен недостатков. Уинстон Черчилль сказал как-то, что

«демократия является самым плохим политическим строем, если не считать всех

остальных». В демократии, несомненно, всегда присутствует всеобщее отвращение к

тирании. Вот почему все вновь освободившиеся народы устремляются к демократии, без

учета

исторических реалий. «Вся наша история склоняет нас на сторону великих демократий»,

— заявил в 1918 году президент только что образованной Чехословакии. В 1989-1991 гг.

такие же чувства демонстрировали руководители всех стран бывшей социалистической

системы.

Но демократии, как и любому другому движению, требуется миф, миф происхождения,

достаточно древний и со своими героями. А кто же может выполнить эту роль лучше, чем

Клисфен из рода Алкмеонидов?

той в 431 г. до н. э., был периодом наивысшего политического, интеллектуального и

культурного расцвета Афин. Перикл (ок. 495-429 гг. до н. э.) — военачальник и

государственный деятель, был вождем умеренного крыла сторонников демократии. По его

инициативе началась реконструкция разрушенного захватчиками Акрополя; он был другом

художников и философов. Ero речь в честь павших воинов, которой он почтил погибших в

первый год Пелопоннесской войны, дышит гордостью за свободу и прекрасную культуру

родного города. «Мы развиваем нашу склонность к прекрасному без расточительности и

предаемся наукам не в ущерб силе духа. Богатство мы ценим лишь потому, что

употребляем его с пользой, а не ради пустой похвальбы... Одни и те же люди у нас

одновременно бывают заняты делами и частными, и общественными... Ведь только мы одни

признаем человека, не занимающегося общественной деятельностью, не благонамеренным

гражданином, а бесполезным обывателем...

В отличие от других, мы, обладая отвагой, предпочитаем вместе с тем сначала

основательно обдумывать наши планы, а потом уже рисковать, тогда как у других

невежественная ограниченность порождает дерзкую отвагу, а трезвый расчет —

нерешительность. Истинно доблестными с полным правом следует признать лишь тех, кто

имеет полное представление как о горестном, так и о радостном и именно в силу этого-то и

не избегает опасностей»

20

.

Афиняне времен Перикла действительно давали своему правителю много поводов для

гордости. Теми же самыми улицами, что и он, ходили Анаксагор и Сократ, Еврипид и

Эсхил, Пиндар и Фидий, Антифон и Аристофан, Демокрит и Гиппократ, Геродот и

Фукидид, и все они были очевидцами того, как строится Парфенон, который открылся в 438

г. до н. э. В Афинах — «этой зенице Греции, родине искусств и красноречия» —

исполнилось пророчество оракула: «Ты станешь навечно орлом, парящим в небесах».

Лучше всего об этом говорит Пиндар:

Державные Афины -Лучший зачин Воздвигаемый песнопениями Какое отечество,

который дом Назову я виднее в эллинской молве?

21

Спарта, называемая также Лакедемоном, была соперницей Афин и одновременно

оттеняла их блеск. Современному восприятию Спарта кажется столь же уродливой, сколь

прекрасны Афины. В отличие от иных городов, Спарта лежала в глубине материка, на

равнине Лаконики, в самом центре Пелопоннеса. У нее не было флота и она настолько была

одержима идеями милитаризма, что смогла выстоять против всех ближай-

98 Hellas

ших соседей: жителей Мессины, Аргоса и Аркадии. Система правления в Спарте,

установленная в незапамятные времена божественным Ликургом, иногда описывается как

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

102

деспотическая форма олигархии, а иногда как олигархическая форма деспотии. Совет

важных служащих-эфоров осуществлял деспотичное правление. Они повелевали двумя

наследственными «царями» Спарты, которые исполняли функции высших жрецов и

военачальников. У Спарты было немного колоний, и проблема перенаселения разрешалась

выбраковкой новорожденных мужского пола. Слабых и больных новорожденных (при

соблюдении определенного ритуала) оставляли умирать. Те мальчики, которые избежали

смерти, с семи лет переходили под опеку государства. Они получали затем

исключительную физическую подготовку и обучались военному искусству. В 20 лет они

поступали на четырехлетнюю службу как граждане-воины. Они не имели права заниматься

ни торговлей, ни ремеслом, а средства на жизнь им доставляли тяжким трудом илоты —

вид рабов. В результате сложилась культура, где мало тратили времени на искусства и

добродетель и не придавали большого значения единению с остальной Элладой. По

Аристотелю, в этом обществе драматически сокращалась мужская часть населения, а

большая часть земли оказалась в руках женщин. Быть лаконичным означало не что иное, как

презрительный отказ от красивых слов. Когда Филипп Македонский отправил в Спарту

послание, в котором грозил, что «если он вступит в Лакедемон, то сравняет его с землей»,

то совет судей ответил ему одним словом — если.[МАКЕДОНИЯ]

Эпоха эллинизма — это время, когда в результате завоеваний Александра и его

преемников мир греческих городов-государств слился с куда большим, в основном

негреческим окружающим миром. Ее часто считают эпохой упадка. Действительно, что

касается политики, то распад империи Александра сопровождался жестокой династической

борьбой, так что история этого времени не очень поучительна. Но, с другой стороны,

греческая культура с ее великой жизненной силой в течение столетий оказывала громадное

положительное влияние, как общая для всех традиция, на множество разнообразных

территорий.

Греческие правители в долине Инда, где культурный след эллинизма был самым тонким,

продержались до середины I века до н. э. В Македонии династия Антигонидов, основателем

которой был одноглазый полководец Александра Антигон (382-301 гг. до н. э.), правила

вплоть до 168 года до н. э., когда она была сметена римлянами. В Сирии, некоторое время в

Персии и в Малой Азии династия селевкидов, основанная Селевком I Никатором (правил

280-261 гг. до н. э.) контролировала громадные (хотя и постоянно сокращавшиеся)

территории. Некоторые селевкиды были деятельными эллинизаторами, они сознательно

претворяли в жизнь план Александра создать сеть новых греческих колоний в Азии и

сдались Риму в 69 г. до н. э.. Восточная часть империи селевкидов была захвачена в 250 г.

до н. э. парфянином Аршаком, (+ 248 г.) из династии аршакидов, правившей в Персии почти

500 лет вплоть до возрождения собственно Персидской империи в 226 г. н. э. В Египте до

31 г. н. э. правила династия Птолемеев, основателем которой был сводный брат Александра

Птолемей Сотер [Избавитель] (ум. в 285 г.).

Птолемеи известны своим покровительством искусствам и наукам, хотя некоторые,

такие, как Птолемей VII Фискон [Напыщенный], прославились исключительными

пороками. В ходе длинной серии матримониальных союзов Фискон умудрился жениться на

собственной сестре, которая была также и вдовой его брата (так что она становилась

одновременно его сестрой, женой и невесткой); затем он разводится с ней и женится на ее

дочери от первого брака (которая была, таким образом, его второй женой, племянницей и

приемной дочерью), затем убивает ее сына (который был ему и племянником). Инцест ради

сохранения чистоты царственной крови был, правда, в обычае у фараонов, но в других

традициях считался невозможным.

Ферм (Фессалоники), Антиохия, Пергам, Пальмира и, главное, Александрия Египетская

становятся в эпоху эллинизма крупнейшими центрами культуры, экономической и

политической жизни. В результате синтеза греческого влияния с восточным, бурлившего

«под боком» у приходящих в упадок династий, и родилась та неповторимая

эллинистическая культура, которая впоследствии покорила своих западных, римских

хозяев.

Древняя Греция 99

МАКЕДОНИЯ

Спрашивать, греческая ли Македония, все равно что спрашивать, «была ли Пруссия

немецкой». Если речь идет об отдаленных временах, то ответ будет звучать в том и другом

случае — «нет». Древняя Македония принадлежала иллирийской, или фракийской,

цивилизации. Но раскопки царских усыпальниц указывают на то, что она в значительной

степени была эллинизирована еще до того, как Филипп Македонский захватил Грецию.

[ПАПИРУС]

Римская провинция Македония достигала Адриатики, [EGNATIA], a начиная с VI века густо

заселялась кочевыми славянскими племенами. Согласно одной из теорий, славяне

перемешались с местным догреческим населением, создавая новый, негреческий

македонский народ. Византийскую империю иногда за ее греческие связи называли

Македония. В то же время старая провинция Македония вместе с большей частью

Пелопоннеса стала «землей славян». В средние века Македония была на некоторое время

включена в состав Болгарской империи и до сего времени остается частью экзархата

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

103

Болгарской православной церкви. Это укрепило Болгарию в ее позднейших претензиях. В

XIV веке Македония перешла под власть Сербии. В 1346 г. Стефан Душан был коронован в

Скопле «царем сербов, греков, болгар и албанцев», что в свою очередь должно укреплять

претензии сербов.

Потом пришли турки-османы. В конце XIX века османская Македония была типичной

балканской провинцией, неоднородной как в этническом, так и в религиозном отношении.

Православные христиане жили рядом с мусульманами, а греки и славяне — рядом с

албанцами и турками. Традиционно всех православных считали греками, поскольку они

подчинялись Константинопольскому патриарху.

Во время балканских войн за Македонию непрерывно боролись Греция, Болгария и

Сербия. Затем Македония была разделена на три части и на разные сферы влияния. Южную

Македонию с центром в Фессалониках получила Греция. После обмена греко-турецкого

населения в 1922 г., а также в результате исхода славян после гражданской войны в 1949 г.,

в этой части стало господствовать сильное большинство крайне патриотически

ориентированных греков — «потомков Александра», многие из которых были иммигрантами

из Турции. Восточная Македония оказалась в границах Болгарии, которая рассматривала ее

как «западную Болгарию». Северная Македония — территории, лежащие вокруг Скопле и в

верхнем течении Вардара, — имеет смешанное албанское и славянское население и входит

в Сербию. Когда в 1945 г. эта северная часть вновь конституировалась как входящая в

состав Югославии союзная рес-

публика Македония, началась кампания по пересмотру истории и изменению

самосознания македонского населения. Руководство Югославии стремилось не только

аннулировать последствия болгарской оккупации времен войны, но и противостоять

очарованию культурой древней Греции. Славянскому диалекту политической элиты был

придан статус отдельного языка; «старославянский» язык превратился в

«древнемакедонский»; и целое поколение было воспитано в духе идеи «великой Македонии»

— имеющей многовековую историю славянской Македонии.

Не удивительно, что, когда в 1992 г. правительство в Скопле провозгласило

независимость, трудно было достичь согласия относительно названия новой республики.

Говорят, что одному греческому ученому грозили смертью за публикацию сведений о

наличии говорящего на славянском языке меньшинства на греческой стороне закрытой

северной границы Греции. Нейтральные иностранные комментаторы на Западе приняли

акроним FYROM: Former Yugoslav Republic of Macedonia [Бывшая югославская Республика

Македония]. С таким же успехом они могли бы пользоваться такими мнемоническими

словосочетаниями, как «Бывшая провинция Иллирии, Фракии, Греции, Рима, Византии,

Болгарии, Сербии, Высокой Порты, Сербии и Югославии».

В конце концов, ромеи из Византии, сохранявшие Римскую империю еще 1000 лет после

падения собственно Рима, были потомками эллинистических греков и в самом прямом

смысле преемниками Александра. По словам Горация, Graecia

capta ferum victorem cepit (Греция, взятая в плен, победителей диких пленила).

Таким образом, база эллинистической культуры оказалась значительно шире базы ее

эллинской прародительницы. Как говорил Исократ

100 Hellas

(436-338 гг. до н. э.), последний из ораторов Аттики, «Благодаря Афинам слово эллин

сегодня означает уже не род и происхождение, а ум и образованность». В результате

значительно выросло число греческих писателей. Появилась целая плеяда географов от

Страбона (ок. 63 г. до н. э. — 21 г. н. э.) до Павсания (ок. 150 г. н. э.). Множество поэтов:

Аполлоний, Арат и Бион, автор Плача об Адонисе, Гермесианакт; Мосх, Мелеагр и Музеус,

Оппиан, Тимон и Феокрит. Историки, такие, как Манефон Египетский, создатель

хронологии царств и династий, и Берос (Бер-Осеа) из Вавилона; греческий апологет Рима

Полибий из Мегаполиса (204-122 гг. до н. э.) и автор Иудейской войны Иосиф Флавий (род.

36 г. н. э.), Аппиан, Арриан, Геродиан, Евсевий. Гален (129-99 гг. до н. э.) написал

множество учебников по медицине, Гермоген (ок. 170 г. н. э.) создал трактат, установивший

новые нормы риторики. Среди философов неостоики, такие, как Эпиктет из Иераполя (55-

135), соперничали с неоплатониками: Плотином (205-270), Порфирием (232-305), Проклом

(412-488). Рассуждения [Руководство] стоиков, написанное Эпиктетом, называют

этическим руководством поздней античности. Плутарх (ок. 46-126), биограф и эссеист,

сатирик Лукиан из Самосаты (ок. 120-180) и романисты Лонг (конец II века) и Гелиодор (III

век) — все они по-разному продолжали традиции греческой прозы при римском правлении.

[ПАПИРУС]

Для многих писателей эллинистического периода греческий был вторым языком, на

которым они писали. К таким писателям принадлежат Иосиф Флавий, Лукиан и Марк

Аврелий, как и христианские евангелисты: Матфей, Марк, Лука, Иоанн и в первую очередь

апостол Павел.

В эллинистическом мире Александрия Египетская скоро заняла такое же положение,

какое Афины занимали в Древней Греции. В правление Птолемеев она превратилась в

самый большой и самый культурный город Востока, который богатством и роскошью

уступал только Риму. Многонациональное и многоязыкое его население составляли

«македонцы», евреи и египтяне. На знаменитом Розеттском камне (теперь находится в

Британском музее) декрет был записан на трех языках, что позволило Шампольону

расшифровать иероглифы. Легендарный александрийский

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

104

Музейон [Коллегия муз], с его библиотекой в 700000 томов собирал, хранил и изучал

творения Древней Греции. Этот маяк учености так же освещал интеллектуальную жизнь

поздней античности, как великий Фаросский маяк освещал входы в его гавань. Аристофану

из Византия (ок. 257-180 гг. до н. э.), одному из первых известных нам хранителей

библиотеки в Александрии, принадлежат такие труды, как первые аннотированные издания

произведений греческой литературы и первый систематический анализ греческой

грамматики и орфографии. Аристарх Самофракийский (пр. ок. 150 г. до н. э.) установил

канонические тексты Илиады и Одиссеи. Филон, или Филон Иудейский (30 г. до н. э. — 45

г. н. э.), глава процветавшей еврейской общины в Александрии, пытался соединить

греческую философию и традиционное иудейское богословие. Герон, инженер из

Александрии (время жизни его неизвестно), как говорят, изобрел, среди прочего, паровой

двигатель, сифон и автомат, работавший при опускании в него драхмы.

В истории культурной трансляции особое значение имел Corpus Hermiticus, или корпус

герметических трудов. Авторство их давно уже приписывают более ни по каким

источникам не известному автору Гермесу Трисмегисту [Гермесу трижды величайшему,

писцу богов]. Это громадное собрание греческих текстов из Александрии фактически

претендовало на роль «энциклопедии древнего Египта». Сорок две сакральные книги, в

которых были собраны законы фараоновского Египта, его божества, описания ритуалов,

верований, космографии, астрологии, медицины. Другие книги, относящиеся к III веку,

представляют собой странную смесь неоплатонизма и каббалы, направленную, по всей

видимости, против возвышения христианства. [ЧЕРНАЯ АФИНА]

Неудивительно, что с течением времени греческая прибрежная цивилизация оказалась

слабее соседних материковых государств с их громадными армиями. Аристотель

сравнивает человечество с «муравьями, которые копошатся на берегу», подчеркивая, таким

образом, стратегические проблемы концентрации человеческих и естественных ресурсов

Греции. Слабые и протяженные линии коммуникаций были хороши для экономической и

культурной экспансии, но они

Древняя Греция 101

ПАПИРУС

В 1963 году у Дервени около Фессалоник из земли извлекли обуглившийся папирус IV-гo

века до н.э. Его сожгли, по-видимому, или при совершении погребального обряда, или

используя его для разведения огня. Однако его еще можно было прочесть. Когда текст был

расшифрован д-ром Фекельманном из Вены, который разделил еще раз нагретые слои

свитка при помощи статического электричества, обнаружилось, что это комментарий к

орфическим поэмам. Новооткрытый папирус оказался древнее списка Персов Тимофея из

Милета (номер каталога P.Berol.9875), найденного у Абусира в Египте.

В 1964 году такой же папирус был найден в руке мужчины, погребенного в IV веке до н.э.

вблизи Каллатиса на румынском побережье Черного моря. Однако тогда папирус рассыпался

в прах сразу при его обнаружении.

Растение папирус (Cyperus papyrus) использовалось для

письма в Египте с 3000 до н.э. Его раскладывали волокнами вдоль и поперек, а затем

прессовали, получая volumen или свиток. Писали густыми черными чернилами из сажи при

помощи заостренного тростника или пера. Папирусы оставались в употреблении и во

времена Древней Греции, и во времена Рима, в особенности в тех землях, которые были

поблизости от места его произрастания, то есть от дельты Нила. Множество классических

папирусов (числом около 800) было найдено на развалинах засыпанного лавой Геркуланума.

Папирология — наука о папирусах — много дала для изучения античности, поскольку

мало других письменных документов пережило два тысячелетия. Папирология весьма

способствовала изучению древней палеографии; она также помогла перебросить мост

между древним и средневековым греческим языком, заполнив пробел в филологии. На

папирусах было найдено множество утра-

ченных текстов классической литературы, включая Афинскую политию Аристотеля,

Охотников Софокла и Мизантропа Менандра. Папирология сыграла также важнейшую роль

в библеистике. До нас дошло около 7000 раннегреческих манускриптов Библии. Свитки

Мертвого моря содержат некоторые христианские тексты, наряду с иудаистскими. Имеются

также два дохристианских папирусных свитка с фрагментами Второзакония. Папирус 125-го

года н.э. с Евангелием от Иоанна существенно старше других списков на пергаменте. На

папирусе сохранились и древнейшие папские буллы.

Со временем, поскольку папирус уступает место пергаменту, vellum'y (особенно тонкий

пергамент) и, наконец, бумаге, свитки уступают место сложенным страницам кодексов

(рукописей старинных текстов). А исчезновение свитков и приход кодексов предвещают

рождение книги. [BIBLIA] [XATIVAH]

оказывались очень уязвимыми в военных условиях. В V веке натиск Персии удалось

отразить с большим трудом. В IV веке Македония в течение всего тридцати лет завоевала

не только Грецию, но и Персию. В III веке начинается неудержимый ход римских легионов.

Греция никогда не могла выставить более 50000 гоплитов; а Римская республика, как

только она смогла мобилизовывать жителей густонаселенного Апеннинского полуострова,

получила в свое распоряжение более полумиллиона солдат. Военное противостояние между

Грецией и Римом с самого начала было неравным. Покорение Римом Великой Греции

завершилось к концу Пирровых войн в 266 г. до н. э. Сицилия была присоединена после

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

105

мужественной и энергичной защиты Сиракуз в 212 г. В 168 г. Македония потерпела

поражение в битве при Пидне.

Материковая Греция, восстановившая свою независимость от Македонии в составе

Ахейского союза, была покорена консулом Луцием Муммием в 146 г. и превратилась в

римскую провинцию Ахайю. Затем Рим покорил и все другие греческие государства, когда-

то входившие в состав бывшей Македонской империи. Драматический конец наступил в 30

г. н. э., когда Клеопатра, дочь Птолемея XII Авлета и последняя царица Египта, покончила с

собой и с древней политической традицией, «прижав змею (аспида) к своей белоснежной

груди». В качестве любовницы и Цезаря, и Антония она приложила все силы, чтобы

остановить безудержное продвижение римлян. Но едкое замечание Паскаля, что «лицо

земли было бы иным, будь нос Клеопатры чуть-чуть покороче», в общем, неверно.

Политическая и военная сила

102 Hellas

ЧЕРНАЯ АФИНА

В том что касается классического мира, нет другого вопроса, который бы вызывал столь

же взаимоисключающие мнения, как все, что связано с Черной Афиной, тезисом,

вынесенным в заголовок книги М. Бернала. Традиционалисты считают выдвинутый тезис

нелепостью, но некоторые думают, что этому вопросу следует уделить пристальное

внимание. Предложенная теория имеет два аспекта — критический и гипотетический. В

критической части автор убедительно показывает, что изучение античности оформилось под

влиянием занятых только собой европейцев (XVIII-XIX веков), так что культурный вклад

Ближнего Востока в цивилизации Греции и Рима систематически игнори-

руется. Задача, которую ставит перед собой критик, — «ослабить культурное

высокомерие европейцев», представляется плодотворной, но разговоры об «арийской

модели греческой цивилизации» звучат провокационно.

Апологеты альтернативного подхода предлагают возводить греческую цивилизацию к

египетской, а древнюю египетскую цивилизацию — к «африканской по преимуществу»

цивилизации и считать, что она была создана «черными». Это построение покоится на

шатком основании. Вклад коптского языка в словарь греческого в лучшем случае

маргинальный. Цвет кожи фараонов на фресках в царских усыпальницах гораздо светлее,

чем цвет

кожи их преимущественно негроидных слуг. Мужчины в Египте были загорелыми, но

женщины — бледными. И из 31 династии только Нубийская династия VII до н.э. может быть

названа «черной». Скептик легко заподозрит, что в науку проникли требования

политкорректности из современной Америки.

В таком случае, возможно, необходимо еще раз сказать об очевидном: если достаточно

углубиться во времени, то оказывается, что корни европейцев и европейской цивилизации

лежат, конечно, далеко за пределами Европы. Вопрос в том, как далеко, до какой исходной

точки должны идти те, кто занимается праисторией? [КАДМ] [КАВКАЗ] [DASA] [ЭПОС]

Греции истощилась, абсолютное превосходство Рима было уже непреложным фактом.

В результате слияния эллинистического и римского миров возникла смешанная греко-

римская цивилизация, и уже невозможно установить точную дату гибели античной Греции.

Впрочем, эллинская и эллинистическая традиции продолжали существовать гораздо

дольше, чем обычно полагают. По-прежнему действовал Дельфийский оракул, пока в 267 г.

н. э. его не разрушили мародеры-варвары. По-прежнему проводились каждые четыре года

Олимпийские игры вплоть до 292-й Олимпиады в 392 г. н. э. В Афинской академии по-

прежнему училось молодое поколение, и только в 529 году она была закрыта христианским

императором Юстинианом. Александрийская библиотека, хотя и сильно пострадала при

пожаре во время осады города Цезарем, но закрыта была только в 641 г. н. э. с

установлением здесь мусульманского халифата. (К тому времени прошло уже 20 веков, или

2 тысячелетия со времени заката Крита и подъема Микен.)

Многое в греческой цивилизации было утрачено навсегда. Многое переняли римляне, а

затем —

христианская и византийская традиции. Многое оставалось в неизвестности, пока не

было открыто вновь в эпоху Ренессанса и позднее. Но так или иначе уцелело достаточно,

чтобы называть эту маленькую страну на востоке Европы матерью Европы, колыбелью

Запада, важной частью, если не единственным истоком Европы.

Сиракузы, Сицилия, 1-й год 141-й Олимпиады.

На склоне лета шестого года Второй Пунической войны решалась судьба эпической

схватки между итальянским Римом и африканским Карфагеном. Карфагенский полководец

Ганнибал, уничтожив несколько римских армий, посланных, чтобы остановить его, прошел

насквозь всю Италию и теперь вел активные военные действия на юге. Он только что

захватил порт и крепость Тарент (см. Глава III, с. 155). Римляне, не в силах сдержать

Ганнибала, пытались сдерживать его союзников — кельтов на севере Италии, Филиппа V

Македонского, вторгшегося в Иллирию, и греков в Сиракузах. Особенно им хотелось

подчинить Сиракузы, поскольку этот город был клю-

Древняя Греция 103

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

106

чевым как для снабжения Ганнибала из Африки, так и для их собственных планов

вернуть себе Сицилию. Вот почему Сиракузы выдерживали уже второй сезон решительной

осады его римлянами под водительством Марка Клавдия Марцелла.

Сиракузы, жемчужина Великой Греции, были самой большой и процветающей, а также,

как говорили, и самой прекрасной из греческих колоний на Западе. Гордые и независимые

уже в эллинскую эпоху, они были свидетелями покорения большинства городов-государств,

они давно уже утвердились в своем превосходстве над Афинами и избежали внимания

Александра Македонского. Сиракузы догнали и вытеснили некогда соперничавший с ними

Акрагант, теперь уже разрушенный до основания карфагенянами и так никогда и не

восстановленный. В то время, о котором идет речь ( III в. до н. э.), Сиракузы пользовались

преимуществами своего положения, находясь в стороне от частично перекрывавших друг

друга сфер влияния Рима и Карфагена. Это был последний представитель непокоренной

греческой цивилизации.

Расположенные на восточном побережье Сицилии, на полпути между заснеженными

склонами Этны и самой южной точкой острова — мысом Пахин, Сиракузы господствовали

над удивительно красивой, безопасной и удобной местностью. Самой природой это место

было предназначено быть торговым путем между восточной и западной частями

Средиземноморья, это был и удобный промежуточный пункт в путешествиях между

Италией и Африкой. Первоначально заложенный на скалистом островке у берега Ортигии,

он затем разросся вверх на соседнее приморское плато, защищенное почти непрерывной

цепью скал и утесов. Большая гавань, изгибом шедшая на юг почти на 5 миль, была

окружена неприступными горами. С другой стороны Ортигии находилась гавань поменьше,

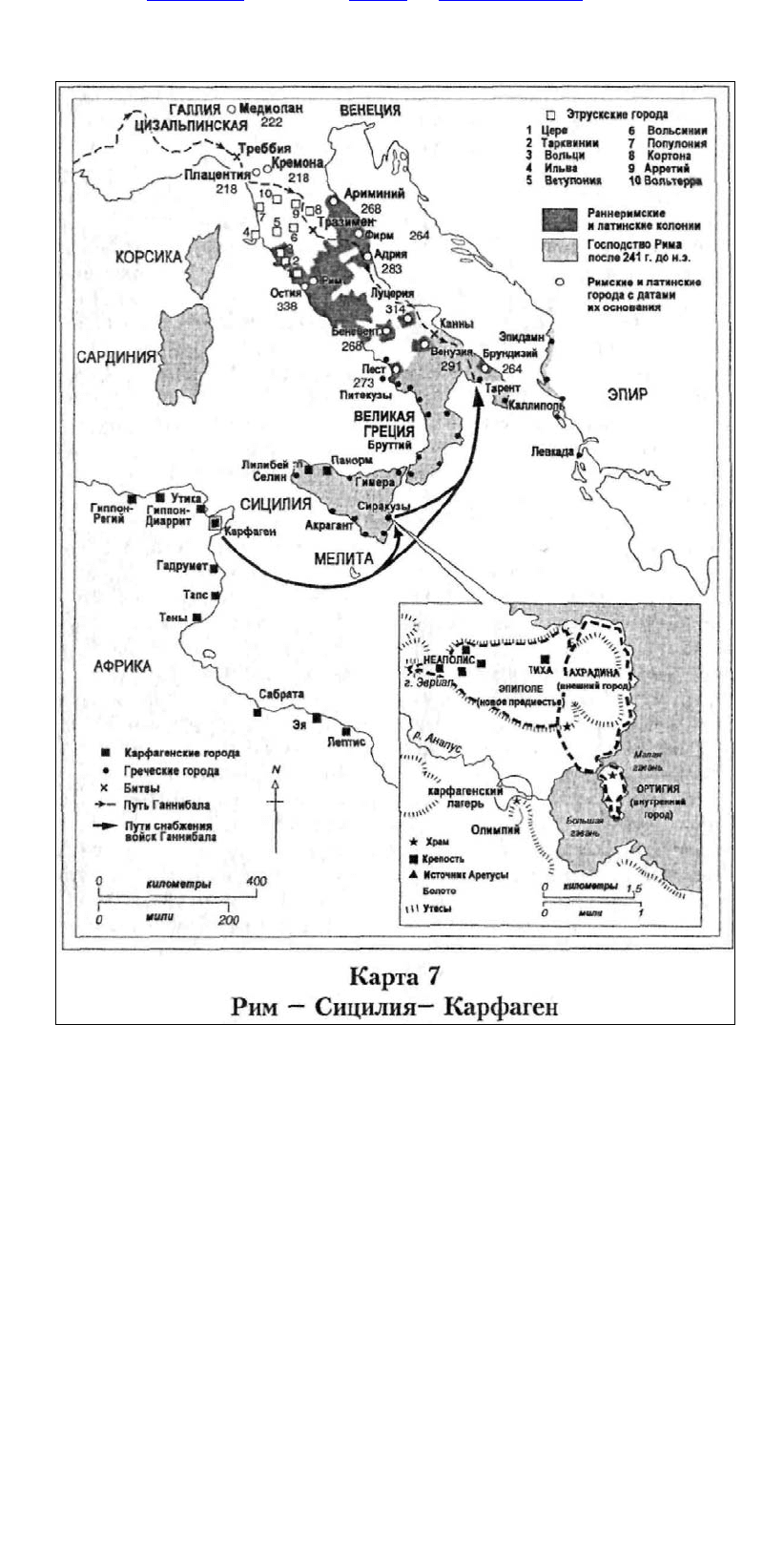

которая, впрочем, также могла укрыть самый большой флот кораблей. [См. Карта 7]

Остров Ортигия, служивший городу акрополем, еще в VI веке был соединен с главным

островом укрепленной дамбой. Чистейшую воду Сиракузам давал удивительный источник

в Аре-тузе, над которым высился громадный храм Аполлона, а с другой стороны гавани на

него смотрел стоящий на мысе в Олимпии храм Зевса. В V веке все плато окружили

могучей каменной сте-

ной, возведенной на верху окружающих плато утесов. Эти стены, протянувшись на 15

миль, затем сходились к охранявшей их крепости Евриал у подножия гор. Внутри стен

жили полмиллиона граждан в пяти пригородах. В Ахрадине [Верхнем городе], у которого

были собственные внутренние стены, находилась главная агора, или форум. За ним

протянулись жилые кварталы Тихе и Эпипола, а над ними всеми — величественные

постройки Неаполя (Нового города), где располагался театр на холмах, комплекс храмов и

алтарь Гиерона — самый большой жертвенник античного мира. У этого великолепного

места был только один изъян: болотистая местность возле реки Анапус, впадавшей в

Большую гавань, летом была источником болезней. В остальном Сиракузы пользовались

беспримерными преимуществами. Как говорил Цицерон, которому здесь предстояло

править позднее, здесь не бывало и дня, когда бы не светило солнце. А возвышенное плато

было открыто любому легкому ветерку, пролетавшему над темными волнами моря. На

утесах цвели цветы; они цветут и поныне, даже зимой.

К приходу сюда римской армии Сиракузы насчитывали уже более чем 500 лет истории.

Этот город, основанный колонистами из Коринфа, был моложе Рима всего на 20 лет и

сумел далеко распространить свое влияние через сеть дочерних колоний. В 474 г. до н. э.,

всего лишь через 6 лет после Саламина, Сиракузы разгромили флот этрусков, таким

образом уничтожив одну из ранних помех будущему величию Рима. Подобно другим

городам-государствам, Сиракузы прошли стадии олигархического, демократического и

монархического правления. Особые испытания выпали на долю этого города во время

осады 415-413 гг., когда город осадили афиняне, и осады 405-404 гг., когда осаждавшими

были карфагеняне.

За отсутствием другой информации политическую историю всей античной Сицилии

приходится писать как историю сменявших друг друга сиракузских тиранов, которые

правили, несмотря на кровавые восстания и мятежи

22

. О Дионисии Старшем (пр. 405-367)

Аристотель говорит, что тот был тираном, «который правил посредством демагогических

обращений к беднейшим классам». Его родственник Дион (правил 357-354), воспитанный

как царь-философ самим Платоном и Ака-

104 Hellas

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

107

Карта7. Рим – Сицилия – Карфаген

демией, захватил власть над Сиракузами, приплыв из Греции в качестве своего рода

авангарда гарибальдийской тысячи. Тимолеонт (правил 344-336), «сын свободы» из

Коринфа, одержал победу с помощью наемников; но он, кажется, ввел демократические

конституции во многих городах, а также сумел укрепить границу между греческой и

карфагенской зонами влияния по реке Галикус. Жестокий Агафокл (правил 317-289) был

плебеем-горшечником, который возвысился женившись на богатой вдове. В 310 г. до н. э.

он

освободил Сиракузы от второй осады карфагенянами, перенеся войну в Африку.

Говорят, что этот самозваный царь Сицилии был отравлен зубочисткой, вызвавшей паралич,

после чего ero живым возложили на погребальный костер. В следующем поколении

Сиракузы были спасены от распространявшейся власти Рима Пирром, царем-искателем

приключений из Эпира, который расчистил иоле для продолжительного правления своего

сторонника в Сиракузах царя Гиерона II (правил 269-215). Гиерон II, покровитель Архи-

Древняя Греция 105

меда, сохранял мир, заключив соглашение с Римом; при нем Сиракузы в последний раз

наслаждались независимостью и процветанием. Смерть Гиерона в самый критический

момент Пунических войн вызвала борьбу между проримской и прокарфагенской партиями.

Ero внук и преемник Иероним разорвал соглашение с Римом и был свергнут народным

восстанием, которое расправилось сначала с царской семьей, а потом со всей римской

партией.

В 215 г. до н. э. правящими магистратами были избраны двое карфагенян, что

чрезвычайно обеспокоило РИМ. Вскоре четыре римских легиона были перевезены на

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

108

Сицилию, a casus belli был найден в мелкой пограничной стычке. В конце 214 г. до н. э. или,

может быть, в начале 213 г. Марцелл осадил Сиракузы с моря и с суши (для осаждавших

шел 538 год ab urbe condita). Соперничество Рима с Карфагеном было главным

политическим элементом того времени, что было вполне естественным продолжением

предшествующих завоеваний Рима в южной Италии. Карфаген представлял собой

устоявшуюся власть, Рим бросал ей вызов. Первая Пуническая война была спровоцирована

римским вмешательством в местные распри Гиерона Сиракузского с городом Мессана; она

закончилась тем, что Рим аннексировал все владения Карфагена на Сицилии. Карфаген

возместил эту потерю захватом новой колонии в восточной Иберии, где и была основана в

227 г. до н. э. Картаганова (Картагена). Рим наблюдал за этим с настороженностью. Вторая

Пуническая война была спровоцирована интервенцией Рима в Сагунте в Иберии, чем Рим

нарушил соглашение, признававшее власть Карфагена вплоть до реки Эбро. Тогда Ганнибал

перенес войну к воротам Рима, и разгорелась большая война, где ставкой был

стратегический контроль над центральным Средиземноморьем. Сиракузы же были осью

конфликта.

Марк Клавдий Марцелл (ум. 208 г. до н. э.), бывший пять раз консулом, являл собой

пример благочестивого воина-героя старой римской школы. В первое свое консульство в

222 г. он убил царя инсубрийских галлов в поединке на равнине около Милана и

пожертвовал все свои добытые у галлов трофеи храму Юпитера Феретрия. Погиб он в бою,

попав в засаду, устроенную Ганнибалом. Своей жизнью он заслужил жизнеопи-

сание Плутарха. По всем свидетельствам (то есть Ливия, Полибия и Плутарха), осада

римлянами Сиракуз была предпринята в надежде на быстрый успех. Марцелл встретил

здесь неприступные стены и упорных защитников. Но в дополнение к трем легионам,

насчитывающим 25000 воинов, у него были 100 военных кораблей, громадный обоз

осадных орудий и сведения, что в руководстве Сиракузами нет согласия. Он принял в

расчет все, пишет Ливий, кроме одного человека.

Этим человеком был Архимед, «непревзойденный наблюдатель неба и звезд и еще более

замечательный изобретатель и строитель артиллерии и военных орудий»

23

. В течение всего

времени правления Гиерона II Архимед строил хитроумные противоосадные машины всех

размеров и калибров.

Очень выразительно у Ливия это место, где описывается, как римские войска подошли к

стенам со стороны моря: «Стену Ахрадины, которую ... омывает море, Марцелл осаждал с

шестьюдесятью квинкверемами. Лучники, пращники и копейщики... с остальных кораблей

ранили без промаха стоящих на стене ... прочие квинкверемы ставили по две вплотную,

борт к борту (весла с этой стороны убирали), и они шли как один корабль, на веслах,

оставленных с другого борта; на этом двойном корабле ставили башни в несколько этажей

и стенобитные машины.

Чтобы бороться с такими кораблями, Архимед разместил по стенам машины, которые

метали в суда, стоящие поодаль, камни огромной тяжести; стоящие поближе он осыпал

дождем более мелких, чтобы поражать врага, не подвергая себя опасности, он пробил всю

стену сверху донизу множеством отверстий шириною в локоть; через эти отверстия

сиракузяне, оставаясь невидимыми неприятелю, стреляли из луков и небольших

скорпионов...»

24

Полибий рассказывает, что плавающие осадные башни назывались самбуки, поскольку

напоминали формой музыкальные инструменты самбуки, бывшие, без сомнения, предками

современных греческих бузук.

Но особое замешательство вызвали устройства Архимеда для поднятия атакующих из

воды: «На вражеские суда вдруг стали опускаться укреплен-

106 Hellas

ные на стенах брусья и либо топили их силою толчка, либо, схватив железными руками

или клювами вроде журавлиных, вытаскивали носом вверх из воды, а потом кормою вперед

пускали ко дну, либо, наконец, приведенные в круговое движение скрытыми внутри

оттяжными канатами, увлекали за собою корабль и, раскрутив его, швыряли на скалы и

утесы у подножия стены, а моряки погибали мучительной смертью... Нередко взору

открывалось ужасное зрелище: поднятый высоко над морем корабль раскачивался в разные

стороны до тех пор, пока все до последнего воины не оказывались сброшенными за борт

или разнесенными в клочья, а опустевшее судно разбивалось о стену или снова падало на

воду, когда железные челюсти разжимались...»

25

Марцелл понял, что встретился с более сильным, чем он, противником. «Не довольно ли

нам воевать с этим Бриареем от геометрии, - воскликнул он, - который вычерпывает море

нашими судами». И дальше: «Наш оркестр самбук выгнали с пира». Плутарх замечает:

«Казалось, римляне боролись с богами».

Натиск был остановлен, и осада превратилась в блокаду, продлившуюся два года.

Защитники Сиракуз сохраняли бодрость духа многие месяцы. Подошедшие на помощь

карфагеняне встали лагерем в долине Анапоса, вынуждая Марцелла перевести сюда

четвертый легион из Панорма. Морские силы смогли покинуть гавань и вернулись с

подкреплением. А в глубине острова устроенная римлянами резня среди жителей Хенны

(города, посвященного Прозерпине) настроила против них сицилийцев. Весной 212 года

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

109

Марцелл предпринял ночной рейд на башню Галеагра во время празднеств в честь

Артемиды и через ворота Гексанилы вошел в пригород Эпипол, Впрочем, главные крепости

оставались неприступными. Летом карфагенский адмирал Бомилькар собрал громадный

флот из 700 транспортных кораблей под охраной 130 военных кораблей. Обладая таким

несомненным преимуществом, он расположился у мыса Пахин в ожидании римских

кораблей. Но в последний момент по неизвестным причинам он не принял вызова к бою

Марцелла, вышел в море и поплыл дальше в Тарент.

В конце концов исход продолжительной осады был определен вспыхнувшей чумой и

предательством. Карфагеняне, которых за двести лет

до того поразила чума во время их атаки на Сиракузы, теперь стали жертвой той же

напасти, защищая Сиракузы. Тогда (при начавшихся уже переговорах) иберийский капитан

по имени Мерик, один из трех префектов Ахрадины, решил спасти свою шкуру, впустив

римлян в город неподалеку от источника Аретузы. По условленному заранее знаку (во

время отвлекающей атаки) он открыл ворота. Вошедший в город Марцелл поставил стражу

у домов настроенных проримски граждан и отдал остальной город на разграбление.

Считают, что Архимед стал при этом одной из жертв римлян. Согласно позднейшей

традиции, он был убит римлянином, когда решал какую-то математическую задачу, чертя

на песке. Плутарх приводит несколько бытовавших тогда версий: «В тот час Архимед

внимательно разглядывал какой-то чертеж и, душою и взором погруженный в созерцание,

не заметил ни вторжения римлян, ни захвата города; когда вдруг перед ним вырос какой-то

воин и объявил ему, что его зовет Марцелл, Архимед отказался следовать за ним до тех пор,

пока не доведет до конца задачу... Воин рассердился и, выхватив меч, убил его. Другие

рассказывают, что на него сразу бросился римлянин с мечом. Архимед же, видя, что тот

хочет лишить его жизни, молил немного подождать, чтобы не пришлось оставить

неразрешенным и неисследованным поставленный вопрос; но римлянин убил его, не

обратив ни малейшего внимания на эти просьбы. Есть еще третий рассказ о смерти

Архимеда: будто он нес к Марцеллу свои математические приборы — солнечные часы,

шары, угольники — с помощью которых измерял величину солнца, а встретившиеся ему

солдаты решили, что в ларце у него золото, и умертвили его. Как бы это ни произошло на

самом деле, все согласны в том, что Марцелл был очень опечален, от убийцы с омерзением

отвернулся как от преступника, а родственников Архимеда разыскал и окружил почетом»

26

.

Так греческая цивилизация встретилась с властью Рима. Во исполнение его воли

Архимед был погребен в усыпальнице, которая представляла собой сферу, вписанную в

цилиндр. Он однажды сказал, что отношение 2:3, как оно выражается в отношении сферы и

цилиндра, длина которого равна диаметру сферы, — это самая совершенная пропорция.

Древняя Греция 107

Падение Сиракуз вызвало немедленные последствия. Римляне проявили

исключительную любовь ко всему греческому: было захвачено столько художественных

ценностей, как если бы разграбили сам Карфаген, писал Ливий. Появилась мода на

греческие предметы искусства, а греческие представления (о прекрасном) стали с тех пор

нормой для всех образованных римлян. Возможно, это был самый мощный отдельный

импульс к созданию греко-римской культуры. В стратегическом же отношении взятием

Сиракуз завершилось покорение римлянами Сицилии. Карфаген оказался отрезанным от

главного источника торговли и продовольствия, и Ганнибал лишился своей основной

поддержки с тыла. До событий в Сиракузах Рим был всего лишь одним из трех участников

в треугольнике греки — Карфаген — Рим. После Сиракуз Рим захватил инициативу по всем

направлениям.

Успех римлян в Сиракузах воодушевил их на вмешательства в греческие дела. Во время

осады Сиракуз Рим заключил союз с Этолийским союзом в центральной Греции, чтобы

выйти в тыл другому союзнику Карфагена — Македонии. С тех пор Рим постоянно имел

греческих клиентов, удовлетворяя и защищая их интересы. Три Македонские войны (215-

205, 200-197, 171-168 гг. до н. э.) и борьба с главным союзником Македонии — Антиохом

III Сирийским, очень сильно втянули римлян в греческие дела. В конечном счете, как и в

Сицилии, Рим решил покончить со всякими сложностями, превратив Македонию и весь

Пелопоннес в римские провинции.

Но к тому времени падение Сиракуз, должно быть, уже забыли даже сами сиракузцы.

Они по счастью избежали судьбы других покоренных городов, где все население обычно

продавалось в рабство. В конце концов, это было всего лишь одно событие в длинной цепи

кампаний и сражений, сопровождавших возвышение Рима и падение Греции. В конце

концов, не только государства центрального Средиземноморья, но все в мире подвержено

такой смене возвышений и падений, все подвержено переменам.

Историки, задним числом рассматривающие триумфальную экспансию Рима, находятся

в плену знаний о последующих событиях. Они не могут отвлечься от того, что сложившаяся

греко-рим-

ская культура затем стала господствующей во всем классическом мире и оказала

исключительное влияние, став одним из оснований западной цивилизации. Вот почему

историки не склонны замечать другие имевшиеся тогда направления возможного развития и

перспективы. В равной мере, вооруженные знанием греческого и латинского языков, этих

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

110

инструментов высшего образования в Европе, историки иногда не торопятся связать греко-

римскую сферу сo всей панорамой современных событий того времени. Никто не может

отрицать, что слияние греческого и римского миров (в котором падение Сиракуз явилось

ключевым моментом) оказалось важнейшим процессом. Трудность СОСТОИТ в том, чтобы

рассмотреть, какие тогда имелись иные перспективы.

Не сохранилось никаких воспоминаний от времени осады Сиракуз. Между тем мы

знаем, что многие жители торгового города совершали далекие путешествия. Они жили на

острове, за который долго боролись греки и карфагеняне и который только недавно увидел

римлян. Так что, какую бы они не занимали позицию в Пунических войнах, без сомнения,

они считали себя и карфагенян представителями древнего порядка, которому бросали вызов

римские выскочки. Как люди моря и торговли они, возможно, чувствовали большую

близость к Карфагену, чем к Риму. Прошло уже сто лет как Александр способствовал

встрече греков с Персией и Индией, и карфагеняне, должно быть, чувствовали, что

принадлежат греко-восточному миру, а не греко-римскому, которому еще только

предстояло сформироваться. Для них, конечно, центром мира был не Рим и не Карфаген, а

Александрия.

Глядя на Сиракузы из современного мира, их воспринимают как греческий и потому

европейский город, для которого новые связи с европейским Римом были естественны, если

не неизбежны. И, как правило, инстинктивно избегают мысли, что в этом союзе греки были,

скорее, азиатами, чем европейцами, что они могли и дальше поддерживать свои связи с

Востоком. Воздавая должное Архимеду, редко вспоминают, что великий гений математики

отдал свою жизнь в борьбе против союза греческого города с Римом.

Спустя четыре года после битвы при Каннах положение Рима было по-прежнему

исключительно ненадежным. Так что у нас есть все основания

108 Hellas

полагать, что прокарфагенская партия считала силы Марцелла недостаточными для

взятия Сиракуз; что поражение Рима воодушевило бы других союзников Карфагена; что

утверждение Карфагена на Сицилии доставило бы надежное тыловое обеспечение

Ганнибалу; что при надежной поддержке Ганнибал сдвинулся бы с мертвой точки в Италии;

другими словами, что Рим вполне мог потерпеть поражение. У Сиракуз не было своего

Катона; но разрушение беспокойных городов было установившейся практикой. И, стоя в

ночном дозоре на городских стенах Сиракуз, кто-нибудь из людей Архимеда или даже сам

Архимед вполне могли подумать: Roma delenda est — но это до того, как вспыхнула

моровая язва и Мерик открыл ворота.

Знания сиракузцев о мире, наверное, в основном ограничивались Великим морем и

странами Востока. Сама наука география далеко шагнула вперед в классической Греции, но

границы мира, непосредственно известного древним, мало изменились. Современник

Архимеда Эратосфен Киренейский (276-196 гг. до н. э.), библиотекарь в Александрии,

пришел к выводу, что мир представляет собой сферу. Его работы были известны Птолемею

и Страбону. Однако за исключением того, что финикийцы дошли до Оловянных островов,

никаких иных географических открытий не произошло. Ничего не известно о каких бы то

ни было контактах с Западной Африкой, Америками или далекой северной Европой. По-

прежнему сохранялось строгое деление на цивилизованный мир побережья

Средиземноморья и варварскую пустыню того, что простиралось дальше.

В конце III в. до н. э. цивилизация Средиземноморья делилась на три главные сферы

влияния: карфагенская на западе, римо-итальянская в центре и греко-эллинская на востоке.

Благодаря завоеваниям Александра она была теперь теснее, чем раньше, связана с

восточными империями от Египта до Индии. Ненадежными путями в Центральной Азии

она была слабо связана с Китайской империей, где именно в это время началось

строительство Великой стены для защиты от вторжения кочевников.

В предыдущие столетия варварская пустыня северной и центральной Европы начала

медленно переходить от Бронзового века к Железному. Это

время отмечено преобладающим влиянием кельтов, культура которых утвердилась

(посредством миграции или постепенного проникновения — осмоса) во множестве районов

от средней Вислы до Иберии, Галлии и Британии. В 387 г. кельты приступом взяли Рим и

хлынули в северную Италию. Кельтские укрепления образовали сеть городских поселений,

а их торговая деятельность стала важным посредником между германскими, славянскими и

балтийскими племенами. В конце III века часть кельтов — галаты, жившие своим царством

Тиле во Фракии (на территории современной Болгарии) столкнулись с восстанием своих

фракийских подданных, в то время как они готовились отправиться в соседнюю Малую

Азию, где и оставались до времен Средневековья. Их временное пребывание во Фракии

подтверждается недавно открытыми надписями в Сеутополисе и Мессембрии (Незебар)

27

.

Многие историки сочли бы, что в III веке до н. э. полуостров Европы отстоит еще лет на

1000 от того, что можно бы было назвать европейской цивилизацией. В особенности же

подвергается сомнению европейство Древней Греции как вневременное отвлеченное

построение позднейших европейцев. Это совершенно верно.

Но два самых потрясающих процесса того времени — формирование греко-римской

цивилизации в Средиземноморье и господство кельтов на большой территории на