Чубаров И.М. (ред., сост.) Антология феноменологической философии в России

Подождите немного. Документ загружается.

PHÄNOMENOLOGIE

HERMENEUTIK

SPRACHPHILOSOPHIE

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

ГЕРМЕНЕВТИКА

ФИЛОСОФИЯ

ЯЗЫКА

Редакционный

совет

серии:

Т.А.

Дмитриев,

О.В.

Никифоров,

И.М.

Чубаров,

Э.М.

Свидерский,

В.В.

Анашвили

Лаборатория

«ЯЗЫК

СОВРЕМЕННОЙ

ФИЛОСОФИИ»

философский

факультет РГГУ

Художественное оформление серии

А. Бондаренко

Подготовка оригинал-макета серии:

издательство

«Логос»

шолошя

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ

ФИЛОСОФИИ

В

РОССИИ

ПОД

ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

И.М.ЧУБАРОВА

ЛОГОС

«гнозис»

РФО

МОСКВА

1998

ББК87,3

А

72

Издание осуществлено при финансовой поддержке

Российского

гуманитарного

научного

фонда

(РГНФ)

проект

№96-03-16177

Осуществление этого проекта было бы невозможно

без

поддержки

института Восточной и Центральной Европы

и

проф.

Э.М. Свидерского лично

А

72

Антология феноменологической философии в

России,

т. I /

Сост, общая редакция, предисл.

и

комм. Чубарова И.

М.

—

М.:

«Русское

феноменологическое общество», издательство

«Логос»,

1997.

—512

с.

ISBN

5-7333-0455-3

ББК

87,3

© Оригинал-макет, издательство

«Логос».

©

Художественное

оформление А. Бондаренко

© Сост., предисловие, введ.,

комм.

И.М. Чубаров

© Сост., введ., комм.

Т.А.

Дмитриев, пер.

В.А.

Куренной

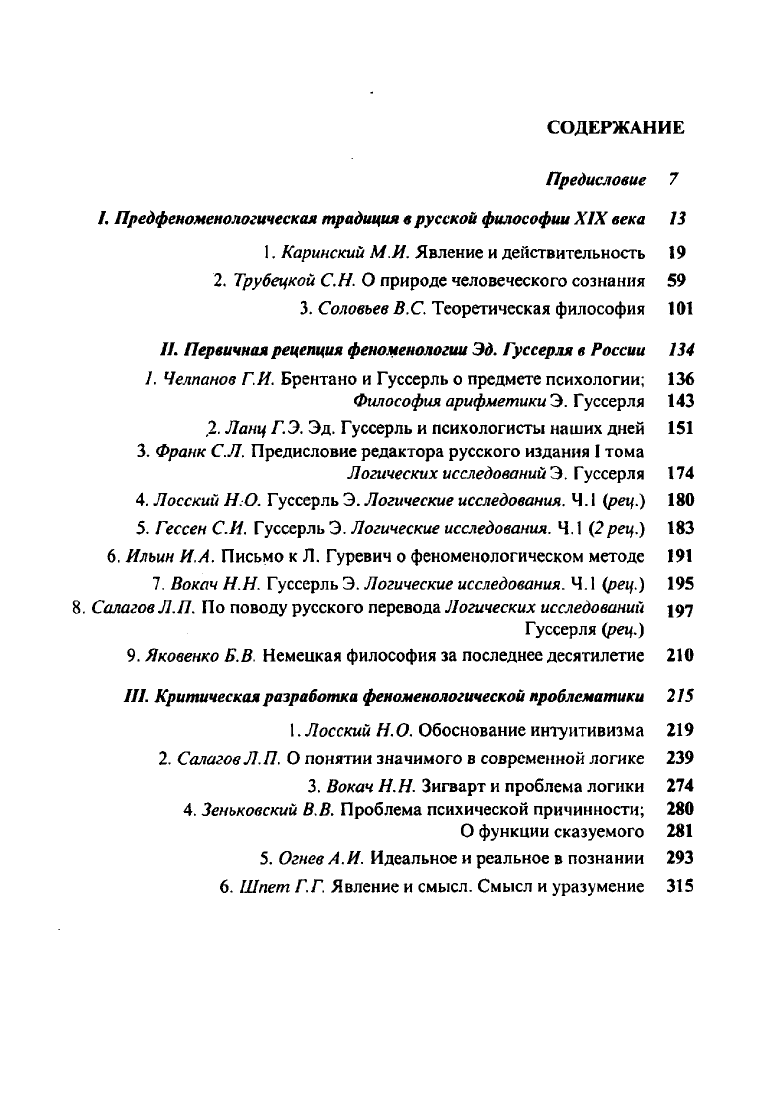

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

7

I.

Предфеноменологическая

традиция

в

русской

философии

XIX

века

13

1. Каринский М.И. Явление и действительность 19

2. Трубецкой С.Н. О природе человеческого сознания 59

3.

Соловьев

B.C. Теоретическая философия 101

//.

Первичная

рецепция

феноменологии

Эд.

Гуссерля

в

России

134

1.

Челпанов

Г.И. Брентано и Гуссерль о предмете психологии; 136

Философия

арифметики

Э. Гуссерля 143

2. Лани Г.Э. Эд. Гуссерль и психологисты наших дней 151

3.

Франк

С.Л. Предисловие редактора русского издания I тома

Логических

исследований

3. Гуссерля 174

4.

Лосский

И.О. Гуссерль Э.

Логические

исследования.

Ч.

1

(реи.) 180

5.

Гессен

СИ. Гуссерль Э.

Логические

исследования.

4.1 (2 рец.) 183

6. Ильин И.А. Письмо к Л. Гуревич о феноменологическом методе 191

7. Вокач H.H. Гуссерль Э.

Логические

исследования.

4.1 (рец.) 195

Салагов

Л.П. По поводу русского перевода

Логических

исследований

197

Гуссерля (рец.)

9. Яковенко Б.В. Немецкая философия за последнее десятилетие 210

///.

Критическая

разработка

феноменологической

проблематики

215

1.

Лосский

Н.О. Обоснование интуитивизма 219

2.

Салагов

Л.П. О понятии значимого в современной логике 239

3. Вокач H.H. Зигварт и проблема логики 274

4. Зеньковский В.В. Проблема психической причинности; 280

О функции сказуемого 281

5.

Огнев

А.И. Идеальное и реальное в познании 293

6.

Шпет

Г.Г. Явление и смысл. Смысл и уразумение 315

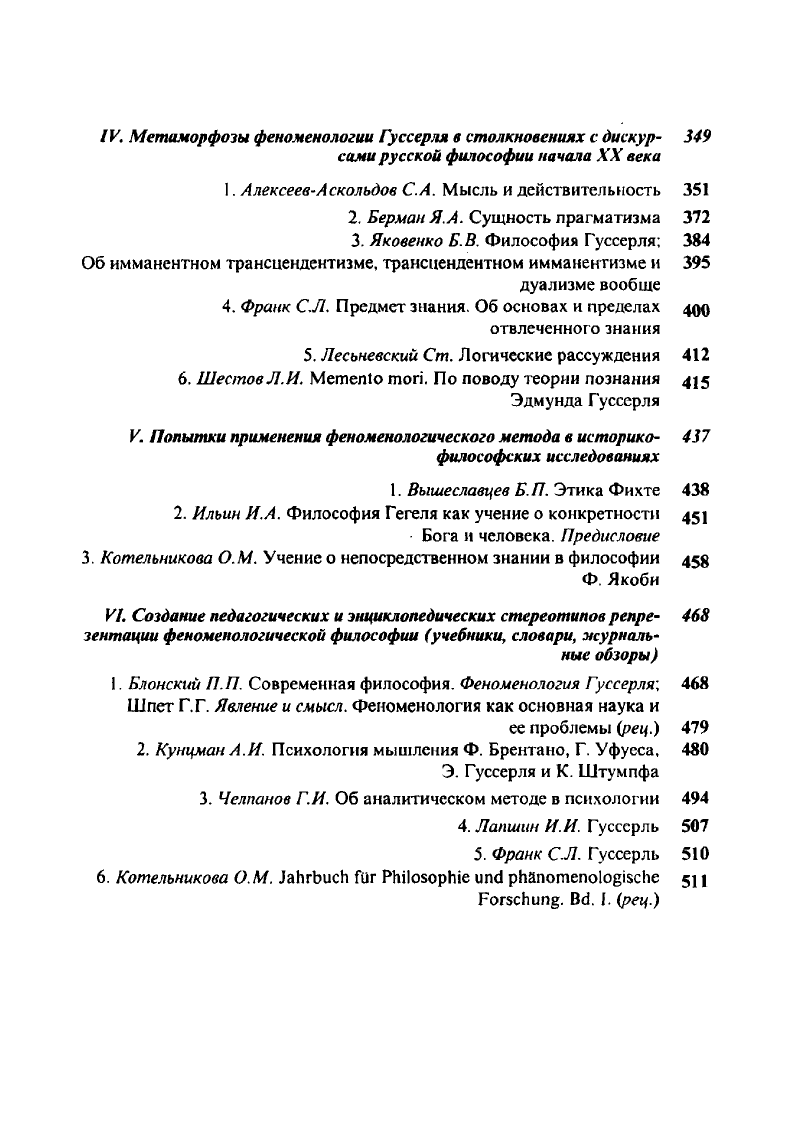

IV. Метаморфозы

феноменологии

Гуссерля

в

столкновениях

с

дискур-

349

сами

русской

философии

начала

XX века

1.

Алексеев-Аскольдов

С.А. Мысль и действительность 351

2.

Берман

Я.А. Сущность прагматизма 372

3. Яковенко

Б.

В.

Философия Гуссерля; 384

Об имманентном трансцендентизме, трансцендентном имманентизме и 395

дуализме вообще

4.

Франк

СМ. Предмет

знания.

Об основах и пределах 400

отвлеченного знания

5.

Лесьневский

Ст. Логические рассуждения 412

6.

Шестов

Л.И. Memento mori. По поводу теории познания 415

Эдмунда Гуссерля

V.

Попытки

применения

феноменологического

метода в

историке-

437

философских

исследованиях

1.

Вышеславцев

Б. П. Этика Фихте 438

2. Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности 451

Бога и человека.

Предисловие

3.

Котельникова

О.М. Учение о непосредственном знании в философии 458

Ф.

Якоби

VI.

Создание

педагогических

и

энциклопедических

стереотипов

репре-

468

зентации

феноменологической

философии

(учебники,

словари,

журналь-

ные обзоры)

1.

Блонскии

П.П.

Современная

философия.

Феноменология

Гуссерля;

468

Шпет

Г.Г.

Явление

и

смысл.

Феноменология как основная наука и

ее проблемы (peu.) 479

2.

Кунцман

А.И. Психология мышления Ф. Брентано, Г. Уфуеса, 480

Э.

Гуссерля и К. Штумпфа

3.

Челпанов

Г.И. Об аналитическом методе в психологии 494

4.

Лапшин

И.И. Гуссерль 507

5.

Франк

С.Л. Гуссерль 510

6.

Котельникова

О.М. Jahrbuch für

Philosophie

und

phänomenologische

5ц

Forschung. Bd. I. (peu.)

Предисловие

1. Феноменологическая философия

в

России

—

тема обширная

и

многоплановая. Прежде всего она не сводится только

к

предъявлению ряда

текстов русских философов начала

XX

века,

в

которых можно было

бы об-

наружить более менее содержательные ссылки

на

основателя феноменоло-

гии Эдмунда Гуссерля. Хотя именно

эту

скромную цель

преследует

по

большей части

(не

считая презентации «предфеноменологической» тради-

ции

в

русской философии конца

XIX

века, материалы которой предваряют

этот том

—

см.

преамбулу

к

I разделу), предлагаемая вниманию исследова-

телей антология «Феноменологическая философия

в

России» (т.1).

На

пер-

вом этапе рецепции текстов Гуссерля

(1909-1918),

действительно слишком

смело было

бы

говорить

о

чем-то большем. Хотя

в то же

время, некоторые

материалы тома, представляющие этот период, способны продемонстриро-

вать

глубину

понимания русскими мыслителями феноменологии

и

даже

подтвердить гипотезу

о

зарождении своеобразной парадигмы понимания

сознания

в русской философии

XX

века.

'

Последняя,

пересекаясь

с

феноменологической

в

ряде существен-

ных пунктов,

и

прежде всего

в

критических позициях

по

отношению

к

предшествующей метафизической традиции философствования, психологи-

стическим течениям

в

логике

и

позитивизму конца

XIX —

начала

XX вв.,

развивалась

из

других

оснований, параллельно

и

даже

где-то

ей

альтерна-

тивно.

Основания

эти,

находившиеся

в

прямом соответствии с позитивными

определениями упомянутой парадигмы, определили

и ту

модификацию,

которую претерпела феноменология

в

текстах русских философов рассмат-

риваемого

и

последующих периодов.

2

Но при

этом феноменологическая

философия

Гуссерля оказала

на

русскую

мысль известное обратное воздей-

ствие, катализировав процесс формирования

ее

концептуальных парадигм,

и

подвигнув ее представителей строже очертить границы своих дискурсов.

В

результате,

рецепция феноменологической философии

в

России

не

ограничилась простым знакомством

с

очередным течением западной

философии

(как

напр,

с

каким-нибудь прагматизмом, бергсонианством,

usw.),

а в

силу существенной близости русской мысли общим методологи-

ческим интенциям феноменологии, вступила

с

ней

в

сложную

и

противоре-

чивую

взаимосвязь,

чреватую

новыми оригинальными философскими

ма-

нифестациями.

1

Которую можно подтвердить только целой работой: в ближайшее

время

выйдет в

свет

II том антологии, посвященный постреволюционному периоду во взаимоотно-

шениях философии «русской» и феноменологической. В дальнейшем планируется

выпустить

третий том «Феноменология в современной

России».

2

Разбор

«оснований» см. во

Введении

к

I

разделу.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

В РОССИИ

II.

Как это не парадоксально, но некоторые особенности русской

ментальное™, трансформированные в собственно философские установки,

позволили

нашим

соотечественникам первой половины XX века, в опреде-

ленной степени адекватно воспринять ряд позитивных положений гуссер-

левской феноменологии, что не всегда удавалось соотечественникам и со-

временникам Гуссерля (напр, неокантианцам), и

даже

некоторым его уче-

никам.

1)

Так опора на трансцендирующий

нормальную

человеческую

чувственность опыт «умного зрения» позволяла верно оценить возвращение

Гуссерля

к идее

первичного

интеллектуального созерцания (пусть только на

уровне

принципиальной

возможности и критической отнесенности к индук-

тивной логике и кантовскому критицизму);

2)

Особое

положение высшей трансцендентной инстанции

(Бога,

Абсолюта)

в дискурсах русской религиозной философии, предполагавшее

смещение пространственно-временного

мира

в его экзистенциальных изме-

рениях, делало доступной пониманию идею

эпохе

и трансцендентально-

феноменологической редукции, выставляя заслон психологическим тенден-

циям

в логике и понимании сознания;

3)

Отказ от субъективных характеристик сознания в пользу его

коллективных измерений сделал возможным критическое и продуктивное

восприятие трансцендентальной эгологии и учения об интерсусъективности

позднего

Гуссерля;

4)

И, наконец, резко негативная позиция в отношении кантианства

позволяла абсорбировать

(хотя

и в собственных целях) некоторые функ-

циональные

феноменологические различения (напр, акта, содержания и

предмета познания), для обоснования так называемого онтологизма в по-

нимании

ключевых

философских

проблем.

Может

быть именно это последнее обстоятельство — отталкивание

от

онтологически ориентированной отечественной традиции, а не напря-

мую от трансцендентальной философии, предохранило настоящих протаго-

нистов феноменологии Гуссерля в

России

(Московская

феноменологическая

школа 20-х гг., напр.) от регрессивного, по отношению к феноменологии

классической,

пути разработки объективистских онтологии (характерном,

например, для представителей мюнхенско-геттингенской

школы)

и

способ-

ствовало постановке на новом уровне упомянутых проблем в пространстве

философии

языка, герменевтики, формальных онтологии сознания, теорий

эстетического

восприятия и формы, коммуникативного действия и т.д.

3

3

Речь идет об усилии молодых русских философов, учеников

и

коллег Г.Шпета (Н.

Жинкина,

Н.

Волкова,

А.

Ахманова,

А.

Циреса

и др.

составлявших философский

кружок «Квартет»), работавших

в

Государственной академии художественных наук

в 20-е

гг. в

Советской

России,

и

успевших провести несколько феноменологически

ориентированных исследований, отчасти опубликованных

в

те же годы,

но

большей

частью осевших

в

архивах.

8

ПРЕДИСЛОВИЕ

III.

Главные особенности рецепции феноменологии в

России

—

критика

разнообразных форм редукционизма и психологизма в понимании

сознания,

повышенный

интерес к проблематике конститутивных связей дей-

ствительности и форм сознания в различных структурах опыта, и особенно

такого Seinsregion как бытие социальное; коллективных форм и интерсубъ-

ективных структур сознания; коммуникативных стратегий письма и речи;

процессов понимания и выражения смысла и т.

д.,

— соответствуют основ-

ным темам теоретической философии в

России

XIX века. Однако первона-

чально, несмотря на наличие в русской философской мысли конца XIX сто-

летия мотивов, родственных формировавшемуся в то же самое время про-

екту гуссерлевской феноменологии (имманентный анализ переживаний со-

знания в «Теоретической философии» Вл. Соловьева, концепция

«собор-

ного сознания» Сергея Трубецкого, анализ эмпирических и спекулятивных

понятий сознания Михаилом Каринским), восприятие и распространение

феноменологии в

России

происходило, по существу, вне сколько-нибудь

осмысленной связи с этими тенденциями. Его инициаторами выступили

русские студенты, учившиеся в начале века в Германии у Гуссерля в Гет-

тингене, а также во Фрайбурге у Виндельбанда и Риккерта и в Марбурге у

отцов — основателей Марбургской

школы

неокантианства Германа Когена

и

Пауля Наторпа. Развитие феноменологической мысли в

России

в рас-

сматриваемом периоде можно поэтому подразделить еще на два этапа (или

даже

две волны, одна другую перехлёстывавшие): 1) этап освоения феноме-

нологии, связанный с учебой будущих ее приверженцев и

критиков

в Гер-

мании, завершение которого можно условно датировать рубежом

1909-1910

гг., организацией международного философского журнала «Логос» и пу-

бликацией русского перевода первого тома «Логических исследований»: в

его

пределах феноменология была

лишь

поводом для трансляции неоканти-

анских идей, и в силу этого содержательно обеднялась, а то и вовсе неадек-

ватно представлялась и интерпретировалась соответствующими русскими

эпигонами неокантианцев (С.

Гессен,

Б. Яковенко и др.); и 2) этап продук-

тивного синтеза, сопровождавшегося

параллельным

переосмыслением и

истолкованием феноменологии в связи с

другими

ведущими течениями ев-

ропейской философии начала века, а также с тем направлением русской

философии,

которое можно условно назвать «предфеноменологическим» —

этот

период связан с целевой учебой у Гуссерля новых русских легионеров

(Г.

Шпет,

И. Ильин и др.) и

прямым

(дифференцированным) знакомством с

его

текстами некоторых русских философов

(Н.

Лосский, Г. Ланц...), и

даже

первыми

опытами их

критики

с самых разнообразных позиций. Завершение

этого

второго этапа в целостном виде можно датировать

1915-1918

годами

—

то есть эпохой первой мировой

войны

и революции в

России.

Дальнейшая история «русской феноменологии» имела еще целый

ряд значительных эпизодов и этапов, которым будет посвящен в основном

следующий том нашей антологии.

Здесь

же нам

остается

только сказать

несколько слов об истории и структуре настоящего тома.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

В

РОССИИ

IV. Особое положение 1-го раздела («Предфеноменология в

России») заставило нас посвятить обоснованию принципа отбора в него

текстов отдельную статью. Что же касается остальных 5 разделов, то

прин-

ципы

их формирования выяснялись и уточнялись в процессе большой эм-

пирической работы (библиографирования философских изданий — жур-

нальных, газетных и книжных, — архивных поисков и исследования второ-

источников).

Первоначальным ориентиром в этих поисках нам послужили

статья Б. Яковенко «Эд. Гуссерль и русская философия» и небольшой раз-

дел книги Г. Шпигельберга «История феноменологического движения»

4

, в

которых упоминается большинство так или иначе относящихся к нашей

теме персоналий. Остальные второисточники, не называя новых имен, ис-

следовали только отдельные сюжеты этой темы, и привлекались нами в

основном в целях критики. Среди наиболее репрезентативных работ здесь

можно назвать монографию А.

Хаардта

«Гуссерль

в России», посвященную

в

основном Г. Шпету и А. Лосеву

5

; диссертацию А.Г. Вашестова

«Феноменологическая философия в России» (МГУ, 1985), содержащую по-

верхностную критику того же Шпета, H Лосского и др. русских «феномено-

логов»

с псевдомарксистских позиций; энциклопедическую статью В.И.

Молчанова «Феноменология в России» (Русская философия Малый

энцик-

лопедический словарь. М., 1995), не считая нашу собственную словарную

статью справочного характера

«Гуссерль

в России» (Русская философия.

Словарь. М., «Республика», 1995). Вообще за пределами нашего интереса

оказалось огромное количество работ об отдельных фигурах интересующей

нас

темы, которые достойны разве что упоминания (работы Н. Гаврюшина,

А. Митюшина, Э. Фрейбергер о Шпете, например), хотя разумеется какие-

то сведения мы почерпнули и из них.

Дальнейший отбор, классификация и научная обработка соответ-

ствующих текстов производились нами самостоятельно, в тесном сотруд-

ничестве с Тимофеем Дмитриевым (авторе комментариев и вступительных

статей к С.Н. Трубецкому, Н. Лосскому, С. Гессену, И. Лапшину). Позднее

к

работе подключился Виталий Куренной (подготовка текстов С. Франка,

Н.

Вокач, Ст. Лесьневского и Л. Салагова) и Олег Никифоров (составление

публикации Н. Лосского).

Финансовую поддержку проекта на первом этапе оказал профессор

Фрибургского университета Эдвард Свидерский (Швейцария), которому

мы выражаем здесь

глубокую

благодарность.

4

Статья

Яковенко

в Der

russische

Gedanke.

Heidelberg,

1929/1930. Jg.l. H. 2. С. 210-212

(рус. пер.

«Ступени».

№ 3. Спб., 1991. С.114-119);

Книга

Н.

Spigelberg'a

«The

Penome-

nological

Movement».

V.2. Hague, 1969. P.609-611 (рус. пер. в

«Логос».

№ 1. M., 1991.

С. 148-149).

5

A.

Haardt.

Husserl

in Rußland. Phänomenologie der Sprache und Kunst bei Gustav Spet

und Aleksej Losev. Wilhelm Fink Verlag. Übergänge, Band 25. München, 1993. Работе r-

на

Хаардта,

самой

добросовестной

из нам

доступных,

мы

обязаны

мощным

стиму-

лом к

разработке

данной

темы.

10