Чиссов В.И.,Трахтенберг А.Х., Пачес А.И. ( ред.) Атлас онкологических операций

Подождите немного. Документ загружается.

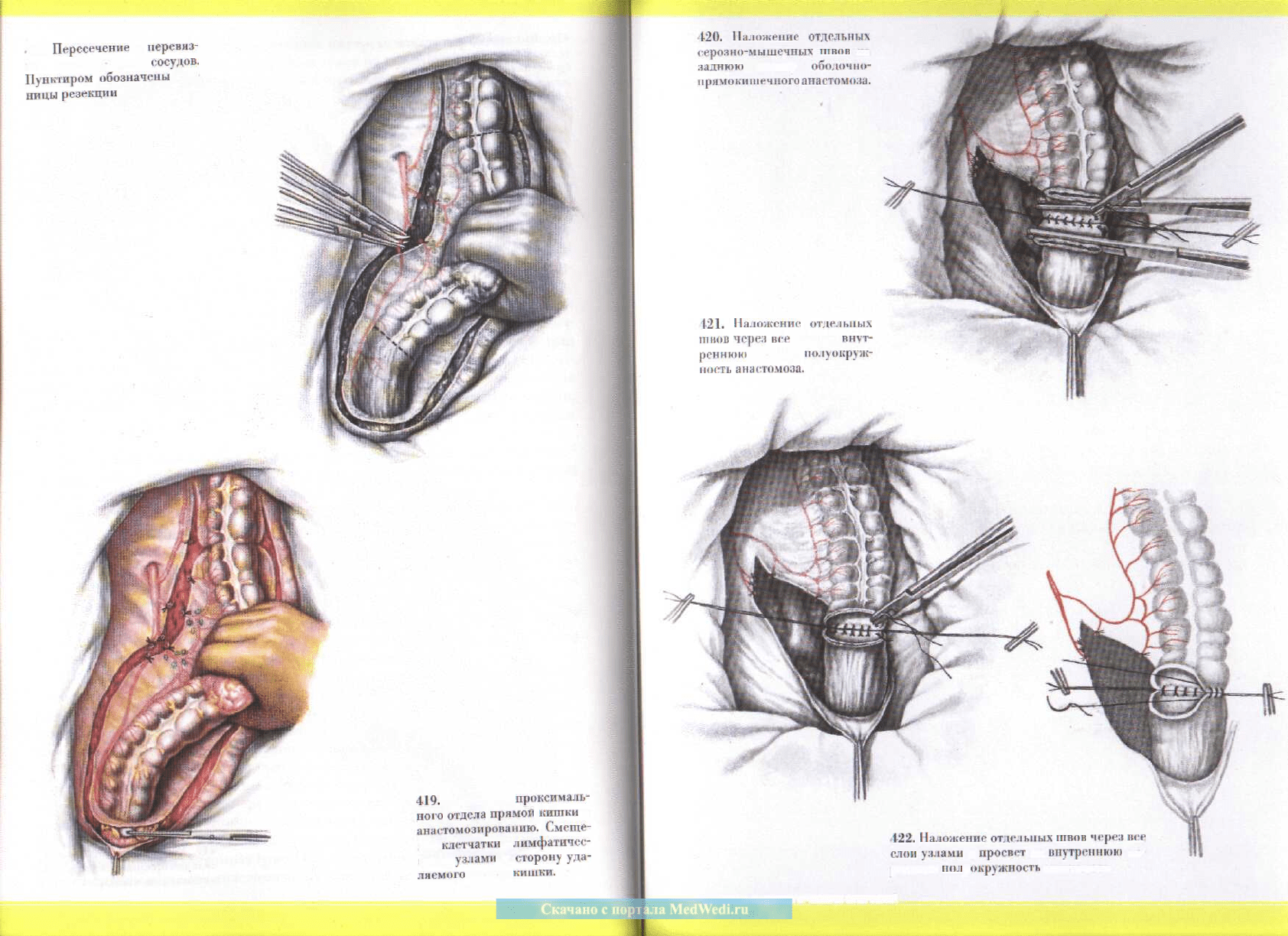

418.

Пересечение

и

неревна-

ка сигмовидных

госулов.

Пунктиром

обозначены

гра-

ницы

резекции

кишки.

120.

Наложение

отдельных

<ч=|)о:1Н(>-мышечнь1\-

твои

на

.чаднюю

стенку

ободомно-

нрнмокищечного

анастомоза.

1-2L.

Наложение

отделMIых

шнов

чсрел

Bi-e

слои на

внут-

реннюю

заднюю

нол\окруж-

ность

анастомоза.

4J9.

Подготовка

проксималь-

ного

отдела

прнмоп

кашки

к

анагтомозированию.

Смеше-

ние

клетчатки

с

лимфатичес-

кими

узлами

в

сторону

уда*

лнемого

отдела

кишки.

122.

Наложение

отдельных

шиов

nrpe.t

псе

«мои

углами

в

проснст

на

внутрепннж»

пе-

реднюю

пил

у

окружность

анастомоза.

25 АТЛАС ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

ОПЕРАЦИИ

ПРИ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ

ОПУХОЛЯХ

ПРЯМОЙ

КИШКИ

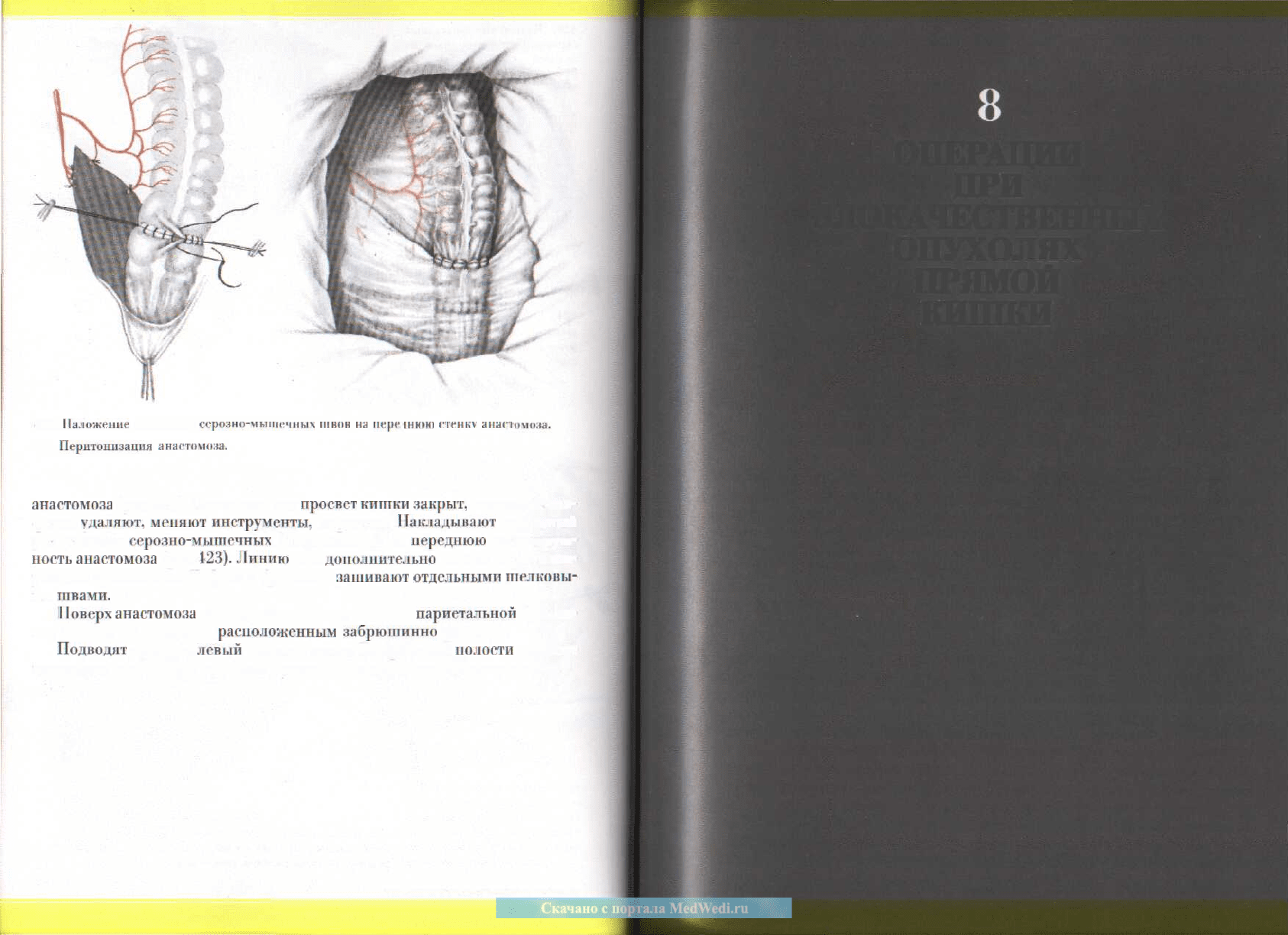

423.

Наложение

отдельных

серозно-мыпн-чных

ншпн

на

игре

шюю

г-п-nnv

aiiL-iri

424.

Перытонизадия

amicTiivKcia.

анастомоза

(рис.422). После того как

проспет

кишки

закрыт,

марлевые сал-

фетки

удаляют,

меняют

инструменты,

перчатки.

Накладывают

наружный

ряд узловых

еерозно-мышечньтх

швов шелком на

переднюю

полуокруж-

ность

апастомоза

(рис.

123).Линию

шва

дополнительно

можно укрыть жи-

ровыми привесками. Дефект в брыжейке

зашивают

отдельными

шелковы-

ми

типами.

11оверх

анастомоза

можно сшить листки тазовой

париетальной

брюши-

ны, и тогда он окажется

расположенным

забрюптинно

(рис.424).

Подводят

дрепаж в

левый

боковой канал. Из брюшной

полости

удаляют

полотенце и тампоны, проводят туалет. Зашивают операционную рану.

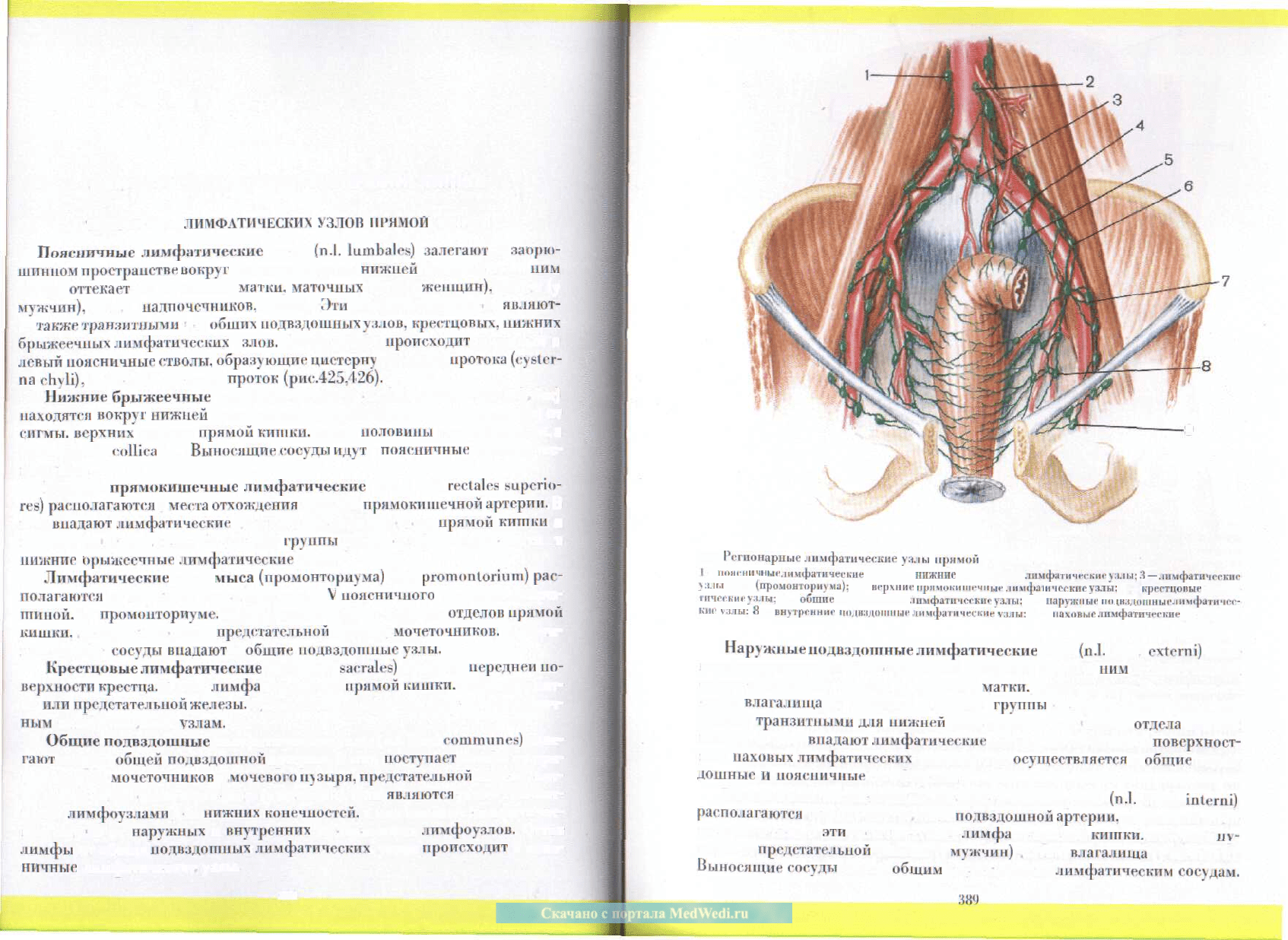

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЯМОЙ КИШКИ

ТОПОГРАФИЯ

ЛИМФАТИЧЕСКИХ

УЗЛОВ

ПРЯМОЙ

КИШКИ

Поясничные

лимфатические

узлы

(n.l.

lumbates)

залегают

в

заорю-

шиниом

пространстве

вокруг

брюшной аорты и

нижней

полой ионы. К

ним

лимфа

оттекает

от яичников,

матки,

маточных

труб (у

женщин),

яичек (у

мужчин),

ночек,

надпочечников,

печени.

.)ти

лимфатические узлы

являют-

ся

также

транзитными

для

общих

подвздошных

узлов,

крестцовых,

нижних

брыжеечных

лимфатических

у

злил.

Отток лимфы

происходит

в правый и

левый

поясничные

стволы,

образующие

цистерну

грудного

протока

(cysler-

na

chyli),

и

далее

в

грудной

проток

(ркс.425,426).

Нижние

брыжеечные

лимфатические узлы (n.l. mesenteriei inferior)

находятся

вокруг

нижней

брыжеечной артерии. К ним оттекает лимфа от

сигмы,

верхних

отделов

прямой

кишки,

левой

половины

толстой кишки, а

также от n.l.

соШса

sin.

Выносящие

сосуды

идут

в

поясничные

лимфатичес-

кие узлы.

Верхние

прямокишечные

лимфатические

узлы (n.l.

rectalos

superio-

res)

располагаются

у

места

отхождопия

верхней

прямокишечной

артерии.

В

них

впадают

лимфатические

сосуды от верхних отделов

прямой

кишки

и

нижних отделов сигмы. От данной

группы

узлов лимфа направляется в

нижние

орыжсечные

лимфатические

узлы.

Лимфатические

узлы

мыеа

(нромонториума)

(n.l.

promontorium)

рас-

полагаютси

на передней поверхности тела

V

поясничного

позвонка за брю-

шиной,

на

промонториуме.

Принимают лимфу от верхних

отделов

примой

кишки,

матки, влагалища,

предстательной

железы,

мочеточников.

Вынося-

щие лимфу

сосуды

впадают

в

общие

подвздошные

узлы.

Крестцовые

лимфатические

узлы

(п.].

sacralee)

лежат

на

передней

по-

верхности

крестца.

К ним

лимфа

оттекает от

примой

кишки,

а также от мат-

ки

или

предстательной

железы.

Выносящие лимфу сосуды идут к пояснич-

ным

лимфатическим

узлам.

Общие

подвздошные

лимфатические узлы (n.l. iliaei

communes)

зале-

гают

вокруг

общей

ПОДВЗДОШНОЙ

артерии. В них

поступает

лимфа от пря-

мой кишки,

мочеточников

и

мочевого

ну

зыря,

предстательной

железы, мат-

ки и верхних отделов влагалища (у женщин). Они

яилнются

также транзит-

ными

лимфоузлами

для

нижних

конечностей,

в них впадают лимфатичес-

кие сосуды от

наружных

и

внутренних

подвздошных

лимфоузлов.

Отток

лимфы

от общих

подвздошных

лимфатических

узлов

происходит

в пояс-

ничные

лимфатические узлы.

388

9

125.

Регионарные

лимфатические

уи.|ы

примой

кишки.

—

шшсн

ич

н

иг

лимфатические

узлы;

2 —

нижние

брыжеечные

лимфатические

_>:i.iu:

3

—

лимфатические

у

.1.1

и

мыса

(промонтгфиума):

4 —

iit-pvtitir

ирнмокипи-чпмг

.шмфш

ичеекие

узлы;

5 --

кр'.ч'тцопы?

лимфа*

П1чг>екие

у;(_1ы;

6 —

общие

подвздошные

.шмфатнчг-гкт-

узлы:

7 —

наружные

im

(.н.мшимыг

лимфатичес-

ки

(•

v.uu;

&

—

внутренние

(микндшшше

лимфатичггкие

\1ыг.г;

Ч —

паховые

лимфатические

узлы.

Наружные

подвздошные

лимфатические

узлы

(n.l.

iliaei

externi)

зале-

гают вокруг наружной подвздошной артерии и вены. К

ним

оттекает лимфа

от предстательной железы (у мужчин),

матки,

маточных труб, верхних от-

делов

влагалища

(у женщин). Данные

группы

лимфатических узлов яв-

ляются

транзитными

дли

нижней

конечности и анального

отдела

прямой

кишки. В них

впадают

лимфатические

сосуды из глубоких и

поверхност-

ных

паховых

лимфатических

узлов. Отток

осуществляется

в

общие

подвз-

дошные

и

нолспичные

лимфоузлы.

Внутренние

подвздошные

лимфатические

узлы

(n.i.

iliaei

inlerni)

располагаются

по ходу внутренней

подвздошной

артерии,

на боковой стен-

ке малого таза. В

эти

узлы поступает

лимфа

от прямой

кишки,

моченого

пу-

зыря, от

предстательной

железы (у

мужчин)

матки,

влагалища

(у женщин),

Выносящие

сосуды

идут к

общим

подвздошным

лимфатическим

сосудам,

38У

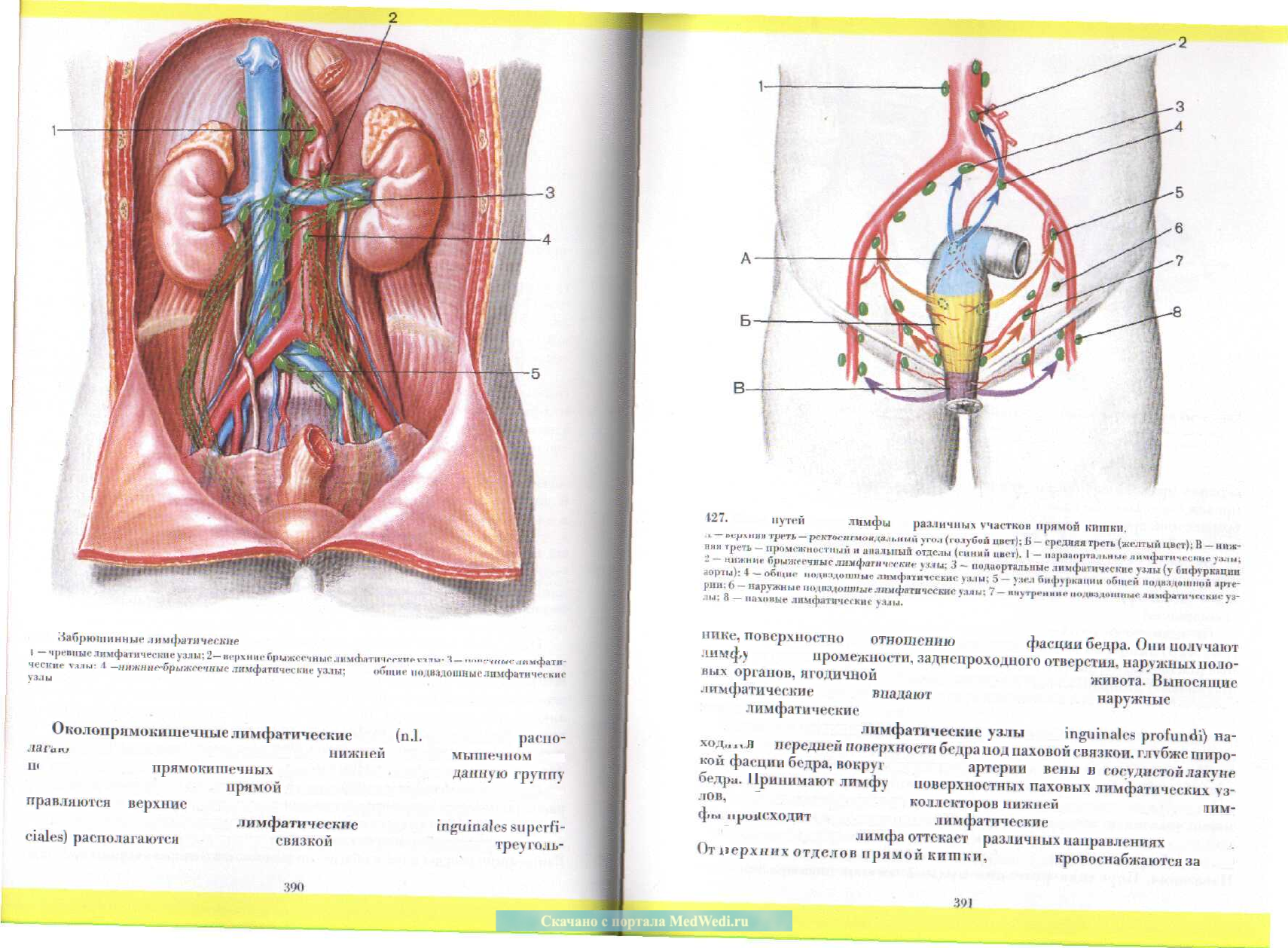

426.

ЛаГ>[)н>|цинны<-

лимфатические

узлы.

~/г

п

^г

фатнчес

т

уал

^^

у!ш

"

НИЖНШ1

брыжо<

"

1НЫР

™*Ф-™ч~к«

умы:

5 -

„Гмци,

„„днадошныс

лимфатические

Околопрямокишечные

лимфатические

узлы

(n.l.

pararcctales)

расно-

тся по бокам от прямой кишки в ее

нижней

трети на

мышечном

слое

о ходу средних

прямокишечных

артерий. Отток лимфы в

данную

группу

узлов идет от средней трети

прямой

кишки. Выносящие лимфу сосуды на-

правляются

в

верхние

прямокишечные лимфатические узлы/

Поверхностные паховые

лимфатические

узлы (n.l.

inguinalcs

superfi-

cial**)

располагаются

под паховой

связкой

на бедре, в бедренном

треуголь-

427.

Схема

путей

оттока

лимфы

от

различных

участком

прямой

кишки

ник*j,

поверхностно

по

отношению

широкой

фасции

бедра.

Они

получают

у

от кожи

промежшн-тп,

заднепроходного

отверстия,

наружных

поло-

органов,

ягодичной

области, нижней половины

живота/Выносящие

фатические

сосуды

впадают

в глубокие паховые и

наружные

подвздо-

шные

лимфатические

узлы.

Глубокие паховые

лимфатические

узлы

(n.l.

inguinales

profundi)

н

а

-

«

"а

передней

поверхности

бедра

под

паховой

связи™,

глубже

п/иро-

фаедии

бодра,

вокруг

бедренной

артерии

и

вены

.

сосудистой

лакуне

Принимают-лимфу

от

поверхностных

паховых

лимфатических'уз-

ов,

глубоких лимфатических

коллекторов

нижней

конечности. Отток

.,им-

нжодит

в подвздошные

лимфатические

узлы.

От прямой кишки

лимфа

оттекает

в

различных

направлениях

(рис 427)

•

срхних

отделов

прямой

кишки,

которые

кровоснабжаюгсл

за

счет

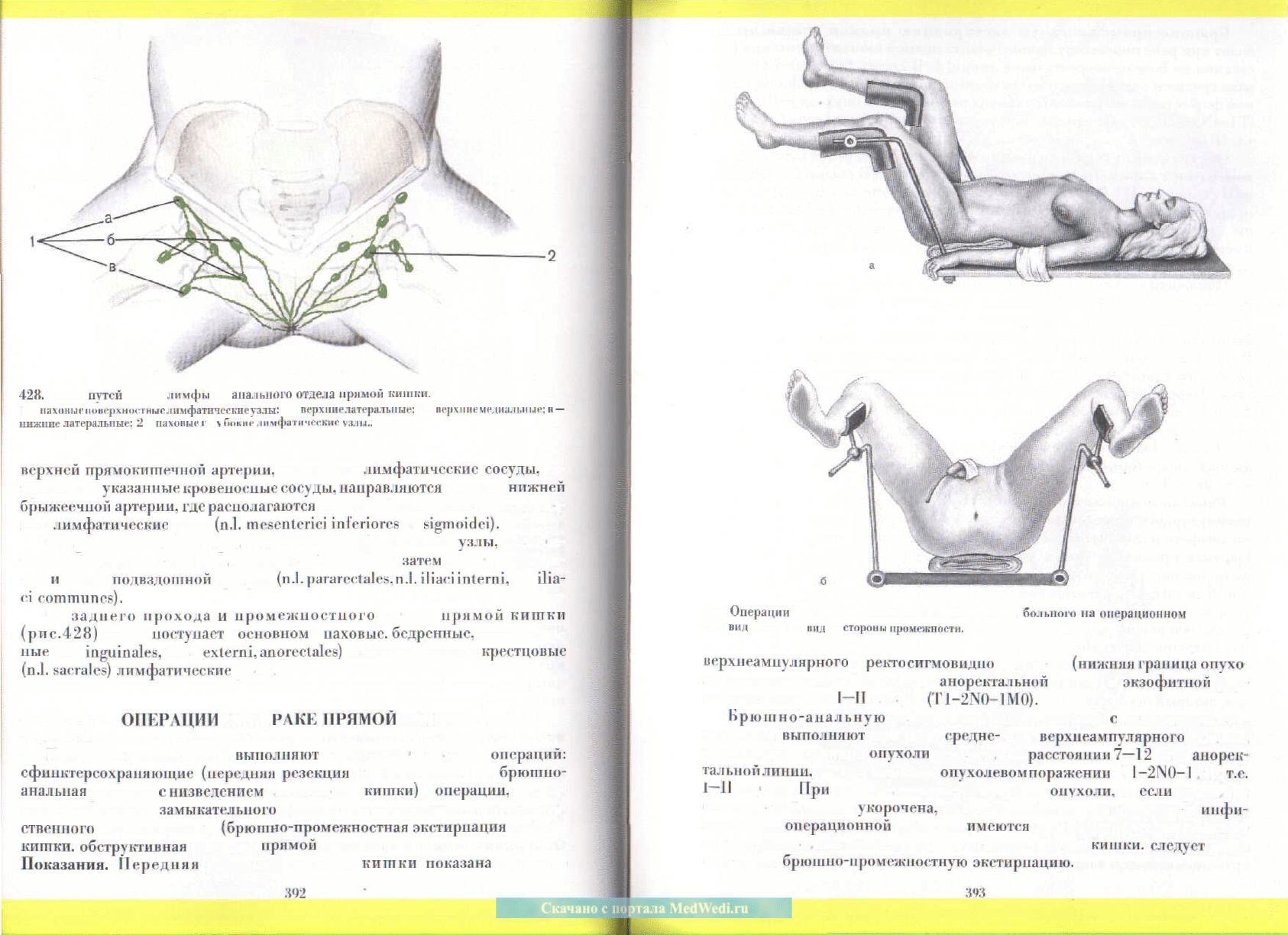

42Н.

Схема

путей

оттока

лимфы

от

анального

отдела

примой

кишки.

I —

iiitxotiNi-

iiimqixHoriH

ыо

лимфатические

узлы:

а —

верхние

латеральные;

б —

п?р\»нн

медиа-M.IHJC;

н

—

латеральные:

'2

—

плодные

г

я

\

Гткис

лимфйтяческие

>а.1м..

верхней

прямокишечной

артерии,

отводящие

лимфатические

сосуды,

со-

провождая

указанные

кровеносные

сосуды,

направляются

к корню

нижней

орыжеечпой

артерий,

где

располагаются

нижние брыжеечные л сигмовид-

ные

лимфатические

узлы

(n.l.

mesenterici

int'eriorcs

ct

sigmoidei).

От средних отделов прямой кишки лимфа оттекает в

узлы,

располо-

женные по ходу средней прямокишечной артерии, а

затем

по ходу внутрен-

ней

и

общей

подвздошной

артерий

(n.l.pararectales.

n.l.

iliaci

intertn,

n.l.

ilia-

ci

communes).

От

заднего

прохода

и

нромежностиого

отдела

примой

кишки

(рис.428)

лимфа

поступает

в

основном

в

паховые,

бедренные,

аноректалъ-

пые

(n.l.

inguinales,

iliaci

externi,

anoreclales)

и лить частично в

крестцовые

(п.1.

sacralcs)

лимфатические

узлы.

ОНКРАЦИИ

ПРИ

Р\ККПРЯМОЙ

КИШКИ

При раке прямой кишки

выполняют

два типа радикальных

операций:

ефипктерсохрапнющие

(передняя

резекция

прямой кишки и

брюншо-

анальная

резекции

с

низведением

сигмовидной

кишки)

и

операции,

связан-

ные с удалением

замыкательного

аппарата и наложением противоесте-

ственного

заднего прохода

(брюпшо-промежностная

экстирпации

прямой

кнгпкп.

обструктивная

резекция

прямой

кишки).

Показания.

Передняя

резекция прямой

кишки

показана

при раке

.442

"

-

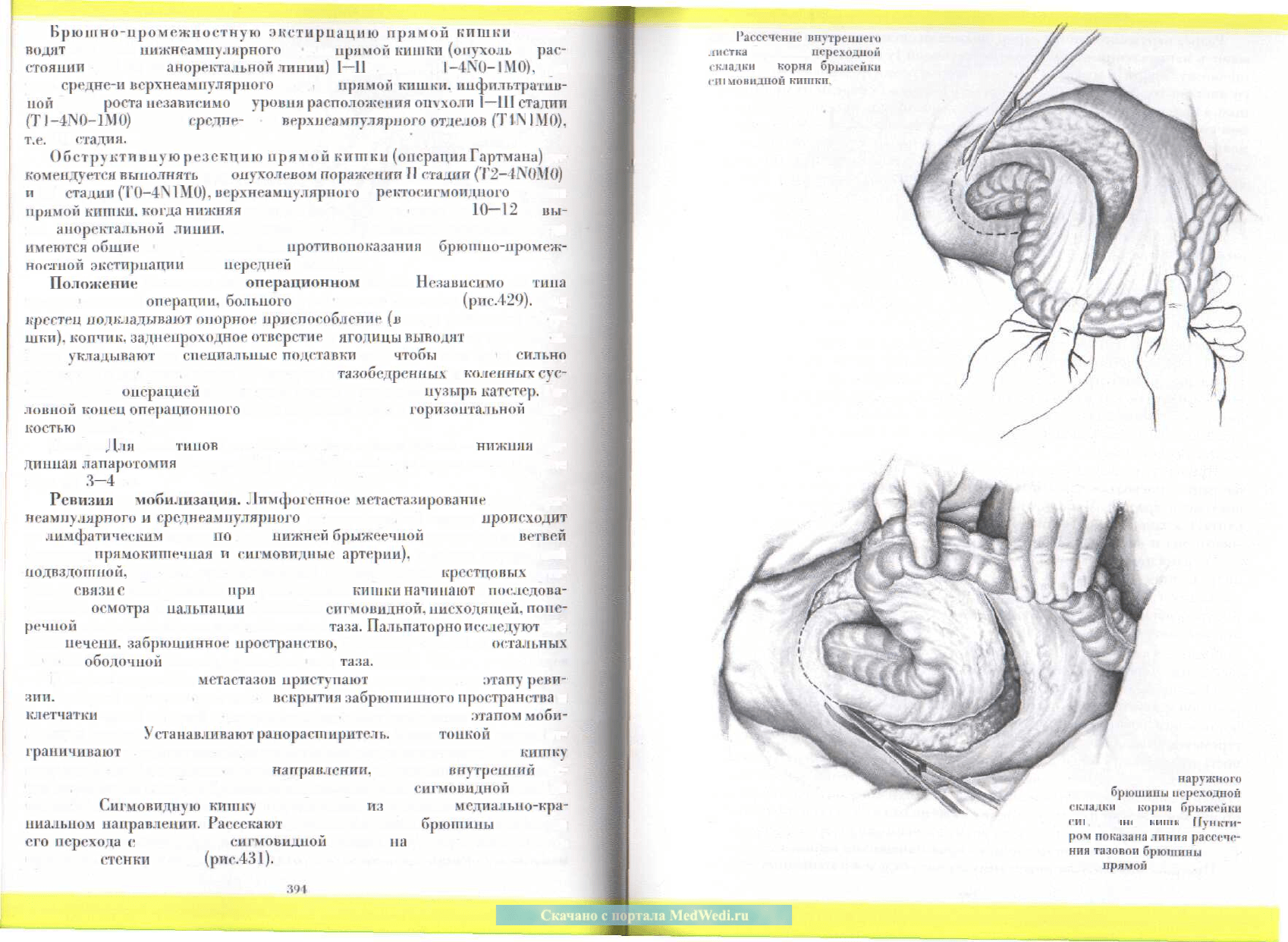

429.

Операции

при раке прямой кишки. Положение

больного

на

оиспацшшнпм

столе.

У —

вид

сбоку: б —

нид

со

стороны

промежности.

иерхиеамнулярного

и

рек-то

сигмовидно

го отделов

(нижняя

граница

опухо-

ли располагается на 10 см выше

аноректальной

линии) и

экзофитпой

фор-

ме роста опухоли

I—II

стадии

(T1-2NO-1MO).

hpioinно-анальную

резекцию прямой кишки

с

низведением сиг-

мовидной

выполняют

при раке

средне-

или

верхнеампулярного

отделов,

когда нижняя граница

опухоли

находится на

расстоянии

7—12

см от

апорек-

талыюй

линии,

но при меньшем

опухолевом

поражении

(Т

1-2NO-1

МО,

т.е.

II

стадия).

11ри

такой же распространенности

опухоли,

но

сели

брыжейка

сигмовидной кишки

укорочена,

но время мобилизации произошло

инфи-

цирование

операционной

рапы или

имеются

другие технические сложнос-

ти для

низведения проксимальных

отделов

толстой

кишки,

следует

реко-

мендовать

бршшпо-нромежностную

экстирпацию.

Ьрюшно-нромежностную

экстирпацию

прямой

кишки

произ-

водят

при раке

нижнеамнулярного

отдела

прямой

кишки

(опухоль

на

рас-

стоянии

до 6 см от

аноректальной

линии)

1—11

стадии (Т

1-4NO-1MO).

при

раке

средне-и

верхнеамнулярпого

отделов

прямой

кишки,

инфильтратнв-

1юй

форме

роста

независимо

от

уровня

расположения

оц\\олп

1—111

стадии

(T1-4NO-1MO)

н раке

средне-

или

верхнеймпуляриого

отделов

('Г

t\

IMO),

т.е.

III

стадия.

Обструктивную

резекцию

прямой

кишки

(операцияГартмана)

ре-

комендуется

выполнять

при

опухолевом

пора/Кении

II

стадии

(T2-4NOMO)

и

II!

стадии

(ТО-4ММО).

ве.рхнеамнулярпого

и

ректоеигмоидного

отделов

прямой

кишки,

когда

нижняя

граница опухоли находится на

10—12

ем

вы-

ше

аноректальной

линии,

осложненном выраженным стенозом, когда

имеются

общие

или другие местные

противопоказания

к

брюшпо-промеж-

носл-ной

экетпршшни

или

передней

резекции.

Положение

больного на

операционном

столе.

Независимо

от

тина

предполагаемой

операции,

больного

укладывают на спину

(рис.429).

Под

крестец

нодкладывают

опорное

приспособление

(и

виде резиновой поду-

шки),

копчик,

заднепроходное,

отверстие

и

ягодицы

выводят

за край етола.

Ноги

укладывают

на

специальные

подставки

так,

чтобы

они были

сильно

разведены и под углом около 45° согнуты в

тазобедренных

и

коленных

сус-

тавах. Перед

операцией

необходимо ввести в мочевой

пузырь

катетер.

Го-

лонной

конец

операционного

стола опускают (угол с

горизонтальной

плос-

костью

равен 10°).

Доступ.

Для

всех

типов

операций доступ один н тот же —

нижняя

сре-

динная

лапаротомия

(см. рис.388) от лобка с обходом пупка слева я выше

пего на

.4—4

см.

Ревизия

и

мобилизация.

Лнмфогснное

метастазирование

рака верх-

неамнулярного

и

ереднеамцулярного

отделов прямой кишки

происходит

по

лимфатическим

путям

по

ходу

нижней

брыжеечной

артерии и ее

ветвей

(верхняя

прямокишечная

и

сигмовидные

артерии),

а также внутренней

подвздошной,

средней прямокишечной и латеральных

крестцовых

арте-

рий. В

связи

с

этим ревизию

при

раке прямой

кишки

начинают

с

последова-

тельного

осмотра

и

пальпации

брыжейки

сигмовидной,

нисходящей,

попе-

речной

ободочной кишки и стенок малого

таза.

Пальпаторно

исследуют

обе

доли

печени,

забрюшинное

пространство,

брыжейку тонкой и

остальных

отделов

ободочной

кишки, органы малого

таза,

В случае отсутствия

метастазов

приступают

к следующему

;ш»пу

реви-

зии,

который осуществляют после

вскрытия

забрюшшшого

пространства

и

клетчатки

таза и который одновременно является начальным

этапом

моби-

лизации кишки.

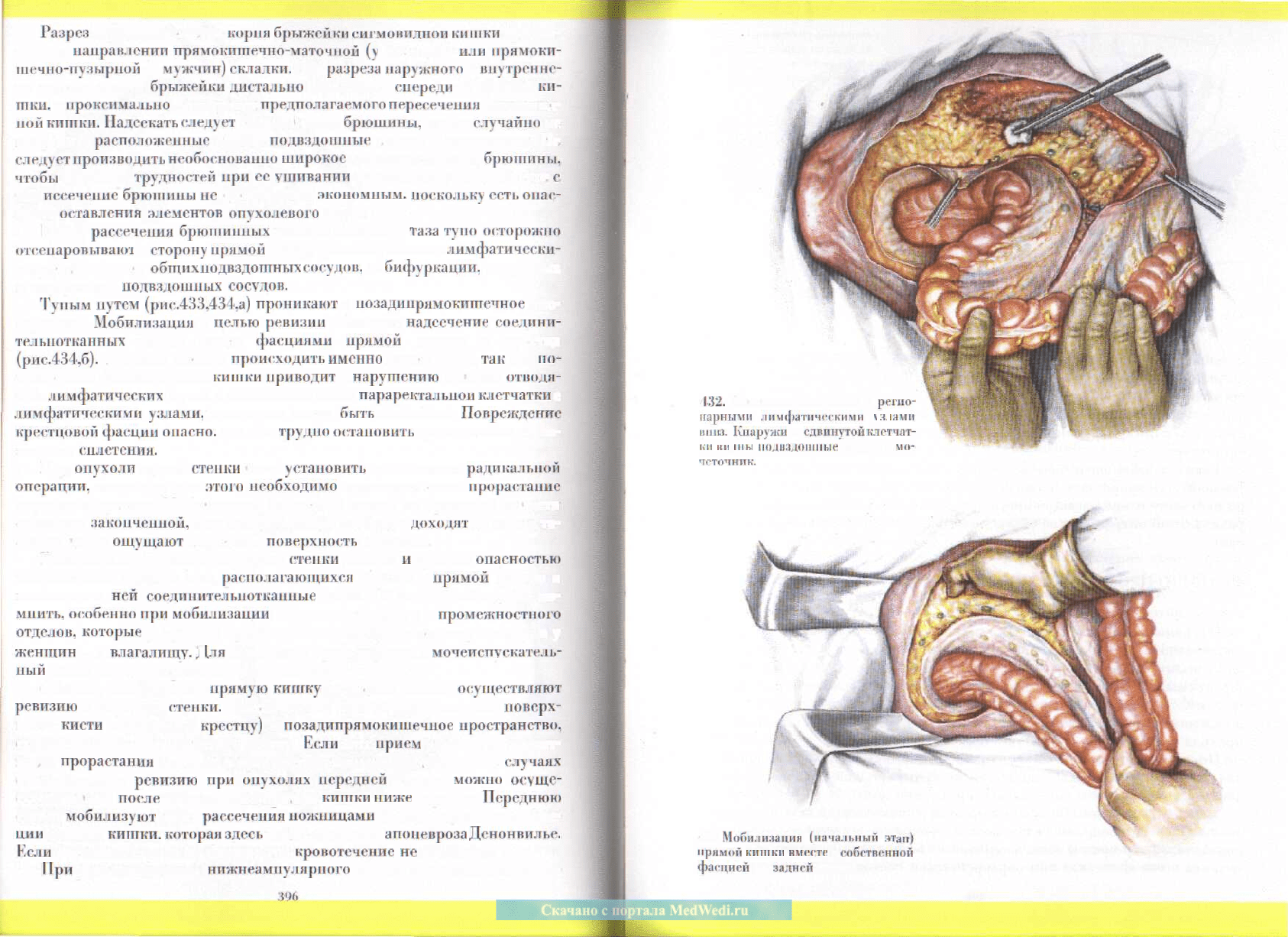

Устанавливают

рацорасншрнтель.

Петли

тонкой

кишки от-

граничивают

влажным полотенцем. Затем оттягивают сигмовидную

кишку

кнаружи (влево) и в краниальном

направлении,

рассекают

внутренний

лис-

ток переходной складки брюшины корнн брыжейки

сигмовидной

кишки

(рис.430).

Сигмовидную

кишку

подтягивают

из

раны в

медиалыю-кра-

пнальном

направлении.

Рассекают

наружный листок

брюшины

в области

его

перехода

с

брыжейкой

сигмовидной

кишки

на

боковую поверхность

брюшной

стенки

и таза

(рис.4-31).

430,

Рассечение

впмрешимо

листка

брюшины

переходной

складки

у

корня

брыжейки

I'lTI

MOBH4IIOU

КИШКИ.

431. Рассечение

наружного

листка

брюшины

переходной

складки

у

корми

Прмжсйкп

cm

мини

i

ш

HI

i,

и

мм,

и.

Пункти-

ром

показана

линия

расее-н-

нпя

та.зовон

брюшины

спере-

ди от

прямой

кишки.

Разрез

наружного

листка

корил

Прьтжейки

сигмонидшш

кишки

продол-

жают в

направлении

прямокишечно-маточной

(у

женщин)

или

нрнмоки-

шечно-пуэырной

(у

мужчин)

склалки.

Оба

разрезы

наружного

и

внутренне-

го листков корня

брЫЖеЙКН

дисталыш

соединяют

спереди

от прямой

ки-

тки,

а

проксимально

— на уровне

предполагаемого

пересечении

сигмовид-

ной

кишки.

Надсекать

следует

только листок

брюшины,

чтобы

случайно

не

повредить

расположенные

глубже

подвздошные

сосуды и мочеточник. Не

следует

производить

необоснованно

широкое

иссечение тазовой

брюшины,

чтобы

избежать

трудностей

при

се

ушивании

в конце операции. Вместе

с

тем

иссечение

брюшины

не

должно быть

экономным,

поскольку

есть

опас-

ность

оставления

элементов

опухолевого

роста.

После

рассечении

брюшинных

листков клетчатку

таза

тупо

осторожно

отсенаровыванп

и

сторону

прямой

кишки (рис.432) вместе с

лимфатически-

ми узлами по ходу

общих

подвздошных

сосудов,

их

бифуркации,

наружных

и внутренних

подвздошных

сосудов.

Тупым

путем

(рне.433,434',а)

проникают

в

иозадинрямокиптечное

про-

странство.

Мобилизация

с

целью

ревизии

облегчает

надсечснис

еоедини-

телыютканных

тяжей между

фасциями

прямой

кишки и крестца

(рис.434,6).

Отслойка должна

происходить

именно

между ними,

так

как

по-

вреждение фасции прямой

кишки

приводит

к

нарушению

целости

отводя-

щих

лимфатических

путей и оставлению части

параректальнон

клетчатки

с

лимфатическими

узлами,

в которых могут

быть

метастазы.

Повреждение

крестцовой

фасции

опасно,

так как

трудно

остановить

кровотечение из ве-

нозного

сплетения.

При

опухоли

задней

стенки

легче

установить

возможность

радикальной

операции,

поскольку для

дтого

необходимо

исключить лишь

прорастание

опухоли в крестец. Мобилизация по задней стенке ил брюшной полости

считается

законченной,

сели концы пальцев свободно

доходят

до мышц та-

зового дна и

ощущают

переднюю

поверхность

копчика.

Ревизия и мобилизация передней

стенки

сложны

п

чреваты

опасностью

повреждения органов таза,

располагающихся

близко к

прямой

кишке и

имеющих с

ней

соединительнотканные

связи. Об атом необходимо по-

мнить,

особенно

при

мобилизации

нижнеамнулярного и

промежностного

отделов,

которые

у мужчин прилежат к мочеиспускательному каналу, а у

женщин

— к

влагалищу.,

1,ля

облегчения ориентировки в

мочеиспускатель-

ный

канал перед операцией вводят катетер.

Обычно, мобилизовав

прямую

кишку

по задней стенке,

осуществляют

ревизию

и передней

стенки.

Войдя кистью правой руки (тыльная

поверх-

ность

кисти

обращена к

крестцу)

в

позадипрямокишечное

пространство,

стремятся пальцами обхватить кишку.

Если

этот

прием

удастся, то вероят-

ность

прорастания

опухоли в органы таза меньше. Во многих же

случаях

окончательную

ревизию

при

опухолях

передней

стенки

можно

осуще-

ствить только

после

мобилизации прямой

кишки

ниже

опухоли.

Переднюю

стенку

мобилизуют

путем

рассечения

ножницами

но ходу собственной фас-

ции

прямой

кишки,

которая

здесь

носит название

апоневроза

Дснонвилье.

Ксли

рассекать строго по фасции, то

кровотечение

не

возникает.

11ри

раке анального и

нпжнеампллярного

отделов о возможности ради-

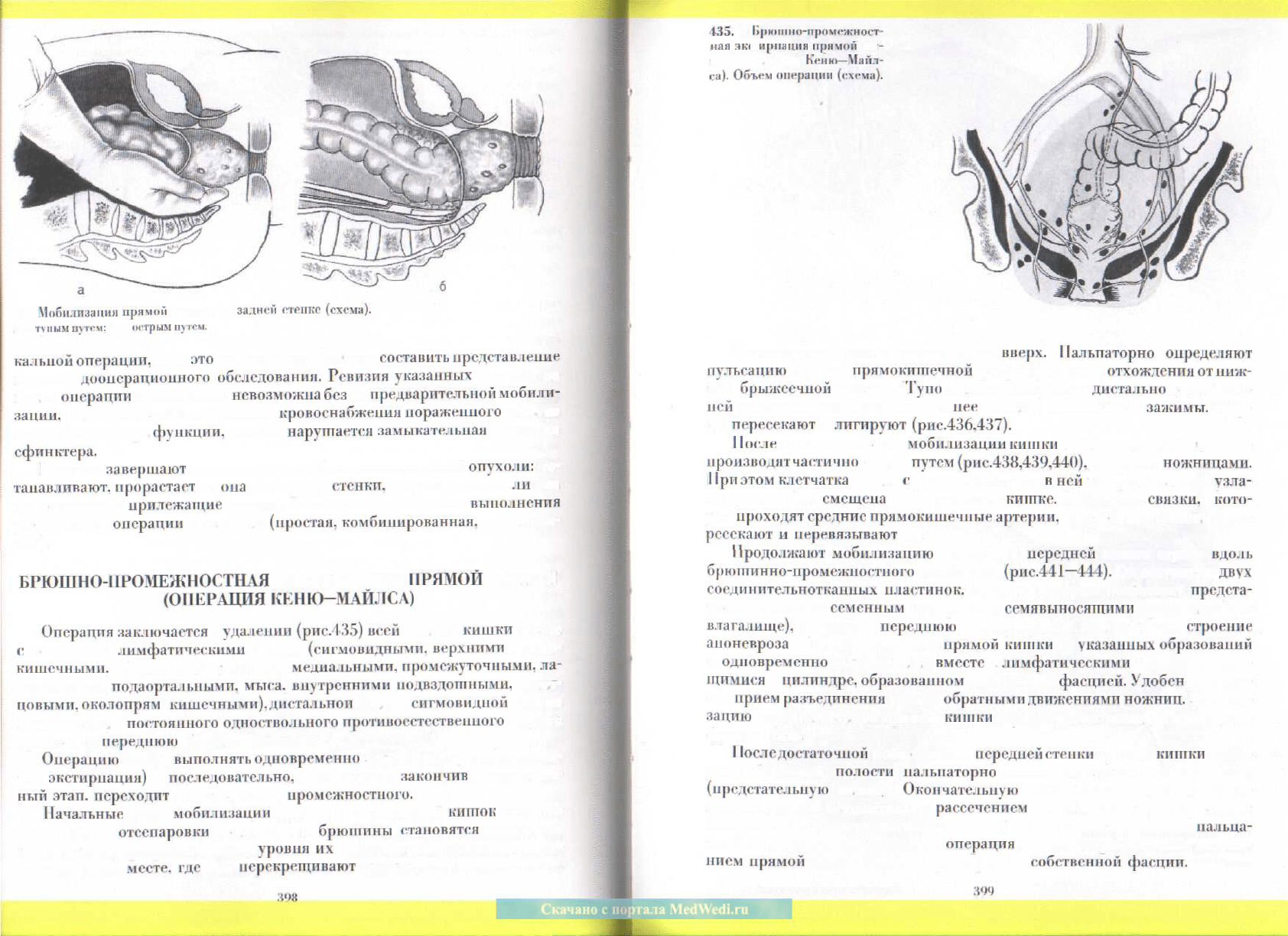

132.

Отделение клетчатки с

репю-

rj|iM].]\in

ЛНыфатичбСКИМИ

v

-•!.

i.i\iii

unii

j.

Кнаружи

от

сдвинутой

клетчат-

ки

ни

ми,!

мпдимдошные пи уды и

мо-

четочник.

433.

Mouii.in.iaii.iiH

(начальный

.^т

примой

кишки

вместе

с

собственной

фасцией,

по

задней

стенке.

434.

Мобилизации

прямой

кишки по

задний

пепкс

(схема),

а —

тупым

путям:

6 —

острым

иуггм.

калмюй

операции,

хотя

;>то

и нелегко, необходимо

составить

представление

па этапе

дионсрациошюго

обследования.

Ревизия

указанных

отделок но

время

операции

практически

невозможна

без

их

предварительной

мобили-

зации,

а это приводит к нарушению

кровоснабжения

пораженного

участка

кишки или иотере

функции,

так как

нарушается

замыкательпая

функция

сфинктера.

Ревизию

завершают

окончательным обследованием самой

опухоли:

ус-

танавливают,

прорастает

ли

она

всю толщу

стенки,

распространяется

ли

она

на клетчатку и

прилежащие

органы. Выясняют возможность

выполнения

радикальной

операции

и ее объем

(простая,

комбинированная,

расширен-

ная).

БГЮ1ШЮ-11РОМЕЖНОСТНАЯ

ЭКСТИРПАЦИЯ

ПРИМОЙ

КИШКИ

(ОПКРАЦИЯ

ККНЮ-МАЙЛСА)

Операция

заключается

в

удалении

(рис.435)

всей

прямой

кишки

вместе

с

клетчаткой,

лимфатическими

узлами

(сигмовидными,

верхними

прямо-

кишечными,

общими подвздошными

медиальными,

промежуточными,

ла-

теральными,

иодаортальнымтт.

мыса,

внутренними

подвздошными,

крест-

цовыми,

околопрям

о

кишечными),

дмстальнон

частью

сигмовидной

кишки

и наложением

постоянного

одноствольного

противоестественного

заднего

прохода па

переднюю

брюшную стенку.

Операцию

можно

выполнять

одновременно

двумя бригадами (синхрон-

ная

экстирпация)

и

последовательно,

когда хирург,

закончив

абдоминаль-

ный

этап,

переходит

к выполнению

нромежностного.

Начальные

этапы

мобилизации

прямой и сигмовидной

кишок

описаны

выше. После

отсспаровки

клетчатки и

брюшины

становятся

видны обе

подвздошные артерии и вены до

уровня

их

бифуркаций, а также оба моче-

точника в том

месте,

где

они

перекрещивают

сосуды.

435.

Ьрннино-прпмгжност-

ll.lll

.*K(

I

lljllld

М.ИЯ

lljIHMOfl

KIT

тки (операция

Кепки-Майл-

са).

Объем

операции

(схема).

Сигмовидную кишку подтягивают

вверх.

Пальпаторно

определяют

пульсацию

верхней

прямокишечной

артерии у места ее

отхождения

от

ниж-

ней

брыжеечной

артерии.

'Гуно

смещают клетчатку

дисталыш

вдоль верх-

ней

прямокишечной артерии и па

нее

(и вену) накладывают

зажимы.

Сосу-

ды

пересекают

и

лигируют

(рис.436.437).

11осле

этого переходят к

мобилизации

кишки

с. обеих сторон. Выделение

производят

частично

тупым

путем

(рНС.438,439,440),

частично

ножницами.

11ри

этом

клетчатка

вместе

с

расположенными

в

ней

лимфатическими

узла-

ми должна быть

смещена

от стенки тала к

кишке.

На боковые

связки,

в

кото-

рых

проходят

средние

прямокишечные

артерии,

накладывают зажимы, пе-

ресекают

и

перевязывают

их.

Продолжают

мобилизацию

боковых и

передней

стенок строго

вдоль

брюшинно-промежпостпого

апоневроза

{рие.441—144).

Он состоит из

двух

соединительнотканных

пластинок,

одна из которых покрывает

предста-

тельную железу с

семенным

пузырьком и

семявьтносящнми

протоками (или

влагалище),

а другая —

переднюю

стенку прямой кишки. Такое

строение

апоневроза

облегчает отделение

прямой

кишки

от

указанных

образований

и

одновременно

выделение ее

вместе

с

лимфатическими

узлами, находя-

щимися

в

цилиндре,

образованном

собственной

фасцией.

Удобен

и безопа-

сен

прием

разъединения

тканей

обратными

движениями

ножниц.

Мобили-

зацию

передней стенки прямой

кишки

осуществляют также до мышц диа-

фрагмы таза.

11

осле

Достаточной

мобилизации

передней

стенки

прямой

кишки

со сто-

роны брюшной

полости

нальпаторно

можно определить шейку матки

(предстательную

железу).

Окончательную

мобилизацию боковых стенок

прямой кишки осуществляют

рассечением

ножницами под визуальным

контролем соединительнотканных связей или их разделением тупо

пальца-

ми. Таким образом, радикальная

операция

должна сопровождаться выделе-

нием

прямой

кишки вместе с футляром из

собственной

фасцнп.

3'W

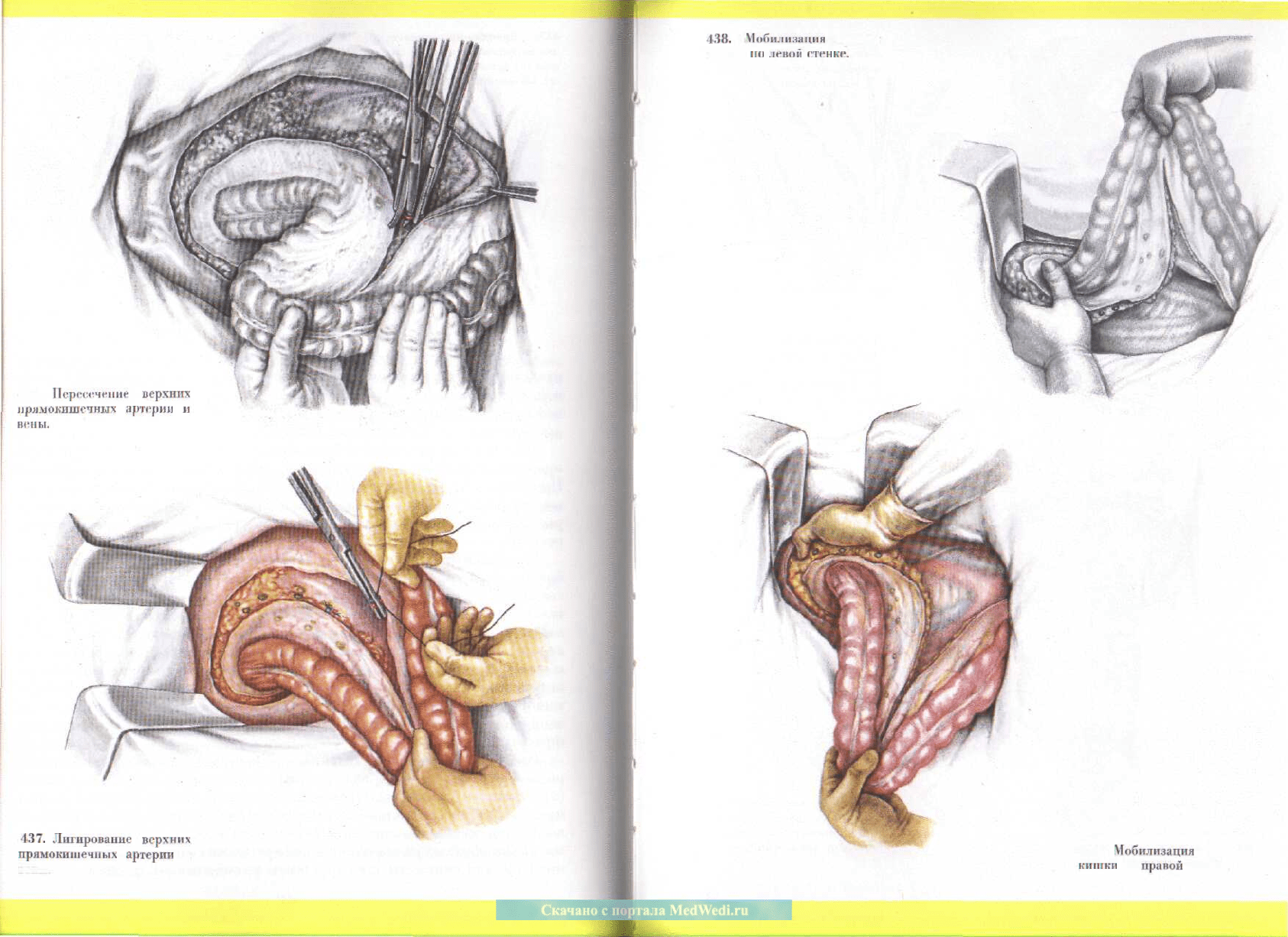

436.

Пересечение

верхних

прямокишечных

артерии

и

вены.

•137.

Датирование

верхних

прямокишечных

артерип

и

вены.

J38.

Мобилизация

прямой

КИШКИ

IHI

.И'Ш'Й

ITCH

КС.

439.

Мобилизация

прямой

кишки

по

правое

стенке.

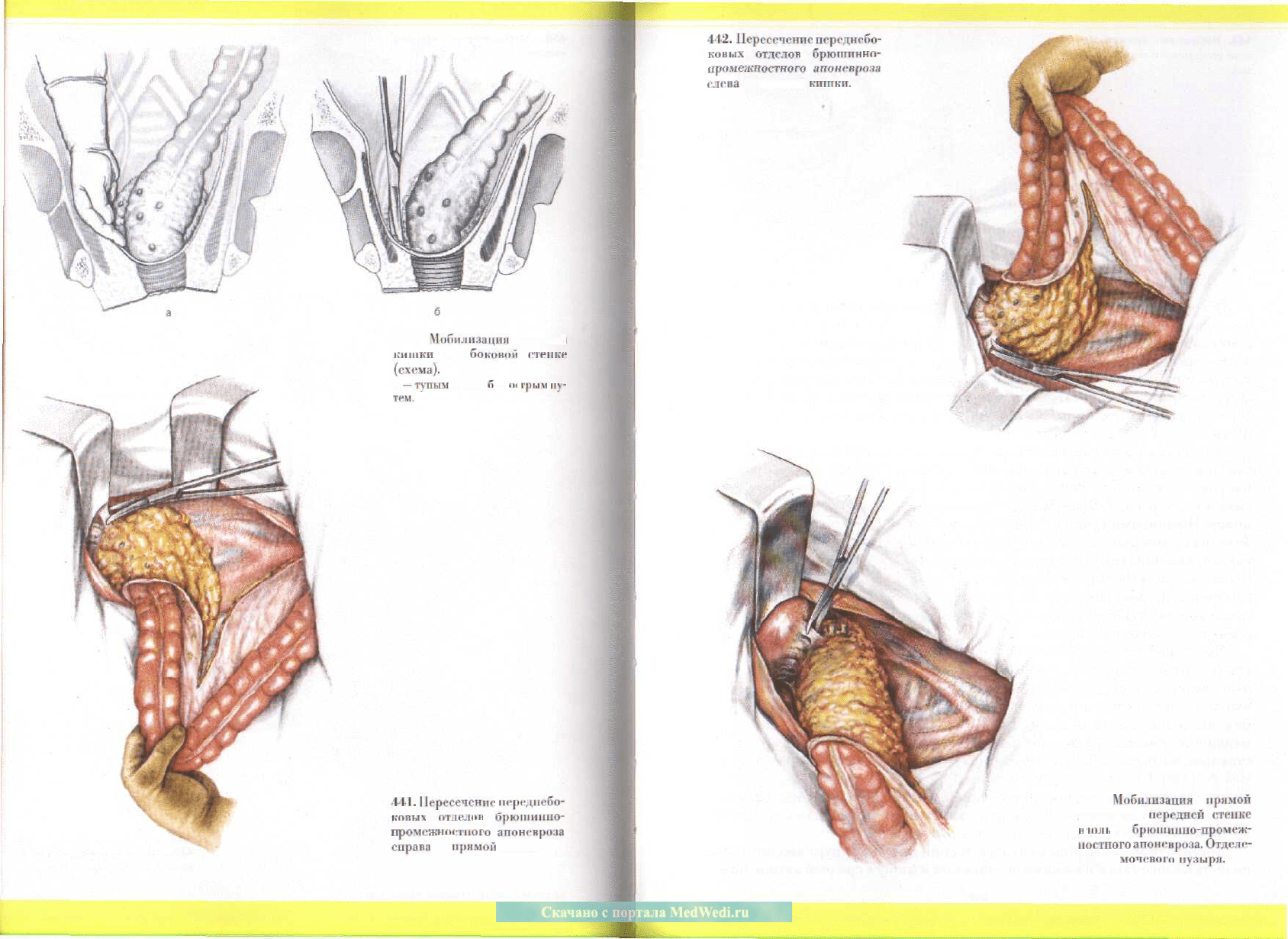

26 АТЛАС ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

412.

Пересечение

пгргдавбо-

ковых

отделов

брюшин

но-

иромежноотного

апоневроза

елева

от прямой

кишки.

440.

Мобилизация

прямой

КИШКИ

ПО

боковой

стенке

(схема),

а

—тупым

путем;

fi

—

01

фмм

пу-

тем.

111.

Пересечение

цередаебо-

ковы\

iri.jr.i*

»ii

орннпимно-

п

ром

еж

н<н

:тного

апоневроза

справа

от

примой

кишки.

443.

Мобилизация

примой

кишки по

передней

стеике

ii

MI.II,

бркнпиано-промеж-

поетного

апоненро.ш.

Отделе-

ние от

мочевого

пузыря.