Богомолов В.А., Богомолова А.В. Антикризисное регулирование экономики: теория и практика

Подождите немного. Документ загружается.

весьма «скользкий» участок обойден: введено понятие «муниципальное образование», объединяющее все типы городских и сельских поселений. И. Саначев, выражая точку

зрения практиков, занимающихся проблемами местного самоуправления, считает, что «формы организации, экономическая основа, администрирование в сельских и городских

поседениях настолько различны, что не видеть их преступно»

1

. Нежелание перегружать закон деталями привело к очередной парадоксальной ситуации, когда в сельской

местности муниципальные образования - села существуют внутри муниципальных образований — районов.

С этой точки зрения территориальные формы местной организации можно классифицировать следующим образом:

1. Городские формы.

А. Город с районной системой организации.

Б. Единая система, исключающая внутригородское деление на дополнительные формы самоуправления или административного управления.

2. Формы организации власти в сельской местности.

А. Сельские поселения, подразумевающие плотную группу населения, сконцентрированную на небольшой территории, управляемой гораздо более значительной

сельской территорией, хозяйственно связанной с ней.

Б. Организованные сельские территории.

Эта форма подразумевает сильную «распыленность» населения на значительных территориях, как правило, объединенных искусственно . Невозможность унификации

системы местного самоуправления очевидна. Следствием этого является то, что на территории России существует в настоящее время пять моделей организации

местного самоуправления, отражающих неоднородность административно-территориального устройства страны

3

. Вкратце их можно описать следующим образом.

Саначев И. Корни и крона//Муниципальная власть.— 1998.—-№3. ~Там же.

Бакулев В.В. Модели организации местного самоуправления. Актуальные проблемы нормы местного самоуправления в современной России. — М., 1998. — С.55.

• Местное самоуправление осуществляется на территории всего района как единого целого. В сельских округах и поселениях формируются территориальные органы

районной администрации, действующие в соответствии с уставом данного района и решениями органов местного самоуправления. При этом смежные округа не

имеют самостоятельных бюджетов. Эта модель предусматривает формирование на уровне района представительных и исполнительных органов местного

самоуправления, которые обладают в полном объеме полномочиями для решения всех вопросов местного значения. Очевидно, что применение этой модели

ограничено территориальными рамками, т. е. может работать только в тех районах, где нет крупных населенных пунктов. В противном случае вместо оптимизации

управления можно получить полную неуправляемость территории.

• На уровне района действует территориальный орган администрации субъекта Федерации, обладающий отдельными исполнительными государственными

полномочиями и осуществляющий свою деятельность в соответствии с решениями органов власти субъекта Федерации и в согласии с представительным

органом власти района. В самих поселениях формируются органы местного самоуправления, обладающие в полном объеме полномочиями в решении вопросов

местного значения, имея для этого собственные материальные и финансовые ресурсы. Данная модель реализуется в отдельных городских и части сельских

поселений.

• На уровне района формируются номинальные представительные и исполнительные органы для управления и распоряжения общей муниципальной

собственностью, социальной инфраструктурой. Государственные полномочия осуществляются территориальными органами исполнительной власти субъекта РФ.

Эта модель предусматривает организацию системы местного самоуправления, соответствующую административно-территориальному устройству субъекта РФ.

Не исключается возможность избрания главы муниципального образования, а на уровне района формируется коллегиальный орган, состоящий из глав

муниципальных образований, находящихся на территории района. Этот коллегиальный орган ответственен за принятие консолидированного бюджета района.

Модель осуществляется

в отдельных сельских округах и поселениях.

• Данная модель строится в соответствии с административно- территориальным устройством субъектов РФ и разделением полномочий между органами местного

самоуправления района и органами местного самоуправления сельских округов и поселений. Исполнение отдельных государственных полномочий возлагается

законом субъекта РФ на районные органы местного самоуправления. Данная модель предусматривает формирование органов местного самоуправления на уровне

районов, городов, поселков и сельских округов и paспределение между ними полномочий и материальных ресурсов в соответствии с возможностями. Основной

недостаток этой модели — ее размытость. Как известно, чем больше ответственных за какие-либо функции, тем меньше вероятность, что они будут исполнены

надлежащим образом. Соподчиненность органов местного самоуправления недопустима, так как непременно порождает бесконечный дележ финансов и полномочий.

• Модель, зачастую называемая «земской», предусматривает исполнение параллельных функций на уровне района органами местного самоуправления и органами

государственной власти. Территориальные органы администрации субъекта Федерации осуществляют выполнение государственных полномочий согласно с

принятыми ими решениями.

• Таким образом, сегодня на территории России существуют столь разнообразные модели организации местного самоуправления, что они с трудом поддаются какой-

либо классификации. Понятно, что ввести единую систему организации невозможно, однако очевидно, что в основе любой модели должен лежать принцип четкого

разграничения полномочий.

Относя Россию к федеральному типу государственного устройства, традиционно выделяют три уровня: федеральный, региональный и муниципальный, или местный.

В соответствии с п. 1 ст. 1 ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» муниципальное образование— это «городское, сельское поселение,

несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселений, иная населенная территория, предусмотренная настоящим ФЗ, в пределах которой осуществляется

местное самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления».

С экономической точки зрения муниципальное образование характеризуются наличием бюджета, а не сметы и собственных доходов.

Отсутствие одного из этих двух признаков означает, что данное территориальное образование не может считаться муниципальным.

Существует более общее определение: муниципалитет — это община на началах местного самоуправления, являющаяся юридическим лицом. На практике можно выделить

два типа органов местной власти, один из которых осуществляет свою деятельность в пределах муниципального образования, а другой — на территории. Если первый тип

выбирается населением, то для второго характерно назначение вышестоящим начальником.

В теории предполагалось, что страна будет полностью разделена на муниципальные образования, но в основу этого деления не было положено никаких принципов. Всё было

отдано на откуп населению.

В результате в России сложились несколько типов регионов, первого из них характерно наличие муниципальных образований, но они носят формальный характер, т. е. в них нет

депутатов, нет бюджета, зато есть смета. В регионах второго типа существуют муниципалитеты (не формальные), которые соседствуют с территориями. Регионы третьего типа

полностью поделены на муниципальные образования. Проблема здесь заключается в том, что количество этих муниципальных образований во много раз превышает

оптимальное деление, исходя из теории управления.

Провозглашенное в 12 ст. Конституции РФ положение, исключающее органы местной власти из системы органов государственного управления, на практике полностью

зависит от понимания этого положения руководством субъекта Федерации. Несмотря на принятую концепцию местного самоуправления в России, у органов местного

самоуправления возникает множество проблем.

Как показывает практика зарубежных стран, отделение местного самоуправления от государства не обязательно. Ведь около 90% дел местного самоуправления в

Германии являются в то же время и делами государственного значения. Во Франции и в Великобритании местное самоуправление также не отделено от государства.

Анализ российской модели местного самоуправления показывает, что независимость местного самоуправления от вышестоящих органов власти во многих случаях является

формальностью. Это связано не только с экономической стороной дела, т. е. с неравномерностью распределения доходных и расходных полномочий и с финансовой

зависимостью, но и с неисполнением законодательства и противоречиями последнего. В этой связи возникает множество вопросов:

• целесообразно ли отделять местное самоуправление от государства;

• какова оптимальная территория местного самоуправления;

• каковы оптимальная величина населения территории муниципального образования и связанное с этим показателем число избирателей.

Можно до бесконечности приводить аргументы за и против отделения местного самоуправления от системы государственной власти, но эти аргументы должны исходить из

реалий настоящего времени положения дел.

Еще в XIX в. сложилось понимание того, что демократическое, правовое, гражданское государство может решать свои основные за дачи только при наличии развитой

системы самоуправления, как частного, так и общественного. Жители населенных пунктов должны иметь возможность самостоятельно решать вопросы организации своей

жизни как с помощью форм прямой демократии, так и используя органы местного самоуправления; причем объем полномочий этих органов должен определяться

возможностями их реализации. При таком подходе можно говорить об оптимальном сочетании интересов государства в целом и его граждан. Однако возникает вопрос о

масштабах местного самоуправления, которые могут оказаться либо слишком крупными, либо слишком мелкими, и в этом случае трудно оценить оптимальность сочетания

интересов.

Местное самоуправление как власть должно быть максимально приближено к населению. При этом оно может быть разноуровневым, но тогда возникает вопрос о

работоспособности такого механизма.

Нам представляется, что местное самоуправление должно быть предельно прозрачным, «узнаваемым» населением, доверившим управление собой. Местное

самоуправление может осуществляться на уровне деревень, поселков, поселений, районов и т.п., т. е. на таких территориях, которые по своей площади и организации не

превышают пределы управляемости.

Важнейшей формой взаимодействия государства и органов местного самоуправления является взаимодействие в рамках бюджетной системы, соответствие доходных и

расходных полномочий органов местного самоуправления. Это взаимодействие является индикатором, с помощью которого можно судить о механизме функционирования

самоуправления, легко обнаруживать реальное положение дел, его отличия от декларируемого.

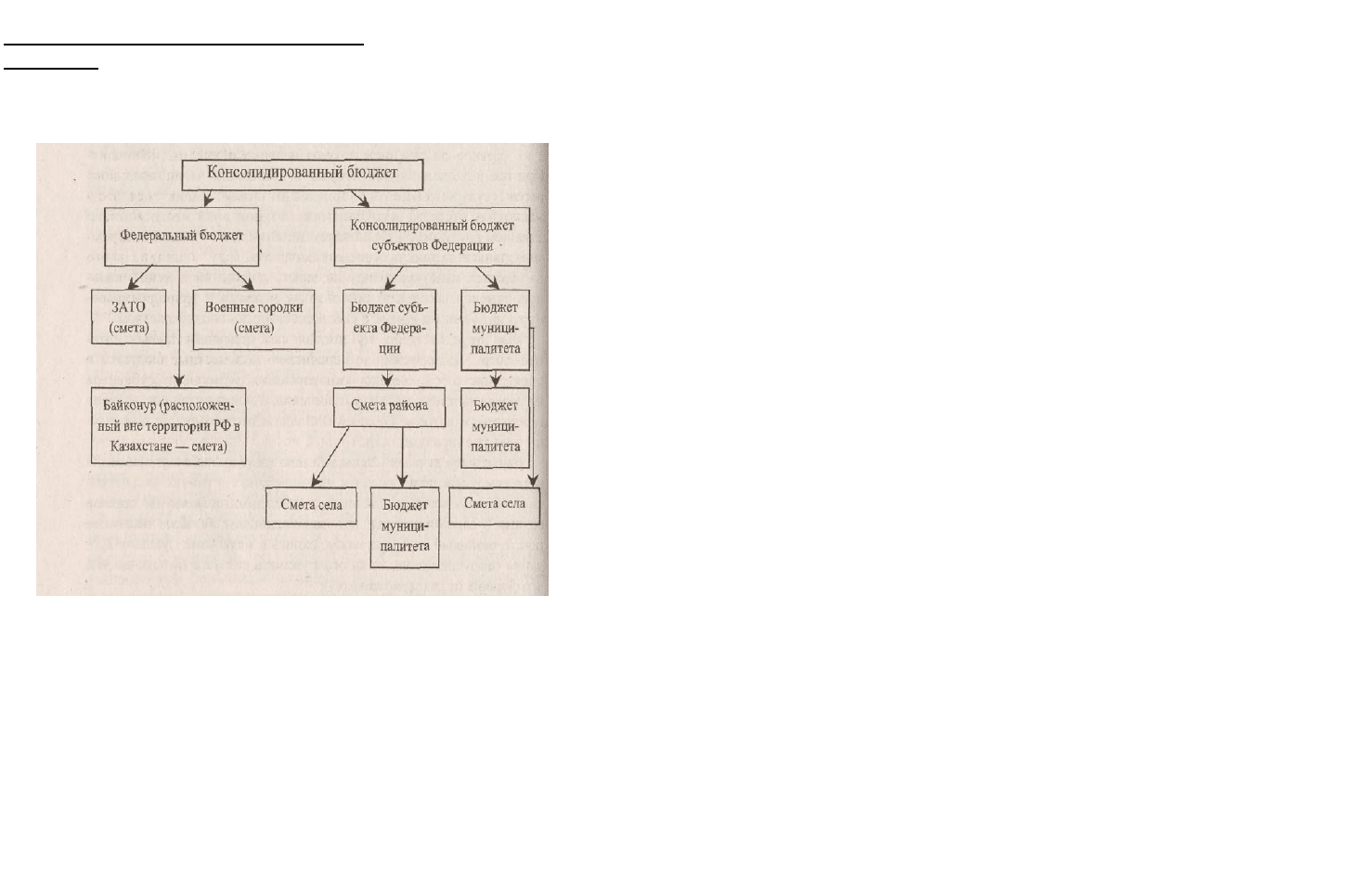

Бюджетная система РФ на 1 января 1999 г. включала в себя около 29 тыс. местных бюджетов (районных, городских, поселковых и сельских)

1

. Схематически она показана на

рис. 8.1.

Местные бюджеты, будучи самыми многочисленными, по существу, являются фундаментом бюджетной системы всей страны. На местные бюджеты ложится основная

нагрузка по финансированию самых первоочередных нужд населения, потому что именно в компетенции местных властей находится решение таких вопросов, как социальная

защита, жилье, здравоохранение, образование, транспорт, коммунальное хозяйство и экологический контроль. Около 60% всех бюджетных расходов на социальную сферу

и более 40% расходов на народное хозяйство сосредоточено в местных бюджетах

2

. Несмотря на очевидную значимость местных бюджетов, суще-

1

Бюджетная система России / Под ред. Г.Б. Поляка, М.: Нити, 1999. — С.21.

Пансков В.Г. О некоторых проблемах финансовой самостоятельности местных бюджетов // Финансы. — 1999. — № 3.

ствует серьезная проблема, связанная как с нехваткой доходов на местах, так и с неурегулированностью законодательства в этой области. Местные бюджеты стали

своеобразным «довеском» к бюджетам субъектов Федерации. Из-за вынужденных обстоятельств на местах процветает «налоговый волюнтаризм», выражающийся в том,

что местные власти для пополнения бюджета вводят «самодельные» поборы. Местные власти стали перманентными просителями у вышестоящих властей. Это породило

ситуацию всесилия бюрократического аппарата субъектов Федерации как распределителя финансовых средств

1

.

Сегодня доходы местных бюджетов формируются из следующих источников.

1.Подпорина И.В. ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в РФ»: оценка эксперта // Государственная власть и местное самоуправление в России. — М., 1998. -

C.I40.

РИСУНОК 8.1

Формирование консолидированного

бюджета

Местные налоги и сборы, устанавливаемые самостоятельно органами местного самоуправления, и платежи, по которым полностью

поступают в местные бюджеты.

1. Другие собственные доходы местных бюджетов. К ним относятся доходы от приватизации и реализации муниципального имущества; не менее 10%

доходов от приватизации государственного имущества, находящегося на территории местного образования, проводимой в соответствии с государственной

программой приватизации; доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, включая аренду нежилых помещений и муниципальных земель; платежи за

пользование недрами и природными ресурсами, установленные в соответствии с законодательством РФ; доходы от проведения муниципальных денежно-

вещевых лотерей; штрафы, подлежащие перечислению в местные бюджеты в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Федерации;

государственные пошлины, установленные в соответствии с законодательством РФ; не менее 50% налога на имущество предприятий; подоходный налог с

физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

2. Доли федеральных налогов, распределяемые между бюджетами разных уровней и закрепленные за муниципальным образованием на постоянной основе. В эту

группу доходов входят:

• часть подоходного налога с физических лиц (не менее 50% сборов в среднем по субъекту);

• часть налога на прибыль организаций ( не менее 5% в среднем по субъекту РФ);

• часть налога на добавленную стоимость по товарам отечественного производства (за исключением драгоценных металлов и камней, отпускаемых из

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ) — не менее 10 % в среднем по субъекту РФ;

• часть акцизов на спирт, водку и другие ликеро -водочные изделия — не менее 5% в среднем по субъекту РФ;

• часть акцизов на остальные виды подакцизных товаров (за исключением акцизов на минеральные виды сырья, бензин, автомобили, импортные подакцизные товары) — не

менее 10% в среднем по субъекту.

3. Финансовая помощь из вышестоящих бюджетов в форме дотаций, субвенций, средств из фонда финансовой поддержки местных образований.

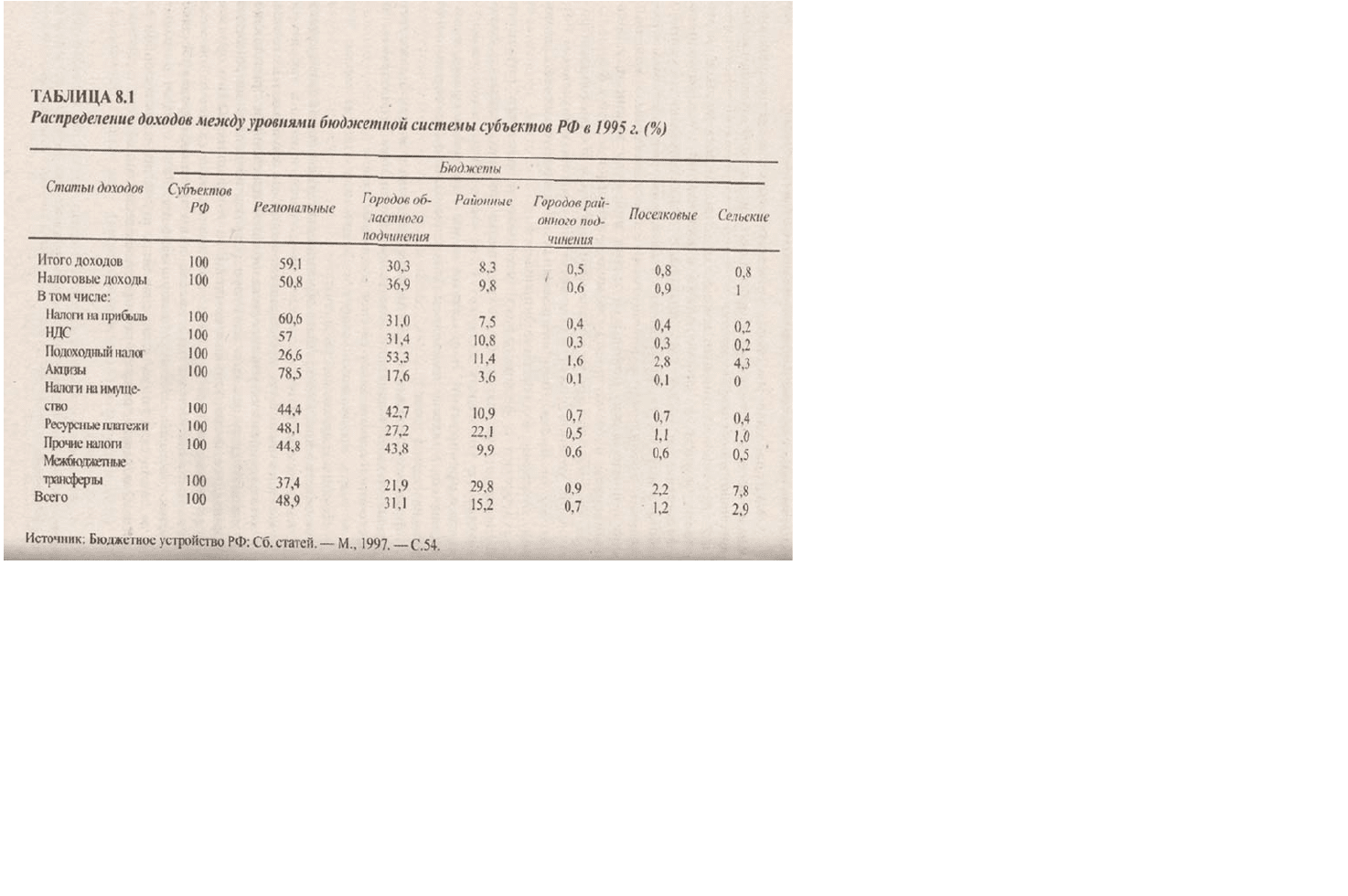

Обеспеченность местных образований собственными доходами, как известно, очень низка. Местные налоги и сборы (земельный налог, налог на имущество физических лиц и

предприятий и некоторые другие) составляют приблизительно от 5 до 15% всех доходов. За местным уровнем закреплено лишь 5% всех налогов, что, безусловно,

свидетельствует о низкой финансовой самостоятельности местных образований, об их практически полной зависимости от вышестоящих властей, преимущественно

региональных, которые, в конечном счете, и определяют нормативы отчислений, получая при этом большую влиятельную силу. Эту ситуацию иллюстрирует табл. 8.1.

Такой высокий уровень зависимости местных бюджетов от вышестоящих уровней бюджетной системы служит дополнительным подтверждением несоответствия реальных и

декларируемых механизмов осуществления местного самоуправления.

Существующая система местного самоуправления не соответствует провозглашенной цели — созданию и развитию гражданского общества. До сих пор не существует система

сдержек и противовесов главе администрации. Несмотря на то, что формально наиболее распространена модель, в которой, как глава администрации того или иного местного

сообщества, так и местная дума (совет депутатов) избираются населением, однако зачастую глава исполнительной ветви власти становится и председателем Совета депутатов

(Думы), получая всю полноту власти в свои руки, что, в свою очередь, порождает широкие возможности коррупции и злоупотребления властью.

Нам представляется, что в сложившейся ситуации мэр, глава муниципалитета и т.д. должны быть объединены единой вертикалью власти.

С другой стороны, интересна практика организации территориально-общественного самоуправления (ТОС) в крупных населенных пунктах. Например, город с миллионным

населением представляет собой единое образование, которое трудно разделить на самостоятельные части для упрощения процесса управления. Таким образом,

территориально-общественное управление представляет собой механизм приближения власти к населению в крупных городах. Являясь частью системы местного

самоуправления, ТОС создается самими гражданами для решения собственных задач, представляя собой реальный механизм реализации власти населением

Троенко В.И. Финансово-экономические основы местного самоуправления. Местное самоуправление: проблемы, противоречия, перспективы. — М., 1998.

Вопросы для самопроверки

К главе 1

1. Соотношение понятий «экономика» и «экономическая политика».

2. Количественные и качественные стороны понятия «экономика».

3. Циклическое развитие рыночной экономики и сознательное воздействие государства на стихийные процессы.

4. Объективные основы для проведения той или иной экономической политики.

5. Соотношение понятий «экономический порядок» и «экономический строй».

6. Планирование как инструмент государственного регулирования.

7. Экономическая политика как результат множества факторов.

8. Смысловая нагрузка и соотношение понятий «нормативная» и «позитивная» экономика.

9. Смысловая нагрузка и соотношение терминов «управлять», «хозяйствовать», «регулировать» в экономике.

10. Виды экономической политики.

11.Инструменты экономической политики.

12.Модели, на которых основывается экономическая политика.

К главе 2

1. Что такое динамическое равновесие в экономике?

2. В чем заключается «норма равновесия»?

3. В чем заключается закон Ле-Шателье?

4. Дайте классификацию экономическим теориям по причинам возникновения кризисов.

5. Каково соотношение понятий «экономический рост» и «расширенное воспроизводство»?

6. Основные черты неокейнсианства и неолиберализма.

7. Экономические колебания как элемент экономического роста.

8. Причины структурно-системного кризиса.

К главе 3

1. В чем была сложность проведения денежной реформы 1895-1897 гг.?

2. Приведите и проанализируйте оценки денежной реформы 1895-1897 гг.специалистами тех лет.

3. Каким образом складывалась ценовая ситуация в России в период проведения денежной реформы 1 895- 1 897 гг.?

4. Как соотносились номинальная и реальная заработная плата в период проведения денежной реформы 1895-1897 гг.?

5. Каково было состояние золотого запаса в период денежной реформы 1895-1897 гг.?

6. Приведите основные характеристики столыпинской аграрной реформы.

7. Какова была экономическая ситуация накануне введения НЭПа?

8. В чем состояло изменение основ государственного управления промышленностью в период НЭПа?

9. Каковы особенности антикризисной политики, проводимой администрацией Рузвельта?

10. Каковы особенности антикризисной политики в Германии в 1933-1939 г.?

К главе 4

1. Охарактеризуйте особенности антикризисных мер, предпринятых в ФРГ после окончания Второй мировой войны.

2. Опишите этапы антикризисной политики в ФРГ.

3. Расскажите об основных положениях неолиберальной немецкой школы экономистов.

4. В чем заключается государственный контроль за внешнеэкономической деятельностью?

5. Особенности антикризисных мер в рамках политики, названной «линией Доджа».

6. Опишите этапы антикризисной политики в Японии.

7. История возникновения и особенности японской экономической школы.

8. Охарактеризуйте антикризисную политику, проводившуюся в КНР.

9. Опишите этапы антикризисной политики в КНР.

10. Дайте сравнительную характеристику «золотому юаню» и «советскому червонцу».

К главе 5

1. Почему экономисты советского периода отрицали наличие кризисов в плановой экономике?

2. Охарактеризуйте уровень жизни населения в СССР.

3. Опишите этапы проведения реформы в СССР.

4. Охарактеризуйте предлагавшиеся концепции экономических реформ.

5. Каковы особенности этапов приватизации в России?

6. «Восточноевропейский» подход к приватизации.

7. Модели приватизации.

8. Инфляция и ее причины.

9. Антиинфляционная политика.

10. Назовите показатели, характеризующие уровень жизни.

11.В чем заключается нормативный и статистический методы построения бюджетов?

12. Оцените уровень жизни в современной России.

13. Охарактеризуйте дефляционную политику.

К главе 6

1. Соотношение национальных интересов и целеполагание.

2. Охарактеризуйте возможные экономические цели.

3. Соотношение целеполагания и государственного регулирования.

4. Дайте определение понятию «бюджетный федерализм».

5. Расскажите об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в России.

6. В чем смысл термина «межбюджетные отношения»?

7. В чем заключается бюджетная асимметрия?

8. Охарактеризуйте особенности кредитно-денежной политики в России.

9. Опишите структуру промышленности Российской Федерации.

10. Охарактеризуйте специфические черты российского монополизма.

К главе 7

1. Значение государственного сектора в экономике страны.

2. Воздействие государственного регулирования на структурные преобразования экономики.

3. Основные составляющие объекты государственного сектора.

Правовые основы регулирования государственной собственности.

Цели и задачи управления унитарными предприятиями.

4. Кто управляет акциями, находящимися в федеральной собственности?

5. Правовые основы национализации.

6. Цели национализации.

7. Социальная и экономическая эффективность государственного сектора.

8. Расскажите о зарубежном опыте национализации

9. Правовые основы процесса банкротства.

10. Различие между прогнозом, программой, планом.

11. Основание для индикативного планирования.

12. Виды и структуры прогнозов.

13. Процесс прогнозирования.

14. Методы прогнозирования.

15. Метод «Дельфи».

16. Межотраслевой баланс.

17. Зарубежный опыт индикативного планирования.

К главе 8

1. Специфика моделей местного самоуправления

2. Этапы становления местного самоуправления в дореволюционной России.

3. Местное самоуправление в России после 1917г.

4. Теории местного самоуправления.

5. Эволюция и особенности российского местного самоуправления в 1990-е гг.

6. Место и значение самоуправления в экономике России.

7. Схема консолидированного бюджета

8. Распределение доходов между уровнями бюджетной системы субъектов РФ.

9. Противоречия и недостатки местного самоуправления в современной России

Список литературы

1. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2000 г. № 104 «Об усиле

нии контроля за деятельностью федеральных государственных унитарных пред

приятий и управлением находящимися в федеральной собственности...».

2. Постановление Правительства РФ от 6 декабря 1999г. № 1348 «О феде

ральных государственных унитарных предприятиях, основанных на праве хозяй

ственного ведения».

3. Постановление Правительства РФ от 9 декабря 1999 г. № 1366 «О переда

че федеральных государственных унитарных предприятий в собственность субъ

ектов Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 8 января 1998 г, № 6-ФЗ «О несостоятельности и

банкротстве».

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 123-ФЗ «О приватизации госу

дарственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества

в Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. №126-ФЗ «О финансовых осно

вах местного самоуправления в РФ».

7. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. №154-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ».

8. Албегови ИМ., Емцов Р.Г., Холопов А.В. Государственная экономическая

политика: опыт перехода к рынку. — М.: Дело и Сервис, 1998.

9. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. —М.: Юридическая

литература, 1997,

10. Аткинсон Э.Б-, Стиглщ Дж.Э. Лекции по экономической теории госу

дарственного сектора. — М.: Аспект-Пресс, 1995.

\\. Бабич A.M., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы.—М.: Юнити, 1999.

12. Бизаге А. Государственный сектор и приватизация. •— М.: Композит,

1996.

13. Бобранов Ю.И. США: федеральная резервная система и экономическое

регулирование. —М., 1971.

14. Борисов СМ Рубль: золотой, червонный, советский, российский. — М.:

Инфра-М. 1997.

15. Гельбрас В.Г. Экономическая реформа в КНР. — М.: Международные от

ношения, 1990.

16. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического разви

тия.—М., 1993.

17. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И. Лаврушкина. — М.: Финансы и ста

тистика, 1998.