Богомолов В.А., Богомолова А.В. Антикризисное регулирование экономики: теория и практика

Подождите немного. Документ загружается.

Валютная система - один из механизмов, связывающих отдельные национальные экономики в единое мировое хозяйство. Исторически проблема международной

валютной взаимосвязи решается двумя путями: либо с помощью золота (золотой стандарт), либо на базе какой-нибудь национальной валюты (доллар, фунт

стерлингов).

В экономической литературе излагались разные взгляды и подходы к вопросу о защите денежной системы страны. Например, Дж. Кейнс признавал невыгодным

«рыночный автоматизм», в том числе и в вопросе валютного регулирования. В кейнсианском подходе делается упор на использование механизма государственного

воздействия одновременно на доходы и цены, а также совершенствование кредитного механизма.

На основе кейнсианских и неокейнсианских рецептов современные экономисты предлагают своим правительствам многообразный арсенал инструментов валютного

регулирования. Обычно рекомендуется форсировать экспорт и сдерживать импорт, либо с помощью политики дефляции, т.е. сокращения внутреннего спроса, либо путем

девальвации.

Дефляционная политика, т.е. ограничение внутреннего спроса, связана с наступлением на жизненный уровень трудящихся и грозит обострением социальных

конфликтов. Обычно эта политика может более или менее эффективно проводиться в условиях высокой занятости, значительных неиспользованных

производственных мощностей и т.п. В обстановке низкой конъюнктуры при наличии большой армии безработных политика дефляции может привести к

дальнейшему падению производства и занятости, В этой ситуации обычно прибегают к девальвации национальной валюты. Девальвация дает временное

преимущество стране-экспортеру, которая начинает расширять экспорт и сокращать импорт.

Но как бы ни снижать импорт, при нынешней интернационализации мирового хозяйства от него нельзя отказаться вовсе. Использование импортной продукции, цены на

которую повышаются при девальвации, для производства отечественных товаров неизбежно ведет к росту издержек их производства, что, в свою очередь, ведет к росту

внутренних цен. Даже если государство прибегает к жесткому валютному контролю, всегда остаются лазейки, что создает почву для «черных рынков» валютной

спекуляции. Введение импортных ограничений чревато опасностью принятия еще более жестких мер со стороны торговых партнеров.

Сторонниками другого направления — неоклассического, или неолиберального — являются американские (М. Фридман, Дж. Стиглер, Ф. Найт) и немецкие (В. Ойкен, Ф.

Лютц, А. Ган, Э. Зомен) экономисты. Они, как правило, отталкиваются от кредитно-денежных факторов и недооценивают влияние процессов, происходящих в сфере про-

изводства.

Вопрос о механизме регулирования валютных курсов является одним из основных в теории и практике международных валютных отношений. На поверхности явлений

валютный курс представляется простым коэффициентом пересчета местной валюты в иностранную. Фактически же валютный курс, с одной стороны, стал фактором

политической борьбы между государствами, а с другой, он непосредственно затрагивает положение населения.

На рынке обмена спрос и предложение на валюту связаны существующими отношениями между внутренними и внешними ценами, т.е. отношениями цен, по которым

производится обмен, тем самым цена обмена определяется как отношение средних внутренних и средних внешних цен.

Если внутренние цены в определенный период времени в среднем, согласно индексу потребительских цен, растут с большей скоростью, чем внешние цены, согласно

индексу международных цен основных внешних поставщиков данной страны, необходимость в импортных продуктах возрастает: покупать за границей оказывается

дешевле, чем внутри страны; при этом происходит сокращение экспорта. Такое давление импорта ведет к большей необходимости в валюте для операций на внешнем

рынке, что приводит к разбалансированности валютных операций.

Чтобы получить равновесие в отношении между внутренними и внешними ценами, необходимо повысить стоимость иностранной валюты, иными словами,

обесценить или девальвировать национальную денежную единицу по отношению к иностранной.

Давлением на валютный курс индекс потребительских цен отражает эволюцию внутренних цен.

На валютный курс влияет эволюция внешних цен посредством индекса международных цен основных поставщиков.

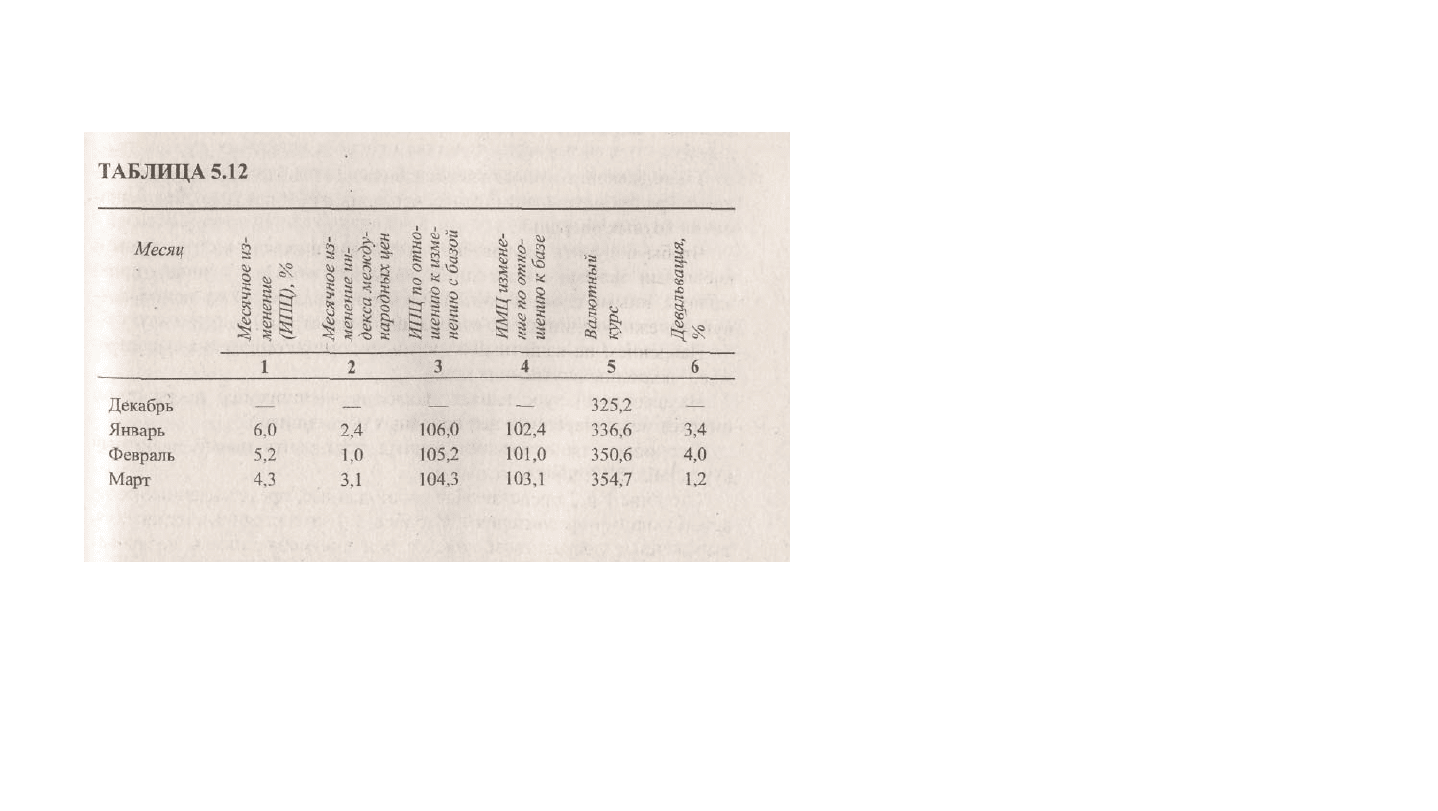

Попробуем на основании данных установить новый валютный курс (табл. 5.12; цифры условные).

Столбцы 1 и 2 представляют собой данные, представленные соответствующими организациям. Столбец 3 — это месячные изменения, выраженные посредством

индекса цен с изменяющимся месячным

базисом (т.е. к каждому месячному изменению прибавляется 100). Столбец 4 рассчитывается аналогичным образом. Чтобы получить столбец 5, представляющий собой новый

обменный курс, применяют формулу:

Курс валюты

январь

= (325,2 х 106,0)/102,4 = 336,6.

Этот результат показывает, что доллар вырос в январе на 11,40 рублей (с 325,2 до 336,6); а денежная единица потерпела девальвацию на 11,40руб.

Процент девальвации можно выразить следующим образом:

1 - (325,2/336,6) х 100% = 3,4%.

Соответственно обменный курс февраля:

Обменный курс февраля = 336,6 * 105,2/101,0 = 350,6 % девальвации февраля = 1 - 336,6/350,6 = 4,0% обменный курс марта = 350,6* 104,3/103,1

=354,7 % девальвации марта = 1 - 350,6/354,7 = 1,2%

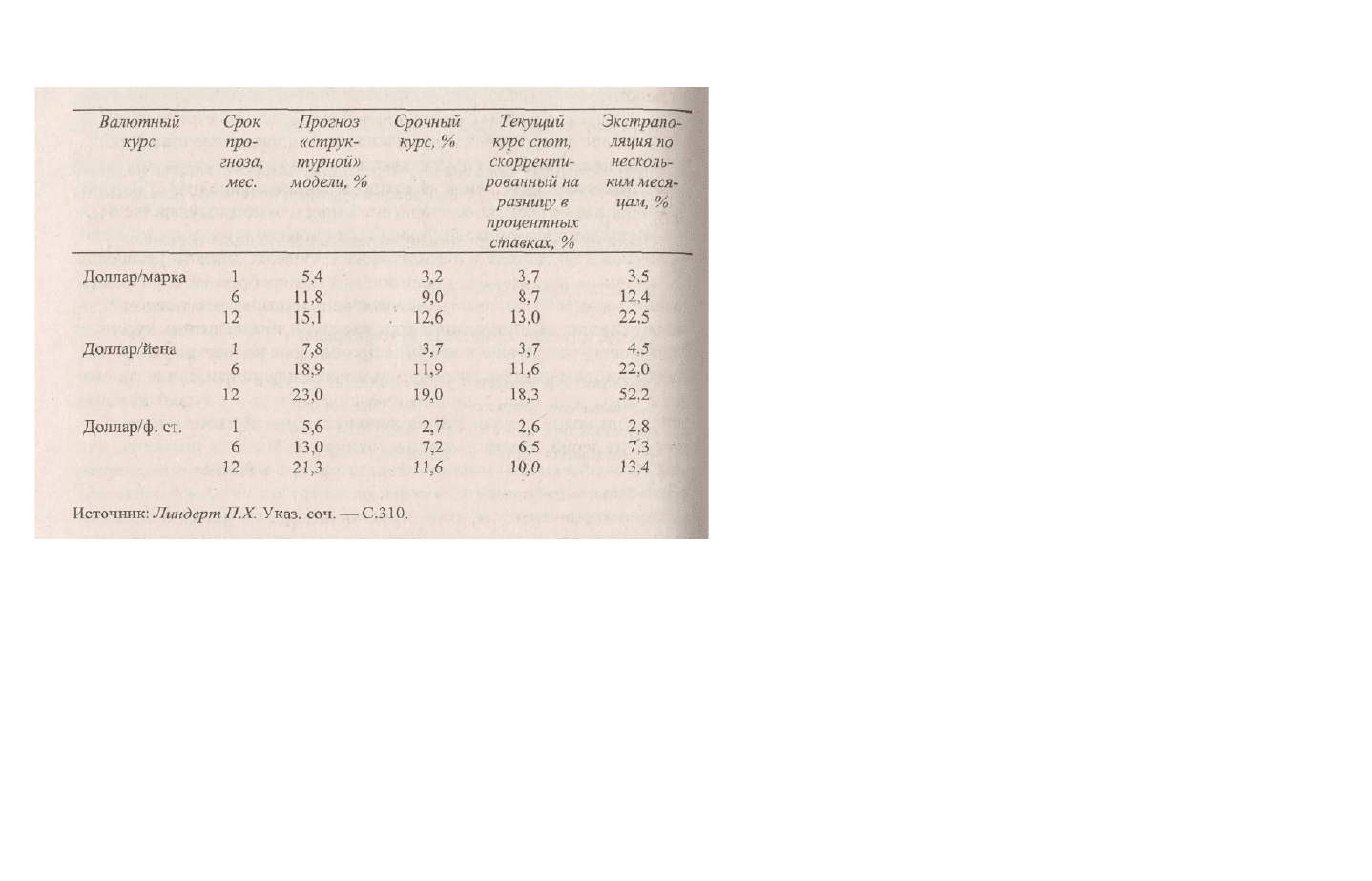

ТАБЛИЦА 5.13

Средние ошибки альтернативных прогнозов валютных курсов (среднеквадратическое отклонение в процентах за декабрь

1976 г. — июнь 1981 г.)

Более строгая проверка качества прогноза валютных курсов требует трудоемкой статистической работы. Такая проверка была осуществлена экономистами Л. Мизом и

Р. Рогоффом

1

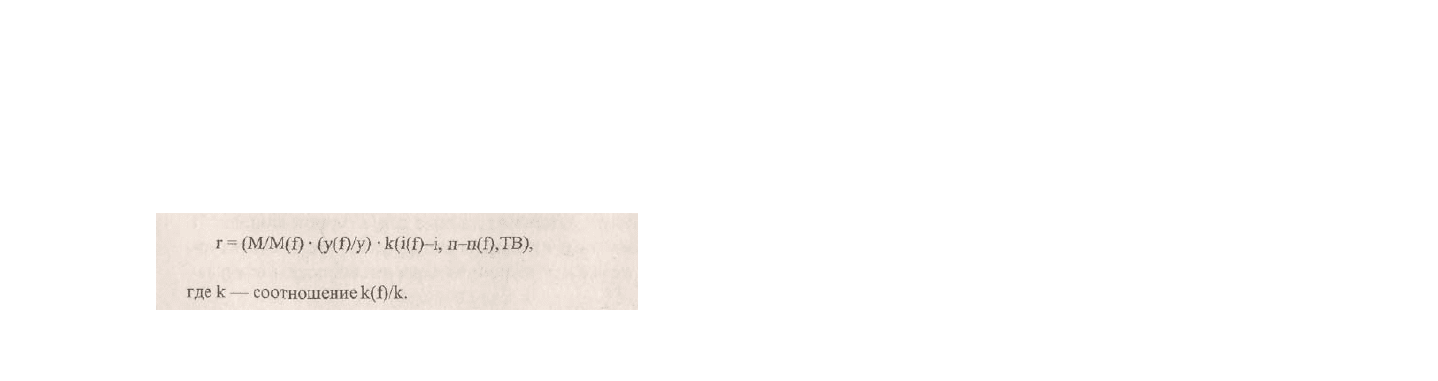

в три этапа. Прежде всего они построили модель, в которую были включены все факторы, определяющие, по мнению большинства экономистов, движение

валютных курсов. В этой «структурной» модели k зависит от местных и иностранных процентных ставок (i,i(f)), а также местных и иностранных ожидаемых темпов

инфляции (п, n(f)) и торгового баланса страны (ТБ). Уравнение для определения курса иностранной валюты принимает вид:

Таким образом, согласно этому уравнению, цена иностранной валюты повысится, если:

• упадет предложение денег в иностранном государстве M(f);

• повысится реальный национальный доход в иностранном государстве у(1);

• упадет реальный национальный доход в данной стране у;

• в иностранном государстве повысятся процентные ставки i(f);

• в данной стране упадут ставки i;

• повысится ожидаемая инфляция в данной стране (п);

• понизится ожидаемая инфляция в иностранном государстве i(f);

• ухудшится торговый баланс (ТБ) страны.

Второй этап состоял в статистической проверке данного уравнения по месячным данным между мартом 1973 г. и ноябрем 1976 г. Проверка подтвердила, что показатели,

отмеченные выше, в основном правильно отразили направления и порядок изменения валютных курсов.

Наконец, на третьем этапе была произведена проверка прогнозных способностей модели на периоде, выходящем за рамки базового. Модель, прекрасно описывающая

поведение валютных курсов с марта 1973 г. по ноябрь 1976 г., была использована для расчета валютных курсов на период с декабря 1976 г. по июнь 1981 г.

В табл. 5.13 обобщены результаты различных прогнозных моделей в форме ошибок каждого прогноза.

Необходимо отметить, что структурная модель, описанная выше, дает представление о силах, влияющих на валютные курсы, но отличается весьма скромными

прогнозными результатами.

Срочные курсы дают лучший прогноз, чем построенная экономистами модель. Так, например, в ноябре 1976 г. лучшим прогнозом будущего курса марки в ноябре 1977 г.

являлся именно срочный 12-месячный курс марки в ноябре 1976 г.

Почему же рынок работает лучше, чем модель, в которой содержится столько информации о соотношении всевозможных показателей? Срочный курс — это прогноз,

данный рынком. Он наиболее точно отражает положение на валютных рынках, включая информацию, интуицию, эмоции, овладевающие профессиональными дилерами.

Действия дилеров уже учитывают данные структурной модели. И в порядке вещей, что их ожидания превосходят показатели структурной модели, которая не может

включить всю имевшуюся информацию.

Глава 6

Основные направления антикризисного регулирования экономики

6.1. Национальные интересы и целеполагание

Как следует из вышеизложенного, выход из системного кризиса намечается в интеллектуальной среде, а затем уже охватывает умы большинства населения, иначе говоря, в

гражданском обществе, что является предпосылкой дальнейшего развития и процветания.

Для этого должна быть сформулирована государственным аппаратом некая модель развития. Модель — это всего лишь «скелет», которому предстоит наращивать

«мышцы» и т.д. Правительственным органам необходимо придать этой модели конкретные очертания в виде технико-экономических расчетов, задач, целей,

подкрепленных различными законами, а также системой реализации принятых решений. Тем самым национальные интересы возникают в «гражданском обществе», а

реализуются или не реализуются государством. Название «переходная экономика» показывает всего лишь направление движения, а не суть его. Прежде всего Россия от

тотально-плановой экономики с коммунистической идеологией идет по пути создания рыночной экономики с невыраженными еще национальными интересами. В этом

движении государственное управление приобретает особое значение.

Разные авторы по-разному классифицируют модели рыночной экономики. Например, Э.П. Дунаев с соавторами выделяют три основных типа рыночной экономики: 1)

либеральная модель; 2) социально-ориентированная рыночная экономика; 3) социально-демократическая модель рыночной экономики. При этом они напрямую связывают

значение роли государства с соответствующей моделью. «Экономическая роль государства существенно различается в зависимости от модели рыночного хозяйства»,—

утверждают они

1

. С этим нельзя не согласиться, однако, институты государственного ре-

1Дунаев Э.П., Калганов А.И., Кондратьева Т.К. Экономическая роль государства различных этапах становления рыночной экономики. — М.: Макс Пресс, 2001. —-С. 7.

гулирования реализуются в той или иной экономической политике, в основе которой лежит соответствующая парадигма. Но, как было показано выше, логика

государственного регулирования и экономическая политика могут не совпадать.

Целеполагание в государственном регулировании является важным звеном для реализации поставленных задач. Оно может развиваться на идеологической,

идеалистической основе или другой парадигме. Например, Г. Гегель рассматривал проблему целеполагания как объективное отношение самой действительностью,

являющейся целью развития «мирового духа».

Понятие «интереса» включает систему потребностей (приоритеты и их соподчиненность), имеющихся у населения. Необходимым компонентом для достижения цели

являются ресурсы.

В экономическом смысле свобода предполагает две главные составляющие: защищенное законом право частной собственности и самостоятельность принятия

решений. В XVHI-XIX вв. экономическая роль государства сводилась в основном к охране этих первичных прав. XX век был ознаменован почти повсеместным укреплением

экономического присутствия государства.

Со второй половины XIX в. национальное производство достигло невиданных ранее масштабов. В конце века произошел взрыв, скачок в научно-техническом развитии,

появился ряд новых отраслей, углубилось общественное разделение труда. Все эти обстоятельства породили потребность в координации, в поддержании пропорций на

макроуровне, в антициклическом регулировании.

Началось наступление на рынок со стороны монопольных структур: картелей, синдикатов, олигополии. В этих условиях для обеспечения конкуренции стали жизненно

необходимы выработка антимонопольного законодательства и его применение органами государства. Для осуществления социальной политики требуется

государственное регулирование экономики. Таким образом, оно обусловлено появлением новых экономических потребностей, с которыми рынок по своей природе не

может справиться.

Объективная возможность государственного регулирования появляется с достижением определенного уровня экономического развития, концентрации производства и

капитала. Необходимость, превращающая эту возможность в действительность, заключается в нарастании проблем, трудностей, с которыми и призвано справиться

государственное регулирование экономики. В современных условиях государственное регулирование экономики является составной частью воспроизводства.

Субъектами экономической политики являются носители, выразители и исполнители хозяйственных интересов.

Носители хозяйственных интересов — это социальные группы, отличающиеся друг от друга по ряду признаков: имущественному, по доходам, по видам

деятельности при аналогичных доходах, по профессиям, отраслевым и региональным интересам. Это наемные рабочие и хозяева предприятий, фермеры и земельные

собственники, мелкие и крупные предприниматели, управляющие и акционеры, государственные служащие и т.д. У каждой из этих групп есть свои интересы, обусловленные

их социально-экономическим положением, а также принадлежностью к тому или иному региону, виду деятельности.

Выразителями социально-экономических, политических, религиозных, культурных, экологических, специфических региональных интересов являются политические

партии, которые часто действуют под знаменем общенациональных интересов.

Объекты государственного регулирования экономики — это сферы, отрасли, регионы, а также ситуации, явления и условия социально-экономической жизни страны, где

возникли или могут возникнуть трудности, проблемы, не разрешаемые автоматически, или разрешаемые в отдаленном будущем, в то время как снятие этих проблем

настоятельно необходимо для нормального функционирования экономики и поддержания экономической стабильности.

Антикризисное регулирование во многом зависит от модели экономики. На практике могут существовать разные типы социалистической и рыночной экономики. Можно

констатировать, что рыночная экономика развитых стран и рыночная экономика периферии современного мира отличаются не степенью развития, а моделью способа

производства и распределения материальных благ. Экономика развитых стран развивается как длительный, взаимоувязанный процесс, экономика периферии возникает и

развивается как модель в ходе, инъекций иностранного капитала, технологий и идеологии.

Известный латиноамериканский экономист Раул Пребши, профессор политической экономии Университета Буэнос-Айреса, разработавший стратегию, получившую

широкое распространение в Латинской Америке и в других странах «третьего мира», отмечал, что привносимые технологии соответствуют лишь вчерашнему для стран

своего происхождения, в то же время «съедают» большую долю накоплений. Данная модель неотвратимо включает «утечку мозгов». Экономический рост идет лишь в том

случае, если после всех вычетов из общественного продукта на потребление, прибыли, об

служивание внешнего долга и т.п. удается направить достаточно большую долю на капиталовложения. А это возможно лишь за счет сокращения потребления доли

населения и государства. Последнее для покрытия постоянного дефицита вынуждено злоупотреблять печатным станком — отсюда имманентность инфляции. Попытки

решить эту проблему за счет внешнего долга и гиперинфляции в конечном счете приводят лишь к обострению и затягиванию кризиса.

Анализ западных экономических теорий показывает, что они в основном покоятся на «бухгалтерско-экономической» основе и практически лишены качественного,

социального измерения. Современные российские экономические теории в большинстве своем являются либо переводом западных работ, либо некоей адаптацией их к

российской действительности. Марксистская трудовая теория, по существу, заменена «бухгалтерско-экономическими теориями», в которых нет ответа на многие вопросы,

которые ставит практика.

Хотя в теории экономика может быть либо централизованной, тотально-плановой, либо рыночной, на практике планирование и рыночные механизмы в большей или

меньшей мере применяются как в первой, так и во второй модели. Россия идет от централизованной, тотально-плановой экономики к рыночной. В этом вопросе у

большинства партий, объединений существует единое мнение. Однако возникает вопрос, к какой модели идет Россия? Модель включает механизм функционирования,

различные институты, технику и технологию реализации целевых установок, экономическую политику, проводимую государственной властью. По вышеназванным вопросам

существует широкий спектр мнений и разногласий.

Если говорить об объективной основе любой экономики, то ее целью является получение прибавочной стоимости, прибыли, или это может иметь другое название —

прибавочного продукта и т.п. Цели, созревшие в гражданском обществе, имеют широчайший спектр -экономический, нравственный, экологический и. т.д. Они реализуются

или не реализуются, формулируются государственным аппаратом, государством через законы, указы, постановления, программы, и т.п.

В государственной экономической политике избираемые цели могут основываться не только на критерии экономической эффективности — они могут быть тесно связаны с

религией, идеологией, национальными отношениями, стремлением к свободе и независимости и т.д.

Экономические цели у разных стран могут быть совершенно различными. Например, цель быстрого экономического роста является важным приоритетом для развивающихся

стран. В то же время в индустриальных странах на первое место выдвигаются задача охраны окружающей среды и сокращение потребления невозобновляемых ресурсов. В

качестве цели может выступать обеспечение работой тех, кто хочет работать. Л Ясно, что в условиях высокой нормы безработицы многие развивающиеся страны не в

состоянии выдвинуть такую цель.

Постановка задач и их реализация — это не благое пожелание, а трезвый экономический расчет, учитывающий реальные экономические возможности страны.

Национальные цели, с которыми должны быть связаны стратегические решения государства, с одной стороны, обусловлены общностью интересов различных слоев и

групп, а с другой — внешнеполитическими интересами государства.

Наличие общих интересов, стоящих выше интересов отдельных классов, социальных групп, не исключает зачастую антагонистического многообразия интересов и их

внутренней противоречивости.

Россия — государство с уникальной спецификой, если можно так выразиться, и понятие «национальные цели» применительно к России очень многообразно. К ним

следует отнести материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека, обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защиту суверенитета, сохранение

среды обитания, национальной культуры и т.д. Национальные интересы должны стать маяком при разработке программ подъема российской экономики. Национальные

цели созвучны с понятием «державность». Под этим термином понимается самоутверждение личности и семьи, осознание прямой связи статуса семьи и человека с их

вкладом в умножение национального богатства, выражение единых общенациональных интересов государства.

В условиях экономической нестабильности, политической неопределенности и общей социально-психологической напряженности возрастает как никогда необходимость

экономической программы, основанной на идее, которая объединила бы интересы человека и государства.

На наш взгляд, представляет интерес программа интенсификации процесса реализации экономических реформ в России (ИПРЭРР), в разработке которой

участвовали 62 губернатора .Эта программа базируется на стратегии государственного и национального регулирования и представляет собой систему мер,

направленных на управление экономикой страны. Но в этой программе отсутствует теоретическая часть, она носит сугубо технологический характер. Дерево целей в ней

слабо проработано.

С учетом мирового опыта Россия выйдет из кризиса в постиндустриальное общество или затеряется в этом переходе на десятилетия, как многие страны Латинской

Америки. Опыт свидетельствует о том, что для выхода страны из кризиса абсолютно необходима конкретная, благожелательно воспринимаемая массовым сознанием и

сплачивающая нацию цель.

Можно констатировать, что цели, предлагавшиеся до сих пор российскому обществу, не отличались ни конкретностью, ни ориентированностью на сплочение нации.

Политические свободы и переход к рынку не должны быть высшими и самодостаточными целями реформ. Например, в работе «Гармония прорыва...» в качестве цели

предлагается «возвращение России в "десятку" лидеров мирового технологического и экономического развития»

1

. Такая цель едва ли может быть представлена в качестве

стратегической национальной идеи, так как выступает неким внешним фактором по отношению к интересам большинства населения.

Вопрос о целеполагании в государственном управлении принадлежит к числу самых актуальных и важных для управленческой теории и практики. По сути, они

представляют продукт сознания или субъективное отражение объективного. Именно внутреннее состояние общества и волнующие его проблемы являются подлинными и

актуальными источниками формирования целей государственного управления.

В научной литературе отмечаются разные градации целей государственного управления: по источнику возникновения и содержанию; ниспадающей от более к менее

сложной и, в то же время производной и логической последовательности (когда предыдущая определяет последующую). По объему цели могут быть общими (для всего

государственного управления) и частными (для отдельных его подсистем, звеньев), по результатам — конечными и промежуточными, по времени — отдаленными, близкими

и непосредственными

2

.

Необходимо иметь продуманное определение главных стратегических целей, а затем произвести их развитие по всем другим их видам, при этом следует

согласовывать цели с тем, чтобы они поддерживали и взаимообусловливали друг друга. Необходима обоснованная субординация целей, при которой они бы

«работали» друг на друга так, чтобы реализация одной цели становилась источником другой. С другой стороны, обоснованность целей государственного

управления определяется с соответствующими ресурсами и обеспеченностью или правом, причем в широком смысле, где цели закрепляются законодательно и

проводятся в жизнь с опорой на силу законов. Главное требование к целям — доверие населения, совпадение результатов реализации целей с их потребностями и

интересами .

'См.: Программа ИПРЭРР - основа интенсификации экономических реформ в России /ч Под ред. Л.Ю. Ржецкого, А.С. Тяжлова, С.И. Капитаненко. — М: Три Л, 1997.

'Гармония прорыва: стратегия выхода России из кризиса. •— М.: Полиграфцентр, 1996. — С.10.

'Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. — М.: Юридическая литература, 1997. — С.115.

6.2. Кредитно-денежная политика

Переход к основам рыночной экономики потребовал реформирования всех звеньев народного хозяйства России, включая кредитно-денежную систему. До реформы

банковской системы все ресурсы распределялись согласно центральному государственному плану, а цены были фиксированы, роль денежно-кредитной политики заключалась

в обеспечении достаточной ликвидности в соответствии с планом.

Являясь результатом рыночных реформ, новая банковская система стала одним из ключевых элементов хозяйственного механизма страны.

Кредитно-денежные отношения России прошли своеобразную эволюцию. После денежной реформы С.Ю. Витте в начале XX в. (см. разд. 3.1) в России кроме

Государственного Банка функционировали акционерные коммерческие банки. Первым шагом в создании послереволюционной системы стала национализация в декабре 1917 г.

частных коммерческих банков и банковских контор и их объединение с Государственным Банком Российской империи в единый Народный Банк РСФСР.

В 1920 г. был издан ряд декретов, отменявших денежные расчет внутри государственного сектора за топливо, сырье и т.д. Народный Банк перестал выполнять функцию

расчетного сектора для предприятий общественного сектора и был упразднен в январе 1920 г. Его отделения были реорганизованы в подотделы губернских и уездных

финансовых отделов. Международные расчеты, регулирование выпуска в обращение денежных знаков, взимание долгов и т.д. были переданы специально созданному

Центральному бюджетно-расчет-

1

ному управлению Наркомфина.

'Подробнее о подходах к организации выбора целей см.: Кинг У., КлиландД. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. — М., 1982.

С переходом на новую экономическую политику (НЭП) потребовалось восстановление кредитной системы. В октябре 1921 г. был учрежден Государственный банк РСФСР

(Госбанк) и целый ряд кредитных институтов. Наряду с Госбанком были созданы банки, различающиеся по форме собственности. Госбанки были специализированы по

отраслевому признаку. Для обслуживания населения в 1922 г. были созданы сберегательные кассы. Несмотря на многозвенность кредитной системы, в ее основу был

положен принцип единства и централизации: доминирующую роль в кредитной системе играл Госбанк РСФСР, для всех банков проводилась единая государственная

кредитная политика, руководил всей банковской системой Наркомфин, а Госбанк осуществлял контроль за деятельностью банков.

По мере развития индустриализации и коллективизации сельского хозяйства появилась необходимость перестройки системы кредитования. Повысилась роль Госбанка как

центрального звена кредитной системы. В результате коммерческий кредит был ликвидирован и заменен банковским. Государственный банк превратился в институт

краткосрочного кредитования, расчетный и кассовый центр.

В мае 1932 г. была проведена реорганизация ранее существовавших специальных банков. В 1950-е гг. в целях усиления контроля за правильным использованием денег, а

также в соответствии с политикой централизации кредитной системы Сельхозбанк и местные коммунальные банки были ликвидированы, а их функции распределились между

Госбанком и Стройбанком.

До конца 1980-х гг. кредитная система СССР включала в себя Госбанк СССР и находившиеся в его ведении государственные трудовые сберкассы, Стройбанк,

Внешторгбанк. В конце 1987 г. была проведена реорганизация банковской системы страны, заключавшаяся в изменении функции Госбанка СССР и создании с 1 января 1988 г.

специализированных банков. Многие функции, ранее выполнявшиеся Госбанком, были переданы специализированным банкам. Госбанк остался главным банком и единым

эмиссионным центром страны, в компетенцию которого входили централизованное управление кредитно-денежной системой страны, координация деятельности банков СССР

и организация расчетов между ними, кассовое исполнение бюджета, обеспечение проведения единой политики в области валютных операций, установление официальных

курсов иностранных валют и ряд других операций.

Специализированные банки были организованы как универсальные банки, осуществляющие финансирование, кредитование и расчеты как в области их текущей

производственной деятельности, так и в сфере капитальных вложений .

О начале процесса становления двухуровневой банковской системы можно говорить лишь с декабря 1990 г., когда были приняты законы «О Государственном банке СССР» и

«О банках и банковской деятельности». Впервые новая правовая база предусматривала экономическую самостоятельность банков, которые уже не отвечали по обязательствам

государства.

В настоящее время практически все страны с рыночной экономикой имеют двухуровневую кредитную систему. Первый уровень — это центральный банк страны, осуществляющий

эмиссионную, законотворческую, надзорную и прочие виды деятельности; второй уровень состоит из коммерческих, сберегательных, инвестиционных, ипотечных банков, а также

банковских домов и специализированных банков. Нередко выделяют третий уровень — специализированные небанковские кредитно-финансовые институты: инвестиционные,

финансовые, страховые компании, пенсионные и благотворительные фонды, судо сберегателъные ассоциации. Выделение третьего звена обусловлено наличием крупных финансовых

ресурсов в распоряжении кредитных небанковских институтов, которые необходимо включать в анализ и учет.

Таким образом, центральный банк страны является неотъемлемой частью кредитной системы, занимая в ней особое место и выполняя большую роль в функционировании

экономики в целом и банковской системы в частности.

При любой степени независимости центрального банка страны текущая экономическая политика государства, пользуясь им, как своим инструментом, может оказать

большое влияние на развитие банковской системы. Центральный банк как национальный институт располагает значительным инструментарием, с помощью которого он может

регулировать деятельность как отдельных банков, так и банковской системы в целом. Проводя политику, направленную на стабилизацию банковской системы, он может

требовать от коммерческих банков увеличения их резервов, выдавать им в порядке поддержки краткосрочные кредиты или, напротив, отзывать лицензии на проведение

банковских операций, сдерживать открытие филиалов. В соответствии с политикой центрального банка коммерческие банки также меняют свою тактику: расширяют или

ссужают инвестиции, регулируют направление своей деятельности.

'Более подробно см.: Полянова В.П., Москвина Л А. Основы денежного обращения и кредита. — М: Инфра-М, 1997.