Богомолов В.А., Богомолова А.В. Антикризисное регулирование экономики: теория и практика

Подождите немного. Документ загружается.

Минимальный потребительский бюджет, или «прожиточный минимум», известен на западе как черта бедности. Можно выделить два основных подхода к построению

минимальных потребительских бюджетов: нормативный и статистический.

Нормативный метод построения минимальных бюджетов основан на концепции физиологического потребления.

Статистический метод основан на анализе реально складывающихся закономерностей потребления, отражающих особенности текущего потребления.

В нашей стране велись и ведутся работы по совершенствованию структуры и статей прожиточного минимума. Институтом питания АМН как в бывшем СССР, так и в

России разрабатываются нормативы потребления, соответствующие физиологическим потребностям человека по половозрастному составу населения.

Нормативы минимального потребления непродовольственных товаров и услуг разрабатываются институтом ВНИИКС.

15 апреля 1992 г. Министерством труда России были утверждены «Временные методические рекомендации по расчетам прожиточного (физического) минимума»

1

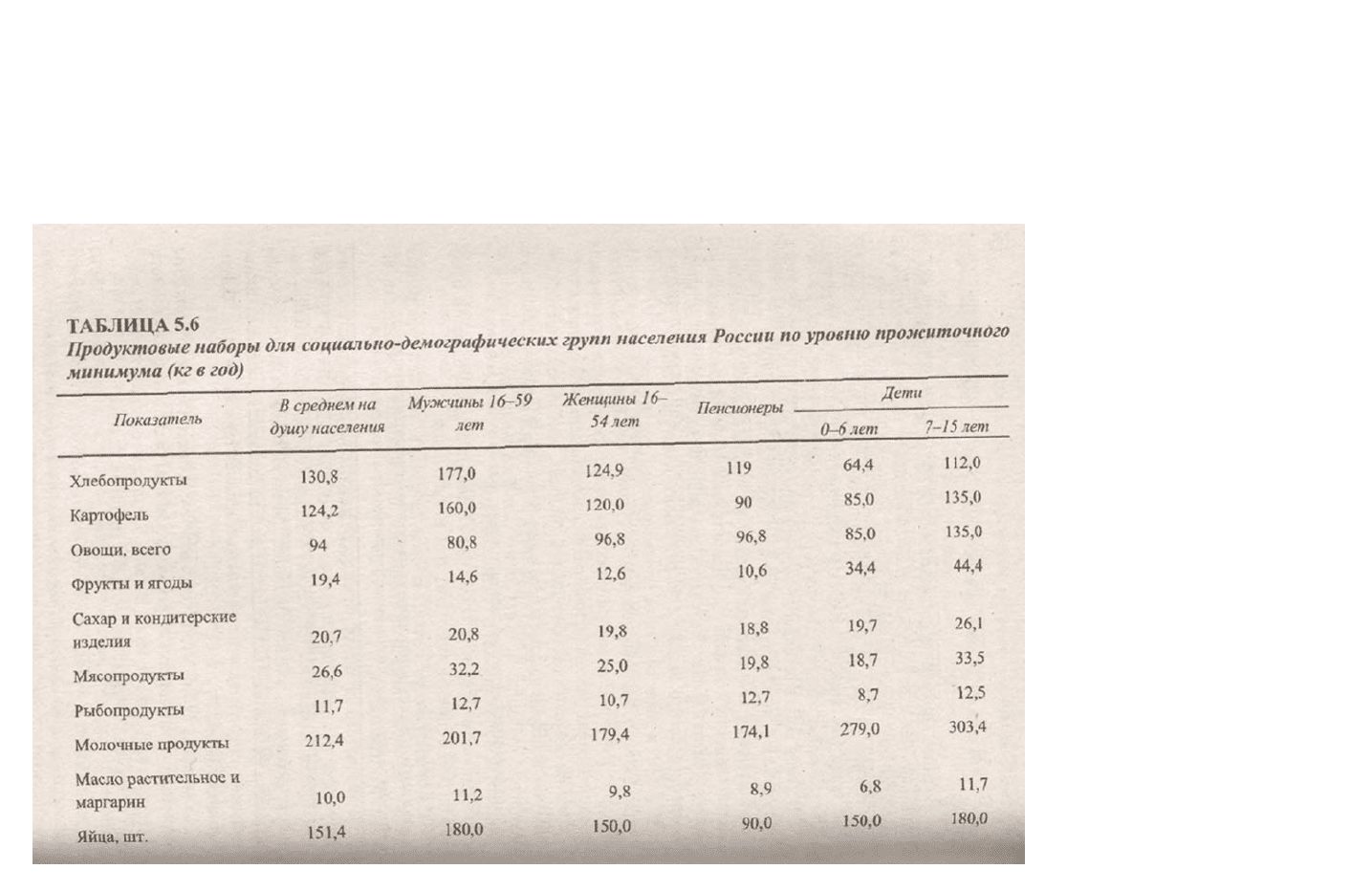

. В табл.

5.6 показаны продуктовые наборы для социально-демографических групп населения.

В настоящее время методика расчета прожиточного минимума основывается на ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». по Российской Федерации» См.

Приложение 1

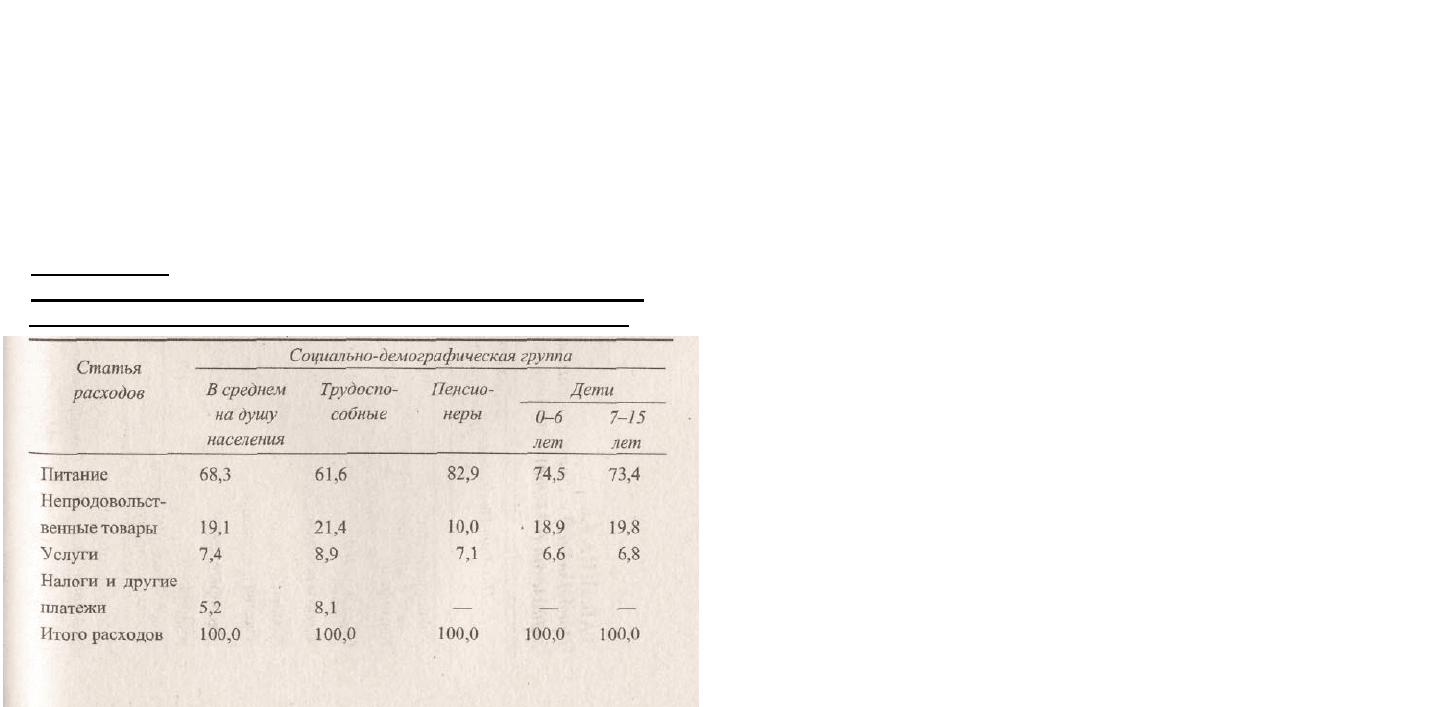

В табл. 5.7 представлена структура бюджета прожиточного минимума.

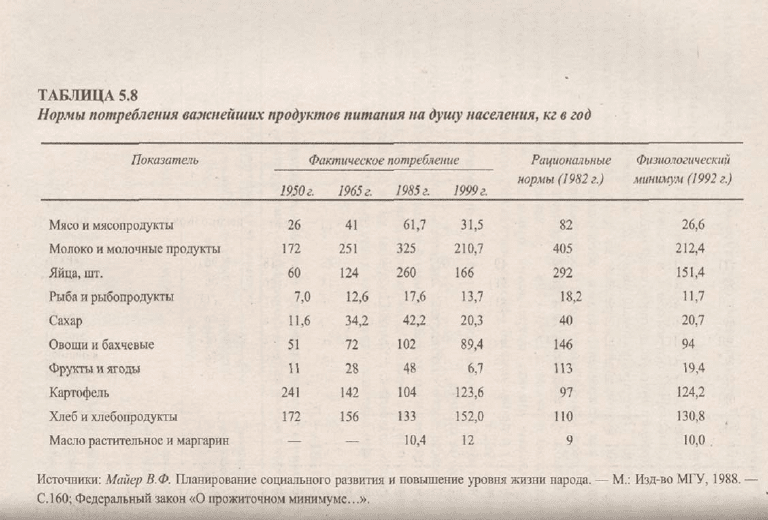

Кроме того, в нашей стране разрабатывались рациональные нормы потребления. Еще в 1982 г. Минздравом СССР были утверждены рациональные нормы

потребления, в основу которых положены нормативы физиологических потребностей населения в пищевых веществах и энергии. Этот продуктовый набор, по мнению

медиков, обеспечивает 3000 килокалорий в среднем на душу населения в сутки. Эти нормы, как утверждают медики, обеспечивают оптимальное сочетание белков,

минеральных солей и естественных витаминов.

В табл. 5.8 представлены фактическое потребление важнейших продуктов питания в 1950-1999 гг., а также упомянутые выше рациональные нормы

потребления основных продуктов питания (1982 г.) и прожиточный (физиологический) минимум, утвержденный в 1992г.

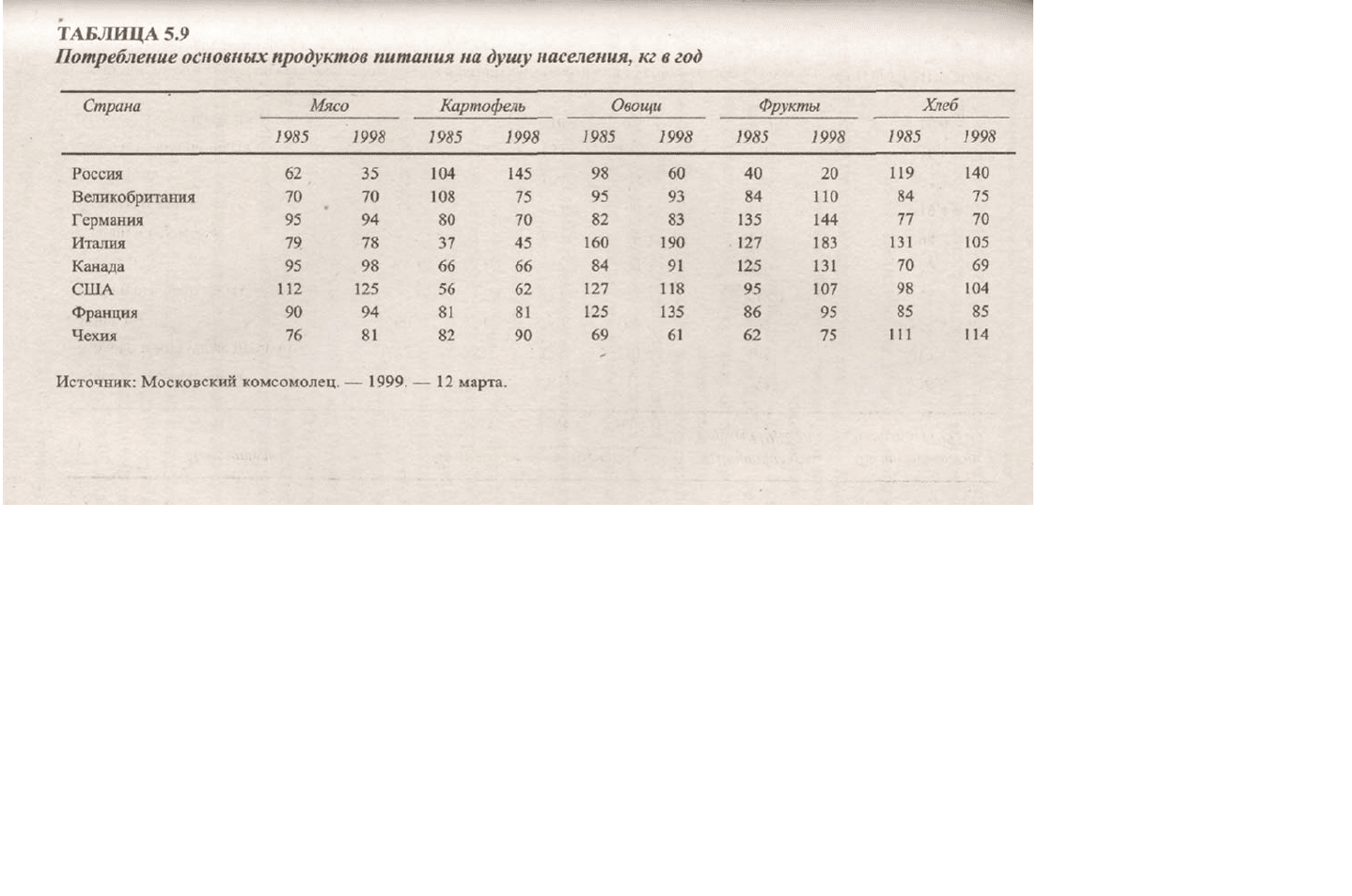

В табл. 5.9 сопоставлено потребление продуктов питания в России и в других странах.

Прежде всего необходимо выделить цели, которые преследует принятие закона о потребительской корзине. Потребительская корзина, с одной стороны,

должна быть ориентиром для отраслей народного хозяйства, с другой стороны, на ее основе должна определяться минимальная заработная плата,

рассчитываться пенсии, пособия.

ТАБЛИЦА 5.7

Средняя по России структура бюджета прожиточного

минимума по социально-демографическим группам, %

Для сравнения с современной потребительской корзиной можно привести рацион питания заключенных в разное время (данные взяты из газет).

1. Пищевая табель для всех заключенных (1912 г.). В день:

• хлеб печеный — 2,5 фунта (преимущественно из ржаной муки);

• крупа (гречка, рис, пшено) — 40 золотников;

• сало -— 7 золотников;

• мясо второго сорта — 24 золотника.

По праздникам — на Пасху (2 дня), Рождество (1 день), в день именин императора — и по воскресным дням выдавалась увеличенная порция мяса —- 30 золотников.

Для ослабленных арестантов (дополнительно): 2 фунта белого пшеничного хлеба; 1 1/2 чайного стакана молока.

Для привлекаемых к тяжелому физическому труду (дополнительно): 1/2 фунта хлеба; 8 золотников крупы или лапши; 3 1/2 золотника сала

2. Рацион для осужденных по нормам НКВД (1941 г.). В день:

• хлеб - 450 г;

• крупа — 75 г;

• рыба -— 75 г;

• мясо – 15 г;

• соль — 20 г;

• перец—0,13 г;

• растительное масло

• овощи -— 500 г;

• чай-суррогат — 2 г;

• томат-пюре — 10 г;

• мука подболтанная — 10г.

Для привлекавшихся к хозяйственным работам (дополнительно) — 100 г хлеба.

3. Дневная норма для человека, находящегося в тюрьме (2000 г.).

В день:

• хлеб пшеничный и ржаной — 550 г;

• мясо и рыба — 200 г;

• крупа (пшено или перловка) — 100 г;

• макароны — 20 г;

1

1 фунт =409 г., 1 золотник - 4,26 г.

картофель и овощи — 750 г;

• жиры и маргарин — 30 г;

• масло растительное — 15 г;

• сахар — 30 г;

• чай — 1 г;

• соль — 20 г.

Для больных и ослабленных (дополнительно):

• белый хлеб — 100 г;

• мясо — 50 г;

• коровье масло — 40 г;

. молоко — 500 г;

• творог — 50 г;

• яйцо — 1 шт.;

• сахар — 15 г;

• фрукты сушеные — 15 г;

• овощи—100г.

В условиях инфляции и инфляционного ожидания большое значение имеет перевод номинальных доходов и расходов в реальные величины. Это касается как статей

доходов и расходов государственного бюджета, так и заработной платы.

Информация о расходах и доходах представляется главным образом в номинальных величинах, т.е. в физических единицах, представленных в ценах соответствующего

года. Если провести простое сравнение номинальных сумм за различные периоды, то можно прийти к ошибочным выводам.

Например, если в 1998 г. доход по статье налогов составил 500 млрд руб. (цифры условные), а в 1999 г. — 700 млрд руб., то нельзя делать вывод о реальном росте

дохода, так как покупательная способность различалась из-за постоянного роста цен, т.е. инфляции. Необходимо сделать денежные единицы однородными. Чтобы

устранить эффект роста цен, нужно использовать индексы потребительских цен.

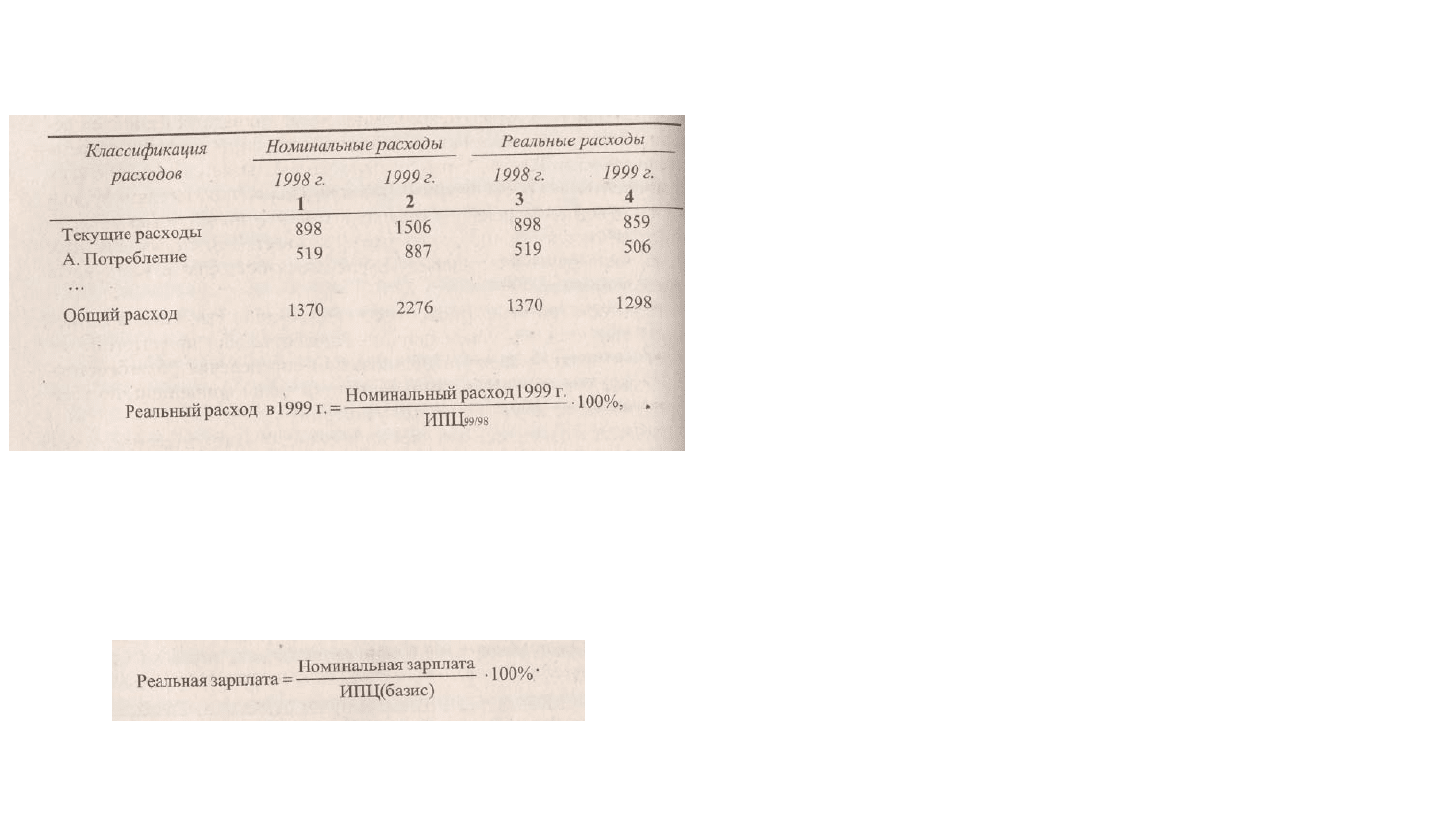

Рассмотрим конкретный механизм перевода номинальных расходов в реальные. В виде примера рассмотрим статьи расходов бюджета (табл. 5.10; все цифры

условные).

Чтобы исключить влияние цен, производится перерасчет, преобразующий номинальные стоимости 1999 г. в цены 1998 г. Столбцы 1 и 2 представляют собой известные

данные. Столбец 3 идентичен столбцу I. Поскольку оценка производится в ценах 1998 г., столбец 4 получается следующим образом:

ТАБЛИЦА 5.10 Статьи расходов

где ИПЦ99/98 = Ср.(ИПЦ) 1999/Ср.(ИПЦ)1998.

Предположим, что в 1998 г. средний ИПЦ составил 159,2, а в 1999 г. — 279,2; базис 1998 г. =100%. Как следствие индекс цен (дефлятор) составит 279,2/159,2 =

1,754

Тем самым текущий реальный расход в 1999 г. в рублях 1998 г. составит 1506/1,754=859 руб. Полный реальный расход в 1999 г. в рублях 1998 г. составит

2276/1,754=1298 руб.

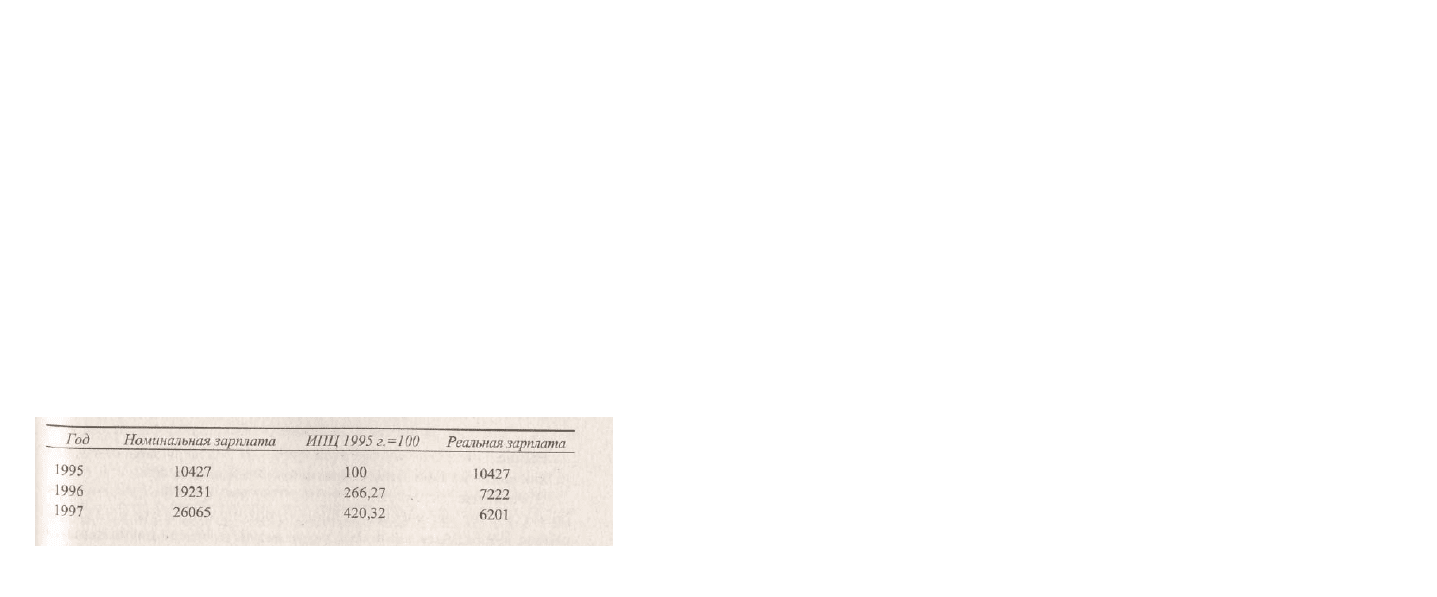

Кроме этого, необходимо также рассчитывать заработную плату на основе индекса потребительских цен. В настоящих условиях номинальная заработная плата

постоянно повышается, однако это не. подразумевает того, что увеличивается ее покупательная способность. Для выявления реальной ситуации необходимо пересчитать

номинальную зарплату в реальную:

Вычисленная с помощью этой формулы реальная заработная плата, как видно из табл. 5.11, сократилась более чем на 40%.

Это означает, что оклад в сумме 19231 руб. в 1996 г. позволяет купить в 1997 г. физических единиц только на стоимость в 7222 руб. оклада 1995 г. А оклад в 26065 руб.

в 1997 г. имеет покупательную способность 6201 руб. в 1995 г.

Подход, определяющий уровень жизни через спрос и предложение, не адекватно отражает реальную ситуацию. Отдельные компоненты (образование,

здравоохранение и т.д.) не находят своего отражения. Если же учитывать все компоненты, это ведет к излишней детализации, использованию средних показателей. В

настоящее время специалистами многих стран активно разрабатывается сведение всех компонентов к обобщающим (интегральным) показателям уровня жизни;

Сложность решения состоит в том, что значение каждого показателя зависит то того, кого это затрагивает. Тем самым для этих целей мало пригодна индивидуальная

полезность благ и услуг из-за ее несоизмеримости.

Некоторые авторы отрицают это направление. Так, немецкий ученый Петер Фон дер Липке пишет: «Разработка общепринятого и готового к практическому

использованию определения "благосостояния" пока отсутствует. К тому же поиски такой концепции, по всей вероятности, едва ли увенчаются успехом»

1

.

Делается предложение ввести в систему Национального счетоводства (СНС) некий обобщающий показатель. Однако в силу ряда внутренних причин все

такие попытки пока остаются бесплодными.

Перспективным методом при разработке обобщающих показателей могут явиться подходы Я. Древновского и В. Скотта. В определении «Индекса уровня жизни» они

обосновывают необходимость сводного индекса уровня жизни. Интересен метод объединения компонентов уровня жизни в сводный индекс. Внутри компонентов уровня жизни

выделяются составляющие, по каждой из них измеряется индекс и вес составляющей внутри компонента. Затем взвешиванием находят индекс каждого компонента. После

этого выводятся индексы, объеди-

ТАБЛИЦА5.11

Эволюция заработной платы,

пересчитанной с помощью ИПЦ (цифры условные)

Липке П. фон дер. Экономическая статистка. — Берлин, 1995. — С.269-270.

няющие отдельно компоненты, определяющие основные физические, культурные и более высокие потребности. В итоге полученные три индекса взвешиваются, и выводится

индекс уровня жизни

1

. Интересна также система показателей, предложенная П.С. Мстиславским и др.

Для сопоставлений показателей разных стран специалистами ООН разработан «Индекс человеческого развития» (ИЧР), введенный в практику в 1991 г. Он включает

три компонента: уровень образования, уровень здоровья, уровень производства.

Дальнейшая разработка и систематизация разных подходов к оценке уровня жизни сделана в монографии В.М. Бобкова

3

.

При плановом ведении хозяйства, когда государству принадлежала валютная монополия, практически отрицалось воздействие иностранных валют на денежное

обращение и внутренний рынок страны. Регулирование денежной системы находилось целиком в руках казначейства и центрального банка и было подчинено обеспечению

функционирования внутреннего хозяйства. До недавнего времени соотношение рубля к иностранной валюте большинство населения не интересовало и практически на

жизненном уровне не сказывалось.

В условиях вхождения отечественной экономики в мировой рынок возникла прямая связь между валютными потрясениями и положением населения. Хотя инфляция

порождается внутренними законами воспроизводства, внешние факторы, в особенности валютные, резко обостряют проблему инфляции. К внутренней инфляции

добавляется «импортируемая». Нестабильность курсов в условиях валютного кризиса вызывает волну массовых валютных спекуляций. Все это заставляет обратить

внимание на покупательную способность денег по отношению к товарам и услугам, с одной стороны, и к иностранным валютам — с другой.

Соотношение рыночного и государственного регулирования валютного курса влияет на его динамику. Формирование валютного курса на валютных рынках через

механизм спроса и предложения валюты обычно сопровождается резкими колебаниями курсовых соотношений. На рынке складывается реальный валютный курс - пока-

затель состояния экономики, денежного обращения, финансов, кре-

]

ДревновскийЯ., Скотт В. Индекс уровня жизни.— Б.м., 1986.

2

См.: Мстиславский П.С. и др. Разработка интегральных н обобщающих показателе? характеризующих уровень жизни населения и его динамику: Научный отчет. — ВЦУЖ,

1994 г.; Взаимосвязь показателей уровня жизни населения Российской Федерации и общеэкономических показателей (с учетом международных сопоставлений): Научные отче-

ты 1-4 ВЦУЖ 1994 г.

^Бобков В.М. Проблемы оценки уровня жизни населения в современной России. —

1995.

дита и степени доверия к определенной валюте. Государственное регулирование валютного курса направлено на его повышение либо снижение и поддержание

нужной динамики, исходя из задач валют- но-экономической политики.

Таким образом, формирование валютного курса — сложный многофакторный процесс, обусловленный взаимосвязями национальной и мировой экономики и политики.

Поэтому при прогнозировании валютного курса учитывают многие курсообразующие факторы и их неоднозначное влияние на соотношение валют в зависимости от

конкретной ситуации.

Рыночное и государственное валютное регулирование дополняют друг друга. Первое, основанное на конкуренции, порождает стимулы развития, а второе

направлено на преодоление негативных сторон рыночного регулирования валютных отношений. Соотношение между ними часто меняется. В условиях кризисных

потрясений, войн, послевоенной разрухи преобладает государственное валютное регулирование, порой весьма жесткое. При улучшении валютно-экономического

положения происходит либерализация валютных операций, поощряется рыночная конкуренция в этой сфере, но государство всегда сохраняет валютный контроль в

целях регламентации и надзора за валютными отношениями. В системе регулирования рыночной экономики важное место занимает валютная политика —

совокупность мероприятий, осуществляемых в сфере международных, валютных и других экономических отношений в соответствии с текущими и стратегическими

целями страны. Она направлена на достижение главных целей экономической политики в рамках «магического многоугольника» - обеспечение устойчивости

экономического роста, сдерживание роста безработицы и инфляции, поддержание равновесия платежного баланса. В различных исторических условиях на первый

план выдвигаются те или иные конкретные задачи валютной политики: преодоление валютного кризиса и обеспечение валютной стабилизации; валютные ограничения,

переход к конвертируемости валюты; либерализация валютных операций и др.

Предположение о том, что международная торговля сглаживает Разницу в тенденциях движения цен основных товаров, участвующих в

международной торговле,

привело к гипотезе паритета покупательной способности (ППС), которая связала цены в национальной валюте с валютными курсами.

В этом случае валютный курс вновь стал ценой иностранной валюты (скажем, доллара), а уровни цен — уровнем цен в рассматриваемой стране (например, в России)

и во всех других странах, где цены выражены в их собственных валютах.

Теория паритета покупательной способности получила некоторую эмпирическую поддержку. Сложность, правда, состоит в том, что в каждой стране существует несколько

альтернативных индексов цен, каждый из которых изменяется по-своему, часто независимо от движения других индексов, и выбор из общего индекса становится общим

делом. Индексы различаются из-за того, что существует много товаров, не участвующих в международной торговле. Это затрудняет процесс выравнивания цен в различных

странах. Вместе с тем теория все-таки оказывается полезной в предсказании цен и валютных курсов на период достаточно заметных ценовых изменений. Не случайно

теория ППС окончательно сформировалась в 1920-х гг., когда Г. Кассель и другие европейские экономисты стали использовать ее при решении вопроса о том, насколько

страны должны изменить свои официальные валютные курсы в результате Первой мировой войны, когда курсы существенно отклонились от предвоенных паритетов.

Интерес к гипотезе оживился после введения в 1977 г. плавающих курсов.

Многочисленные исследования

1

показывают, что ППС лучше действует при долгосрочном, чем при месячном или годовом анализе.

Движение покупательной способности рубля может показать отношение его курса к индексу потребительских цен на внутреннем рынке. Движение курса рубля к

иностранной валюте по котировкам бирж может развиваться иначе, чем движение его покупательной способности.

Если внутренняя покупательная способность рубля зависит от денежной массы и количества производимых товаров и услуг, то внешняя покупательная способность

может зависеть от наличия иностранной валюты и политики финансовых органов. Повышение внутренней покупательной способности может быть достигнуто сокращением

государственных расходов и увеличением производства товаров народного потребления и услуг. Рост внешней покупательной способности или стабилизация может

зависеть от «интервенции», т.е. выброса иностранной валюты биржи финансовыми органами государства. Длительность такой стабилизации зависит от наличия валюты

в стране.

Бакунин М. К, Валютный рынок. — М., 1995.; Международные валютные и кредитные, отношения. / Под ред. Л.Н. Красавина. — М.: Финансы и статистика, 1996,; Практикум

биржевым играм и финансовой деятельности западных банков. — М.: Фоском, 1993.