Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия

Подождите немного. Документ загружается.

вый комплекс – гликокаликс. В поверхностных слоях гликокаликса задер-

живаются крупные молекулы и бактерии. Полисахариды не проникают

через гликокаликс и, оставшись нерасщепленными при полостном пище-

варении, гидролизуются на поверхности энтероцитов. Мальтоза, сахароза

и лактоза могут гидролизоваться в гликокаликсе. Такое переваривание

получило название пристеночного, или внеклеточного, пищеварения.

Маловероятным представляется всасывание значительных количеств

дисахаридов, так как из экспериментов с парентеральным их введением

известно, что большая часть дисахаридов, поступивших в кровяное русло,

выделяется с мочой неизмененной; это является тем единственным и при-

том нефизиологическим случаем, когда дисахариды появляются в моче.

Скорость всасывания отдельных моносахаридов различна. Глюкоза

и галактоза всасываются быстрее, чем другие моносахариды. Принято

считать, что всасывание маннозы, ксилозы и арабинозы осуществляется

преимущественно путем диффузии, всасывание же большинства других

моносахаридов происходит за счет активного транспорта.

Щеточная каемка энтероцитов содержит системы переносчиков. Уста-

новлено существование переносчика, способного связывать различными

своими участками глюкозу и Na

+

и переносить их через плазматическую

мембрану кишечной клетки. Считают, что глюкоза и Na

+

высвобождаются

затем в цитозоль, позволяя переносчику захватить новую порцию «груза».

Na

+

транспортируется по градиенту концентрации, стимулируя переносчик

к транспорту глюкозы против указанного градиента. Свободная энергия,

необходимая для этого активного транспорта, образуется благодаря гидро-

лизу АТФ связанному с натриевым насосом, который «откачивает» из

клетки Na

+

в обмен на К

+

. Динамика происходящих при этом процессов

пока остается недостаточно ясной и в настоящее время обстоятельно

изучается.

Судьба всосавшихся моносахаридов. Более 90% всосавшихся моносаха-

ридов (главным образом глюкоза) через капилляры кишечных ворсинок

попадает в кровеносную систему и с током крови через воротную вену

доставляется прежде всего в печень. Остальное количество моносахаридов

поступает по лимфатическим путям в венозную систему. В печени зна-

чительная часть всосавшейся глюкозы превращается в гликоген, который

откладывается в печеночных клетках в форме своеобразных, видимых под

микроскопом блестящих гранул.

СИНТЕЗ И РАСПАД ГЛИКОГЕНА

Гликоген – главная форма запасания углеводов у животных и человека.

Накапливается гликоген главным образом в печени (до 6% от массы

печени) и в скелетных мышцах, где его содержание редко превышает 1%.

Запасы гликогена в скелетных мышцах ввиду значительно большей массы

последних превышают его запасы в печени. Гликоген присутствует в цито-

золе в форме гранул диаметром от 10 до 40 нм. На электронных микро-

фотографиях гликогеновые гранулы выглядят плотными. Установлено, что

эти гранулы, кроме гликогена, содержат ферменты, катализирующие синтез

и распад гликогена. Однако гликогеновые гранулы отличаются от мульти-

ферментных комплексов (например, от пируватдегидрогеназного комплек-

са). Степень структурной организации гликогеновых гранул ниже, чем

в мультиферментных комплексах. Следует подчеркнуть, что синтез и распад

гликогена в клетке осуществляются разными метаболическими путями.

321

В частности, считалось, что гликогенфосфорилаза (фосфорилаза а) ката-

лизирует как распад гликогена, так и его синтез, потому что в опытах in

vitro было показано, что гликогенфосфорилазная реакция обратима. Од-

нако в дальнейшем было установлено, что в клетке (in vivo) фосфорилаза

а катализирует только распад гликогена, синтез гликогена осуществляется

при участии совершенно другого фермента. Оба эти процесса (синтез

и распад гликогена) регулируют содержание глюкозы в крови и создают

резерв глюкозы для интенсивной мышечной работы.

Синтез гликогена (гликогенез)

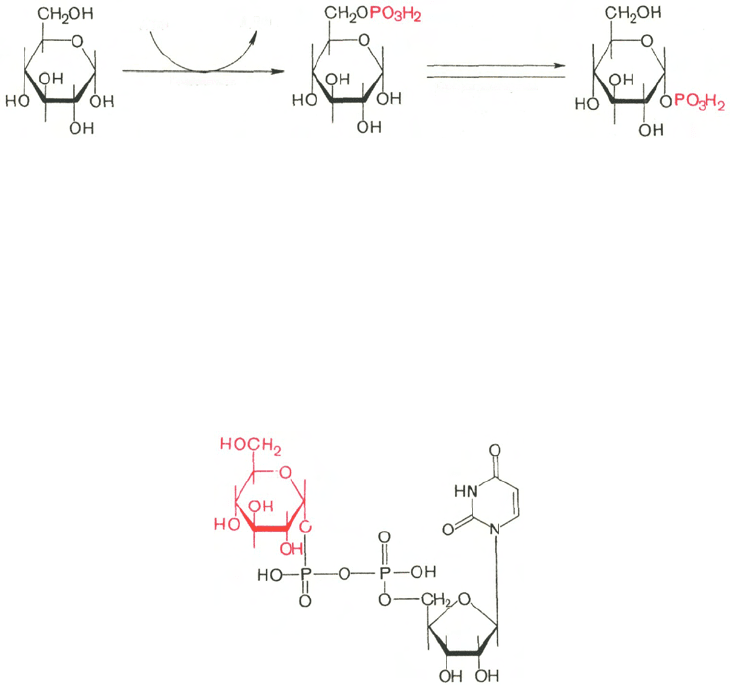

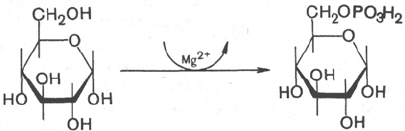

Прежде всего глюкоза подвергается фосфорилированию при участии фер-

мента гексокиназы, а в печени – и глюкокиназы. Далее глюкозо-6-фосфат

под влиянием фермента фосфоглюкомутазы переходит в глюкозо-1-фос-

фат *:

Образовавшийся глюкозо-1-фосфат уже непосредственно вовлекается

в синтез гликогена. На первой стадии синтеза глюкозо-1-фосфат вступает во

взаимодействие с УТФ (уридинтрифосфат), образуя уридиндифосфатглю-

козу (УДФ-глюкоза) и пирофосфат. Данная реакция катализируется фер-

ментом глюкозо-1-фосфат-уридилилтрансферазой (УДФГ-пирофосфорила-

за):

Глюкозо-1-фосфат + УТФ <=> УДФ-глюкоза + Пирофосфат.

Приводим структурную формулу УДФ-глюкозы:

* Роль кофакторов в данной реакции выполняет глюкозо-1,6-бисфосфат, образующийся

в реакции, катализируемой фосфоглюкокиназой: глюкозо-1-фосфат + АТФ <=> глюкозо-1,6-бис-

фосфат + АДФ.

322

Глюкоза

Глюнозо-6-фосфат

Глюкозо-1-фосфат

Уридиндифосфатглюноза

(УДФ-глюкоза)

Гексокиназа

Фосфоглюкомутаза

АТФ

АДФ

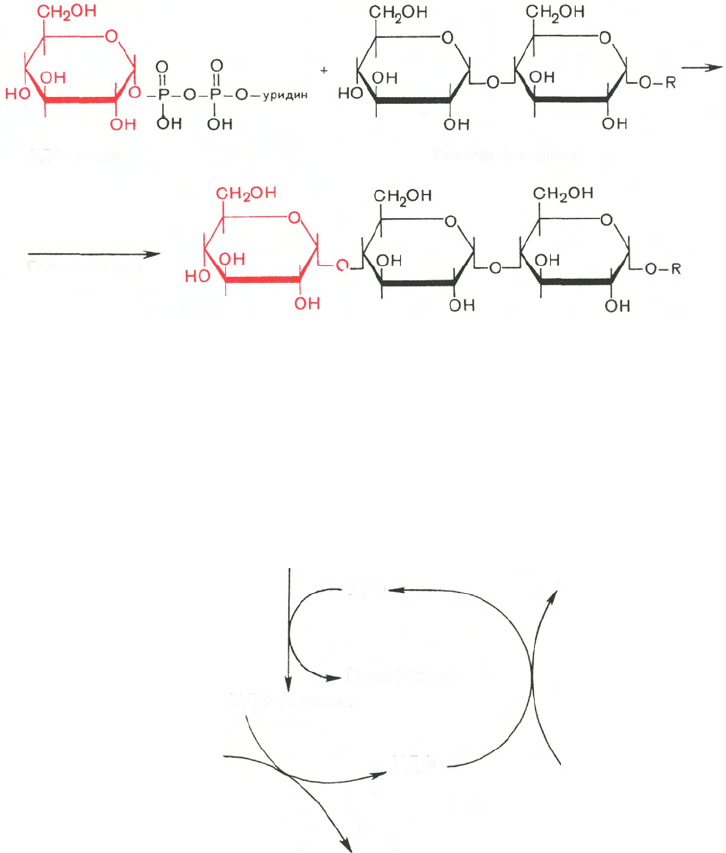

На второй стадии – стадии образования гликогена – происходит перенос

глюкозного остатка, входящего в состав УДФ-глюкозы, на глюкозидную

цепь гликогена («затравочное» количество). При этом образуется α-(1–>4)-

связь между первым атомом углерода добавляемого остатка глюкозы

и 4-гидроксильной группой остатка глюкозы цепи. Эта реакция катали-

зируется ферментом гликогенсинтазой. Необходимо еще раз подчеркнуть,

что реакция, катализируемая гликогенсинтазой, возможна только при

условии, что полисахаридная цепь уже содержит более 4 остатков D-глю-

козы.

Образующийся УДФ затем вновь фосфорилируется в УТФ за счет АТФ,

и таким образом весь цикл превращений глюкозо-1-фосфата начинается

сначала.

В целом образование α-1,4-глюкозидной ветви («амилозной» ветви)

гликогена можно представить в виде следующей схемы:

323

УДФ-глюкоза

Гликоген (n остатков)

Гликогенсинтаза

Гликоген (n+1 остатков)

Глюкозо-1-фосфат

Глюкозо-1-фосфат-

-уридилилтрансфераза

УТФ

АДФ

Пирофосфат

УДФ-глюкоза

УДФ

Нуклеозид-

дифосфат-

киназа

Гликоген

(С

6

Н

10

О

5

)

n

Гликоген-синтаза

Гликоген

(С

6

Н

10

О

5

)

n+1

АТФ

+ УДФ

Установлено, что гликогенсинтаза неспособна катализировать образо-

вание α-(1–>6)-связи, имеющейся в точках ветвления гликогена. Этот

процесс катализирует специальный фермент, получивший название гли-

когенветвящего фермента, или амило-(1–>4)–>(1–>6)-трансглюкозидазы.

Последний катализирует перенос концевого олигосахаридного фрагмента,

состоящего из 6 или 7 остатков глюкозы, с нередуцирующего конца одной

из боковых цепей, насчитывающей не менее 11 остатков, на 6-гидроксиль-

ную группу остатка глюкозы той же или другой цепи гликогена. В ре-

зультате образуется новая боковая цепь.

Ветвление повышает растворимость гликогена. Кроме того, благодаря

ветвлению создается большое количество невосстанавливающих концевых

остатков, которые являются местами действия гликогенфосфорилазы и

гликогенсинтазы.

Таким образом, ветвление увеличивает скорость синтеза и расщепления

гликогена.

Благодаря способности к отложению гликогена (главным образом

в печени и мышцах и в меньшей степени в других органах и тканях)

создаются условия для накопления в норме некоторого резерва углеводов.

При повышении энерготрат в организме в результате возбуждения ЦНС

обычно происходят усиление распада гликогена и образование глюкозы.

Помимо непосредственной передачи нервных импульсов к эффекторным

органам и тканям, при возбуждении ЦНС повышаются функции ряда желез

внутренней секреции (мозговое вещество надпочечников, щитовидная же-

леза, гипофиз и др.), гормоны которых активируют распад гликогена,

прежде всего в печени и мышцах (см. главу 8).

Как отмечалось, эффект катехоламинов в значительной мере опосре-

дован действием цАМФ, который активирует протеинкиназы тканей. При

участии последних происходит фосфорилирование ряда белков, в том числе

гликогенсинтазы и фосфорилазы b – ферментов, участвующих в обмене

углеводов. Фосфорилированный фермент гликогенсинтаза сам по себе

малоактивен или полностью неактивен, но в значительной мере акти-

вируется положительным модулятором глюкозо-6-фосфатом, который

увеличивает V

max

фермента. Эта форма гликогенсинтазы называется

D-формой, или зависимой (dependent) формой, поскольку ее активность

зависит от глюкозо-6-фосфата. Дефосфорилированная форма гликоген-

синтазы, называемая также I-формой, или независимой (independent) фор-

мой, активна и в отсутствие глюкозо-6-фосфата.

Таким образом, адреналин оказывает двойное действие на обмен угле-

водов: ингибирует синтез гликогена из УДФ-глюкозы, поскольку для

проявления максимальной активности D-формы гликогенсинтазы нужны

очень высокие концентрации глюкозо-6-фосфата, и ускоряет распад гли-

когена, так как способствует образованию активной фосфорилазы а. В це-

лом суммарный результат действия адреналина состоит в ускорении пре-

вращения гликогена в глюкозу.

Распад гликогена (гликогенолиз)

Известно, что фосфоролитический распад играет ключевую роль в моби-

лизации полисахаридов *.

* В тканях человека и животных отечественными биохимиками Е.Л. Розенфельд и

И.А. Поповой обнаружен также фермент α-амилаза, катализирующий отщепление остатков

глюкозы от молекулы гликогена по α-1,4-связи. Однако ведущая роль в расщеплении

гликогена в клетках принадлежит фосфорилазам.

324

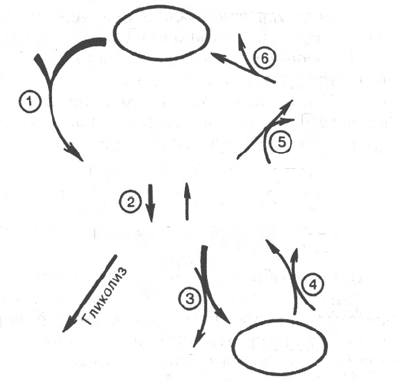

Рис. 10.1. Гормональная регуляция фосфоролитического отщепления остатка глю-

козы от гликогена.

Фосфорилазы переводят полисахариды (в частности, гликоген) из

запасной формы в метаболически активную форму; в присутствии фосфо-

рилазы гликоген распадается с образованием фосфорного эфира глюкозы

(глюкозо-1-фосфата) без предварительного расщепления на более крупные

обломки молекулы полисахарида. В общей форме эту реакцию можно

представить в следующем виде:

(C

6

H

10

O

5

)

n

+ H

3

PO

4

–> (C

6

H

10

O

5

)

n–1

+ Глюкозо-1-фосфат,

где (С

6

Н

10

О

5

)

n

означает полисахаридную цепь гликогена, а (С

6

Н

10

О

5

)

n

,– ту

же цепь, но укороченную на один глюкозный остаток.

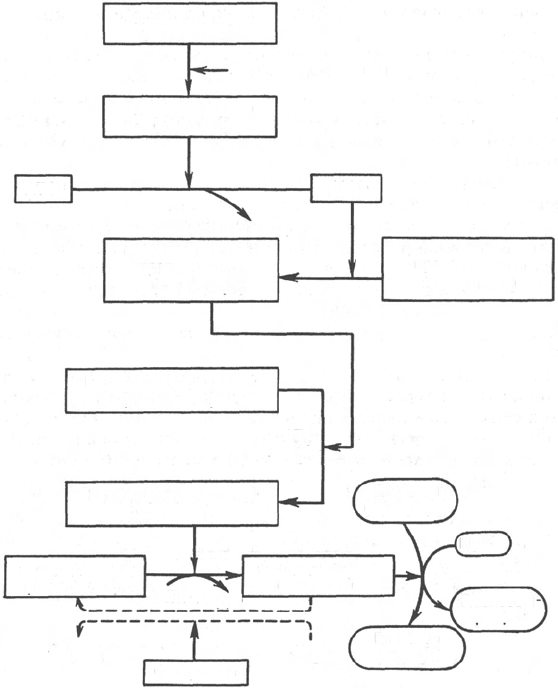

На рис. 10.1 изображены процесс распада гликогена до глюкозо-1-фосфата

и участие в этом процессе цАМФ. Фермент фосфорилаза существует в двух формах,

одна из которых (фосфорилаза а) активна, в то время как другая (фосфорилаза b)

обычно неактивна. Обе формы могут диссоциировать на субъединицы. Фосфорилаза

b состоит из двух субъединиц, а фосфорилаза а – из четырех. Превращение фосфо-

рилазы b в фосфорилазу а осуществляется фосфорилированием белка:

325

Аденилатциклаза

(неактивная)

Адреналин, глюкагон

Аденилатциклаза

(активная)

АТФ

Н

4

Р

2

О

7

цАМФ

цАМФ-зависимая

протеинкиназа

(активная)

цАМФ-зависимая

протеинкиназа

(неактивная)

Киназа фосфорилазы b

(неактивная)

+ АТФ

+ Мg

2+

Киназа фосфорилазы b

(активная)

Гликоген

(С

6

Н

10

О

5

)

n

Фосфорилаза b

(неактивная)

Фосфорилаза а

(активная)

4Н

3

РO

4

Фосфатаза

4Н

2

O

Гликоген

(C

6

H

10

O

5

)

n-1

Глюкозо-1

Фосфат

4АТФ

4АДФ

Н

3

РO

4

2 Фосфорилаза b + 4 АТФ –> Фосфорилаза а + 4 АДФ.

Катализируется эта реакция ферментом, который называется киназой

фосфорилазы b. Установлено, что эта киназа может существовать как

в активной, так и в неактивной форме. Неактивная киназа фосфорилазы

превращается в активную под влиянием фермента протеинкиназы (киназа

киназы фосфорилазы), и не просто протеинкиназы, а цАМФ-зависимой

протеинкиназы.

Активная форма последней образуется при участии цАМФ, которая

в свою очередь образуется из АТФ под действием фермента аденилатцик-

лазы, стимулируемой, в частности, адреналином и глюкагоном. Увеличение

содержания адреналина в крови приводит в этой сложной цепи реакций

к превращению фосфорилазы b в фосфорилазу а и, следовательно, к осво-

бождению глюкозы в виде глюкозо-1-фосфата из запасного полисахарида

гликогена. Обратное превращение фосфорилазы а в фосфорилазу b ка-

тализируется ферментом фосфатазой (эта реакция практически необра-

тима).

Образовавшийся в результате фосфоролитического распада гликогена

глюкозо-1-фосфат превращается под действием фосфоглюкомутазы в

глюкозо-6-фосфат. Для осуществления данной реакции необходима фосфо-

рилированная форма фосфоглюкомутазы, т.е. ее активная форма, которая

образуется, как отмечалось, в присутствии глюкозо-1,6-бисфосфата *.

Образование свободной глюкозы из глюкозо-6-фосфата в печени проис-

ходит под влиянием глюкозо-6-фосфатазы. Данный фермент катализирует

гидролитическое отщепление фосфата:

* В настоящее время установлено, что в каталитическом центре активной формы

молекулы фосфоглюкомутазы присутствует фосфорилированный остаток серина. Во время

катализа эта фосфорильная группа, вероятно, переносится на гидроксильную группу при С-6

глюкозо-1-фосфата с образованием глюкозо-1-бисфосфата. Далее фосфорильная группа ука-

занного промежуточного продукта переносится на остаток серина в активном центре.

В результате происходят образование глюкозо-6-фосфата и регенерирование фосфорили-

рованного фермента.

326

Глюкозо-1-фосфат

Фосфоглюкомутаза

Глюкозо-6-фосфат

Глюкозо-6-фосфат

Глюкозо-6-фосфатаза

Глюкоза

Н

2

O

P

i

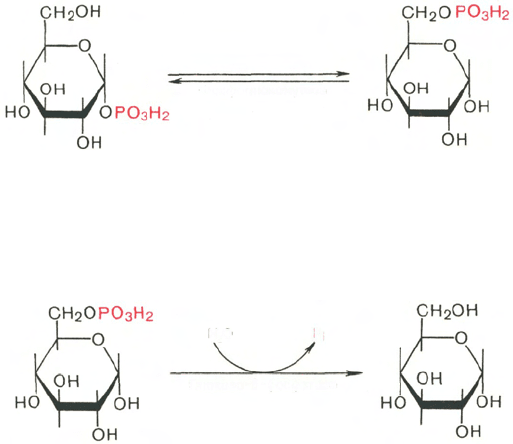

Рис. 10.2. Распад и синтез гликогена

(схема).

Жирными стрелками указан путь распада,

тонкими - путь синтеза. Цифрами обозна-

чены ферменты: 1 - фосфорилаза; 2 - фос-

фоглюкомутаза; 3 - глюкозо-6-фосфатаза;

4 - гексокиназа (глюкокиназа); 5 - глюко-

зо-1-фосфат-уридилтрансфераза; 6 - глико-

генсинтаза.

Заметим, что фосфорилированная глюкоза в противоположность неэте-

рифицированной глюкозе не может легко диффундировать из клеток.

Печень содержит гидролитический фермент глюкозо-6-фосфатазу, который

и обеспечивает возможность быстрого выхода глюкозы из этого органа.

В мышечной ткани глюкозо-6-фосфатаза практически отсутствует.

На рис. 10.2 отражены представления о путях распада и синтеза

гликогена в печени *.

Можно считать, что сохранение постоянства концентрации глюкозы

в крови является результатом одновременного протекания двух процессов:

поступления глюкозы в кровь из печени и потребления ее из крови тканями,

где она используется в первую очередь как энергетический материал.

В тканях (в том числе в печени) распад глюкозы происходит двумя

основными путями: анаэробным (при отсутствии кислорода) и аэробным,

для осуществления которого необходим кислород.

ГЛИКОЛИЗ

Гликолиз (от греч. glycys – сладкий и lysis – растворение, распад) – это после-

довательность ферментативных реакций, приводящих к превращению глю-

козы в пируват с одновременным образованием АТФ.

При аэробных условиях пируват проникает в митохондрии, где пол-

ностью окисляется до СО

2

и Н

2

О. Если содержание кислорода недоста-

точно, как это может иметь место в активно сокращающейся мышце,

пируват превращается в лактат.

Итак, гликолиз – не только главный путь утилизации глюкозы в клетках,

но и уникальный путь, поскольку он может использовать кислород, если

* Как отмечалось, в отличие от печени в мышечной ткани глюкозо-6-фосфатаза отсутст-

вует. Пути распада и синтеза гликогена в печени в целом подобны таковым в мышце, однако

имеются существенные различия в структуре печеночных и мышечных ферментов мета-

болизма, а также в механизмах регуляции их активности.

327

Н

3

РО

4

Гликоген

УДФ

УДФ-глюкоза

Пирофосфат

Глюкозо-1-фосфат

УТФ

Глюкозо-6-фосфат

Н

2

О

АДФ

АТФ

Глюкоза

Н

3

РО

4

последний доступен (аэробные условия), но может протекать и в отсутствие

кислорода (анаэробные условия).

Анаэробный гликолиз – сложный ферментативный процесс распада глю-

козы, протекающий в тканях человека и животных без потребления кисло-

рода. Конечным продуктом гликолиза является молочная кислота. В про-

цессе гликолиза образуется АТФ. Суммарное уравнение гликолиза можно

представить следующим образом:

С

6

Н

12

О

6

+ 2АДФ + 2Ф

Н

–> 2СН

3

СН(ОН)СООН + 2АТФ + 2Н

2

О.

В анаэробных условиях гликолиз – единственный процесс в животном

организме, поставляющий энергию. Именно благодаря гликолизу организм

человека и животных определенный период может осуществлять ряд фи-

зиологических функций в условиях недостаточности кислорода. В тех

случаях, когда гликолиз протекает в присутствии кислорода, говорят об

аэробном гликолизе *.

Последовательность реакций анаэробного гликолиза, так же как и их

промежуточные продукты, хорошо изучена. Процесс гликолиза катали-

зируется одиннадцатью ферментами, большинство из которых выделено

в гомогенном, клисталлическом или высокоочищенном виде и свойства

которых достаточно известны. Заметим, что гликолиз протекает в гиало-

плазме (цитозоле) клетки.

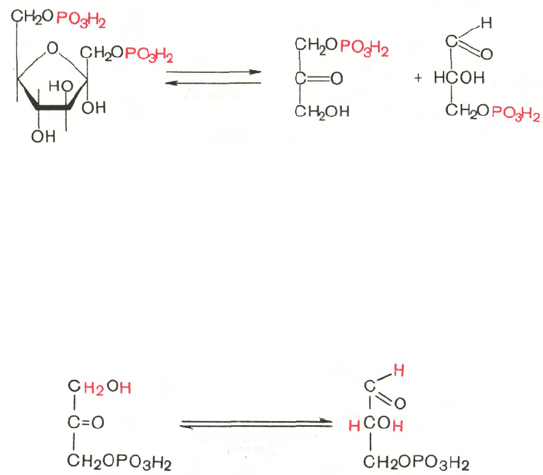

Первой ферментативной реакцией гликолиза является фосфорили-

рование, т.е. перенос остатка ортофосфата на глюкозу за счет АТФ.

Реакция катализируется ферментом гексокиназой:

Образование глюкозо-6-фосфата в гексокиназной реакции сопровож-

дается освобождением значительного количества свободной энергии систе-

мы и может считаться практически необратимым процессом.

Наиболее важным свойством гексокиназы является ее ингибирование

глюкозо-6-фосфатом, т.е. последний служит одновременно и продуктом

реакции, и аллостерическим ингибитором.

Фермент гексокиназа способен катализировать фосфорилирование не

только D-глюкозы, но и других гексоз, в частности D-фруктозы, D-маннозы

и т.д. В печени, кроме гексокиназы, существует фермент глюкокиназа,

который катализирует фосфорилирование только D-глюкозы. В мышечной

ткани этот фермент отсутствует (подробнее см. главу 16).

* В аэробных условиях гликолитический распад глюкозы до пировиноградной кислоты

можно рассматривать как первую стадию окисления глюкозы до конечных продуктов этого

процесса - СО

2

и Н

2

О.

328

Глюкоза

Молочная кислота

Глюкоза

Гексокиназа

Глюкозо-6-фосфат

АТФ

АДФ

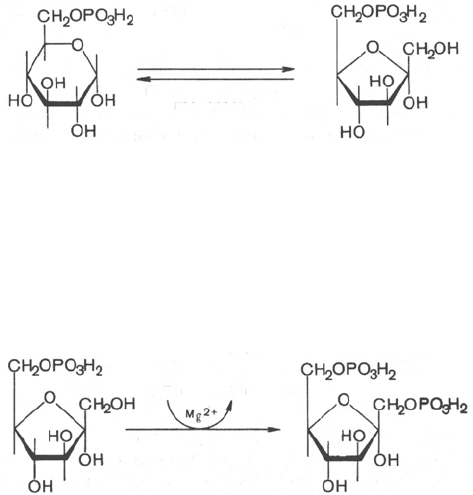

Второй реакцией гликолиза является превращение глюкозо-6-фос-

фата под действием фермента глюкозо-6-фосфат-изомеразы во фруктозо-6-

фосфат:

Эта реакция протекает легко в обоих направлениях, и для нее не

требуется каких-либо кофакторов.

Третья реакция катализируется ферментом фосфофруктокиназой;

образовавшийся фруктозо-6-фосфат вновь фосфорилируется за счет второй

молекулы АТФ:

Данная реакция аналогично гексокиназной практически необратима,

протекает в присутствии ионов магния и является наиболее медленно

текущей реакцией гликолиза. Фактически эта реакция определяет скорость

гликолиза в целом.

Фосфофруктокиназа относится к числу аллостерических ферментов. Она

ингибируется АТФ и стимулируется АМФ *. При значительных величинах

отношения АТФ/АМФ активность фосфофруктокиназы угнетается и глико-

лиз замедляется. Напротив, при снижении этого коэффициента интенсив-

ность гликолиза повышается. Так, в неработающей мышце активность

фосфофруктокиназы низкая, а концентрация АТФ относительно высокая.

Во время работы мышцы происходит интенсивное потребление АТФ

и активность фосфофруктокиназы повышается, что приводит к усилению

процесса гликолиза.

Четвертую реакцию гликолиза катализирует фермент альдолаза.

Под влиянием этого фермента фруктозо-1,6-бисфосфат расщепляется на две

фосфотриозы:

* Активность фосфофруктокиназы ингибируется также цитратом. Показано, что при

диабете, голодании и некоторых других состояниях, когда интенсивно используются жиры как

источник энергии, в клетках тканей содержание цитрата может возрастать в несколько раз.

В этих условиях происходит резкое торможение активности фосфофруктокиназы цитратом.

329

Глюкозо-6-фосфат

Глюкозо-6-фосфат-

изомераза

Фруктозо-6-фосфат

Фруктозо-6-фосфат

6-Фосфофруктокиназа

Фруктозо-1,6-бисфосфат

АТФ

АДФ

Эта реакция обратима. В зависимости от температуры равновесие

устанавливается на различном уровне. При повышении температуры реак-

ция сдвигается в сторону большего образования триозофосфатов (дигидро-

ксиацетонфосфата и глицеральдегид-3-фосфата) *.

Пятая реакция – это реакция изомеризации триозофосфатов. Ката-

лизируется ферментом триозофосфатизомеразой:

Равновесие данной изомеразной реакции сдвинуто в сторону дигид-

роксиацетонфосфата: 95% дигидроксиацетонфосфата и около 5% глице-

ральдегид-3-фосфата. В последующие реакции гликолиза может непосред-

ственно включаться только один из двух образующихся триозофосфатов,

а именно глицеральдегид-3-фосфат. Вследствие этого по мере потребления

в ходе дальнейших превращений альдегидной формы фосфотриозы ди-

гидроксиацетонфосфат превращается в глицеральдегид-3-фосфат.

Образованием глицеральдегид-3-фосфата как бы завершается первая

стадия гликолиза. Вторая стадия – наиболее сложная и важная. Она вклю-

чает окислительно-восстановительную реакцию (реакция гликолитической

оксидоредукции), сопряженную с субстратным фосфорилированием, в про-

цессе которого образуется АТФ.

В результате шестой реакции глицеральдегид-3-фосфат в присутст-

вии фермента глицеральдегидфосфатдегидрогеназы, кофермента НАД и

неорганического фосфата подвергается своеобразному окислению с обра-

зованием 1,3-бисфосфоглицериновой кислоты ** и восстановленной формы

НАД (НАДН). Эта реакция блокируется йод- или бромацетатом, протекает

в несколько этапов:

* Животные ткани содержат по меньшей мере три различные альдолазы, характерные для

мышцы, печени и мозга соответственно. Все альдолазы расщепляют фруктозо-1,6-бисфосфат

до диоксиацетонфосфата и глицеральдегид-3-фосфата и могут катализировать обратную

конденсацию диоксиацетонфосфата с различными оксиальдегидами, хотя и с неодинаковой

скоростью.

** Глицеральдегид-3-фосфат - последний углевод в цепи превращений глюкозы. Даль-

нейшим превращениям подвергаются органические кислоты, которые находятся в диссоцииро-

ванной форме, поэтому наряду с названием свободных кислот используют также название их

анионов, например 3-фосфоглицерат, пируват и др.

330

Фруктозо-1,6-бисфосфат

Альдолаза

Диоксиацетон-

фосфат

Глицеральде-

гид-3-фосфат

Диоксиацетон-

фосфат

Триозофосфатизо-

мераза

Глицеральдегид-

3-фосфат