Белясова Н.А. Биохимия и молекулярная биология

Подождите немного. Документ загружается.

180

В последнем уравнении H

2

A представляет собой донор электронов, кото-

рым у оксигенных организмов служит вода, а у аноксигенных бактерий —

другие вещества (сероводород, молекулярный водород, изопропанол и др.).

При этом выделяется дегидрированный донор электронов (А) и происходит

восстановление углекислоты до органического соединения (СН

2

О). Эти пре-

вращения и составляют суть процесса фотосинтеза.

Интересно отметить, что вода является очень плохим донором электронов

и ни один из окислителей, которыми располагают живые организмы, не явля-

ется достаточно мощным, чтобы отщепить от молекулы Н

2

О атомы водорода.

Это становится возможным лишь в результате фотохимических превращений

особых молекул хлорофиллов, которые становятся сильными окислительны-

ми агентами и приобретают способность окислять воду.

Процесс фотосинтеза требует обязательного участия мембран. У прокари-

от эту роль выполняют впячивания плазматической мембраны, а у эукари-

от — мембраны тилакоидов, расположенные в хлоропластах. Тилакоиды

находятся в строме хлоропластов, образуя стопки (граны). Внутреннее со-

держимое тилакоидов называют люменом.

В мембранах тилакоидов располагаются компоненты транспорта электро-

нов, сгруппированные в 2 фотосистемы, и АТР-синтаза. Фотосистемы ис-

пользуются для переноса электронов и сопряженного с ним перевода прото-

нов в люмен, в результате чего на тилакоидной мембране создается протон-

ный градиент. Энергия протонного градиента запускает синтез АТР, подобно

тому, как это имеет место при окислительном фосфорилировании. Однако, в

отличие от дыхательной цепи, в фотосистемах электроны движутся от плохо-

го донора (молекулы воды) к плохому акцептору (NADP

+

), т. е. в противопо-

ложном по сравнению с дыханием направлении. Соответственно и энергия

при таком направленном «вверх» потоке электронов должна затрачиваться.

Действительно, для восстановления NADP

+

электроны должны дважды воз-

будиться светом.

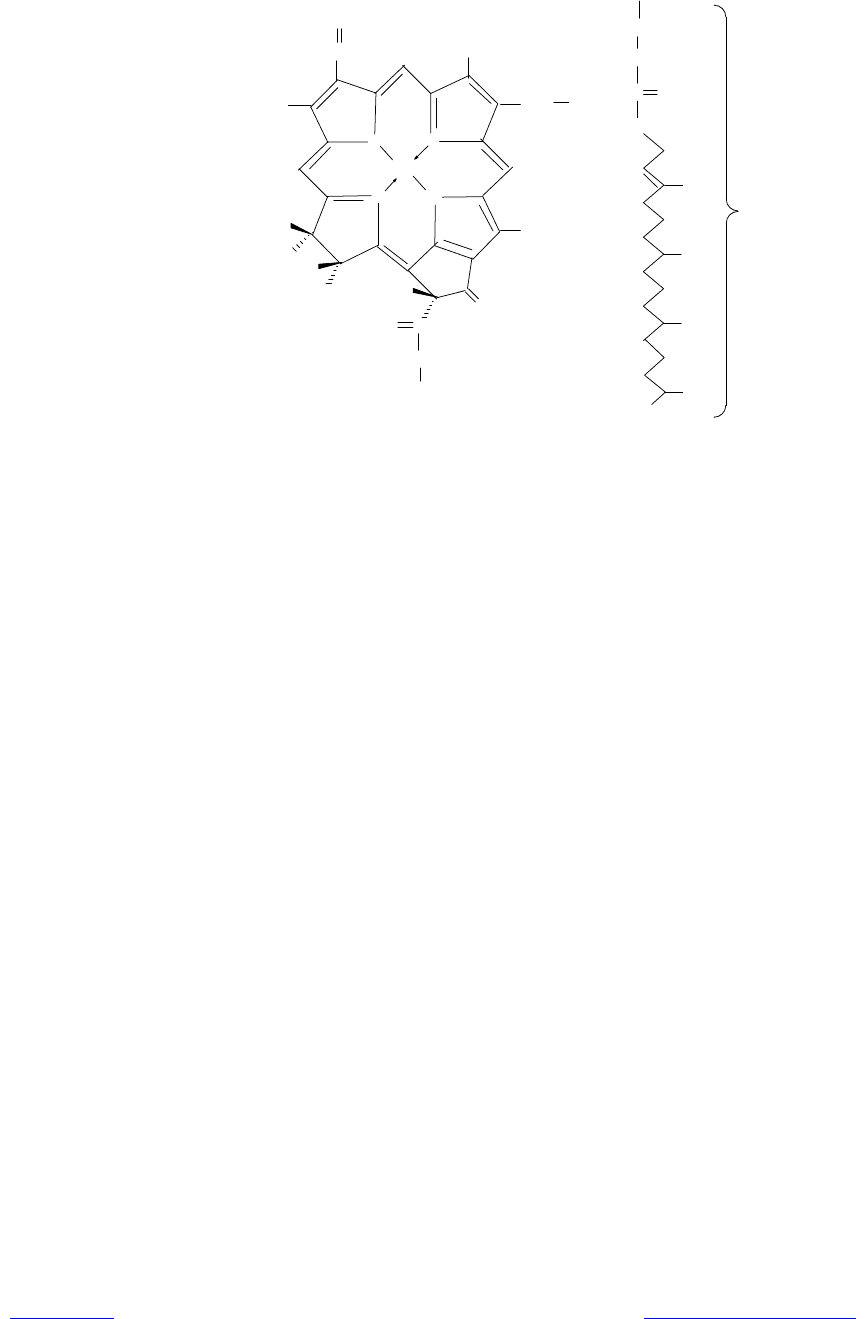

Характеристика компонентов фотосистем. Компоненты фотосистем

представляют собой белковые комплексы, содержащие фоточувствительные

молекулы (пигменты) и переносчики восстановительных эквивалентов.

Пигменты представлены в основном хлорофиллами, каротиноидами и

фикобилинами. Основную роль в процессе фотосинтеза играет зеленый, со-

держащий ионы магния тетрапиррольный пигмент — хлоро-филл a

(рис. 13.1). Этот хромофор представляет собой магнийпорфирин и похож по

структуре на гем (железопорфирин). Однако у хлорофилла a имеются сле-

дующие основные отличия: с одним из пиррольных колец слито пятое, цик-

лопентановое кольцо; одно из пиррольных колец частично восстановлено;

одна из кислотных боковых цепей представляет собой эфир фитола —

двадцатиуглеродного высокогидрофобного спирта. Остаток фитола придает

молекуле хлорофилла амфифильные свойства и служит «якорем», с помощью

которого хромофор может удерживаться в липидном бислое тилакоидной

мембраны. При этом гидрофиль-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

181

O

CH

H

3

C

CH

3

CH

2

CH

3

CH

2

CH

2

CH

2

N

N

N

N

Mg

CH

3

C

O

CH

3

O

H

H

3

C

R

H

C

O

O

CH

3

CH

3

CH

3

H

3

C

CH

3

Хлорофилл a

R

Остаток спирта

фитола

(C

20

H

39

OH)

H

Рис. 13.1. Структура молекулы хлорофилла а

ная голова (магнийпорфирин) находится на поверхности мембраны, обра-

щенной к водной фазе стромы, и расположена параллельно плоскости мем-

браны. Таким образом, достигается ориентация хлорофилла в хлоропластах,

способствующая наиболее эффективному улавливанию световой энергии.

Другие хлорофиллы зеленых растений (b, c, феофитин), а также хлоро-

филлы некоторых водорослей и бактерий (хлоробиум-хлорофилл, бактерио-

хлорофиллы) отличаются от хлорофилла a структурой заместителей у пир-

рольных колец, отсутствием иона магния (феофитин), спектрами поглощения.

Существование в клетке хлорофиллов с разными спектрами поглощения позволя-

ет увеличить диапазон улавливаемого излучения.

Каротиноиды и фикобилины служат вспомогательными пигментами. Они

еще больше увеличивают спектр поглощаемой организмом энергии, а кроме

того, защищают хлорофиллы от избытка света и от окисления кислородом,

который выделяется при фотосинтезе. Каротиноиды — это желтые, оранже-

вые, красные или коричневые пигменты, сильно поглощающие в фиолетовой

области спектра. В хлоропластах присутствуют две группы каротиноидов —

каротины (углеводороды, бульшую часть которых составляют тетратерпе-

ны, подробно рассматриваются в главе 17) и ксантофиллы (по химическому

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

182

строению сходны с каротинами, но содержат кислород). Фикобилины харак-

терны для цианобактерий и хлоропластов красных водорослей.

Для более полного улавливания световой энергии пигменты в фотосисте-

мах собраны с помощью белков в антенные комплексы. В каждом антен-

ном комплексе насчитывается по несколько сотен молекул пигментов, и их

основная функция состоит в передаче поглощенной энергии хлорофиллу а.

Таким образом, можно сравнить антенный комплекс с воронкой, «загоняю-

щей» энергию к хлорофиллу реакционного центра фотосистемы. Энергия

возбуждения (экситон) передается от молекулы к молекуле посредством элек-

трического поля возбужденного электрона (очевидно, возбужденный электрон

в молекуле, поглотившей квант света, передает свою энергию близлежащей

молекуле таким образом, что в той тоже возбуждается электрон).

Транспортирующие электроны компоненты фотосистем представлены

комплексом цитохрома b/f (агрегат интегральных мембранных белков, со-

держащий два цитохрома: b

563

и f), феофитином, мембраносвязанными пла-

стохинонами (Q

A

и Q

B

), а также мобильными переносчиками, функции кото-

рых выполняют пластохинон Q

P

, пластоцианин и ферредоксин. Пластохи-

нон по структуре и функциям очень напоминает убихинон (рис. 12.1). Пла-

стоцианин представляет собой белок с одним атомом меди, координационно

связанным с боковыми цепями аминокислот: при переносе электрона Cu на-

ходится попеременно в степени окисленности +1 и +2. Ферредоксин является

железосерным белком типа 4Fe, 4S

2-

, переносящим электроны. Цепь перенос-

чиков замыкает фермент, транспортирующий электроны на NADP

+

.

Установлено, что фотосинтез требует участия двух фотосистем: II и I. Фо-

тосистема II содержит в реакционном центре хлорофилл a, имеющий опти-

мум поглощения при 680 нм (Р

680

), а в реакционном центре фотосистемы I

(Р

700

) содержится хлорофилл a с оптимумом поглощения 700 нм.

Световые реакции фотосинтеза. Процесс фотосинтеза условно можно

разделить на 2 этапа: световые и темновые реакции. Световые реакции тре-

буют участия видимого света и осуществляются в тилакоидных мембранах.

Их итогом является восстановление NADP

+

и синтез АТР. Темновые реакции

могут осуществляться и в условиях отсутствия видимого света, в строме, и

под ними обычно подразумевают восстановление СО

2

при участии АТР и

NADPH.

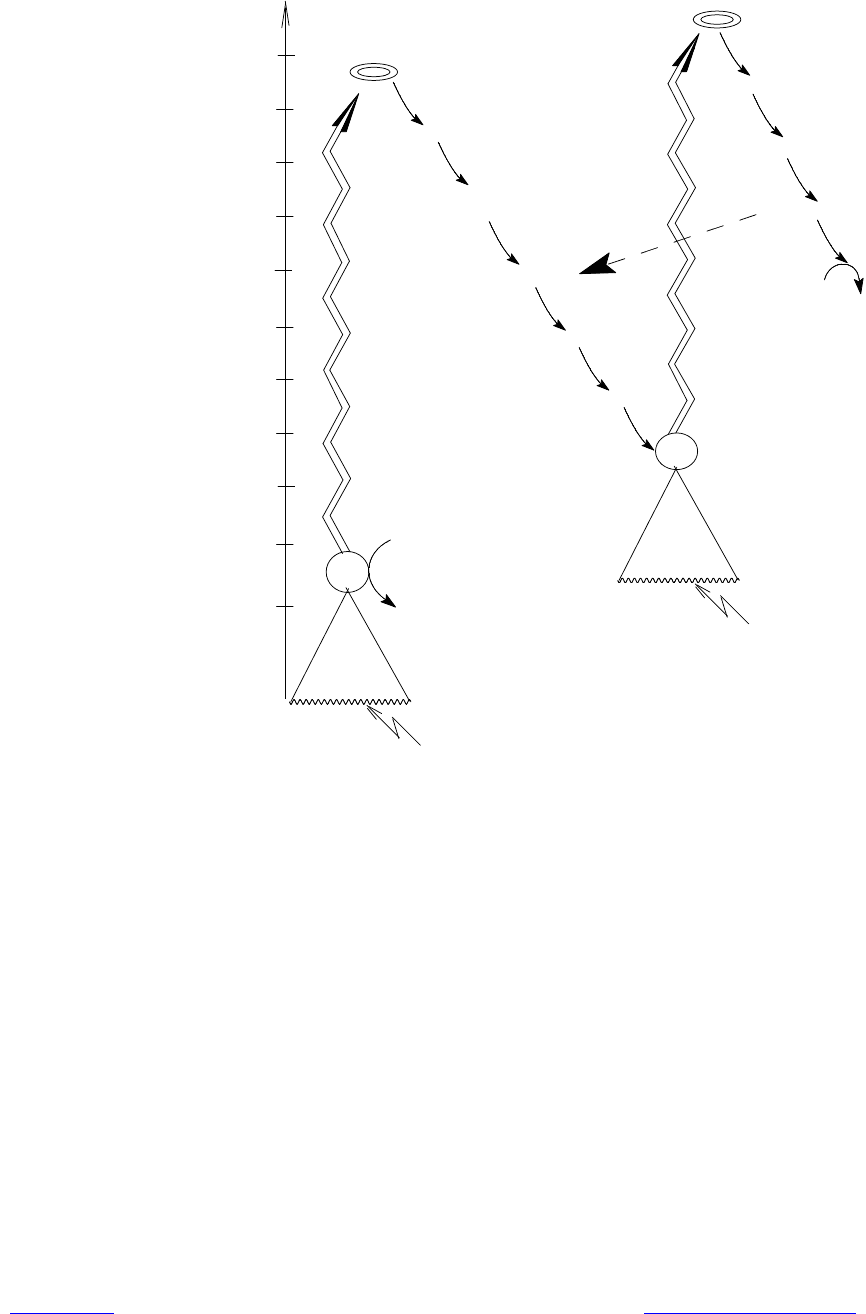

У растений фотосинтетический перенос электронов начинается с фотосис-

темы II. Энергия поглощенного света поступает от антенных комплексов к

хлорофиллу a реакционного центра Р

680

и переводит один из его электронов в

возбужденное состояние. Возбужденный электрон сразу передается на распо-

ложенный рядом феофитин, а в молекуле хлорофилла появляется положи-

тельно заряженная «дырка» с очень высоким сродством к электрону, т. е.

возникает положительно заряженный радикал Р

680

. «Дырка» очень быстро

заполняется электроном, извлеченным из воды водорасщепляющим фермен-

том (Н

2

О ® 2Н

+

+ Ѕ О

2

+ 2к) при участии ионов марганца. Возбужденный

электрон мигрирует по цепи переносчиков (рис. 13.2) и достигает второй

«дырки» в Р

700

фотосистемы I, которая, в свою очередь, образовалась при

переносе «горячего» электрона

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

183

P

680

Антенный

комплекс

Свет

H

2

O

Возбужденный

в ФС II электрон

Е

0

'

(B)

-1

,

2

-1

,

0

-0

,

8

-0

,

6

-0

,

4

-0

,

2

0

+0

,

2

+0

,

4

+0

,

6

Феофитин

Пластохиноны

Q

A

и Q

B

Пластохинон

Q

P

b/f

Пластоцианин

Цитохромы

+0

,

8

Свет

Антенный

комплекс

P

700

Возбужденный

в ФС I электрон

Пластохинон

Ферредоксин

NADP

+

NADPH

4Fe,4S

2-

2H

+

+ 1/2 O

2

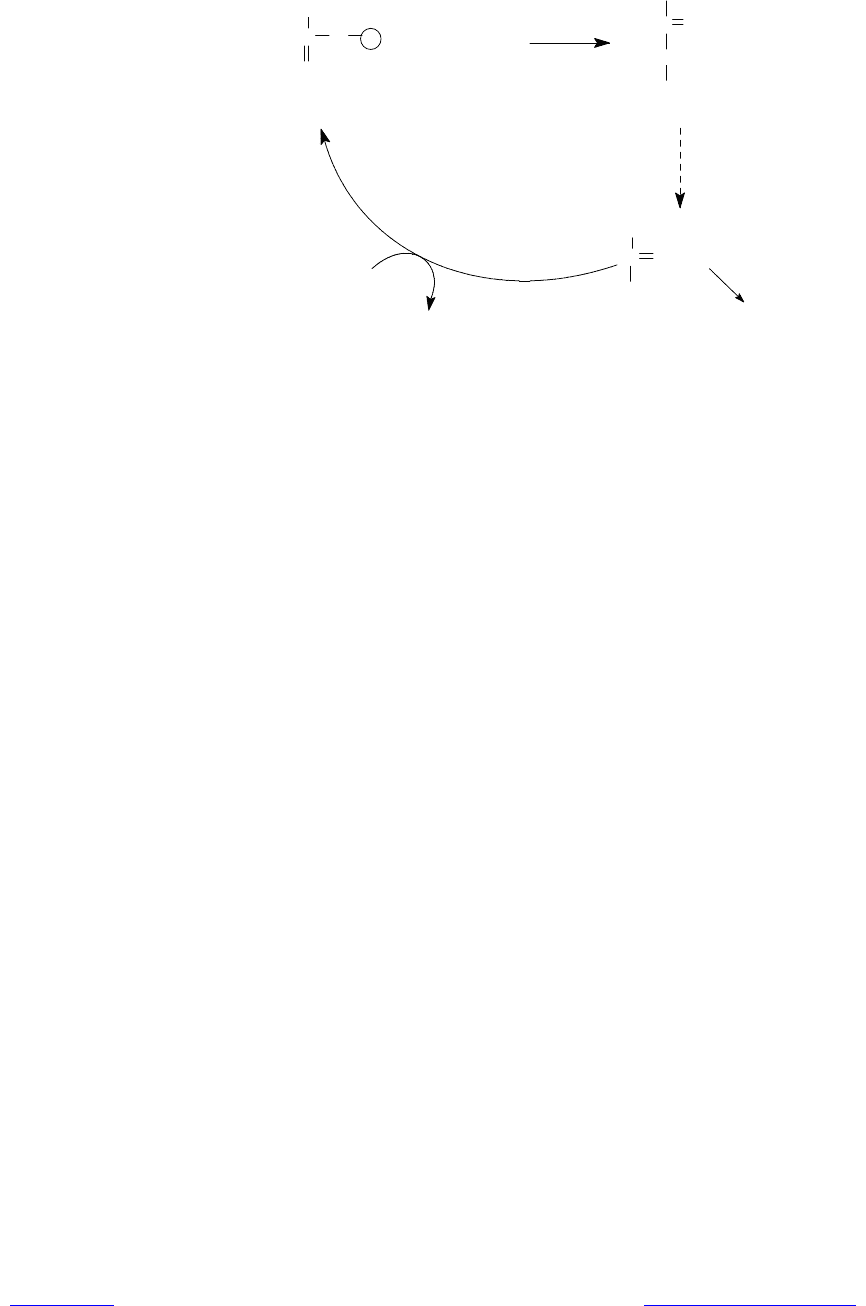

Рис. 13.2. Схема потоков электронов в фотосистемах тилакоидных мембран. Зиг-

загообразные стрелки символизируют фотохимическое возбуждение электронов и

переход их на более высокий энергетический уровень; обычные стрелки указы-

вают путь электронов в нециклическом потоке; пунктирная

стрелка указывает путь электронов при их поступлении в циклический поток

на электронный акцептор (по-видимому, пластохинон). Здесь электрон воз-

буждается вторично и далее по переносчикам фотосистемы I передается на

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

184

NADP

+

(рис. 13.2). Такое движение электронов по цепи переносчиков назы-

вается нециклическим потоком, или Z-схемой. Важной отличительной осо-

бенностью этого процесса является то, что электрон дважды возбуждается в

реакционных центрах двух фотосистем, и поэтому его энергии хватает для

восстановления NADP

+

. Реакцию образования NADPH катализирует ферре-

доксин-NADP-редуктаза, содержащая FAD в качестве простетической груп-

пы. Следует отметить, что для восстановления никотинамидных кофакторов

требуются гидрид-ионы: 2 электрона от двух молекул восстановленного фер-

редоксина конвергируют, а протон поступает из стромы.

Кроме образования NADPH, нециклический поток электронов обусловли-

вает перенос протонов в люмен и создание на тилакоидной мембране элек-

трохимического градиента. Это происходит на этапе переноса водорода от

восстановленного пластохинона Q

P

на комплекс цитохромов b/f, которые, как

известно (глава 12), являются переносчиками электронов. Когда протоны,

согласно закономерностям облегченной диффузии, выходят из люмена в

строму, они используют каналы АТР-синтазы, и происходит синтез АТР.

Этот механизм запасания энергии носит название фотофосфорилирование,

и его принцип сходен с механизмом окислительного фосфорилирования.

Кроме описанного выше нециклического потока, в тилакоидных мембра-

нах могут осуществляться циклические потоки электронов. В них электрон

возбуждается только единожды, в реакционном центре фотосистемы I, и не

происходит образования NADPH. Поток становится циклическим, когда элек-

троны от ферредоксина передаются не на NADP

+

, а обратно, к пластохинону

Q

P

(рис. 13.2, 13.3, пунктирные стрелки). Такое движение электронов обеспе-

чивает клетку только АТР, но не NADPH. Циклический поток электронов

преобладает при низких концентрациях NADP

+

, что обусловлено накоплени-

ем в клетке NADPH.

На рис. 13.3 показано расположение компонентов фотосистем, их суб-

стратов, а также продуктов. Можно видеть, что основные продукты световых

реакций фотосинтеза — NADPH и ATP — накапливаются в строме, т. е. там,

где они должны расходоваться в темновых реакциях.

Темновые реакции фотосинтеза. К темновым реакциям фотосинтеза

относят фиксацию, т. е. восстановление и включение в состав органических

соединений, СО

2

. У большинства фотосинтезирующих организмов этот про-

цесс осуществляется в цикле Кальвина (цикл носит имя Мелвина Кальвина,

получившего за его открытие Нобелевскую премию).

Цикл Кальвина условно можно разделить на три этапа: 1) карбокси-

лирование рибулозодифосфата; 2) восстановление 3-фосфоглицерата до аль-

дегида; 4) регенерация рибулозодифосфата — акцептора СО

2

.

Углекислота, восстанавливаемая в цикле Кальвина, поступает в строму

хлоропластов зеленых растений через устьица в листьях и зеленых стеблях, а

в клетки водорослей и цианобактерий — в растворенном виде. Ключевой ре-

акцией восстановления СО

2

является карбоксилирование рибулозодифосфата.

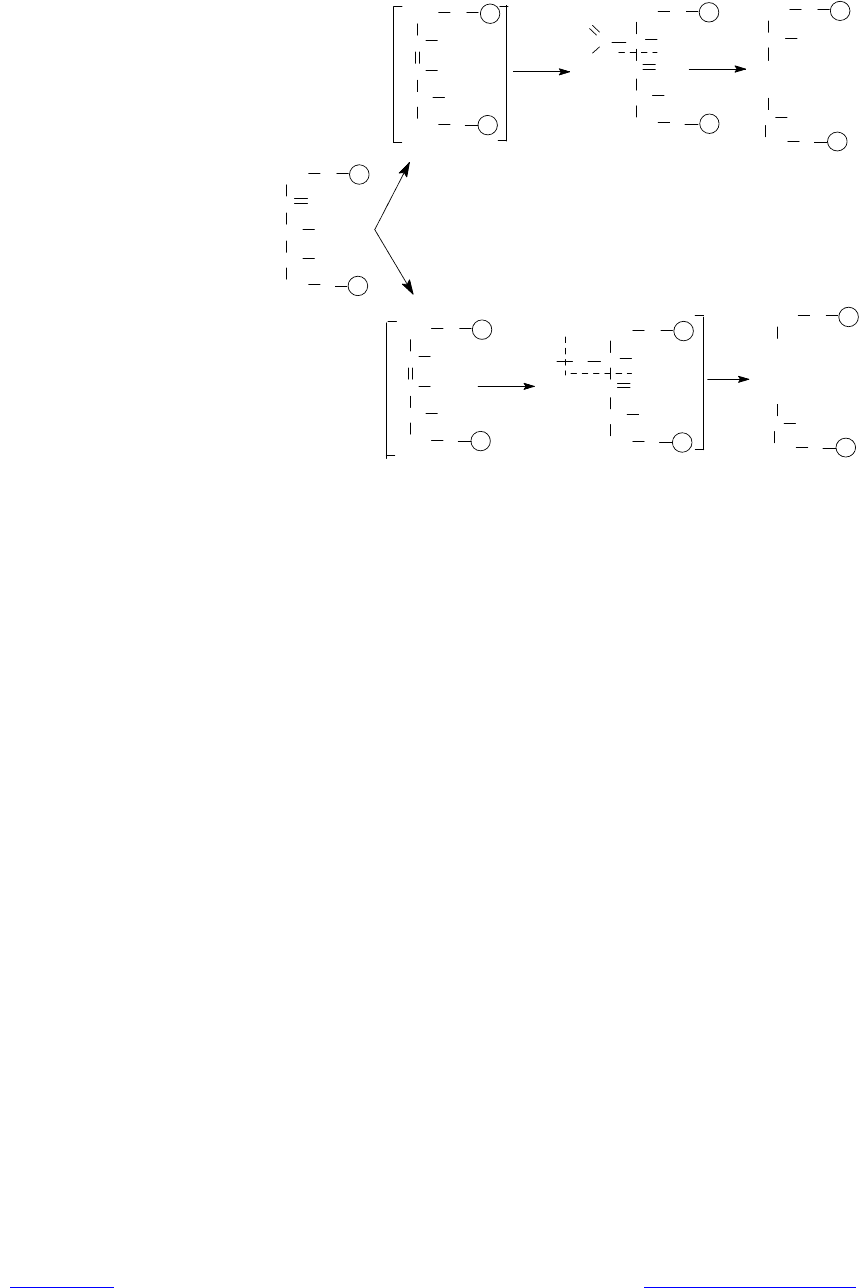

Данную реакцию катализирует необычный фермент — рибулозодифосфат-

карбоксилаза/оксигеназа, обладающая двумя активностями: карбоксилазной

и оксигеназной (рис. 13.4).

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

185

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

186

CH

2

C

CH

CH

CH

2

C

O

O

OH

O

OH

OH

P

P

Рибулозодифосфат

P

P

OH

OH

O

O

CH

2

CH

C

CH

2

C

CH

2

C

CH

CH

2

O

O

OH

P

P

OH

C

O

HO

O

+

H

2

O

CH

2

CH

CH

2

O

O

C

OH

P

P

OH

COOH

COOH

CH

2

C

C

CH

CH

2

O

O

OH

OH

P

P

OH

O

C

OH

P

P

OH

O

O

CH

2

CH

CH

2

C

OHO

COOH

P

P

OHC

O

O

CH

2

CH

2

COOH

Фосфогликолат

Карбоксилазная активность

Оксигеназная активность

3-Фосфоглицерат

+ СО

2

+ О

2

3-Фосфоглицерат

Рис. 13.4. Реакции превращения рибулозодифосфата, катализируемые рибуло-

зодифосфат-карбоксилазой/оксигеназой

Оксигеназная активность реализуется в отсутствии СО

2

и в присутствии

О

2

, а продукты этой реакции участвуют в фотодыхании. Рибулозодифосфат-

карбоксилаза/оксигеназа очень медленно работает: скорость ее катализа в

сотни раз меньше, чем для большинства других ферментов. Поэтому в хлоро-

пластах этот фермент может составлять до половины всего белка. Считается,

что это самый распространенный на Земле белок, преобладающий в количе-

ственном отношении над другими белками. На уровне данного фермента

осуществляется регуляция скорости цикла Кальвина.

Восстановление продуктов карбоксилазной реакции (2 молекул 3-

фосфоглицерата) происходит с участием фосфоглицераткиназы и глицераль-

дегид-3-фосфатдегидрогеназы. Обратные реакции, катализируемые этими

ферментами, имеют место в гликолизе (рис. 9.3). В этом процессе затрачива-

ется энергия АТР и восстановительные эквивалентны, поставляемые NADPH.

Регенерация рибулозодифосфата осуществляется в результате межмоле-

кулярных перестроек с участием трансальдолаз и транскетолаз (принимают

также участие в пентозофосфатных путях, описаны в главе 9). В превращения

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

187

вступают 3 соединения: глицеральдегид-3-фосфат, образующийся из него в

ходе изомеризации дигидроксиацетонфосфат, а также фруктозо-1,6-

дифосфат, который образуется в реакции альдольной конденсации из двух

триозофосфатов (см. Гликолиз, глава 9).

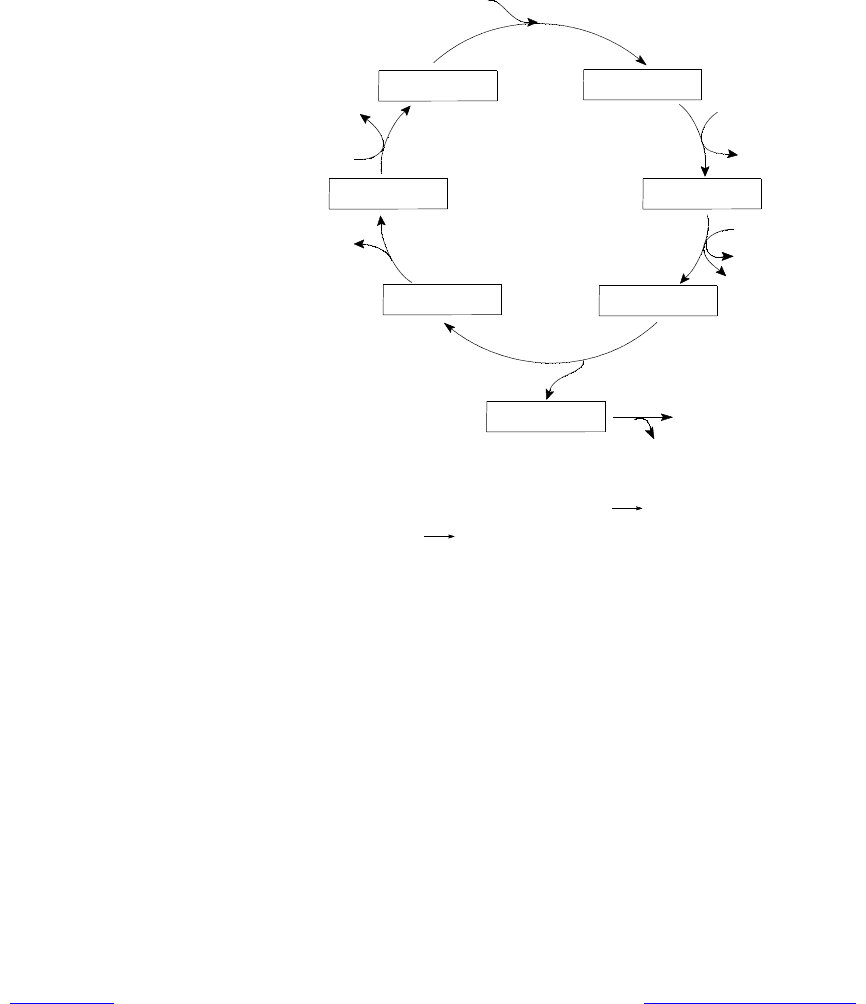

В результате описанных превращений из 6 молекул СО

2

в ходе 6 оборотов

цикла Кальвина синтезируется 1 молекула гексозы. При этом затрачивается

18 молекул АТР и 12 молекул NADPH (рис. 13.5). Таким образом, фиксация

углекислоты обходится клетке очень дорого: на включение лишь одной моле-

кулы СО

2

в органическое соединение расходуется 3 молекулы АТР и

2 молекулы NADPH.

Цикл Кальвина изображают замкнутым, однако, как и в ЦТК, многие его

промежуточные продукты используются в качестве предшественников для

биосинтеза клеточных соединений. Так, 3-фосфоглицерат мо- жет превра-

щаться в пируват (реакции гликолиза); эритрозо-4-фосфат —

Рибулозодифосфат

CO

2

Глюконео

генез

3-Фосфоглицерат

1,3-Дифосфо-

глицерат

Глицеральдегид-

-3-фосфат

Рибулозо-

-5-фосфат

12АТР

12ADP

12NADPH

12NADP

+

6ADP

6ATP

Глюкозо-6-фосфат

6CO

2

+ 18ATP + 12NADPH + 12H

+

глюкозо-6-фосфат + 18ADP + 17P

i

+ 12NADP

+

P

i

Глицеральдегид-

-3-фосфат

Глицеральдегид-

-3-фосфат

4P

i

12P

i

6

12

2

10

1

6

6

12

12

Общий баланс:

-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

188

Рис. 13.5. Цикл Кальвина

в ароматические аминокислоты; рибозо-5-фосфат — в нуклеотиды; гексозо-

фосфаты — в полисахариды (последние три промежуточных соединения

формируются на стадии межмолекулярных перестроек). Так же, как и в дру-

гих циклах, существуют анаплеротические реакции, не позволяющие циклу

прерываться.

Скорость цикла Кальвина строго регулируется, поскольку на фиксацию

СО

2

не должно расходоваться чересчур много клеточной энергии. Основной

принцип регуляции цикла состоит в том, чтобы «подогнать» скорость фикса-

ции СО

2

к скорости световых реакций фотосинтеза, где образуются необхо-

димые для фиксации АТР и NADPH. Поэтому, не смотря на то что цикл

Кальвина не требует непосредственного участия видимого света, наиболее

интенсивно он все же протекает в условиях освещения. Основной стадией,

лимитирующей скорость фиксации углекислоты, является карбоксилирование

рибулозодифосфата. Активность карбоксилазы значительно увеличивается

при освещении, чему способствуют следующие причины:

1) карбоксилаза аллостерически активируется фруктозо-6-фосфатом и ин-

гибируется фруктозо-1,6-дифосфатом. В свою очередь, содержание этих про-

дуктов контролирует фермент фруктозо-1,6-дифосфатаза, которая активирует-

ся светом и катализирует расщепление фруктозодифосфата;

2) еще одним аллостерическим активатором карбоксилазы является

NADPH, а его количество возрастает на свету при интенсивном нецикличе-

ском потоке электронов;

3) скорость рассматриваемой ферментативной реакции возрастает при по-

вышении рН от 7 до 9. Фермент работает в строме, а ее защелачивание явля-

ется следствием закисления люмена при создании протонного градиента на

тилакоидной мембране;

4) карбоксилаза активируется ионами марганца, которые высвобождаются

в строму при переносе протонов в люмен в процессе транспорта электронов.

Кроме этого, свет активирует еще один фермент цикла Кальвина —

глицеральдегид-3-фосфат-дегидрогеназу, который, очевидно, меняет свою

специфичность (от NADH к NADPH) под действием света.

С

4

-путь фиксации СО

2

. Описанный выше процесс включения СО

2

в со-

став 3-фосфоглицерата (результат карбоксилазной реакции рибулозодифос-

фат-карбоксилазы/оксигеназы) называется С

3

-путем, а растения, в которых

он осуществляется — С

3

-растениями. В то же время существует альтернатив-

ный С

4

-путь (цикл Хэтча—Слэка), отличающийся присутствием дополни-

тельной начальной стадии — фиксации СО

2

в составе четырехуглеродного

соединения (оксалоацетата). Эту реакцию катализирует фосфоенолпируват-

карбоксилаза — фермент, работающий гораздо быстрее, чем рибулозодифос-

фат-карбоксилаза/оксигеназа. В результате у С

4

-растений углекислота вклю-

чается в состав оксалоацетата намного эффективнее, чем у С

3

-растений в со-

став 3-фосфоглицерата. Однако С

4

-путь требует дополнительных стадий и

затрат энергии: на фиксацию одной молекулы СО

2

здесь затрачивается 5 мо-

лекул АТР вместо 3 в С

3

-пути (рис. 13.6). Тем не менее, С

4

-растения (кукуру-

за, сахарный тростник, сорго, многие сорняки, произрастающие в умеренной

зоне и др.) растут го-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

189

COOH

C

O

CH

2

P

Фосфоенол

пируват

+

CO

2

+

H

2

O

C

O

O

H

C

CH

2

COOH

O

Оксалоацетат

Фосфоенолпиру

ваткарбоксилаза

O

COOH

C

CH

3

+

СО

2

(через малат

или аспартат)

В цикл Кальвина

ATP

+

P

i

AMP

+

PP

i

(карбоксилирование

рибулозодифосфата)

Пируват

дикиназа

-

-

-

Рис. 13.6. Цикл Хэтча—Слэка (С

4

-путь фиксации СО

2

)

раздо быстрее, чем С

3

-растения (пшеница, рожь, овес, рис и др.). Причиной

такого несоответствия служит фотодыхание — расточительный процесс, ха-

рактерный для всех С

3

-растений и практически отсутствующий у С

4

-

растений.

Фотодыхание. Этот процесс обязан существованию оксигеназной актив-

ности рибулозодифосфат-карбоксилазы/оксигеназы. Молекулярный кислород

конкурирует с СО

2

за активный центр данного фермента, и часть рибулозо-

дифосфата превращается в фосфогликолат (рис.13.4). Этого не происходит у

С

4

-растений, поскольку большинство их имеет своей родиной тропические

страны, где высокое испарение влаги заставило растения выработать меха-

низм закрывания устьиц, через которые ткани вентилируются газами, в са-

мые жаркие часы дня (при максимальном солнечном освещении). Чтобы та-

кой механизм не привел к снижению скорости фиксации СО

2

, растения запа-

сают углекислоту в составе малата или аспартата (образуются из оксалоаце-

тата в цикле Хэтча—Слэка), а затем расходуют по мере надобности (реакции

декарбоксилирования). В этом случае концентрация СО

2

в зеленых частях

растений всегда находится на высоком уровне и отсутствует конкуренция О

2

за активный центр фермента, поскольку молекулярный кислород поступает в

клетки в ограниченных количествах при закрывании устьиц.

Субстратом фотодыхания служит гликолат, который образуется при де-

фосфорилировании фосфогликолата. При фотодыхании (в отличие от мито-

хондриального дыхания, тоже характерного для растений в темноте) потреб-

ление О

2

и выделение СО

2

не связано с запасанием энергии, наоборот, здесь

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)