Белясова Н.А. Биохимия и молекулярная биология

Подождите немного. Документ загружается.

210

Ацетил

-

СоА

+

7

малонил

-

СоА

+

14

NADPH

+

14

H

+

®

®

Пальмитат

+

7

С

O

2

+

8

CoA

+

14

NADP

+

+

6

H

2

O

(15.1)

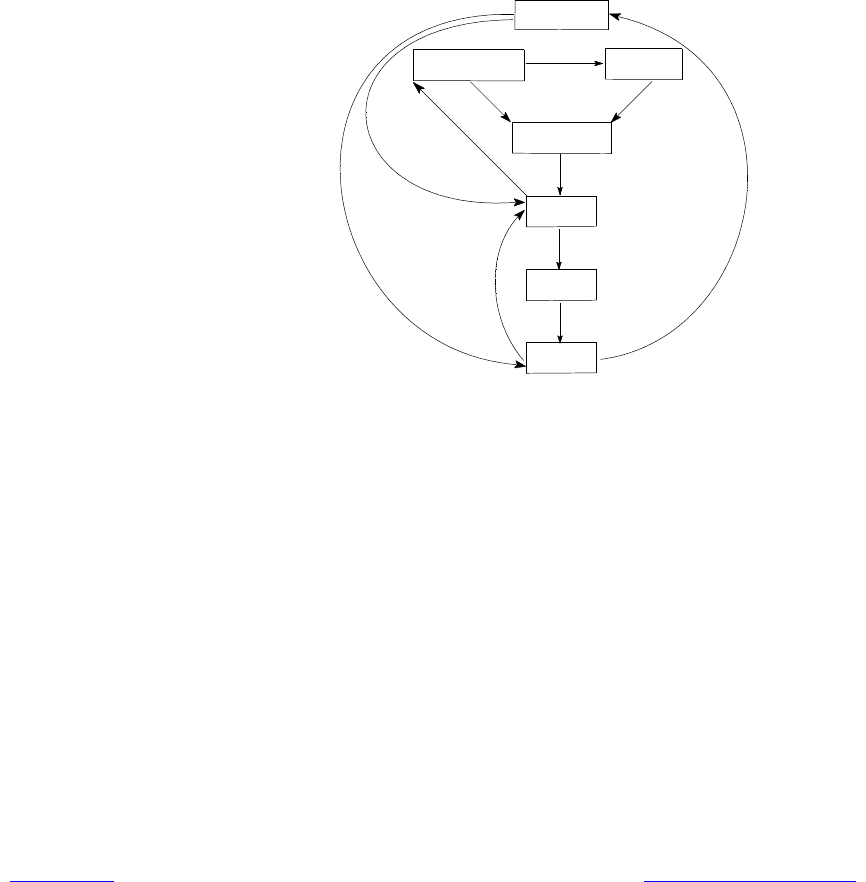

Удлинение цепи жирной кислоты происходит поэтапно, в ходе присоеди-

нения к ацетил-СоА двухуглеродных группировок, с участием сложной фер-

ментной системы, называемой синтазой жирных кислот. Синтаза жирных

кислот представляет собой гомодимер, т. е. состоит из двух идентичных по-

липептидных цепей, объединенных в комплекс. Каждая из двух частей может

катализировать 7 последовательных реакций наращивания жирнокислотной

цепи, при этом соблюдается согласованность действий частей и фермент ак-

тивен только в виде димера.

В составе каждой части синтазы жирных кислот присутствуют необходи-

мые для связывания субстратов сульфгидрильные группы. Одна SH-группа

находится в составе фосфопантетеина (рис. 7.9) — простети-ческой группы

одного из доменов синтазы, называемого ацилпереносящим белком (АПБ-

белок). Вторая SH-группа принадлежит остатку цистеина в другом домене

фермента — 3-кетоацил-АПБ-синтазе.

Активность мультиферментного комплекса пространственно распределе-

на по нескольким доменам, которые участвуют в катализе семи реакций, тре-

бующихся для построения молекулы пальмитата и высвобождения продукта

из комплекса с ферментом.

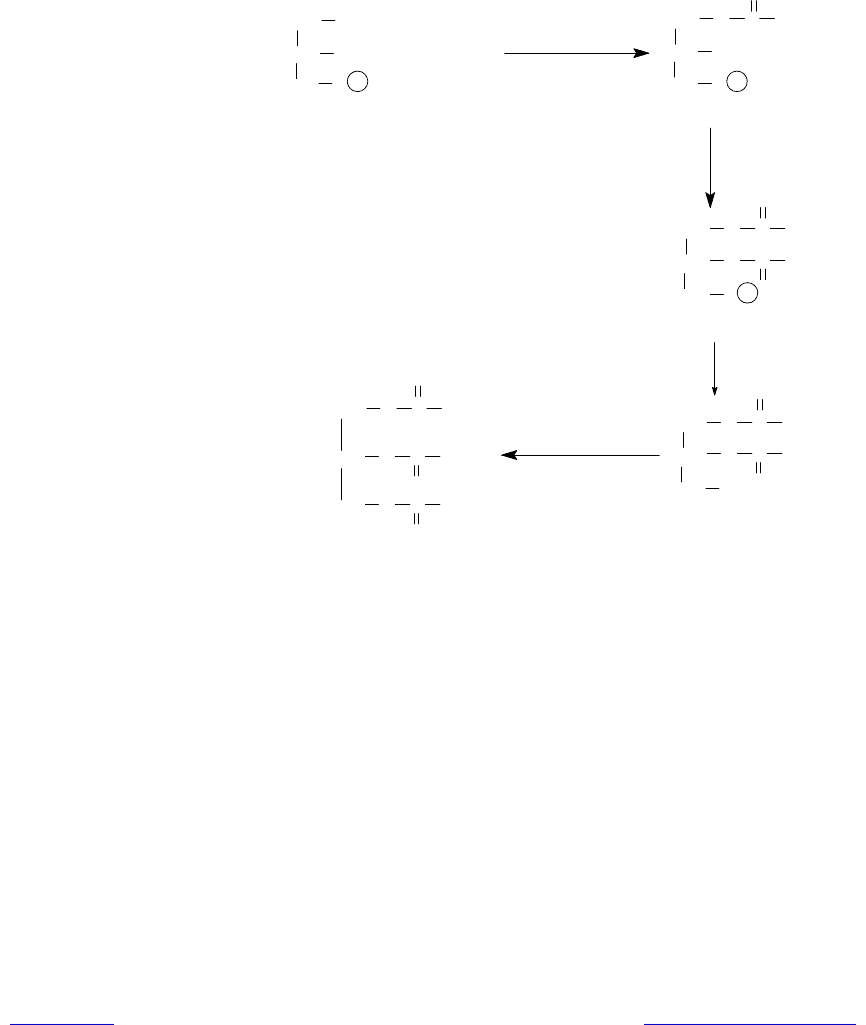

Первые этапы образования жирнокислотной цепи (рис. 15.2, 2) заключа-

ются в переносе ацильного остатка на сульфгидрильную группу цистеина

(cys-SH), а малонильного остатка — на сульфгидрильную группу фосфопан-

тетеина (pan-SH). Оба остатка располагаются в молекуле синтазы (Е) доволь-

но близко друг к другу. Когда обе SH-группы заняты ацильными остатками,

происходит удлинение цепи вследствие переноса ацильного компонента на

второй атом углерода малонильного остатка, в ходе чего происходит отщеп-

ление карбоксильной группы в виде СО

2

. Это та молекула углекислоты, кото-

рая включилась в состав малонил-СоА при карбоксилировании ацетил-СоА.

Таким образом, фиксация СО

2

(включение в состав органического вещества)

при биосинтезе жирных кислот не происходит! Декарбоксилирование необ-

ходимо, чтобы сдвинуть равновесие реакции вправо, поскольку при отщепле-

нии СО

2

резко возрастает реакционная способность оставшегося ацетильного

компонента, который легко конденсируется с остатком ацетил-СоА, присое-

диненным к SH-группе фосфопантетеина.

Следующие три реакции представляют собой восстановление 3-

кетогруппы, дегидратацию и восстановление двойной связи в остатке еноила.

После этого ацилтрансфераза переносит ацильный остаток (промежуточный

продукт, результат удлинения цепи на 2 атома углерода) на SH-группу цис-

теина, а освободившаяся SH-группа фосфопантетеина готова вновь акцепти-

ровать малонильный остаток.

После семи таких циклов формируется 16-углеродный пальмитоил, свя-

занный с сульфгидрильной группой фосфопантетеина. Его распознает и от-

щепляет от синтазы ацил-АПБ-гидролаза, в среду высвобождается конечный

продукт — пальмитиновая кислота.

Пальмитиновая кислота используется в качестве предшественника для

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

211

синтеза других насыщенных жирных кислот с более длинной цепью. Эти

процессы осуществляются у эукариот в митохондриях и в эндоплазматиче-

ском ретикулуме. К активированным СоА-эфирам жирных кислот добавля-

ются ацетильные остатки, донорами которых служит ацетил-СоА или мало-

нил-СоА.

15.2. Образование ненасыщенных жирных кислот

Ненасыщенные жирные кислоты синтезируются из насыщенных с соот-

ветствующей длиной цепи. Образование двойной связи у аэробных организ-

мов катализируется ферментом ацил-СоА-оксигеназой, и окисление происхо-

дит согласно реакции

Пальмитоил-СоА + NADPH + H

+

+ O

2

®

® Пальмитолеил-СоА + NADP

+

+ 2 H

2

O

В этом процессе одновременно окисляются два разных субстрата: жирная

кислота (возникает двойная связь) и NADPH, его катализируют монооксиге-

назы, называемые десатуразами. Известен и другой механизм образования

двойных связей в молекулах жирных кислот, не требующий участия молеку-

лярного кислорода. Например, в клетках E.coli синтез пальмитолеиновой ки-

слоты начинается еще на синтазе жирных кислот со стадии образования

двойной связи в составе С

10

-фрагмента. В этой реакции принимает участие

особый фермент, присутствующий в клетках кишечной палочки, — b-

оксидеканоилтиоэфирдегидратаза, который катализирует формирование цис-

b,g-двойной связи, а не транс-a,b-, как это имеет место на стадии образова-

ния еноил-производного при синтезе насыщенных жирных кислот. Затем

происходит удлинение ненасыщенного фрагмента до С

16

- и С

18

-производных.

У животных и растений введение в молекулу насыщенной жирной кисло-

ты первой двойной связи осуществляется в цитозоле довольно легко. Образо-

вание дополнительных двойных связей у растений происходит в эндоплазма-

тическом ретикулуме, а у животных не происходит вообще. Поэтому полине-

насыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая) являются для живот-

ных, в частности млекопитающих, незаменимыми компонентами и должны

поступать в организм с пищей (растительного происхождения). Эти жирные

кислоты служат субстратами для построения других полиненасыщенных

жирных кислот. Недостаток линолевой и леноленовой кислот в рационе жи-

вотных приводит к торможению роста, поражению кожных покровов и почек,

нарушению функции размножения.

15.3. Биосинтез полярных и неполярных липидов

Биосинтез липидов в клетках эукариот осуществляется на мембранах

гладкого эндоплазматического ретикулума. Большинство ферментов, прини-

мающих участие в этих процессах, ассоциированы с его мембранами и пред-

ставляют собой липопротеины.

Основными предшественниками для синтеза нейтральных липидов (триа-

цилглицеролов), а также полярных фосфо- и гликолипидов служат активиро-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

212

ванные жирные кислоты и глицерол-3-фосфат. Активация жирных кислот

происходит в следующей реакции:

Жирная кислота + АТР + СоА ® Ацил-S-СоА + АМР + PP

i

Глицерол-3-фосфат образуется либо при прямом фосфорилировании за

счет АТР при участии глицеролкиназы, либо при восстановлении промежу-

точного продукта гликолиза — дигидроксиацетон-3-фосфата ферментом 3-

глицерофосфатдегидрогеназой, использующей в качестве кофермента NADH.

Биосинтез неполярных липидов. Если биосинтез триацилглицеролов

осуществляется de novo (из глицеролфосфата и жирных кислот), то на первой

стадии происходит последовательное ацилирование двух свободных гидро-

ксильных групп молекулы глицерол-3-фосфата (рис. 15.3). При этом в реак-

ции этерификации СоА-эфиром жирной кислоты по первому

CH

2

OH

CH

CH

2

OH

O P

C

O P

OH

CH

CH

2

O

CH

2

R

1

O

Лизофосфатид

+

CoA

O

R

1

CH

2

O

CH

CH

2

O P

C

CO R

2

O

Фосфатидат

Фосфатидат

фосфатаза

O

R

2

O C

C

OH

CH

CH

2

O

CH

2

R

1

O

+

P

i

Диацилглицерол

O

R

1

O C

CO R

2

O

CH

2

CH

2

CH

O

R

3

O C

Триацилглицерол

Глицерол-3-фосфвт

3-Глицерофосфат-

О-ацилтрансфераза

1-Ацил-3-глицерофосфат-

О-ацилтрансфераза

Диацилглицерол-О-

ацилтрансфераза

+ ацил-S-CoA

CoA +

+ CoA

+ ацил-S-CoA

+ ацил-S-CoA

-

Рис. 15.3. Биосинтез триацилглицеролов: R

1

, R

2

, R

3

—

углеводородные цепи жирных кислот

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

213

атому углерода глицерол-3-фосфата вначале формируется моноацилгли-

церол-3-фосфат (лизофосфатид), а затем — диацилглицерол-3-фосфат (фос-

фатидат).

На следующей стадии происходит гидролитическое отщепление фосфат-

ной группы от молекулы фосфатидата и образуется 1, 2-диацилглицерол, ко-

торый взаимодействует с третьим СоА-производным жирной кислоты, в ре-

зультате чего формируется триацилглицерол (триглицерид).

Кроме описанной схемы, синтез нейтральных липидов может осуществ-

ляться с участием в качестве предшественников продуктов расщепления ли-

пидов, попадающих в организм с пищей. Эти процессы особенно интенсивны

в слизистой кишечника животных. Нейтральные жиры расщепляются в пи-

щеварительном тракте панкреатическими липазами до жирных кислот и 2-

моноацилглицеролов, которые всасываются слизистой кишечника. В клетках

слизистой оболочки происходит последовательное ацилирование 2-

моноацилглицерола СоА-эфирами жирных кислот с образованием триацилг-

лицеролов. Эти реакции катализируют особые ацилтрансферазы.

Триглицериды, как уже отмечалось, являются основными запасными ве-

ществами в клетках животных и некоторых других организмов. Особое зна-

чение они имеют для впадающих в спячку и мигрирующих на далекие рас-

стояния животных. Например, верблюды запасают триацилглицеролы в горбу

и используют их как источник воды, которая образуется при окислении. У

полярных животных (тюленей, моржей и др.) триглицериды часто выполняют

функцию теплоизолятора. Некоторые животные используют неполярные ли-

пиды для регулирования плавучести. Например, в спермацетовом мешке ка-

шалотов находится несколько тонн триацилглицеролов, содержащих в соста-

ве молекул ненасыщенные жирные кислоты. Плотность (консистенция) этих

триглицеридов зависит от температуры среды: повышается при понижении

температуры. Питаясь кальмарами, кашалоты заплывают на большие глуби-

ны, где температура воды ниже обычной. Это индуцирует кристаллизацию

триглицеридов, увеличивается их плотность соответственно увеличению

плотности морской воды на глубине, и животное, не прибегая к дополнитель-

ным усилиям, может долго оставаться на большой глубине.

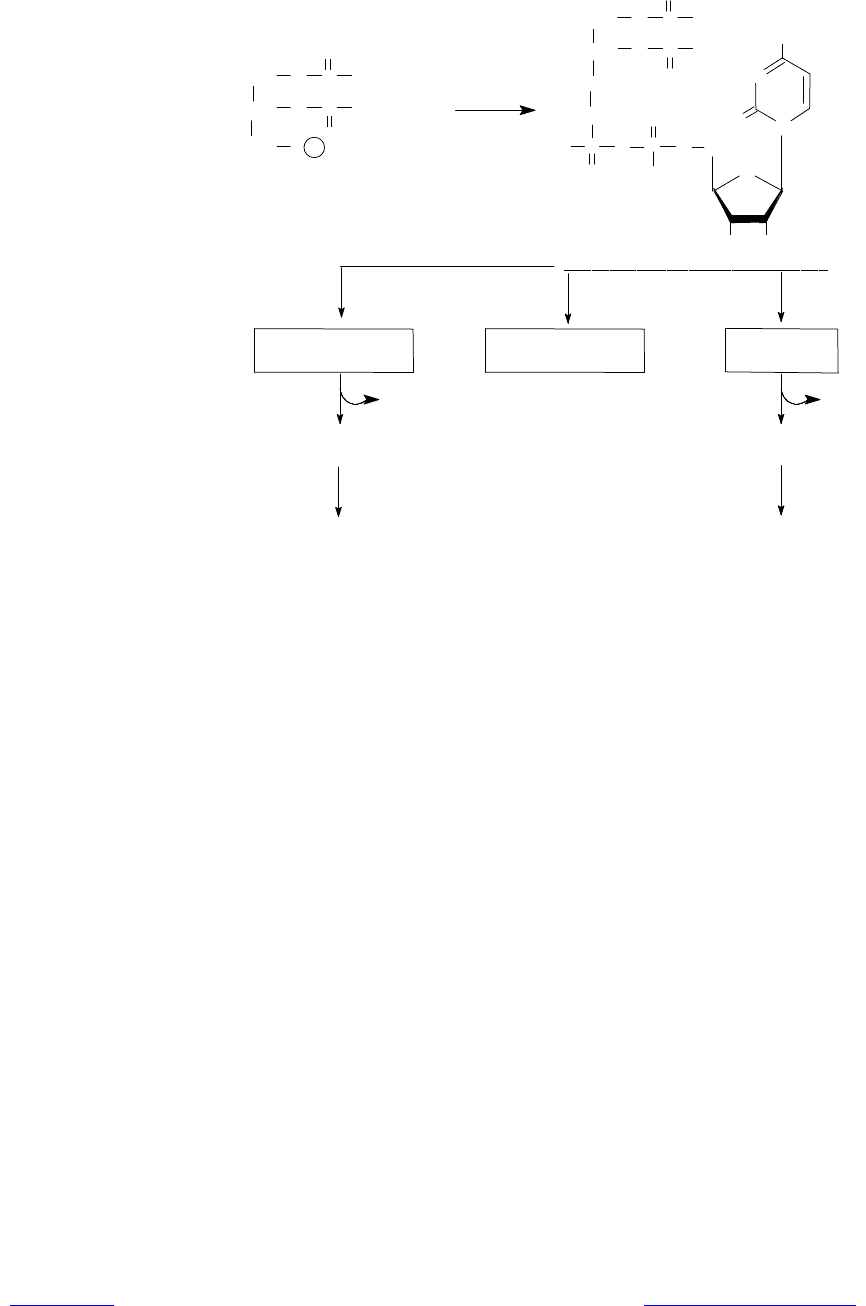

Биосинтез полярных липидов. Первые этапы биосинтеза фосфо- и гли-

колипидов совпадают с таковыми для синтеза триацилглицеролов: в ходе

этих реакций тоже образуются фосфатидат и диацилглицерол (рис. 15.3). На

следующих этапах к молекуле диацилглицерола может присоединяться с по-

мощью специфического переносчика активированная полярная «голова» мо-

лекулы (чаще аминоспирт). В других случаях, наоборот, на полярную «голо-

ву» переносится активированная молекула диацилглицерола.

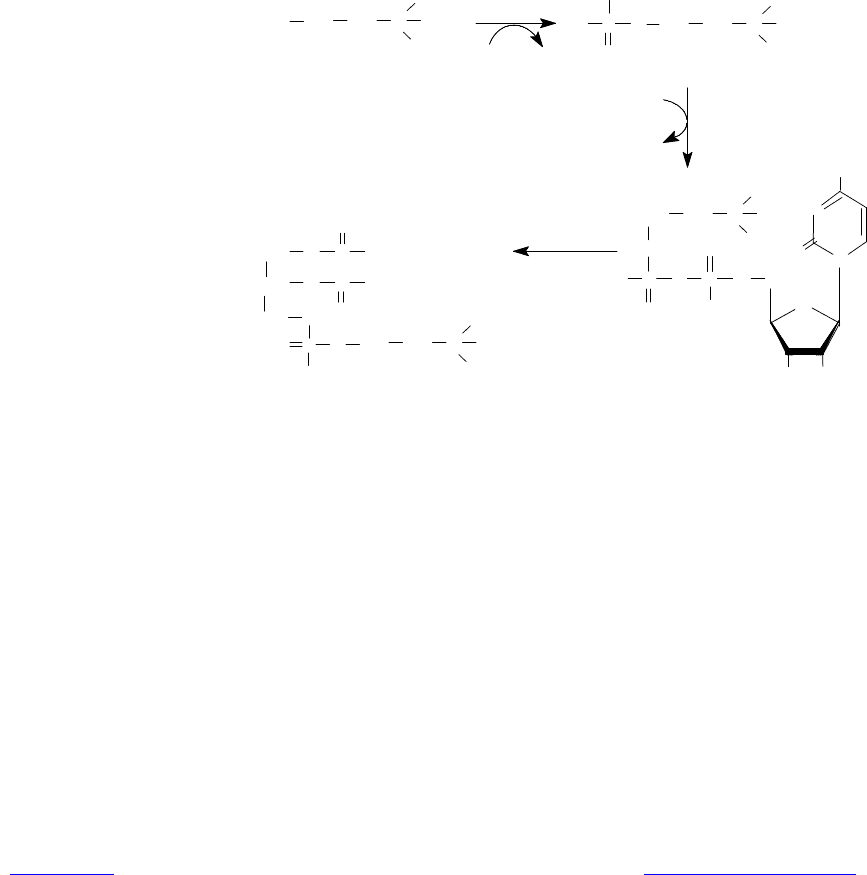

На рис. 15.4 представлены реакции биосинтеза фосфатидилхолина. В

этом процессе активация холина осуществляется путем соединения с СDP, и

этот нуклеозиддифосфат служит переносчиком холинфосфата на молекулу

диацилглицерола. Подобная закономерность наблюдается в биосинтезе поли-

сахаридов, только там переносится сам моносахарид, а не его фосфорилиро-

ванная форма (рис. 14.3).

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

214

Аналогичным путем (с использованием цитидиндифосфатэтаноламина)

синтезируется другой важный компонент мембран — фосфатидил-

этаноламин.

Другие фосфолипиды, такие, как фосфатидилинозит, фосфатидилглице-

рол, дифосфатидилглицерол, фосфатидилсерин, синтезируются при участии

активированного диацилглицерола — цитидиндифосфатдиацил-глицерола.

Это соединение образуется при взаимодействии СТР с фосфатидатом

(рис. 15.5). Перенос остатка фосфодиацилглицерола на один из спиртов ката-

лизируется специфическими фосфатидилтрансферазами и приводит к форми-

рованию перечисленных выше глицерофосфолипидов.

Кроме охарактеризованных выше способов биосинтеза полярных липи-

дов, существует возможность взаимопревращения глицерофосфолипидов ме-

жду собой (рис. 15.5). Так при декарбоксилировании фосфатидилсерина об-

разуется фосфатидилэтаноламин, а он, в свою очередь, может превращаться в

фосфатидилхолин при троекратном метилировании S-аденозилметионином

атома азота. Фосфатидилглицерол-1-фосфат способен превращаться в ди-

фосфатидилглицерол.

Описанные закономерности биосинтеза глицерофосфолипидов характер-

ны и для процессов синтеза других полярных липидов. На скорость биосин-

теза липидов у животных очень сильно воздействуют гор-

OH CH

2

CH

2

N CH

3

CH

3

CH

3

P

+

Холинкиназа

ATP

ADP

+

CH

3

CH

3

CH

3

NCH

2

O CH

2

O

O

OH

O

-

-

Холин

Холинфосфат

CTP

PP

i

СТР: холинфосфат

цитидилтрансфераза

O

OH

NH

2

CH

2

N

N

CH

2

O

-

O

O

O OP

PO

O

O

-

P

+

CH

3

CH

3

CH

3

NCH

2

Цитидиндифосфатхолин

Холинфосфо

трансфераза

O

R

1

CH

2

O

CH

CH

2

O

C

CO R

2

O

O

O

-

O

CH

2

N CH

3

CH

3

CH

3

+

CH

2

+

CMP

Фосфатидилхолин (лецитин)

+ диацил-

глицерол

-

-

Рис. 15.4. Биосинтез фосфатидилхолина: R

1

, R

2

— углеводородные

цепи жирных кислот; СТР — цитидинтрифосфат

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

215

Фосфатидат

O

R

2

O C

C

O P

CH

CH

2

O

CH

2

R

1

O

-

O

O

O OP

P O C

O

O

O

-

O

N

N

CH

2

NH

2

OH

O

OH

+

CTP

O

R

1

CH

2

O

CH

CH

2

C

CO R

2

O

Цитидиндифосфатдиацилглицерол

+

CMP

+

CMP

+

CMP

P

i

Дифосфатидилглицерол

CO

2

Фосфатидилхолин

CDP-диглицерид-

синтаза

+ глицерол-

фосфат

+ инозит

+ серин

Фосфатидил-

глицерол-1-фосфат

Фосфатидил-

инозит

Фосфатидил-

серин

Фосфатидил-

глицерол

Фосфатидил-

этаноламин

+ Фосфатидил-

глицерол

+ 3(-СН

3

)

Рис. 15.5. Альтернативные пути биосинтеза полярных липидов

моны, в первую очередь инсулин, который стимулирует синтез жирных ки-

слот из глюкозы (продуктов ее расщепления).

Биосинтез стеролов. Эти соединения могут синтезировать все организ-

мы, однако многие из них используют стеролы, присутствующие в пище. На-

пример, суточная потребность человека в холестероле удовлетворяется на

50% с продуктами питания, и на 50% — за счет биосинтеза.

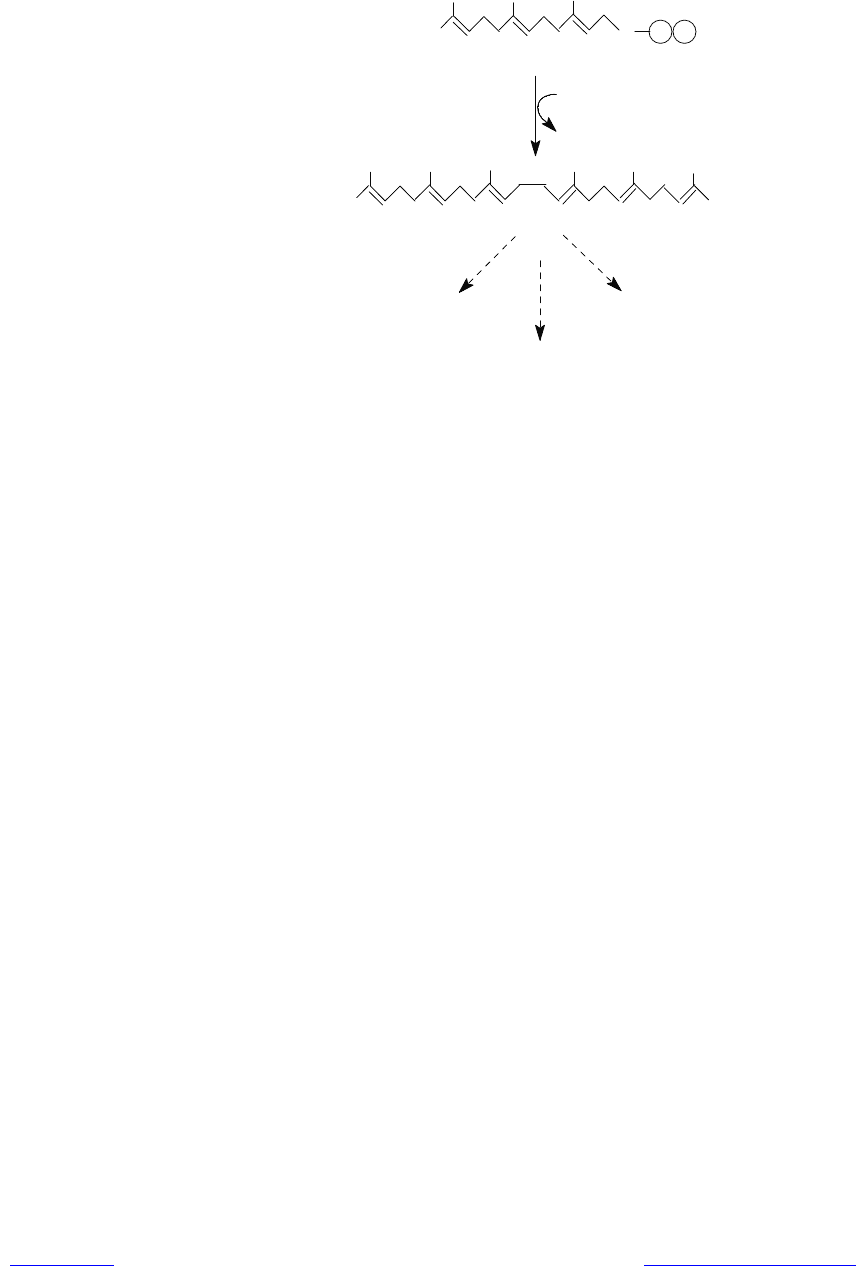

Основным предшественником для биосинтеза стеролов является ацетил-

СоА, который поэтапно, с соблюдением определенных стадий (правило Ру-

жечки) превращается в фарнезилпирофосфат (рис. 17.2), служащий также

промежуточным соединением в синтезе каротиноидов. При димеризации двух

молекул фарнезилпирофосфата по типу «голова к голове» возникает 30-

углеродный линейный изопреноид сквален, который циклизуется и модифи-

цируется с образованием стеролов (рис. 15.6). Данный процесс идентичен

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

216

синтезу каротиноидов, и его принципы, а также этапы биосинтеза фарнезил-

пирофосфата, описаны в главе 17.

Фарнезилпирофосфат

C

H

3

CH

3

CH

3

O P P

H

3

C

2

NADPH

NADP

+

H

3

C

CH

3

CH

3

CH

3

CH

3

CH

3

CH

3

H

3

C

Сквален

В клетках растений,

дрожжей, мицели

альных грибов

Эргостерол Холестерол

В клетках животных,

некоторых бктерий

Другие стеролы

-

Рис. 15.6. Некоторые этапы биосинтеза стеролов

Эргостерол получают биотехнологическим путем при культивировании

дрожжей (Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlbergensis, Candida

guilliermondii), а также мицелиальных грибов (Penicillium notatum). Эргосте-

рол является предшественником эргокальциферола (витамина D

2

), а холесте-

рол, синтезируемый животными и некоторыми бактериями, служит предше-

ственником холекальциферола (витамина D

3

).

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

217

Глава 16. МЕТАБОЛИЗМ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ

В этой главе, нарушая установленную закономерность, будут рассмотрены

и те процессы превращения азотсодержащих соединений, которые приводят к

выделению энергии, и те, которые требуют притока энергии. Целесообраз-

ность такого отступления от принятого условия диктуется очень тесной свя-

зью между метаболическими процессами, происходящими с участием азотсо-

держащих молекул.

К азотсодержащим соединениям клетки относятся аминокислоты и сфор-

мированные из них белки, азотистые основания и содержащие их нуклеино-

вые кислоты, большинство кофакторов, многие витамины и некоторые другие

вещества. Среди перечисленных молекул первостепенное значение для орга-

низма имеют, конечно, белки — в количественном отношении они преоблада-

ют среди всех клеточных макромолекул. Поэтому баланс азота в организме (клет-

ке) определяется метаболизмом белков.

16.1. Белковый обмен

Все клетки способны к синтезу белка. Структура белковых молекул уни-

кальна для представителей каждого вида и определяется последовательно-

стью триплетов нуклеотидов в смысловой цепи ДНК (глава 3). Именно спе-

цифика клеточных белков определяет видовую специфичность организмов.

Поэтому при образовании новых клеток белковые молекулы синтезируются

de novo из низкомолекулярных предшественников (аминокислот). Синтез и

распад белка постоянно осуществляются и в зрелых клетках, между этими

процессами в норме устанавливается динамическое равновесие. Показано,

что, например, в организме взрослого человека ежедневно разрушается до

аминокислот 300—400 г белка и примерно такое же количество аминокислот

включается во вновь образованные белковые молекулы. Почему метаболизи-

рующая клетка вынуждена постоянно синтезировать белок? В первую очередь

потому, что время полужизни многих ферментных белков очень небольшое:

от 2 мин до нескольких дней. Наиболее короткоживущими являются ключе-

вые ферменты метаболических путей. Постоянное разрушение и синтез бел-

ков позволяют клеткам быстро приводить в соответствие с метаболическими

потребностями уровень и активность ферментов. Недавно стало известно, что

время полужизни белка в клетке определяется природой его N-концевой ами-

нокислоты: если она легко связывается со специфическим белком (убикви-

тином), то убиквитинированный белок легко атакуется протеиназами и раз-

рушается. В противоположность ферментным структурные белки, гистоны,

гемоглобин, а также белки цитоскелета особо долговечны.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

218

Расщепление белков в клетках происходит в ходе гидролиза, который

наиболее эффективен у эукариот в лизосомах и специализированных орга-

неллах — протеасомах, но частично имеет место и в цитозоле. Кроме того,

клетки, способные использовать экзогенный белок в качестве питательного

субстрата, как правило, обладают внеклеточными (секреторными) фермента-

ми, с помощью которых осуществляется гидролитическое расщепление белка

вне клетки. Расщепление белков катализируют ферменты —

пептидогидролазы, среди которых выделяют протеиназы и пептидазы.

Протеиназы (эндопептидазы) способны расщеплять пептидную связь внутри

пептидной цепи. Экзопептидазы атакуют пептидную молекулу с конца цепи:

аминопептидазы — с N-конца, карбоксипептидазы — с С-конца.

Итак, белки в каждой клетке постоянно расщепляются до аминокислот.

Аминокислоты не могут запасаться в клетках, они должны быть сразу расхо-

дованы либо в процессе синтеза белка, либо в процессах превращения амино-

кислот. Поскольку соотношения разных аминокислот в распадающихся и но-

восинтезируемых белках неодинаковы, какая-то часть аминокислот, образо-

ванных при гидролизе белка, не участвует в биосинтезе. Эти аминокислоты

подвергаются в первую очередь реакциям дезаминирования (отщепление

аминогрупп) и трансаминирования (обмен кето- и аминогруппами), а также

реакциям превращения по карбоксильной и боковым группам.

В ходе реакций дезаминирования накапливается аминный азот, который,

за исключением тех аминогрупп, которые повторно включаются в биосинтез

аминокислот, выводится из организма. Механизм выведения аммиака из ор-

ганизмов высших животных связан с образованием мочевины и представлен

циклом мочевины. Расщепление углеродных скелетов аминокислот связано

с их окислением и в конечном итоге приводит к формированию небольшого

числа продуктов (обычно 7), которые могут вовлекаться в ЦТК или использо-

ваться иначе, в том числе обеспечивая энергетический выигрыш.

Синтез аминокислот может осуществляться в клетках всех организмов, но

в разном объеме. Так, автотрофные организмы (в первую очередь, растения),

а также многие гетеротрофные микроорганизмы способны самостоятельно

синтезировать все 20 входящих в состав белка аминокислот. В то же время

отдельные представители мира микробов могут нуждаться для роста в 10—18

аминокислотах (полиауксотрофные штаммы некоторых молочнокислых бак-

терий). В организме человека не могут синтезироваться 8 из 20 белковых

аминокислот, эти незаменимые аминокислоты должны потребляться с пи-

щей.

Предшественниками для синтеза аминокислот служат промежуточные

продукты катаболических путей и ЦТК, а также аммонийный азот. С другой

стороны, нужные аминокислоты могут образовываться в процессе превраще-

ний (чаще трансаминирования) между кетокислотами и уже имеющимися в

клетке аминокислотами. Если бы в живой природе реализовывался только

второй путь, запасы белка на планете стремительно бы сокращались. Именно

азот, формирующий аминогруппы в составе белковых молекул, способствует

постоянному пополнению белковых ресурсов и в то же время выполняет роль

одного из основных лимитирующих факторов развития организмов. Каковы

источники аммонийного азота, который может включаться в состав аминокис-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

219

лот? Ответ на этот вопрос можно получить, рассмотрев круговорот азота в приро-

де.

16.2. Круговорот азота в природе

Разнообразие неорганических форм азота в природе достаточно велико:

это молекулярный азот, на долю которого приходятся основные запасы азота

биосферы, окисленные формы (нитраты, нитриты, разнообразные окислы

азота), а также восстановленные формы (аммиак и соли аммония). В составе

органических соединений азот в основном представлен аминогруппами ами-

нокислот. На рис. 16.1 представлены основные пути превращений различных

форм азота.

Нетрудно заметить, что животные используют только органический азот,

который поступает в организм с пищей. Запасы органических форм азота по-

полняются за счет деятельности растений и микроорганизмов, которые спо-

собны восстанавливать окисленные формы азота и включать его в состав

аминогрупп. Но окисленные формы азота легко вымываются из почвы в моря

и океаны с осадками и, кроме того, восстанавливаются денитрификаторами

до окислов азота и N

2

, которые поступают в атмосферу. Поэтому запасы свя-

занных форм азота на планете вскоре могли бы истощиться, если бы не по-

стоянно протекающие процессы фикса-

N

2

атмосферы

Белок растений и

микроорганизмов

Белок

животных

Органика опада,

экскременты

NH

3

, соли

аммония

Ионы NO

2

-

-

Ионы NO

3

поедание

гибель

гибель, выде

ление при жиз

недеятельности

разложение

редуцентами

восстанов

ление в

клетках

растений,

многих

микроорга

низмов

включение

в состав

аминокислот

денит

рификация

(бактерии)

нитрификация

(1 стадия)

нитрификация

(2 стадия)

1,2

1,3

-

-

-

-

-

Рис. 16.1. Круговорот азота в природе: 1 — промышленная фиксация азо-

та; 2 — деятельность свободноживущих и симбиотических азот-

фиксаторов; 3 — физические силы природы

ции молекулярного азота. Эту деятельность частично осуществляет человек

при производстве азотных удобрений (очень дорогой и энергозатратный про-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)