Бахтин С.А., Овчинников И.Г., Инамов Р.Р. Висячие и вантовые мосты. Проектирование, расчет, особенности конструирования

Подождите немного. Документ загружается.

101

Если подвеска представляет собой канат, то конструкция данного уз-

ла будет аналогичной рис. 5.9.

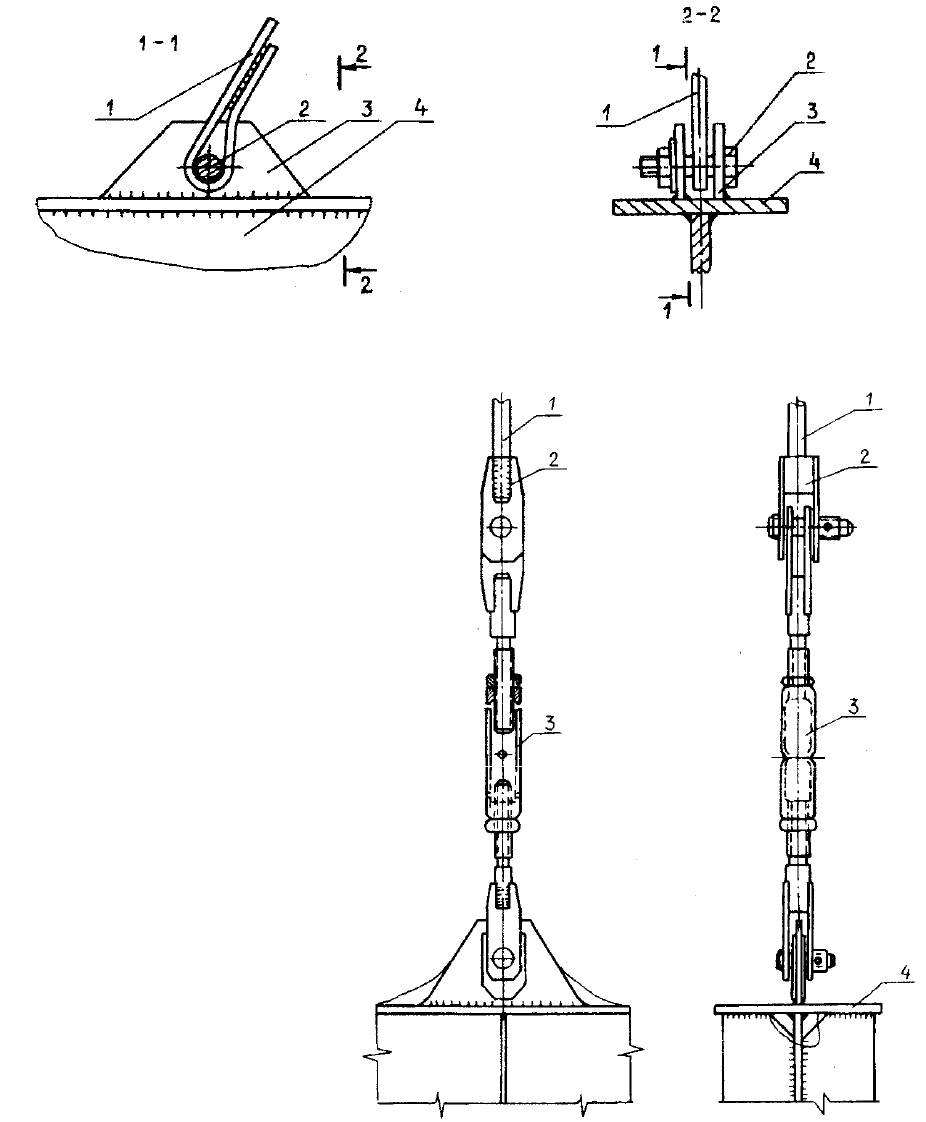

Рис. 5.8. Конструкция узла прикрепления подвески к балке жесткости:

1 – подвеска; 2 – болт-шарнир; 3 – фасонка; 4 – балка

В конструкции подвески необходимо предусмотреть устройство для

регулирования ее длины. Это может быть стяжная муфта с разносторонней

резьбой – при ее вращении концы круглых стержней или анкерные стака-

ны будут приближаться друг к другу (см. рис. 5.9). Можно подвеску с ан-

Рис. 5.9. Конструкция узла

регулирования длины

подвески: 1 – подвеска:

2 – анкерные стаканы;

3 – муфта; 4 – балка

102

керным стаканом пропустить под плиту проезжей части и регулирование

проводить при помощи домкратов и поперечных балок, аналогично кабелю

на анкерной опоре (см. рис. 5.7).

Ввиду ограниченности объема данного учебного пособия вопросы

конструирования балок жесткости опущены, но оно принципиально не от-

личается от обычных металлических, сталежелезобетонных или железобе-

тонных балок [1, 2 и др.].

Конструкции кабельных мостов широко представлены в литературе

[2, 4, 6, 11, 13, 17, 23, 29, 34].

5.3. Висячие мосты повышенной жесткости

В данном подразделе рассмотрим только конструкции узлов, отли-

чающиеся от приведенных ранее (рис. 5.4-5.9). Например, узел прикрепле-

ния кабеля к балке жесткости (рис. 5.10).

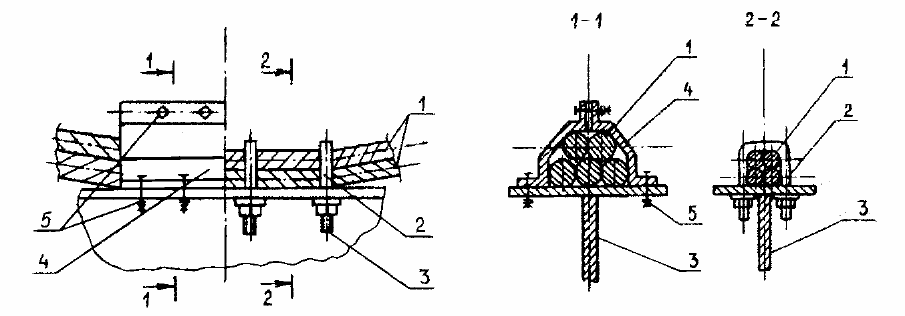

Рис. 5.10. Конструкция узла прикрепления кабеля к балке жесткости: 1 – кабель;

2 – скобы с гайками; 3 – балка: 4 – обойма; 5 – болты для стяжки

Необходимо учесть, что в данном узле происходит передача не толь-

ко вертикальной составляющей усилия в кабеле, но и горизонтальной.

Прикрепление кабеля к балке создает продольное усилие в ней при загру-

жении половины пролета, что следует учитывать при расчете сечений. Хо-

тя иногда узел проектируют без передачи горизонтальной составляющей

усилия.

Узел крепления наклонной подвески (рис. 5.11 ) принципиально от-

личается от аналогичного узла на рис. 5.4 тем, что здесь болты расчетные,

их следует подбирать из условия обеспечения восприятия сдвигающей си-

лы за счет трения обоймы о поверхность канатов. Длина подвесок регули-

руется при помощи гаек и резьбы, расположенных на их концах.

103

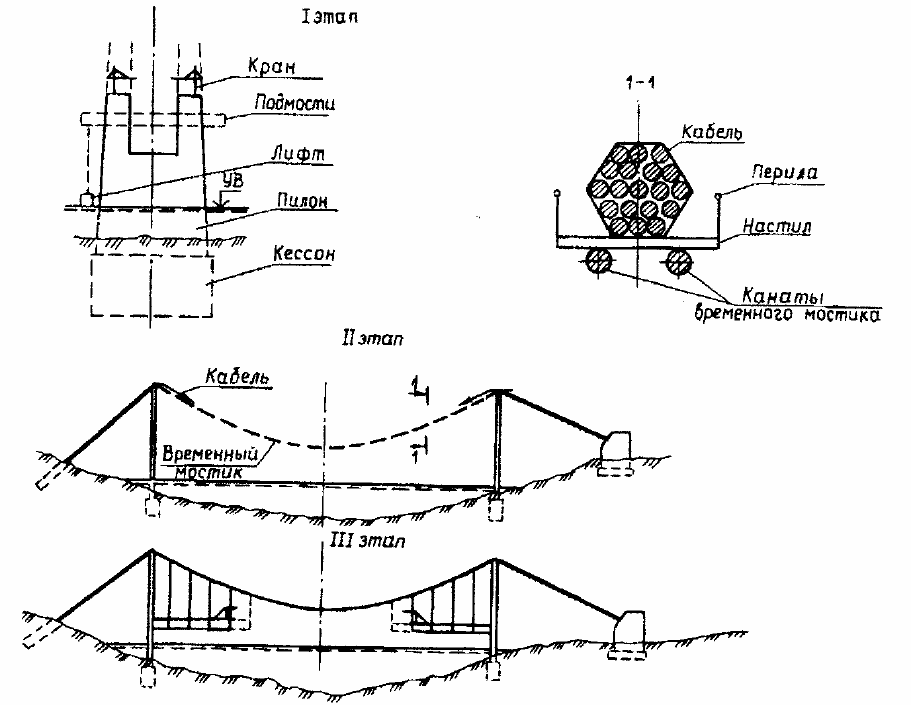

Рассмотрим несколько подробнее конструкцию Танкервильского

моста (Франция, р. Сена, 1959 г., рис. 5.12). В архитектурном отношении

интересно

Рис 5.11. Узел крепления наклонной подвески к кабелю: 1 - кабель; 2 - подвеска;

3 - обойма с упором. 4 - болты; 5-гайки регулирования

Рис. 5.12. Танкервильский мост (Франция, р. Сена, 1959 г.)

104

решены анкерные опоры. Левая оттяжка закреплена в скальном грунте,

проходя внутри тоннеля длиной 40 м. Правая опора расположена в пойме,

и ей придали выразительное очертание: ее массивность, с одной стороны,

показывает мощь конструкции, а с другой стороны, - отделяет висячий

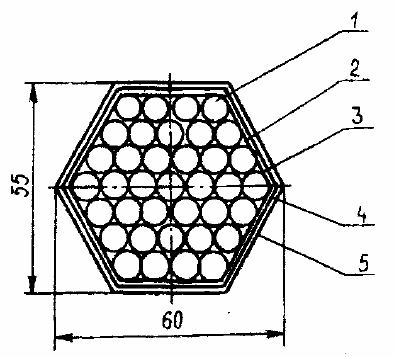

мост от эстакадной части. Кабели компактного типа, в виде шестиугольни-

ка размерами 0,65х0,58 м, состоящего из 56 канатов. Мост относительно

неширок: В = 16 м (В/l = 1:40), и для придания ему аэродинамической

устойчивости использована ферма жесткости. Пилоны приняты железобе-

тонные, общая высота опоры 130 м (H

пл

= 67 м). На рис. 5.13 показаны три

основные этапа монтажа: сооружение пилонов (фундаменты кессонного

типа); навешивание временного

рабочего мостика и монтаж кабеля; подвешивание фермы жесткости.

Следует обратить внимание на то, что монтаж фермы ведется сим-

метрично, чтобы уменьшить искажение формы кабеля.

Рис. 5.12. Танкервильский мост (Франция, р. Сена, 1959 г.)

Ряд уникальных мостов с наклонными подвесками запроектирован

ЦНИИПроектстальконструкция (ПСК) под трубопроводную нагрузку (р.

Амударья, l = 660 м; р. Днепр, l =720 м, р. Амударья, l =950 м) и нагрузку

105

Рис. 5.13. Схема сооружения Танкервильского моста

от транспортера с грузом (р. Волга, l = 874 м).

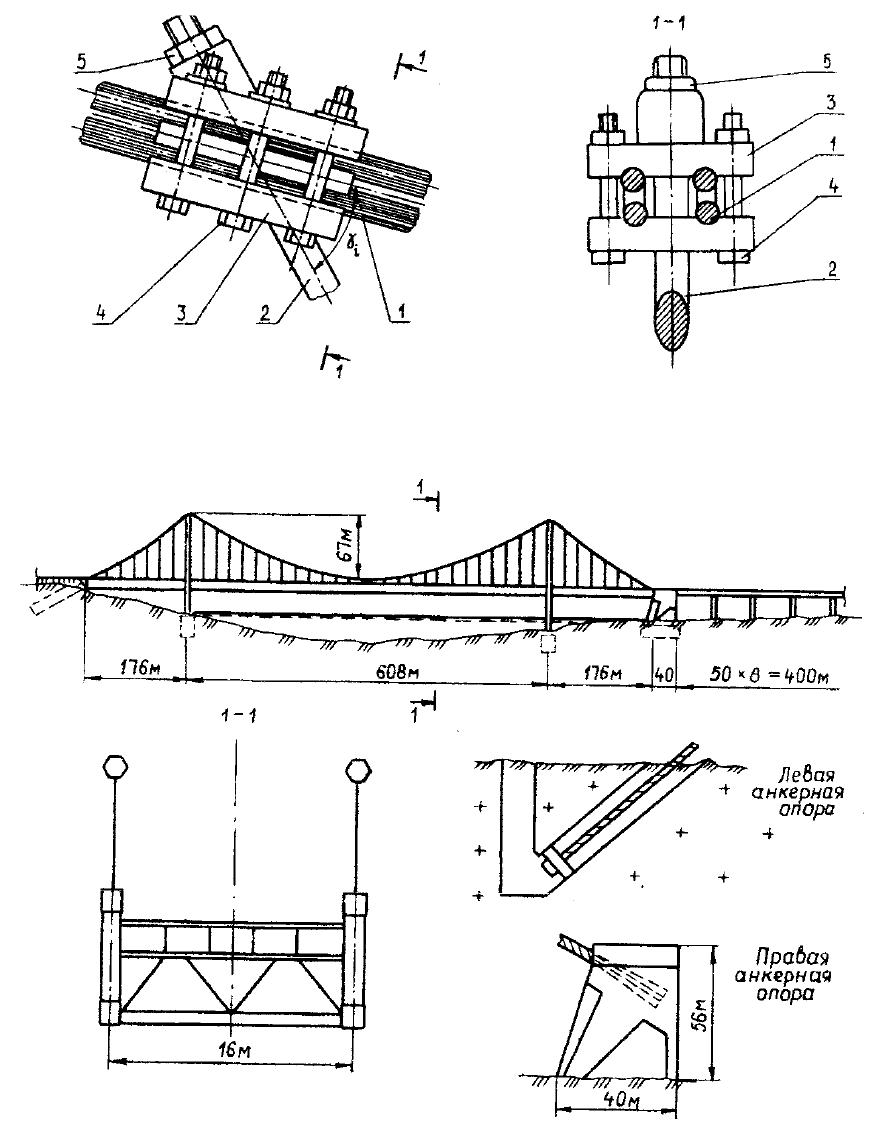

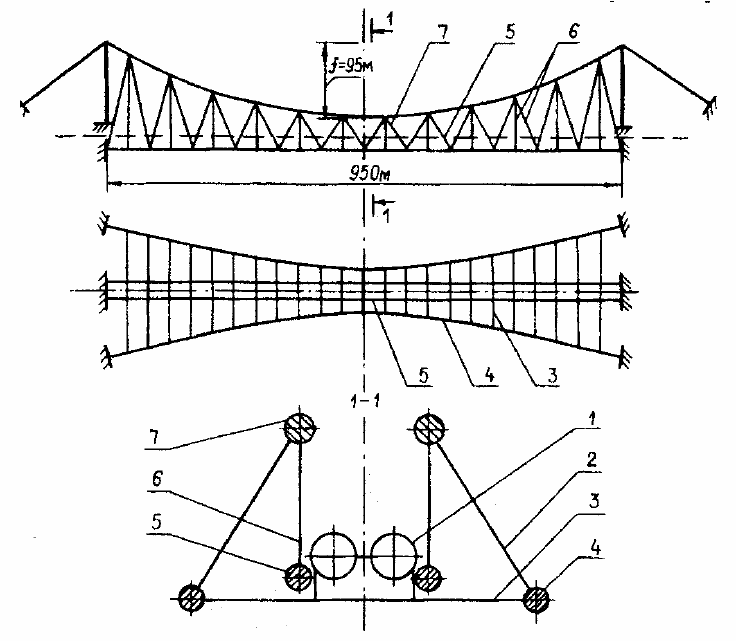

На рис. 5.14 показан проект висячего трубопроводного моста проле-

том l = 950 м. Главной особенностью трубопроводных мостов является

чрезвычайно малая ширина (В/l =1:300...1:350), поэтому в представленной

конструкции действуют три пары кабелей, образующих жесткую про-

странственную систему, обеспечивающую вертикальную, горизонтальную

и крутильную жесткость.

Основной кабель (20 канатов диаметром 71,5 мм) имеет обычное

очертание, нижний прямолинейный кабель (20 ∅71,5 мм) натянут в гори-

зонтальной плоскости. Между этими кабелями расположены две верти-

кальные плоскости основных подвесок.

Третья пара кабелей – ветровые оттяжки (3 ∅71,5 мм) – натянуты в

горизонтальной плоскости и имеют параболическое очертание (см. план на

рис. 5.14). Между основным кабелем и ветровыми оттяжками, между ниж-

ним кабелем и ветровыми оттяжками располагаются ветровые подвески

(∅25 мм).

106

Рис. 5.14. Висячий трубопроводный мост: 1 – трубопровод (2 ∅1000 мм),

2 – ветровые наклонные растяжки-подвески, 3– ветровые горизонтальные растяжки,

4 – ветровой кабель, 5 – нижний горизонтальный прямолинейный кабель,

6 – основные подвески, 7 – основной кабель

Мост рассчитан на пропуск трубопроводной нагрузки по двум тру-

бам диаметром 1000 мм.

Более подробные сведения о висячих мостах повышенной жесткости

изложены в [2–6, 8, 11, 13, 15, 17, 23, 26, 30, 31, 34].

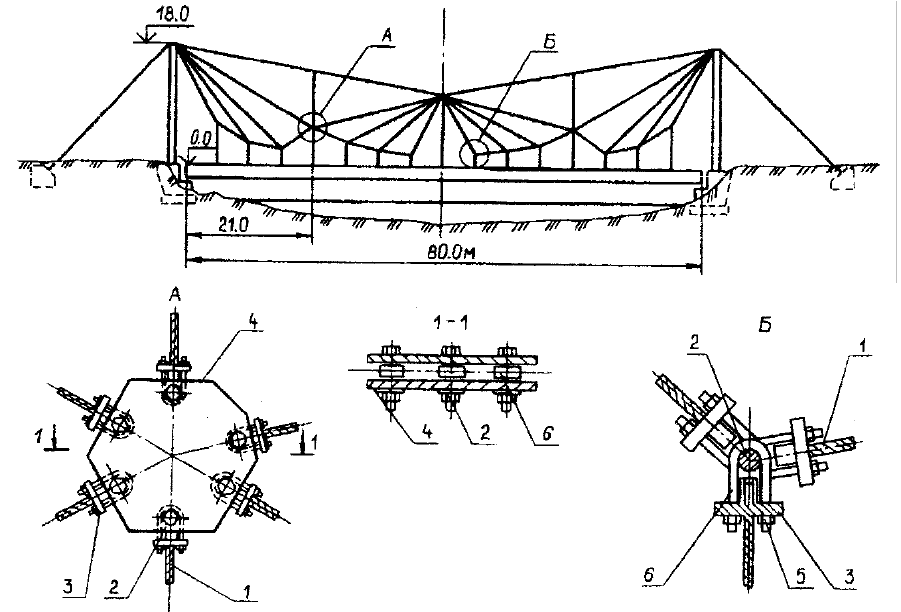

5.4. Вантовые мосты с решетчатыми фермами

Как уже отмечалось ранее, мосты данных систем были популярны до

30-40-х гг. В СССР был построен ряд интересных мостов с вантовыми

фермами:

р. Магана, 1932 г., l = 80м, рис. 5.15;

р. Сурхоб, 1935 г., l = 120 м, см. рис. 1.4, а,

р. Нарын, 1935 г., l = 132 м;

р. Заревшан, 1934 г., l = 145 м.

107

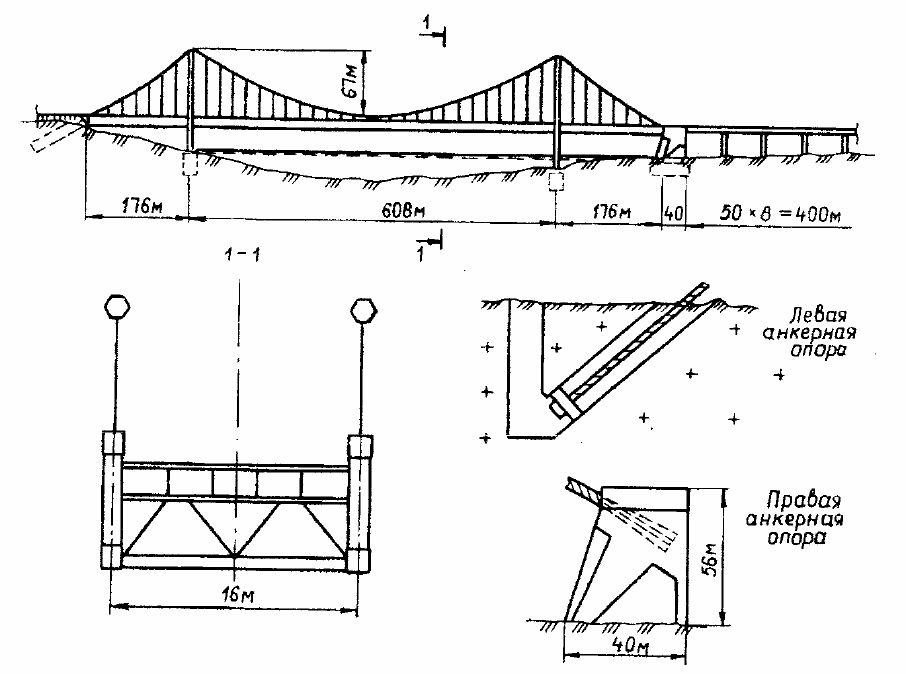

Рис. 5.15. Конструкции вантовых мостов с решетчатыми фермами: 1 – ванты;

2 – болт-шарнир; 3 – анкерный стакан; 4 – фасонки: 5 – гайки регулирования; 6 – скоба

К достоинствам этих мостов можно отнести отсутствие S-образного

изгиба и хороший внешний вид. Но недостатки данных систем (малые про-

леты, трудоемкость, сложность монтажа) привели к тому, что сейчас они

не строятся.

Тем не менее, представляет интерес цитата из [34], написанная в

1934 г.: «Вантовые мосты (с решетчатыми фермами), будучи легкими со-

оружениями, из удобно транспортируемых элементов малого веса, допус-

кающими сборку без устройства подмостей, наравне с висячими мостами

являются незаменимыми для пионерного строительства в мало освоенных

гористых местностях.»

Далее в [34] приводятся девять факторов, определяющих эффектив-

ность вантовых ферм, например:

«... 3. Сечения элементов работают без ослабления заклепочными

дырами.

... 5. Образование стержней ферм из ряда отдельных элементов уве-

личивает безопасность сооружения и позволяет провести принцип про-

грессивного последующего развития элементов ферм с ростом обращаю-

щихся на дороге нагрузок ...

108

... 7. Простота узловых соединений, представляющих небольшие и

несложные детали, обеспечивающие разборность ферм ...»

На рис. 5.15 показаны принципиальные решения основных узлов

винтовых ферм. Основу узлов составляют болты-шарниры, фасонки и ан-

керные устройства в виде анкерного стакана, объединенного со скобой.

Длина элементов фермы регулируется (важный аспект данных систем –

обеспечить расчетную геометрию узлов, иначе элементы могут выклю-

чаться из работы) при помощи гаек и резьбы на скобах. Информацию о

данных мостах можно получить в [6, 9, 15, 30, 34]

5.5. Вантово-балочные мосты

Начиная с конца 50-х гг., как уже отмечалось ранее, вантово-

балочные мосты получили широкое развитие. Они постепенно вытеснили

традиционные конструкции (фермы, арки) с диапазоном пролетов от 100

до 200 м, а затем и висячие мосты с пролетами до 500 м.

Напомним основные достоинства вантово-балочных мостов: высокая

экономичность и технологичность, современный архитектурный вид, по-

вышенная жесткость, более высокая динамическая и аэродинамическая ус-

тойчивость по сравнению с висячими системами, отсутствие анкерных

опор (как правило).

К характерным особенностям современных вантово-балочных мос-

тов можно отнести:

применение неразрезных балок жесткости, как правило, двух- и

трехпролетных;

включение всех элементов (балок, вант, пилонов) в совместную про-

странственную работу;

применение разнообразных систем вант (веер, арфа, пучок и т.д.).

Рассмотрим более подробно конструкции двух отечественных мос-

тов, построенных в последние годы и отражающих достижения современ-

ного мостостроения.

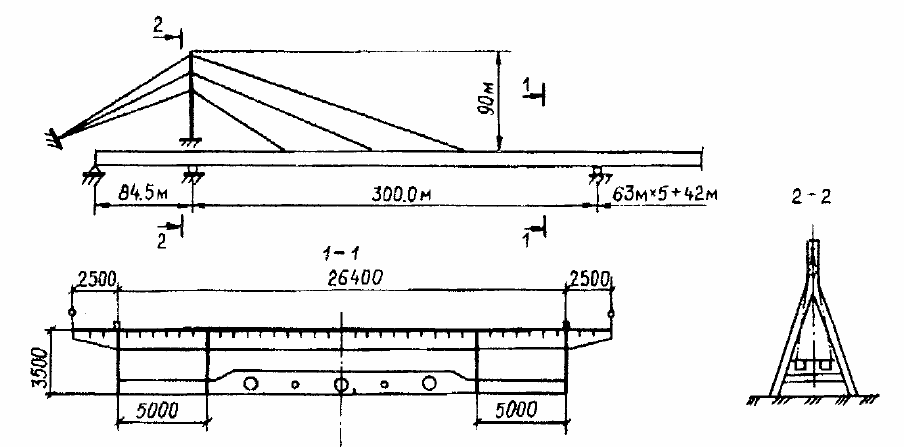

5.5.1.

Московский мост в г. Киеве, р. Днепр, l = 300 м, 1976 г., вы-

полнен в виде однопилонной вантовой схемы (300 м+84,5 м) с комбиниро-

ванной системой «веер–звезда» (рис. 5.16). Ширина моста для шести полос

автомобильного и двух полос пешеходного движения – 31,4 м. На мосту

уложены трубопроводы большого диаметра (под проезжей частью).

Мост расположен на вертикальной кривой радиусом 15000 м, при

возвышении низа конструкций над судоходным уровнем 16 м. А-образный

железобетонный пилон имеет высоту 90 м, внутри пустотелый с толщиной

109

Рис. 5.16. Московский мост, г. Киев, р. Днепр, l= 300 м, 1976 г.

стенок 75 см. Металлическая балка жесткости неразрезная

(84,5+300+5х63+42), постоянной высоты 3,5 м, из стали 10ХСНД, состоит

из двух коробок 5,0х3,5 м и соединяющих их поперечных балок. Проезжая

часть и нижний пояс коробок выполнены в виде ортотропной плиты. Не-

обходимо отметить относительно низкую высоту балки жесткости: h/l

=1:85.

Схема монтажа балки жесткости предусматривала конвейерно-

тыловую сборку с продольной надвижкой по постоянным и временным

опорам. Для регулирования усилий в вантах монтаж велся с установкой

балки на 2 м выше проектной отметки.

В конструкции моста впервые в практике мирового мостостроения

использовался специально разработанный тип каната полной заводской го-

товности из параллельных проволок общим диаметром 60 мм (91 проволо-

ка ∅5 мм) с разрывным усилием 1200 кН (рис. 5.17). В каждой ванте со-

держится следующее число канатов (начиная от пилона): 20, 31 и 40 штук.

Новый тип каната сочетает достоинства витых канатов (заводская

готовность) и кабелей и вант из параллельных проволок (высокий Е

к

), ис-

ключая их недостатки: у витых канатов – низкое и непостоянное значение

Е

к

, у элементов из параллельных проволок – высокую трудоемкость пряде-

ния по одной проволоке.

Для данного каната Харцызским сталепроволочно-канатным заводом

была изготовлена промышленная партия (1300 т) оцинкованной (методом

горячего оцинкования) проволоки ∅5 мм из углеродистой стали марки 85.

Проведенные ВНИИ транспортного строительства (ЦНИИС) испытания

110

более 10000 образцов проволоки, ото-

бранных от всех 5200 мотков партии,

определили следующие характеристики

проволоки: временное сопротивление R

=1580±5 МПа, модуль упругости Е =

(2,07±0,08)10

5

МПа.

Важнейший вопрос - защита про-

волок от коррозии. Канат должен быть

стойким к атмосферным воздействиям,

к старению под облучением солнечной

радиацией и т. д. Противокоррозионная

защита должна наноситься в заводских

условиях, не портиться при транспор-

тировке и монтаже и обеспечивать надежную работу каната во время экс-

плуатации.

Очевидно, что при таких требованиях должен быть подобран долго-

твердеющий материал с высокой вязкостью, т.е. способный к «самозалечи-

ванию» при перегибах каната. Кроме того, чтобы материал не вытекал в

процессе полимеризации, нужно обеспечить его сохранность за счет свое-

образного чехла.

В результате проведенных конструкторско-технологических иссле-

дований был выбран следующий состав каната (см. рис. 5.17):

91 проволока по ТУ 14-4-188-72 диаметром 5 мм, расположенная в

11 рядов – 1;

противокоррозионный силиконовый компаунд для заполнения зазо-

ров, составленный из пасты, адгезионной добавки и катализатора, обеспе-

чивающего срок полимеризации до 12 ч, – 2;

лента шириной 50 мм из стеклянных нитей в два слоя с пропиткой

компаундом, играющая роль чехла, – 3,

оцинкованная металлическая лента шириной 20 мм, толщиной 0,3 мм

в два слоя для защиты от механических повреждений – 4,

окраска поверхности каната силиконовым компаундом с добавлени-

ем алюминиевой пудры – 5.

Для того, чтобы намотать канат из параллельных проволок на бара-

бан для транспортировки (проволоки одинаковой длины, а наружный ряд

должен быть длиннее внутреннего), его выполняют временно витым. Пе-

ред монтажом каната проволоки возвращают к параллельному расположе-

нию.

Рис. 5.17. Канат полной заводской

готовности для Московского моста

(г. Киев)