Бачинин В.А. Философия права и преступления

Подождите немного. Документ загружается.

жизнь в сферах семьи, домашнего хозяйства, досуга, дружеских и интимных связей. Характерно, что

марксистская идеология тотального социального контроля за личностью ставила на первое место

общественную жизнь, а к частной жизни, если она начинала занимать человека и отвлекать от

общественных дел, относилась негативно, шельмовала ее как проявления «мещанства». Нападая на

«обывателей», «мещан», тоталитарный режим целился при этом в идею гражданского общества,

стремился на корню пресечь его ростки, что ему вполне удавалось.

Зрелое, развернувшееся во всей полноте своих возможностей гражданское общество оберегает и

внутреннюю, духовную жизнь личности, защищает от неоправданных бюрократических и

идеологических вмешательств в сферу, где идут наиболее активные процессы духовных исканий и

творчества. Авторитарные императивы государства, его навязчивая патерналистская опека, как

правило, несовместимы со сложнейшей духовной работой, совершающейся в творческом сознании

поэтов, писателей, художников, композиторов, философов.

Еще одним важным направлением правозащитной деятельности гражданского общества является

организация широких общественных обсуждений законодательных инициатив государства. Союзы и

ассоциации гражданского общества не только подвергают такие инициативы юридическим и

этическим экспертизам, публикуя в печати мнения независимых экспертов, но и сами выступают с

собственными законотворческими предложениями, нацеленными на дальнейшую гуманизацию

правовой системы. Гражданское общество активно использует свое право на альтернативные

законопроекты, отличающиеся от тех, что выдвигаются официальными властями.

4. Интегративпая (консолидирующая) функция

В отличие от государства, осуществляющего «механическую» интеграцию индивидов, гражданское

общество культивирует «органическую» солидарность. Консолидируя граждан при посредстве

внегосударственных, неформальных общностей, оно препятствует атомизации, взаимоотчуждению

граждан. Предлагая множество форм социальной кооперации, поощряя создание новых объединений

на почве общих материальных и духовных интересов, гражданское общество позволяет индивиду

продвигаться по пути социального утверждения не за счет противопоставления себя другим, а через

использование социальных связей, деловых, творческих контактов с другими людьми. Через

взаимообмен результатами и продуктами материальной и духовной деятельности, через внедрение

солидаристских ценностей обеспечивается консолидация социальной системы в единую, органическую

целостность. Взаимодействие субъектов обретает гарантированную

стабильность, когда они взаимообогащают друг друга и в результате возникают продуктивные

общественные отношения, позволяющие им не только успешно решать собственные практически-

духовные проблемы, но и генерировать новые социальные ценности. Взаимные антагональные

установки делают возможной интеграцию усилий и более быстрое достижение позитивных

социальных целей.

Г. Спенсер, считавший, что всеобщее основание социальной интеграции заключается в соразмерности

получаемых выгод с оказываемыми услугами, выделял четыре типа кооперации:

1) однородная, гомогенная кооперация, при которой одинаковые усилия соединяются для одинаковых

целей, одновременно осуществляемых;

2) не вполне однородная кооперация, где одинаковые усилия соединяются для одинаковых целей,

осуществляемых не одновременно;

3) гетерогенная кооперация, где неодинаковые усилия соединяются для одинаковых целей;

4) гетерогенная кооперация, где неодинаковые усилия соединяются для неодинаковых целей.

Гражданские отношения, поддерживаемые при посредстве указанных типов кооперации, полезны для

благосостояния всей социальной системы в целом и для успешной жизнедеятельности входящих в нее

индивидов. Развивая эту мысль, Г. Спенсер писал: «Главные черты того кодекса, при котором вполне

совершенная жизнь достигается путем добровольной кооперации, могут быть выражены очень просто.

Основное требование заключается тут в том, чтобы деятельность каждого человека, направленная на

поддержание жизни, приносила ему каждая тот род и ту сумму выгод, которые достигаются ею при

естественных условиях; а это предполагает, во-первых, что он не должен страдать от прямых

нападений на личность и собственность; а во-вторых, что он не должен страдать даже косвенным

образом от нарушений договоров. После того, как жизнь будет облегчена в величайшей степени

соблюдением этих отрицательных условий добровольной кооперации, делающих возможным

постоянный обмен услугами, согласно заключенным договорам, эта жизнь находит себе еще

дальнейшее облегчение во взаимном обмене услугами сверх договора...» '.

Идея кооперации-интеграции, осуществляемой в социальной жизни на уровне гражданского общества,

привлекала внимание мыслителей самых разных ориентации. Так, А. А. Богданов предложил

предельно широкую трактовку интеграции, понимая ее как всеобщую категорию, обозначающую

всякий вид соединения,

' Спенсер Г Основания науки о нравственности СПб, 1880, с. 184—185.

обмена, сотрудничества. Согласно его концепции, приумножение и усложнение связей в

гражданском обществе с необходимостью ведет к сближению социальных субъектов —

инженеров с рабочими, учителей и врачей в селах с крестьянами и т. д. Медленно, но неуклонно

идут интегративные процессы, проявляясь как в практической, так и в духовной сферах. Логика

этих взаимных сближений имеет положительный прогноз на будущее. Вместе с тем, интеграция

потребует от социальных субъектов колоссальных усилий и даже жертв. «Даже самая мирная и

взаимная ассимиляция рядом живущих племен идет через бесчисленные трения и мелкие

столкновения, возникающие на основе расходящихся интересов и взаимного непонимания, то

есть, в сущности, различной структуры сливающихся социально-культурных комплексов...

Подобным же образом объединение партийных, научных, культурных организаций, хотя и заранее

связанных общностью социальной среды, родством социального состава и своих жизненных

тенденций, обходится всегда в немалую сумму усилий и сопровождается всегда устранением

некоторых элементов. Первое означает затрату активностей на взаимное приспособление

сливающихся организаций; второе — прямую потерю через отрицательный подбор комбинаций,

не приспособленных к новой структуре. Так, например, при слиянии политических партий или

фракций во избежание внутренней борьбы приносятся в жертву некоторые элементы

программные и тактические, упраздняются некоторые частные органы, должности, особые

центры, выбрасываются, обыкновенно, и некоторые члены организаций, недовольные

объединением или способные служить препятствием ему. При слишком большом расхождении

конъюгирующих компонентов растрата активностей и новые противоречия могут оказаться так

велики, что жизнеспособность целого будет ниже, а не выше прежнего, и дело кончится

захирением или обратным распадом»'. В этой пространной цитате достаточно явственно

представлен драматический дух антагональных противоречий, характерных для гражданского

общества. Они, несмотря на сопутствующие им компромиссы и конвенции, все же остаются

противоречиями со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде человеческих

переживаний, взрывов эмоций и страстей, без которых невозможна полнокровная жизнь

гражданского общества.

5. Культурютворческая функция

Гражданское общество, создавая культурное пространство творческой свободы, необходимое для

духовного развития индивидов, позволяет активно наращивать созидательный потенциал. В

отличие от государства, которое само не творит, а лишь обеспе-

1

Богданов А А. Тектология. Всеобщая организационная наука Кн 2 М., 1989, с. 48—49.

чивает народ необходимыми для этого материальными и организационными условиями, гражданское

общество выступает как истинный творец культуры. Его усилиями формируется духовная атмосфера

творчества, в которой могут успешно осуществляться процессы социализации, воспитания,

образования новых поколений. Оно предлагает множество культурных форм, посредством которых

личность могла бы утверждать свою значимость. Художники, философы, поэты вырастают не в

коридорах государственных властных институтов, а в материнском лоне гражданского общества.

Гражданское общество активно формирует правосознание личности, ее правовую культуру. Помогая

гражданину осознавать свою значимость, развивая сознание собственного достоинства, оно

культивирует психологию самоценных субъектов, преисполненных сознания собственного

достоинства.

Своей повседневной практикой гражданское общество доказывает индивиду, что кроме таких

ценностей, как власть, карьера, в системе государственной иерархии существует множество ценностей,

которыми богата частная жизнь, где есть общение с природой, любовь, семья, занятия искусством,

наукой, спортом. Оно дает индивиду возможность вести полноценное цивилизованное, культурное

существование, наполненное смыслом и радостями жизни. Более того, исповедуя философию частной

жизни, гражданское общество стремится убедить индивида в том, что именно оно, а не государство

является источником обретения истинно высоких и чистых радостей бытия.

6. Сублимативная функция

В теории 3. Фрейда понятие сублимации означает трансформацию жизнетворящей энергии

человеческого организма в социокультурную энергию творческой деятельности. Сублимативная

функция гражданского общества состоит в том, что оно позволяет человеку направлять избыток своей

витальной и социальной энергии в легитимное русло цивилизованного общения. Тем самым снижается

опасность возникновения ситуаций социальной напряженности и социальных конфликтов.

Гражданское общество предоставляет множество социокультурных «клапанов», дающих позитивный

выход энергии людей. Они не позволяют ей накапливаться до критической степени и

трансформироваться в деструктивную силу, грозящую эскалацией насилия и криминальными

эксцессами. Это особенно важно применительно к молодежи. Повышенная эмоциональная

возбудимость, ярко выраженная склонность к активным формам социального самоутверждения,

неустанный поиск возможностей для приложения своих сил могут оборачиваться при участии

различных звеньев системы гражданского общества в факторы повышения уровня цивилизованности

социальной жизни.

Противоречия между гражданским обществом и государством

Гражданское общество и государство — два цивилизацион-ных начала. Взаимопроникая друг в друга,

они находятся в отношениях противоречивого взаимодействия. Каждая сторона активно влияет на

другую. Обе способствуют развитию друг друга и фактически не могут существовать одна без другой.

Возможны три типа противоречий в отношениях между государством и гражданским обществом.

/. Антагонистическое противоречие

Это наиболее драматический вариант взаимодействия, когда сильное государство деспотического или

тоталитарного характера целеустремленно изничтожает ростки гражданского общества, преследует

любые попытки граждан отстаивать свои естественные права.

Другое проявление данного антагонизма выглядит как восстание гражданского общества против

государства, чаще всего именуемое революцией. Здесь противоречие обретает характер открытой

войны, в ходе которой стихийно возникают разнообразные новые организационные структуры для

решения конкретных практических задач. На их основе в будущем могут развиться новые формы

государственной и гражданской жизнедеятельности.

В условиях последующего перехода от неправовой государственности к правовой антагонистическая

парадигма социальных взаимодействий способна на протяжении какого-то времени заявлять о себе

достаточно активно. Внутри становящегося гражданского общества могут возникать превратные,

дисфункциональные элементы, отличающиеся деструктивной направленностью их активизма, явно

выраженной агрессивностью национал-патриотического и религиозно-сектантского характера.

2. Аитагоналыюе противоречие

Данное противоречие имеет место в тех случаях, когда государство и молодое, становящееся

гражданское общество движутся по пути взаимной адаптации друг к другу. Гражданское общество

набирает силу и постепенно превращается в равновеликое начало, уравновешивающее силу

государства. Этот процесс его усиления, дифференциации, функционального усложнения неотрывен от

процесса обретения государством статуса правового государства. Обе стороны активно способствуют

развитию друг друга на взаимных договорных началах. Гражданское общество заинтересовано в

сильном правовом государстве, которое не могло бы быть опрокинуто политическим переворотом,

перейти в диктатуру и затем повести репрессивную политику по отношению

к нему. В свою очередь правовое государство заинтересовано в развитом гражданском обществе как

социокультурном резервуаре, способном поставлять институтам управления одаренных

администраторов, политиков, государственных деятелей.

Антагональная взаимозависимость обеих сторон данного противоречия столь явна, что при слабом,

только еще нарождающемся гражданском обществе и государство не может быть правовым. И

напротив, при зрелом гражданском обществе государство неизменно обретает способность быть

правовым и неуклонно развивать в себе это свойство.

3. Агоналыюе противоречие

Это фаза наивысшей зрелости форм и способностей гражданского общества и правового государства.

Здесь пускает глубокие корни взаимная убежденность, что ни одна из сторон не может существовать

без другой, что чем эффективнее и продуктивнее деятельность одной, тем содержательнее

существование другой. В этих условиях рождаются долгосрочные программы социокультурного

сотворчества, еще более укрепляющие союз гражданского общества и правового государства,

выступающих как две равновеликие, равноценные ипостаси цивилизованного социума.

Логика атонального взаимодействия гражданского общества и правового государства дает наибольшие

возможности для реализации человеком его естественных прав. А сама реализация имеет в этих

условиях наиболее цивилизованные и продуктивные формы, максимально отвечающие интересам и

личности, и общества.

АГОНАЛЬНЫЙ ТИП СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Принцип агона (от греч. agon — состязание) — это социальная формула мирной состязательности

субъектов, введенной в пределы гуманистических норм и предполагающей равнозначность

ценностных статусов сторон. В агональном противоречии, в отличие от антагонального,

взаимодействие имеет своей главной целью не односторонние прагматические интересы субъектов, а

такие результаты, которые вели бы к последующему, все более глубокому единению сторон, а с ним и

к возрастающей мере гармоничности того социального целого, к которому непосредственно

принадлежат обе противоположности. Этим социальным целым может быть семья, группа, коллектив,

нация, народ, государство и в конце концов человечество как единый субъект.

Принцип агона исключает насилие как способ разрешения противоречий. Он нацеливает обе стороны,

будь то индивиды или общности, на поиск путей к социальной гармонии. При этом одним из ведущих

средств саморегуляции агональных отношений

становится слово — политическое, юридическое, этико-педагоги-ческое, религиозно-

проповедническое, литературно-философское и т. д. Не случайно такие принципиальные противники

насилия, как Будда, Сократ, Христос, Толстой, Ганди, Швейцер, отводили слову, устному и

письменному, чрезвычайно важную роль в отстаивании гуманистических принципов социального

бытия. Примечательна также мысль современного исследователя социальных функций средств

массовой информации М. Маклюэна о том, что на смену традиционному типу цивилизации должен в

будущем прийти новый, названный им «оральным», где словесные аргументы будут играть

определяющую роль при разрешении большинства социальных противоречий.

В условиях агонального взаимодействия противоположные стороны рассматривают единство как

абсолютную, безусловную ценность. Их единение зиждется как на объективных, всеобщих основаниях,

так и на субъективной способности сторон видеть в своей противоположности собственное «alter ego»

(«другое я»). Отношения такого рода выступают как непременное условие развития и

совершенствования каждой из противоположностей. Одна сторона реализует свои способности,

развивает силы, наращивает созидательный потенциал при обязательном участии другой.

Агональное взаимодействие — это процесс социального сотворчества, в котором стороны имеют

целью не столько отстаивание собственных приоритетов и достижение своих, особенных целей,

сколько совместную выработку ценностей жизни и культуры, вписывающихся в круг таких понятий,

как истина, добро, красота, любовь, дружба, счастье.

Принцип агона вводит межсубъектные противоречия в широкие и свободные культурные формы,

открывающие перед людьми пути к полному преодолению отчуждения, дающие возможность

освободиться от избытка агрессивности, эгоизма, тщеславия с пользой для себя и общества.

Атональные отношения позволяют человеку устремить свою витальную и социальную энергию в русло

как игровой, так и вполне серьезной культуротворческой деятельности и тем самым с максимальной

полнотой реализовать свои способности и стремления.

Атональные отношения являются таким типом межсубъектного взаимодействия, где духовная

автономия обеих сторон признается в качестве абсолютной ценности. Личностная суверенность,

раскрывающаяся в разнообразии многих видов и форм культурной состязательности, обладает

свойством не деформировать и не разрушать человеческие сообщества, а напротив, способствовать их

развитию и совершенствованию.

Выдающийся нидерландский исследователь И. Хейзинга в своей книге «Homo Ludens» («Человек

играющий») раскрыл роль

агонально-игрового начала в правосудии. По его мнению, только довольно поверхностный взгляд не в

состоянии увидеть, что судопроизводству присущ характер игрового состязания. Еще древние греки

считали судебный спор между истцом и ответчиком разновидностью агона, где стороны, соревнуясь в

красноречии и искусстве аргументации, взывали к третейскому судье. При этом нередко атональная

идея победы над противником, азартное желание выигрыша заслоняли правовую и меркантильную

стороны дела.

И. Хейзинга показывает, что во многих древних цивилизациях судопроизводство подчинялось троякой

классификации:

1) суд как состязание;

2) суд как азартная игра, обещающая либо выигрыш, либо проигрыш;

3) суд как словесный поединок.

При этом везде был важен элемент удачи, везения, фортуны, счастливого шанса.

Исследователь обнаружил глубокую архаическую основу у представлений об агонально-игровых

особенностях правосознания. Так, в средние века и Новое время эти представления продолжали

сохраняться в практике рыцарских поединков и дуэлей между дворянами, заменявших судебные

разбирательства. Характерно, что общественное мнение длительное время признавало

целесообразность и законность этих форм разрешения возникавших конфликтов. Если дуэль, как

ритуальная игровая форма, велась без нарушения правил, то ее исход приравнивался к справедливому

судебному решению и не мог повлечь за собой кровную месть со стороны родственников убитого.

И. Хейзинга утверждал, что агональная природа древнего правосудия привела с возникновением

философии к появлению аго-нальных картин мироздания. По его мнению, греки перенесли принцип

борьбы-состязания из области права на мировой процесс с тем, чтобы осмыслить его в терминах

правосудия. Так появились античные теории космоса (порядка), справедливости и возмездия, а из

юридического понятия вины родился термин для выражения естественной причинности.

Как бы то ни было, но эти старинные представления оказались чрезвычайно жизнестойкими. И они

продолжают присутствовать в современных концепциях права, в том числе международного, где

политическая состязательность государств постепенно обретает зрелые правовые формы. Принципы

дипломатического взаимодействия, обязательства сторон соблюдать договоренности, официально

объявлять о прекращении ранее заключенных соглашений напоминают правила игры. Но именно эти и

многие другие правила такого рода и объединяют государства в между-

народное сообщество и создают упорядоченный мир современной цивилизации. И стоит лишь

отдельным государствам перестать участвовать в этих политико-правовых, дипломатических играх с

их строгими правилами и принципами, как исчезнет цивилизованная оформленность социальной

жизни и миру начнет угрожать опасность погружения в состояние неоварварства. Иными словами

говоря, без агонально-игрового элемента оказываются невозможными ни культура, ни развитие

цивилизации, ни поддержание правопорядка внутри государств и в межгосударственных отношениях.

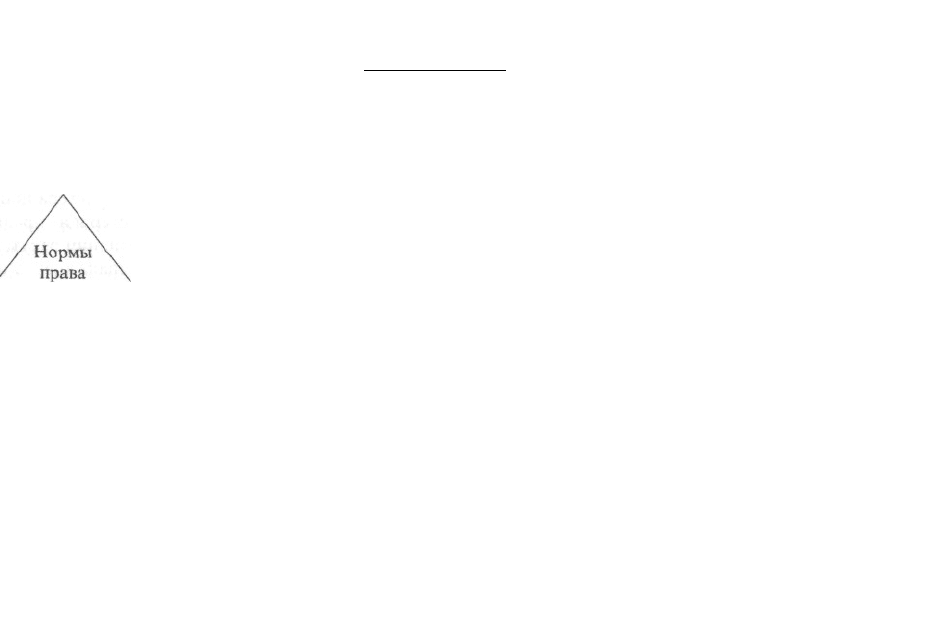

НОРМАТИВНАЯ «ПИРАМИДА»

Нормы права не подвешены в воздухе. Их социальная действенность, способность побуждать

индивидов к законопослушному поведению во многом обусловлены тем, что они опираются на более

древние и фундаментальные нормативно-ценностные основания, складывавшиеся на протяжении всей

истории мировой цивилизации. Весь этот сложный, многоуровневый нормативный комплекс можно

представить в виде некой «пирамиды».

В основании этой нормативной «пирамиды» находятся самые древние мифологические табуальные

«первонормы». Напрямую связанные с глубинными сферами коллективного и индивидуального

бессознательного и их архетипами, они формулируют базовые запреты на людоедство, на убийства

кровных родственников и инцест. Их ценностное и смысловое обоснование представлено в

содержании разнообразных архаических мифов народов мира.

Над ними надстраивается система религиозных норм, вносящих в механизм соционормативной

регуляции момент метафизической абсолютности за счет их «привязки» к наивысшему, абсолютному

авторитету — Богу. Религиозные нормы обнаружили способность избавлять индивидуальное сознание

от трудностей выбора в противоречивых ситуациях с альтернативными возможностями, от искушений

и соблазнов нарушить существующие запреты.

На следующем уровне нормативности находятся нравственные нормы, требующие относиться к

каждому человеку как родовому существу, связанному естественными узами братства со всем

человеческим родом.

Далее следует уровень моральных норм. Здесь каждый человек рассматривается как представитель

конкретных, локальных социальных общностей. Моральные нормы требуют от него отстаивать не

свою духовную автономию, а интересы тех общностей, к которым он принадлежит и чьим

покровительством пользуется.

На идеологическом уровне нормативной регуляции располагаются императивы, исходящие от

государства и его институтов,

которые требуют от граждан, чтобы их практическая и духовная деятельность была подчинена

политическим целям и задачам государства.

Увенчивается эта «пирамида» системой правовых норм, юридически оформляющих всю совокупность

ранее упомянутых требований, облекающих их в рационализированные предписания и запреты. В

нормах права, а значит в их гипотезах, диспозициях и санкциях присутствует в «снятом» виде все

ценностно-нормативное содержание данной «пирамиды». Оно не всегда очевидно, но, при известных

усилиях, элементы табуального, религиозного, нравственного, морального и идеологического

характера в них всегда можно обнаружить.

Идеологические нормы

Моральные нормы

Нравственные нормы

Религиозные нормы

Архаические «первонормы»

Схема 2

Ни одна, даже предельно детализированная правовая система не в состоянии эффективно

функционировать, если ее содержание не опирается на содержание других уровней нормативной

регуляции. Если из актуальной соционормативной сферы («пирамиды») выпадает или изымается хотя

бы один из ее уровней, это негативно отражается на степени социальной надежности правосознания и

правопорядка.

АРХАИЧЕСКИЕ «ПЕРВОНОРМЫ»

ТАБУ

Слово «табу» имеет полинезийское происхождение. С его помощью обозначаются исторически

наиболее ранние требования-