Абдурахманов Г.М. и др. Основы зоологии и зоогеографии

Подождите немного. Документ загружается.

делает его невозможным. Расселение ограничивается и конкуренцией видов,

занимающих одну и ту же экологическую нишу. На этом, в частности, основано

явление викариата (замещения), характерное для подвидов одного вида,

совершенно сходных по своим требованиям. Граница между ареалами западного и

восточного соловья, соболя и куницы, серого и крапчатого суслика служит

примером в данном случае. Иногда расселение вида сдерживается хищником. Так,

молодь ондатры, расселяющаяся за пределы болот (на луга, поля и другие

«чужие» местообитания), регулярно уничтожается норкой. В лесостепных и

степных районах юга европейской части России наблюдается рост численности и

расселение копытных — кабана, косули, оленей, что в известной мере

обусловлено регулированием численности волка.

Пространство и время также выполняют функцию преград. Расселяясь из центра

происхождения по территории, где нет преград и условия однообразны, вид тем не

менее занимает не все пригодное для жизни пространство. Это означает, что

расселение не завершилось и само расстояние служит своеобразной преградой.

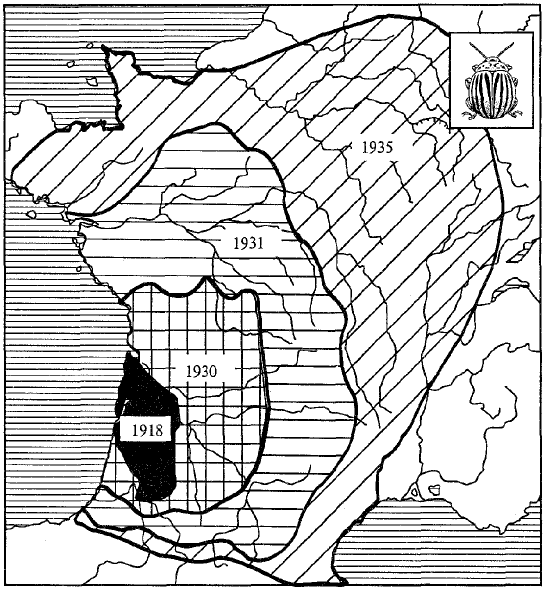

Примером, иллюстрирующим значение времени и пространства для расселения,

являются наблюдаемые в природе случаи продвижения акклиматизированных или

случайно занесенных видов. Показателен в этом отношении факт расселения в

Западной Европе колорадского картофельного жука (рис. 131). Начиная с 1918 г. и

до настоящего времени он продолжает расселяться на восток. Понадобилось

свыше 50 лет, чтобы жук заселил территорию протяженностью с запада на восток

около 4000 км. Вместе с тем остаются незаселенными пригодные для его обитания

большие районы европейской части России, и если бы не вмешательство человека,

проникновение в них колорадского жука было бы только вопросом времени.

331

Рис. 131. Первоначальное расселение колорадского жука в Европе

(из Н.В.Тимофеева-Ресовского, А.В.Яблокова, Н.В.Глотова, 1973)

В ряде случаев отсутствие вида в той или иной местности объясняется

существованием там преград в прошлом. И хотя этих преград теперь уже нет, для

заселения лакун требуется длительное время. Такими лакунами могли быть

районы последнего материкового оледенения. Это доказывает временность

преград. Последние могут возникать, а затем исчезать, в результате чего для жи-

вотных открываются новые, ранее недоступные пути расселения. Вопрос о

возникновении и уничтожении преград или, иначе говоря, об изменении условий

расселения животных — один из основных вопросов зоогеографии.

Активное расселение животных особенно характерно для обитателей

Мирового океана и суши. Среди жителей внутренних водоемов в силу того, что

последние изолированы друг от друга, оно наблюдается редко и свойственно в

основном летающим насекомым, личинки которых ведут строго водный образ

жизни (водяные жуки, стрекозы, ручейники и др.).

Активное расселение основано на различных формах самостоятельного

движения (полет, бег, ползание, плавание и т.д.).

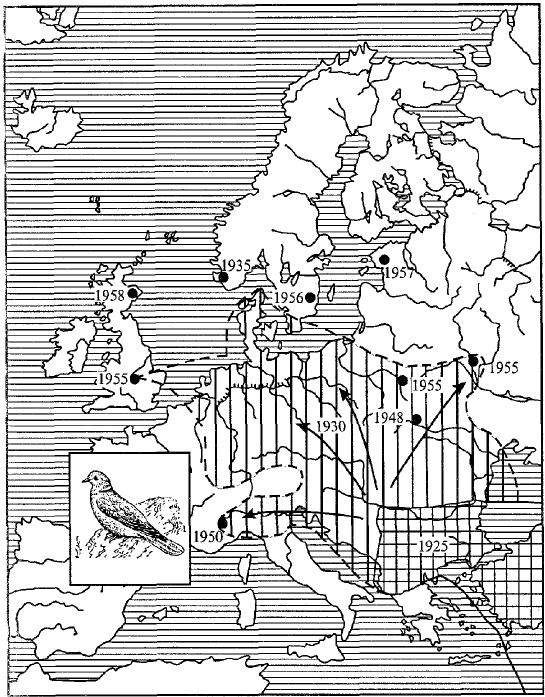

Поразительны темпы расселения кольчатой горлицы Strepto-pelia decaocto. До

1925 г. она не регистрировалась севернее Болгарии, однако к 1955 г. расселилась

по всей Средней Европе, достигла Франции, Бельгии, Голландии, Дании, а в 1957

—1958 гг. отмечалась на гнездовании в Шотландии, Южной Швеции, Южной

Норвегии и в Прибалтике (рис. 132). Причины столь необычной экспансии

332

неизвестны.

Рис. 132. Расселение кольчатой горлицы в Европе (из У.Зедлага, 1972)

Нередко сухопутные звери переплывают водные преграды, заселяя острова,

расположенные вблизи материка. Хорошо плавают олени, лоси и косули.

Плавание — обычный способ передвижения белого медведя. Гиппопотамы

достигают острова Занзибар, переплывая морской пролив шириной 30 км. Даже

такие мелкие зверьки, как ласка, могут проплывать до 1,5 км. Рекордная дальность

плавания была отмечена для крокодилов — 1000 км. Плавают и змеи, а расселение

амфибий возможно только в пресной воде, так как соленая для них губительна.

Пассивное расселение животных или их яиц и личинок осуществляется при

помощи разнообразных факторов переноса.

Для обитателей Мирового океана наиболее реальным является перенос

морскими течениями. Ими могут воспользоваться планктонные формы, почти

лишенные приспособлений для активного передвижения, но обладающие хорошо

развитыми органами парения (разнообразные приспособления, увеличивающие

поверхность тела и плавучесть: выросты, шипы, иголочки, жировые капельки,

пузырьки воздуха и т. п.). Держась в толще воды, эти организмы могут

преодолевать значительные расстояния. Бентосные, особенно сидячие организмы

океана, часто имеют планктонных или нейстонных личинок, так что и для них

333

возможно использование морских течений при расселении.

Учитывая скорость течения и продолжительность существования

личиночной стадии, легко рассчитать расстояние, на которое могут разноситься

личинки сидячих или малоподвижных бентосных видов. Так, проплывая с

помощью Гольфстрима (его скорость не менее 5 км/ч) в среднем 120 км в сутки,

личинки кольчатых червей за 20 дней существования покрывают расстояние в

2400 км, личинки иглокожих за 40 дней — 4800 км. Используют морские течения

медузы, сифонофоры, многие раки и даже рыбы, т. е. формы, обладающие

активными средствами к расселению. При этом литоральные животные, для

которых морские глубины являются серьезной преградой, легко преодолевают ее

в стадии плавающей, или точнее, дрейфующей личинки. Этим объясняется

сходство литоральной фауны отдаленных районов Мирового океана, распо-

ложенных на одних широтах. Такие малоподвижные или сидячие животные, как

губки, кораллы, усоногие раки, моллюски, могут переноситься на колоссальные

расстояния, используя предметы, дрейфующие в океане, чаще всего бревна или

стволы деревьев.

Весьма характерна пассивная вагильность для пресноводных животных,

особенно беспозвоночных. По всей видимости, вся пресноводная фауна в

определенной мере имеет приспособления к пассивному переселению. Иначе

невозможно объяснить поразительное сходство видового состава разобщенных

водоемов, поскольку водные животные не имеют специальных органов для пе-

редвижения на суше. Способы пассивного расселения здесь весьма разнообразны:

передвижение при помощи речных течений, транспортировка на плавающих

предметах, разнос ветром, перенос мелких организмов на лапах водоплавающих

птиц и т. д. Расселение проточными водами носит название гидрохории, а ветром

— анемохории.

Расселение при помощи других животных — биохория — бывает случайным и

закономерным. Особый ее случай — форезия — прикрепление на длительное

время одного организма к другому для смены местообитания. Расселение

паразитов основано на активном передвижении их хозяев.

Особый вид пассивного расселения — антропохорное, в котором участвует

человек. Развитие средств сообщения между отдаленными странами, часто

расположенными на разных материках, перевозка различных грузов и товаров

делают неизбежным непроизвольный завоз самых разнообразных животных.

Кроме того, интродукция и акклиматизация животных проводятся в плановом

порядке.

Человек в роли фактора пассивного расселения различных видов животных

выступает уже с давних времен. Еще древние полинезийцы, совершавшие

плавания в океане на примитивных челнах, развезли по островам Тихого океана

свиней и собак, которые затем одичали и вошли в состав местных фаун.

С каждым столетием завоз животных увеличивался. Однако это

способствовало распространению вредителей и возбудителей болезней, и в

334

середине XX в. в ряде стран создаются карантинные службы. Антропическое

влияние на ландшафты, а через них и на животный мир, осуществляемое прямо

или косвенно, можно оценить как важнейший зоогеографический фактор

настоящего времени.

Несмотря на то что многие виды животных обладают разнообразными

способностями к расселению, этого все же недостаточно для успешного

преодоления преград и последующей колонизации нового района.

Переселившимся организмам нужен биотоп или экологическая ниша, сходная с

той, которую они занимали прежде. Если такую нишу вид не найдет, результат

вселения может быть двояким: вид либо погибнет, либо изменит экологические

потребности. Последнее наступает тем легче, чем большим полиморфизмом

обладает переселяющаяся популяция.

Выживание переселенцев зависит как от внешних факторов, так и от их

собственных свойств. Если параметры новой среды мало чем отличаются от

прежних, колонизация может быть успешной. Этим объясняются многочисленные

случаи укоренения европейских животных в Новой Зеландии, являющейся

климатическим аналогом Великобритании.

Однако проблема колонизации решается не только физическими факторами

окружающей среды, чрезвычайно важно и биоценологическое воздействие.

Конкуренция видов создает замкнутость биоценозов, и это, по-видимому,

основная причина, препятствующая вселению видов в насыщенные материковые

биоценозы. Однако островные фауны, за некоторым исключением, бедны видами

и имеют много свободных экологических ниш. Поэтому колонизация их

переселенцами осуществляется практически беспрепятственно. Основная задача,

стоящая перед расселяющимся видом, заключается в том, чтобы «вписаться» в

новую экосистему.

В ряде случаев вселение и колонизация нового вида, отличающегося

большой конкурентоспособностью и широкими экологическими потенциями,

приводят к вытеснению аборигенных видов. Так, в Новой Зеландии европейские

виды птиц почти повсеместно вытесняют местных. Акклиматизированный в ряде

рек Северной Америки и Австралии карп успешно вытесняет местные породы

рыб. Узкопалый рак, пересаженный в некоторые озера Белоруссии и Германии, за

короткий срок сменил широкопалого.

Следует добавить, что хозяйственная деятельность человека, связанная

обычно с изменением ландшафта, нередко способствует вытеснению аборигенных

форм и создает благоприятные условия для новых колонистов.

ЦЕНТРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИДОВ

Расселение животных предполагает наличие первичного ареала —

335

сравнительно небольшого района, где происходит видообразование, в ходе

которого новая форма, дивергировавшая от родительской, приобретает видовую

самостоятельность. Впоследствии таким же образом возникают другие близкие

формы, объединяемые в роды, последние, в свою очередь, составляют таксономи-

ческие единицы большего ранга — трибы, семейства и т. д. Каждая из этих единиц

имеет свой ареал, слагающийся из видовых ареалов. Ареал рода (трибы,

семейства) не просто сумма видовых ареалов: ареалы отдельных видов каждого

рода не только дополняют друг друга, но и в определенной степени

перекрываются (напомним, что видовые ареалы могут быть как аллопатричны-ми,

так и симпатричными). В таком случае общие очертания ареала рода определяют

территорию, на которой встречается хотя бы один из его представителей. Поэтому

при изучении родовых ареалов устанавливают не только их пределы, но и

размещение в них отдельных видов. Чаще всего распределение видов в границах

родового ареала оказывается неравномерным, и даже есть участки, где встречается

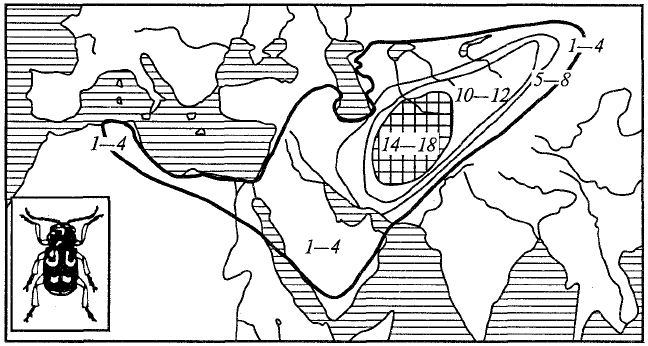

всего лишь один вид. Места концентрации большого количества видов получили

название очагов видового разнообразия или центров распространения (рис. 133, а,

6).

Рис. 133, а. Ареал рода Thelyterotarsus (жуки-листоеды); цифрами обозначено

число видов в отдельных частях ареала; очаг видового разнообразия заштрихован

336

Рис. 133, б. Ареал подрода Asionus (скрытоглавы азиатские) рода Cryptocephalus

(жуки-листоеды); цифрами обозначено число видов в отдельных частях ареала;

очаг видового разнообразия заштрихован

Выявить центры видового разнообразия несложно. Однако эти центры не

могут одновременно считаться и центрами их происхождения, т. е. родиной

данных групп. Обнаруживая скопление большинства видов рода, можно лишь

предположить, что здесь его родина и что отсюда началось расселение

принадлежащих ему видов. Однако, учитывая, что ареалы динамичны и что

первичный ареал (т. е. центр возникновения) мог располагаться на территории, где

уже не существует ни одного вида рассматриваемого рода, проблема однозначно

решается только при наличии соответствующего палеонтологического материала.

Но так как ископаемые данные могут быть скудными или могут отсутствовать, то

приходится пользоваться косвенными сведениями.

337

ПОНЯТИЕ О ФАУНЕ

Фауна — исторически сложившаяся совокупность видов животных,

обитающих в данной области и входящих во все ее биогеоценозы.

Фауна объединяет все виды животных той или иной области (района,

местности), хотя они и входят в различные биоценозы. Так, фауна европейской

части России на равных основаниях включает северного оленя, степного орла,

щуку, бабочку-махаона, губку бадягу, в то время как местообитания их

совершенно разные. Вместе с тем нельзя причислять к местной фауне виды,

сознательно завезенные человеком и содержащиеся в зоопарках, аквариумах и т.д.

Виды же, завезенные случайно, а также преднамеренно, но одичавшие или

существующие без помощи человека, необходимо учитывать в составе местной

фауны. К таковым в первую очередь относятся вредители, попавшие из других

стран или районов (колорадский жук в европейской части России, гессенская

мушка в Северной Америке). Подобные виды выделяют в категорию заносных.

Каждая фауна характеризуется определенными, свойственными только ей

признаками, позволяющими сравнивать ее с другими фаунами. Самым важным

признаком любой фауны является ее видовой состав. Фаунистическое

исследование начинается с учета видов, обитающих в пределах изучаемого

района, т. е. с инвентаризации фауны. Количество видов, входящих в состав

фауны, отражает ее богатство.

Существенным признаком любой фауны оказывается экологическая

природа составляющих ее видов. Для фауны тропического леса характерно

наличие большого количества видов, приуроченных в своем обитании к деревьям.

К ним относятся лазающие формы млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий,

многих насекомых и других животных, а также виды, связанные с деревьями

трофическими отношениями: плодоядные формы, потребители листвы,

потребители и разрушители древесины. Большинству животных тропической

фауны свойственна круглогодичная активность. Фауне степей присущи другие

экологические типы — животные бегающие и роющие, проводящие зиму в

состоянии спячки, питающиеся жесткой травой, семенами злаков и др.

Главнейшей особенностью фауны являются ее связи с соседними, а также с

более отдаленными фаунами. Эти связи можно охарактеризовать показателями

общности систематического состава фауны, обычно выражаемой в процентах.

Наряду с фаунистическими связями не менее существен учет еще одного

важнейшего признака — степени самобытности фауны, выражающейся в наличии

эндемичных видов или родов. Чем выше систематический ранг эндемиков, тем

самобытнее фауна. Так, присутствие в составе фаун эндемичных отрядов и

семейств отражает длительность развития фауны в условиях изоляции. В то же

время наличие только эндемичных видов, а тем более подвидов, свидетельствует

об относительной молодости фауны и прочных связях ее с другими фаунами.

338

Примером древней и самобытной фауны служит фауна Австралийской области, в

составе которой насчитывается 8 эндемичных семейств млекопитающих

(сумчатые) и не менее 3 эндемичных семейств птиц, не считая большого ко-

личества эндемичных родов всех классов позвоночных животных. Самобытна и

фауна Неотропической области. На территории Южной Америки обитают

представители многих эндемичных семейств (12 из них млекопитающие, 26 —

птицы), множество родов рептилий, амфибий, насекомых и т. д. Голарктическая

фауна, куда относится и фауна России, значительно беднее и менее оригинальна,

чем упомянутые выше, и насчитывает всего несколько эндемичных семейств

позвоночных животных, хотя эндемичных родов немало.

СТРУКТУРА ФАУНЫ

Каждая фауна обладает определенной систематической структурой, иначе

говоря, специфичным распределением видов между родами, семействами и более

высокими систематическими единицами. Структура фауны познается не только

через количественное соотношение различных систематических единиц.

Серьезное значение имеет также географический анализ ее, т. е. установление

сходства и различий в распределении входящих в нее видов. Виды, отличающиеся

сходным распространением, представляют географические элементы фауны.

Соответственно характеру распространения эти элементы носят определенные

названия: северные, южные, западные, восточные. Такие названия пригодны для

географического анализа фаун лишь ограниченных территорий. Если же

рассматриваются ареалы видов той или иной фауны в целом, то наименования

географических элементов будут другими. В зоогео-графической литературе

широко применяются термины: европей-ско-сибирский, восточносибирский

(ангарский), центральноази-атский, бореальный и др. Термин «заносные», или

«адентивные», элементы означает, что данные виды натурализовались благодаря

заносу извне и не являются единой географической группой.

Таким образом, географический анализ фауны дает представление о типе

распространения входящих в нее видов. Но для познания фауны этого мало.

Необходимо выяснить вероятное происхождение видов, как они попали в состав

фауны и как происхождение каждого из них сказывается на распространении.

Ответы на данные вопросы дает исторический (или генетический) анализ фауны.

Он базируется на изучении ареалов не только видов, но и родов. При проведении

его требуется прежде всего решить вопрос, какие элементы фауны возникли в

пределах изучаемой территории и какие попали в результате расселения из других

центров. Первые получили название автохтонных элементов, вторые —

аллохтонных.

339

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАУН

Изучение структуры фауны является первым этапом ее исследования. Но

этого недостаточно, чтобы понять ее особенности и в дальнейшем судить о ее

происхождении. Специфика одной фауны, ее отличия от других становятся

очевидными только при сравнении их структур. Для этого обычно берутся две

соседние фауны, в отдельных же случаях требуется сравнение и отдаленных фаун.

Необходимым условием такого рода исследований является примерно равная

степень изученности сравниваемых фаун, хотя это не всегда соблюдается из-за

неполноты фаунистических сведений.

Сравнительный анализ начинается с изучения списков видов локальных

фаун. При этом обращается внимание на качественные отличия, т.е. на таксоны

(виды, роды и т.д.), которые присутствуют лишь в одной из сравниваемых фаун.

Количество видов (или других таксонов), характерных только для одной

локальной фауны, служит показателем ее специфики.

При сравнительном анализе большое значение имеют определение степени

общности и различия между двумя фаунами. Более точно это можно установить с

помощью количественных методов. Для математического выражения степени

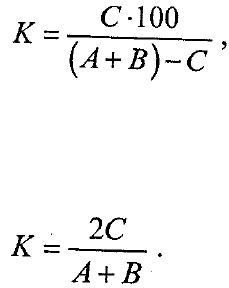

сходства фаун двух районов предложен ряд формул. Наиболее часто применяется

формула Жаккара, по которой определяют коэффициент общности (К),

выражающийся в процентах:

где С — число видов, общих для обеих фаун;

А, В — число видов соответственно в первой и второй фауне.

Используется также формула Сьеренсена:

Оба коэффициента в общем однотипно отражают степень сходства фаун

сравниваемых районов. Применяют и другие показатели, например индекс

различия фаун.

ЭНДЕМИЗМ

Одной из важнейших особенностей фауны является эндемизм.

Эндемичными систематическими единицами называются виды, роды и другие

таксономические единицы, которые встречаются только в какой-то определенной

области и нигде более. В силу этого эндемики представляют специфический

340