Абдурахманов Г.М. и др. Основы зоологии и зоогеографии

Подождите немного. Документ загружается.

АРЕАЛ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕАЛЕ

Ареал — часть территории или акватории земного шара, на которой

постоянно встречаются популяции определенного вида или другого таксона

животных.

В зоогеографии главным объектом изучения является ареал вида, поскольку вид

— основная и исходная таксономическая категория живых организмов. Наряду с

этим полноправно изучение как надвидовых (родовых, семейственных и т. д.), так

и подвидовых ареалов. В отдельных случаях, особенно при исследовании процес-

са географического видообразования, именно подвидовые ареалы дают ценный

научный материал. Аналогично иерархии категорий в систематике (вид, род,

семейство, отряд, класс, тип) существует и иерархия ареалов: ареал вида слагается

из подвидовых ареалов, рода — из видовых, семейства — из родовых и т. д.

Однако рассматривать ареал лишь как площадь не совсем правильно. Точнее

представлять его как трехмерную структуру, поскольку водные биотопы имеют не

только горизонтальное, но и вертикальное протяжение, да и наземные животные,

распространенные и в горах, и на равнине (арктоальпийские, бореомонтанные),

располагаются не только на площади, но и в некоем объеме.

Ареалы формировались в результате взаимодействия процессов эволюции

животных и изменений среды их обитания в различные геологические эпохи.

Поэтому изучение ареалов играет важную роль при выяснении их происхождения

и палеогеографи-ческой эволюции. Кроме того, при сравнении ареалов одних и

тех же видов через небольшие отрезки времени (10—20 лет) выявляется

современная тенденция к расширению или сокращению площади, занятой

популяциями вида. А изменения численности и занимаемой площади — четкие

показатели состояния вида. Следовательно, по ареалу нетрудно судить о том, что

происходит с интересующим нас животным в условиях антропического воздей-

ствия на природную среду.

Таким образом, карты распространения определенных таксо-нов остаются

важнейшими орудиями труда зоогеографов.

КАРТИРОВАНИЕ АРЕАЛОВ

Правильное представление об ареале (а также сравнение ареалов нескольких

видов) становится возможным только после его картографического изображения.

311

Существуют различные методы картирования ареалов.

Одним из наиболее распространенных и в то же время конкретных является

точечный метод: местонахождение каждого обнаруженного вида обозначается

точкой на контурной карте (рис. 113).

Рис. 113. Ареал дубового коконопряда в Великобритании, нанесенный

методом точечного картирования (по Д.Хису, 1973; с изменениями)

С помощью данного метода в отличие от других можно точнее определить

пункт сбора, поимки особей того или иного вида либо его регистрации. Он

оказывается единственно приемлемым методом, когда картируется

распространение редкого или малоизученного вида. Поэтому точечный метод

хорош также в начале исследования географического распространения животного.

При всех своих преимуществах этот метод имеет и недостатки. Он ма-

312

лопоказателен, так как требует известной доли воображения, чтобы представить

себе форму и площадь ареала. Кроме того, животные, как известно, встречаются

не в точке, а на более или менее широком пространстве.

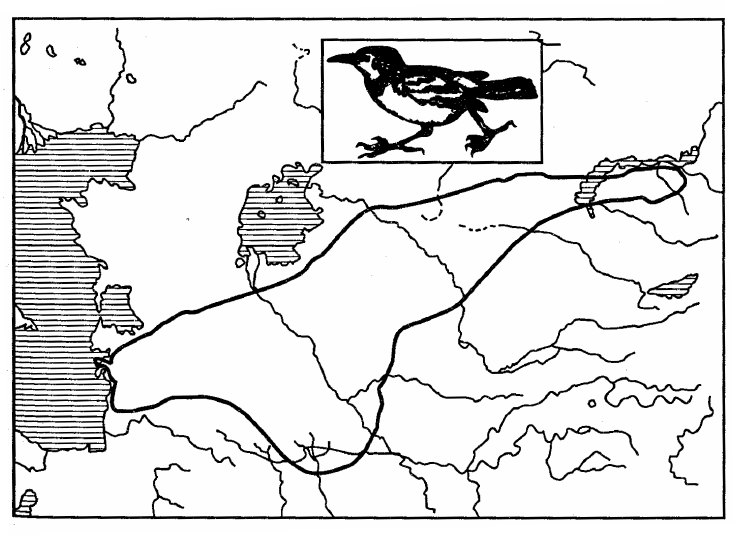

Эти недостатки можно компенсировать с помощью контурного метода,

дающего возможность картировать границы ареала (рис. 114). С этой целью на

контурной карте крайние, т. е. расположенные на границах ареала, точки

соединяют сплошной линией, придавая изображению замкнутую форму.

Рис. 114. Контурное изображение ареала саксаульной сойки

(из И.К.Лопатина, 1980)

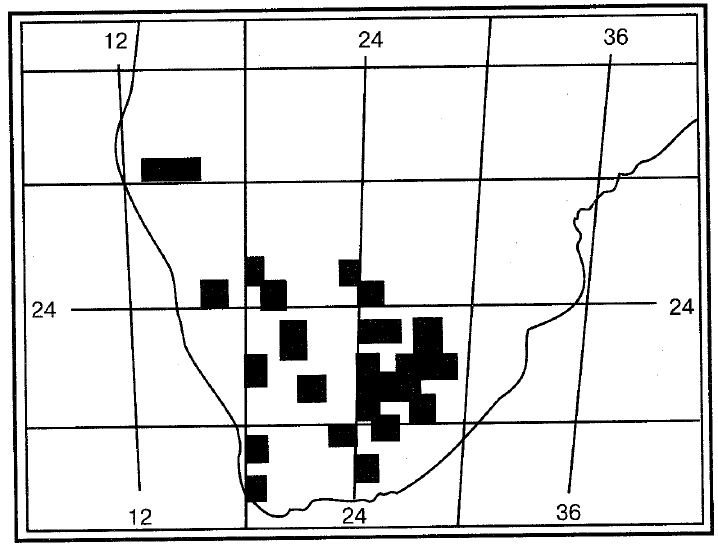

В последнее время во многих странах применяется сеточный метод,

который называют еще растровым, или методом формальных квадратов (рис. 115).

При этом поле контурной карты разбивают на квадраты со стороной 50 км (для

специальных целей масштаб может быть другим). Квадратом может служить и

поле градусной сетки со стороной 1/4, 1/16 и т. д. градуса. Если в пределах

квадрата обнаружены особи изучаемого вида, он затушевывается или

обозначается условным знаком. Прочие квадраты остаются без обозначений.

На растровой карте разными условными знаками могут быть выделены

местонахождения, известные по старым литературным данным и по новым

находкам, что позволяет судить, меняются ли площадь и форма ареала со

временем.

313

Рис. 115. Ареал грызуна Malacothris typica в Южной Америке,

нанесенный методом растрового картирования (из М.Удвари, 1978)

ТИПОЛОГИЯ АРЕАЛОВ

Каждый вид имеет свой собственный ареал, и в природе практически

невозможно найти два абсолютно одинаковых по площади, расположению или по

форме ареала, за исключением мелких островов, где различные виды животных

могут населить всю его территорию, и тогда их ареалы будут изображаться на

карте одинаково. Тем не менее все разнообразие ареалов можно свести к какому-

то ограниченному числу типов.

Для номенклатуры ареалов важно использовать 3 оси координат, или 3

составляющие ареала: широтную (распространение с севера на юг), долготную (с

запада на восток) и высотную (вертикальную, сверху вниз).

Широтная составляющая ареала (зональное распространение) является его

основным географическим признаком. Она определяется в первую очередь

климатическими, особенно температурными, факторами, прямо или косвенно

влияющими на распространение большинства видов. Границы ареалов таких

видов на определенном протяжении совпадают с границами ландшафтной зоны,

хотя зональная приуроченность каждого из них может значительно меняться на

всем протяжении ареала.

Высотная составляющая ареала (вертикальная поясность) в определенной

степени аналогична широтной, поскольку также определяется главным образом

314

температурными градиентами. По характеру вертикального распространения

можно различить альпийские и монтанные (горные) виды. Последние заселяют

среднегорья. Выделяют и промежуточные между ними — субальпийские формы.

Часто приходится сталкиваться с равнинно-горным расселением. Примером может

служить арктоальпийское или бореомонтанное распространение видов (рис. 116).

Рис. 116. Основные типы равнинно-горного

распространения животных (по К.Б.Городкову, 1984)

Долготная составляющая ареала определяется степенью удаленности от

океана, обусловливающей характер климата. Границы ареалов могут быть связаны

с континентальным или морским, аридным или гумидным климатом. В пределах

гумидной части Евразии, к примеру, наиболее существенны следующие границы:

между Западной и Восточной Европой, по Уралу, по западному краю

Среднесибирского плоскогорья («линия Иогансена»), в районе Байкала и по

водоразделу бассейна Охотского моря.

Комбинация составляющих ареала позволяет охарактеризовать тип

распространения и создать описательные классификации ареалов.

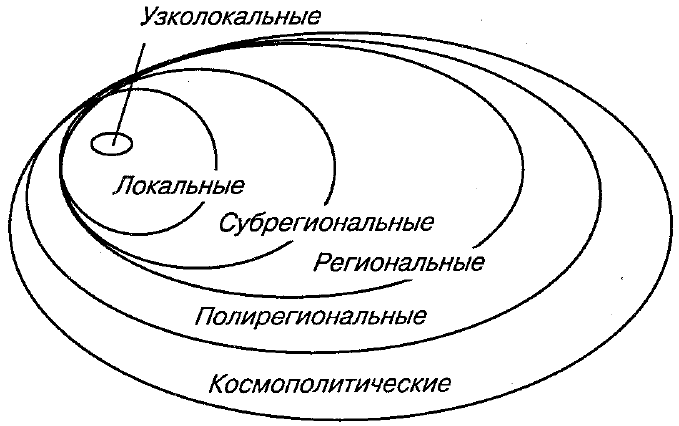

В основу классификаций должно быть положено одно из основных свойств

ареалов — их размеры. Можно построить иерархическую систему ареалов — от

узколокальных до глобальных (рис. 117). Наряду с очень узкими, занимающими

территории в несколько квадратных километров и меньше, встречаются широкие

ареалы, которые охватывают целые регионы, материки и даже весь земной шар.

Как правило, наземные животные чаще имеют узкие ареалы, морские же —

широкие. Иногда вид ограничен в своем распространении локальным районом,

315

естественной географической (или фаунистической) областью. Такие виды

называются эндемичными для данной области или просто эндемиками.

Рис. 117. Схема пространственного совмещения ареалов

различных размерных групп (по К. Б. Городкову, 1983)

Особенно узкие ареалы типичны для видов, распространение которых

ограничено какими-нибудь непреодолимыми преградами. Это прежде всего

островные либо пещерные формы, обитатели горных долин или, наоборот,

верхних зон горных хребтов. Нередки весьма узкие ареалы у нелетающих видов

насекомых. Например, жужелицы-брызгуны обитают на Кавказе в пределах

одного-двух хребтов: Carabus polychrous населяют Бзыбский хребет в Абхазии, С.

komarovi — Сванетию, С. cordicollis встречаются только на Эльбрусе.

Аналогичные ареалы у бескрылых жуков-листоедов рода Oreomela в горах Тянь-

Шаня и Памиро-Алтая. Так, О. medvedevi живет только в одном районе

Шугнанского хребта на Памире, О. transalaica — на Заалайском хребте, О. bergi —

в альпийской зоне Туркестанского хребта в верховьях реки Исфары. Все без

исключения виды этого рода, а их больше 50, имеют очень узкие эндемичные

ареалы. Исключительно узкие ареалы у трогло-бионтов, постоянно живущих в

пещерах, причем это касается как наземных, так и пресноводных видов. Итак, все

узкие ареалы свойственны эндемикам.

Локальные ареалы, постепенно расширяясь, переходят в субрегиональные и

региональные. Если вид распространен на всей площади региона, то его ареал

называют трансрегиональным (рис. 118).

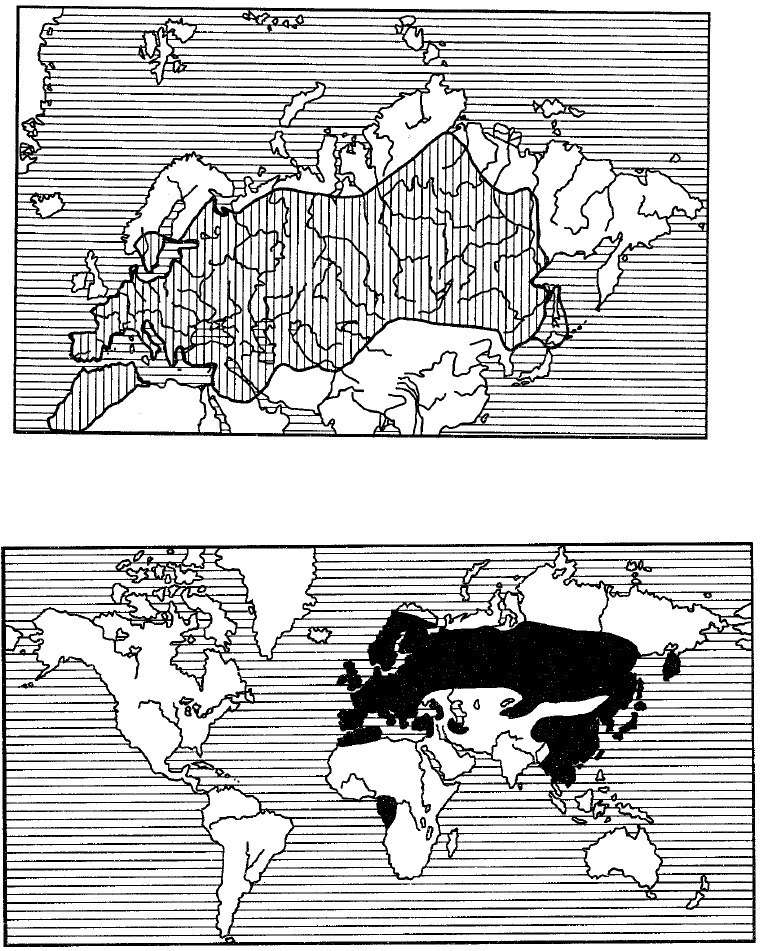

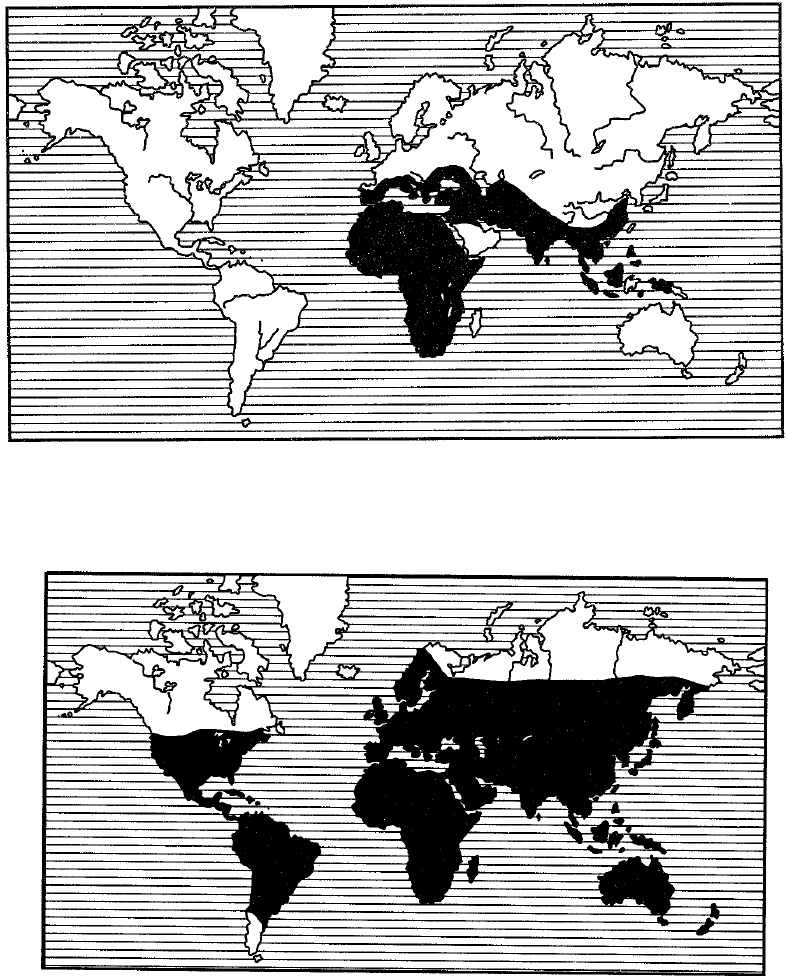

Еще более широкие ареалы, так называемые поли- или мультирегиональные,

включают в себя несколько (не менее 2) фаунистических областей, часто

располагающихся на разных материках (рис. 119, 120). Наконец, различают

316

космополитные, или всесветные, ареалы (рис. 121). Они характерны чаще всего

для морских животных, таких как кашалот (Physeter), дельфин (Grampus gri-seus),

касатка (Orcinus orca). Из наземных животных космополитами стали

определенные насекомые-синантропы. С некоторой натяжкой к космополитам

можно отнести сокола-сапсана.

Рис. 118. Трансрегиональный ареал бабочки-боярышницы

Рис. 119. Полирегиональный ареал пластинчатоусых жуков

рода Trichius (из С.И.Медведева, 1960)

317

Рис. 120. Полирегиональный ареал жуков-навозников рода Onitis

(из В.Балтазари, 1963)

Рис. 121. Космополитный ареал жуков-навозников

рода Onthophagus (из В.Балтазари, 1963)

Между систематическим рангом группы и размером ареала существует

корреляция: чем выше ранг группы, тем большую площадь она занимает.

Следовательно, ареал рода больше ареала вида, ареал семейства больше ареала

рода и т. д. Классы, как правило, распространены всесветно. Главными

причинами, обусловливающими специфичность ареалов, являются экологическая

валентность видов, их способность к расселению (вагильность), филогенетический

возраст и скорость видообразования. Совокупность этих признаков и определяет

318

величину ареала вида или их группы.

Формы ареалов, т. е. их очертания, столь же разнообразны, как и величина.

Факторы, определяющие форму и величину ареала, чаще всего одни и те же.

Очертания многих ареалов совпадают с ландшафтными или вообще с физико-

географическими рубежами. В умеренных областях Северного полушария, а также

в высоких широтах ареалы ряда видов вытянуты с запада на восток и значительно

меньше — с севера на юг, т. е. носят зональный характер. Это объясняется

особенностями распределения климатических условий, которые быстрее

изменяются при продвижении с севера на юг, чем с запада на восток. В местах,

далеко отстоящих друг от друга, но расположенных на одной широте, условия

среды часто сходны.

Как показал Ю.И.Чернов (1975), наиболее точное совпадение ареала с

конфигурацией зоны наблюдается в тех случаях, когда вид связан с зональным

типом растительности. Зональные ареалы у «степняков» — джунгарского

хомячка, кузнечика эверс-манна, степного таракана и др. Ареал лапландского

подорожника Calcarius lapponicus совпадает с зоной тундры, мохноногого сыча —

с таежной зоной; с широколиственными лесами связаны ареалы сонь —

орешниковой, полчка и в некоторой степени лесной и садовой. Если вид и

расселяется за пределы ландшафтной зоны, то он встречается лишь в

экстразональных биотопах, не типичных для нового ландшафта.

В горных странах ареалы многих видов вытянуты вдоль хребтов и тоже

укладываются в одну из вертикальных зон — лесную, субальпийскую и т. д.

Объясняется это тем, что вдоль определенного склона хребта наблюдаются

одинаковые условия, чаще климатические.

Вытягивание ареала, обусловленное экологическими факторами, может

привести к образованию так называемых ленточных, или линейных, типов

ареалов. Они свойственны многим околоводным или водным животным, особенно

обитателям литорали. Аналогичную форму имеют ареалы пресноводных рыб.

Хорошим примером такого ареала служит распространение среднеазиатских

осетровых рыб из рода Pseudoscaphirhynchus, обитающих в Аму-дарье и Сырдарье.

Нередко встречаются и сопряженные ареалы. Их очертания определяются

границами ареала другого вида. Это бывает в том случае, когда между видами

существуют экологические взаимоотношения, которые обычно носят характер

пищевой связи. Как правило, она устанавливается между паразитами и хозяевами

и сожителями, хищниками и жертвами, животными-фитофагами и их кормовыми

растениями: тигр связан с кабаном, куница — с белкой, соболь — с бурундуком

(хищник — жертва), бабочка олеандровый бражник — с олеандром, жуки-

нарывники Mylabris elegantissima — с песчаной акацией, африканский пальмовый

орлан — с масличной пальмой (потребитель — кормовое растение). Монофаги

встречаются только там, где есть кормовое растение. Однако ареалы последних

больше, поскольку распространение животных зависит не только от наличия

корма, но и от других факторов. Значительно реже наблюдается сопряжение

319

ареалов паразита и хозяина. Паразиту часто требуется промежуточный хозяин, а

то и два, и отсутствие одного из них, даже при наличии основного хозяина,

препятствует распространению этого паразита.

Все рассмотренные выше ареалы, от узколокальных эндемичных до

громадных, занимающих весь материк, относятся к сплошным ареалам.

Вместе с тем постоянно встречаются ареалы, разделенные на части, т. е.

прерывистые, или дизъюнктивные. О них следует говорить в том случае, когда

отдельные части ареала обособлены друг от друга в такой степени, что никакая

связь между заселяющими их популяциями вида невозможна.

Ареал может прерываться по-разному. Бывает так, что в основном он

сплошной, но встречаются обособленные маленькие участки его, которые принято

называть островными местонахождениями. Ареалы подобного типа считаются

расчлененными (фрагментированными). Они возникают и в силу естественных

причин, но часто своим происхождением обязаны деятельности человека.

Например, вырубка лесов приводит к исчезновению истинно лесных видов,

сохраняющихся лишь в отдельных массивах.

Части дизъюнктивного ареала могут располагаться на одном материке, типы

их разнообразны, но общим является то, что в этом случае между частями ареала

нет преград в виде морских проливов или участков океана. На разделяющей

территории природные условия тоже часто не отличаются от таковых в местах

обитания видов, поэтому дать удовлетворительное объяснение причинам

подобных разрывов довольно трудно. Типологические материковые

дизъюнктивные ареалы могут различаться в зависимости от места расположения

их частей. Выделяют, к примеру, евро-азиатские дизъюнктивные ареалы, когда

одна их часть находится в Европе, другая — в Азии.

Как правило, части дизъюнктивного ареала связаны с одной ландшафтной

зоной. Широко известными примерами такого рода являются амфиевро-азиатские

неморальные ареалы амфибий — жерлянок рода Bombina, рыб — горчака и

вьюна, птиц — голубой сороки и др. В широколиственных лесах Европы

встречаются В. bombina и В. variegata, в Приморье их замещают В. orientalis, а в

Китае — В. maxima (пример викариата на уровне видов). Горчак и голубая сорока

в различных частях ареала представлены разными подвидами: в Европе живет

горчак обыкновенный (Rhodeus sericeus sericeus), в бассейне Амура — горчак

амурский (R. s. amurensis), в Испании — голубая сорока Cyanopica cyana cooki, а в

Приморье — С. с. cyanus (рис. 122).

320