Абдурахманов Г.М. и др. Основы зоологии и зоогеографии

Подождите немного. Документ загружается.

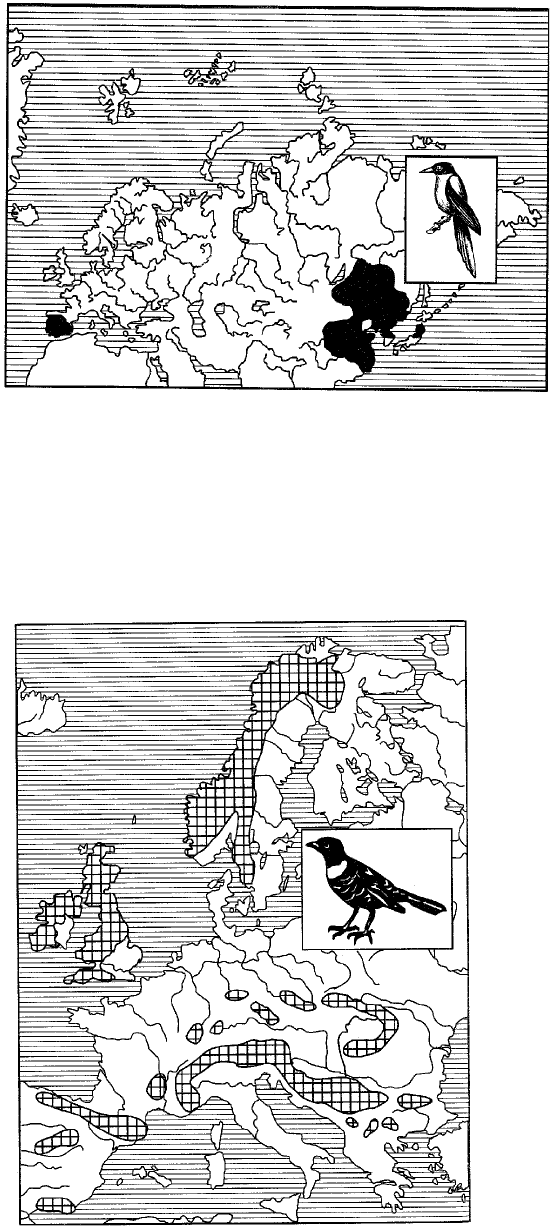

Рис. 122. Амфиевро-азиатский неморальный ареал голубой сороки

Различают также арктоальпийский и бореомонтанный типы дизъюнктивного

ареала. В первом случае основная часть ареала (зональная) находится в тундре,

другая — в альпийском поясе гор Европы (рис. 123).

Рис. 123. Арктоальпийский ареал белозобого дрозда (из Г.Делаттина, 1967)

321

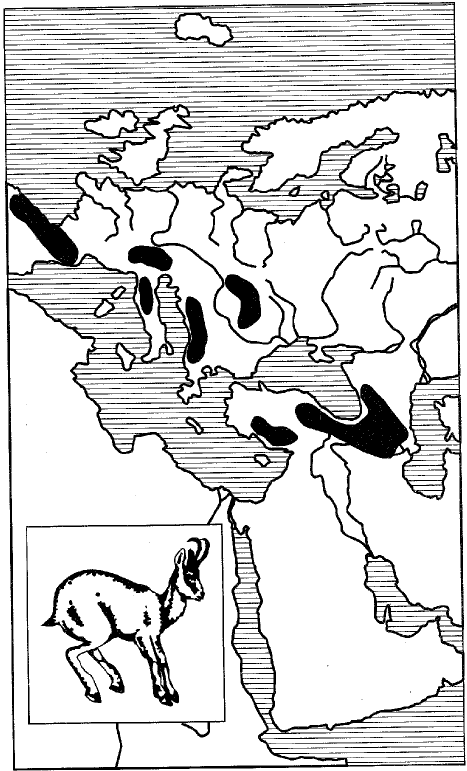

Особый и нередко встречающийся тип дизъюнкций представляют горные

разрывы ареалов, когда отдельные их части находятся в верхних поясах горных

хребтов и отделены друг от друга более или менее широкими долинами и

межгорными понижениями. К примеру, серна — высокогорный копытный зверь

— в каждом горном массиве имеет изолированный ареал. Популяции ее в Пи-

ренеях, Альпах, на Балканах, горах Тавр в Малой Азии и на Кавказе не связаны

друг с другом (рис. 124).

Рис. 124. Горный разрыв ареала серны (из И.К.Лопатина, 1980) 336

Аналогичный горный разрыв характерен для ареалов видов одного рода,

например горных козлов Сарга. Последние заселяют горы Южной Европы, Малой

и Средней Азии, Гималаев, Южной Сибири. Подобные ареалы характерны для

высокогорных насекомых, например для представителей уже упоминавшегося

рода жуков-листоедов Oreomela, объединяющего более 50 видов, причем только

на Тянь-Шане их 28, в Джунгарии и Синьцзяне — 11, в Тибете и Цинхае (КНР) —

9. Каждому хребту свойственны свои виды, а межгорные долины и ущелья

322

являются непреодолимыми преградами для их расселения, поскольку жуки не

опускаются ниже пояса криволесья и чаще населяют только альпийский пояс

хребтов.

Причины материковых разрывов ареалов разнообразны. Чаще разъединение

объясняется фрагментацией сплошного ареала, вызванной изменением климата,

конкуренцией более приспособленных форм, геоморфологическими

перестройками или, наконец, деятельностью человека (вырубка лесов, мелиорация

болот, распашка целины и т.п.). В любом из этих случаев можно допустить либо

вымирание отдельных популяций, либо вытеснение их другими, более

приспособленными к новым условиям видами, что иногда подтверждается

палеонтологическими находками в области разрыва.

В Северном полушарии ряд дизъюнкций ареалов обусловлен событиями

плейстоцена, в связи с чем они получили название ледниковых. Допускается, что

некогда сплошные зональные ареалы Северного полушария были разорваны

наступившими льдами. Там же, где покровного обледенения не было, климат

настолько ухудшился, что некоторые популяции вымерли, а сохранившиеся в

наиболее благоприятных районах не смогли расселиться и восстановить свой

прежний ареал. Эти климатические изменения не коснулись теплолюбивых

неморальных видов, уцелевших в убежищах, находившихся в юго-западной

Европе и на юге Дальнего Востока (они там живут и в современную эпоху).

Климат же Сибири изменился настолько, что расселение через нее стало невоз-

можным. События ледникового периода вызвали также разрывы ареалов

арктоальпийского и бореомонтанного типов. Во время четвертичного покровного

оледенения климат Северной Европы был холодным, и характерная для него

арктическая (тундровая), а также бореальная (таежная) фауна широко

распространилась к югу. Достаточно сказать, что, по данным палеонтологии, заяц-

беляк, песец и рысь жили в то время даже в Крыму. В альпийской зоне южных

гор, в свою очередь, развивалось местное оледенение и ледниковые языки

опускались далеко в долины. После таяния и отступания материковых льдов

холодолюбивые виды, обитавшие на окраинах ледника, мигрировали на север и

заняли здесь освободившиеся ото льда пространства. Популяции некоторых видов

при сокращении горного оледенения отступали вместе с ледниками в самые

верхние пояса хребтов, где климат оставался холодным. Между горами

Центральной и Южной Европы, с одной стороны, и тайгой или тундрой — с

другой, образовались разрывы ареалов. Северная часть нынешнего ареала

рассматривается как новый (по времени) ареал, возникший в результате активного

расселения животных, а южная (горная) — как реликтовая. Таким образом, заяц-

беляк и тундряная куропатка в Альпах являются ледниковыми реликтами.

Горные разрывы ареалов возникли в результате сложных гео-

морфологических процессов, происходивших в определенных частях земного

шара.

Особый тип дизъюнктивных ареалов составляют ареалы, у которых между

323

их частями находятся морские пространства. Подобные океанические дизъюнкции

ареалов характерны для надвидо-вых таксонов — родов, семейств, отрядов и т. д.

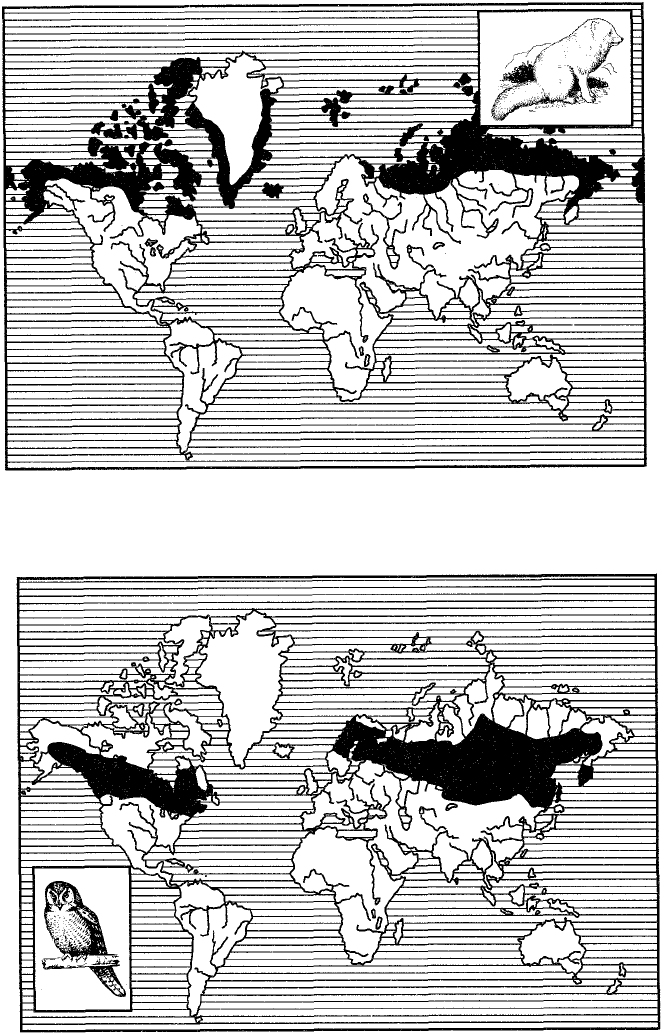

В пределах Северного полушария к данному типу ареалов относятся

циркумполизональ-ные, циркумполярные, циркумбореальные и

циркумтемператные (расположены по всей умеренной зоне), а также

амфиатланти-ческие ареалы (рис. 125, 126). Части последних располагаются на

материках Евразии и Северной Америки в соответствующих зонах, а

циркумполизональные и панголарктические охватывают все зоны материков.

Рис. 125. Циркумполярный ареал песца (из В. Г. Гептнера, 1936)

324

Рис. 126. Циркумбореальный ареал ястребиной совы

(из В. Г. Гептнера, 1936)

Очень обычны формы европейско-североамериканского и ази-атско-

американского разрывов. В этих случаях между ареалами родственных наземных

и пресноводных таксонов находятся водные преграды — Атлантический океан,

Берингов пролив или даже северная часть Тихого океана.

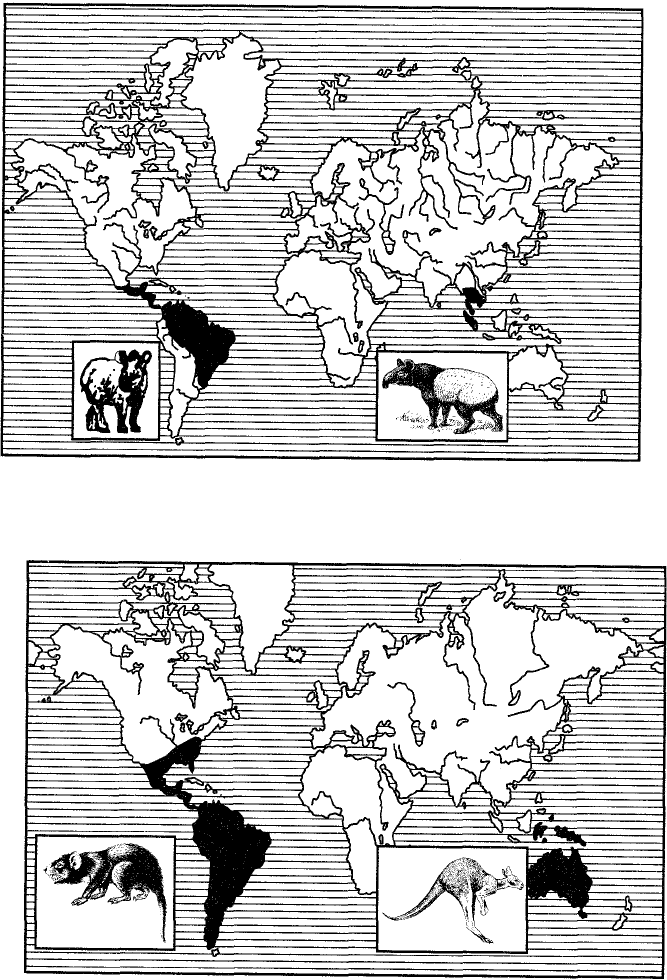

Примерами океанических разрывов ареалов может служить рас-

пространение тапиров (рис. 127) в тропических частях Южной Америки и юго-

восточной Азии, сумчатых млекопитающих (рис. 128), жаб-свистунов (рис. 129) в

Австралии и Южной Америке и др.

Рис. 127. Дизъюнктивный ареал тапиров (из И.К.Лопатина, 1980)

325

Рис. 128. Дизъюнктивный ареал сумчатых млекопитающих

Рис. 129. Дизъюнктивный ареал жаб-свистунов (из И.К.Лопатина, 1980)

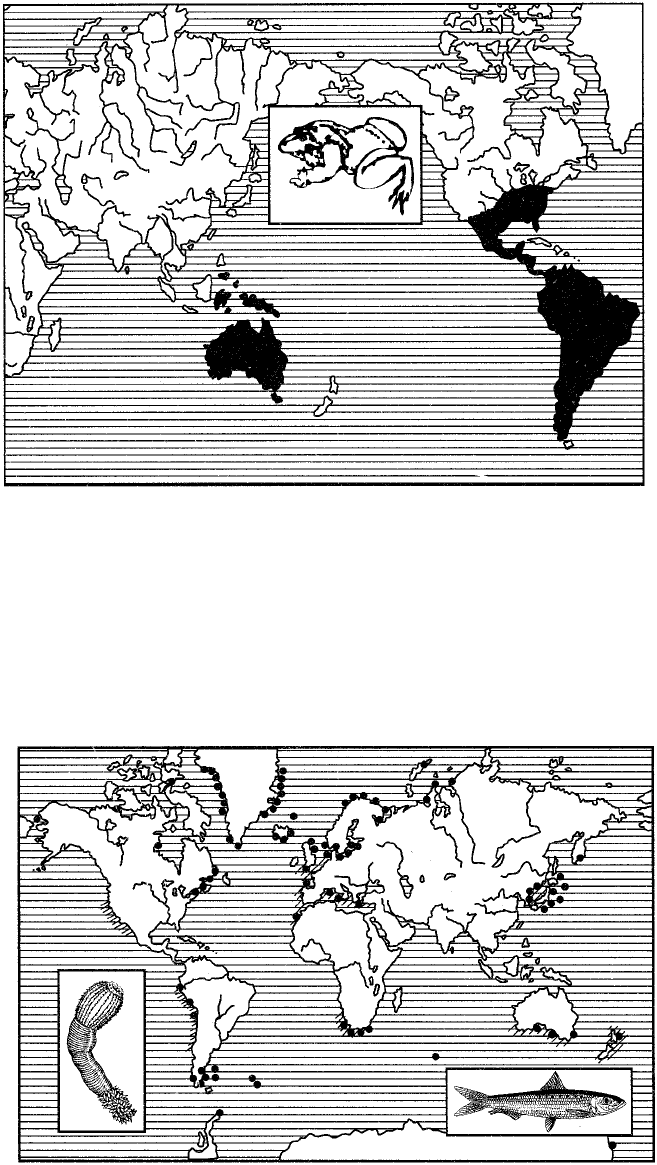

Среди океанических разрывов замечательны случаи биополярного и

амфибореального распространения (рис. 130): соответствующие группы животных

встречаются в приполярных или умеренно холодных частях Земли и отсутствуют

в тропиках и субтропиках.

Рис. 130. Биополярное распространение червей-приапулид

(обозначено точками) и амфибореальное распространение

сардин (обозначено штрихом)

326

Причины многих океанических разрывов ареалов не установлены, особенно

когда нет палеонтологических находок на территориях, где те или иные группы

животных не встречаются. Предложено несколько теорий, объясняющих

происхождение подобных ареалов (теории мостов суши, оттесненных реликтов и

др.).

Ареалы близких видов располагаются рядом, а иногда могут накладываться друг

на друга (перекрывание ареалов). Так, ареалы зайца-беляка и зайца-русака в

Северной Европе на большом протяжении расположены на одной и той же

территории. Бывает, что ареал одного вида, как правило, небольшой величины,

охвачен гораздо большим ареалом другого вида. Из-за различных требований,

предъявляемых видами к окружающей среде, перекрывание их ареалов — явление

нередкое. Оно получило название симпатрии.

Иная картина наблюдается при изучении ареалов подвидов. В данном

случае ареалы очень часто прилегают друг к другу, но никогда не перекрываются.

Каждый подвид населяет определенную область видового ареала (подвиды

аллопатричны), и подвиде -вые ареалы замещают друг друга, или викарируют.

Примером географического викариата служит распространение подвидов колхид-

ского фазана на территории от Кавказа до Тихого океана. Викарируют не только

подвиды, но и близкие виды. Общеизвестно, что европейскому зубру (Bison

bonasus) соответствует в Северной Америке викарный вид бизон (Bison bison). В

рассмотренных случаях замещающие формы не только близки по происхождению,

но и занимают одинаковые биотопы. Такой тип викариата назван

систематическим. Если же одинаковые биотопы в разных странах населены

различными по систематическому положению и происхождению видами,

конвергентно сходными между собой из-за одинакового образа жизни, то

пользуются термином «экологический викариат». Примером экологического

викариата является замещение европейского крота в Африке златокротом (другое

семейство), а в Австралии — сумчатым кротом (другой подкласс).

Величина ареалов и их границы находятся в тесной взаимосвязи. Если

размеры ареалов очень часто зависят от экологической валентности населяющих

их видов, то значение экологических факторов, определяющих границы ареалов,

еще более велико. Эти границы нередко обусловлены определенной комбинацией

факторов среды или даже их одним градиентом. Особое значение имеют

температура, освещение, питание, характер субстрата. Для наземных животных

существенную роль, кроме того, играет влажность воздуха, для водных — химизм

воды, содержание кислорода и т. д.

Существует разделение границ на климатические, ландшафтные,

биоценотические. Их можно назвать экологическими границами, поскольку они

определяются целой совокупностью факторов. С другой стороны, известно немало

случаев, когда граница остается стабильной, и расселения не происходит,

несмотря на то что условия среды внутри ареала и за его пределами однородны и

327

вполне благоприятны для вида. Подобные явления объясняются историческими

причинами и указывают на то, что в прошлом условия среды по обе стороны

границ были различными. Границы ареалов, происхождение которых обусловлено

минувшими событиями и не оправдывается экологической обстановкой

настоящего времени, называются историческими или реликтовыми.

Биоценотические границы определяются взаимоотношениями разных видов

в сообществе. Эти взаимоотношения носят разный характер (симбиоз,

комменсализм, конкуренция и т. п.). Биологическое соперничество — одна из

причин стабильности границ ареалов двух конкурирующих видов. Так, например,

обстоит дело с ареалами двух близких видов — лесной куницы и соболя на Урале

и в Западной Сибири.

Однако стабильность границ — явление относительное и временное, тем

более в настоящий период существования животного мира, когда в процесс

расширения и сокращения ареалов вмешивается человек.

РАССЕЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Согласно дарвиновской теории эволюции, каждый вид возникает в

определенной части земной поверхности и его первоначальный ареал в

зависимости от характера формообразовательного процесса может быть большим

или меньшим. Но со временем он расширяется, что происходит в результате

расселения организмов. Под расселением, по определению А. И.Толмачаева

(1974), следует понимать динамический процесс распространения видов за

пределы занимаемой ими территории.

Изменения ареалов прослеживаются по изменениям очертаний их границ.

Как правило, эти процессы протекают постепенно и ускользают от прямого

наблюдения. Лишь редко очертания границ меняются в течение одного или двух

столетий, поэтому изменения устанавливаются с достоверностью.

Предпосылками расселения животных являются колебания численности

особей в популяциях. Эти колебания происходят вследствие изменений

соотношения между рождаемостью и смертностью особей. При увеличении

плотности популяции у ее членов появляется тенденция к расселению, при

уменьшении — к потере части занимаемых участков.

Темпы расширения ареалов различны у разных видов, и это связано как с

особенностями среды обитания, так и с характером самих видов. Способность

видов к расселению зависит от их структурных, физиологических, поведенческих,

популяционных и других свойств и носит название вагильности. Вагильность вида

осуществляется в определенных условиях среды, влияющих на плодовитость,

дальность разноса зачатков (икра, личинки) и на другие свойства организмов,

обусловливающие эту способность. Расселение животных — многофазный

процесс, предусматривающий преодоление различных преград и препятствий.

328

Различают вагильность активную (организмы расселяются благодаря

самостоятельному передвижению — полет, плавание, бег), пассивную (расстояние

преодолевается за счет переноса ветром, течениями, человеком и т. д.) и

смешанную (сочетание активной и пассивной вагильности).

Преграды к расселению можно условно свести к физическим и

экологическим. К первым для сухопутных животных относятся прежде всего

водные пространства, для водных организмов — большие участки суши,

разделяющие водные бассейны. Мировой океан — среда сравнительно

однородная, поэтому ареалы его обитателей, как правило, очень большие по

площади. Это касается не только таких отличных пловцов, как китообразные, но и

сидячих форм из мира беспозвоночных. Наиболее серьезной преградой для

расселения морских животных оказывается суша, в том случае, когда обойти ее

мешают не соответствующие требованиям вида соленость, давление, температура

воды и т. п.

В отличие от Мирового океана пресноводные бассейны не представляют

единого целого, что сильно затрудняет расселение животных этого биоцикла.

Основными преградами здесь следует считать море (соленую воду) и водоразделы

(участки суши между водоемами). К числу местных препятствий относятся также

водопады и пороги на реках. Изоляция отдельных бассейнов, например озер, не

соединенных речными системами, чрезвычайно велика. Это приводит к

появлению узких ареалов очень многих видов, что нетипично для обитателей

других биоциклов.

Преградами, препятствующими распространению сухопутных животных, в

первую очередь являются границы других биоциклов — морей и пресных вод.

Существование громадного количества узких ареалов на суше свидетельствует о

том, что число преград к расселению здесь больше, чем где бы то ни было.

Морские проливы могут представлять собой непреодолимый барьер для не-

летающих видов наземных животных. Так, Мозамбикский пролив, ширина

которого 400 км, разделяет Африку и Мадагаскар, населенных резко

различающейся фауной.

Морская вода неблагоприятна для тех пресноводных животных и наземных

обитателей, которые не имеют непроницаемых защитных покровов. Поэтому

активное расселение их через морскую воду практически невозможно. Этим

объясняется отсутствие на островах большинства амфибий, типичных для

материка. Рептилии благодаря особенностям строения кожи могут переплывать

сравнительно узкие проливы. Таким образом, островные фауны всегда более

бедны, а видовой состав их несбалансирован. Фауна островов тем беднее, чем

шире водная преграда, отделяющая их от ближайшего материка.

Как указывает Ф.Дарлингтон (1966), главную роль при расселении

животных играет расстояние.

В ряде случаев роль серьезной преграды к расселению животных

выполняют реки. Крупные реки нередко разделяют соседние территории,

329

населенные различной фауной. Амазонка, например, служит границей

распространения 50 видов птиц, сотен видов насекомых и других животных.

Волга в низовьях, с одной стороны, представляет собой западную границу

распространения многих степных и пустынных видов млекопитающих (желтого

суслика, хомячка эверсманна, пегой землеройки), а с другой — восточную

границу ареала слепыша и крапчатого суслика. Такой же фаунистической

границей служит Днепр в нижнем течении. На правобережье его встречаются

крот, крапчатый суслик, зеленая ящерица, из насекомых — светлячок, в

левобережных степях эти животные отсутствуют.

Существенную преграду для расселения наземных животных представляют

горы. Однако рассматривать их как чисто топографические препятствия нельзя.

Дело в том, что склоны гор разной экспозиции часто покрыты различной

растительностью и отличаются в климатическом отношении. Таким образом, гор-

ные хребты во многих случаях служат экологическими барьерами. Общеизвестна

роль Гималаев, разделяющих две фаунисти-ческие области — Палеарктическую и

Индо-Малайскую.

О роли горных хребтов как преград к расселению говорит и наличие

огромного количества узких ареалов видов одного рода в странах с сильно

расчлененным рельефом. Так, в горах Средней Азии встречается около 100 видов

жуков-жужелиц рода Carabus, a на равнинах европейской части России — не

более 30.

Не только высокогорный пояс служит преградой для расселения равнинных

животных. Настоящие «альпийцы» не могут расселяться через долины с не

подходящими для них условиями среды. Это также свидетельствует об

экологической природе большинства физических барьеров.

Различные типы пустынь — холодные или жаркие, песчаные, глинистые,

щебнистые — для большинства не адаптированных к ним животных представляют

одну из существенных преград к расселению. Особенно важна в этом отношении

протяженность пустынь. Пустыня Сахара, к примеру, отделяет эфиопскую фауну

большей части материка от палеарктической фауны севера. Индо-малайская фауна

юга Азии не распространяется к северу, так как этому препятствуют пустыни

Передней Азии и Гималаи.

Наконец, следует сказать о преградах антропического происхождения. С

точки зрения экологии расселения окультуренные земли сравнимы с пустынями.

Для ряда видов расселение через них исключено. Судьба многих вымирающих

под воздействием человека видов животных — доказательство этому. Меньше

всего приспособлены к расселению через «культурную пустыню» лесные и

степные виды.

Так называемые биологические преграды обусловлены экологическими

связями между видами животных и животных и растений. Отсутствие

необходимого кормового объекта для монофага, хозяина для паразита,

подходящей жертвы для хищника создает препятствия для расселения или вообще

330