Абдурахманов Г.М. и др. Основы зоологии и зоогеографии

Подождите немного. Документ загружается.

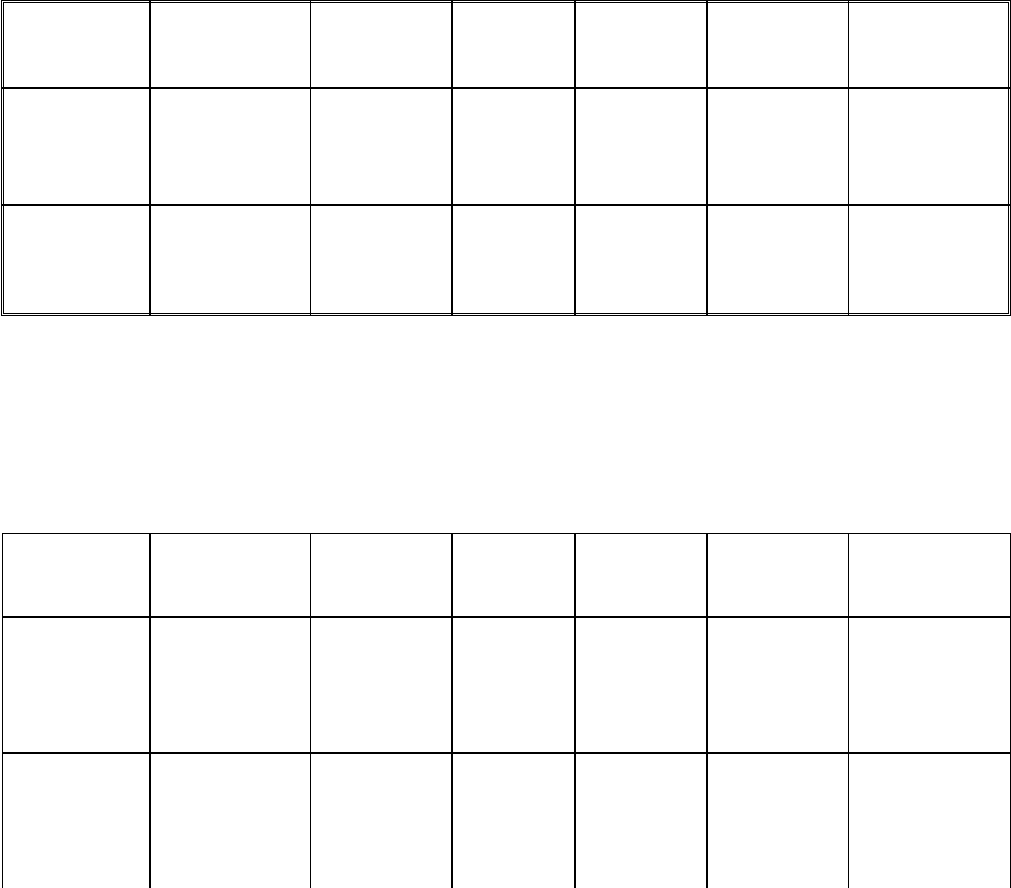

Под

классы

Раковина

Щупальца Ктенидии

Сердце,

почки

Органы

движения

Жизненная

форма

Наутилиды

ДЫ

Nautiloidea

наружная,

спиральная,

многокамерная

много,

гладкие

4 4 пред-

сердия, 4

почки

воронка,

гидро-

статический

аппарат

бентопелагиче-

ские

Аммониты

Ammoпеа

наружная,

перегородки

камер

волнистые

5 пар, гладкие 2 2 пред-

сердия, 2

почки

тоже тоже

Окончание табл.35

Подклассы Раковина Щупальца Ктенидии Сердце,

почки

Органы

движения

Жизненная

форма

Белемншы

Belemnoidea

коническая,

внутренняя с

камерами

5 пар с

присосками

2 тоже воронка,

плавники,

гидро-

статический

аппарат

нектонные

Колеоидеи

Coleoidea

без раковины

или с

рудиментами

4—5 пар

с присосками

2 тоже

воронка,

плавники,

умбрелла,

мускулатура

бентосные,

бентопелагичес

кие, нектонные,

планктонные

ТИП ПОГОНОФОРЫ (POGONOPHORA)

Погонофоры — глубоководные морские животные, ведущие сидячий образ

жизни. Живут в длинной и тонкой хитиновой трубке, выделяемой кожными

железами. Из верхнего конца трубки выставляется передний участок тела со

щупальцами. Тело состоит из 4 первичных сегментов, в каждом из которых есть

свой целом. Третий сегмент длинный, в нем участки целома и многие другие орга-

ны расположены метамерно. Четвертый сегмент со вторичной сегментацией.

Кишечник отсутствует. Пища собирается и всасывается через щупальца. Нервный

тяж лежит на брюшной стороне тела. Кровеносная система хорошо развита.

Сердце на спинной стороне в перикардии. Органы выделения — целомодукты.

Погонофоры раздельнополы, но полового диморфизма нет. Целом в эмбриогенезе

образуется энтероцельно. В типе 2 класса: френуляты (Frenulata) и

131

вестиментиферы (Vestimentifera, или Afrenulata).

У погонофор длинное червеобразное цилиндрическое тело, обычно почти

нитевидное, от нескольких сантиметров до 1,5 м длиной. На спинной стороне в

области переднего целома находится от одного до нескольких сотен щупалец.

Брюшной нервный ствол имеет вид эпителиальной полости, расширяющейся

впереди в мозг. Передний целом образует перикардий, выделительные

целомодукты и заходит в щупальца. Второй целом в своей полости органов не

образует. За счет третьего целома формируются гонады и половые воронки, в

задней части — полоски нескольких метамерных щетинконосных сегментов. Кро-

веносная система замкнутая, состоит из спинного и брюшного сосудов. Брюшной

сосуд расширяется у основания щупалец, образуя сердце.

Яйца откладываются самкой в переднюю часть собственной трубки.

Погонофоры впервые были открыты только в XX в. История их открытия и

изучения очень интересна.

Погонофоры были открыты в 1914 г. во время экспедиции на голландском

океанографическом судне «Сибога» в водах Индонезийского архипелага. Это

были нитевидные червеобразные животные, живущие в хитиновых трубках

правильной цилиндрической формы диаметром примерно 1 мм. Описавший червя

французский зоолог Коллери, пораженный характерным видом его трубки,

окрестил червя Siboglinum (Siboga — название судна, и linum — по-латыни нить)

и не колеблясь отнес его к новому типу беспозвоночных. Коллери отметил полное

отсутствие у червя пищеварительной системы и, пытаясь объяснить это,

предположил, что Siboglinum — колониальное животное, у которого функции

питания и размножения могут выполняться разными индивидуумами, как это

часто имеет место у гидрозоев. Отсутствие в собранных материалах других

индивидуумов, ответственных за питание колонии, было, однако, трудно понять.

Лет через 30 после их открытия швед Йохансон объединяет Siboglinum с

другой, весьма отличной формой из Охотского моря, Lamellisabella, в новый класс

морских беспозвоночных — погонофоры (от греческого «кто носит бороду»,

другими словами — бородатые), быстро возведенный зоологами в ранг подтипа.

Открытия множились. Было замечено, что представители «бородатых»,

считавшиеся обитателями исключительно больших глубин, могут жить и на

глубине нескольких десятков метров и встречаются гораздо чаще, чем

предполагалось ранее. Но все эти погонофоры невелики по размерам и все

лишены пищеварительной системы.

Первым попытался разрешить эту загадку советский ученый А. В. Иванов.

Согласно его гипотезе эпидермальные клетки передних щупалец погонофор

способны вылавливать мелкие органические частицы путем фагоцитоза. Но

поскольку наблюдать фагоцитоз не удалось, Иванов позднее выдвинул другую

гипотезу: собранные султаном щупалец частицы перевариваются вне тела

животного ферментами, выделяемыми в наружную среду, а мелкие молекулы,

образующиеся в ходе ферментативного разложения частиц, абсорбируются затем

132

проницаемой клеточной мембраной. Второй гипотезе повезло не больше, чем

первой, и она так и не была доказана.

В 1966 г. на глубине 1125 м у побережья Калифорнии были открыты

погонофоры, которые зоолог Вебб назвал Lamellibrachia barhami. Они достигают

0,5 м в длину при диаметре 6 мм и отличаются от всех других погонофор

наличием особого вестиментального участка тела (вести-ментума), на котором на

спинной стороне открываются парные половые отверстия. Этот участок

расположен между щупальцевой короной и туловищем и снабжен 2 складками,

или крыльями, благодаря которым между вестиментумом и стенкой трубки червя

образуется дорсальная камера. Чтобы отметить эту особенность, а также другие не

менее важные черты строения, в типе погонофор был создан новый отряд —

вестиментиферы, входящий в новый класс — афренуляты. Характерная для типа

«бородатых» сегментированная и снабженная хитиновыми щетинками задняя

часть тела позволяла сблизить их с кольчатыми червями. Но по-прежнему было

неизвестно, как и чем питаются эти странные животные.

В 1977 г. на гидротермали вблизи горячих подводных серных источников на

Галапагосском рифте был открыт новый вид Riftia pachyptila (рис. 55).

133

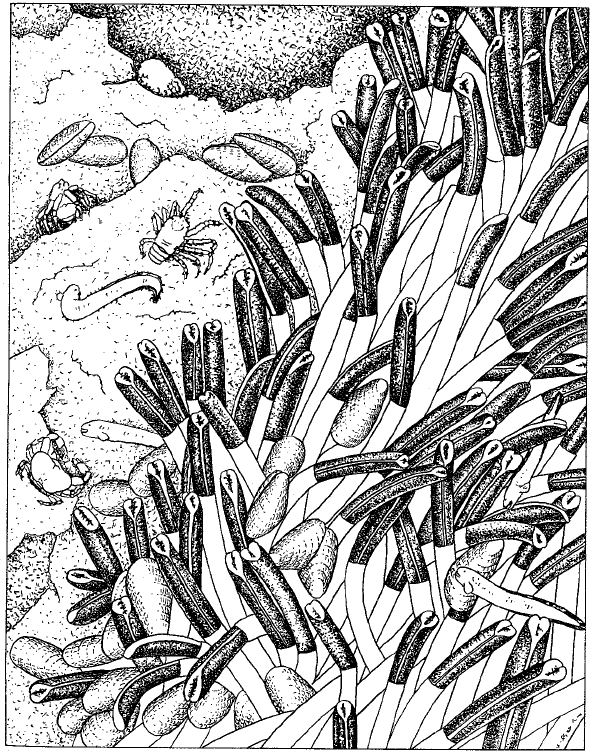

Рис. 55. Скопление гигантских погонсфор Riftia pachyptila;

крабы, галатеиды и рыбы изобильны на границе поселений рифтий

Длина этого животного может превышать 1,5 м, а ярко-красный киноварный

цвет его султана, контрастирующий с перламутрово-белой окраской трубки,

придает подводным фотографиям с его изображением неоспоримую эстетичность.

По биомассе этот вид во много раз превосходит все другие виды гидротермальных

сообществ. Изучением первых собранных образцов занялся американский зоолог

Джоунс. Менее чем через 4 года после первых находок было опубликовано

описание вида. Это оказалась вестиментифера, но столь сильно отличающаяся от

Lamellibrachia, что для нее создали особое семейство — Riftiidae. Одновременно

Джоунс установил, что туловище; занимающее около 3/4 длины тела, заполнено

тканью, образованной дольками, обильно снабженными кровеносными сосудами,

— трофосомой. Эта ткань буквально насыщена округлыми бактериями диаметром

около 3—5 мкм. Трофосома различима даже у самых молодых изученных особей

(длиной 1,44 мм) и во множестве содержит кристаллы серы (рис. 56). Таким

образом, эти животные находятся в симбиозе с сероокисляющими бактериями,

осуществляющими хемосинтез, от которых они получают питательные вещества.

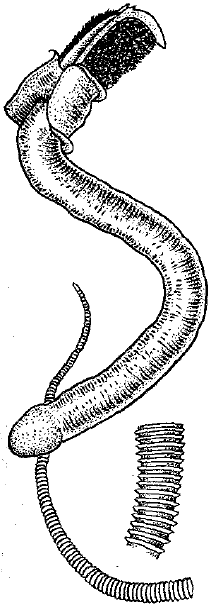

Рис. 56. Гигантская погонофора-ве-стиментифера Riftia pachyptila, извлеченная

из трубки, и фрагменты трубки рифтии и кольчатой трубки

вестиментиферы Tevnia jerichonana

134

В 1985 г. на Международном совещании по гидротермальной фауне Джоунс

сообщил, что число известных видов вестиментифер утроилось и они

объединяются в 5 семейств, не считая некоторых видов, которые пока еще не

определены. Шесть новых видов, чьи названия говорят о зонах, где они были

собраны, были распределены в 3 новых семейства: Ridgeiidae (от английского

ridge — хребет) с родом Ridgeia, содержащим 2 вида, собранных на

гидротермальных излияниях подводных хребтов Хуан-де-Фука и Эксплорер, —

Ridgeia piscesae и R. phae-ophiale; Escarp iidae с родом Escarpia (от английского

escarp — обрыв, склон, эскарп), включающим 2 вида, собранных в оазисах у

подножия Флоридского эскарпа, — Escarpia spicata и Е. laminata; Tevniiddae с дву-

мя родами — Tevnia (поскольку название Ventia, производное от английского

слова vent — выход, источник, уже использовалось в номенклатуре животных, то,

чтобы сохранить упоминание о гидротермальной среде, Джоунс прибег к

анаграмме) с единственным видом Т. jerichonana и Oasisia, род Tevnia, также

включающий единственный вид О. alvinae.

Ученые продолжают обнаруживать и описывать все новых представителей

вестиментифер. Создается впечатление, будто эти крупные животные, еще 20 лет

назад не известные науке, способны эволюционировать с такой скоростью, что

образуют четко различающиеся виды, роды и семейства, оставаясь строго

приуроченными к определенным физико-химическим условиям среды, которые

изменяются в узких пределах и, кроме того, значительно различаются в разных

гидротермальных излияниях.

Джоунс предложил повысить старый подтип погонофор Obturata (иначе

говоря, вестиментифер) до ранга типа и числить их под названием Vestimentifera,

принимая во внимание следующие их анатомические отличия от собственно

погонофор: различия в числе и размере внутренних полостей тела (целомических

полостей), в конфигурации вентральной нервной цепочки и наличие особого

тканевого листка, мезентерия, в терминальном районе тела. Таким образом,

погонофоры и вестименти-феры были отнесены к 2 различным типам морских

беспозвоночных, однако многие зоологи с этим не согласны и по-прежнему

рассматривают их как один тип.

Гидротермальная фауна предстает все более и более как фауна древняя,

содержащая высокий процент живых ископаемых, происхождение которых в

зависимости от группы датируется временем от 150 до 250 млн лет назад. В

изобилии обнаруживаются новые формы: к концу 1985 г. были описаны 15 новых

семейств, более 70 новых видов (один из них — на рис. 57, а на рис. 58

изображены крабы, обитающие в этих сообществах беспозвоночных вместе с

погонофорами).

135

Рис. 57. Помпейский червь Alvinella caudata с многочисленными

сегментами и измененной задней частью тела

Рис. 58. Два характерных краба гидротермальных истоников: слева – крупный

Cyanagraea praedator; справа – мелкий Bytograea thermidron, живущий

вблизи колоний погонофор

С каждым годом и с каждым открытием традиционная концепция

практически пустынных океанских глубин, в которых жизнь в сильнейшей

степени зависит от вертикального потока опускающихся с поверхности частиц,

перестает быть господствующей вследствие признания той значительной роли,

которую играет в этих местах хемосинтез бактерий-симбионтов.

Было выяснено, что целый ряд обитающих здесь животных питаются не

экзогенно (органическим веществом внешнего происхождения), а эндогенно —

136

органическим веществом внутреннего происхождения, получаемым ими от

населяющих их тело хемосинтетических бактерий, и таким образом являются

симбиотрофами.

ПОДРАЗДЕЛ ВТОРИЧНОРОТЫЕ ЖИВОТНЫЕ

(DEUTEROSTOMIA)

Представители подраздела характеризуются тем, что в эмбриональном

развитии бластопор превращается в анальное отверстие или анус образуется на

месте замкнувшегося бластопора. Ротовое отверстие появляется вторично на

новом месте. Целом происходит из выпячиваний на кишке, т. е. энтероцельно, а

нервная система — из эпителиальных полосок, которые в ряде случаев

погружаются и образуют нервные трубки. Скелет мезодермального

происхождения.

Из беспозвоночных животных ко вторичноротым относятся типы иглокожих

и погонофор.

ТИП ИГЛОКОЖИЕ (ECHINODERMATA)

Иглокожие — это морские, радиально-симметричные, донные животные с

известковым мезодермальным скелетом из прилегающих друг к другу пластинок.

Целом сложно дифференцирован, и за его счет образовался ряд систем, в том

числе наиболее характерная для иглокожих амбулакральная. Кровеносная система

примитивна и незамкнута. Органы дыхания развиты слабо или отсутствуют,

органов выделения нет. Нервная система также примитивна и частично залегает в

коже, а частично — в эпителии впятившихся внутрь участков стенки тела.

Иглокожие раздельнополы. Развитие происходит с метаморфозом.

Среди современных иглокожих выделяют 5 классов (из них в учебнике

рассматриваются 4), группирующихся в 3 подтипа: астерозои, эхинозои и

кринозои (табл. 36).

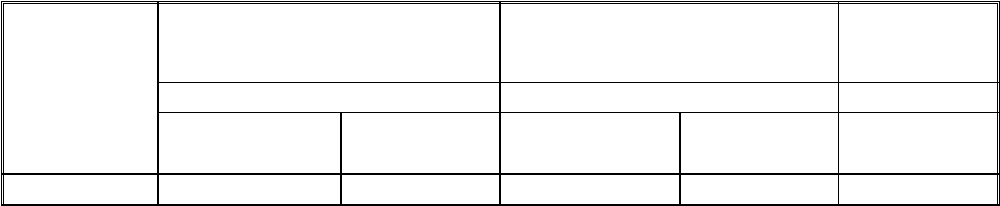

Таблица 36.

Сравнительная характеристика классов иглокожих

Признаки

Подтип астерозои Подтип эхинозои

Подтип

кринозои

Классы Классы Класс

Морские звезды Змеехвостки Голотурии Морские ежи Морские

лилии

Симметрия пятилучевая ради- радиальная 5- билатериальная радиальная (у радиальная

137

альная лучевая правильных)

Скелет

известковыи цель-

ный (сплошной)

известковый

цельный

известковый, из

отдельных

пластинок

известковый

сплошной, есть

педицеллярии

известковый

Пищеваритель

ная система

рот, желудок,

задняя кишка,

пищевод

РОТ, желудок рот, желудок,

кишечник, глотка,

анус

рот, желудок

(аристотелев

фонарь), задняя

кишка, глотка,

печень

рот, пищевод,

кишка (печень

с выростами),

анус

Выделительная

Система

амебоциты амебоциты амебоциты амебоциты амебоциты

Органы

дыхания

кожные жабры — водяные клетки 5 пар кожных

жабр

—

Амбулакральная система

ПОДТИП АСТОРОЗОИ (ASTEROZOA)

Астерозои — свободноподвижные иглокожие, в организации которых четко

выражена лучевая (обычно пятилучевая) симметрия. Тело звездообразное или

шаровидное, реже червеобразное. Скелет имеет вид панциря. Ротовое и анальное

отверстия расположены на противоположных частях тела. Амбулакральная систе-

ма служит для движения.

КЛАСС МОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ (ASTEROIDEA)

Известно около 1700 видов морских звезд. Живут они в морях нормальной

солености. В теле различается оральная сторона, обращенная ко дну и несущая в

центре ротовое отверстие, и противоположная — аборальная сторона,

направленная к открытой воде и несущая анальное отверстие. Плоское тело

состоит из центрального диска и отходящих от него широким основанием лучей,

число которых часто равно 5, но бывает и большим. Скелет лучше развит на

оральной стороне, где он сплошной. Вдоль лучей на этой же стороне проходят

борозды. Среди известковых пластинок аборальной стороны выделяется

мадрепоровая, пронизанная отверстиями. От поверхности пластинок отходят

шипы и иглы.

Внутренние органы расположены в полости, образованной одним из

участков целома. Кишечник идет насквозь от рта к анусу. У хищных звезд задняя

кишка имеет особые ректальные железы. Желудок большой, мешко видный, от

него в целом отходит 5 пар длинных слепых выпячиваний — печеночных мешков,

выделяющих пищеварительный сок (рис. 59). Звезды — хищники, питающиеся

моллюсками, червями и другими беспозвоночными.

Нервная система примитивна. Она может быть названа тройной, так как

138

состоит из 1 поверхностной — эктоневральной и 2 глубоких — гипоневральной и

аборальной систем. В каждую из них входят центральное кольцо и отходящие от

него в лучи нервы. Органы чувств крайне просты: короткие щупальца на концах

лучей и глазные ямки у основания щупалец.

Самая характерная система звезд и вообще иглокожих — амбулакральная

(рис. 60, А). Она представляет собой систему каналов, наполненных водянистой

жидкостью. Амбулакральная система начинается на аборальной стороне

мадрепоровой пластинкой, поры которой ведут в каменистый канал, подающий

жидкость в околоротовое кольцо. От него берут начало радиальные каналы,

проходящие в лучах и дающие боковые веточки. Каждая веточка заканчивается

амбулакральной ножкой с ампулой. Ножки — очень растяжимые, полые

мускулистые выросты, имеющие на концах присоски. На дне амбулакральной

борозды каждого луча ножки расположены в 2 или 4 ряда.

Движение происходит вследствие растягивания ножек под напором

вгоняемой из раздельного луча жидкости. Вытянувшиеся ножки присасываются к

субстрату. Затем мускулатура их сокращается, жидкость уходит в ампулы, сами

ножки укорачиваются, а животное подтягивается вперед. Далее ножки

отцепляются от субстрата, в них снова вгоняется жидкость и т. д. Скорость

движения, естественно, невелика — 5—10 см в минуту.

139

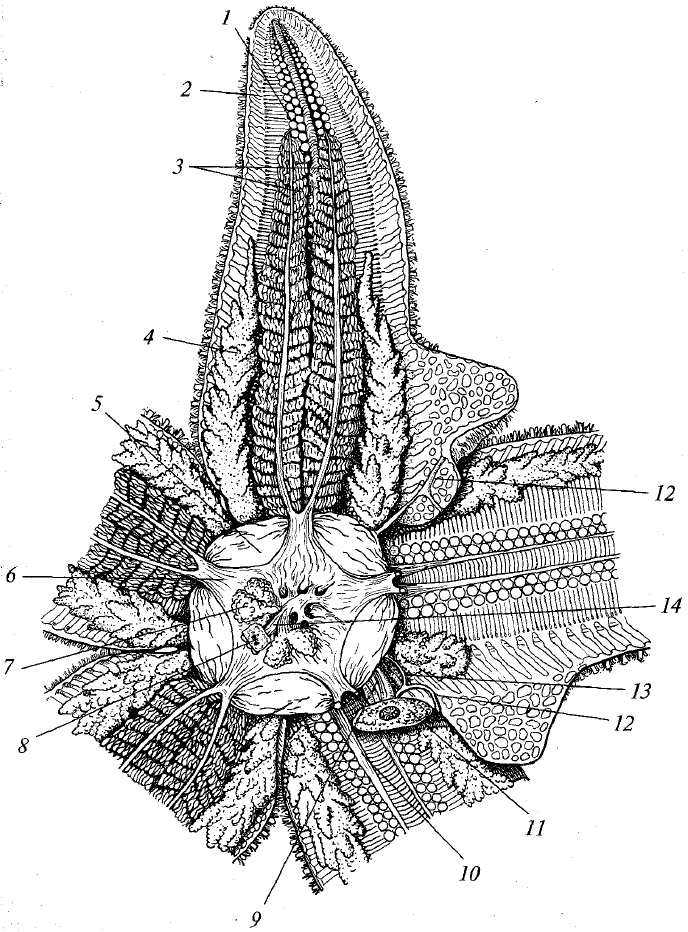

Рис. 59. Вскрытая морская звезда Astenas rubens:

1 ~ амбулакральные пластинки; 2 — маргинальные пластинки; 3 — печеночные Мешки; 4 - гонады; 5 -

оральный отдел желудка; б - аборальный отдел желудка; 7 -- ректальные железы; 8 — кусочек спинной

стенки тела с анальным отверстием; 9— каменистый канал; 10 - мускулы-ретракторы желудка; 11 -

участок кожи с мадрепоровой пластинкой; 12 - половой столон (содержит развивающиеся половые

клетки); 13 — половой проток; 14 — задняя кишка

140