Абдурахманов Г.М. и др. Основы зоологии и зоогеографии

Подождите немного. Документ загружается.

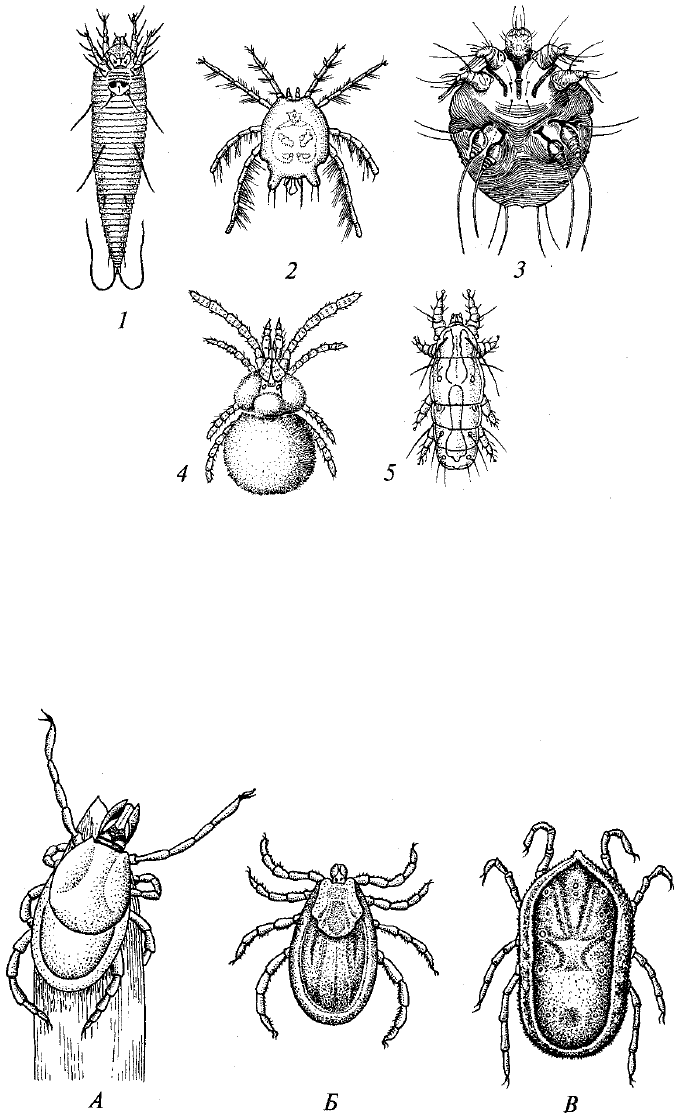

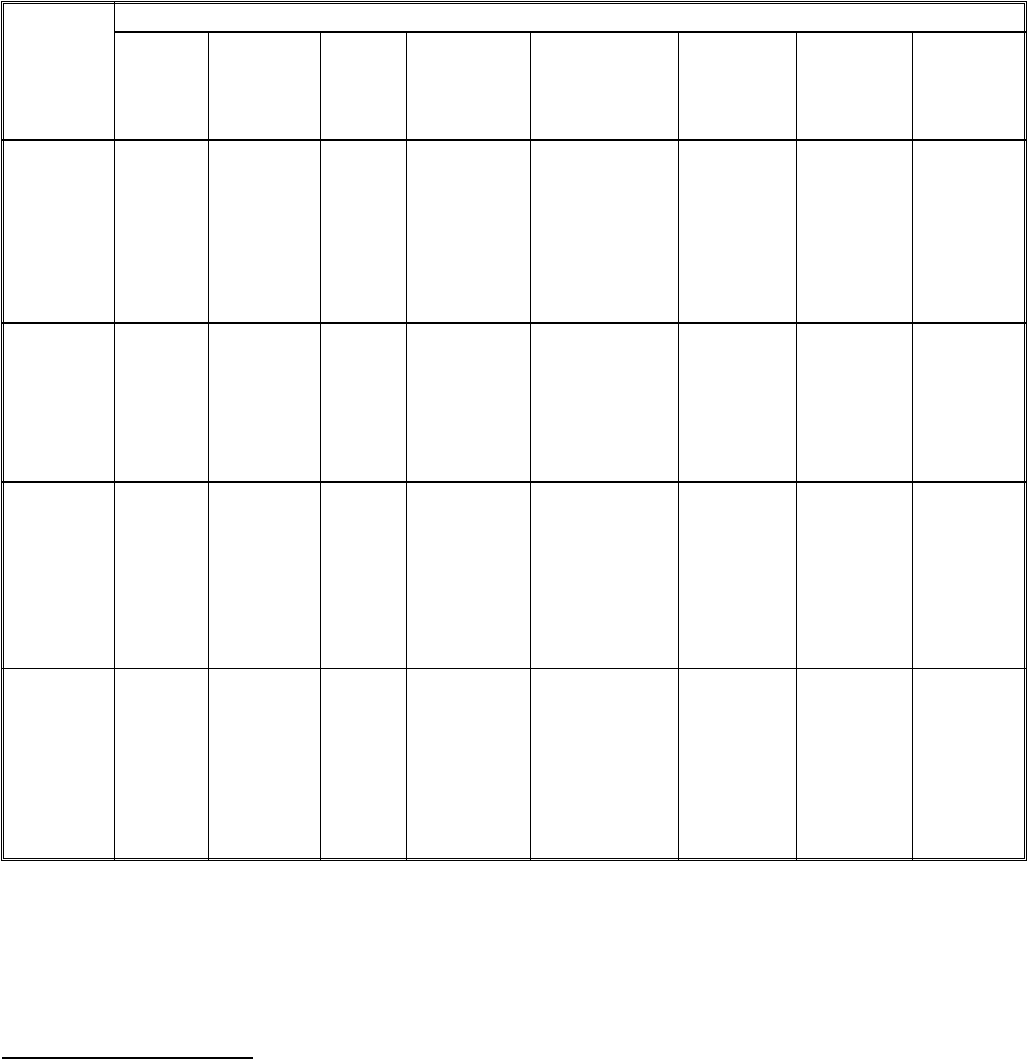

Рис. 41. Различные клещи:

1 — четырехногий клещ Eriophyes; 2 — водяной клещ Arrhenurus neumani; 3 — чесоточный зудень

(Sarcoptes scabiei), самка с брюшной стороны; 4 — красно-телка Eutrombicula batatas, хищная самка; 5 —

вредитель злаков Siteropte graminun

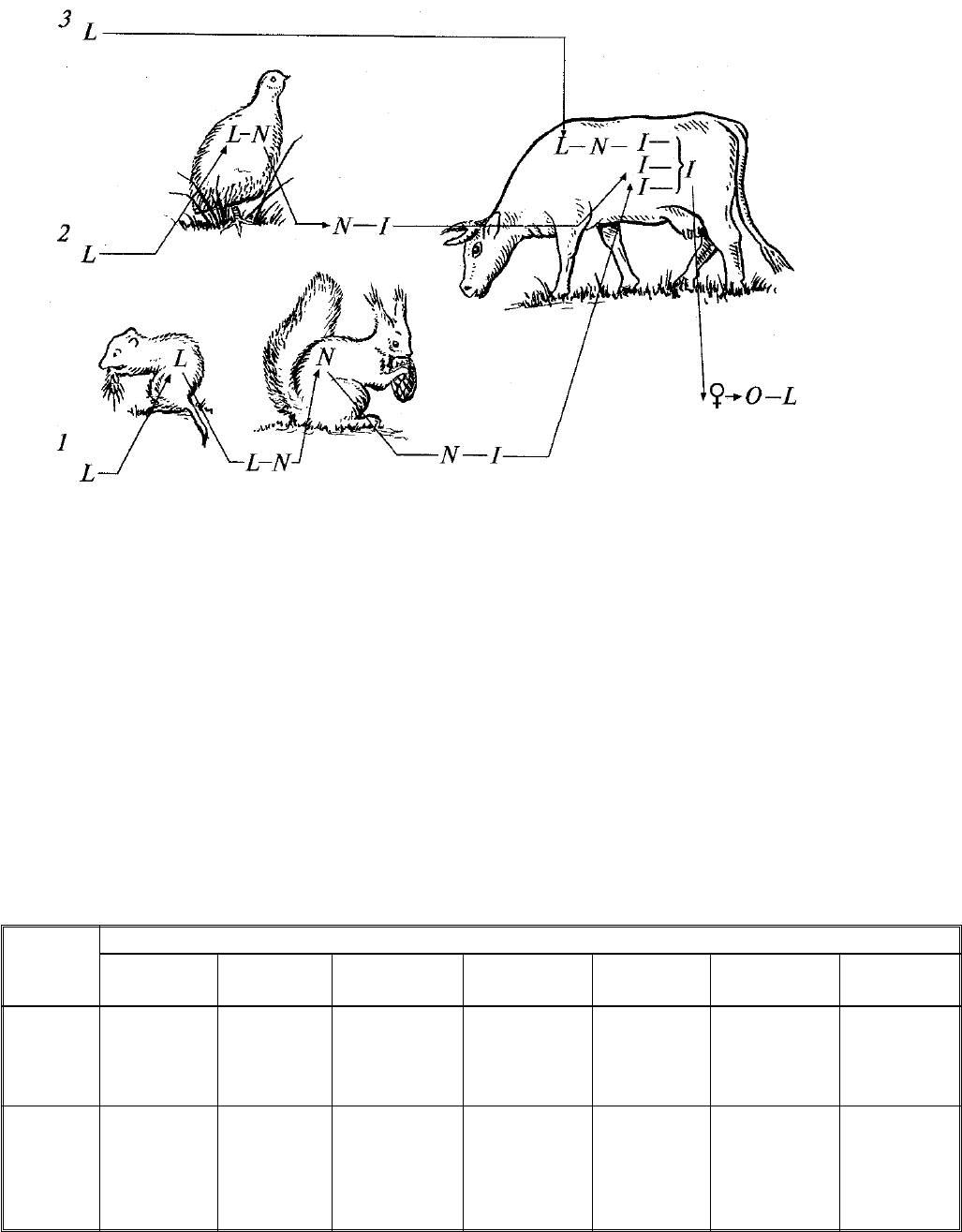

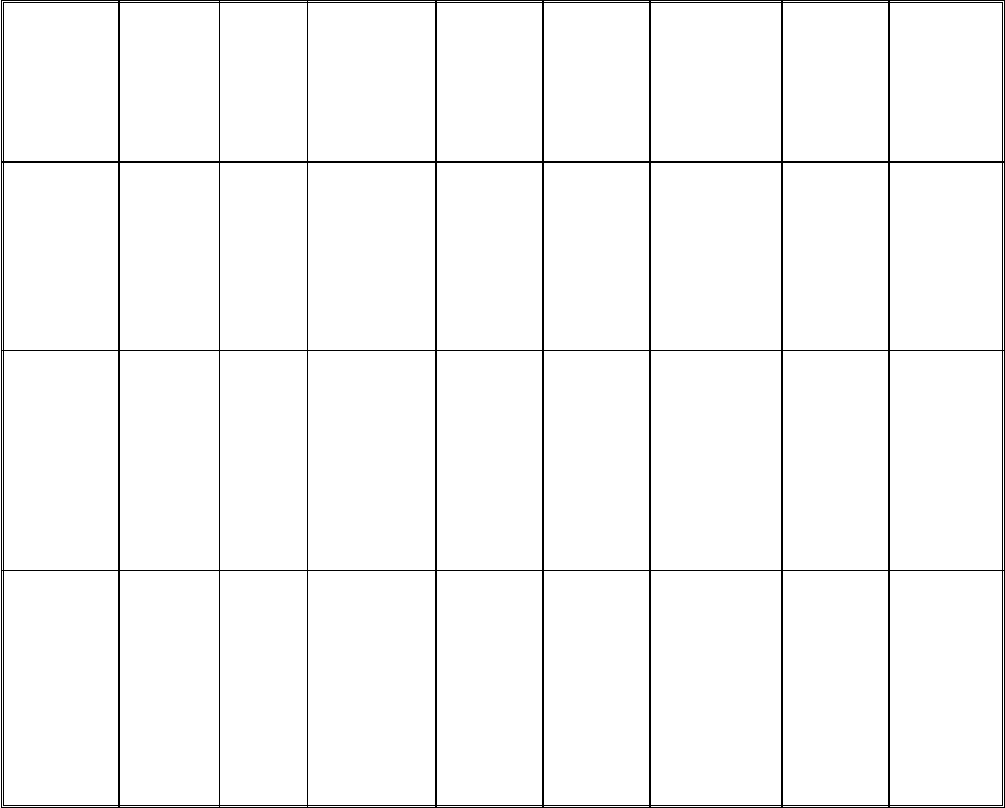

Рис. 42. Клещи — переносчики заболеваний:

А — таежный клещ Ixodes persulcatus в позе ожидания животного-хозяина, самка; 5 —

иксодовый клещ Dermacentor pictus, самка; В — аргазовый клещ Omit hodorus papillipes, самка

101

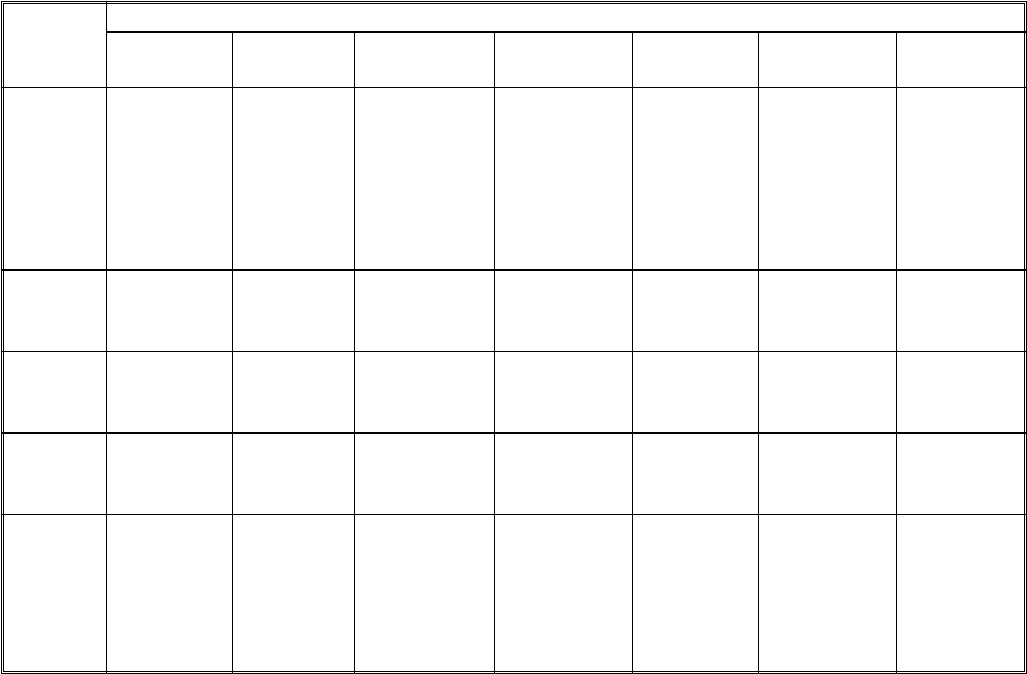

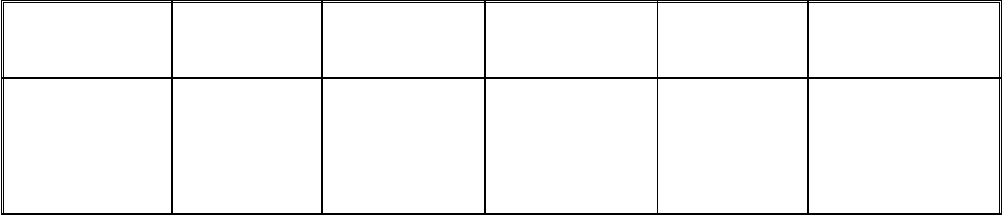

Рис. 43. Схема жизненных циклов иксодовых клещей:

1 — треххозяинный цикл; 2 — двуххозяинный цикл; 3 — однохозяинный цикл; О — яйцо; L — личинка;

N — нимфа; / — имаго

Практическое значение паукообразных очень велико. Настоящие пауки,

питаясь насекомыми, уничтожают громадное количество вредителей. Некоторые

клещи (иксодовые и аргасовые) переносят возбудителей тяжелых заболеваний

человека и домашних животных (клещевой тиф, энцефалит, пироплазмоз рогатого

скота и т. д.). Есть среди них вредители растений, особенно из группы паутинных

клещей, а также запасов зерна (тироглифоидные клещи). Большинство почвенных

клещей — полезные сапрофаги.

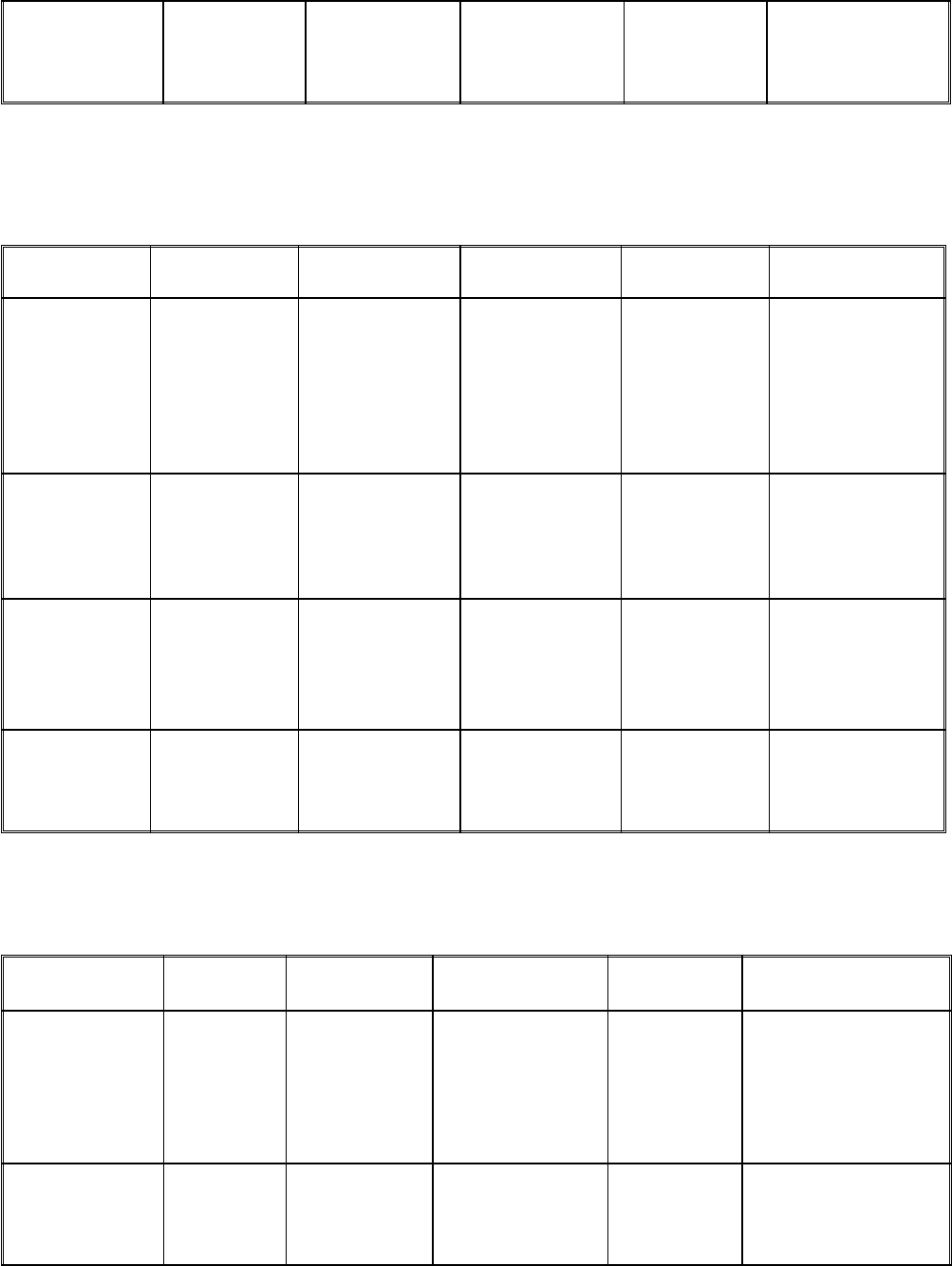

Таблица 23.

Сравнительная характеристика отрядов класса паукообразных

Признак

и

Отряды

Скорпионы Жгутоноги

е

Сольпуги Лжескорпио

ны

Сенокосцы Пауки Клещи

Число

сегментов

головогрудь

слитная+ 12

брюшных

головогруд

ь

слитная+10

брюшных

перед.отдел

слитный + 2

грудинных +

10 брюшных

головогрудь

слитная +11

брюшных

головогрудь

слитная + 9

— 10

брюшных

головогрудь

и брюшко

слитные +1

между ними

слитные у

большинств

а

Строение

и

функции

хелицер

клешневид-

ные,

схватывают

добычу

клешневид-

ные

3-членные

двойные

клешневидны

е

клешневид-

ные 3-член-

ные

клешневид-

ные 2-член-

ные

клешневид-

ные 2-член-

ные

клешневид-

ные, входят

в

сосательный

хоботок

102

Окончание табл.23

Признак

и

Отряды

Скорпионы Жгутоноги

е

Сольпуги Лжескорпио

ны

Сенокосцы Пауки Клещи

Строение

и

функции

педипаль

п

то же клешневид-

ные или

хватательн

ые

как

ходильные

ноги, локо-

моторная

функция

клешневид-

ные, схваты-

вают добычу

осязательна

я функция

щупальцевид

ные,

осязательная,

копуляти-

вная,

жевательная

функции

щупальце-

видные,

входят в

состав гипо-

стома

Ходиль-

ные ноги

4 пары,

локомоторн

ая функция

4 пары (1

— осязат.

придатки)

4 пары 4 пары 4 пары 4 пары 4 пары

Наличие

желез

ядовитая

железа на

тельсоне

ядовитые нет паутинные нет ядовитые и

паутинные

паутинные у

паутинных

клещей

Дыхание легкие (4

пары)

легкие (2

пары)

трахеи трахеи трахеи легкие (1—2

пары) + тра-

хеи

трахеи или

всей поверх-

ностью тела

Развитие прямое,

живорожде-

ние

прямое прямое с метамор-

фозом, живо-

рождение

обычно пря-

мое, иногда

с

элементами

метаморфоз

а

прямое с метамор-

фозом

(личинка,

нимфа)

ПОДТИП ТРАХЕЙНЫЕ (TRACHEATA)

Представители подтипа - наземные членистоногие дышащие при помощи

трахей (рис. 44, 45). Характеризуются тем что голова образована путем слияния

головной лопасти (акрона) с усиками (антеннулами) и 3 или 4 первыми

сегментами несущими ротовые придатки. Антенн нет, и несущий их сегмент

(вставочный) может редуцироваться. Ротовые придатки представляют собой

видоизмененные конечности (мандибулы, две пары мак-силл -максиллы I и

максиллы II, нижняя губа - вторые мак-силлы). Сегментарный состав туловища

разнообразен. Хорошо адаптированы к жизни на суше в условиях дефицита

влажности к трахейным относятся 2 надкласса: многоножки (Myriapoda) и

шестиногие (Hexapoda).

103

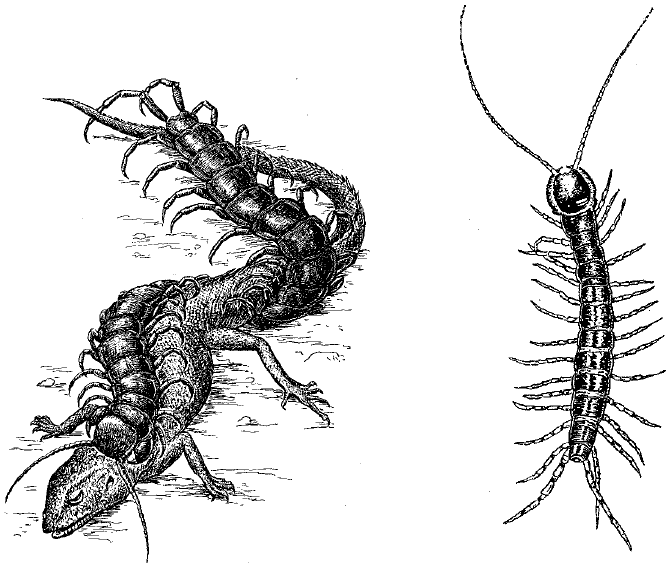

Рис. 44. Гигантская сколопендра Рис. 45. Костянка Lithobius

(Scolopendra gigantea),

нападающая на ящерицу

НАДКЛАСС МНОГОНОЖКИ (MYRIAPODA)

К надклассу многоножек, насчитывающему свыше 53 тыс видов, относятся

членистоногие, тело которых состоит из головы и Длинного сегментированного

туловища со слабо выраженной дифференциацией. На всех или почти на всех

сегментах имеются ноги.

В надкласс многоножек входят 4 класса: симфилы (Symphyla), пауроподы

(Pauropoda), двупарноногие, или диплоподы (Diplo-poda), и губоногие, или

хилоподы (Chilopoda), краткая характеристика которых приведена в таблице 24.

НАДКЛАСС ШЕСТИНОГИЕ (HEXAPODA)

Надкласс шестиногих объединяет 2 класса: скрыточелюстные насекомые

104

(Insecta-Entognatha) и открыточелюстные насекомые (Insecta-Ectognatha), которых

ранее рассматривали как единый класс насекомых (Insecta).

Таблица 24.

Сравнительная характеристика классов многоножек

Классы,

образ

жизни,

число

видов

Особенности

Состав

головы

Головные

придатки,

конечност

и

Глаза Сегментны

й состав

туловища

Туловищные

конечности и

придатки

Трахеи Половые

отверстия

Оплодотв

орение,

развитие

Симфилы

Symphyla,

сапрофаги,

150 видов

акрон +

4 сег-

мента

усики,

мандибул

ы,

максиллы,

гнатохиля-

рий

нет 15—22

сегм.+

тельсон

12 пар с кок-

сальными

органами (III-

XII пара),

церки с

паутинными

железами

1 пара на

голове

1 непарное

у III пары

ходильных

ног

спермато-

форное,

анаморфоз

Пауропод

ы

Pauropoda,

сапрофаги,

350 видов

акрон +

4 сегм.

(IV -

сво-

бодный

шейный

усики

ветвистые,

мандибул

ы,

гнатохиля-

рий

то же 10 сегм.+

тельсон

9 пар ног нет парные

отверстия

у II пары

ходильных

ног

анаморфо

з

1

Диплопод

ы

Diplopoda,

сапрофаги,

12000

видов

то же усики,

мандибул

ы,

гнатохиля-

рий

простые

, реже

нет

30—75

сегм. +

тельсон

на I—III сегм.

по 1 паре ног,

с IV — по 2

пары ног

(кроме

тельсона), до

139 пар ног

на I—I1I

сегм по

паре, с ГУ-

по 2 пары

стигм

парные на

II

тулов.сегм.

спермато-

форное,

анаморфоз

Губоногие

Chilopoda,

хищники

2800

видов

то же усики,

мандибул

ы,

максиллы,

максиллы

простые до 181 сегм.

+ тельсон

до 177 пар;

1 пара —

ного-челюсти

с ядом, поел. 1

—2 пары —

половые

ножки

по паре

стигм на

туловище

через

сегмент

1 непарное

на послед-

нем сегм.

спермато-

форное,

прямое

или

анаморфоз

КЛАСС СКРЫТОЧЕЛЮСТНЫЕ НАСЕКОМЫЕ

(INSECTA-ENTOGNATHA)

Класс включает 3 отряда: бессяжковые (Protura), ногохвостки (Collembola) и

1

Анаморфоз — развитие, при котором из яйца выходит личинка с неполным числом члеников, восполняемых в

ходе нескольких линек.

105

двухвостки (Diplura) (табл. 25). Как и остальные насекомые, скрыточелюстные

обладают 3 парами ног, а их тело разделяется на голову, грудь и брюшко. Ротовые

органы погружены в головную капсулу. Крылья отсутствуют. Скрыточелюстные

— в основном мелкие насекомые, обитающие в почве и подстилке, а некоторые —

на растениях. Многие участвуют в почвообразовании, а ряд видов ногохвосток —

вредители овощных культур.

Таблица 25.

Сравнительная характеристика скрыточелюстных насекомых

Отряды

(пред-

стави

тели),

число

видов

Антенны Глаза Ротовой

аппарат

Грудные

ноги

Брюшко Придатки

брюшка

Дыхание Развитие

Бессяхко-

вые Protura

(Eosentomo

n), 300

видов

нет нет

внутренний

колюще-

сосущий,

стилето-

видные

мандибулы

1 пара

чувствую-

щих, 2-3

пары —

ходиль-

ных

11 сегм.+

тельсон

на I-III

бр. сегм.

рудименты

ног

кожное

или

трахей-

ное, 2

пары

стигм

на груди

анаморфоз

Ногохвост-

Ки Collem-

bola (Ony-

chiurus,

Podura),

200 видов

4-6-члени

ковые

скоп-

ления

простых

глазков

или

их нет

внутренний

(грызущий),

ротовые

части

стилето-

видные

колюще-

сосущие

3 пары

ходильны

х

6 сегм.,

часто

слитное

прыга-

тельная

членистая

вилочка и

брюшная

трубка

кожное прямое

Дву-

хвостки

Diplura

(Campodea,

Japyx), 400

видов

много-

члени-

ковые

нет

внутренний

(грызущий),

мандибулы

сабле-

видные

3 пары

ходиль-

ных

10 сегм.+

тельсон

на пер

вых. бр.

сегм. руди-

менты ног,

на заднем—

церки

членистые

или клешне-

видные

кожное

или 3— 4

пары

стигм на

груди

с элемента

ми мета-

морфоза

(протомор-

фоз)

КЛАСС ОТКРЫТОЧЕЛЮСТНЫЕ НАСЕКОМЫЕ

(INSECTA-ECTOGNATHA)

Открыточелюстные насекомые — самая большая группа животных (свыше

1 млн видов), распространенных по всему земному шару и живущих во всех

средах, кроме морской.

106

Тело разделено на голову, грудь и брюшко (рис. 47). Голова одета общей

хитиновой капсулой и несет на себе усики (гомологичные антеннулам других

членистоногих, но в пределах класса именуемые антеннами); пару сложных глаз,

между которыми могут быть несколько простых глазков; пару мандибул; пару

мак-силл и нижнюю губу — результат слияния второй пары максилл (рис. 46).

Строение ротового аппарата разнообразно и соответствует характеру питания.

Грудной отдел несет 3 пары ног, также имеющих разное строение: ходильные,

прыгательные, плавательные и пр. У всех крылатых на спинной стороне второго и

третьего сегментов груди расположены 2 пары крыльев, представляющих собой

выпячивания кожных покровов, а не настоящие конечности. На брюшке

конечностей нет, однако у ряда насекомых встречаются их рудименты.

Рис. 46. Голова насекомого:

А — вид спереди; Б — вид сбоку (из Кенигсмена): 1 — головная капсула; 2 — простые глазки; 3 —

фасетированный глаз; 4 — антенны (сяжки); 5 — мандибула; 6 — верхняя губа; 7 — место прикрепления

сяжка; 8 — нижняя губа; 9 — нижняя челюсть

107

Рис. 47. Расчлененный самец жука-оленя (Lucanus cervus):

1 — нижняя губа с щупиками; 2 — нижние челюсти с щупиками; 3 — жвалы (верхние челюсти); 4 —

верхняя губа; 5 — наличник; 6 — усики; 7 — голова; 8 — переднегрудь; 9 — передние ноги; 10 —

среднегрудь; 11 — надкрылья; 12 — средние ноги; 13 — задне-грудь; 14 — крылья; 15 — тазики задних

ног; 16— вертлуги; 17— бедра; 18— голени; 19— членистые лапки с коготками; 20 — брюшко

Кожные покровы насекомых принципиально сходны с покровами

паукообразных. В коже залегают пигменты — красящие соединения,

обусловливающие окраску и рисунок насекомых. Иногда окраска зависит от

структуры кожи (оптическая окраска). С кожными покровами связаны и

различные железы — восковые, пахучие, прядильные, ядовитые и т. д., секреты

которых играют важную роль в жизнедеятельности насекомых.

Хитиновая кутикула является наружным скелетом, к которому изнутри при-

крепляется сложная мускулатура. Мышцы поперечно-полосатые. Особенного

развития достигают грудные мышцы, приводящие в движение крылья.

Пищеварительная система образована кишечником, состоящим из 3 отделов, как у

высших червей и других членистоногих. Печеночные выросты отсутствуют.

Модификации кишечника, особенно переднего отдела, связаны с характером

пищи. У насекомых, сосущих жидкую пищу, ротовые придатки видоизменены в

хоботок и ротовая полость превращена в систему каналов. Слюнные железы

нередко модифицированы в другие органы (прядильные железы гусениц бабочек)

или содержат в составе секрета особые вещества (антикоагулянты у кровососущих

форм и др.). Продукты пищеварения превращаются и всасываются в средней

кишке, эпителий которой вырабатывает ферменты и бесструктурную перитро-

фическую мембрану, облекающую в виде чехла пищевой комок. Задняя кишка

имеет так называемые ректальные железы, с помощью которых происходит

всасывание воды из переработанной пищи. На границе средней и задней кишок

наподобие тонкостенных трубчатых выпячиваний отходят мальпигиевы сосуды —

органы выделения насекомых. В качестве экскрементов через мальпигиевы со-

суды в кишечник выделяются кристаллы мочевой кислоты.

Для дыхания служит сложная система трахей. Через отверстия на боку

сегментов — стигмы — воздух проходит в трахеи и их разветвления — трахеолы,

поступая к органам и тканям тела. Кровеносная система незамкнутая и состоит из

сердечного сосуда и системы сосудов меньшего диаметра. У мелких форм, как

обычно, наступает редукция сосудов. Гемолимфа, циркулирующая в сосудах и

синусах, выполняет разнообразные функции: прежде всего снабжение тканей и

органов питательными веществами и перенос продуктов обмена к органам

выделения, при этом дыхательная функция ее развита меньше всего.

Нервная система, как у других членистоногих, исходно построена по типу

брюшной нервной цепочки, но часто достигает высокого уровня развития.

Центральная нервная система состоит из головного мозга, подглоточного ганглия

и сегментарных ганглиев брюшной нервной цепочки. Кроме того, имеется

симпатическая (регулирующая работу мышц внутренних органов) и пери-

108

ферическая нервная система. Число ганглиев брюшной нервной цепочки может

уменьшаться за счет их слияния.

У насекомых есть органы осязания, слуха, обоняния, вкуса и зрения. Основу

органов чувств составляют сенсиллы — нервно-чувствительные единицы,

которые нередко собираются в комплексы, образуя орган. По типу простых

сенсилл сформированы органы механического и химического чувства (осязания,

обоняния и вкуса). Органы зрения у взрослых насекомых представлены

сложными, или фасеточными, глазами, к которым иногда присоединяются

немногочисленные простые глазки на лбу. Органы слуха имеются далеко не у всех

насекомых. Особенно хорошо развиты они у кузнечиков, сверчков, саранчовых и

цикад, т. е. у насекомых, которые обладают звуковыми органами и могут издавать

звуки. Органы слуха подобных насекомых называются тимпанальными, они

состоят из скопления сенсилл (сколпофоров), связанных с утонченными в виде

барабанной перепонки участками кутикулы. Отверстия тимпанальных органов

сообщаются с внешней средой.

В целом система воспринимающих рецепторов у насекомых очень сложна и

достигает высокого совершенства. Этим обусловлено их сложное поведение.

Насекомые раздельнополы, при этом обычно существует резкий половой

диморфизм. Половые железы парные, у самцов нередко имеется совокупительный

орган. Осеменение у форм без совокупительного органа сперматофорное. Яйца

богаты желтком, поэтому дробление частичное, поверхностное. Развитие делится

на эмбриональное и постэмбриональное. Последнее проходит с метаморфозом, и

лишь у одной группы примитивных насекомых есть анаморфоз.

Различают неполный метаморфоз (группа Hemimetabola) (табл. 26), при

котором личинка похожа на взрослое насекомое (имаго) И метаморфоз

происходит постепенно, и полный (группа Holome-tabola), при котором личинки

червеобразные и существует куколочная стадия (табл. 27). У насекомых с полным

превращением в зависимости от степени развития ног различают 4 типа личинок:

протоподные (есть только зачатки грудных ног), олигоподные (3 пары нормально

развитых ног), полиподные (3 пары грудных ног и несколько пар брюшных

ложных ножек) и аподные (безногие). В регуляции жизненного цикла принимают

участие нейросекреторные клетки мозга и эндокринные железы.

Таблица 26.

Обзор некоторых отрядов насекомых с неполным превращением

Отряды Ротовой

аппарат

Крылья Тип метамор-

фоза

Личинки Важнейшие

семейства

Прямокрылые

Orthoptera

грызущий I пара —

кожистые, II —

тонкие

Типичный

неполный

метаморфоз

(личинка похожа

на имаго)

нимфа

саранчовые,

сверчковые,

медведковые,

кузнечиковые

109

Таракановые

Blattoptera

то же I пара —

кожистые, II —

часто

редуцирована

то же тоже Блаттиды и др.

Окончание табл. 26

Отряды Ротовой

аппарат

Крылья Тип метамор-

фоза

Личинки Важнейшие

семейства

Полужесткокр

ылые

Hemiptera

колющесосущи

й (членис

тый хоботок)

I пара —

полужесткие, II

—

перепончатые

то же то же хищнецы,

слепняки,

щитники,

водомерки,

гладыши,

постельные

клопы

Равнокрылые

Homoptera

колющесосущи

й (нечленистый

хоботок)

2 пары

стекловидных со

слабым

жилкованием

тоже тоже

тли, цикады,

цикадки,

листоблошки,

червецы,

щитовки

Стрекозы

Odonata

грызущий стекловидных с

сетчатым жил-

кованием

заметно

отличается от

имаго

наяда красотки,

настоящие

стрекозы,

коромысла

Вши Anoplura колющесосущи

й (втягива-

ющийся

хоботок)

бескрылые Личинка почти

не отличается от

имаго (гипомор-

фоз)

имагообразная педикулиды

Таблица 27.

Обзор некоторых отрядов насекомых с полным превращением

Отряды Ротовой

аппарат

Крылья Личинки Куколки Важнейшие

семейства

Жесткокрылые

Coieoptera

грызущий надкрылья и

крылья

олигоподные открытые

жужелицы, плавунцы,

пластинчатоусые,

щелкуны, листоеды,

долгоносики, усачи,

короеды, божьи

коровки

Двукрылые

Diptera

лижущий,

колюще-

сосущий

1 пара

крыльев, II

превращена в

жужжальца

аподные ложный

кокон-

пупарий

комары, мухи,

слепни, тахины,

журчалки, оводы

110