Журнал - Сцена 1(23) 2003

Подождите немного. Документ загружается.

художественнотехническое обеспечение спектакля

la sсene the stage

23

№№2233

Журнал по вопросам

сценографии,

техники, архитектуры,

образования,

организации

и менеджмента

в области зрелищных искусств

Учредители

СТД РФ

и ЗАО «Сцены»,

Издается с 1991 г.

Директор проекта

Владимир Урин

Главные редакторы

Вера Глаголева

Алла Михайлова

Редакционный Совет

Дмитрий Арюпин

Станислав Бенедиктов

Александр Великанов

Владимир Ежаков

Сергей Женовач

Дамир Исмагилов

Светлана Логофет

Инна Мирзоян

Николай Нашутинский

Дмитрий Родионов

Юрий Сазонов

Вячеслав Соколов

Александр Титель

Олег Шейнцис

Исполнительный директор

ЗАО «Сцены»

Антон Матросов

Художник обложки

Алена Сидорина

Макет

©AL , 2003

Почтовый адрес

103031 Москва,

Страстной 6Cр 10. СТД РФ,

allaCscena@mtuCnet.ru

veraCscena@yandex.ru

Телефон для справок

(095)229C5432

Факс

(с пометкой дпя журнала «Сцена»)

(095)230C2258

Финансовая поддержка:

© «Сцена», 2003

№23

(№1C2003г.)

П

роблему в деле художественноCтехнического обеспечеC

ния спектакля мы почувствовали при подготовке номера,

в котором обещали читателям досье, посвященное стациC

онарным и постановочным механизмам. Она состоит в том, что

нет в стране центра, где бы на основе современных информаC

ционных систем накапливался опыт, где бы проводился анализ

рынка аппаратуры и приборов, предлагаемых фирмами, даваC

лись квалифицированные экспертные оценки архитектурным

и технологическим проектам.

Мы стали свидетелями того, что театры тратят большие деньги

на «изобретение собственных велосипедов», потому что не расC

полагают должной информацией.

Более шестидесяти лет назад выдающийся театральный деятель

Иван Яковлевич Гремиславский создал при МХАТе ЭксперименC

тальную сценическую лабораторию и заложил тем самым

основу такого центра. Затем лаборатория переросла в научноC

исследовательский отдел «Гипротеатра». Министерство культуC

ры ежегодно выделяло на развитие науки большие средства,

и именно этот период характеризуется прорывом в области арC

хитектурных, инженерных, художественноCтехнологических

изысканий.

Сегодня рынок заполнен всевозможными приборами, аппаратуC

рой, материалами. Потребитель имеет в своем распоряжении

каталоги и рекламные проспекты, а информация поступает «из

рук в руки».

Достаточно ли этого? Или центр всеCтаки нужен? И кто должен

заняться его созданием?

Хотелось бы знать ваше мнение, читатель.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

ДОСЬЕ – БУТАФОРИЯ, РЕКВИЗИТ, АКСЕССУАРЫ

новые технологии

Наталья Макерова. СНЕГУРОЧКА, АЛИНУР И... МУЛЬТИМЕДИА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

досье – стационарная и постановочная техника

Борис Грибов. ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Александра Никандрова. ФИРМА «ДОКА» В ПЕТЕРБУРГЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Иосиф Файншмидт. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Владимир Виноградов. ВОЗМОЖНОСТИ ЗВУКОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

И УСЛОВИЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Жан2Поль Лаво. СПЕКТАКЛИ НА ВОДЕ В ПАРКЕ ФУТУРОСКОП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Борис Лаутс. ДВА МЕСЯЦА – 40000 МИЛЬ – И 43 «БОГЕМЫ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

память

Алла Михайлова. БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ КНОБЛОК (1903 – 1984) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

образование

Валерий Шеповалов. ХУДОЖНИКCТЕХНОЛОГ В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ . . . . . . . . . . . .19

выставки

Милихат Юнисов. С ЧЕГО НАЧИНАЛИСЬ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Инна Мирзоян. КЛИНЬЯ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Александр Тихонович. ПЛЫВИТЕ, КОРАБЛИКИ, ПЛЫВИТЕ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Анна Шавгарова. «ЗЕЛЕНАЯ КОШКА» ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ТЕАТРАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ ХАБАРОВСКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Ирина Уварова. «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ШОВ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Алла Михайлова. ПЕРФЕКЦИОНИСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Любовь Овэс. ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Лариса Солнцева. РУССКИЕ КЛАССИКИ – НАШИ СОВРЕМЕННИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Наталья Завалишина. «СЦЕНА РОССИИ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

спектакль

Алла Михайлова. АЛЕКСАНДРИНСКИЙ «РЕВИЗОР» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Алена Сидорина. «ЦИРК ПРИЕХАЛ!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Даша Коробова. ШКАТУЛКА С СЕКРЕТОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

художник и режиссер

Евгений Коваленко. А. Я. ТАИРОВ СТАВИТ «МАДАМ БОВАРИ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

костюм

Алена Сидорина. КОСТЮМ: КОНТАКТЫ C КОНФЛИКТЫ C КОМПРОМИССЫ . . . . . . . . . . .41

Марина Баст. ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ ПЕРИОДА 1923C1929 ГОДОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Екатерина Беляева. ДЕТАЛИ ДЕЛАЮТ КОСТЮМ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

ссооддеерржжааннииее

3

№23

К

азалось бы, что может быть общего между оперой

«Снегурочка» Н.А.РимскогоCКорсакова, со времени

первой постановки которой в Большом театре проC

шло уже 110 лет, и пьесой для детей «Алинур», написанной

Всеволодом Мейерхольдом и Юрием Бонди в 1918 году,

но впервые поставленной не самим великим режиссером,

а только в наши дни? Там – груз традиций, здесь – авангард.

Там – канонический музыкальный материал, здесь – 7 страC

ничек текста и первая попытка реализации. Даже то, что

последняя премьера «Снегурочки» на Новой сцене БольшоC

го и премьера «Алинура» состоялись почти одновременно

– в конце 2002 года, не более чем совпадение. Правда, оба

спектакля делали команды молодых – молодые режиссеры,

молодые художники. Они избрали современный театральC

ный язык и новый инструментарий для воплощения своих

идей. Нас, понятно, интересует в первую очередь сценограC

фия этих спектаклей, которая базируется частично, как

«Снегурочка» Алены Пикаловой (режиссер Дмитрий БеC

лов), или целиком, как «Алинур» Михаила Бархина (режисC

сер Аркадий Левин), на современных компьютерных

технологиях. Именно это объединяет два столь разных

проекта.

Без компьютеров, управляющих сценической техникой,

синхронизирующих свет, звук, работу театральной мехаC

ники современный театр трудно себе представить. Однако,

только в последнее время, с развитием новейших мультиC

медийных технологий становится возможным их испольC

зование как инструмента театрального художника.

Спектакли, о которых идет речь, – одни из первых опытов

создания сценографии с помощью компьютерной анимаC

ции.

В отличие от проекционных декораций, дающих статичC

ное изображение, или от привычного видео, компьютерная

анимация расширяет возможности театрального художниC

ка необычайно. Но технологическая, а зачастую, и техничеC

ская сложность воплощения замысла в мультимедийной

проекции, до сих пор не позволяла широко применять ее

на большой сцене. Искусство видеоарта, эксперименты

в этой области у нас (о чем «Сцена» не раз рассказывала),

для сценографов сегодня все ещё, скорее, творческая лабоC

ратория, нежели повседневная практика.

В начале XX века художникиCстанковисты устремились

в театр в поисках больших пространств для реализации

своих амбициозных монументальных замыслов. СегодняшC

нее проникновение, соединение и сопряжение пространC

ства виртуального с реальным сценическим – схожий

процесс, но на современном техногенном уровне и иными

средствами. Сценографические решения «Снегурочки»

и «Алинура» – осуществленные проекты, дающие реальные

представления как о возможностях мультимедийных техC

нологий в сценографии, так и о проблемах не только техC

нического, но и эстетического порядка с ними связанного.

Но сначала о технологии. Методы работы над мультимеC

дийным сценографическим проектом и способы трансляC

ции в реальном театральном пространстве практически

схожи в обоих спектаклях. Изначально художник придумыC

вает и рисует традиционным способом эскиз и раскадровC

ки к нему, которые сканируются, или оцифровываются

и вводятся в компьютер. Следующий этап – заставить «карC

тинку» двигаться в разных, нужных художнику, ракурсах,

при этом движение, перетекание изображений из одного

в другое должно быть плавным. «Оживление» производится

с помощью различных компьютерных программ, наприC

мер, Photoshop, «AdobeCпремьер», которые затем конвертиC

руют его в видеофайл. Переход к следующему блоку «карC

тинок» происходит после условного, определяемого самим

автором, «сигнала» – видеоинженеры называют его «flash».

Все это записывается на жесткий диск компьютера. Дальше

наступает самый сложный и ответственный этап «сборки»

отдельных «виртуальных кусочков» в цельный «фильм».

Здесь к работе обязательно подключаются специалисты по

видеоарту, потому что процесс сведения отдельных разраC

ботанных и записанных фрагментов, синхронизации их

по времени с предполагаемым сценическим действием,

звуком, светом, требуют точнейшего посекундного расчета,

для которого разрабатывается специальная программа.

(Больше всего трудностей встречается именно на этапе

синхронизации – каждый раз это ноуCхау авторов). НакоC

нец, последний этап – перевод всего материала на видеоC

носитель, например, DVD.

Процесс трансляции в спектакле компьютерной анимации

производится через видеоплееры. Их количество и необхоC

димые качественные характеристики при всей важности

не являются столь уж значимыми и диктуются, скорее, усC

ловиями конкретной сцены, материальными возможностяC

ми театра и целями постановщиков. (Например, если

в «Алинуре» используются обыкновенные бытовые

«Pioneer»s, то в «Снегурочке» Большой театр мог позвоC

лить себе более дорогое оборудование). Видеоплееры усC

танавливаются с учетом угла дальности на арьер сцене

и изображение проецируется на поверхность экрана.

В Большом – это один огромный 21мх8м RearCэкран, изC

готовленный из специального, антрацитового цвета матеC

риала, по фактуре похожего на пластик и обладающего

отличной светопропускающей способностью. Но, RearC

экран – штука дорогостоящая (примерно $50 кв.м.). ПоC

становщикам тюзовского спектакля удалось найти

в Петербурге специальную техническую ткань белого цвеC

та. Из неё изготовлены декорации – они же «экраны» (но

не плоские, а объемные), на которые и проецируется виC

деоизображение.

Воспроизведение такого «мультимедийного фильма» возC

можно двумя способами – в режиме «onCline», или, по выраC

жению авторов, в системе «запись с хвостами». Вести

спектакль, безусловно, целесообразнее и удобнее с единого

пульта, к которому подсоединены все плееры, и управляеC

мому одним человеком. Такова, в общих чертах, технологиC

ческая цепочка создания и воспроизведения

мультимедийной сценографии. В чемCто схожая с принциC

пом обычной, компьютерная анимация, обладающая удиC

ннооввыыее ттееххннооллооггииии

новые технологии

СНЕГУРОЧКА,

АЛИНУР И...

МУЛЬТИМЕДИА

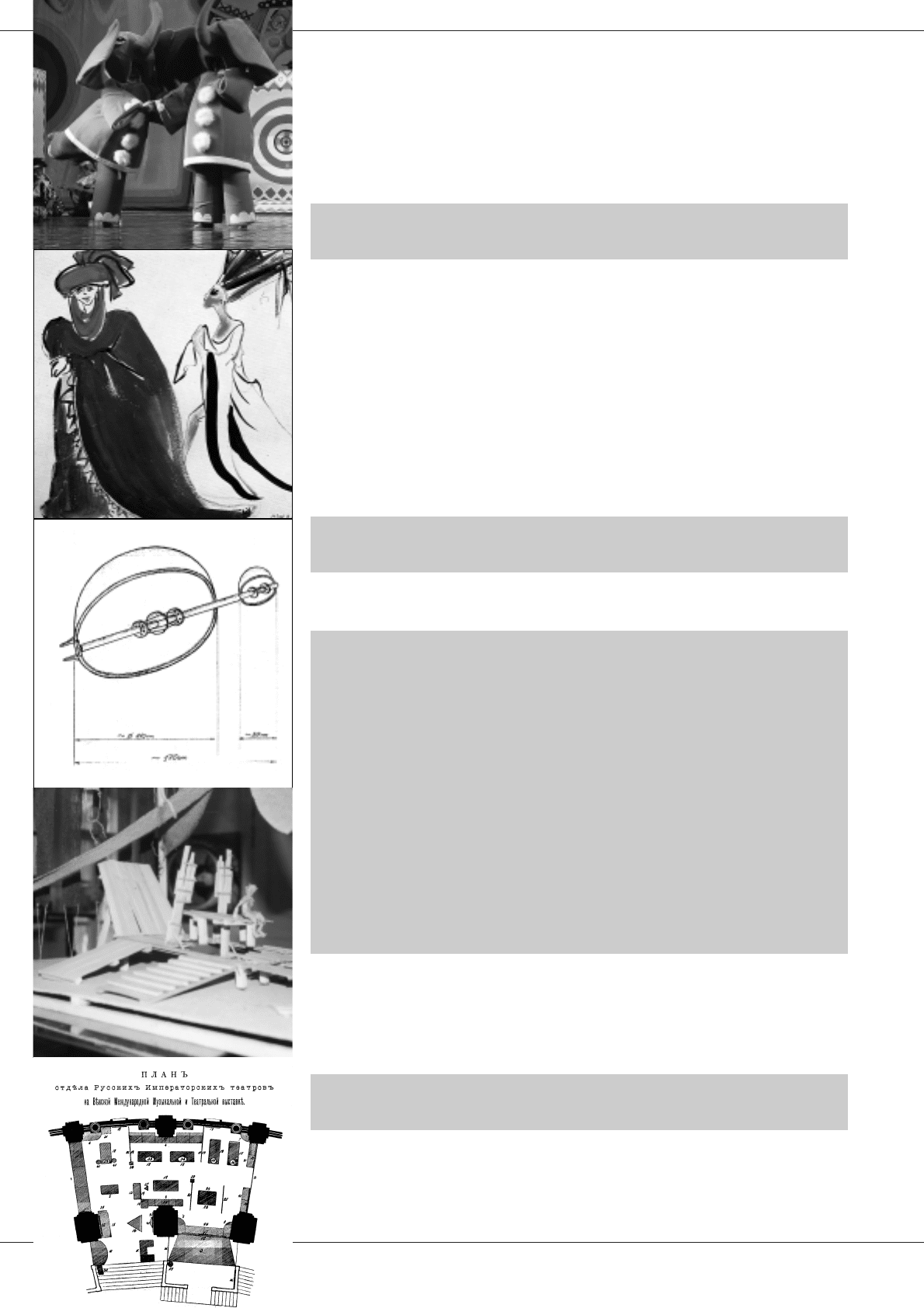

Эскиз А Пикаловой к буклету

«Снегурочки»

4

№23

вительными возможностями к любым пластическим трансC

формациям, становится новым способом структурной орC

ганизации сценического пространства.

Конкретные задачи, которые постановщики обоих спектакC

лей решали с помощью компьютерной анимации, опредеC

лили и, так сказать, долю и форму её участия в создании

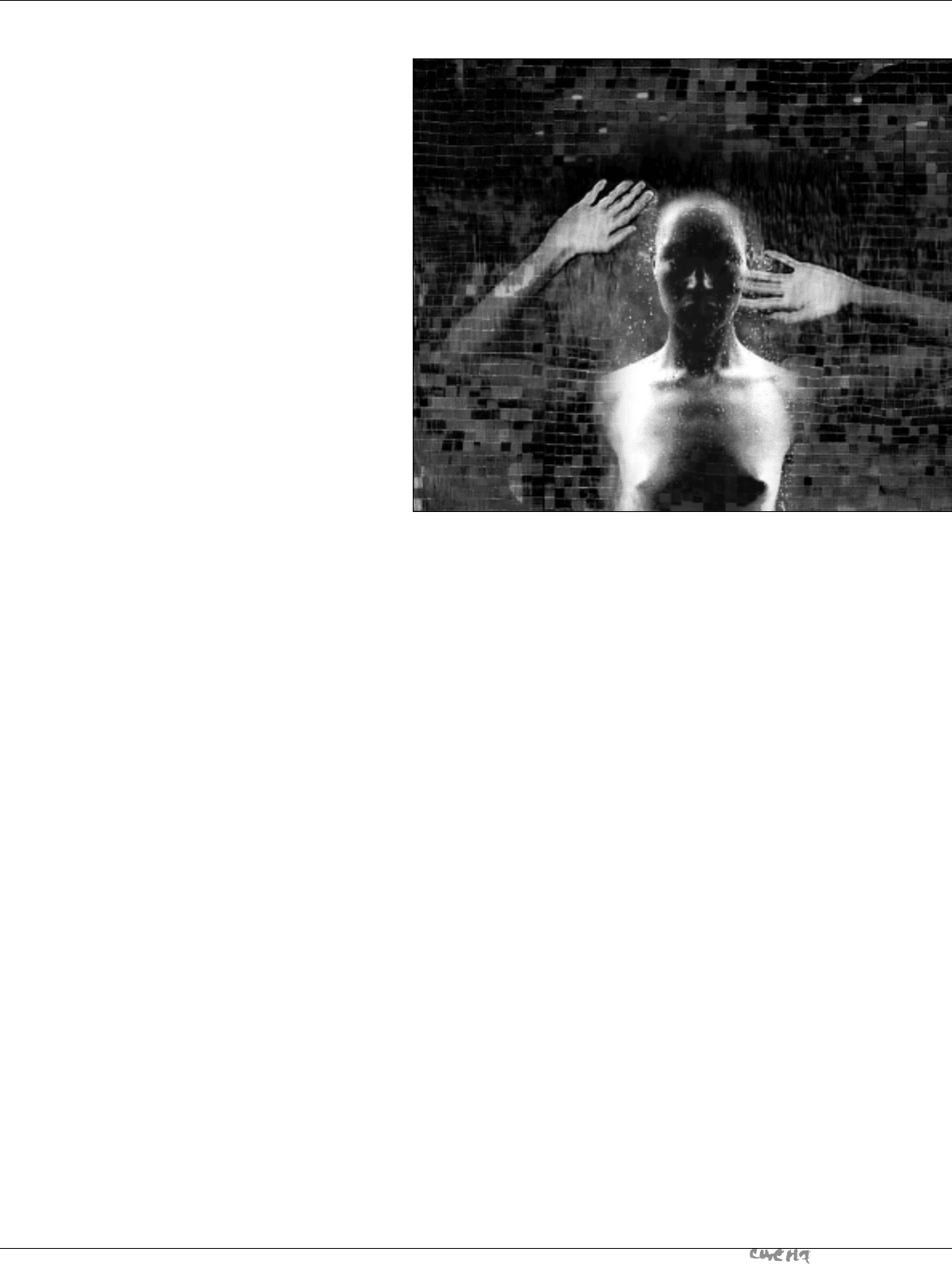

целостного сценографического образа. Так, в «Снегурочке»

компьютерное изображение, транслирующееся на один экC

ран, выполняет функции, пусть не совсем традиционного,

но задника. А. Пикаловой удалось добиться органичного

сочетания объемной строеной сценической «архитектуры»

с виртуальным пейзажным пространством благодаря найC

денному изобразительному ходу. Сценографию спектакля

«в стиле Рериха» необходимо было соотнести с тонкой муC

зыкальной тканью оперы РимскогоCКорсакова. Выход «подC

сказал» сам Рерих. Созданные им в начале прошлого века

мозаичные панно для церкви Святого Духа в Талашкине, доC

шедшие до нас лишь во фрагментах, определили тот исходC

ный модуль, структурный «кирпичик», из которого можно

строить все сценографическое «здание». И, действительно,

пластика пространства образуется с помощью разноуровC

невых площадокCльдин, многоцветно подсвеченных изнутC

ри, и системы крупносетчатых тюлей, с фрагментарно

апплицированными, переливчатыми ячейками. РитмичесC

кое и стилистическое единство реальной сценографии

и компьютерных проекций на задникеCэкране достигаетC

ся с помощью метода цифровой пиксельной передачи,

в основе которой все та же исходная мозаичная «точка».

Роль виртуальных изображений в этом спектакле не ограC

ничивается обозначением места действия. Экранная среда

взаимодействует с музыкальным текстом, чувствами героC

ев, их поступками. Так, изображение стремительно скольC

зящей ладьи в пространстве, словно ожившей, картины

Рериха «Заморские гости», предваряющей прибытие МизC

гиря, – цитирование уместное, но несколько прямолинейC

ное, поэтому и виртуальный образ остается

иллюстративным. Но уже в эпизодах «Царство Леля», «ЗаC

чарованный лес» или «Волшебное озеро», преимущества

компьютерной анимации, позволяют не просто создавать

места действия, но передают самый характер «драматичеC

ской местности». Взволнованные мелодические интонаC

ции, с которыми Снегурочка молит МатьCВесну о даре

земной любви, на экране откликаются все ускоряющим

свой бег, ширящимся потоком талых вод, бурлящих между

голых черных стволов и сучьев деревьев. Причем, ясно

видно, что вода – это реальная видеосъемка, а деревья –

фрагмент рериховской живописи. (А.Пикалова рассказала,

что добиться эффекта сочетания движущихся и непоC

движных частей в одном пространстве, удалось за счет поC

этапного наложения «разноформатных» фрагментов

с последующей их записью на единый носитель. И этот

прием встретится ещё не раз). ПоCнастоящему же активC

ным, даже агрессивным «персонажем» анимационное изоC

бражение становится в сцене смерти Мизгиря. На пустой

сцене – одинокий страдающий герой и черная бездна неC

ба, вихрь звезд, кружащихся в бешеном ритме вокруг отчаC

янно пульсирующего в центре зловещего солнца – черной

дыры. В момент гибели – мгновенная яркая вспышкаC

взрыв – россыпь звездных осколков – тишина и черная гуC

стая пустота. Мощный художественный эффект возникает

благодаря тому, что виртуальный медиатекст, четко выстC

роенный по времени, ритмически и пластически соотнеC

сен с музыкой и реальным актером.

Конечно, синтез столь разных языковых феноменов как

музыкальный текст, актуальное физическое и виртуальное

экранное пространство, – в «Снегурочке» пока, скорее,

цель. Новая эстетическая реальность возникает лишь тогC

да, когда удается решить проблему телесности, добиться

органичного взаимодействия живого человека и мультиC

медийных средств. В этом плане, сценография «Алинура»,

практически полностью построенная на компьютерной

анимации, более убедительна.

Наталья МАКЕРОВА

(Продолжение – в следующем номере)

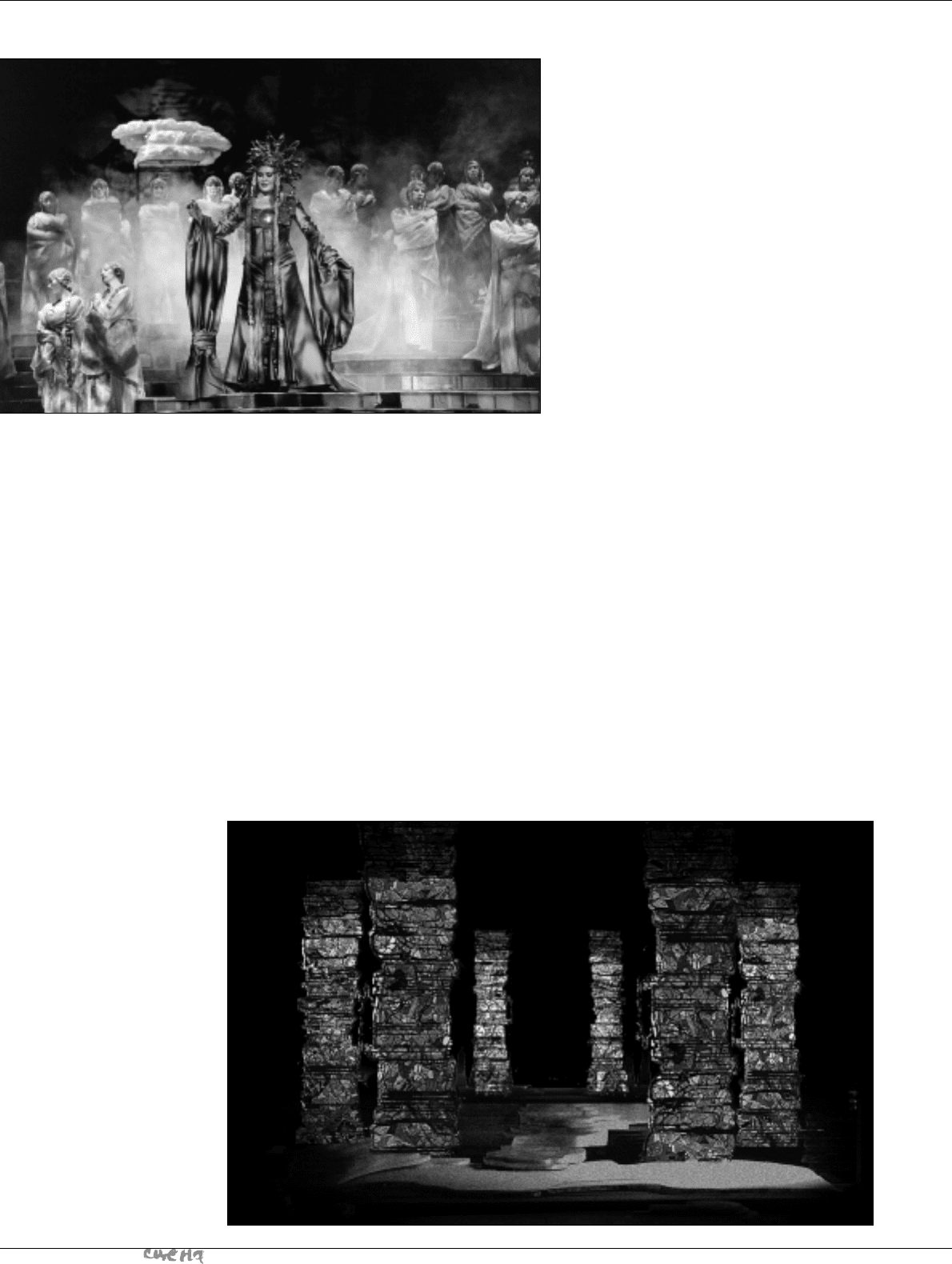

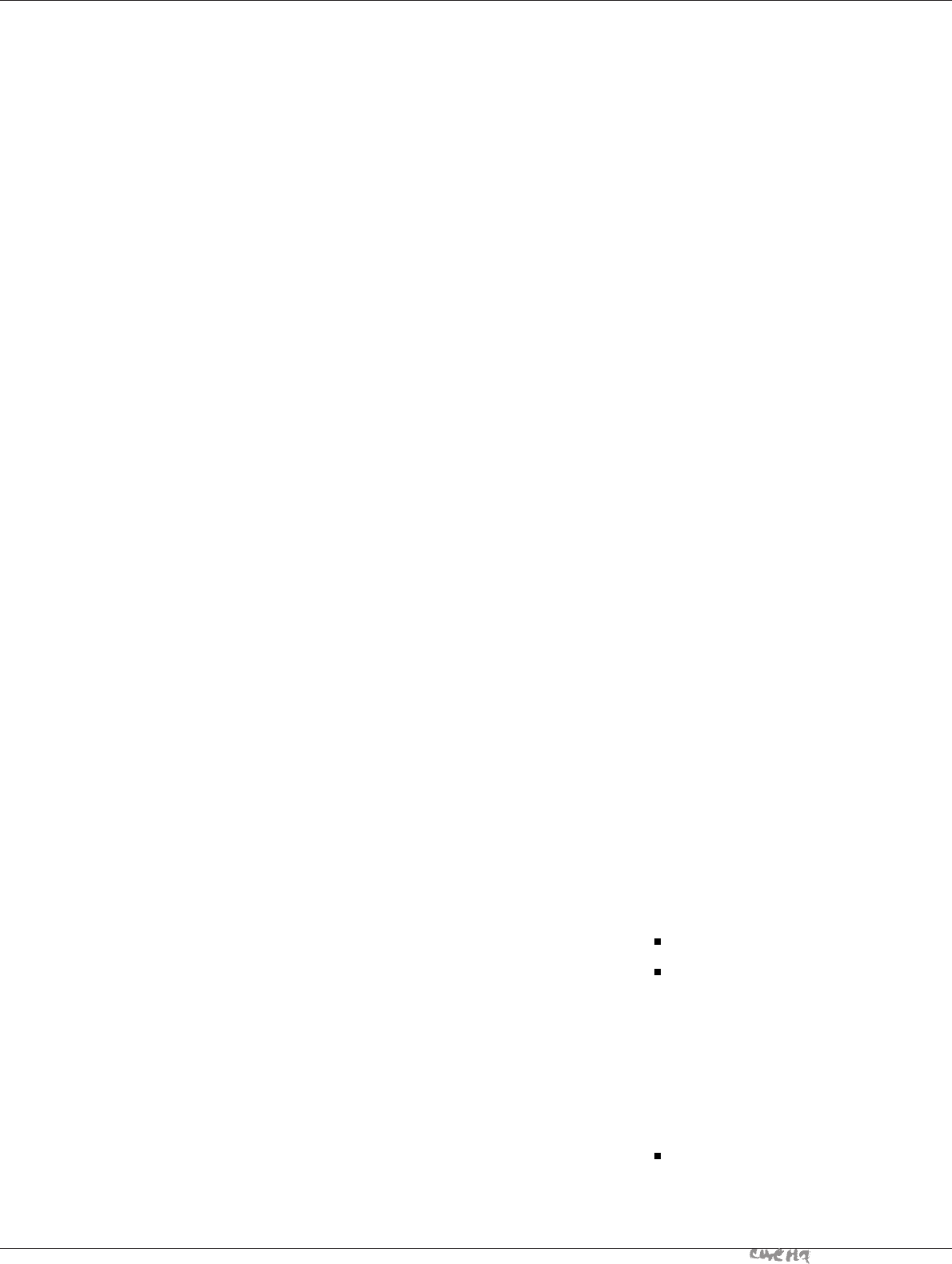

Храм Берендея.

Макет

Сцена из спектакля

«Снегурочка»

ннооввыыее ттееххннооллооггииии

новые технологии

5

ддооссььее –– ссттааццииооннааррннааяя ии ппооссттааннооввооччннааяя ттееххннииккаа

№23

досье – стационарная и постановочная техника

Борис ГРИБОВ

С

овременный театр может предложить зритеC

лю многогранное разноплановое зрелище,

включающее в себя, кроме живой актерской

игры, также игру декорации, света, звука и разнообC

разных сценических эффектов.

Если сравнить Московского зрителя 50Cх годов двадC

цатого века с сегодняшним, то это совершенно разC

ные люди. 50 лет назад среднестатистический

зритель мог следить за 3Cх часовым диалогом двух

персонажей на сцене, и ему не было скучно. Теперь,

когда скорость жизни резко возросла (между проC

чим, не считаю этот процесс естественным и полоC

жительным), время на выполнение каждого

действия продолжает сокращаться. В этих условиях,

приковать внимание зрителя к происходящему на

сцене на длительное время – объективно труднее.

В ход идет все. Если не принимать во внимание обC

ращение к примитивным инстинктам зрителя (секс,

насилие и т.п.), то остаются вполне понятные метоC

ды: и более отточенная актерская игра, и пластика,

и музыка, и свет, и звук, и реквизит, и, безусловно,

движение декораций и различные сценические эфC

фекты. Зритель становится все более искушенным

и требовательным. Причем, в условиях, когда зриC

тель вынужден платить за билеты на спектакль ощуC

тимую для его бюджета сумму, то халтуры или

просто некачественного (грязного) действия на сцеC

не он не примет. Он вправе потребовать вернуть

деньги. Все это к тому, что есть определенный ряд

спектаклей (и мюзиклов), которые могут быть полC

ноценными только при использовании качественC

ной и насыщенной сценической техники.

В последние 10 лет появилась возможность испольC

зовать для художественного оформления спектакC

лей достаточно сложные компьютеризированные

электромеханические устройства. Системы управлеC

ния прошли путь развития от самых примитивных

до весьма развитых, и сегодня уже можно проаналиC

зировать их достоинства и недостатки, определить

область применения, дать рекомендации художниC

кам и режиссерам по их применению.

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДА К ДВИЖЕНИЮ ДЕКОРАЦИЙ

К сожалению, в театральном словаре нет пока

единого термина, который бы точно указывал на

предмет данной статьи. Воспользуемся часто примеC

няемым, хотя обычно в уничижительном смысле,

термином «машинерия», и попробуем реабилитироC

вать его в глазах художников и режиссеров – ведь за

последние 20 лет, театральная техника приобрела

особое значение в составе театрального действа.

Электронное управление позволяет внести соверC

шенно новое качество в перемещение декораций.

Можно сравнить процесс эволюции систем смены

(перемещения) декораций с процессом развития

сценического света: если в начале задача театральC

ного освещения состояла в основном в том, чтобы

осветить актера и декорации, сделать их видимыми

зрителю, то по мере развития технических возможC

ностей, свет получил самостоятельную роль на сцеC

не. Простая смена освещенности разных картин

превратилась в художественно осмысленный проC

цесс. В списке творческого состава, выпускающего

спектакль, появился художник по свету. Качество поC

становки света стало очень важным элементом едиC

ного действа происходящего на сцене.

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении

движения элементов оформления. Если на начальC

ном этапе перемещение декораций на сцене исC

пользовалось в основном для смены картин,

и зачастую выполнялось при закрытом занавесе,

то теперь стало важно, как именно на глазах у зриC

теля предыдущая картина трансформируется

в последующую. У художников появилась возможC

ность построения целых сцен только на базе мехаC

нических движений (например, финальная сцена

в мюзикле НордCОст, или финальная сцена в спекC

такле «Кабала святош» в МХАТ им Чехова).

Совершенно ясна причина отставания внедрения

компьютерного управления машинерией от комC

пьютерного управления светом. Дело в том, что, воC

первых, управлять светом не только проще,

но и безопаснее. Любая ошибка в управлении свеC

том не может нанести вред здоровью актеров или

зрителей. Когда же компьютерная программа упC

равляет движением 3Cх тонного здания по сцене,

то вопрос безопасности становится весьма важным.

ВоCвторых, управление светом не требует включеC

ния обратных связей (кроме очень экзотических

ситуаций). То есть, результат свечения лампы не заC

висит от внешних факторов (кроме напряжения сеC

ти, которое легко учитывается), а зависит только от

выданного на этот прожектор задания. А скорость

движения механизма зависит от величины мгновенC

ных сил сопротивления, от переменной нагрузки

(особенно, если нагрузка зависит от поведения люC

дей на механизме), от состояния и износа самого

механизма. Уже этих факторов достаточно, чтобы

система управления движением декораций оказаC

лась на порядок сложнее системы управления

светом.

КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕКОРАЦИЙ

Теперь попробуем разобраться: какой именно споC

соб перемещения декораций может быть применен

в театре, когда и почему имеет смысл (или просто

необходимо) использовать компьютер.

Как мы уже говорили, перемещение декораций

можно получить различными способами, от ручноC

го перемещения декораций и штанкетных подъеC

мов, до полностью механического привода

с компьютерным управлением. Для этого перечисC

лим достоинства и недостатки каждого варианта.

1. Ручной.

Достоинства: предельная простота – ни дорогих

моторCредукторов, ни электроники, ни проводов,

ни квалифицированного обслуживающего персоC

нала.

Недостатки: наличие человеческого фактора (он

есть везде, но тут от качества работы монтировщиC

ка зависит, что именно и как увидит зритель), неточC

ность остановки на марке, особенно при работе

с массивными инерционными декорациями, невозC

можность точного повторения движения от спекC

такля к спектаклю, более высокие требования

к конструкции декорации (дополнительная жестC

кость, уравновешенность конструкции, ограничеC

ние максимального усилия).

2. Простой механический.

Достоинства: некоторая простота разработки и изC

готовления, расширение диапазона возможных

применений (нет ограничения ни по мощности,

ни по усилию).

Недостатки: технологически сложная система изC

менения характера движения во время репетиции

(очень трудно бывает изменить даже время или скоC

рость движения). Явно механистический характер

движения с резким грубым стартом и/или остановC

кой (обычно). Невозможность коррекции партитуC

ры движения во время спектакля (если это

обусловлено работой актеров). К данной категории

можно отнести движение штанкетных подъемов

в большинстве театров России, в которых установC

лены саратовские трехC или односкоростные штанC

кетные лебедки.

3. Компьютерный механический.

Достоинства: возможность полностью ликвидироC

вать излишнюю механистичность движений. АбсоC

лютная повторяемость на каждом спектакле (если

это не противоречит режиссерскому решению).

Низкое время коррекции партитуры (до 2 мин) на

репетициях. Возможность синхронного, или проC

сто контролируемого взаимного движения нескольC

ких объектов одновременно (степеней свободы).

Недостатки: сложность и непривычность для поC

становщиков и режиссеров.

Очевидно, что невозможно выбрать один способ

и применять его во всех постановках в различных

театрах. ВоCпервых, в зависимости от технической

оснащенности театра, от бюджета спектакля, от наC

личия и квалификации технического персонала

различных специальностей, а воCвторых, в зависиC

мости от художественного замысла спектакля выбиC

рается тот или иной метод перемещения

декораций. Но надо очень четко понимать, что

одной художественной целесообразности недостаC

точно, чтобы выбрать метод. У нас выработана

вполне четкая система критериев, которая

позволяет определить, может ли данный замысел

художника быть воплощен вручную, простым мехаC

ническим приводом, или необходимо применение

интеллектуальной системы управления.

РОЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ МАШИНЕРИИ

В СОВРЕМЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ.

В современном мире, насыщенном разнообразныC

ми умными электронными устройствами, роботами

и машинами, трудно когоCлибо удивить тем, что каC

койCто предмет двигается сам, по написанной зараC

нее программе. Однако, в театре, особенно

в российском, компьютерная машинерия приживаC

ется очень медленно. Тому имеется ряд причин:

воCпервых, крайне узок спектр возможных предC

ложений качественной и удобной аппаратуры;

воCвторых, считается, что цена управляемых меC

ханизмов крайне высока и не по карману росC

сийскому театру. Предлагаю сделать простую

оценку! Если сравнить стоимость дешевой постаC

новки одного спектакля со стоимостью одной леC

бедки, рассчитанной на 10 и более лет

эксплуатации, то оказывается, что за 10 лет стоиC

мость одного механизма составит 0.5% от сумC

марной стоимости новых постановок. А если

в театре устанавливается 30 механизмов, то стоиC

мость машинерии составит 15% от стоимости поC

становок;

вCтретьих, режиссеры и художники зачастую опаC

саются работать со сложной и незнакомой техC

никой, и не только потому, что ожидают сбоев

и накладок, но и потому, что не имеют достаточC

ного опыта художественного решения спектакля

ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРАЦИЙ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

ддооссььее –– ссттааццииооннааррннааяя ии ппооссттааннооввооччннааяя ттееххннииккаа

6

№23

досье – стационарная и постановочная техника

с механическим движением. Режиссер классичесC

кого склада пока не понимает, что может дать ему

применение сложного движения и насколько

легко это достигается;

вCчетвертых, считается, что применение сложC

ных электронных устройств требует очень высоC

кой квалификации обслуживающего персонала.

Конечно, более мощная техника требует более

аккуратного ухода, но для этого не требуется

КВАЛИФИКАЦИЯ, для этого требуется ОТВЕТСТC

ВЕННОСТЬ. Квалификация нужна при разработC

ке таких устройств, и, иногда, при составлении

партитуры движения в новой постановке.

ЧТО ПРИМЕНЯТЬ,

ЗАПАДНОЕ ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ?

В западном театре есть две основные методики приC

менения умной машинерии в спектаклях.

На родине американского мюзикла (на Бродвее)

и у всех их последователей (включая Норд Ост),

когда одна постановка идет в одном зале в течеC

ние длительного периода, театральное здание со

всей встроенной аппаратурой полностью переC

делывается под конкретную постановку. Вся техC

ника делается в стационарном варианте

рассчитанном на один набор движений или свеC

товых картин, партитуры пишутся один раз

и проигрываются несколько лет подряд без измеC

нения.

В США и в Европе также хорошо развита система

аренды специализированного оборудования,

пригодного для театрализованных постановок.

Из болееCменее универсальных блоков по четко

определенному художественноCтехническому заC

данию строится механизм перемещения декораC

ций. При этом полная партитура всех возможных

движений известна до начала постановки, и у поC

становщиков не принято вносить в нее изменеC

ния по ходу выпуска спектаклей.

Оба этих подхода не прижились на нашей сцене.

Первый – потому, что наш театр обычно репертуарC

ный и на одной сцене идут различные спектакли,

второй – потому, что, как известно, у нас движение

создается во время сценических репетиций, когда

декорации и механизмы перемещения уже полноC

стью готовы.

Таким образом, наш театр диктует совершенно

иные требования к системе управления декорацияC

ми, чем западный. Если добавить наши нынешние

экономические проблемы, то получаются примерC

но следующие основные отличия:

наша система должна быть существенно более

гибкой, как в смысле изменения конструкции деC

талей оформления, так и в смысле оперативного

создания партитуры (программы) движения во

время репетиции;

гибкость и сложность системы должны быть соC

средоточены в сравнительно дешевых электронC

ных элементах системы, а не в громоздких

механических конструкциях.

Учитывая при этом драматическую разницу в цене,

кажется абсолютно очевидной необходимость разC

работки отечественных механизмов и систем элекC

тронного управления театральной машинерией.

Конечно, специфические комплектующие элекC

тронных блоков могут быть западные (аналоги коC

торых у нас не производятся и в ближайшее время

производиться не будут). Однако механическая и,

главное, программная часть должны быть разрабоC

таны и изготовлены целиком именно в России.

Среди производителей отечественного театральноC

го механического оборудования существует расхоC

жее мнение: нашим театрам не нужны сложные

системы. Если заказчик хочет простую лебедку на

одну скорость, – продадим именно такую, какую он

хочет.

Мне такой подход кажется порочным, не только

с точки зрения развития отечественного театра,

но и с точки зрения перспектив развития данного

направления театрального бизнеса. Я считаю, что

заказчику надо помочь разобраться в этом новом

для него спектре возможностей, надо предлагать теC

атрам использование современных, максимально

развитых систем.

РАЗРАБОТКА СОБСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

СЦЕНИЧЕСКИМИ МЕХАНИЗМАМИ

Несколько лет назад автору статьи представилась

возможность участвовать в создании механизма для

спектакля «Борис Годунов» во МХАТ им А.П.Чехова.

У нас тогда еще не было таких замечательных возC

можностей по покупке или созданию собственных

электронных устройств. Проанализировав ситуаC

цию, приняли решение, что надо делать свою систеC

му управления (см. «Сцена»,1994,№7, с.40).

Надо сказать, что аналогичные попытки делались во

МХАТ им А.П.Чехова и раньше, но они все оказываC

лись неудачными. Это было связано с тем, что раньC

ше в этой области работали специалисты по

управлению станками с ЧПУ, которые пытались

применить блоки от тех же станков для управления

движением декораций. Такой подход, с моей точки

зрения, не ведет к созданию театрального комплекC

са управления. Дело в том, что системы управления

станками рассчитаны на то, что их очень долго проC

граммируют, а потом программа несколько месяцев

обрабатывает одинаковые детали по одной проC

грамме. В театре же время на создание программы

(партитуры движения) крайне ограничено. Даже 15

минут времени на сцене во время репетиций перед

выпуском спектакля стоят очень дорого. Поэтому

одно из основных требований к качественной театC

ральной системе – это высокая скорость составлеC

ния и изменения партитуры.

С другой стороны, системы для станков рассчитаны

на очень прочную, жесткую и качественную мехаC

нику, а в театре все механизмы, в основном, сборноC

разборные, и сделаны «с помощью палки и веревки».

Такой механизм оказывается крайне сложным для

управления, в нашей системе все эти особенности

учтены естественным образом, поскольку комплекс

управления создавался и дорабатывался в течение 9

лет.

В итоге, создан аппаратноCпрограммный комплекс,

включающий в себя набор модифицируемых блоC

ков, из которых для каждой специализированной

задачи за короткий срок (от одного до трех месяC

цев) собирается необходимая система управления.

В зависимости от задачи, комплекс может быть полC

ностью собран как из блоков собственной разраC

ботки, так и с применением некоторых фирменных

блоков. В настоящей статье не стоит цель детальноC

го описания компонентов системы. Они могут быть

совершенно разными для разных спектаклей или

площадок. Но базис – принцип построения систеC

мы, основные интеллектуальные микропроцессорC

ные блоки, особенно программное обеспечение –

остается неизменным во всех вариатах.

Комплекс дает режиссеру возможность использоC

вать движения декораций для воплощения художеC

ственного замысла постановки. Движение

получается красивым, плавным и отнюдь не мехаC

нистичным. Декорации перемещаются легко и гладC

ко, без рывков и колебаний. Плавно замедляясь,

управляемый нашей системой механизм останавлиC

вается точно в заданной координате, причем отсутC

ствует широко распространенный неприятный

эффект медленного доведения механизма к точке

остановки или возвратные упругие колебания.

Основные функциональные возможности комплекC

са таковы.

Обеспечивает для механизмов точное исполнеC

ние задания на координату, скорость и ускорение

в любой момент времени. Система также контроC

лирует производную от ускорения, что позволяет

управлять плавностью старта и остановки. ТочC

ность остановки на хороших механизмах достиC

гает одного миллиметра.

Обеспечивает синхронную работу большого

числа электродвигателей, причем возможно не

только одновременное движение двигателей

с одной скоростью, но любая сложная математиC

ческая зависимость положения отдельных двигаC

телей.

Позволяет управлять механизмами при испольC

зовании фрикционной передачи или резиновых

колес с проскальзыванием.

Предназначен как для стационарной, так и моC

бильной сценической механизации. Легко и бысC

тро адаптируется к разнообразным сценическим

задачам.

Имеет режимы автоматического и ручного выC

полнения партитуры. Имеет режим ручного упC

равления набором связанных электромоторов

без предварительного создания партитуры двиC

жения.

При ручном управлении динамикой сцены гаC

рантируется точное взаимное расположение упC

равляемых объектов при движении в любой

момент времени.

Допускает участие актера в процессе управления

движением декораций. Актер может управлять

неявно: система датчиков усилия или положения

следит за действиями актера и по их показаниям,

в соответствии с предписаниями партитуры, пеC

редвигает декорации.

Средства автоматического анализа и выхода из

аварийных ситуаций.

ДЕВЯТЬ ЛЕТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА

НА РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАХ

«Маскарад» МХАТ им А.П.Чехова,

художник Март Китаев

Диагональный занавес в этом спектакле выступает

в двух субстанциях: в виде обычного трансформиC

руемого элемента оформления (колонны, части инC

терьера, портьеры) и в виде полноценного

участника действия: он «играет» роль злого рока

в сцене с браслетом, создает ощущение тревоги

и грозящей опасности, «танцует» вместе с Ниной

в сценах на балу.

Для создания эффекта «танцующих» занавесов неC

обходима уникальная для театральной сцены скоC

рость 5м/с. (18км/ч.) и ускорение 2,5м/с.»» (0,25g).

Несмотря на это, компьютерная система обеспечиC

вает точную остановку на марке.

«За зеркалом» МХАТ им А.П.Чехова,

художник М. Демьянова

Комплекс позволяет опустить конструкцию весом

около тонны, подвешенную на двадцатиметровых

тросах, на планшет сцены с точностью 0,5 мм соC

вершенно бесшумно и без упругих колебаний. ТольC

ко при использовании компьютерного комплекса

удалось устранить эффект пружинных колебаний,

характерный для тяжелой конструкции, подвешенC

ной на длинных тросах.

«Борис Годунов» МХАТ им А.П.Чехова,

художник Борис Мессерер

В спектакле используются движущиеся проекционC

ные экраны размером 6х8 м, подвешенные за одну

точку на трехметровой штанге. Комплекс позволяет

красиво перемещать в трех измерениях и останавC

ливать парусящие экраны с необходимой для качеC

ственной проекции точностью и без раскачивания.

Удалось побороть долго незатухающие колебания,

7

№23

ддооссььее –– ссттааццииооннааррннааяя ии ппооссттааннооввооччннааяя ттееххннииккаа

досье – стационарная и постановочная техника

характерные для данной механической конструкции. КомC

плекс также позволил преодолеть действие случайных возC

душных потоков, способных сбить положение экрана.

«Дядя Ваня» МХАТ им А.П.Чехова,

художник Валерий Левенталь

Система управления перемещением декораций работает

в условиях ограниченного сценического пространства.

В этом случае система способна контролировать взаимное

расположение павильонов и помогает оператору избежать

опасности их столкновения при движении.

«Максимилиан Столпник» МХАТ им А.П.Чехова,

художник Евгений Митта

В спектакле работает летающая крыша, подвешенная на шеC

сти тросах. При этом она имеет только четыре степени своC

боды. Крыша становится совершенно необычным объектом,

парит и летает удивительно красиво и совершенно бесшумC

но.

«Сон в летнюю ночь» МХАТ им А.П.Чехова,

художники Наталья Зурабова, Ирина Корина

В спектакле задействовано 30 управляемых занавесок, котоC

рые совершают в общей сложности 640 движений, собранC

ных в 80 синхронных сцен. Такое количество движений

можно сделать только системой с программным управлениC

ем. А механически оформление очень простое. Занавески

движутся плавно и синхронно, органически сочетаясь с преC

красной музыкой и стихотворной композицией спектакля.

Это надо просто видеть.

«Дубровский» в МДТ им А.С. Пушкина,

художник В. Фомин

В спектакле удалось «оживить» механического медведяCроC

бота так, что он в одних сценах смог танцевать очень плавC

но и красиво, в такт музыке наравне с актерами, а в других

сценах «мишка» напоминает заводную механическую игC

рушку.

«Видения Иоана Гроздного»

Самарский академический театр

оперы и балета,

художник Г. Алекси,Месхишвили

Для постановки оперы (постановка Роберта Стуруа, дирижер

Мстислав Ростропович) было установлено 13 стационарных

механизмов мощностью от 3 до 9 квт. В некоторых сценах

по мановению палочки дирижера происходило до шести неC

зависимых синхронных движений в конструкции общим веC

сом более 12т. Международная пресса отметила, что

бесшумная машинерия работала на высочайшем европейC

ском уровне.

«Сирано де Бержерак» МХАТ им А.П.Чехова,

художник Вячеслав Ефимов

Громадное, вертикально стоящее кольцо совершенно бесC

шумно перемещается в глубину сцены и вращается вокруг

своей оси. Уровень шума настолько мал, что если трехтонная

конструкция подкатывается к актеру со спины, он не слышит

ее движения даже на расстоянии 10 см от его ног. Одной из

интереснейших особенностей данной электромеханичесC

кой конструкции является то, что при отказе одно, или даже

двух приводов декорация движется в обычном режиме.

«Три сестры»

Московский театр «Современник»,

художник Петр Кириллов (возобновление)

Наклонный круг диаметром 8м,

скорость на окружности – 4 м/с.

В качестве движителя для круга применяется блок из трех

одинаковых механизмов, передающих вращающий момент

от моторCредуктора на круг через обрезиненные колеса. ТаC

кая передача обязательно имеет проскальзывание, которое

осложняет позиционирование системы. Чтобы обеспечить

плавный разгон и торможение круга, вращение круга с переC

менной скоростью, точную остановку круга на марке, примеC

няется электронная систему управления, которая содержит:

абсолютный датчик положения круга (установлен в центC

ре круга);

инкрементные датчики скорости на каждом двигателе;

силовой модуль регулировки скорости вращения на кажC

дом двигателе;

пульт управления

«Кабала святош» МХАТ

им А.П.Чехова,

художник Юрий Хариков

«Еще раз о голом короле»

Московский театр «Cовременник»,

художник Евгений Митта

В обоих спектаклях используется самоходная, автономная

(на аккумуляторном питании), радиоуправляемая фура

(плот). Механика поворотных кареток позволяет ей перемеC

щаться не только в любом направлении (впередCназад, впраC

воCвлево, по диагонали под любым углом), но и по кругу

и почти по любой кривой. В конструкции фуры применен

ряд интересных конструктивных решений. В частности, кажC

дая каретка не имеет отдельного привода поворота! На кажC

дом из двух колес смонтирован свой моторCредуктор (всего 8

шт. на всю фуру). При синхронном вращении двигателей

в противоположном направлении каретка осуществляет лиC

нейное движение. При вращении двигателей в одном направC

лении каретка разворачивается вокруг своей оси поворота.

Положение каретки относительно оси поворота фиксируетC

ся дополнительным датчиком. На управление каждым двигаC

телем установлен независимый микропроцессорный

силовой модуль управления, который, получая команду на изC

менение угла поворота каретки от центрального арбитра фуC

ры (также микропроцессорный модуль), обеспечивает

необходимый разворот каретки относительно фуры и выC

держивает заданную скорость линейного движения.

Центральный арбитр фуры получает команды управления по

радио и обеспечивает их передачу всем контроллерам систеC

мы. В качестве линии передачи данных применен очень наC

дежный, и ориентированный на применение

в автомобильной технике CAN протокол. Контроллеры постC

роены на базе микропроцессора TMS320LF2407A, имеющего

все необходимые для управления двигателями встроенные

устройства.

Пульт управления имеет два джойстика, один управляет лиC

нейными перемещениями по двум осям, другой отвечает за

вращение фуры вокруг своей оси. Такая система управления,

при некотором навыке, позволяет очень мягко и плавно упC

равлять движением фуры по очень сложным траекториям.

«Норд5Ост» Классический мюзикл,

художник Зиновий Марголин

В этой удивительной постановке для машинерии управляюC

щей льдами в финале спектакля, также используется разрабоC

танный нами компьютерный вариант управления

механизмами. Однако он имеет резко выраженную специфиC

ку, обусловленную условиями эксплуатации.

Постоянно идущий стационарный вариант машинерии

с одной стороны, упрощает задачу – нет необходимости ежеC

дневного монтажа – демонтажа системы, нет необходимости

загружать в электронные блоки управления разные програмC

мы под разные спектакли. В данном случае программа загруC

жена один раз и загрузка двух вариантов партитуры

невозможна.

* * *

В заключение можно сказать – электронные системы управC

ления движением декораций прочно обосновались в нашем

театре, они живут и работают, они продолжают развиваться

и совершенствоваться. Это новая реальность современного

театра, оказывающая мощное влияние на его развитие. Эти

системы безусловно украшают новые постановки, дают масC

су новых возможностей для реализации фантазий художниC

ков и режиссеров, и обогащают всю жизнь этого сложного

и противоречивого организма, называемого Театр.

Автор системы

Специалист по электронным

системам управления

Борис Грибов

8

№23

Я

вление ДОКИ в Петербурге – событие ожиC

даемое. То, что (уже давно существующая

в Москве) фирма собрала на презентацию

своего петербуржского филиала такое количество

специалистов в разных сферах театра и шоуCбизC

неса, режиссеров, художниковCпостановщиков,

художников по свету, техников подтверждает –

фирма известна и востребована. Впервые я увидел,

что на презентации одной фирмы присутствуют

представители конкурирующих фирм, что являетC

ся положительным моментом и говорит о том, что

ДОКА не боится конкуренции и готова к сотрудC

ничеству. Особо отмечу, что на презентации приC

сутствовали представители власти

и Законодательного собрания СанктCПетербурга,

представители известнейших фирм из Италии,

Бельгии, Великобритании, представители творчеC

ских союзов. Все это дает основание думать, что

у нас в Петербурге появилась фирма, которая, поC

мимо выполнения соих основных функций, свяC

занных с продажей и рекламой новых технологий

и идей в области театральной техники, надеюсь,

будет центром общения специалистов. Почему я

уверен в этом, да потому, что впервые в штате

фирмы создан отдел художников по свету. В него

входят практики, знающие театр, непосредственC

но участвующие в процессе создания как музыC

кальных, так и драматических спектаклей. Мы

разговариваем на одом профессмиональном языC

ке. Общение с ними – одновременно деловое

и дружеское.

Фирма представила на презентации большую

программу. Не то, чтобы она удивила нас новой

аппаратурой. Безусловно, многие были знакомы

с ней. Но подчеркиваю, важен был не ассортиC

мент, а момент сближения и общения на доброжеC

лательном уровне. Хотя были показаны

и интересные эффекты, которые я бы применил

в драматическом театре, что и собираюсь сделать.

Например, «интеллектуальное зеркало», приставка

для профильных прожекторов, которая позволяет

установить прожектор в недоступном месте,

но освещать любое пространство.

Демонстрировались и другие приборы, которыми

можно с успехом заменить некоторую дорогостоC

ящую аппаратуру.

Сергей АНДРИЯШИН

художник по свету

театра им. В.Ф.Комисаржевской,

член Союза художников РФ.

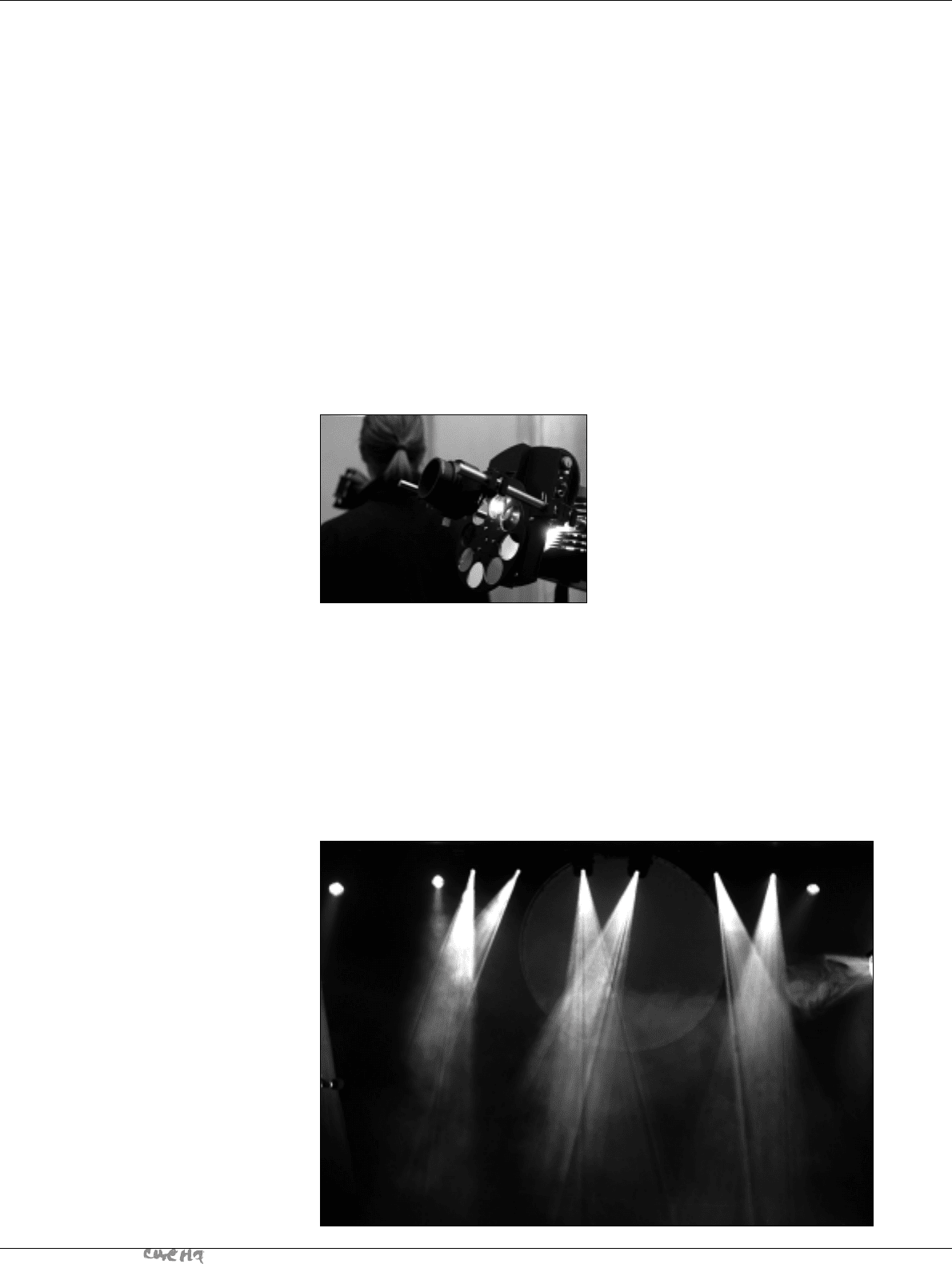

«MOVING BODY» –

ЭТО ЛУЧ ЛЮБОГО РАЗМЕРА ЦВЕТА

И ИНТЕНСИВНОСТИ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ФИРМЫ «ДОКА» В САНКТ4ПЕТЕРБУРГЕ

М

ы все это уже видели» – отмахнулся от меC

ня знакомый осветитель, не попавший на

презентацию фирмы ДОКА, когда я попыC

талась поделиться с ним восторженными впечатC

лениями о приборах интеллектуального света

и пультах управления ими, светофильтрах, гобо,

слайдах, проекционных экранах, материалах

и красках для изготовления декораций и многих

други новинках театральной техники и технолоC

гии.

Но мой коллега имел в виду не все разнообразие

техники и материалов, демонстрируемое фирмой

в зале петербуржского отделения СТД, а главным

образом самую эффектную часть презентации –

работу приборов типа «moving body». Отчасти он,

конечно, прав – движущиеся «головы», как мы

привыкли их называть, давно знакомы не только

специалистам. Их, действительно видел почти

каждый на эстрадном концерте, в ночном клубе

или на экране телевизора. Зрелище, ставшее приC

вычным – по сцене носится кумир публики, а воC

круг него мечутся лучи, постоянно меняющие

цвет. Цветные пятна распадаются на множество

колец или звездочек, потом эти фигурки соединяC

ются в одну, и опять все сначала...

Но шоу в СТД, хотя и шло под музыку, не было поC

хоже на стереотипный эстрадный концерт. ЭфC

фекты, создаваемые приборами «moving body»

в маленьком уютном зале, а не на огромной конC

цертной площадке или ночной дискотеке, были

иными – ярче, нагляднее и театральнее. Нарядный

и светлый классический интерьер зрительного заC

ла вдруг превратился в таинственную пещеру,

своды которой ожили и, подчиняясь ритму музыC

ки, пришли в движение, стали менять свой цвет

и рельеф...Разнообразие то существующих одноC

временно, то сменяющих друг друга оттенков цвеC

та и фактур – поражало.

Нескольких приборов интеллектуального света со

стеклянными многоцветными гобо и фотоCгобо

оказалось достаточно, чтобы световые проекции

покрыли всю площадь стен и потолка, а и иллюC

зорные рельефы полностью скрыли реальную арC

хитектуру зала. Наверное, ни одна обычная

театральная декорация не могла бы дать такого

эффекта мгновенного изменения внешнего вида

помещения, а вместе с ним и атмосферы, настроC

ения публики – ведь мы оказались в центре этих

удивительных превращений.

И здесь нельзя не похвалить организаторов преC

зентации за столь удачный выбор площадки для ее

проведения, потому что те же самые эффекты,

продемонстрированные в зале больших размеров

и иной архитектуры, не оставили бы такого сильC

ного впечатления. Ведь там мы бы увидели то, что

обычно видим на эстрадных концертах – лишь

пестрые цветные движущиеся пятна, теряющиеся

на фоне стен, не способные изменить атмосферу

зала, оторвать зрителей от повседневной реальноC

сти и погрузить в мир необычный, переменчивый,

сказочный – чего пытаются добиться, порой безуC

спешно, деятели театра.

Этот вечер в СТД показал, как много новых возC

можностей дают театральному художнику элекC

тронная техника и новейшие технологии.

Но и скептическое настроение сотрудника маC

ленького бюджетного театра (о чем упоминалось

вначале) тоже понять можно – дирекция такого

театра прежде всего, обращает внимание на цену

прибора и поэтому изCза дороговизны часто откаC

зывает в покупке. Жаль, что слишком часто к ноC

вой сценической технике и технологии относятся

как к «ненужной роскоши», а не как к выгодному

капиталовложению, к средству привлечения в теC

атр более широкого круга публики.

Разумеется, публика приходит в театр не ради суC

персовременных эффектов. И всеCтаки она не

только подготовлена к ним, но уже избалована

ими Cна эстрадных шоу или в голливудских фильC

мах. И в этой ситуации, как показала презентация

фирмы ДОКА, современный театр может смело

включать уже знакомую публике технику в арсеC

нал своих выразительных средств, находя для ее

применения совершенно иные театральные споC

собы.

Александра НИКАНДРОВА

мастер по свету

Молодежного театра на Фонтанке,

Санкт%Петербург

ФИРМА «ДОКА» В ПЕТЕРБУРГЕ

ддооссььее –– ссттааццииооннааррннааяя ии ппооссттааннооввооччннааяя ттееххннииккаа

досье – стационарная и постановочная техника