Живоглядов В.Г. Теория движения транспортных и пешеходных потоков

Подождите немного. Документ загружается.

При трехрядном движении k=3 суммарная интенсивность конфликто-

вания, б-к/ч, при маневрах пересечения при проезде прямо и налево транс-

портным потоком транспортного потока C

T-Tj

, (рис. 5.23) составит:

на j-ом направлении

ТjТ

С

, б-к/ч

чкбhnhn

hnhnhn

hnhnhn

hnhnhn

hnhnhnС

njnjjnjnjnjjnj

njnjjnjnjnjjnjnjnjjnj

njnjjnjnjnjjnjnjnjjnj

njnjjnjnjnjjnjnjnjjnj

njnjjnjnjnjjnjnjnjjnjТjТ

/,,min,min

,min,min,min

,min,min,min

,min,min,min

,min,min,min

3

3

3

3

3

33

3

3

3

3

3

3

3

13

3

3

3

3

3

3

1

32

3

3

3

3

3

3

1

31

3

3

3

2

3

2

1

11

3

2

3

2

3

2

1

12

3

2

1

2

1

2

3

13

1

2

1

2

1

2

1

32

1

2

1

2

1

2

1

31

1

2

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

32

1

1

1

1

1

1

1

31

1

1

на h-перекрестке

ТhТ

С

, б-к/ч

;

4

1

j

ТjТТhТ

СС

на m-магистрали и ее пересечениях С

Т-Тm

, б-к/ч

;

1

4

1

H

h j

ТjТТmТ

СС

на сети дорог и их перекрестках С

Т-ТУДС

, б-к/ч

j+3=4

1

1

1

1

2

2

2

2

j=1

j+1=2

j+2=3

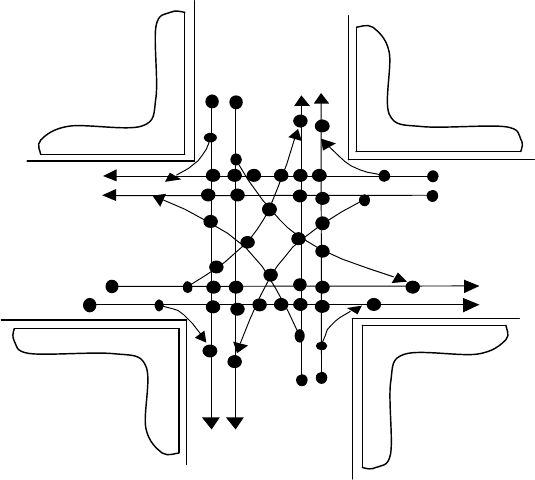

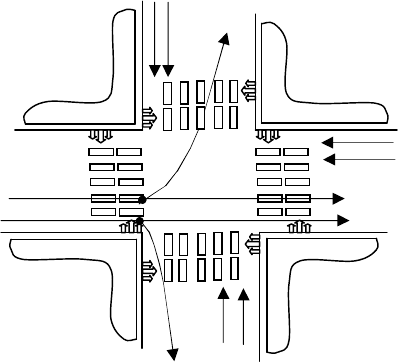

Рис. 5.22. Схема маневров пересечений, отклонений и слияний с ТП на j-ом на-

правлении с двухрядным движением

501

.

1 1

4

1

M

m

H

h j

ТjТТУДСТ

СС

При четырехрядном движении k=4 суммарная интенсивность кон-

фликтования, б-к/ч, при маневрах пересечений транспортным потоком

транспортного потока при проезде прямо и налево C

T-Tj

, (рис. 5.24.) составит:

на j-ом направлении, k=4,

ТjТ

С

, б-к/ч

./,,min,min

,min,min,min

,min,min,min

,min,min,min

,min,min,min

,min,min,min

,min,min,min

,min,min,min

,min,min,min

3

4

3

4

3

14

3

4

3

4

3

4

3

34

3

4

3

4

3

4

1

33

3

4

3

4

3

4

1

32

3

4

3

4

3

4

1

31

3

4

1

3

1

3

3

11

1

3

1

3

1

3

3

12

1

3

1

3

1

3

1

13

1

3

1

3

1

3

3

14

1

3

1

3

1

3

1

33

1

3

1

3

1

3

1

32

1

3

1

3

1

3

1

31

1

3

1

2

1

2

1

11

1

2

1

2

1

2

1

12

1

2

1

2

1

2

1

13

1

2

1

2

1

2

3

14

1

2

1

2

1

2

1

13

1

2

1

2

1

2

1

32

1

2

1

2

1

2

1

31

1

2

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

3

14

1

1

1

1

1

1

1

33

1

1

1

1

1

1

1

32

1

1

1

1

1

1

1

31

1

1

чкбhnhn

hnhnhn

hnhnhn

hnhnhn

hnhnhn

hnhnhn

hnhnhn

hnhnhn

hnhnhnС

njnjjnjnjnjjnj

njnjjnjnjnjjnjnjnjjnj

njnjjnjnjnjjnjnjnjjnj

njnjjnjnjnjjnjnjnjjnj

njnjjnjnjnjjnjnjnjjnj

njnjjnjnjnjjnjnjnjjnj

njnjjnjnjnjjnjnjnjjnj

njnjjnjnjnjjnjnjnjjnj

njnjjnjnjnjjnjnjnjjnjТjТ

на h-перекрестке в каждом направлении

ТhТ

С

, б-к/ч

;

4

1

j

ТjТТhТ

СС

на m-магистрали С

Т-Тm

, б-к/ч

j+3=4

1

1

1

1

2

3

3

2

j=1

j+1=2

j+2=3

2

2

3

3

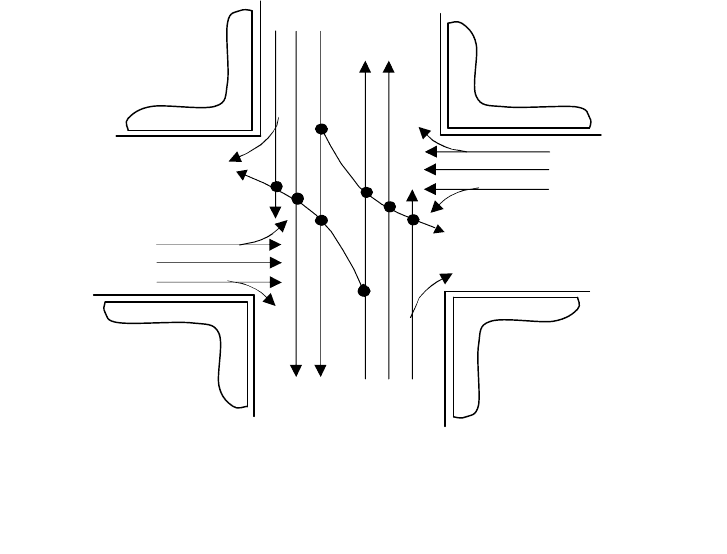

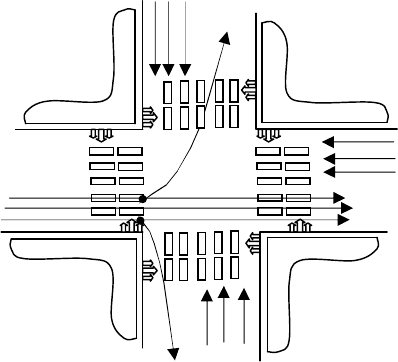

Рис. 5.23. Схема маневров пересечений ТП с ТП при двухрядном

движении

502

;

1

4

1

H

h j

ТjТТmТ

СС .

на сети улиц и дорог С

Т-ТУДС

, б-к/ч

M

m

H

h j

ТjТТУДСТ

СС

1 1

4

1

.

При однорядном транспортном и при однорядном пешеходном движе-

нии на переходах j+1л и j+3п, j+3л и j+1п, j+2л и jп, j+1л и j+3п, jл и j+2п, j=1

(рис. 5.25) суммарная интенсивность конфликтования ТП с ПП, б-к/ч, при

маневрах пересечений прямо, направо, налево C

T-Пj

составит:

на j-ом направлении (j=1,2,3,4) C

T-Пj

, б-к/ч

;,min,min

,min,min

1

1

1

113

1

1

3

1

3

12

3

1

3,2,1

1

3,2,1

113

3

1

1

2

1

2

12

2

1

ПjТПjТпjлjПjТПjТПjТпjjлПjТ

ТПjПjТлjПj

i

i

ПjТПjТПjТjплjПjТПТ

hnhn

hnhnC

на h-перекрестке в каждом направлении C

T-Пh

, б-к/ч

;

4

1

j

ТjТПhТ

СС

на m-магистрали C

T-Пm

, б-к/ч

,

1

4

1

H

h j

ТjТПmТ

СС

j+3

1

1

1

1

2

3

3

2

j=1

j+1

j+2

2

2

3

3

4

4

4

4

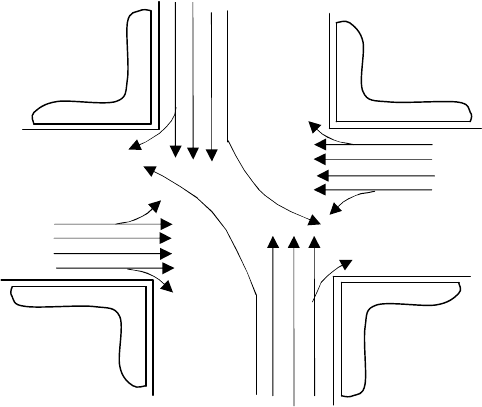

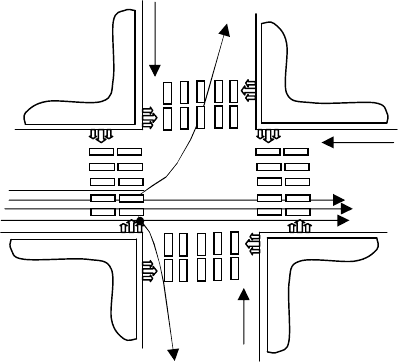

Рис. 5.24. Схема маневров пересечений ТП с ТП при четырехрядном движе-

нии на j-направлении

503

на сети улиц и дорог C

T-ПУДС

, б-к/ч

M

m

H

h j

ТjТПУДСТ

СС

1 1

4

1

.

При двухрядном движении суммарная интенсивность конфликтования,

б-к/ч, ТП с ПП при маневрах пересечения (прямо, направо, налево) на пеше-

ходных переходах j

п

и j+2л, j+2п и jл, j+1п и j+3л, j+3п и j+1л, j=1 (рис. 5.26)

составит:

на j-ом направлении (j=1,2,3,4) k=2, C

T-Пj

, б-к/ч

;,min,min

,min,min

,min

,min

3

2

3

22

3

2

1

2

1

213

1

2

1

1

1

113

1

1

2

1

2

12

2

1

4,3

2

4,3

213

4,3

2

2,1

1

2,1

113

2

1

1

ПjТПjТпjjлПjТПjТПjТпjлjПjТ

ПjТПjТпjлjПjТПjТПjТjпjПjТ

ПjТПjТлjпj

i

i

ПjТ

ПjТПjТлjпj

i

i

ПjТПТ

hnhn

hnhn

hn

hnC

на h-перекрестке C

T-Пh

, б-к/ч

С С

Т Пh Т Пj

j

,

1

4

на m-магистрали C

T-Пm

, б-к/ч

С С

Т Пm Т Пj

jh

H

,

1

4

1

j=1

jп

j+3

j+2

j+1

j

j+3п

j+3л

j+2л

j+2п

j+1п

j+1л

j+1л

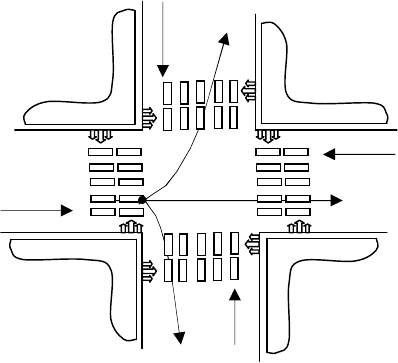

Рис. 5.25. Схема маневров пересечений транспортным потоком пешеход-

ных потоков с j-го направления, k=1

504

на сети улиц и дорог C

T-ПУДС

, б-к/ч

С С

Т ПУДС Т Пj

jh

H

m

M

,

1

4

11

.

При трехрядном движении в каждом направлении (k=3) конфликтная

загрузка при маневрах пересечений транспортными потоками (прямо, напра-

во, налево) пешеходных потоков на переходах jп и j+2л, j+2п и jл, j+1п и

j+3л, j+3п и j+1л, j=1 (рис. 5.27) составит:

на j-ом направлении (j=1,2,3,4) k=3, C

T-Пj

, б-к/ч

3

3

3

313

1

2

3

3

3

32

3

3

3

3

3

313

3

3

1

1

1

113

1

1

2

1

2

12

2

1

1

2

1

213

1

2

2,1

1

2,1

113

2

1

1

,min,min

,min,min

,min,min

,min

ПjТПjТ•j‘jПjТПjТПjТ•jj‘ПjТ

ПjТПjТ‘j•jПjТПjТПjТ•j‘jПjТ

ПjТПjТj•‘jПjТПjТПjТ‘j•jПjТ

ПjТПjТ‘j•j

i

i

ПjТПjТ

hnhn

hnhn

hnhn

hnС

здесь 10 слагаемых описывают маневры пересечения ПП с j-го направления

на h-перекрестке, k=3, C

T-Пh

, б-к/ч

С С

Т Пh Т Пj

j

,

1

4

на m-магистрали, k=3, C

T-Пm

, б-к/ч

С С

Т Пm Т Пj

jh

H

,

1

4

1

jп

j+3

j+2

j+1

j

j+3п

j+3л

j+2л

j+2п

j+1п

jл

j+1л

Рис. 5.26. Схема маневров пересечений транспортным потоком (прямо, напра-

во, налево) на j-ом направлении пешеходных потоков

3

j2

1

j1

1

j2

2

j1

505

на сети улиц и дорог, k=3, C

T-ПУДС

, б-к/ч

С С

Т ПУДС Т Пj

jh

H

m

M

,

1

4

11

.

При четырехрядном движении в каждом направлении интенсивность

конфликтования, б-к/ч, ТП с ПП при маневрах пересечений (прямо, направо,

налево) на пешеходных переходах и j+3п, j+1л, j+1n, j+2л, jп, jл (рис. 5.28)

составит:

на j-ом направлении C

T-Пj

, б-к/ч

;,min

,min,min

,min,min

,min,min

,min

3

4

3

42

3

4

3

4

3

413

3

4

1

3

1

313

1

3

1

3

1

313

1

3

1

2

1

213

1

2

1

2

1

213

1

2

2

1

2

22

2

1

2,1

1

2,1

12

2

1

1

ПjТПjТ•jj‘ПjТ

ПjТПjТ‘j•jПjТПjТПjТ•j‘jПjТ

ПjТПjТ‘j•jПjТПjТПjТ•j‘jПjТ

ПjТПjТ‘j•jПjТПjТПjТj•‘jПjТ

ПjТПjТj•‘j

i

i

ПjТПjТ

hn

hnhn

hnhn

hnhn

hnС

на h-перекрестке, C

T-Пh

, б-к/ч

С С

Т Пh Т Пj

j

,

1

4

на m-магистрали, C

T-Пm

, б-к/ч

jп

j+3

j+2

j+1

j=1

j+3п

j+3л

j+2л

j+2п

j+1п

jл

j+1л

Рис. 5.27. Схема маневров пересечений транспортными потоками пешеходных

потоков на j-ом направлении на четырехстороннем перекрестке с трехрядным

движением

506

С С

Т Пm Т Пj

jh

H

,

1

4

1

на сети улиц и дорог, C

T-ПУДС

, б-к/ч

С С

Т ПУДС Т Пj

jh

H

m

M

,

1

4

11

.

Аналогичными методами описывается транспортно-пешеходная интен-

сивность конфликтования на перекрестках с пятирядным и более движением

во всех направлениях (описание будет дано в следующем пункте как частный

случай). На других типах перекрестков описание осуществляется также ана-

логично, но в методе исключаются те направления или маневры, которые от-

сутствуют на перекрестках в действительности.

1п

j+3

j+2

j+1

j=1

4п

4л

3л

3п

2п

1л

2л

Рис. 5.28. Схема маневров пересечений транспортными потоками пешеходных

потоков на четырехстороннем перекрестке с четырехрядным движением на j-

ом направлении

507

5.4.3. математическая модель интенсивностей конфликтования

ТПП при пятирядном движении в каждом направлении на четырехсто-

роннем нерегулируемом перекрестке (частный случай)

При трехрядном движении на перегонах в целях повышения пропуск-

ной способности на перекрестках строятся дополнительные полосы для про-

пуска правопоротных и левоповоротных потоков или только для правопо-

ротных двух полосных дорог. На практике таких нерегулируемых перекрест-

ков, как правило, нет, поскольку пересечь не представляется возможным. Это

исследуется с целью изучения механизмов конфликтования. Здесь дается не

только построение методов определения интенсивностей конфликтования, но

и исследование их структуры (рис. 5.29).

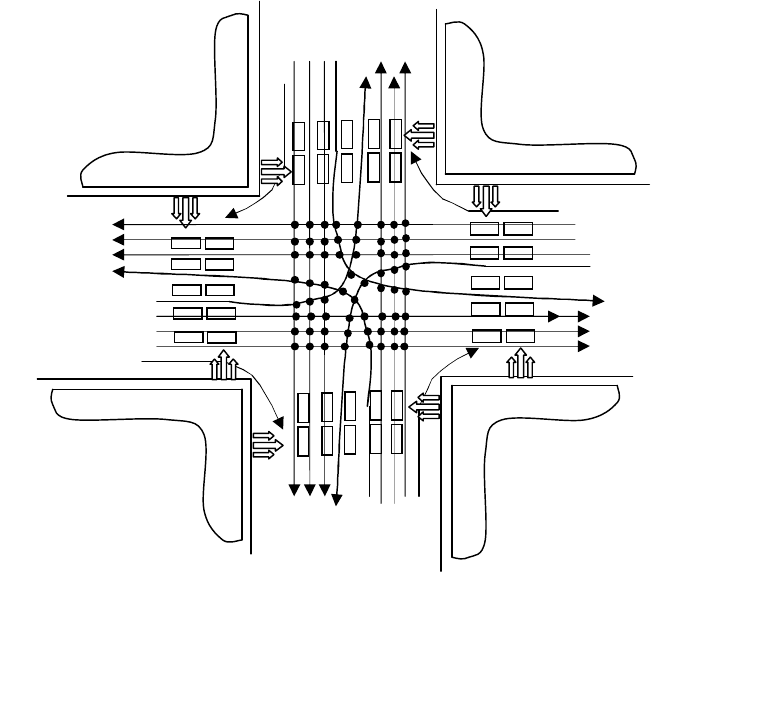

На перекрестке дорог с пятью проезжими частями в каждом направле-

нии, с канализированным движением на первых проезжих частях при совер-

шении правых поворотов и на крайних левых проезжих частях при левых по-

j=1

4п

3п

2п

1п

1л

2л

3л

4л

j+2

j+3

Рис. 5.29. Схема конфликтования на перекрестке с пятирядным

движением

508

воротах конфликтность при отклонениях учитывается по всем поворачиваю-

щимся направо и налево потокам (λ

4

j5

):

4

1

32

50

3

50

3

50

3

50

4

1

22

10

2

10

2

1

2

10

),min(),min(

j

jjjj

j

jjjj

hnhnА

Аналогичным методом определяется интенсивность конфликтования

при слиянии потоков

1

cj1

и

1

j+32

, хотя как такового в зоне перекрестка по-

следнего

1

j+32

нет. Слияние с ним происходит в конце разгонной проезжей

части, поскольку здесь правые повороты канализированы. Поворачивающие

ТС налево

3

j5

,

3

j+1,5

,

3

j+2,5

,

3

j+3,5

с каждого направления вливаются в транс-

портные потоки движущиеся по пятым проезжим частям соответственно

1

j+1,5

,

1

j+2,5

,

1

j+3,5

,

1

j5

. Причем, до их вливания с пятой проезжей части

транспортный поток совершал проезды через левые проезжие частью. Опре-

деление интенсивности конфликтования ТС при маневрах слияния осущест-

вляется по следующему выражению:

4

1

3

5

3

5

3

5

3

5

4

1

2

1

2

1

2

1

2

1

),min(),min(

j

cjcjjcj

j

cjcjjcj

hnhnB

Поскольку отклонения и слияния в данном случае осуществляются на

поворотах, где резко снижается скорость движения и поворот делается почти

под прямым углом, конфликтность может иметь место внутри поворачиваю-

щегося потока с транспортными единицами его составляющего. Могут быть

столкновения вслед движущихся друг за другом транспортных средств, съез-

ды с проезжей части из-за превышенной скорости относительно рассчитан-

ной на радиус закругления, заносы из-за скользкой проезжей части и не соот-

ветствующей коэффициенту сцепления и скорости.

Интенсивность конфликтования при совершении маневров пересече-

ний транспортными потоками С

Т-Т

, б-к/ч, движущимся в прямом направлении

и налево, описывается следующим уравнением:

509

1

п34

1

п34

3

45

1

п34

1

п34

1

п34

3

15

1

п34

1

п34

1

п34

1

24

1

п34

1

п34

1

п34

1

23

1

п34

1

п34

1

п34

1

22

1

п34

1

п33

1

п33

1

42

1

п33

1

п33

1

п33

1

43

1

п33

1

п33

1

п33

1

44

1

п33

1

п33

1

п33

3

43

1

п33

1

п33

1

п33

3

15

1

п33

1

п33

1

п33

1

24

1

п33

1

п33

1

п33

1

23

1

п33

1

п33

1

п33

1

22

1

п33

1

п32

1

п32

1

42

1

п32

1

п32

1

п32

1

43

1

п32

1

п32

1

п32

1

44

1

п32

1

п32

1

п32

3

45

1

п32

1

п32

1

п32

3

15

1

п32

1

п32

1

п32

1

24

1

п32

1

п32

1

п32

1

23

1

п32

1

п32

1

п32

1

22

1

п32

1

14п

1

14п

1

22

1

14п

1

14п

1

14п

1

23

1

14п

1

14п

1

14п

1

24

1

14п

1

14п

1

14п

3

25

1

14п

1

14п

1

14п

3

35

1

14п

1

14п

1

14п

1

44

1

14п

1

14п

1

14п

1

43

1

14п

1

14п

1

14п

1

42

1

14п

1

13п

1

13п

1

22

1

13п

1

13п

1

13п

1

23

1

13п

1

13п

1

13п

1

24

1

13п

1

13п

1

13п

3

25

1

13п

1

13п

1

13п

3

35

1

13п

1

13п

1

13п

1

44

1

13п

1

13п

1

13п

1

43

1

13п

1

13п

1

13п

1

42

1

13п

1

12п

1

12п

1

22

1

12п

1

12п

1

12п

1

23

1

12п

1

12п

1

12п

1

24

1

12п

1

12п

1

12п

3

25

1

12п

1

12п

1

12п

3

35

1

12п

1

12п

1

12п

1

44п

1

12п

1

12п

1

12п

1

43п

1

12п

1

12п

1

12п

1

42п

1

12п

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),[min(

]),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),[min(

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhпС

ТТ

(5.9)

]),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),[min(

]),min(),min(),min(

1

4п2

1

4п2

1

32

1

4п2

1

4п2

1

4п2

1

33

1

4п2

1

4п2

1

4п2

1

34

1

4п2

1

4п2

1

4п2

3

35

1

4п2

1

4п2

1

4п2

3

45

1

4п2

1

4п2

1

4п2

1

14

1

4п2

1

4п2

1

4п2

1

13

1

4п2

1

4п2

1

4п2

1

12

1

4п2

1

3п2

1

3п2

1

32

1

3п2

1

3п2

1

3п2

1

33

1

3п2

1

3п2

1

3п2

1

34

1

3п2

1

3п2

1

3п2

3

35

1

3п2

1

3п2

1

3п2

3

45

1

3п2

1

3п2

1

3п2

1

14

1

3п2

1

3п2

1

3п2

1

13

1

3п2

1

3п2

1

3п2

1

12

1

3п2

1

2п2

1

2п2

1

32

1

2п2

1

2п2

1

2п2

1

33

1

2п2

1

2п2

1

2п2

1

34

1

2п2

1

2п2

1

2п2

3

35

1

2п2

1

22п

1

2п2

3

45

1

2п2

1

2п2

1

2п2

1

41

1

2п2

1

2п2

1

2п2

1

31

1

2п2

1

2п2

1

2п2

1

21

1

2п2

1

п34

1

п34

1

42

1

п34

1

п34

1

п34

1

43

1

п34

1

п34

1

п34

1

44

1

п34

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

1

п42

1

п42

1

32

1

п42

3

п25

3

п25

1

42

3

п25

3

п25

3

п25

1

43

3

п25

3

п25

3

п25

1

44

3

п25

3

п25

3

п25

3

15

3

п25

3

п32

3

п25

3

35

3

п25

3

п25

3

п25

1

14

3

п25

3

п25

3

п25

1

13

3

п25

3

п25

3

п25

1

12

3

п25

),[min(]),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),[min(

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

чкбhпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

hпhпhп

/],),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

),min(),min(),min(

1

п44

1

п44

1

12

1

п44

1

п44

1

п44

1

13

1

п44

1

п44

1

п44

1

14

1

п44

1

п44

1

п44

3

15

1

п44

1

п44

1

п44

3

25

1

п44

1

п44

1

п44

1

34

1

п44

1

п44

1

п44

1

33

1

п44

1

п44

1

п44

1

32

1

п44

1

п43

1

п43

1

12

1

п43

1

п43

1

п43

1

13

1

п43

1

п43

1

п43

1

14

1

п43

1

п43

1

п43

3

15

1

п43

1

п43

1

п43

3

25

1

п43

1

п43

1

п43

1

34

1

п43

1

п43

1

п43

1

33

1

п43

1

п43

1

п43

1

32

1

п43

1

п42

1

п42

1

14

1

п42

1

п42

1

п42

3

15

1

п42

1

п42

1

п42

3

25

1

п42

1

п42

1

п42

1

34

1

п42

1

п42

1

п42

1

33

1

п42

510