Захарова Е.И. (ред.) Психологические проблемы современной семьи

Подождите немного. Документ загружается.

причина социальной пассивности семей – неверие в способность рядового гражданина

повлиять даже коллективными действиями на изменение ситуации в стране. Это связано с

недоверием к органам государственной власти, к социальным институтам, которые призваны

обеспечивать защиту, но не делают этого. Практически ни одна из проблем не

воспринималась семьями-респондентами как общая, требующая мобилизации усилий и

сочувствия всех и всем, и данный факт подтверждается данными других исследований.

Выяснилось также, что если какие-то меры социальной поддержки семей реализуются, они

оказываются совершенно ничтожными, т.к. производятся на фоне продолжения действия

глобальных социальных рисков, а потому в итоге ничего не меняют. В этой связи социологи

утверждают, что восприятие социальной реальности в пессимистическом смысле служит

социально-психологическим механизмом формирования «негативной адаптации» к

постоянно изменяющимся, нестабильным условиям существования, благодаря которой

ответственность за свое положение многие семьи перекладывают на власть и конкретную

ситуацию в стране.

Результаты исследования свидетельствуют о дезинтеграции общества, что само по себе

становится мощнейшим фактором наличия ситуации устойчивости всеобщих рисков. Они

продемонстрировали также отсутствие в поле зрения семей до сих пор сколько-нибудь

новых принципов и ценностных представлений, способных аккуратно, точно и наверняка

управлять действиями своих членов в условиях социальных рисков. Незащищенность

отдельных групп семей или общества в целом тормозит любой социальный процесс и

переводит семьи в режим выживания. И это не удивляет, т.к. только достижение высокого

уровня безопасности может стимулировать семью и общество к развитию и совершенствованию,

к движению по пути прогресса. Именно этот факт составляет проблему, которая делает

актуальной исследование рисков как нового научного направления.

Интерпретация совершенно разных значений и смыслов рисков для семей, а именно – а) как

смелых, предприимчивых действий «на счастье»; б) как действий, ради которых пускаются

«наудачу» на «неверное дело» (по В.Далю), т.е. предпринимают что-то без верного расчета,

подвергаясь опасности; в) как действий, от которых отказываются «наотрез», боясь больше всего

ошибиться в ситуации с несколькими альтернативами, позволила определить типы семей, по-

разному действующих в ситуации неопределенности.

Значимыми и важными переменными для формирования образов и установок семьи на

индивидуальные (субъективные) риски в исследовании выступили возраст, образование,

профессиональная деятельность. Склонность членов семьи к риску детерминирована

одновременно как средовыми, так и личностными факторами, чертами характера – уровнем

тревоги и тревожности, агрессии и агрессивности, необходимости адаптации и неадаптивной

активности. В жизнь многих семей риски могут включаться из-за сословной, возрастной,

профессиональной, территориальной принадлежности – как объективные и привычные,

практически не замечаемые и не принимающиеся во внимание явления и события повседневной

жизни.

Восприятие и оценка рисков разными типами семей выявляют четкую тенденцию – а)

намного острее чувствовать осязаемые угрозы (повышение цен, конкретное преступление,

аварию на транспорте) и гораздо спокойнее – потенциальные (экологические глобальные

катаклизмы, терроризм, вырубку лесов); б) учитывать масштаб актуального риска и возможный

размер наносимого им ущерба, но пренебрежительно относиться к вероятности наступления того

или иного события в необозримом будущем.

Требует обоснования и, казалось бы, хорошо знакомое и часто употребляемое, но до сих

пор не имеющее научного определения понятие «семьи группы риска», а именно – семьи, в

которых поведение их членов отклоняется от отдельных параметров заданных социальных норм и

критериев личностного развития. Связаны такие отклонения не только с индивидуальными

особенностями членов семьи, но и с особенностями ближайшего окружения и актуальными

изменениями в социальной среде, обществе в целом. И, следовательно – с событиями, которые эти

изменения вызывают и которые воспринимаются как дискомфортные или экстремальные,

601

рождающие у взрослых и детей напряжение, тревогу, стресс. Положение семей группы риска

нельзя считать нормальным и «надежным». Тем ни менее оно не свидетельствует о

патологии. Скорее, это состояние, промежуточное между нормой и патологией, вариант «не

идеальной» нормы, которая при определенных условиях может входить в противоречие с

социально-средовыми условиями. Из-за неопределенности своего статуса семьи группы

риска как бы отмечены печатью «предупреждения», сигнализирующего обществу о том, что

их нельзя игнорировать, к ним нельзя подходить с общими мерками. А значит, нужны

своевременные и специально организованные, особым образом подобранные и выстроенные,

предусматривающие обходные пути подходы, которые в условиях идеальной нормы и

стабильности достигаются без особых усилий и традиционными способами.

602

Семейная депривация в детстве как фактор развития отношения к себе в поздней

юности

Рубченко А.К., г. Обнинск,

Обнинский государственный технический университет

атомной энергетики (ИАТЭ)

Психологическое здоровье человека закладывается в детстве, в родительской семье.

Ученые психологи, оценивая социально-психологический климат в современной семье,

констатируют, что увеличивается количество таких семей, где дети растут в неблагоприятных

условиях, в условиях психической депривации. Оказалось, что условия депривации

характерны не только для неблагополучных, но и для вполне нормальных семей.

Нарушение структуры, а, следовательно, полноты функционирования семьи влечет за

собой ограничение и искажение развития личности детей. Несмотря на то, что в любой

неполной семье отсутствуют объективные условия для полноценного развития ребенка,

каждая из ее разновидностей отличается своими психологическими особенностями, которые

накладывают свой отпечаток на развитие личности воспитывающихся в таких семьях детей. В

частности, свои проблемы существуют в семье разведенных родителей; свои сложности

возникают в осиротевшей семье. Особой спецификой в этом ряду отличаются семьи одиноких

матерей, никогда не состоявших в браке с отцом ребенка. В полных семьях также

периодически нарушается структура семьи в связи с длительными командировками родителей,

или родители отправляют детей летом к прародителям, в детские оздоровительные лагеря и

т.п. Часто это объясняется заботой родителей об отдыхе и здоровье детей, но такая разлука

ребенка с родительской семьей приводит к нарушению привычной для него среды развития, к

психической депривации в семье и отчуждению между родителями и детьми.

В развитии личности наступает такой момент, когда без периодического отделения от

родителей человеку сложно будет стать взрослым, зрелым и выработать механизмы

психологической адаптации к разным жизненным ситуациям. Специалисты в области

психологии развития считают, что оптимальным возрастом такого отделения является

возраст от 12 до 15 лет, возраст, когда активно развивается самосознание, и осознается

отношение к себе. В юношеский период отношения с родителями еще больше ослабевают. В

этом возрасте становится очевидным, что родители не совершенны и уязвимы. При переходе

от ранней к поздней фазе юности лучшим другом становится представитель

противоположного пола − романтический партнер. Но в детском возрасте разлука с

родителями на длительное время очень тяжело переживается ребенком, и имеет

неблагоприятные последствия в виде эмоциональной депривации, которая проявляется в

появлении отчуждения между ребенком и отсутствовавшим родителем, увеличении

психологической дистанции между ними.

Нарушение психологического пространства в виде разлуки с семьей, или одним из

родителей, негативно сказывается на стержневых образованиях личности ребенка. Влияние

разлуки с родителями на развитие детей в различных условиях изучали и описывали Дж.

Боулби, А.И. Захаров, Й. Лангмейер, З. Матейчек, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, Г. Фигдор,

А. Фрейд, М. Эйнсворт и др.

Вместе с тем, как показывает анализ современных эмпирических исследований,

влияние семейной среды на развитие самосознания и самоотношения ребенка изучалось

преимущественно в раннем и детском возрастах (Т.В. Архиреева, О.Э. Асадулина, А.А.

Новаковская, Е.О. Смирнова, В.С. Собкин, О.В. Суворова и др.), в подростковом (Е.Н.

Андреева, И.С. Багдасарьян, О.А. Карабанова, Н.А. Николаева, А.И. Тащёва и др.) и в

меньшей степени в юношеском возрасте (Д.В. Берко, С.Г. Достовалов, О.А.

Тихомандрицкая).

По-видимому, под влиянием социальных запросов, психологи были ориентированы на

изучение особенностей самосознания, Я-концепции и самоотношения детей из неполных

603

семей или из детских домов (Й. Лангмейер, М. Лифшиц, З. Матейчек, М.Б. Покатаева, Г.

Фигдор, Н.С. Фонталова и др.). В то же время до сих пор недостаточно изученным остается

вопрос о влиянии разлуки с родителями в детстве на самоотношение личности и ее

отношение к родителям в поздней юности как при хронической (неполная семья), так и при

эпизодической (полная семья) депривации. Самоотношение ребенка формируется в

результате тех отношений с собственными родителями, которые преобладали в семье.

Закладывающееся в детстве отношение к самому себе, любовь к себе (самопринятие) влияет

на все сферы нашей жизни, в том числе на отношения с противоположным полом, оно играет

существенную роль в процессе социализации и становления личности, поэтому проблема

исследования отсроченных последствий пережитой в детстве семейной депривации

продолжает оставаться острой и в настоящее время.

Настоящее исследование направлено на изучение связи между факторами семейной

депривации в детстве (возрастом, в котором ребенок разлучался с родителями, сроком

разлуки и тем, кто компенсировал разлуку с родителями) и компонентами самоотношения

юношей и девушек, причем характер связи обусловлен полом ребенка и длительностью

депривации (эпизодическая или хроническая).

В исследовании использовались следующие методики:

1) методика исследования самоотношения (МИС) (Пантилеев, 1993) применялась для

определения структуры самоотношения юношей и девушек;

2) авторская анкета, целью которой было получение сведений об испытуемых и их

семье, о степени депривированности респондентов, порядке их рождения, а также о видах

депривации (материнской, отцовской, родительской) и факторах, влияющих на

самоотношение испытуемых, которыми являются: возраст начала разлуки, срок разлуки,

попечение ребенка.

В данном исследовании приняли участие 411 человек (девушки – 213 человек (52%),

юноши – 198 человек (48%)). Средний возраст испытуемых 20,5 лет. Возрастной диапазон

испытуемых от 19 до 22 лет, все они являлись студентами третьего и четвертого курсов

дневных отделений ОГТУ АЭ (г. Обнинск) и филиала МГОПУ им. М.А. Шолохова (г.

Балабаново), не состояли в браке и не имели детей. Испытуемые продолжали жить в

родительской семье или в общежитии, навещая родителей на каникулах. В выборке не

оказалось юношей и девушек, воспитывавшихся только отцом, так как, если после развода

отец не проживает в семье, то он, в отличие от матери, обычно не участвует в жизни ребенка.

По данным последней Российской переписи населения 2002 г. в центральном федеральном

округе из всех семей, имеющих детей до 18 лет, насчитывалось 30,1% материнских семей и

только 4,1% отцовских. Причем, ежегодно более 18% детей (от общего числа появившихся на

свет) рождается у женщин, не состоящих в браке.

В экспериментальную группу (депривированные) вошли респонденты, в памяти которых

длительная разлука с родителями оставила аффективный след, что подтверждается данными,

полученными с помощью 10-балльной шкалы анкеты, используемой для оценки

депривационного опыта. Контрольная группа (недепривированные) включала испытуемых из

полных семей, которые не расставались в детстве с родителями или разлука с ними не

оставила в памяти юношей/девушек аффективного следа.

В литературе имеются указания на патологическую роль семейной депривации в

развитии личности ребенка, в частности развода родителей (Фигдор, 1995), длительной

командировки одного из родителей (Раттер, 1984), а также острых реакций в связи с

психической травмой (Исаев, 1996 и др.), возникшей вследствие смерти родителя. Тяжесть

семейной депривации может зависеть от того, в каком возрасте и на какой срок ребенок

расставался с родителями, кем компенсировалась разлука с ними, т.е. на чьем попечении

оставался ребенок, а также кем создавалась депривационная ситуация. Поэтому анализ

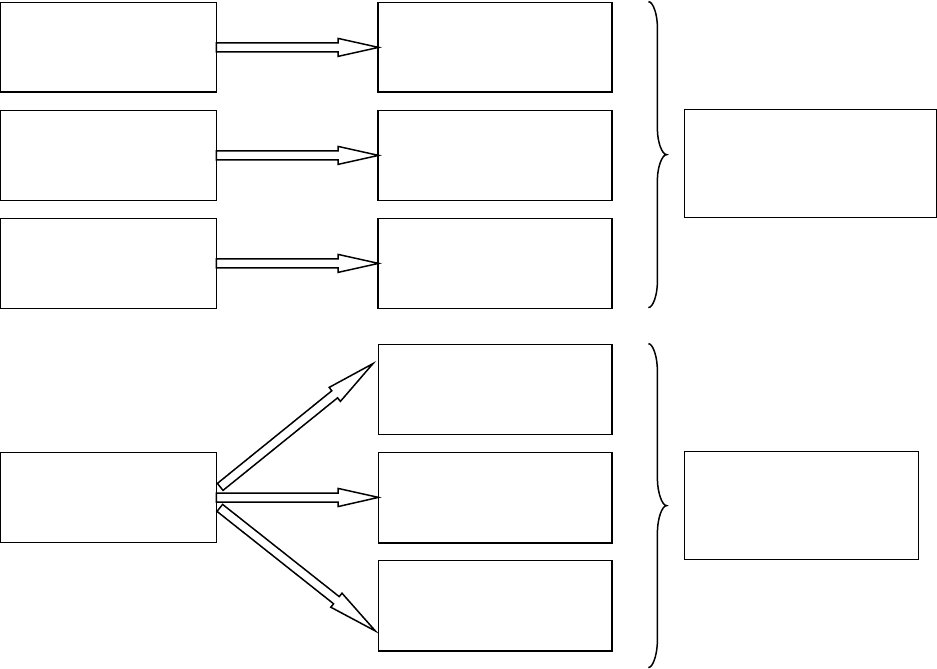

результатов будет проводиться с учетом разработанной нами модели семейной депривации

(см. рис.).

604

Рис. Модель семейной депривации

Семейная депривация, как условно независимая переменная, включила в себя факторы

(возраст начала разлуки, срок разлуки, попечение ребенка) и виды (материнская, отцовская и

родительская) депривации, которые по предположению влияют на отношение юношей и

девушек к себе. При этом, на основании литературных данных, контролировались такие

побочные переменные как порядок рождения и стили воспитания отца и матери.

Самоотношение рассматривалось как дифференцированная структура, которая состоит из

модальностей (самоуважение, аутосимпатия и самоуничижение), а они, в свою очередь,

включают в себя отдельные компоненты самоотношения (закрытость/открытость,

самоуверенность, саморуководство, отраженное самоотношение, самоценность,

самопринятие, самопривязанность, внутреннюю конфликтность и самообвинение). Данные

юношей и девушек рассматривались раздельно, т.к. исходный общий анализ результатов

показал довольно размытую картину с явным влиянием переменной «пол» на отношение

юношей и девушек к себе.

Для определения связи факторов семейной депривации в детстве (возраста начала

разлуки, срока разлуки и попечения ребенка) с компонентами и модальностями

самоотношения юношей и девушек, оцененными с помощью МИС (С.Р. Пантилеев, 1993),

был использован коэффициент ранговой корреляции rs-Спирмена.

Результаты эмпирического исследования подтвердили предположение о том, что

самоотношение эпизодически и хронически депривированных юношей и девушек связано с

факторами семейной депривации и не зависит от порядка рождения. При эпизодической

семейной депривации снижается самопринятие, саморуководство, аутосимпатия и

повышается самопривязанность, самообвинение и самоуничижение юношей и девушек (все

связи на уровне р≤0,05). Кроме этого только у юношей снижается закрытость, уверенность в

себе и самоуважение, повышается внутренняя конфликтность и стремление к самокритике.

Когда произошла

разлука

Сколько длилась

разлука

Кем

компенсировалась

разлука

Возраст начала

разлуки

Срок разлуки

Попечение ребенка

Кто создал

депривационную

ситуацию

Материнская

депривация

Отцовская

депривация

Родительская

депривация

605

Виды семейной

депривации

Факторы семейной

депривации

Другими словами, чем больше срок разлуки, тем более открытыми опыту, т.е. внутренне

честными и способными к глубокой рефлексии, становятся испытуемые, при этом юноши

меньше принимают себя и меньше симпатизируют себе. Такие компоненты самоотношения,

как саморуководство (rs=0,36; р=0,003) и внутренняя конфликтность (rs=-0,16; р=0,04)

статистически значимо связаны с возрастом начала разлуки, значит, чем раньше наступает

разлука, тем эпизодически депривированные юноши менее самостоятельны и более

внутренне конфликтны.

Факторы семейной депривации и порядок рождения не затрагивают такие компоненты

самоотношения как отраженное самоотношение и самоценность у юношей и открытость,

самоуверенность, самоценность, внутреннюю конфликтность у девушек. Сравнив

количество связей факторов семейной депривации и их силу с компонентами самоотношения

юношей и девушек, видно, что семейная депривация сильнее отражается на самоотношении

эпизодически депривированных юношей, а девушки, по сравнению с юношами, легче

переживают разлуку с родителями.

Хроническая семейная депривация у юношей снижает отраженное самоотношение

(р=0,045) или доверие к другим людям и самим себе. По сравнению с эпизодически

депривированными юношами, которые не принимают себя такими, какие они есть,

хронически депривированные юноши считают, что другие люди не уважают и не принимают

их. Следовательно, при эпизодической депривации юноши теряют симпатию к себе, а при

хронической – уважение. Может сложиться впечатление, что отношение к себе хронически

депривированных юношей не связано с факторами депривации. На самом деле это результат

того, что внутренние деформации у них настолько значительны, что они вынуждены

создавать негибкие защиты, которые проявляются в виде недоверия к другим людям, при

этом создавая иллюзию внутреннего благополучия.

У хронически депривированных девушек снижается уверенность в себе (р=0,02),

самоуважение (р=0,04) и повышается внутренняя конфликтность (р=0,01), самообвинение

(р≥0,0001) и в целом самоуничижение (р≥0,0001). Особенно значимым для депривированных

юношей и девушек оказался фактор «попечение ребенка», что говорит о важности в

формировании позитивного самоотношения роли самых близких родственников – отца и

матери.

Так как количество связей факторов семейной депривации с компонентами

самоотношения больше при эпизодической депривации по сравнению с хронической, это

означает, что хроническая депривация выглядит менее травматичной для ребенка, однако

данный факт нуждается в дополнительной проверке.

Таким образом, семейная депривация более негативно отражается на самоотношении

юношей. У девушек успешнее срабатывают механизмы психологической защиты, которые

позволяют сохранить позитивное отношение к себе, что было подтверждено наличием у них

более низких показателей по шкале «отраженное самоотношение» по сравнению с

недепривированными, т.е. наличием явного рассогласования между позитивной оценкой себя

и, по мнению девушек, невысокой оценкой собственного Я другими людьми.

При этом выявлена связь между компонентами и модальностями структуры

самоотношения личности в поздней юности и факторами семейной депривации – сроком

разлуки, попечением ребенка и возрастом начала разлуки. Показано, что разный

депривационный опыт и его длительность снижают показатели отношения к себе, причем,

чем дальше степень родства человека, опекающего ребенка в период отсутствия родителей,

тем ниже самоуважение и аутосимпатия и выше самоуничижение. То есть семейная

депривация приводит к возникновению у ребенка ощущения заброшенности и собственной

малоценности. Поэтому на каждом возрастном этапе для успешного развития

самоотношения ребенка необходимо присутствие родных людей. Самым позитивным для

формирования личности является одновременное участие в жизни ребенка близких и

значимых для него людей – матери и отца.

606

607

Модели формирования этнической идентичности у потомков смешанных браков

Румянцева П. В., г. Санкт-Петербург,

Российский государственный педагогический университет

имени А. И. Герцена

Проблема этнически и расово смешанных браков, а также этнической идентичности

выходцев из таких семей в последнее время привлекает достаточно серьезное внимание

исследователей. Прежде всего, это связано с тем, что рост числа подобных семей (и

соответственно, людей смешанного происхождения) – характерная черта современного

общества. Так, например, в США все большее количество людей определяет себя как

«бирасовых» или «биэтничных» (Frable D.E., 1997). По оценкам социологов, приблизительно

90% черных американцев имеют белых предков, большинство американцев-индейцев и

латиноамериканцев смешанного расового и этнического происхождения. Межрасовые браки

становятся все более распространенными для некоторых групп этнических и расовых

меньшинств (американские индейцы, американки японского происхождения) (Suyemoto

K.L., 2004). Предполагается, что к 2050 году каждый пятый американец будет считать себя

человеком смешанного расового происхождения (Shih M., Sanchez D. T., 2009). Аналогичные

тенденции можно обнаружить и в нашей стране. По данным А.Г. Волкова (1991), в 1979 году

СССР в целом каждая седьмая семья включала представителей разных этносов, а в 1989 году

доля таких семей составила уже 17,5 %. Среди представителей отдельных этнических групп

рост смешанной брачности происходит гораздо более высокими темпами: по данным М.

Тольца (1999), в 1988 году процент смешанных браков из всех браков, в которые вступали

евреи, составил 73,2 % для мужчин и 62,8 % для женщин (по сравнению с 1978 годом

относительный рост этого показателя составил 23% у мужчин и 46% у женщин). В 1988 году

58% всех детей, рожденных еврейскими матерями, составляли дети, рожденные в

межнациональных браках, что было в 2,1 раз больше, чем три десятилетия назад. В 1997

году, вследствие мощной эмиграции, этот показатель достиг в России 70%.

Среди причин, вызывающих рост числа этнически смешанных браков, исследователи

называют ряд объективных и субъективных факторов. Среди объективных, социально-

демографических, факторов указывают изменения в динамике брачности, соотношение

численности полов, изменение законодательства о браке, расширение межэтнических

контактов. В числе субъективных, социально-психологических, факторов называют

приверженность ценностям свободы, либерализма, универсализма, веру в интеграцию групп

меньшинства, отказ от этноцентризма, а также ослабление социального контроля над

брачным выбором (Волков А.Г., 1991; Сусоколов А.А., 1992; Goldscheider С., 1982; Kogan

M., 1994; Tolts M., 1999).

По мнению многих исследователей, роль смешанных браков в развитии этноса

достаточна велика (Бромлей Ю.В., 1969; Де-Вос Дж., 2001; Пучков, П.И., 1973; Синельников

А., 1994; Стоунквист Э.В., 1979;. Waxman Ch. I., 1982). Как отмечает А.А. Сусоколов (1992),

потомки межнациональных браков «впитывают с детства элементы культуры нескольких

этносов; поддерживая интенсивные межэтнические контакты, они как бы служат

передаточным звеном этнокультурной информации между этносами. Находясь на стыке

культур, они зачастую оказываются одним из наиболее активных элементов развития

этноса» (с. 212).

Кроме того, исследование механизмов формирования этнической идентичности

потомков смешанных браков интересно еще и тем, что подобный анализ помогает вскрыть в

том числе и общие закономерности формирования этнической идентичности. Как отмечает

Е.М. Галкина (1993), в ситуации моноэтнических семей этническая идентификация для

молодого поколения как бы задана априори, в смешанных же семьях, в которых постоянно

взаимодействуют этнические компоненты как минимум двух культур, проблемы этнического

самоопределения молодого поколения актуализируются. Процесс становления этнической

608

идентичности происходит в этом случае эксплицировано, раскрываясь в каждом из ее

аспектов.

Существующие в настоящее время модели формирования этнической идентичности

потомков смешанных браков можно классифицировать по нескольким основаниям. Прежде

всего, с точки зрения оценки потенциального влияния, которое оказывает смешанное

происхождение на психологическое благополучие личности, можно выделить

дефицитарные и позитивные модели. В первых подчеркивается изначально конфликтная

природа подобной этнической идентичности, неизбежность сложных психологических

проблем, с которыми будет сталкиваться человек, оказавшийся на стыке различных культур,

в то время как авторы второй группы моделей считают, что мультиэтническое

происхождение, напротив, может являться дополнительным ресурсом личности и

способствовать повышению уровня ее социальной адаптации.

Изначально дефицитарные модели этнической идентичности людей смешанного

этнического происхождения строились на представлениях о так называемом

«маргинальном человеке». Первым о «маргинальном человеке» написал Роберт Парк

(1928). Он рассматривал маргинальность в исторической перспективе. В результате

исторических процессов культуры смешиваются, но ассимиляция и интеграция не

происходят сразу, поэтому появляются люди, которые оказываются на границе двух

культур, и не могут целиком войти ни в одну из них. Это «маргинальные личности».

Культурные конфликты в этом случае могут привести к конфликтам внутрипсихическим.

Среди характеристик маргинальной личности ученый называл следующие: душевная

нестабильность, повышенная самокритичность, тревожность, подверженность душевным

заболеваниям.

Идеи Парка были подхвачены и глубже разработаны Э. Стоунквистом (1979).

Стоунквист расширил категорию маргинальных личностей, включив туда, например, черных

американцев. Маргинальный человек воспринимает себя одновременно с двух точек зрения

тех групп, к которым он принадлежит, следовательно, если же нормы этих двух групп

приходят в активное противоречие, маргинальный человек переживает этот внешний

конфликт в форме острых внутрипсихических переживаний. Положение маргинального

человека постоянно оказывается под вопросом, он вынужден непрерывно задумываться над

собой и своей этничностью, в результате неприятия со стороны окружающих у такой

личности развивается или ощущение собственной неполноценности, или компенсация в виде

эгоцентризма, назойливости, излишнего рационализма. Маргинальный человек вынужден

постоянно смотреть на себя глазами других людей, поэтому у него развивается

сверхчувствительность к мнению окружающих. Он скорее станет конформистом, чем

творческой личностью, поскольку старается подстроиться под требования доминирующей

культуры.

При дальнейшей разработке теории маргинальности большее внимание стали уделять

не самому факту наличия маргинальной ситуации, а тому, какие субъективные переживания

эта ситуации приносит человеку. Так, Mann (1973) подчеркивал, что маргинальность – это в

большей степени социальный, чем культурный или расовый феномен. Самого

существования межкультурного конфликта недостаточно для возникновения переживания

этого конфликта. Маргинальную ситуацию и маргинальную личность связывают именно

психологические факторы: мотивы, установки, восприятие, оценки, эмоции.

Нужно отметить, что и ряд более современных исследователей по-прежнему

придерживается взглядов, согласно которым люди смешанного этнического или расового

происхождения сталкиваются с серьезными проблемами в процессе формирования

собственной идентичности. Например, J.T. Gibbs (1987) в своей работе с подростками

смешанного расового происхождения отмечала, что у них могут возникать такие

психологические проблемы, как неопределенность идентичности, ненависть к себе,

склонность к возникновению химических зависимостей, суицидальным попыткам,

делинквентному поведению, проблемы с формированием гендерной идентичности.

609

Однако существует и противоположная точка зрения, которая заключается в том, что

принадлежность (по происхождению) не к одной, а к нескольким этническим группам, не

всегда приводит к внутренним конфликтам и трудностям с адаптацией (Jackman C.F., Wagner

W.G., J.T. Johnson, 2001; Shih M., Sanchez D.T., 2009; Binning, K.R., Unzueta M.M., Huo Y.J.,

Molina L.E., 2009; Rockquemore К.А., 1998 и др.). Сторонники позитивных моделей

формирования этнической идентичности подчеркивают в частности, что люди

мультиэтнического происхождения скорее склонны воспринимать этничность и расу как

социальный конструкт, а не как биологическую данность, это дает им определенные

преимущества, поскольку этнические стереотипы теряют свою значимость и перестают

влиять на поведение (Shih M., Sanchez D.T., 2009).

На наш взгляд, позитивные модели мультиэтнической идентичности являются в

настоящий момент менее эмпирически подтвержденными, но, безусловно, заслуживающими

самого пристального внимания как ученых, так и психологов-практиков, занимающихся

оказанием психологической помощи потомкам смешанных браков.

Далее существующие модели формирования этнической идентичности у потомков

смешанных браков можно разделить на модели развития и экологические модели, по

критерию их основного содержания.

Модели развития предполагают, что процесс формирования идентичности человека

смешанного происхождения включает в себя ряд стадий (Bernal M.,. Knight G., 1990; Cross

W.E., 1971; Frable D.E., 1997; Poston С., 1990 и др.); основной акцент здесь делается на

описании этих стадий и определении факторов, опосредующих их прохождение. Эти модели

в значительной степени опираются на теорию развития идентичности Эрика Эриксона

(1996).

Одна из таких моделей (пожалуй, наиболее часто цитируемая) разработана Poston С.

(1990). Автор выделяет пять этапов развития этнической идентичности потомков

смешанных браков. Первая стадия – стадия личностной идентичности, членство в

определенной этнической группе на этом этапе только начинает осознаваться; у ребенка

существует тенденция сформировать образ Я, в определенной степени не зависящий от

этнического происхождения. Вторая стадия – выбор групповой категоризации. Находящийся

на этой стадии человек будет ощущать давление в сторону выбора идентичности, обычно

идентификации с одной этнической группой. Это может быть периодом кризиса и

отчуждения. Hall R.E. (1980) отмечает, что на этой стадии у человека есть два возможных

варианта: либо признать собственную «мультикультуральность», принимая и подчеркивая

происхождение обоих родителей, либо выбрать этническую принадлежность одного из

родителей в качестве ведущей. Холл обнаружила, что ряд факторов могут оказывать

существенное влияние на этот выбор: факторы статуса (статус этнических групп, к которым

принадлежат родители, демографические характеристики ближайшего окружения, например,

этническая принадлежность соседей и приятелей родителей, а также этничность и влияние

группы сверстников); факторы социальной поддержки (стиль родительского поведения, их

влияние; принятие со стороны семьи и родителей; принятие со стороны различных

культурных групп, участие в их жизни); наконец, личностные факторы (внешность, знание

языков, знания о культуре, возраст, вовлеченность в политическую жизнь, индивидуально-

личностные особенности). Затем формирование идентичности переходит на стадию

спутанности или отказа. Этот этап характеризуется ощущением неопределенности,

связанным с необходимостью выбора одной идентичности, которая не может полностью

отразить происхождение человека. Часто на этой стадии возникает чувство вины, ненависти

к себе, непринятия со стороны одной или нескольких групп. Например, такой подросток

может чувствовать стыд или страх, когда его школьные друзья встречаются с тем из

родителей, этничность или расовая принадлежность которого не соответствует нормам

ближайшего окружения или школы. В то же время, подросток может испытывать чувство

вины или гнева по поводу собственных переживаний. Постепенно подросток учится

избавляться от гнева и вины и принимать обе родительские культуры, или же процесс

610