Will D., Gebhardt N. (Hrsg.) Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen

Подождите немного. Документ загружается.

68 4 Berechnungsgrundlagen

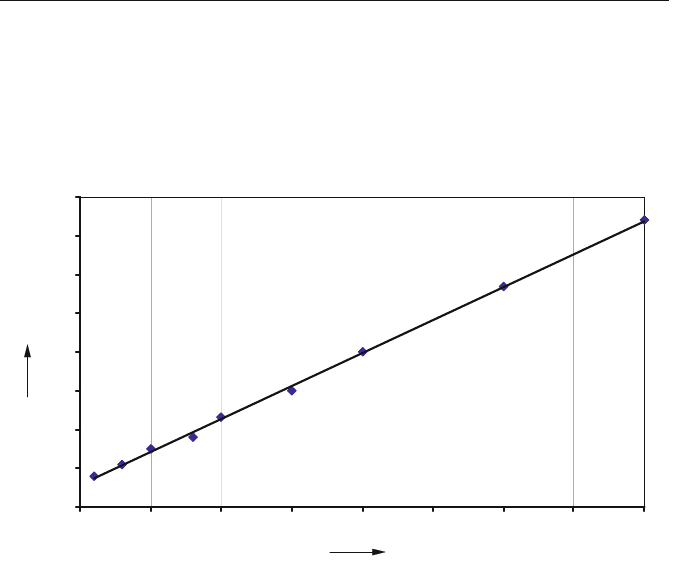

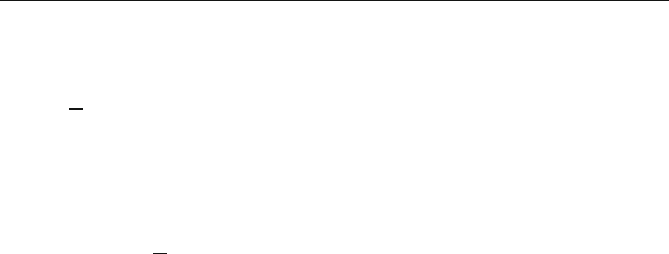

Für einen ausgeführten Filter, bestehend aus Gehäuse und Filterelement (Filter-

feinheit 25

P

m und NG 32 mm) ergeben sich die Parameter der Widerstands-

charakteristik zu K1 = 12175 und K2 = 5,49.

Abb. 4.28 zeigt die Viskositätsabhängigkeit des Druckverlustes des unver-

schmutzten Filters bei einem Volumenstrom von Q = 50 l/min.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Q [mm

2

/s]

'

p

verl

[bar]

'

p

verl

= f(

Q

)

Abb. 4.28 Druckverlust-Viskositäts-Kennlinie eines Filters

Die Ausführungen des Abschn. 4.4.1 gelten exakt nur, wenn die Strömung

durch die Strömungswiderstände isotherm und stationär ist. Diese Voraus-

setzungen treffen in der Praxis nur angenähert zu. Durch die als Folge der Druck-

verluste entstehende Wärme ist die Fluidtemperatur längs des Strömungsweges

nicht konstant und die wirklichen Druckverluste werden geringfügig von den be-

rechneten Werten abweichen. Eine genaue Druckverlustberechnung ist mit

Methoden nach [4.15] möglich.

Da Pumpen einen pulsierenden Volumenstrom liefern (s. Kap. 6), dessen Amp-

litude von den Nachgiebigkeiten und Trägheitskräften der Anlage abhängt, werden

die Druckverluste von denen, die bei einem pulsationsfreien Volumenstrom auf-

treten, abweichen. Diese Druckverlusterhöhung ist bei normalen Hydraulik-

anlagen sehr gering. Sie kann näherungsweise berechnet werden [4.14, 4.16].

4.4.2 Leckverluste

Leckverluste sind Flüssigkeitsverluste, die von einer Druckdifferenz durch einen

als Leckstelle wirkenden Strömungswiderstand in Hydraulikanlagen, Komponen-

ten oder auch anderen Bauelementen verursacht werden. Die in Abb. 4.15 b dar-

gestellte spielbehaftete Paarung zwischen Kolben und Bohrung ist z. B. eine sehr

4.4 Strömungswiderstände 69

häufig vorkommende Leckstelle. Leckvolumenströme Q

L

sind Volumenstromver-

luste, die über eine Leckstelle nach außen (äußere Leckverluste) oder in Räume

mit niedrigerem Druck innerhalb hydraulischer Komponenten (innere Leckver-

luste) fließen.

Sie werden von der Volumenstromquelle gefördert, stehen aber nicht zur Be-

wegung der Hydromotoren (Arbeitszylinder oder Rotationsmotoren) zur Ver-

fügung. Das führt dazu, dass die Geschwindigkeit der Arbeitszylinder bzw. die

Drehzahl der Rotationsmotoren mit steigender Belastung abnehmen. Als Folge der

durch Leckvolumenströme verursachten Verringerung des Flüssigkeitsvolumens

in geschlossenen Räumen können mit aktiven Lasten beaufschlagte Hydromotoren

(s. Abschn. 5.5) im Stillstand ihre Position nicht einhalten. Die zur Beseitigung

dieses Mangels möglichen Maßnahmen werden in Kap. 8 und 14 behandelt.

Leckverluste sind Leistungsverluste. Sie verringern den Wirkungsgrad hydrau-

lischer Anlagen.

Innere Leckverluste sind nur an ihren Auswirkungen, wie Geschwindigkeits-

abfall, Wirkungsgradverringerung bzw. Funktionsstörungen (z. B. bei Schalt-

bewegungen von Ventilen) zu erkennen. Es ist zu sichern, dass innerer Leck-

volumenstrom zu Räumen niedrigeren Druckes abfließen kann.

Äußere Leckverluste verringern ebenfalls den Wirkungsgrad. Sie sind durch

geeignete Maßnahmen zum Behälter zurückzuführen, um Flüssigkeitsverluste in

den Hydraulikanlagen zu vermeiden und Umweltverschmutzung auszuschließen.

Äußere Leckverluste durch Risse in Bauelementen und undichte Verbindungen

von Leitungen und Bauelementen dürfen grundsätzlich nicht auftreten. Sie sind

durch Auswahl geeigneter Dichtelemente, Werkstoffe, sorgfältige Montage und

regelmäßige Wartung zu vermeiden.

Leckverluste durch funktionsbedingte Spalte zwischen relativ zueinander be-

wegten Bauteilen (z. B. zwischen Kolben und Gehäuse von Ventilen oder an Ver-

drängerelementen von Pumpen) sind unvermeidbar. Sie dienen gleichzeitig der

Schmierung dieser Bauteile. Der durch derartige Spalte fließende Leckvolumen-

strom Q

L

ist näherungsweise vorausberechenbar. Wegen der geringen Spalthöhe

(meist im Mikrometerbereich) und der relativ großen Spaltlänge ist die Strömung

in derartigen Leckstellen überwiegend laminar, und es kann mit dem hydrauli-

schen Linearwiderstand R

h

nach Gl. (4.63) gerechnet werden. Da bei der Be-

rechnung von Leckvolumenströmen der von einer vorgegebenen Druckdifferenz

'

p verursachte Leckvolumenstrom Q

L

zu ermitteln ist, wird zweckmäßigerweise

mit den Leitwerten G

h

der Widerstände nach Gl. (4.65) gearbeitet.

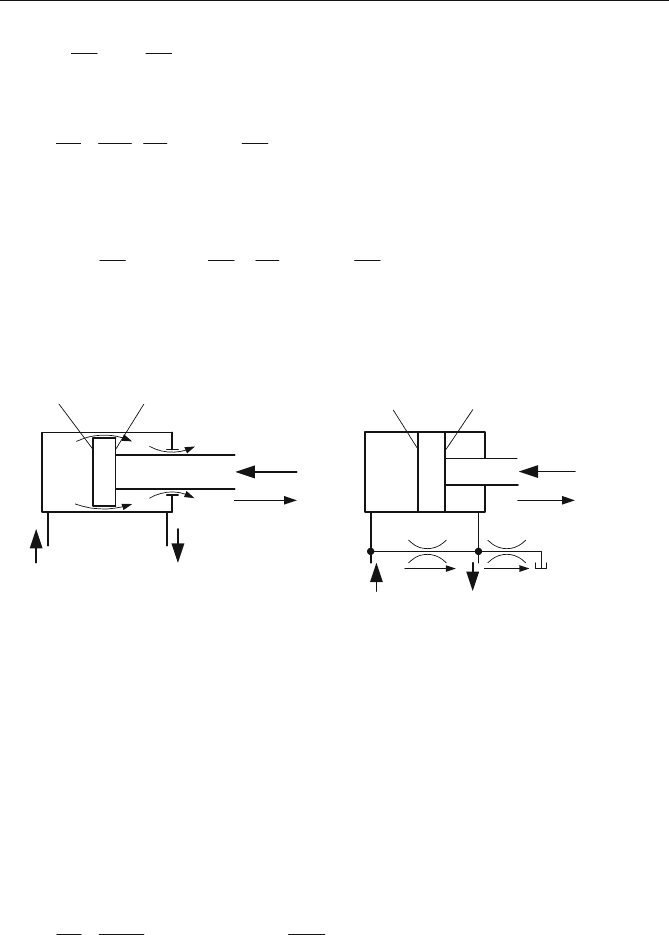

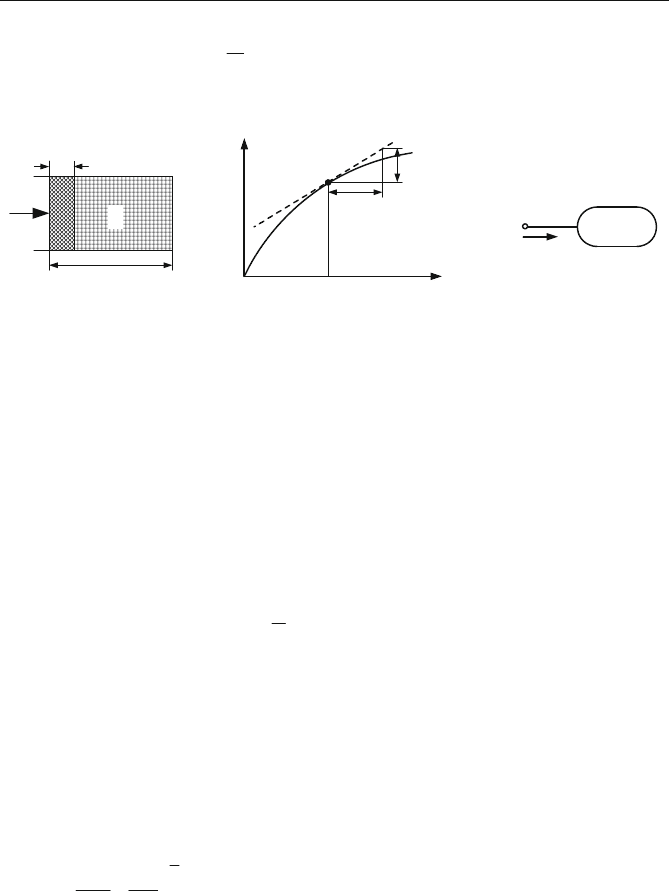

So kann der Einfluss des inneren und des äußeren Leckvolumenstromes eines

Arbeitszylinders mit Spiel zwischen Kolben und Zylinder sowie zwischen Kol-

benstange und Kolbenstangenführung (Abb. 4.29 a) auf die Kolbengeschwindig-

keit v und den Abflussstrom Q

2

mit Hilfe des in Abb. 4.29 b dargestellten Modells

berechnet werden.

Bei bekannter Belastung F, bekanntem Gegendruck p

2

, vorgegebenem Volu-

menstrom Q

1

und bekannten Leitwerten G

Li

und G

La

können mit Hilfe der Kräfte-

bilanz am Kolben und der Volumenstrombilanz an den Knoten des Modells der

Eingangsdruck p

1

, die Kolbengeschwindigkeit v sowie der Volumenstrom Q

2

zu

70 4 Berechnungsgrundlagen

p

F

A

p

A

A

1

1

2

2

1

, (4.74)

v

Q

A

G

A

F

A

p

A

A

Li

§

©

¨

·

¹

¸

ª

¬

«

«

º

¼

»

»

1

111

2

2

1

1 (4.75)

und

QQ

A

A

G

A

A

F

A

p

A

A

pG

Li La21

2

2

2

11

2

2

1

2

11

§

©

¨

·

¹

¸

§

©

¨

·

¹

¸

ª

¬

«

«

º

¼

»

»

(4.76)

berechnet werden.

Q

Li

Q

La

Q

1

Q

2

p

1

p

2

F

v

A

1

A

2

A

1

A

2

p

1

p

2

G

Li

G

La

Q

1

Q

2

Q

Li

Q

La

F

v

ab

Abb. 4.29 Leckvolumenstrom an einem Arbeitszylinder. a Darstellung mit spielbehaftetem

Kolben und Kolbenstange b Leckvolumenstrom-Modellierung

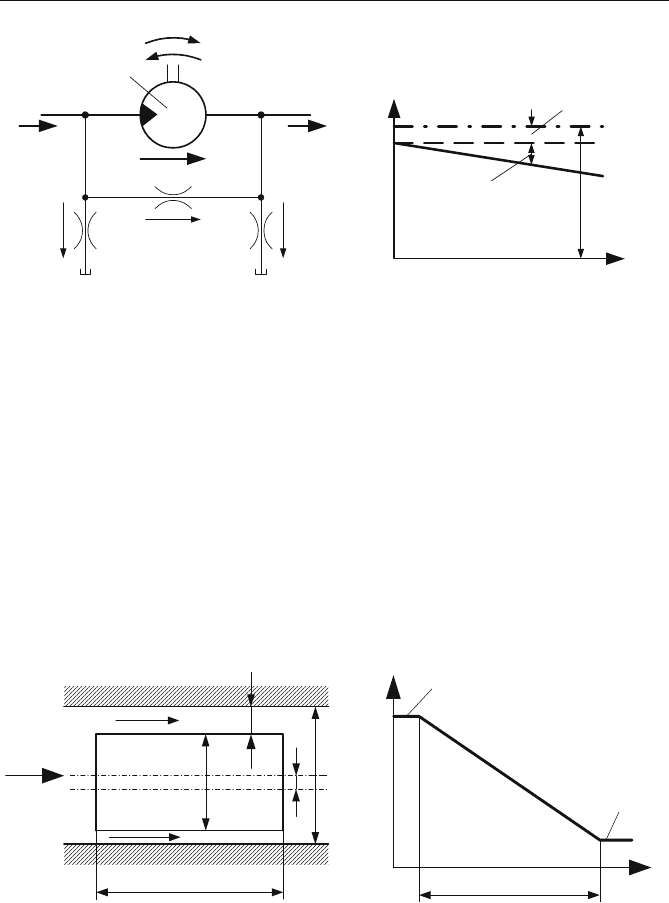

Für die Ermittlung des Einflusses von Leckverlusten auf das Bewegungs-

verhalten eines Hydromotors für drehende Abtriebsbewegung kann das Modell

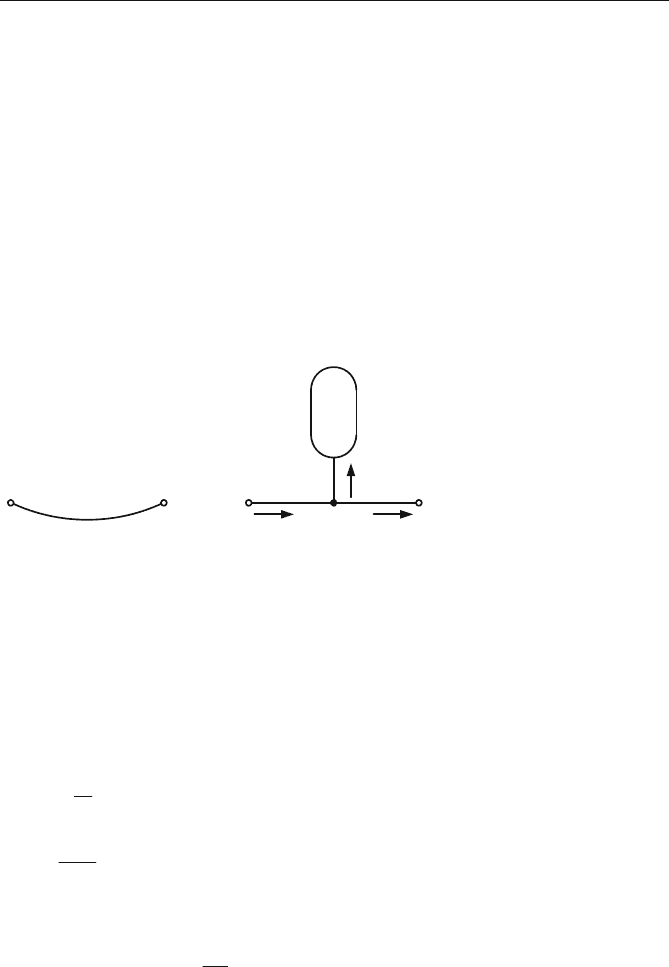

nach Abb. 4.30 a verwendet werden.

Wegen des i. Allg. symmetrischen Aufbaus eines derartigen Motors können die

Leckleitwerte G

La1

und G

La2

gleichgesetzt werden

GGG

La La La12

. (4.77)

Damit wird die Abtriebsdrehzahl

n

Q

V

M

V

GG p

G

V

La Li

La

1

2

2

S

. (4.78)

Abb. 4.30 b zeigt die Abhängigkeit der Drehzahl n vom Lastmoment M und vom

Gegendruck p

2

.

Durch den äußeren Leckvolumenstrom Q

La

nimmt die Drehzahl auch bei un-

belastetem Motor (M = 0) mit zunehmendem Gegendruck p

2

ab.

4.4 Strömungswiderstände 71

Q

1

/V = n

th

p

2

G

La

/V

M2S (G

La

+G

Li

)/V

2

n

M

b

M

n

Q

1

Q

2

p

1

p

2

Q

M

Q

Li

Q

La1

Q

La2

G

Li

G

La1

G

La2

V

a

Abb. 4.30 Leckvolumenstrom-Modellierung. a Modellierung eines Hydromotors mit Leck-

leitwerten b Abhängigkeit der Drehzahl n vom Drehmoment M und vom Druck p

2

Mit Hilfe der vorgestellten Modellierung von Hydromotoren ist es u. a. mög-

lich, das Betriebsverhalten bei Parallelbetrieb mehrerer Hydromotoren zu er-

mitteln [4.1] sowie Antriebe mit mehreren miteinander mechanisch gekoppelten

Motoren funktionssicher zu gestalten und zu optimieren. Es ist möglich, dass die

Motoren sowohl parallel als auch in Reihe geschaltet werden. Dabei können die in

Gln. (4.74) bis (4.78) verwendeten Leckleitwerte G

L

aus experimentellen Unter-

suchungen bzw. aus Angaben zu Leckverlusten in Firmenunterlagen gewonnen

werden. Für geometrisch eindeutig bestimmte Spalte kann der Leckvolumenstrom

Q

L

und damit der Leckleitwert G

L

auch theoretisch bestimmt werden.

Q

L

s

d

1

d

2

l

e

p

1

p

2

a

p

x

l

p

1

p

2

b

Abb. 4.31 Leckströmung bei exzentrischem Kolben. a Spaltabmessungen b Druckverlauf

im Spalt

Für einen exzentrischen Ringspalt nach Abb. 4.31 mit s

d

1

bzw. d

2

kann un-

ter Vernachlässigung der Eintritts- und Austrittsverluste nach [4.17] mit für die

Praxis ausreichender Genauigkeit Q

L

zu

72 4 Berechnungsgrundlagen

Q

ds

l

p

e

s

L

mm

m

§

©

¨

¨

·

¹

¸

¸

S

QU

3

2

2

12

1

3

2

' (4.79)

mit

d

dd

dd

m

||

12

12

2

und s

dd

m

12

2

ermittelt werden. Der Leckleitwert G

L

für Ringspalte beträgt

G

ds

l

e

s

L

mm

m

§

©

¨

¨

·

¹

¸

¸

S

QU

3

2

2

12

1

3

2

. (4.80)

Die Größe s des Ringspaltes geht mit der dritten Potenz in die Gleichung für Q

L

ein. Eine Spaltverdoppelung führt also zu einer Verachtfachung des Leck-

volumenstromes. Eine exzentrische Verlagerung des Kolbens, die in der Praxis

häufig vorkommen kann, führt zu einer Vergrößerung von Q

L

um den Faktor 2,5.

Bei der in die Gl. (4.80) einzusetzenden Viskosität ist zu beachten, dass wegen der

großen Druckdifferenz über dem Leckspalt längs des Spaltes große Temperatur-

unterschiede auftreten können. Deshalb ist es ratsam, das arithmetische Mittel der

Viskositäten an Spalteingang und -ausgang zu verwenden.

Trotz guter Filterung können Schmutzpartikel in den Spalt, der in den meisten

Fällen nur wenige Mikrometer beträgt, eindringen und die wirksame Spaltfläche

verringern. Das führt zu einer Abnahme des Leckvolumenstromes. Dieser Vor-

gang ist zeitabhängig und kann, wenn keine Relativbewegung zwischen Kolben

und Bohrung auftritt, zum völligen Zusetzen einer Leckstelle führen.

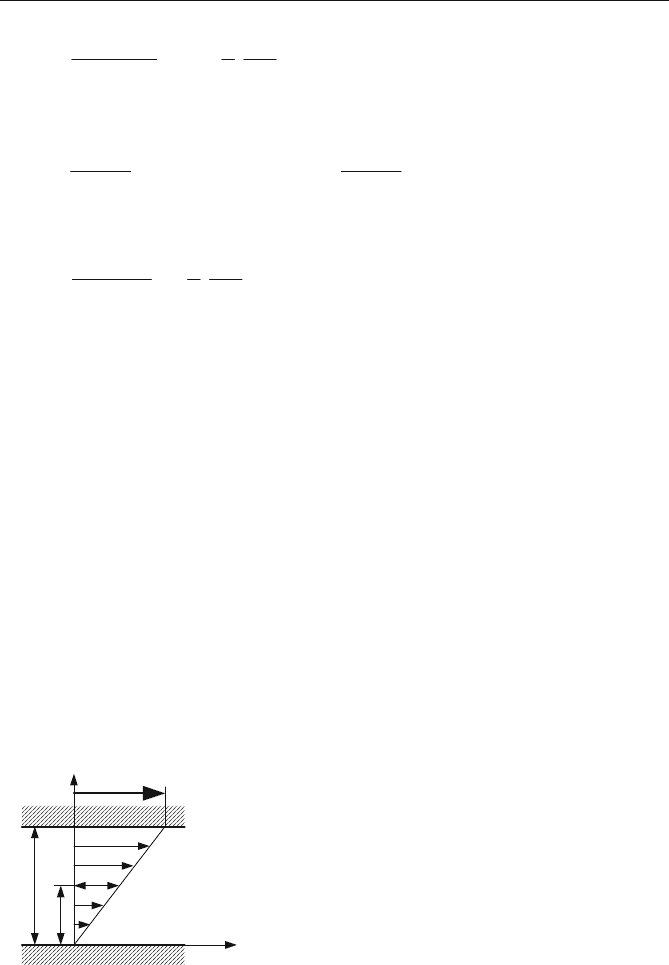

Bei einer Relativbewegung zwischen den die Leckstelle bildenden Wänden tritt

zusätzlich eine Schleppströmung auf, wodurch der durch die Druckdifferenz ver-

ursachte Leckvolumenstrom vergrößert oder verkleinert wird, je nachdem, ob die

Bewegung in Richtung der Druckdifferenz oder entgegengesetzt erfolgt.

x

y

v

s

x

y

Abb. 4.32 Schleppströmung zwischen parallelen, relativ zueinander bewegten Platten

In Abb. 4.32 ist die Geschwindigkeitsverteilung in einem Parallelspalt mit der

Breite b dargestellt, dessen Wände sich zueinander mit der Geschwindigkeit v be-

4.5 Hydraulische Kapazität und Induktivität 73

wegen. Für den durch die Bewegung der Spaltwände erzeugten Volumenstrom Q

s

gilt

Q

v

sb

s

2

. (4.81)

Der gesamte Leckvolumenstrom eines bewegten Kolbens wird damit in Ab-

hängigkeit von der Bewegungsrichtung des Kolbens und der Richtung der Druck-

differenz

QGp

v

sd

Lges m m

r '

2

S

. (4.82)

4.5 Hydraulische Kapazität und Induktivität

Die bisherigen Betrachtungen im Kap. 4 gelten nur für stationäre Strömungsvor-

gänge. Dabei wird vorausgesetzt, dass Drücke und Volumenströme sowie die zu

überwindenden Lasten keine zeitliche Änderung erfahren. Bei Berechnungen für

stationäre Strömungsvorgänge genügt die Berücksichtigung der Druckverluste

durch den Widerstand R

h

und der Leckverluste durch den Leitwert G

h

.

In der Praxis treten jedoch zeitliche Veränderungen von Druck, Volumenstrom

und Lasten auf. Dies ist u. a. der Fall bei Anlauf- und Bremsvorgängen, bei der

Änderung von Bewegungszuständen durch Schalten von Ventilen sowie bei Last-

änderungen. Dabei können kritische Betriebszustände, wie Druckspitzen und Dau-

erschwingungen, auftreten. Um das Betriebsverhalten hydraulischer Anlagen in

derartigen Fällen ermitteln zu können, muss sowohl die Speicherung potenzieller

Energie, durch die Kompressibilität des Fluids, die Aufweitung von Leitungen

sowie in Druckflüssigkeitsspeichern, berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist es

erforderlich, die Speicherung kinetischer Energie durch die Trägheit des bewegten

Fluids und der Hydromotoren sowie der bewegten Massen zu berücksichtigen.

Werden die in Abschn. 4.4.1 eingeführten Widerstände R

h

und R’

h,

, welche E-

nergieverluste verursachen, als Widerstände gegen Bewegung [4.18] angesehen,

so sind die dynamischen Widerstände gegen Verformung und gegen Be-

schleunigung Energiespeicher, in denen keine Verluste auftreten. Sie können als

kapazitive und induktive Widerstände betrachtet werden.

Hydraulische Kapazität

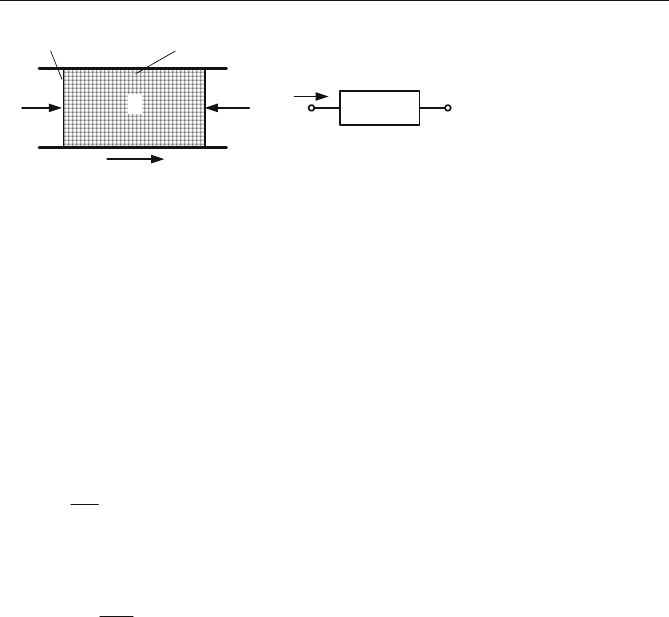

Wird ein Fluidvolumen V durch einen Druck p beaufschlagt, so entsteht wegen

seiner Kompressibilität (s. Abschn. 3.3.2) eine Volumenverringerung V

c

(Abb.

4.33 a). Die in Abb. 4.33 b dargestellte Funktion V

c

= f(p) ist nichtlinear. Es gilt

dV C dp

ch

. (4.83)

C

h

ist die hydraulische Kapazität. Sie nimmt mit zunehmendem Druck p ab. In

vielen Fällen genügt die Linearisierung um einen Arbeitspunkt p

A

. Für den Kom-

pressionsvolumenstrom Q

c

und den Druck p gelten die Beziehungen

74 4 Berechnungsgrundlagen

QVCp

cc h

und p

C

Qdt

h

c

³

1

. (4.84)

V

V

c

p

E

p

V

c

p

A

dp

dV

c

V

c

= f(p)

Q

c

C

h

p, p

.

ab c

Abb. 4.33 Hydraulische Kapazität. a Kompressionsvorgang b Abhängigkeit des Kompres-

sionsvolumens vom Druck c Schaltsymbol einer hydraulischen Kapazität

Eine hydraulische Kapazität kann durch das Symbol nach Abb. 4.33 c dargestellt

werden. In einer Hydraulikanlage wird das Kompressionsvolumen V

c

nicht nur

durch das Fluid, sondern auch durch Leitungsaufweitungen und bei Anlagen mit

Druckflüssigkeitsspeicher durch dessen Speichervolumen bestimmt. Damit gilt

CCCC

ges Fl Ltg Sp

. (4.85)

C

Fl

erhält man aus der Pressziffer

E

bzw. dem Kompressionsmodul K des Fluids

(s. Abschn. 3.3.2) zu

CV

Fl o

E

bzw. CV

k

Fl o

1

. (4.86)

Da in Hydraulikanlagen häufig freie Luft vorhanden ist, wird die hydraulische

Kapazität C

Fl

meist größer als die von luftfreier Flüssigkeit sein (s. Abschn. 3.3.3).

Während die Nachgiebigkeit von Rohrleitungen praktisch vernachlässigbar ist,

muss die hydraulische Kapazität C

Ltg

von Schlauchleitungen in den meisten Fällen

berücksichtigt werden. Werte für C

Ltg

sind aus Firmenunterlagen oder durch Ver-

suche zu gewinnen.

Für die hydraulische Kapazität von gasbelasteten Druckflüssigkeitsspeichern

gilt [4.19]

C

V

np

p

p

Sp

G

n

§

©

¨

·

¹

¸

1

1

(4.87)

mit

p

G

Gasfülldruck

p Flüssigkeitsdruck | Gasdruck

V

1

Speichergröße

n Polytropenexponent (Isotherme Zustandsänderung n = 1, isentrope Zustands-

änderung n = 1,4).

4.5 Hydraulische Kapazität und Induktivität 75

Der Polytropenexponent n liegt in der Praxis (s. Abschn. 9.4) zwischen beiden

Grenzwerten. Bei dynamischen Vorgängen kann mit n

|

1,4 gerechnet werden.

Weiterhin muss beachtet werden, dass ein Druckflüssigkeitsspeicher nur bei Drü-

cken p

!

p

G

Fluidvolumen

aufnehmen bzw. abgeben kann. Bei dynamischen Vor-

gängen sollte deshalb der Minimalwert des Druckes p

min

den Gasfülldruck nicht

unterschreiten.

Abb. 4.34 zeigt die Modellierung einer Schlauchleitung mit dem in der Abb.

4.33 c gezeigten Symbol einer hydraulischen Kapazität. Für den Volumenstrom

Q

2

gilt in diesem Falle

QQC p

ges21

. (4.88)

Die Druckverluste der Schlauchleitung wurden in diesem Beispiel vernachlässigt.

=

C

ges

Q

1

Q

2

Q

c

p, p

.

Abb. 4.34 Modellierung der hydraulischen Kapazität einer Schlauchleitung

Hydraulische Induktivität

Bei einer zeitlichen Änderung des Volumenstromes muss die Masse des strömen-

den Fluids beschleunigt oder verzögert werden. Für die Beschleunigung der in

Abb. 4.35 a dargestellten Fluidmasse m =

U

V ist die erforderliche Kraft

pA Vs

U

. (4.89)

Mit

s

Q

A

wird der zur Beschleunigung erforderliche Druck

p

V

A

Q

U

2

. (4.90)

Die Größe V

U

/ A

2

wird als hydraulische Induktivität L

h

bezeichnet. Es gilt

pLQ

h

und Q

L

pdt

h

³

1

. (4.91)

Für die zeichnerische Darstellung des durch die hydraulische Induktivität ver-

ursachten Widerstandes gegen Beschleunigung kann das in Abb. 4.35 b gezeigte

Symbol verwendet werden.

76 4 Berechnungsgrundlagen

V

A

s, s, s

p A

m s

.

.

..

.

..

U

L

Q, Q

p

.

a

b

Abb. 4.35 Hydraulische Induktivität. a Kräftegleichgewicht an einem beschleunigten Vo-

lumenelement b Schaltsymbol einer hydraulischen Induktivität

Für Hydromotoren (Arbeitszylinder bzw. Rotationsmotoren) und die trägen

Massen bzw. Trägheitsmomente der zu bewegenden Baugruppen und Anlagen-

teile hydraulisch angetriebener Maschinen kann ebenfalls eine Induktivität defi-

niert werden. Dabei ist es zweckmäßig, die gesamte translatorisch zu bewegende

Masse auf die Kolbenstange des Arbeitszylinders und das gesamte Trägheits-

moment der rotierenden Bauteile und Maschinenelemente auf die Abtriebswelle

des hydraulischen Rotationsmotors zu reduzieren.

Für diese Induktivitäten gilt

L

m

A

tr

2

bei translatorischen Antrieben (4.92)

und

LI

V

rot

M

§

©

¨

·

¹

¸

2

2

S

bei rotatorischen Antrieben. (4.93)

In den Gln. (4.92) und (4.93) bedeuten

m Masse der bewegten Bauteile einschließlich des Arbeitskolbens

A Kolbenfläche

I Trägheitsmoment der rotierenden Bauteile einschließlich des Hydromotors

V

M

Verdrängungsvolumen des Hydromotors.

Durch den Vorteil der hohen Kraftdichte der Hydraulik sind die von Hydro-

motoren erzeugten Kräfte bzw. Drehmomente im Vergleich zu anderen Antriebs-

arten in den meisten Fällen sehr groß. Dadurch wird es möglich, die anzu-

treibenden Baugruppen hydraulischer Maschinen und Anlagen direkt an die

Kolbenstange bzw. an die Motorwelle anzukoppeln. Diese Besonderheit

hydraulischer gegenüber z. B. elektrischer Antriebe führt dazu, dass die Induktivi-

täten L

tr

und L

rot

meist wesentlich größer sind als die hydraulische Induktivität L

h

des zu beschleunigenden Fluids. In diesen Fällen kann L

h

bei der Behandlung

dynamischer Vorgänge vernachlässigt werden.

Für die Ermittlung des dynamischen Verhaltens von Leitungssystemen sind ge-

sonderte Leitungsmodelle mit Kombinationen von hydraulischen Widerständen R,

Kapazitäten C

h

und Induktivitäten L

h

erforderlich [4.16].

4.6 Verknüpfung von Strömungswiderständen 77

4.6 Verknüpfung von Strömungswiderständen

Die Zusammenschaltung von Strömungswiderständen dient vor allem der stetigen

Steuerung von Verbraucherbewegungen oder von Steuerelementbewegungen in

Komponenten, die sehr große Leistungen beeinflussen müssen. Diese Widerstände

zur Steuerung von Druck und Volumenstrom werden vor allem in Ventilen ver-

wendet und müssen bestimmte Eigenschaften besitzen:

Zumindest ein Teil von ihnen muss auf eine einfache und mit geringen Stell-

kräften realisierbare Art einstellbar sein.

Die Größe des Widerstandes soll nahezu unabhängig von der Viskosität des

Fluids sein.

Die Widerstände sollen nicht zur Verschmutzung neigen.

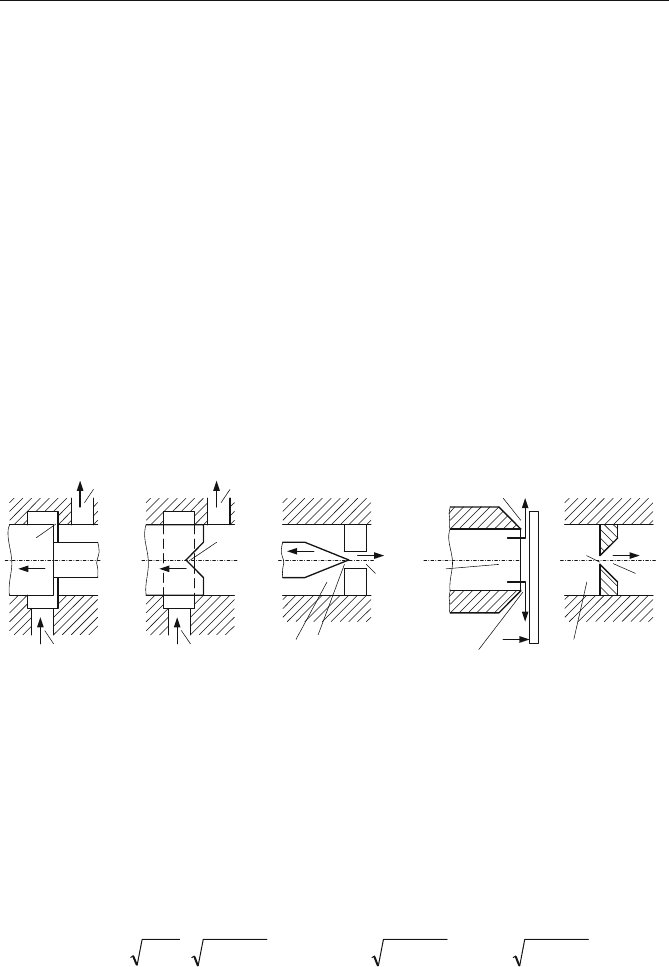

In Abb. 4.36 sind typische konstruktive Formen dieser Widerstände, die in Abb.

4.36 a bis d durch axiale Verschiebung von Kolbenlängsschieber, Kegel oder

Prallplatte eingestellt werden können, dargestellt.

s

Q

Q

p

1

p

2

R

h

s

Q

p

1

p

2

R

h

s

Q

Q

p

1

R

h

p

2

Q

p

1

p

2

R

h

s

Q

p

1

p

2

R

h

a b c d e

Abb. 4.36 Konstruktive Ausbildung typischer Drosselstellen (Widerstände) zur stetigen

Steuerung (in a bis e Steuerspalte). a Kolbenlängsschieber b Kolbenlängsschieber mit Pro-

filkante c Kegeldrossel d Düse-Prallplatte e Blende (nicht einstellbar)

Der Durchflussbeiwert

D

derartiger Drosselstellen mit schroffen Querschnitts-

änderungen ist in dem interessierenden Volumenstrombereich praktisch un-

abhängig von der Reynoldszahl Re. Damit kann in guter Näherung Gl. (4.70) mit

D

| konst. für die Berechnungen angewendet werden:

212121

/2 ppGppAkppAQ

DrDrDrDr

|

UD

.

(4.94)

Der Drosselquerschnitt A

Dr

ist der engste Querschnitt, durch den das Fluid treten

muss, er ist in Abb. 4.36 der Strömungswiderstand R

h

(in Berechnungen ist es oft

günstiger, vom Leitwert G

Dr

nach Gl. (4.94) auszugehen). In Abb. 4.36 a hat der

Drosselquerschnitt näherungsweise (Radialspiel vernachlässigt) die Form eines