Will D., Gebhardt N. (Hrsg.) Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen

Подождите немного. Документ загружается.

78 4 Berechnungsgrundlagen

Zylindermantels; seine Fläche ist Kolbenschieberumfang mal Spaltlänge (die sich

proportional mit der Verschiebung s ändert). Die weiteren Querschnittsflächen in

Abb. 14.36 b bis e sind näherungsweise Dreieckfläche, Kegelstumpfmantel, Zy-

lindermantel und Kreisfläche.

Der Durchflussbeiwert

D

liegt, abhängig von der Konstruktion der Drossel-

stelle, im Bereich 0,6 <

D

< 1. Sind die Übergangszonen zwischen den großen und

kleinen Querschnitten sehr kurz, z. B. an einer Blende (s. Abb. 4.36 e), strebt

D

gegen 0,6, bei relativ langen Übergangszonen (s. Abb. 4.36 c) gegen eins. Das Zu-

setzen der meist sehr engen Drosselstellen muss teilweise durch spezielle Filter

vor den entsprechenden Bauelementen verhindert werden. Die Wirbel der Strö-

mung an den durch den Drosselquerschnitt A

Dr

gegebenen engsten Querschnitten

haben den Vorteil, dass sich keine Harze und ähnliche Verschmutzungen ablagern

können.

In der Hydraulik gibt es Komponenten, die nur einen Steuerspalt enthalten,

z. B. Drosselventile oder Druckventile (s. Kap. 8; innerer Aufbau meist nach Abb.

4.36 b). Die Steuerfunktion der Widerstände erfordert in vielen Fällen aber den

Aufbau von Schaltungen aus zwei Strömungswiderständen, meist in Druckteiler-

schaltung (z. B. in Zwei-Wege-Stromregelventilen, s. Kap. 8), oft auch von Brü-

ckenschaltungen aus vier Strömungswiderständen (z. B. in Servoventilen, s.

Kap. 8). Schwierig für die Berechnung des Verhaltens dieser Schaltungen ist, dass

zum einen nichtlineare Beziehungen gemäß Gl. (4.94) zugrunde gelegt werden

müssen und zum anderen diese Schaltungen durch nicht zu vernachlässigende Vo-

lumenströme belastet werden. Die zum Teil recht aufwendige Herleitung am Ende

teilweise linearisierbarer Beziehungen soll am Beispiel eines Kolbenlängsschie-

berventils mit Vierkantensteuerung gezeigt werden, wie es in Stetigsteuerventilen

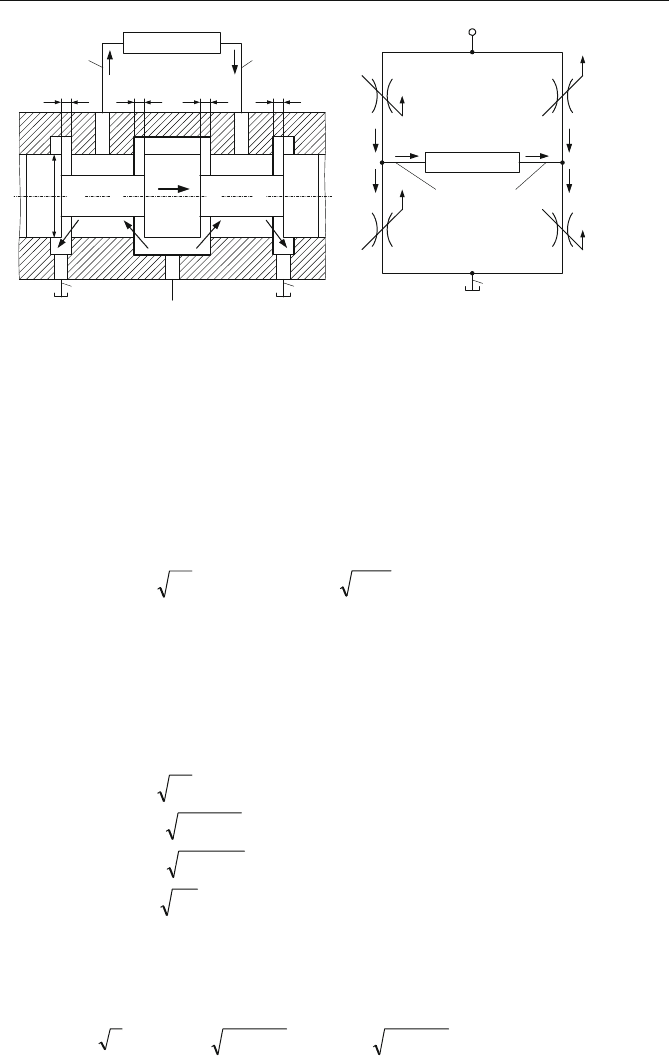

anzutreffen ist (s. Abb. 4.37). Sowohl im Konstruktionsschema (Abb. 4.37 a) als

auch in der Widerstandsdarstellung (Abb. 4.37 b) ist angegeben, welche Strö-

mungswiderstände sich mit wachsendem s verringern und welche sich vergrößern.

In Mittelstellung des Kolbenschiebers haben alle vier veränderbaren Steuerspalte

eine endlich große Spaltbreite s

0

. Mit der Auslenkung s werden zwei Spalte klei-

ner (für s t s

0

wird ihre Spaltbreite null) und zwei größer. Das Belastungsglied

dieser Brückenschaltung wird allgemein mit Verbraucher bezeichnet. Es kann sich

dabei um einen Hydromotor, aber auch um einen weiteren steuerbaren Widerstand

oder den Kolbenschieber einer weiteren Verstärkerstufe handeln.

Für den Verbraucher ist ein eindeutiger funktioneller Zusammenhang

Q

V

= f(

'

p) mit

'

p = p

1

– p

2

allgemein nicht anzugeben. Für die Brückenschaltung

ist es deshalb zweckmäßig, den mathematischen Zusammenhang zwischen Steuer-

schieberweg s und Druckdifferenz

'

p in Abhängigkeit des im Brückendiagonal-

zweig entnommenen Volumenstromes Q

V

allgemein darzustellen. Die Breite der

Steuerspalte wurde sehr viel größer gezeichnet als sie in Wirklichkeit ist, um das

Wirkungsprinzip besser erkennen zu können (s

0

meist kleiner als 0,1 mm). Die

Spalte sollen in der gezeichneten Stellung des Steuerschiebers (s = 0) die Spalt-

breite s

0

haben (vollständige Symmetrie des Ventils). Es wird zunächst nur einer

dieser Spalte betrachtet. Durch den linken Spalt fließt der Volumenstrom Q

1

bei

einem Druckabfall p

1

und der allgemeinen Spaltbreite s

0

- s.

4.6 Verknüpfung von Strömungswiderständen 79

a

Verbraucher

s

0

-ss

0

-s s

0

+s s

0

+s

s

p

2

p

1

Q

V

Q

V

Q

1

Q

01

Q

2

Q

02

p

0

p

=

0 p

=

0

d

b

Verbraucher

Q

1

Q

01

p

0

p

=

0

Q

2

Q

02

Q

V

Q

V

p

2

p

1

s

s

s

s

Abb. 4.37 Vierkantensteuerung mit Kolbenlängsschieber. a Konstruktionsschema b Brü-

ckenschaltung in Widerstandsdarstellung

Unter Vernachlässigung von Radialspiel, Kantenrundung usw. ist die Drossel-

fläche A

Dr

(Mantelfläche des Zylinders)

)(

0

ssdA

Dr

S

.

(4.95)

Die Berechnung der Abhängigkeiten in diesem Spalt wird mit Hilfe der Gl. (4.94)

vorgenommen. Es ist

101

)( pssYQ mit

USD

/2 dY .

(4.96)

Sowohl Druckabfall als auch Spaltbreite haben Einfluss auf den Volumenstrom.

Das ist typisch für alle derartigen Steuerprinzipien. Wesentlich ist für die weitere

mathematische Behandlung, dass Q

1

für s t s

0

, unabhängig von p

1

, zu null wird,

da der Drosselspalt dann (bei vernachlässigtem Radialspiel) geschlossen ist.

Für die Vierkantensteuerung ergibt sich aus Abb. 4.37 a und b folgendes Glei-

chungssystem:

101

)( pssYQ

10001

)( ppssYQ

20002

)( ppssYQ

202

)( pssYQ

022101

QQQQQ

V

.

(4.97)

Für den Volumenstrom Q

V

zum Verbraucher ergibt sich nach entsprechender Um-

rechnung:

>

@

ppssppssYQ

V

''

0000

)()()2/(

mit

21

ppp '

.

(4.98)

80 4 Berechnungsgrundlagen

Gleichung (4.98) gilt nur im Bereich _s_d s

0

. Für s > s

0

wird der zweite Term der

rechten Seite der Gleichung null, für s < -s

0

der erste Term. Die Grenzfälle der

Einsatzbedingungen eines solchen Steuerventils sind Kurzschluss (

'

p = 0) und

Leerlauf (Q

V

= 0) am Ventilausgang. Sie sind aus Gl. (4.98) abzuleiten. Für Kurz-

schluss gilt:

°

°

°

°

¯

°

°

°

°

®

!

d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

ssfür

s

ss

ssfür

s

s

ssfür

s

ss

QQ

V

mit

000

2 psYQ .

(4.99)

Q

0

ist der Verlustvolumenstrom dieser Brückenschaltung bei Q

V

= 0 und s = 0.

Für Leerlauf gilt:

°

°

¯

°

°

®

!

d

'

0

0

22

0

0

0

0

1

2

1

ssfür

ssfür

ss

ss

ssfür

pp

.

(4.100)

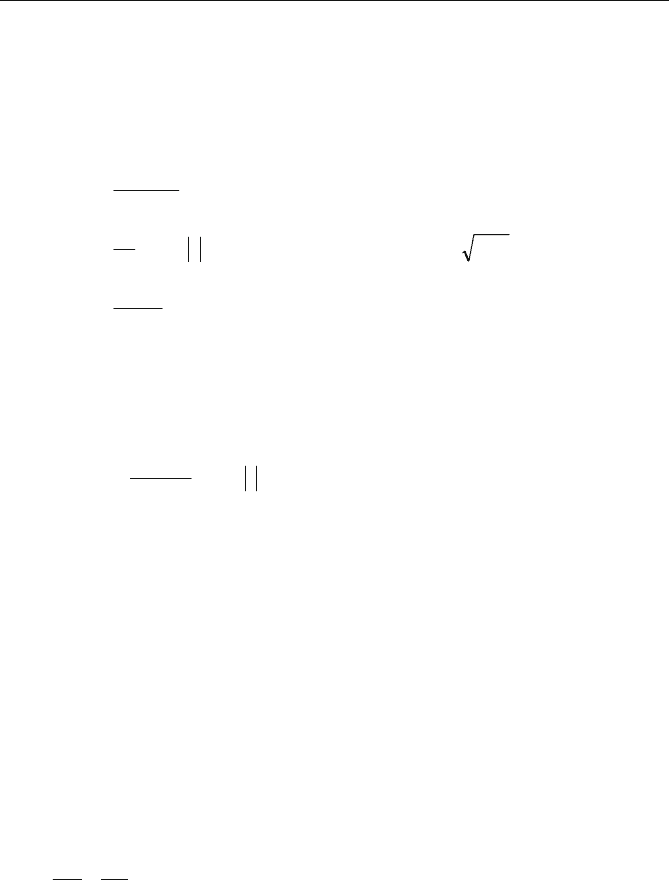

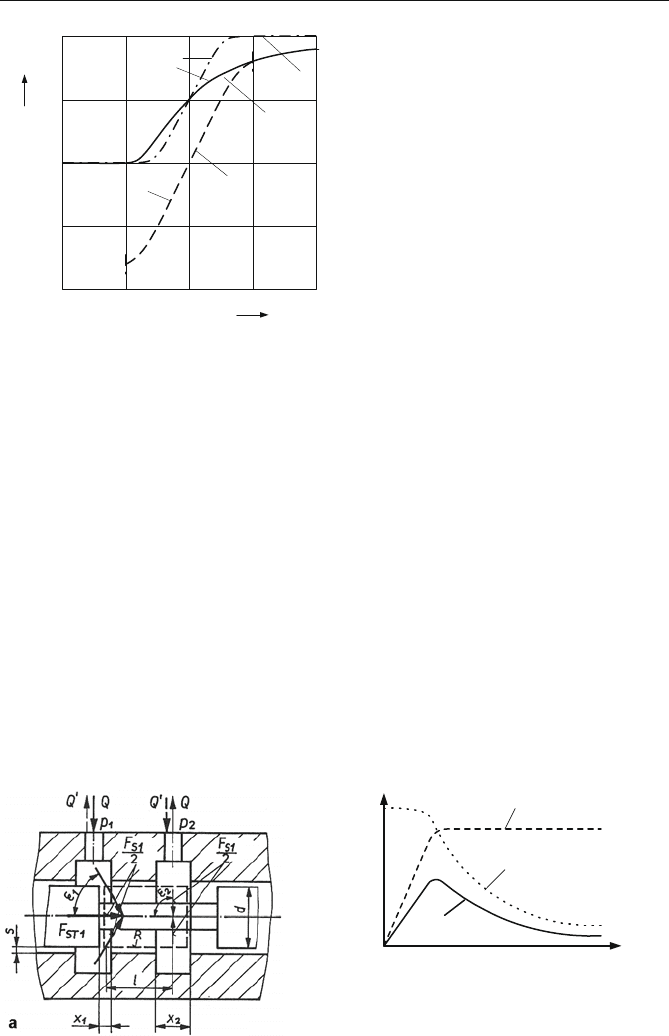

In Abb. 4.38 sind die Abhängigkeiten der Druckdifferenz

'

p und des Volumen-

stromes Q

V

von der Auslenkung des Kolbens in normierter Form dargestellt. In

der Umgebung des Koordinatenursprungs sind die Kurven ohne großen Fehler li-

nearisierbar. Die Anstiege sind die Stromverstärkung C

0

und die Druckver-

stärkung E

0

(s. Abb. 4.38 b). Die Parameter C

0

und E

0

sind Maße für die Empfind-

lichkeit eines Steuerventils; ihre Größe steigt mit dem Versorgungsdruck p

0

. Die

Basisspaltbreite s

0

ist zur Erzielung hoher Druckverstärkung E

0

aber nicht beliebig

klein zu wählen, da dann die vernachlässigten Größen wie Kantenrundungen u. a.

wesentlichen Einfluss auf A

Dr

= f(s) gewinnen.

Bei Übergang auf endliche Größen von s, Q

V

,

'

p entsteht die in der Umgebung

des Koordinatenursprungs allgemein verwendete linearisierte Beziehung für Steu-

erventile mit stetigem Eingangssignal:

00

E

p

C

Q

s

V

'

.

C

0

Stromverstärkung

E

0

Druckverstärkung

(4.101)

Die Verschiebung s ist immer Eingangsgröße. Ausgangsgröße können entweder

Q

V

oder

'

p sein.

Es ist zu beachten, dass sich für C

0

und E

0

in einem beliebigen Arbeitspunkt

andere Ausdrücke gegenüber denen in Abb. 4.38 b ergeben. Diese sind durch Li-

nearisierung der Gl. (4.98) im jeweiligen Arbeitspunkt zu gewinnen. Im be-

rechneten Beispiel waren alle Steuerspalte bei s = 0 geöffnet (s

0

> 0, sog. negative

Überdeckung).

4.6 Verknüpfung von Strömungswiderständen 81

a

'

p/p

0

1,0

-1,0

-0,5

0

0,5

-2 2-1 10

'

p/p

0

-2

2

-1

1

0

Q

V

/Q

0

Q

V

/Q

0

s/s

0

Stromverstärkung C

0

:

00

0

2 pYC

ds

dQ

p

V

'

Druckverstärkung E

0

:

0

0

0

0

2

s

p

E

ds

pd

V

Q

'

b

Abb. 4.38 Vierkantensteuerung mit Kolbenlängsschieber. a Kurzschluss- und Leerlauf-

kennlinie b Strom- und Druckverstärkung C

0

, E

0

am Arbeitspunkt s = 0

Im Fall positiver Überdeckung (s

0

< 0, alle Steuerspalte in Mittelstellung s = 0

sind geschlossen) ist eine Linearisierung an der Stelle s = 0 nicht mehr zulässig. In

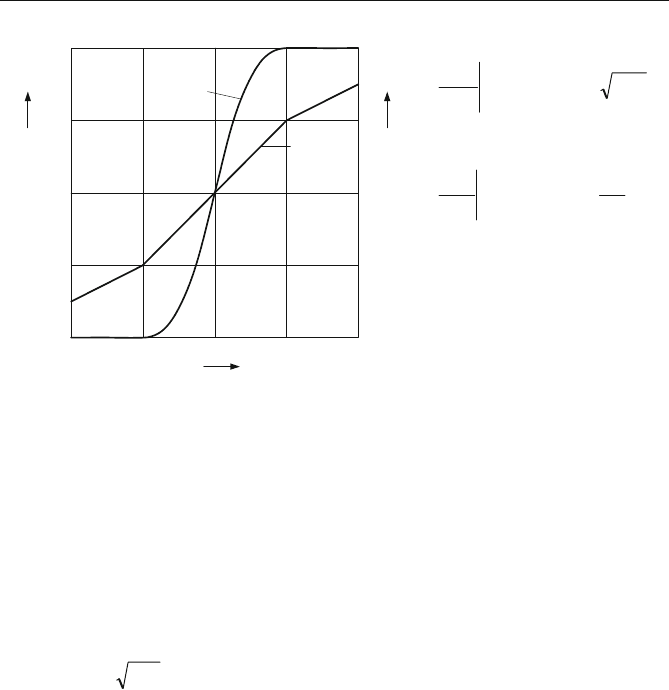

Tabelle 4.3 sind weitere häufig verwendete Widerstandskombinationen an-

gegeben, deren Berechnung auf gleiche Weise erfolgt. Alle veränderlichen Steuer-

spalte werden wie in Gl. (4.97) beschrieben. Die unveränderlichen Drosselstellen

werden über Y s

0

an diese Beschreibung angepasst (sie werden in den Ab-

bildungen der Tabelle durch das Schaltsymbol für ein Drosselventil dargestellt):

ii

psYQ '

0

.

(4.97*)

Neben dem Schaltungsprinzip sind die Leerlauffunktion und die lineare Gleichung

mit ihren Parametern E

0

und C

0

im Arbeitspunkt Q

V

= 0, s = 0 angegeben.

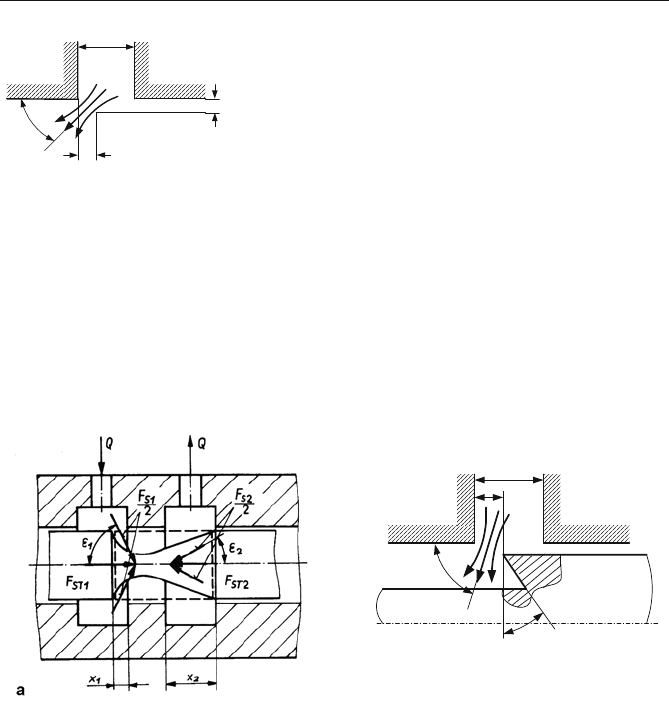

Die Leerlaufkennlinien sind, wiederum in normierter Form, in Abb. 4.39 für die

drei Fälle aus Tabelle 4.3 dargestellt. Im Vergleich zur Leerlaufkennlinie in

Abb. 4.38 sind die Anstiege in den typischen Arbeitspunkten kleiner. Ursache ist

die geringere Anzahl veränderbarer Drosselstellen. Die ermittelten Modelle und

Kennwerte spielen bei der Behandlung von Ventilen in Kap. 8 eine Rolle.

82 4 Berechnungsgrundlagen

Tabelle 4.3 Widerstandskombinationen zur Steuerung von Druck und Volumenstrom

Schaltung Leerlauffunktion und lineare Gleichung im Ar-

beitspunkt Q

V

= 0, s = 0

Verbraucher

s

0

-s s

0

+s

s

p

1

Q

V

Q

1

Q

01

p

0

p = 0

Zweikantensteuerung (Druckteiler):

°

°

¯

°

°

®

!

d

0

0

2

0

2

0

2

0

0

01

1

)/1()/1(

)/1(

0

ssfür

ssfür

ssss

ss

ssfür

pp

0

1

0

E

p

C

Q

s

V

'

mit

00

2 pYC ,

0

0

0

s

p

E

und

1

0

1

2

p

p

p '

Verbraucher

s

0

+s

s

p

1

Q

V

Q

1

Q

01

p

0

p = 0

Einkantensteuerung (Druckteiler):

°

¯

°

®

t

0

2

0

2

0

0

01

)/1(1

)/1(

0

ssfür

ss

ss

ssfür

pp

0

1

0

E

p

C

Q

s

V

'

mit

2

0

0

p

YC

,

0

0

0

2 s

p

E

und

1

0

1

2

p

p

p '

Verbraucher

s

p

1

Q

V

Q

1

Q

01

p

0

s

0

-s

s

0

+s

Q

2

Q

02

Q

V

p

2

Doppeldüse-Prallplatte (Brückenschaltung):

2

0

2

0

0

)/1(1

1

)/1(1

1

ssss

pp

'

(Aussteuerung auf -s

0

d s d s

0

begrenzt)

00

E

p

C

Q

s

V

'

mit

2

0

0

p

YC

und

0

0

0

s

p

E

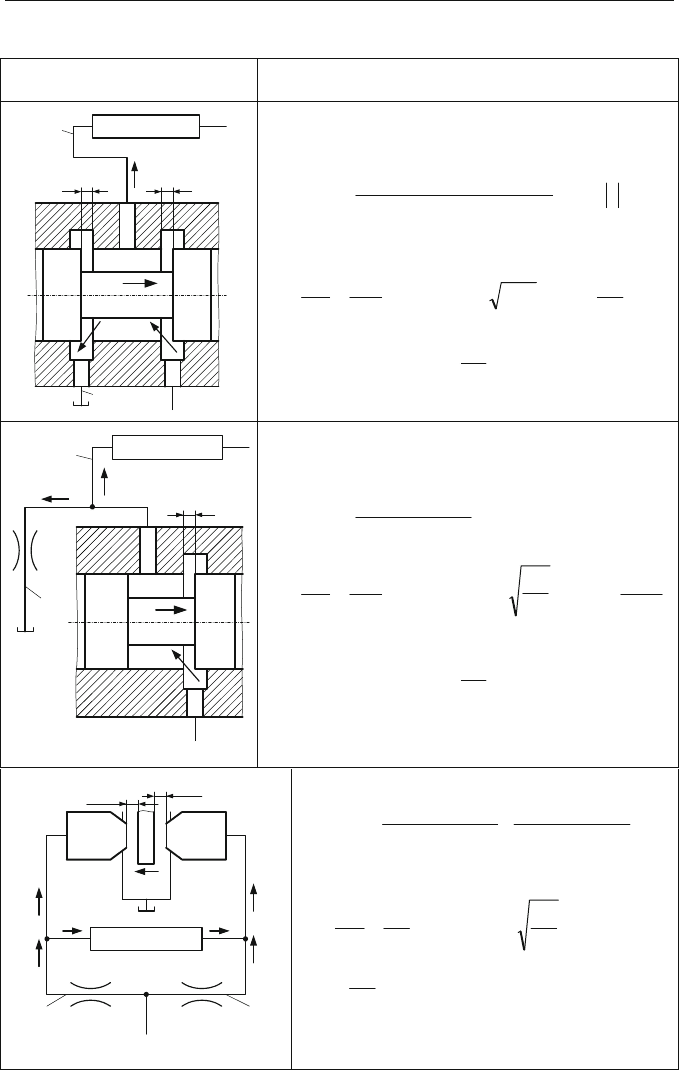

4.7 Strömungsbedingte Kräfte an Kolben hydraulischer Ventile 83

p

1

/p

0

1,0

0

0,5

-2 2-1 10

s/s

0

-1,0

-0,5

p

1

/p

0

'

p/p

0

'

p/p

0

Zweikantensteuerung

Einkantensteuerung

Doppeldüse-

Prallplatte

Abb. 4.39 Leerlaufkennlinien eines Druckteilers mit Zweikantensteuerung, mit Einkanten-

steuerung und einer Brückenschaltung mit Doppeldüse-Prallplatte-Einheit

4.7 Strömungsbedingte Kräfte an Kolben hydraulischer

Ventile

Hydraulische Ventile werden überwiegend in Kolbenlängsschieberbauart aus-

geführt (s. Kap. 8). Auf die Kolben der Druck-, Strom-, Wege- und Servoventile

wirken im Betrieb strömungsbedingte Radial- und Axialkräfte, welche enormen

Einfluss auf die Schalt- bzw. Stellkraft und damit auf das statische und dynami-

sche Betriebsverhalten der Ventile haben. Nachfolgend werden die wesentlichsten

dieser Kräfte behandelt, und es werden Möglichkeiten zu ihrer Reduzierung auf-

gezeigt.

Strahlkräfte. Die Kraft, die ein Flüssigkeitsstrahl beim Auftreffen auf einen

Körper verursacht, kann mit Hilfe des Impulssatzes (s. Abschn. 4.3) berechnet

werden.

Q

Q

'

p

'

p

x

1

F

ST1

F

ST1

b

Abb. 4.40 Axialkomponente der Strahlkraft. a Wirkung der Strahlkraft auf einen Wege-

ventilkolben b Abhängigkeit der Kraft F

ST1

vom Steuerspalt x

1

84 4 Berechnungsgrundlagen

In Abb. 4.40 a wird die Wirkung der durch den Flüssigkeitsstrom in einem Ventil

verursachten Strahlkräfte F

S

auf den Ventilkolben gezeigt.

Der Volumenstrom Q tritt über den Ringspalt x

1

in das Kontrollgebiet R ein

(s. Abschn. 4.3). Durch die Ablenkung an der Steuerkante des Kolbens trifft der

Fluidstrahl unter dem Winkel

H

auf den Ventilkolben. Dabei entsteht die in Strö-

mungsrichtung wirkende Strahlkraft F

S1

. Deren Normalkomponente (in Abb. 4.40

nicht dargestellt) wirkt am gesamten Umfang radial auf den Kolben. Ihre Resultie-

rende wird damit zu null. Die Tangentialkomponente F

ST1

wirkt bezogen auf den

Steuerspalt x

1

in Schließrichtung. Sie kann für stationäre, kavitationsfreie Strö-

mung nach Gl. (4.4.3) zu

FQv

ST111

U

H

cos (4.102)

berechnet werden. Beim Austritt des Volumenstromes aus dem Kontrollgebiet R

über den Ringkanal mit der Breite x

2

entsteht, da in diesem Falle der Ablenk-

winkel

H

2

= 90° ist, keine Axialkomponente der Strahlkraft F

S2

. Diese ist kleiner

als F

S1

, da wegen des größeren Spaltes x

2

die Strömungsgeschwindigkeit v

2

kleiner

als v

1

wird. Da in die Strahlkraft F

S

das Produkt aus Volumenstrom Q und Strö-

mungsgeschwindigkeit v eingeht (F

S

a

Q

2

), wirkt F

S

auch bei Umkehr der Strö-

mungsrichtung stets in der gleiche Richtung auf den Kolben. Die Tangential-

komponente F

ST1

, welche die erforderliche Schaltkraft für den Kolben beeinflusst,

wirkt also unabhängig von der Strömungsrichtung stets in Schließrichtung auf den

Kolben.

Bei instationärer Strömung im Kontrollgebiet R (z. B. beim Schalten des Ven-

tilkolbens) kommt zu der stationären Strahlkraft F

ST1

ein dynamischer Anteil

Fl

dQ

dt

ST dyn1

U

(4.103)

zum Beschleunigen des im Ventil befindlichen Fluidvolumens hinzu, der jedoch

im Vergleich zum stationären Anteil relativ gering ist [4.20].

Abb. 4.40 b zeigt qualitativ den experimentell ermittelten Verlauf der Strahl-

kraftkomponente F

ST1

des Ventils (nach Abb. 4.40) a als Funktion des Steuerspalts

x

1

. Dabei ist zu beachten, dass bei sehr kleinen Werten für x

1

ein Teil des von der

Pumpe geförderten Volumenstromes Q über das Druckbegrenzungsventil abfließt

und damit der Volumenstrom durch das Wegeventil zunächst mit x

1

ansteigt. Bei

größeren Spalten fließt der gesamte von der Pumpe geförderte Volumenstrom

durch das Wegeventil, und

'

p sowie F

ST1

nehmen mit weiter zunehmendem x

1

ab.

Der Maximalwert der Strahlkraft tritt beim kleinsten Spalt x

1

auf, bei dem der ge-

samte Pumpenstrom Q durch das Ventil fließt.

Der Winkel

H

, unter dem der Fluidstrahl auf den Kolben trifft, hängt von den

Spaltabmessungen und der Kontur der Steuerkanten ab. Er kann für Kolben und

Gehäuse mit scharfen Kanten und einem Kantenwinkel von 90° nach [4.21] an-

genähert ermittelt werden. In Abhängigkeit von Spaltbreite x, Spiel s und Kanal-

breite a kann mit den in Abb. 4.41 angegebenen Werten gerechnet werden:

4.7 Strömungsbedingte Kräfte an Kolben hydraulischer Ventile 85

a

x

s

H

s = 0

H

= 69°

s = x

H

= 45°

s

x 45°

H

69°

s

!

x 21°

H

45°

Abb. 4.41 Einfluss des Steuerspaltes x und des Spieles s auf den Ablenkwinkel

H

Möglichkeiten zur Verringerung der tangentialen Strahlkraftkomponente F

ST

wer-

den in Abb. 4.42 dargestellt. Abb. 4.42 a zeigt, wie durch Gestaltung der Kolben-

kontur der austretende Strahl so umgelenkt werden kann, dass er unter dem Win-

kel

H

2

H

1

aus dem Kontrollgebiet austritt. Das hat eine Tangential-

komponente F

ST2

zur Folge, die F

ST1

entgegenwirkt. Damit wird

FFF

STres ST ST

12

. (4.104)

a

x

H!

69

0

E

b

Abb. 4.42 Beeinflussung der resultierenden Strahlkraft. a Strahlkraftumlenkung durch Kol-

bengestaltung b Beeinflussung des Ablenkwinkels

H

durch Gestaltung der Steuerkante

Abb. 4.42 b zeigt, wie der Winkel

H

durch Gestaltung der Kolbenkante ver-

größert und damit die Tangentialkomponente F

ST1

verringert werden kann.

Unausgeglichene Radialkräfte. Durch die Anordnung von Ringkanälen in den

Steuergehäusen von Ventilen (s. Abschn. 8.4.1.1) wird erreicht, dass der Druck im

Gehäuse stets auf den gesamten Kolbenumfang wirkt und die resultierende Radi-

alkraft zu null wird. Im Dichtspalt zwischen Kolben und Gehäuse fließt ein Leck-

volumenstrom, und der Druck im Spalt fällt längs des Strömungsweges ab. Ein

vollständiger Ausgleich der Radialkräfte am Kolben ist somit nur dann möglich,

wenn am gesamten Umfang der Druckverlauf gleich ist. Wird das nicht erreicht,

entsteht eine radiale Restkraft, welche als Normalkraft für die Reibpaarung Kol-

ben–Bohrung wirkt und zu nennenswerten Reibkräften führen kann, durch die das

86 4 Berechnungsgrundlagen

Schaltverhalten des Ventils negativ beeinflusst wird. In einem Leckspalt herrscht

laminare Strömung (s. Abschn. 4.4.2). Damit gilt für den Druckverlauf in einem

ebenen Spalt, als welcher ein Leckspalt wegen der im Vergleich zur Spaltlänge

und zum Spaltumfang geringen Spalthöhe s betrachtet werden kann,

dp

Q

sb

dx

L

12

3

QU

(4.105)

s Spalthöhe

b Spaltbreite

x Strömungsweg.

Bei Parallelspalt (s = konst.) fällt der Druck längs des Strömungsweges linear

ab. Bei einem mit x sich veränderndem Spalt ist der Druckverlauf nicht linear.

Durch Abweichungen der Form von Kolben und Bohrung von Zylindrizität und

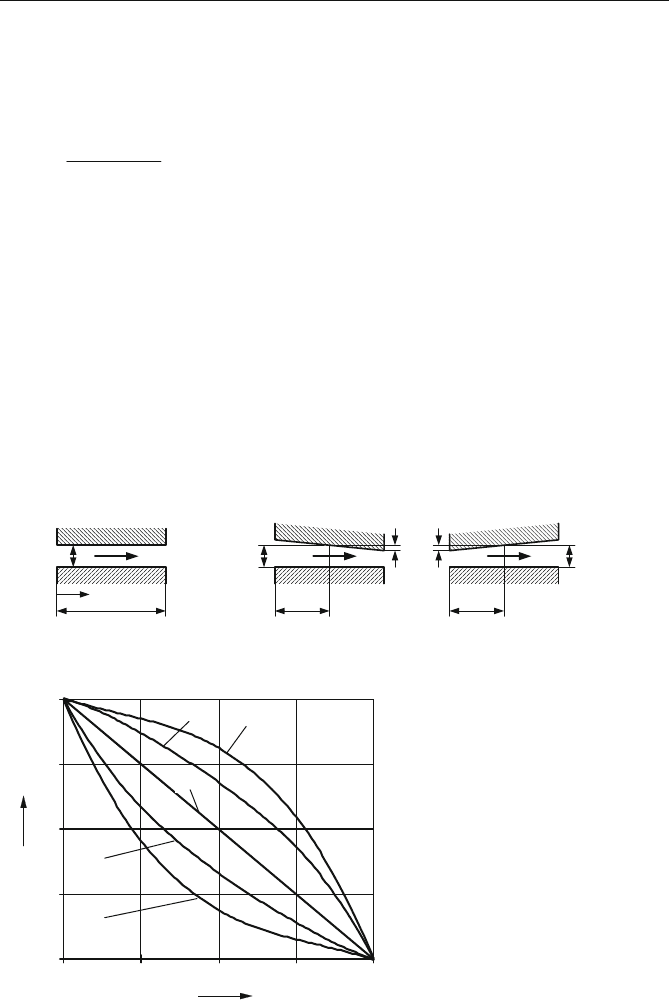

Kreisform wird in der Praxis der ideale Parallelspalt kaum erreicht. Abb. 4.43

zeigt drei Grundtypen ebener Spalte. Der Druckverlauf längs des Strömungsweges

in diesen Spalten wurde durch Integration der Gl. (4.105) ermittelt und in Abb.

4.44 dargestellt. Die Kurven im Diagramm zeigen, dass die Abweichung vom li-

nearen Druckverlauf mit zunehmender relativer Spaltänderung

'

s/s

0

zunimmt.

p

1

p

2

Q

L

Q

L

s

0

Q

L

s

0

s

0

x

l

l /2

l /2

'

s/2

'

s/2

a

b

c

Abb. 4.43 Spaltformen. a Parallelspalt b konvergenter Spalt c divergenter Spalt

0

0.25

0.5

0.75

1

0 0.25 0.5 0.75 1

x/l

p/

'

p

1

2 3

2'

3'

Abb. 4.44 Druckverlauf im ebenen Spalt. 1 Parallelspalt, 2 konvergenter Spalt

'

s/s

0

= 0,5,

3 konvergenter Spalt

'

s/s

0

= 1, 2’ divergenter Spalt

'

s/s

0

= 0,5, 3’ divergenter Spalt

'

s/s

0

= 1

4.7 Strömungsbedingte Kräfte an Kolben hydraulischer Ventile 87

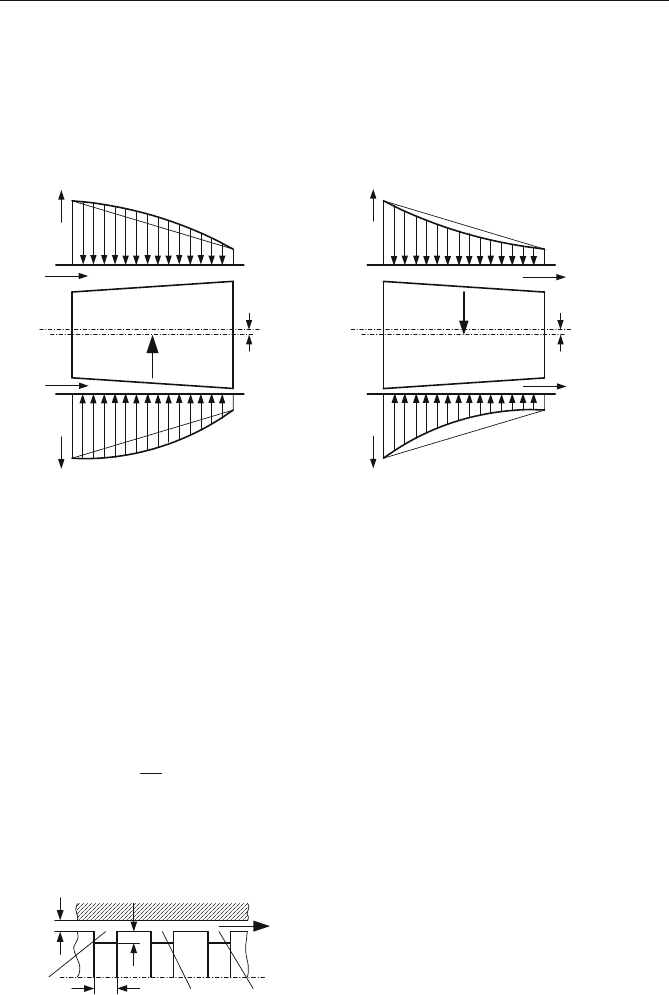

Die Fläche unter der Kurve p/

'

p = f(x/l) (ein Maß für die im Spalt wirkende

Kraft) ist bei konvergenten Spalten größer und bei divergenten Spalten kleiner als

bei einem Parallelspalt.

Die Anwendung dieser Ergebnisse auf einen konischen Kolben, der exzentrisch

in einer zylindrischen Bohrung angeordnet ist, wird in Abb. 4.45 dargestellt.

pp

p

p

p

1

p

1

p

2

p

2

Q

L

Q

L

Q

L

Q

L

'

F

'

F

-

e

e

ab

Abb. 4.45 Wirkung unausgeglichener Radialkräfte auf einen exzentrischen, kegligen Kol-

ben. a konvergenter Spalt b divergenter Spalt

Für qualitative Betrachtungen ist es ausreichend, die Druckverläufe, wie in

Abb. 4.45 gezeigt, an zwei diametral gegenüberliegenden Stellen des Kolbens he-

rauszugreifen. Die bei konvergentem Spalt auftretende unausgeglichene Radial-

kraft

'

F wirkt zentrierend. Bei divergentem Spalt wirkt

'

F in Richtung der Ex-

zentrizität, die dadurch vergrößert wird. Der Kolben kann einseitig an die

Bohrungswand gepresst werden. Dabei erreicht die Kraft

'

F ihren Größtwert. Sie

kann angenähert nach der Beziehung

'Fdl

e

s

pp 02

0

12

, (4.106)

berechnet werden [4.22]. Die Kraft

'

F hat großen Einfluss auf die Betätigungs-

kraft eines Ventils und kann zum Festklemmen des Kolbens führen.

s

0

Q

L

a

b

p

z1

p

z2

p

z3

p

1

p

2

Abb. 4.46 Kolben mit Rillen zum radialen Druckausgleich