ВНИИБ - Технология целлюлозно-бумажного производства. Справочные материалы. В 3-х томах. Том 1. Часть 1

Подождите немного. Документ загружается.

182

Оборудование,

применяемое

на

узлах

приема

и

складах

древесного

сырья, коры

и

древесных

отходов

Перспективным

может

оказаться

в

дальнейшем

использование

напорного гидротранспорта щепы

по

тру-

бопроводам.

На

целлюлозно-бумажных комбинатах, лесопромышленных комплексах

и

гидролизных заводах

гидротранспорт щепы

и

опилок

может

найти

применение

в

случаях:

-

прямой подачи измельченной древесины

от

древесно-подготовительных,

лесопильных

и

дерево-

обрабатывающих

цехов

до

перерабатывающих производств (целлюлозных,

древесномассных.

древесноплит-

ных.

гидролизных, лесохимических)

и

отдельных агрегатов; щепа может подаваться непосредственно

к ва-

рочным котлам,

к

расходным бункерам

или в

помещения

перерабатывающих цехов

для

предварительного

обезвоживания

с

последующим

ее

подъемом

и

распределением

по

перерабатывающим

агрегатам

механиче-

скими

средствами;

-

транспортировки щепы

от

открытых

и

закрытых складов,

а

также

привозной щепы

от

приемных уст-

ройств

до

перерабатывающих

цехов

и

т.д.

В

установке гидравлического транспорта осуществляются следующие

технологические

операции:

-

пульпообразование

в

пунктах отгрузки материала;

-

транспортирование

пульпы

по

трубам;

-

прием материала

в

конечном

пункте.

Пульпообразование

осуществляется

путем смешения транспортируемого материала

с

жидкостью

в

спе-

циальных

смесительных камерах

или

бункерах. Образующаяся пульпа насосом перекачивается

по

трубопро-

воду

к

разгрузочному

устройству,

где

происходит отделение материала

от

транспортирующей жидкости,

ко-

торая

может

быть использована

в

обороте.

Обезвоженный материал направляется

на

последующие

технологические

операции.

В

качестве транспортирующей жидкости могут

быть

использованы

вода

и

вароч-

ные

растворы.

При

гидротранспорте можно попутно

осуществить

такие важные операции

по

подготовке сырья

к

пере-

работке

как

промывка щепы, очистка

ее от

механических примесей,

учет

объема

щепы

и др.

Эксперименты

показали,

что

практически исключается измельчение щепы.

В

процессе транспортирования щепа увлажняется, причем, значительно интенсивнее,

чем при

намокании

в

неподвижном состоянии. Значение коэффициента интенсивности

водопоглощения

щепы

при ее

гидро-

транспорте

в

среднем

в три

раза выше,

чем при

намокании

щепы

в

неподвижном состоянии.

Установлено,

что

скорость движения гидросмеси может быть

до 3

м/с,

а

концентрация гидросмеси

- до

22...25%.

Производительность установки

может

достигать

250

пл.м

3

/ч

и

более.

Расстояние транспортирования

мо-

жет

достигать

нескольких

десятков

километров.

Исследования

влияния

гидротранспорта

на

выход

и

качество продуктов химической

переработки

сосно-

вой

древесины показали:

- при

прочих равных условиях щепа, прошедшая гидротранспорт, варится сульфатным способом быст-

рее,

чем

обычная щепа;

- из

щепы после гидротранспортирования можно получить целлюлозу

такого

же

выхода

и

практически

такой

же

прочности,

как из

обычной щепы.

Для

этого

требуется

несколько сократить время стоянки

на ко-

нечной

температуре,

что

дает

возможность уменьшить продолжительность варки

и

увеличить производи-

тельность варочных котлов.

По

имеющимся сведениям

в

1969

году

линия

гидротранспорта

щепы длиной

80 км

была

введена

в

Канаде

(эксплуатируется

ли она в

настоящее время

-

неизвестно).

Отдельные

фирмы

включают элементы гидро-

транспорта щепы

в

состав

технологических потоков

по

производству ТММ, ХТММ (например, фирма

«Сунд

Дефибратор»,

поток ХТММ

на

Сыктывкарском ЛПК,

введенный

в

1987

году,

и

др.).

Научно-исследовательские

работы

в

области

гидротранспорта щепы ведутся

в

России

в СПб ЛТА

им.

С. М.

Кирова

и в СПб

ГТУ

РП

(бывший Технологический институт ЦБП).

3.3.8.

ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЯ

КУЧ

КОРОТКОМЕРНОЙ

И

ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ

ДРЕВЕСИНЫ

3.3.8.1.

Стакеры

для

формирования

куч

короткомерной

древесины

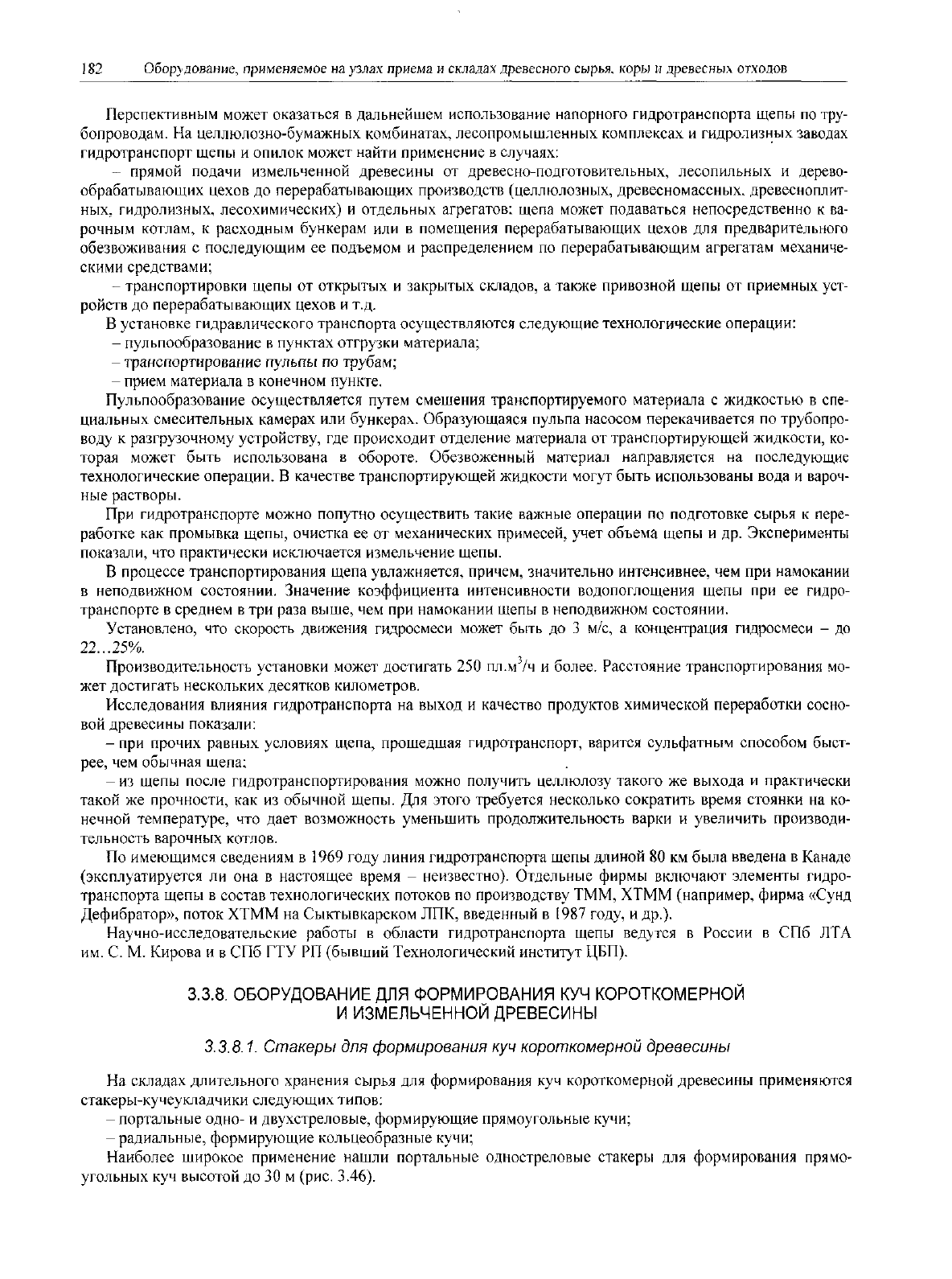

На

складах

длительного

хранения сырья

для

формирования

куч

короткомерной

древесины

применяются

стакеры-кучеукладчики

следующих типов:

-

портальные одно-

и

двухстреловые,

формирующие прямоугольные кучи;

-радиальные,

формирующие кольцеобразные

кучи;

Наиболее широкое применение нашли портальные

одностреловые

стакеры

для

формирования

прямо-

угольных

куч

высотой

до 30 м

(рис,

3.46).

Прием,

хранение

и

подготовка

древесного

сырья

183

И

Рис.

3 46

Стакер

для

формирования

куч

коротья:

а

-

стакер

в

сборке

для

работы

с

ленточны

и

конвейером,

б -

эстакада

ленточного

конвейера;

в -

стакер

в

сборке

для

работы

со

скребковотросовы

м

конвейером,

г -

эстакада

скребковотрасового

конвейера:

1

-

портач

стакера;

2 -

стрела стакера

с

реверсивным

двухцетым

конвейером;

3 -

наклонный

двухцепной

конвейер,

4

-

ленточный

конвейер стакера сбрасывающий;

5 -

магистральный ленточный конвейер

для

коротья

на

эстакаде;

6

—

магистральный

скребковотросовьш

конвейер

на

эстакаде;

7 -

куча коротья

Стакер

состоит

из

передвижного портала, установленного

на

ходовые

тележки:

двухрельсовые

с

расстоя-

нием

между рельсами

1524

мм (со

стороны кучи)

и

однорельсовые

(со

стороны удаленной

от

кучи). Пролет

портала

12 м. На

портале перпендикулярно

к

путям передвижения стакера шарнирно закреплена

стрела,

на

которой установлен двухцепной реверсивный конвейер

для

коротья.

Для

изменения

угла

наклона

и

вылета

стрелы

на

портале установлена

лебедка.

В

начальный период формирования кучи

для

снижения силы удара бревен

о

поверхность площадки

и ку-

чи,

вызывающего размочаливание

и

загрязнение

их

торцов,

высоту кучи увеличивают путем постепенного

подъема стрелы.

При

разборке

кучи конвейер, установленный

на

стреле,

используется

для

подачи коротья

с

кучи

в

производство.

В

этом случае стрела опускается

в

горизонтальное положение

на

подкладки

из

бревен,

а

движение верхней ветви конвейера осуществляется

в

сторону портала.

Подача

коротья

к

стакеру

и от

него осуществляется конвейером, ленточным

для

коротья

или

скребковот-

росовьш,

который располагается параллельно формируемой куче.

В

случае, если подача коротья

с куч в

про-

изводство

осуществляется

ленточным конвейером

или

верхней ветвью скребковотросового конвейера,

для

подъема

коротья

от

конвейера стрелы стакера

на

конвейер, идущий

вдоль

кучи,

используются дополнитель-

ный

наклонный двухцепной конвейер

и

короткий сбрасывающий ленточный конвейер, входящие

в

конструк-

184

Обор>дование,

применяемое

на

узлах

приема

и

складах

древесного

сырья,

коры

и

древесных

отходов

цию

стакера

(см. рис. 3.46

а, б). При

использовании

для

подачи

в

производство нижней ветви скребковотро-

сового

конвейера дополнительный

двухцепной

и

ленточный конвейеры

на

стакер

не

устанавливаются

(см. рис. 3.46

в, г).

Для

обрушения

кучи

к

стреле

стакера подвешен сигарообразный якорь-скрепер, приводимый

в

движение

канатом

при

помощи установленной

на

портале

стакера

лебедки. Разборка кучи коротья

осуществляется

кра-

ном-экскаватором,

оснащенным

многочелюстным

грейфером,

а

подача

коротья

на

конвейер

стрелы

стакера

-

посредством питателя

для

короткомернои древесины. Управление стакером

осуществляется

из

пульта, рас-

положенного

на

портале.

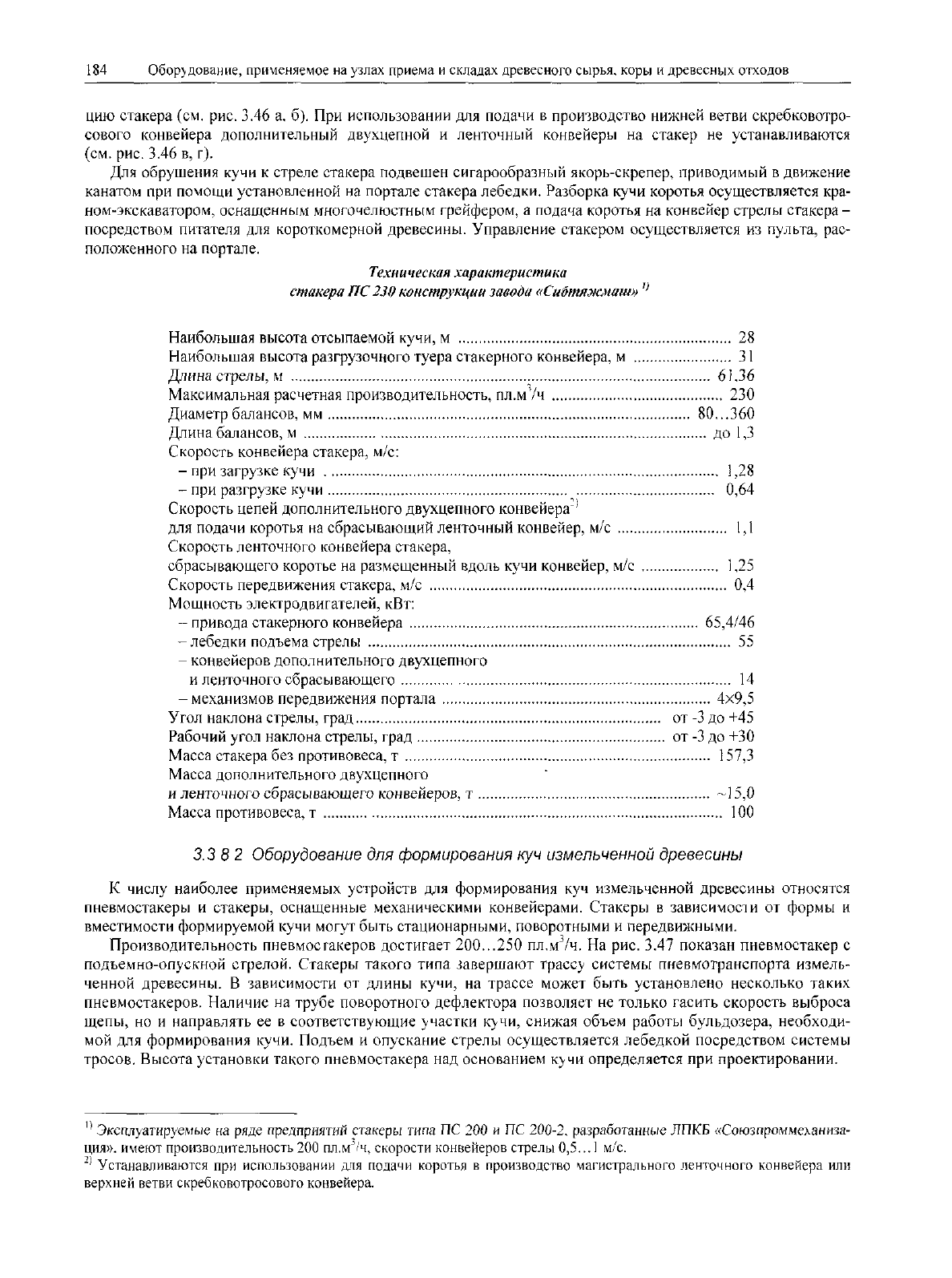

Техническая

характеристика

стакера

ПС 230

конструкции

завода

«Сибтяжмаш»

!>

Наибольшая

высота

отсыпаемой

кучи,

м 28

Наибольшая

высота разгрузочного

туера

стакерного конвейера,

м

31

Длина

стрелы,

м

61,36

Максимальная

расчетная производительность,

гш.мУч

230

Диаметр балансов,

мм

80...360

Длина

балансов,

м до 1,3

Скорость конвейера

стакера,

м/с:

-

при

загрузке кучи 1,28

-

при

разгрузке

кучи

0,64

Скорость

цепей дополнительного

двухцепного

конвейера"'

для

подачи коротья

на

сбрасывающий ленточный конвейер,

м/с 1,1

Скорость ленточного конвейера

стакера,

сбрасывающего коротье

на

размещенный вдоль кучи конвейер,

м/с

1,25

Скорость передвижения стакера,

м/с 0,4

Мощность электродвигателей, кВт:

-

привода

стакерного

конвейера

65,4/46

-лебедки

подъема стрелы

55

-

конвейеров дополнительного двухцепного

и

ленточного сбрасывающего

14

-

механизмов передвижения портала

4x9,5

Угол

наклона стрелы, град

от -3 до +45

Рабочий

угол

наклона

стрелы,

град

от-3

до +30

Масса

стакера

без

противовеса,

т

157,3

Масса

дополнительного двухцепного

и

ленточного

сбрасывающего

конвейеров,

т

-15,0

Масса

противовеса,

т 100

3.3 8 2

Оборудование

для

формирования

куч

измельченной

древесины

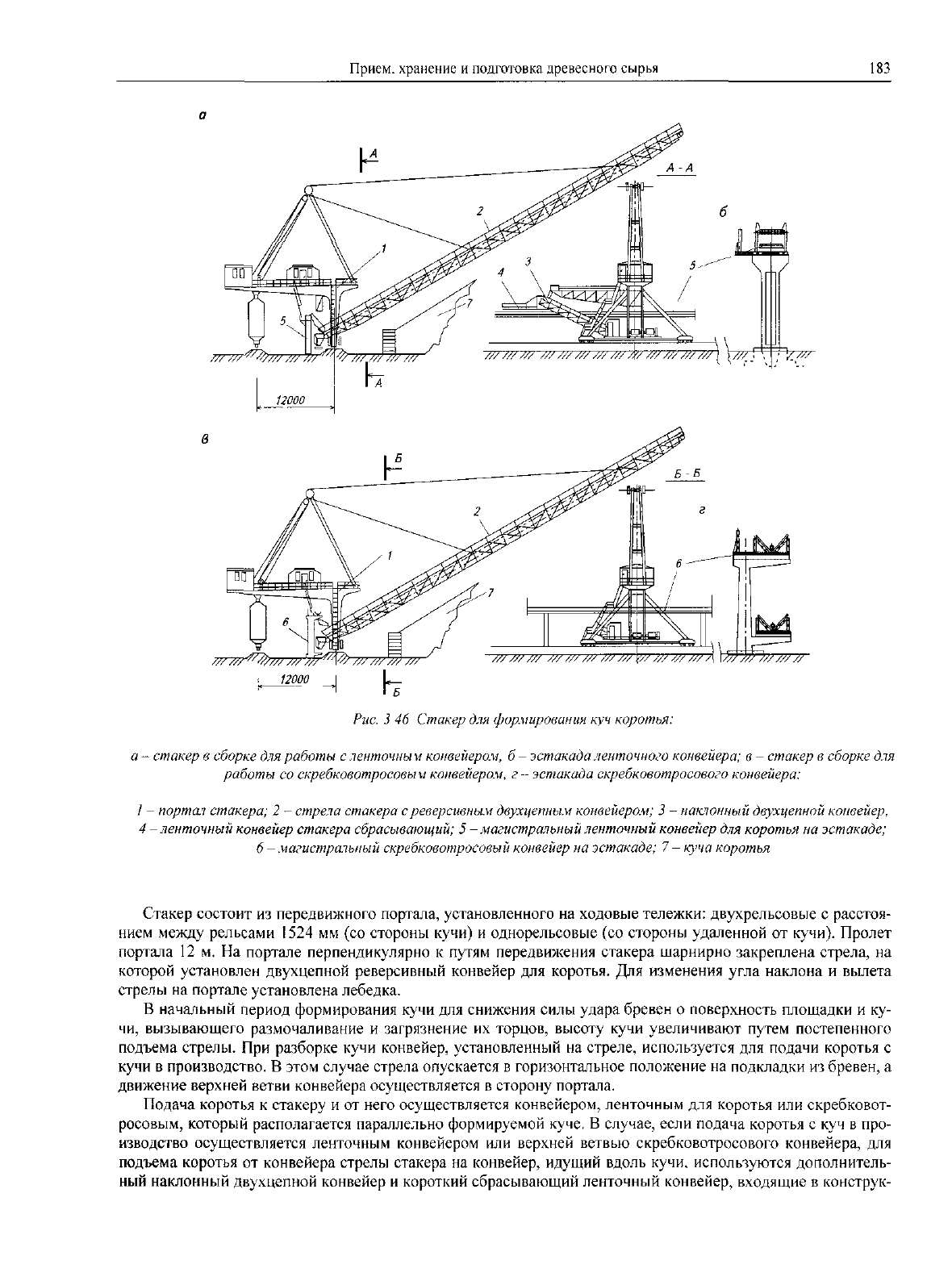

К

числу наиболее применяемых устройств

для

формирования

куч

измельченной древесины относятся

пневмостакеры

и

стакеры, оснащенные механическими конвейерами. Стакеры

в

зависимости

от

формы

и

вместимости формируемой кучи могут быть стационарными, поворотными

и

передвижными.

Производительность

пневмосгакеров

достигает

200...250

пл.м

3

/ч.

На

рис. 3.47 показан пневмостакер

с

подъемно-опускной

стрелой.

Стакеры

такого

типа

завершают

трассу

системы

пневмотранспорта

измель-

ченной

древесины.

В

зависимости

от

длины кучи,

на

трассе может быть установлено несколько таких

пневмостакеров. Наличие

на

трубе

поворотного дефлектора позволяет

не

только

гасить скорость выброса

щепы,

но и

направлять

ее в

соответствующие участки

кучи,

снижая объем работы

бульдозера,

необходи-

мой

для

формирования кучи. Подъем

и

опускание стрелы

осуществляется

лебедкой

посредством

системы

тросов.

Высота

установки такого пневмостакера

над

основанием

к^чи

определяется

при

проектировании.

''

Эксплуатируемые

на

ряде предприятий стакеры типа

ПС 200 и ПС

200-2.

разработанные

ЛПКБ

«Союзпроммеханиза-

ция».

имеют

производительность

200

пл.м^'ч,

скорости

конвейеров

стрелы

0,5...!

м/с.

2)

Устанавливаются

при

использовании

для

подачи

коротья

в

производство

магистрального

ленточного

конвейера

или

верхней

ветви

скребковотросового

конвейера.

Прием,

хранение

и

подготовка

древесного

сырья

185

5

3

Рис

347

Пневмостакер

с

подъемно-опускной

стреюй.

1

-

cmpeta

подъемно-опускная

с

выдувной трубой,

2-деф1еь.тор,

3

—

Koieno,

4-лебедка,

5-башня

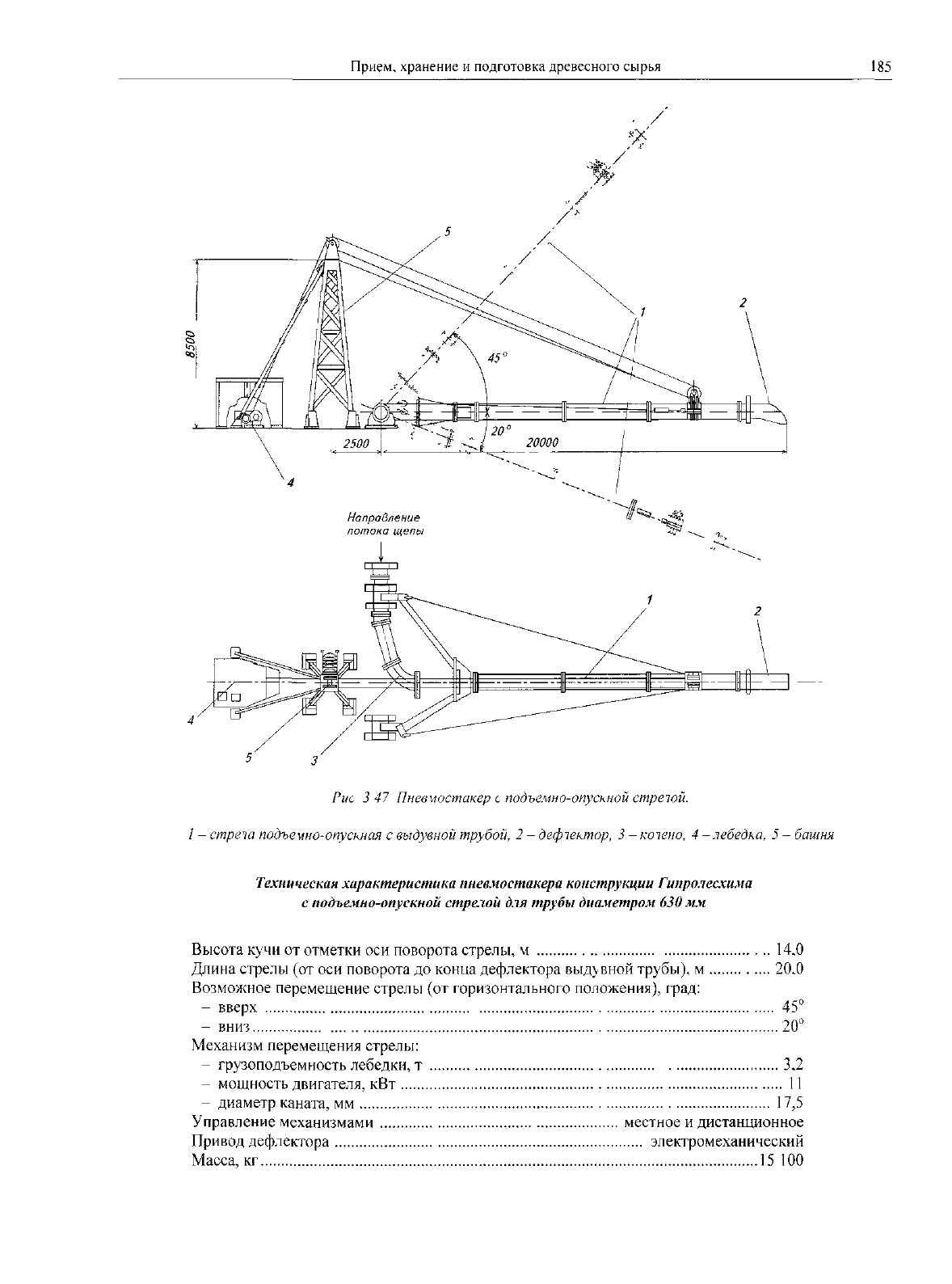

Техническая характеристика

пневмостакера

конструкции

Гипролесхима

с

подъемно-опускной

стрелой

для

трубы

диаметром

630 мм

Высота

кучи

от

отметки

оси

поворота стрелы,

м

14.0

Длина

стрелы

(от оси

поворота

до

конца дефлектора

выд\вной

трубы),

м

20.0

Возможное

перемещение

стрелы

(от

горизонтального

положения),

град:

-

вверх

45°

-

вниз

20°

Механизм

перемещения стрелы:

-

грузоподъемность лебедки,

т 3.2

-

мощность двигателя,

кВт

11

-

диаметр каната,

мм

17,5

Управление механизмами местное

и

дистанционное

Привод

дефлектора электромеханический

Масса,

кг 15 100

186

Оборудование,

применяемое

на

узлах

приема

и

складах

древесного

сырья,

коры

и

древесных

отходов

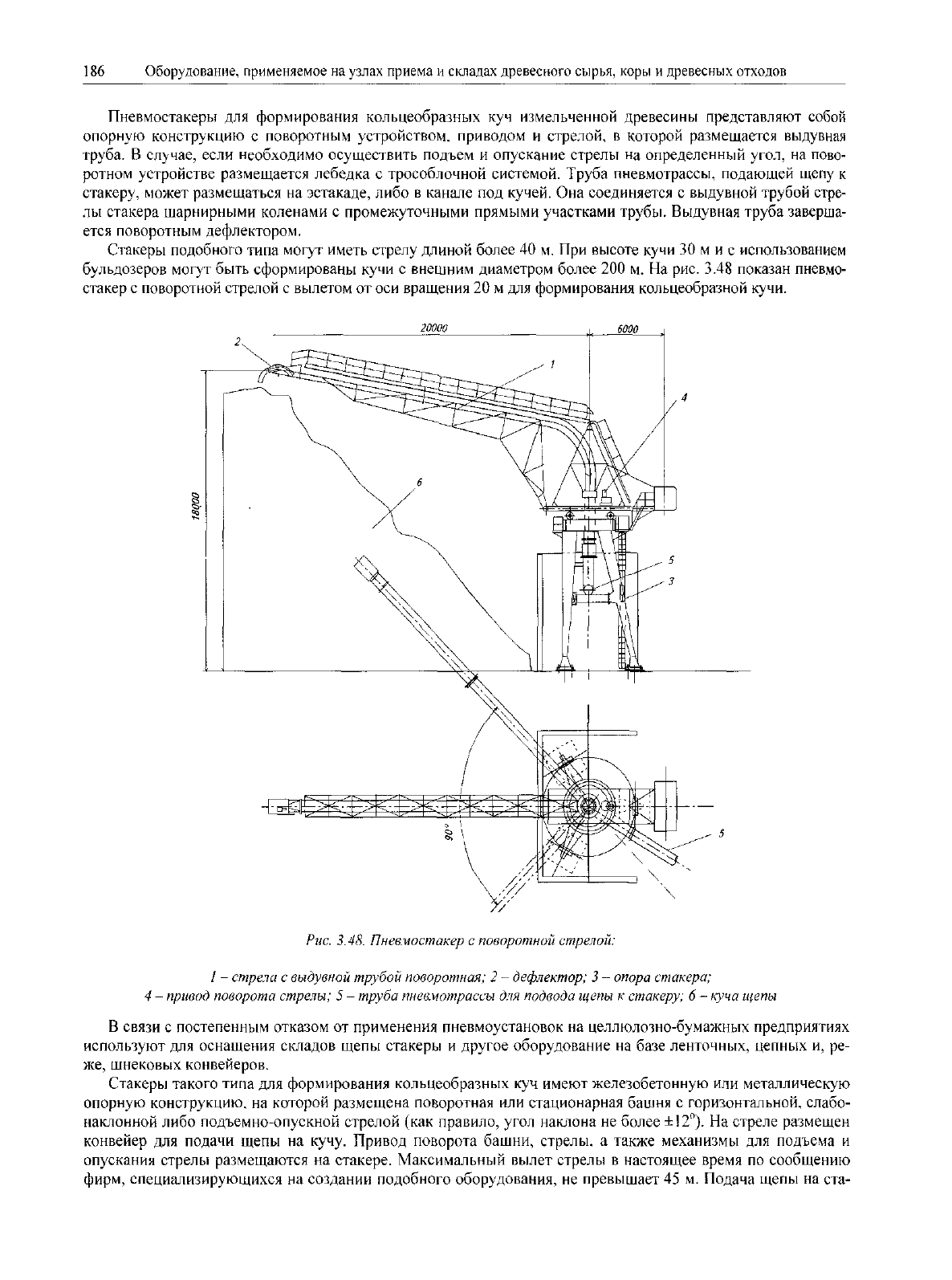

Пневмостакеры

для

формирования кольцеобразных

куч

измельченной

древесины представляют собой

опорную конструкцию

с

поворотным

устройством,

приводом

и

стрелой,

в

которой размещается

выдувная

труба.

В

случае, если необходимо осуществить подъем

и

опускание стрелы

на

определенный угол,

на

пово-

ротном устройстве размещается

лебедка

с

трособлочной системой.

Труба

пневмотрассы,

подающей щепу

к

стакеру,

может

размещаться

на

эстакаде, либо

в

канале

под

кучей.

Она

соединяется

с

выдувной трубой стре-

лы

стакера

шарнирными

коленами

с

промежуточными

прямыми

участками трубы. Выдувная

труба

заверша-

ется поворотным дефлектором.

Стакеры подобного типа могут иметь стрелу длиной

более

40 м. При

высоте

кучи

30 м и с

использованием

бульдозеров могут быть сформированы

кучи

с

внешним

диаметром

более

200 м. На

рис. 3.48 показан

пневмо-

стакер

с

поворотной стрелой

с

вылетом

от оси

вращения

20 м для

формирования кольцеобразной кучи.

20000

6000

Рис.

3.48.

Пневмостакер

с

поворотной стрелой:

!

-

стрела

с

выдувной трубой поворотная;

2 -

дефлектор;

3 -

опора стакера;

4

-

привод поворота стрелы;

5

—

труба

пневмотрассы

для

подвода щепы

к

стакеру;

6 -

куча щепы

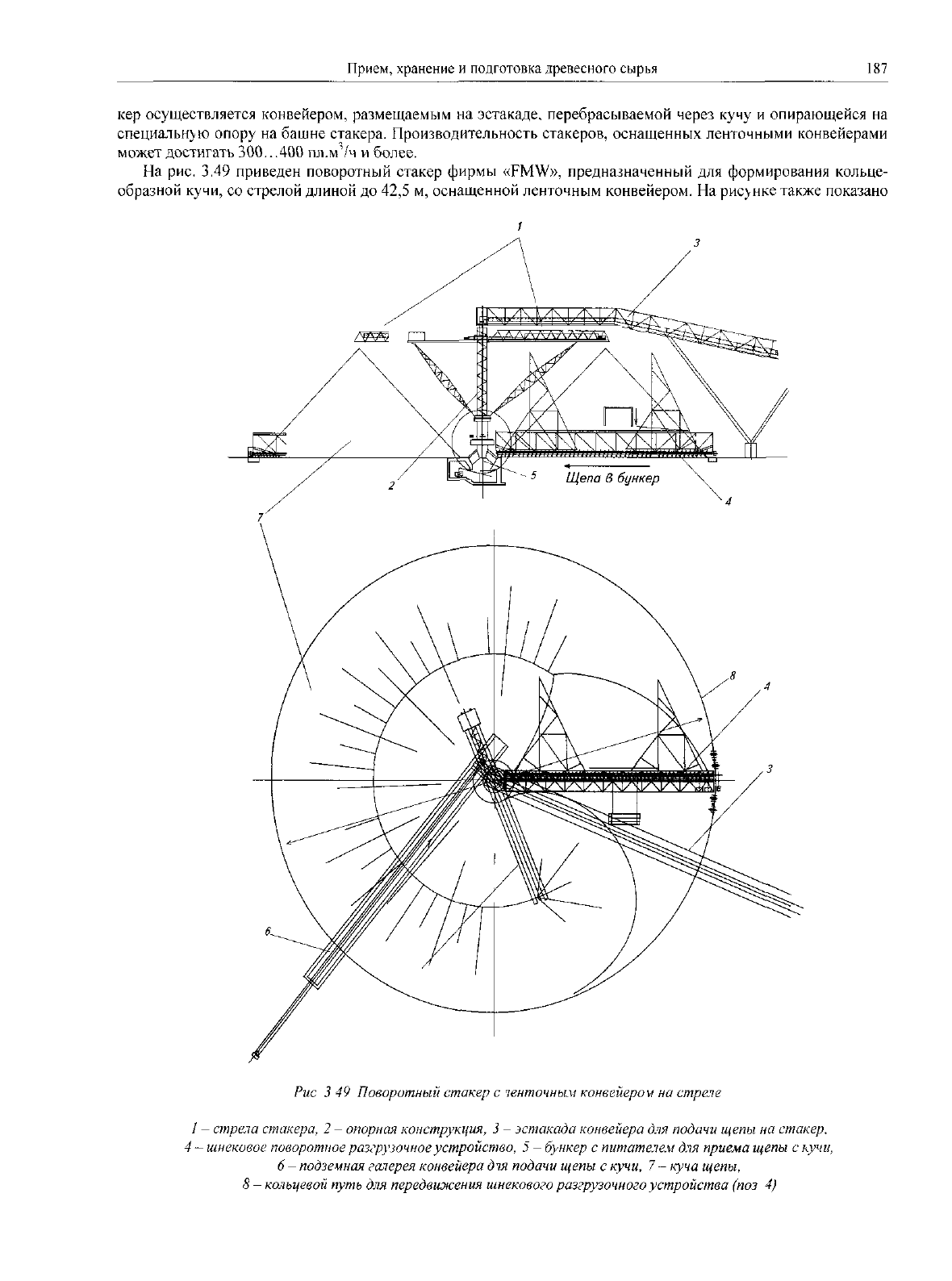

В

связи

с

постепенным отказом

от

применения

пневмоустановок

на

целлюлозно-бумажных предприятиях

используют

для

оснащения складов щепы стакеры

и

другое оборудование

на

базе

ленточных, цепных

и, ре-

же,

шнековых

конвейеров.

Стакеры такого типа

для

формирования

кольцеобразных

куч

имеют железобетонную

или

металлическую

опорную конструкцию,

на

которой размещена поворотная

или

стационарная

башня

с

горизонтальной, слабо-

наклонной

либо подъемно-опускной стрелой

(как

правило, угол наклона

не

более

±!

2°).

На

стреле

размещен

конвейер

для

подачи щепы

на

кучу. Привод поворота башни, стрелы,

а

также механизмы

для

подъема

и

опускания

стрелы размещаются

на

стакере.

Максимальный вылет стрелы

в

настоящее время

по

сообщению

фирм,

специализирующихся

на

создании подобного оборудования,

не

превышает

45 м.

Подача щепы

на

ста-

Прием, хранение

и

подготовка

древесного

сырья

187

кер

осуществляется конвейером, размещаемым

на

эстакаде,

переорасываемой

через

кучу

и

опирающейся

на

специальн>ю

опору

на

башне

стакера.

Производительность

стакеров,

оснащенных ленточными конвейерами

может

достигать

300.

..400

пл.м'/ч

и

более.

На

рис.

3.49

приведен поворотный

стакер

фирмы

«FMW»,

предназначенный

для

формирования кольце-

образной

кучи,

со

стрелой длиной

до

42,5

м,

оснащенной ленточным конвейером.

На

рис>нке

также показано

Рис

3 49

Поворотный стакер

с

ченточным

конвейером

на

стреле

1

-

стрела стакера,

2 -

опорная

конструкция,

3 -

эстакада конвейера

для

подачи щепы

на

стакер,

4-шнековое

поворотное

разгрузочное

устройство,

5 —

бункер

с

питателем

для

приема щепы

с

кучи,

6-подземная

галерея конвейера

для

подачи щепы

с

кучи,

7 -

куча щепы,

8

-

кольцевой путь

для

передвижения

шнекового

разгрузочного

устройства

(поз

4)

188

Оборудование,

применяемое

на

узлах

приема

и

складах

древесного

сырья,

коры

и

древесных

отходов

специальное

поворотное шнековое

устройство,

предназначенное

для

разборки кучи

и

подачи щепы

на

пита-

тель,

размещенный

под

осью

вращения стрелы

стакера.

Формирование прямоугольной кучи

может

осуществляться

с

применением передвижного стакера

с

лен-

точным

или

цепным

конвейером

на

стреле.

Такой

стакер

передвигается

по

путям,

размещаемым

вдоль

кучи

(см. рис.

3.18

г).

Куча имеет

в

сечении треугольную либо трапециевидную форму.

При

высоте

30 м ее

шири-

на

может быть

55...60

м

(при треугольной форме сечения

кучи)

и

более

(при трапециевидной форме). Раз-

борка

такой

кучи

может

осуществляться

портальным

скребковым

разгрузчиком,

передвигающимся

вдоль

кучи

по

рельсовым путям. Рабочая

стрела

разгрузчика опускается

на

кучу

и

послойно

подает

измельченную

древесину

из

кучи

на

магистральный конвейер, размещенный вдоль нее. Разборка такого склада может осу-

ществляться

также

и

шнековыми

разгрузчиками (см,

п.

3.3.10).

При

больших габаритах

куч

такого типа

доя

их

разборки дополнительно могут использоваться бульдозеры.

3

3.9.

УСТРОЙСТВА

ДЛЯ

РАСФОРМИРОВАНИЯ

ПУЧКОВ,

ПАЧЕК,

ПАКЕТОВ

КРУГЛЫХ

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

3.3.9.7

Устройства

для

роспуска

пучков

длинномерной

древесины

Технологические

процессы

приема, хранения, подготовки

и

транспортировки древесного сырья целлю-

лозно-бумажных предприятий

предусматривают

разобщение

пучков,

пачек,

пакетов

круглых лесоматериалов

на

отдельные

бревна.

К

числу

операций,

при

выполнении

которых

необходимо

обращение

с

отдельными

бревнами,

относятся:

-

раскряжевка (поперечная распиловка) длинномерных сортиментов

на

коротье;

-

раскряжевка

хлыстов;

-

окорка

хлыстов

и

сортиментов

в

корообдирочных

устройствах

с

кулачковыми,

ножевыми,

цепными

рабочими органами

и при

гидравлической окорке;

-

раздельная подача бревен

на

один,

два или три

потока;

-сортирование

хлыстов

и

сортиментов

по

породам,

качеств),

длинам, диаметрам

и пр.

Для

осуществления поштучной подачи хлыстов

и

сортиментов

с

разделением пучка, пачки,

пакела

разработа-

ны

различные

по

конструкции

устройства,

большая часть которых представляет собой

cncieMy

многоцепных

по-

перечных

конвейеров. Помимо установок

с

цепным тяговым органом

существуют

конструкции,

в

которых

пачки

лесоматериалов разделяются

в

результате

вибрации площадки,

на

которую

она

уложена, либо

в

качестве тягового

органа

используются

винты.

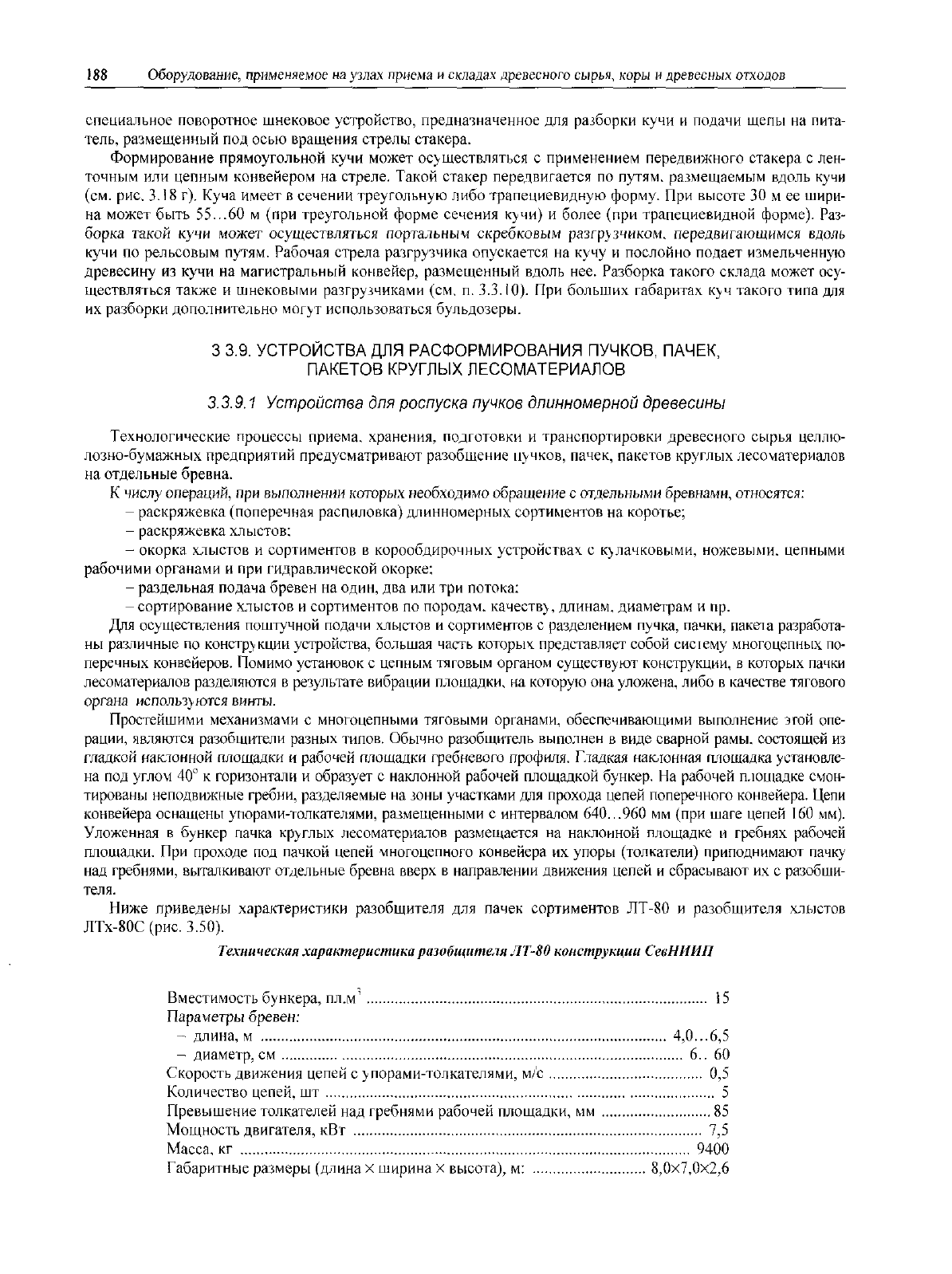

Простейшими

механизмами

с

многоцепными тяговыми органами, обеспечивающими выполнение

этой

опе-

рации,

являются разобщители разных типов. Обычно разобщитель выполнен

в

виде сварной

рамы,

состоящей

из

гладкой

наклонной площадки

и

рабочей

площадки

гребневого

профиля. Гладкая наклонная

площадка

установле-

на

под

углом

40° к

горизонтали

и

образует

с

наклонной рабочей площадкой бункер.

На

рабочей площадке

смон-

тированы

неподвижные гребни, разделяемые

на

зоны участками

для

прохода цепей поперечного конвейера. Цепи

конвейера оснащены упорами-толкателями, размещенными

с

интервалом

640...960

мм

(при шаге цепей

160

мм).

Уложенная

в

бункер пачка круглых лесоматериалов размещается

на

наклонной

площадке

и

гребнях рабочей

площадки.

При

проходе

под

пачкой цепей многоцепного конвейера

их

упоры

(толкатели)

приподнимают

пачку

над

гребнями, выталкивают отдельные бревна вверх

в

направлении движения цепей

и

сбрасывают

их с

разобщи-

теля.

Ниже

приведены

характеристики

разобщителя

для

пачек

сортиментов

ЛТ-80

и

разобщителя

хлыстов

ЛТх-80С

(рис.

3.50).

Техническая

характеристика

разобщителя

ЛТ-80

конструкции

СевНИИП

Вместимость бункера,

пл.м'

15

Параметры

бревен:

-

длина,

м

4,0...6,5

-

диаметр,

см

6..

60

Скорость движения цепей

с

упорами-толкателями,

м/с 0,5

Количество цепей,

шт 5

Превышение

толкателей

над

гребнями рабочей площадки,

мм 85

Мощность двигателя,

кВт 7,5

Масса,

кг

9400

Габаритные

размеры

(длина

х

ширина

х

высота),

м:

8,0x7,0x2,6

Прием,

хранение

и

подготовка

древесного

сырья

189

Рис.

3.50 Разобщители пачек

сортиментов

и

хлыстов:

а

-

разобщитель

ЛТ-80:

1

-

рама

разобщителя;

2

-гладкая

наклонная

пющадка;

3 -

рабочая

гребневидная

площадка;

4

-тяговая

цепь

с

упо-

рам

и-толкателям

и;

б-разобщитель

хлыстов

ЛТХ-80С:

I

-

гладкая наклонная

пющадка

секции разобщителя;

2 -

рабочая

гребневидная

площадка секции разобщителя;

3

-

тяговая цепь

с

упорами-толкателями;

4 -

наклонные площадки между секциями,

5 -

конвейер

для

уборки мусора

Техническая характеристика

раюбщцтеля

хлыстов

ЛТх-80С

конструкции

СевНИИП

Наибольший

объем,

пл.

ivr:

-

обрабатываемой

пачки

25

-

выдаваемого хлыста

4,9

Диаметр

одновременно

обрабатываемых

хлыстов,

см:

-

наибольший

100

-

наименьший

10

Длина

одновременно обрабатываемых

хлыстов,

м:

-

наибольшая

35

-

наименьшая

8

Количество

тяговых цепей,

шт 10

Мощность установленных двигателей,

кВт 30

Цикл

выдачи хлыста,

с

6,5...

10,0

Производительность

по

чистому времени работы

при

среднем объеме хлыста 0,75

м ,

пл.м

/ч 170

Габариты разобщителя (длина

х

ширинах

высота),

м

16,0x7,5x3,0

На

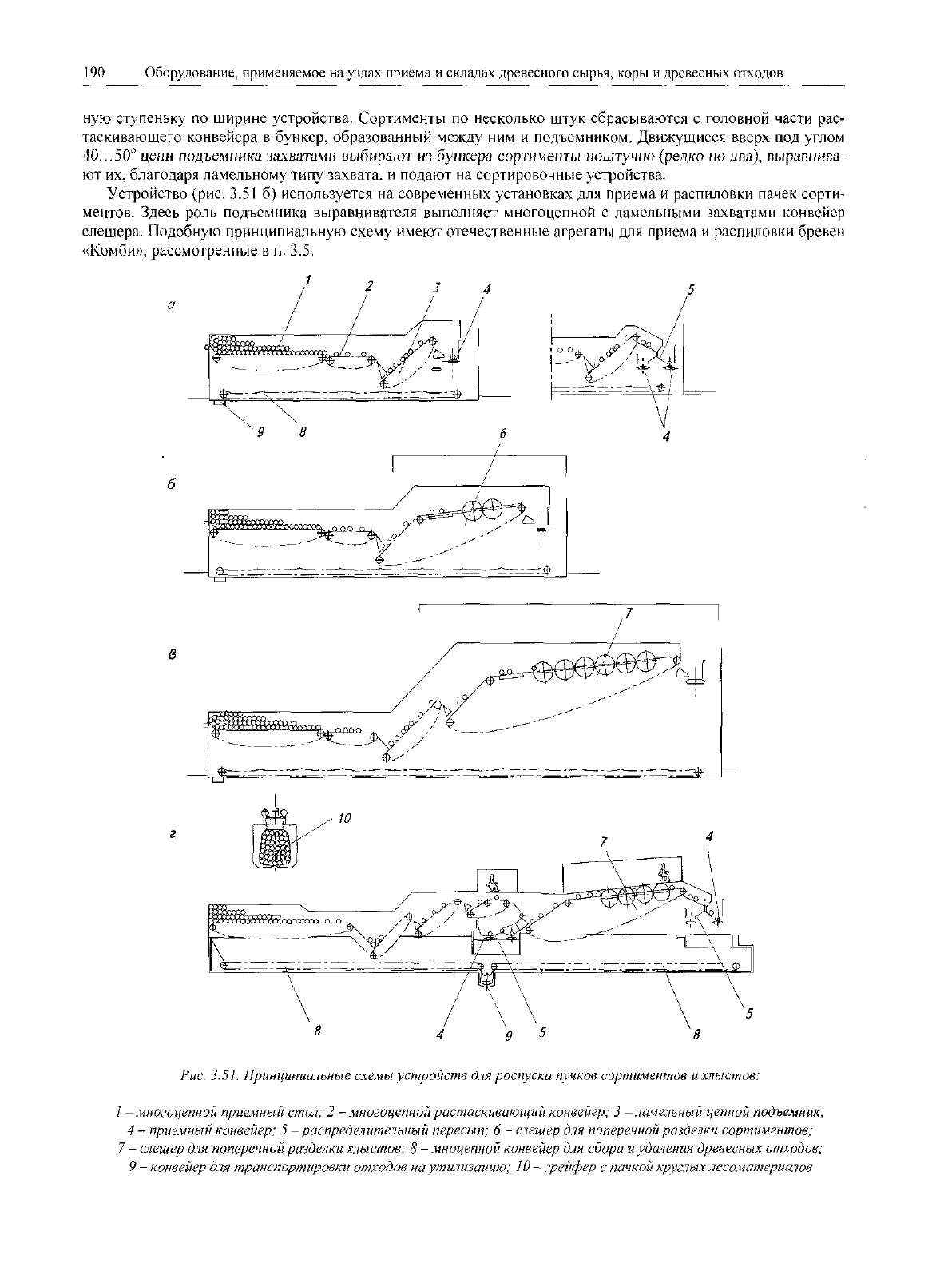

рис.

3.51

приведены

принципиальные

схемы

более

сложных многоцепных устройств

для

роспуска пуч-

ков

круглых сортиментов

и

хлыстов, встраиваемых

в

различные сортировочные

и

раскряжевочные агрегаты.

Устройство (рис.

3.51

а)

может

быть использовано

для

сортировочных установок (сортирование

по

длине,

диаметру, качеству окорки

и

т.д.).

Оно

состоит

из

приемного многоцепного

стола,

многоцепного растаски-

вающего конвейера

со

скоростью цепей, превышающей скорость цепей приемного стола,

и

многоцепного

подъемника-выравнивателя.

На

цепях первых

двух

элементов устройства захваты-упоры установлены

на ка-

ждой цепи,

на

подъемнике

-

захваты групповые,

ламельные,

соединяющие

две

цепи

и

образующие сплош-

190

Оборудование,

применяемое

на

узлах

приема

и

складах

древесного

сырья,

коры

и

древесных

отходов

ную

ступеньку

по

ширине

устройства. Сортименты

по

несколько штук сбрасываются

с

головной части рас-

таскивающего

конвейера

в

бункер, образованный между

ним и

подъемником. Движущиеся вверх

под

углом

40...50°

цепи

подъемника

захватами

выбирают

из

бункера

сортименты поштучно

(редко

по

два), выравнива-

ют их,

благодаря

ламельному

типу

захвата,

и

подают

на

сортировочные устройства.

Устройство (рис. 3.51

б)

используется

на

современных установках

для

приема

и

распиловки

пачек

сорти-

ментов. Здесь роль подъемника выравнивателя выполняет

многоцепной

с

ламельными

захватами

конвейер

слешера. Подобную

принципиальную

схему имеют отечественные агрегаты

для

приема

и

распиловки бревен

«Комби», рассмотренные

в п.

3.5.

9 5

Рис.

3.5!.

Принципиальные

схемы

устройств

для

роспуска пучков

сортиментов

и

хлыстов:

]

-

многоцепной

приемный

стол;

2 -

многоцепной

растаскивающий конвейер;

3

-ламельный

цепной подъемник;

4

-

приемный

конвейер;

5 -

распределительный пересып;

6 -

слешер

для

поперечной разделки

сортиментов;

7

-

слешер

для

поперечной разделки хлыстов;

8-мноцепной

конвейер

для

сбора

и

удаления древесных отходов;

9

-

конвейер

для

транспортировки

отходов

на

утилизацию;

10

-

грейфер

с

пачкой

круглых

лесоматериалов

Прием,

хранение

и

подготовка древесного

сырья

191

На

рис.

3.51

в и

3.5!

г

показаны

устройства,

встраиваемые

в

агрегаты

для

раскряжевки

и

сортировки

хлы-

стов.

Устройство

на

рис. 3.51

в

используется

в

агрегате

для

поперечной раскряжевки

хлыстов,

а

устройство

на

рис.

3.51

i

предназначено

для

предварительного

отбора

хлыстов,

направляемых

в

другие

потоки

и для

подачи

на

раскряжевку оставшихся

хлыстов.

Привод

устройств

-

электромеханический

(через

цепные

или

клиноременные

передачи)

или

электрогид-

равлический

(со

ступенчатым либо бесступенчатым

регулированием

скоростей).

Все

современные

устройства

для

роспуска

и

распиловки бревен

имеют

систему

сбора

и

удаления мусора

и

древесных

отходов.

Загрузка устройств осуществляется кранами

либо

лесопогрузчиками.

Управление всеми установками

для

роспуска

п>чков

круглых

лесоматериалов

производится дистанцион-

но

из

пульта управления.

Техническая

производительность

устройств

для

роспуска пучков сортиментов

длиной

4...6,5

м

может

достигать

150...250

пл.м"/ч,

а

устройств

для

роспуска

пучков

хлыстов

-

200...400

пл.м

я

/ч

в

зависимости

от

объема

пачек, длины

и

объема

хлыстов

и

сортиментов

и др.

3

3.9.2.

Питатели

для

короткомерной

древесины

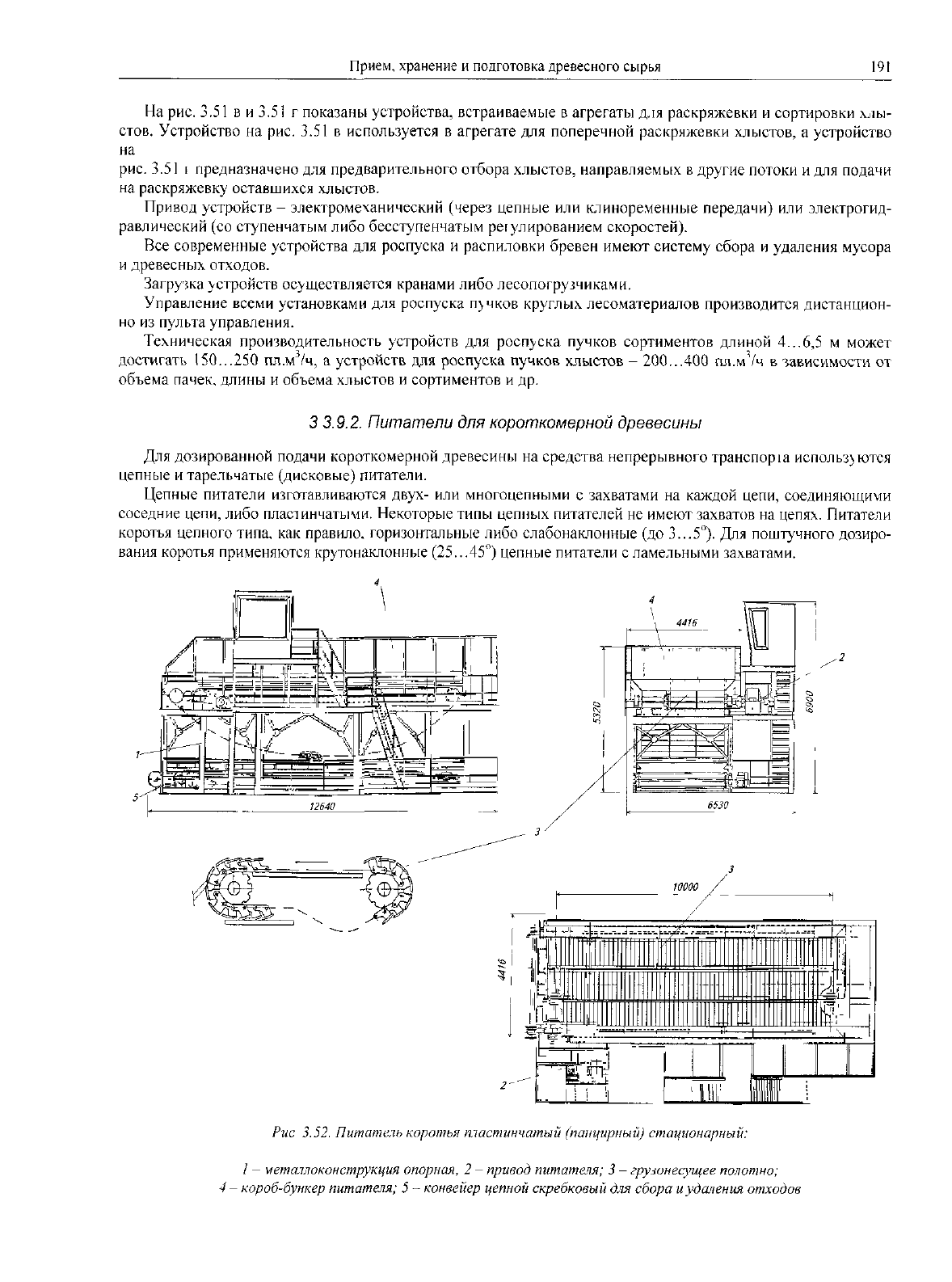

Для

дозированной подачи короткомерной древесины

на

средства

непрерывного

транспорт

использ>ются

цепные

и

тарельчатые (дисковые) питатели.

Цепные питатели изготавливаются

двух-

или

многоцепными

с

захватами

на

каждой цепи, соединяющими

соседние цепи, либо

пластинчатыми.

Некоторые типы цепных питателей

не

имеют

захватов

на

цепях. Питатели

коротья цепного типа,

как

правило,

горизонтальные либо слабонаклонные

(до

3...5

0

).

Для

поштучного дозиро-

вания

коротья применяются крутонаклонные

(25...45°)

цепные питатели

с

ламельными

захватами.

Рис

3.52. Питатель коротья

пластинчатый

(панцирный)

стационарный:

!

-

металлоконструкция опорная,

2 -

привод

питателя;

3 -

грумнесущее

полотно;

4

-

короб-бункер питателя;

5

-

конвейер цепной скребковый

для

сбора

и

удаления

отходов