Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии

Подождите немного. Документ загружается.

А.А. Тимофеев, "Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии"

В зависимости от источника инфекции гнойно-воспалительные процессы челюст-

но-лицевой области и шеи Ю.И. Вернадский (1985) делит на 8 групп: одонтогенные - причи-

ной их возникновения являются гангренозные зубы и их корни; интраоссальные - возникают

вследствие периоститов, остеомиелитов, затрудненного прорезывания зубов мудрости, гаймо-

ритов, кист и др.; гингивальные - их развитие связано с наличием пародонтита, гингивита; муко-

стоматогенные - обусловлены наличием стоматитов, глосситов; саливаторные - возникают в

результате сиалодохитов, сиалоаденитов; тонзиллярно-глоточные; риногенные и отогенные.

По моему мнению, все абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области и шеи

достаточно разделить в зависимости от источника их возникновения на две группы:

одонтогенные и неодонтогенные. При одонтогенном пути проникновения инфекции ос-

новной причиной служат заболевания твердых тканей зуба, пародонта и костной ткани. При не-

одонтогенных гнойно-воспалительных процессах начало заболевания связано с механической

травмой, инфицированием тканей во время проведения анестезии, тонзиллитом, отитом, рини-

том и др.

По тяжести течения болезни больных с флегмонами условно делят на три группы:

1-я группа (легкая) - больные с флегмонами, локализованными в одной анатомической

области; 2-я (средней тяжести) - больные с флегмонами, локализованными в двух и бо-

лее анатомических областях; 3-я - тяжелобольные с флегмонами мягких тканей дна по-

лости рта, шеи, половины лица, а также сочетание флегмоны височной области с подви-

сочной и крылонёбной ямками.

Клинически при возникновении абсцессов наблюдается уплотнение тканей, которое со-

провождается появлением припухлости лица и шеи. Над областью гнойника нередко появляет-

ся гиперемия кожи. Если гнойный процесс расположен в глубоких участках челюстно-лицевой

области (крыловидно-нижнечелюстное и окологлоточное пространства, крылонёбная и подви-

сочная ямка и др.), то воспалительные изменения со стороны кожных покровов отсутствуют.

Важным признаком абсцесса является симптом флюктуации, или зыбления. Он возникает

в результате наличия гноя, заключенного в полость с эластичными стенками, которые передают

толчок от одной стенки по всем направлениям. Этот симптом отсутствует при локализации абс-

цесса на большой глубине, особенно под слоем мышц.

При ограниченном гнойном воспалении мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи

клинические симптомы интоксикации выражены обычно умеренно, а при вяло развивающемся

процессе они могут отсутствовать. Это является особенностью абсцесса как гнойного процесса,

отграниченного от окружающих тканей пиогенной мембраной - внутренней стенкой гнойника,

выстланной грануляционной тканью. Пиогенная оболочка отграничивает гнойно- некротический

процесс и продуцирует экссудат. Способность окружающих мягких тканей создавать грануляци-

онный вал является проявлением нормальной защитной реакции организма, направленной на изо-

лирование гнойного воспаления, а также является проявлением неспецифической реактивности,

которая определяется нормальным состоянием физиологических систем здорового организма. В

тканях челюстно-лицевой области пиогенная мембрана тонкая и не везде чётко определяется.

Одонтогенные абсцессы чаще локализуются в подглазничной, щечной, скуловой, около-

ушной, подподбородочной и поднижнечелюстной областях, крыловидно-нижнечелюстном про-

странстве, крылонёбной ямке, челюстно- язычном желобке и реже в других участках околоче-

люстных мягких тканей. В отличие от абсцесса, при флегмоне происходит разлитое распро-

странение воспалительного процесса. Одонтогенные флегмоны характеризуются такими же

местными и общими симптомами, какие наблюдаются и при одонтогенных абсцессах, только в

более выраженной степени. К местным признакам относятся: обширная припухлость мягких

тканей, гиперемия кожных покровов и разлитой, плотный, болезненный инфильтрат. В даль-

нейшем появляется флюктуация. Самопроизвольная боль усиливается, наблюдается повыше-

ние местной температуры. Нарушается функция глотания, жевания и речи, а в некоторых слу-

чаях и дыхания. Выраженность местных симптомов зависит от остроты воспалительного про-

цесса и локализации гнойного очага.

А.А. Максименко и П.Ю. Столяренко (1976) указывают на нарушение функции внешнего

дыхания у больных гнойно- воспалительными заболеваниями мягких тканей, степень которого

зависит от локализации и распространения воспалительного процесса. Так, при локализации

гнойника в подбородочной, подглазничной и скуловой областях нарушенная функция внешнего

дыхания восстанавливается через 1-2 суток после вскрытия гнойного очага; подвисочной и кры-

лонёбной ямках, височной области - 5 суток; крыловидно-нижнечелюстном пространстве и

поднижнечелюстной области - через 5-7 суток.

В.А. Ольшевский и соавт. (1982) отметили изменение кровообращения мягких тканей у

больных острыми одонтогенными процессами в зоне патологического очага: снижение скорости

кровотока, ухудшение венозного оттока. Через сутки после операции вскрытия гнойника веноз-

275

10. ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

ный застой увеличивается в результате усиливающегося оттока тканей. Улучшение всех рео-

графических показателей происходит на 7-е сутки после операции.

Одонтогенные абсцессы и флегмоны часто сопровождаются выраженной интоксикацией ор-

ганизма: высокая температура тела (до 39-40(С), лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг влево, эозино-

пения (анэозинофилия), высокие цифры СОЭ (до 55 мм/час) и др. Согласно данным И.А. Быковой и

соавт. (1987), анемия при гнойно-воспалительных процессах лица и шеи, более чем у половины

больных не связана с дефицитом железа сыворотки крови. Снижение числа эритроцитов и концен-

трации гемоглобина обусловлено угнетением скорости эритропоэза в условиях интоксикации.

При аденофлегмоне развитие воспалительного процесса происходит более медленно и

характеризуется нарастанием инфильтрации тканей и образованием гнойного экссудата. Если

возникновению воспалительного процесса предшествует предварительная микробная сенси-

билизация организма больного к стафилококку, стрептококку, кишечной палочке и другим мик-

роорганизмам, то развитие аденофлегмоны происходит быстро и характеризуется агрессивно-

стью течения, что усложняет проведение дифференциальной диагностики аденофлегмоны с

одонтогенной флегмоной.

Дифференциальная диагностика отграниченных и разлитых воспалительных процес-

сов в ранней стадии воспаления представляет довольно трудную задачу, так как в началь-

ный период своего развития абсцесс и флегмона имеют наибольшее сходство по клиниче-

ским симптомам и лабораторным показателям крови. Мы применяем следующий способ

дифференциальной диагностики абсцессов и флегмон: вначале одновременно берем

каплю крови из пальца, центра воспалительного инфильтрата и на его границах, затем оп-

ределяем в каждой пробе количество лейкоцитов, содержащихся в 1 мкл крови, а также го-

товим мазки для подсчета формулы крови, которые окрашиваем по Романовскому-Гимзе, и

на определение ЩФ лейкоцитов (для выявления активности ЩФ лейкоцитов). При одновре-

менном увеличении числа нейтрофильных гранулоцитов (более чем в 2,2 раза) и показате-

ля активности щелочной фосфатазы лейкоцитов (на 30 условных единиц) как в центре вос-

палительного очага, так и на его границах (на фоне местного лейкоцитоза),по сравнению с

пробой крови, взятой из пальца, устанавливаем диагноз разлитого воспалительного процес-

са - флегмоны (авт. свид. N412012 от 1986). Это дает возможность уточнить диагноз и свое-

временно назначить адекватное лечение (А.А. Тимофееву983).

Симптоматика неодонтогенных абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области

практически не отличается от клинических проявлений этих процессов одонтогенного проис-

хождения, что затрудняет дифференциальную диагностику. Большую роль в установлении

правильного диагноза играет тщательно собранный анамнез. В первую очередь необходимо

выяснить, не предшествовало ли воспалительному процессу заболевание зубов и тщатель-

но осмотреть полость рта для выявления состояния зубов и наличия различных одонтоген-

ных очагов инфекции (патологические зубо-десневые карманы, свищи на альвеолярном от-

ростке, перикоронит, болезненное утолщение альвеолярного отростка, инфильтрат по пере-

ходной складке, пародонтит и др.). Особое внимание необходимо уделить рентгенологиче-

скому исследованию челюстей, проводимому для определения патологических изменений в

кости, связанных с заболеванием зубов. Следует проводить дифференциальную диагности-

ку абсцессов и флегмон одонтогенного происхождения с фурункулами и карбункулами лица,

рожистым воспалением, острыми воспалительными заболеваниями слюнных желез, нагно-

ившимися кистами мягких тканей.

При фурункуле развивается острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фол-

ликула и окружающей соединительной ткани. Карбункул является разлитым гнойно-

некротическим воспалением кожи и подкожной жировой клетчатки, исходящим из нескольких

волосяных фолликулов и сальных желез. Следовательно, основным отличием фурункулов и

карбункулов от одонтогенных флегмон является отсутствие одонтогенных очагов и наличие

гнойно-некротических стержней (рис.10.2.1).

При рожистом воспалении лица воспалительный процесс захватывает только слои

кожи, а связи с одонтогенным источником нет. На коже лица появляется участок выраженной

гиперемии с четкими границами, который возвышается над уровнем здоровой кожи. Своими

очертаниями рожистое воспаление напоминает рисунки "языков пламени", могут поражаться

симметричные участки кожи лица (рис.10.4.2).

Симптомами, которые отличают одонтогенную флегмону от калькулезных и некальку-

лезных сиалоаденитов, являются: выделение при сиалоадените из протоков желез гноя, при

наличии слюнного камня в протоке больших слюнных желез его можно определить пальпатор-

но, рентгенография мягких тканей дна полости рта вприкус позволяет выявить слюнные камни в

поднижнечелюстной железе.

276

А.А. Тимофеев, "Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии"

Отличие нагноившихся кист мягких тканей от одонтогенных флегмон заключается в

том, что при нагноившихся кистах из анамнеза можно установить, что воспалительному про-

цессу предшествовало появление образования мягкоэластической консистенции. При пункции

кисты можно получить жидкое содержимое. В полости рта одонтогенный источник воспаления

не обнаруживается.

В литературе имеются сведения о том, что наряду с давно признанными аэробными и

факультативными возбудителями абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области, такими как

стафилококк, стрептококк, грамотрицательные бактерии и другие микроорганизмы, все чаще в

роли этиологического фактора возникновения этих заболеваний выступают анаэробные некло-

стридиальные микробы - бактероиды, вейлонеллы, пептококки и др.

а) б)

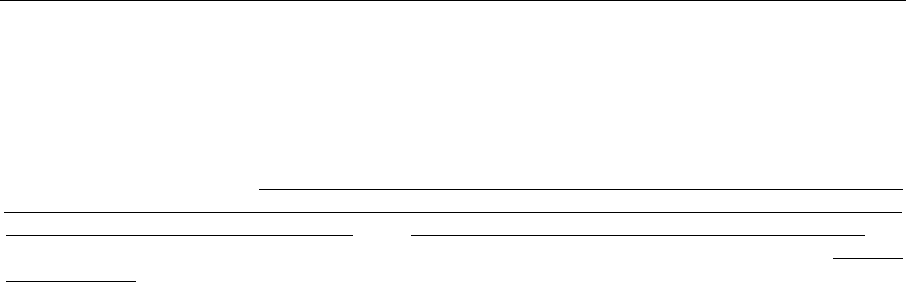

Рис.10.4.2. Внешний вид больных с эритематозной формой рожистого

воспаления лица (а -двухсторонним, б - односторонним)

По мнению А.Г. Тышко и соавторов (1984), бактероидная инфекция заслуживает особого

внимания клиницистов не только из-за высокого удельного веса в патологии человека, но и

ввиду многообразия клинических проявлений, обусловленных локализацией процесса, видо-

вым составом возбудителей и состоянием организма больного.

На основании проведения нами микробиологических исследований установлено, что из

одонтогенных очагов наиболее часто высевались монокультуры золотистого (47,6%) и эпидер-

мального (33,3%) стафилококков, реже - стрептококк (19,1%).

Микроорганизмы, которые высеяны из гнойных очагов у больных одонтогенными

абсцессами были представлены как аэробной (94,5%), так и анаэробной (5,5%) микрофлорой.

Монокультуры бактерий встречались чаще (в 92,7%), чем их ассоциации (в 7,3%), Среди аэро-

бов наиболее часто встречались золотистый (52,9%) и эпидермальный (19,7%) стафилококки,

реже - стрептококк (11,8%), кишечная (5,9%) и синегнойная (5,9%) палочки, протей (3,8%). Гра-

мотрицательные анаэробы (вейлонеллы, бактероиды) и грамположительные анаэробы (эубак-

терии) находились только в ассоциативных связях с аэробными микробами.

У больных одонтогенными флегмонами в гнойных очагах обнаружены не только аэро-

бы (в 78,8%), но и анаэробы (21,2%). Микроорганизмы были как в монокультуре - 67,5% (аэробы -

56,7%, анаэробы - 8,8%), так и в ассоциациях- 32,5% (аэробов - 20,0%, анаэробов - 2,5%, аэро-

бов и анаэробов -10,0%). Аэробы представлены золотистым и эпидермальным стафилококка-

ми, кишечной палочкой, гемолитическим стрептококком, энтерококком, протеем и диплококком.

Среди анаэробов встречались грамотрицательные (бактероиды, вейлонеллы) и грамположи-

тельные (пептострептококки, эубактерии). В монокультуре высевали золотистый и эпидермаль-

ный стафилококки, вейлонеллы, пептострептококки и эубактерии.

Таким образом, у больных с ограниченными одонтогенными гнойно-воспалительными

процессами мягких тканей в гнойных очагах наиболее часто были обнаружены монокультуры

аэробных микроорганизмов, которые представлены, в основном, грамположительной микро-

флорой (золотистый и эпидермальный стафилококки, стрептококки) и редко - грамотрицатель-

ными микроорганизмами (кишечной и синегнойной палочками, протеем). Анаэробы, при ограни-

ченных гнойно-воспалительных процессах мягких тканей, всегда находились в ассоциациях с

аэробами. Больные, у которых из гнойных очагов высеяны ассоциации аэробных и анаэробных

микроорганизмов, отличались особой тяжестью течения заболевания, выраженностью общей и

277

10. ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

местной клинической симптоматики. При разлитых гнойных процессах мягких тканей, которые

располагались в одной анатомической области (чаще аденофлегмоны) выявлены монокульту-

ры микроорганизмов, а у больных с флегмонами, занимавших две и более анатомических об-

ластей (дна полости рта, половины лица) - монокультуры анаэробов, ассоциации только ана-

эробов, ассоциации различных видов аэробов, а также анаэробных и аэробных микробов.

Определение антибиотикочувствительности показало, что монокультуры стафилококков,

высеянных у больных ограниченными одонтогенными гнойно- воспалительными заболевания-

ми мягких тканей проявляют чувствительность к большинству из исследуемых антибиотиков. В

группе препаратов пенициллина они были устойчивы к калиевой и натриевой соли пенициллина

и имели чувствительность к полусинтетическим пенициллинам (метициллину, ампициллину, ок-

сациллину, карбенициллину), а также к противостафилококковым антибиотикам резерва (эрит-

ромицин, олеандомицин, линкомицин, ристомицин). Проявляли малую чувствительность к ами-

ногликозидным антибиотикам (гентамицин, неомицин, мономицин, канамицин).

Стафилококки в ассоциации с аэробами мало изменяли свою антибиотикочувствитель-

ность, а с анаэробами - были чувствительны только к аминогликозидным препаратам, цефа-

лоспоринам и тиенаму.

У больных разлитыми гнойно-воспалительными процессами мягких тканей монокультуры

стафилококков проявляли чувствительность к аминогликозидным препаратам, цефалоспори-

нам тиенаму и в меньшей степени - к полусинтетическим пенициллинам и противостафилокок-

ковым антибиотикам резерва. В ассоциациях с аэробами антибиотикочувствительность стафи-

лококков значительно снижалась, а с анаэробами - стафилококки были устойчивы ко всем ан-

тибиотикам, кроме тиенама.

Рассматривая вопросы патогенеза острых одонтогенных воспалительных заболеваний

мягких тканей, мы попытались выяснить где же образуется гной, который мы обнаруживаем в

околочелюстных мягких тканях. В литературе существует различное мнение. Принципиальная

возможность механического распространения гноя из лунки зуба в костномозговое пространст-

во нижней челюсти и околочелюстные мягкие ткани подтверждались экспериментальными

исследованиями А.Н. Василенко (1966). Однако этим механизмом трудно объяснить, почему в

большинстве случаев признаки острого воспалительного процесса в околочелюстных мягких

тканях появляются почти одновременно с признаками острого воспалительного процесса в па-

родонте. ГА. Васильев (1973) считает, что инфекционный процесс распространяется от одон-

тогенного очага в мягкие ткани по лимфатическим сосудам. По мнению же М.М. Соловьева и

И. Худоярова (1979), формирование гнойника в мягких тканях вокруг челюсти связано не с

прорывом гноя под надкостницу через костный дефект, а с образованием в патологическом

очаге "собственного" гноя под влиянием микроорганизмов, бактериальных токсинов и продуктов

тканевого распада, проникших сюда вдоль сосудов, проходящих в каналах компактного

вещества кости.

Для выяснения механизма образования гноя нами изучен морфологический его

состав у больных данной патологией. Цитологическими исследованиями состава гнойного

экссудата установлено, что при гнойных лимфаденитах и аденофлегмонах он состоит из деге-

неративно измененных сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, макрофагов,

единичных эозинофилов, базофилов и плазматических клеток. Значительное число типичных и

атипичных форм лимфоцитов (до 20-26 шт. на 100 подсчитанных клеток в мазке) указывает на

то, что гнойник происходит из лимфатического узла. У больных одонтогенными абсцессами в

гнойном содержимом встречаются дегенеративно измененные сегментоядерные нейтрофилы,

моноциты, макрофаги, а также единичные клетки лимфатического ряда, эозинофилы, плазма-

тические клетки. Гнойный экссудат больных одонтогенными флегмонами был представлен поч-

ти одними дегенеративно измененными сегментоядерными нейтрофилами. В мазке находили

единичные моноциты, макрофаги и лимфоциты. Отмечена закономерность, что чем тяжелее

протекал флегмонозный процесс, тем меньше сопутствующих дегенеративно измененных сег-

ментоядерных нейтрофильных клеток мы встречали (вплоть до их полного отсутствия).

Таким образом выяснено, что гнойный экссудат больных острыми одонтогенными

гнойно- воспалительными процессами мягких тканей представлен только клетками кро-

ви. Костномозговых клеток, в отличие от Е.К. Зеленцовой (1948), в гнойном содержимом

мы не обнаружили. Этот факт, по моему мнению, подтверждает правильное предполо-

жение М.М. Соловьева и И. Худоярова (1979) о том, что при острых одонтогенных воспа-

лительных процессах в околочелюстных мягких тканях формируется "собственный"

гной и его образование не связано с механическим "прорывом" (распространением) из

лунки зуба в костномозговое пространство нижней челюсти и околочелюстные мягкие

ткани.

278

А.А. Тимофеев, "Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии"

Отмечено, что наличие в ране смешанной инфекции благоприятствует развитию ана-

эробных бактерий, так как аэробы, поглощая кислород, способствуют развитию анаэробов

(И.Г. Руфанов, 1948; М.И. Кузин и соавт., 1981; В.И. Стручков и соавт., 1984).

Клиническая картина заболеваний, вызванных анаэробной инфекцией, отличается

особой тяжестью и отсутствием положительной динамики процесса даже при достаточном дре-

нировании воспалительного очага. Она характеризуется быстрым нарастанием симптомов ин-

токсикации, у больных появляются тахикардия, расстройства микроциркуляции. К общим про-

явлениям инфекции, вызванной аспорогенными анаэробами, относится субъиктеричность

склер и желтушность кожных покровов, анемия, значительный лейкоцитоз и высокое СОЭ. При-

знаками участия в инфекционном процессе анаэробов можно считать неприятный запах экссу-

дата, обилие некротизированных тканей в гнойных очагах, грязно-серый цвет гнойного содер-

жимого с наличием в нем капелек жира. Размножение бактероидов может сопровождаться вы-

делением газов, которые способствуют более легкому проникновению бактерий за пределы

воспалительного очага. Увеличение давления в тканях патологического очага еще больше на-

рушает кровообращение, способствуя гипоксии и развитию анаэробных микроорганизмов. По-

сле проведенной операции из раны отделяется небольшое количество зловонного ихорозного

гноя. Мышцы имеют вид вареного мяса. При участии в гнойно-воспалительном процессе бакте-

роидов вида меланиногеникус отделяемое ран часто имеет темный или бурый оттенок. Обычно

применяемые для лечения антибактериальные препараты малоэффективны.

Опасным проявлением анаэробной инфекции является септический шок, который обу-

словливает крайне высокую (50-70%) летальность (Ю.Г. Шапошников, 1984). Отмечается раз-

витие септических флеботромбозов не только вблизи очага инфекции, но и в отдаленных мес-

тах - в легких, мозге, печени, суставах и других областях.

По клинической картине не всегда удается отличить инфекцию, вызванную анаэробной

микрофлорой от гнилостной аэробной инфекции, вызванной кишечной палочкой, протеем и

другими микроорганизмами (Е.А. Решетников, 1984). Во всех случаях тяжелого течения острого

воспалительного процесса необходимо взять кусочек некротизированных тканей для бактерио-

скопического и бактериологического исследования.

С.Н. Ефуни и соавторы (1981) считают, что производить забор отделяемого и тканей, ча-

ще мышц, из очага поражения следует на предметные стекла. Затем стекла нужно высушивать

над пламенем горелки, охладить и в течение минуты окрасить мазки метиленовым синим. По-

сле их промывания и повторного высушивания автор рекомендует производить микроскопию

препарата. Наличие небольшого количества "грубых" палочек, расположенных среди мышеч-

ных фрагментированных волокон, является подтверждением участия анаэробных микроорга-

низмов в воспалительном процессе. Забор гнойного содержимого для выявления анаэробов

производят в специальные транспортные среды (А.Г. Тышко и соавт., 1984).

Мною изучено состояние местной и общей неспецифической резистентности организма

больных данной патологией. Выявлено, что при острых одонтогенных лимфаденитах

имеется некоторое снижение только уровня лизоцима в смешанной слюне на фоне неиз-

мененной общей неспецифической резистентности, а также секреции смешанной слюны,

больших и малых слюнных желез. Абсцедирование лимфатических узлов происходит при

дальнейшем снижении содержания лизоцима в смешанной слюне и уже в крови, а также

секреции смешанной слюны. Одонтогенные абсцессы развиваются при еще большем

снижении как местного иммунитета - лизоцима смешанной слюны, так и общей неспецифи-

ческой резистентности - лизоцима крови, а также снижении количества и секреторной

функции малых слюнных желез, секреции смешанной слюны. Одонтогенные флегмоны

наблюдаются у больных при значительном снижении уровня лизоцима смешанной слюны

и крови, дальнейшем понижении секреции смешанной слюны и больших слюнных желез, а

также количества и функции малых слюнных желез (А.А. Тимофеев, 1988).

После проведенного медикаментозного лечения уровень лизоцима в смешанной слюне и

крови восстанавливается не ранее, чем через 2-4 недели после выписки больных (в зависимо-

сти от тяжести заболевания).

Следовательно, автором выявлено, что гнойно- воспалительные заболевания мягких

тканей протекают на фоне временного иммунодефицита - пониженного содержания лизоцима

слюны и крови, который не устраняется традиционным медикаментозным лечением и требует

назначения иммунокоррегирующей терапии.

Нами определена фармакокинетика антибиотика в кровь и ткани воспалительного

очага челюстно-лицевой области и шеи при его внутримышечном введении больным

острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями. Установлено, что у всех лиц

уже через 4-6 часов после введения препарата создается терапевтическая концентрация

в крови. В воспалительно измененные мягкие ткани патологического очага антибиотик

279

10. ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

не проникал совсем или там создавалась такая концентрация, которая значительно ниже

минимальной подавляющей дозы. Это указывает на недостаточный эффект общей антибио-

тикотерапии при лечении больных данной патологией. Поэтому перед нами встал вопрос о це-

лесообразности назначения антибиотиков у больных острыми серозными одонтогенными лим-

фаденитами, воспалительными инфильтратами и ограниченными гнойно-воспалительными за-

болеваниями мягких тканей. Тем более, что антибиотики, как мы выяснили, дополнительно уг-

нетают неспецифическую резистентность организма. Поэтому при лечении все наши мероприя-

тия были направлены на повышение защитных сил организма больного (Тимофеев А.А., 1988)

путем проведения иммунокоррегирующий терапии лизоцимом.

Абсцессы и флегмоны подглазничной области

Границами подглазничной области являются: сверху - нижний край глазницы; внутри -

боковая стенка носа; снизу - альвеолярный отросток верхней челюсти; снаружи - скуло- челю-

стной костный шов. На передней стенке верхней челюстной кости располагаются мягкие ткани.

Каждая мимическая мышца имеет свой рыхлый фасциальный футляр, а между ними проходят

тонкие прослойки жировой клетчатки, которые сообщаются между собой. Данные топографо-

анатомические особенности подглазничной области обусловливают значительный отек мягких

тканей при воспалении. В клыковой ямке расположен носогубный лимфатический узел, который

принимает лимфу из поверхностных частей лица.

Основными источниками инфицирования являются верхние резцы, клыки и премоля-

ры. При воспалительных процессах в этом лимфатическом узле возникают лимфадениты (се-

розный и гнойный), периаденит или аденофлегмона.

Клетчаточное пространство подглазничной области из клыковой ямки через подглазнич-

ный канал сообщается с клетчаткой орбиты. При тромбофлебите угловой вены лица поражают-

ся вены орбиты, которые впадают в венозные синусы черепа.

Клиника. В начальной стадии развития воспалительный процесс локализуется в области

передней поверхности верхней челюсти и верхней губы, напоминая острый гнойный периостит.

В дальнейшем припухлость верхней губы увеличивается, а воспалительный инфильтрат может

распространяться на всю подглазничную, щечную и скуловую области. Сглаживается носогуб-

ная борозда, приподнимается крыло носа, появляется отек верхнего и нижнего века. Кожа под-

глазничной области гиперемирована, в складку не берется. Воспалительный инфильтрат нахо-

дится выше, чем при остром периостите. В связи с этим может возникнуть раздражение под-

глазничного нерва, которое вызовет сильную боль. Открывание рта не нарушено. Отмечается

болезненность при глубокой пальпации в области клыковой ямки (рис.10.4.3).

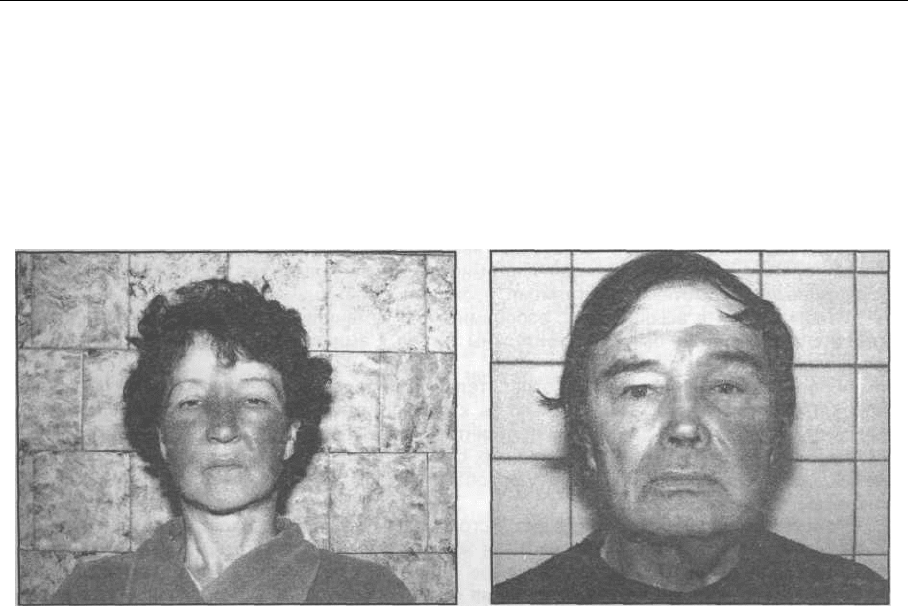

а) б)

Рис.10.4.3. Внешний вид больной с флегмоной подглазничной

области справа (а - вид спереди, б - сбоку).

Диагностика. В отличие от гнойного периостита верхней челюсти, при абсцессах и флег-

монах подглазничной области отсутствует сглаженность (выбухание) слизистой оболочки по

переходной складке. Воспалительные процессы в области носогубного лимфатического узла

отличаются своей отграниченностью, затяжным течением, склонностью к рецидивам (если рас-

павшийся лимфатический узел не был удален).

280

А.А. Тимофеев, "Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии"

Лечение. Хирургическое вмешательство при абсцессах и флегмонах данной локализации

заключается во вскрытии гнойного очага внутри - или внеротовым разрезом. Глубоко располо-

женные гнойники вскрывают разрезом по переходной складке, кровоостанавливающим зажи-

мом раздвигают мышцы и проходят в клыковую ямку. При поверхностной локализации гнойного

процесса разрез кожи проводят по ходу носогубной борозды или параллельно нижнеглазнич-

ному краю. Дренирование гнойного очага осуществляют перфорированной эластичной трубкой.

Проводить активное дренирование гнойной раны не нужно, достаточно обильно промыть ее ан-

тисептическими растворами.

Абсцессы и флегмоны скуловой области

Границы скуловой области соответствуют расположению скуловой кости: верхней границей

являются передненижний отдел височной кости и нижний край орбиты; передней - скулочелюстной

шов; нижней - передневерхний отдел щечной области; задней - скуловисочный костный шов.

Клетчаточное пространство скуловой области сообщается с клетчаткой подглазничной, ви-

сочной, щечной и околоушно-жевательной областей, подвисочной и височной ямками, глазницей.

Воспалительные процессы этой локализации наблюдаются при распространении гнойно-

го экссудата из соседних областей, реже - после травмы. Основным одонтогенным источником

инфицирования являются патологические процессы у верхних премоляров и первого моляра. У

детей гнойники возникают при распространении воспалительного процесса от верхних молоч-

ных коренных зубов. Мы наблюдали больных с нагноившимися врожденными кистами скуловой

области, диагноз уточнен после фистулографии и проведения оперативного вмешательства.

Клиника. Клинически при абсцессах и флегмонах скуловой области в месте ее располо-

жения определяется различной плотности болезненный инфильтрат, который вызывает при-

пухлость, а также отек верхнего и нижнего века. Кожа над инфильтратом может быть гипереми-

рована, напряжена. Открывание рта свободное. Лишь у некоторых больных при распростране-

нии воспалительного процесса на верхний отдел жевательной мышцы или подвисочную ямку

развивается воспалительная контрактура.

Лечение. Хирургическое вмешательство при гнойных процессах этой локализации про-

водят со стороны кожных покровов по месту наиболее выраженной флюктуации. Расположение

ветвей лицевого нерва можно не принимать во внимание. Наиболее часто разрез делают по

ходу естественных складок кожи. При распространении воспалительного процесса в область

верхнего отдела преддверия рта наружный разрез соединяют с внутриротовым, который про-

водят по переходной складке. Для опорожнения гнойника его промывают антисептическим рас-

твором. Дренирование гнойной раны осуществляют трубчатым перфорированным дренажем.

Флегмоны глазницы

Границы орбитальной области соответствуют стенкам глазницы. Основным источником

инфекции служит патологический процесс, развившийся в клыках и премолярах верхней челю-

сти. В глазницу воспалительный процесс может распространиться из верхнечелюстной пазухи,

крылонёбной и подвисочной ямок, подглазничной области, а также может проникнуть в нее по

ходу угловой вены при тромбофлебитах, фронтитах и этмоидитах.

Клиника. Клиническое течение воспалительных процессов орбитальной области доволь-

но тяжелое. Оно характеризуется выраженной интоксикацией, высокой температурой тела, го-

ловной болью мучительного характера и болью в глубине глазницы. Появляется отечность и

инфильтрация век, цвет их обычно не изменяется, реже веки принимают красновато- синюш-

ный оттенок. Развивается хемоз - отек конъюнктивы века, ее гиперемия. Выпячивание глазного

яблока (экзофтальм) наблюдается в результате воспаления ретробульбарной клетчатки. Для

диагностики перехода гнойного процесса из подвисочной и крылонёбной ямок на клетчатку ор-

биты необходимо пользоваться следующим дифференциально- диагностическим приемом: на

сомкнутые веки наложить большие пальцы обеих рук и надавить на глазные яблоки. При нали-

чии воспалительного процесса в глазнице больной испытывает в той или иной степени выра-

женную боль на стороне воспаления.

При гнойном воспалении клетчатки орбиты у больного может появиться диплопия, кото-

рая возникает в результате смещения глазного яблока, а при сдавлении зрительного нерва экс-

судатом - понижение зрения, вплоть до полной его потери.

Лечение. Основным методом лечения флегмон глазницы является достаточно широкое

вскрытие полости гнойника для его опорожнения. При выполнении оперативного доступа к гной-

нику делают разрез кожи вдоль верхнего, нижнего века или наружного края глазницы до кости

и, раздвигая ткани тупым путем, проникают между костной стенкой орбиты и глазным яблоком к

281

10. ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

локом к центру воспалительного очага. При распространении гнойного процесса из верхнече-

люстной пазухи проводят опорожнение гнойника через вскрытую верхнечелюстную полость с

одновременной перфорацией верхней костной стенки в дистальном ее отделе. Через 1-2 неде-

ли рану со стороны полости рта зашивают наглухо и делают риностому.

Ю.Н. Ростокиным и соавторами (1984) апробирован способ вскрытия флегмон глазницы.

Он заключается в том, что у переднего края височной мышцы, в месте ее прикрепления к

чешуе височной кости, производят дугообразный разрез длиной 4-5 см, послойно рассекают

мягкие ткани до кости. Авторы рекомендуют, придерживаясь большого крыла основной кос-

ти, тупым путем проникать к нижнеглазничной щели, где и вскрывать гнойный очаг. Предла-

гаемый способ оперативного лечения гнойных процессов прост, предупреждает поврежде-

ние конечных ветвей лицевого нерва и развитие в послеоперационный период паралича или

пареза глазничных мышц.

Дренирование гнойных ран при вскрытии флегмон орбитальной области осуществляется

эластичной перфорированной дренажной трубкой или полутрубкой. Активное дренирование

гнойного очага мы обычно не проводим, достаточным является его промывание (2-3 раза в су-

тки) антисептическими растворами.

Абсцесс и флегмона щечной области

Границами щечной области является: сверху - нижний край скуловой кости; спереди -

линия, соединяющая скулочелюстной шов с углом рта; снизу - нижний край нижней челюсти; сза-

ди - передний край жевательной мышцы. Через жировой комок Биша щечная область сообща-

ется со многими клетчаточными пространствами (крыловидно- нижнечелюстным, глубоким от-

делом околоушно- жевательной области, подвисочной, височной и крылонёбной ямками, под-

глазничной областью).

В щечной области расположены лимфатические узлы, которые принимают лимфу от кожи

щеки, носа и век. При воспалении лимфатических узлов могут возникать лимфадениты, периа-

денит и аденофлегмона.

Основными источниками инфицирования щечной области являются патологические

процессы, возникшие в премолярах и молярах верхней и нижней челюстей. На щеку воспали-

тельный процесс может распространяться из подглазничной, околоушно- жевательной облас-

тей и подвисочной ямки.

Различают поверхностные абсцессы и флегмоны этой области, которые располагаются

между щечным апоневрозом и щечной мышцей, а также глубокие, находящиеся между подсли-

зистым слоем и щечной мышцей.

Клиника. Заболевание начинается пульсирующей болью в данной области, усиливаю-

щейся при открывании рта. При поверхностно расположенных воспалительных процессах на-

блюдается выраженная инфильтрация, которая распространяется на всю щеку и даже веки,

вследствие чего глазная щель суживается или полностью закрывается. Кожа над инфильтра-

том напряжена, гиперемирована, в складку не собирается, нередко определяется флюктуация.

Боль в покое умеренная, имеется ограничение открывания рта. При глубокой локализации вос-

палительного процесса (под щечной мышцей) симптомы воспаления со стороны кожных покро-

вов выражены в меньшей степени. В преддверии полости рта пальпируется болезненный ин-

фильтрат, имеется гиперемия и отечность слизистой оболочки щеки, сглаженность переходных

складок, затрудненное открывание рта. Предвестником генерализации инфекции является во-

влечение в воспалительный процесс жирового комка Биша. При этом наблюдается резкое

ухудшение общего состояния организма больного и нарастание клинической симптоматики.

Лечение. Поверхностно расположенные абсцессы и флегмоны вскрывают наружным досту-

пом. Разрез кожи проводят над центром инфильтрата или вблизи его нижнего края параллельно

ходу ветвей лицевого нерва, а также в поднижнечелюстной области или по носогубной складке.

Глубокие абсцессы и флегмоны щеки вскрывают со стороны преддверия полости рта по

линии смыкания зубов или параллельно ходу выводного протока околоушной железы. Длина

разреза не должна быть меньше длины инфильтрата. Дренирование раны проводят эластич-

ным перфорированным трубчатым дренажем (со стороны полости рта) с последующим промы-

ванием (2-3 раза в сутки) антисептическими растворами. Внеротовые гнойные раны щеки дре-

нируют сдвоенным трубчатым дренажем и активно промывают очаг.

Абсцессы и флегмоны подвисочной и крылонёбной ямок

Границами подвисочной ямки являются: сверху - нижняя поверхность большого крыла

клиновидной кости; спереди - бугор верхней челюсти и нижний отдел височной поверхности

282

А.А. Тимофеев, "Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии"

скуловой кости; снизу - щечно-глоточная фасция; сзади - шиловидный отросток височной кости

с отходящими от него мышцами и передняя поверхность мыщелкового отростка нижней челю-

сти; изнутри - наружная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости; снаружи - внут-

ренняя поверхность ветви нижней челюсти.

Крылонёбная ямка лежит в глубине между верхней челюстью и крыловидным отростком,

внутрь от подвисочной ямки. Переднюю стенку крылонёбной ямки составляет задняя поверхность

тела верхней челюсти и глазничный отросток нёбной кости: сзади ямка отграничена крыловидным

отростком клиновидной кости и медиально-наружной поверхностью вертикальной части нёбной

кости; сверху - нижней поверхностью тела и основанием большого крыла клиновидной кости

(рис. 10.4.5). С подвисочной ямкой она соединяется широкой кверху и узкой книзу серповидной

щелью. Данная область сообщается через нижнеглазничную щель с глазницей, через клетчаточ-

ные пространства между крыловидными мышцами - с окологлоточными и крыловидно-

нижнечелюстным пространствами, а также жировым комком Биша. Воспалительные процессы из

подвисочной ямки легко распространяются на височную область, где сверху условная граница

проходит по скуловой дуге, подвисочному гребню и нижней поверхности клиновидной кости. Че-

рез крыловидное венозное сплетение имеется связь с внутричерепными венозными синусами.

Основным источником инфицирования могут быть вторые и третьи большие коренные

зубы верхней челюсти, послеинъекционные воспалительные процессы у бугра верхней челюсти, а

также распространение гнойного процесса по протяжению из других клетчаточных пространств.

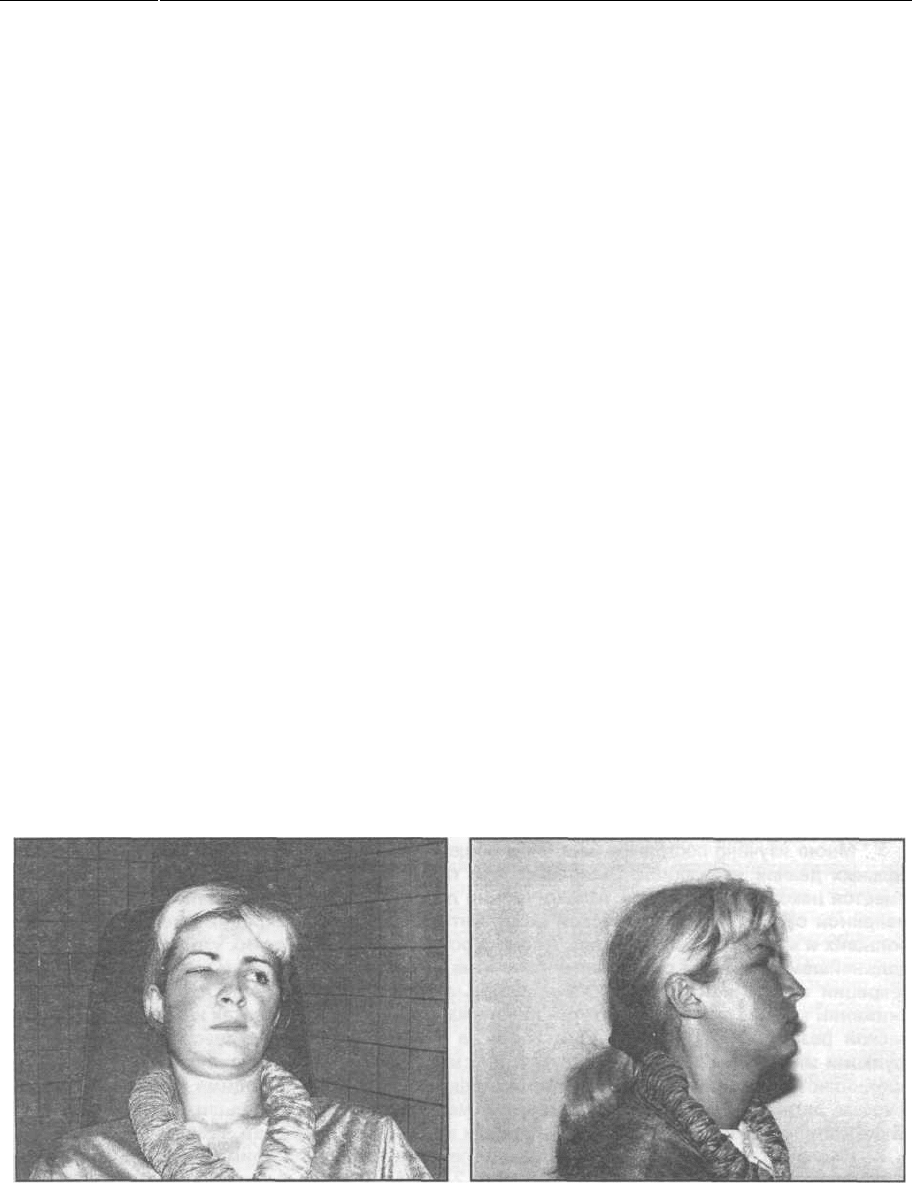

а) б)

Рис.10.4.4. Внешний вид больной с флегмоной подвисочной области

(а - вид спереди, б - вид сбоку).

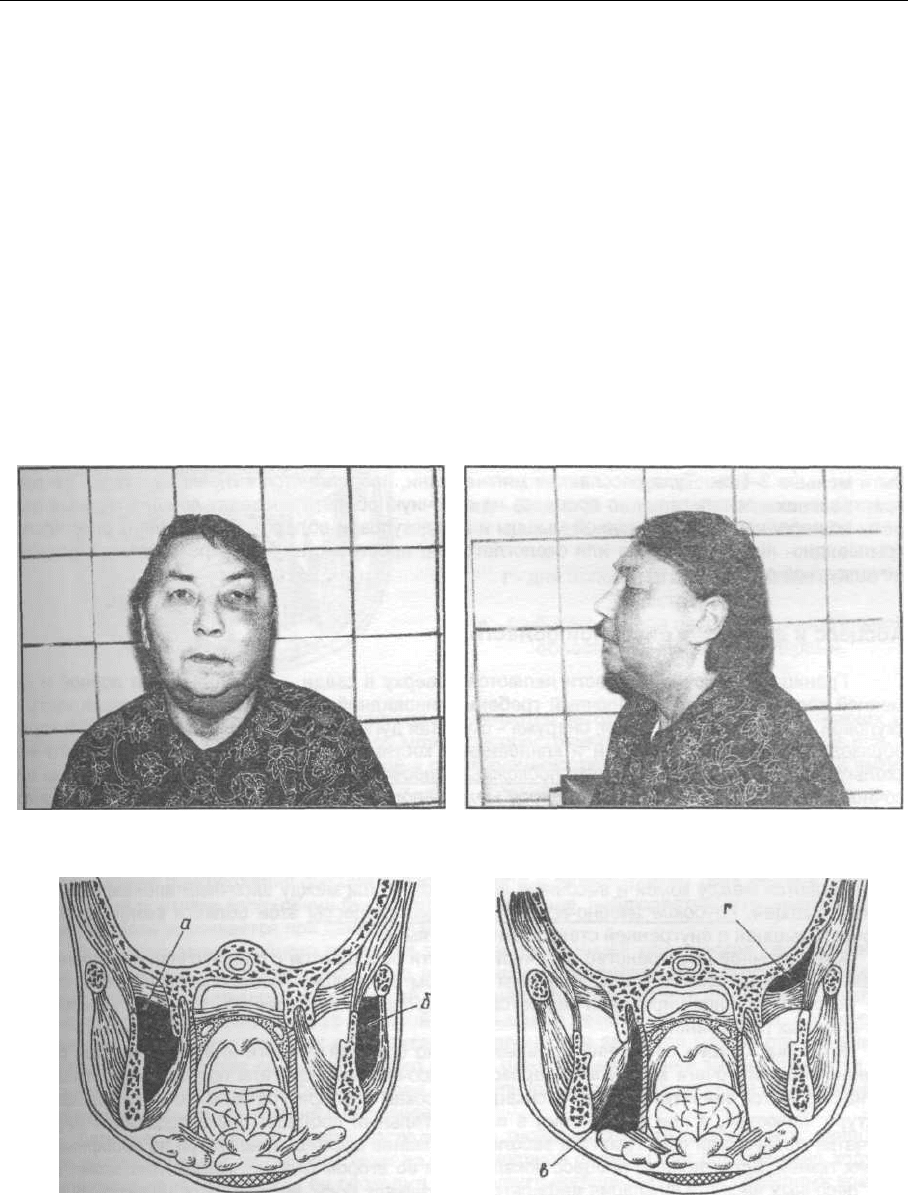

Рис. 10.4.5. Схема расположения гнойных процессов:

а - в крыловидно-нижнечелюстном пространстве; б - в глубоком отделе околоушно-

жевательной области; в - в окологлоточном пространстве;

г - подвисочной ямке (по В.Ф. Рудько).

Клиника. Клиническое течение абсцессов и флегмон этой локализации тяжелое. Больно-

го беспокоит боль в области верхней челюсти с иррадиацией в височную область и глаз, а так-

же боль при глотании. Далее температура тела повышается, головная боль усиливается. В не-

которых случаях можно определить незначительно выраженный отек щечной, скуловой и ниж-

283

10. ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

него отдела височной областей, а иногда и век. Открывание рта ограничено. Во время осмотра

верхнезадних отделов преддверия полости рта обнаруживается отечность и гиперемия слизи-

стой оболочки. При пальпации удается определить болезненный инфильтрат по переходной

складке и в области бугра верхней челюсти. При распространении гнойно-воспалительного

процесса на соседние клетчаточные пространства клиническая симптоматика изменяется

(рис.10.4.4.).

Диагностика. Для дифференциальной диагностики гнойных воспалительных процессов в

крылонёбной и подвисочной ямках необходимо помнить, что в первом случае заболевание про-

текает с более выраженной интоксикацией и головной болью, асимметрия лица не выявляется.

При абсцессе подвисочной ямки инфильтрат прощупывается за бугром верхней челюсти, а при

абсцессе крылонёбной ямки - инфильтрация тканей не определяется, имеется лишь значи-

тельная болезненность на ограниченном участке. Несмотря на скудность симптоматики гнойни-

ков, расположенных в крылонёбной ямке, наблюдается выраженная общая реакция организма

в виде повышения температуры тела, слабости, недомогания, сильной головной боли, лейкоци-

тоза, нейтрофильного сдвига влево. Необходимо обратить внимание на сглаженность и даже

припухание области виска при абсцессе подвисочной ямки. Мягкие ткани нередко имеют пас-

тозный характер.

Лечение. Оперативный доступ, выполняемый в целях дренирования гнойно- воспали-

тельного очага, проводят со стороны полости рта. Разрез делают по переходной складке пред-

дверия полости рта над большими коренными зубами верхней челюсти. Длина его не должна

быть меньше 3-4 см. Тупо расслаивая мягкие ткани, продвигаются к гнойному очагу. При рас-

пространении воспалительного процесса на височную область проводят дополнительные раз-

резы по переднему краю височной мышцы и в подскуловой области. Если гнойник опустился в

крыловидно- нижнечелюстное или окологлоточное пространство, то разрез делают в подниж-

нечелюстной области.

Абсцесс и флегмона височной области

Границами височной области являются : сверху и сзади - височная линия лобной и те-

менной костей; снизу - подвисочный гребень клиновидной кости; спереди - скуловая кость и

скуловой отросток лобной кости; снаружи - скуловая дуга; внутри - височная площадка, которая

образована височной, теменной и клиновидной костями. В височной области различают не-

сколько клетчаточных пространств: подкожный жировой слой (между кожей и апоневрозом ви-

сочной мышцы); второй слой находится между апоневрозом и височной мышцей (здесь име-

ется дополнительное клетчаточное пространство, которое расположено между двумя листками

апоневроза в области прикрепления его к верхнему краю скуловой дуги); самый глубокий слой

находится под височной мышцей. Поверхностные абсцессы и флегмоны височной области

располагаются между кожей и височным апоневрозом или между височным апоневрозом и ви-

сочной мышцей. Глубокие гнойно-воспалительные процессы этой области возникают между

височной мышцей и внутренней стенкой височной ямки.

Клетчаточное пространство височной области сообщается с подвисочной и крылонёбной

ямками, жировым комком Биша, глубоким отделом околоушно- жевательной области. Основ-

ным источником инфицирования является распространение гнойного процесса из соседних

клетчаточных пространств.

Клиника. Общее состояние больных обычно средней тяжести или тяжелое. При распо-

ложении гнойного очага между апоневрозом и височной мышцей или под височной мышцей у

них наблюдается значительная интоксикация, высокая температура тела, воспалительная кон-

трактура челюстей, а при вовлечении в воспалительный процесс только подкожной жировой

клетчатки клиническая симптоматика заболевания менее выражена, несмотря на обширный отек

мягких тканей. Если гнойный процесс локализуется во втором слое, то инфильтрат может иметь

вид "песочных часов". Пальпация инфильтрата вызывает боль, нередко определяется флюктуа-

ция.

Лечение. При локализации абсцессов и флегмон в височной области разрез кожи прово-

дят по месту прикрепления височной мышцы с контрапертурой в скуловой области или парал-

лельно ходу волокон височной мышцы с таким расчетом, чтобы разрез проходил через центр

инфильтрата. Можно делать два, а иногда и три радиальных разреза. При распространении

воспалительного процесса из подвисочной ямы необходимо проводить контрапертуру в верх-

нем отделе преддверия полости рта. Дренирование осуществляют эластичной перфорирован-

ной трубкой, которую вводят в рану височной области и выводят в преддверие полости рта, а

также через разрез в скуловой области. Гнойный очаг промывают путем активного введения ан-

тисептического раствора.

284