Стасюлевич М.М. (сост.) История Средних веков: От Карла Великого до Крестовых походов (768 - 1096гг.)

Подождите немного. Документ загружается.

Санкт-Петербург

АСТ • Москва

2001

ИСТОРИЯ

СРЕДНИХ ВЕКОВ

От Карла Великого

до Крестовых походов

(768–1096 гг.)

Составитель

М. М. СТАСЮЛЕВИЧ

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ИСТОРИИ

3-е издание, исправленное и дополненное

© «Издательство «Полигон», 2001

© «Издательство «АСТ», 2001

© Гузь В. Г., переплет, 2001

ББК 63.3 (0) 4

И 90

История Средних веков: От Карла Великого до Крестовых походов (768–

1096 гг.) / Сост. М. М. Стасюлевич. – СПб.: OOO «Издательство «Полигон»;

М.: ООО «Фирма «Издательство «АСТ», 2001.– 688 с., ил. – (Библиотека

мировой истории).

ISBN 5-89173-120-7 («Полигон»)

ISBN 5-17-009292-Х («АСТ»)

И 90

Это издание – вторая книга классической монументальной хрестоматии «История Средних

веков», составленной известным русским историком и издателем М. М. Стасюлевичем. Она

охватывает период от эпохи правления Карла Великого до Крестовых походов (768–1096 гг.),

когда общество стремилось выйти из хаоса, в котором оно находилось в конце VIII века, и создать

возможный для того времени порядок. Общие усилия правителей и народов завершились

образованием феодального государства, где «соединилось величайшее единство... с величайшей

дробностью...».

Для читателей, интересующихся историей.

ББК 63.3 (0) 4

ISBN 5-89173-120-7 («Полигон»)

ISBN 5-17-009292-Х («АСТ»)

Охраняется Законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой

ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки

нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Научно-популярное издание

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ИСТОРИИ

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

От Карла Великого до Крестовых походов (768–1096 гг.)

Составитель М. М. Стасюлевич

Главный редактор Н. Л. Волковский. Редактор И. В. Петрова.

Технический редактор И. В. Буздалева. Корректор И. С. Миляева.

Компьютерная верстка Е. М. Петровой. Компьютерная графика О. И. Орлова

Подписано в печать 15.05.2001. Формат 70×100

1

/

16

. Печать офсетная.

Гарнитура TimeRoman. Печ. физ. л. 43,0. Усл. печ. л. 55,47. Тираж 5000 экз. Зак. № .

ЛР ИД № 03073 от 23.10.2000 г.

ООО «Издательство «Полигон»,

194044, С.-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 38/40.

Тел.: 320-74-24; тел./факс: 320-74-23.

E-mail:polygon@spb.cityline.ru

ЛР ИД № 066236 от 22.12.98 г.

ООО «Фирма «Издательство «АСТ»,

129075, Москва, Звездный бульвар, 21

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Санкт-Петербургская типография № 6»,

193144, С.-Петербург, ул. Моисеенко, 10.

© www.web-book.ru

Из предисловия к первому изданию

Произведения, описывающие события

второго периода Средних веков, от Карла Ве-

ликого до Крестовых походов (768–1096 гг.),

резко отличаются по своему характеру от

произведений историков предшествующего

периода. Это обстоятельство и другие сооб-

ражения заставили нас значительно отсту-

пить от приемов, которым мы следовали в

первом томе. Мы начали с того, что измени-

ли расположение частей; сначала, имея в

виду более равномерность, нежели общепри-

нятое разделение истории Средних веков на

периоды, мы предполагали довести второй

том до конца XII столетия, то есть до сере-

дины Крестовых походов, и включить туда

же историю Востока; но важность эпохи

Карла Великого, Оттона Великого и в осо-

бенности Папы Григория VII Гильдебранда

заставила нас ограничиться одной Западной

Европой, и притом в размере общепринято-

го разделения на периоды, то есть до начала

Крестовых походов. Зато во втором томе мы

поместили важнейшие памятники почти без

сокращений: так, материалы о жизни Карла

Великого, Людовика Благочестивого, Аль-

фреда Великого, архиепископа Бруно, импе-

ратрицы Аделаиды, Одилона Клюнийского,

Генриха IV и многих других приведены в

целости. Важнейшие хроники, как Лиут-

пранда, Видукинда, Титмара, Рикера, Ада-

ма, Ламберта и других, помещены с боль-

шими извлечениями, и притом не иначе, как

с подробным анализом содержания всей

летописи как перед началом отрывка, так и

после, до конца анналов. Мы обратили осо-

бенное внимание на прологи летописцев,

потому что они лучше всего характеризу-

ют писателя и объясняют, как понимали в

то время историческое искусство. Немало

помещено нами также законодательных па-

мятников, писем и произведений народной

литературы того времени: так, приведены

важнейшие капитулярии Карла Великого,

Карла Лысого, статут Папы Николая II,

письма Алкуина, Григория VII, извлечения

из Старшей и Младшей Эдды, поэмы о Ни-

белунгах и т. д.

В остальном мы придерживались пре-

жнего порядка: к каждой статье у нас по-

мещается биографический и библиографи-

ческий материал с изложением важнейших

событий жизни автора, его отношений к

своей эпохе, перечисление лучших изданий,

переводов и критики его сочинений и т. д.

Годы, помещенные в начале статьи тем же

шрифтом, относятся ко времени описывае-

мого события или жизни лица; год же, рас-

положенный непосредственно в скобках, ука-

зывает на время, в которое писал автор; та-

ким образом, читатель с первого взгляда

может видеть, насколько близок или далек

был историк к описываемому им событию.

Мы сочли необходимым поместить не-

сколько родословных таблиц для объясне-

4

От Карла Великого до Крестовых походов (768—1096 гг.)

ния степеней родства лиц, упоминаемых

летописцами. Таблицы № 1, 2 составлены

по родословным писателей IX в. и хронике

монаха Рикера; таблица же № 3 относится

главным образом к «Антаподосису» Лиут-

пранда, хотя она необходима при чтении и

других произведений X в.

Также прилагается «Карта Священной

Римской империи, ее вассалов и соседей»;

желая сделать свою карту более пригодной

для чтения, мы вынуждены были, чтобы уве-

личить масштаб, избрать только ту часть За-

падной Европы, которая была во втором пе-

риоде главным театром действия и наиболее

подверглась территориальным изменениям,

то есть Германию, Италию, Западную Фран-

цию и Славянскую Марку. В результате мы

имели возможность поместить на новой кар-

те до 400 городов, местечек, монастырей и

замков. Сама карта составлена нами по той

работе Киперта, которая приложена к исто-

рии Германии В. Гизебрехта, но помечены

только те места, которые упоминаются в ле-

тописях. Города, поставленные в скобках,

как Мюнхен, Брюссель и другие, обозначе-

ны только для удобства ориентирования на

новых картах. Особенно подробно мы ста-

рались определить Славянскую Марку, по-

тому что она была главным театром действия

от Карла Великого до Крестовых походов, и

можно даже сказать, что в IX, X и XI вв. она

была Палестиной Германии: в течение трех

столетий, от Карла Великого до Генриха IV,

туда непрерывно совершались походы, имев-

шие такой же священный характер, как и

позднейшие Крестовые походы, потому что

дело шло о распространении христианства

на севере. Эта карта необходима в особен-

ности при чтении трудов Титмара, Гельмоль-

да, Адама Бременского и Випона.

Мы не считали возможным комменти-

ровать каждую страницу отдельно, как буд-

то бы ничего не было сказано выше; зато

само размещение статей сделано нами так,

что одна служит объяснением другой; если,

например, кому-то, кто читает историю за-

воевания Англии у Матвея Парижского,

покажется упущением с нашей стороны то,

что мы при упоминании летописцем како-

го-то Эдгара не объясняем тут же, что это

была за личность, то мы имели на то осно-

вание, потому что выше у Роберта Васэ и

других авторов это не только объяснено, но

и приложена генеалогическая таблица. Кро-

ме того, перед материалами о каждой эпо-

хе мы поместили исторический обзор,

объясняющий многое, что непонятно в пуб-

ликации у отдельного летописца. Если бы

мы решились комментировать каждую стра-

ницу, то пришлось бы множество раз по-

вторять одно и то же, а иную страницу об-

ратить в целое исследование. Наконец, мы

не могли и думать составить такие коммен-

тарии, которые бы заменили и учебник, и

преподавателя; бґольшую часть коммента-

риев мы должны были предоставить имен-

но последнему.

М. СТАСЮЛЕВИЧ

25 марта 1864 г.

Второй период истории Средних веков,

длившийся почти 300 лет, заключается меж-

ду двумя великими эпохами западной обра-

зованности, временем Карла Великого и

началом Крестовых походов (768–1096 гг.).

Все чрезвычайное разнообразие событий

этого огромного промежутка времени было

направлено, однако, к одной цели, если су-

дить по тем результатам, к которым пришло

западно-европейское общество перед нача-

лом войн, предпринятых для освобождения

Гроба Господня, в XII и XIII столетиях. Эти

результаты прямо указывают на то, что и

политические люди, начиная с Карла Вели-

кого и до самого Григория VII Гильдебран-

да, и первоклассные умы, и инстинкты на-

родных масс в тот период устремлялись, по-

мимо своих личных страстей, к тому, чтобы

вывести общество из хаоса, в котором оно

находилось в конце VIII в., и создать воз-

можный для того времени порядок. Всеоб-

щие усилия и правительств, и народов

завершились созданием так называемой фе-

одальной системы, связавшей иерархичес-

кими отношениями общество, не имевшее

в себе данных ни для каких политических и

гражданских гарантий нашего времени. Вся

работа IX, X и XI столетий была устремле-

на, таким образом, к устройству подобного

феодального государства, в котором соеди-

нялось величайшее единство, о каком мы не

имеем более понятия в наше время, с вели-

чайшей дробностью, для которой мы у себя

не нашли бы также примера. Вся Западная

Европа, состоящая ныне из нескольких са-

мостоятельных государств, получила тогда

одного священного римского императора,

и в то же время владетель последнего зам-

ка в несколько пядей земли пользовался

всеми правами верховного властителя.

Такая двойственность политической

формы государства, выработавшаяся окон-

чательно к XII в., поддерживалась и выте-

кала из двойственности элементов западно-

го европейского общества. Предания Рим-

ской империи, уцелевшие в

законодательных памятниках и произведе-

ниях классической литературы, и дух като-

личества поддерживали единство; с другой

стороны, различие народов и их интересов,

происходившее из отсутствия общей циви-

лизации, требовали мелкой, самостоятель-

ной жизни для каждой местности.

Карл Великий почти полувековым тру-

дом добился торжества римских и католи-

ческих идей: к началу IX в. он соединил

почти всю нынешнюю Германию, Францию,

Италию, кроме Южной, и Испанию до р.

Эбро в одну империю; Англия хотя имела

отдельных королей, но уважала имя Карла

Великого, и начатые им сношения с шот-

ландскими горцами привели бы скоро и Ан-

глию к подчинению. Власть Карла опира-

лась, однако, не на одно завоевание и древ-

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ПЕРИОДА

От Карла Великого до Крестовых походов (768—1096 гг.)

6

нее наследство от римских императоров;

она была еще более вселенской потому, что

была освящена римским епископом, имев-

шим притязание на вселенское господство.

Но вместе с тем Карл поставил в каждой

области графов и разделил империю между

сыновьями. При слабых его преемниках и

многочисленности членов фамилии из-за

такого устройства Карловой монархии дол-

жно было произойти ее распадение. Дети,

внуки и правнуки из фамилии Каролингов

носили имена императоров, но в 877 г. внук

Карла Великого, Карл II Лысый, признал на-

следственность правительственных долж-

ностей, а по свержении его правнука, Кар-

ла III Толстого, в 888 г. отдельные группы

по народностям избрали себе националь-

ных королей, и Карлова монархия распа-

лась на три больших (Германия, Италия и

Франция) и пять малых королевств (две

Бургундии, Кастилия, Арагон и Наварра).

Такое распадение сопровождалось новым

переселением народов с севера, а именно,

норманнов, успевших во Франции, а потом

и в Италии основать герцогства. Впрочем,

вторжение норманнов скорее помогло осу-

ществлению идей Карла Великого, нежели

остановило его – французские норманны в

XI столетии завоевали те части Западной

Европы, которые не успел присоединить

Карл Великий, а именно: они овладели

Южной Италией, и в 1066 г. Вильгельм, гер-

цог Нормандии, покорил Англию; благода-

ря этому завоеванию феодальные связи при-

влекли к распавшейся Карловой монархии

и те последние области Западной Европы,

которые ушли от рук Карла Великого. Меж-

ду тем, маркграфы испанские, провозгласив

себя независимыми королями Наварры, Ка-

стилии и Арагона, к концу XI в. отняли у

мусульман более половины Испании, а ко-

роли германские распространили свою

власть на север в странах славянских по-

чти до самой Вислы.

После смерти Карла III империя, одна-

ко, не прекратила своего существования: в

конце IX в. и первой половине X в. италь-

янские и бургундские короли носили импе-

раторскую корону по очереди; их раздоры

дали повод королям германским перенести

этот титул на себя, и Оттон Великий в 962 г.

восстанавливает империю, соединяя Ита-

лию и Германию; попытка его овладеть

Францией, где еще оставались потомки Кар-

ла Великого, только ускорила их падение,

и в 987 г. Франция противопоставила новым

притязаниям на римское единство нацио-

нальную династию Капетингов.

Среди этих раздоров королей друг с дру-

гом и в то же время среди борьбы их внут-

ри государства с местными владетелями все,

не только политические, но и нравственные

связи общества ослабели, так что к началу

XI в. Западная Европа представляла страш-

ный хаос, который мог родить лишь мысль

о близости светопреставления. В эту опас-

ную минуту для единства, когда варварство

и неурядица достигли последних пределов,

когда попытки преемников Оттона I, как,

например, Генриха III, устроить прочный

порядок оказались безуспешными, являет-

ся на папском престоле во второй полови-

не XI в. Григорий VII Гильдебранд. Его идея

основать вселенскую христианскую монар-

хию под тиарой Папы вызвала упорное со-

противление со стороны представителей

светской власти и, как всякая утопия, оста-

лась без практических результатов. Но то,

что не погибло во время деятельности Гри-

гория VII и произвело переворот в общест-

венных отношениях, не зависело от его воли

и было даже противно его главной цели. Он,

ища себе опоры против феодального наси-

лия, восстановил народные массы против

существовавшей тогда светской власти и

призвал их к участию в устройстве закон-

ности и порядка. Таким образом, к концу

XI в. вне феодального государства появи-

лась новая сила, которая до того времени

не имела прав гражданства в феодальной

иерархии. Это было среднее сословие (tiers-

état). Недоставало только повода к подня-

тию новой силы для одной общей цели, ко-

торая была бы одинаково пригодна как для

членов феодального государства, так и для

простолюдина. Такой целью и сделалось ос-

вобождение Гроба Господня, хотя в резуль-

тате оказалось, что освобождение Гроба

Господня было сопряжено с освобождени-

ем масс от феодального ига и привело к

включению среднего сословия в феодальное

общество.

Исторический очерк периода

7

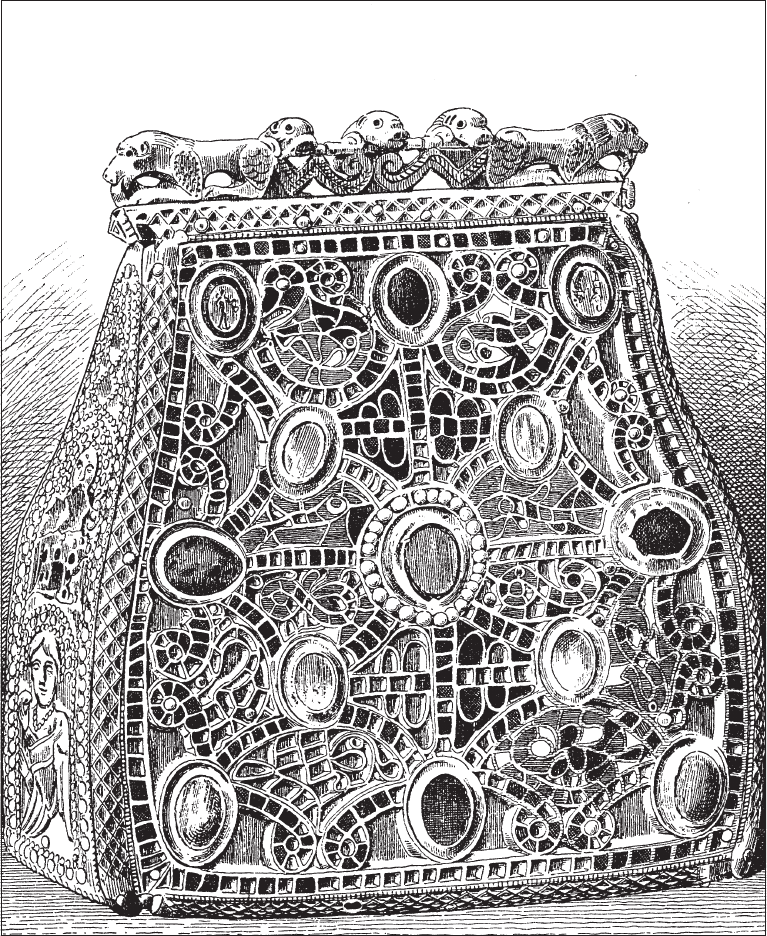

Реликварий в форме сумы Видукинда, герцога саксов. Реликварий украшен обычной и

перегородчатой эмалью в золотой оправе. По преданию считается, что он вместе с крестильной

чашей был подарен Видукинду Карлом Великим при принятии тем христианства. Видукинд же якобы

завещал их основанному им монастырю святого Дионисия в Энгере близ Херфорда (Вестфалия)

От Карла Великого до Крестовых походов (768—1096 гг.)

8

Поэтому время Крестовых походов пред-

ставляет собой третий и последний период

истории Средних веков, когда феодализм,

приняв в свою среду значительную часть на-

рода как третье сословие (откуда происходит

название tiers-état) к двум прежним сослови-

ям феодальных светских и духовных баронов,

достиг полного и блестящего развития, сопро-

вождавшегося необыкновенным успехом ин-

теллектуальных, промышленных и торговых

сил: в XII и XIII вв. появились университеты,

богатая народная литература, рыцарство со

своими новыми общественными понятиями,

купеческие конторы итальянских и немецких

городов со своей всемирной торговлей и ко-

лоссальными богатствами.

Этот порядок третьего периода был ре-

зультатом томительной трехвековой борь-

бы предшествовавшего ему отрезка време-

ни, которое подразделяется по главным

представителям его на три основные эпо-

хи: век Карла Великого – IX столетие, век

Оттона Великого – X столетие и век Григо-

рия VII Гильдебранда – XI столетие.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ВЕКА

Перед вступлением на престол Карла

Великого те германские королевства, кото-

рые были основаны на развалинах Западной

Римской империи, после 300-летнего суще-

ствования увидели себя в том же расстроен-

ном состоянии, в каком находился их пре-

жний враг, Западная Римская империя, в эпо-

ху своего падения. Внутри этих королевств

основные учреждения составляли хаос из

римского законодательства и германского

обычного права; извне им угрожали опасные

враги – и государства, и религии: с севера –

их собственные языческие соотечественни-

ки, саксы; с юга – мусульмане. Карл Вели-

кий (768–814 гг.) покорил саксов, отнял до

р. Эбро Испанию у мавров, ввел однообраз-

ное внутреннее устройство и символом но-

вого единства всей Западной Европы избрал

титул римского императора (800 г.).

Одна Англия не вошла в состав Карло-

вой монархии, и потому она едва могла ус-

тоять против натиска северных варваров,

норманнов, которые после смерти Карла

Великого воспользовались отчасти распадом

его монархии. Современник Карла Велико-

го, один из эптархов Британии Эгберт (800–

837 гг.) соединил в 827 г. всю Англию в одно

государство; но при его преемниках (Этель-

вульфе, 837 г.; Этельбальде, 858 г.; Этельбер-

те, 860 г.; и Этельреде, 866–871 гг.) норман-

ны, пользуясь их слабостью, успели овладеть

многими местностями, а при сыне Этельре-

да, Альфреде Великом (871–900 гг.), завое-

вали почти все королевство. Альфред Вели-

кий, освободив страну от чужеземцев, обра-

тил все внимание на ее устройство, и в исто-

рии английской образованности занял то же

место, что и Карл Великий, на материке.

После смерти Карла Великого Италия

была отделена в пользу Пипина, младшего

сына, от остальной империи, которую насле-

довал Людовик I Благочестивый (814–

840 гг.). В правление Людовика начались его

раздоры с детьми по поводу разделения го-

сударства и вследствие рождения Карла Лы-

сого от второго брака. Дети Людовика, Ло-

тарь Итальянский, Людовик Германский и

Пипин Аквитанский, восстали против отца,

а после его смерти вооружились против стар-

шего брата, Лотаря I (840–855 гг.). После

битвы при Фонтеноа и Страсбургского со-

юза Карла Лысого с Людовиком Германским

против императора Лотаря I и Пипина II Ак-

витанского братья примирились и раздели-

ли в Вердюне (843 г.) всю империю на три

части: Лотарь I с титулом императора полу-

чил Италию и узкую полосу между Франци-

ей и Аквитанией. Однако отдельные графы

горных провинций провозгласили себя не-

зависимыми королями: так, около Альп об-

разовались два королевства, цис-юранская и

транс-юранская Бургундии, и за Пиренеями:

Кастилия, Арагон и Наварра.

После смерти Лотаря I и его часть разде-

лилась между тремя сыновьями: Людовик III

с титулом императора (855–875 гг.) получил

ЭПОХА КАРЛА ВЕЛИКОГО

И РАСПАДЕНИЕ

ЕГО МОНАРХИИ

(IX столетие)

10

От Карла Великого до Крестовых походов (768—1096 гг.)

Италию, Карл – Прованс и Лотарь II – се-

верную часть империи Лотаря I, названную

по его имени Лотарингией (Lotharii regnum).

От потомства Лотаря I к 875 г. остался в

живых побочный сын Лотаря II и его налож-

ницы Бертрады, вызвавшей первую борьбу

пап с королями при Папе Николае I, Гуго.

Тогда Каролинги Франции и Германии раз-

делили между собой долю Лотаря I: Карл II

Лысый (во Франции от 840 до 877 г., как им-

ператор от 875 до 877 г.) получил Италию с

титулом императора; после же смерти его и

титул, и страна перешли к германским Ка-

ролингам (у Людовика II Германского было

три сына: Людовик III, Карломан и Карл III

Толстый; именно Карломан (877–884 гг.)

захватил Италию, а Людовик III остался в

Германии. Бездетная смерть обоих братьев

соединила Италию и Германию в руках са-

мого младшего их брата, Карла III Толстого

(884–888 гг.). Между тем, и во Франции пос-

ле смерти Карла II Лысого, его преемника

Людовика II Косноязычного (877–879 гг.) и

его сыновей: Людовика III и Карломана (879–

884 гг.), остался малолетний брат последних,

Карл Простой. Тогда бароны Франции пред-

ложили и французскую корону Карлу III Тол-

стому, который таким образом восстановил

единство почти всей монархии Карла Вели-

кого (884 г.). Вторжение норманнов, их зна-

менитая осада Парижа и постыдный договор

Карла III с варварами побудили все чины

империи на сейме в Трибуре низложить им-

ператора (888 г.). Каждая национальность

избрала себе, помимо Каролингов, своего

короля, и империя Карла Великого распалась

на те же три части: во Франции был избран

Одо, граф Парижский, знаменитый защит-

ник Парижа; в Германии – Арнульф, герцог

Каринтии, побочный сын Карломана, пле-

мянник Карла III Толстого; а в Италии –

Беренгар I, герцог Фриульский.

Такой политической распад Карловой мо-

нархии совпадал с глубоким различием в язы-

ке, нравах и обычаях трех главных западных

рас: романской в Италии, галльской во Фран-

ции и германской по эту сторону Рейна; две

Бургундии, лежавшие на границах этих трех

главных национальностей, были их смесью и

скоро разделились между ними. Одно марк-

графство Испания, по особенным условиям

своего положения, достигло самостоятельно-

сти и образовало отдельную националь-

ность – испанскую, в основу которой легли

элементы романского языка. В IX столетии

потомки Пелагио, вестготского короля, осно-

вавшего на северо-западе Овиедское, или Ле-

онское, королевство, и появившиеся маркг-

рафы Наварры ведут успешную борьбу с Кор-

довским калифатом и распространяют свои

владения почти до р. Таго. Из королей овиед-

ских особенно замечателен в этом отноше-

нии Альфонс III Великий (866–910 гг.).

Успехи вестготского и франкского племе-

ни в Испании основывались как на личной

предприимчивости правителей, так и на де-

морализации кордовского правительства.

Преемники основателя его Абд ар-Рахмана I

(756–788 гг.) хотя и прославили себя покро-

вительством наук и искусств, но их двор и

система управления носили на себе все сле-

ды восточного происхождения. Калиф, в одно

и то же время неограниченный повелитель и

орудие в руках евнухов сераля, должен был

рано или поздно уронить свою власть и дове-

сти государство до того распадения, которое

постигло калифат в XI столетии. В эту эпо-

ху, а именно в IX столетии, первое место по

славе и блеску господства мавров в Испании

принадлежит правлению Абд ар-Рахмана, или

Абдерама II (822–852 гг.).

Короли Овиедо, или Леона

Пелагио. 718

Альфонс II. 791

Рамиро I. 842

Ордоньо I. 850

Альфонс III

Великий. 866–910

Короли Наварры

Санхо, первый граф. 836

Гарсия, граф. 853

Гарсия Хименес,

первый король. 857

Фортун. 880–905

Кордовские калифы

Абд ар-Рахман I. 756–788

Гакам I. 788–822

Абд ар-Рахман II. 822–852

Мухаммед I. 852–886

Аль-Музир. 888–889

Абдаллах. 889–912