Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию

Подождите немного. Документ загружается.

211

При интерперсональной терапии (Klerman G.L., Weissman M.M., 1984) акцент

делается не на внутренних конфликтах и переживаниях, а на актуальном приспособлении

больного, его неуспешности в общении с окружающими.

Методы когнитивной терапии по A.T. Beck (1976) и A. Ellis (1990) фокусируются

на коррекции депрессогенных особенностей мышления у больных. Депрессивные

негативные мысли, как правило, бывают автоматическими, т.е. возникают вне разума и

логики и

основаны на низкой самооценке, а не реальности. Психотерапевт помогает

больному распознавать негативные мысли и понимать, почему они ошибочны и

нелогичны.

Разного рода поведенческие программы имеют целью активизацию больных,

подкрепление социального успеха, обучение расслаблению и навыкам эмоциональной

саморегуляции.

Целью многолетней психоаналитической терапии является не смягчение и

устранение симптомов, а коррекция самооценки

и притязаний, структуры личности в

целом. Здесь также исследуется роль неразрешенных конфликтов раннего детства в

формировании последующих депрессогенных реакций. Это расширяет возможности

больного в общении и проблемно–решающем поведении, помогает осознать

заместительную природу депрессивных поведенческих эквивалентов, таких, как,

например, злоупотребление психоактивными веществами. Больной приобретает

способность испытывать нормально–психологическую грусть, расширяется спектр

испытываемых эмоций.

Дисфория (“несу плохое, дурное”) — отличается от депрессии тем, что

пониженное настроение здесь приобретает напряженно–злобный оттенок.

Дисфория кратковременна (часы, дни), внезапно начинается и заканчивается,

обычно встречается у больных эпилепсией как своеобразный аффективный

эквивалент судорожного припадка.

Дистимия — кратковременные, длящиеся несколько часов, иногда дней,

расстройства настроения типа унылости и недовольства с гневливостью или

тревогой (Fleming K., 1814). Наблюдается при неврозах, эпилепсии, органических

заболеваниях мозга.

В современном понимании (МКБ–10) дистимию характеризуют как хроническую

непсихотическую депрессию (“дурное настроение”). Длительность расстройства

настроения не менее 2-х лет (у детей и подростков — не менее 1 года), а “светлые”

промежутки нормального настроения у больных обычно не превышают и двух месяцев.

Полагают, что дистимия является здесь своеобразным вариантом периодической

депрессии, так как

последняя часто встречается у родственников больного, а иногда и у

самого больного на фоне хронического субпсихотического расстройства настроения могут

возникать тяжелые депрессивные эпизоды (“двойная депрессия”).

Таким образом, термин “дистимия” в современной трактовке определяет

врожденную склонность к плохому настроению, особенно если она проявляется рано — в

возрасте до 21 года. Полагают, что аналогичные

хронические расстройства настроения

могут возникнуть и в результате “недостаточности” психофармакотерапии

антидепрессантами (короткие курсы и низкие дозировки лекарств) на начальных этапах

“большого” депрессивного эпизода (Petrilowitsch N., 1970). Остаточная субдепрессия, в

свою очередь, способствует интолерантности больного к житейским конфликтам и

последующим характерологическим сдвигам. Однако, с другой стороны, даже когда

заболевание изначально явно спровоцировано психосоциальными стрессовыми

факторами

(депрессивный невроз, невротическая депрессия), часто также имеет место аналогичная

недостаточность эффективности и одной психотерапии. В частности, в лечении

невротической депрессии, которая отличается от типичного депрессивного невроза

несоответствием клиники критериям реактивной триады К. Ясперса, как правило, также

требуется для успешности лечения сочетание психотерапии с психофармакотерапией

антидепрессантами.

В любом случае, как

при раннем, так и при позднем начале заболевания, а также

возникновении болезни аутохонно или в связи со стрессом, эндрореактивные механизмы в

патогенезе заболевания всегда присутствуют. Больные дистимией обычно тревожны,

212

склонны к навязчивостям и выраженной “соматизации” состояния с обеспокоенностью

состоянием здоровья. Постепенно, а иногда изначально, на первый план начинают

выступать характерологические сдвиги — депрессивно–раздражительное настроение

становится личностной особенностью больного. При этом заметная раздражительность,

сочетающаяся с несоответствием субъективной оценки тяжести состояния объективным

данным, часто обозначаются врачами как “истерические дисфории”, хотя

патогенетические

механизмы этого феномена лишь отдаленно напоминают таковые при

истинных истерических.

Гипертимия — повышенно веселое, радостное настроение с приливом

бодрости, энергичности и переоценкой собственных возможностей.

Маниакальный синдром (мания) характеризуется маниакальной триадой:

гипертимией, ускорением мышления и двигательным возбуждением со

стремлением к деятельности. Настроение у больных приподнятое, радостное

(маниакальный аффект). Они много говорят, жестикулируют, переоценивают свои

возможности. Охотно берутся за разные дела, но начатое легко бросают. При

маниакальном аффекте также наблюдаются витальные его признаки: укорачивается

сон, усиливаются влечения (особенно сексуальное), у женщин нарушается

менструальный цикл. Если интенсивность маниакального аффекта невелика, то

говорят о гипомании.

Маниакальные состояния, как и депрессии, могут быть атипичными, т.е. с

неравномерной выраженностью составляющих их структуру компонентов. В некоторых

случаях можно наблюдать у одного и того же больного одновременного присутствия

признаков, как депрессии, так и мании (своеобразный “взаимообмен” компонентами).

Такие сложные по структуре состояния принято называть смешанными аффективными

состояниями.

Клинические

картины, обозначаемые сейчас аффективными расстройствами,

известны с глубокой древности. Термины меланхолия и мания употреблялись

Гиппократом (450 г. до н.э.). Современные представления об аффективных расстройствах

восходят к Крепелину (1896), выдвинувшего концепцию маниакально–депрессивного

психоза (МДП). К. Леонгард (1957) предложил различать биполярную МДП, где

представлены как маниакальные, так и депрессивные эпизоды. Легкую форму МДП часто

обозначают термином циклотимия (Kahlbaum, 1882). Полагают, что заболеваемость

циклотимией составляет около 1%, но эти данные скорее всего занижены, так как

пациенты не всегда попадают в поле зрения психиатра и часто лечатся у врачей общего

профиля. Полагают, что они составляют 3–10% от внебольничного контингента.

Длительность фаз значительно меньше, чем при МДП (2–6 дней), смены состояний

нерегулярны,

пациенты болезненно воспринимают невозможность контролировать свой

эмоциональный статус. В 5–10% случаев развивается наркотическая зависимость, в

анамнезе частая смена мест жительства, вовлечение в религиозные и оккультные

субкультуры.

Эйфория (“несу хорошее”) — другая форма болезненно–повышенного

настроения. Для нее характерно благодушие и беспечность, которые сочетаются с

пассивностью (“тихая радость”). Она чаще наблюдается при органических

заболеваниях мозга на фоне более или менее выраженного слабоумия.

Мория (“лобная психика”) — эйфория с дурашливым двигательным

возбуждением, склонностью к плоским, грубым шуткам. Наблюдается при

поражении лобных отделов головного мозга на фоне слабоумия.

Экстаз — переживания восторга и необычайного счастья со своеобразным

“погружением” в себя, в свой внутренний мир. При некоторых психических

заболеваниях экстаз связан со зрительными галлюцинациями приятного

содержания.

213

Экзальтация — приподнятое настроение, где более заметен не сам аффект, а

ощущение прилива энергии, бодрости и повышения активности.

Паратимия — неадекватный аффект, извращение аффективности, когда

больные радуются по поводу грустных событий и наоборот. Возможно также

сосуществование в одно и то же время противоположных аффектов —

амбивалентность. При этом одно и то же представление сопровождается и

приятными, и неприятными чувствами, т.е. больной одновременно и огорчается, и

радуется. Склонность больного отвечать на внешние раздражители неадекватно или

двоякой реакцией характерна для шизофрении.

Элементы амбивалентности бывают и у психически здоровых людей.

Например, страдающие хирургическими заболеваниями в одно и то же время

желают и не хотят операции. Амбивалентность прекрасно характеризуется словами

Лермонтова: “и как-то весело, и хочется мне плакать”.

Тяжело переживаются больными так называемые насильственные чувства, которые

возникают без какого бы то не было внешнего повода. Насильственными могут быть смех,

слезы. Вернее, чувств как таковых в подобных случаях нет, а есть лишь их внешнее

проявление. Такие состояния возможны при поражении глубоких структур мозга при

травмах или нарушениях кровообращения.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИЙ И ЧУВСТВ

При исследовании эмоциональной сферы в клинической практике главное

значение придается беседе и наблюдению за эмоциональными реакциями пациента,

а также анализу поведения больного, о котором могут сообщить врачу его

родственники или сослуживцы по работе.

Обращают внимание на выражение лица и мимику, позу и пантомимику,

особенности речи. К объективным признакам эндогенной депрессии, кроме

поведенческих особенностей, можно отнести наличие тахикардии, мидриаза,

спастических запоров, нарушений менструаций, сухости во рту и иных

вегетативных сдвигов.

Психиатрами описан ряд специфических симптомов — внешних признаков

депрессии: “фигура омеги” (складка между бровей, похожая на греческую букву

“омега”), признак Верагута (нависание наружных половин верхних век) и другие.

Иногда можно обнаружить на

коже рубцы — следы бывших попыток к

самоубийству (в области шеи, сердца или локтевых вен).

По поводу основного настроения задают пациенту вопрос, каково оно,

хорошее–плохое, нет ли тоски, страха или тревоги. Если ответ неопределенный, то

дополнительно спрашивают, не изменилось ли настроение и какое оно было

раньше. Обращают внимание на суточные и

сезонные колебания основного фона

настроения (заметные ухудшения в утренние часы или вечером, в осенне-весенние

сезоны года чаще характеризует периодическую эндогенную депрессию). Большое

значение имеет выявление отсутствия или слабости эмоциональной реакции на

эмоциогенные стимулы (апатия). При исследовании аффективных реакций следует

иметь в виду, что они иногда не всегда соответствуют основному

фону настроения.

Так, например, на фоне веселого настроения можно наблюдать и реакцию

злобности.

В условиях психологической лаборатории для исследования степени

эмоциональной возбудимости используются методики регистрации кожно-

гальванического рефлекса, электроэнцефалограммы (чаще усиление тета–ритма),

214

пульса, артериального давления и других физиологических, а также биохимических

параметров при различных эмоциогенных нагрузках. Определенная независимость

от воли возникновения вегетативных реакций при эмоциогенных стимулах легла в

основу создания “детекторов лжи”, т.е. специальных приборов (полиграф), которые

регистрируют различные телесные проявления эмоций. Полиграфические методы

исследования приобрели большую распространенность в различных

психофизиологических исследованиях.

Изучение эмоций по их телесным проявлениям названо немецким психологом

Освальдом Кюльпе (1862–1915) “методом выражения”. Кюльпе, как последователь

Вундта, известен также как создатель теории “безобразной мысли” (мысль не должна

иметь сенсорного или образного содержания). Он, установив наличие несенсорных форм

сознания, нанес серьезный удар по структурной психологии сознания Вундта, где

основными

составляющими (“атомами”) сознания признавались ощущения и

элементарные чувства.

Первые экспериментальные исследования эмоциональных состояний по методу

выражения были проведены А. Моссо (1881), который сконструировал плетизмограф,

Ш. Фере (1888) и И.Р. Тархановым (1890), которые независимо друг от друга предложили

психогальванический метод.

Наряду с методом выражения большую роль в изучении эмоций сыграл и так

называемый “

метод впечатления”, начало которому положено И. Гете. Он изучал

действие цвета на чувства, но полную методическую разработку метода осуществил

Г. Фехнер в разделе экспериментальной эстетики. Цель опыта сводилась к определению

того, как и в какой степени разные ощущения цвета оказывают на человека эстетическое

воздействие. В последующем это использовалось для изучения

элементарных чувств и

эмоций в области слуха (сочетания звуков) и движений (пространственно—временные

отношения слуховых и зрительных восприятий). Существенным для метода впечатления

является субъективное сравнение (нравится или нет) двух и более одновременно или

последовательно предъявляемых раздражителей. Итогом подобных исследований было

построение для каждого из испытуемых аффективных кривых удовольствия и

неудовольствия.

В

90-х годах 20 в. наметилась тенденция объединения метода впечатления с

методом выражения, что связано со стремлением объективизировать субъективные

оценки испытуемого. Кроме этих двух основных экспериментальных методов изучения

эмоций, в психологии стали часто использовать различного рода опросники, фото-

киносъемку для регистрации мимики, позы тела и других выразительных движений,

сопровождающих эмоции человека.

Определенные данные об эмоциональной сфере больного дают тесты изучения

темперамента и личности, опросники выраженности реактивной и личностной

тревоги, наличия депрессии. Могут быть полезными для оценки эмоциональной

сферы и ряд других методик экспериментально—психологического исследования:

изучение уровня притязаний, тест фрустрационной толерантности Розенцвейга,

метод “чернильных пятен” Роршаха, тест “портретов” Сонди, цветовой тест

Люшера, исследование понимания эмоционального подтекста в рассказе,

исследование юмора и другие.

Начиная с 50-х годов происходит неуклонное внедрение специальных

градуированных шкал во все основные отрасли медицины. Эти шкалы

разрабатываются для сравнения разных методов и средств терапии, а также в

научных целях. Для объективной оценки депрессии в психиатрии разработано

множество шкал, которые

могут быть подразделены на две группы: шкалы

самооценки (например шкала Цунга, ) и шкалы, где оценку состояния больного

проводит врач (например, шкала Гамильтона, шкала Раскина, шкала Мотгометри–

Асберга и др.).

215

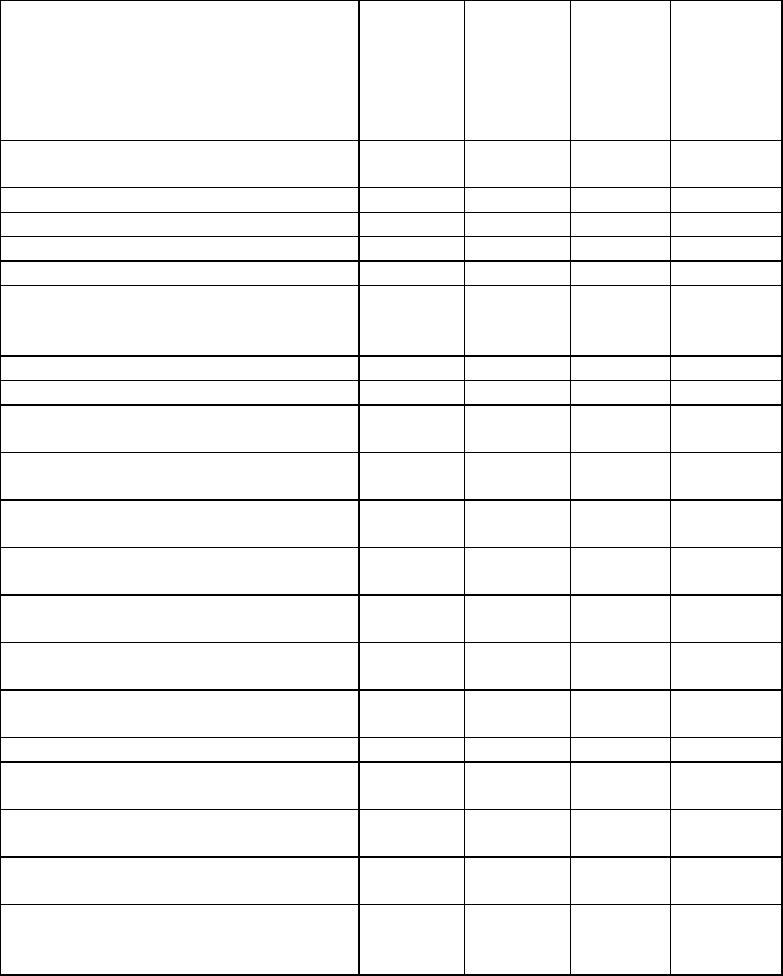

Шкала самооценки депрессии Цунга (Zung W.W.K., Durham N.S., 1965) —

обеспечивает оценку интенсивности депрессивных симптомов и измеряет депрессию в

целом. Используется для предварительной диагностики, катамнестических сравнительных

исследований, клинических испытаний лекарственных средств. Шкала состоит из 20

пунктов, каждый из них выражает симптом депрессии в форме утверждения (пункты 5, 6,

11, 12, 16, 17, 18 и 20, обратный подсчет баллов) или отрицания. Нормальный показатель

равен 34 или

меньше, а депрессивный — 50 или выше.

Вопросы шкалы Цунга

для самооценки депрессии

Крайне

редко

(1)

Редко

(2)

Часто

(3)

Большую

часть

времени

или

постоянно

(4)

1. Я чувствую угнетенность,

подавленность

2. Я лучше всего чувствую себя утром

3. Я много плачу

4. Я плохо сплю ночью

5. Я ем столько же, сколько и раньше

6. Я получаю удовольствие от того,

что нахожусь среди привлекательных

мужчин/женщин или общаюсь с ними

7. Я заметно теряю в весе

8. Меня беспокоят запоры

9. Мое сердце бьется чаще, чем

обычно

10. Я чувствую усталость без видимой

причины

11. Я мыслю так же четко, как и

раньше

12. Мне легко выполнять привычную

работу

13. Я беспокоен и не нахожу себе

места

14. Я полон светлых надежд на

будущее

15. Я более раздражителен, чем

раньше

16. Мне легко принимать решения

17. Я чувствую, что полезен и нужен

людям

18. Я живу полной и интересной

жизнью

19. Я считаю, что другим было бы

лучше, если бы я умер

20. Я по-прежнему получаю

удовольствие от того, что мне

нравилось и раньше

Шкала Гамильтона для оценки депрессии (HDRS) предназначена для измерения

тяжести депрессии в клинических и экспериментальных целях (Hamilton M., 1967).

Исследователь должен иметь подготовку в психиатрии, т.к. шкала основывается на

клинической беседе с больным. Время оценки определяется как “сейчас” или “в течение

последней недели”. Оригинальная версия шкалы содержит 23 пункта, 2 из которых

состоят из двух

частей. В настоящей версии 21 пункт (последние 4 пункта отражают типы

депрессии или редкие синдромы). Сумма баллов лиц без депрессии равна 0, крайняя

степень депрессивного (меланхолического) синдрома (максимальная оценка) равна 52

баллам.

216

1. Депрессивное настроение (подавленность, безнадежность, беспомощность, чувство

собственной малой ценности)

0= отсутствие

1= выражение указанного чувства только при прямом вопросе

2= высказывается в жалобах спонтанно

3= определяется не вербальным выражением, а посредством наблюдения: мимика,

поза, голос, плаксивость

4= пациент выражает только эти чувства как в спонтанных высказываниях, так и

невербально

2. Чувство

вины

0= отсутствует

1= самоуничижение; считает, что подвел других

2= чувство собственной вины или мучительные размышления о прошлых ошибках

или грехах

3= настоящее заболевание расценивается как наказание; бредовые идеи виновности

4= вербальные галлюцинации обвиняющего и осуждающего содержания и/или

зрительные галлюцинации угрожающего содержания

3. Суицидальные намерения

0= отсутствует

1= чувство, что жить не стоит

2=

желание смерти или какие-либо мысли о возможности собственной смерти

3= суицидальные высказывания или жесты

4= суицидальные попытки (любая серьезная попытка оценивается как "4")

4. Ранняя бессонница

0= отсутствие затруднений при засыпании

1= жалобы на эпизодические затруднения при засыпании (дольше чем 30 мин)

2= жалобы на невозможность заснуть каждую ночь

5. Средняя бессонница

0= отсутствует

1= жалобы

на беспокойный сон в течение всей ночи

2= многократные пробуждения в течение всей ночи; любой подъем с постели

оценивается как "2" (исключая физиологические потребности)

6. Поздняя бессонница

0= отсутствует

1= раннее пробуждение утром с последующим засыпанием

2= окончательное раннее утреннее пробуждение

7. Работоспособность и активность

0= отсутствие трудностей

1= мысли и ощущение несостоятельности, чувство усталости и

слабости, связанное

с деятельностью (работа или хобби)

2= утрата интереса к деятельности (работе или хобби), выраженная непосредственно

в жалобах или опосредовано, через апатичность и нерешительность (чувство

потребности в дополнительном усилии приступить к работе или проявить

активность)

3= уменьшение времени проявления активности или снижение продуктивности; в

условиях стационара оценка “3” выставляется, если активность

пациента

проявляется в течение не менее 3 ч в день (работа в стационаре или хобби)

4= отказ от работы вследствие настоящего заболевания; в стационаре оценка “4”

выставляется, если пациент вообще не проявляет активности или не справляется

даже с рутинной бытовой деятельностью без посторонней помощи

8. Заторможенность (замедленность мышления и речи, нарушение способности

концентрировать

внимание, снижение моторной активности)

0= нормальная речь и мышление

1= легкая заторможенность в беседе

2= заметная заторможенность в беседе

3= выраженные затруднения при проведении опроса

4= полный ступор (обездвиженность)

9. Ажитация (тревожное возбуждение)

0= отсутствие

217

1= беспокойство

2= беспокойные движения руками, теребление волос и пр.

3= подвижность, неусидчивость

4= постоянное перебирание руками, обкусывание ногтей, выдергивание волос,

покусывание губ

10. Психическая тревога

0= отсутствие

1= субъективное напряжение и раздражительность

2= беспокойство по незначительным поводам

3= тревога, отражающаяся в выражении лица и речи

4= страх, выражаемый и без расспроса

11. Соматическая тревога

(физиологические проявления тревоги: гастроинтестинальные

— сухость во рту, метеоризм, диспепсия, диарея, спазмы, отрыжка; сердечно-

сосудистые — сердцебиение, головные боли; дыхательные — гипервентиляция, одышка;

учащенное мочеиспускание; повышенное потоотделение)

0= отсутствие;

1= слабая;

2= средняя;

3= сильная;

4= крайне сильная

12. Желудочно–кишечные соматические симптомы

0= отсутствие

1= утрата аппетита, но с приемом пищи без сильного принуждения; чувство тяжести

в животе

2= прием пищи только с упорным принуждением; потребность в слабительных

средствах или препаратах для купирования гастроинтестинальных симптомов

13. Общие соматические симптомы

0= отсутствие

1= тяжесть в конечностях, спине или голове, мышечные боли; чувство утраты

энергии или упадка сил

2= любые резко выраженные симптомы

14. Генитальные симптомы (утрата либидо, менструальные нарушения)

0=отсутствие

симптомов; 1=слабо выраженные; 2=сильно выраженные

15. Ипохондрия

0= отсутствие

1= поглощенность собой (телесно)

2= чрезмерная озабоченность здоровьем

3= частые жалобы, просьбы о помощи и пр.

4= ипохондрический бред

16. Потеря в весе {оценивается либо пункт А, либо Б)

А. По данным анамнеза:

0= отсутствие потери в весе

1= вероятная потеря в весе в связи

с настоящим заболеванием

2= явная (со слов пациента) потеря в весе

3= не поддается оценке

Б. Если имеются данные об измерениях веса тела

0= потеря в весе менее 0,5 кг в неделю

1= более 0,5 кг в неделю

2= более 1 кг в неделю

3= не поддается оценке

17. Критичность отношения к болезни

0= осознание, что болен депрессией

или каким-либо заболеванием

1= осознание болезненности состояния, но отнесение этого за счет плохой пищи,

климата, переутомления на работе, вирусной инфекции, потребности в отдыхе и пр.

2= полное отсутствие осознания болезни

18 суточные колебания

А. Уточните, когда симптомы выражены а более тяжелой форме, утром или

вечером; при отсутствии суточных колебаний маркируйте 0 баллов

0= отсутствие колебаний; 1= ухудшение утром; 2= ухудшение вечером

218

Б. Если суточные колебания имеют место, оцените их выраженность; при

отсутствии колебаний маркируйте пункт “отсутствуют”

0= отсутствуют; 1= слабые; 2= сильные

19. Деперсонализация и дереализация (например, ощущение нереальности окружающего)

0= отсутствует; 1= слабая; 2= умеренная; 3= сильная; 4= непереносимая

20. Параноидальные симптомы

0= отсутствуют; 1= подозрительность;

2= идеи отношения; 3-бред отношения и преследования

21 Обсессивные и компульсивные симптомы

0= отсутствуют; 1=

легкие; 2= тяжелые

Особое место при исследовании эмоций, особенно в клинике неврозов,

занимают методики изучения эмоциональных отношений больного. Для изучения

эмоциональных отношений могут использоваться различные опросники, методика

“незаконченных предложений”, классический ассоциативный эксперимент,

цветоассоциативный эксперимент на основе теста Люшера (Эткинд А.М., 1980) и

другие. В качестве примера приведем бланковый вариант изучения

фундаментальных эмоций по К. Изард.

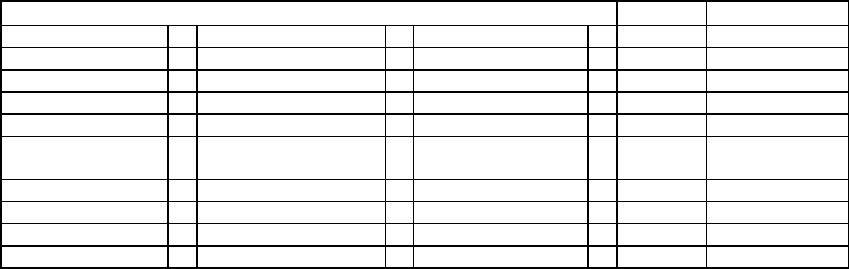

Дифференциальные шкалы эмоций

(По К. Изард, модификация О.П. Елисеев, 1994)

Шкалы эмоций в понятиях

Сумма

Эмоция

Внимательный Концентрированный Собранный 1. Интерес

Наслаждающийся Счастливый Радостный 2. Радость

Удивленный Изумленный Пораженный 3. Удивление

Унылый Печальный Сломленный 4. Горе

Взбешенный Гневливый Безумный 5. Гнев

Чувствующий

неприязнь

Чувствующий

отвращение

Чувствующий

омерзение

6. Отвращение

Презрительный Пренебрегающий Надменный 7. Презрение

Пугающий Страшный Сеющий панику 8. Страх

Застенчивый Робкий Стыдливый 9. Стыд

Сожалеющий Виноватый Раскаивающийся 10. Вина

Инструкция: оцените в 4-бальной шкале то, в какой степени каждое понятие

описывает Ваше самочувствие в данный момент, проставив подходящую для Вас цифру

справа: “1”— совсем не подходит, “2” — пожалуй, верно, “3” — верно, “4” —совершенно

верно.

Обработка результатов. Подсчитываются суммы баллов по строкам (качественный

анализ — обнаружение доминирующих эмоций). Вычисляется коэффициент самочувствия

(К) из отношения

результата суммы эмоций 1,2,3,9,10 к эмоциям — 4,5,6,7,8. Если К

больше 1,0 самочувствие более отвечает положительному (гипертимному), а при К

меньше 1,0 — отрицательному (дистимному, с пониженным настроением) полюсу. При

очень низком К возможно заподозрить депрессию

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ВЫВОДЫ

Эмоции, как и другие психические процессы, являются одной из форм

отражения сознанием реального мира. Однако эмоции отражают окружающий мир

соотносительно значимости его к субъекту, т.е. удовлетворения или

неудовлетворения потребностей, целей и намерений. В этом наглядно проявляется

и сугубо субъективный характер этого отражения в виде наиболее общего

отношения человека к действительности и самому себе с положительной или

отрицательной полярностю эмоционального состояния.

219

Немецкий ученый В. Вунд описывает и другие свойства эмоций в своей

“трехмерной теории чувств”, полагая что все многообразие эмоциональных

состояний можно свести к комбинации трех пар более простых эмоций. В теории

фундаментальных эмоций К. Изарда уже насчитывается 10 таких качественно

различных простых эмоций (три положительных и семь отрицательных), которые и

формируют весь спектр эмоциональности человека.

Человеческие эмоции имеют длительный филогенез, ходе которого

сформировались их специфические функции: регулятивная (гомеостаз, адаптивные

физиологические и поведенческие реакции) и коммуникативная (внешнее

выражение эмоций). Сравнительные нейроанатомические исследования указывают

на роль развитой лимбической системы и коры мозга в формировании

эмоциональных реакций. В онтогенезе более сложные эмоции — чувства,

свойственные только

человеку, формируются на основе простых эмоций под

влиянием социального научения.

Эмоции у человека проявляются в виде трех основных форм —

кратковременных эмоциональных реакций, более продолжительных

эмоциональных состояний и достаточно устойчивых избирательных

эмоциональных отношений. Более дифференцированно эмоциональную сферу

описывает классификация, выделяющая пять основных групп эмоциональных

переживаний: аффект, собственно эмоция, чувство, настроение и

стрессовое

состояние.

Особенности протекания эмоциональных процессов у человека лежат в основе

индивидуальных различий между людьми. Крайние варианты этих особенностей

граничат с эмоциональными нарушениями: эмоциональная лабильность–

ригидность, эмоциональная возбудимость, эксплозивность или эмоциональная

монотонность, эмоциональный паралич и апатия, эмоциональная неустойчивость и

эмоциональная невоздержанность. Особое место в этом списке придается

вариациям по выраженности, формам проявления и этапам развития страха и

тревоги у человека., которые довольно часто встречаются как в повседневной жизни

человека, так и при психических заболеваниях.

В психопатологии обычно выделяют пять основных типов патологического

эмоционального реагирования, которые характерны для определенных групп

психических заболеваний: психогенных (кататимное реагирование), эндогенных

аффективных (голотимное реагирование), шизофрении (паратимное реагирование),

эпилепсии и органических поражениях мозга (эксплозивное реагирование) и при

ослабоумливающих мозговых процессах (дементное реагирование). В судебной

психиатрии самостоятельное значение приобретает дифференциальная диагностика

физиологического и патологического аффекта, а в психиатрической клинике —

диагностика расстройств настроения (гипотимия, гипертимия и паратимия).

В условиях психологической лаборатории эмоции можно изучать по их

телесным, внешним проявлениям (метод “выражения” по Кюльпе) с помощью

специальных приборов — “детекторов лжи”, а также предложенный еще Гете метод

“впечатления”, основанный на субъективном сравнении (нравиться или нет) двух и

более предъявляемых стимулов. Широкое распространение, особенно для

сравнения разных методов терапии, получили специальные градуированные шкалы

для измерения выраженности расстройств настроения (шкала Гамильтона для

оценки депрессии и другие).

220

Вопросы для самоподготовки

1. Можно ли, наблюдая за поведением человека, точно определить, какие эмоции

он испытывает?

2. Является ли знание о физиологических изменениях в организме достаточным

для определения эмоционального состояния?

3. В чем состоит регулирующая функция эмоций?

4. По каким критериям эмоциональные явления разделяются на аффекты,

собственно эмоции, чувства

и настроения?

5. Чем отличается стресс от дистресса?

6. В какой фазе стрессовой реакции возможны структурные изменения в концевом

органе–мишени?

7. В чем заключается различие в теориях эмоций Джеймса–Ланге и Кэннона–

Барда?

8. Как объясняется возникновение эмоций в когнитивных теориях?

9. Как классифицируются эмоции в теории дифференциальных эмоций К

. Изарда?

10. Как классифицируются вторичные эмоции?

11. Каковы главные критерии дифференциации патологического аффекта от

физиологического?

12. При поражении каких отделов мозга возникают “насильственные чувства”?

13. Каковы психофизиологические причины общего нарушения обычного

поведения ребенка при эмоционально значимых воздействиях?

14. По каким параметрам описываются индивидуальные особенности

эмоциональной сферы личности?

15. В чем

сходство и каковы различия между эмоциональной возбудимостью и

эксплозивностью?

16. Чем отличается тревога от состояний страха?

17. Какими признаками проявляется эмоциональная неустойчивость?

18. Какой тип эмоционального реагирования характерен для биполярных

аффективных расстройств?

19. Что относится к соматическим (витальным) признакам депрессивного

состояния?

20. Для какого психического заболевания характерны расстройства настроения по

типу

паратимии?

21. Какие психологические методики используются для объективной оценки

тяжести депрессии при клинических испытаниях антидепрессантов?