Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию

Подождите немного. Документ загружается.

11

тое Ф. Аквинским и названное впоследствии его именем — томизмом, получило в

религиозных кругах широкое признание и распространение. Сам же Ф. Аквинский в 1323

г. был причислен к лику святых. Схоласты проповедовали учение, основанное

одновременно и на богословии, и на доктрине Аристотеля. Они пытались таким образом

объяснить мир с помощью разума, “озаренного

верой”. Роль ученого они видели в том,

чтобы раскрыть упорядоченность и иерархическое устройство созданного Богом мира.

Хотя, начиная со второго века до н.э. уже считалось установленным, что душа помещается

в мозге, но философы без конца вели умозрительные споры о ее природе и способе

влияния на поведение человека.

Несмотря на

то, что средневековая философия и психология целиком находились

под влиянием церкви, в среде самих богословов и схоластов имели место и элементы

материализма (Скотт Д., Оккам В., Бэкон Р.). Однако в наиболее сильной форме

материалистические тенденции были выражены в арабской философии и психологии. Они

были связаны с общим расцветом восточной культуры в

VIII-XII вв. Объединение

восточных народов в огромное единое государство (Арабский Халифат) повлекло за собой

интенсивный рост производства, стимулировало развитие медицины, естествознания,

философии и психологии. Идейными источниками расцвета наук на Востоке служили

достижения античной культуры, которые получили широкое распространение среди

арабских народов.

Высшим авторитетом арабской философии и психологии X-XII вв. был крупнейший

ученый,

придворный врач из Бухары. Ибн-Сина (Авиценна, 980-1037). Главными

трудами его являются энциклопедические по своему содержанию книги “Спасение” и

“Канон медицины”. Авиценна — это, прежде всего естествоиспытатель, сторонник

опытного познания мира. Сердцевину его учения составляет психофизиология. Именно у

Авиценны мы впервые встречаемся с началом опытного, экспериментального

проникновения в мир психических явлений. В

частности, касаясь вопроса взаимосвязи

душевных переживаний и телесных изменений, Авиценна показывал это в опытах,

проведенных с двумя баранами. Одно из животных кормилось в обычных условиях,

другое — на виду у волка, находившегося рядом на привязи. Хотя пища была одинаковой,

животное, кормившееся в присутствии волка, быстро исхудало и погибло.

Из других видных арабских

ученых средневековья были Альгазена (Ибн аль–

Хайсма, 965-1038) и Аверроэсе (Ибн Рушда, 1126-1198). Альгазену принадлежит заслуга

в выдвижении новой точки зрения на механизмы ощущений и восприятия. В частности,

ранее зрение объясняли предположением наличия “истечений”, идущих от глаза к

воспринимаемому предмету. Альгазена впервые экспериментально показал, что глаз

является оптическим прибором, а причиной возникновения

зрительного образа являются

законы отражения и преломления света. Позднее, Аверроэсе покажет, что чувствительным

аппаратом глаза является не хрусталик, а сетчатая оболочка.

Альгазена полагает, что именно умственная деятельность, которая при восприятии

не осознается, позволяет человеку устанавливать натуральный объем и форму предметов,

находить различие и сходство между ними. С аналогичной теорией о внутренних

факторах восприятия (учение о “бессознательных умозаключениях”), выступит во второй

половине XIX в. Г. Гельмгольц. Исследования в области физической оптики, начатые

арабскими учеными и продолженные в средневековье Р. Бэконом, закладывали фундамент

будущей психофизиологии органов чувств.

Принятое церковью учение Ф. Аквинского, как последнее слово теологии, стало по-

степенно вызывать критику со стороны самих

богословов. Первым, кто выступил за сня-

тие “тонзуры” с Аристотеля, был английский схоласт Д. Скотт (1270-1308). С критикой

схоластики и томизма выступал и другой английский мыслитель средневековья Р. Бэкон

(1214-1292). Только устранив невежество, считали эти ученые, можно обеспечить

подлинное развитие наук и тем самым общее благосостояние мира.

В развитии материалистических тенденций в средневековой психологии особая

заслуга принадлежит В. Оккаму (1300-1350), который полагал, что многие психические

явления могут быть раскрыты вообще без обращения к категории “душа”. Его положение

о том, что следует избегать и отсекать избыточные мистические сущности и силы там, где

вполне можно обойтись без них, получило название “бритвы

Оккама”. Этот принцип

экономии сыграл немаловажную роль в борьбе с томизмом и схоластикой, заложив в

науке ориентацию на научное наблюдение и эксперимент (эмпиризм), которые станут

довлеющими в эпоху возрождения и последующие годы.

12

Дуалистические взгляды на психику. Дуалистические взгляды в психологии

(взгляды о независимости и самостоятельности существования в мире двух

основополагающих начал —материи и духа), также корнями уходящие корнями в

доисторические времена и античность, наиболее активно развивал французский

философ, психолог и математик 17 века Рене Декарт (1596-1650). Он считается

родоначальником рационалистической философии, а в математике ввел

алгебраические обозначения, отрицательные числа. Латинский вариант его имени

Ренатус Картезиус, отсюда термины — “картезианская философия”, “картезианская

интуиция” и т.п.

Декарт считал, что человек состоит из нематериальной души и материального

тела. Таким образом, с его точки зрения душа и тело имеют разную природу. По его

мнению, не только душа воздействует на тело, но и тело способно существенным

образом влиять на состояние души. Таким образом, в основу решения

психофизической проблемы Декарт положил идею взаимодействия. Соединенные

божеской силой в человеке душа, главным атрибутом которой является мышление,

и тело (природа), характеризующееся протяжением, взаимно влияют друг на друга,

хотя и являются разными субстанциями.

Роль тела

теперь стала восприниматься совершенно иначе: те функции,

которые прежде приписывались только душе, теперь стали относить к телесным

функциям. В средние века, например, полагали, что душа ответственна не только за

процессы мышления и здравый смысл, но и за восприятие, движение и

репродуктивную деятельность. Декарт отбросил эти представления. Душа, с его

точки

зрения, имеет единственную функцию — мышление. Все прочие функции

носят телесный характер.

Главный признак души — наличие сознания, сущностью которого является

моральный выбор посредством мышления и воли. У животных нет души, так как у

них нет сознания, и их поведение можно полностью объяснить с механической

точки зрения. Человеческое тело — это тоже машина, поэтому в объяснении его

работы, т.е. физиологических процессов и простых поведенческих актов, нет

необходимости привлечения “души разумной”, наделенной сознанием, волей и

желаниями. Таким образом, Декарт в области физиологии предвосхитил учение о

рефлексах.

Любое знание, по мнению Декарта, должно выводится методом логического

рассуждения. Так что если задаться целью найти истину все

следует подвергать

сомнению. Рассуждая таким образом можно даже прийти к выводу, что на свете

ничего не существует. Однако сомнение в этом все же остается. Значит, сомнение

является верным признаком того, что мы мыслим. А если я “мыслю, следовательно,

существую” (“cognitio ergo sum”) и у меня есть сознание этого. Первое, что

обнаруживает в себе человек

— его собственное сознание. “Мыслить” по Декарту

значит не только понимать, но и желать, воображать, чувствовать. Психология

конца 19 века, восприняв дух идей Декарта, сделала своим предметом изучение

сознания. Основной задачей психологии здесь уже объявлялось изучение

состояний, свойств и содержаний сознания.

Декарт родился во Франции, получил гуманитарное и математическое образование в

иезуитском колледже. Свое имя Декарт прославил целым рядом трактатов по математике

и философии, что даже шведская королева пригласила его давать ей уроки философии.

Занятия проходили в плохо отапливаемой библиотеке, поэтому хрупкий и болезненный

Декарт быстро заболел воспалением легких и умер 11

февраля 1650 года.

Интересным постскриптумом к смерти этого великого человека, который отдал так

много сил изучению взаимодействия тела и души, может служить посмертная история его

тела. Только через 16 лет после смерти решили перезахоронить Декарта на родине. Но в

13

Париж останки философа поступили без головы и указательного пальца на правой руке,

которые стали сувенирами. Почти 150 лет череп Декарта переходил от одного

коллекционера к другому, пока, наконец, не был возвращен в могилу, его истинному

владельцу (Shea, 1991; цит. по Шульц Д.П. и Шульц С.Э., 1998).

Итоги развития психологии в рамках философии. Ведущей чертой

античной психологии являлась ее стихийно-материалистическая направленность.

Различные мыслители древности пытались объяснить природу из нее самой, из

законов, присущих самой материи. Большинство античных мыслителей были не

только материалистами, но и диалектиками. Мир представлялся им единым,

бесконечно движущимся и изменяющимся. Хотя природа трактовалась древними

учеными в целом нерасчлененно, как бы синкретично, однако первые попытки

выделения одних явлений из совокупности других, стремление понять их место в

общей картине мироздания уже тогда имели место.

Явления душевной жизни человека не могли не привлечь внимания древних

ученых вследствие их своеобразия и специфической природы. Именно поэтому еще

на заре научного знания психические явления достаточно четко вычленялись из

чисто материальных и, более того, осуществлялись попытки внутренней

дифференциации отдельных сторон души. Обычно область психических явлений

разделялась на две больших группы — познавательные и побудительные силы.

Пытаясь понять их природу, древние мыслители сумели высказать множество

догадок, выдвинуть большой ряд принципиальных идей, которые оказали огромное

влияние на последующее развитие психологии и которые не потеряли своего

значения до настоящего времени.

В средние века была установка мыслителей искать ответы на все вопросы в

прошлом, обращались за разъяснениями к трудам Аристотеля или других древних

авторов, к Библии. В своих исследованиях человек должен был руководствоваться

догмой, установлениями господствующей церкви или мнением авторитетных

авторов. Лишь в XVII веке берут начало те длительные процессы, которым обязана

своим существованием современная наука. В XVII столетии появляется новая

методологическая установка — эмпиризм, которая ориентировала на познание

посредством наблюдения и эксперимента. Знание, ориентированное только на

традицию и авторитет, теперь стало воспринималось как нечто внушающее

сомнение. Последующее развитие механики и биологии, физиологические

открытия способствовали тому, что уже в девятнадцатом столетии психология

начинает преимущественно развиваться не в рамках философских учений о душе, а

в рамках физиологии, лишь в 1879 году психология выделяется В. Вундтом в

самостоятельную научную дисциплину.

ПСИХИКА И НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Несмотря на то, что знания в области анатомии и физиологии в последующие

годы значительно обогащались, лишь в начале 20 века понятие “душа” сменилось

понятием “психика” окончательно уступив место концепции, согласно которой

поведение человека управляется преимущественно нервной системой. Это

произошло под непосредственным влиянием достижений в физиологии мозга,

возникновения конкретно–научного представления о структуре рефлекторной дуги.

Впервые рефлекторную трактовку основных психологических процессов и

явлений предложил известный русский физиолог И.М. Сеченов. Все акты

сознательной и бессознательной жизни человека Сеченов считал рефлексами по

14

своим истокам, структуре и функционированию. Рефлекторность означает у него

первичность объективных условий жизни организма и вторичность их

воспроизведения в психике.

Современное материалистическое понимание психики рассматривает ее как

системное свойство высокоорганизованной материи, заключающейся в активном

отражении субъектом окружающего мира и построении на этой основе его картины,

а также саморегуляции своего поведения и деятельности.

Психика человека — субъективное отражение объективного мира,

являющееся свойством высокоорганизованной материи (мозга).

Согласно диалектическому материализму любая материя обладает

уникальными отражательными свойствами. Однако, что и как отражается зависит

от уровня организации материи.

Физическое отражение свойственно неживой природе, примерами его

является отражение звука, света и т.д. Знание его закономерностей широко

используется в технике — радиолокации, фотографии, ракетостроении.

Физиологическое отражение является свойством только живой природы,

примерами его являются тропизмы, таксисы и многочисленные рефлекторные

реакции.

Психическое отражение возникает при дальнейшем усложнении нервной

системы и мозга как живой сложнейшей отражательной системы. Внешний мир

порождает в структурах мозга некоторые процессы, отражающие свойства этого

внешнего мира в форме различных психических явлений.

Физиологические мозговые и психические процессы протекают параллельно

друг другу и кажутся нам независимыми друг от друга, поскольку события,

развивающиеся в нас самих (в мозге) мы не ощущаем, а свойства вещей,

находящихся вне нас, — ощущаем. Особенности психики, связанные с тем, что

физиологическая составляющая психических процессов в восприятии практически

совершенно не представлена, является, вероятно, следствием эволюции

приспособительных свойств психики. Если бы мы ощущали физиологическую

сторону своих психических процессов, то это искажало бы картину внешнего мира,

мешало бы его правильному восприятию и пониманию. Причины возникновения

высших психических функций лежат вне организма и отсюда их характеристики

выведению только из закономерностей функционирования мозга не поддаются.

В настоящее время вряд ли можно всерьез подвергать сомнению наличие связи

между функционированием мозга и психическими процессами. Однако и в наши дни

продолжает дискутироваться одна проблема, которая получила название

психофизической, а с конца 19 в. — психофизиологической проблемы. Формально она

заключена в вопросе: как соотносятся физиологические и психические процессы? На этот

вопрос

предлагалось два основных варианта решения. Первое решение получило название

принципа психофизического взаимодействия (физиологические процессы мозга

непосредственно влияют на психические процессы, а психические — на

физиологические), а второе — принципа психофизического параллелизма

(физиологические процессы сопровождают психические или сопутствуют им, но они

независимы).

Главными свойствами психического отражения являются его идеальность,

субъективность и опережающий характер.

Идеальность психического отражения означает, что в психических процессах

физические изменения, разыгрывающиеся в ограниченном пространстве органов

восприятия и мышления, предстают перед нами в особой (идеальной) форме как

происходящие вне нас в неограниченном пространстве и времени.

15

Субъективность психического отражения означает, что это отражение

внешнего мира очень индивидуально и зависит от опыта, возраста, воспитания

человека как субъекта. Тем не менее, субъективность психического отражения ни в

коей мере не отрицает объективную возможность правильного отражения

реального мира. Правильность психического отражения проверяется

индивидуальной практикой человека и практикой всего человечества.

Опережающий характер психического отражения — другая важная

особенность, подчеркивающая адаптивный характер психики. Опережающий

характер психического отражения является результатом накопления и закрепления

в памяти опыта. Как только существо попадает в ситуацию аналогичную ранее

встречавшейся, первые воздействия среды вызывают всю систему необходимой

ответной реакции.

Все эти особые качества психического и лежат в основе выделения предмета

психологии. Непосредственно для человека психика выступает и открывается ему в

виде доступных для самонаблюдения (интроспекции) психических явлений его

внутреннего (субъективного) мира: его собственных ощущений, восприятий,

представлений, мыслей, чувств и переживаний.

СОЦИАЛЬНАЯ ОПОСРЕДОВАННОСТЬ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА

Психика, в силу особенностей психического отражения, выступает в качестве

основного регулятора поведения живых организмов. Наличие психики позволяет

строить последовательную программу действий и производить операции сначала во

внутреннем (интрапсихическом) плане и только потом действовать.

Качественное отличие поведения человека состоит в том, что под влиянием

законов общественной жизни, поведение человека приобретает личностный

характер. Одного факта принадлежности младенца к человеческому роду, что

фиксируется в понятии индивид, недостаточно для развития собственно

человеческих признаков и качеств. Специфика высших психических функций

человека такова, что ни одна из них не является только следствием возрастного

развития и простого созревания мозга младенца. Непременное условие их

формирования воспитание и другие формы

взаимодействия с другими людьми, т.е.

— социальные контакты. Для развития высших психических функций человека

нужны особые условия — их формирование социально опосредовано.

Влияние среды, как решающего фактора в становлении психики человека, можно

проиллюстрировать, хотя и редкими, но убедительными случаями нахождения людьми

“волчьих детей”.

В 1940 году А. Гезелл и 1942 году Р.М. Цингг проанализировали сообщение

индийского миссионера Дж. Синга, который при посещении деревни Годамури

Миднапура сумел освободить из волчьего логова двух девочек в

возрасте 1,5–2 года

(Амала) и 8–9 лет (Камала). Младшая Амала умерла через год, а старшая Камала дожила

до 17 лет и умерла от уремии. Обе девочки были глубоко слабоумными и вели себя как

зверята: передвигались на четвереньках, защищали свою пищу, оскаливали зубы. Первое

слово Камала произнесла через 2 года после начала воспитания, через 2 следующих

года

знала всего 6 слов. Выпрямиться она смогла через 3 года, а первые шаги сделала лишь

через 6 лет. А. Гезел полагает, что только к 35 годам Камала смогла бы достигнуть уровня

развития 12-летнего ребенка, а Амала этого уровня развития достигла бы к 17 годам.

В 1799 году в лесах на юге Франции охотники нашли 12-летнего

мальчика. Он

передвигался на всех четырех конечностях, ел как животное и кусал тех, кто к нему

приближался. Известный психиатр Пинель (Pinel) обследовал мальчика и пришел к

заключению, что он страдает неизлечимым слабоумием. Молодой врач Итар (Itar),

специализировавшийся на лечении глухих детей, не согласился с таким диагнозом. По его

мнению, поведение ребенка, которого назвали

Виктором, — следствие очень ранней и

16

длительной изоляции от людей. Однако и после пятилетних усилий Итару не удалось

приучить Виктора к общению с людьми. Вплоть до смерти в возрасте 40 лет никаких

заметных улучшений в его поведении не произошло.

Индивид в процессе индивидуального развития (онтогенеза) формирует свой

внутренний мир путем усвоения (интериоризации) исторически сложившихся форм

и видов социальной деятельности человека, происходит усвоение опыта многих

поколений людей. Именно в процессе такого развития и происходит становление

его личности, его “Я”. Личность — сложное единство, интеграция в человеке его

биологических свойств (организм) с социальными качествами, при ведущей роли

последних. При этом личность связывает воедино различные стороны психики (ум,

чувства, волю) и придает поведению человека необходимую последовательность и

устойчивость.

ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТЫ ПСИХОЛОГИИ, ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПСИХИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Психика проявляется во внешнем поведении и практической деятельности

людей, поэтому поведение и деятельность человека выступают в качестве основных

объектов психологии. Однако, поведение и деятельность человека изучаются не

только психологией, но и физиологией, этикой, социологией и многими другими

науками. При этом каждую из них интересует определенная сторона или аспект,

соответствующий предмету науки. Предметом психологии является изучение

закономерностей развития и проявлений психики, т.е. психические явления.

Психические явления — обычно понимаются как факты нашего внутреннего

(субъективного) опыта . Их легко обнаружить у самого себя, стоит только обратить

взор “внутрь себя”. Таким образом, фундаментальное свойство психических

явлений — это их непосредственная представленность только самому субъекту.

Это означает, что мы не только видим, мыслим, желаем или чувствуем, но и знаем о

об этом. Иными словами, психические явления не только происходят в нас, но

также непосредственно только нам и открываются. Наш внутренний мир как

большая сцена, где мы одновременно и зрители и действующие лица, поэтому

полагали, что единственным методом изучения психических явлений является

самонаблюдение, или метод интроспекции. Другим людям наш субъективный мир

не доступен, окружающие только от нас самих могут узнать, что мы ощущаем,

мыслим, желаем или чувствуем.

Кроме фактов субъективного опыта существует целый ряд и других форм

проявлений психики, которые также изучает психология — это факты поведения,

факты неосознаваемого психического, а также психосоматические явления и

продукты деятельности человека. Во всех этих фактах, явлениях и продуктах

материальной и духовной культуры проявляется психика человека и через них же

она может и изучаться. Однако к этим выводам психология пришла не сразу, а ходе

драматических дискуссий и трансформаций представлений о ее предмете.

Важно подчеркнуть, что в настоящее время

в психологии проводится

отчетливое различие между собственно психическими явлениями и

психологическими фактами. Под психическими явлениями понимаются только

субъективные переживания или элементы нашего внутреннего опыта (как

сознательные, так и бессознательные), а под психологическими фактами

подразумевается более широкий круг проявлений психики. В их число уже

включаются и объективные формы проявлений психического. К ним относятся:

поведение, телесные процессы, продукты деятельности людей и социально-

17

культурные явления. Объективные формы проявления психики используются

психологией для изучения ее собственных свойств, функций и закономерностей.

Психология изучает механизмы процессов преобразования внешних

воздействий во внутренний (психический) план, в котором представлены

воздействующие объекты, а также она исследует механизмы, обеспечивающие

регулирование ответной реакции, программирование поведения.

Субъективные психические явления, как проявления целостной личности, не

являются чем-то самостоятельным и изолированным. Однако в психологии из

методологических соображений и для удобства изучения, их принято подразделять

на три основные группы:

• психические процессы — ощущения, восприятие, память,

мышление, воображение, эмоции и др.;

• психические состояния — активность, бодрость, пассивность,

усталость, тревожность, радость и др.;

• психические свойства личности — характер, темперамент,

способности и др.

Все эти формы психических явлений тесно связаны между собой и незаметно

переходят одна в другую.

Понятие “психический процесс” подчеркивает процессуальный характер

изучаемого явления с достаточной очерченостью его начала и окончания.

Понятие “психическое состояние” характеризует статический момент,

относительное постоянство во времени психического явления.

Понятие “психическое свойство” отражает устойчивость исследуемого

явления, его повторяемость и закрепленность в структуре личности.

Так, аффект может рассматриваться и как психический процесс, поскольку в

нем выражена динамика чувств; и как психическое состояние, т.к. он характеризует

психику в данный момент; и как проявление психических свойств личности —

вспыльчивости, гневливости. Взаимосвязь психических явлений знакома каждому

человеку, поскольку он повседневно встречается с умом, чувствами, характером и

другими психическими особенностями окружающих его людей. Каждый из нас

может отдавать себе отчет и о своих личных психологических качествах —

внимании, памяти, способностях или речи.

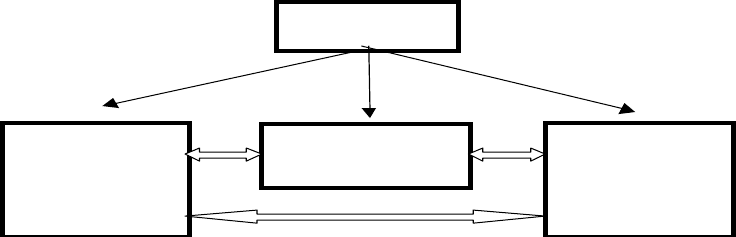

Схема взаимодействия психических процессов,

состояний и свойств личности человека

Психические процессы принято подразделять на три основные группы:

познавательные (внимание, ощущения и восприятия, память, мышление и

воображение), волевые (мотивы, стремления, желания, принятие решений) и

эмоциональные (чувства, эмоции).

ПСИХИЧЕСКИЕ

ПСИХИКА

ПСИХИЧЕСКИЕ

ПРОЦЕССЫ

ПСИХИЧЕСКИЕ

СОСТОЯНИЯ

СВОЙСТВА

ЛИЧНОСТИ

18

Аналогично и психические состояния могут быть проявлениями

познавательных психических процессов (например, сомнение), волевых (например,

уверенность) и эмоциональных (настроения, аффекты). В свою очередь, среди

психических свойств личности можно выделить способности (качества

познавательной сферы, ума), характер (устойчивые особенности волевой сферы) и

темперамент (закрепившиеся качества чувств).

Психика человека существенно отличается от психики даже

высокоорганизованных

животных тем, что она в большинстве своих проявлений

осознана. Поэтому психические явления принято также подразделять на

сознательные и бессознательные.

Сознание. Это прежде всего знание о чем-то, истинность которого можно

проверить практикой. Знание не есть след события или объекта, пассивно

запечатленный структурами мозга. Знание служит средством удовлетворения

потребностей, средством достижения

целей. Сознание также носит изначально

социальный характер. Осознать — еще и значит приобрести потенциальную

возможность научить, передать свое знание другому. Таким образом, сознание есть

такое знание о мире, закрепленное в нервных структурах мозга, которое может быть

использовано человеком для организации действий, направленных на

удовлетворение потребностей, и может быть передано другим людям посредством

речи. Сознание — это высшая форма отражения действительности, свойственная

только человеку.

Бессознательное. Большинство психических явлений осознаются человеком

(человек знает и отдает отчет тому, что он кого-то любит или ненавидит, что в нем

“протекает” это явление), но имеется много и таких, которые образуют

бессознательный (подсознательный) слой психики. Бессознательные психические

явления представляют собой такую форму отражения действительности, при

которой не отдается отчет в совершаемых действиях, утрачивается полнота

ориентировки во времени и месте действия, нарушается речевое регулирование

поведения.

В область бессознательного входят психические явления, возникающие во сне

(сновидения); ответные реакции под влиянием не ощущаемых, но реальных

раздражителей (“субсенсорные” реакции); автоматизированные действия

(движения, бывшие в прошлом сознательными, но благодаря повторению

приобрели характер навыка); механизмы творчества, формирования гипотез,

догадок, предположений, оттенки эмоций и их внешнее выражение и многие

другие.

Ю.Б. Гиппенрейтер (1988) классифицировала феномены бессознательного в три

больших класса:

1) Неосознаваемые механизмы сознательных действий (автоматизмы и навыки,

установки, идеомоторика);

2) Неосознаваемые побудители сознательных действий (это прежде всего явления,

изучаемые в психоанализе);

3) “Надсознательные” психические процессы — это особый тип бессознательного,

так по масштабу времени и содержанию эти процессы намного крупнее всего того

, что

может вместить сознание. Они проходят через сознание как бы отдельными участками, а

вся “работа” протекает вне его, завершаясь неожиданным возвратом в сознательную

жизнь некого интегрального продукта, который порой меняет все ее течение (творчество,

личностные кризисы, переживания крупных жизненных событий).

19

ЗАДАЧИ И ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Важнейшая задача психологической науки — раскрытие психологических

закономерностей формирования человека как личности.

Общая психология исследует наиболее общие закономерности психической

деятельности, обнаруживает и описывает общие принципы, категории, понятия и

методы психологической науки. Эта область психологии дает знания одинаково

необходимые всем специалистам, которых интересует поведение людей.

Наиболее многочисленные фундаментальные исследования в общей

психологии касаются, главным образом, таких явлений как научение и его законы,

действие мотивационных факторов, развитие таких когнитивных процессов как

память, мышление.

Для некоторых исследований в психологии необходимо применение особых

методов или методологии. Так, психофизиология изучает физиологические и

биохимические изменения, которые происходят в нервной системе при различных

психологических состояниях (эмоциональных переживаниях, функционировании

памяти, сновидениях и т.п.). В психофизиологии речь идет о самых различных

физиологических сдвигах: активности потовых желез, электроактивности мышц

(электромиограмма), мозга (электроэнцефалограмма) и так далее.

В отличии от физиологической психологии, предметом исследования в

психофизиологии являются психологические проблемы внутреннего мира человека.

Поведение для психофизиолога является независимой переменной, тогда как

зависимыми оказываются физиологические процессы. Главной задачей

современной психофизиологии является причинное объяснение психических

явлений путем раскрытия лежащих в их основе нейрофизиологических механизмов.

Другие специальные отрасли психологии также диктуются потребностями

практики. Каждая из отраслей разрабатывает свои теоретические проблемы, но все

они, прежде всего, прикладные отрасли психологии. Так, психогенетика изучает

наследственные механизмы психики и поведения.

Дифференциальная психология выявляет и описывает индивидуальные

различия людей, процесс формирования этих различий и причины.

Возрастная психология (психология развития) изучает особенности психики

человека на различных этапах его жизненного пути. Она подразделяется на детскую

психологию, психологию подростка, психологию юности, психологию взрослого

человека и геронтопсихологию (геронтология — наука о старости).

Этнопсихология (от греч. ethnos — племя, народ) изучает этнические

особенности психики людей, национальный характер, этнические стереотипы,

национальное самосознание и т.д.

Социальная психология изучает психические явления, которые возникают в

различных группах и коллективах в процессе общения людей, выявляет

психологические закономерности взаимоотношений личности и коллектива.

Педагогическая психология изучает психику учащихся в процессе учебно-

воспитательной работы, устанавливает закономерности овладения знаниями,

умениями, навыками.

Инженерная психология изучает деятельность человека-оператора в

автоматизированных системах управления. Она решает проблему распределения и

согласования функций между машиной и человеком.

Политическая психология изучает психологические механизмы политики для

выработки практических рекомендаций по оптимальному осуществлению

политической деятельности на всех уровнях.

20

Существует много и других прикладных отраслей психологии, но мы более

подробно рассмотрим проблемы клинической (медицинской) психологии.

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК ОТРАСЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

В современной отечественной медицине и психологии термины “клиническая”

и “медицинская” психология чаще всего используются и понимаются как

синонимы, хотя в ряде странах мира, да и в нашей стране, существует между

специалистами разграничение этих понятий.

Основанием для такого разграничения обычно служат не только традиции медиков

называть эту отрасль знаний “медицинской психологией”, а психологов “клинической

психологией” (Менделевич В.Д., 1998). В нашей стране исторически медицинская

психология являлась более высоко стоящим понятием, причем клиническая психология

составляет ее основную часть, почти сливающуюся с ней. В частности, в системе

психологических

наук, предложенной отечественным психологом К.К. Платоновым

(1972), клиническая психология включена в медицинскую психологию. Многие и другие

из известных психологов у нас и за рубежом поддерживали аналогичную точку зрения. В

таком широком понимании медицинская психология, как отрасль психологической науки,

призвана к изучению различных проблем медицины в психологическом аспекте и

методами психологии.

Возникнув на стыке медицины и психологии она содержит

множество пограничных отраслей знаний, включая клиническую психологию,

патопсихологию, нейропсихологию, психосоматику, психогигиену, психопрофилактику и

другие. При этом подходе под клинической психологией понимается та область

медицинской психологии, прикладное значение которой определяется потребностями

клиники — психиатрической, неврологической, соматической (Блейхер В.М., 1976).

Под медицинской психологией в узком понимании

этого термина обычно

подразумевается та сумма психологических сведений, которая вносится в сознание

медицинских работников (врачей, среднего и младшего медицинского персонала), как

необходимый компонент их образования и квалификации. В то время как клиническая

психология здесь уже рассматривается более расширенно — как область

профессиональной деятельности психологов, развивающих научную основу для изучения

и использования

психологических факторов в предупреждении и преодолении болезней,

решения широкого круга задач, связанных с охраной здоровья населения (Поляков Ю.Ф.,

1996).

Следует отметить, что в нашей стране специальное обучение по специальности

клиническая психология введено с 1999 года (до этого времени подготовка клинических

психологов осуществлялась в рамках додипломной и последипломной специализации и

усовершенствования психологов

общего профиля). В медицинских высших учебных

заведениях специальные факультеты медицинской (клинической) психологии стали

организовываться в 1997 году (Архангельск) в соответствии с приказом МЗ РФ №391 от

26.11.96 г., где определены условия подготовки и приведен перечень теоретических

знаний и практических навыков медицинского (клинического) психолога.

Клиническая психология — отрасль психологии, которая сформировалась на

стыке с медициной, она использует знания психологических закономерностей в

медицинской практике: в диагностике, лечении и профилактике заболеваний. Из

этого следует, что клиническая психология изучает все психологические проблемы

больных людей на разных этапах их жизни и болезни, а в более широком

понимании — она изучает весь динамизм благотворных или пагубных влияний

многообразно меняющейся личности человека и межличностных отношений на его

здоровье и болезнь.

Следует отметить, что и сама клиническая психология может в определенном

смысле рассматриваться как самостоятельный раздел медицины, своеобразная

“пропедевтика ко всем клиническим дисциплинам” (Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К.,

1976), так как у всех больных вне зависимости от характера заболевания