Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию

Подождите немного. Документ загружается.

31

приема изучаемого препарата), невольно передается испытуемым и это может повлиять на

их поведение (эффект Розенталя). Аналогичным образом может проявиться и эффект

Хоторна, особенно если испытуемым известна гипотеза исследования. Они в этом случае

не намеренно будут вести себя в соответствии с ожиданиями экспериментатора.

Частным случаем эффекта Хортона является “эффект плацебо”, обнаруженный

врачами (placebo — безвредное успокаивающее лекарство, пустышка). Если пациент

убежден в эффективности препарата или назначенного режима, у него очень часто можно

наблюдать желаемые эффекты, хотя на самом деле ни препарат, ни режим никакого

действия не оказывают.

Для устранения подобных артефактов при проведении психологического

эксперимента используется т.н. двойной слепой метод , когда в

неведении относительно

принятых гипотез держат испытуемых, а экспериментатор не знает введена ли в данном

опыте независимая переменная (например, вместо изучаемого препарата дается внешне

похожее, но нейтральное вещество — “плацебо”).

Д

ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ

Кроме основных методов исследования в психологии применяются также и

ряд дополнительных методов. К ним относятся метод тестов, моделирование, метод

анализа продуктов деятельности человека и беседа (опрос).

Тестами называют наборы задач и вопросов, которые дают возможность

быстро оценить психическое явление и степень его развития. От других методов

исследования тесты отличаются тем, что они предполагают четкую процедуру

сбора и обработки первичных данных, а также особые приемы их последующей

интерпретации. Получаемые количественные результаты всегда сопоставляют с

аналогичными результатами контрольной группы (предварительная

стандартизация теста).

В зависимости от сферы, которая подлежит диагностике, различают

интеллектуальные тесты, тесты достижений и специальных способностей

(перцептивных, мнестических, мыслительных, музыкальных, профессиональных и

др.), личностные тесты (интересов, установок, ценностей), а также тесты

диагностирующие межличностные отношения.

Психодиагностика как отрасль психологии ориентирована на измерение

индивидуально–психологических особенностей личности. Как самостоятельная область

психологии она ориентирует исследователя не на исследование, а на обследование, т.е.

постановку психологического диагноза. Психологический диагноз как основная цель

диагностики может устанавливаться на разных уровнях.

Первый уровень — симптоматический (эмпирический) диагноз; он ограничивается

констатацией особенностей или

симптомов (признаков).

Второй уровень — этиологический диагноз; он учитывает не только наличие

определенных особенностей, но и причины их возникновения.

Третий уровень — типологический диагноз; он заключается в определении места и

значения выявленных характеристик в общей картине психической жизни человека.

Современная психодиагностика широко используется в здравоохранении,

профориентации, расстановке кадров, прогнозировании социального поведения,

образовании,

прогнозировании психологических последствий изменения среды, судебно–

психологической экспертизе, психотерапии.

Моделирование как метод применяется в том случае, когда исследование

интересующего явления другими способами затруднено. Созданная искусственная

модель изучаемого феномена должна повторять его основные параметры и

предполагаемые свойства. На модели детально исследуют явление и делают

выводы о его природе.

32

Модели могут быть математическими (выражение или формула, включающая

переменные и отношения между ними), техническими (прибор или устройство,

имитирующее изучаемое явление) и кибернетическими (использование в модели

понятий из области информатики и кибернетики).

Метод анализа продуктов деятельности . Продуктами деятельности людей

являются созданные ими различные вещи, написанные книги, письма, изобретения

и т.п. По ним можно в известной мере судить об особенностях деятельности,

которая привела к их созданию и включенных в эту деятельность психических

процессах.

Одним из самых распространенных продуктов человеческой деятельности

является текст. Кроме традиционного анализа (понимание, интуиция, осмысление) в

психологии широко используют формализованные методы изучения текстов, в

частности процентный контент–анализ. Суть

метода заключается в выделении в

тексте ключевых понятий (или иных смысловых единиц) с последующим

подсчетом их частоты и процентного соотношения по различным частям текста и

общим объемом информации. Однако наибольшее внимание из продуктов

деятельности у психологов всегда вызывали детские рисунки, а также творчество

душевнобольных. Анализ результатов деятельности считается вспомогательным

методом

исследования, т.к. он дает надежные результаты только в сочетании с

другими методами (наблюдением, экспериментом).

Детский рисунок. Для раннего детского рисования характерна удивительно

устойчивая последовательность смены этапов развития рисунка. Рисунок ребенка

изменяется проходя поочередно три стадии: каракуль (2-3 года), схемы (4-8 лет) и

отсутствия схемы (8-12 лет). До 3 лет ребенок просто водит карандашом по бумаге и

удовлетворяется получаемыми каракулями. Его интересует сам процесс чирканья. К 4

годам он начинает

что-то изображать. До 6 лет дети не понимают пространственного

изображения и рисуют “фризовые композиции” или “вид сверху” (видение в

горизонтальном плане). Они не могут корригироваться взрослыми и делают рисунки,

соответствующие своему возрастному развитию. Интересно отметить, что особенности

детских рисунков проявляются и у взрослых, которым в гипнозе внушен детский возраст.

К

центральным мотивам детских рисунков принадлежит человеческая фигура. Мы с

ней встречаемся приблизительно в возрасте 3,5 года. Вначале ребенок рисует голову (круг

или овал) и непосредственно к ней присоединяет ноги (цефалоид — головоногий человек).

Постепенно добавляется обозначение глаз, рта, носа и бровей, а руки начинают

“крепится” либо к голове, либо непосредственно к

ногам, т.к. изображение туловища

появляется в детских рисунках позднее (к 5-летнему возрасту) К 6 годам прибавляются

такие детали как уши, волосы, а первые признаки одежды сопровождаются элементами

“прозрачности”. К 7 годам уточняются пропорции (ноги помещаются ближе друг к другу,

руки присоединяются в правильном месте, появляется намек на шею). К 8 годам ребенок

уже умеет рисовать профильные фигуры человека. В 9 лет пытается изобразить движение,

но рисунки все еще остаются плоскостными. В 10 и 11 лет на рисунках уже появляются

попытки накладывать тени, придавать форму предметам и попытки перспективного

охвата. Далее, в последующие годы идет лишь совершенствование техники рисования, а

рисунки в значительной мере будут отражать интересы

и увлечения ребенка.

Создано довольно много “рисовальных тестов”, в том числе с формализованными

оценками возрастного развития детей по технике рисования (рисунок дерева, дома,

фигуры человека и другие), сюжетных или тематических рисуночных тестов, тестов

“срисовывания” и др.

Творчество душевнобольных. Патологический рисунок можно рассматривать как

источник медицинской информации, т.к. существуют тесные

взаимоотношения между

состоянием психической деятельности и творческими особенностями.

Рисункам душевнобольных нередко присущи нарушения пропорций. Однако

простая их констатация недостаточна для правильного заключения. Так называемые

диспропорции и деформация могут определятся специальным желанием автора заострить,

акцентировать некоторые детали, т.е. могут быть оправданы в сугубо художественном

33

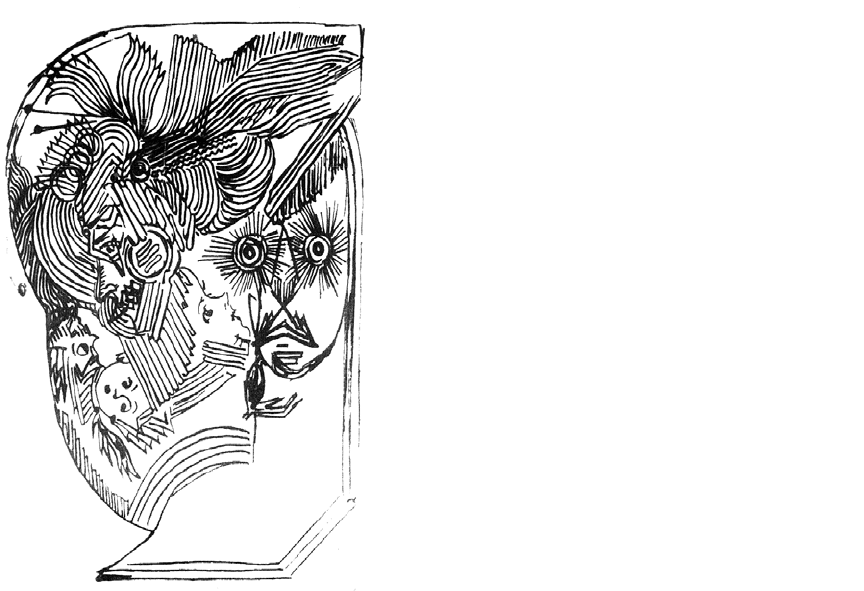

Рисунок под названием “Любовь”:

характерная для больных шизофренией

символика и стереотипия.

Музей творчества душевнобольных

Северного государственного медицинского

университета. Наблюдение профессора

И.Д. Муратовой (1969).

Больная М.Н., 36 лет, параноидная форма

шизофрении. Образование 3 класса. До болезни не

рисовала. Весьма примитивна в интеллектуальном

плане, но, заболев, стала продуцировать очень

сложную бредовую концепцию. Рисовала

в режиме

“автоматического письма”: брала лист бумаги,

карандаш, ставила на листе точку, и далее “рука

сама водила по бумаге”, при этом говорила, что

содержание рисунка “не ее”, не могла объяснить

его смысл. Содержание бреда было своеобразным:

считала, что на Землю с Плутона заслана

лаборатория, где изучают землян с целью их

порабощения. Примерно через семь лет

заболевания совершенно утратила способность

рисовать, сформировался отчетливый

эмоционально-волевой дефект.

отношении (гротеск, экспрессионизм). В детских рисунках нарушения пропорций могут

быть обусловлены не болезнью, а особенностями их возрастного развития, выражения

идей значимости некоторых персонажей.

Тенденция к декоративности тоже может вытекать из замысла художника, но может

становится

и патологическим художественным признаком (шизофрении), когда холодное

нагромождение украшений становится смыслом изображения.

В рисунках больных шизофренией часто отмечают также стереотипию, т.е.

повторение мотивов, направлений, интервалов, форм, цвета и т.п. Однако, если

стереотипное повторение изображения имеет монотонный, однообразный, скучный и

статичный характер с тщательной прорисовкой деталей — это, скорее, следствие

психомоторных изменений, свойственных эпилепсии и органическим болезням мозга.

При шизофрении стереотипия более легкая, разнообразная, подвижная.

Таким образом, для диагностики по рисунку необходимо учитывать особенности

признака, а не просто его наличие. Нельзя забывать и о некоторых современных

тенденциях развития живописи, влияния модернистских течений, в силу чего значимость

некоторых критериев патологической живописи,

выдвинутых психиатрами прошлого, в

известной мере снижается (Хайкин Р.Б., 1992).

Метод беседы. Большее значение в медицине придается беседе с пациентом.

Беседа как метод психологического исследования — это выяснение при помощи

системы специально подобранных вопросов тех или иных особенностей

психических явлений или психических качеств человека. Можно выделить

следующие разновидности этого метода: сбор анамнеза, интервью и

психологические анкеты.

Анамнез (от лат. “по памяти”) — сведения о прошлом изучаемого человека,

полученные от него самого (субъективный анамнез) или от хорошо знающих его

лиц (объективный анамнез).

Интервью — вид беседы, при которой ставится задача получить ответы на

определенные и обычно заранее приготовленные вопросы. Интервью может иметь

различные разновидности в зависимости от его целей и степени стандартизации.

При программном, управляемом интервью имеет место строгое следование

34

намеченному плану беседы, инициатива на стороне задающего вопросы. Оно дает

возможность хорошей квантификации понятий и сравнения ответов разных

обследуемых. Однако большинство клиницистов отдают предпочтение менее

валидным, но при этом более естественным, частично стандартизированным видам

беседы. Такое свободное интервью дает много полезных сведений косвенным

образом, обеспечивает лучший психологический контакт с больным, отличается

высоким психотерапевтическим потенциалом.

Диагностическое интервью. Главное условие успешного проведения беседы или

интервью является создание дружеской атмосферы и привлечение пациента к

сотрудничеству, установление контакта с опрашиваемым. Обычно рекомендуется

начинать беседу с нейтральных вопросов, опираясь на предполагаемое обоюдное согласие

по поводу очевидных фактов. Затем следуют вопросы общего характера, выясняющие

главные события его жизни и деятельности.

Далее следуют специальные вопросы,

обусловленные задачами интервью.

При психологическом исследовании именно последняя группа вопросов касается

внутреннего мира человека и исследователь часто здесь сталкивается с сильным

психологическим барьером, проявляющимся в нежелании вообще давать ответы или в

стремлении отвечать расплывчато, неопределенно.

С целью преодоления психологического барьера вопросы не рекомендуется

формулировать как прямые (

первый тип вопросов), т.е. непосредственно касающиеся

исследуемого предмета (Прямой вопрос: “Вы боитесь грозы?”). Необходимые сведения о

пациенте можно получить, используя косвенные или проективные вопросы, которые

психологически часто являются более приемлемыми и не вызывают негативных реакций

пациента. Косвенные вопросы (второй тип вопросов) затрагивают интересующую тему

опосредовано и тем самым частично снижается

и опасность внушения ответа или

симуляции (Косвенный вопрос: “Что Вы делаете, когда бывает гроза?”). Так называемые

проективные вопросы (третий тип вопросов) отличаются проблематичным значением и

часто при ответе на них пациент спонтанно (самопроизвольно) присоединяет

комментарий о себе (Проективный вопрос: “Как Вы думаете, большинство людей боится

грозы?”. Комментарий о себе можно

вызвать добавочным вопросом типа: “Ну, а как

Вы?”).

В ряде случаев значительный риск, особенно при обследовании детей, могут

представлять суггестивные вопросы, которые уже своей формулировкой подсказывают

ответ (Прямой суггестивный вопрос ребенку: “Ты любишь папу?”). Этот риск

ограничивают косвенным или проективным вопросом, а также вопросом еще более

общего характера (“А что ты

мне расскажешь о папе?”) или альтернативной формой

вопроса (“Вы с учительницей понимаете друг друга или у тебя с ней бывают

недоразумения?”).

Соответствующая стилизация вопроса активизирует выявление таких содержаний,

которые в обычной беседе нередко эмоционально блокируются. Может быть использован

для этих целей некий “предварительный такт” до известной степени приуменьшающий в

понимании

пациента неблагоприятное впечатление от собственного ответа

(Экспериментатор: “Всем приходится иногда ссорится... Ну, а как Вы?”). Другой прием

стилизации вопроса заключается в том, что неблагоприятную ситуацию следует

принимать как обыденную (Экспериментатор: “А теперь расскажите мне с кем Вы иногда

ссоритесь?”). Вместо формы вопроса иногда используют комментарий, являющийся

тактичным приглашением к прямому

или косвенному сообщению о своем поведении.

Этот комментарий в нужный момент включают в рассказ пациента (Например, в рассказ

пациента о взаимоотношениях с окружающими экспериментатор включает фразу:

“Иногда люди также и ссорятся...”).

Во время проведения беседы своими позициями исследователь должен дать

почувствовать пациенту атмосферу снисходительности, так чтобы пациент мог свободно

проявлять

свои чувства, исследователь принимает пациента таким, какой он есть.

Исследователь должен относится тактично и бережно к позициям пациента, он

ничего не осуждает, но также и не оправдывает, и все при этом понимает. К овладению

этой ролью ведет довольно трудный и длинный путь. Здесь ошибочно было бы занимать

индеферентное, бесстрастное отношение.

35

Неопытный исследователь испытывает чувство неуверенности и тревожности при

проведении беседы. В начале интервью со стороны пациента возникают иногда

оборонительные реакции — протест, агрессивность и т.п. Все это отличается большой

диагностической ценностью. Опытный исследователь имеет толкование многих таких

признаков, которые начинающий считает балластом: паузы, побочные ассоциации,

отклонения от беседы, неправильное понимание

вопроса, признаки “шока” при некоторых

вопросах и др.

Набольшую трудность для исследователя представляет своеобразное умение

улавливать (точнее — предвосхищать) реакции пациента на вопрос, который еще не задан,

но это умение помогает соответствующим образом менять тактику проведения беседы

(Михал В., 1978).

Анкетирование — имеет место в том случае, когда вопросы и ответы

представляются в письменной форме. Интересно отметить, что в психологии метод

анкеты применил еще в 1867 г. Чарльз Дарвин для изучения “выражения душевных

движений у диких народов”; с этой целью он разослал специальный опросный лист

известным путешественникам и миссионерам.

Анкеты могут давать достоверные результаты только при тщательной

разработке предлагаемых вопросов, часто при этом структурируют и сами ответы,

предлагая испытуемому (в данном случае респонденту) выбор из предложенных

вариантов. В известном смысле, по мнению известного психолога Рибо, анкета

может занимать промежуточное положение между наблюдением и экспериментом.

Компетентная обработка материала дает результаты более близкие к

действительности, чем даже непосредственное восприятие.

К

РАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ВЫВОДЫ

Психология — относительно “молодая” наука, однако ее исторические

предпосылки уходят в глубокую древность. На основе стихийных размышлений о

смерти, снах и видениях сложилось в первобытном обществе анимистическое

представление о душе. Учение о душе в дальнейшем научно разрабатывалось в

рамках философии практически вплоть до 1879 года, когда В. Вундт, обобщив

новейшие научные достижения

своего времени (прежде всего в физиологии),

“создал” новую, научную психологию.

В данной главе рассмотрены основные вехи развития психологии в рамках

философских учений о душе (материализм, идеализм и дуализм). Отмечено, что до

и до настоящего времени нет единства взглядов в определении понятия “психика”,

так как оно во многом зависит от мировоззрения исследователей. Наиболее полно

показано становление материалистического взгляда на психику, показана связь

психических функций с деятельностью мозга и опосредованность высших

психических функций социальной средой воспитания и обучения человека.

Определение понятия “психика” дается с помощью привлечения понятия

“психическое отражение”. Исходя из этого, представлена классификация

сознательных и бессознательных психических явлений: психические процессы,

психические

состояния и психические свойства личности.

Предметом психологии является изучение сугубо субъективных психических

явлений, которые протекают внутри субъекта.. Именно в этом заключается

сложность объективного изучения внутреннего мира человека и критика метода

интроспекции (самонаблюдения), предложенного В. Вундтом к качестве основного

инструмента изучения его.

Материалистическая традиция кроме фактов субъективного опыта, о которых

может сообщить нам сам субъект при самонаблюдении, указывает на

36

существование и других проявлений психики (поведение, телесные процессы,

продукты деятельности), которые можно объективно наблюдать и регистрировать с

помощью традиционных для науки методов наблюдения и эксперимента. К

дополнительным методам исследования в психологии относятся тесты,

моделирование, анализ продуктов деятельности человека и метод беседы.

Психология является весьма разветвленной отраслью знаний. Современная

клиническая (медицинская) психология, являясь одной из отраслей психологии,

сама по себе также является чрезвычайно разветвленной прикладной областью

психологии на ее стыке с медициной. В своем составе она имеет множество и

самостоятельных разделов: нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику и

другие.

Начала научной клинической психологии датируются через 17 лет после

основания В. Вундтом новой психологии, когда Л. Уитмером

в США в 1896 году

открыта первая психологическая клиника, стал издаваться специальный научный

журнал. В России вопросы медицинской психологии развиваются практически

параллельно с организацией в ней первых научных лабораторий. Всего через 7 лет

после В. Вундта аналогичная лаборатория создается в 1886 году В.Н. Бехтеревым в

психиатрической клинике Казанского университета.

Вопросы для самопроверки

1. В чем заключается особый характер явлений, которые изучаются в психологии, и с чем

связаны трудности в определении понятия “психика”?

2. Кто из философов античности обосновывал материалистические и идеалистические

взгляды на сущность психики и ее функции?

3. В чем сущность философско-психологических взглядов французского ученого–

энциклопедиста Рене

Декарта?

4. Какие варианты решения предлагались для решения психофизической

(психофизиологической) проблемы?

5. В каком году В. Вундт основал первую лабораторию экспериментальной психологии?

6. Как понимается психика с позиций современного материализма?

7. В чем сходство и отличие понятий “психическое явление” и “психологический факт”?

8. Каким образом в жизни мы встречаемся с

взаимосвязью психических процессов,

состояний и личностных свойств?

9. Перечислите основные виды метода наблюдения в психологии?

10. С помощью каких методов оценивается наличие или отсутствие связей между

психическими явлениями?

11. Какими способами осуществляется выявление причинно–следственных зависимостей

между изучаемыми психическими явлениями?

12. Перечислите дополнительные методы исследования в психологии?

13. Как дать определение

клинической психологии и почему в ней имеет место множество

ее специальных разделов?

14. К какому разделу клинической психологии относятся тифлопсихология,

сурдопсихология и олигофренопсихология?

15. В каком году и кем открыта первая психологическая клиника?

16. В каком году и кем в России открыта первая лаборатория экспериментальной

психологии в клинике для душевнобольных?

37

ГЛАВА 2

ПСИХИКА И МОЗГ

Научное познание психической деятельности человека началось, по существу,

со второй половины 19 века. В 1863 году И.М. Сеченов опубликовал работу

“Рефлексы головного мозга”, где были приведены убедительные доказательства

рефлекторной природы психической деятельности. Работа И.М. Сеченова

концентрировала внимание исследователей на материальной основе психических

процессов.

С тех

времен наши знания в этой области существенно обогатились.

Появилось множество разделов нейронауки, т.е. науки о нервной системе. Если

специалисты-неврологи пытаются проникнуть в молекулярные, клеточные и

межклеточные процессы, с которыми связано взаимодействие мозга с внутренней и

внешней средой, то психологи более сосредоточены на изучении поведенческих

реакций организма. На стыке психологии

и других наук о мозге (в первую очередь,

неврологии и нейрофизиологии) выделилась специальная отрасль психологии —

нейропсихология, которая изучает мозговые механизмы высших психических

функций, таких как речь, восприятие или абстрактное мышление.

Изучение работы мозга, как органа психической деятельности, по мнению

основоположника отечественной нейропсихологии А.Р. Лурия (1973), основывается

на результатах использования трех методических процедур: сравнительных

анатомических исследований, данных физиологического метода раздражения

отдельных участков мозга или их разрушения, а при исследовании функциональной

организации мозга человека — клинических наблюдений над изменениями

поведения больных с локальными поражениями мозга (при травмах, опухолях и др.

заболеваниях).

В современном естествознании доминирующей является теория нейропсихизма,

согласно которой психика есть только у существ, обладающих нервной системой.

Эволюция позвоночных животных на земле шла по линии усложнения строения и

функционирования у них головного мозга. Увеличение относительного веса мозга на

отдельных ступенях эволюции наглядно демонстрируется с помощью индекса

Я.Я. Рогинского (отношение

квадрата веса мозга к весу тела): у полуобезьян он

составляет 0,13-1,37; у низших обезьян — 0,56-2,22; у человекообразных обезьян — 2,03-

7,35; у дельфина — 6,72; у слона — 9,62; у человека — 32,0. Эти цифры показывают,

насколько большое место занимает мозг человека в системе его тела, а значит и в

организации поведения.

Важно отметить, что увеличение

объема и веса мозга связано не с ростом наиболее

древних, стволовых отделов, а с развитием больших полушарий. У человека наибольшего

развития получила кора полушарий, причем наиболее интенсивно формировались новые

области коры (неокортекс), которые у низших млекопитающих лишь едва намечены.

Древние области коры — палеокортекс (образования коры, еще не отделенные от

подкорковых образований

), археокортекс (образования двухслойной древней коры,

входящей в систему “обонятельного мозга”) и межуточная кора (образования, носящие

переходный характер между новыми и старыми отделами) у человека составляют лишь

незначительную часть коры.

Мозг человека можно определить как высокоорганизованное многоуровневое

полисистемное и полифункциональное образование со множеством

38

взаимодействующих локальных и общецеребральных элементов. Общий контроль,

координацию и регуляцию режимов работы мозга осуществляет система

интрацентральной регуляции, включающая различные необходимые механизмы и

системы мозга, благодаря чему достигается согласованность работы мозга и

обеспечивается в конечном итоге целостная церебральная и психическая

деятельность.

КЛЕТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Простейшими элементами мозга (головной и спинной мозг) являются нейроны

и глиальные клетки. Общее число нейронов в центральной нервной системе (ЦНС)

составляет порядка 50 миллиардов (10

12

). Их распределение в различных

образованиях мозга неравномерно.

Структуру нейрона в элементарном виде можно представить себе в виде тела

с ядром и двух видов отростков — одного длинного (аксон) и множества коротких

(дендритов). Отростки выполняют передачу информации от нейрона к нейрону на

короткие и длинные расстояния.

Места соединения (контакты) между нейронами называются синапсами

(Сантьяго Рамон–и–Кахал, 1911), а сам процесс передачи информации в этих

местах — синаптической передачей. При взаимодействии нейронов

пресинаптическая клетка выделяет определенное вещество (нейромедиатор) на

рецепторную поверхность постсинаптического нейрона. Нейромедиатор замыкает

цепь, осуществляя химическую передачу информации через синаптическую щель

— структурный разрыв между передающей и воспринимающей клетками в месте

синапса.

Отдельный нейрон с дивергентной структурой может посылать сигналы

тысяче и даже большему числу других нейронов. Но чаще один такой нейрон

соединяется всего лишь с несколькими определенными нейронами. Точно так же

какой–либо нейрон может получать входную информацию от других нейронов с

помощью одной, нескольких или многих входных связей, если на нем сходятся

конвергентные пути.

Согласно общепринятой точке зрения: передача информации всегда осуществляется

антероградно, т.е. от пресинаптической к постсинаптической клетке. Последнее время

появились данные об обратной, ретроградной передаче (Jessell, Kandel, 1993) с помощью

целого ряда веществ от маленьких подвижных молекул окиси азота до больших

полипептидов, таких как фактор роста нерва. Полагают, что обратная передача в синапсе

обеспечивает

большую пластичность синапсов при развитии мозга и научении

(сохранение или потенцирование активных синапсов в нейронных сетях).

Роль межнейронного взаимодействия в процессах обработки информации в

настоящее время активно изучается. Американский исследователь В. Маунткасл

предлагает в качестве своеобразной “единицы” нейрофизиологического обеспечения

информационного процесса “элементарный модуль обработки информации” — колонку

нейронов, настроенных на определенный

параметр сигнала. Совокупность таких колонок

осуществляет контроль определенного участка внешнего пространства. Эти исследования

даже послужили основой гипотезы, что подобного рода колонки нейронов (“дендроны”)

представляют собой морфофункциональную основу генерации “психона” —

элементарной основы психического. Однако сейчас мы можем только говорить, что

подобного рода гипотезы отражают настоятельную потребность исследователей мозга в

выделении сопоставимых физиологических

и психологических единиц анализа.

Представления о функционировании нейронных сетей разного типа (с

конвергентным или дивергентным способом передачи информации) легли в основу

векторной психофизиологии — нового направления, основанного на представлениях о

векторном кодировании информации в нейронных сетях. Внешний стимул здесь как бы

39

получает свое векторное соответствие в возбуждении нервных элементов нейронного

ансамбля с общим входом. Различия между стимулами в нервной системе кодируются

абсолютной величиной разности тех векторов возбуждения, которые эти стимулы

генерируют.

Все живые клетки обладают свойством “электрической полярности”. Это

означает, что внутренняя часть клетки испытывает относительный недостаток

положительно заряженных частиц и поэтому, как мы говорим, отрицательно

заряжена относительно наружной стороны клетки. Этот отрицательный заряд

возникает потому, что плазматическая мембрана проницаема не для всех солей в

равной мере. Некоторые ионы, например К

+

, обычно проникают сквозь мембрану

легче, чем другие (Na

+

или Ca

+

). Внеклеточные жидкости содержат много натрия и

мало калия, а внутри клетки соотношение обратное. Поддержание

трансмембранной ионной полярности осуществляется специальным мембранным

механизмом (“натрий–калиевый насос”), который получает энергию от

митохондрий.

Электрически возбудимые клетки, в частности нейроны, обладают

способностью регулировать свой внутренний потенциал. При воздействии

некоторых веществ свойства мембраны изменяются — внутренность клетки

начинает терять свой отрицательный заряд, происходит кратковременная

деполяризация, причем на 1/1000 сек внутренность клетки становится заряженной

положительно. Этот переход от обычного отрицательного состояния содержимого

клетки к кратковременному положительному называют потенциалом действия или

нервным импульсом, который передается по аксону на значительные расстояния.

Измерения показывают, что каждая нервная клетка имеет отрицательный заряд

порядка 40-65 мвт.

Электрический импульс через синапс не проходит, но вызывает выделение

медиатора. Известно около 100 веществ, которые выполняют медиаторные

функции в нервной системе (ацетилхолин, норадреналин, серотонин, дофамин и

другие). Определенный нейрон использует один и тот же медиатор во всех своих

синапсах. Существует два типа синапсов — возбуждающие и тормозные. В первом

случае

одна клетка приказывает другой переходить к активности, а во втором,

наоборот, затрудняет активацию клетки, которой передается сигнал. Амплитуда

постсинаптического потенциала может достигать 20 мвт.

Одним из удивительных видов электроактивности нейрона являются

пейсмекерные потенциалы (Arvanitaki A., Chalazonitis H., 1955). Это

осциллирующие потенциалы нервной клетки, не связанные с поступлением к ней

синаптических влияний. Иногда они могут самопроизвольно принимать

такой

размах, что превышают критический уровень потенциала действия. Некоторые

гормоны и другие вещества могут влиять на эту внутреннюю активность нервной

клетки. Принципиально важно то, что пейсмекерный потенциал превращает нейрон

из простого сумматора синаптических влияний в своеобразный управляемый

генератор импульсов. Полагают, что пейсмекерный потенциал является

компактным способом передачи внутринейронной генетической информации

другим нейронам, в том числе и эффекторным, обеспечивающим поведенческую

реакцию (Bullock, 1984).

Пространство между нервными клетками и их отростками заполнено

опорными клетками — глией. Глиальных клеток в 5-10 раз больше, чем нейронов.

Наиболее распространены среди глиальных клеток астроциты, названные так за их

звездчатую форму. Считается, что они очищают внеклеточные пространства от

избытка медиаторов и ионов, доставляют глюкозу нейронам. Глиальные клетки

40

другого типа (олигодендроциты) обеспечивают “электрическую изоляцию”

проводников, так как содержат миелин (жироподобное вещество) в виде плотной

оболочки.

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

В структурном плане выделяют центральную нервную систему (ЦНС) и

периферическую нервную систему. ЦНС включает головной мозг, ствол мозга и

спинной мозг. Все остальное относится к периферической нервной системе,

которую обычно подразделяют на соматическую и вегетативную (автономную).

Соматическая система состоит из нервов, идущих к чувствительным органам и от

двигательных органов. Вегетативную систему называют еще висцеральной, т.к. она

управляет внутренними органами тела (лат. viscera — внутренности). Соматическая

нервная система активирует произвольную мускулатуру (называемую также

поперечно-полосатой из-за поперечной исчерченности ее волокон). Вегетативная

нервная система иннервирует так называемую непроизвольную (или гладкую)

мускулатуру.

Центральная нервная система

ЦНС состоит из головного мозга, ствола мозга и спинного мозга. Спинной

мозг — это тяж из нервных волокон, идущий посредине тела и защищенный

костной структурой. Он служит связующим звеном между головным мозгом и

периферической нервной системой. Самостоятельно спинной мозг осуществляет

лишь ряд очень простых рефлексов (например, коленный рефлекс). В обычных

условиях все реакции контролирует головной мозг.

Головной мозг можно подразделить на передний, средний и задний мозг.

Передний мозг включает в основном кору двух полушарий мозга, а также еще

четыре относительно небольших образования: миндалину (названную так за свою

ореховидную форму), гиппокамп (напоминает по форме морского конька),

базальные ганглии (полосатое тело, бледный шар, субталамическое ядро, черная

субстанция) и перегородку, которая образует стенку между двумя желудочками

мозга. Средний мозг включает таламус и гипоталамус. Задний мозг составляется из

варолиева моста, продолговатого мозга, ствола мозга и мозжечка.

P.D. MacLean (1964) считает, что головной мозг человека произошел и развился из

трех типов мозга, которые могут быть охарактеризованы как “мозг рептилий” или

археокортекс (древний мозг) — центральное образование, включающее базальные

ганглии (витальные функции); “мозг низших млекопитающих” или палеокортекс (старый

мозг) — промежуточный слой, включающий лимбическую систему (влечения,

наследственное эмоциональное поведение) и “мозг

высших млекопитающих” или

неокортекс (новый мозг) — внешний слой, включающий кору и связанные с нею

стволовые структуры мозга (приобретенные формы поведения).

Развитие “третьего мозга” продолжалось в эволюционном плане сравнительно

короткое время — не более 1 млн. лет. Возможно, как это считают некоторые ученые

(Laborit H., 1979), “третий мозг” за это короткое время не смог

установить надежного

контроля за деятельностью более древних отделов мозга. Этим возможно и объясняются

многочисленные конфликты между удовлетворением влечений и “разумным” поведением,

которые постоянно переживает человек.

В процессе эволюции мозга его полушария приобретали все большую

специализацию, что проявилось в предпочтительном пользовании человеком

правой рукой (90% людей), расположении центров речи в левом полушарии (у 92%