Сидельникова В.М. Привычная потеря беременности

Подождите немного. Документ загружается.

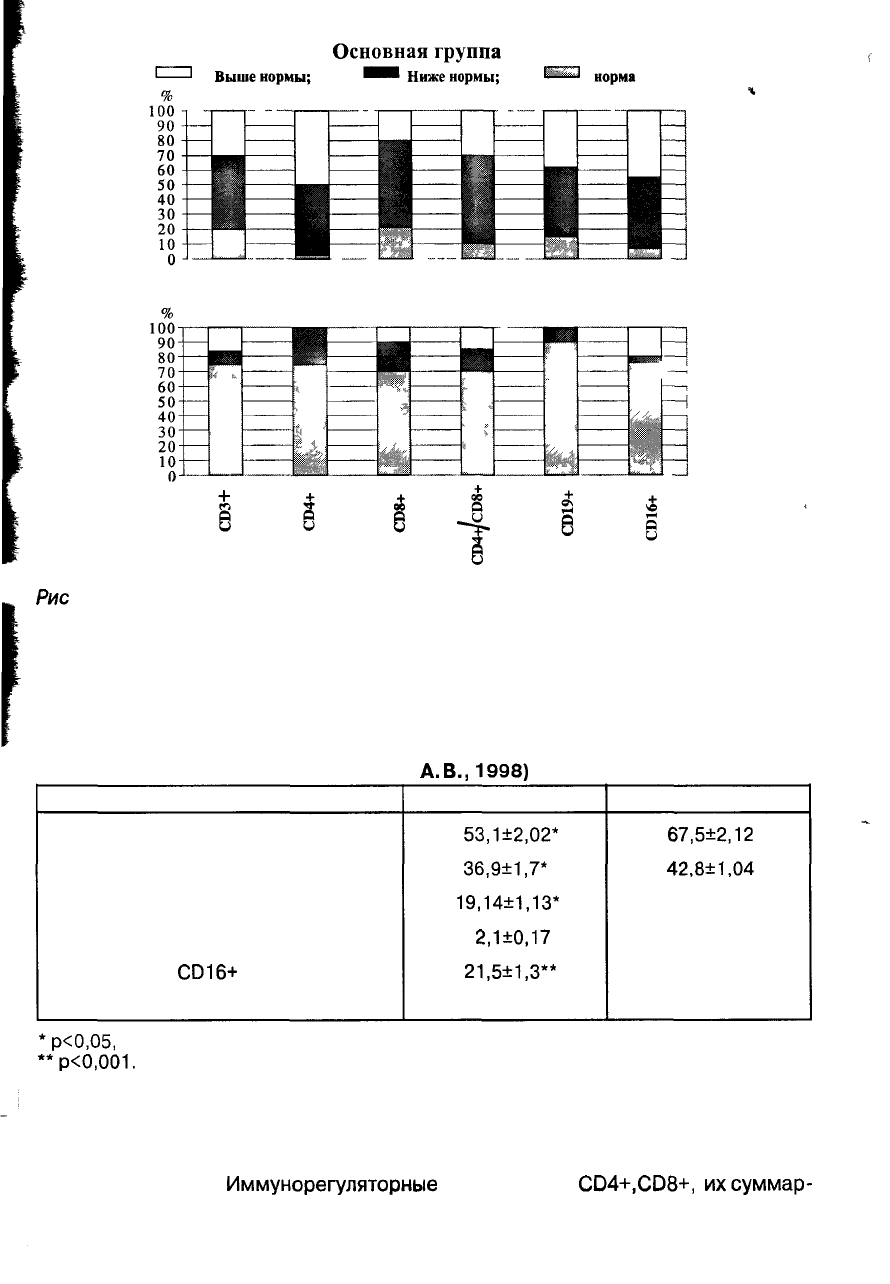

Контрольная группа

Рис

20. Структурный анализ относительного содержания показателей клеточного звена

иммунитета у женщин с привычным невынашиванием вне беременности.

Таблица 8

Средние значения относительного содержания лимфоцитов

в периферической крови у женщин с привычным невынашиванием,

персистентной смешанной вирусной инфекцией и АФС

(Борисова

А.

В.,

1998)

Показатели клеточного иммунитета

CD3+

CD4+

CD8+

CD4+/CD8+

CD16+

CD19+

Исследуемая группа

53,1±2,02*

36,9±1,7*

19,14±1,13*

2,1±0,17

21,5±1,3**

10,7±0,7

Контрольная группа

67,5±2,12

42,8±1,04

23,6+0,7

1,87±0,09

14,3±1,1

12,07±0,6

I

I

*р<0,05,

**р<0,001.

При сравнительном анализе результатов исследования относительных

показателей субпопуляций лимфоцитов выявлены более значительные измене-

ния, чем в предыдущей группе. Выявлено статистически достоверное снижение

содержания CD3+.

Иммунорегуляторные

субпопуляции

CD4+.CD8+,

ихсуммар-

83

Выше нормы;

Основная группа

^^*

Ниже нормы;

норма

Контрольная группа

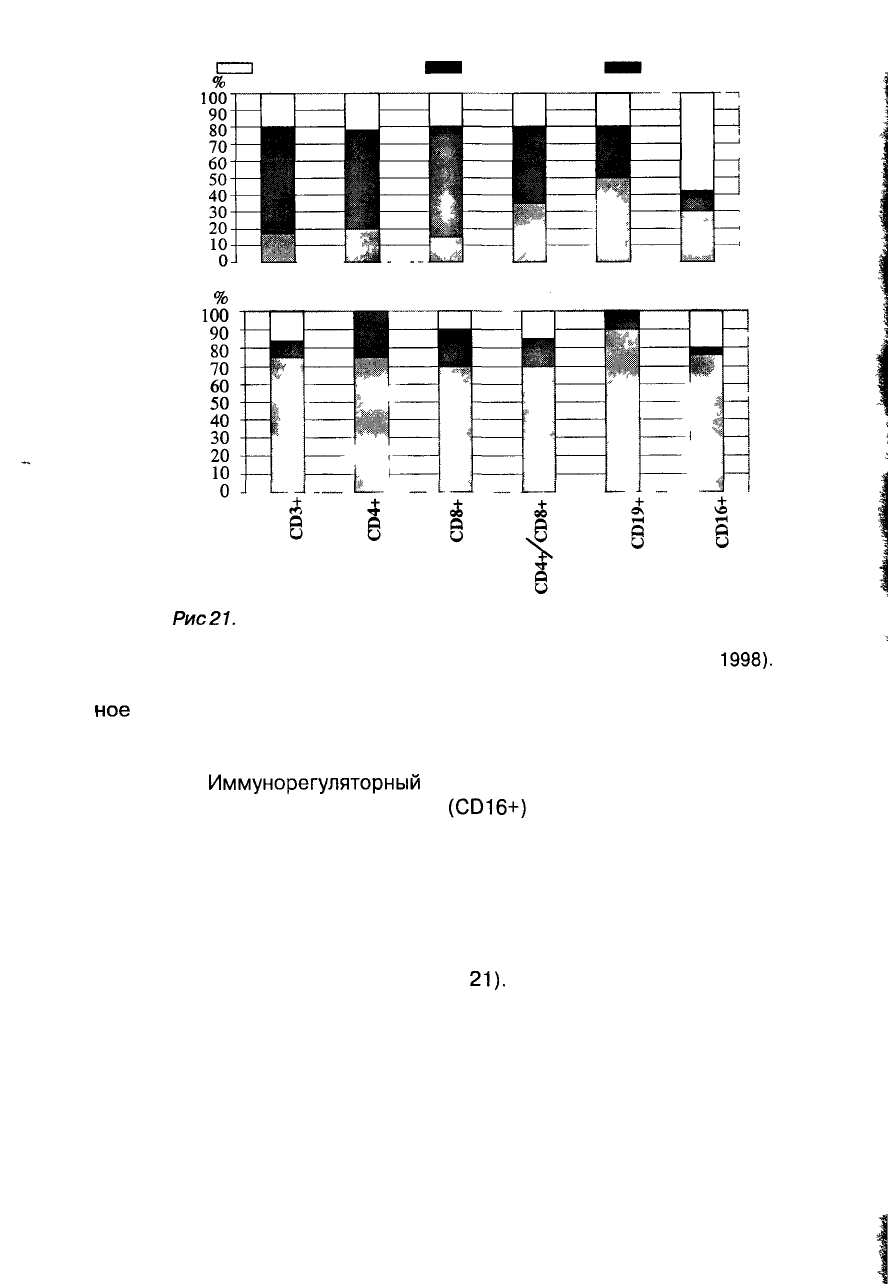

Рис

21.

Структурный анализ относительного содержания показателей

клеточного иммунитета у пациенток с привычным невынашиванием,

персистентной вирусной инфекцией и АФС (Борисова А.В ,

1998).

мое

значение было в пределах нормы, как и в контрольной группе. Однако при

сопоставлении их друг с другом было видно достоверное снижение относитель-

ного содержания Т-хелперов и Т-супрессоров у женщин с привычным невына-

шиванием

Иммунорегуляторный

индекс был в пределах нормы Относительное

содержание естественных киллеров

(CD16+)

в целом у женщин с привычным не-

вынашиванием было выше нормативных данных. Содержание В-лимфоцитов

было в пределах нормы.

Таким образом, структурный анализ субпопуляционного состава лимфо-

цитов периферической крови показал отклонения от нормы более чем у 50%

женщин в сторону снижения содержания Т-лимфоцитов, Т-хелперов и Т-супрес-

соров и повышение содержания естественных киллеров практически у полови-

ны женщин исследуемой группы (рис.

21).

Исследования гуморального иммунитета не выявили каких либо отличий

от нормативных параметров. Выявленные изменения иммунных процессов на

системном уровне в целом можно охарактеризовать как признаки умеренно вы-

раженного вторичного иммунодефицита.

Из вышеизложенного становится ясным, что системные изменения в кле-

точном и гуморальном звеньях иммунной системы не могут быть расценены как

определяющие факторы, влияющие на течение гестационного процесса и его

исход. Возникает необходимость поиска новых более чувствительных тестов, чем

84

показатели субпопуляционного состава лимфоцитов, которые могли бы стать

маркерами функционального состояния клеток иммунной системы. В регуляции

воспалительного ответа, в том числе хронического, играют центральную роль

медиаторы межклеточных взаимодействий —

цитокины.

Среди иммунологических причин невынашивания беременности в послед-

ние годы выделяют активацию

CD19

+

5

+

клеток, основное назначение которых

связано с продукцией аутоантител к гормонам, имеющим важнейшее значение

для нормального развития беременности:

эстрадиола,

прогестерона, хориони-

ческого

гонадотропина

(Beer

A.E.

и

соавт.,

1996).

Нормальный уровень клеток

CD19

+

5

+

составляет от 2 до

10%.

Уровень свы-

ше 10% считается патологическим. При патологической активации

CD19

+

5*

вследствие увеличенного содержания аутоантител к гормонам у пациенток от-

мечается недостаточность лютеиновой фазы, неадекватная реакция на стиму-

ляцию овуляции, синдром «резистентных яичников», преждевременное «старе-

ние» яичников и преждевременная менопауза. Помимо непосредственного

влияния на перечисленные гормоны при патологической активности этих клеток

наблюдается недостаточность подготовительных к имплантации реакций в эн-

дометрии и децидуальной ткани. Это выражается в децидуальном воспалении и

некрозе, в нарушении образования фибриноида и избыточном отложении фиб-

рина. Отмечается при беременности медленный

прирост

ХГ, повреждение жел-

точного мешка,

субхориальные

гематомы.

Более 20 лет в соответствии с программой ВОЗ проводились исследова-

ния, направленные на создание приемлемой контрацептивной вакцины на основе

ХГЧ. Для успешного создания вакцины необходимо было решить проблемы, свя-

занные с низкой иммуногенностью молекулы ХГЧ и высокой перекрестной реа-

гируемостью с молекулами ЛГ, ТТГ, ФСГ. В настоящее время описано два меха-

низма действия вакцины на основе ХГЧ. Во-первых, связывание антител с ХГЧ

приводит к нарушению взаимодействия гормона с

рецептором,

что ведет к рег-

рессии желтого тела и кэкспульсии

бластоцисты.

Во-вторых, антитела кХГЧ спо-

собны усиливать антителозависимую

цитотоксичностьТ-лимфоцитов,

направ-

ленную на

клетки

трофобласта, продуцирующие ХГЧ (DirnhoferS. и

соавт.,

1994).

Однако вакцина

к

ХГЧ была признана малоэффективной в связи с перекрестным

реагированием с

гонадотропными

гормонами и в первую очередь с ЛГ. Была

попытка создания вакцины на основе выработки антител к р-субъединице ХГЧ,

определяющей уникальную биологическую активность и иммунологическую спе-

цифичность этого гормона

(Deshmukh

U. и

соавт.,

1994).

Эффективность вакцины

на основе ХГЧ достаточно высока. По

данным

TalwarG. и соавт. (1994), при титре

антител к ХГЧ более 50 нг/мл в

1224

циклах была отмечена только одна беремен-

ность. Фертильность восстанавливалась при титре антител ниже 35 нг/мл. Однако

вакцина не нашла употребления, так как для поддержания определенного титра

антител необходимо вводить ХГЧ

3—5

раз в год; необходим практически ежеме-

сячный контроль за уровнем титра антител; сообщается о перекрестном развитии

гипотиреоза при длительном применении вакцины, за счет перекрестной реак-

ции ХГЧ и ТТГ, об аутоиммунной агрессии против клеток, содержащих рецепторы

к

ХГЧ в яичниках, фаллопиевых трубах (Dirnhofer S. и

соавт.,

1994).

Данные

стече-

нии беременности после использования вакцины в опытах на животных и у жен-

щин очень немногочисленны и противоречивы.

85

Антитела

кХГЧ

выявляли при использовании гонадотропинов при лечении

бесплодия и в программах ЭКО.

Поданным

Sokol

R. и соавт. (1980), при прове-

дении 3-х курсов лечения препаратами с ХГЧ было установлено развитие резис-

тентности к проводимой терапии. При этом были выявлены антитела, имеющие

большую тропность к ХГЧ,

Л

Г и меньшую к ФСГ. Braunstein G. и

соавт.,

(1983)

после использования менопаузального гонадотропина и ХГЧ для лечения бес-

плодия в сыворотке женщин обнаружили антитела с низкой аффинностью и вы-

сокой специфичностью по отношению к ХГЧ. Было высказано предположение,

что данные антитела могут приводить к субклиническим абортам, что маскиру-

ется в виде бесплодия неясного генеза.

Поданным

PalaA.

и соавт. (1988), в течение нескольких месяцев после са-

мопроизвольного выкидыша определяли антитела к ХГЧ. В исследовании отме-

чено, что антитела к ХГЧ могут препятствовать образованию ХГЧ-рецепторного

комплекса и блокировать его биологический эффект. По данным Tulppala M. и

соавт.

(1992),

антитела к ХГЧ обнаруживаются после абортов — самопроизволь-

ных и искусственных. Авторы отмечают, что эти антитела не

ингибировались

до-

бавлением ХГЧ, а при искусственной сенсибилизации вакциной антитела инак-

тивируются при добавлении ХГЧ; кроме того они полагают, что наличие антител

к

ХГЧ необязательно приводит к выкидышу.

По нашим данным дело не в наличии антител, а в их количестве!

В настоящее время мы располагаем возможностью определять антитела к

ХГЧ и не имеем возможности определять антитела к прогестерону, к эстрадио-

лу, к

нейротрансмиттерам.

Наверное, это будет еще одна чрезвычайно важная

проблема в привычном невынашивании, в бесплодии и в неудачах ЭКО. Прове-

денные в нашем отделении исследования о значимости сенсибилизации

к

ХГЧ в

привычной потере беременности (Кирющенков

П.А.,

2001),

показали следующие

данные. Развитию сенсибилизации

к

ХГЧ способствуют инфекционные заболе-

вания, аллергические реакции, искусственные и самопроизвольные аборты, ис-

пользование

гонадотропных

препаратов с целью стимуляции овуляции. Обра-

щает на себя внимание, что для этой патологии характерны сроки прерывания

7,8±0,2

нед (76,4%),

24,8±0,9

нед (17,9%) и

33,8±0,8

нед (5,7%).

Установлено,

что при беременности отмечается волнообразное изменение уровней антител к

ХГЧ

(IgM)

с характерными подъемами

в

5—15,

21—25

и

30—33

нед.

В

эти

же сро-

ки происходили прерывания беременности в анамнезе.

Следует отметить, что первый и третий подъем уровней антител совпада-

ет с повышением ХГЧ в крови. Содержание РХГЧ в крови не зависит от уровней

антител к этому гормону.

Вне беременности в периферической крови отмечается повышение отно-

сительного содержания CD

56

+

— в 4 раза,

CD19

+

5

+

— в 2 раза по сравнению с

аналогичными показателями у здоровых женщин.

При наличии

аутоантител

к

ХГЧ без другой

аутосенсибилизации

вне бере-

менности гемостазиологических изменений у пациенток нет, в отличие от АФС

или сочетания анти-ХГЧ и ВА. С началом беременности начинается активация

системы гемостаза и, нередко, с развитием хронической формы ДВС уже в пер-

вые

3—4

нед

беременности.

При этом отмечается высокая вариабельность пато-

логической активации различных звеньев системы гемостаза, несмотря на про-

водиммую

противотромботическую

терапию.

86

I

При

аутосенсибилизации

к ХГЧ, особенно при высоком уровне

антител,

отмечается высокая частота нарушений имплантации и плацентации, сменяю-

щаяся затем замедлением темпов созревания плаценты, что подтверждается

данными патоморфологического исследования.

По нашим данным, полученным в совместных исследованиях с А.П.

Мило-

вановым

(НИИ Морфологии человека), патогенетические механизмы развития

плацентарной недостаточности при аутосенсибилизации к ХГЧ выражаются в

преимущественном повреждении синцитиотрофобласта ворсин и развитии дист-

рофических и некротических изменений в децидуальной ткани, снижении инва-

зивных

свойств цитотрофобласта и нарушении гестационной перестройки спи-

ральных артерий.

Тромбофилические

осложнения

и их роль в невынашивании

Состояние системы гемостаза определяет течение и исход беременности

для матери и плода. В последние годы отмечается значительное число публика-

ций, указывающих на большую роль тромбофилических осложнений в привыч-

ном невынашивании, внутриутробной гибели плода, отслойке плаценты, в раз-

витии эклампсии, задержке внутриутробного развития.

Основные механизмы гемостаза

Системой гемостаза или системой регуляции агрегатного состояния кро-

ви (PACK) называют биологическую систему, которая обеспечивает регуляцию

агрегационного состояния крови и поддержание необходимого для организма

гемостатического потенциала. Система PACK мозаична, т.е. гемостатический

потенциал в различных участках кровотока неодинаков. Это состояние является

нормальным для функциональной системы. В систему регуляции агрегатного

состояния крови включаются:

• центральные органы системы — костный мозг, печень, селезенка;

• периферические образования — тучные клетки, эндометрий и другие

слои сосудистой стенки, клетки крови;

• местные

регуляторные

системы — вегетативная нервная система, под-

корковые структуры.

Система гемостаза регулируется сложными

нейрогуморальными

механиз-

мами. Эти механизмы создают условия, при которых начавшийся местно про-

цесс

свертывания,

необходимый для остановки кровотечения, не переходит при

нормальном функционировании системы в процесс общего

внутрисосудистого

свертывания.

Выделяют четыре основных звена в системе гемостаза :

1.

Сосудисто-тромбоцитарное звено;

2.

Прокоагулянты;

3. Фибринолитическое звено;

4. Звено ингибиторов свертывания крови.

87

Сосудисто-тромбоцитарное

звено

Сосудисто-тромбоцитарное звено системы гемостаза нередко обознача-

ют как первичный гемостаз. Эндотелий кровеносных сосудов играет важную роль

в поддержании агрегатного состояния циркулирующей крови. Это связано, по

данным Баркагана

З.С.

(1988), со следующими его особенностями:

1)

способностью образовывать и выделять в кровь мощный ингибитор аг-

регации тромбоцитов —

простациклин

(метаболит арахидоновой кис-

лоты);

2) продукцией тканевого активатора фибринолиза;

3) неспособностью к контактной активации системы свертывания крови;

4) созданием

антикоагулянтного

потенциала на границе кровь/ткань путем

фиксации на эндотелии комплекса гепарин-антитромбин III;

5) способностью удалять из кровотока активированные факторы сверты-

вания.

Участие тромбоцитов в гемостазе определяется их способностью к адгезии

у места повреждения эндотелия, процессом их агрегации и образования пер-

вичной тромбоцитарной пробки, а также их способностью поддерживать спазм

сосудов путем секреции

вазоактивных

веществ — адреналина, норадреналина,

серотонина,

АДФ

и

др.,

а также образовывать, накапливать и секретировать ве-

щества, стимулирующие адгезию и агрегацию.

Таким образом, многочисленные исследования, позволили сделать вывод,

что первичный гемостаз осуществляется в основном тромбоцитами, а не свер-

тыванием крови. Ведущая роль в реализации первичного гемостаза принадле-

жит

адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов.

Адгезия — прилипание тромбоцитов к участку повреждения сосудистой

стенки,

к

коллагеновым

волокнам сосудистой

стенки,

к микрофибрину и эластину.

Важнейшими плазменными кофакторами этого процесса являются ионы кальция

и синтезируемый в эндотелии белок — фактор Виллебранда и

гликопротеиды

тромбоцитарной мембраны. Физиологическое назначение адгезии — закрыть

дефект сосудистой стенки. Одновременно с адгезией протекает агрегация тромбо-

цитов. При этом тромбоциты не только склеиваются между собой, но и прилипают к

адгезированным

тромбоцитам, благодаря чему образуется гемостатическая пробка.

Из тромбоцитов в процессе адгезии и агрегации активно

секректируются

гранулы,

содержащие вещества, усиливающие процесс агрегации и образующие ее вторую

волну. Реакция высвобождения

тромбоцитарных

факторов — АДФ, адреналина,

норадреналина, серотонина, антигепаринового фактора,

(3-тромбоглобулина

и

др. Позднее секретируются гранулы, содержащие

лизосомальные

ферменты

(реакция освобождения II). Выход адреналина, норадреналина и серотонина не

только усиливает агрегацию, но и способствует вторичному спазму кровенос-

ных сосудов, что сопровождается надежной фиксацией тромбоцитарной пробки

у места повреждения сосуда. В результате взаимодействия тромбоцитарных и

плазменных факторов в зоне гемостаза образуется тромбин, который не только

усиливает агрегацию тромбоцитов, но одновременно является стимулятором

свертывания крови, образующийся при этом фибрин формирует тромб, кото-

рый становится плотным и непроницаемым для плазмы и сыворотки, происходит

его ретракция.

88

I

Рис. 22.

Сосудисто-тромбоцитарное

звено гемостаза.

*

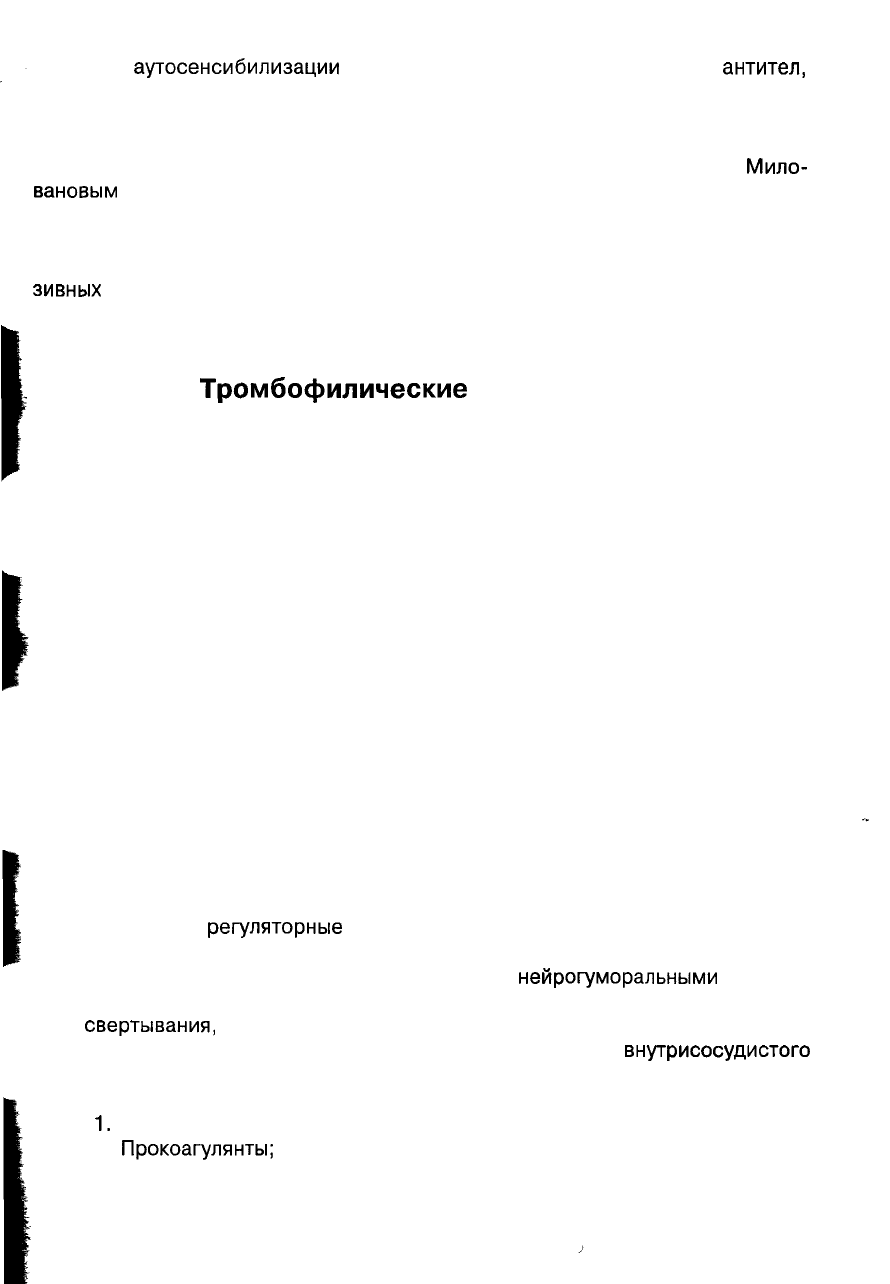

В значительной степени механизм агрегации тромбоцитов стал понятен пос-

ле открытия простагландинов в тромбоцитах и сосудистой стенке (рис. 22). Различ-

ные агрегирующие агенты активируют фосфолипазу

А.,,

которая вызывает отщеп-

ление от фосфолипидов арахидоновой кислоты — мощного агрегирующего

вещества. Под влиянием

простагландинсинтетазы

образуются циклические эндо-

перекиси простагландинов, стимулирующих в

тромбоцитах

сокращение

фибрилл и

оказывающих мощное агрегирующее действие. Под

влиянием

тромбоксансинтета-

зы

втромбоцитах

синтезируется

тромбоксанА,,.

Последний

способствуеттранспорту

Са

2+

в тромбоците, что приводит к образованию

АДФ

— основного эндогенного сти-

мулятора агрегации. Уровень

цАМФ—универсального

биологического переносчи-

ка

регулируется

аденилатциклазой,

катализирующей реакцию

АТФ-цАМФ.

Аналогичный процесс происходит в эндотелии сосудов — под влиянием

простагландинсинтетазы из арахидоновой кислоты образуются эндоперекиси

простагландинов. Далее под влиянием

простациклинсинтетазы

образуется про-

стациклин

(простагландин

1

2

),

который обладает мощным дезагрегирующим дей-

ствием и активизирует

аденилатциклазу.

Таким образом, формируется т.н. тромбоксан —

простациклиновый

ба-

ланс — один из основных регуляторов состояние тонуса сосудистой стенки и

агрегации тромбоцитов.

89

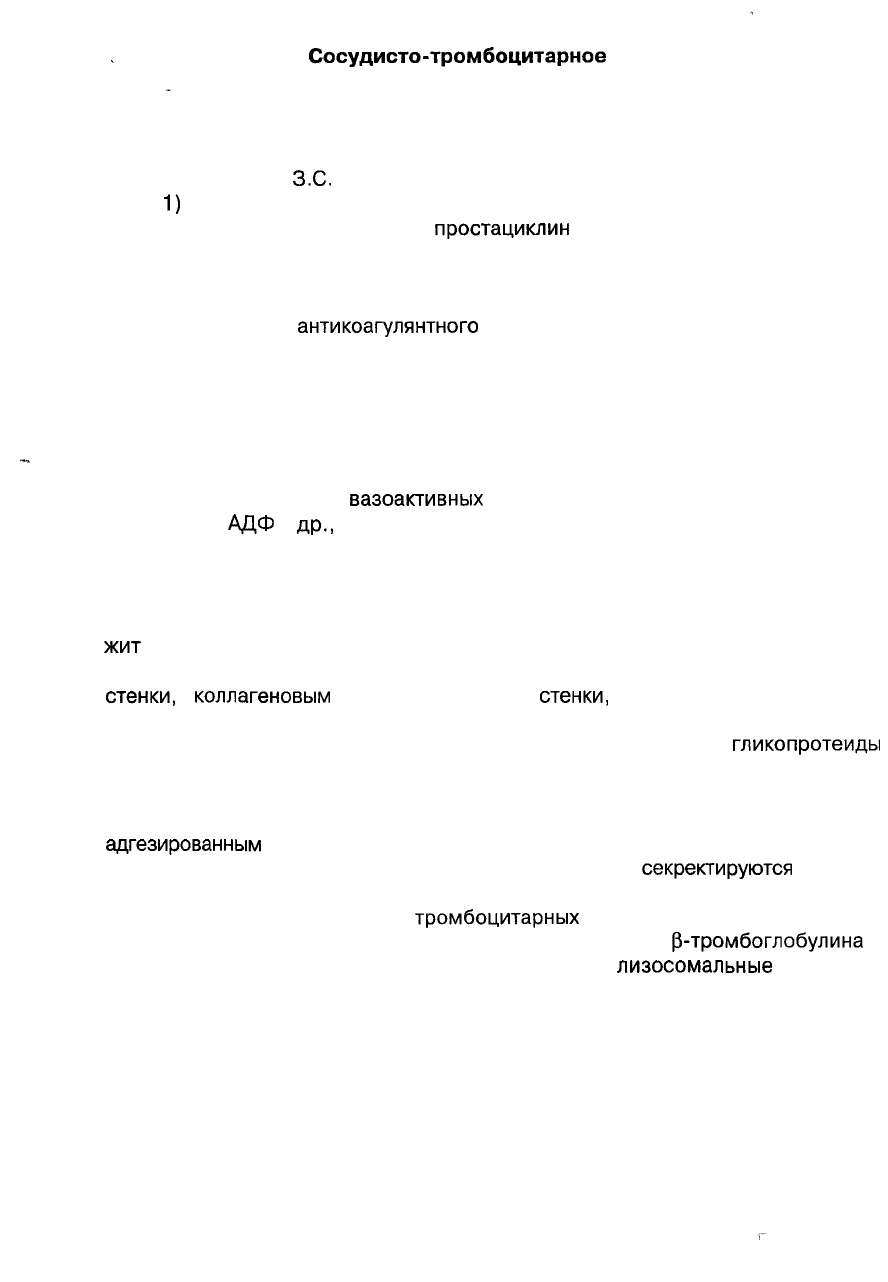

Прокоагулянтное звено гемостаза

В процессе свертывания крови принимают участие соединения, содержа-

щиеся в плазме

(прокоагулянты).

Это сложный многоэтапный ферментный про-

цесс, который можно условно разделить на 3 стадии.

I стадия — комплекс реакций, приводящих к образованию протромбинак-

тивного комплекса или

протромбиназы.

В состав комплекса входят фактор X,

третий фактор тромбоцитов (фосфолипид),

V

фактор и ионы

Са

2+

.

Это наиболее

сложная и длительная фаза.

II стадия — под влиянием протромбиназы протромбин переходит в тромбин.

III

стадия — под влиянием тромбина фибриноген переходит в фибрин.

Ключевым моментом образования протромбиназы является активация X

фактора свертывания крови, что может осуществляться двумя основными меха-

низмами запуска процесса свертывания — внешним и внутренним (рис. 23).

При внешнем механизме свертывание стимулируется поступлением в плаз-

му тканевого тромбоплазмина (III или комплекса фосфолипид-апопротеин III).

Этот механизм определяется тестом протромбинового времени

(ПВ).

При внутреннем механизме свертывание осуществляется без участия тка-

невого тромбопластина. Пусковым фактором при этом пути свертывания явля-

Рис. 23. Прокоагулянтное звено гемостаза.

90

I

f

I

ется активация фактора X. Активация фактора X может происходить за счет кон-

такта с коллагеном при повреждении сосудистой стенки или ферментным путем

под влиянием калликреина, плазмина или других протеаз.

Как при внешнем так и при внутреннем пути свертывания взаимодействие

и активация факторов осуществляется на

фосфолипидных

мембранах, на кото-

рых с помощью ионов Са фиксируются белковые факторы свертывания.

Номенклатура плазменных факторов свертывания:

I —фибриноген;

II — протромбин;

III — тканевой тромбопластин;

IV —

кальций;

V —

акселерирующий

фактор;

VI — активатор V фактора;

VII — проконвертин;

VIII—

антигемофильный

глобулин А;

IX — антигемофильный фактор В (фактор Кристмаса);

X — протромбиназа;

XI — плазменный предшественник тромбопластина;

XII — фактор Хагемана;

XIII — фибриназа.

Внешний и внутренний механизм активации свертывающей системы крови

не изолированы друг от друга. Включение «мостов» между ними служит диагнос-

тическим признаком при распознавании

внутрисосудистой

активации системы

свертывания. Поданным

БаркаганаЗ.С.

(1988), при анализе результатов основ-

ных

коагуляционных

тестов необходимо учитывать следующее :

1.

Из плазменных факторов свертывания лишь фактор VII участвует во

внешнем механизме свертывания, и при его дефиците удлиняется лишь

протромбиновое время.

2. Факторы XII,

IX,XI,

VIII и прекалликреин участвует

только

во внутреннем

механизме активации, в связи с чем при их дефиците нарушается АЧТВ

и

аутокоагуляционный

тест, в то время как протромбиновое время ос-

тается нормальным.

3. При дефиците факторов X,V,II,I на которых замыкаются оба механизма

свертывания, патология выявляется во всех перечисленных тестах.

Помимо внешнего и внутреннего механизмов

гемокоагуляции

в организ-

ме имеются дополнительные резервные пути

активации,

которые включаются

по «требованию». Наиболее важным путем является

макрофагальный

— моно-

цитарный

механизм

гемокоагуляции.

При активации эндотоксинами или други-

ми инфекционными антигенами эти клетки начинают секретировать большее

количество тканевого тромбопластина.

Эндогенные ингибиторы коагуляции

Для поддержания крови в жидком состоянии и для ограничения процесса

тромбообразования необходимы физиологические антикоагулянты. В настоящее

время известно, что естественные антикоагулянты представляют собой большую

группу соединений, действующих на различные фазы процесса гемостаза. Бо-

91

I

лее того многие антикоагулянты одновременно влияют на фибриногенез, гене-

рацию калликреин-кининовой системы, систему комплемента.

Естественные антикоагулянты разделяют на первичные, постоянно присут-

ствующие в плазме и форменных элементах крови и действующие независимо

от образования или растворения кровяного сгустка, и вторичные, которые воз-

никают в процессе свертывания крови и фибринолиза, благодаря протеолитичес-

кому действию фермента на субстрат. До 75% естественного

антикоагулянтного

потенциала приходится на долю антитромбина III (AT III). AT III способен блоки-

ровать протромбиназу как по внешнему так и по внутреннему механизму, т.к.,

являясь ингибитором факторов XII а,

Х1а,

IX а, VIII а, калликреина, A III связывает

плазмин. Активность A III усиливается более чем в

100

раз при образовании комп-

лексов с гепарином. Гепарин вне связи с A III не

обладает

антикоагулянтным

дейст-

вием. При снижении уровня

A

III возникает

тяжелое

тромбофилическое

состояние,

которое характеризуется рецидивирующими тромбозами, тромбоэмболиями

легочной артерии, инфарктами. При снижении A III ниже 30% больные погибают

от тромбоэмболии, причем гепарин не оказывает на их кровь антикоагулянтного

действия. Дефицит A III формирует гепарино-резистентность.

К естественным антикоагулянтам относится протеин С, протеин S,

а

2

-мак-

роглобулин.

Протеин С — профермент, активируется тромбином и фактором Ха. Акти-

вация идет в комплексе с фосфолипидом и

кальцием.

Процесс усиливается под

влиянием

тромбомодулина

и

протеина

S, который ослабляет способность тром-

бина активировать факторы VIII и V. При дефиците протеина С отмечается склон-

ность к тромбозам, что наблюдается при остром

ДВС-синдроме,

респиратор-

ном дистресс-синдроме и др.

В процессе свертывания крови и фибринолиза образуются

вторичные,ес-

тественные антикоагулянты в результате дальнейшей ферментативной дегра-

дации факторов свертывания.

Патологические антикоагулянты отсутствуют в крови в нормальных усло-

виях, но появляются при различных иммунных

нарушениях,

к ним относятся анти-

тела к факторам свертывания

крови,

чаще всего к факторам VIII и V (нередко воз-

никающие после родов и массивных гемотрансфузий и иммунные комплексы —

волчаночный

антикоагулянт, антитромбин V).

Фибринолитическая система

Фибринолитическая система состоит из плазминогена и его активаторов

и ингибиторов.

Плазминоген-аюгиваторы

— группа факторов, которые превращают плаз-

миноген в плазмин. К ним относятся такие вещества

какурокиназа,

бактериаль-

ные энзимы. Активный плазмин быстро блокируется антиплазминами и элими-

нируется из кровотока. Активация фибринолиза, как и активация свертывания

крови осуществляется как по внешнему, так и по внутреннему пути.

Внутренний путь активации фибринолиза обусловлен теми же факторами,

что и свертывание крови, т.е. факторами

ХИа

или

Xllf

с калликреином и кининоге-

ном. Внешний путь активации осуществляется за счет синтезируемых в эндоте-

лии активаторов тканевого типа. Активаторы тканевого типа содержатся во мно-

92 |