Шемякин Е.И., Смирнов Н.Н., Нигматулин Р.И., Натяганов В.Л. (редакторы) Газовая и волновая динамика

Подождите немного. Документ загружается.

Уравнение выдувания дает потоку почвенных частиц, направленному со стороны

почвы в атмосферу, количественную характеристику, а уравнения траектории поз-

воляют разделить его на составляющие, в соответствии с механизмом движения

почвенных частиц; проследить пути их движения и места выпадения из потока с

образованием наносных почв и охарактеризовать нанос количественно. Полученные

решения, описывающие все стадии явления ветровой эрозии почв и вскрывающие

структуру почво-воздушного потока, отражены на схеме (рис. 5).

Установлено, что поток обладает сложной структурой, а распределение в нем ча-

стиц почвы подчиняется определенным закономерностям, которые в значительной

степени определяются свойствами самой почвы. По истечении достаточного времени

частицы, поднятые ветром с эродируемой поверхности, неограниченно приближаются

к предельным для себя высотам, формируя закономерно чередующиеся слои скопле-

ния частиц одного размера. В математическом плане это означает, что в этих слоях

концентрация частиц почвы должна вырасти бесконечно, что приведет к нарушению

в них основного условия применимости теории, малости концентрации почвенной

фазы в почво-воздушном потоке, хотя в остальном потоке, на участках подъема поч-

венных частиц, оно продолжает выполняться. Условие применимости теории сохра-

няется, если рассматривать каждый такой слой лишь в качестве предела, к которому

частицы асимптотически приближаются, но никогда его не достигают. В действи-

тельности масштабы реальных потоков столь велики, что в них условие малости

концентрации твердой фазы в потоке не нарушается по чисто физическим причинам.

Совпадение результатов моделирования конкретного крупномасштабного явления

ветровой эрозии почв (рис. 5) с качественной картиной явления, зафиксированной

на фотографии из космоса (рис. 3), подтверждает правильность разработанной тео-

рии, которая адекватно описывает отрыв, подъем, перенос и отложение почвенных

частиц воздушным потоком. Необходимость получения прозрачного, понятного ре-

шения, привела к тому, что для участка транспорта частиц и выпадения их в осадок

получено одно уравнение (10), а для участка подъема – другое (9). Для переходного

участка решение получено методом асимптотического сращивания, что обеспечило

неразрывность траекторий и возможность применения к ним уравнения сохране-

ния массы. Решение, полученное в форме уравнения (11), обеспечивает возможность

количественного анализа и структуры почво-воздушного потока и баланса ветро-

вой эрозии почвы, основанного на количественной оценке, во-первых, потерь почвы

с эродируемого участка земной поверхности и, во-вторых, аккумуляции почвы на

участке, на который замыкаются нисходящие ветви траекторий почвенных частиц,

выпадающих из потока. Основная причина выпадения частиц из потока – снижение

скорости потока до величины, уступающей второй критической для частиц данного

размера.

При численном моделировании допускали некоторое упрощение, состоявшее в

том, что практически вместо асимптотического сращивания траекторий использова-

ли простое пересечение восходящей траектории согласно уравнению (10) с уровнем

предельного подъема в стратифицированной атмосфере согласно (6). Данное упроще-

ние, которое является причиной сравнительно резкого изгиба траектории (рис. 5) в

254

точке x

m

, не отражается на главном, на балансе ветровой эрозии. Искажение под его

влиянием зависимости движения частиц почвы от времени, является пренебрежимо

малым, учитывая глобальный масштаб моделируемого явления. Погрешность, вноси-

мая им в описание структуры почво-воздушного потока, искажает картину лишь в

ограниченном пространстве, на участке асимптотического приближения к предель-

ной высоте переноса, что практически не сказывается на результатах моделирования.

Способность воздушного потока сепарировать почвенные частицы известна дав-

но [9, 13]. В данном случае она получила математическое обоснование. Выявлена

удивительная способность ветра к накоплению в ограниченной области пространства

однородных частиц почвы, собранных с огромной территории. Действительно, со-

гласно полученным решениям, частицы i−того сорта, собранные потоком на участке

x

0

x

1

, поднимаются вверх, устремляясь к предельной высоте полета, y

mi

, переносятся

вблизи этой высоты, а затем, по мере снижения скорости потока, выпадают в одной

точке, x

макс.

y

0

, расположенной на пересечении i−той линии траектории с земной по-

верхностью (рис. 5). Участок их накопления на поверхности в математическом плане

представляет собой точку в сравнении с областью поступления в поток (пылесборной

площадью).

Полученные результаты являются ключем к понимаю причин и механизмов: пыль-

ных бурь на Земле и других планетах солнечной системы, появления пятен вто-

ричного загрязнения радионуклидами, происхождения и строения наносных почв,

формирования древних осадочных отложений и механизмов перераспределения и

накопления частиц полезных минералов в эоловых условиях.

10. Заключение

Задача математического описания глобального явления ветровой эрозии почв решена

комплексно. Дано математическое обоснование существующим качественным пред-

ставлениям о механизмах отрыва, подъема, переноса и отложения почвенных частиц

воздушным потоком. Созданная математическая модель ветровой эрозии почв поз-

воляет прогнозировать количество и размер частиц, отрываемых потоком, высоту,

скорость и время их подъема и переноса ветром, количество и место выпадения ча-

стиц из потока (при наличии поля скоростей). Это позволяет использовать ее для

целей: изучения происхождения почв и горных пород; оценки путей переноса вет-

ром и мест накопления загрязняющих, болезнетворных и радиоактивных веществ;

контроля (в сочетании с оперативной съемкой с орбиты) за переносом и отложе-

нием пыли; исследования закономерностей проявления пыльных бурь на планетах

солнечной системы.

Литература

[1] Гендугов В. М., Кузнецов М. С. Новый подход к оценке эродирующего дей-

ствия потока на почву. — Вестник Моск. Ун-та, 1997, Сер. 17, Почвоведение,

255

№3.

[2] Глазунов Г. П., Гендугов В. М. О выдувании почв. — Вестник Моск. Ун-та,

1997, Сер. 17, Почвоведение, № 3.

[3] Глазунов Г. П., Гендугов В. М. О подъемной силе ветра, переносящего поч-

венные частицы. — Вестн. Моск. ун-та, Сер. 17, Почвоведение, 2000, № 3.

[4] Глазунов Г. П., Гендугов В. М. Механизмы ветровой эрозии почв. — Почво-

ведение, 2001, № 6.

[5] Глазунов Г. П. К теории потерь почвы от ветровой эрозии. — Почвоведение,

2001, № 12.

[6] Дубов А. С., Быкова Л. П., Марунич С. В. Турбулентность в растительном

покрове. — М.: Гидрометеоиздат, 1978.

[7] Жуковский Н. Е. О снежных заносах и заилении рек. — Москва: Н.Опытно

К. З.-мелиоративная часть, Вып. 30, 1923.

[8] Космическое землеведение: диалог природы и общества. Устойчивое развитие.

Под ред. акад. РАН Садовничего В. А. — М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2000.

[9] Наливкин Д. В. Ураганы, бури и смерчи. — Л.: «Наука», 1970.

[10] Нигматулин Р. И. Основы механики гетерогенных сред. — М., 1978.

[11] Седов Л. И. Методы подобия и размерности в механике. — М.-Л.: «Наука»,

1972.

[12] Хргиан А. Х. Физика атмосферы. — Л.: Гидрометеоиздат, 1969.

[13] Якубов Т. Ф. Некоторые закономерности развития процессов ветровой эрозии

почв. — Известия АН СССР, Сер. географическая, 1962, № 2.

[14] Andreae M. O. Climate effects of changing atmospheric aerosol levels. — World

Survey of Climatology, Future Climates of the World, V. 16, Amsterdam Elsevier,

1995.

[15] Marticorena G., Bergametti G., Aumont B., Callot Y., Daume C. N., Legrand M.

Modeling the Atmospheric Dust Cycle: 2. Simulation of Saharian dust sources.

— J. Geoph. Res, 1997, V.102, No D4, 4387-4404.

[16] Marticorena G., Bergametti G. Modeling the Atmospheric Dust Cycle: 1. Design

of a Soil Derived Dust Emission Scheme. — J. Geoph. Res, 1995, V.100, No D8,

16415-16430.

[17] Sterk G., Stein A. Mapping Wind-Blown Mass Transport by Modeling Variability

in Space and Time. — Soil Sci. Soc. Am. J., 1997.

[18] Sterk G., Jacobs A. F.G., Boxel Van J. H. The Effect of Turbulent Flow Structures

on Saltation Sand Transport in the Atmospheric Boundary Layer. — Earth Surf.

Process.Landforms. 1998.

256

Экспериментальное изучение процесса отражения

гибкой растяжимой нити от поверхностей различной

формы

Колпаков В. П., Козлов В. П.

1. Введение

Изучение процесса движения тонкой, гибкой, растяжимой нити представляет опре-

деленный интерес как в теоретических исследованиях, так и в прикладных задачах,

требующих проведения экспериментов. Особо следует отметить работы, рассмат-

ривающие взаимодействие тонкой растяжимой нити с различного рода препятствия-

ми [1, 2]. В этих случаях, кроме перемещения элементов нити как «целого», возника-

ет движение, обусловленное наличием продольных и поперечных волн. Работы [1, 2]

посвящены изучению поведения растяжимой нити при ударе по ней заостренными и

затупленными телами. В этих работах разработаны модели, описывающие деформа-

ционные процессы в нити для областей прилегания к телам типа «конус», «цилиндр».

В работе [3] приводится теоретическая модель движения нити при столкновении о

жестко-фиксированное препятствие.

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию процессов движе-

ния тонкой растяжимой нити в двухмерном случае до и после ее взаимодействия с

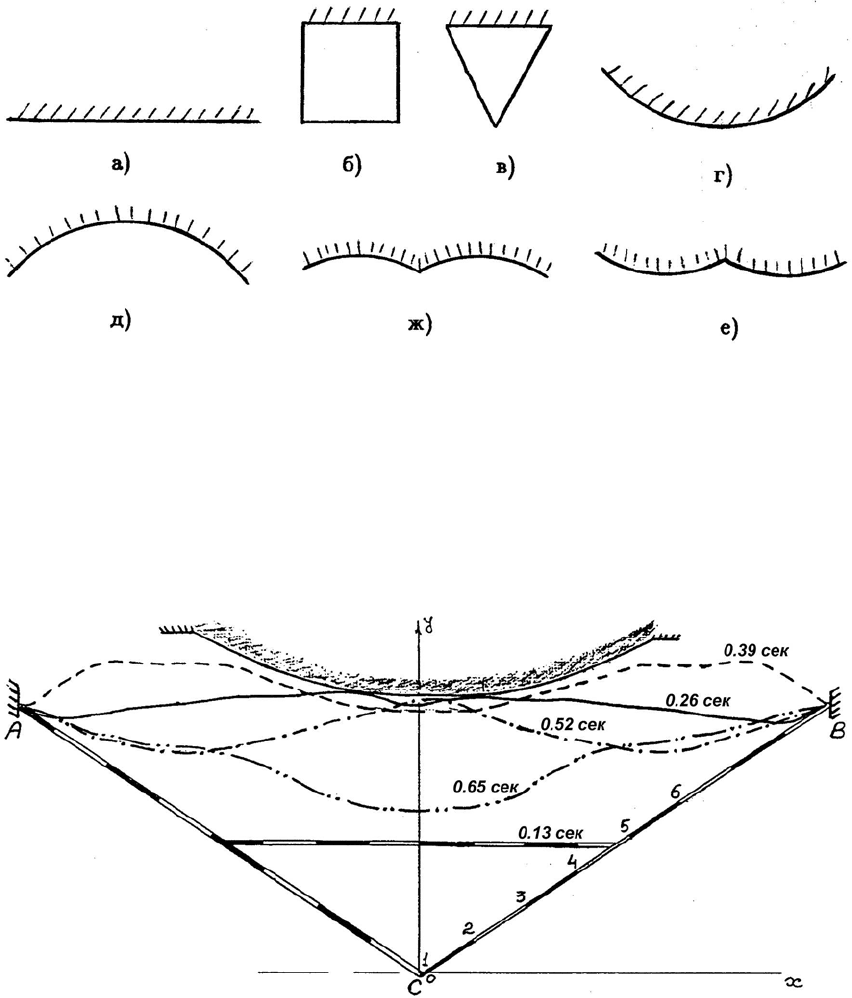

препятствиями различной формы. Вид препятствий изображен на рис. 1.

2. Экспериментальная часть

В экспериментах, в качестве тонкой растяжимой нити, используется резиновый шнур

толщиной 5 мм. Исследуемая рабочая длина шнура составляла 1 метр. Начальное

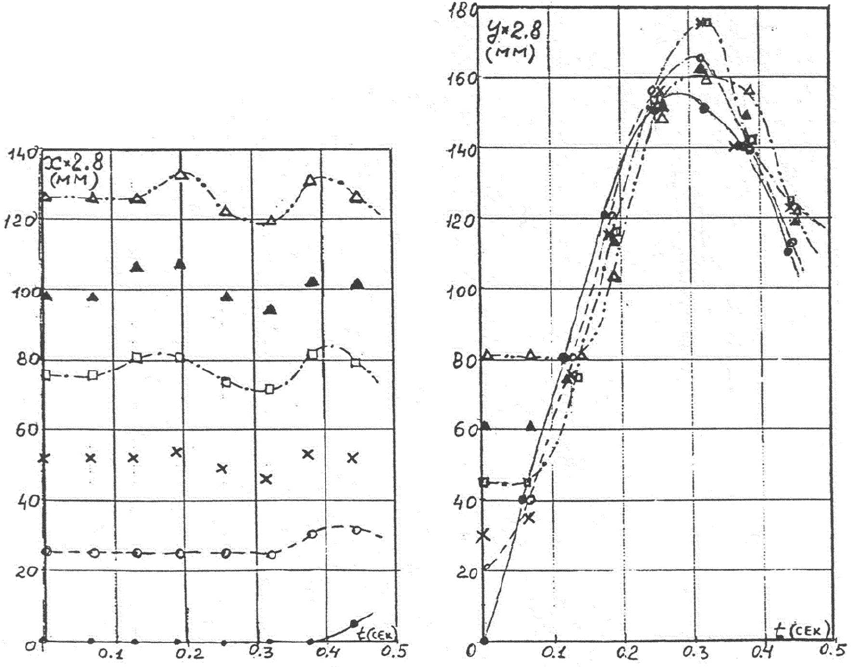

состояние нити для препятствия в случае г) схематично изображено на рис. 2 в

масштабе М=5.

В ненагруженном состоянии длина нити равняется расстоянию между точками за-

крепления A и B. Участки нити, каждый по 5 см, фиксируются черным и белым

цветом. Начальные деформации в момент времени t =0обеспечиваются посред-

ством растягивания и закрепления нити в т. C, при этом длины |AC| = |CB|,рис.2.

После освобождения нити в т. C наблюдается ее движение в плоскости XoY . Вза-

имодействие с препятствием происходит, когда фронт поперечной волны доходит до

точек закрепления A и B. Перемещения элементов нити, обусловленные наличи-

ем продольных и поперечных волн не рассматриваются. Во время движения нити с

момента t =0и до некоторого момента T , соответствующего двухкратному ее отра-

жению от препятствия, производится киносъемка. В опытах использовалась скорост-

ная кинокамера со скоростью экспозиции равной 12-ть кадров за 0.065 сек. Такая

скорость съемки позволила достаточно точно отразить картину движения, взаимо-

действия (вплоть до полного прилегания) и отражения нити от препятствия.

257

Рис. 1: Вид препятствий, исследуемых в экспериментах

Рис. 2: Положение нити в плоскости x

0

y для различных моментов времени

258

3. Обработка результатов экспериментов

После проявления кинопленок производилась по-кадровая их обработка. Изменения

координат фиксированных элементов нити по времени наносились на миллиметро-

вую бумагу. Было установлено, что при движении и отражении нити от препятствия

наблюдается отклонение от ее симметричного положения относительно оси OY ,обу-

словленного геометрическими и механическими неточностями при организации экс-

перимента. Особенно асимметрия движения хорошо видна после взаимодействия ни-

ти с препятствиями более сложной геометрической формы, например вид е) и ж),

рис. 1. Однако, ошибка, вычисленная при обработке данных эксперимента, оказалась

допустимой и составляла не более 5%. Далее предполагалось, что движение нити

симметрично относительно оси OY , и рассмотрению подлежала область изменения

координат x и y, соответствующая первому октанту плоскости XoY .Нарис.2по-

казаны также фрагменты движения нити до и после ее отражения от препятствия,

изображенные в масштабе М, 1:5 для случая г), рис. 1. Изучалось движение шести

точек - границ черно-белых делений, начиная от точки C и отмеченных на рис. 2.

Выбранное количество и последовательность точек позволило довольно точно иссле-

довать картину взаимодействия и отражения нити.

4. Анализ экспериментальных данных

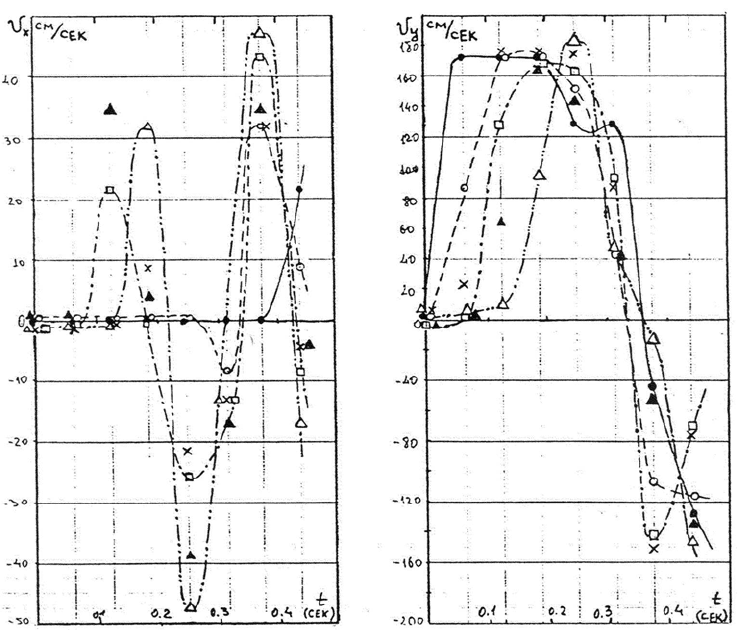

В результате расшифровки данных с кинопленок удалось определить траектории

движения x(t) и y(t) и соответствующих им составляющие скоростей v

x

(t) и v

y

(t),

рассматриваемых точек нити. Максимальное время процесса для случая ж), рис. 1,

составляло 0.5 сек. и соответствовало тому моменту, когда в результате первого

отражения нить приобретала форму, похожую ни вид препятствия. Характерные

графики зависимостей x(t), y(t), v

x

(t) и v

y

(t) для случая ж), рис. 1, представлены на

рис. 3 и рис. 4. Все указанные величины даны в размерном виде.

На рис. 3 видно, что зависимости x(t) для всех точек носит нелинейный харак-

тер с ярко выраженными минимальными и максимальными значениями. Исключе-

ние составляет точка 1, которая в момент взаимодействия с преградой находится на

оси симметрии x =0. Несимметрию движения нити по причинам, указанным вы-

ше, можно наблюдать по траектории движения точки 1, когда после отражения при

t ≈ 0.35 сек. ее положение отклоняется от значения x 0. Область максимальных

значений y

max

также имеет место и в зависимостях y(t) для t ≈ 0.3 сек., когда точки

взаимодействуют с препятствием. Характерно, что эти y

max

достигаются в точках

минимума для x(t).

Зависимости составляющих v

x

(t) и v

y

(t) от времени показаны на рис. 4.

По характеру изменение составляющих скоростей похоже на соответствующие тра-

ектории движения точек. Для v

x

(t) минимальные и максимальные значения наблюда-

ются в моменты времени, когда достигаются x

min

и x

max

. Значения y

max

и v

y max

для

точки 3 несколько больше этих значений для других точек делений нити, что обу-

словлено наличием вогнутости препятствия. Исключение составляет точка 6 из-за

259

Рис. 3.

260

Рис. 4.

261

того, что она находится вне зоны взаимодействия нити с преградой.

Отметим, что проведение выше рассмотренных экспериментов и обработка

полученных многочисленных результатов является весьма трудоемкой задачей.

Однако, полученный экспериментальный материал может быть полезен при разра-

ботке моделей движения тонкой растяжимой нити до и после ее взаимодействия с

препятствиями.

Литература

[1] Рахматулин Х. А. Поперечный удар по гибкой нити заданной формы. —

ПММ, 1952, т. 16, вып. 2.

[2] ЛенскийЭ.В.Удар клином по гибкой нити. — Механика твердого тела, 1968,

№2.

[3] Cabannes H. Motion of a string vibrating against a rigid fixed obstacle. —

Mathematical modelling, 1987, v. 8.

262

Стационарные и нестационарные аэродинамические

характеристики оперенных тел

Мосин А. Ф., Павлова Е. С., Фалунин М. П.

При решении практических задач проектирования образцов авиационной и кос-

мической техники необходимо знание аэродинамических нагрузок, действующих на

тела при различных режимах обтекания. Получение экспериментальных данных о

характере обтекания и результирующих аэродинамических силах и моментах, в осо-

бенности при больших углах атаки, представляет большой научный и практических

интерес [1, 2]. При этом важно получить аэродинамические характеристики, обеспе-

чивающие статическую и динамическую устойчивость летательных аппаратов. Для

этого в ряде экспериментальных и численных исследованиях рассматриваются во-

просы об эффективности использования оперения и различных донных стабилизато-

ров [3, 4, 5].

В работе представлены результаты экспериментального исследования аэродина-

мических характеристик (АДХ) модели цилиндрического тела с конической головной

частью при наличии несущих поверхностей в виде решетчатых стабилизаторов при

до- и сверхзвуковых скоростях обтекания в широком диапазоне изменения углов

атаки (от 0

◦

до 145

◦

). Оценено влияние статических АДХ на величину коэффициен-

та аэродинамического демпфирования колебания тела по углу атаки на траектории

полета.

Исследование выполнено в аэродинамической трубе А-8 НИИ механики МГУ [6],

имеющей сечение рабочей части 0, 6 ×0, 6 м

2

, длину 1,9 м, обеспечивающей получе-

ние сверхзвукового потока воздуха в диапазоне чисел Маха 1,5 – 3,0 и дозвукового

потока в диапазоне чисел Маха 0,2 – 0,8. При этом скоростной напор потока изме-

нялся в пределах 2400 – 8600 кг/м

2

, а числа Рейнольдса в пределах 5 · 10

6

− 5 · 10

7

1/м.

1. Испытывалась модель, форма и общий вид которой представлен на фотогра-

фиях, рис. 1.

Корпус модели состоял из цилиндра диаметром 40 мм и удлинением 3 с голов-

ной частью в виде усеченного конуса с углом наклона к оси модели 20

◦

и радиусом

затупления 7 мм. К донной части корпуса на расстоянии одного диаметра крепился

стабилизатор с четырьмя крестообразно расположенными решетчатыми крыльями с

размахом 70 мм и углом наклона 22

◦

к сечению корпуса. Стабилизатор соосно соеди-

нялся с корпусом цилиндром диаметра 15 мм. Общая длина модели равнялась 200

мм, а ее центровка, то есть отношение расстояния центра тяжести x

цт

от передней

точки головной части к длине модели равна 0,56.

Модель крепилась в аэродинамической трубе с помощью донной державки в

альфа-механизме четырехкомпонентных аэромеханических рейтерных весов и уста-

навливалась на заданный угол атаки α. В процессе эксперимента теневым мето-

дом фотографировалась картина обтекания модели и одновременно с помощью весов

263