Шемякин Е.И., Смирнов Н.Н., Нигматулин Р.И., Натяганов В.Л. (редакторы) Газовая и волновая динамика

Подождите немного. Документ загружается.

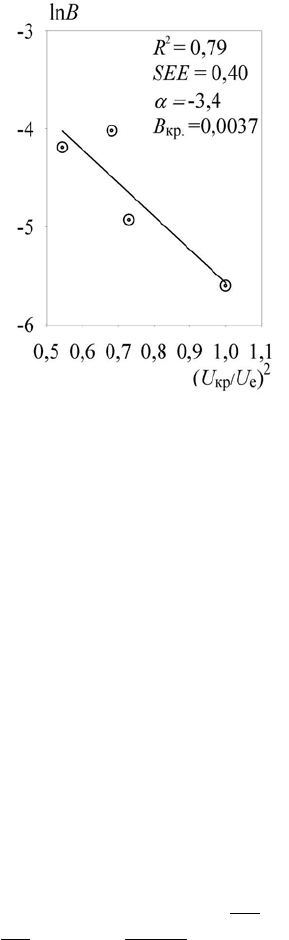

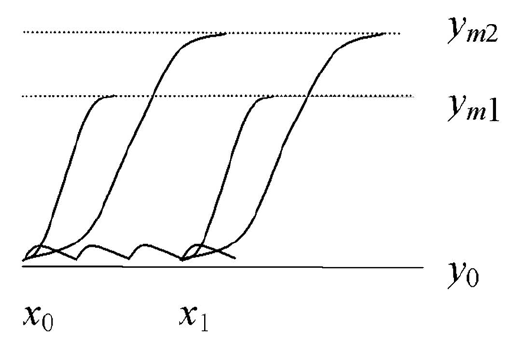

Рис. 1: Проверка уравнения выдувания

2. Модель атмосферы

В работе используется представление об атмосфере, как идеальном газе в поле силы

тяжести, который характеризуется закономерно изменяющимися с высотой плотно-

стью ρ

в

, давлением p и температурой T при постоянстве скорости ветра U

e

, каса-

тельного напряжения τ и универсальной газовой постоянной R, что обеспечивает

изменение подъемной силы и соответствующее структурирование почво-воздушного

потока. Применительно к тому ограниченному диапазону высот (до 10 – 15 км, в

зависимости от широты местности) в котором в основном и переносится почвен-

ная пыль, на основании опыта [12] принимают, что в среднем температура воздуха

убывает с высотой по линейному закону. Величину ∆, на которую уменьшается тем-

пература при подъеме на каждые 100 м, в практических расчетах принимают равной

0,65˚. Уравнение для плотности воздуха в стратифицированной атмосфере [11] имеет

вид

ρ

в1

ρ

в0

=

1 −

∆

100 T

0

y

1

100g

R ∆

−1

. (1)

3. Уравнение выдувания почвы

Свойства эродируемой ветром почвы интегрально представлены: постоянной выду-

вания α, критическим значением параметра массообмена B

к

, критической скоростью

ветра U

кр.

, при которой начинается массовое движение частиц почвы, критической

скоростью U

кр.2

, при которой прекращается скачкообразное движение почвенной ча-

стицы и начинается ее горизонтальный полет, коэффициентом подъемной силы для

почвенных частиц в формуле Жуковского K

∗∗

, коэффициентом лобового сопротив-

ления почвенных частиц K

∗

и параметром шероховатости почвенной поверхности z

0

.

244

Первоначально уравнение выдувания

B = B

к

e

−α

U

2

кр.

U

2

e

−1

(2)

было получено на основе экспериментально установленного закона выдувания и смы-

ва почвы с использованием методов теории подобия и анализа размерностей [1, 2], а

затем было выведено аналитически [3]. В этом уравнении B = qU

e

/τ,аq – интен-

сивность выдувания почвы [кг/м

2

с]. Справедливость уравнения (2) была проверена

по результатам измерения выдувания почвы в лабораторных условиях с примененим

аэродинамической установки [5], а теперь и по натурным данным [17] (рис. 1). Пес-

чаная почва опытного участка, где проводились измерения переноса почвы ветром,

характеризуется высокой степенью распыленности (Табл.1) и отсутствием связно-

сти, что является причиной сравнительно низкой критической скорости, присущей

ей (U

кр.

=7,6 м/с) [17]. По результатам структурных измерений на этих же опытных

полях для уравнения касательного напряжения (τ = κρ

в

U

2

e

) получено значение κ=

0,0042.

Таблица 1. Характеристики выдувания почвы [30]

Дата t Q U

e

q τ B

кр.

с т/га м/с кг/м

2

/с Н/м

2

кг/кг

13.06.93 1481 12,5 10,3 0,0008 0,6 0,0152

27.06.93 1320 2,0 7,6 0,0002 0,3 0,0037

30.06.93 1321 4,6 8,9 0,0003 0,4 0,0072

01.07.93 3004 26,8 9,2 0,0009 0,5 0,0179

Таблица 2 Агрегатный состав выдуваемой почвы [31]

Класс, мкм <63 63-125 125-250 250-

500

500-

1000

>1000

Масса, % 3,1 18,2 35,7 32,8 10 0,2

Постоянная выдувания почвы (α= –3,4) в полевых условиях практически совпа-

дает с величинами, полученными нами по результатам опытов в лабораторной аэро-

динаемической трубе с насыпными образцами черноземов, близкими по агрегатному

составу (от −4 до −5). В то же время критическая величина параметра массообмена

(B

кр.

= 0,0037) превышает величины, полученные в лаборатории, на два порядка. Для

того, чтобы объяснить такое различие, необходимо обратиться к физическому смыс-

лу параметра массообмена, который, как установлено ранее [4], представляет собой

концентрацию частиц на поверхности почвы, полностью подготовленных потоком к

вылету в результате утраты сцепления с ней под влиянием лобового усилия и под

ударами скачущих частиц. Ясно, что чем протяженнее эродируемая поверхность,

тем больше суммарное проявление влияния скачущих частиц, что и выявилось в

результате сравнения полевых и лабораторных данных.

245

4. Движущие силы ветровой эрозии почв

Закономерности поведения почвенных частиц в стратифицированной атмосфере ис-

следовали на основе анализа сил действующих на нее со стороны потока. При этом

ограничились простейшим случаем постоянной по высоте (за пределами слоя шеро-

ховатости) скорости ветра, U

e

. Начало системы координат (x =0, y =0) совместили

с местом вылета произвольной почвенной частицы, ось x направили вдоль ветра,

аосьy — вдоль нормали к почвенной поверхности, направленной в зенит. Будем

полагать, что частица поступает в поток с поверхности, имея вертикальную ско-

рость v

i0

, для которой получено соответствующее уравнение [4]. В таком случае в

направлении оси x на частицу приведенного радиуса r

i

,действуеттолькосилало-

бового сопротивления, которая придает частице ускорение в направлении этой оси.

Поэтому согласно второму закону Ньютона можно записать уравнение

m

du

i

dt

= K

∗

πr

2

i

ρ

в1

(U

e

− u

i

)

2

, (3)

в котором т– масса почвенной частицы плотностью ρ

п

, определяемая выражением

(4/3) πr

3

i

ρ

п

;K

∗

– коэффициент лобового сопротивления;u

i

– составляющая скорости

частицы в направлении оси x.

Вдоль вертикальной оси y на почвенную частицу действуют: подъемная сила

Жуковского, сила Архимеда, результирующая которой направлена вниз, и сила со-

противления Стокса. Уравнение движения почвенной частицы в проекции на ось y,

имеет вид

m

d

2

y

dt

2

= K

∗∗

πr

2

i

U

2

e

ρ

в0

(1 − λy)

β

− (4/3) πr

3

i

gρ

п

− ϕηπ r

i

dy

dt

. (4)

Здесь K

∗∗

– коэффициент подъемной силы; λ = ∆/100 T

0

, β = (100g/R ∆) −1; ϕ –

коэффициент формы частицы в законе Стокса; η – вязкость воздуха; v

i

– вертикаль-

ная составляющая скорости движения частицы, которая определяется выражением

v

i

= dy/dt.

5. Траектории движения почвенных частиц в стратифицирован-

ной атмосфере

Из общего вида уравнения (4) ясно, что частица не может подниматься бесконеч-

но, поскольку подъемная сила убывает с уменьшением плотности воздуха. В тот

момент, когда подъемная сила сравняется с равнодействующей сил тяжести и вязко-

сти, препятствующих подъему, он прекратится и частица продолжит свое движение

в горизонтальном направлении, в соответствии с лобовым сопротивлением (3). Это

означает, что решение, полученное ранее [4], имеет ограниченный характер. Для

того, чтобы получить решение для области, прилегающей к области горизонтального

полета частицы, воспользуемся тем обстоятельством, что ускорение частицы в верти-

кальном направлении убывает вместе с убыванием подъемной силы, которое вызвано

246

снижением плотности воздуха с высотой. По мере приближения к предельной высо-

те подъема частицы ее ускорение становится пренебрежимо малым, что позволяет

приравнять правую часть уравнения (4) нулю и получить в результате относительно

простую формулу

dy

dt

= v

i

=

K

∗∗

r

i

U

2

e

ρ

в0

(1 − λy)

β

− (4/3) r

2

i

gρ

п

ϕη

(5)

для вертикальной составляющей скорости подъема почвенной частицы в тропосфере.

Уравнение (5) справедливо в узком диапазоне высот, прилегающем к высоте гори-

зонтального полета частицы, y

т

. Ясно, что с приближением к y

т

скорость подъема

v

i

стремится к нулю. Воспользуемся этим для нахождения y

т

. Приравнивая правую

часть (5) нулю и решая уравнение относительно y = y

т

, получаем уравнение

y

m

=

1

λ

1 −

4r

i

gρ

п

3ρ

в0

K

∗∗

U

2

e

1

β

(6)

которое представляет собой обобщение формулы для толщины слоя сальтации, по-

лученной в [4]. Из уравнения (6) следует, что в условиях неизменности метеоро-

логических величин (U

e

= const, ρ

в0

= const) почвенные частицы в тропосфере по

истечении достаточного времени закономерно распределятся по высоте в соответ-

ствии с размерами, r

i

, и плотностью, ρ

п

. Это означает что, почво-воздушный поток

обрел структуру.

Для того чтобы установить структуру потока приравняем правую часть (6) ну-

лю и решим полученное алгебраическое уравнение второй степени относительно r

i

.

Первый корень, r

1

= 0, а для второго получено уравнение

r

2

=

3K

∗∗

U

2

e

ρ

в0

(1 − λy)

β

4gρ

п

(7)

Оно определяет размер частиц известной плотности ρ

п

, транспортируемых пото-

ком известной скорости U

e

на высоте y, которая в данном случае является наиболь-

шей возможной высотой подъема при данной скорости, y

m

. Из уравнения (7) следует

важнейший вывод о том, что при любых метеорологических условиях структура

почво-воздушного потока определяется свойствами выдуваемой почвы.

Исследуем зависимость пространственных координат переносимых ветром поч-

венных частиц от времени. Используем для этой цели уравнение (4), имея в виду,

что с приближением частицы к предельной высоте переноса, вертикальная составля-

ющая ее скорости, то есть скорость подъема, стремится к нулю. Полагая, что на этой

стадии подъемная сила уравновешивается силой Архимеда, а частица, преодолевая

сопротивление вязкости воздуха, продолжает подъем по инерции, из уравнения (4)

путем ряда преобразований получаем уравнение

y =

1

λ

1 −

4r

i

gρ

п

3ρ

в0

K

∗∗

U

2

e

1

β

− A

1

a

i

e

−

t

a

i

(8)

247

зависимости высоты подъема почвенной частицы ветром от времени. Здесь a

i

=

(4r

2

i

ρ

п

/3φη). Найденное решение определяет асимптотическое поведение частицы с

точностью до постоянной A

1

. Ее физический смысл также установлен. Она представ-

ляет собой скорость подъема частицы на участке асимптотического приближения к

предельной высоте подъема, то есть на участке, где подъемная сила практически

уравновешивается силой веса частицы.

Подстановка в (8) времени, t, найденного из рассмотрения уравнения (4) движе-

ния почвенной частицы в проекции на горизонтальную ось, дает уравнение

y

c

=

1

λ

1 −

4r

i

gρ

п

3ρ

в0

K

∗∗

U

2

e

1

β

− A

1

a

i

e

− x

a

i

U

e

, (9)

которое представляет собой уравнение траектории почвенной частицы в стратифи-

цированной по плотности атмосфере и является обобщением уравнения траектории

y

н

= b

i

x/U

e

− a

i

(b

i

− v

i0

)

1 − e

−x/a

i

U

e

(10)

полученного ранее [4] для нестратифицированной атмосферы. В этом уравнении

b

i

= r

i

{K

∗∗

ρ

в

U

2

e

− [4r

i

g(ρ

п

− ρ

в

)/3}/φη.

Уравнение (10) описывает траекторию частицы в потоке на участке начала подъ-

ема с поверхности, а уравнение (9) – на участке приближения к предельной высоте

подъема при данной скорости ветра. Если U

кр.

<U

e

<U

кр.2

, то частица сорта r

i

,пе-

ремещается скачками. В соответствии с (10) траектории скачков представляют со-

бой выпуклые кривые, замкнутые на поверхность. Если U

e

>U

кр.2

, то частица летит.

Траектория ее в этом случае представляет собой вогнутую кривую, стремящуюся

к наклонной прямой, уходящей бесконечно вверх. Кратчайшим путем от участка,

описываемого уравнением (10), к участку, описываемому уравнением (9), является

касательная к обеим траекториям, которую и приняли за траекторию частицы на

этом участке. Обозначив x

m

абсциссу точки пересечения асимптоты кривой, опи-

сываемой уравнением (10), с линией уровня y

m

, и подставив ее в (9), получили

уравнение траектории (11) в удобном для практических расчетов виде.

y

c

=

1

λ

1 −

4r

i

gρ

п

3ρ

в0

K

∗∗

U

2

e

1

β

− A

1

a

i

e

− (x−x

m

)

U

e

a

i

(11)

Аналогично обозначив t

m

время достижения частицей точки с координатами

x

m

y

m

, и подставив его в (8), получили уравнение

y =

1

λ

1 −

4r

i

gρ

п

3ρ

в0

K

∗∗

U

2

e

1

β

− A

1

a

i

e

−

t−t

m

a

i

(12)

зависимости подъема частицы от времени в удобном для практических расчетов виде.

248

6. Уравнение сохранения массы для почвенного континуума в

почво-воздушном потоке

Решение задачи ветровой эрозии почв в глобальной постановке возможно лишь в

рамках законов механики сплошной среды с привлечением представления о вза-

имопроникающем движении многоскоростных континуумов [10]. Почвенную фазу

почво-воздушного потока, можно представить в виде множества, m, континуумов,

состоящих из одинаковых частиц i-того сорта (i = 1, ..., m), перемещающихся

одновременно в одном и том же пространстве, без оказания влияния друг на дру-

га. Каждая из частиц i-того сорта имеет характерный радиус,r

i

, плотность, ρ

п

,и

скорость, ¯v

i

. Скорость частицы разлагается на три составляющие, продольную гори-

зонтальную, u

i

, продольную вертикальную, v

i

, и поперечную горизонтальную, w

i

,а

масса континуума, M

i

, равномерно распределена во всем объеме, занимаемом пото-

ком частиц i-того сорта. Поэтому для концентрации частиц i-того континуума можно

записать условие

c

i

= M

i

/M,

в котором M– масса воздуха, вмещающего этот континуум. Воздушный континуум

имеет переменную по высоте плотность ρ

в

и постоянную скорость, равную сред-

ней скорости воздушного потока, U

e

. Поскольку масса почвенной фазы в почво-

воздушном потоке, как правило [6], весьма мала по сравнению с массой вмещающего

воздуха, M

i

<< M, справедливо условие

ρ

i

= ρ

в

c

i

.

К стратифицированной атмосфере можно применить решение найденное в [4] для

нестратифицированной, поскольку известно уравнение (1) зависимости плотности

воздуха от высоты. В работе [4] уравнение сохранения массы для потока почвенных

частиц i-того сорта решаются в рамках гипотезы о том, что i-й континуум движется,

в плоском случае, по траектории частицы i-го сорта. Решение имеет вид уравнения

dc

i(x,y)

=0.

Его смысл состоит в том что вдоль любой траектории концентрация c

i

частиц i-

того сорта остается постоянной. Поэтому, имея данные о составе и свойствах частиц

почвы, вовлеченных в поток, можно анализировать его структуру.

7. Структура почво-воздушного потока при дальнем переносе

Рассмотрим задачу о структуре почво-воздушного потока в плоской постановке для

простейшего случая, когда эродируемая почва состоит из одинаковых частиц сорта r

i

,

а скорость ветра превышает скорость начала полета этих частиц, то есть U

e

>U

кр.2

.В

таком случае выдуваемые частицы будут сначала подниматься по вогнутому участку

траектории, описываемому уравнением (10), затем вдоль касательной, соединяющей

участки кривых, описываемых уравнениями (9) и (10), и, наконец, вдоль выпуклой

249

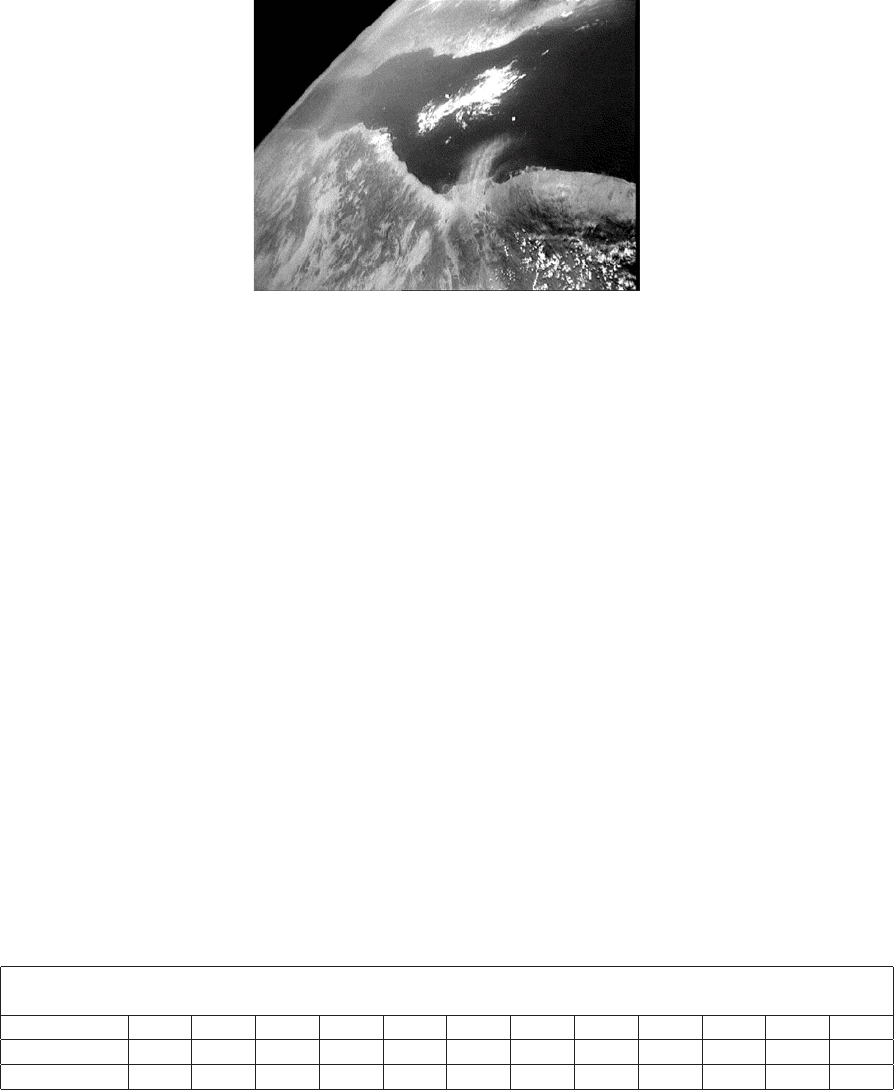

Рис. 2: Траектории частиц

кривой, описываемой уравнением (9), бесконечно приближаясь к горизонтальной

линии предельной высоты подъемаy

m

, определяемой уравнением (6). Из уравнений

траектории следует, что линии восходящих траекторий частиц одного сорта не пере-

секаются. Поэтому в каждой точке плоской фигуры, ограниченной линией почвенной

поверхности и крайними траекториями, имеющими начало, соответственно, на навет-

ренном, x

0

, и подветренном, x

1

, краях эродируемого участка (рис. 2), концентрация

частиц, c

i

, остается величиной постоянной, равной концентрации этих частиц в по-

верхностном слое почвы. Эта фигура ограничивает континуум частиц i-того сорта.

В том случае, когда почва состоит из двух сортов частиц, для каждого из которых

выполняется условие U

e

>U

кр.2

, крайние траектории и линия почвенной поверхности

ограничат в рассматриваемой плоскости две фигуры (два континуума) в пределах

каждой из которых концентрация будет постоянной, равной, соответственно, c

1

и c

2

.

Но в тех областях, где эти фигуры накладываются (континуумы являются взаимо-

проникающими), концентрация частиц в потоке будет равна сумме концентраций

частиц каждого из сортов, c

1

+ c

2

. Если в почве присутствуют такие частицы, что

для них выполняется условие U

кр.

<U

e

<U

кр.2

, то они будут перемещаться скачками,

формируя слой сальтации (рис. 2). Структура слоя сальтации установлена ранее [4],

а континуумы почвенных частиц этого слоя в равной мере с другими участвуют в

формировании поля концентраций частиц в почво-воздушном потоке. Интересной

особенностью слоя сальтации является то, что в силу выпуклости траекторий скачу-

щих частиц для любой точки на восходящем участке любой траектории существует

соответствующая траектория, пересекающая ее своим нисходящим участком, поэто-

му концентрация скачущих частиц в потоке равна удвоенной концентрации этих

частиц на поверхности, 2c

3

, а общая концентрация частиц в слое сальтации равна

2c

3

+ c

1

+ c

2

.

Утверждение, справедливое для потока, содержащего два сорта частиц, уносимых

по восходящим траекториям безвозвратно относительно источника, справедливо и

250

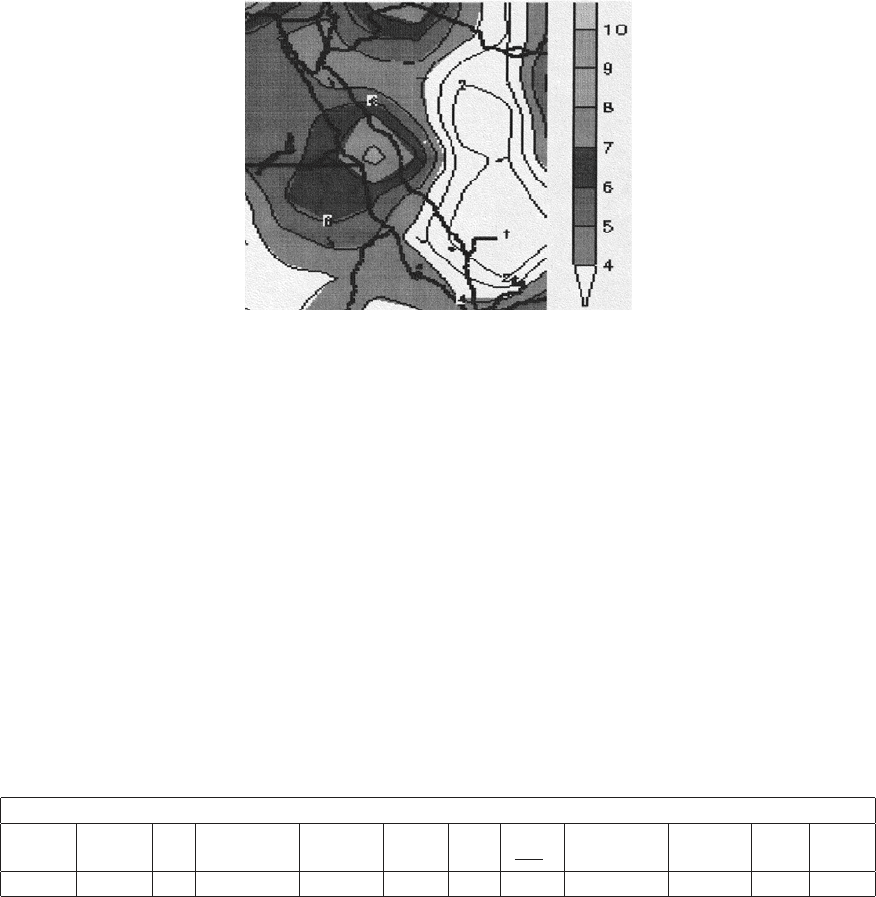

Рис. 3: Пыльная буря над Суданом и Красным морем (21

◦

с.ш., 38

◦

в.д.) 11 августа

1991 г. Источник: NASA, фото STS043-151-086

для потока, содержащего произвольное число сортов частиц, уносимых безвозврат-

но. Кроме того, если поток в поперечном направлении самоподобен, то решения,

полученные применительно к плоскости, применимы ко всему объемному потоку.

Концентрация частиц почвы в каждой точке этого потока будет равна сумме концен-

траций, свойственных каждому из присутствующих в даной точке почвенных конти-

нуумов, а наличие или отсутствие континуума определяется уравнением траектории.

Следовательно, задача о структуре почво-воздушного потока в стратифицированной

атмосфере решена.

8. Численное моделирование явления ветровой эрозии почв

Таблица 3. Значения аргументов в модели ветровой эрозии почв

ρ

п,

кг/м

3

ρ

в0

,

кг/м

3

ϕ η,

Кг/м

2

c

B

кр.

,

кг/кг

α T

0

,

˚C

R,

Дж

кг·K

∆,

˚C/100м

κ U

e

,

м/с

U

кр.

,

м/с

2650 1,164 6 0,000018 0,0037 –3,4 30 287 0,65 0,0042 10 7,6

В качестве примера рассмотрим структуру почво-воздушного потока, который

сформируется над участком суши протяженностью 40 км, почва которого аналогична

почве Сахельского центра (Табл.2), и примыкаюшим к нему участком Красного моря,

в направлении ветра, дующего по линии Порт-Судан Джидда, при обычных для

этих мест условиях (Табл. 3) и сопоставим ее с картиной явления ветровой эрозии

над территорией северо-восточной Африки в окрестностях г. Порт-Судан (рис. 3).

При расчетах ограничимся диапазоном размеров частиц (от r

i

=40доr

i

= 60 мкм),

преимущественно выносимых ветрами из зоны Сахары [15, 16].

Поскольку выпадение почвенных частиц из потока согласно уравнению траек-

тории обусловлено снижением скорости, необходимо установить ее зависимость от

251

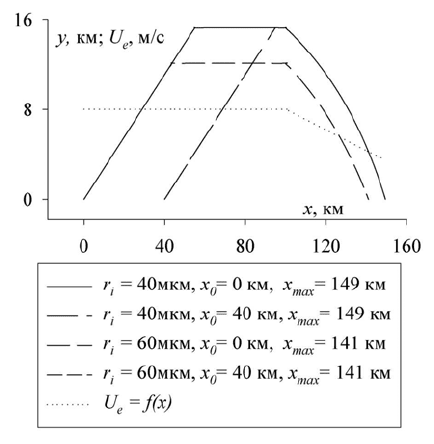

Рис. 4: Среднесуточные скорости ветра на уровне моря в районе пыльной бури

11 августа 1991 г. Источник: NOAACDC (http://www.cdc.noaa.gov.HistData)

расстояния вдоль потока. С этой целью воспользуемся среднесуточными полями

скоростей ветра для рассматриваемого региона на уровне моря за 11 августа 1991 г.

(рис. 4). Согласно этой картограмме, участку выпадения почвенной пыли в море со-

ответствуют скорости ветра порядка 4 м/с. Поскольку на картограмме изолиний для

уровенной поверхности 850 гПа в районе выдувания почвы указана скорость в 10

м/с, ее приняли в качестве входной величины при моделировании. Исходя из этого

приняли, что приземная скорость ветра убывает от 10 м/с в зоне выдувания до 3,4

м/с в зоне выпадения. Полагая для простоты, что убывание скорости вдоль направ-

ления движения почво-воздушного потока, имевшее место над морским участком

(x

б

<x<x

max

), подчинялось линейному закону, его выразили уравнением

U

e

= U

e

б

− 0, 00015 (x − x

б

) (13)

в котором x

б

– горизонтальная координата пересечения потоком морского берега.

Вся территория, охваченная моделированием, характеризовалась постоянством

поля среднесуточных температур (Табл. 4). Лишь у поверхности моря температура

воздуха была на 2 градуса ниже, чем над почвой (соответственно, 36 – 37 и 38 – 39

градусов). С высотой температура убывала по линейному закону, что указывает на

отсутствие инверсии.

Таблица 4. Профили температуры и атмосферного давления в окрестностях Порт-Судана

за 11 августа 1991 г. (по данным NOAA CDC, http://www.cdc.noaa.gov.HistData)

y(x

max

), км 0,0 0,9 2,9 6,4 7,8 9,7 11,3 13,1 15,2 16,4 19,2 18,6

t(x

max

),

◦

C 37,5 28,5 15,5 -7 -16 -29 -39 -51 -64 -72 -90 -86

P ,гПа 1000 850 700 500 400 300 250 200 150 100 70 50

Полученные при таких условиях расчетные траектории (рис. 5), качественно сов-

падают с моделируемыми, изображенными на космическом снимке. Наложение вос-

ходящих участков траекторий частиц двух разных размеров кажущееся, обусловлен-

ное масштабом графика.

252

Рис. 5: Структура почво-воздушного потока над Суданом

9. Обсуждение результатов

Проверка уравнения выдувания на материалах измерения реальных почво-

воздушных потоков в полевых условиях подтвердила его адекватность (рис. 1). Зна-

чения аргументов уравнения выдувания, полученные из опытов, могут быть исполь-

зованы в модели, если опытный участок или почвенный образец, для которого они

получены, во-первых, представителен по отношению к моделируемой поверхности,

во-вторых, пренебрежимо мал по сравнению с ней [4]. В нашем случае площадь

опытного поля (порядка сотен метров) пренебрежимо мала в сравнении с масшта-

бами моделируемого явления (порядка сотен километров), поэтому параметры урав-

нения выдувания, полученные для почвы опытного поля, могут быть использованы

при моделировании. Близость численных значений постоянной выдувания, получен-

ных в поле и в лаборатории, указывает на возможность использования лабораторных

данных в качестве первого приближения при моделировании ветровой эрозии почв.

Существенное различие в величинах критического значения параметра массообмена,

полученных в поле и в лаборатории, вполне объяснимое в рамках разрабатываемой

теории явлениями абразии, для развития которых необходима достаточная длина

эродируемого участка, указывает на необходимость дальнейших опытов с целью на-

хождения величин B

к

, присущих почвам разного генезиса, необходимых при глобаль-

ном моделировании. В то же время при локальном моделировании, на небольших,

соизмеримых с отдельными полями севооборота, участках, в качестве первого при-

ближения, не учитывающего динамику аргументов уравнений, можно использовать

величины критического значения параметра массообмена, полученные в лаборато-

рии [5].

253