Щукин М.Б. Готский путь

Подождите немного. Документ загружается.

Впрочем, как и что произошло в Готии, из Жития св. Иоанна Готского и

других источников не совсем ясно. У хазар, возможно, были и свои побуди-

тельные причины. Так или иначе, в 710 г. они захватили столицу Готии «оппи-

дум» Дорос-Фсодоро-Мангуп, поставили здесь свой гарнизон, что вызвало,

однако, восстание местного населения, во главе которого стал их епископ, уро-

женец Партенита Иоанн. Ситуация осложнялась тем, что в это же время в ви-

зантийской церкви разгорелась вражда между иконоборцами, поддержанными

официальными властями, и староверцами-иконопочитателями. Крым, возмож-

но, стал даже своего рода средоточием последних. Сюда их ссылали, сюда они

бежали и сами. Примечательно, что пещерные монастыри этого времени кон-

центрируются именно в тех местах, где преобладали иконопочитатели, — в Си-

цилии и Южной Италии, в Каппадокии и на Балканах, в Закавказье и в Крыму.

Кажется, Иоанн тоже принадлежал к иконопочитателям, не случайно он был

рукоположен в епископы не патриархом Константинополя, а католикосом ибс-

рийско-грузинской церкви. Похоже, что тогда в херсонесско-готской епархии

оказались даже два епископа: официальный — некий Никита и непризнан-

ный — Иоанн. Оба они не присутствовали на церковном соборе 787 г. в Никее,

где дебатировались вопросы веры, и можно представить, каково было некоему

монаху Кириллу, который представлял здесь Готскую епархию. Протоколы за-

седаний ему приходилось подписывать то от имени одного, то от имени друго-

го, хотя лично он, кажется, больше симпатизировал Иоанну и придерживался

его взглядов.

Восстание Иоанна Готского, лозунгом которого в сложившейся ситуации

должно было бы стать стремление к независимости и автокефалии, хотя в ис-

точниках прямых указаний на это нет, закончилось неудачно. Военные силы

Хазарии оказались значительно сильнее. Хотя восставшим удалось изгнать

хазарский гарнизон из Мангупа и попытаться перекрыть проходы через Крым-

ские горы, они были разбиты, Иоанн был пленен и брошен в тюрьму в Фулах,

о местоположении которых до сих пор ведутся споры. Однако ему удалось бе-

жать и перебраться в Малую Азию, где он прожил еще четыре года вплоть до

791 г. Готия, тем не менее, стала Хазарией.

Политически Готия подчинилась хазарам, но не духовно, — христианство

здесь сохранилось, сохранилась и церковная организация. В течение еще не-

скольких веков продолжала существовать Готская епархия или даже Готская

метрополия, являвшаяся частью Константинопольской патриархии. В списках

церковных владений Готия постоянно присутствует. Две великие мировые дер-

жавы как бы поделили сферы влияния в этом регионе, не территориально, но

на разных уровнях. «Кесарю кесарево, Богу богово».

Эта несколько необычная и странная ситуация вполне объяснима. Обе дер-

жавы в своем окружении имели достаточное количество врагов, которые в рав-

ной степени могли угрожать и тем и другим. Им следовало искать союза. С юга

угрожали агрессивные арабские халифаты, с севера — движение устремляю-

щихся на запад мадьяров-венгров и кочевников-печенегов, пытающихся обо-

сноваться в южнорусских степях. Опасность для обеих держав представляли и

викииго-славянскис дружины русов, ладьи которых еще до 842 г. достигали

южного побережья Черного моря, о чем сообщает Житие св. Георгия из Амас-

466

Глава XIX. ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГОТОВ. ВМЕСТО ЭПИЛОГА

трии, а в 860 г. некий «Бравлин из Новгорода» завладел землями от Корсуни-

Херсонеса до Корчсва-Керчи и разграбил церковь Св. Софии в Суроже-Судакс,

что известно из Жития св. Стефана Сурожского. Впрочем, возможно, никакого

Бравлнна и не было, это более поздняя вставка автора или переписчика Жития.

В 860 г. Новгород еще и не существовал (Айбабин 1999, с. 206).

Тем не менее двум великим державам действительно не стоило особенно

ссориться из-за кости — Горного Крыма, участка, с точки зрения геополитики,

не столь уж и существенного, здесь они могли проявить и толерантность. На-

зревающую опасность политики ощущали и раньше, и не случайно еще в 833 г.

хазарский каган попросил византийского императора поспособствовать в воз-

ведении крепости на северных границах каганата. Император согласился, по-

скольку этот форт защищал бы и его границы. Был послан архитектор Петро-

ний с командой строителей, была создана крепость Саркел-Белая Вежа в

междуречье Дона и Волги (Vasiliev 1936, р. 108; Артамонов 2002, с. 295-328).

По пути Петроний посещал и Крым, а затем рекомендовал императору реорга-

низовать управление в Херсоне и его округе, создать здесь «фему», неотъемле-

мую часть Империи, назначить «стратига», который станет ею управлять. Сам

Петроний, кажется, и стал этим стратигом, жизнь в Крыму ему, вероятно, по-

нравилась.

При положении буферной зоны между двумя великими державами Крым-

ской Готии иногда доводилось становиться и достаточно самостоятельной, если

только термин «правитель-топарх» может обозначать такую самостоятельность.

Мы знаем двух топархов, хотя оба анонимны.

Один из них, «топарх Готии», упомянут в Житии св. Федора Студениса. Свя-

той осуждает его, наряду с королем Ломбардии, топархом Боспора и императо-

ром Константином V за двоеженство. Все они сослали своих жен в монастыри и

женились вновь. Это события, произошедшие около 795 г. Впрочем, имеются и

другие варианты прочтения рукописи Жития, слово «топарх» здесь выпадает.

Второй «топарх» упоминается значительно позже и зафиксирован в знаме-

нитой скандальной «Записке готского топарха». Это три фрагмента черновика

рукописи некоего более обширного труда, написанного по-гречески, весьма

образованным и талантливым человеком от первого лица. Рукопись попала в

Париж во времена Наполеона как часть его добычи в результате Итальянской

кампании. Была опубликована в 1819 г. вместе с рядом других манускриптов,

затем была возвращена в Италию, где и исчезла бесследно, до сих ее найти не

смогли. Отсюда возникает сомнение, и весьма основательное, — не подделка

ли? (Sevccnko 1977), хотя в последнее время появились соображения, отстаи-

вающие подлинность документа (Харитонов 2004)

5

. Дискуссия об этом будет

продолжаться. Во фрагментах рассказывается, что на «Климаты» — страну то-

парха напали некие северные варвары, нанесли большой урон, который кра-

сочно описывается. Топарх обращается за поддержкой к некоему правителю,

живущему к «северу от Истра» и «гордому своей армией». Топарх сам возглав-

ляет посольство. Переговоры с правителем оказались успешными, он готов взять

Климаты — земли крымских готов, — под свое крыло: создать здесь еще одну

5

Благодарю С. В. Харитонова за возможность ознакомиться с его монографией в рукописи.

467

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

свою сатрапию и, соответственно, защищать. Далее топарх живописует труд-

ности обратного пути через глубокие снега, через замерзший Днепр, где не

сразу удалось переправиться. Никаких имен в тексте не называется, и сам то-

парх остается анонимом, но есть важная хронологическая привязка. Описывая

обратный путь, он называет некоторые природные явления, которые астроно-

мами легко идентифицируются. Сатурн вошел в созвездие Водолея, а значит,

дело было в начале января 963 г.

Естественно, «Записка» вызвала массу комментариев и трактовок. Останов-

люсь на версии А, А. Васильева: топарх ездил не к кому другому, как к «гордо-

му своей армией» киевскому князю Святославу; варвары, разорявшие его стра-

ну, не кто иные, как хазары, а «союзники», знатные люди которых сопровождали

его посольство, родственные тем, к кому он направлялся, скорее всего потомки

тех варягов-русов, которые осели в Крыму еще со времен Бравлина из Новго-

рода, за сто лет до посольства.

Как бы там ни было, примем ли мы версию А. А. Васильева или другие, для

нас важно одно: если «Записка» вообще не является подделкой, то в 963 г.

у крымских готов был свой топарх.

Вскоре после договора с топархом, если он имел место, Святослав обру-

шился на хазар, Саркел был взят русскими войсками в 968 г., с востока хазар

теснил и новый противник — пришедшие из глубин Южной Сибири половцы.

Хазарский каганат рухнул. Если Святослав по договору и установил гегемо-

нию над Климатами, то длилось это не очень долго. Он ввязался в войну с

Византией на Дунае, потерпел поражение и в договоре с императором Цимис-

хием в 971 г. обязался не претендовать на земли, примыкающие к Корсуни.

При возвращении в Киев он погиб на днепровских переправах от рук печене-

гов, сделавших якобы, как и полагалось у кочевников, из его черепа пирше-

ственную чашу.

Семнадцать лет спустя его сын Владимир овладел Херсонесом-Корсунью,

здесь крестился, женился на византийской принцессе Анне и в качестве сва-

дебного подарка вернул город тестю. Как кажется, поход Владимира был мор-

ским рейдом и не коснулся «Климатов», земель крымских готов. Владимир же

вернулся в Киев, дабы крестить Русь.

Далее же последовал целый ряд событий, о ходе которых, относительно

крымских готов, мы мало что знаем, исчезли после 969 г. с исторической аре-

ны и хазары, и разбитые Ярославом Мудрым в 1030 г. печенеги. Главенствую-

щее положение в степях Южной России, в «Диком Поле», включавшем, оче-

видно, и степной Крым, заняли с 1055 г. половцы.

«Готские девы». Как складывались отношения половцев с крымскими го-

тами, не совсем ясно. Почти сто лет о них ничего не известно. Знаем только,

что в 1166 г. император Мануил I в надписи на камне, находящемся в Святой

Софии в Константинополе, в своей титулатуре среди прочего называет себя и

«Готским», в церковных документах на протяжении XI—XII вв. Готская епар-

хия упоминается еще трижды, но после 1170 г. готские епископы уже не уча-

ствуют во Вселенских соборах.

О некоторой связке «половцы-готы» (Крамаровскнй 1998) могло бы свиде-

тельствовать известное сообщение «Слова о полку Игорсве», когда после по-

468

Глава XIX. ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГОТОВ. ВМЕСТО ЭПИЛОГА

ражения Новгород-Ссвсрского князя от половцев Копчака в 1185 г. некие «крас-

ные готские девы» на берегу «синего моря», «звеня русским золотом», возмож-

но захваченным в результате побед половцев, союзных, быть может, готам, вос-

певали и былое «время Бусово», то есть вспоминая, как полагают комментаторы,

уже знакомый нам эпизод 200-летней давности. Тогда готы во главе с Винита-

рисм разбили-де некоего правителя славян-антов Боза с его семьюдесятью ста-

рейшинами.

Не будем сейчас вдаваться в дискуссию. И эпизод вызывает сомнения: «гот-

ские девы» лишь результат неверного прочтения слитного текста (Сулсймснов,

1975), да и сам текст, поскольку оригинал не сохранился— якобы сгорел в

пожаре Москвы 1812 г., — тоже сомнителен, хотя сторонников аутентичности

этого гениального поэтического произведения значительно больше.

Готия, Золотая Орда и Генуя. В 1204 г. состоялся знаменитый Четвертый

Крестовый поход, когда рыцари-крестоносцы вместо отвоевания Гроба Гос-

подня разграбили христианский Константинополь. Византия распалась на ряд

«империй»: кроме созданной крестоносцами «Латинской» возникли и другие,

в частности «Трапезундская». Последняя, кажется, претендовала и на Крым.

В рассказе о чудесах св. Евгения Трапсзундского имеется сюжет о некосм ко-

рабле, который в 1222 г. в качестве налогов вез в Трапезунд деньги, собранные

с жителей Херсонеса и «тамошних Климатов Готни», из-за бури был вынуж-

ден причалить в Синопс и там был разграблен (Байер 2001, с. 160-161).

Но уже через год на исторической арене Причерноморья появляется новая

сила— отряды монголов Батыя во главе с Сухе-Батыром. Заходили они и в

Крым, осаждали Сугдсю. Состоялась знаменитая битва на Калке, где были раз-

биты объединенные силы половцев и русских князей. Монголы ушли с тем,

чтобы вернуться в 1238 г. во главе с ханом Батыем.

Начинается период татаро-монгольского ига, создастся Золотая Орда, в со-

став которой входит, очевидно, и Крым. Мы не будем рассматривать ни пери-

петии этой достаточно сложной эпохи, ни характеризовать развитую торгово-

городскую, обращенную на Восток и своеобразную «золотоордынскую»

культуру. Крым становится частью этого культурного мира. Возникает типич-

ный восточный город Солхат (Старый Крым) с караван-сараями, мечетями и

прочим. В какой мерс татаризацня коснулась и горного, и южнобережного Кры-

ма — Готии? Брали ли татары лишь ясык с жителей, как они делали на Руси,

или проникновение сюда полиэтничного люда Золотой Орды было более ин-

тенсивным, мне сказать трудно. Литература на этот счет достаточно обширна,

но обобщающей историко-археологической работы на эту тему мне пока не

попалось. Примечательно, однако, что когда великий князь Литовский Ольге -

герд (1341-1377) разбил под Синими Водами, где-то в низовьях Днепра, трех

татарских ханов, один из них носил вполне христианское имя Дсмстрий.

Ситуация осложняется и тем, что еще в 1261 г. династами Палсологов было

восстановлено единство Византийской империи, хотя и сильно урезанное тер-

риториально. Кстати, кажется, именно Палеологи вводят в употребление но-

вый герб Византии — двуглавого орла. Впрочем, здесь все вопросы нужно ад-

ресовать Г. В. Вилинбахову, Главному герольдмейстеру. А в 1266 г. генуэзцы

купили у местных татарских землевладельцев кусок земли в районе нынешней

469

J

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

Феодосии и вывели сюда свою колонию Каффу. В Крыму появились еще одна

политическая сила и еще один этнический компонент. В 1380, 1381 и в 1387 гг.

они заключают три договора с ханами Золотой Орды, каждый из которых под-

тверждает права генуэзской коммуны на владение всем побережьем Готии —

от Сугдеи до Чембало, то есть от Судака до Балаклавы.

В том же 1380 году состоялась и знаменитая Куликовская битва. На стороне

хана Мамая сражались н генуэзцы, возможно, были в их составе и отряды крым-

ских готов. Потерпев поражение, Мамай бежал в Крым, где, преданный свои-

ми приближенными, был убит, как кажется, генуэзцами. Я не буду исследовать

этот сюжет, красочно описанный Л. Н. Гумилевым (1993). В деталях здесь много

спорного, но это не моя тема. Остается неясным, входил ли Горный Крым с его

«пещерными городами», с мощной крепостью Феодоро на плато горы Мангуп,

в состав владений генуэзцев, был ли самостоятельным княжеством, либо пол-

ностью подчинялся татарам. Имеющиеся письменные источники и обрывки

надписей слишком скупо освещают этот период жизни Крымской Готии.

Достаточно достоверно лишь следующее: в 1382 и 1383 гг. митрополит Го-

тии Феодосии вновь участвовал в заседаниях Синода (Байер 2001, с. 380), нов

1396 г. Крым посетил некий иеромонах Матфей, посланец константинополь-

ского патриарха, и он застал некогда процветающий город Феодоро полностью

разоренным и опустошенным, видел развалины укреплений и церквей, моза-

ичные полы последних. Это зрелище даже побудило его написать поэму на

греческом языке в виде диалога «странника» с «городом», где он рассуждает о

превратностях судьбы. Недавно перевод этого эмоционального поэтического

текста на русский язык был осуществлен Х.-Ф. Байером (Байер 2001).

Впрочем, из поэтического текста удается извлечь не так уж и много конк-

ретной исторической информации. Остается неясным, кто же, когда и как раз-

рушил Феодоро-Мангуп? Некие враги. Это могли быть и татарские войска, тогда

еще не хана, а всего лишь темника Мамая, судя по тексту, враги якобы девять

лет осаждали город до его захвата; это могли быть и войска Тохтамыша, сюзе-

рена Мамая, мстящего за гибель пусть и мятежного, но «своего» подданного.

В 1382 г. он по этому же поводу сжег Москву, мог завернуть и в Крым. Это мог

быть и Тимур, тоже сюзерен мятежного Тохтамыша, когда в 1395 г. совершил

свой поход на Тану-Танаис в низовьях Дона. Не будем сейчас разбираться в

хитросплетениях политики того времени, это — предмет дискуссии.

Последняя страница истории готов. Мы не знаем точно, что происходило

далее, но, кажется, с рубежа XV в. и по 1475 г. независимость или полунезави-

симость Готии возобновилась. Длилась она около семидесяти лет, не столь уж

мало, — столько же, сколько Советская власть в России.

В 1399 г. в Москву ко двору великого князя Василия I, сына Дмитрия Дон-

ского, приехал некий Степан Ховра с сыном Георгием «из вотчины Сурожа, да

Каффы, да Мангупа». Они, судя по «Бархатной книге» — родословной знат-

ных русских семей, стали зачинателями знаменитого рода русских бояр Хов-

рнпых-Головиных. Х.-Ф. Байер предполагает даже, что именно с помощью

русских другому сыну Степана, Алексею, удалось утвердить независимость

Готского княжества к 1403 г. Были ли новые династы потомками упомянутого

хана Дсмстрия, как думал А. А. Васильев, восходил ли их род к трапезундской

470

\

Глава XIX. ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГОТОВ. ВМЕСТО ЭПИЛОГА

аристократии, или они были выходцами с Кавказа — черкесами, об этом пред-

стоит думать. Впрочем, при запутанных родственных связях аристократиче-

ских семейств все три версии совместимы, только детали нам неизвестны.

Алексея в основном поддерживали генуэзцы Каффы, они субсидировали

возведение башни и двух церквей в Мангупс, строительство галеры, поездки и

приемы послов, выдавали целенаправленные «гранты». Князь развил бурную

деятельность по восстановлению государства. Сестру Марию в 1426 г. он вы-

дал замуж за принца Трапезундской империи Давида. Был амбициозен, мечтал

превратить Мангуп в новый Рим.

Все было бы хорошо, но Алексей, почувствовав себя, вероятно, достаточно

сильным и переоценив свои силы, вступил в конфликт с генуэзцами из-за вла-

дения Чембало — Балаклавой. Он искал союза с Венецией, извечной соперни-

цей Генуи, и в 1433 г. захватил ночью Чембало. Генуе пришлось направить сюда

свой флот из Италии для реконкисты. Флот город отвоевал и разорил побере-

жье. Их успехи были остановлены ханом Солхата Хаджи-Гиреем. Сам Алек-

сей то ли погиб при реконкисте Чембало, то ли умер вскоре от болезни. В 1435 г.

умер и его сын и соправитель, Иоанн, женатый, кстати, на Марии Палеолог,

родственнице византийских императоров, поэтому, может быть, на надписи,

найденной при раскопках крепости Фуна под Алуштой среди прочих гербов,

появляется и герб с двуглавым орлом. Надпись датируется 1459 г. (Кесменджи,

1999, с. 86, рис.). У власти с 1447 г. оказался другой его сын со странным татар-

ским именем Олобей. Впрочем, полагают, что это лишь титул, а звали его тоже

Алексеем. Независимость Готии сохранилась, но на этот раз под протектора-

том татар. Олобей-Алексей управлял совместно или с братьями, или с сыновь-

ями, из сохранившихся генуэзских и русских документов это не совсем ясно, —

Исаком (Исайкой, по русским летописям) и Александром.

Тем временем в 1453 г. пала под ударами турок-османов Византийская им-

перия, был взят Константинополь. В 1472 г. к великому князю Руси Ивану III

прибыла племянница последнего императора Византии София Палеолог, что-

бы стать женой московского князя. Ее сопровождал некий Константин из Ман-

гупа, позднее он основал монастырь в Ухме.

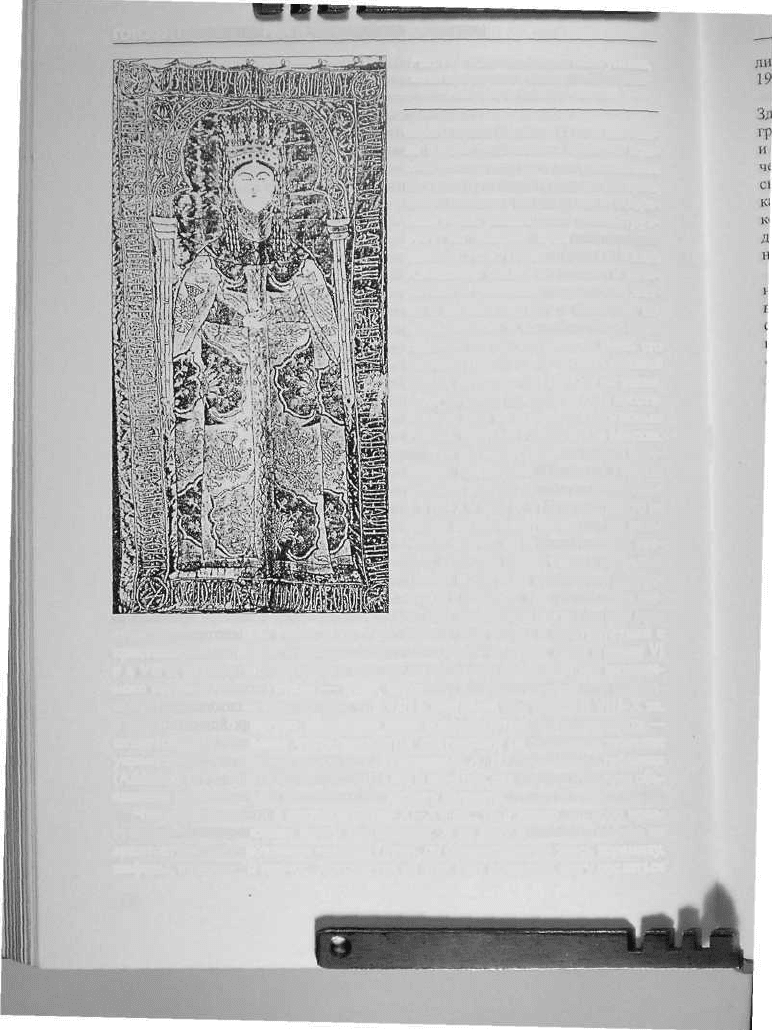

В том же 1472 году к володарю Молдовы Штефану-чел-Маре приехала из

Мангупа княжна Мария, «она была черкешенка и имела двух дочерей», как

полагают, она была сестрой правителей Мангупа. Штефан Великий женился

на ней, она прожила до 1477 г. и похоронена в монастыре Путны на террито-

рии нынешней Румынии. Сохранился вышитый золотыми и серебряными ни-

тями плат с ее изображением, надписи на котором выполнены по-русски

(Karlsson 1972, fig. 1) (рис. 175).

В 1474 г. Иван III вел переговоры с Исайкой и собирался женить своего сына

на его дочери. В этом параде династических браков можно видеть не столько

романтические истории, хотя и без того, быть может, не обходилось, сколько

дипломатические попытки создания некоего антиосманского союза. Но собы-

тия разворачивались стремительнее.

В 1475 г. Штефан разбил вторгшиеся было на его территорию войска ос-

ман. Мухамед II ответил нападением в том же году на Крым. Поводом послу-

жило, как кажется, то, что вернувшийся из поездки в Молдову Александр убил

471

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

Рис: 175. Княгиня Мария Мангупская,

жена молдовского володаря Штефана-

чел-Маре. Золотое шитье

своего брата Исайку. Турки завоева-

ли Крым, разбомбили Мангуп. Кра-

сочную картину того, как происходил

штурм, где стояли турецкие батареи,

какие именно участки упорно оборо-

няли готы, убедительно реконструи-

рует на основе археологических

данных А. Г. Герцен (2001). Князь

Александр сдался на милость побе-

дителя за обещание сохранения жиз-

ни и имущества ему и близким, но,

привезенный в Стамбул, был обез-

главлен, жизнь сохранили лишь его

малолетнему сыну, о дальнейшей

судьбе которого мы ничего не знаем.

Мангуп более никогда не был восста-

новлен. Ему не довелось стать новым

Римом, Третьим Римом стала Москва.

Что же представляло собой насе-

ление Крымской Готии в горных

районах полуострова и на побережье

в VIII-XV вв.? К VIII в. уже никто не

носил ни двупластинчатых, ни паль-

чатых фибул, ни орлиноголовых пря-

жек, «готская мода» ушла в прошлое.

Почти перестали совершать захоро-

нения в склепах. Теперь это чаще все-

го или «плитовые могилы», или про-

стые прямоугольные узкие ямы. Чем позже, тем реже, в соответствии с

христианским обрядом, в могилы кладут хоть какие-то вещи. Если в конце VI

и в VII в. широко употреблялись пояса с накладными бляшками так называе-

мого геральдического стиля — мода, вероятно, распространявшаяся различ-

ными тюркскими группировками, то в VIII в. они были уже редки. В VIII—X вв.

в материальной культуре населения явно пересекаются два компонента —

византийский (большая часть пряжек) и салтовский (в основном женские

украшения). Это хорошо видно на составленных А. И. Айбабиным таблицах

(Айбабин 1999, табл. ХХХП-ХХХШ). Оно и понятно, салтовская культура объ-

единяла разнообразное население Хазарского каганата.

Что касается облика жителей Готии XI-XV вв., то я плохо его себе пред-

ставляю. В захоронениях почти нет находок. Я не буду описывать сейчас ни

архитектуру, ни укрепления городов Готии, пи обнаруженную здесь керамику,

амфоры, кувшины и прочее. Литература на этот счет обширна, могу сослаться

472

Глава XIX. ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГОТОВ. ВМЕСТО ЭПИЛОГА

лишь на несколько обобщающих работ (Мыц 1991; Баранов 1990; Герцен 1990;

1995; Могарычев 1997; Якобсон 1964; 1979, и др.).

Очевидно, что население Готии было гетерогенным, смешанным и пестрым.

Здесь жили и потомки «алан», и потомки хазар, и потомки половцев, и татары, и

греки, и евреи, и армяне, бывали здесь, а возможно и жили, итальянцы, русские

и еще многие другие. Языком межнационального общения скорее всего был гре-

ческий, во всяком случае все дошедшие до нас надписи — греческие, по-грече-

ски, вероятно, велась и служба в церквах, у нас нет оснований думать, что было

как-то иначе. Большая часть населения, очевидно, была христианами, хотя иные

конфессии наверняка были тоже, так или иначе, представлены. А. И. Айбабин

даже полагает, что уже «к концу X в. завершился многовековый ассимиляцион-

ный процесс формирования горнокрымской народности» (Айбабин 1999, с. 229).

Возможно, он и прав, хотя сколько-нибудь четких данных у нас на этот счет

нет. Мы не знаем, что сами о себе думали жители Климатов, существовала ли

вообще «горнокрымская народность»? Процесс, быть может, не завершился до

самого конца Мангупа. Окружающие же, по всей вероятности, действительно

почитали их всех вместе готами как паству Готской епархии, как подданных

«готских» князей Феодоро-Мангупа, когда тем удавалось на некоторое время

проявлять относительную самостоятельность, как потомков тех готов, которые

не ушли в Италию вместе с Теодорихом, хотя о последнем слышали, наверное,

лишь немногие из тех интеллектуалов, которые читали Прокопия.

Каков же был реальный процент этих потомков в пестрой этнической среде

жителей Готии, нам сейчас уже не дано подсчитать, но факт, что они были,

подтверждается наблюдениями целого ряда путешественников и дипломатов

XIII—XV вв., посещавших Крым, — Плано Карпини, Вильгельма Рубрука, Мар-

ко Поло, Джосевата Барбаро и другими. Они либо видели, либо слышали о

живущих в Крыму людях, говорящих на языке, близком тевтонскому и саксон-

скому, и напоминающих обликом северных европейцев. Я не буду излагать и

обобщать эти данные, достаточно детально и подробно это сделано в работах

А. А. Васильева, Х.-Ф. Байера и других. Приведу лишь один пример, самый

полный и выразительный.

Через 85 лет после разгрома Мангупа, в 1560 г., в Стамбул прибыл посол

австрийского императора Ожье дс Бюзбек. Он был человеком образованным,

Рубрука во всяком случае наверняка читал, и очень интересовался сведениями

о «племени, которое населяет таврический Хсрсонес... являет языком, обыча-

ями... и самим обличием и строением тела германское происхождение». Его

переводчики отыскали в Стамбуле двух «депутатов» из Крыма, которые при-

ехали в Стамбул, дабы подать какие-то жалобы султану. «Депутатов» пригла-

сили на обед к австрийскому послу. «Один был более высок... и ...выглядел

как фламандец или голландец». Говорил он, однако, только по-гречески. «Дру-

гой был ниже, с коренастым телом и темным цветом кожи, грек по происхож-

дению и языку, но который через частое общение имел значительную практику

в оном [германском] языке». Со слов последнего, Бюзбек составил своего рода

словарь, включавший около 80 слов и даже первые строки некой песни, пропе-

той на этом языке. Бюзбек в 1589 г. опубликовал свои наблюдения в Париже

(Байер 2001).

473

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

Исследователи неоднократно обращались к его информации и последним

был Х.-Ф. Байер (2001, с. 246-268). Сопоставив словарь Бюзбека с готским

времен Ульфилы, с современными шведским, голландским и немецким языка-

ми, он пришел к заключению, что наибольшие совпадения наблюдаются имен-

но с современным шведским, хотя включает он и тюркские, иранские и славян-

ские компоненты. Я не филолог и не берусь судить о справедливости этих

заключений, но в контексте всего, что рассказано выше в этой книге о готах,

это заключение представляется близким к истине, при всех, естественно, воз-

никающих сомнениях и сложностях.

Археологически готы как таковые на всем протяжении их пути от Сканди-

навии до Черного моря, Италии, Галлии, Испании и Крыма остаются неулови-

мыми, но их присутствие ощущается на каждом этапе.

Нам мало что известно о жителях Горного Крыма в течение следующего трех-

сотлетия — с 1475 по 1779 г. Большую часть этого периода они находились под

властью Крымского ханства с его столицей в Бахчисарае, вассалов Оттоманской

империи. Вникать в их взаимоотношения с Московией, украинскими запорож-

цами, Речью Посполитой и с другими европейскими государствами вряд ли име-

ет смысл, это особая история, и о готах теперь уже никто не упоминает.

Но христианство, привнесенное сюда еще по крайней мере в 325 г., когда

митрополит Готии поставил свою подпись под антиарианскими решениями

Никейского собора, сохранялось, несмотря на языческо-иудейско-мусульман-

ское окружение.

Триста лет спустя, после последнего проявления самостоятельности готов в

1475 г., в году 1779-м, когда Потемкин и Суворов уже отвоевали у турок Таври-

ду, включая и Крым, Екатерина II, вероятно, дабы избежать возможных меж-

конфессиональных и этнических конфликтов, приказала всем христианам Кры-

ма во главе с митрополитом Игнатием (а их набралось около 30 тысяч) покинуть

полуостров и поселиться на северном берегу Азовского моря, в районе Мариу-

поля, — они-то и образовали группу так называемых мариупольских греков.

Готы как особая этническая или конфессиональная группировка в этой связи

уже не упоминаются, хотя их потомки, вероятно, были и в среде переселенцев.

В какой мере они воспринимали тогда свою готскую аутентичность, сохраняли

ли еще язык, нам неизвестно.

На этом «готский путь», начавшийся в Скандинавии около рубежа нашей

эры, очевидно, завершается, но каждый из нас, волею судеб предки которого

оказались на этом пути, может ощущать некое единство с европейским «куль-

турным миром», созданным, в частности, и «блужданиями готов». Не будем

сейчас углубляться в эту историософскую проблему. Рассказанного выше, как

кажется, достаточно для ее понимания. Остается пока поставить точку.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АО — Археологические открытия. Москва

АП УССР — Археолопчш пам'ятки УРСР. Кит

АСГЭ — Археологический сборник. Государственный Эрмитаж. Ленинград - Санкт-Пе-

тербург

ВДИ — Вестник древней истории. Москва

ГИМ — Государственный исторический музей. Москва

ЗРАО — Записки Русского археологического общества. Москва

ИАК — Известия Императорской археологической комиссии. Санкт-Петербург

КБН — Корпус Боспорских надписей. Москва; Ленинград, 1965

КСИА — Краткие сообщения Института археологии. Москва; Ленинград

КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Москва; Ле-

нинград

МАИЭТ — Материалы по археологии, истории, этнографии Таврии. Симферополь

MAP — Материалы по археологии России. Москва

МДАПВ — Матер1али та дослщження з археологи Прикарпаття i Болит. Кит

МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва

ПАВ — Петербургский археологический вестник. Санкт-Петербург

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. Москва

РА — Российская археология. Москва

СА — Советская археология. Москва

САИ — Свод археологических источников. Москва

СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа. Ленинград — Санкт-Петербург

СЭ — Советская этнография

ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа. Ленинград - Санкт-Петербург

АЁ — Archeologiai Ertesito. Budapest

В. A. R. — British Archaeological Reports. Oxford

CIAS — Congres International d'Archeologie Slave

EAZ — Ethnographisch-Archaologische Zeitschrift. Berlin

KVHAA — Kungliga Vetterhets Histoire och Antikvitets Akademiens Manadblad. Stockholm

KWMOR — Kuitura wielbarska w mlodszym okresie rzymskim. Lublin

RE — Real Encyclopadie der Vorgeschich. MUnchen;. Frankfurt am Main

RGK — Romisch-Germanische Komission. Frankfurt am Main.

RGZM — Ro'misch-Germanische Zentralmuseum. Mainz

SCIVA — Srudii si cercetari di istorie veche si archeologia. Bucuresti

SeA — Slovenska archeologia. Bratislava

WA — Wiadomosci Archeologiczne. Warszawa

ZIA — Zeitschrift fiir Archaologie. Berlin

ZNUJ — Zeszuty naukowe Universitetu Jagellonskiego. Krakow

475