Щукин М.Б. Готский путь

Подождите немного. Документ загружается.

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

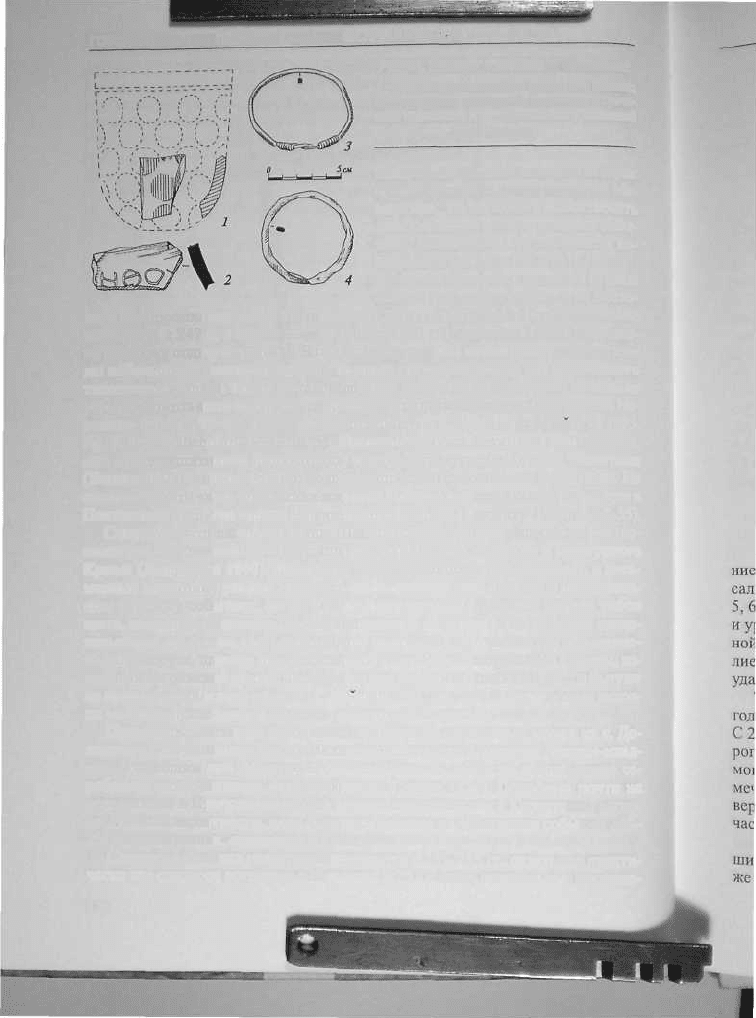

Рис. 46. Находки с поселения Чимишены:

1 — обломок стеклянного кубка типа Ковалк;

2 — фрагмент гончарной керамики с грече-

ской надписью; 3, 4 — бронзовый и железный

браслеты

конкретных деталей называет историк

в этом контексте, а что касается Ма-

мертина, то он может повествовать

действительно о более поздних собы-

тиях. Межплеменные конфликты по-

вторялись (Лавров 1997, с. 182).

А тем временем какие-то бурные

события разворачивались и на Восто-

ке, в Боспорском царстве и его округе, в Крыму и Приазовье. Приблизительно

между 244 и 247 г., а скорее — вскоре после 251 г. (Анисимов 1989), нещадно-

му разгрому подвергся Танаис. В подвалах рухнувших зданий обнаружены скла-

ды небольших узкогорлых светлоглиняных греческих амфор так называемого

танаисского типа, а также из-под обломков разрушений извлечено несколько

умбонов щитов явно центральноевропейского происхождения (Арсеньева, На-

уменко 1987, с. 75-82, рис. 3, 4-5; Kropotkin 1977, Abb. 18, 1, 2; Scukin 1993,

fig. 5, 9-12; Shchukin 1994, fig. 3). Принадлежали ли эти щиты нападавшим,

или среди защитников были отряды германских воинов, нанятых танаитами

(Яценко 1997), сказать трудно, но первое представляется более вероятным. Не

исключено, что часть уцелевших жителей Танаиса переселилась в результате в

Пантикапей и другие города Европейского Боспора (Даньшин 1990, с. 54-55).

Считается, что около середины III в. окончательно прекращают существо-

вание все позднескифские городища низовий Днепра, степного и предгорного

Крыма (Дашевская 1991). Датировки здесь не слишком определенны, а пись-

менные источники упорно молчат о скифо-готских отношениях и произошед-

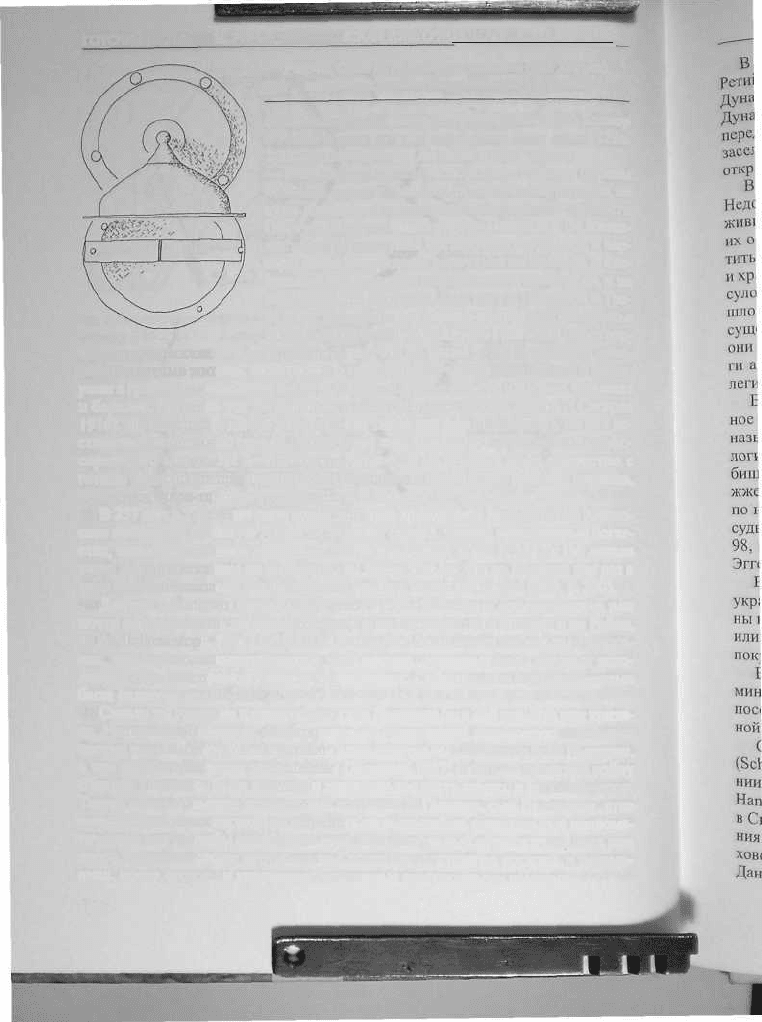

ших в Крыму событиях, но на Южно-Донзулавском городище найден умбон

шита, имевший, возможно, круглую шишечку на конце (о ее наличии свиде-

тельствует отверстие, где, вероятно, она крепилась). Это умбон так называемо-

го типа Хорула, широко представленный у варваров Центральной Европы, из-

вестный и в римской армии. Датируются эти умбоны ступенями В

2

/С|

а

и бытуют

на продолжении и всей ступени С| (Scukin 1993, fig. 5, 8). Аналогичные наход-

ки умбонов происходят и из слоев разрушения Танаиса.

Примечательна также находка клада римских серебряных монет из с. До-

линное в Юго-Западном Крыму. Наипозднейшая монета чеканена Децием-млад-

шим, погибшим при Абриттс. В составе клада была также своеобразная се-

ребряная «якорсвидная» фибула (Пиоро, Герцен 1974). Подобные почти не

встречаются в Причерноморье, но хорошо представлены в Карпатском регио-

не. По всей вероятности, клад был укрыт одним из участников событий 248-

251 гг. на Балканах, попавшим в Крым.

Следующий шквал нашествий начинается в 253-255 гг., охватывая практи-

чески все северное пограничьс Империи. В 253 г. готы, недовольные сокраще-

138

Глава 111. ГОТЫ И ПРОБЛЕМА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

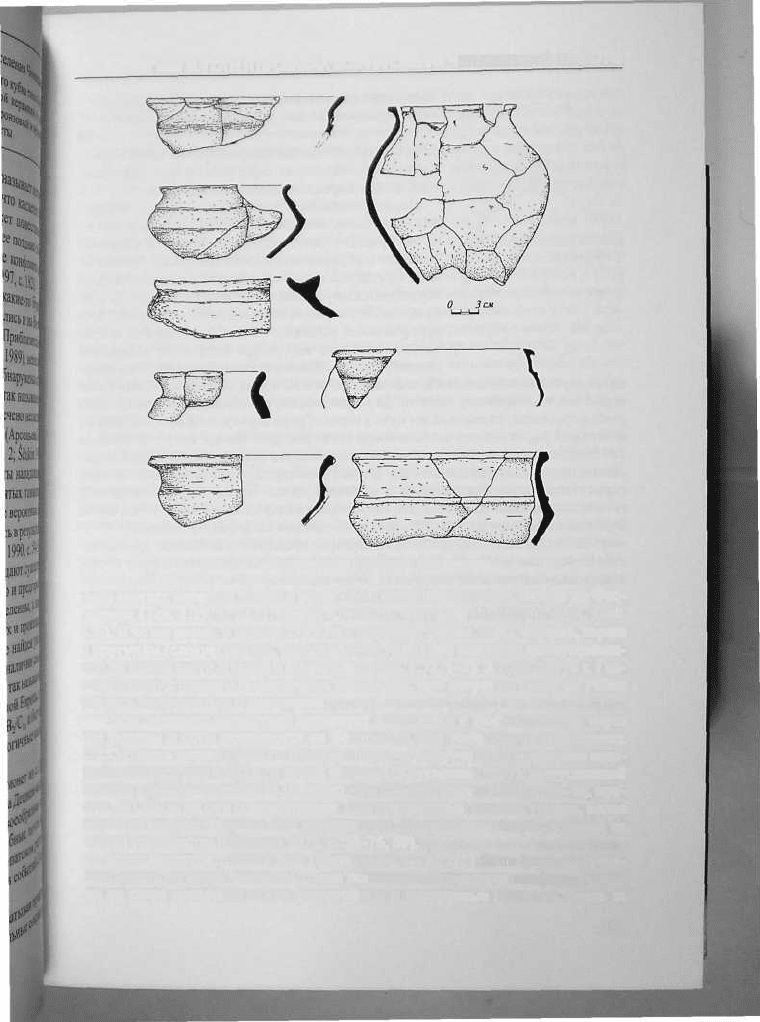

Рис. 47. Черняховская керамика. Чимишены

нием выплат, перешли Дунай и проникли в глубь полуострова, вплоть до Фес-

салоник (Zos. 1.29, 2; 43, 1; Sinkel. Chron., p. 461: Zon. 12, 23, 26; SHA. Gall.

5, 6). В то же время, в начале 253 г., как сообщает Зосим, готы, бораны, карпы

и уругунды (следует читать, вероятно, бургунды) «не оставили неопустошен-

ной ни одной части Италии и Иллириды» (Zos. 1.32, 1—3). Зимой 253/54 г. Гал-

лиену, сыну ставшего императором Валериана, при встрече с ними на Рейне

удалось договориться о перемирии.

Тогда эпицентр варварской активности сместился к Востоку, и уже через

год бораны и готы появляются на Боспоре. А там тоже что-то происходит.

С 253 г. здесь чеканят монеты сразу два царя — Рсскупорид V, правление кото-

рого началось еще в 242 г., и некий Фарсанз (Крутикова 1957), выпускавший

монеты с ноября-декабря 253 г. по октябрь 254-го (Голенко 1970, с. 96-98, при-

меч. 38). Были ли они соправителями, или соперниками, сказать трудно. Более

вероятно второе: Фарсанз был узурпатором, захватившим власть в одной из

частей государства (Фролова 1975, с. 58-76, 69).

Зосим пишет: «...пока у них [боспоритов. — М. Щ.] были цари, получав-

шие власть по праву наследия... они постоянно удерживали скифов... Когда

же во главе правления стали недостойные и потерянные люди, то, боясь за

139

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

Рис. 48. Один из германских умбоиов (тип Хорула),

найденных в слоях разрушения 251 г. Танаис

себя, они предоставили скифам проход через Боспор

в Азию и дали им для переправы свои суда» (Zos.

1,32, 2). Не Фарсанза ли имел в виду Зосим?

Воспользовавшись боспорскими судами, бораны

поплыли вдоль Кавказского побережья, разоряя по

пути города, но споткнулись на римской крепости

Питиунт (современный курорт Пицунда). Ее комен-

дант Сукессиан сумел организовать оборону, и вар-

вары были вынуждены вернуться на Боспор. В сле-

дующем году варвары морской набег повторили, и на

этот раз более успешно. Был взят и Питиунт, и Тра-

пезунд, разорено все северо-восточное побережье

Малой Азии. В «Житии святого Григория Чудотвор-

ца», современника событий, сообщается, что во время этого вторжения неко-

торые местные жители, «понтийцы и христиане», участвовали вместе с варва-

рами в грабежах, указывали им путь в горах. Среди варваров «Житие» называет

и борадов, вероятно тех же боранов, и готов (Gregor. Thaum. Epist., 7; Сагарда

1916). До сих пор остается загадкой, кто такие эти бораны-борады, но нет до-

статочных оснований думать, как делают некоторые, что это какое-то скифо-

сарматскос племя. Их действия и в Италии, и на Черном море совместно с

готами заставляют предполагать скорее одно из германских племен: варинов,

буров или какое-то другое, в Европе источниками не зафиксированное.

В 257 или в 258 г. еще один отряд варваров предпринял нападение на Кавказ-

ское побережье и Малую Азию. «Соседние скифы, увидев привезенные богат-

ства, возымели желание совершить нечто подобное» (Zos. 1, 34, 2). Но детали

этого мероприятия нам не известны, мы знаем только, что на Боспоре как раз в

этом году на несколько лет прервалась чеканка монет (Фролова 1989, с. 200).

Для нас важно, что бораны, уругунды и готы действуют одновременно, или

почти одновременно, какие-то год-два, то на Балканах, то в Италии и на Рейне,

то на Черном море. Речь может идти, очевидно, или о неких мобильных дружи-

нах, или о разных подразделениях этих племен, основные базы которых нахо-

дились где-то на промежуточных территориях. Событиями и передвижениями

была охвачена вся Европа.

Самым же трудным и критическим для Империи был 260 год. Это пик кризи-

са. Император Валериан, так старательно готовивший решающую кампанию

против персов: опять были призваны вспомогательные войска со всей Империи,

в том числе германские контингенты (Луконин 1957, с. 59), — проиграл войну

Шапуру I начисто. Была пленена и значительная часть армии, и сам император.

Такого позора римская история еще не знала. А Галлиен, сын Валериана, став

императором, не поспешил предпринять сколько-нибудь решительные диплома-

тические шаги, чтобы освободить отца. Вел разгульный образ жизни, ввел при

дворе, подражая своим противникам Сасанидам, восточную роскошь и церемо-

ниал, носил одежды и украшения, усыпанные драгоценными камнями.

140

Глава III. ГОТЫ И ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В том же 260 г. обрушился еще один страшный удар: аламанны прорвали

Ретийский лиыес — полосу укреплений, протянувшуюся от Рсгснсбурга на

Дунае до Майнца на Рейне, защищавшую земли и пути по долинам Верхнего

Дуная, Рейна и Майна (Filtzinger 1976, Abb. 24). Кастеллы и каструмы, как на

передовой линии обороны, так и в глубине ее, были разрушены, земли стали

заселять германцы. А главное, это была серьезная стратегическая утрата —

открывались пути через Альпы в Италию.

В том же 260 г. или на год раньше от Империи отпала Галлия (Konig 1981).

Недовольные политикой и поведением Валериана, Галлиена и их окружения,

жившие в Галлии римляне-провинциалы, солдаты стоявших здесь легионов и

их офицеры, возглавленные неким Постумом, отказались подчиняться и пла-

гить налоги центральному правительству. Они считали себя продолжателями

и хранителями истинно римских традиций и порядков, завели свой сенат, кон-

сулов, трибунов и прочие институты, чеканили собственную монету. Не обо-

шлось, впрочем, и без соперничества легионов, без борьбы за власть. За 13 лет

существования этого особого государства сменилось пять императоров. Но все

они успешно отбивали и попытки центральной власти подавить мятеж, и набе-

ги аламаннов. С другой стороны, охотно принимали германцев на службу в

легионах.

В некой связи с этим «особым государством» стоит, вероятно, и любопыт-

ное архелогическое явление Свободной Германии — богатые погребения так

называемого горизонта Ле'йна-Хаслебен, представляющего специфику хроно-

логической ступени С

2

. Это небольшие, на несколько трупоположений, клад-

бища, расположенные в стороне от обычных родовых могильников с трупосо-

жжениями. В этих «княжеских» захоронениях находят довольно стандартные

по набору сервизы римской металлической и стеклянной пиршественной по-

суды — бронзовые котелки типа Хеммоор Эггерс 55-65, тазики Эггерс 84, 90,

98, 104, 108, тарелки-подносы Эггерс 118, 121, серебряные скифосы-канфары

Эггерс 169, стеклянные кубки Эггерс 197, 215, 217 и другие (Eggers 1951).

В погребениях довольно много изделий из золота и серебра — фибулы,

украшения поясов, шпоры и прочее. Некоторые из этих предметов декорирова-

ны вставками полудрагоценных камней, чаще всего сердолика, а также зернью

или ее имитацией в виде «жемчужинок», оттиснутых на золотой пластинке,

покрывающей изделие.

Встречается здесь и кружальная посуда, по технологии изготовления напо-

минающая черняхов'скую, но формы иные, совпадения редки. В рядовых тру-

посожжениях рядового населения Свободной Германии этого времени гончар-

ной керамики практически почти нет.

Скопление таких «княжеских» захоронений наблюдается в бассейне Заале

(Schulz 1922; 1933; 1952; 1953), но есть они и в более северных частях Герма-

нии, к числу их можно отнести и некоторые богатые погребения Дании (Lund

Hanscn 1987, S. 208-215), Страже в Словакии (Ondrouch 1957), Закрау-Закшув

в Силезии в Польше (Grcmpel 1887; 1888) и другие. Не без некоторого сомне-

ния сюда же можно было бы зачислить и упоминавшееся всльбаркско-черня-

ховскос погребение в Рудкс на Волыни (Кухарснко 1980). Золотые лунницы из

Данчсн, украшенные зернью и вставками камней, —тоже отражение этого стиля

141

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ. РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

Лёйна-Хаслсбен-Закшув (Рафалович 1986, табл. XX, 10; XLI11, 6; Щукин, Щер-

бакова 1986, с. 198; Щербакова, Щукин 1991; Каргополыдсв, Бажан 1993).

Откуда же взялось все это богатство, этот новый для Германии полихром-

ный стиль, с какими историческими событиями и процессами это явление мог-

ло быть связано?

Указанной проблемой специально занимался Иоахим Вернср. Первоначально

он предположил, что это захоронения представителей одного-двух поколений

воинов и их подруг, принимавших участие в прорыве Ретийского лимеса в 260 г.

Захваченная добыча и попала в могилы (Werner 1938).

Затем он, однако, подметил и противоречия в собственной концепции: в

прорыве лимеса участвовали главным образом аламанны, но именно на их тер-

ритории такие погребения отсутствуют; кроме того, одним из характерных

признаков горизонта Лёйна-Хаслсбен являются находки золотых монет, поло-

женных в рот покойного, что говорит о восприятии римского обряда «обола

Харона»; оказалось, что все монеты чеканены узурпаторами из Галлии.

Тогда Вернер предложил новую гипотезу (Werner 1973); здесь похоронены

германские офицеры галльских легионов, вернувшиеся на родину после того,

как в 273 г. императору Пробу удалось покончить с независимостью Галлии и

армия узурпаторов была переформирована. Офицерский статус погребенных

подтверждается, в частности, находками в Лёйне специфических серебряных

фибул с «луковичными» кнопками на головке, которые действительно явля-

лись частью униформы римской армии конца III в. (Werner 1989), а также сим-

волических серебряных наконечников копий и некоторых других вещей, слу-

живших в римской (галльской) армии наградными знаками офицерам высшего

ранга — от «примипила» (первого из 60 центурионов каждого легиона) до пре-

фекта конной алы или даже префекта легиона. Погребенные в Лёйне, Хаслебс-

не и других пунктах, несмотря на свою молодость, очевидно, занимали эти

командные посты в армии галльских узурпаторов (Шаров 1999, с. 190-200).

Гипотеза Вернера, которая выглядит весьма привлекательно, не объясняет

лишь одного: откуда взялся у представителей горизонта Лёйна-Хаслебен-Зак-

шув этот оранжево-красно-золотой стиль полихромных украшений, отнюдь не

свойственный западным провинциям Империи?

В поисках истоков стиля Лёйна-Хаслебен-Закшув наш взгляд должен обра-

титься на Восток, где в те же годы произошло нечто подобное тому, что случи-

лось в Галлии. После поражения Валериана, видя, что Рим не в состоянии обо-

ронять свои восточные границы, правители Пальмиры, царь Оденат и его жена

Зенобия, взяли эту задачу на себя и в 262 г. успешно отбили персов, но и подчи-

няться приказам из Рима тоже отказались.

Пальмира превратилась, благодаря усилиям Зенобии, в крупный культур-

ный центр, в Париж своей эпохи. Красота столицы стала живой до сих пор

легендой, а феномен созданного здесь своеобразного искусства, соединившего

в себе римские и восточные элементы, поражает и сейчас. В настоящее время

мы еще можем встретить определение Санкт-Петербурга как Северной Паль-

миры. Красивый, очевидно, был город, дай Бог, чтобы его не постигла участь

Пальмиры южной, стертой затем с лица земли римскими легионами Аврелиа-

на. Судя по дошедшим до нас удивительно выразительным скульптурным пор-

Глава III. ГОТЫ И ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

гретам, пальмирцы в изобилии носили разнообразные украшения с драгоцен-

ными камнями (Ghirschman 1962, Abb. 90, 92).

Возникает вопрос: а не побывали ли некоторые из носителей культуры го-

ризонта Лсйна-Хаслсбен и на Востоке, не привезли ли оттуда мастеров, кото-

рые выполняли их заказы? Германские аристократы могли принять участие или

в персидской кампании Валериана, или, 12 лет спустя, — в страшном разгро-

ме, который учинили римляне в мятежном городе, стерев его с лица земли и

«хватив богатейшую добычу.

Кстати, когда Постум поднял в Галлии мятеж против центрального прави-

тельства, Галлиен снял для борьбы с ним вексиляции легионов с Дуная и с Вос-

тока, в частности III Галльского из Финикии, X Фрстенсис из Палестины и

II Траянова из Египта, но эти подразделения перешли на службу к галльским

узурпаторам, влились в состав их легионов I, XX, XII и XXX (RE, 1925, s. 1343).

Именно эти восточные подразделения могли принести с собой и передать сослу-

живцам-германцам моду на изделия с цветными камнями (Шаров 1995, с. 20).

Есть, однако, и еще один регион, где германцы в ходе разворачивающихся

событий, начальный этап которых мы уже описали, могли перенять вкус к зо-

лотым изделиям, украшенным красными вставками-кабошонами. Это Боспор

и другие города Северного Причерноморья, а также Малая Азия, составляв-

шие в культурном отношении единое целое со всем Восточным Средиземно-

морьем. Подтверждением этого предположения могут служить соответствую-

щие во времени и пространстве находки, в частности пряжки с сердоликовыми

вставками на обкладке (Шаров 1995; Soupault-Becquilin 1999, р. 295-305).

Небезынтересны в этой связи и находки монет галльских узурпаторов, про-

исходящие из Северного Причерноморья (Шаров 1995а, с. 171-174, рис. 53в).

Из Херсонеса происходит монета Тетрика (Кадеев, Сорочан 1985, с. 41) и це-

лых три того же галльского императора — из клада монет так называемого

лучистого типа, обнаруженного на мысе Ай-Тодор около Ялты в Крыму (Сидо-

ренко 1987); монета Лоллиена найдена в рассеянном трупосожженип в Парте-

нсите (Сидоренко 1994, с. 54); три находки монет Постума, Викторина и Ма-

рия зафиксированы в каталоге В. В. Кропоткина (Кропоткин 1961, кат. № 282,

905, 1115). Вряд ли деньги галльских узурпаторов имели широкое хождение в

восточных провинциях Империи, и попадание их в Северное Причерноморье

выглядит реалистичнее за счет галльско-германско-причерноморских контак-

тов, осуществляемых носителями вещей горизонта Лёйна-Хаслебен и готами,

действовавшими в Причерноморье.

Готы же, объединенные к 248 г. под властью короля Острого™, подчинили,

как следует из вышеизложенного, вандалов, маркоманнов и квадов, затем гс-

пидов и действовали совместно с боранами, уругундами-бургундами и карпа-

ми то в Италии, то на Балканах, то в Восточном Причерноморье. Мы не знаем

реальных взаимоотношений всех этих племен, но наличие неких союзничес-

ко-подданничеекпх отношений различных группировок в регионе, простира-

ющемся от центра Европы (маркоманны) и низовий Вислы (гепиды) до низо-

впй Дуная и до Боспора, вполне можно предположить. Через эту' среду контакты

Центральной Европы с Причерноморьем могли осуществляться без особых

препятствий.

143

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

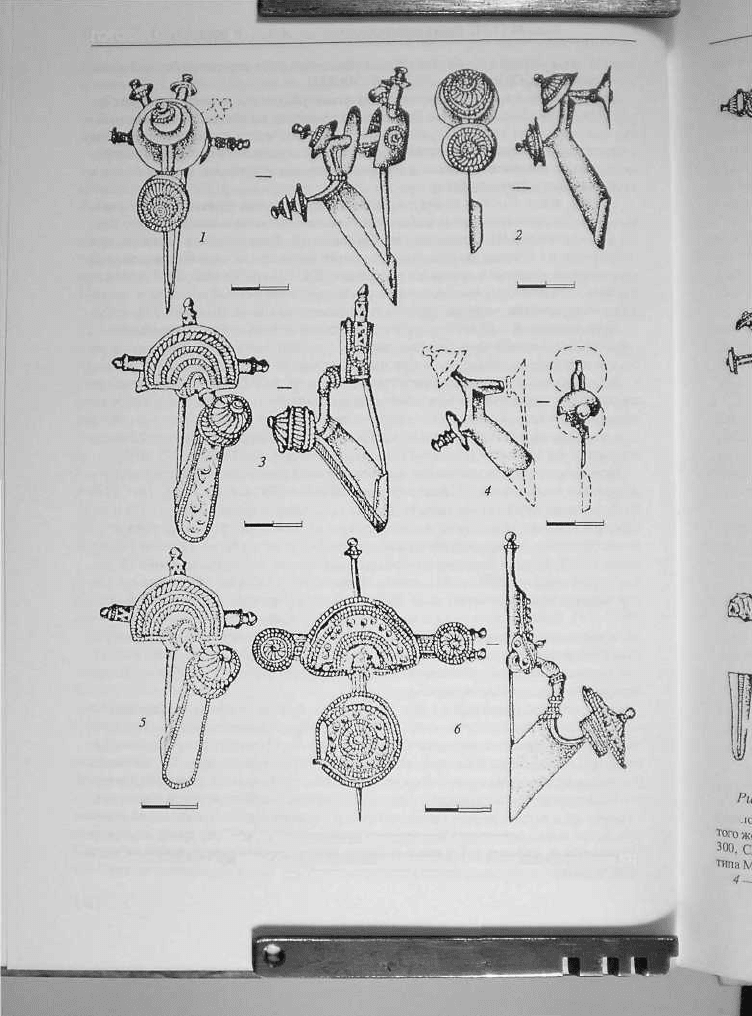

Рис. 49. Фибулы типа Монструозо. Молдавия:

/ — Василиска; 2 — Будсшты; 4— Данчспы, вне комплекса; 3, 5 — Данчены, погребение 371;

6 — Ханьска, случайная находка

144

/-г

Глава III. ГОТЫ И ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

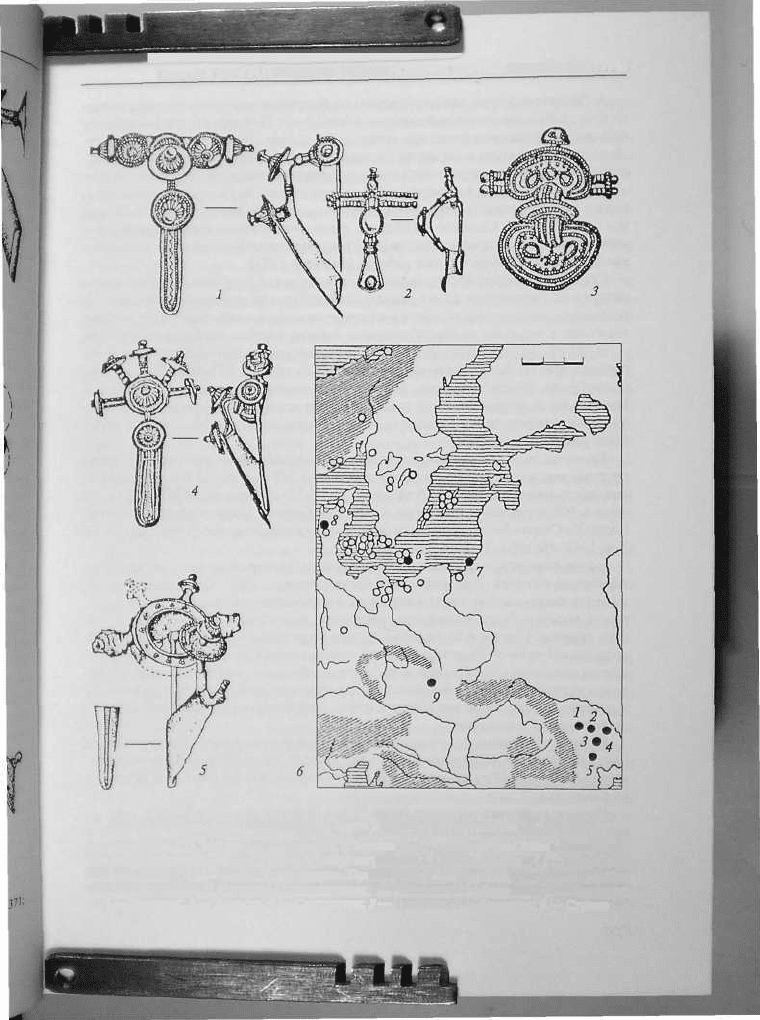

Рис. SO. Фибулы типа Монструозо и карта их распространения (по И. Вернеру):

/ — погребение 274. Могильник Слюссегард, о. Борнхольм; 2 — фибула типа ЛёГша-Хаслсбен из

того же погребения; 3 — одна из золотых фибул погребения 2. Страже, Моравия; 4 — погребение

300. Слюссегард; 5 — находка из Грсбитена, Прибалтика; 6 — карта распространения фибул

типа Монструозо (по И. Вернеру) с дополнениями: / — Тодирени; 2 — Василиска; 3 — Будсшты;

4 — Данчены; 5 — Ханьска; б — Слюссегарл; 7 — Грсбитсн; 8 — Ваерлёсе; 9 — Страже

145

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

А Римская империя, как уже говорилось, находившаяся в пике кризиса, к нача-

лу 60-х гг. III в. фактически распалась. Малая Азия, Греция и другие Балканские

провинции были предоставлены самим себе, должны были рассчитывать лишь

на собственные силы и не могли ожидать помощи от центрального правитель-

ства. Этим не преминули воспользоваться варвары возглавляемого готами союза.

Методично, год за годом, их корабли пересекают Черное море, и высадив-

шиеся с них варвары грабят одну за другой провинции Малой Азии. Польский

исследователь М. Саламон, используя данные письменных источников и ну-

мизматики, даты укрытия кладов монет, с достаточной точностью установил

хронологию и маршруты этих набегов (Salamon 1971).

Кстати, за все предшествующие столетия варвары Северного Причерноморья

никогда не беспокоили своих южных соседей-греков морскими набегами. Не

исключено, что именно наличие в их среде выходцев из Скандинавии, издавна

знакомых с морским делом, обусловило именно такой способ ведения войны.

В 262 и 263 гг. гревтунги-остроготы, переправившись на кораблях через море,

грабили Малую Азию, высадившись в Эфесе (lord. Get., 107—108). Их вождями

были Респа, Ведук и Турвир. В 264 г. нападению подверглась Каппадокия.

Именно тогда, вероятно, были уведены в плен дед и бабка будущего крестите-

ля готов и переводчика Библии на готский язык епископа Ульфилы. В 266 г.

была разорена Вифиния.

Затем на сцене появляются герулы. Не вызывает сомнений, что это новая

группировка выходцев из Скандинавии; через 245 лет, после многих перипе-

тий, часть их туда вернется (Proc. Goth. II, 14-15). Теперь же, в 267-268 гг., их

флот в 500 кораблей нападает на побережье Греции. Были осаждены Афины;

Коринф и Спарта были захвачены и подвергнуты нещадному разгрому (Dexipp. 21;

Zos. I, 42^6; SHA, Hallien, 13, 6-10).

Но на этот раз, в отличие от предыдущих, варварам не все сошло с рук.

Афинский историк Дексипп сумел организовать и оборону родного города,

и партизанскую войну против варваров. Римские триеры разгромили флот ге-

рулов, которые были вынуждены отступать, и отступать сухопутным путем.

А на границе Греции и Македонии их уже поджидал Галлиен с новой реорга-

низованной армией. Будучи, вероятно, поклонником Сасанидов, он и римскую

армию попытался приблизить к восточным образцам, создав крупные соеди-

нения тяжеловооруженной кавалерии, что, впрочем, действительно увеличило

и маневренность, и боеспособность войск. При первом же столкновении геру-

лы потерпели поражение.

Если бы Галлиена не отвлекла борьба с очередным узурпатором, победа

могла бы быть более решительной, а так герулы без особых препятствий вер-

нулись за Дунай. Тем не менее события показали, что пик кризиса Империи

уже миновал.

Иордан, описывая ситуацию конца IV в. в Причерноморье, помещает герулов

где-то на Мсотидс. Они живут в болотистой местности (lord. Get., 117), а такое в

этих краях можно наблюдать лишь в дельте Дона. За последние годы именно

здесь стали обнаруживаться небольшие поселения с Черняховской гончарной

керамикой, на одном из них найдена эмалевая подвеска-лунница (Бсзуглов, Гуди-

менко 1993). Лепная же керамика напоминает киевскую. Не прихватили ли геру-

146

Глава III. ГОТЫ И ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

лы по пути киевских женщин? Впрочем, исследования этих памятников только

начинаются, и решительные выводы об этносе их обитатетелей пока делать рано.

Возможно, именно с вернувшимися из Греции герулами связаны некоторые

неприятности причерноморских греков. С 268 по 275 г. прерывается чеканка

монет на Боспоре (Фролова 1991), предположительно в это же время разрушен

Илурат — пограничная крепость на европейской стороне Боспора (Горонча-

ровский 1989, с. 37), тогда же погиб городок Нимфей и был зарыт целый ряд

кладов (Болгов 1996, с. 31).

Еще до начала этих событий престарелый Рескупорид V — его правление

длилось уже 24 года — взял себе в соправители Тейрана, первая монета которо-

го была выпущена накануне перерыва в чеканке, в 266 г. (Кунин 1962). На этот

раз это, скорее всего, действительно соправитель, а не узурпатор, но реального

хода событий нам знать не дано, так как на этот счет существуют лишь скупые и

туманные данные нумизматических и эпиграфических источников.

Тейран происходил как будто бы из старой династии Тибериев—Юлиев, был

далеким потомком печально известного по событиям 45-49 гг. Митридата и

его отца Аспурга, который еще в 15 г. н. э. получил от Тиберия титул «друга

римского народа и цезаря», стал основателем легитимной, преданной Риму,

хотя и бунтовавшей временами, династии (Щукин 1994, с. 204). Рескупо-

рид V пережил, однако, кризис и всех соправителей и даже выпустил свою

последнюю монету в 276 г. (Фролова 1980). События этих лет на Боспоре пред-

ставляются нынче весьма туманно, ясно лишь, что они были драматичными,

полными интриг, заговоров, страстей, борьбы за власть и прочее, но деталей

мы не знаем, поэтому наши предположения могли бы послужить лишь матери-

алом для сочинения исторических романов.

Приблизительно на этот же период, на конец III — начало IV в., приходятся

следы прямых и непосредственных контактов носителей Черняховской культу-

ры с выходцами из Дании: из Ютландии, с островов Зееланд и Фюнен. В этом

отношении особенно показательно распространение двух категорий находок.

Прежде всего это фибулы типа, названного Оскаром Альмгреном «Монструо-

зо»: с высоким приемником иглы и украшенные накладными дисками или розет-

ками (Almgren 1923, Taf. IX, 216-217; Werner 1966, Taf. 15; 1988; Щербакова,

Щукин 1991, рис. 2). Они достаточно разнообразны, но во всех действительно

есть нечто чудовищное. Они очень сложны по декору и конструкции. Основной

район распространения этих фибул — Ютландия и Датские острова, здесь неко-

торые из них имеют на приемнике самые ранние рунические надписи, так что

это веши скорее всего сакральные, для торговли не предназначенные. Известно

несколько находок в Польше и Германии, две оказались в Прибалтике, а целое

скопление из семи экземпляров — в Молдове: Василиска, Будешты, Ханьска,

Тодирени и другие (рис. 49, 50). Все найдены при случайных обстоятельствах, за

исключением пары несколько более простых из погребения 371 могильника Дан-

чены, которое относится ко II фазе эволюции некрополя и датируется 280-310 гг.

(Рафалович 1986, с. 111, 174, 184-185; Шаров 1992, табл. И-Ш; Sarov 1995, pi. 3).

Не менее показательно и распространение железных гребешков. Они до-

вольно равномерно рассыпаны по ареалу черняховской культуры. Иоахим Вер-

нер насчитал 13 пунктов (Werner 1988, Abb. 10), а М. Е. Левада — 29 находок

147