Реймерс Н.Ф. Экология - теории, законы, правила принципы и гипотезы

Подождите немного. Документ загружается.

тему биосферы, основанное на использовании только прироста ресурсов,

может спасти человечество. Управлять люди будут не при-

родой, а прежде всего собой. Ив этом смысл закона ноо-

. сферы.

Космические утопии, порой в своей основе крайне реакционные, даже

не заслуживают анализа. Достаточно привести афоризм М. Борна о зна-

чении космических путешествий: триумф интеллекта и трагическая ошибка

здравого смысла. Никакие научные логические посылки не говорят о воз-

можности внеземной жизни человека. Скорее всего безудержный кос-

|мизм — это отражение земного экспансионизма и извечного стремления к

экстенсивному развитию, атавизм культуры прошлого. Как элемент позна-

ния космические исследования весьма полезны. Как способ бегства с

Земли космизм антигуманен и ненаучен. Образно — это культ Демона.

Со всеми вытекающими из него издержками...

I

Однако вернемся на реальную грешную землю и перейдем к анализу

природных и социальных закономерностей и их проявлению в области

природопользования.

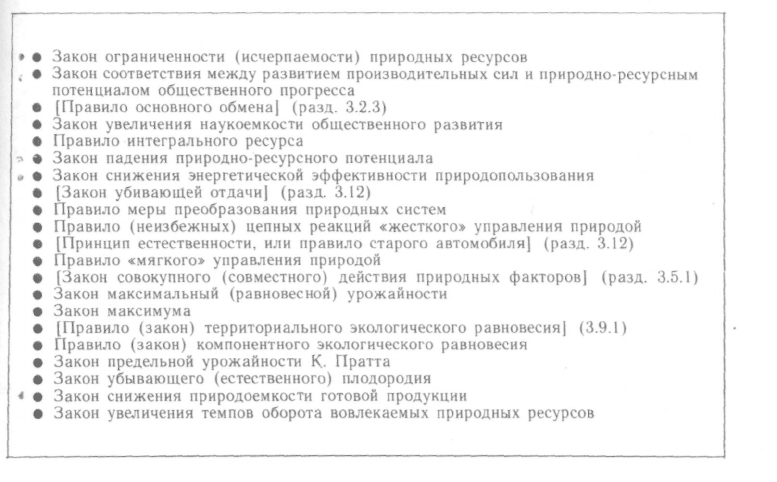

3.14. ЗАКОНЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

В большинстве, если не во всех учебниках охраны природы и охраны

окружающей (человека) среды проводится деление природных ресурсов

на возобновляемые и невозобновляемые, истощимые, или исчерпаемые,

и неистощимые — неисчерпаемые. Так как возобновимость ресурсов огра-

ничена условиями их образования (всем блоком закономерностей, сведен-

ных в разделы 3.5—3.11), то выделение группы неисчерпаемых природных

ресурсов — удивительно стойкое заблуждение. Неистощимость ресурса

подразумевает его бесконечность, хотя бы в сравнении с потребностями

в нем (поскольку ресурсом служит лишь то, что необходимо в хозяйстве и

151

жизни человека). Условно неисчерпаемым ресурсом для первобытных

людей, например, была территория Земли. Но поскольку человечество

ныне стало безудержно и опасно растущим глобальным целым, а планета

имеет четко ограниченные размеры, возникают два совершенно очевидных

лимита. Первый — на ограниченном целом Земли не может быть ничего

бесконечного (часть не может быть больше целого), следовательно, для

человека нет неисчерпаемых природных ресурсов. И второй — растущая

глобальная часть — человечество со своими все увеличивающимися по-

требностями легко исчерпывает ресурсы любой емкости. Для современного

человечества территория планеты уже не только не может считаться не-

объятной, но делается исчезающе малой при всей ее громадной величине.

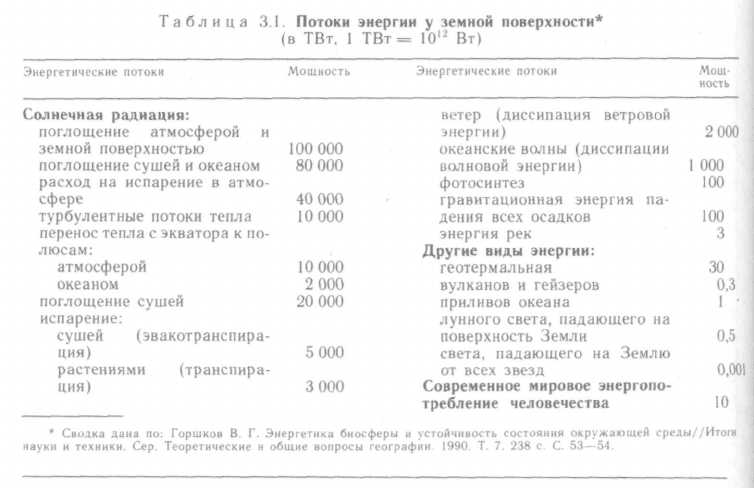

Те ресурсы, которые кажутся неисчерпаемыми (вроде потока солнечной

энергии и других мощных природных явлений) по сравнению с энерго-

потреблением человечества (разница, действительно, велика — табл. 3.1),

оказываются резко ограниченными из-за лимитов востребования.

Энергетику тропосферы, как сказано в разделе 3.11, нельзя возмущать

более, чем на тысячные доли энергопотока поглощения атмосферой и зем-

ной поверхностью. Мощность фотосинтеза, указанная в таблице 3.1,— ве-

личина не случайная

1

. Совершенно ясно, что приходится признать дейст-

вие закона ограниченности (исчерпаемости) природных ресурсов: все

природные ресурсы (и естественные условия) Земли конечны. Эта конеч-

ность возникает либо в силу прямой исчерпаемости, либо в результате

возмущения среды обитания, делающейся непригодной для сложившегося

хозяйства и жизни человека.

Ограниченность природных ресурсов, включая в это понятие и есте-

ственные условия развития человечества в историческом процессе, не мог-

ла не воздействовать на производительные силы общества, а через них

Она не может быть случайной, так как есть результат длительной эволюции биоты и

биосферы в целом.

152

на социальные отношения. Всегда наблюдалось соответствие между раз-

витием производительных сил и природно-ресурсным потенциалом обще-

ственного прогресса. Этот закон следует из блока обобщений разделов

3.12 и 3.13. Кризисные ситуации возникают не только при дисбалансе в пра-

вой, но и в левой половине динамической системы:

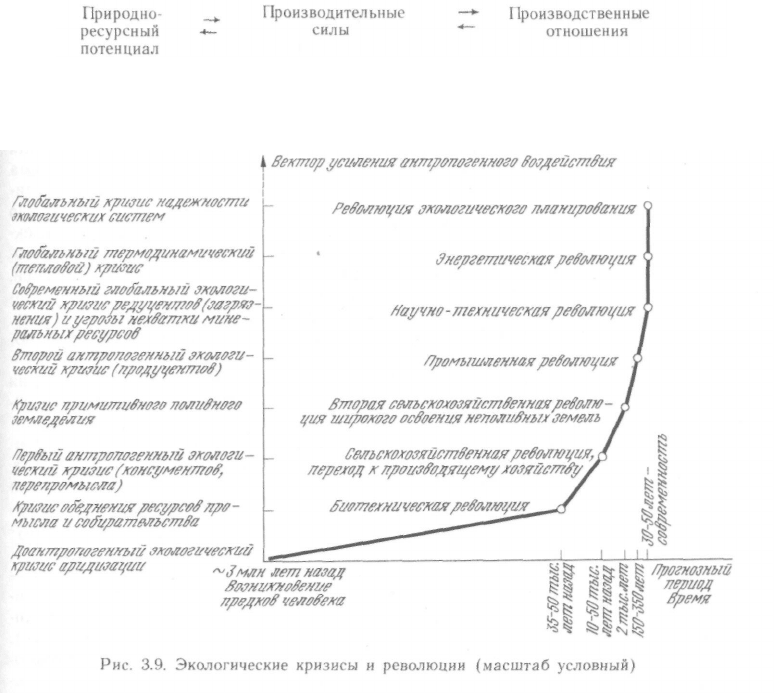

Собственно, эта динамика в конечном счете служит внешней причиной

общественного развития, подвергавшегося неоднократным испытаниям

экологическими кризисами. Они были множественными (рис. 3.9), на что

я уже неоднократно обращал внимание

1

. Однако наиболее признаны

кризис перепромысла и современный экологический кризис, хотя не менее

важен доантропогенный экологический кризис, давший толчок к возник-

новению разумных существ рода человек, и кризис продуцентов, заставив-

ший человечество начать интенсивное использование минеральных энерге-

тических источников. Важна и последовательность основных экологиче-

ских кризисов. Древнейший из них был кризисом перепромысла крупных

животных-консументов. «Средний», только что упомянутый кризис проду-

центов был эпохой перепромысла растительного материала (что, кстати,

вместе с другими процессами вызвало дисбаланс в энергетических процес-

сах). Наконец, современный экологический кризис наряду с чертами всех

предшествующих оказался кризисом редуцентов, которые не в состоянии

разлагать весь «букет» загрязнителей, производимых человечеством, осо-

1

Вторично к этому вопросу мы возвратимся в заключительном разделе книги.

153

бенно тех, что не имеют природных аналогов, а потому и организмов для

их утилизации и превращения в исходные химические элементы. Тут сле-

дует напомнить правило основного обмена (разд. 3.2.3) о преимуществен-

ном расходе вещества и энергии на самоподдержание системы. Рост

материально-энергетических затрат, согласно закону снижения энергети-

ческой эффективности природопользования (см. ниже), как раз и происхо-

дит в связи с рассматриваемым правилом. Его нередко не осознают, сетуя

на то, что промышленность или какая-то отрасль хозяйства в основном

работают только на себя.

Соотношение между самодостаточным основным обменом и полезной

работой в человеческом хозяйстве до определенной степени можно улуч-

шить, как и любой коэффициент полезного действия (кпд). Однако следует

помнить, что кпд — показатель для механических устройств, а не для

крупных динамических систем. Если он для механизмов может быть весьма

высок, хотя никогда не достигнет 100%, то эффективность сложных ди-

намических систем лишь на короткое время может достигать относительно

больших значений. Обычно эксергия невелика, системы работают с эффек-

том не более 30%. Остальное идет на основной обмен. Иначе не существо-

вали бы сами системы, что следует из их определения как совокупностей,

в которых внутренний обмен веществом и информацией превышает внеш-

ний обмен, а энергетические процессы однонаправлены от входа к выходу.

Последующие обобщения являются следствиями закона основного об-

мена.

Очевидно, следует говорить о самодостаточности взаимоотношения

основного обмена и производимой работы. У социальных систем есть тен-

денция к увеличению бюрократического аппарата, вообще непроизводи-

тельных затрат. При этом упор делается не на совершенствование внутрен-

них структур с уменьшением затрат вещества и энергии извне, а наоборот,

на все большее изъятие природных материалов для растущего, фактически

паразитического, аппарата. Бороться с этими тенденциями сложно, но не-

обходимо. Основным механизмом борьбы, вероятно, всегда будет конку-

ренция.

В силу все большей сложности взаимоотношений в системе природа —

человек росла значимость информации — знания. Сначала это был тради-

ционный опыт старших поколений, мало отличавшийся от научения в жи-

вотном мире. Затем возникли религиозно-культурные системы (разд. 3.13).

Наконец, согласно общему закону увеличения наукоемкости общественно-

го развития, человечество стало приближаться к ноосфере в том понима-

нии, которое освещено в предыдущем разделе главы. К этому вопросу мы

еще раз вернемся в главе 6 при обсуждении процессов экологизации об-

щественного развития.

Традиционная наука, разделенная на отдельные дисциплины, оказалась

не в состоянии охватить весь процесс развития человечества в целом.

Особенно это сказалось на природопользовании, разделенном в рамках

недавнего прошлого СССР еще и по ведомствам, к тому же жестко адми-

нистративно управляемым без механизма обратной связи и здоровой кон-

куренции. Между тем совершенно очевидно, что существует и действует

правило интегрального ресурса: конкурирующие в сфере использования

конкретных природных систем отрасли хозяйства неминуемо наносят

ущерб друг другу тем сильнее, чем значительнее они изменяют совместно

эксплуатируемый экологический компонент или всю экосистему (во всей

их иерархии) в целом. Совершенно очевидно, что это прямое следствие

закона внутреннего динамического равновесия (разд. 3.9.1).

154

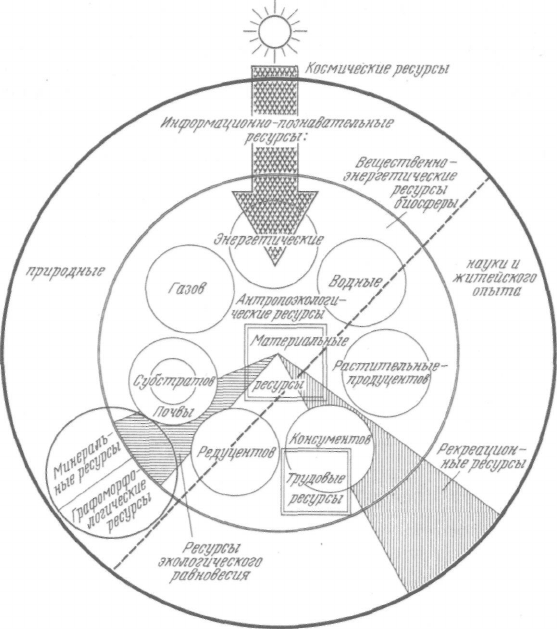

В рамках деления ресурсов на природные, или естественные (включая

в это понятие природные условия ведения хозяйства), трудовые и мате-

риальные (см. главу 4) правило интегрального ресурса охватывает все упо-

мянутые группы (рис. 3.10). При этом трудовые ресурсы оказываются

Рис. 3.10. Схема интегрального ресурса

(вместо графоморфологические, следует читать— геоморфологические)

вовлеченными в интеграцию как биологически (человек — один из консу-

ментов), так и социально-экономически — через ресурсы поддержания эко-

логического равновесия и рекреационные ресурсы, а также блок мате-

риальных ресурсов. В свою очередь этот блок тесно связан с природными

и трудовыми ресурсами, поскольку всё, получаемое человечеством в виде

материальных, ценностей, в конечном итоге извлечено из природы путем

приложения труда. В то же время природа служит источником информа-

ции, нередко теряемой при нерациональном природопользовании, напри-

мер, при нарушении стратиграфически значимых слоев горных пород, утере

руководящих ископаемых, разрушении экосистем и замусоривании

ближайшего космоса, что уже препятствует астрономическим наблю-

дениям.

Конкурентное использование ресурсов затрагивает как все стороны при-

родных систем, так и их отдельные компоненты. Пока эта конкуренция

в основном носит локально-экономический и натурный характер. Мирового

рынка природных ресурсов, или «экологического» рынка пока нет (см. гла-

155

ву 6), что в условиях глобальности воздействий человечества на природу

нельзя считать нормальным. В силу закона падения природно-ресурсного

потенциала (в рамках одной общественно-экономической формации, спо-

соба производства и одного типа технологий природные ресурсы делаются

все менее доступными и требуют увеличения затрат труда и энергии на

их извлечение, транспортировку, а также воспроизводство) такой рынок

обязательно сформируется, что уже в мире и происходит. В момент при- !

ближения природно-ресурсного потенциала к общественно неприемлемому

уровню сменится технология и изменится общественная реакция, т. е.

окончательно сформируется новая общественно-экономическая формация,

Именно так идет образование постиндустриального общества «информи-

рованного социалистического капитализма», для которого характерны наи-

высшая значимость адекватной информации и наукоемкие отрасли хо-

зяйства.

В рамках закона падения природно-ресурсного потенциала действует

закон снижения энергетической эффективности природопользования. От-

части мы уже этого вопроса касались (разд. 3.12) при обсуждении закона

убывающей отдачи, а также рисунка 3.8, отражающего исторический рост

энергопотребления на 1 человека для снабжения его пищей. Здесь мы еще

раз возвращаемся к тому, что с ходом исторического времени при получе-

нии из природных систем полезной продукции на ее единицу затрачивается

все больше энергии, а энергетические расходы на жизнь одного человека

все время возрастают. Позволю себе повторить здесь ту же аргументацию,

что приводил в соответствующей статье словаря «Природопользование»

(М.: Мысль, 1990. С. 157—159).

Расход энергии (в ккал за сутки) на одного человека в каменном веке

был порядка 4 тыс., в аграрном обществе — 12 тыс., в индустриальную эпо-

ху — 70 тыс., а в передовых развитых странах настоящего времени 230—

250 тыс., т. е. в 58—62 раза больше, чем у наших далеких предков.

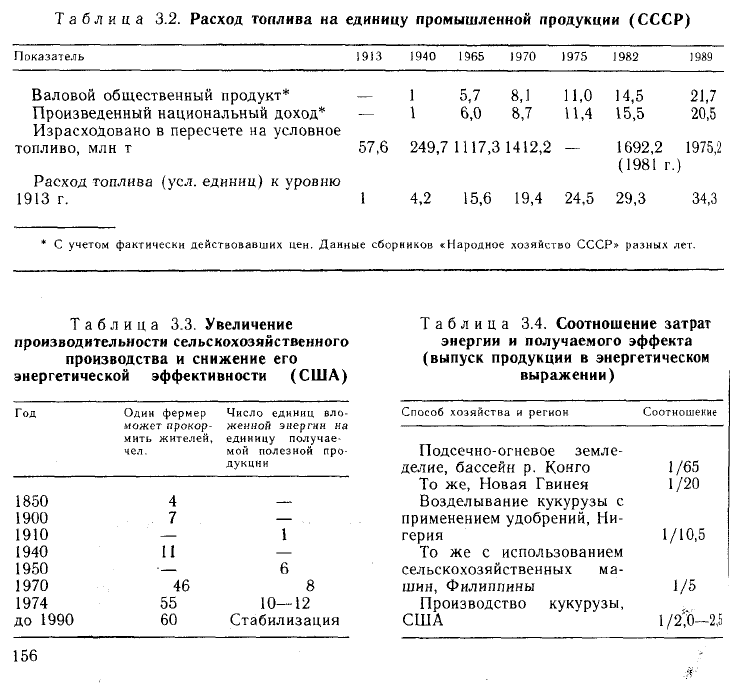

С начала нашего века количество энергии, затрачиваемое на единицу

сельскохозяйственной продукции в развитых странах мира возросло в

8—10 раз, на единицу промышленной продукции — в 10—12 раз (данные

по СССР есть в табл. 3.2, по США в табл. 3.3). Общая энергетическая

эффективность сельскохозяйственного производства (эксергия — соотно-

шение вкладываемой и получаемой с готовой продукцией энергии) в

промышленно развитых странах примерно в 30 раз ниже, чем при прими-

(

тивном земледелии (табл. 3.4). В ряде случаев увеличение затрат энергии

на удобрения и обработку полей в десятки раз приводят лишь к весьма

незначительному (на 10—15%) повышению урожайности. Это связано с

необходимостью параллельно с улучшением агротехники учитывать общую

экологическую обстановку, налагаемые ею ограничения.

В начале 80-х гг. удельные затраты энергии на производство единицы

валового национального продукта (ВНП) в ходе решительных мер по ее

экономии в промышленно развитых странах сократились на 15%. В тече-

ние последнего десятилетия ВНП возрос в этих странах на 20%, а потреб-

ление энергии лишь на 2%. Однако в то же самое время в развивающихся

странах расход энергии увеличился на 24% и составил 10% от общемиро-

вого (против 5% в начале периода), т. е. имел тенденцию к быстрому росту.

Несмотря на ожидаемое снижение потребления энергии на одну денежную

единицу ВНП в кг условного топлива, общее увеличение ВНП и абсолютно

необходимое возрастание валового национального дохода в развивающих-

ся странах приведут к дальнейшему росту энергопотребления, а падение

природно-ресурсного потенциала к росту энергетических затрат:

Потребление энергии на одну денежную единицу в кг условного топлива

1978 г. 2000 г.

(прогноз)

Развитые страны 0,68 0,53

Развивающиеся страны 0,70 0,65

Совершенно очевидно, что обсуждаемый закон имеет весьма важное

практическое следствие: рост энергетических затрат не может продолжать-

ся бесконечно. Значит, можно рассчитать вероятный момент неизбежного

перехода на новые технологии промышленного и сельскохозяйственного

производства, избежав тем самым термодинамического (теплового) кризи-

са и ослабив ход современного экологического кризиса.

Между тем этот кризис явно усиливается за счет попыток коренных

преобразований систем природы с помощью технических устройств. Не со-

блюдая закона оптимальности (разд. 3.2.1) и вытекающего из него правила

меры преобразования природных систем, а часто и ограничений, диктуемых

более частными закономерностями и свойствами природных образований

(типа пугливости оленей в тундре, не пересекающих при миграциях линий

нефтепроводов), люди вызывают к жизни правило (неизбежных) цепных

реакций «жесткого» управления природой: «жесткое», как правило, тех-

(

ническое управление природными процессами чревато цепными природны-

ми реакциями, значительная часть которых оказывается экологически,

I социально и экономически неприемлемыми в длительном интервале време-

ни. Техногенные изменения вызывают действие закона внутреннего ди-

157

I

намического равновесия и значительное увеличение энергетических затрат

согласно закону снижения энергетической эффективности природопользо-

вания. Связано это с тем, что энергоемкие природные процессы заменяются

техногенными. Экономические цели, к которым стремятся люди, часто ока-

зываются в тени мощных цепных реакций. Прекрасный пример этого —

антропогенная катастрофа Аральского моря. Если бы было произведено I

перераспределение речных вод между Сибирью и Средней Азией, то закон I

внутреннего динамического равновесия и другие законы природы были бы I

настолько глубоко нарушены, что вполне вероятна была бы широкоре- I

гиональная катастрофа, на этот раз уже не только в Приаралье, но и в I

Сибири.

Помимо природных цепных реакций «жесткое» техногенное управление I

вызывает к жизни действие принципа естественности, или правила старого I

автомобиля (разд. 3.12): со временем эколого-социально-экономическая I

эффективность технического устройства, обеспечивающего «жесткое» I

управление природными системами и процессами, снижается, а экономи-

ческие расходы на его поддержание возрастают. Устаревшее техническое

устройство делается ненужным и, хотя прошлые экономические затраты

амортизированы физически и морально, нефункциональный объект «пови- j

сает» на обществе. Старые ирригационные системы, например, требуют I

реконструкции, и чем они шире, тем большие средства необходимы для; I

этого. Подобные явления наблюдаются не только в области природополь- I

зования, но во всей экономической и отчасти социальной деятельности I

общества.

Например, груз ранее произведенных расходов на оружие в виде это- I

го оружия и всего цикла его изготовления повисает на экономике стра-

ны, а конверсия требует огромных средств и сопровождается потерями

для общества. Уничтожение оружия или его реконструкция потребляют

много средств, иногда даже больше, чем первичное производство.

Как дипломатические переговоры желательней войны, так и «мягкое»

управление природными процессами, системное направление их в необхо- I

димое русло с учетом законов природы в конечном итоге эффективнее J

грубых техногенных вмешательств. В этом суть правила «мягкого» управ-

ления природой. Такое управление построено на инициации полезных при-

родных цепных реакций, в том числе процессов восстановления, возобнов-

ления ресурсов. Так построены биологизированные методы ведения «орга-11

нического» сельского хозяйства (глава 6), наиболее прогрессивные мето- I

ды ведения лесного хозяйства и т. д. На этом же принципе «мягкого» \

управления была основана широкая мелиорация, проводившаяся в про-

шлом веке генералом И. И. Жилинским в Белоруссии и в Сибири. Та же .

идея заложена в основе культивации полезащитных лесных полос, в доку-

чаевской системе земледелия.

Раз уж затронут вопрос о сельскохозяйственном землепользовании, \

рассмотрим группу закономерностей, характерных для этой части общест- [

венной практики.

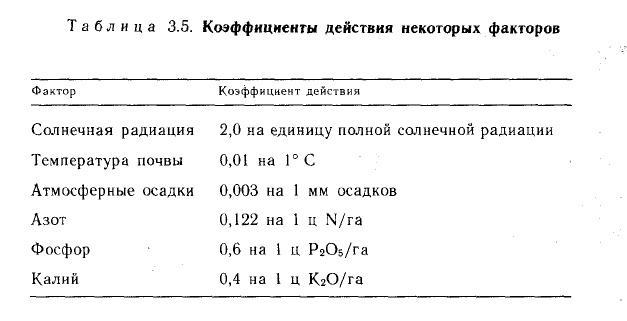

Прежде всего следует в обновленном виде повторить формулировку

закона совокупного (совместного) действия природных факторов Э. Мит-

черлиха — А. Тинемана — Б. Бауле (разд. 3.5.1): величина урожая зави-

сит не от отдельного, пусть даже лимитирующего фактора, но от всей

совокупности экологических факторов одновременно. «Вес» (коэффициент \

действия) каждого отдельного фактора в их совокупном влиянии различен

и может быть подсчитан (табл. 3.5).

158

Хотя выявленная закономерность справедлива лишь для случая моно-

тонного действия факторов при условии максимального проявления каж-

дого из них при неизменности остальных в рассматриваемой совокупности,

она имеет большое значение в прикладной экологии и природопользова-

нии. Ее учет показывает, что в рамках многофакторного анализа при

стабильности значения всех других воздействий влияние одного фактора

после достижения пика эффективности неминуемо снижается.

При самом благоприятном стечении обстоятельств на данном сельско-

хозяйственном поле закон максимальной (равновесной) урожайности бу-

дет составлен двумя «подзаконными актами» — правилами территориаль-

ного и компонентного экологического равновесия (базирующихся на опти-

мальной компонентной дополнительности, возникающей внутри экосисте-

мы данного уровня и в экосистеме более высокого уровня при террито-

риальной дополнительности, также обеспечивающей нужное сочетание

экологических компонентов) и законом оптимальности. Выше уровня,

диктуемого этими закономерностями, урожай получить невозможно при

любых ухищрениях, если не переходить от открытых систем ведения хо-

зяйства к закрытым.

В концептуально расширенном виде, далеко выходя за рамки сельско-

го хозяйства, можно говорить о законе максимума: в данном географи-

ческом месте при существующих природных (а чаще природно-антропо-

генных) условиях экосистема может произвести биомассу и иметь био-

логическую продуктивность не выше, чем это свойственно самым продук-

тивным ее элементам в их идеальном сочетании. Дальнейшее стимули-

рование ведет лишь к разрушению ее структур. Если когда-то Ю. Либих

иллюстрировал закон минимума образом дырявой бочки, уровень жидко-

сти в которой определяется ниже всех расположенной дырой, то противо-

положный по смыслу закон максимума можно иллюстрировать верхним

срезом той же бочки — выше максимального объема бочки ее не напол-

нить. Если пытаться ее «растянуть», то она распадется на отдельные клеп-

ки и не сможет уже вместить никакой жидкости. Модель процессов в при-

роде не столь механистична, но перенапряжение любой экосистемы в ко-

нечном итоге ведет к ее саморазрушению, как правило, отзывающему-

ся на нескольких ступенях иерархии взаимосвязанных природных

систем.

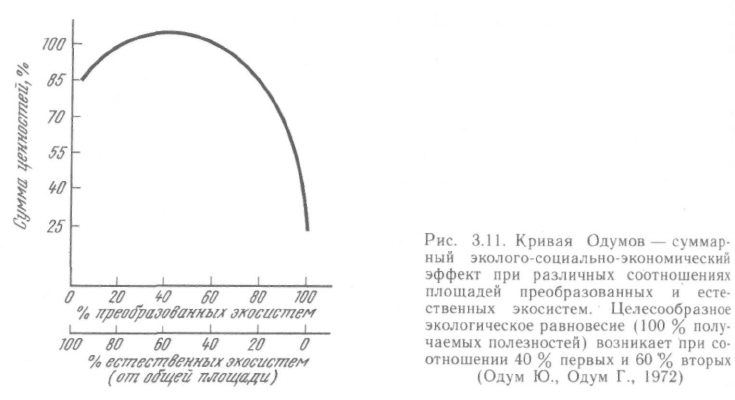

Как неоднократно отмечалось выше, только естественные природные

системы обеспечивают стабильность, устойчивость и их производное —

надежность глобальной биосферы и ее крупнейших подразделений. В ра-

159

ботах Ю. и Г. Одумов

1

было показано, что максимальный урожай (а шире

эколого-социально-экономический эффект), может быть получен при опре-

деленном сочетании площадей, преобразованных человеком, и естествен-

ных экосистем (рис. 3.11). Этот вопрос был ранее детально проанализиро-

ван нами

2

. Правило территориального экологического равновесия может

составить единый логический блок с законом оптимальной компонентной

дополнительности (разд. 3.9.1). При соблюдении обеих этих закономерно-

стей в рамках оптимального совокупного действия природных факторов

с одной стороны, и качеств агрокультуры (интенсивности фотосинтеза

возделываемой культуры, ее сорта и т. д.) с другой как раз и возникает

ограничение закона максимальной (равновесной) урожайности. Сформу-

лируем его еще раз: максимум биопродукции и сельскохозяйственного

урожая лимитирован оптимальным сочетанием экологических компонен-

тов; любое допинговое воздействие эффективно до тех пор и постольку,

поскольку есть дополняющие его благоприятные экологические факторы.

Вне этого взаимодействия дальнейшее вложение энергии, минеральных

удобрений и тому подобного лишь разрушает экосистему и не дает пози-

тивных для хозяйства результатов.

В частном случае удобрения полей действует закон предельной уро-

жайности К. Пратта (1965), согласно которому излишнее внесение удоб-

рений ведет не к увеличению, а снижению урожайности. Этот закон пря-

мое, хотя и частное, подтверждение закона убывающей отдачи А. Тюр-

го — Т.Мальтуса (разд. 3.12). Вся совокупность правил и законов, связан-

ных с урожайностью, может быть суммирована обсуждаемым законом

максимальной (равновесной) урожайности, имеющим еще одно дополне-

ние в виде закона убывающего (естественного) плодородия (не путать с

законом убывающей отдачи!), имеющего два аспекта понимания.

Первая его трактовка: в связи с постоянными изъятиями урожая,

а потому органики и химических элементов из почвы, нарушением естест-

венных процессов почвообразования, а также при длительной монокульту-

1

О d u m Е. Р., О d u m H. Т. Natural areas as necessary components of mans total

anvironment//Trans. 37-th N. Amer Wildlife and Resour. Conf., Mexico City, 1972. Washington,

D. C, 1972. P. 178—189.

2

Реймерс Н. Ф., Штильмарк Ф. Р. Особо охраняемые природные территории. М.:

Мысль, 1978. 295 с. См. также главу 5 этой книги.

160