Психология совладающего поведения

Подождите немного. Документ загружается.

71

Кострома, 16–18 мая 2007 г.

рАЗДЕЛ 2.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ

КОПИНГА

72

ПсИХоЛогИя соВЛаДаЮЩЕго ПоВЕДЕНИя

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ рЕСУрС И

ПрОБЛЕМА ПрОДУКТИВНОСТИ

КОПИНГ-СТрАТЕГИЙ.

(работа выполнена при финансовой поддержке

рГНФ, грант 06-06-00582а)

А.А. Алексапольский (Москва)

особенности поведения в трудных ситуациях

описываются в терминах стратегий совладающего

поведения (coping behaviour), которые, в свою оче-

редь, группируются в последовательные и незави-

симые от природы стрессовой ситуации стили сов-

ладающего поведения (Frydenberg, 1994). Выделя-

ется несколько групп факторов, детерминирующих

совладающее поведение: особенности личности

субъекта, характер социального взаимодействия и

взаимоотношений субъекта, культурный контекст

и т. д. (Крюкова, 2003). однако, на наш взгляд, не

-

заслуженно мало внимания уделяется изучению

взаимосвязи предпочитаемых стратегий (стилей)

совладания субъекта и его интеллектуального ре-

сурса. В частности, представляет интерес проблема

соотношения стратегий совладания со стилевыми и

продуктивными характеристиками интеллекта.

Нами было проведено исследование на выбор-

ке студентов университета, средний возраст 17-19

лет (n=94) с использованием трех методик: мето-

дики г. Уиткина «Включенные фигуры» (показа

-

тели: среднее время нахождения простой фигуры

в сложной; коэффициент имплицитной обучаемос-

ти, который подсчитывался как разность времени

выполнения первой и второй половин методики

«Включенные фигуры», деленная на время вы-

полнения первой половины методики), методики

«стандартные прогрессивные матрицы равена»

(показатель коэффициент психометрического ин-

теллекта) и опросник «Юношеская копинг шкала»

(ЮКШ) Э.Фрайденберг в адаптации т.Крюковой

(общая форма).

стиль «полезависимость/поленезависимость

»

(ПЗ/ПНЗ), впервые описанный генри Уиткиным бо-

лее полувека назад, является одним из самых «по-

пулярных» и наиболее изученных. Как известно,

психологический конструкт ПЗ/ПНЗ был создан в

результате обобщения и интерпретации результатов

целого комплекса экспериментов на пространствен-

ную ориентацию (Witkin, 1952). Уже позже, под

созданные теоретические обобщения, Уиткин раз-

работал методику типа «карандаш-бумага» «Вклю-

ченные фигуры», в основу которой легла методика

готтшальдта (1926). Нами предъявлялись последо

-

вательно обе серии методики (а и В по 12 фигур в

каждой).

Предложенная Дж.равеном методика «стан

-

дартные прогрессивные матрицы равена» позволя-

ет выявить показатель продуктивного аспекта ин-

теллекта, характеризующего способность выявлять

закономерности в перцептивном материале и обу-

чаться в условиях отсутствия прямых инструкций

(в баллах).

опросник ЮКШ состоит из 79 вопросов, ко

-

торые образуют 18 шкал (копин-стратегий). Пред-

ставленные в шкалах стратегии объединяются в три

стиля совладающего поведения: 1) продуктивный

(стратегии: решение проблемы, работа, достиже-

ния, активный отдых, позитивный фокус); 2) не-

продуктивный (стратегии: игнорирование, уход в

себя, надежда на чудо, разрядка, самообвинение,

беспокойство, несовладание, отвлечение); 3) соци-

альный (стратегии: социальная поддержка, друзья,

принадлежность, общественные действия, про-

фессиональная помощь, религиозная поддержка)

(Frydenberg, 1994; Крюкова 2002).

Понятие интеллектуальный ресурс в нашем ис-

следование операционализировалось через следую-

щие показатели: уровень психометрического интел-

лекта по тесту Дж. равена (продуктивная характе

-

ристика интеллекта), времени нахождения простой

фигуры в сложной и коэффициенту имплицитной

обучаемости по методике Уиткина «Включенные

фигуры» (стилевая характеристика интеллекта).

соответственно, для достижения поставлен

-

ной задачи из выборки испытуемых нами было

отобрано две группы лиц: с максимальными и ми-

нимальными показателями интеллектуального ре-

сурса.

группа с максимальными показателями интел

-

лектуального ресурса характеризовалась:

• высокими показателями психометрического

интеллекта по тесту равенна,

• низким показателем времени нахождения

простой фигуры в сложной по методике Уит-

кина,

• высоким показателем коэффициента импли-

цитной обучаемости по методике Уиткина.

группа лиц с минимальными показателями

интеллектуального ресурса характеризовалась

• низкими показателями психометрического

интеллекта по тесту равенна,

• высоким показателем времени нахождения

простой фигуры в сложной по методике Уит-

кина,

• низким показателем коэффициента импли-

цитной обучаемости по методике Уиткина.

Формирование крайних групп производилось

двумя способами.

1. Квантильный

(медианный). В группу с

максимальными показателями интеллектуального

ресурса вошли лица, у которых значения психомет-

рического интеллекта и имплицитной обучаемости

выше значения медианы, а показатель времени на-

73

Кострома, 16–18 мая 2007 г.

хождения простой фигуры в сложной – ниже меди-

аны.

max Intel.Res. = (IQ => Md) & (Imp.Learning =>

Md) & (EFT <= Md)

соответственно группу с минимальными по

-

казателями интеллектуального ресурса составили

лица со значениями психометрического интеллекта

и имплицитной обучаемости ниже значения медиа-

ны и показателем времени нахождения простой фи-

гуры в сложной выше значения медианы.

min Intel.Res. = (IQ <= Md) & (Imp.Learning <= Md)

& (EFT => Md)

2. Процентильный

. В группу с максималь-

ными показателями интеллектуального ресурса

вошли лица, у которых значения психометрическо-

го интеллекта и имплицитной обучаемости выше

значения 66 процентиля (P

66

), а показатель времени

нахождения простой фигуры в сложной – ниже 33

процентиля (P

33

).

max Intel.Res. = (IQ => P

66

) & (Imp.Learning => P

66

)

& (EFT <= P

33

)

соответственно группу с минимальными по

-

казателями интеллектуального ресурса составили

лица со значениями психометрического интеллек-

та и имплицитной обучаемости ниже значения 33

процентиля (P

33

) и показателем времени нахожде-

ния простой фигуры в сложной выше значения 66

процентиля (P

66

).

min Intel.Res. = (IQ <= P

33

) & (Imp.Learning <= P

33

)

& (EFT => P

66

)

таким образом, в результате применения ме

-

дианного способа разделения выборки в группу с

максимальным интеллектуальным ресурсом вошло

17 человек, с минимальным – 25 человек. В слу-

чае использования процентильного, более строгого

способа, группа лиц с максимальным интеллекту-

альным ресурсом составила 6 человек, с минималь-

ным – 8 человек.

На следующем этапе анализа данных выделен-

ные группы сравнивались по уровню выраженнос-

ти показателей психологических защит и страте-

гий совладания. Для этого использовался наиболее

чувствительный непараметрический аналог крите-

рия t-стьюдента - критерий U-манна-Уитни (Mann-

Whitney U).

Проанализировав полученные данные о разли-

чии групп с минимальным и максимальным интел-

лектуальным ресурсом по уровню выраженности

механизмов психологической защиты и стратегий

совладания со стрессом, мы выявили значимые со-

отношения независимо от метода выделения групп:

группе испытуемых с максимальным интеллекту-

альным диапазоном присущи такие стратегии сов-

ладания, как решение проблем (S2), самообвине

-

ние (S12), Уход в себя (S13) (p<0,05) .

Кроме того, при использовании квантильного

(медианного) критерия выделения групп дополни-

тельно было установлено, что лица с максималь-

ным интеллектуальным ресурсом чаще использу-

ют такие стратегии совладания, как Беспокойство

(S4) (p=0,033) и отвлечение (S17) (p=0,010), а ис

-

пытуемые из группы с минимальным интеллекту-

альным ресурсом предпочитают такие защиты, как

регрессия (LSI 3) (p=0,011) и Замещение (LSI 6)

(p=0,028).

В свою очередь, при использовании процен-

тильного критерия формирования групп мы выяви-

ли, что лица с максимальным интеллектуальным

ресурсом) для того, чтобы справится с ситуацией,

обращаются к стратегиям социальная поддержка

(S1) (p=0,031) и Профессиональная помощь (S16)

(p=0,047), а испытуемые из группы с минимальным

интеллектуальным ресурсом предпочитают исполь-

зовать психологическую защиту Вытеснение (LSI2)

(p=0,016).

Полученные данные заставляют усомниться в

«традиционном» разделении стратегий совладания

на продуктивные, непродуктивные и социальные,

лежащем в основе методики ЮКШ. Проведенное

нами исследование показывает, что испытуемые с

высоким интеллектуальным ресурсом отличаются

не столько выраженностью каких-либо определен-

ных стратегий, сколько гибкостью и большей вари-

ативностью в выборе широкого спектра стратегий

совладания разного типа.

СТрАТЕГИИ ПрЕОДОЛЕНИЯ В

КОМПЬЮТЕрИЗИрОВАННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ

ВЫНУжДЕННОЙ СМЕНЫ ЗАДАЧ

(Исследование выполнено при финансовой

поддержке рФФИ, проект № 05-06-80366)

И.В. Блинникова, А.Б. Леонова, М.С. Капица

(Москва)

Прерывания являются одним из наиболее рас-

пространенных стрессоров в современных услови-

ях труда. Короткие отвлечения от основной работы

сопровождаются неизбежными переключениями

с одной задачи на другую и необходимостью при-

спосабливаться к работе с множественными пере-

секающимися информационными потоками. м.

Червински, Э. Хорвитц и с. Уилхайт (Czerwinski,

Horvitz, Wilhite, 2004) в своем исследовании пока-

зали, что в течение рабочего дня специалисты вы-

сокой квалификации, работая на компьютере, вы-

нуждены многократно отвлекаться от выполнения

основной деятельности. оказалось, что большинс

-

тво переключений инициировалось либо самими

работниками (40%), либо логикой выполнения ос-

74

ПсИХоЛогИя соВЛаДаЮЩЕго ПоВЕДЕНИя

новной задачи (26%). В качестве внешних причин

выступали телефонные звонки (14%), назначенные

встречи (9%), электронные сообщения (3%), инфор-

мационные запросы (3%), окончание рабочего дня

(2%), непредвиденные обстоятельства (3%). Кроме

того, известно, что хотя прерывания деятельности

и переключения между задачами и не приводят к

серьезным «разрушающим» последствиям, но их

стрессогенное воздействие несомненно (Леонова,

Блинникова, Капица, 2004).

такого рода данные привлекают внимание

психологов и требуют исследования причин и за-

кономерностей работы в условиях прерываний и

смены задач. особый интерес исследователей вы

-

зывают когнитивные и поведенческие компенсатор-

ные стратегии, используемые при выполнении не-

скольких последовательных и параллельных задач

на компьютере (Baddeley, 1986; Norman & Shallice,

1986; Rubinstein et al., 2001). анализ последних ра

-

бот в этой области показывает, что распределение

когнитивных ресурсов определяется степенью про-

извольности переключения, сочетанием сложности

и сходства задач, а также моментом смены задач

(Arrington, Altmann & Carr, 2003; мсFarlane, 2002).

В нашем исследовании в условиях, макси-

мально приближенных к реальным, изучалась эф-

фективность сложной компьютеризированной де-

ятельности при постоянно возникающих помехах

в виде прерываний и вынужденной смены задач.

Нас интересовало, как люди справляются с необ-

ходимостью чередовать несколько заданий, какие

стратегии наиболее эффективны, и в какой мере эти

стратегии зависят от личностных качеств человека

и его состояния.

В эксперименте моделировались условия ра-

боты сотрудника современной редакции, от которо-

го требовалось вносить редакторскую правку в тек-

сты и выполнять дополнительные поручения. ос

-

новным заданием для испытуемых было внесение

правки в электронный вариант печатного текста,

представленный в формате MS WORD. В процессе

этой работы испытуемые получали дополнитель-

ные задания от экспериментатора, находившегося

в другом помещении. Дополнительными заданиями

могли быть: а) поиск ссылки в списке литературы,

помещенном во втором окне, б) определение ста-

тистических характеристик текста, в) заполнение

анкет в электронном виде. Дополнительные задания

могли требовать перехода от редактируемого текста

в новое окно, либо могли выполняться без закрытия

основного текста.

На видеомонитор экспериментатора пода-

вался микшированный видеосигнал, сочетавший

изображение испытуемого с видеокамеры и «кар-

тинку» с дисплея испытуемого. таким образом,

он мог наблюдать за работой испытуемых и точно

определять момент ввода дополнительной задачи.

Дополнительная задача могла вводиться либо в мо-

мент переноса абзаца (когда текст забирался в «кар-

ман»), либо в момент впечатывания абзаца. также

варьировался канал ввода дополнительной задачи

(использовалась либо система электронных сооб-

щений (ICQ), либо телефонные звонки). система

электронных сообщений увеличивала степень про-

извольности в определении момента прерывания

основной деятельности самим испытуемым.

регистрировались временные параметры и

последовательность отдельных операций, а также

ошибки, допущенные при редактировании, и сбои.

с каждым испытуемым до и после эксперименталь

-

ных сессий проводилось тестирование по набору

диагностических методик, включающих оценку

субъективного состояния, когнитивных показа-

телей, индивидуальных особенностей, таких как

темпераментальные характеристики и когнитивные

стили.

анализ результатов показал, что время, затра

-

чиваемое на переход к дополнительной задаче и

возвращение к основной деятельности, зависит как

от сложности дополнительной задачи, так и от ха-

рактеристик прерываемой операции. Влияние спо-

соба прерывания было неоднозначным и определя-

лось предпочтениями испытуемых. Были выявлены

стратегии работы при вынужденной смене задач,

которые зависели от индивидуальных особеннос-

тей испытуемых и от условий выполнения деятель-

ности. Испытуемые меняли стратегии при услож-

нении прерываемой операции: если прерывалась

операция впечатывания текста (простая операция),

то в большинстве случаев применялись стратегии

незамедлительного выполнения дополнительного

задания, если прерывалась более сложная опера-

ция переноса абзаца, то гораздо чаще применялись

стратегии отсроченного выполнения дополнитель-

ного задания.

Кроме этого было показано, что испытуемые,

начиная работать в условиях прерываний и необхо-

димости выполнять дополнительные задания, мо-

гут на первых этапах использовать одни стратегии

и позже переходить к тем, которые кажутся им бо-

лее эффективными. Поэтому в условиях реальной

деятельности следует, видимо, говорить не только о

предпочитаемых стратегиях, но и об их динамике.

В исследовании были получены результаты о

влиянии способа введения дополнительного зада-

ния. Предполагалось, что в зависимости от способа

введения будут меняться как исполнительные стра-

тегии испытуемых, так и временные параметры вы-

полнения чередующихся задач.

Было обнаружено, что способ прерывания ос-

новной деятельности (либо с помощью ICQ, либо

с помощью телефона) может запускать одну из

стратегий в зависимости от личностных характе-

ристик испытуемых. одни из них быстрее и более

75

Кострома, 16–18 мая 2007 г.

эффективно действовали при прерывании с помо-

щью ICQ, другие – при прерывании с помощью те-

лефона. различия между этими группами испытуе

-

мых во времени возвращения к основному заданию

при введении дополнительного задания с помощью

ICQ являются высоко значимыми (F (1, 23) = 6,97;

p=0,015), также как и при введении дополнительно-

го задания с помощью телефона (F (1, 23) = 3,58;

p=0,071).оказалось, что те испытуемые, которые

предпочитали ICQ-прерывания, работали быстрее

и затрачивали меньше времени на выполнение ос-

новного задания и возвращение к нему после про-

стых дополнительных задач (таких как считывание

текстовой статистики с помощью специальных

функций MS Word). можно сделать вывод, что эти

испытуемые обладали более сформированными

навыками работы на компьютере. Если они остава-

лись в пространстве одной задачи, то поддерживали

высокий темп работы, и введение дополнительных

задач не нарушало общего течения деятельности. В

то же время необходимость переключиться в дру-

гое окно и заняться задачей другого типа (поиском в

списке литературы) оказывало серьезный деструк-

тивный эффект и приводило к возрастанию «цены»

возвращения.

Напротив, те испытуемые, для которых теле-

фон был более предпочитаемым способом преры-

вания, в целом работали медленнее, но при этом

легче и быстрее переключались на поиск литера-

туры в другом окне и возвращались после этого к

основному заданию. В этом случае можно предпо-

ложить, что телефонный звонок вносил разнообра-

зие в рутинную и монотонную работу и являлся для

испытуемого средством оптимизации его функцио-

нального состояния.

мы попытались соотнести эти стратегии с ког

-

нитивными стилями испытуемых такими как им-

пульсивность-рефлексивность и полезависмость-

поленезависимость. Удалось показать, что более

импульсивные испытуемые быстрее работают при

прерывании с помощью телефона. В любых случа-

ях они быстрее переключаются на дополнительную

задачу, чем рефлексивные, и быстрее возвращаются

к основному заданию после выполнения сложных

дополнительных заданий.

Поленезависимые испытуемые явно предпочи-

тали ICQ-прерывания и были менее чувствительны

к фактору сложности прерываемой операции. Если

их прерывали в напряженный момент выполнения

сложной операции, то они быстро переходили к до-

полнительной задаче, выполняли ее и возвращались

к основному заданию. У полезависимых испытуе-

мых в таких условиях наблюдались серьезные сбои,

время переключения и возвращения существенно

возрастало.

Полученные данные имеют важное практичес-

кое значение для разработки специальных внешних

средств поддержки, направленных на повышение

эффективности выполнения одной или нескольких

задач при необходимости их совместного решения

в специфических стрессовых ситуациях.

ПрЕДПОЧТЕНИЯ В ВЫБОрЕ КОПИНГ-

СТрАТЕГИЙ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ С

ВЫСОКИМ УрОВНЕМ ГИБКОСТИ

(Исследование выполнено при финансовой

поддержке рФФИ, проект №06-06-80216)

С.А. Богомаз, Т.Е. Левицкая (Томск)

В последнее время в нашей стране ярко вы-

ражена инновационная тенденция развития обще-

ства, сопровождающаяся появлением и внедрением

все новых технологий в различные сферы жизни

человека. Возникающая инновационная среда, как

можно заметить, характеризуется высокой сте-

пенью неопределенности и отсутствием готовых

алгоритмов деятельности. В связи с этим особую

важность приобретает умение молодых людей как

потенциальных участников инновационных проек-

тов ориентироваться в ситуации неопределеннос-

ти, быть способными проявлять надситуативную

активность и формировать инновационной опыт в

процессе самой деятельности. соответственно, в

сложившихся условиях профессиональная компе-

тентность молодых людей становится зависимой

не только от специальных знаний и умений, но и от

разностороннего развития их личности. При этом

желательно, чтобы, самоопределяясь, самореали-

зовываясь и ориентируясь в современной системе

ценностей, юноши и девушки были бы направлены

на достижение социально значимых целей. однако

нахождению баланса между социально значимы-

ми и индивидуальными ценностями, как известно,

препятствуют многие факторы, в том числе, напри-

мер, постоянное повышение требований, предъяв-

ляемых современным обществом к развивающейся

личности. сценарий ее становления может сущест

-

венно измениться и под влиянием неожиданно воз-

никающих трудных жизненных проблем, часть из

которых может оказаться связанной с социальным

и профессиональным самоопределением.

В связи с этим актуальной оказывается про-

блема выявления личностного ресурса молодых

людей, способствующего их успешному совлада-

нию с жизненными трудностями, кризисными и

стрессовыми ситуациями.

одним из способов подобного совладания, как

известно, является использование конструктивных,

адаптивных копинг-стратегий. Принято считать,

что основной задачей копинг-поведения является

такая адаптация человека к требованиям ситуации,

которая позволяет ему овладеть ею, ослабить или

смягчить эти требования, нейтрализовать эмоци-

ональное напряжение и, таким образом, сделать

76

ПсИХоЛогИя соВЛаДаЮЩЕго ПоВЕДЕНИя

максимально эффективным поиск конструктивного

решения (Лазарус, 1970).

Вместе с тем многими исследователями ут-

верждается, что гибкость, рассматриваемая как ха-

рактеристика индивидуальности, также может спо-

собствовать адекватному разрешению возникаю-

щих жизненных проблем (Богомаз, Левицкая, 2002;

Залевский, 2004; яковлева, 1996). Это утверждение

согласуется с концепцией N. Cantor и J. Kihlstrom,

предложенной в рамках социально-когнитивного

подхода к личности. По мнению этих американских

психологов, успешному решению человеком задач

в повседневной жизни способствуют такие позна-

вательные структуры, как способность к различе-

нию, гибкость и наличие целей.

разделяя в общих чертах эту точку зрения,

мы предположили, что наличие целей и гибкость

как черта индивидуальности молодых людей могут

быть связаны с их предпочтениями в выборе ко-

пинг-стратегий, детерминирующими особенности

разрешения жизненных трудностей. На экспери-

ментальную проверку этого предположения было

направлено наше исследование.

В нем приняли участие 218 студентов-пси-

хологов 1 и 2 курса очной формы обучения в воз-

расте от 17 до 22 лет. Их гибкость (пластичность)

как формально-динамическую характеристику мы

определяли с помощью опросника Формально-ди-

намических свойств индивидуальности (оФДсИ,

русалов В.м., 1997), вычисляя суммарный индекс

с учетом показателей моторной, интеллектуальной

и коммуникативной пластичности. следует отме

-

тить, что этот индекс находился в положительной

корреляционной связи (r=0,223; p=0,002; n=199)

с фактором Q1 личностного опросника р. Кетелла

(разработка агентства гуманитарных технологий,

москва), на вопросы которого также ответили наши

респонденты. результаты диагностики были обра

-

ботаны с использованием компьютерной програм-

мы «статистика».

Вычисленное для выборки среднее значение

индекса гибкости составило 94,5±0,7 балла. ори

-

ентируясь на это значение и учитывая квартиль-

ные оценки (нижний квартиль 86 баллов, верхний

квартиль 103 балла), из лиц, принявших участие

в исследовании, были сформированы 3 функцио-

нальные группы. В первую из них вошли студенты

(n=28) с минимальными значениями гибкости (т. е.

с индексом гибкости меньшим нижнего квартиля).

Вторую группу составили респонденты (n=28) со

средне выраженными значениями гибкости. третья

группа была образована испытуемыми (n=28) с вы-

сокими значениями гибкости (имеющими показа-

тель гибкости выше верхнего квартиля).

Все участники этих групп выполнили методи-

ку Э. Хайма (Фетискин, Козлов, мануйлов, 2000),

позволяющую определить предпочтения в выборе

основных копинг-стратегий в когнитивной, эмо-

циональной и поведенческой сферах. В каждой из

этих сфер обследуемые обозначали ту единствен-

ную стратегию, на которую они чаще всего опира-

лись в трудных жизненных ситуациях. Количество

всех выборов по каждой из изучаемых сфер в каж-

дой группе респондентов было принято за 100%.

Необходимо уточнить, что в связи с проведенными

ранее исследованиями (Богомаз, 2005; Филоненко,

Богомаз, 2005), в которых мы также использовали

методику Э. Хайма, нами были изменены названия

некоторых копинг-стратегий в когнитивной и по-

веденческой сферах. Эти измененные названия, по

нашему мнению, более адекватно передают смысл

изучаемых стратегий (см.: таблицу 1).

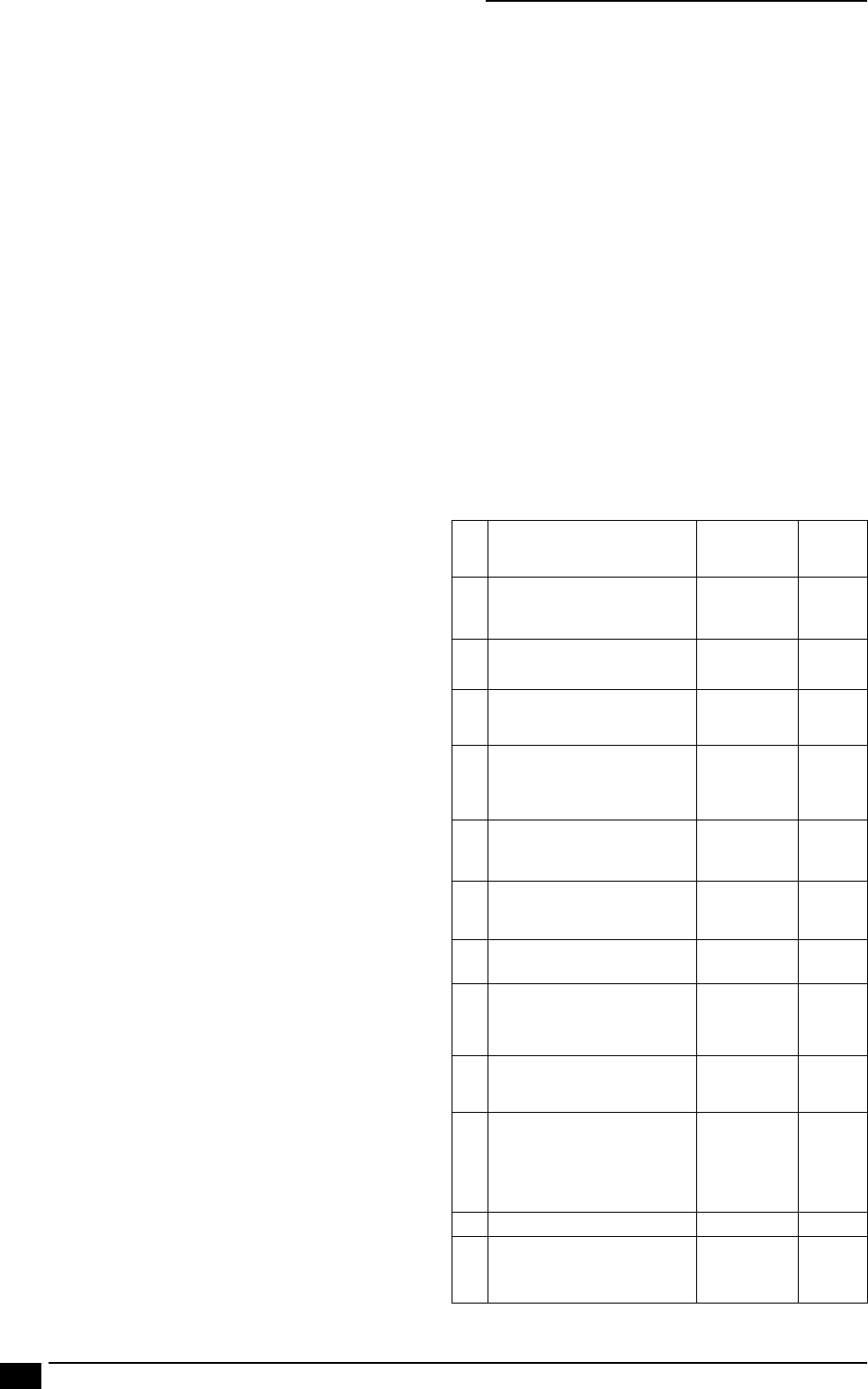

таблица 1

Основные копинг-стратегии в когнитивной

и поведенческой сферах, определяемые с

помощью методики Э. Хайма, с уточненными

названиями (выделены жирным шрифтом)

А – когнитивная сфера

Название стра-

тегии

Характер

стратегии

1

«я говорю себе: в данный мо-

мент есть что-то важнее, чем

эти трудности».

игнорирование

неадап-

тивная

2

«говорю себе: это судьба, с этим

надо смириться».

смирение

неадап-

тивная

стратегия

З

«Это несущественные трудно-

сти, не все так плохо на самом

деле».

диссимиляция

неадап-

тивная

4

«я не теряю самообладания и

контроля над собой в тяжелые

минуты и стараюсь никому не

показывать своего состояния».

самооблада-

ние

адаптив-

ная

5

«стараюсь проанализировать,

все взвесить и объяснить себе,

что же случилось»

проблемный

анализ

адаптив-

ная

6

«я говорю себе: по сравнению с

проблемами других людей мои

- это пустяк».

относитель-

ность

полуадап-

тивная

7

«Если что-то случилось, то так

угодно Богу».

религиозность

полуадап-

тивная

8

«я не знаю, что делать, и мне

временами кажется, что мне не

выпутаться из этих трудностей».

растерянность

неадап-

тивная

9

«я придаю своим трудностям

особый смысл, преодолевая их,

я совершенствуюсь сам».

придание

смысла

полуадап-

тивная

10

«В данное время я полностью

не могу справиться с этими

трудностями, но со временем

смогу справиться и с ними, и с

более сложными».

вера в себя

адаптив-

ная

С – поведенческая сфера

1

«я погружаюсь в любимое дело,

стараюсь забыть о трудностях».

погружение в

любимое дело

неадап-

тивная

77

Кострома, 16–18 мая 2007 г.

2

«я стараюсь помочь людям и в

заботах о них забываю о своих

горестях».

альтруизм

адаптив-

ная

3

«стараюсь не думать, всячески

избегаю сосредоточиваться на

своих неприятностях».

активное избе-

гание

неадап-

тивная

4

«стараюсь отвлечься и рассла

-

биться (с помощью алкоголя,

успокоительных средств, вкус-

ной еды и т.д.)».

компенсация

полуадап-

тивная

5

«Чтобы пережить трудности, я

берусь за осуществление давней

мечты (еду путешествовать,

поступаю на курсы иностран-

ного языка)».

переключение

на мечту

полуадап-

тивная

6

«я изолируюсь, стараюсь остать-

ся наедине с собой».

самоизоляция

неадап-

тивная

7

«я использую сотрудничество

со значимыми мне людьми для

преодоления трудностей».

сотрудничес-

тво

адаптив-

ная

8

«я обычно ищу людей, способ-

ных помочь мне советом».

поиск совета

адаптив-

ная

анализ предпочтений копинг-стратегий по-

казал (см. таблицу 2), что представители первой

группы в когнитивной сфере чаще выбирали адап-

тивную стратегию «проблемный анализ» (35,7%) и

неадаптивную стратегию «диссимиляция» (18%).

Во второй группе обследуемые, характери-

зующиеся средне выраженной гибкостью, также

предпочитали выбирать адаптивную стратегию

«проблемный анализ» (21,4%), к которой добавля-

лась полуадаптивная стратегия «придание смысла»

(18%).

В третьей группе респонденты, отличающиеся

высокой гибкостью, выбирали те же копинг-страте-

гии, что и представители второй группы, хотя пред-

почтение выборов изменилось - им было свойс-

твенно чаще выбирать полуадаптивную стратегию

«придание смысла» (39,2%) и реже адаптивную

стратегию «проблемный анализ» (28,5%).

Как можно заметить, в выборе стратегии «про-

блемный анализ» в трех изучаемых группах не про-

слеживается какой-либо закономерности. Вместе с

тем, специфическая межгрупповая особенность на-

блюдается относительно предпочтений стратегии

«придание смысла». Причем эта выявленная осо-

бенность, по нашему мнению, не согласуется с тра-

диционными психологическими представлениями

о природе гибкости в структуре индивидуальнос-

ти. В соответствие с ними мы ожидали, что люди

с высокой гибкостью, в силу того, что она являет-

ся одним из важных компонентов функциональной

системы адаптации, в когнитивной сфере будут

выбирать адаптивные копинг-стратегии. однако из

полученных результатов следует, что по мере на-

растания гибкости увеличивается частота выбора

людьми полуадаптивной копинг-стратегии «при-

дание смысла». анализируя различные возможные

причины данного явления, мы склонны считать, что

придание смысла трудным жизненным обстоятель-

ствам молодыми людьми с высокой гибкостью мо-

жет отражать всего лишь их желание снять тревогу

и достичь самоуспокоения, отрешившись от сущес-

твующей проблемы. По-видимому, их высокая гиб-

кость может способствовать тому, что они легко пе-

реключаются на другие мысли и дела, оправдывая

это тем, что просто приписывают личный смысл

(«приобретение жизненного опыта») имеющимся

неразрешимым трудностям.

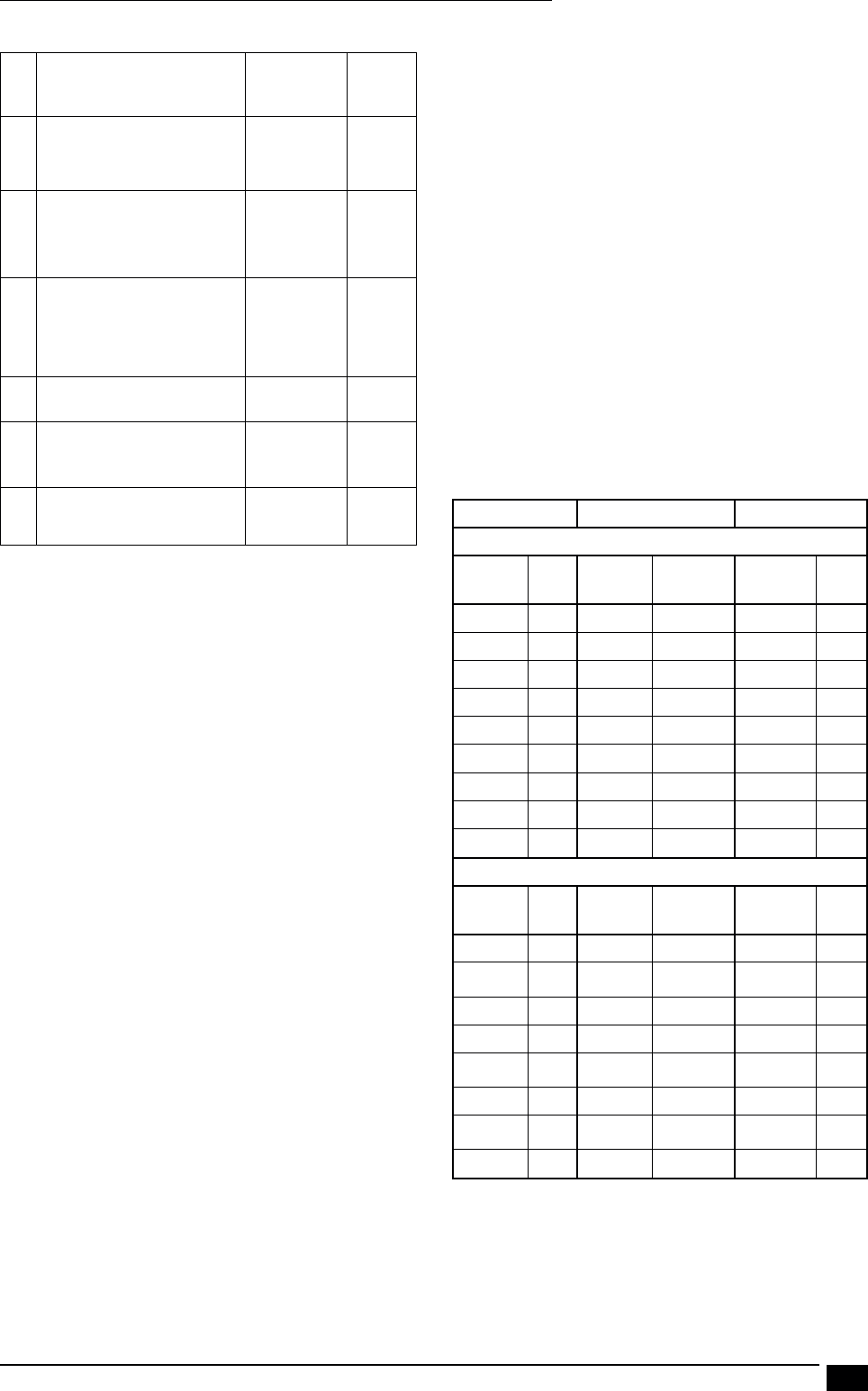

таблица 2

Предпочтения в выборе копинг-стратегий у

представителей групп с различной степенью

выраженности гибкости как индивидуальной

особенности

группа с минималь-

ной гибкостью (n=28)

группа со средней гибкостью

(n=28)

группа с максимальной

гибкостью (n=28)

Когнитивная сфера

Копинг-

стратегии

Про-

центы

выбо-

ров

Копинг-

стратегии

Проценты

выборов

Копинг-стра-

тегии

Про-

центы

выбо-

ров

проблем-

ный анализ

35,7

проблем-

ный анализ

21,4

придание

смысла

39,3

диссими-

ляция

17,9

придание

смысла

17,9

проблемный

анализ

28,6

придание

смысла

14,3

самообла-

дание

14,3

игнориро-

вание

7,14

растерян-

ность

10,7 вера в себя 14,3

самообла-

дание

7,14

самообла-

дание

7,14

игнориро-

вание

10,7

относитель-

ность

7,14

игнориро-

вание

3,57

диссими-

ляция

10,7

диссимиля-

ция

3,57

смирение 3,57

религиоз-

ность

7,14

растерян-

ность

3,57

религиоз-

ность

3,57 смирение 3,57 вера в себя 3,57

вера в себя 3,57

Поведенческая сфера

Копинг-

стратегии

Про-

центы

выбо-

ров

Копинг-

стратегии

Проценты

выборов

Копинг-стра-

тегии

Про-

центы

выбо-

ров

компенса-

ция

25,0

сотрудни-

чество

25,0

переключе-

ние на мечту

22,2

погружение

в любимое

дело

17,9

погружение

в любимое

дело

21,4

активное

избегание

18,5

самоизоля-

ция

14,3

самоизоля-

ция

17,9

сотрудни-

чество

18,5

поиск

совета

14,3

поиск

совета

10,7 поиск совета 14,8

сотрудни-

чество

10,7 альтруизм 7,14

погружение

в любимое

дело

14,8

альтруизм 7,14

компенса-

ция

7,14

самоизоля-

ция

7,40

переклю-

чение на

мечту

7,14

переклю-

чение на

мечту

7,14 компенсация 3,70

активное

избегание

3,57

активное

избегание

3,57

Известно, что придание смысла тяжелым жиз-

ненным событиям помогает человеку пережить

трудности и уменьшить последствия стресса (Лэн-

гле, 2003; Эммонс, 2004). Несомненно, что для са-

мого человека на когнитивном уровне такая страте-

78

ПсИХоЛогИя соВЛаДаЮЩЕго ПоВЕДЕНИя

гия может быть вполне адаптивной, поскольку она

будет приводить к снижению имеющейся тревоги.

однако заметим, что в этом случае возникшая про

-

блема не разрешается, а меняется лишь отношение

к ней. Проблема, например, может сохраняться для

окружающих людей, вовлеченных в трудную жиз-

ненную ситуацию.

анализ предпочитаемых копинг-стратегий в

эмоциональной сфере показал, что во всех анализи-

руемых группах наиболее выбираемой стратегией

реагирования является «оптимизм». В связи с этим

далее нами будут анализироваться только выборы

копинг-стратегий в когнитивной и поведенческой

сферах.

В поведенческой сфере представители первой

группы предпочитали выбирать полуадаптивную

стратегию «компенсация» (25%) и неадаптивную

стратегию «погружение в любимое дело» (17,8%).

Это означает, что менее гибкие молодые люди при

столкновении с непреодолимыми трудностями

стремятся уйти от них, надеясь, что им удастся от-

влечься, забыться и расслабиться. обращает на себя

внимание тот факт, что часть респондентов в силу

своей низкой гибкости для того, чтобы избежать

проблем, склонна погружаться в привычную для

них деятельность.

Во второй группе обследованных на первое

место выступает адаптивная стратегия «сотрудни-

чество с другими людьми» (25%). следовательно,

эту стратегию можно рассматривать в качестве на-

иболее типичной для юношей и девушек, попавших

в непреодолимую жизненную ситуацию. является

ли она адаптивной – можно поставить под сомне-

ние, поскольку эта стратегия может быть связана с

желанием молодых людей переложить ответствен-

ность в разрешении возникшей проблемы на друго-

го человека или с пассивным ожиданием помощи со

стороны окружающих. В этой же группе второй по

значимости остается стратегия «погружение в лю-

бимое дело» (21,4%).

В третьей группе респондентов в качестве

предпочтительной стратегии обследуемые обозна-

чили полуадаптивную стратегию «переключение

на мечту» (22% выборов). Наряду с этим с одина-

ковой частотой участники исследования выбирали

адаптивную стратегию «сотрудничество с другими

людьми» (18,5%) и неадаптивную стратегию «избе-

гание» (18,5%). Как можно заметить, в этой груп-

пе молодые люди в силу своей высокой гибкости в

большинстве случаев активно пытаются «уходить»

от возникающих проблем, стараются не думать

об имеющихся неприятностях и переключаются

на более приятную для них деятельность. Вполне

очевидно, что такое их поведение можно рассмат-

ривать как один из эффективных способов ухода

от стресса и сохранения здоровья. однако обратим

внимание на то, что, как и в случае предпочтений

копинг-стратегий в когнитивной сфере, подобное

поведение юношей и девушек, отличающихся вы-

сокой гибкостью, не способствует разрешению воз-

никших в их жизни проблем.

При анализе полной картины выборов копинг-

стратегий в трех группах (табл. 2) мы обнаружи-

ли интересный феномен – наличие своеобразного

«креста» в предпочтениях форм поведения в про-

блемной ситуации в зависимости от степени выра-

женности гибкости в структуре индивидуальности.

так «переключение на мечту» и «активное избе

-

гание», которые располагаются на минимальных

позициях у негибких респондентов, поднимаются

на приоритетные позиции у гибких респондентов.

Напротив, свойственная негибким респондентам

стратегия «компенсация», оказывается наименее

предпочтительной для гибких респондентов.

Заметим, что чаще всего от лиц с высокой гиб-

костью ожидается, что они в случае возникновения

препятствий в реализации их жизненных планов

способны адекватно на эти препятствия отреаги-

ровать и гибко перестроить свое поведение, найдя

другой путь достижения поставленной цели. тем не

менее, судя по полученным нами данным, это дале-

ко не так. Как показывают предпочтения в копинг-

стратегиях, многие из респондентов, характеризую-

щихся высокой гибкостью, сталкиваясь с тяжелыми

проблемами, склонны использовать полуадаптив-

ную и неадаптивную стратегии поведения, кото-

рые не подразумевают дальнейшего устремления

к прежде значимой цели. Напротив, для них более

свойственно избегание проблемы (нежелание ее

разрешать) и переключение на какие-либо личност-

но значимые дела. Конечно, данный феномен может

быть обусловлен молодым возрастом респондентов

и следует надеяться, что по мере накопления жиз-

ненного опыта они изменят свои предпочтения в

стратегиях поведения. однако никто не гарантирует,

что наработанные в молодости стратегии разреше-

ния трудных жизненных ситуаций не превратятся в

своеобразную фиксированную форму поведения, и

не будут препятствовать достижению профессио-

нальных и личных целей.

В связи с полученными данными и их интер-

претацией мы посчитали важным проанализиро-

вать особенности выбора копинг-стратегий лицами,

отличающимися высокой гибкостью, в зависимос-

ти от наличия у них целей в будущей жизни. Для

этого была сформирована новая выборка, у членов

которой учитывались значения субшкалы «цели в

жизни» теста смысложизненные ориентации (Ле

-

онтьев, 1992). Высокие значения по этой субшкале

свидетельствуют о наличии или отсутствии в жиз-

ни испытуемого целей в будущем, которые придают

жизни осмысленность, направленность и времен-

ную перспективу. На основании среднего значения

субшкалы «цели в жизни» (33,1 баллов) данная

79

Кострома, 16–18 мая 2007 г.

выборка была поделена на две группы. В первую

из них вошли респонденты, характеризующиеся

сочетанием высокой гибкости и низкой степени вы-

раженности целей будущей жизни (13 человек), а

вторую группу составили респонденты, у которых

высокая гибкость сочеталась с высокой степенью

выраженности целей (13 человек).

В ходе анализа предпочтений копинг-страте-

гий в когнитивной сфере выяснилось (табл. 3), что

участники первой группы чаще выбирали адаптив-

ные стратегии «проблемный анализ» (38,5%) и «вера

в себя» (23%). следует отметить, что респонденты,

которые отличаются минимальной выраженностью

целей, имеющих смысл в их жизни, крайне редко

выбирают стратегию «придание смысла» (7,7%).На-

против, эта стратегия оказывается наиболее предпо-

читаемой в группе лиц с максимально выраженными

целями (60%). размышляя над обнаруженным фено

-

меном, мы пришли к заключению о том, что среди

молодых людей имеется группа индивидов, которая

всему происходящему в жизни склонна приписывать

смысл (в частности, и возникающим проблемным си-

туациям).

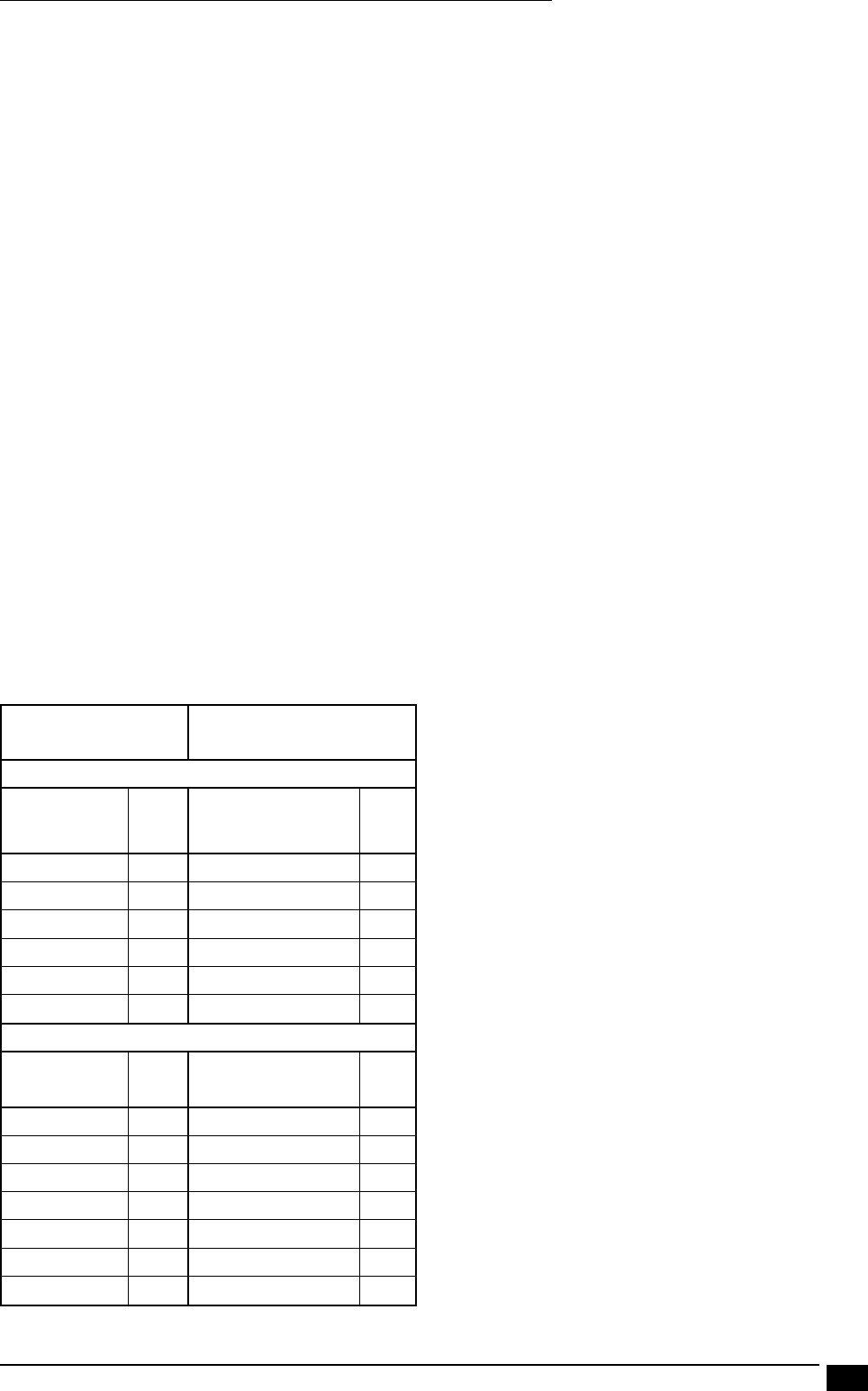

таблица 3

Предпочтения в выборе копинг-стратегий

у респондентов с высокой гибкостью,

различающихся степенью выраженности целей

будущей жизни

группа с минимальной сте-

пенью выраженности целей

(n=13)

группа с максимальной степенью

выраженности целей (n=13)

Когнитивная сфера

Копинг-стратегии

Про-

центы

выбо-

ров

Копинг-стратегии

Про-

центы

выбо-

ров

проблемный анализ 38,5 придание смысла 60,0

вера в себя 23,1 проблемный анализ 15,0

игнорирование 15,4 самообладание 10,0

самообладание 7,69 игнорирование 5,0

относительность 7,69 диссимиляция 5,0

придание смысла 7,69 относительность 5,0

Поведенческая сфера

Копинг-стратегии

Про-

центы

выбо-

ров

Копинг-стратегии

Про-

центы

выбо-

ров

сотрудничество 30,8 переключение на мечту 31,6

погружение в лю-

бимое дело

23,1 сотрудничество 21,1

поиск совета 15,4 активное избегание 15,8

альтруизм 7,69 самоизоляция 15,8

активное избегание 7,69 поиск совета 10,5

компенсация 7,69 погружение в любимое дело 5,26

переключение на

мечту

7,69

В поведенческой сфере у представителей пер-

вой группы приоритетными являются адаптивная

копинг-стратегия «сотрудничество» (31%) и неа-

даптивная стратегия «погружение в любимое дело»

(23%). Вероятнее всего, выбор респондентами этой

неадаптивной стратегии обусловлен низкой выра-

женностью их целей будущего. Этой же причиной

можно объяснить и то, что стратегия «переключе-

ние на мечту», связанная с реализации будущих

возможностей, находится на последнем месте в

ряду выборов в этой группе (7,7%).

В противоположность этому, в группе лиц с

высокой степенью выраженности целей будущего,

наблюдается обратная картина : для них стратегия

«переключение на мечту» является предпочти-

тельной (32%), а стратегия «погружение в люби-

мое дело» «опускается» на последнюю позицию

(5,3%).

таким образом, полученные нами данные и

их интерпретация свидетельствуют о наличии у

молодых людей, характеризующихся высокой гиб-

костью, специфических особенностей совладания

с жизненными трудностями. Эти особенности свя-

заны с их склонностью в проблемных ситуациях

переключаться на другие виды деятельности, ко-

торые являются субъективно значимыми и позво-

ляют снять фрустрационную напряженность, но не

способствуют разрешению возникшей проблемы и

достижению поставленных ранее целей. Эта стра-

тегия поведения, судя по нашим результатам, сохра-

няется у гибких людей даже при наличии высоких

устремлений в будущее.

Вместе с тем выявленные закономерности

позволяют нам утверждать, что гибкость как ин-

дивидуальная особенность не может однозначно

рассматриваться в качестве личностного ресурса.

с одной стороны, гибкие молодые люди являются

адаптивными в плане сохранения своего психичес-

кого здоровья, но, с другой стороны, переключаясь

на субъективно значимое, они могут затруднять ре-

ализацию социально значимых целей.

следует обратить внимание, что, с нашей точ

-

ки зрения, современное общество, воспитывая мо-

лодых людей, не формирует у них чувства ответс-

твенности и самостоятельности, в силу чего при

столкновении с жизненными трудностями они не

склонны к их преодолению и всячески стремятся

их избежать. Наиболее выраженным это избегание

может быть характерно для молодых людей с высо-

кой гибкостью.

Поэтому при реализации инновационных про-

ектов, в которых ставка делается на перспективных

молодых людей, отличающихся оригинальностью

мышления и гибкостью поведения, необходимо

учитывать индивидуальную специфику поведения в

проблемных ситуациях. Эта специфика, по нашему

мнению, требует организации постоянного психо-

80

ПсИХоЛогИя соВЛаДаЮЩЕго ПоВЕДЕНИя

логического сопровождения участников инноваций

для успешного осуществления проектной деятель-

ности и достижения поставленных целей.

Библиографический список

1. Богомаз С. А. смысложизненные ориента

-

ции, копинг-стратегии и проблема прожек-

терства / В сб.: «Проблема смысла в науках

о человеке (к 100-летию В.Франкла)». мате

-

риалы междунар. конф. (москва, 18-21 мая

2005).м.: смысл, 2005. с. 133-140.

2. Богомаз С. А., Левицкая Т. Е.

К проблеме изу-

чения гибкости мышления как личностного

ресурса психического здоровья школьников

//сибирский психол. журн. 2002. Вып. 16-17.

с. 45-51.

3. Богомаз С. А., Левицкая Т. Е. гибкость реаги

-

рования учащихся в условиях психофизиоло-

гического эксперимента как диагностический

показатель их функционального состояния //

сибирский психол. журн. - 2003. - Вып. 18.

- с. 121-126.

4. Залевский Г. В.

Фиксированные формы пове-

дения в индивидуальных и групповых систе-

мах (в культуре, образовании, науке, норме и

патологии).- м.; томск: тгУ, 2004.

5. Лазарус Р. теория стресса и психофизиоло

-

гические исследовании / Эмоциональный

стресс: Пер. с англ.- м.: Наука, 1970. – с.

178-208.

6. Леонтьев Д. А. тест cмысложизненных ори

-

ентаций (сЖо). - м.: «смЫсЛ», 1992.

7. Лэнгле А.

Жизнь, наполненная смыслом.

Прикладная логотерапия.- м.: генезис, 2003.

8. Русалов В. М. опросник формально-динами

-

ческих свойств индивидуальности: методи

-

ческое пособие.- м: ИП раН, 1997.

9. Эммонс Р.

Психология высших устремлений:

мотивация и духовность личности / пер. с

англ.; под ред. Д.а. Леонтьева. – м.: смысл,

2004.

10. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г.

М. социально-психологическая диагностика

личности и малых групп. – м.: Изд-во Инс

-

титута Психотерапии, 2000.

11. Филоненко А. Л., Богомаз С. А. различия в

выборе копинг-стратегий лицами с разной

склонностью к манипулятивному поведению

// Значение прикладной психологии в новей-

шей истории россии: материалы Всероссий

-

ской научной интернет-конференции / под

общей редакцией профессора о.а. ахвердо

-

вой.- ставрополь, 2005.- с. 91-95.

12. Яковлева Е. Л. развитие творческого потенци

-

ала личности // Вопросы психологии. –1996.

– с. 28-34.

ВЛИЯНИЕ ОСОЗНАННОЙ

САМОрЕГУЛЯЦИИ И ЛОКУСА КОНТрОЛЯ

НА ФОрМИрОВАНИЕ КОПИНГ-СТрАТЕГИЙ

Ю.М. Босенко (Краснодар)

В поведении человека участвуют две составля-

ющие: надежда на успех и боязнь неудачи. Первая

из них выражает уверенность в достижении наме-

ченной цели, вторая же связана с тревожным опасе-

нием не суметь ее достичь, не оправдать ожиданий,

провалиться (Х. Хеккаузен). Важную роль играет и

конкретная ситуация. социальная значимость цели

также влияет на эмоциональное отношение челове-

ка к тому, что ему удается и что не удается сделать

(анцыферова, 1994; Китаев-смык, 1983).

Наиболее ярко стремление к достижению про-

является в спорте. И находит свое отражение в том,

каким образом человек планирует и программирует

достижение жизненных целей, учитывает значимые

внешние и внутренние условия, оценивает резуль-

таты и корректирует свою активность для достиже-

ния субъективно-приемлемых результатов.

Значимость достижений для большинства

людей повышает вероятность возникновения за-

щитных реакций, когда потребность в достижении

фрустрируется. Повторяющиеся неудачи могут по-

родить состояние привычной подавленности и при-

вести к устойчивому снижению веры в свои силы и

к хронической боязни неудачи. ориентированными

на неудачу называются люди с сильной боязнью

неудачи, сомневающиеся в своих способностях и

недооценивающие свои возможности (Батурин,

1999).

Переход от субъективного переживания не-

удачи к переживанию успеха рассматривается лич-

ностью как желанный и может быть достигнут, как

минимум, двумя способами: реальными преобразо-

ваниями и достижениями или активизацией совла-

дающего поведения.

мы предполагаем, что уровень сформиро

-

ванности осознанной саморегуляции поведения и

внутренний локус контроля повышает вероятность

положительного разрешения переживания неудачи

и помогают человеку справляться с внутренним

напряжением и дискомфортом способами, адекват-

ными личностным особенностям и ситуации.

Целью исследования была проверка выдвину-

той гипотезы путем установления взаимосвязи сов-

падающего поведения и осознанной регуляции пове-

дения, локусом контроля у спортсменов. В исследо-

вании принимали участие 120 спортсменов обоего

пола, в возрасте от 19 до 24 лет.