Петрухин В.Я. Мифы Финно-угров

Подождите немного. Документ загружается.

во

объяснить

nроисхождение

зла

в

мире

и

защи

тить

христианские

истины.

Прошло

много

столетий,

и

в

начале

XIX

века

другой

искатель

религиозной

nprtBJbl -

недавно

крещеный

мордвин

Кузьма

Алексеев,

объявив

се

бя

пророком

(как

и

волхвы),

также

поднял

вос

стание

против

властей

и

также

был ими

осуж

ден

(но

об

этом

пойдет

речь

ниже

-

в

главе

о

мордовской

мифологии).

Расправа

с

волхвами:

миф

и

ритуал

Итак,

Янь

Вышатич

на

nрактике,

исполь

зуя

средневековое судебное

расследование,

пыт

ку

и

казнь,

пытался

убедить

этих

нестойких

в

вере

христиан,

что

у

мира

есть

лишь

один

Тво

рец,

а

волхвы

не

способны

предугадать

и

собст

венное

будущее.

Эти

пытки

и

казнь

тоже

сами

по

себе

представляют

интерес.

Воевода

велел

повыдергивать

захваченным

волхвам

бороды:

этот

обычай

унижения,

нанесения

бесчестья

широко

распространен

в

архаичном

nраве,

в

том

числе

в

древнерусском

(недаром

даже

в

XVIII

в.

русские

люди

так

соnротивлялись

указу

Петра

1

брить

бороды).

Однако

для

чудских

окраин

Руси

этот

обычай

мог

иметь

доnолнu.тельныЙ

смысл.

Так,

в

записках

одного

из

первых

исследователей

Сибири

Г.

Новицкого

(XVIII

век)

сохранился

рас

сказ

шамана

манси

о

тоJЛ,

что

вместе

с

остри

женными

волосами

можно

исторгнуть

из

челове

ка

и

душу.

Волосы

(и

ногти)

-

неотделимая

часть

тела,

даже

остриженные

волосы

надо

хра

нить

при

себе.

Если

учесть,

что

описанные

собы

тия

происходили

в

ХI

веке,

то

можно

утверж

дать,

что

вместе

с

бородами

Янь

лишил

волхвов

силы

в

глазах

их

сторонников.

Повешение

на

дереве

также

было

широко

из

вестной

казнью

у

народов

Европы.

Так

расnрав-

МИФЫ

финно

угров

51

МИФЫ

ФИННО

УГРОВ

лялись

с

nрестуnниками.

И

вновь

мордовский

фольклор

помогает

объяснить

этот

обычай,

описанный

в

русской

летописи.

В

мордовской

песне

рассказывается,

как

некая

девица

кается

перед

смертью

и

просит

nохоронить

ее

не

на

кладбище,

а

«около

большой

дороги

на

старом

дубе».

Девица

эта

была

колдуньей:

она

три

года

провела

в

утробе

матери,

и

когда

появилась

на

свет,

хотела

«высушить

текущую

воду»,

навес-

ти

nорчу

на луга

и

хлебные

поля,

даже

nогубить

деревья

в

лесу.

Очевидно,

зловредная

девица

nри

знавалась

в

тех

nрестуnлениях,

в

которых

сами

волхвы

хотели

обвинить

истребляемых

ими

«лучших

жен»:

воевода

казнил

их

так,

как

следо

вало

казнить

ложных

обвинителей

в

ведовстве.

На

деревьях

иногда

хоронили

шаманов,

ко

торые,

как

считалось,

и

рождались

там

же,

в

птичьих

гнездах:

ведь

шаманы

должны

были

nро

никать

и

на

небо,

и

в

nреисnоднюю.

Иное

дело

-

nрестуnники-волхвы.

Повешение

казненных

на

дереве

у

реки

(водной

дороги)

-

между

небом

и

землей

-

означало,

что

они

не

могут

стать

злы

ми

духами

nреисnодней

и

после

смерти

вредить

людям,

не

могут

они

попасть

и

на

небо,

ибо

«при

вязаны»

к

дереву.

Их

окончательная

гибель

свер

шилась

однажды

ночью,

когда

медведь

пожрал

их

трупы.

Медведь

для

христиан

-

нечuстое

жи

вотное

(церковные

уставы

запрещали

даже

из

любленную

во всей

Европе

забаву

-

водить

уче-

ного

медведя).

Но

для финно-угров

медведь

-

это

священный

зверь,

тотем-nервоnредок,

сын

вер

ховного

бога,

некогда

сnустившийся

с

неба.

И

ду

ши

и

тела

волхвов

были

истреблены

...

Странную

историю

о

медведице-плакальщице

рассказывали

карельские

сказочники.

Однажды

у

старика

умерла

старуха,

и

тот

пошел

искать

плакаль-

52

щицу.

Первым

на

дороге

ему

попался

волк,

но

его

вы-

тье

не

подходило

для

похоронного

причитания.

Так

же

не

понравились

старику

лай

лисицы

и

причитания

зайца.

Зато

медведица

стала

причитать

по

правилам:

«Ах,

старик

мой

горемычный,

Умерла

твоя

старуха,

Кто

спечет

пирог

предлинный,

Кто

его

намажет

маслом,

Кто

сошьет

тебе рубаху?»

Старик

привел

медведицу

в

дом

оплакивать

ста

руху,

сам

же

пошел

за

попом.

Тут-то

«плакальщица»

И

съела

старуху.

У

коми

известна

сказка

о

жене

охотника,

которая

жарила

медвежью

лапу:

за

это

ее

съел

медведь,

охотник

же

нанял

в

плакальщицы

не

медведицу,

а

лису

...

Эта

история

напоминает

всем

известную

с

детства

сказку

о

глупом

мышонке.

Но

в

ней

об

наруживается

и

древний

-

дохристианский

-

смысл:

ведь

лесная

«плакальщица»

получила

свою

жертву

до

прихода

священника,

который

должен

был

позаботиться

о

спасении

ее

души.

Может

быть,

сюжет

сказки

восходит

к

тем

вре-

менам,

когда

финны

и

карелы

хоронили

своих

умерших

в

священных

рощах

хийси

и

почитали

медведя

как

священное животное.

Культ

медведя

и

медвежья

свадьба

в

Ярославском

Поволжье

МИФЫ

финно

угров

Медведь,

завершивший

в

летописи

прения

о

ве

ре

с

волхвами,

был

главным

героем

одной

легенды,

восходящей

к

древнерусским

временам.

В

ней

рас-

сказывается

об

основании

Ярославля.

Это

было

в

~

начале

ХI

в.,

когда

князь

Ярослав,

прозванный

Муд-

.

",<

;.,

..

рым,

правил

еще

в

Ростове,

На

месте

будущего

Яро-

славля

-

у

впадения

Которосли

в

Волгу

-

находи-

лось

урочище,

называемое

Медвежий

угол.

Там

обитали

«человецы

поганыя

веры»

-

злые

язычни-

53

МИФЫ

ФИННО

УГРОВ

54

ки.

Поклонялись

они

скотьему

богу

Волосу

(Веле

су),

в

святилище

которого

-

керемети

-

горел

не

угасимый

огонь

и

совершались

жертвоприношения.

Обряды

совершал

особо

почитаемый

волхв.

Купцы,

ходившие

по

Волге,

непрестанно

жало

вались

князю

Ярославу,

что

язычники

грабят

их

ка

раваны.

Тогда князь

с

дружиной

двинулся

к

Медве

жьему

углу.

Язычники

уступили

силе

и

клялись

сво

им

богом

Волосом

в

верности

князю,

креститься

же

не

желали.

Князю

пришлось

вновь

вернуться

туда

уже

со

священниками,

но

язычники

выпустили

на

князя

некоего

«лютого

зверя»

и

псов,

чтобы

они

рас

терзали

пришельцев.

Князь

повел

себя

как

герой

-

секирой

убил

зверя.

Строптивые

язычники

покори

лись,

легенда

же

о

княжеской

победе

дожила

до

но

вого

времени

-

так

в

гербе

Ярославля

появился

мед

ведь

с

секирой.

В

ярославской

легенде

nереnлелись воспоми

нания

о

славянском

язычестве

-

клятва

славян

ским

скотьим

богом

Волосом

-

и

местные

обычаи

поволжских

финнов,

жертвоприношения

в

кере

мети.

В

легенде

невозможно

отделить

славян

ское

от

финского,

тем

более,

что

верования

со

седних

народов

были

сходны:

культ

скотьего

бо

га

у

славян

действительно

непосредственно

связан

с

культом

медведя,

ведь

этот

зверь

был

опасен

для

скота

и

одновременно

воплощал

пло

дородие.

Но

и

у

финно-угров

-

коми

-

существо

вали

поверья

о

колдунах

-

шаманах,

имевших

медвежьи

лапы:

рассказ

об

одном

из

них,

напав

ших уже

в

XIV

в.

на

христианского

миссионера

Стефана

Пермского,

будет

nрuведен

ниже.

У

финнов

пастух,

наделявшийся

колдовскими

спо

собностями,

перед

выпасом

скотины

в

лесу

про

водил

по

спине

каждого

животного

медвежьей

лапой

с

когтями.

Наконец,

удмурты

верили,

что

нельзя

ломать

сучья

в

священной

роще

керемети

или

луде

-

иначе

ее

хозяин

Луд

явится

в

облике

медведя

и

растерзает

нарушителя

запрета.

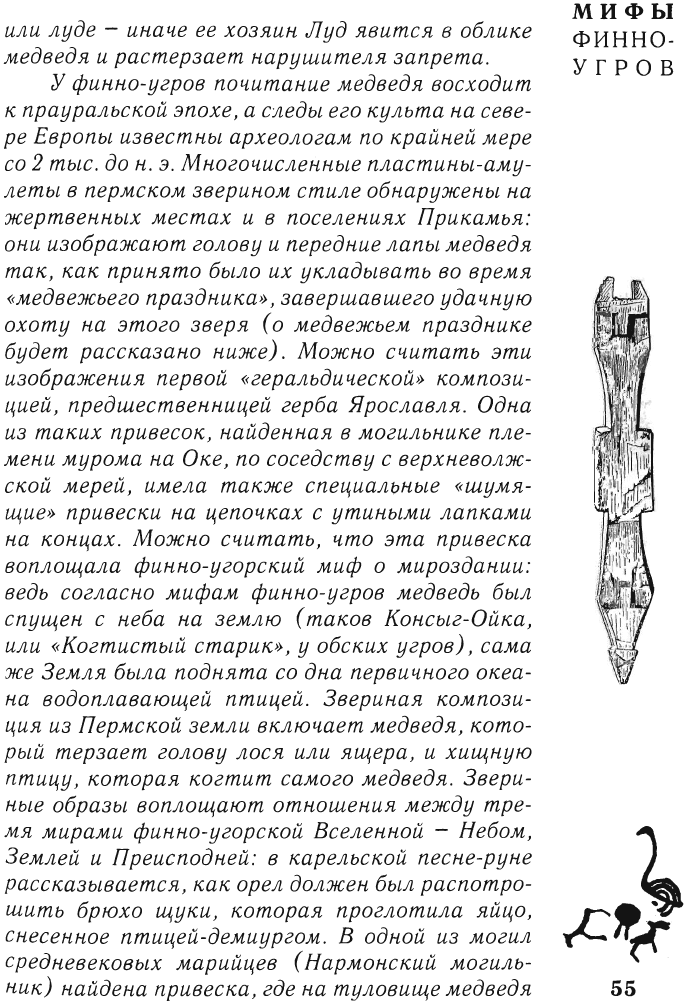

у

финно-угров

почитание

медведя

восходит

к

nрауральской

эпохе,

а

следы

его

культа

на

севе

ре

Европы

известны

археологам

по

крайней

мере

со

2

тыс.

до

н.

э.

Многочисленные

пластины-аму

леты

в

nермском

зверином

стиле

обнаружены

на

жертвенных

местах

и

в

поселениях

Прикамья:

они

изображают

голову

и

передние

лапы

медведя

так,

как

принято

было

их

укладывать

во

время

«медвежьего

праздника»,

завершавшего

удачную

охоту

на

этого

зверя

(о

медвежьем

nразднике

будет

рассказано

ниже).

Можно

считать

эти

изображения

первой

«геральдической»

компози

цией,

предшественницей

герба

Ярославля.

Одна

из

таких

привесок,

найденная

в

могильнике

пле

мени

мурома

на

Оке,

по

соседству

с

верхневолж

ской

мерей,

имела

также

специальные

«шумя

щие»

привески

на

цепочках

с

утиными

лапками

на

концах.

Можно

считать,

что эта

привеска

воплощала

финно-угорский

миф

о

мироздании:

ведь

согласно

мифам

финно-угров

медведь

был

спущен

с

неба

на

землю

(таков

Консыг-Ойка,

или

«Когтистый

старик»,

у

обских

угров),

сама

же

Земля

была

поднята

со

дна

nервичного

океа

на

водоплавающей

птицей.

Звериная

компози

ция

из

Пермской

земли

включает

медведя,

кото

рый

терзает

голову

лося

или

ящера,

и

хищную

птицу,

которая

когтит

самого

медведя.

Звери

ные

образы

воплощают

отношения

между

тре

мя

мирами

финно-угорской

Вселенной

-

Небом,

Землей

и

Преисnодней:

в

карельской

песне-руне

рассказывается,

как

орел

должен

был

распотро

шить

брюхо

щуки,

которая

проглотила

яйцо,

снесенное

птицей-демиургом.

В

одной

из

могил

средневековых

марийцев

(Нармонский

могиль

ник)

найдена

привеска,

где

на

туловище

медведя

МИФЫ

финно

У

Г

Р

О

В

55

МИФЫ

финно

УГРОВ

изображеl-l

СОЛЯрl-lЫЙ

Зl-lак

-

свидетельство

его

l-lебеСl-lого

nроисхождеl-lия;

в

мифе

саамов

СОЛI-lце

Пейве

разъезжало

по

небу

I-la

медведе.

Там,

где

начиналось

восстание

волхвов

-

в

Верхнем

(Ярославском)

Поволжье

-

и

где

исконны

ми

обитателями

были

племена

мери,

археологами

был

изучен

уникальный

погребальный

обряд.

В

больших

группах

курганов

IX

-

ХI

вв.

наряду

с

ору

жием,

украшениями,

жертвенной

пищей,

посудой

найдены

глиняные

амулеты

-

кольца

и

имитации

медвежьих

лап.

Помимо

Верхнего

Поволжья

такие

амулеты

найдены

только

в

курганах

Аландских

ост

ровов

на

Балтике,

где

жили

и

скандинавы,

и

финны:

оттуда

группа

переселенцев

и

перенесла

этот

обы

чай

в

Верхнее

Поволжье,

где

стали

изготовлять

за

гадочные

глиняные

кольца.

Обряд

был

мало

понятен

археологам,

хотя

по

читание

медведя

-

и

медвежьих

лап

-

было

распро

странено

повсюду,

где

водился

этот

зверь.

Остатки

настоящих

медвежьих

лап

и

подвески

из

медвежьих

клыков

-

обычная

находка

в

раннесредневековых

могилах

Северной

и

Восточной

Европы.

Широко

распространены

также

представления

о

том,

зачем

человеку

после

смерти

могут

понадобиться

медве

жьи

лапы,

особенно

-

когти:

согласно

этим

пред

ставлениям,

умершему

(как

и

упомянутому

выше

шаману

у

коми)

нужно

было

взобраться

на

Мировое

древо

или

ледяную

гору,

чтобы

достичь

загробной

обители.

Охотник

коми,

которому

удавалось

в

оди

ночку

убить

медведя,

отрубал

животному

лапы

и

хранил

их,

чтобы

удача

не

оставляла

его.

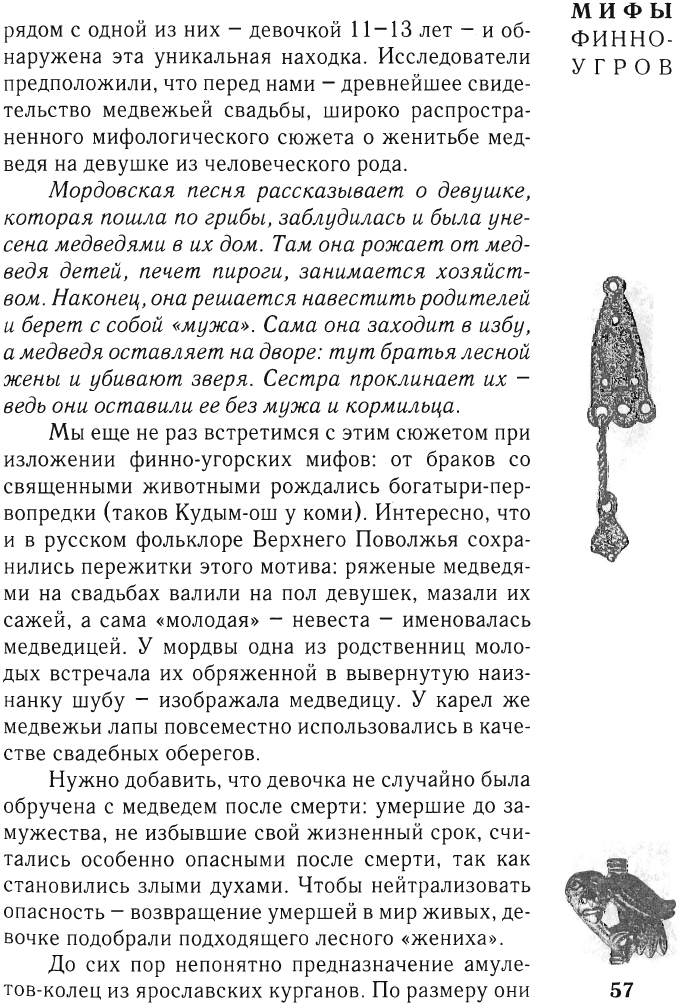

Однако

сравнительно

недавно,

в

19'10

г.,

архео

логи

нашли

в

погребении

одного

из

ярославских

курганов

не

глиняный

или

бронзовый

амулет,

а

ос

татки

настоящей

медвежьей

лапы,

на

палец

которой

был

надет

серебряный

перстень

с

сердоликовой

56

вставкой.

В

могиле

были

погребены

две

женщины,

рядом

с

одной

из

них

-

девочкой

11-13

лет

-

и

об

наружена

эта

уникальная

находка.

Исследователи

предположили,

что

перед

нами

-

древнейшее

свиде

тельство

медвежьей

свадьбы,

широко

распростра-

ненного

мифологического

сюжета

о

женитьбе

мед-

ведя

на

девушке

из

человеческого

рода.

Мордовская

песня

рассказывает

о

девушке,

которая

пошла

по

грибы,

заблудилась

и

была

уне

сена

медведями

в

их

дом.

Там

она

рожает

от

мед-

ведя

детей,

печет

nироги,

занимается

хозяйст

вом.

Наконец,

она

решается

навестить

родителей

и

берет

с

собой

«мужа».

Сама

она

заходит

в

избу,

а

медведя

оставляет

на

дворе:

тут

братья

лесной

жены

и

убивают

зверя.

Сестра

nроклинает

их

-

ведь

они

оставили

ее

без

мужа

и

кормильца.

Мы

еще

не

раз

встретимся

с

этим

сюжетом

при

изложении

финно-угорских

мифов:

от

браков

со

священными

животными

рождались

богатыри-пер

вопредки

(таков

Кудым-ош

у

коми).

Интересно,

что

и

в

русском

фольклоре

Верхнего

Поволжья

сохра

нились

пережитки

этого

мотива:

ряженые

медведя

ми

на

свадьбах

валили

на

пол

девушек,

мазали

их

сажей,

а

сама

«молодая»

-

невеста

-

именовалась

медведицей.

у

мордвы

одна

из

родственниц

моло-

дых

встречала

их

обряженной

в

вывернутую

наиз-

нанку

шубу

-

изображала

медведицу.

У

карел

же

медвежьи

лапы

повсеместно

использовались

в

каче-

стве

свадебных

оберегов.

Нужно

добавить,

что

девочка

не

случайно

была

обручена

с

медведем

после

смерти:

умершие

до

за

мужества,

не

избывшие

свой

жизненный

срок,

счи-

тались

особенно

опасными

после

смерти,

так

как

становились

злыми

духами.

Чтобы

нейтрализовать

опасность

-

возвращение

умершей

в

мир

живых,

де

вочке

подобрали

подходящего

лесного

«жениха».

До

сих

пор

непонятно

предназначение

амуле-

МИФЫ

ФИННО-

УГРОВ

тов-колец

из

ярославских

курганов.

По

размеру

они

57

МИФЫ

ФИННО

УГРОВ

58

напоминают

браслеты

и

не

могут

быть

«обручальны

ми».

Тут

нельзя

не

вспомнить

ярославскую

легенду,

рассказывающую,

как

язычники

клялись

Волосу,

а

также

отрывок

из

«Повести

временных

лет»,

где

упоминается

ритуал

клятвы

у

русских

до

принятия

христианства:

дружинники

в

знак

соблюдения

мир

ного

договора

возлагают

кольца-обручи

и

оружие

перед

кумиром.

Неясно,

с

каким

богом

могли

быть

связаны

эти

амулеты,

но,

видимо,

язычники

рассчи

тывали

на

его

покровительство

и

на

том

свете.

Финская

заговорная

грамота

Мы

видим,

как

на

чудских

окраинах

Руси

уже

в

раннем

средневековье

переплетались

финно-угор

ские,

славянские,

дохристианские,

христианские

и

еретические

идеи

и

обычаи.

Об

этом

свидетельству

ют

также

жертвенные

места

саамов

и

самодийцев,

где

среди

массы

жертвенных

предметов

могут

быть

обнаружены

символы

не

только

местного,

но

и

хри

стианского

культа.

Результатом

этого

взаимодействия

культур

стала

еще

одна

сенсационная

находка,

представля

ющая

собой

древнейший

финский

писаный

текст.

Одна

из

новгородских

берестяных

грамот,

которых

обнаружено

ныне

более

1000,

датированная

ХIII

в.,

содержит

необычный

текст,

записанный

кирилличе

скими

буквами:

«Юмолануоли

.i.

нимижи

Ноулисъханолиомобоу

Юмоласоудьнииохови~

Вот

как

его

перевел

один

из

ведущих

финно-уг

роведов

Е.А.

Хелимский:

«Божья

стрела,

1

О

имен

твоих

Стрела

сверкни,

стрела

выстрели

Бог

суд

так

правит»

В

грамоте

употребляется

знакомое

нам

имя

не

бесного

бога

Юмала:

ему

принадлежат

стрелы,

ко

торыми

бог

поражает

злых

духов

-

правит

небес

ный

суд

(вспомним

о

чудесной

способности

финско

го

владыки

стрелять

сразу

тремя

стрелами);

показательно,

что

в

финском

фольклоре

словом

юмала

могут обозначать

и

христианского

Бога,

и

колдуна.

Записанный

заговор

явно

направлен

про

тив

духов

болезней

-

и

в

славянских

заговорах

их

истребляют

Божьи

стрелы.

Один

из

русских

загово

ров

призывает:

«и

стрел

и

батюшко,

истинный

Хри

стос,

в

мою

любимую

скотинку

своим

тугим

луком

и

калеными

стрелами

в

ясныя

очи,

В

сырую

кость,

и

угони,

выганивай

двенадцать

ногтей,

двенадцать

не

дугов,

тринадцатый

набольший».

Другой

русский

заговор

не

менее

интересен

для

понимания

того,

насколько

взаимными

были

представления

финно-угров

и

славян.

Сам

Гос

подь

Саваоф

«испускает»

в

этом

заговоре

от

своего

nрестола

«царя

грома

и

царицу

моланию;

царь

гром

грянул,

царица

молания

огненное

пла

мя

спустила,

молния

освистала;

разскакались

и

разбежались

всякие

нечистые

духи;

и

как

из

тыя

Божией

милости,

из

грозной

тучи

вылетает

грозная

громовая

стрела,

и

сколь

она

грозно

и

пылко

и

ярко,

и

приничево

диявола

изгоняет,

и

нечистаго

духа

КССН

(неясная

аббревиатура

-

имя

демона),

и

мамонта

насыльного,

и

нахожего

у

меня,

раба

Божия,

и

из

двора

выганивает,

ка-

мень

и

древо

разбивает».

Божьи

стрелы

должны

прогнать

дьявола

и

насыльного

«дворового

ма-

монта»

в

свои

прежние

жилища.

Дело

в

том,

что

представления

о

мамонте

как

о

древнем

допо

топном

чудовище,

обитателе

подводного

мира,

характерны

для

финно-угорского

фольклора,

и

МИФЫ

финно

УГРОВ

из

него

перешли

в

русский

заговор.

59

МИФЫ

ФИННО

УГРОВ

60

Интересно,

что

среди

финских

слов

в

новгород

ской

грамоте

читается

одно

древнерусское

-

«суд»:

видимо,

представление

о

Божьем

суде

стало

доступно

прибалтийским

финнам

в

результате

русского

хрис

тианского

влияния

-

вспомним

суд

Яня

Вышатича

над

волхвами.

Юмала,

в

этом

тексте

небесный

стре

лок,

уже

явно

ассоциируется

с

христианским

Богом.

В

свою

очередь,

по

верованиям

русских

помо

ров,

болезни

-

это

стрелы,

которые

пускают

из

Ко

релы

по

ветру

колдуны.

Нойданнуолu

-

горящая

стрела,

выпускаемая

колдуном,

-

не

знает

промаха.

«С

ветру»

начинается

колотье

в

суставах,

которое

именуется

«стрелья»

или

«стрел».

Тех

же

колдунов

часто

приглашают

как

целителей,

ибо

только

они

и

могут

вылечить

болезнь,

а

также

на

похороны

и

свадьбу;

они

же

считаются

искусными

кораблестро

ителями.

Новгородская

берестяная

грамота

-

ран

нее

свидетельство

таких

взаимосвязей

русского

и

финского

обрядового

фольклора.

Гневливый

громовник

и

небесная

свадьба.

Перкунас

и

Перкель

И

другие

финно-угорские

небесные

боги

-

са

амский

Айеке,

финский

и

карельский

Укко,

мордов

ский

Пурьгине-паз

могут

преследовать

злых

духов

громовыми

стрелами.

Но

здесь

очевидно

древнее

германское

и

балто-славянское

влияние

на

образы

богов-громовников.

Великий

русский

филолог

и

историк

А.А.

Шах

матов

в

начале

ХХ

в.

записал

у

мордвы-эрзи

замеча

тельную

свадебную

песню,

исполнявшуюся

при

приготовлении

свадебного

каравая:

«Перьть,

перьть,

благый

бурьгине,

Уж

перьть

ёнкски

пурьгине,

И

серьгедеть

вергедеть,

Каракарчи

васыдить.»