Персин Л.С, Елизарова В.М., Дьякова С.В. Стоматология детского возраста

Подождите немного. Документ загружается.

• определение прикуса (окклю-

зии зубных рядов);

• оценку расположения уздечек

верхней и нижней губ, языка;

• оценку расположения и размера

языка;

• изучение конфигурации неба.

Клиническое обследование начи-

нается с опроса ребенка и его роди-

телей. Ортодонта интересуют общие

данные о пациенте: возраст, место

жительства, бытовые условия, пита-

ние, место воспитания или обучения,

род занятий родителей. Опрос также

необходим для определения

этиологии аномалии зубочелюстной

системы. Следует выяснить у матери

ребенка, каково было состояние ее

здоровья во время беременности, ка-

ковы наследственность и течение ро-

дов, доношенным или недоношенным

родился ребенок, его масса тела при

рождении, способ вскармливания

(грудное, искусственное или

смешанное) и до какого времени;

который по счету ребенок. Уточняют,

в каком возрасте и какой степени

тяжести он перенес различные за-

болевания — рахит, диспепсию, га-

строэнтерит, корь, коклюш, ветряную

оспу, скарлатину, дифтерию и др.

Обращают внимание на время

прорезывания первых молочных зу-

бов, а также когда ребенок начал хо-

дить и говорить. Выясняют, как ды-

шит ребенок днем и ночью (дыхание

носовое или ротовое, с закрытым или

открытым ртом), привычное по-

ложение ребенка во время сна, есть

или были вредные привычки и какие

(сосание пальца, языка, кусание ног-

тей, карандаша и др.). Уточняют вре-

мя и причины преждевременной по-

тери молочных и постоянных зубов,

время начала смены зубов. Выясня-

ют, проводились ли ранее ортодон-

тическое лечение (в каком возрасте,

как долго, какими аппаратами), опе-

ративное вмешательство в полости

рта (по какому поводу и когда), была

ли травма ЧЛО, какие неудобства

пациент испытывает в данный мо-

мент, на что жалуется (эстетические

или функциональные нарушения).

При осмотре ребенка оценивают его

соматическое и психическое разви-

тие, соответствие его возрасту. Обра-

щают внимание на рост, массу тела,

упитанность, физическое развитие и

осанку. Лицо пациента осматривают

в фас и профиль, определяют высоту

и симметричность его левой и правой

половин, положение головы. Все эти

сведения позволяют дать общую

характеристику роста и формирова-

ния организма и, что важно, помога-

ют определить патогенетическую

взаимосвязь зубочелюстных анома-

лий с ослаблением опорно-связоч-

ного аппарата и нарушением осанки.

13.5.2. Антропометрические

исследования лица и головы

пациента

Антропометрическое исследование

основано на закономерностях стро-

ения лицевого и мозгового отделов

черепа, пропорциональности соот-

ношения разных отделов головы и

отношений их к определенным

плоскостям. Изучение лица пациента

проводят по фотографиям и

телерентгенограммам (ТРГ). Для

характеристики размеров головы и

лица пациента определяют следую-

щие их параметры: ширину, высоту,

длину и глубину. Ширину головы и

лица изучают в верхней, средней и

нижней ее частях (рис. 13.12):

• ширину головы (ей—ей) — между

латерально выступающими точка-

ми (ей) на боковой поверхности

головы слева и справа;

• морфологическую ширину лица

(zy—zy) — между наиболее высту-

пающими кнаружи точками (zy)

скуловой дуги слева и справа;

• ширину лица (go—go) — между

нижними и кзади расположенными

точками (go) углов нижней че-

люсти справа и слева. Также из-

меряют ширину нижней челюсти.

Измерение длины головы (gl—op)

проводят между наиболее выступа

ющей точкой (gl) на нижней части

л

ба по срединно-сагиттальной

плоскости выше корня носа, между

бровями и наиболее выступающей

кзади точкой (ор) затылка на сре

динно-сагиттальной плоскости

(рис. 13.13).

Высоту головы (t—v) определяют от

точки (t), расположенной на козелке

уха, по перпендикуляру к линии gl—

ор до наиболее выступающей точки

(v) на окружности головы. Изучают

наряду с определением высоты

головы высоту лица: мор-

фологическую (верхняя, нижняя и

полная) и физиономическую.

Верхнюю морфологическую вы-

соту лица (п—рг) измеряют между

точкой (п), находящейся на пересе-

чении медианной (срединной) плос-

кости с носолобным швом, и самой

передней точкой (рг) альвеолярного

гребня верхней челюсти в срединном

сечении при ориентации черепа по

франкфуртской плоскости.

Нижнюю морфологическую вы-

соту лица (рг—gn) определяют меж-

ду точками рг и gn соединения кон-

тура нижнего края нижней челюсти

и наружного контура симфиза.

Полную морфологическую высоту

лица (n—gn) измеряют между точкой

п и точкой gn. Физиономическую

высоту лица (tr—gn) определяют

между точкой (tr), расположенной на

сагиттальной плоскости на границе

между лбом и волосистой частью

головы, и точкой gn.

Глубину лица оценивают по 4

размерам, которые определяют от

точки t до точек: п — накожной, sn

— наиболее заднерасположенной

точки на месте перехода нижнего

контура носа в верхнюю губу, pg —

самой передней точки подбородоч-

ного выступа в срединном сечении

при ориентации головы по франк-

фуртской плоскости, gn.

Для характеристики формы головы

и лица применяются индексы,

представляющие собой процентное

Рис. 13.12. Измерение ширины головы

(ей—ей), морфологической ширины

лица (zy—zy), гениальной ширины лица

(go—go).

Точки костной основы обозначают заглав-

ными буквами, а точки мягких тканей —

строчными.

Рис. 13.13. Измерение длины (gl—ор) и

высоты (t—v) головы.

соотношение размеров головы и

лица.

Форму головы определяют по

поперечно-продольному, высотно-

продольному и высотно-попереч-

ному индексам. Наибольшее значе-

ние имеет и чаще всех используется в

практической работе поперечно-

продольный (черепной, головной)

индекс — процентное соотношение

525

Рис. 13.14. Определение лицевого ин-

декса Izard.

Рис. 13.15. Изучение лица в фас (по

ширины и длины головы. Эта вели-

чина при долихоцефалической форме

головы менее 75,9, при мезоце-

фалической - 76-80,9, при брахи-

цефалической - 81-85,4, при ги-

пербрахицефалической — 85 5 и

выше.

Форму лица можно определить с

помощью различных лицевых ин-

526

дексов. Лицевой индекс по Garson

определяют по процентному соот-

ношению морфологической высоты

лица (n—gn) и ширины лица в об-

ласти скуловых дуг (zy—zy). По ве-

личине этого индекса выделяют

следующие типы лица: очень широ-

кое, широкое, среднее, узкое, очень

узкое.

Морфологический лицевой индекс

(IFM) Izard равен процентному

отношению расстояния от точки

пересечения средней линии лица

(oph) и касательной к надбровным

дугам до точки gn к ширине лица в

области скуловых дуг (zy—zy). Ве-

личина индекса 104 и более харак-

теризует узкое лицо, от 97 до 103 —

среднее, от 96 и меньше — широкое

(рис. 13.14).

zy-zy

Лицо пациента изучают в фас и

профиль. В фас оценивают симмет-

ричность левой и правой половин

лица, а также соразмерность верхней,

средней и нижней трети лица (рис.

13.15). Профиль лица оценивают по

его виду, который бывает вогнутым,

прямым и выпуклым в зависимости от

соотношения положения точек n, sn и

pg. При оценке профиля лица

учитывают положение верхней (UL) и

нижней губ (LL) по отношению к

эстетической плоскости (название

предложено Ricketts), проходящей

через точку (EN) на кончике носа и

точку (DT), соответствующую точке

pg. Высту-пание нижней губы

соответствует выпуклому профилю

лица. Вогнутым профиль лица

считают при отстоянии нижней губы

назад от эстетической плоскости

более чем на 2 мм.

Между формой лица и шириной,

длиной зубных рядов, их апикаль-

ными базисами установлена устой-

чивая взаимосвязь, поэтому при

определении индивидуальной сред-

ней нормы размера зубных рядов

обязательно учитывают форму лица.

13.5.3. Измерения гипсовых

моделей челюстей

В первое посещение пациента от-

тискной массой снимают слепки с

челюстей до переходной складки,

чтобы отчетливо были видны аль-

веолярные отростки, апикальные

базисы и небный свод, подъязычная

область, уздечки языка и губ. Моде-

ли отливают из гипса или супер-

гипса. Основание моделей можно

оформить при помощи специальных

приборов, резиновых форм или

обрезать так, чтобы углы цоколя со-

ответствовали линии клыков, осно-

вания были параллельны жеватель-

ным поверхностям зубов. На моде-

лях отмечают фамилию, имя паци-

ента, возраст и дату снятия слепков.

Такие модели называют контроль-

ными, или диагностическими.

Для изучения размеров зубов,

зубных рядов, апикальных базисов

челюстей целесообразно исполь-

зовать измеритель или специальный

штангенциркуль, а также различные

приспособления типа ортокреста,

симметроскопа, ортометра. Изучение

моделей проводят в трех взаимно

перпендикулярных плоскостях:

сагиттальной, окклюзионной, тубе-

ральной (фронтальной) и соответст-

вующих им направлениях: сагит-

тальном, трансверсальном и верти-

кальном.

Измерения зубов. Измерение ши-

рины, высоты и толщины коронко-

вой части зуба. Ширину коронковой

части зуба определяют в самой ши-

рокой части зуба: на уровне экватора

у всех зубов, на уровне режущего

края у нижних резцов (рис. 13.16).

Для передней группы зубов это ме-

диально-латеральный размер зуба, а

для боковой — мезодистальный. Од-

нако в современной научной лите-

ратуре как отечественной, так и за-

рубежной о ширине коронковой ча-

сти всех зубов говорят как о мезио-

дистальном его размере.

Высоту коронковой части посто-

янных зубов измеряют от режущего

Рис. 13.16. Измерение ширины зуба с

помощью штангенциркуля.

края зуба до его границы со слизи-

стой оболочкой: передних зубов —

по середине вестибулярной поверх-

ности, боковых — по середине щеч-

ного бугра.

Толщина коронковой части зуба —

это его мезиодистальный размер для

резцов и клыков и ме-

диолатеральный размер для премо-

ляров и моляров.

Средние значения нормальной

коронковой части молочных зубов

представлены в табл. 13.3, постоян-

ных — в табл. 13.4.

Взаимоотношение размеров по-

стоянных резцов верхней и нижней

челюстей определяют по индексу

Тонна. Этот индекс в норме равен

1,33.

Сумма ширины 4 верхних резцов _

Сумма ширины 4 нижних резцов

Т а б л и ц а 13.3. Средняя ширина мо-

лочных зубов в мм (по Ветцелю, 1950)

Резцы

Клы

-

ки

Моляры

Челюсть

цент

-

раль-

ный

боко

-

вой

пер

-

вый

вто

-

рой

Верхняя

Нижняя

6,75

4,55

5,4

4,85

7,1

6,1

7,2 6

8

10,75

527

Измерения зубных рядов проводят

в трансверсальном (поперечном) и

сагиттальном (продольном)

направлениях. В трансверсальном

направлении изучают ширину, в са-

гиттальном — длину зубных рядов.

Трансверсальные размеры зубных

рядов. У детей в период прикуса

молочных зубов З.И. Долгополова

(1973) предложила измерять ширину

зубных рядов на верхней и нижней

челюстях между центральными и

боковыми резцами, клыками,

первыми и вторыми молочными

молярами. Измерительные точки у

центральных и боковых резцов и

клыков расположены на вершинах

зубных бугорков, у первых и вторых

молочных моляров — на жеватель-

ных поверхностях в переднем уг-

лублении на месте пересечения

продольной и поперечной борозд.

В период прикуса постоянных зу-

бов для определения трансверсаль-

ных размеров зубных рядов исполь-

зуют методику Пона, которая осно-

вана на зависимости между суммой

мезиодистальных размеров 4 верх-

528

них резцов и расстоянием между

первыми премолярами и первыми

молярами на верхней и нижней че-

люстях. С этой целью Пон предложил

точки измерения, которые при

смыкании зубов верхней и нижней

челюстей совпадают, и, следовате-

льно, ширина их зубных рядов оди-

накова.

В области первых премоляров

ширину зубного ряда, согласно По-

ну, измеряют на верхней челюсти

между точками в середине межбуг-

ровой фиссуры, на нижней челюсти

между дистальными контактными

точками на скате щечных бугров.

В области первых постоянных

моляров ширину зубного ряда

определяют на верхней челюсти

между точками в передних углубле-

ниях продольной фиссуры, на ниж-

ней челюсти между задними щеч-

ными буграми (рис. 13.17).

В период смены зубов вместо из-

мерительных точек на премолярах

используют дистальные ямочки

первых молочных моляров на верх-

ней челюсти или их задние щечные

Рис. 13.17. Измерительные точки Пона и измерение зубных рядов.

бугры на нижней челюсти. Кроме

ширины зубных рядов в области

премоляров и моляров, целесообразно

изучать ширину зубных рядов в

области клыков между вершинами их

режущих краев.

Сагиттальные размеры зубных рядов

у детей определяют в возрасте от 3 до

6—7 лет (в период прикуса молочных

зубов).

Длину переднего отрезка зубного

ряда измеряют от середины рас-

стояния между мезиальными углами

центральных резцов с их вестибуляр-

ной поверхности по сагиттальной

плоскости до точки пересечения с

линией, соединяющей дистальные

поверхности коронок молочных клыков,

общую же сагиттальную длину зубного

ряда — до точки пересечения с линией,

соединяющей дистальные поверхности

вторых молочных моляров (рис. 13.18).

Измеряют также лонгитудиналь-ную

длину зубных рядов, которая в норме

равна сумме мезиодистальных размеров

12 зубов.

Симметричность зубных рядов и

смещение боковых зубов исследуют

путем сопоставления размеров правой и

левой половин зубного ряда и

определения одностороннего мези-

ального сдвига боковой группы зу

бов

на гипсовых моделях челюстей (рис.

13.19). Для этого проводят по-

строение прямоугольных треуголь-

ников, одним катетом у которых

является срединный небный шов,

другим —

перпендикуляр от него до

точек Пона на первых премолярах и

первых молярах, а гипотенузой —

линия между контактными точками

Рис. 13.18.

Определение длины перед

-

него от

резка зубного ряда.

529

Рис. 13.19. Изучение симметричности

зубного ряда по Schmuth.

Рис. 13.20. Изучение симметричности

зубных рядов по методике Fuss.

центральных резцов и точками

Пона (рис. 13.20).

Смещение боковых зубов мези-

ально на гипсовых моделях челю-

стей можно определить, сравнивая

расстояния от межрезцового сосоч-

ка до вершин клыков или точек Пона

на первых премолярах и первых

молярах справа и слева. На стороне

предполагаемого мезиаль-ного

смешения боковых зубов это

расстояние будет меньше по срав-

нению с противоположной стороной

и нормой (рис. 13.21).

Положение боковых зубов можно

также оценить относительно точки

«О», расположенной на пересечении

срединного небного шва и касатель-

ной к дистальным поверхностям пер-

вых постоянных моляров. Расстояние

от этой точки до измерительных то-

чек Пона на первых премолярах (ли-

ния б) и первых моляров (линия а), а

также расстояние по срединному

небному шву от точки «О» до вер-

шины межрезцового сосочка. Рас-

стояние от точки «О» до измери-

тельных точек справа и слева должно

быть равным (рис. 13.22).

Необходимо исследовать сегмен-

ты зубных рядов, небный свод.

Значения параметров небного

свода (длину, высоту, ширину и угол

неба) определяют по следующей

методике:

• длину небного свода — от вершины

межрезцового сосочка (латераль-

ные аппроксимальные поверхности

центральных резцов) по средин-

ному небному шву до линии, сое-

диняющей дистальные поверхно-

сти первых постоянных моляров;

Рис. 13.22. Изучение симметричности

зубного ряда с помощью точки «О».

глубину небного свода — по ве-

личине перпендикуляра от наи-

более глубокой точки на вычер-

ченном контуре неба на линию,

соединяющую вершины межзуб-

ных сосочков между вторыми

премолярами и первыми моля-

рами;

ширину небного свода — по ли-

нии, соединяющей вершины

межзубных сосочков между вто-

рыми премолярами и первыми

молярами;

угол неба (угол «а») — по методи-

ке Персина и Ерохиной, основы-

ваясь на некоторых положениях

при его построении. Исходной

Рис. 13.23. Измери-

тельные точки для

определения ширины

и длины апикальных

базисов челюстей (по

Хаусу).

плоскостью является плоскость,

параллельная туберальной, кото-

рая проходит через измерительные

точки Пона в области первых

премоляров. В месте ее пересе-

чения с сагиттальной плоскостью

на срединном небном шве — точка

1 — строят угол, составляющими

которого являются линия, па-

раллельная основанию плоскости

симметрографа, и линия до вер-

шины межрезцового сосочка —

точка 2.

Индекс высоты неба определяют

на гипсовых моделях челюстей и

рассчитывают по формуле:

Индекс высоты неба =

Высота неба

Ширина зубного ряда

Измерения апикального базиса.

Ширину апикального базиса верхней

челюсти определяют на гипсовой

модели по прямой между наиболее

глубокими точками в области fossae

canina (в углублении между

верхушками клыков и первых пре-

моляров), а на модели нижней че-

люсти — между этими же зубами,

отступя от уровня десневого края на

8 мм (рис. 13.23).

531

530

100.

Рис. 13.24. Симметроскопия верхнего зубного ряда.

рис. 13.25. Построение'

диаграммы Хаулея-

Гербера- Гербста.

Длину апикального базиса изме-

ряют на верхней челюсти от точки А

(место пересечения срединного не-

бного шва с линией, соединяющей

центральные резцы в области шейки

с небной поверхности) по средин-

ному небному шву до линии, соеди-

няющей дистальные поверхности

первых постоянных моляров; на

нижней челюсти — от точки Б (пе-

редняя поверхность режущих краев

центральных резцов) по перпенди-

куляру до пересечения с линией, со-

единяющей дистальные поверхно-

сти первых постоянных моляров.

13.5.4. Графические методы

диагностики

Изучение формы зубных рядов.

Верхний и нижний зубные ряды в

период прикуса молочных зубов

представляют собой полукруг, в пе-

риод прикуса постоянных зубов

верхняя зубная дуга имеет форму

полуэллипса, нижняя — параболы.

Форму зубных рядов можно оцени-

вать с помощью графических мето-

дов, используя различные приспо-

собления или геометрические по-

строения, — симметроскопию, фо-

тосимметроскопию, симметрогра-

фию, параллелографию, диаграмму

Хаулея—Гербера—Гербста.

532

Симметроскопия. С помощью

этого метода изучают место распо-

ложения зубов в трансверсальном и

сагиттальном направлениях. Орто-

крест (ортодонтический крест) при-

меняют для экспресс-диагностики.

Он представляет собой прозрачную

пластину, на которую нанесен

крест с миллиметровыми деления-

ми или миллиметровая сетка с де-

лениями через 1—2 мм. Пластину

накладывают на гипсовую модель

верхней челюсти, ориентируя крест

по срединному небному шву, и за-

тем изучают расположение зубов по

их отношению к срединной и попе-

речной линиям (рис. 13.24).

Фотосимметроскопия представ-

ляет собой метод симметроскопии

диагностических моделей челюстей

с последующим их фотографирова-

нием в определенном режиме. Фо-

тографию моделей челюстей со

спроецированной на нее миллимет-

ровой сеткой в дальнейшем изуча-

ют и проводят измерения.

Пользуются при этом симметро-

графом, на котором изучаемую диа-

гностическую модель челюсти ори-

ентируют, а затем фиксируют отно-

сительно перпендикулярно распо-

ложенных измерительных шкал.

Целесообразно применять паралле-

лограф, который позволяет прово-

дить сагиттальные, трансверсаль-

ные и угловые измерения. На моде-

ли челюсти находят условную базо-

вую точку отсчета. В качестве такой

точки авторы используют точку пе-

ресечения сагиттальной и трансвер-

сальной плоскостей с мезиальной

поверхностью первых постоянных

моляров. В диагностике применяют

диаграммы, по которым определя-

ют сумму мезиодистальных разме-

ров трех верхних зубов. Для опреде-

ления формы зубного ряда модель

накладывают на чертеж так, чтобы

ее средняя линия, проходящая по

небному шву, совпадала с диамет-

ром AM, а стороны равносторонне-

го треугольника FEG проходили

между клыками и премолярами. За-

тем тонко заточенным карандашом

обводят контур зубного ряда и

сравнивают имеющуюся форму с

кривой диаграммы (рис. 13.25).

13.5.5. Рентгенологические методы

исследования

Рентгенографическое исследование

необходимо для уточнения диагно-

за, определения плана и прогноза

лечения, изучения изменений, про-

исходящих в процессе роста ребен-

ка, а также под влиянием лечебных

мероприятий. В зависимости от

цели важно правильно выбрать

наиболее эффективные методы

рентгенологического исследования.

Эти методы разделяются на внутри-

ротовые и внеротовые.

Внутриротовая рентгенография

производится с помощью денталь-

ных аппаратов различных конст-

рукций. Она позволяет изучить со-

стояние твердых тканей зубов, их

пародонта, альвеолярных отрост-

ков и челюстных костей с целью

выявления деструктивных измене-

ний, кист, новообразований, врож-

денных и приобретенных дефек-

тов, а также уточнения аномалий

положений зачатков зубов, степени

формирования их коронок и кор-

ней, ретенции зубов, аномалий их

формы, соотношения корней мо-

лочных и коронок постоянных зу-

бов.

Внутриротовая рентгенограмма

срединного небного шва необходи-

ма для изучения его строения, сте-

пени окостенения, изменений, про-

исходящих при медленном или бы-

стром раскрытии шва в процессе

расширения верхней челюсти, уточ-

нения показаний к хирургической

пластике уздечки верхней губы,

если ее волокна вплетаются в сре-

динный небный шов и способству-

ют возникновению диастемы.

<т

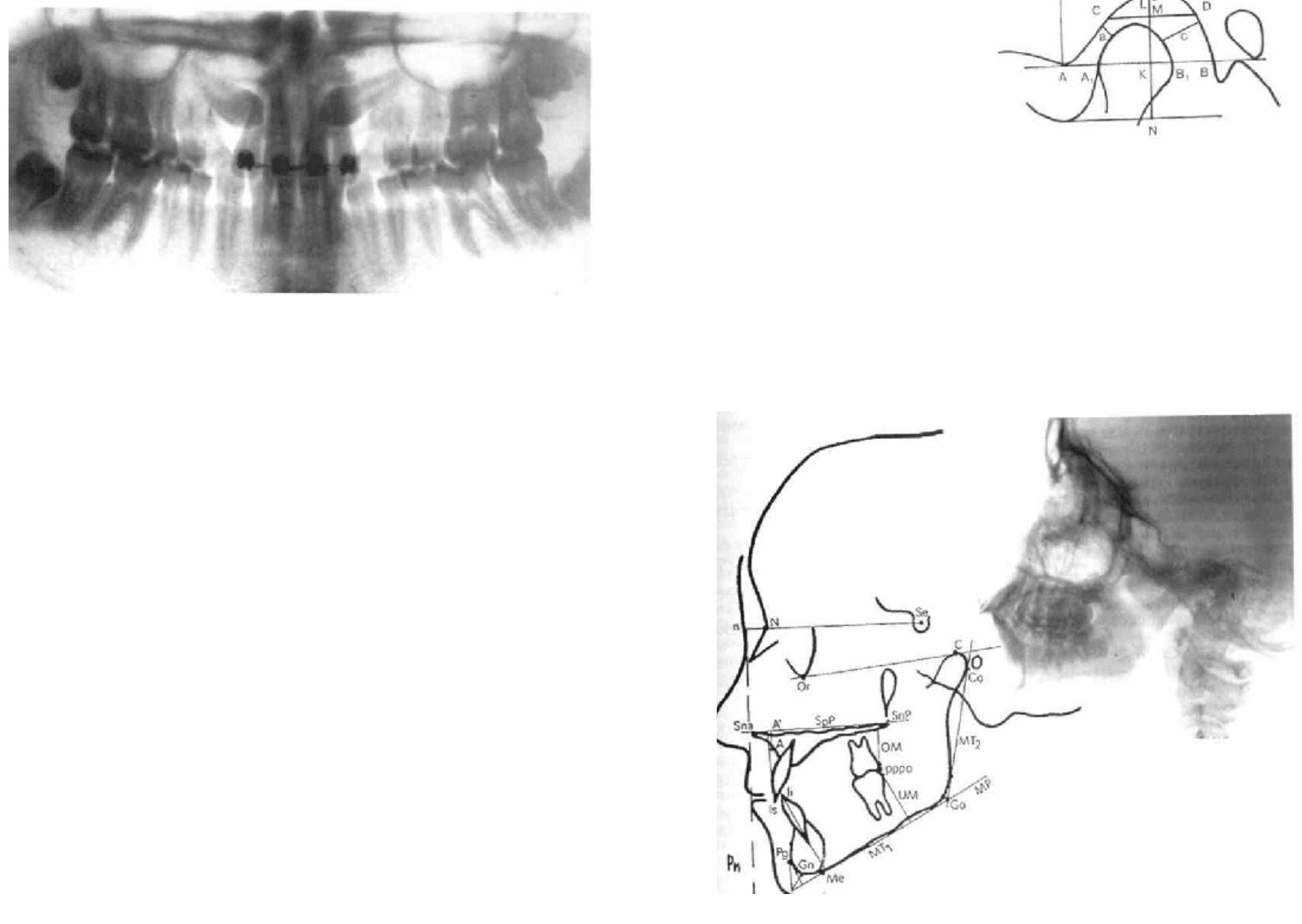

Рис. 13.26. Ортопантомограмма.

Внеротовые методы рентгеногра-

фии. К внеротовым методам рент-

генографии относятся панорамная

рентгенография, ортопантомогра-

фия, томография ВНЧС и телерен-

тгенография.

Панорамная рентгенография че-

люстей. На панорамной рентгено-

грамме верхней челюсти видно

изображение ее зубной, альвеоляр-

ной и базальной дуг, сошника, по-

лостей носа, верхнечелюстных пазух,

скуловых костей, а на рентге-

нограмме нижней челюсти — ото-

бражение ее зубной, альвеолярной и

базальных дуг, края нижней челюсти,

ее углов и ветвей. По сравнению с

внутриротовыми рентгенограммами

при снятии панорамного

рентгенографического изображения

увеличивается расстояние объект—

пленка. Благодаря этому за счет

большого обзора и увеличения

изображения в 1,8—2 раза можно

получить ценные диагностические

сведения.

Ортопантомография, или пано-

рамная томография, обеспечивает

получение плоского изображения

изогнутых поверхностей объемных

областей. По ортопантомограммам

(рис. 13.26) можно изучить степень

минерализации корней и коронок зу-

бов, степень рассасывания корней

молочных зубов и их соотношение с

зачатками постоянных зубов, накло-

ны прорезавшихся и ретенирован-

ных зубов по отношению к соседним

зубам и срединной плоскости, зубо-

альвеолярную высоту в переднем и

боковых участках челюстей, резцово-

го перекрытия, асимметрию правой и

левой половин лица, средней и

нижнейчасти лицевого скелета.

Томография ВНЧС. В рентгено-

логии известно не менее 30 методов

изучения функций ВНЧС. В нашей

стране широкое применение полу-

чила томография ВНЧС — послойная

рентгенография, при которой

улучшаются резкость и четкость

изображения анатомических обра-

зований выделяемого слоя. Томо-

грамма (рис. 13.27) дает возможность

получить важнейшие показатели:

форму суставной впадины, ее

ширину, глубину и выраженность

суставного бугорка, форму суставной

головки и величину суставной щели

между головкой и впадиной в ее

переднем, среднем и заднем отделах.

При физиологической окклюзии

суставные головки располагаются

обычно в середине сустав-

и

пй впадины. При аномалиях ок-

?пюзии наблюдаются три основных

Сложения суставных головок: они

ST находиться в середине суставных

ямок, могут быть смещены назад и

вверх или вперед и вниз.

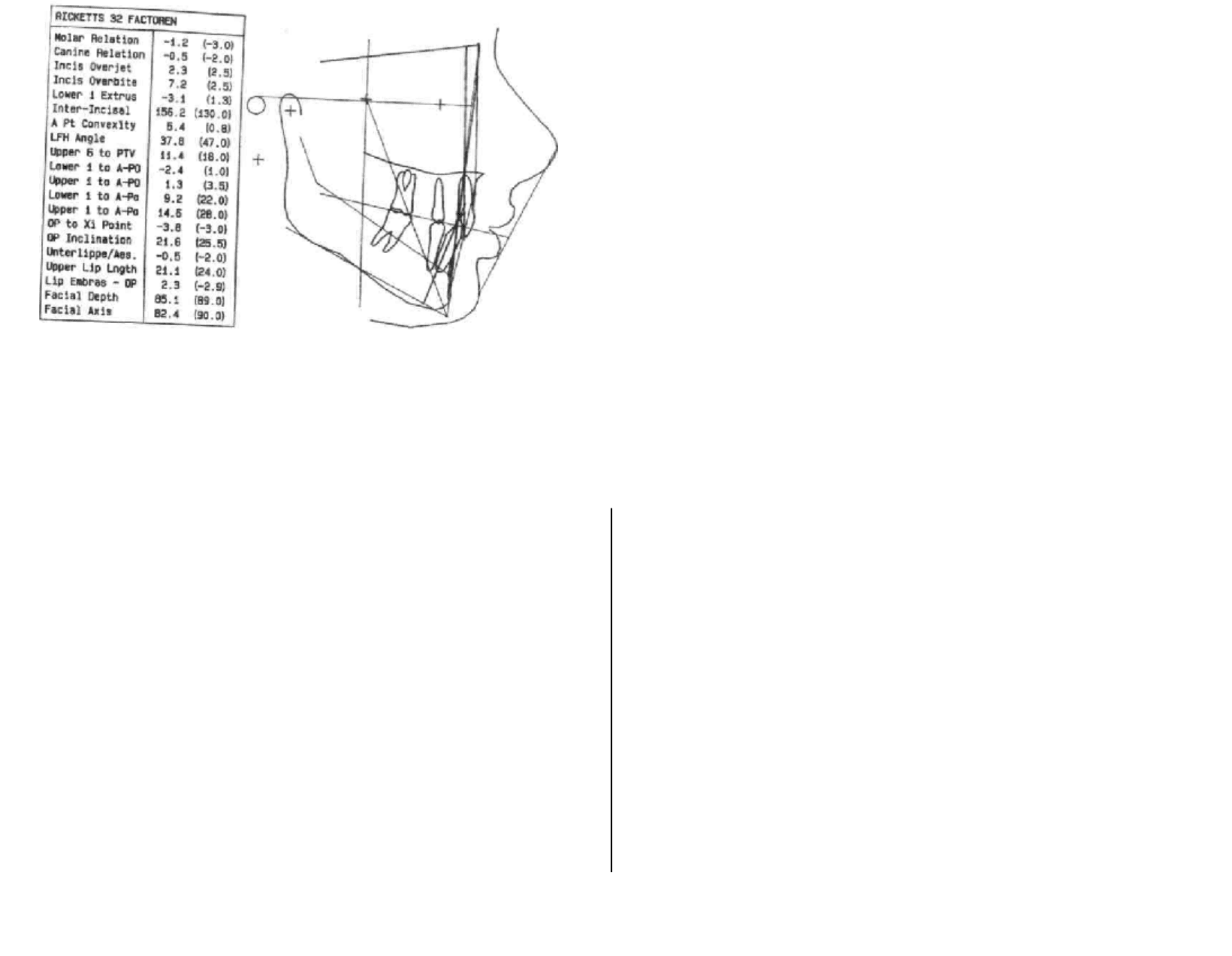

Телерентгенография. Этот метод

рентгенологического исследования

применяют для изучения строения

Хевого скелета, его роста, уточнения

диагноза и прогноза орто-

лонтического лечения, а также для

выявления изменений, происходящих

в процессе лечения. Телерент-

генографию проводят в боковой и

прямой проекциях с расстояния 1 5 м

Голову обследуемого фиксируют с

помощью цефалостата различных

конструкций, применение которых

обеспечивает получение идентичных

снимков (рис. 13.28).

ТРГ в прямой проекции позволяет

диагностировать аномалии зубо-

Рис. 13.27. Расшифровка томограмм

ВНЧС.

челюстной системы в трансверсаль-

ном направлении, в боковой проек-

ции — в сагиттальном и трансвер-

сальном направлениях. На ТРГ видны

кости лицевого и мозгового черепа и

контуры мягких тканей, что дает

возможность изучить их

взаимоотношения (рис. 13.29).

Для расшифровки ТРГ снимок

помещают на экран негатоскопа, к

Рис. 13.28.

Телерентгенограмма го

-

ловы, выполненная в боковой про-

екции.

sis

Рис. 13.29. Скопированная

телерентгено

нему прикрепляют кальку, на которую

переносят изображение.

ТРГ по методу Шварца позволяет

наиболее полно изучить размер и

положение челюстных костей.

Пользуясь этим методом, можно

провести краниометрические, гна-

тометрические и профилометриче-ские

измерения. С помощью краниометрии

определяют: 1) расположение

челюстей в сагиттальном и

вертикальном направлениях по

отношению к плоскости передней

части основания черепа; 2) распо-

ложение ВНЧС по отношению к

плоскости передней части основания

черепа; 3) длину передней части

основания черепной ямки.

Для анализа ТРГ используют сле-

дующие точки плоскости:

\ — субспинальную точку Downs,

наиболее глубокую на

переднем контуре

апикального базиса верхней

челюсти;

3 — супраментальную точку

Downs, наиболее дистально

расположенную на

переднем

36

pg — самую переднюю точку под-

бородочного выступа;

р^§

е

_- плоскость переднего отдела

основания черепа (ее прово-

дят через точки N и Se);

gpP _ плоскость основания верхней

челюсти (проходит через

точки Sna и Snp);

рп — носовая вертикаль, которую

проводят перпендикулярно к

плоскости NSe через кожную

точку п;

MP — плоскость основания нижней

челюсти.

На ТРГ отделяют краниальную часть

черепа от гнатической плоскости

верхней челюсти (SpP).

Варианты расположения челюстей

определяют по лицевому, инклина-

ционному углу и углу горизонтали:

1) лицевой угол .F образуется при

пересечении линий N—Se и N—А

(внутренний нижний угол). Его ве-

личина характеризует расположение

верхней челюсти по отношению к

основанию черепа в сагиттальном

направлении. Угол меньше нормы

характерен для ретрогнатии, больше

нормы — для прогнатии; если он

находится в пределах нормы, говорят

о нормогнатии;

2) угол горизонтали Н образуется

при пересечении линии Н (гори-

зонтальная линия) и Рп (внутренний

верхний угол) и определяет по-

ложение суставной головки нижней

челюсти по отношению к основанию

черепа, что влияет на форму профиля

лица;

3) инклинационный угол J образу-

ется при пересечении линий Рп и SpP

(внутренний верхний угол). Если

угол J больше средней величины, то

челюсти наклонены вперед, что

Шварц назвал антеинкли-нацией.

Если угол меньше средней величины,

то челюсти отклонены назад. Такое

положение челюстей называется

ретроинклинацией.

Гнатометрический метод (по

Шварцу) позволяет:

грамма головы.

контуре апикального базиса

нижней челюсти;

—на середине входа в турецкое

седло;

—на передневерхнем крае но-

солобного шва в сагиттальной

плоскости;

—наиболее низко расположен-

ную точку нижнего края ор-

биты;

— точку угла нижней

челюсти

в месте пересечения его с

биссектрисой угла, образо

ванного касательными по

нижнему краю тела и задне

му краю ветви нижней че

люсти;

— самую верхнюю точку

на

контуре головки нижней че

люсти;

наиболее выступающую точку

нижнего контура подбо-

родочного отдела; точку на

коже, образующуюся при

пересечении с продолжением

линии N—Se; переднюю

носовую ость; заднюю носовую

ость;

Se

N

Or

Go

Me -

N -

Sna

Snp

• определить аномалию, развившу-

юся в результате несоответствия

размеров челюстей (длины тела

челюсти, высоты ветвей нижней

челюсти), аномалии положения

зубов и формы альвеолярного от-

ростка;

• выявить влияние размеров и поло-

жения челюсти, а также аномалии

зубов на форму профиля лица;

• определить индивидуальную форму

длины тела челюстей и отклонения

в размерах.

Наиболее важные параметры гна-

тометрии:

1) базальный угол В — угол наклона

основания челюстей друг к другу

(SpP — MP), характеризующий

вертикальное положение

челюстей;

2) длину тела нижней челюсти МТ

измеряют по плоскости MP от

проекции точки Pg на MP до

точки пересечения ее с касате-

льной к ветви нижней челюсти;

3) высоту ветвей МТ измеряют по

касательной к заднему краю ветви

от точки пересечения с

плоскостью MP до проекции

точки С на касательной;

4) нижнечелюстной угол G изме-

ряют между линиями МТ! и МТ2,

т.е. между касательными к

нижнему краю нижней челюсти и

задней поверхности ее ветвей;

5) длину верхней челюсти измеряют

от точки пересечения пер-

пендикуляра, опущенного из

точки А на SpP (точка А'), до

точки Sn.

Средние индивидуальные норма-

тивы по Шварцу:

1) длина тела нижней челюсти при

ее нормальном развитии равна длине

основания передней черепной ямки

(расстояние N — Se) плюс 3 мм;

2) длина верхней челюсти по от-

ношению к длине переднего отдела

основания черепа составляет 7:10;

3) длина тела нижней челюсти со-

относится с длиной ее ветвей как 7:5.

13.5.6. Функциональные методы

исследования

Функциональное состояние мышц

ЧЛО, ВНЧС, пародонта взаимосвя-

зано с аномалиями зубных рядов,

прикуса, вредными привычками,

ротовым дыханием, неправильным

глотанием и другими причинами.

Невро- и миогенные нарушения ЧЛО

могут способствовать возник-

новению и развитию аномалии

прикуса.

В диагностике зубочелюстных

аномалий, динамическом наблюде-

нии за ходом ортодонтического ле-

чения и контроле периода ретенции

широкое распространение получили

методы функционального иссле-

дования мышц ЧЛО, ВНЧС, паро-

донта.

Методы изучения состояния

мышц ЧЛО. При изучении функци-

онального состояния мышц ЧЛО

используют электромиографические

и электромиотонометрические

методы исследования.

Исследования жевательной и ми-

мической мускулатуры в норме и при

аномалиях развития зубочелю-стной

системы весьма важны: они

помогают выявить индивидуальные

особенности функций мышц, обу-

словленные аномалиями окклюзии.

Проводится анализ изменений, ко-

торые произошли в функции мышц,

или их нервного аппарата во всех

случаях лечения аномалий зу-

бочелюстной системы (табл. 13.5).

Электромиография — наиболее

информативный метод определения

функционального состояния мышц.

Этот метод исследования заключа-

ется в регистрации биоэлектрических

потенциалов, возникающих в

мышцах в момент возбуждения.

Исследуемая электрическая актив-

ность характеризует контрактиль-

ный ответ мышцы, зависящий от

особенностей ее иннервации. С по-

мощью электромиографии изучают

функциональное состояние поверх-

ностно расположенных мышц лица

538

(мимических, височной, жевательной

и надподъязычных).

Электромиографию осуществляют

с помощью специальных приборов

— электромиографов различных

конструкций (рис. 13.30). Результаты

исследования регистрируют в виде

электромиограмм (ЭМГ).

Наиболее информативной пробой

для регистрации функции же-

вательных мышц является жевание

стандартного ядра ореха фундука

массой 0,8 г.

Изучение круговой мышцы рта

осуществляют по методике Перси-на

(1978). Исследование проводят при

постоянной статической нагрузке,

определенной экспериментальным

путем.

Электромиография позволяет не

только выявить причину аномалии

(если она обусловлена нарушениями

функции мышц ЧЛО), но и выбрать

конструкцию аппарата, комплекс

миогимнастических упражнений и

определить длительность ре-

тенционного периода.

Миотонометрия — определение

функционального напряжения

мышц по измерению их плотности

специальным прибором — электро-

миотонометром. Шкала прибора

показывает, какую силу нужно при-

ложить, чтобы погрузить щуп мио-

тонометра на определенную глубину

Мышечный тонус выражается в

условных единицах — миотонах.

Наиболее доступна для исследования

жевательная мышца. Щуп прибора

прикладывают к моторной зоне

исследуемой мышцы перпен-

дикулярно поверхности кожи. Ис-

пользуя миотонометрию, можно

определить показатели тонуса жева-

тельной мускулатуры в состоянии

физиологического покоя и при

максимальном волевом смыкании

зубных рядов, а также можно судить

о способности нервно-мышечной

системы развивать напряжение

мышц при сокращении.

Методы изучения состояния

ВНЧС. Аномалиям зубочелюстной

системы отводится важная роль в

патогенезе заболеваний ВНЧС.

Нужно учитывать, что ортодонтиче-

ское лечение связано с разобщением

зубных рядов, изменением при-

вычной окклюзии, перемещением

нижней челюсти, что в свою очередь

может приводить к нарушениям

функции ВНЧС. Для исследования

функции ВНЧС применяют ар-

трофонографию, реографию и ак-

сиографию.

Артрофонография — метод, опре-

деляющий состояние сустава по

шумам, возникающим при его фун-

кционировании. Для ВНЧС важным

диагностическим признаком его

дисфункции является именно

наличие таких шумовых явлений, как

щелчки, крепитация и др. Шумовые

явления в области ВНЧС возникают

при движениях нижней челюсти: ее

опускании и поднимании. Механизм

образования щелчка связан с

взаимодействием головки нижней

челюсти и диска. В случаях редукции

диска возникают Щелчки, при

нарушениях конфигурации

суставных поверхностей ВНЧС и

деструкции диска наблюдаются

такие шумовые явления, как

крепитация, шум трущихся по-

верхностей и др.

Рис. 13.30. Электромиограф «Меделек»

с компьютерной системой обработки

данных.

Для исследования шумовых явле-

ний чаще всего использовались сте-

тофонендоскоп или высокочувстви-

тельные микрофоны или методика

Персина — регистрация шумовых

явлений с оценкой латенции и амп-

литуды.

Реография — метод, позволяющий

оценить состояние гемодинамики

ВНЧС. Реографию проводят при

помощи специального прибора —

реографа, состоящего из электродов,

которые смазывают

электропроводной пастой и накла-

дывают на обезжиренную кожу в

области суставной головки впереди

от козелка уха. Графическую запись

(реограмму) осуществляет са-

мописец.

Реограмму записывают в состоя-

нии физиологического покоя боль-

ного и при различных функциона-

льных нагрузках (смыкание зубных

рядов, жевание и др.). Полученную

реограмму оценивают по форме,

амплитудным и временным показа-

телям.

Степень нарушения гемодинамики

позволяет судить о функциональном

состоянии ВНЧС до и после лечения,

особенно если оно было обусловлено

изменением по-

S4Q

Т а б л и ц а 13.6. Перемещения сус-

тавной головки и диска при различных

движениях нижней челюсти

Движения

нижней

челюсти

Движения

в суставе

Неболь

шие

вниз, вверх

Максима-

льное вниз

Вперед и

назад

Боковое

смещение

Головка мыщелка вращает

-

ся по своей продольной оси

по отношению к диску,

движение в подменисковой

зоне

Ротационные движения го-

ловки мыщелка и скольже-

ние вместе с диском вперед

и вниз по заднему скату су-

ставного бугорка, одновре-

менные движения в подме-

нисковой зоне

Скольжение суставной го-

ловки с диском вперед и

назад по заднему скату сус-

тавного бугорка и незначи-

тельные шарнирные дви-

жения, движения в над-

и

подменисковой зонах

Балансирующая сторона:

одностороннее выдвиже

ние

на суставной бугорок диска

и головки, движения в

подменисковой зоне. Ра-

бочая сторона: движение

суставной головки вокруг

вертикальной оси, диск не-

подвижный, движения в

подменисковой зоне

ложения нижней челюсти либо раз-

общением зубных рядов.

Строение ВНЧС позволяет нижней

челюсти совершать движения в трех

плоскостях: в вертикальной — вниз,

вверх (открывание и закрывание), в

сагиттальной — вперед, назад и в

трансверсальной — вправо, влево.

Любое положение нижней челюсти

является комбинацией этих

движений, любая мышца, при-

крепляющаяся к нижней челюсти,

может осуществить движение в сус-

таве. В табл. 13.6 представлены па-

раметры перемещения суставной

головки и диска при различных

движениях нижней челюсти.

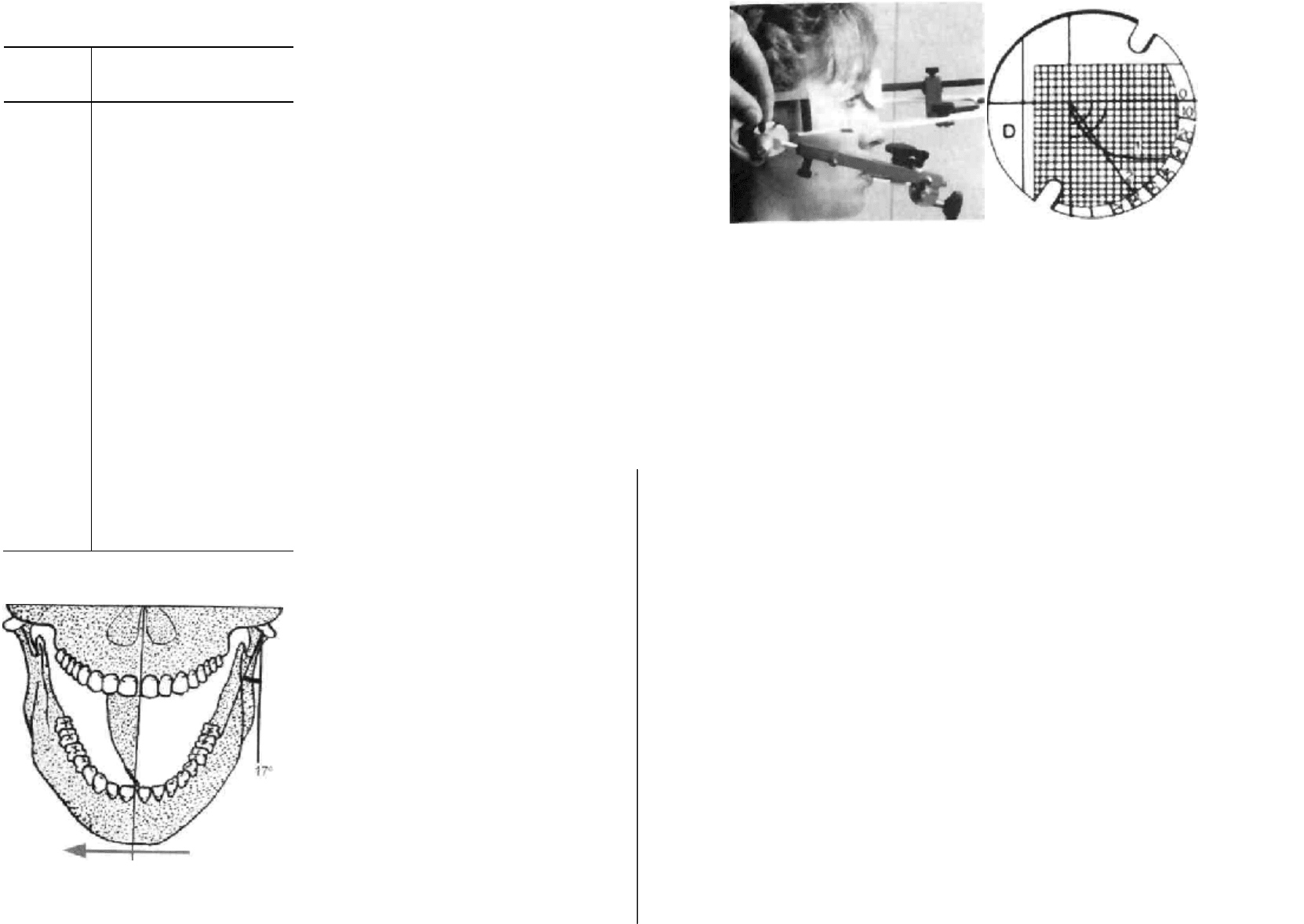

Смещение оси суставной головки

вниз и вперед в сагиттальной и вер-

тикальной плоскостях при переме-

щении нижней челюсти вперед и

максимально вниз образует путь,

характеризующийся расстоянием и

траекторией, имеющей вид кривой,

которая образует с франкфуртской

плоскостью угол суставного пути.

При движении нижней челюсти в

сторону на стороне сократившейся

латеральной крыловидной мышцы

суставная головка с диском скользит

по суставной поверхности суставного

бугорка вниз, вперед и несколько

наружу. Передневнутрен-нее

смещение мыщелка в сторону

глазницы по отношению к сагит-

тальному суставному пути составляет

угол, описанный Беннетом и

названный его именем. В среднем он

равен 17° (рис. 13.31).

Кривая суставного пути, угол су-

ставного пути и угол Беннета нахо-

дятся в прямой зависимости от ана-

томического строения и функции

ВНЧС.

Для записи и измерения сустав-

ного пути используют различные

методы.

Аксиография — метод, позволяю-

щий осуществить графическую за-

пись траектории смешения суставной

головки и диска при различных

движениях нижней челюсти с

помощью аксиографа. Для записи

пути смещения сустава осуществ-

ляют следующие действия: 1) реги-

стратор устанавливают острием на

отметке "О" координатной сетки при

наиболее ретрузионном положении

нижней челюсти пациента; 2)

окончательно фиксируют удер-

живающие зажимы и пациента

просят выдвинуть нижнюю челюсть

вперед, чтобы проверить наличие

регистратора на регистрационной

площадке. После этого путь

смещения сустава может быть за-

писан при любых движениях нижней

челюсти; 3) при произвольном

максимальном перемещении паци-

ентом нижней челюсти вниз ре-

гистрируют кривую движения сус-

тавной головки и диска по заднему

скату суставного бугорка (рис.

13.32).

Изучение состояния зубов и тка-

ней пародонта. Пародонт является

опорно-удерживающим аппаратом

зубов, его функциональное состоя-

ние обусловлено аномалиями зубов,

зубных рядов, прикуса, что не-

обходимо учитывать при планиро-

вании ортодонтического лечения и

определении продолжительности

ретенционного периода.

Для изучения состояния опорных

тканей зубов используют электро-

одонтодиагностику, гнатодинамо-

метрию, периотестометрию, реопа-

родонтографию. Наиболее инфор-

мативным методом диагностики яв-

ляется периотестометрия, которую

можно проводить с помощью ком-

пактного прибора «Периотест», со-

стоящего из двух частей: приборного

блока компьютерного анализа и

наконечника, соединенных между

собой кабелем (рис. 13.33).

Компьютерный анализатор вклю-

чает в себя источник питания, 4

микропроцессора, логические схемы

сравнения. Два микропроцессора

служат для обработки информации,

3-й — содержит программу

управления, в 4-й заложена речевая

программа. Программа аппарата

предусматривает автоматическое

перкутирование коронки зуба 16 раз

(со скоростью 4 удара в секунду).

Результаты измерения выдаются в

звуковом виде и в виде цифровой

информации на дисплее. При каждом

измерительном импульсе аппарат

издает короткий звуковой сигнал, а

после окончания измерения следует

длинный звуковой сигнал. Затем на

цифровом индикаторе появляется

соответствующий индекс, который

сопровождается звуковой речевой

информацией.

541

Рис.

13.32.

Регистрация суставного пути и его запись на миллиметровой сетке.

1

—

траектория суставного пути в виде кривой. Линия смещения оси суставной головки при

перемещении нижней челюсти вниз совпадает с обратным движением; 2 — первые 5 мм

кривой, соотнесенные к франкфуртской плоскости, образуют угол суставного пути.

Рис. 13.31. Угол Беннета.