Орлов Д.С. Химия почв

Подождите немного. Документ загружается.

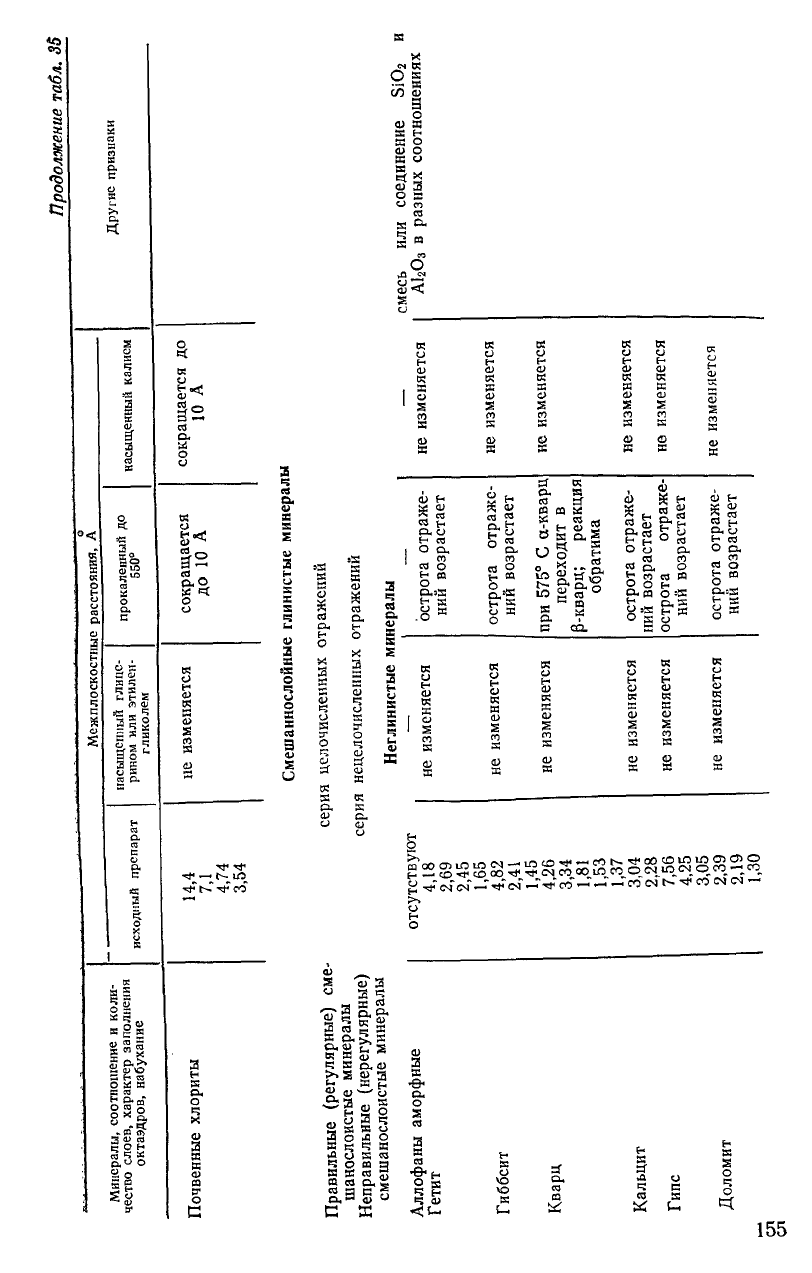

можно провести и другие, проходящие через правильно чередующиеся

совокупности атомов. При прохождении рентгеновских лучей через

кристаллическую решетку происходит их дифракция на атомах, обра-

зующих плоскости. В результате рентгеновский луч отражается от

всех параллельно расположенных атомных плоскостей. Отраженные

от разных плоскостей лучи образуют параллельный поток лучей, ин-

тенсивность которого обусловлена свойствами самого луча и свойства-

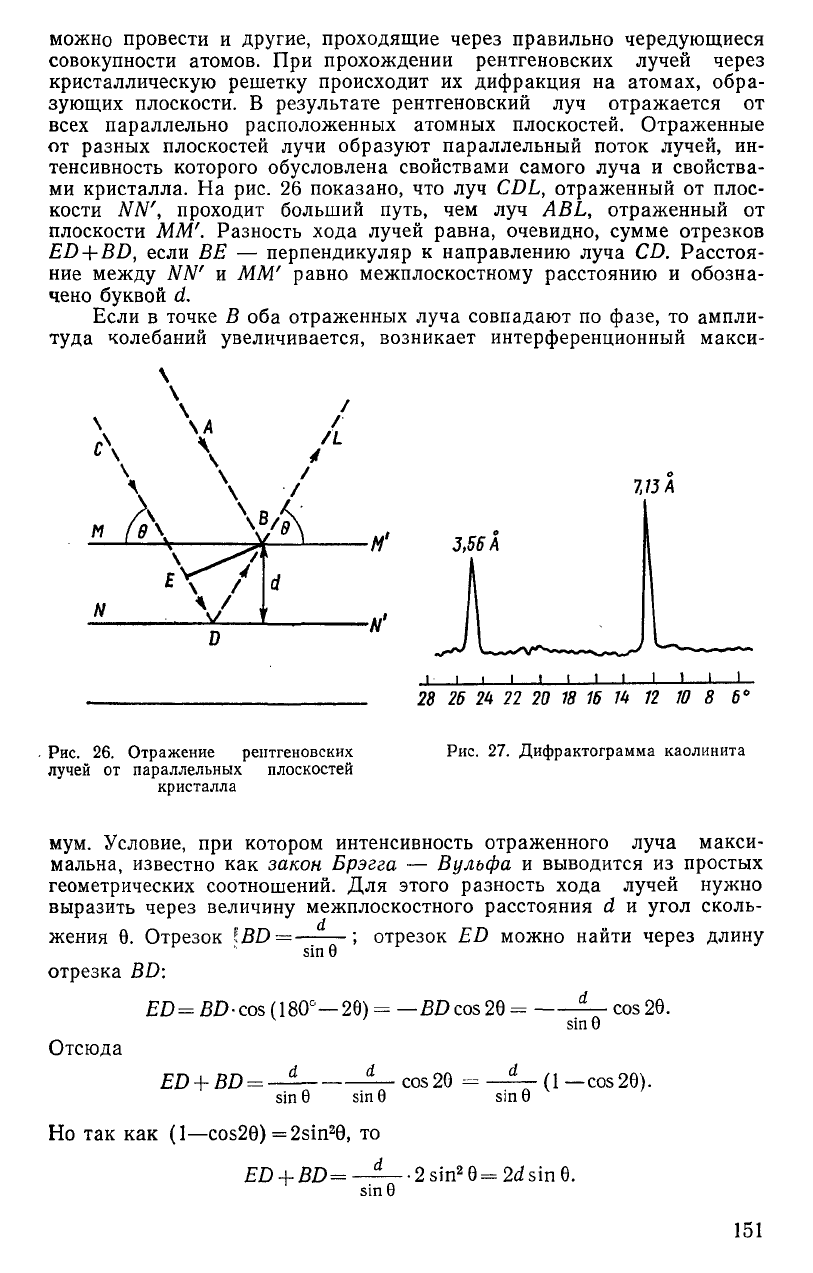

ми кристалла. На рис. 26 показано, что луч CDL, отраженный от плос-

кости NN', проходит больший путь, чем луч ABL, отраженный от

плоскости ММ'. Разность хода лучей равна, очевидно, сумме отрезков

ED + BD, если BE — перпендикуляр к направлению луча CD. Расстоя-

ние между NN' и ММ' равно межплоскостному расстоянию и обозна-

чено буквой d.

Если в точке В оба отраженных луча совпадают по фазе, то ампли-

туда колебаний увеличивается, возникает интерференционный макси-

с

\

\

/

/L

и

/X \

>А

d

*

D

•м'

N'

7,13

А

л.

1_

j i__i_

_1__1 I L

28 26 24 22 20 18 16 Ш 12 10 8 6"

Рис.

26. Отражение рентгеновских

лучей от параллельных плоскостей

кристалла

Рис.

27. Дифрактограмма каолинита

мум. Условие, при котором интенсивность отраженного луча макси-

мальна, известно как закон Брэгга — Вульфа и выводится из простых

геометрических соотношений. Для этого разность хода лучей нужно

выразить через величину межплоскостного расстояния d и угол сколь-

жения 0. Отрезок IBD—

ш

_

п

; отрезок ED можно найти через длину

sin 9

отрезка BD:

ED = BD

• cos

(180°—2b) = —BD

cos

2Q-

Отсюда

•

cos 26.

ED + BD =

sin6 sin 9

cos 20

sin 9

sinG

(1—COS 26).

Но так как (1—cos20) =2sin

2

0, то

ED + BD-

sin 0

•2 sin

2

6

= 2d sin 6.

151

Согласно условию, максимальная интенсивность отраженного луча

возникает тогда, когда разность хода равна целому числу длин волн п%

г

т. е.

«A

= 2dsin0,

где п — целое число. Это выражение называют уравнением (или усло-

вием) Брэгга — Вульфа.

Если используется монохроматическое рентгеновское излучение с

точно известной длиной волны К, то величину искомого межплоскост-

ного расстояния можно найти по формуле:

d ^ %

п

2

sin 6

где 0 — тот угол, при котором достигается максимальная интенсив-

ность отраженного луча.

В почвенных исследованиях рентгеновским методом изучают мине-

ралогический состав тонкодисперсных фракций, обычно это частицы с

эффективным диаметром меньше 0,001 мм. Изучить дифракцию рентге-

новских лучей на единичном кристалле такого размера очень трудно,,

да

и

.расчленять совокупность частиц, образующих фракции, нецелесо-

образно. Поэтому минералы тонкодисперсных фракций изучают мето-

дом Дебая — Шерера, который был специально разработан для по-

рошкообразных объектов. Сущность метода заключается в том, что для

анализа берут не отдельный кристалл, а пробу почвы (или тонкодис-

персной фракции), содержащую совокупность всех присутствующих в

этой почве частиц и минералов. В такой пробе кристаллы расположены

неупорядоченно и всегда найдутся кристаллы, ориентированные таким

образом, что они будут удовлетворять условию Брэгга — Вульфа. Для

проведения анализа порошкообразную пробу почвы (фракции) поме-

щают на пути монохроматического рентгеновского луча, а затем изме-

ряют интенсивность излучения, отраженного под различными углами.

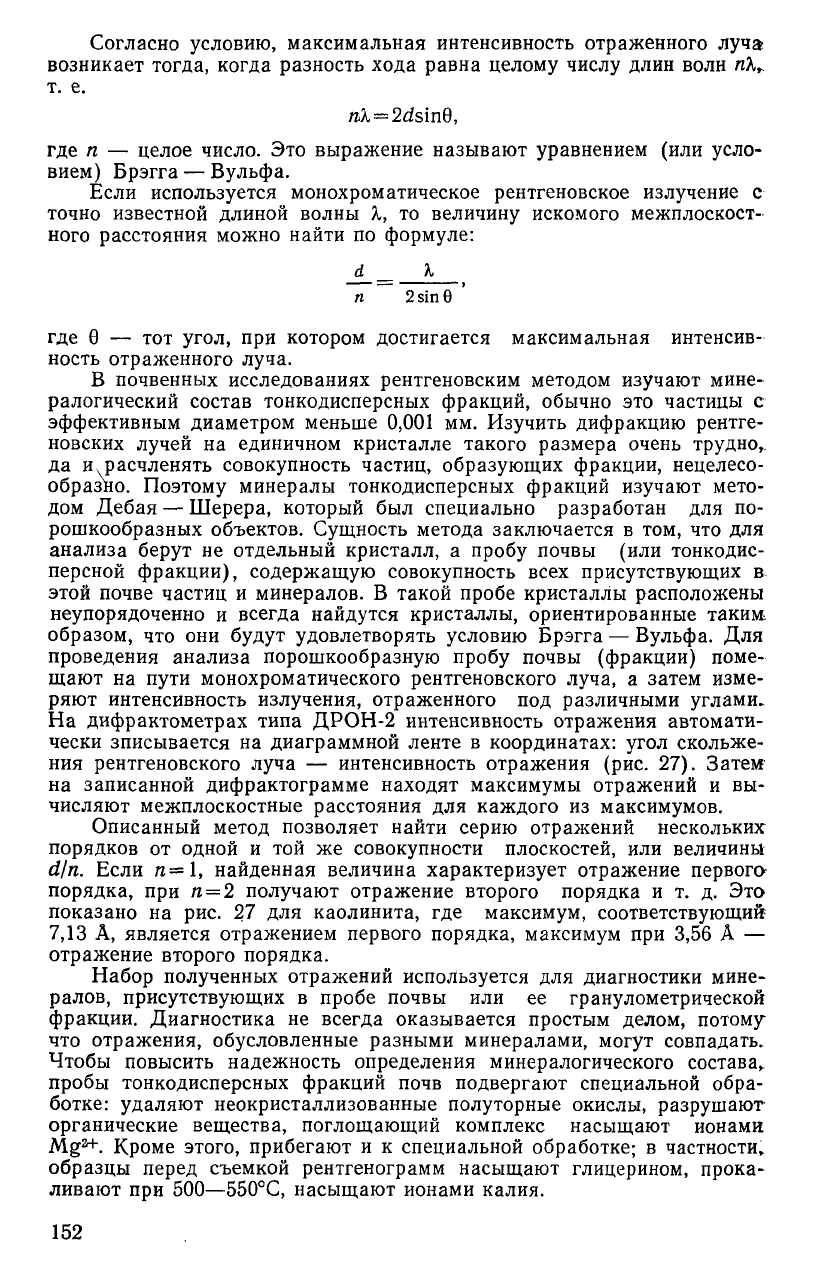

На дифрактометрах типа ДРОН-2 интенсивность отражения автомати-

чески зписывается на диаграммной ленте в координатах: угол скольже-

ния рентгеновского луча — интенсивность отражения (рис. 27). Затем

на записанной дифрактограмме находят максимумы отражений и вы-

числяют межплоскостные расстояния для каждого из максимумов.

Описанный метод позволяет найти серию отражений нескольких

порядков от одной и той же совокупности плоскостей, или величины

din.

Если га=1, найденная величина характеризует отражение первого

порядка, при я =

2

получают отражение второго порядка и т. д. Это

показано на рис. 27 для каолинита, где максимум, соответствующий

7,13 А, является отражением первого порядка, максимум при 3,56 А —

отражение второго порядка.

Набор полученных отражений используется для диагностики мине-

ралов, присутствующих в пробе почвы или ее гранулометрической

фракции. Диагностика не всегда оказывается простым делом, потому

что отражения, обусловленные разными минералами, могут совпадать.

Чтобы повысить надежность определения минералогического состава,

пробы тонкодисперсных фракций почв подвергают специальной обра-

ботке: удаляют неокристаллизованные полуторные окислы, разрушают

органические вещества, поглощающий комплекс насыщают ионами

Mg^\ Кроме этого, прибегают и к специальной обработке; в частности,

образцы перед съемкой рентгенограмм насыщают глицерином, прока-

ливают при 500—550°С, насыщают ионами калия.

152

га

tf

в

ч

<о

га

«-

о.

о

I

I

§

га

с

а.

о<;

К

ч

о

X

S

ение

СООТНОШ'

3

к

S

X

<и

X

ч

g

от

о.

о

в,

характ

<и

о

ч

ч

га

о

О.

Hi

о

1

!

дров,

нас

CD

окта

5S

я

я

я

га

° S

га

ч

м

га

>-

«к

•о <u

S-

«S

„-

t^

= га

а

ч

к

я о

я

л

я

ч I

Ф

я I

(Я

га

w

о

I

if

юоо оост> с

—'

Ю

СО_Г-^

4

(--"со"

со"— •

Ч

ЕГ

ч

я

га

ч

и

и

Ф

га

Я

я

я

я

н

Я

2

I-

I

о

Ч

о

га

S3

I

га

О.

о

м

о

о

—с

О

о

Чо

к

о"

я~<

га

„

рз

а)

со

О)

S

N

*

О.

Я

|

<-

Я

га

о^<

х

*-Г[-

о

t-

f-

о

ф-g

л

а) Д

ч В"

с*

Я

о

о

«-

ч

а>

о

«2

&

ЗЙ

&

—

>о

s

s

ел

га „

Ч

о

«

S

к

g

?.

3.

<"

* е-е-

га с; с*

о

о га

£

ч

п

со

CN

ho

Ч ЕГ

X

я

Ч

«

£ га

Я

о

я

и

а.

га

ь

Sg

Q.5

0JT).O

III

фо^

о

4

e

4

e£

§

4

рос

я

u

S

el

2

ч

u

га

с

с

>•

а.

и

н

Ф

я

о

3

Я

си

я

к

о

н

Ф

«

я

Ф

a

I

г-

m

см" —Г

„ ю

со —

ю

00

00

СО

СП

—

СЛ

OJ СО

^

I

I

я

о.

ч

I,

•я

я

*•*

я

га

«я

a

tu

Й

*

га

s

сх си

S^

я

m

4

£

о

я

н

ч

1

6

|-Й

5

^

то

•я

о

a

ra

я

s

га

со

,_-

о

5

я"

5

га

~

В-я

Ч

о.

Я

Ч

и <т>

га

Е

s »

я

с< га

Эх

s._-

>•

Ч

•• со

Ч_-

я

га

U

Ф

[ричес-

i=i

диоктаз

ает

z*

->.

..

\о

<N

2

&-

Ф

Я

Я

m

iyCK0

кий,

5

к

га

as

о

f-

Ф

Ф

tr

га

я

х

о.

>>

Ч>о

октаэ

не

на

я

ч:^

н

S

ч

ч

ч

S

я

о

о

—•

о.--

я

м

(-

153

•

я

ч

о

2

Я

шение

о

соотн

л

Ч

та

&

<и

£

(Я

я

я

CU

я

ч

о

с

та

со

актер

в,

хар.

СУ

о

ч

и

О

03

О)

я

X

ее

абух

о

о

о,

m

та

ь

ss

о

о

о,

я 2

* ч

са s

о. о

н

о

р,<

са

о

о

ч

с

>>

О.

са

о

н

Я

X

о

ч

ч

S

о.

о

£

0.0

К Ч

о

s

с-~

си Ч

аз

S

S

<=*

о

ч

§2

СО

о,

«

о

СИ

О

н

СУ

<

са

о

а

са

о.

—*

о

ч

s

Я

о 8-

ч °

са

S

I

I

сч

« О

S.S

£-4

о

о

со

о

о

ч

S

Е

о.

оо^ю

—Г

о

Н

CU

о в-

О S

о

Н О)

as

« К

о

!к

О) СО

я

а

к

12

са

°- 2

м Ч

о

. О)

я -(Г

1»

Я к

к а,

л о

5

G

Я

о X

Я н

О В"

со ЕЯ ©-

CU я—i

5SV

S*q

^х са

к о. о

1秧

S s-

Й

«

sago

о й*

*•*

я о си

2 6 «

-

ч

<о

-«о

К О

к

о.

я

ago.

Я о

в

* .

са н

Р-2

со"? 1

В CNt- f,

^О О м u

со

я

0)

8

5

5

>, о.

3

я

ч

са

СО

5*

(Я

я

я

ш

ч

о

и

я

Ч

н

са

о

со

S

аетс

о

О. S

с ч

S

I

ȣ3

о ^

ооью

•*

(-."•*

со".

•5-

о

-ч*

t~-

^ со

—<

•ч>

м

о

S

ч

<М

н

S

я

о

ч

ч

я

S-

0J

са

*

>>

VO

са

Я

»я~

я

а:

о

О.

CU

о

2

t-

X

о

В"

я

о.

Ч

со

1

са

s

ч

си

Ч

»я

CU

са

5в 2

о

я fe

§ S

« .

я

™

S ••

&<*

СП

5Я

я

li

О

О

В"

я

о,

3g

са Ч

й са

м а

о

я н

О.

CU

н са

н >>

4

га

>,*

Я —|

5

••

CD

^

CQ

я са

а-я

Ч

со си

са я

н

ы -

о о

s 3

&,

я

см о

.. я

<^

я

я§Й

о.

а

>,

oS

ч "

X

154

03

«t

«

3

К

<u

О

о

ft.

1°<

О 5

CO о

3

о

cu я

я н

я о

cu о

я о

§3

<D

Я

О В

О со

га

а

1Г

а

§

S

в

1

§

3

§

1 о.

а

1

к

5

S

ч

о

с

СП

СП

а

1

е.*

<ио

t-

tf

СО

р.

и

О)

о

Ч

,^

О

0)

те

К

о

Си

ct

<f>

со

н

а

О

о

« г-,

3S

га

о.

о

о

S

£2

о

«я

и

<ц

(Я

Я

S

3S

О

ч

и

о

S

X

га

3

си

£

Я

ч

S

"

Е

Я

и

s

х

CU

f"

М

CU

2 я

та н

си о

н га

о о.

со

га о

н в

о

O.JS

t". я

•*• «

га рз

н °

Sg.

со

а.*

о я

о

Я"

о.

га

U

к

S

Я"

и:

га

a- S

я

н

«

а)

ч

i||f

_.

И

ю

Я М

О. I

Я СО.

га <"

о.

о-га fe У

О о

га сп

га о, о

ь со га я

о о н

р.

со

о

=я

£«&£

о я о

я о

"*• h-

TJ*

00

f <М"

О]"

~ TJ<" of

—«"

•*

СО"

*~ -* —^

СО"

of t—" •*

СО CN CN

—

си

Я

я

я

<и

са

В"

о

U

а>

S

и

"3?

Я

я

Я

ч

га

о.

§•8

ч

я

>.я

и.

си

си

си

Я

Я

л

ч

S

ш

си

сты

К

о

ч

3

о

я

га

&в

С

аГ

2

1

егул:

3

ч

ера

я

я

S

Сиси

си

я

•*—*

си

Я

В

л

ч

я

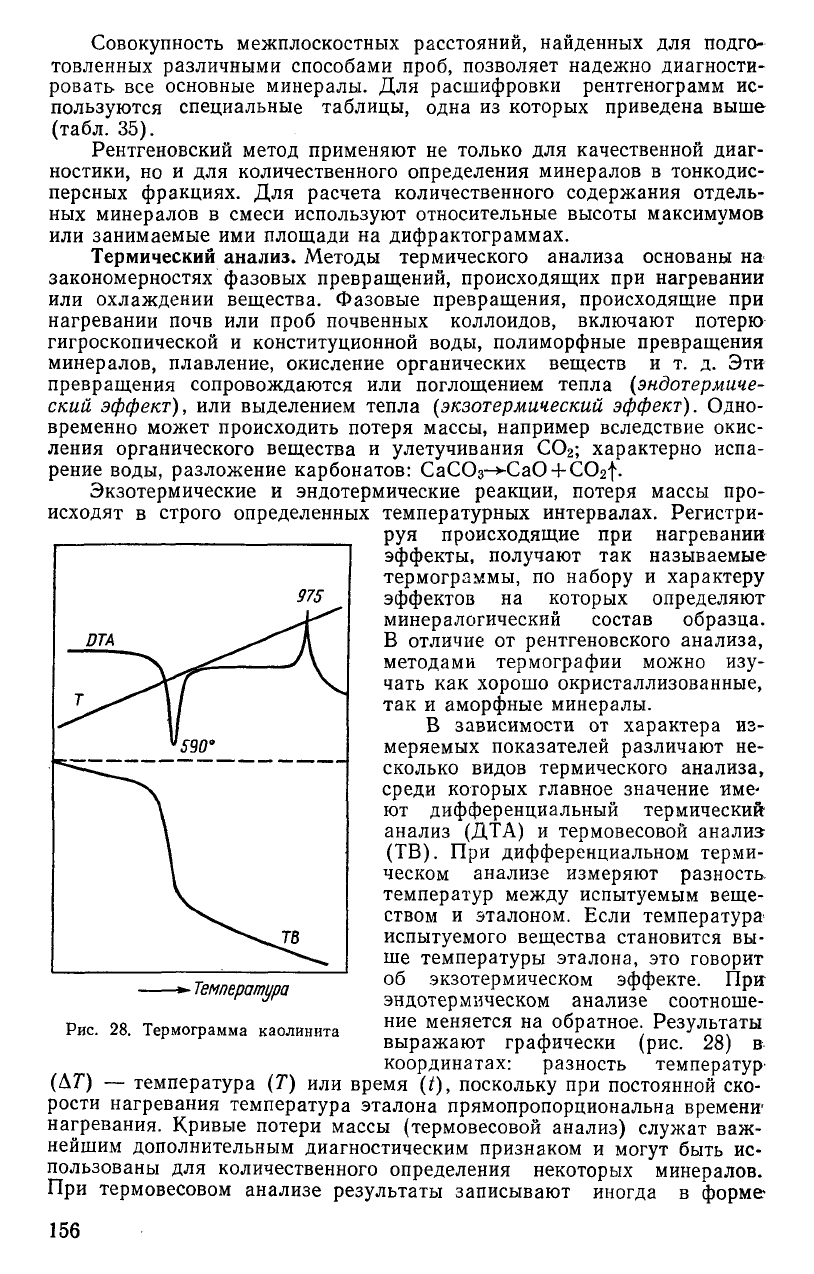

m

га

о.

п

си

ж

Я

£-1

и

ЛОИ

о

о

Я

га

смеш

я

в

•в-

а.

о

3

я

Я

я

га

2 5

Ч (-

ч S

VO

о.

я

b<

я

S

о

ч

о

155

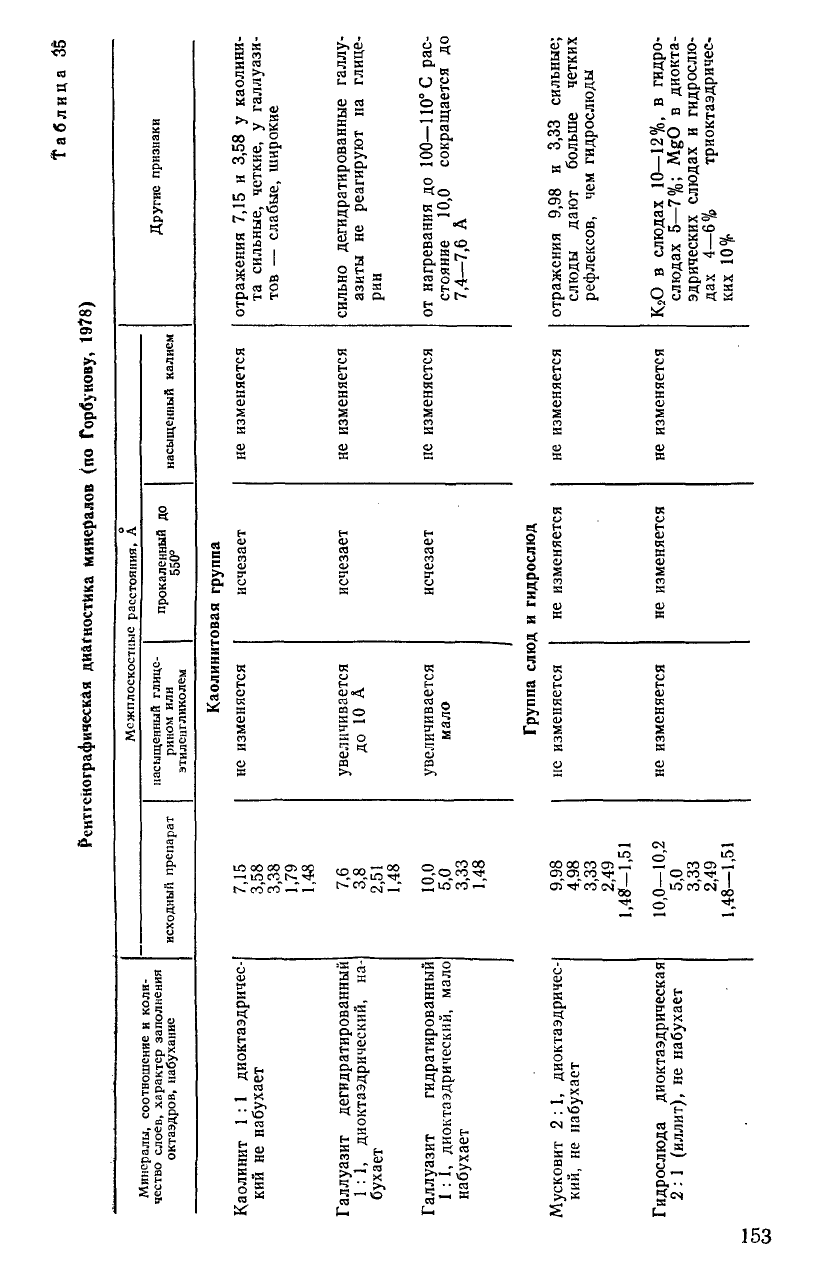

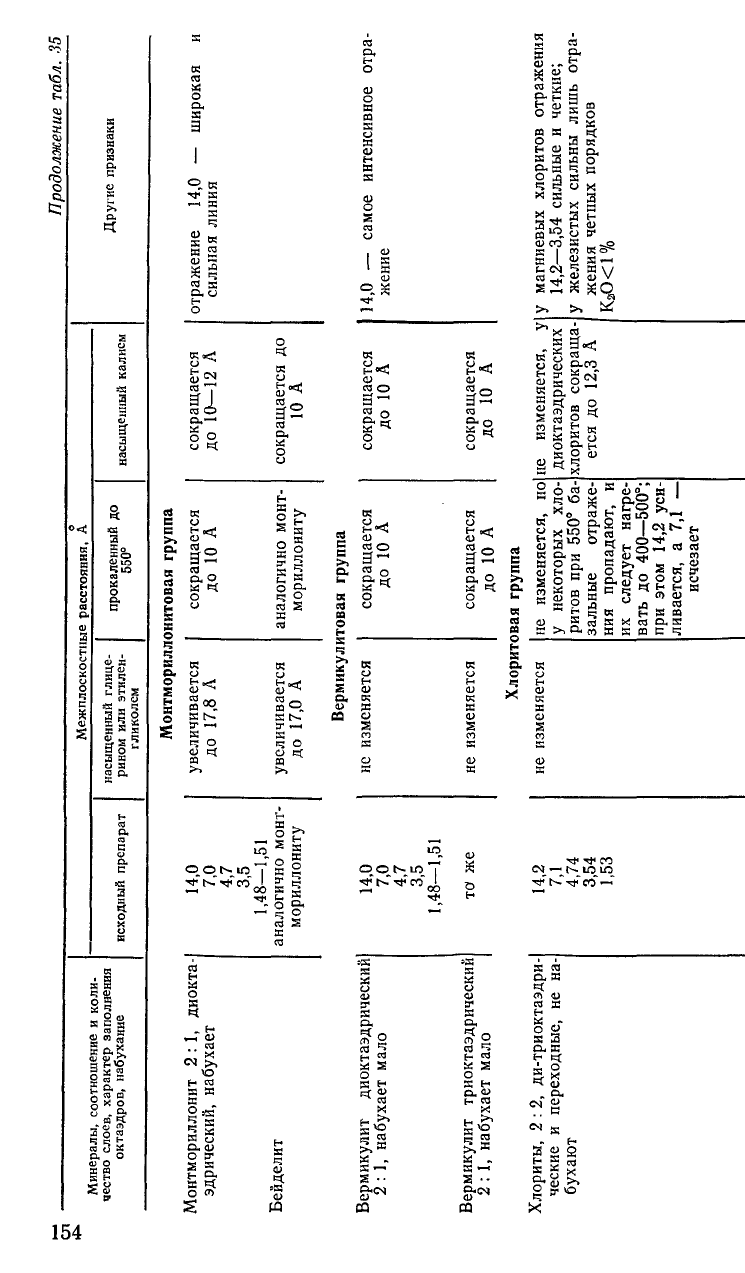

Совокупность межплоскостных расстояний, найденных для подго-

товленных различными способами проб, позволяет надежно диагности-

ровать все основные минералы. Для расшифровки рентгенограмм ис-

пользуются специальные таблицы, одна из которых приведена выше

(табл. 35).

Рентгеновский метод применяют не только для качественной диаг-

ностики, но и для количественного определения минералов в тонкодис-

персных фракциях. Для расчета количественного содержания отдель-

ных минералов в смеси используют относительные высоты максимумов

или занимаемые ими площади на дифрактограммах.

Термический анализ. Методы термического анализа основаны на

закономерностях фазовых превращений, происходящих при нагревании

или охлаждении вещества. Фазовые превращения, происходящие при

нагревании почв или проб почвенных коллоидов, включают потерю

гигроскопической и конституционной воды, полиморфные превращения

минералов, плавление, окисление органических веществ и т. д. Эти

превращения сопровождаются или поглощением тепла (эндотермиче-

ский эффект), или выделением тепла (экзотермический эффект). Одно-

временно может происходить потеря массы, например вследствие окис-

ления органического вещества и улетучивания С0

2

; характерно испа-

рение воды, разложение карбонатов: СаСОз-^-СаО + СОг|.

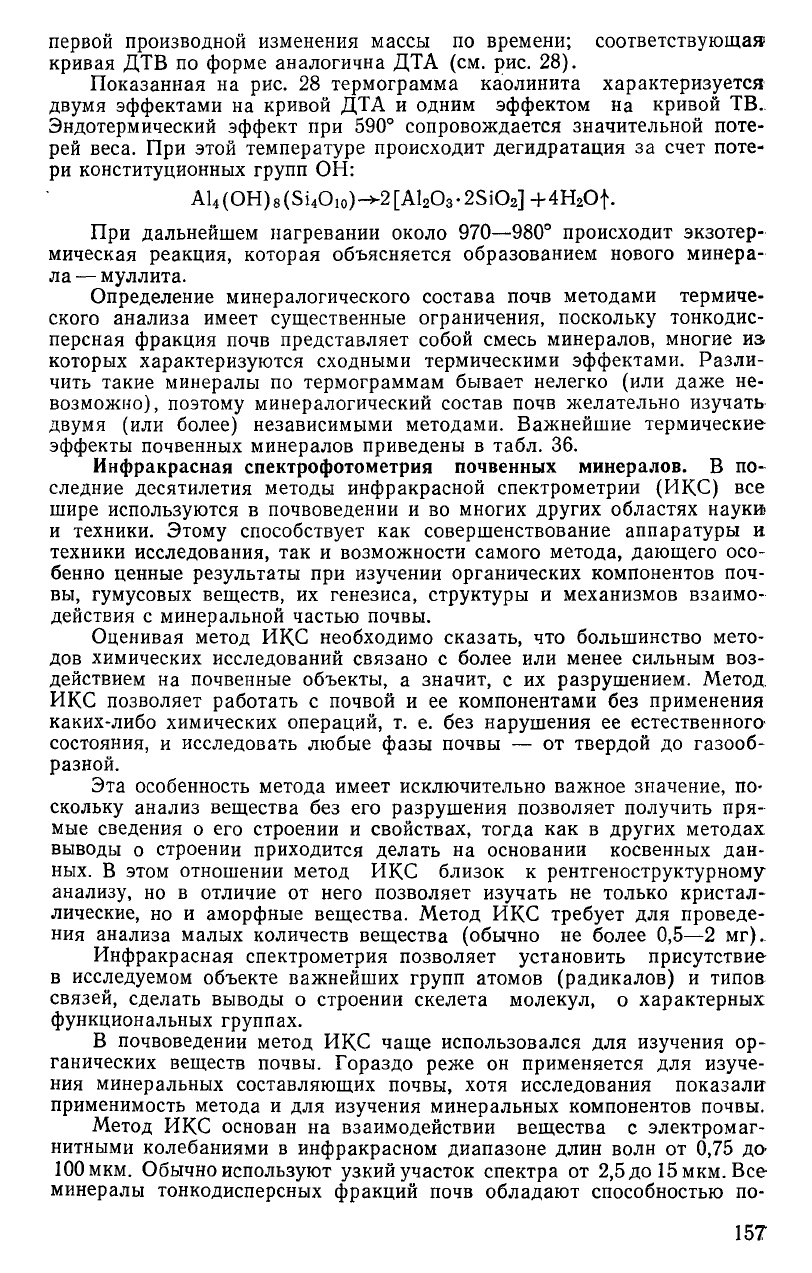

Экзотермические и эндотермические реакции, потеря массы про-

исходят в строго определенных температурных интервалах. Регистри-

руя происходящие при нагревании

эффекты, получают так называемые

термограммы, по набору и характеру

эффектов на которых определяют

минералогический состав образца.

В отличие от рентгеновского анализа,

методами термографии можно изу-

чать как хорошо окристаллизованные,

так и аморфные минералы.

В зависимости от характера из-

меряемых показателей различают не-

сколько видов термического анализа,

среди которых главное значение име-

ют дифференциальный термический

анализ (ДТА) и термовесовой анализ-

(ТВ).

При дифференциальном терми-

ческом анализе измеряют разность

температур между испытуемым веще-

ством и эталоном. Если температура

испытуемого вещества становится вы-

ше температуры эталона, это говорит

об экзотермическом эффекте. При

эндотермическом анализе соотноше-

ние меняется на обратное. Результаты

выражают графически (рис. 28) в

координатах: разность температур-

(&Т) — температура (Т) или время (t), поскольку при постоянной ско-

рости нагревания температура эталона прямопропорциональна времени'

нагревания. Кривые потери массы (термовесовой анализ) служат важ-

нейшим дополнительным диагностическим признаком и могут быть ис-

пользованы для количественного определения некоторых минералов.

При термовесовом анализе результаты записывают иногда в форме

»-

Температура

Рис.

28. Термограмма каолинита

156

первой производной изменения массы по времени; соответствующая

кривая ДТВ по форме аналогична ДТА (см. рис. 28).

Показанная на рис. 28 термограмма каолинита характеризуется

двумя эффектами на кривой ДТА и одним эффектом на кривой ТВ.

Эндотермический эффект при 590° сопровождается значительной поте-

рей веса. При этой температуре происходит дегидратация за счет поте-

ри конституционных групп ОН:

Al

4

(OH)8(Si4O

10

)->2[Al2O3-2SiO

2

]

+4H

2

0f.

При дальнейшем нагревании около 970—980° происходит экзотер-

мическая реакция, которая объясняется образованием нового минера-

ла

—

муллита.

Определение минералогического состава почв методами термиче-

ского анализа имеет существенные ограничения, поскольку тонкодис-

персная фракция почв представляет собой смесь минералов, многие из.

которых характеризуются сходными термическими эффектами. Разли-

чить такие минералы по термограммам бывает нелегко (или даже не-

возможно), поэтому минералогический состав почв желательно изучать

двумя (или более) независимыми методами. Важнейшие термические

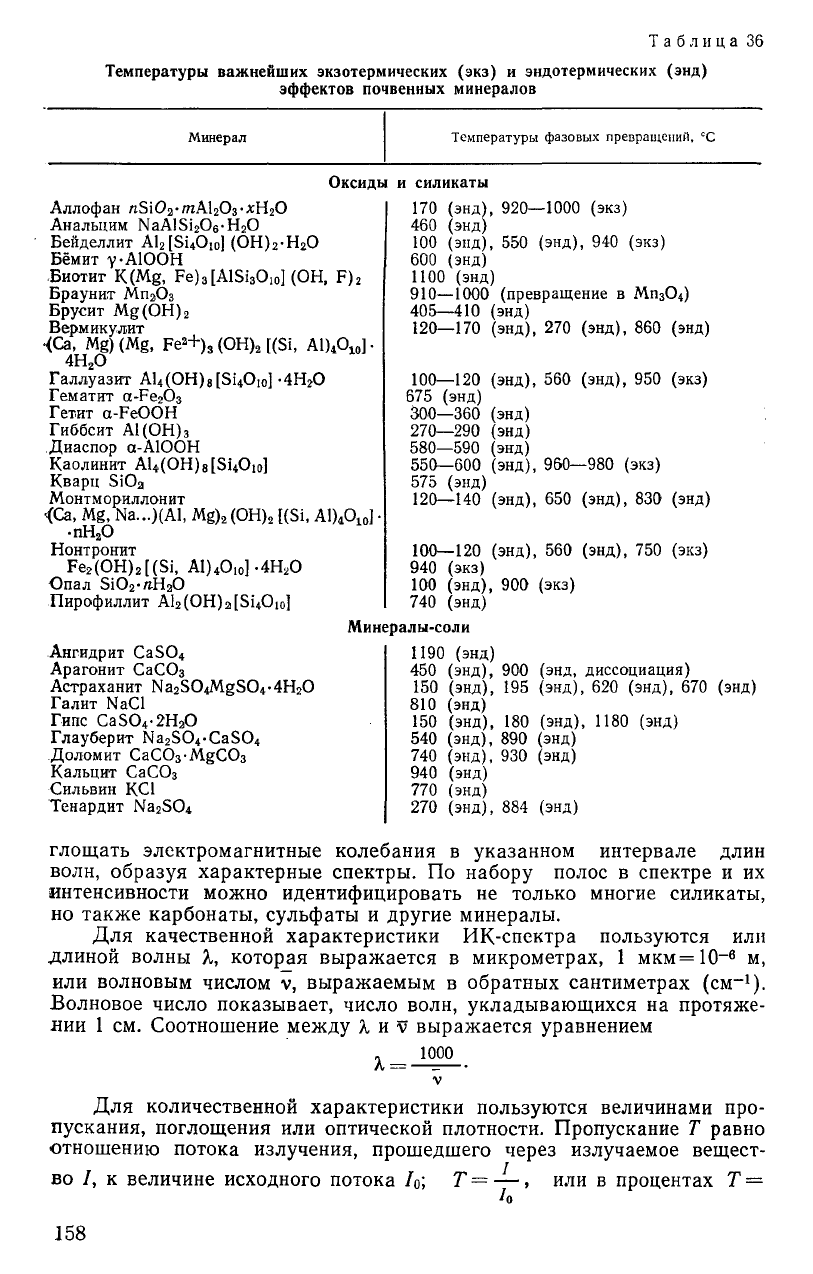

эффекты почвенных минералов приведены в табл. 36.

Инфракрасная спектрофотометрия почвенных минералов. В по-

следние десятилетия методы инфракрасной спектрометрии (ИКС) все

шире используются в почвоведении и во многих других областях наук»

и техники. Этому способствует как совершенствование аппаратуры и

техники исследования, так и возможности самого метода, дающего осо-

бенно ценные результаты при изучении органических компонентов поч-

вы,

гумусовых веществ, их генезиса, структуры и механизмов взаимо-

действия с минеральной частью почвы.

Оценивая метод ИКС необходимо сказать, что большинство мето-

дов химических исследований связано с более или менее сильным воз-

действием на почвенные объекты, а значит, с их разрушением. Метод.

ИКС позволяет работать с почвой и ее компонентами без применения

каких-либо химических операций, т. е. без нарушения ее естественного

состояния, и исследовать любые фазы почвы — от твердой до газооб-

разной.

Эта особенность метода имеет исключительно важное значение, по-

скольку анализ вещества без его разрушения позволяет получить пря-

мые сведения о его строении и свойствах, тогда как в других методах

выводы о строении приходится делать на основании косвенных дан-

ных. В этом отношении метод ИКС близок к рентгеноструктурному

анализу, но в отличие от него позволяет изучать не только кристал-

лические, но и аморфные вещества. Метод ИКС требует для проведе-

ния анализа малых количеств вещества (обычно не более

0,5—2

мг).

Инфракрасная спектрометрия позволяет установить присутствие

в исследуемом объекте важнейших групп атомов (радикалов) и типов

связей, сделать выводы о строении скелета молекул, о характерных

функциональных группах.

В почвоведении метод ИКС чаще использовался для изучения ор-

ганических веществ почвы. Гораздо реже он применяется для изуче-

ния минеральных составляющих почвы, хотя исследования показали

применимость метода и для изучения минеральных компонентов почвы.

Метод ИКС основан на взаимодействии вещества с электромаг-

нитными колебаниями в инфракрасном диапазоне длин волн от 0,75 до-

100 мкм. Обычно используют узкий участок спектра от

2,5

до

15

мкм. Все

минералы тонкодисперсных фракций почв обладают способностью по-

157

Таблица 36

Температуры важнейших экзотермических (экз) и эндотермических (энд)

эффектов почвенных минералов

Минерал

Температуры фазовых превращений,

С

С

Оксиды и силикаты

Аллофан /iSiCVmAhCVxI-bO

Аналышм NaAlSi

2

0

6

-H

2

0

Бейделлит Al

2

[Si

4

Oio] (ОН)

2

-Н

2

0

Бёмит

Y-AIOOH

Биотит K(Mg, Fe)3[AlSi

3

O

10

](OH, F)

2

Браунит Мп

3

0

3

Брусит Mg(OH)

2

Вермикулит

ЧСа, Mg)(Mg, FeH-)

3

(OH)

2

[(Si, Al)

4

O

10

].

4Н

2

0

Галлуазит Al

4

(OH)

s

[Si

4

O,

0

] -4Н

2

0

Гематит a-Fe

2

0

3

Гетит a-FeOOH

Гиббсит А1(ОН)

3

Диаспор а-АЮОН

Каолинит Al

4

(OH)8[Si

4

Oio]

Кварц SiO

a

Монтмориллонит

<Са, Mg, Na...)(Al, Mg)

2

(OH)

2

[(Si, Al)

4

O

10

]

•nH

2

0

Нонтронит

Fe

2

(OH)

2

[(Si, А1)

4

0ю]-4Н

2

0

Опал Si0

2

-reH

2

0

Пирофиллит Al

2

(OH)

2

[Si

4

Oio]

170 (энд), 920—1000 (экз)

460 (энд)

100 (энд), 550 (энд), 940 (экз)

600 (энд)

1100 (энд)

910—1000 (превращение в Мп

3

0

4

)

405—410 (энд)

120—170

(энд),

270

(энд),

860 (энд)

100—120

(энд),

560

(энд),

950 (экз)

675

(энд)

3.00—360

(энд)

270—290

(энд)

580—590

(энд)

550—600

(энд),

960—980

(экз)

575

(энд)

120—140

(энд),

100—120 (энд)

940 (экз)

100 (энд), 900

740 (энд)

Минералы-соли

650 (энд), 830 (энд)

560 (энд), 750 (экз)

(экз)

Ангидрит CaS0

4

Арагонит СаСОз

Астраханит Na

2

S0

4

MgS0

4

-4H

2

0

Галит NaCl

Гипс CaS0

4

-2H

2

0

Глауберит Na

2

S0

4

-CaS0

4

Доломит CaC0

3

-MgC0

3

Кальцит СаСОз

Сильвин КО

Тенардит Na

2

S0

4

1190 (энд)

450 (энд), 900 (энд, диссоциация)

150 (энд), 195 (энд), 620 (энд), 670 (энд)

810 (энд)

150 (энд), 180 (энд),

540 (энд), 890 (энд)

740 (энд), 930 (энд)

940 (энд)

770 (энд)

270 (энд), 884 (энд)

1180 (энд)

глощать электромагнитные колебания в указанном интервале длин

волн, образуя характерные спектры. По набору полос в спектре и их

интенсивности можно идентифицировать не только многие силикаты,

но также карбонаты, сульфаты и другие минералы.

Для качественной характеристики ИК-спектра пользуются или

длиной волны Я, которая выражается в микрометрах, 1 мкм=10

_6

м,

или волновым числом v, выражаемым в обратных сантиметрах (см

-1

).

Волновое число показывает, число волн, укладывающихся на протяже-

нии 1 см. Соотношение между X и v выражается уравнением

1000

Для количественной характеристики пользуются величинами про-

пускания, поглощения или оптической плотности. Пропускание Т равно

отношению потока излучения, прошедшего через излучаемое вещест-

во /, к величине исходного потока 1

0

;

Т

=Т'

'а

или в процентах Т-

158

_ 100%. Поглощение соответственно выражается величиной

Л>

—

D

~ . оптическая плотность D равна отрицательному логарифму

пропускания:

D=-lgJ_=lgA.

'О

'

ИК-спектры изображают в виде графика, откладывая по оси орди-

нат пропускание, поглощение или оптическую плотность, а по оси

абсцисс — частоту колебаний, длину волны или волновые числа. Чаще

всего используют пропускание в процентах и волновые числа в см

-

*.

Внешний вид спектра зависит от характера вещества, его чистоты и

агрегатного состояния.

Почвы в целом, глинистые минералы дают спектры, состоящие и*

набора широких полос, и различать в них колебания отдельных атом-

ных групп довольно сложно. Кроме того, многие минералы обладают

близко расположенными полосами поглощения в ИК-спектрах, что за-

трудняет, как и при использовании других методов, их идентификацию.

В инфракрасных спектрах минералов выделяются три важнейших

интервала: область от 4000 до 3000 см-

1

, интервал между 1800 и

800 см

-1

и поглощение в области 700—400 см

-1

.

Полосы поглощения около 3700—3400 см

-1

обусловлены молеку-

лами адсорбированной или гидратной воды, а также гидроксильными

группами октаэдров. В спектрах индивидуальных минералов полосы

ОН-группы довольно характерны, причем удается даже различать

ОН-группы, находящиеся в неодинаковом окружении. Но почвы и их

тонкодисперсные фракции содержат большой набор минералов и по-

этому отдельные полосы различных по положению ОН-групп сливают-

ся в общую составную полосу, на которую накладывается широкая

полоса адсорбированной воды.

Полосы поглощения, обусловленные адсорбированной водой, на-

блюдаются также около 1600 см

-1

; особенно интенсивны эти полосы у

набухающих минералов группы монтмориллонита.

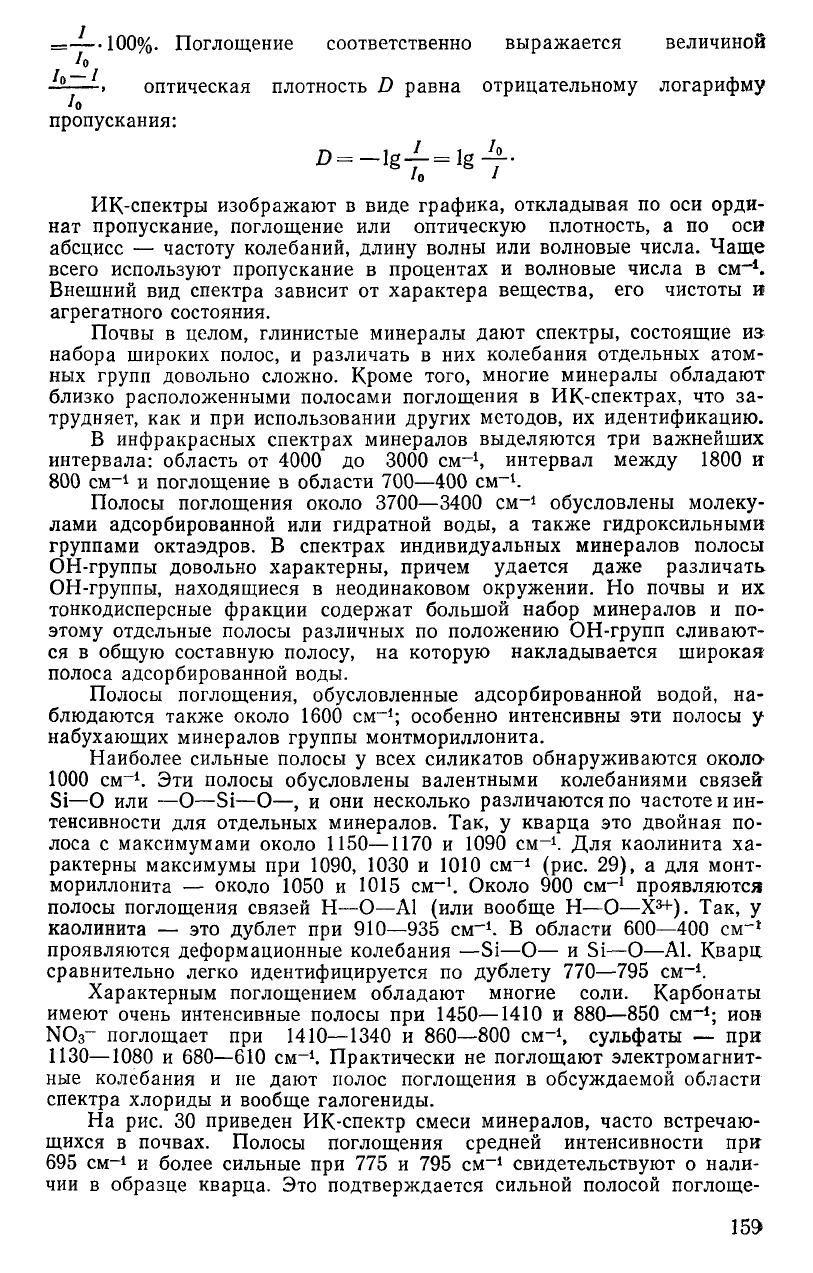

Наиболее сильные полосы у всех силикатов обнаруживаются около*

1000 см

-1

. Эти полосы обусловлены валентными колебаниями связей

Si—О или —О—Si—О—, и они несколько различаются по частоте и ин-

тенсивности для отдельных минералов. Так, у кварца это двойная по-

лоса с максимумами около 1150—1170 и 1090 см-

1

. Для каолинита ха-

рактерны максимумы при 1090, 1030 и 1010 см

-1

(рис. 29), а для монт-

мориллонита — около 1050 и 1015 см

-1

. Около 900 см

-1

проявляются

полосы поглощения связей Н—О—А1 (или вообще Н—О—X

3

*). Так, у

каолинита — это дублет при 910—935 см

-1

. В области 600—400 см~

1

проявляются деформационные колебания —Si—О— и

Si—О—А1.

Кварц,

сравнительно легко идентифицируется по дублету 770—795 см

-1

.

Характерным поглощением обладают многие соли. Карбонаты

имеют очень интенсивные полосы при 1450—1410 и 880—850 см

-1

; ион

N0

3

~

поглощает при 1410—1340 и 860—800 см

-1

, сульфаты — при

ИЗО—1080 и 680—610 см

-1

. Практически не поглощают электромагнит-

ные колебания и не дают полос поглощения в обсуждаемой области

спектра хлориды и вообще галогениды.

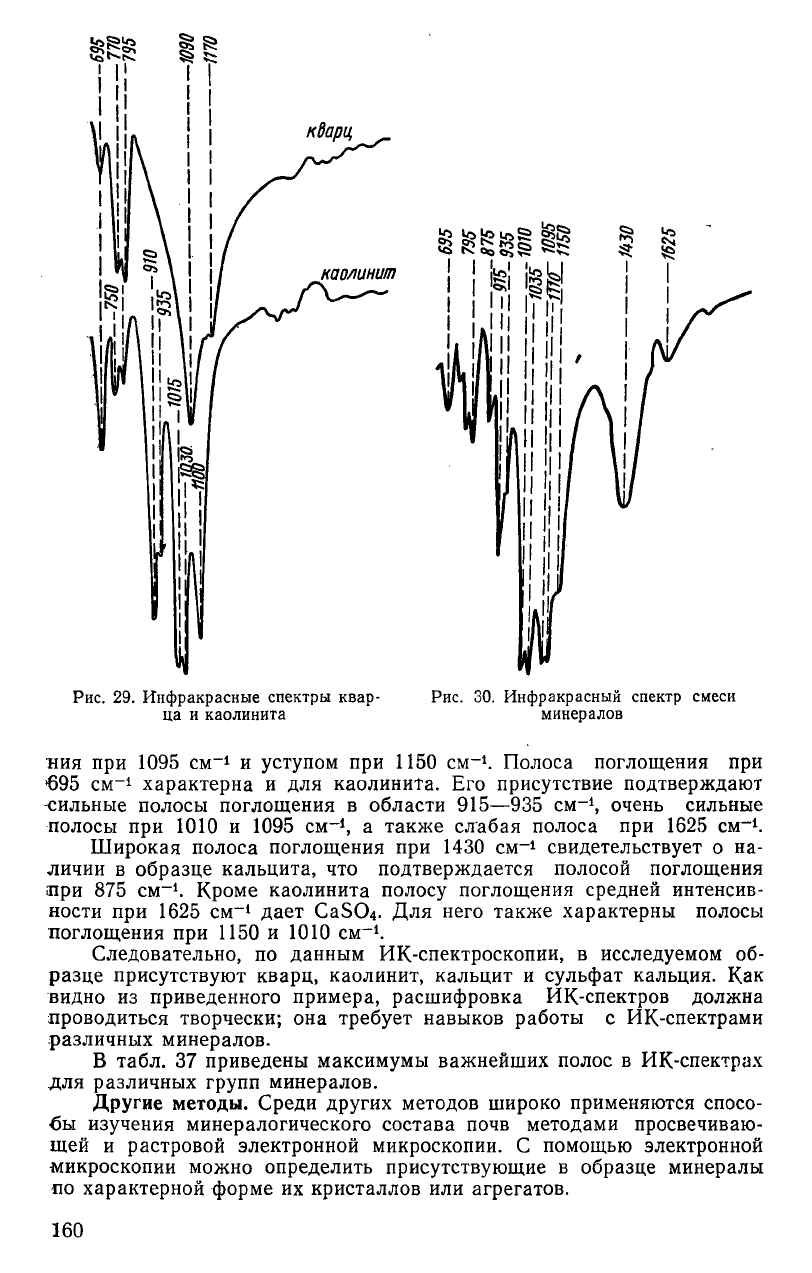

На рис. 30 приведен ИК-спектр смеси минералов, часто встречаю-

щихся в почвах. Полосы поглощения средней интенсивности при

695 см-

1

и более сильные при 775 и 795 см

-1

свидетельствуют о нали-

чии в образце кварца. Это подтверждается сильной полосой поглоще-

159

Рис.

29. Инфракрасные спектры квар- Рис. 30. Инфракрасный спектр смеси

ца и каолинита минералов

ния при 1095 см

-1

и уступом при 1150 см

-1

. Полоса поглощения при

€95 см

-1

характерна и для каолинита. Его присутствие подтверждают

-сильные полосы поглощения в области 915—935 см

-1

, очень сильные

полосы при 1010 и 1095 см

-1

, а также слабая полоса при 1625 см

-1

.

Широкая полоса поглощения при 1430 см

-1

свидетельствует о на-

личии в образце кальцита, что подтверждается полосой поглощения

при 875 см

-1

. Кроме каолинита полосу поглощения средней интенсив-

ности при 1625 см

-1

дает

CaSO,}.

Для него также характерны полосы

поглощения при 1150 и 1010 см

-1

.

Следовательно, по данным ИК-спектроскопии, в исследуемом об-

разце присутствуют кварц, каолинит, кальцит и сульфат кальция. Как

видно из приведенного примера, расшифровка ИК-спектров должна

проводиться творчески; она требует навыков работы с ИК-спектрами

различных минералов.

В табл. 37 приведены максимумы важнейших полос в ИК-спектрах

для различных групп минералов.

Другие методы. Среди других методов широко применяются спосо-

бы изучения минералогического состава почв методами просвечиваю-

щей и растровой электронной микроскопии. С помощью электронной

микроскопии можно определить присутствующие в образце минералы

по характерной форме их кристаллов или агрегатов.

160