Орлов Д.С. Химия почв

Подождите немного. Документ загружается.

тетраэдр, являющийся основой для построения силикатных и алюмо-

силикатных минералов.

Соединения кремния в почвах преобладающей частью унаследова-

ны от почвообразующих пород, хотя они и трансформируются в ходе

почвообразования. В то же время источниками органических соедине-

ний углерода в почвах служат растительные и животные остатки. Та-

ким образом, в почвах соединения этих двух элементов — Si и С — от-

ражают влияние двух факторов почвообразования: почвообразующей

породы и живых организмов соответственно.

Интересно подчеркнуть, что для этих двух элементов характерен

наибольший диапазон колебаний их содержания в почвах. Органиче-

ские соединения углерода могут составлять до 95—99% всей массы

почвы в горизонтах подстилки, торфянистых и других органогенных

горизонтах. В подзолистых же почвах, особенно в гор. А

2

, во многих

лесчаных почвах содержание органического углерода не превышает

десятых и даже сотых долей процента. Иными словами, органические

соединения углерода (как и вообще соединения углерода) могут в поч-

вах практически отсутствовать или составлять почти целиком массу

твердых фаз почвы. Аналогичный диапазон колебаний характерен для

соединений кремния. В некоторых песчаных почвах и горизонтах со-

держание Si0

2

приближается к 100%, тогда как в органогенных гори-

зонтах оно может не превышать долей процента.

Взаимодействие соединений кремния и органических веществ, при-

водящее к образованию минералоорганических соединений или гли-

нисто-гумусовых комплексов, составляет характерную и одну из наи-

более важных черт почвообразования. Таким образом, по характеру

соединений, поведению и функциям в почве эти два элемента, несмотря

на их специфику, имеют довольно много общего.

Общее значение и роль соединений кремния в почвах определяет-

ся следующими основными положениями.

1.

Соединения кремния в большинстве почв и горизонтов создают

их материальную основу, основной костяк почвенной массы, выполняя

тем самым важнейшую конституционную роль.

2.

Количественное распределение кремния по почвенному профилю

служит одним из важнейших показателей типа протекающих процес-

сов,

а по отношению Si0

2

: R2O3 или Si0

2

: А1

2

0

3

различают типы кор

выветривания.

3.

С соединениями кремния непосредственно связаны многие важ-

нейшие свойства почв. От содержания и состава алюмосиликатов —

глинистых минералов зависят связность и липкость почв, их набухае-

мость, емкость катионного обмена и др. В глинистых и тяжелосуглинис-

тых почвах даже инертный кварц может играть положительную роль,

улучшая водно-воздушный режим почвы. Поэтому для многих тяжелых

по механическому составу почв рекомендуется пескование как мелио-

ративный прием.

4.

Кремний входит в состав растений и при некоторых условиях

влияет на урожай. Содержание кремния в золе растений колеблется в

очень широких пределах: от 0,5—2,5% в водорослях и грибах и почти

до 30% в хвощах. Довольно много кремния в золе злаков — до 18—

20%.

Во многих организмах (особенно морских) соединения кремния

выполняют скелетные функции. Кремний нужен организмам и как

микроэлемент. На очень бедных доступными фосфатами почвах крем-

ний повышает урожай некоторых культур. Опыты на Ротамстедской

опытной станции показали, что добавление силиката натрия на фоне

нитратных удобрений повысило урожай зерна ячменя на 3,6 ц/га

141

(табл. 34). На фоне К

+

и NO3

-

прибавка составила 4,4 ц/га, тогда как

при внесении фосфорных удобрений прибавка урожая была минималь-

ной. Эти опыты позволяют считать, что внесение в почву растворимых

форм соединений кремниевой кислоты повышает доступность расте-

ниям фосфатов.

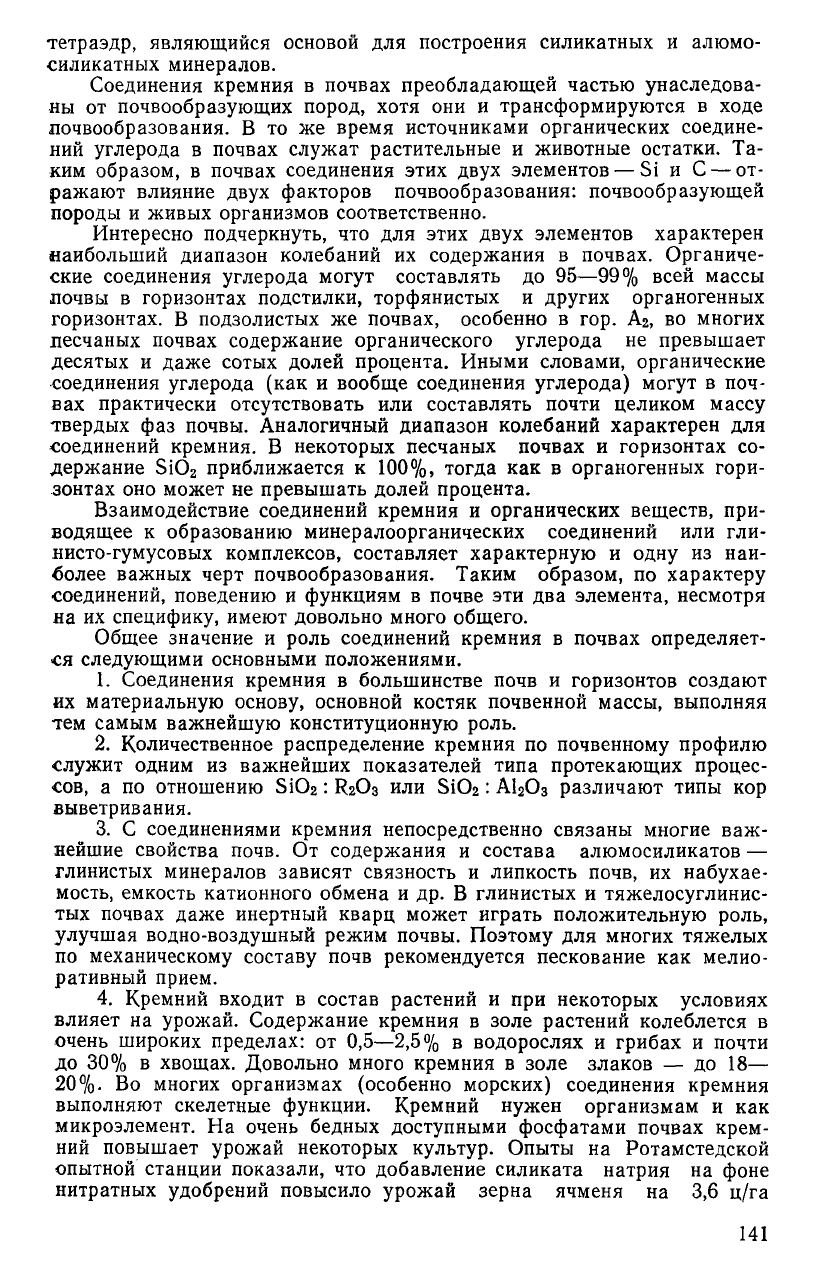

Таблица 34

Влияние силиката натрия на урожай

зерна ячменя, ц/га

Удобрение

(варианты)

Нитраты

Нитраты+

+ фосфаты

Нитраты+ка-

лийные соли

Нитраты

4-

+калийные

соли+фос-

фаты

Урожай зерна

без добавки

силиката

15,3

23,6

16,0

23,1

с добавкой

силиката

18,9

24,4

20,4

24,9

оливинами, другими акцессорными

группой глинистых алюмосиликатов

В почвах минеральные сое-

динения кремния представлены

двумя главными группами: дио-

ксидом Si0

2

и солями кремние-

вых кислот — силикатами и

алюмосиликатами.

Свободный кремнезем в поч-

вах встречается в виде кварца

Si0

2

,

в форме опала Si0

2

-nH

2

0,

фитолитов, представляющих со-

бой псевдоморфозы по раститель-

ным тканям, и других образова-

ний, состоящих из кремнезема

более чем на 50% (например,

кремень).

Силикаты и алюмосиликаты

представлены полевыми шпата-

ми,

пироксенами, амфиболами,

минералами, а также большой

со слоистой структурой.

Оксиды кремния и кремниевая кислота

Диоксид кремния в почвах представлен различными формами,

сильно варьирующими по окристаллизованности и гидратированности,

а следовательно, и по растворимости. Наиболее устойчив кварц, со-

держание которого во фракциях песка и крупной пыли многих почв

может достигать 40—90%. Но и в более тонкодисперсных фракциях

доля кварца может быть значительной.

Различные формы диоксида кремния частично растворяются в

почвенном растворе, но механизмы реакции и образующиеся раство-

ренные формы окончательно не изучены. Сложность проблемы связана

со способностью кремниевых кислот образовывать полимерные формы,

коллоидные растворы, а также с тем, что большую роль в этих процес-

сах играют реакции гидратации и дегидратации.

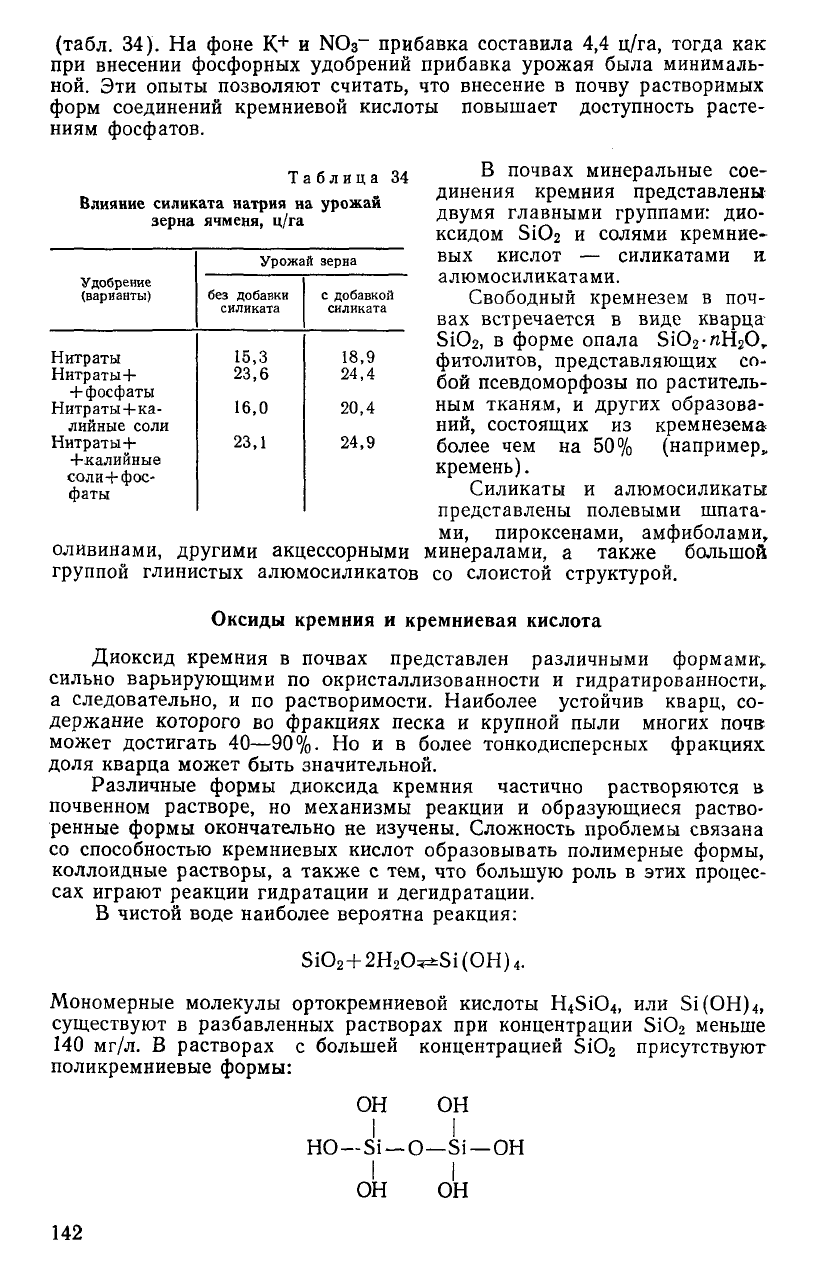

В чистой воде наиболее вероятна реакция:

Si0

2

+ 2H

2

O^Si(OH)

4

.

Мономерные молекулы ортокремниевой кислоты H

4

Si0

4

, или Si(OH)

4

,

существуют в разбавленных растворах при концентрации Si0

2

меньше

140 мг/л. В растворах с большей концентрацией Si0

2

присутствуют

поликремниевые формы:

ОН ОН

НО—Si —О—Si—ОН

ОН ОН

142

или

ОН ОН ОН

I

I I

НО—Si —О—Si —О—Si—ОН

1

I I

ОН ОН ОН

Ортокремниевая кислота относится к числу очень слабых кислот,

и ее диссоциация характеризуется следующими константами:

p*i = 9,9,

Р*2=ПА

р/С»

=13,7.

Поэтому даже угольная кислота вытесняет кремниевую кислоту из ее

солей.

Растворимость кремнезема в почвенных растворах зависит от

многих факторов: степени окристаллизованности Si02, величины рН,

режима влажности и др. По некоторым данным, растворимость кварца

в воде составляет около 2-Ю

-4

моль/кг, нарастая при увеличении рН.

Растворимость аморфного кремнезема примерно в 10 раз выше, но она

очень сильно зависит от степени гидратации и в гидратированной фор-

ме кремнекислота образует довольно устойчивые водные коллоидные

растворы. В химическом анализе почв хорошо известно, что отфильтро-

вать такую кремнекислоту можно только после ее предварительной

дегидратации.

Обезвоживания кремнекислоты можно достичь ее глубоким высу-

шиванием и прокаливанием, но при анализе почв такой прием не при-

меняют, поскольку слишком сильное нагревание способствует образо-

ванию труднорастворимых соединений железа, загрязняющих осадок

Si0

2

.

Достаточно полное обезвоживание достигается обработкой сухого

остатка кремнекислоты концентрированной НС1 на водяной бане.

Хлористоводородная кислота образует с водой азеотропную смесь, со-

держащую 20,22 мас% НС1 и кипящую при 108,6°С. Иными словами,

лри кипении такой смеси с одной молекулой НС1 удаляются 8 молекул

НгО.

Это способствует весьма полному удалению воды из геля кремне-

кислоты и резко снижает ее растворимость. Степень гидратации, или

глубина обезвоживания, является одним из факторов, регулирующих

растворимость и миграционную способность кремнезема в природных

условиях. Поэтому миграция кремнезема повышена в гумидных облас-

тях, а в классификацию природных вод В. А. Ковда предложил ввести

группу силикатных или силикатно-карбонатных вод.

Потеря растворимости при обезвоживании кремнезема является

одной из причин аккумуляции Si02 в почвах многих аридных регио-

нов,

особенно в саваннах и пустынях.

Второй фактор, влияющий на растворимость кремнезема, — это

реакция среды. В литературе часто встречаются указания о том, что

в кислой среде растворимость кремнезема минимальна, а при увели-

чении рН (начиная с рН 8—9) растворимость кремнезема нарастает.

Новые данные показывают иную картину: и в кислой и в щелочной

среде растворимость кремнезема повышена. Минимум растворимости

приходится на промежуточный интервал рН; границы этого интервала,

по данным различных авторов, не совпадают. По некоторым данным,

143

растворимость в воде аморфного Si0

2

при рН 3 составляет около

40 мг/л, при рН 5 — около 110 мг/л, а при дальнейшем росте щелоч-

ности продолжает быстро нарастать, достигая 300—400 мг/л в интер-

вале рН

10—11.

В сильнокислой среде (рН 0) растворимость повы-

шается до 100 мг/л.

Третий фактор, от которого зависит концентрация кремния в

почвенных растворах, — адсорбция кремнекислоты твердыми фазами

почвы.

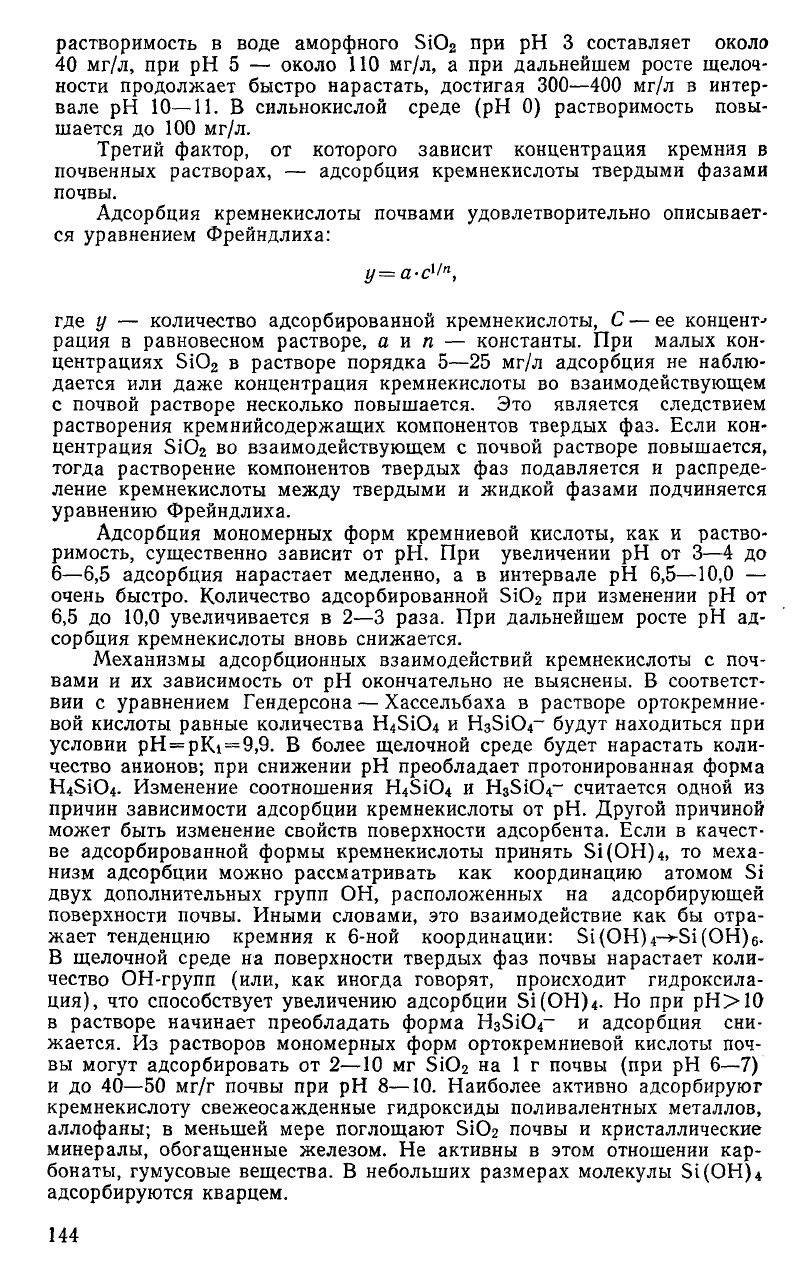

Адсорбция кремнекислоты почвами удовлетворительно описывает-

ся уравнением Фрейндлиха:

у=а-с

х

1

п

,

где у — количество адсорбированной кремнекислоты, С — ее концент^

рация в равновесном растворе, а и п — константы. При малых кон-

центрациях Si0

2

в растворе порядка

5—25

мг/л адсорбция не наблю-

дается или даже концентрация кремнекислоты во взаимодействующем

с почвой растворе несколько повышается. Это является следствием

растворения кремнийсодержащих компонентов твердых фаз. Если кон-

центрация Si0

2

во взаимодействующем с почвой растворе повышается,

тогда растворение компонентов твердых фаз подавляется и распреде-

ление кремнекислоты между твердыми и жидкой фазами подчиняется

уравнению Фрейндлиха.

Адсорбция мономерных форм кремниевой кислоты, как и раство-

римость, существенно зависит от рН. При увеличении рН от 3—4 до

6—6,5

адсорбция нарастает медленно, а в интервале рН 6,5—10,0 —

очень быстро. Количество адсорбированной Si0

2

при изменении рН от

6,5 до 10,0 увеличивается в 2—3 раза. При дальнейшем росте рН ад-

сорбция кремнекислоты вновь снижается.

Механизмы адсорбционных взаимодействий кремнекислоты с поч-

вами и их зависимость от рН окончательно не выяснены. В соответст-

вии с уравнением Гендерсона — Хассельбаха в растворе ортокремние-

вой кислоты равные количества H

4

SiC>4 и HsSiCf будут находиться при

условии pH=pKi=9,9. В более щелочной среде будет нарастать коли-

чество анионов; при снижении рН преобладает протонированная форма

H4S1O4. Изменение соотношения H4S1O4 и HsSiCU"" считается одной из

причин зависимости адсорбции кремнекислоты от рН. Другой причиной

может быть изменение свойств поверхности адсорбента. Если в качест-

ве адсорбированной формы кремнекислоты принять Si (ОН)

4,

то меха-

низм адсорбции можно рассматривать как координацию атомом Si

двух дополнительных групп ОН, расположенных на адсорбирующей

поверхности почвы. Иными словами, это взаимодействие как бы отра-

жает тенденцию кремния к 6-ной координации: Si(OH)4-*-Si(OH)

6

.

В щелочной среде на поверхности твердых фаз почвы нарастает коли-

чество ОН-групп (или, как иногда говорят, происходит гидроксила-

ция),

что способствует увеличению адсорбции Si(OH)

4

. Но при рН>10

в растворе начинает преобладать форма Нз5Ю

4

~ и адсорбция сни-

жается. Из растворов мономерных форм ортокремниевой кислоты поч-

вы могут адсорбировать от 2—10 мг Si0

2

на 1 г почвы (при рН 6—7)

и до 40—50 мг/г почвы при рН 8—10. Наиболее активно адсорбируют

кремнекислоту свежеосажденные гидроксиды поливалентных металлов,

аллофаны; в меньшей мере поглощают Si0

2

почвы и кристаллические

минералы, обогащенные железом. Не активны в этом отношении кар-

бонаты, гумусовые вещества. В небольших размерах молекулы Si(OH)

4

адсорбируются кварцем.

144

От концентрации кремнекислоты в почвенном растворе зависят

многие важные процессы трансформации и синтеза минералов, в том-

числе выветривание полевых шпатов.

Гидролиз полевых шпатов можно представить на примере ортокла-

за следующей реакцией:

2 KAlSi

3

0

8

+ 2H++9H

2

0^=

ортоклаз

ч±

Al

2

Si

2

0

5

(ОН) 4+4H

4

Si0

4

+ 2К+.

каолинит

Принимая активности твердых фаз (ортоклаз, каолинит) и воды рав-

ными единице, можно записать константу этой реакции в следующем*

виде:

к

_ [H

4

Si0

4

]*[K4

a

;[НЧ

2

Логарифмируя, получим:

lgK=4Ig[H

4

SiOJ +

lg-g±j!.

или

IK+1

ptf=-lgtf=4p[H

4

Si0

4

] + 2p

[Н+]

Эта формула выражает величину химического потенциала, определяю-

щего устойчивость ортоклаза к выветриванию. Если при равновесии-

[К

+

] = [Н+], то устойчивость ортоклаза определяется только актив-

ностью H

4

Si0

4

. Аналогично можно записать дальнейшую реакцию раз-

ложения каолинита, в результате которой образуется гиббсит:

Al

2

Si20

5

(OH)

4

+5H

2

0^±:2H

4

Si0

4

+2Al(OH)3.

Принимая, как и прежде, активности воды и твердых фаз равным»

единице, получим выражение:

p/C=2p[H

4

Si0

4

],

характеризующее химический потенциал устойчивости каолинита. Со-

гласно К. Тану каолинит устойчив, если в почвенном растворе величина-

pH

4

Si0

4

меньше, чем 4,73. Если тот же способ применить к гидроксиду

алюминия, то гиббситовый потенциал можно выразить уравнением

р/С=рН—1/ЗрА1з+.

По К. Тану, гиббсит устойчив в тех случаях, когда гиббситовый потен-

циал меньше 2,7, а активность H

4

Si0

4

очень мала. Величина химиче-

ских потенциалов определяет условия равновесия и области устойчи-

вости отдельных минералов. Как следует из изложенного выше, при

pH

4

Si0

4

=4,73 одновременно могут присутствовать каолинит и гиббсит.

Увеличение потенциала вызывает распад каолинита и образование

гиббсита. Если pH

4

Si0

4

становится меньше 4,73, то устойчив каолинит;

в тех случаях, когда в почве присутствует гиббсит, a pH

4

Si0

4

стано-

вится ниже 4,73, то происходит синтез каолинита.

Процессы высвобождения кремниевой кислоты из почвенных сили-

катов называют десиликацией. Свободная кремнекислота может со-

осаждаться с гидроксидами алюминия, образуя аллофаны. В условиях

промывного режима происходит выщелачивание кремнекислоты. Наи-

более интенсивно процесс десиликации протекает в почвах влажных.

145.

тропиков при образовании латеритов и ферралитных почв. При латери-

тизации и ферраллитизации в профиле почв накапливаются «устойчивые

продукты выветривания, такие как гиббсит.

Алюмосиликаты

Минералы крупных фракций, пыли и особенно илистой фракции в

значительной мере представлены алюмосиликатами. Основу кристал-

лической решетки всех силикатов составляют кремнекислородные тет-

раэдры — [SiO^

4-

. По характеру взаимного расположения и сочлене-

ния тетраэдров различают 6 типов силикатов: островные, кольцевые,

цепочечные, ленточные, слоистые (слоевые) и каркасные.

В почвах минералы с различной структурой довольно четко рас-

пределяются по гранулометрическим фракциям. Основу песчаных и

крупнопылеватых фракций составляют практически все группы мине-

ралов, кроме слоистых. Это полевые шпаты, амфиболы, оливин, эпидот

и т. п. Эти минералы крупных фракций имеют небольшую удельную

поверхность и очень мало влияют (или совсем не влияют) на такие

свойства почв, как емкость катионного обмена, потенциальная кислот-

ность, буферность.

В илистых и коллоидных фракциях почв преобладают слоистые

силикаты различных групп. Слоистые силикаты называют также лис-

товыми. Эти минералы обладают многими важными свойствами, при-

дающими почве высокую емкость катионного обмена, набухаемость,

липкость, и их часто рассматривают как собственно глинистые минера-

лы.

Наибольшее значение имеют следующие группы слоистых силика-

тов:

монтмориллониты (смектиты), каолиниты, слюды и гидрослюды,

хлориты, вермикулиты и смешанослойные минералы.

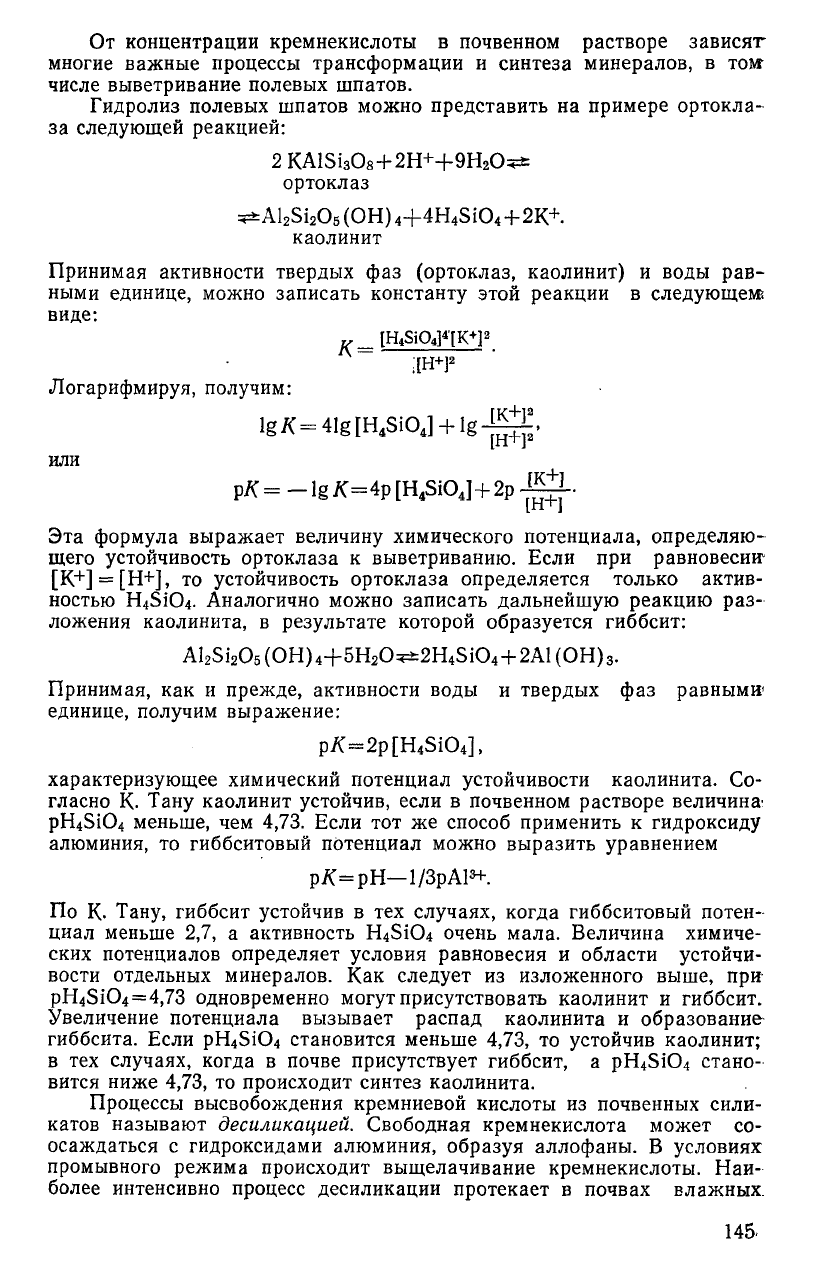

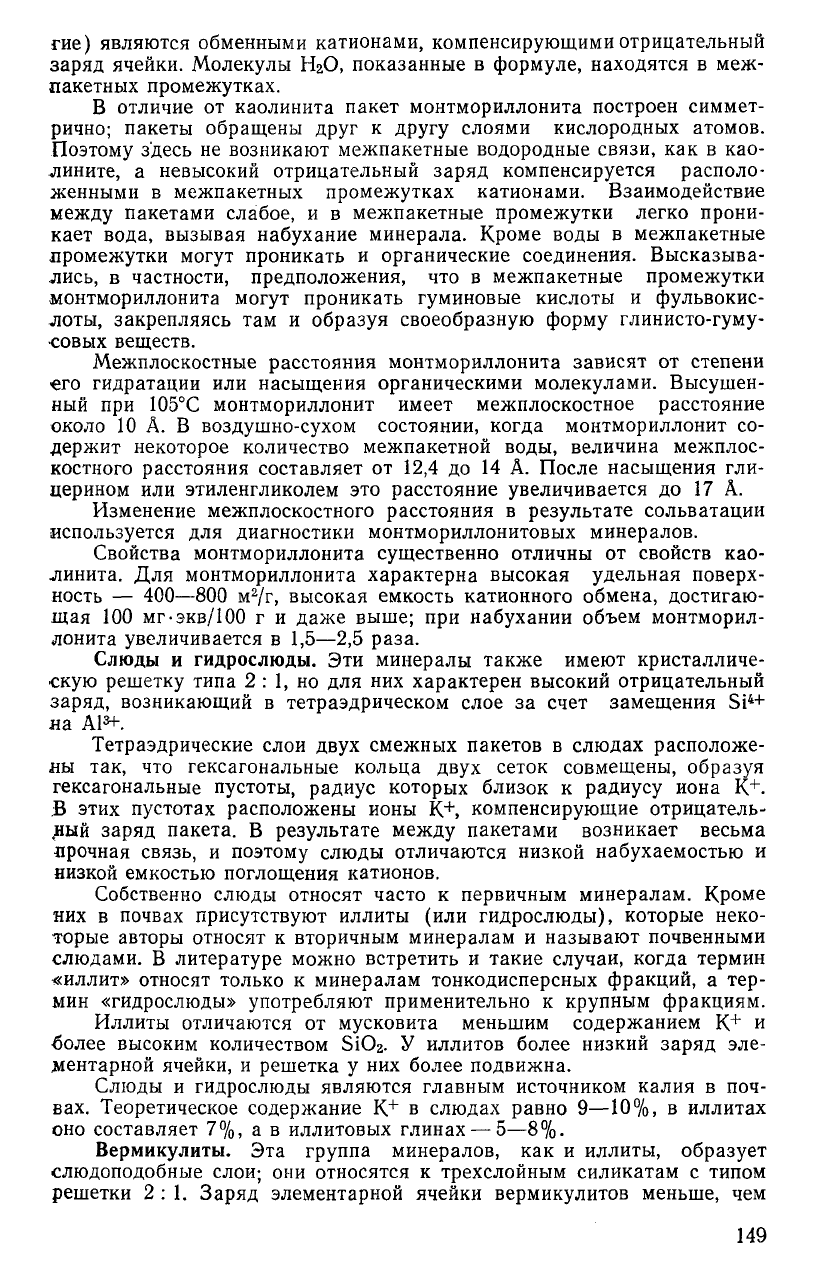

Все важнейшие группы глинистых минералов образованы слоями

кремнекислородных тетраэдров и алюмогидроксильных октаэдров (или

октаэдров другого состава) (рис. 22).

Рис.

22. Кремнекислородный тетраэдр (слева) и алюмогидроксильный октаэдр

(справа)

В центре кремнекислородного тетраэдра расположен ион Si

4-1-

,

а в вершинах тетраэдра находятся ионы кислорода. Таким образом,

заряд ионов кислорода только наполовину компенсирован зарядом

Si

4+

,

и поэтому формулу тетраэдра можно записать как [SiO^

4-

. За

счет избытка заряда ионы кислорода связываются с другим ионом

кремния или металла. Связи Si—О—Si очень прочные (их называют

силиконовыми), и посредством этих связей тетраэдры [SiO^

4-

объеди-

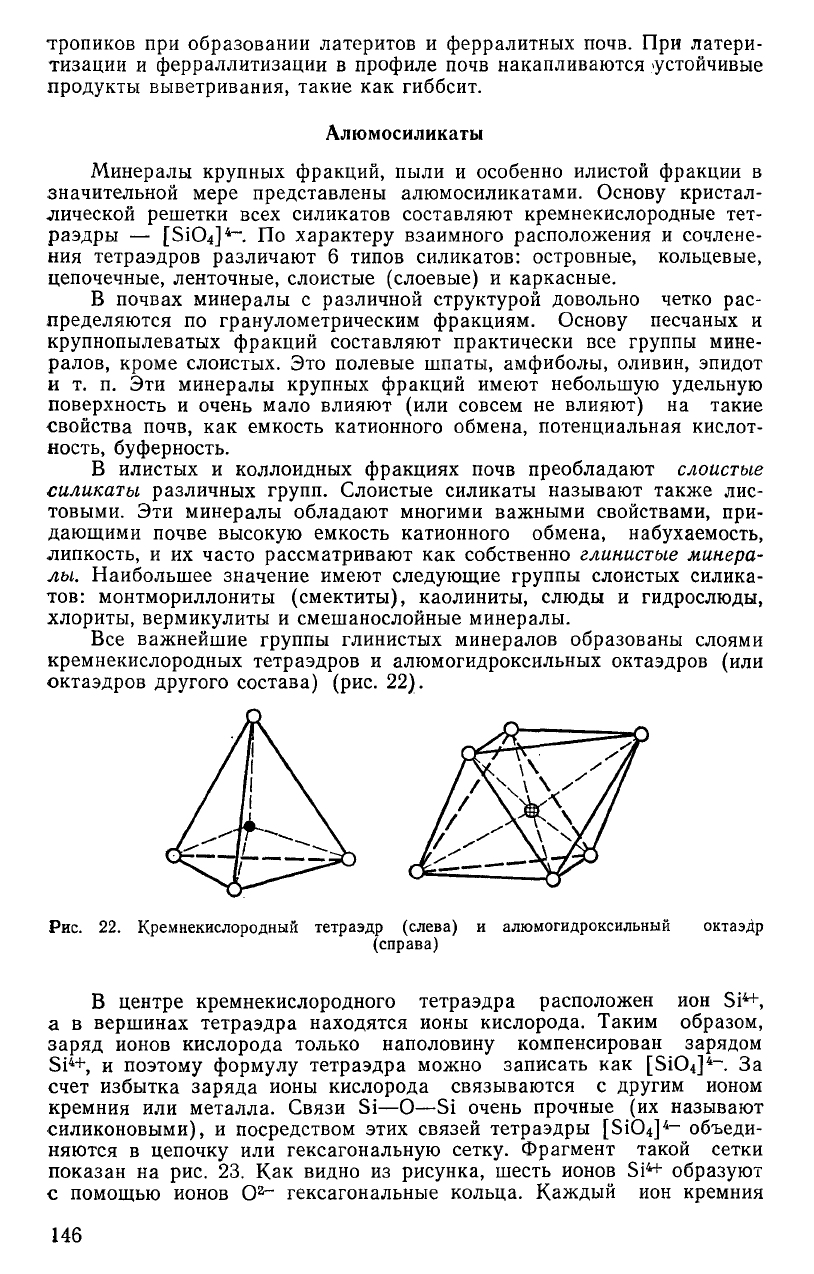

няются в цепочку или гексагональную сетку. Фрагмент такой сетки

показан на рис. 23. Как видно из рисунка, шесть ионов Si

4

* образуют

с помощью ионов О

2-

гексагональные кольца. Каждый ион кремния

146

принадлежит сразу трем таким кольцам, т. е. на одно кольцо фор-

мально приходится 6Si/3 или два иона кремния. Ионы кислорода,

совмещенные на рис. 23 с ионами кремния (совпадают их проекции на^

плоскость рисунка) и

находящиеся в вершинах

тетраэдров, также фор-

мально принадлежат

трем кольцам, и на одно

кольцо приходится тогда

60-/3 таких ионов. Знак

минус показывает, что

заряд этого иона кисло-

рода не компенсирован

соседними тетраэдрами.

Наконец, остальные ионы

кислорода принадлежат

двум соседним кольцам

и на одно кольцо прихо-

дится 60/2 = 30. Таким

образом, общая формула

каждого гексагонального

кольца может быть запи-

сана так:

6Si 60 (6СГ)

3 2 3

—

= (SiA)

2

-

Некомпенсированные заряды

пенсируются за счет связи с ионами Al^, находящимися в октаэдриче-

ской координации. В центре октаэдров вместо А1*+- могут быть также

ионы Mg

a

или Fe

2

*. Октаэдры, как и тетраэдры, образуют двумерную-

гексагональную сетку.

Закономерное сочетание тетраэдрических и октаэдрических сеток

формирует кристаллическую решетку глинистых минералов, и по соот-

ношению тетраэдрических и октаэдрических слоев различают группы

минералов. Так, в каолините на один октаэдрический слой приходит-

ся один тетраэдрический; эти два слоя образуют пакет. Такой тип

кристаллической решетки называют двухслойным (двухэтажным) и

обозначают 1 : 1 (по числу слоев). Пакеты наслаиваются один на дру-

гой,

формируя кристалл минерала. Пространства между пакетами на-

зывают

межпакетными

промежутками, а расстояние между одинаковы-

ми (и повторяющимися) слоями атомов — межплоскостными расстоя-

ниями. Межплоскостные расстояния включают толщину пакета и меж-

пакетный промежуток. Они являются важнейшими диагностическими

признаками глинистых минералов и используются при определении

минералогического состава почв рентгеноструктурным методом.

По характеру кристаллической решетки различают минералы типа

1 : 1 (каолинит, галлуазит), 2 : 1 (монтмориллонит, слюды), 2:1:1

(хлориты).

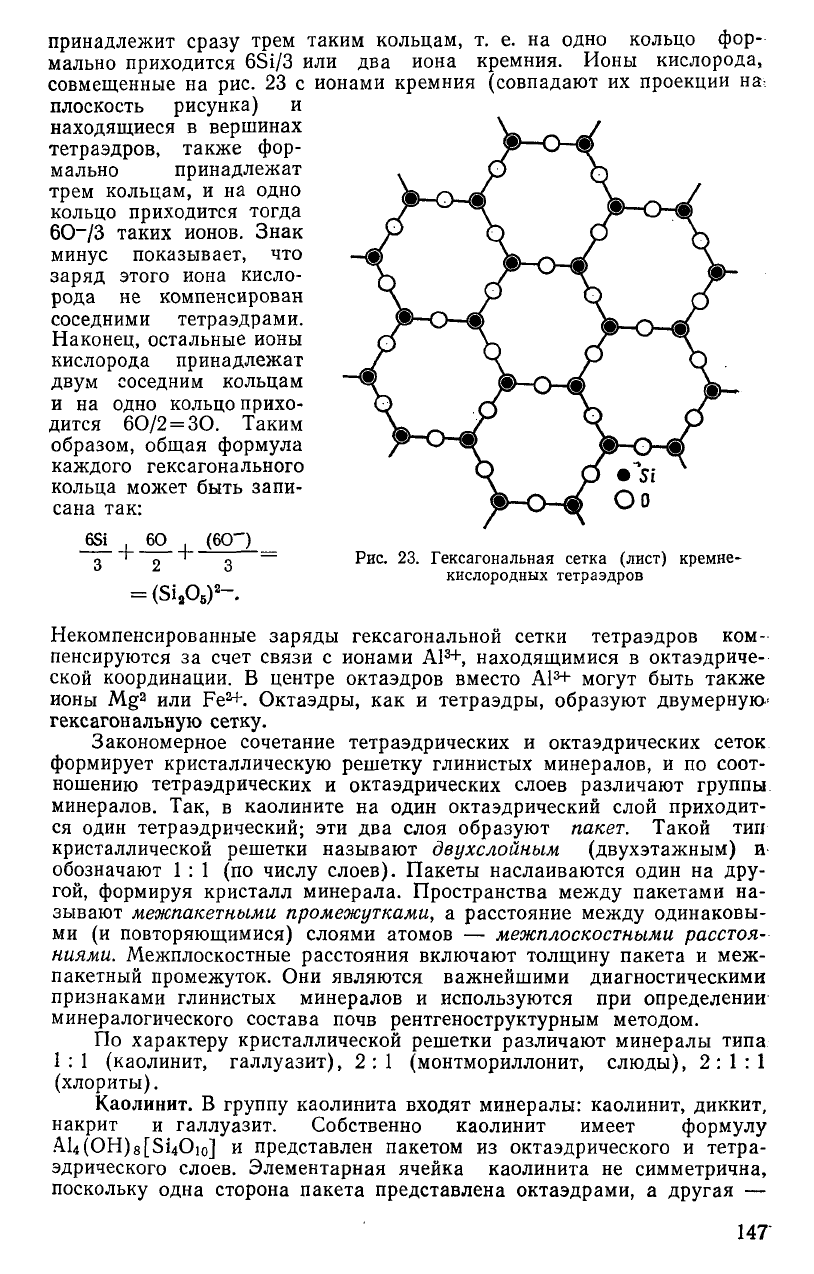

Каолинит. В группу каолинита входят минералы: каолинит, диккит,

накрит и галлуазит. Собственно каолинит имеет формулу

Al

4

(OH)

8

[Si4Oi

0

] и представлен пакетом из октаэдрического и тетра-

эдрического слоев. Элементарная ячейка каолинита не симметрична,

поскольку одна сторона пакета представлена октаэдрами, а другая —

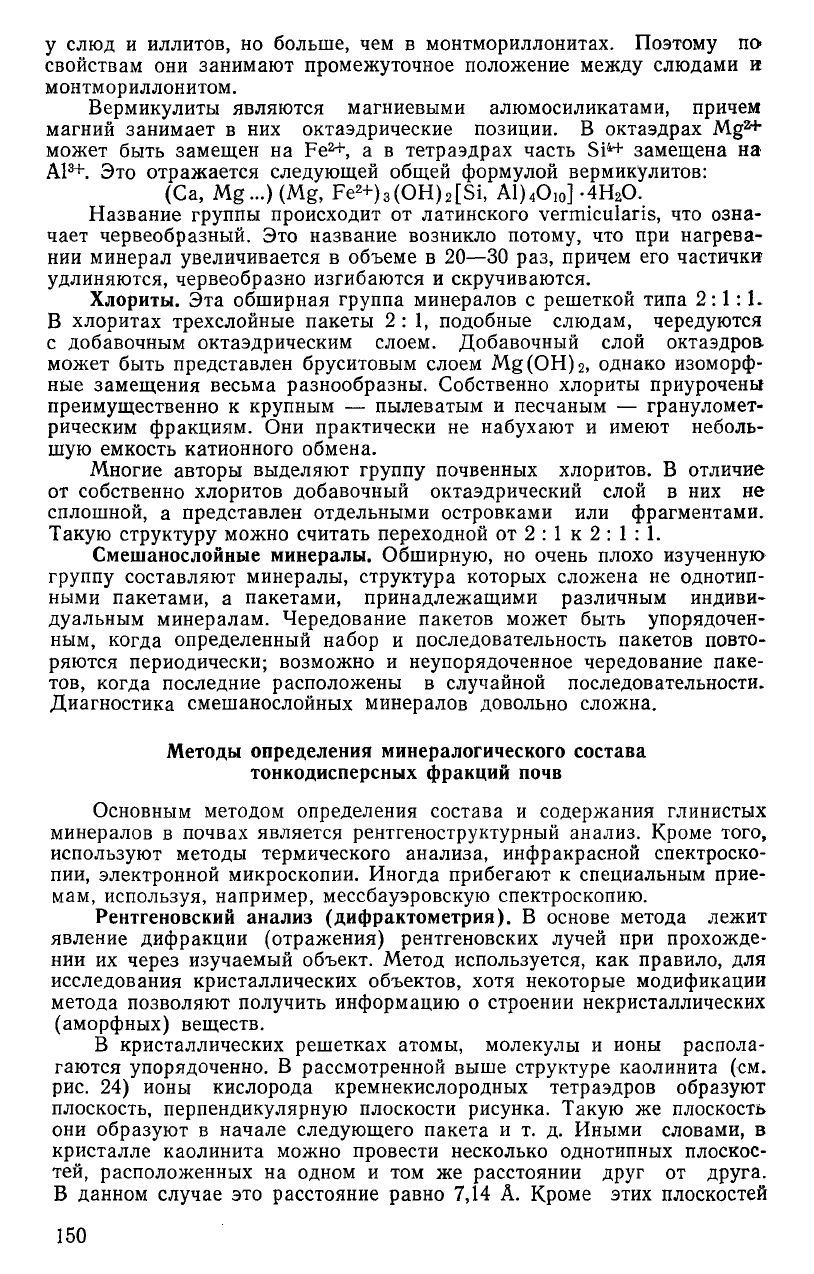

Рис.

23. Гексагональная сетка (лист) кремне-

кислородных тетраэдров

гексагональной сетки тетраэдров ком-

147

тетраэдрами. Соответственно одна поверхность пакета образована кис-

лородными атомами, а другая — гидроксильными группами. Между

пакетами образуется довольно прочная водородная связь, препятст-

вующая увеличению межпакетных промежутков. Межплоскостное рас-

-стояние стабильно и равно 7,14 А (рис. 24).

Каолинит не набухает вследствие прочных водородных связей

между пакетами. Удельная поверхность его невелика и обычно нахо-

дится в пределах от 5—7 до 25—30 м

2

/г. Емкость катионного обмена

•соответственно мала и обычно не превышает 10 мг-экв/100 г.

Поскольку в пакетах каолинита имеются расположенные на по-

верхности гидроксильные группы, то для него характерен отрицатель-

Рис.

24. Схема структуры каолинита Рис. 25. Схема структуры монтморилло-

нита

ный заряд. Величина заряда непостоянна и зависит от рН среды; при

увеличении рН нарастает диссоциация поверхностных групп ОН и от-

рицательный заряд увеличивается.

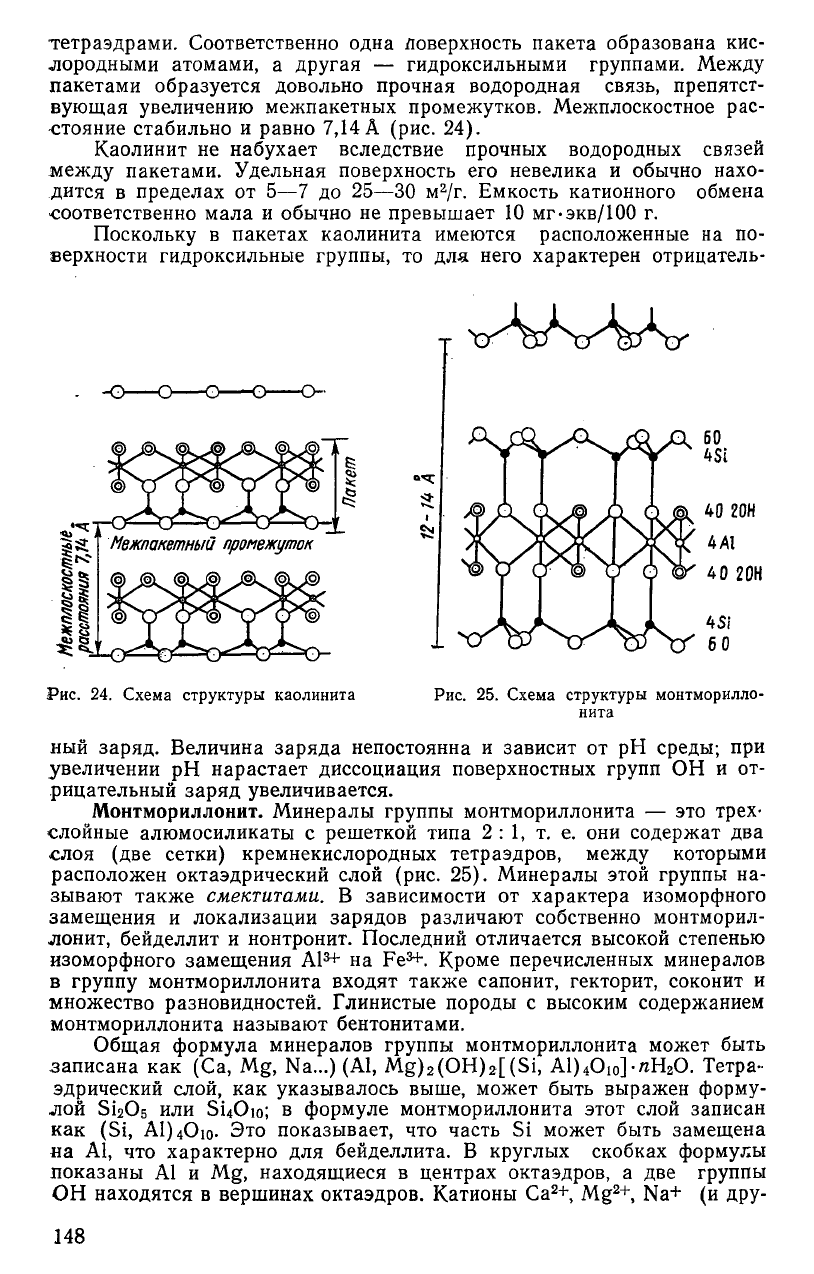

Монтмориллонит. Минералы группы монтмориллонита — это трех-

слойные алюмосиликаты с решеткой типа 2:1, т. е. они содержат два

слоя (две сетки) кремнекислородных тетраэдров, между которыми

расположен октаэдрический слой (рис. 25). Минералы этой группы на-

зывают также

смектитами.

В зависимости от характера изоморфного

замещения и локализации зарядов различают собственно монтморил-

лонит, бейделлит и нонтронит. Последний отличается высокой степенью

изоморфного замещения А1^ на Fe^. Кроме перечисленных минералов

в группу монтмориллонита входят также сапонит, гекторит, соконит и

множество разновидностей. Глинистые породы с высоким содержанием

монтмориллонита называют бентонитами.

Общая формула минералов группы монтмориллонита может быть

записана как (Са, Mg, Na...) (Al, Mg)

2

(OH)

2

[(Si, Al)

4

Oio]-nH

2

0. Тетра-

эдрический слой, как указывалось выше, может быть выражен форму-

лой Si

2

05 или Si

4

Oio; в формуле монтмориллонита этот слой записан

как (Si, А1)

4

Ою. Это показывает, что часть Si может быть замещена

на А1, что характерно для бейделлита. В круглых скобках формулы

показаны А1 и Mg, находящиеся в центрах октаэдров, а две группы

ОН находятся в вершинах октаэдров. Катионы Са

2

+, Mg

2+

, Na+ (и дру-

148

гие) являются обменными катионами, компенсирующими отрицательный

заряд ячейки. Молекулы НгО, показанные в формуле, находятся в меж-

пакетных промежутках.

В отличие от каолинита пакет монтмориллонита построен симмет-

рично; пакеты обращены друг к другу слоями кислородных атомов.

Поэтому здесь не возникают межпакетные водородные связи, как в као-

лините, а невысокий отрицательный заряд компенсируется располо-

женными в межпакетных промежутках катионами. Взаимодействие

между пакетами слабое, и в межпакетные промежутки легко прони-

кает вода, вызывая набухание минерала. Кроме воды в межпакетные

промежутки могут проникать и органические соединения. Высказыва-

лись,

в частности, предположения, что в межпакетные промежутки

монтмориллонита могут проникать гуминовые кислоты и фульвокис-

лоты, закрепляясь там и образуя своеобразную форму глинисто-гуму-

совых веществ.

Межплоскостные расстояния монтмориллонита зависят от степени

•его гидратации или насыщения органическими молекулами. Высушен-

ный при 105°С монтмориллонит имеет межплоскостное расстояние

около 10 А. В воздушно-сухом состоянии, когда монтмориллонит со-

держит некоторое количество межпакетной воды, величина межплос-

костного расстояния составляет от 12,4 до 14 А. После насыщения гли-

церином или этиленгликолем это расстояние увеличивается до 17 А.

Изменение межплоскостного расстояния в результате сольватации

используется для диагностики монтмориллонитовых минералов.

Свойства монтмориллонита существенно отличны от свойств као-

линита. Для монтмориллонита характерна высокая удельная поверх-

ность — 400—800 м

2

/г, высокая емкость катионного обмена, достигаю-

щая 100 мг-экв/100 г и даже выше; при набухании объем монтморил-

лонита увеличивается в

1,5—2,5

раза.

Слюды и гидрослюды. Эти минералы также имеют кристалличе-

скую решетку типа 2 : 1, но для них характерен высокий отрицательный

заряд, возникающий в тетраэдрическом слое за счет замещения Si

4+

на А1*\

Тетраэдрические слои двух смежных пакетов в слюдах расположе-

ны так, что гексагональные кольца двух сеток совмещены, образуя

гексагональные пустоты, радиус которых близок к радиусу иона К

+

.

В этих пустотах расположены ионы К

+

, компенсирующие отрицатель-

ный заряд пакета. В результате между пакетами возникает весьма

прочная связь, и поэтому слюды отличаются низкой набухаемостью и

низкой емкостью поглощения катионов.

Собственно слюды относят часто к первичным минералам. Кроме

них в почвах присутствуют иллиты (или гидрослюды), которые неко-

торые авторы относят к вторичным минералам и называют почвенными

слюдами. В литературе можно встретить и такие случаи, когда термин

«иллит» относят только к минералам тонкодисперсных фракций, а тер-

мин «гидрослюды» употребляют применительно к крупным фракциям.

Иллиты отличаются от мусковита меньшим содержанием К

+

и

более высоким количеством SiC>2. У иллитов более низкий заряд эле-

ментарной ячейки, и решетка у них более подвижна.

Слюды и гидрослюды являются главным источником калия в поч-

вах. Теоретическое содержание К

+

в слюдах равно 9—10%, в иллитах

оно составляет 7%, а в иллитовых глинах

—5—8%.

Вермикулиты. Эта группа минералов, как и иллиты, образует

слюдоподобные слои; они относятся к трехслойным силикатам с типом

решетки 2:1. Заряд элементарной ячейки вермикулитов меньше, чем

149

у слюд и иллитов, но больше, чем в монтмориллонитах. Поэтому по

свойствам они занимают промежуточное положение между слюдами и

монтмориллонитом.

Вермикулиты являются магниевыми алюмосиликатами, причем

магний занимает в них октаэдрические позиции. В октаэдрах Mg

2

*

может быть замещен на Fe

2

*, а в тетраэдрах часть Si^ замещена на

А1*+\ Это отражается следующей общей формулой вермикулитов:

(Са, Mg...)(Mg, Fe

2

+)

3

(OH)

2

[Si, А1)

4

О

10

]-4Н

2

0.

Название группы происходит от латинского vermicularis, что озна-

чает червеобразный. Это название возникло потому, что при нагрева-

нии минерал увеличивается в объеме в 20—30 раз, причем его частички

удлиняются, червеобразно изгибаются и скручиваются.

Хлориты. Эта обширная группа минералов с решеткой типа

2:1:1.

В хлоритах трехслойные пакеты 2 : 1, подобные слюдам, чередуются

с добавочным октаэдрическим слоем. Добавочный слой октаэдров,

может быть представлен бруситовым слоем Mg(OH)

2

, однако изоморф-

ные замещения весьма разнообразны. Собственно хлориты приурочены

преимущественно к крупным — пылеватым и песчаным — грануломет-

рическим фракциям. Они практически не набухают и имеют неболь-

шую емкость катионного обмена.

Многие авторы выделяют группу почвенных хлоритов. В отличие

от собственно хлоритов добавочный октаэдрический слой в них не

сплошной, а представлен отдельными островками или фрагментами.

Такую структуру можно считать переходной от 2 : 1 к 2 : 1 : 1.

Смешанослойные минералы. Обширную, но очень плохо изученную

группу составляют минералы, структура которых сложена не однотип-

ными пакетами, а пакетами, принадлежащими различным индиви-

дуальным минералам. Чередование пакетов может быть упорядочен-

ным, когда определенный набор и последовательность пакетов повто-

ряются периодически; возможно и неупорядоченное чередование паке-

тов,

когда последние расположены в случайной последовательности.

Диагностика смешанослойных минералов довольно сложна.

Методы определения минералогического состава

тонкодисперсных фракций почв

Основным методом определения состава и содержания глинистых

минералов в почвах является рентгеноструктурный анализ. Кроме того,

используют методы термического анализа, инфракрасной спектроско-

пии, электронной микроскопии. Иногда прибегают к специальным прие-

мам, используя, например, мессбауэровскую спектроскопию.

Рентгеновский анализ (дифрактометрия). В основе метода лежит

явление дифракции (отражения) рентгеновских лучей при прохожде-

нии их через изучаемый объект. Метод используется, как правило, для

исследования кристаллических объектов, хотя некоторые модификации

метода позволяют получить информацию о строении некристаллических

(аморфных) веществ.

В кристаллических решетках атомы, молекулы и ионы распола-

гаются упорядоченно. В рассмотренной выше структуре каолинита (см.

рис.

24) ионы кислорода кремнекислородных тетраэдров образуют

плоскость, перпендикулярную плоскости рисунка. Такую же плоскость

они образуют в начале следующего пакета и т. д. Иными словами, в

кристалле каолинита можно провести несколько однотипных плоскос-

тей,

расположенных на одном и том же расстоянии друг от друга.

В данном случае это расстояние равно 7,14 А. Кроме этих плоскостей

150