Орлов Д.С. Химия почв

Подождите немного. Документ загружается.

К. К. Гедройц полагал, что из раствора ацетата натрия, который в ре-

зультате гидролиза содержит СН

3

СООН и NaOH, почва целиком погло-

щает молекулы щелочи, высвобождая таким образом свободную кисло-

ту из ее соли.

С другой стороны, Г. Каппен считал, что принципиальных различий

между обменной и гидролитической кислотностью нет, а реакция идет

по уравнению:

nH++CH

3

COOH+Na++OH-^nNa++CH

3

COOH + H++OH-^

-*-IINa++СН

3

СООН+Н

2

0.

Работами Д. Л. Аскинази, Н. П. Ремезова, Д. Н. Прянишникова

было доказано, что принципиальных различий между обменной и гид-

ролитической кислотностью нет. В частности, опытами Д. Л. Аскинази

было отвергнуто предположение о физическом поглощении молекул

щелочи, поскольку обработанные щелочью почвы даже после длитель-

ного промывания водой сохраняли повышенное содержание обменных

оснований.

Дискуссия коснулась и вопроса о роли алюминия в гидролитиче-

ской кислотности. В. А. Чернов считал, что А1 участвует в формирова-

нии гидролитической кислотности, как и при формировании обменной

кислотности. Д. Л. Аскинази, Н. П. Карпинский и Н. П. Ремезов отри-

цали участие алюминия в формировании гидролитической кислотности,

исходя из того, что из почв, обладающих только гидролитической кис-

лотностью алюминий обычно не извлекается.

В настоящее время нет оснований противопоставлять гидролитиче-

скую и обменную кислотность или считать, что природа их различна.

Более высокие значения титруемой кислотности, которые обнаружи-

ваются при взаимодействии почвы с гидролитически щелочной солью,

объясняются более полным протеканием реакции. После взаимодейст-

вия почвы с 1 н. CH

3

COONa значения рН раствора лежат в интервале

6,2—7,5, а после взаимодействия с 1 н. КС1 — в интервале 3,0—6,5.

Ясно,

что избыток водородных ионов во втором случае не позволяет

реакции пройти до конца. В первом случае Н+-ионы связываются в

-слабодиссоциированную СН

3

СООН и реакция протекает более полно.

Нет сомнений и в том, что алюминий также участвует в формиро-

вании гидролитической кислотности, но поскольку рН равновесного

раствора приходится на область минимальной растворимости гидрокси-

да алюминия, то после вытеснения

А1

3

*

из ППК он полностью выпадает

в осадок (или даже остается на месте, в ППК, но превратившись в

Al(OH)s):

ПАР++3CH

3

COONa + ЗН

2

0-»-1Ша+.+ ЗСН

3

СООН +

А1

(ОН )

3

.

Поэтому А1 можно обнаружить в вытяжках раствором KG (обменная

кислотность) и он не обнаруживается в вытяжках, приготовленных с

помощью растворов гидролитически щелочных солей.

В понимании и методе определения гидролитической кислотности

-сохраняется до сих пор некоторая неопределенность. Строго говоря,

гидролитической кислотностью следует называть, в соответствии с ука-

занием К- К- Гедройца, разность между количеством кислотности, най-

денной при обработке почвы раствором CH

3

COONa и при обработке

почвы раствором КС1. Иными словами, считать гидролитической только

приращение кислотности за счет введения аниона слабой кислоты. На

практике, и это вошло в расчетные формулы, гидролитическую кислот-

ность принимают равной всему количеству свободной СН

3

СООН, обна-

5*

131

руженной в вытяжке после взаимодействия почвы с 1 н. СНзСОСЖа.

При этом считается, что однократное взаимодействие на почву раство-

ра СНзСООЫа вытесняет не все количество водородных ионов, поэтому

при вычислении используют дополнительный множитель, равный 1,75,

на полноту вытеснения. Этот коэффициент принимается из того расче-

та, что рН равновесного раствора должен быть равен 7,0. Если равно-

весный рН принимается равным 7,5—8,0 или 8,5, то, по Каппену, исполь-

зуют коэффициент 2,0; 2,5 и 3,25 соответственно.

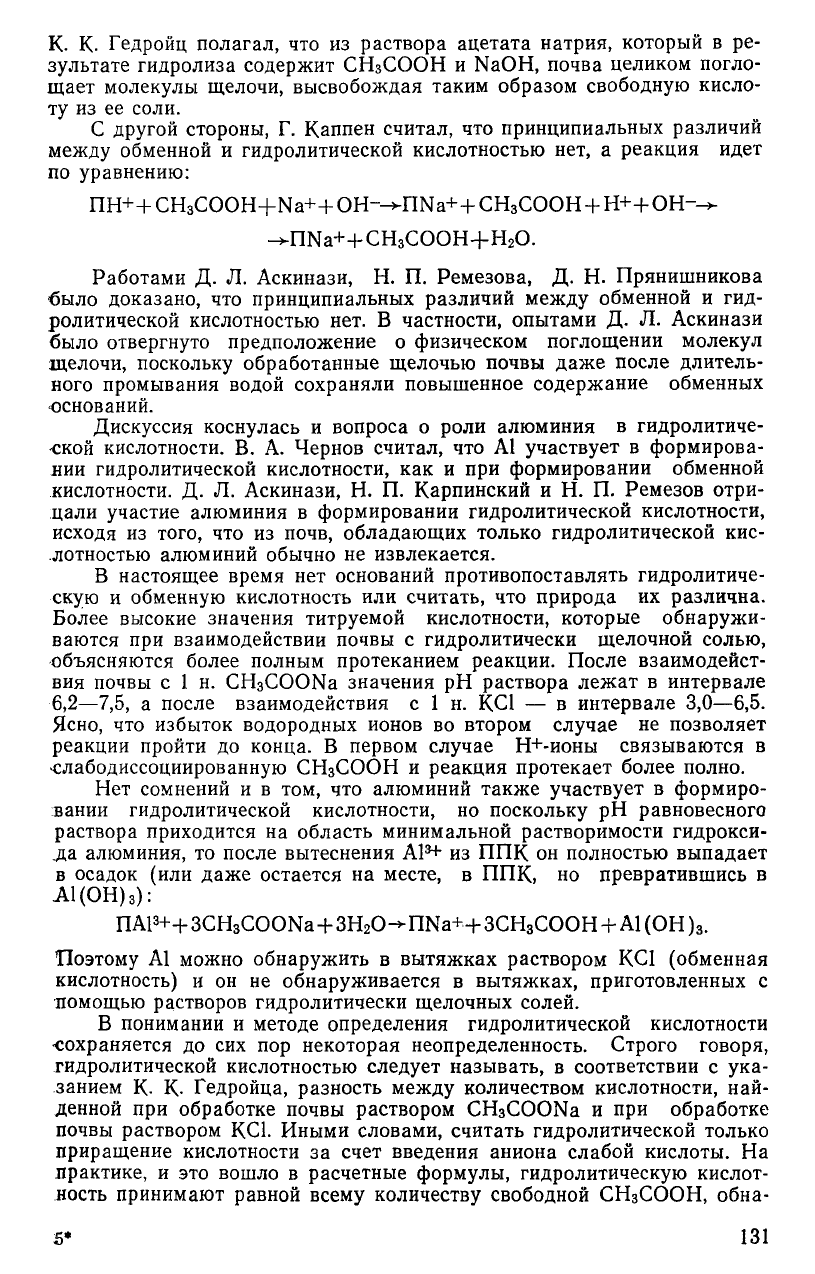

Найденные с учетом поправочного коэффициента величины гидро-

литической кислотности обозначаются символом Н. По этой величине

находят необходимую для известкования почвы дозу извести и рассчи-

тывают степень насыщенности почвы основаниями V:

V=—^—

-100,

S +

H

где S — сумма поглощенных оснований.

Распространение кислых почв и влияние

кислотности на их продуктивность

Почвы, обладающие актуальной кислотностью (рН водной вытяж-

ки или почвенного раствора ниже 7,0), а также потенциальной кислот-

ностью как в обменной, так и гидролитической форме, распространены

очень широко и в бореальных поясах (почвы таежных зон), и в усло-

виях влажных тропиков и субтропиках. В Индии около 30% всех воз-

делываемых площадей занято кислыми почвами; это ферраллитные

почвы, подзолистые, некоторые болотные, сульфатные засоленные поч-

вы.

Большие площади занимают кислые почвы на востоке США, в Ка-

наде,

Южной Америке, в Западной Европе, в Западной и Центральной

Африке, во многих странах Азии.

В Великобритании (Англия, Уэльс и Шотландия) из числа всех

почв,

занятых под сельскохозяйственными культурами, травами и не-

окультуренными пастбищами, нуждались к 1945 г. в известковании

около 6,6 млн. га земель, или 34%. Как показали Г. Гарднер и Г. Гар-

нер еще в 1953 г., потребность эта возростала, поскольку количество

вносимого в Англии известняка не восполняло даже потери от вымыва-

ния кальция дренажными водами.

Значительные площади кислых почв имеются в СССР. По данным

государственной агрохимической службы в 1978 г. только в РСФСР

кислые почвы занимали 51 млн. га сельскохозяйственных угодий, в том

числе 43% всей пашни. При этом нужно иметь в виду, что преобладают

сильно- и среднекислые почвы (рНка менее 5,0), площадь которых со-

ставляла 28 млн. га. В РСФСР кислые почвы распространены в Нечер-

ноземной зоне и на Дальнем Востоке. До 80—90% всех сельскохозяй-

ственных угодий занято кислыми почвами в Ивановской, Калининской,

Костромской, Смоленской, Ярославской и других областях. Значитель-

ны площади кислых почв в Прибалтике, Белоруссии, Грузии и ряде

других регионов страны.

Во многих странах площади, занятые кислыми почвами, растут,

увеличивается и степень их кислотности. Причин тому несколько. Одна

из важных причин — широкое и нарастающее внесение минеральных

удобрений, часто физиологически кислых, которое не сопровождается

необходимым известкованием. Как показала Л. А. Лебедева, обменная

кислотность дерново-подзолистой почвы (агробиостанция МГУ «Чашни-

ково», Московская обл.) увеличилась вдвое за 8 лет после внесения;

132

аммиачной селитры, простого суперфосфата и КС1 (суммарная доза

N480P480K480). При высоких и сверхвысоких дозах удобрений этот про-

цесс ускоряется.

Выщелачиванию почв и развитию кислотности способствует улуч-

шение дренированности полей, орошение. Для многих, особенно про-

мышленных, районов характерно выпадение в последние десятилетия

кислых и даже сильнокислых дождевых осадков с рН порядка 4—4,5,

содержащих серную и частично азотную кислоты. Кислые дожди слу-

жат дополнительным фактором ускорения развития кислотности почв.

Вынос кальция с фильтрующимися водами из различных почв

Англии достигает 200—1000 кг/га-год в пересчете на СаСОз. В Нечер-

ноземной зоне РСФСР потери достигают 400—450 кг/га-год СаСОз-

Существенное влияние на размеры площадей, занятых кислыми

почвами, оказывают и социально-экономические факторы. После того

как правительство Великобритании отменило в 1976 г. государственные

субсидии на известкование, кислотность почв многих районов страны

стала быстро нарастать.

В СССР расходы на известкование полностью несет государство,

ассигнуя с этой целью в каждой пятилетке сотни миллионов рублей.

Высокая кислотность почв неблагоприятна для развития культур-

ных растений и способствует развитию процессов оподзоливания. По-

этому известкование, как мера борьбы с кислотностью почвы, приме-

няется в сельском хозяйстве уже более 2000 лет.

Негативное влияние повышенной кислотности на растения обуслов-

лено несколькими причинами, среди которых наибольшее значение

имеют следующие:

1) недостаток Са

24-

, необходимого для растений элемента питания;

2) повышенная концентрация токсичных для растений ионов,

А1

34-

,

МП

1

* Н+;

3) изменение доступности растениям элементов питания (макро- и

микроэлементов);

4) изменение физических свойств почвы.

От величины рН зависит подвижность и доступность растениям

практически всех элементов питания растений. Усвояемость фосфора

максимальна при рН 6,5, снижаясь как в более кислой, так и в щелоч-

ной среде. Только в сильнощелочных почвах при рН около 9 и выше

растворимость фосфатов вновь нарастает.

В кислых почвах повышается растворимость соединений железа,

марганца, алюминия, бора, меди, цинка; при избытке этих элементов

продуктивность растений снижается. В то же время высокая кислот-

ность понижает доступность такого важного микроэлемента, как мо-

либден.

Оптимальный интервал рН зависит не только от растворимости

почвенных компонентов, но и от физиологических особенностей возде-

лываемых культур. Для одних растений оптимум рН лежит в интерва-

ле 4,0—5,0, для других — от 7,0 до 8,0. Чувствительность растений к

реакции среды зависит от общих условий питания, и поэтому приводи-

мые разными авторами оптимальные интервалы рН неодинаковы.

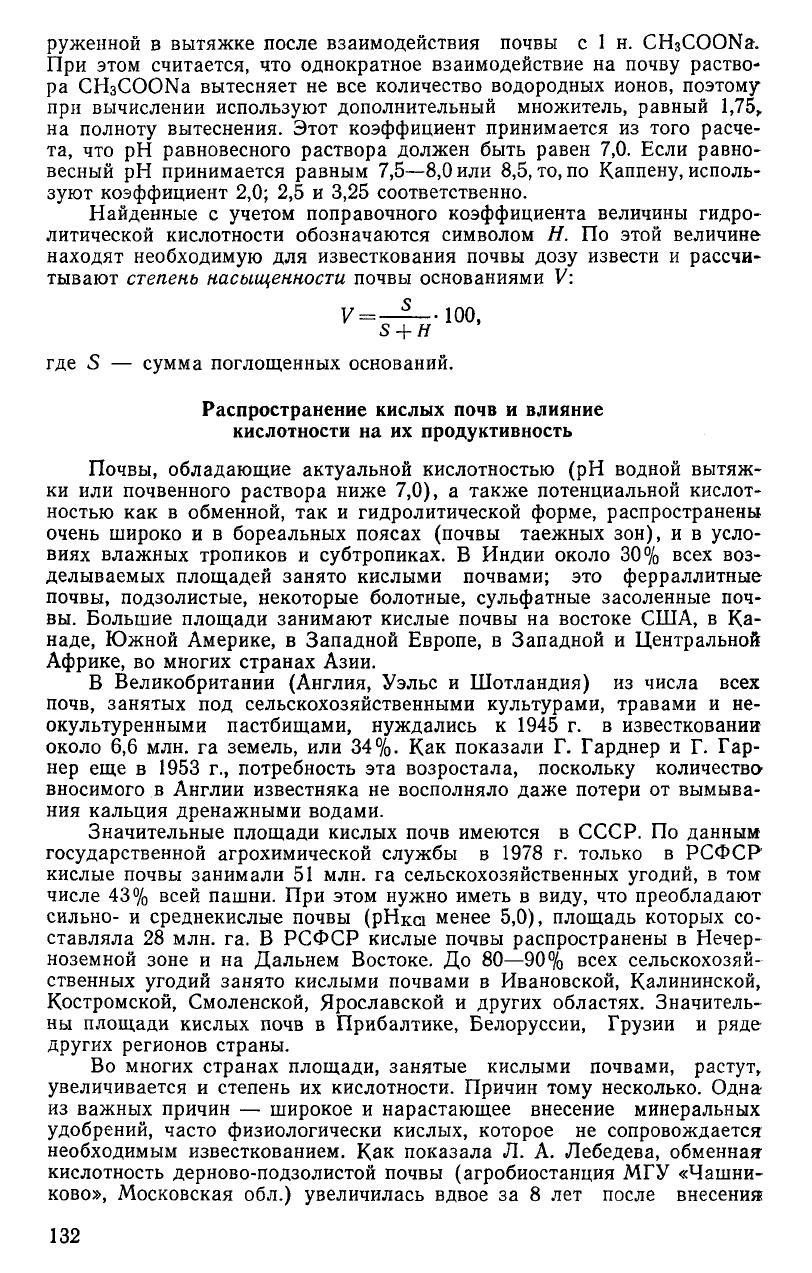

В табл. 32 приведены интервалы рН, благоприятные для развития раз-

личных культур; в скобках даны интервалы рН, приводимые различны-

ми авторами.

Неодинаковая требовательность сельскохозяйственных культур к

реакции почвенного раствора не позволяет считать оптимальным какой-

то единый интервал рН для всех почв и всех видов сельскохозяйствен-

ных растений. Но регулировать рН почв применительно к каждой от-

133

Таблица 32

Интервалы рН, благоприятные для развития различных сельскохозяйственных культур

Культура

Бобы кормовые

Брюква

Вика

Виноград

Вишня

Голубика

Горох

Гречиха

Груша

Ежа сборная

Земляника

Капуста цветная

Капуста кочанная

Капуста листовая

Картофель

Клевер

Клюква

Конопля

Кукуруза

Лен

Люпин

Люцерна

Лук

Малина

Морковь

Овес

Интервал рН

6,0—7,0

4,8—5,5

6,0—7,0

6,0—8,0

6,0—8,0

5,0—6,0

6,0-8,0(6—7)

4,7—7,5(5—6)

6,0—8,0

6,0—8,0

5,0—6,0

5,5—6,6

6,0—7,0(7,0—7,4)

6,0—8,0

4,8—5,4(4,5—6,3)

6,0—7,0

4,0—5,0

6,7—7,4

6,0—7,0(6,0—7,5)

6,0—7,0(5,5—6,5)

4,6—6,0(4,0—5,0)

6,0—7,0(7,2—8,0)

6,0—7,0(6,4—7,5)

5,0—6,0

5,3—6,0(5,6—7,0)

6,0—7,0(5,0—6,0)

Культура

Огурцы

Орех грецкий

Пастернак

Персик

Подсолнечник

Полевица

Помидоры

Просо

Пшеница

Редис

Репа

Рожь

Салат

Салат-латук

Свекла

Свекла сахарная

Сельдерей

Слива

'Соя

Спаржа

Тимофеевка

Фасоль

Хлопчатник

Чайный куст

Шпинат

Яблоня

Ячмень

Интервал рН

6,0-8,0(6,4-7,5)

6,8—8,0

6,0—8,0

6,0—8,0

6,0—6,8

6,0—7,0

6,0-7,0

5,5-7,5

6,0—7,0(6,0-7,5)

5,0—7,3

6,0—8,0

5,0—7,7(6,0—7,0)

6,0—7,0

6,0-7,0

5,8—7,0

7,0—7,5(6,0-8,0)

6,0—6,5

6,0—8,0

6,5-7,5

6,0—7,0

6,0-7,0(4,5-7,6)

5,3—6,0(6,4-7,1)

6,5-7,3

4,0—5,0

6,5-7,0

6,0—8,0

6,0-7,5

дельной культуре практически невозможно. Поэтому условно выбирают

тот интервал рН, который близок к требованиям главных культур зоны

и обеспечивает наибольшую подвижность элементов питания. В ФРГ

таким интервалом принят диапазон 5,5—7,0, в Англии

—

5,5—6,0.

Способы регулирования кислотности

Для снижения почвенной кислотности используют в качестве хими-

ческих мелиорантов различные материалы. Наиболее употребительны

осадочные породы, состоящие преимущественно из кальцита СаСОз, до-

ломита CaMg(C03h, доломитизированные известняки, мергели, т. е.

глинисто-карбонатные осадочные породы, содержащие 50—70% карбо-

натов. Кроме того, применяют известковые туфы и различные промыш-

ленные отходы: дефекат (отход свеклосахарного производства), домен-

ные шлаки и др. В большинстве мелиорантов действующим веществом

является СаС0

3

.

С химической точки зрения карбонат кальция является лучшим

средством для снижения почвенной кислотности. При внесении его в

кислую почву происходит реакция:

ПН

2

++СаСОз-^ПСа

2

++Н2СОз-^ПСа

2

++Н

2

0+С02|,

или

ПА1

2

^+ЗСаСОз + ЗН

2

0->ПСаз

2

++2А1(ОН)

3

+ЗС0

2

|.

В результате этих реакций создаются наиболее благоприятные усло-

вия: почвенный поглощающий комплекс насыщается кальцием, а в

почвенном растворе образуется слабая угольная кислота, которая

134

легко разлагается, поставляя в приземный слой воздуха С0

2

, необхо-

димый для фотосинтеза. При реакции с обменным алюминием в твер-

дую фазу дополнительно переходит осадок А1(ОН)з. Появление

свежеосажденного гидроксида алюминия может отрицательно сказать-

ся на растениях, поскольку из аморфного осадка А1 может поступать

в растение при прямом контакте гидроксида с корневой системой. Что-

бы избежать негативного влияния А1 и исключить возможность разру-

шения ППК вследствие самопроизвольных переходов ПН+-^ПА1

3

+-»-

-»-ПН

+

, режим известкования должен быть рассчитан на создание

устойчивого во времени значения рН.

Для снижения кислотности пригодны кроме СаСОз все вещества,

реагирующие с кислой почвой как основание, т. е. нейтрализующие

кислоты. К таким веществам относится гашеная известь Са(ОН)

Е

(пушенка) — отход при производстве хлорной извести. Едкие щелочи

и соответствующие карбонаты, как ЫагСОз, для нейтрализации кис-

лотности непригодны; они дороги, а в результате обменной реакции

почва насыщается ионами Na и приобретает неблагоприятные физиче-

ские свойства.

Нельзя применять с этой целью и соли сильных кислот, например

гипс CaS04-2H

2

0. Гипс эффективно используется при мелиорации со-

лонцов, но при внесении в кислые почвы он активно вытесняет водо-

родный ион; в результате реакции в почве образуется серная кислота:

nH

2

++CaS0

4

-^nCa

2

+ + H

2

S0

4

.

Таким образом, лучшими мелиорантами кислых почв являются

вещества, в которых катионная часть представлена кальцием, а анион-

ная часть — гидроксильными ионами или остатками слабых кислот

(Н

2

С0

3

,

H

2

Si0

3

).

Необходимое для снижения кислотности количество СаСОз нахо-

дят или по величине гидролитической кислотности, или по кривым бу-

ферное™ почв.

Дозу извести по гидролитической кислотности Я можно вычислить

по формуле:

Pcaco

3

=H-5-h-d,

где Рсасо,— Доза извести в т/га, h — толщина пахотного слоя в м,

d — объемный вес пахотного слоя, 5 — коэффициент, учитывающий

величину мг-экв СаСОз и перевод всех показателей в т/га.

Если принять мощность пахотного слоя равной 20 см (0,2 м), а

объемный вес — 1,5, тогда эта формула преобразуется в простое вы-

ражение:

Р

С

асо

3

=Я-5-0,2-1,5 =

1,5-Я.

Вычисление дозы извести по гидролитической кислотности сопря-

жено с недостатками. Прежде всего, этот расчет не учитывает потреб-

ности отдельных культур. Но даже если ориентироваться только на

почву, то и в этом случае прием оказывается несовершенным. Первый

недостаток заключается в следующем. При определении потребности

почвы в известковании оценивается результат, полученный при взаимо-

действии почвы с 1 н. раствором CH

3

COONa, тогда как для регулиро-

вания кислотности в почву вносят твердый (молотый) порошок СаС0

3

.

Реакция почвы с CH

3

COONa и с СаСОз протекает неодинаково и до-

стигаемое конечное значение рН будет отличаться от расчетного.

Второй недостаток связан с техникой определения гидролитиче-

ской кислотности. Иногда считают, что величина гидролитической кис-

135

лотности позволяет найти то количество СаСОз, которое необходимо,

чтобы довести рН до 8,2, поскольку титрование вытяжки при опреде-

лении гидролитической кислотности ведут по фенолфталеину (до

рН 8,2). Это мнение ошибочно. Дело в том, что равновесное значение

рН вытяжек при определении гидролитической кислотности лежит в

интервале 6—7,5, и найденная величина кислотности соответствует

именно этому значению рН, а не 8,2. Введение коэффициента 1,75 на

неполноту реакции слишком условно, чтобы его можно было считать

теоретически обоснованным.

Количество извести, необходимое для доведения реакции почв до

заданного уровня, можно найти более точно по кривым буферности

почв.

Буферностью почвы называют способность жидкой и твердой фаз

почвы противостоять изменению реакции среды (рН) при взаимодей-

ствии почвы с кислотой или щелочью, или при разбавлении почвенной

суспензии.

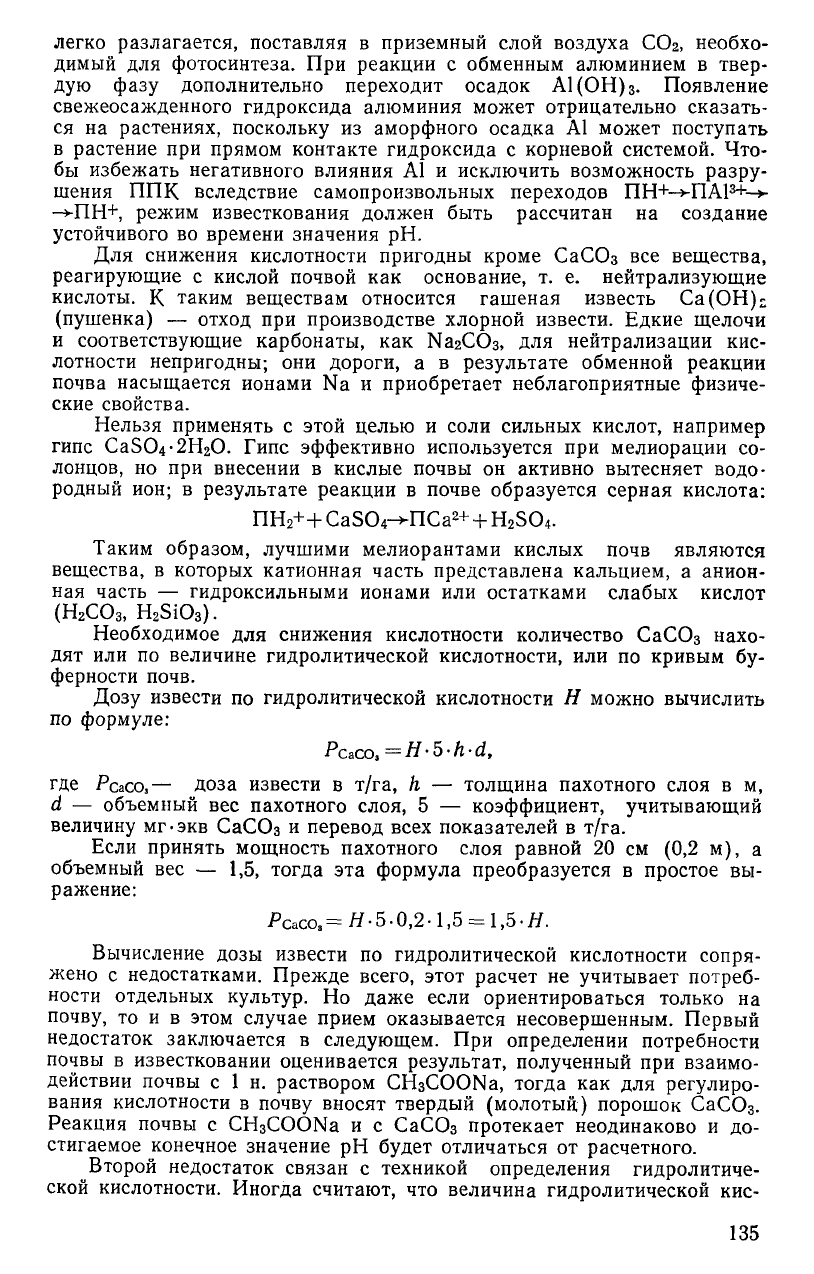

Кривая буферности графически выражает изменение рН почвен-

ной суспензии при добавлении к почве кислоты или щелочи. Строится

она в координатах: рН — количество добавленной кислоты (щелочи).

Свойства буферных систем, содержащих слабую кислоту (основа-

ние) и ее соль, количественно могут быть выражены уравнением Ген-

дерсона — Хассельбаха:

рН =

р/С

а

+

Ig

—f- или

с

а

pOH=ptf

a

+ lg-^.

где С

а

— концентрация (активность) слабой кислоты в буферном

растворе, /С

а

— константа ее диссоциации, C

s

— концентрация (актив-

ность) соли этой кислоты в том же буферном растворе.

Если буферная система представлена слабым основанием и его

солью, то величина рОН = —1§

а

он— вычисляется по аналогичному

уравнению, но вместо С

а

подставляем С

в

— концентрацию (актив-

ность) основания и константу его диссоциации К

в

-

Конкретным примером могут служить системы:

СНзСООН—Н

2

0—СНзСОСЖа, для которой

„ „ , , [СН

3

СОО

_

]

рН

=

р/С

я

-f-

lg——

-•

V F Na [CH3COOH]

В общей форме это уравнение можно записать так:

р.

„ . [непротонированная форма] (основание)

а

[протонированная форма] кислота

Для системы NH4OH—Н

2

0—NH

4

C1 уравнение можно записать так:

[NH+]

pOH = ptf

a

+lg-

[NH4OH]

Буферные системы, как известно, обладают способностью под-

держивать рН на относительно постоянном уровне; добавление к ним

в известных пределах кислоты или щелочи также мало изменяет рН.

Это объясняется тем, что при добавлении сильной кислоты, например,

136

к ацетатной буферной смеси протоны связываются в молекулу уксус-

ной кислоты:

CHsCOONa + HCl-vCH

3

COOH + NaCl,

и активность ионов водорода меняется сравнительно мало.

Высокая буферность проявляется в тех случаях, когда концентра-

ции компонентов буферного раствора значительно превосходят вводи-

мые з раствор количества сильных кислот или щелочей. Кроме того,

важно, чтобы рН буферного раствора был близок к р/С

а

- Иными сло-

вами, согласно уравнению Гендерсона — Хассельбаха, максимальная

буферность проявляется при отношении = 1, тогда

pH=p/t

a

+ lg-^ =

P

K

a

+

lgl=ptf

a

.

ь

а

Буферной емкостью называют количество сильной кислоты (ще-

лочи),

которое надо прибавить к буферной системе, чтобы изменить

рН на единицу. Величину буферной емкости выражают в грамм-экви-

валентах.

Уравнение Гендерсона — Хассельбаха часто используют для оп-

ределения констант диссоциации слабых кислот. Было оно применено

и для нахождения

К&

гуминовых кислот и фульвокислот. Как следует

из изложенного, при титровании известного количества гумусовой кис-

лоты величина рН в точке полунейтрализации, когда [ГКСООН] =

= [rKCOONa], точно соответствует величине отрицательного логариф-

ма константы диссоциации титруемой кислоты.

В кислых почвах слабые кислоты находятся и в почвенном раство-

ре (слабые органические кислоты, Н

2

С0

3

), и в твердых фазах. В твер-

дых фазах — это кислотные группы, такие как карбоксилы гумусовых

веществ—СООН, а также водород минеральных компонентов ППК.

Формально в присутствии воды протекает реакция:

ПН++Н

2

0=ё*П-+Н

3

0+.

Добавление к такой системе оснований сопровождается реакцией ней-

трализации:

ПН++ЫаОН->-ГШа++Н

2

0.

Количество образующейся условной «соли» ГШа, выраженное в долях

единицы, или степень нейтрализации почвенной кислотности можно

обозначить символом а; эту величину называют также степенью насы-

щения. Тогда уравнение Гендерсона

—

Хассельбаха для почвы можно

записать в виде:

pH =

p/Ci

/2

+ lg—^—•

1

—

а

В этом уравнении pKi/2 соответствует величине рН почвы, насыщен-

ной основаниями на 50%; pKip можно также определить как рН

полунейтрализации почвы. Если степень нейтрализации почвенной кис-

лотности равна 0,5 (или 50%), тогда

рН =

pKi/2

+ lg , °'в . = pKm + lg

1

= p/Ci/2-

1 — 0,5

По уравнению Гендерсона — Хассельбаха в принципе можно рас-

считать необходимую степень нейтрализации почвенной кислотности,

чтобы получить заданное значение рН почвенного раствора. Однако

137

12 9^_6 3

0,1нЖ[,мл

3 J^9 12

0,1нМаОН,мл

практическое использование этого уравнения связано со значительны-

ми трудностями; приходится эмпирически находить величину pKi/2>

причем эта величина не является константой, поскольку почва — это

поликомпонентная система и в разных интервалах рН в реакцию ней-

трализации вступают различные по силе кислотные группы.

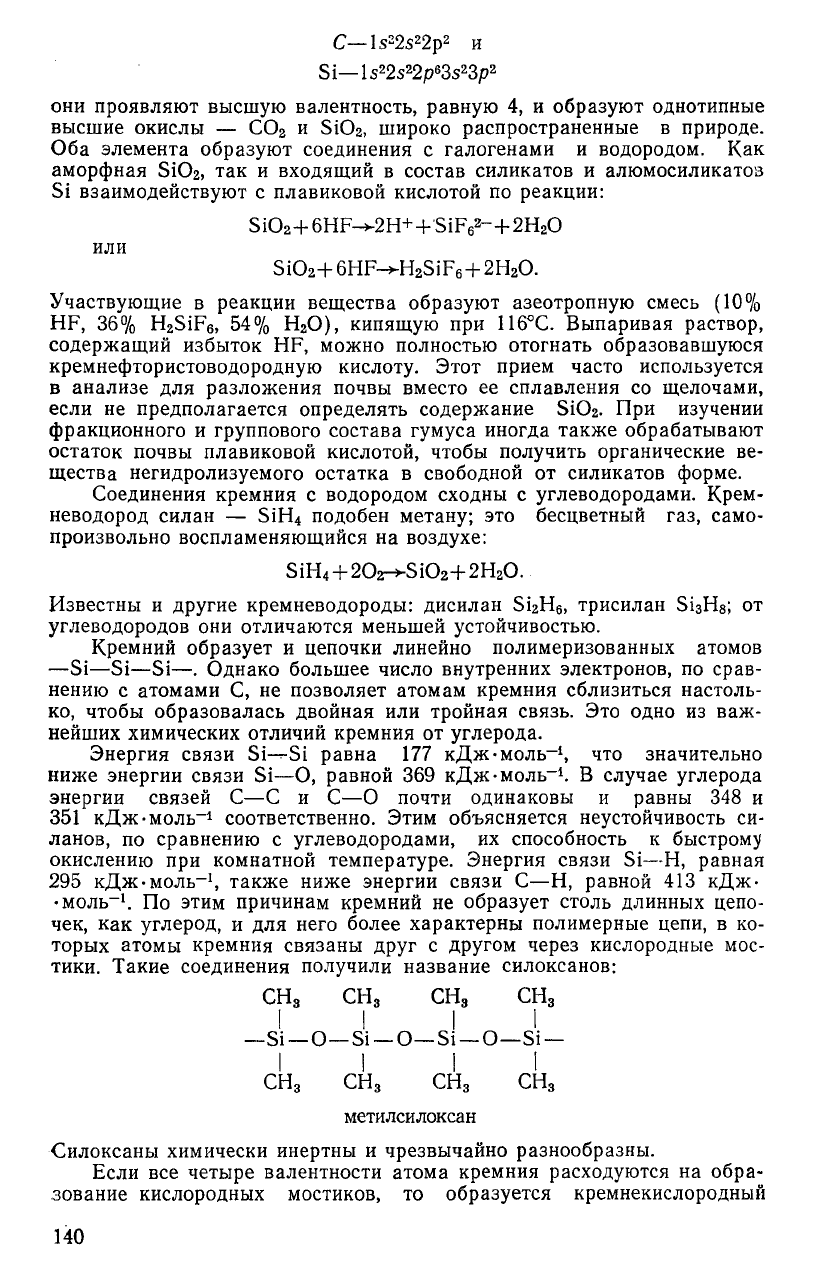

Практически задачу определения требуемой дозы СаСОз для из-

весткования кислых почв по кривым буферности решают следующим

способом. В несколько колб помещают равные навески почвы, добав-

ляют к ним равные объемы 1,0 н. раствора

СаС1

2

,

а затем приливают

к полученным суспензиям возраста-

ющие количества 0,04 н. раствора

Са(ОН)

2

. После взбалтывания и на-

стаивания в течение 24 ч измеряют

рН полученной суспензии (или надо-

садочной жидкости). По результатам

измерений строят график, откладывая

по оси ординат рН, а по оси абсцисс

—

количества добавленного раствора

Са(ОН)

2

. Аналогично получают ветвь

кривой буферности в кислой среде,

добавляя только к суспензии почвы

не Са(ОН)

2

(или NaOH), a HCI

(рис.

21). По полученной кривой мож-

но легко найти количество основания,

требуемое для доведения рН почвы

до любого заданного значения. За-

тем пересчитывают найденное количе-

ство на дозу СаСОз, выраженную в

центнерах на гектар.

Использование кривых буферно-

сти позволяет точнее найти требуе-

мую дозу извести, но для хозяйст-

венных целей такое повышение точ-

ности часто не имеет существенного значения. Это обусловлено различ-

ными условиями протекания реакции. Определение дозы извести в

лаборатории проводится в условиях, благоприятных для количествен-

ного протекания реакции: присутствует избыток жидкой фазы, основа-

ние вводится в виде раствора, суспензия перемешивается. В хозяйстве

известь вносят на поля в сухом виде с разной тониной помола, иногда

встречаются и крупные куски (более 1 мм). Это обстоятельство и не-

совершенная техника внесения удобрений приводят к значительной не-

однородности распределения известковых материалов по полю. С дру-

гой стороны, и сама почва известкуемого поля характеризуется прост-

ранственной неоднородностью кислотности. В результате после извест-

кования на поле встречаются участки как с пониженной, так и с повы-

шенной против заданной величинами рН. Используемые для известко-

вания материалы не на 100% состоят из СаСОз, и это тоже заставляет

вносить поправки в расчеты.

Буферность природных почв в их естественном залегании отли-

чается от буферности отдельных проб почвы, которую находят в лабо-

раторных условиях. В лаборатории определяют лишь некоторую стати-

ческую характеристику почвенной пробы, изъятой из почвенного тела,

в котором непрерывно протекают различные процессы, т. е. почва —

динамична, а проба почвы — мертва, статична. В природных условиях

буферность зависит не только от твердых фаз почвы, но и от населяю-

Рис.

21. Кривые буферности почв:

/ — песок, 2 — дерново-подзоли-

стая почва, гор. Ai; 3 — черно-

зем, гор. Ai

138

щих почву организмов, от интенсивности нисходящих или восходящих

потоков влаги, постоянно нарушающих складывающееся почвенно-хи-

мическое равновесие. Буферность в таких условиях приобретает черты

динамического показателя и характеризует способность почв не только

противостоять изменению рН при добавлении кислоты или основания,

но и восстанавливать прежнее значение рН во времени.

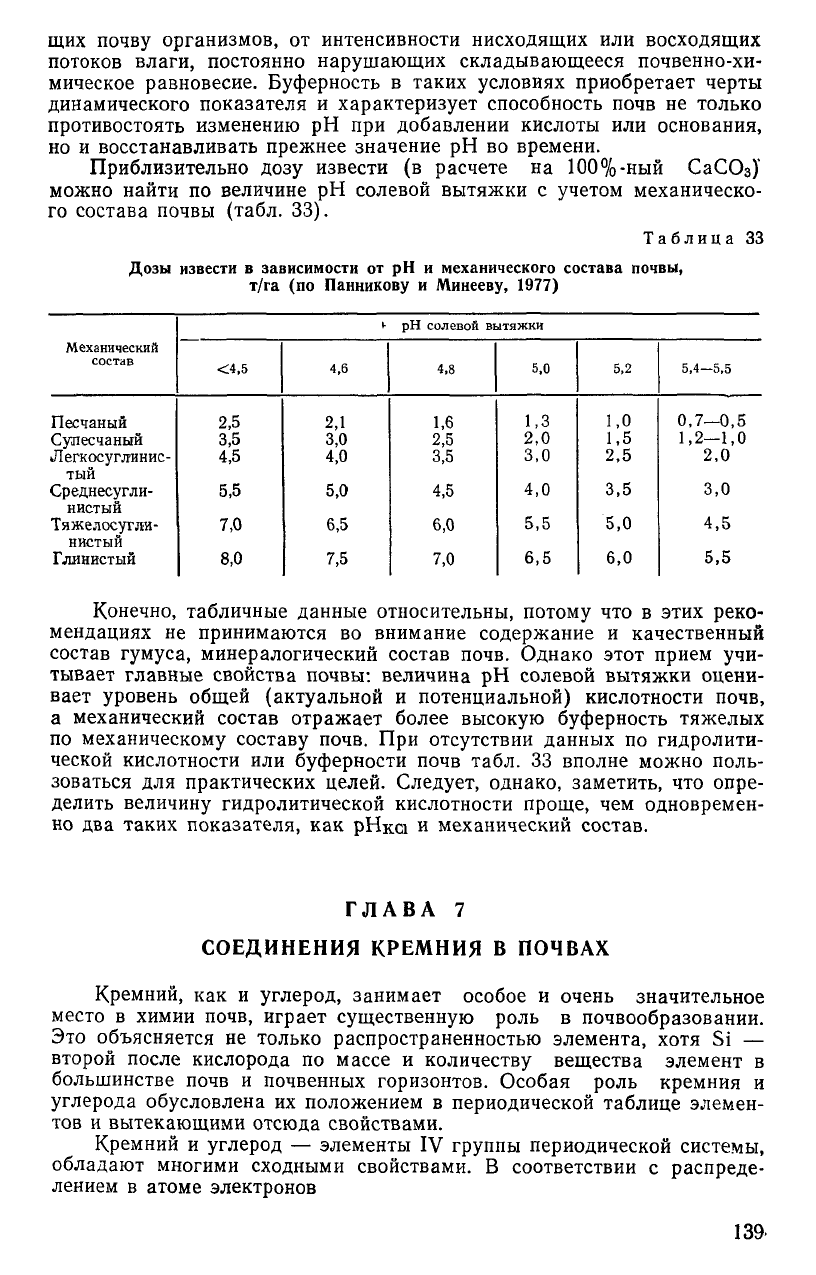

Приблизительно дозу извести (в расчете на 100%-ный СаСОз)'

можно найти по величине рН солевой вытяжки с учетом механическо-

го состава почвы (табл. 33).

Таблица 33

Дозы извести в зависимости от рН и механического состава почвы,

т/га (по Панникову и Минееву, 1977)

Механический

состав

Песчаный

Супесчаный

Легкосуглинис-

тый

Среди есугли-

нистый

Тяжелосугли-

нистый

Глинистый

<4,5

2,5

3,5

4,5

5,5

7,0

8,0

(•

4,6

2,1

3,0

4,0

5,0

6,5

7,5

рН солевой вытяжки

4,8

1,6

2,5

3,5

4,5

6,0

7,0

5,0

1,3

2,0

3,0

4,0

5,5

6,5

5,2

1,0

1,5

2,5

3,5

5,0

6,0

5,4—5,5

0,7—0,5

1,2—1,0

2,0

3,0

4,5

5,5

Конечно, табличные данные относительны, потому что в этих реко-

мендациях не принимаются во внимание содержание и качественный

состав гумуса, минералогический состав почв. Однако этот прием учи-

тывает главные свойства почвы: величина рН солевой вытяжки оцени-

вает уровень общей (актуальной и потенциальной) кислотности почв,

а механический состав отражает более высокую буферность тяжелых

по механическому составу почв. При отсутствии данных по гидролити-

ческой кислотности или буферное™ почв табл. 33 вполне можно поль-

зоваться для практических целей. Следует, однако, заметить, что опре-

делить величину гидролитической кислотности проще, чем одновремен-

но два таких показателя, как pHxci и механический состав.

ГЛАВА 7

СОЕДИНЕНИЯ КРЕМНИЯ В ПОЧВАХ

Кремний, как и углерод, занимает особое и очень значительное

место в химии почв, играет существенную роль в почвообразовании.

Это объясняется не только распространенностью элемента, хотя Si —

второй после кислорода по массе и количеству вещества элемент в

большинстве почв и почвенных горизонтов. Особая роль кремния и

углерода обусловлена их положением в периодической таблице элемен-

тов и вытекающими отсюда свойствами.

Кремний и углерод — элементы IV группы периодической системы,

обладают многими сходными свойствами. В соответствии с распреде-

лением в атоме электронов

139.

С—ls

2

2s

2

2p

2

и

Si—ls

2

2s

2

2/?

6

3s

2

3p

2

они проявляют высшую валентность, равную 4, и образуют однотипные

высшие окислы — С0

2

и Si0

2

, широко распространенные в природе.

Оба элемента образуют соединения с галогенами и водородом. Как

аморфная Si0

2

, так и входящий в состав силикатов и алюмосиликатов

Si взаимодействуют с плавиковой кислотой по реакции:

Si0

2

+6HF-v2H+ + SiF

6

2

-+2H

2

0

или

Si0

2

+6HF-vH

2

SiF

6

+ 2H

2

0.

Участвующие в реакции вещества образуют азеотропную смесь (10%

HF,

36% H

2

SiF

6

, 54% Н

2

0), кипящую при 116°С. Выпаривая раствор,

содержащий избыток HF, можно полностью отогнать образовавшуюся

кремнефтористоводородную кислоту. Этот прием часто используется

в анализе для разложения почвы вместо ее сплавления со щелочами,

если не предполагается определять содержание Si0

2

. При изучении

фракционного и группового состава гумуса иногда также обрабатывают

остаток почвы плавиковой кислотой, чтобы получить органические ве-

щества негидролизуемого остатка в свободной от силикатов форме.

Соединения кремния с водородом сходны с углеводородами. Крем-

неводород силан — SiH

4

подобен метану; это бесцветный газ, само-

произвольно воспламеняющийся на воздухе:

SiH

4

+ 202-^Si0

2

+2H

2

0.

Известны и другие кремневодороды: дисилан Si

2

H

6

, трисилан SiaHs; от

углеводородов они отличаются меньшей устойчивостью.

Кремний образует и цепочки линейно полимеризованных атомов

—Si—Si—Si—. Однако большее число внутренних электронов, по срав-

нению с атомами С, не позволяет атомам кремния сблизиться настоль-

ко,

чтобы образовалась двойная или тройная связь. Это одно из важ-

нейших химических отличий кремния от углерода.

Энергия связи Si—-Si равна 177 кДж-моль

-1

, что значительно

ниже энергии связи Si—О, равной 369 кДж-моль

-1

. В случае углерода

энергии связей С—С и С—О почти одинаковы и равны 348 и

351 кДж-моль

-1

соответственно. Этим объясняется неустойчивость си-

ланов, по сравнению с углеводородами, их способность к быстрому

окислению при комнатной температуре. Энергия связи Si—Н, равная

295 кДж-моль

-1

, также ниже энергии связи С—Н, равной 413 кДж-

•моль

-1

. По этим причинам кремний не образует столь длинных цепо-

чек, как углерод, и для него более характерны полимерные цепи, в ко-

торых атомы кремния связаны друг с другом через кислородные мос-

тики. Такие соединения получили название силоксанов:

СН

3

СН

3

СН

3

СН

3

1111

—Si—О—Si —О—Si —О—Si

—

I

I I I

СН

3

СН

3

СН

3

СН

3

метилсилоксан

Силоксаны химически инертны и чрезвычайно разнообразны.

Если все четыре валентности атома кремния расходуются на обра-

зование кислородных мостиков, то образуется кремнекислородный

140