Моррисон В.В., Чеснокова Н.П. Руководство к практическим занятиям по патологической физиологии. Часть 1. Общая патофизиология

Подождите немного. Документ загружается.

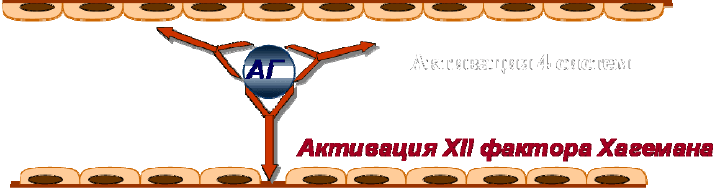

Рис. 15. Повреждение сосудистой стенки иммунными комплексами

Третий тип аллергической реакции является ведущим в развитии феномена Артюса,,

сывороточной болезни, аллергических васкулитов, ревматоидного артрита, хронического

рецидивирующего афтозного стоматита и др.

Аллергические реакции V типа получили название рецепторноопосредованных. При этом

типе аллергии имеет место аутосенсибилизация к антигенам рецепторов мембран, чаще всего к

рецепторам гормонов. Образующиеся антитела относятся главным образом к фракции IgG, не

обладающей комплементсвязующими свойствами. Эти антитела способны взаимодействовать с

комплементарным антигеном на поверхности клеток, приводя в одних случаях к активации

внутриклеточных процессов (реакция "стимулирующего" типа), а в других случаях к торможению

внутриклеточных процессов (реакция "ингибирующего" типа). Наиболее ярким клиническим

примером рецепторно-опосредованной аллергической реакции является диффузный токсический

зоб. Образующиеся при этой патологии антитела оказывают при взаимодействии с рецепторами

тиреоцитов тиреотропиноподобное действие и стимулируют выработку йодированных гормонов.

Касаясь особенностей развития аллергии в детском возрасте, следует отметить, что у детей

только через 2-3 месяца после рождения возможна продукция эффекторных лимфоцитов и

аллергических антител. Имеющиеся в крови новорожденных иммуноглобулины имеют мате-

ринское происхождение и обеспечивают в основном противоинфекционный иммунитет. В

возрасте от полугода до 4 лет аллергия имеет бурное течение, характеризующееся выраженными

сосудистыми нарушениями и отеком.

В стоматологической практике встречаются все типы аллергических реакций, причем наиболее

опасными формами аллергии являются отек Квинке, распространяющийся на гортань и грозящий

удушьем, и анафилактический шок, развивающийся особенно часто на введение пенициллина,

новокаина, витамина В.

Следует отметить, что аллергены могут попасть в организм через поврежденную слизистую

полости рта, где постоянно присутствует большое количество микроорганизмов. Особенно при

травмировании слизистой во время приема пищи, а также у лиц со съемными протезами или

пользующимися некачественными протезами. Кроме того, бактериальные антигены могут

попадать из кариозных полостей через корневой канал в периодонт и ткани зуба. Допускается

возможность поступления бактериальных антигенов через цемент корня зуба в пульпу.

Цель занятия: Изучить механизм сенсибилизации и развития аллергических реакций

немедленного типа. Воспроизвести в эксперименте анафилактический шок и местную

анафилактическую реакцию. Познакомиться с клиническими проявлениями аллергических

реакций гуморального типа.

Работа 1. Воспроизведение анафилактического шока у морской свинки

Опыт проводится на предварительно сенсибилизированной к лошадиной сыворотке морской

свинке. Сенсибилизацию морской свинки производят за 2-3 недели до опыта путем подкожного

введения лошадиной сыворотки (по 0,2 мл 3 дня подряд).

Сенсибилизированное животное фиксировать в положении на спине. Из полости сердца взять

кровь для тестирования на сердце лягушки. Затем животному внутрисердечно ввести

разрешающую дозу лошадиной сыворотки в количестве 1 мл.

Наблюдать за поведением животного, состоянием дыхания и сердечной деятельности. На

высоте развития шока повторно взять кровь. Погибшее животное вскрыть, обратить

внимание на полнокровие внутренних органов и состояние легких.

Описать клиническую картину анафилактического шока.

Работа 2. Исследование влияния аллергических медиаторов, содержащихся в крови

при анафилактическом шоке, на изолированном сердце лягушки

Приготовить препарат изолированного сердца лягушки (см. занятие 4, работа 2).

Укрепить сердце за канюлю в штативе. Присоединить к сердцу пишущий рычажок и

записать сокращения сердца лягушки на ленте кимографа. Сменить раствор Рингера в

канюле на кровь, взятую у животного до шока, и через 1-2 мин вновь записать сокращения

сердца лягушки. После чего отсосать кровь из канюли, промыть ее раствором Рингера,

убедиться в восстановлении нормальной работы сердца, ввести в канюлю кровь, взятую у

животного на высоте шока, и еще раз записать сокращения сердца.

Обратить внимание на изменения амплитуды и частоты сокращения сердца лягушки под

влиянием крови, взятой во время шока, и на основании выявленных изменений сделать

вывод о преобладании в крови животного, находящегося в состоянии анафилактического

шока, активирующих или угнетающих деятельность сердца биологически активных

веществ.

В протоколе опыта дать краткое объяснение механизма высвобождения медиаторов

при анафилаксии и их биологического действия.

Работа 3. Анафилактическая реакция изолированного отрезка тонкого кишечника

сенсибилизированной морской свинки

У сенсибилизированной к лошадиной сыворотке морской свинки под наркозом

(этаминал натрия в дозе 40 мг/кг, в/б) вскрыть брюшную полость. На участок тонкой

кишки длиной 3-5 см. с обоих концов наложить длинные лигатуры и иссечь его. Один

конец лигатуры укрепить на изогнутом конце стеклянной трубки, затем ее вместе с

кишкой погружают в стаканчик вместимостью 50-100 мл, на 3/4 заполненный раствором

Тироде, который подогревается до 37°С. на протяжении всего опыта. Другой конец

стеклянный трубки соединяют с источником кислорода и периодически насыщают

жидкость Тироде кислородом. Второй конец кишки при помощи лигатуры прикрепляют к

рычажку Энгельмана. (рис. 1). На ленте кимографа записывают исходные спонтанные

сокращения отрезка кишки, после чего в стаканчик прибавляют антиген - 2-3 капли

лошадиной сыворотки. Вновь записывают сокращения кишки.

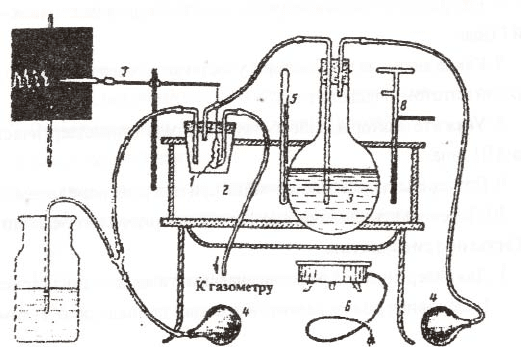

Рис. 16. Схема прибора для регистрации сокращений изолированного

отрезка тонкой кишки

1-отрезок кишки; 2-водяная баня; 3-колба с питательным раствором; 4-груша для

нагнетания и отсасывания; 5-термометр; 6-электроплитка; 7-кимограф; 8-терморегулятор.

Зарисовать кривую сокращений кишки. Исследовать изменения моторной функции

кишечника. Сделать заключение о механизмах отмеченных изменений в характере

сокращения отрезка кишки сенсибилизированного животного.

Тот же отрезок кишки помещают в свежий раствор Тироде и, дождавшись

восстановления ритмической моторной функции, повторяют воздействие сывороткой в

том же объеме. Сравнивают реакцию кишечника на первоначальное и повторное

воздействие сыворотки.

Материал для самоконтроля

I. Вопросы по теме занятия

1. Дать определение понятий "аллергия" и классификацию аллергических реакций.

Указать механизмы развития активной и пассивной сенсибилизации

2. Указать факторы, способствующие развитию аллергических реакций.

3. Дать характеристику экзо- и эндогенным аллергенам, индуцирующим развитие

аллергии немедленного типа.

4. Охарактеризовать стадии развития аллергических реакций немедленного типа.

5. Назвать аллергические антитела: виды, свойства.

6. Охарактеризовать аллергены и медиаторы аллергических реакций I типа

7. Назвать механизмы развития цитотоксических аллергических реакций.

8. Указать факторы, способствующие развитию аллергических реакций III типа.

9. Назвать принципы гипосенсибилизации при аллергии немедленного типа.

10. Перечислить клинические формы аллергических реакций I типа.

II. Тесты по теме занятия

1. Для аллергической реакции анафилактического типа характерны:

а) развиваются спустя 24-72 часа после введения разрешающей дозы аллергена;

б) основная роль в развитии реакций принадлежит Т-лимфоцитам;

в) за развитие реакций ответственны в основном аллергические IgE-антитела;

г) реакция проявляется не ранее чем через 6-8 ч после повторного контакта с аллергеном.

2. Аллергической реакцией, развивающейся преимущественно по III

(иммунокомплексной патологии), является:

а) миастения гравис;

б) острый гломерулонефрит;

в) иммунный агранулоцитоз;

г) сенная лихорадка.

3. Ангионевротический отек Квинке и сенная лихорадка относятся к:

а) анафилактическим реакциям;

б) цитотоксическим реакциям;

в) иммунокомплексные реакциям;

г) реакциям гиперчувствительности замедленного типа.

4. За развитие анафилактических реакций ответственны аллергические антитела,

относящиеся к иммуноглобулинам классов:

а) иммуноглобулины E;

б) иммуноглобулины A;

в) иммуноглобулины G

1 – 3;

г) иммуноглобулины M.

5. Какие из перечисленных факторов играют наиболее важную роль в развитии

аллергических реакций цитотоксического типа:

а) система комплемента;

б) медленно реагирующая субстанция анафилаксии;

в) трансформирующий фактор роста бета;

г) фактор переноса Лоуренса.

6. Какие реакции иммунного ответа относятся к аллергическим реакциям

немедленного, или гуморального типа:

а) анафилактический шок;

б) противоопухолевый иммунитет;

в) инфекционная аллергия;

г) сывороточная болезнь.

7. Пассивный перенос сенсибилизации при аллергии немедленного типа может

быть произведен с помощью:

а) культуры Т-лимфоцитов крови;

б) аллогенных иммуноглобулинов;

в) пересадки лимфоидной ткани;

г) фактора переноса Лоуренса.

8. К аллергическим реакциям цитотоксического типа относятся:

а) атопическая бронхиальная астма;

б) гемотрансфузионный шок;

в) аутоиммунная лейкопения;

г) анафилактический шок.

9.Укажите один из механизмов гипосенсибилизирующего действия адреналина при

анафилактических реакциях:

а) стимулирует аденилциклазу и повышает уровень цАМФ в тучных клетках;

б) активирует фосфодиэстеразу и снижает уровень цАМФ в тучных клетках;

в) повышает уровень цГМФ в клетках;

г) снижает чувствительность гистаминовых рецепторов в тканях.

10. К какому типу аллергических реакций относятся поллинозы:

а) анафилактическому;

б) цитотоксическому;

в) иммунокомплексной патологии;

г) гиперчувствительности клеточного типа?

11. К аллергическим реакциям анафилактического типа относятся:

а) атопическая бронхиальная астма;

б) гемолитическая болезнь новорожденных;

в) ревматоидный артрит;

г) сенная лихорадка.

12. Реагиновые антитела обладают следующими свойствами:

а) гомоцитотропность;

б) связывание комплемента;

в) кожносенсибилизирующее действие;

г) участие в реакциях преципитации.

13. Выберите правильные утверждения:

а) сывороточная болезнь может развиться после однократного введения чужеродной

сыворотки;

б) сывороточная болезнь может развиться после введения гаммаглобулина;

в) за развитие сывороточной болезни ответственны преципитирующие антитела

;

г) сывороточная болезнь относится к аллергической реакции II типа.

14. Антителозависимая клеточная цитотоксичность является одним из механизмов

аллергической реакции:

а) анафилактическим реакциям;

б) цитотоксическим реакциям;

в) аутоиммунным реакциям;

г) атопическим реакциям.

15. К клеткам, имеющим высокоаффинные рецепторы к IgE, относятся:

а) тромбоциты;

б) эозинофилы;

в) базофилы;

г) тучные клетки.

16. К какому типу аллергических реакций относится атопическая бронхиальная

астма:

а) анафилактическому;

б) цитотоксическому;

в) иммунокомплексной патологии;

г) гиперчувствительности клеточного типа.

17. Какие из приведенных утверждений являются правильными:

а) аллергическое и иммунное состояния могут быть вызваны одним и тем же антигеном;

б) аллергические реакции развиваются только в сенсибилизированном организме;

в) все аллергические реакции обусловлены взаимодействием аллергена с гуморальными

антителами;

г) все аллергические реакции передаются по наследству.

18. Аллергические реакции относятся к:

а) нормергическим реакциям;

б) гипоергическим реакциям;

в) гиперергическим реакциям;

г) дизергическим реакциям.

19. Феномен Артюса и сывороточная болезнь относятся к:

а) анафилактическим реакциям;

б) цитотоксическим реакциям;

в) аутоиммунным реакциям;

г) иммунокомплексной патологии.

20. В каких из перечисленных аллергических реакциях участвуют цитотоксические

антитела:

а) сывороточная болезнь;

б) анафилактический шок;

в) атопическая бронхиальная астма;

г) гемолитическая болезнь новорожденных.

III. Ситуационные задачи:

Задача

1.

С целью воспроизведения анафилактического шока здоровой морской свинке ввели

внутривенно 4 мл сыворотки, взятой от ранее сенсибилизированной к лошадиному белку

морской свинки. После этого подопытному животному сразу внутривенно ввели

разрешающую дозу антигена.

1. Разовьется ли картина анафилактического шока в данном случае?

2. Можно ли осуществить пассивный перенос состояния сенсибилизации в данном

случае с помощью альбуминовой или глобулиновой фракции сывороточного белка, взятой

у сенсибилизированного животного?

Задача 2.

Добавив порошок в стиральную машину, больная внезапно почувствовала затруднение

дыхания, сменяющееся состоянием удушья.

1. Какой вид аллергической реакции развился у данной больной?

2. Какие аллергические медиаторы вызвали спазм гладких мышц бронхиальной

стенки?

Задача 3.

Мальчик, 7 лет, обратился в травматологический пункт по поводу открытой раны стопы.

После обработки раны больному была введена противостолбнячная сыворотка. Спустя 10

мин у мальчика появилось чувство жара, зуд, кожные высыпания, затем боли в суставах,

припухлость и болезненность лимфоузлов.

1. Какой тип аллергической реакции развился у больного?

2. Как можно было бы ее предотвратить?

Задача 4.

У больного через 1-2 мин после внутримышечной инъекции пенициллина

появились слабость, беспокойство, затрудненное свистящее дыхание, покраснение кожи,

холодный пот. При объективном исследовании: пульс 104 в мин, слабый, артериальное

давление 80/50 мм рт.ст.

Какая форма аллергической реакции развилась у больного?

Каковы принципиальные пути патогенетической терапии данного состояния у

больного?

Задача 5.

У больного П. выявлена аллергия к пыльце ромашки, проявляющаяся в виде

частого насморка, рези в глазах, слезотечения.

1. К какому типу аллергии относится данная патология?

2. Возможно ли проведение в данном случае специфической

гипосенсибилизации? Аргументируйте ответ.

Материалы для учебно-исследовательской работы студентов

Темы рефератов:

1. Иммунитет и аллергия: сходства и различия.

2. Современное представление о медиаторах аллергии.

3. Иммунодефицитные состояния.

4. Принципы и методы оценки иммунного статуса организма.

5. Понятие о цитотоксинах. Вклад академика А. А.Богомольца в учение о цитотоксинах.

6. Принципы и методы гипосенсибилизации организма

Литература

1. Берсудский С.О. Избранные лекции по патофизиологии: Учебное пособие.- Саратов:

Изд-во СГМУ – 2004. – 284с.

2.

Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии: Руководство по общей

патофизиологии.- СПб.: ЭЛБИ.- 1999.- Часть 1.- 624с.

3. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах /под ред. В.А.Фролова. – М., 2003. –

392с.

4. Патология. – В 2 томах /под ред. В.А.Черешнева и В.В.Давыдова. – М., 2009

5. Патофизиология. – в 2 томах /под ред. В

.В.Новицкова, Е.Д.Гольдберга, О.И.Уразовой. –

М., 2009

6. Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Е. Иммунология и иммунопатология детского возраста:

Руководство для врачей.- М.: Медицина, 1996.- 384с.

7. Чеснокова Н.П., Моррисон В.В., Афанасьева Г.А., Иммунопатология и аллергия:

Учебное пособие.- Саратов: Изд-во СГМУ – 2004. – 84с.

8. Чеснокова Н.П., Моррисон В.В., Брилль Г.Е. и др. Общая патология: Учебное пособие,

М.: Академия.- 2006.- 480с.

9. Чеснокова Н.П., Моррисон В.В., Брилль Г.Е. и др. Инфекционный процесс.- М.: Изд-во

«Академия естествознания»-2006.-484с.

Занятие № 12

Раздел: АЛЛЕРГИЯ

Тема: Гиперчувствительность клеточного типа

К гиперчувствительности клеточного (замедленного типа) относятся реакции, в

патогенезе которых основная роль принадлежит сенсибилизированным Т-зависимым

лимфоцитам и их медиаторам. При этой форме аллергии клинические проявления

начинают развиваться не ранее, чем через 5-6 часов после повторного воздействия

аллергена, и достигают максимума через 48-72 часа.

Гиперчувствительность клеточного типа развивается, как правило, при действии

слабых антигенов клеточной природы: внутриклеточных паразитов, вирусов, простейших,

измененных клеток собственных тканей, а также трансплантационных антигенов,

ответственных за тканевую несовместимость. Кроме того, гиперчувствительность

клеточного типа (ГКТ) развивается в ответ на действие низкомолекулярных гаптенов, спо-

собных включаться в белки организма и образовывать комплексные антигены.

Реакции ГКТ делятся на инфекционную (бактериальную) и неинфекционную

аллергию. Инфекционная ГКТ развивается при туберкулезе, бруцеллезе, сифилисе, при

заболеваниях, вызываемых простейшими (токсоплазмоз), внутриклеточными паразитами,

при глистной инвазии, когда происходит сенсибилизация организма антигенами возбуди-

теля или продуктами их жизнедеятельности. Классическим примером инфекционной ГКТ

является туберкулиновая реакция.

Реакции ГКТ неинфекционной природы имеют место при аутоиммунных

заболеваниях, контактных дерматитах, возникающих при длительном контакте кожи с

различными лекарственными, промышленными веществами, а также при

трансплантационном иммунитете.

Механизмы ГЗТ принципиально сходны с механизмами клеточного иммунитета. В

ответ на воздействие аллергена в организме образуются сенсибилизированные Т-

лимфоциты. Они отличаются от обычных Т-лимфоцитов наличием на клеточной

мембране рецепторов, способных распознавать и соединяться с данным антигеном. При

повторном контакте аллерген взаимодействует с рецепторами сенсибилизированных

лимфоцитов, что приводит к развитию в лимфоцитах ряда изменений, проявляющихся в

виде бластной трансформации, пролиферации различных клонов клеток, в том числе Т-

лимфоцитов/киллеров, способных оказывать непосредственное повреждающее действие

на клетки-носители антигена, и Т-лимфоцитов

продуцентов лимфокинов. Лимфокинами

называют продукты секреции активированных антигеном Т-лимфоцитов. Выполняя роль

медиаторов аллергии, они в значительной мере обеспечивают дальнейшее развитие

аллергической реакции и обусловливают ее клиническое проявление.

Установлено существование около 60 различных лимфокинов. Для оценки состояния

специфической сенсибилизации, протекающей по замедленному типу, определяют эти

медиаторы.

В настоящее время исследована возможность регуляции

образования и освобождения

лимфокинов. Так, вещества, стимулирующие ß-адренорецепторы, угнетают, а

холиномиметики и инсулин усиливают цитолитическую активность лимфоцитов.

Глюкокортикоиды угнетают в большей степени действие лимфокинов, чем их синтез.

Простагландины группы Е тормозят образование некоторых лимфокинов. Циклоспорин А

тормозит секрецию лимфокинов. Возможна нейтрализация лимфокинов

антисыворотками, что используется при неспецифической гипосенсибилизации.

Наиболее изучены следующие лимфокины:

1. Фактор, ингибирующий миграцию макрофагов, способствует накоплению

макрофагов в области аллергической альтерации.

2. Митогенные и бластогенные факторы индуцируют бласттрансформацию и

пролиферацию лимфоцитов - предшественников цитотоксических Т-лимфоцитов, в

результате чего последние дифференцируются в киллерные клетки. Таким образом,

вовлекается в реакцию огромное количество несенсибилизированных клеток.

3. Хемотаксические факторы привлекают в очаг поражения различные лейкоциты -

гранулоциты, моноциты.

4. Лимфотоксины - вызывают повреждение различных клеток-мишеней.

5. Кожно-реактивный фактор индуцирует воспалительный процесс с лейкоцитарной

инфильтрацией через 4-5ч после внутрикожного введения животным.

6. Фактор переноса Лоуренса. При введении интактным животным передает

"иммунологическую память" об аллергене и сенсибилизирует организм к нему.

Кроме того, известны лимфокины, обладающие пирогенными иммуно-

регулирующими (интерлейкины, фактор роста В-лимфоцитов) свойствами. Среди

лимфокинов выделен и остеокластактивирующий фактор, который способствует

резорбции кости.

Повреждение тканей при ГКТ развивается несколькими путями

:

1. Прямое повреждающее действие сенсибилизированных цитоток-сических Т-

лимфоцитов-киллеров. Оно осуществляется в несколько стадий. В первой стадии -

распознавания - происходит взаимодействие лимфоцитов с клетками-мишенями.

Вторая стадия - летального удара - сводится к формированию цитоплазматических

мостиков и инъекции в клетку-мишень цитотоксических факторов. Третья стадия -

лизис клетки-мишени. В этой стадии развивается

пузырчатое разбухание мембран

и образование неподвижного каркаса с последующим его распадом.

2. Цитотоксическое действие, опосредованное через лимфотоксины. Действие

лимфотоксинов неспецифично, и повреждаться могут не только те клетки, которые

вызвали их образование, но и интактные клетки в зоне иммунного воспаления.

3. Непрямое цитотоксическое действие активированных лимфокинами макрофагов,

естественных киллеров.

4. Дополнительное повреждение тканей возникает за счет лизосомальных ферментов,

цитотоксических белков, освобождаемых во время фагоцитоза и разрушения

клеток.

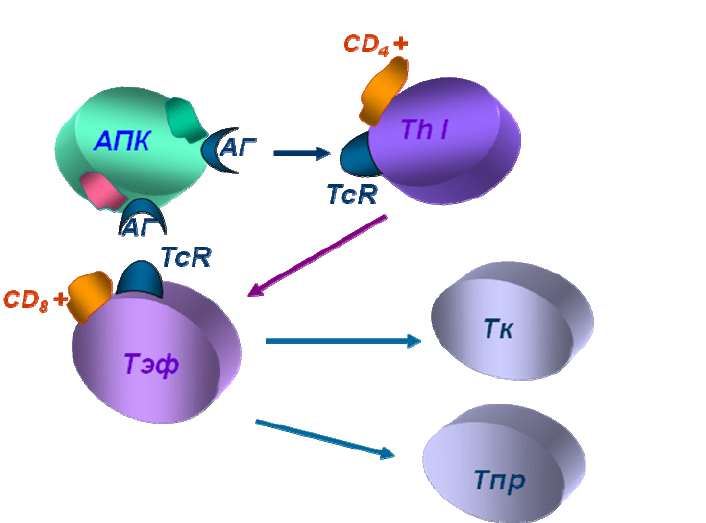

Рис.17. Иммунологическая стадия аллергической реакции клеточного типа

Выделяют три разновидности реакции ГЗТ:

1. Контактная;

2. Туберкулиновая;

3. Гранулематозная.

Контактная гиперчувствительность

Пример контактной гиперчувствительности – контактный дерматит (аллерген в

минимальном количестве находится в эпидермисе и не преодолевает этот барьер).

Это заболевание возникает при аппликации гаптенов (никель, хроматы,

парафенилендиамин, ртуть и др.) или антигенов (ядовитого плюща, ядоносного сумаха,

американского ядовитого дуба) на кожу сенсибилизированного индивида.

Происходит локальная активация сенсибилизированных Т-лимфоцитов и

макрофагов. Высвобождение лимфокинов запускает гиперергическое воспаление, которое

клинически проявляется везикулярным дерматитом. Через 48 часов реакция достигает

пика, развивается отек и отслойка эпидермиса, и образующиеся элементы дерматологи

квалифицируют как везикулы. Через 72 часа в результате действия

противовоспалительных медиаторов (например, Рg Е) клиническая картина подвергается

обратному развитию.

Туберкулиновая гиперчувствительность

При этом типе реакции аллерген в минимальном количестве проходит в дерму, но не

преодолевает кожный барьер. Классический пример – реакция Коха. После

внутрикожного введения туберкулина сенсибилизированному индивиду через 12ч имеет

место миграция и накопление в месте инъекции СD

8

- и СD

4

-лимфоцитов и отдельных

кожных дендритических клеток. Через 24-48ч отдельные Т-лимфоциты проходят в

эпидермис, в дерму мигрируют клетки Лангерганса, в очаг приходит «волна»

мигрирующих макрофагов. Покраснение и отек дермы максимальны. Отек эпидермиса и

его отслойка с везикулообразованием – отсутствуют. Образующиеся элементы

дерматологи квалифицируют как папулы. В центре может появиться казеозный некроз.

Аллергопробы Манту (на туберкулез) и Мицуды (на лепру) представляют собой

клинический эксперимент в виде провокации ГЗТ туберкулинового типа, с целью выявить

степень сенсибилизации пациента к соответствующим инфекционным аллергенам.

Аллергия туберкулинового типа имеет место при бериллиевом (бериллиоз) и

циркониевом профессиональных дерматитах. При бериллиозе, кроме кожных поражений,

бывает аллергический бронхоальвеолит с участием

ИК- и КОИП-механизмов с исходом в

интерстициальный пневмофиброз.

Гранулематозная гиперчувствительность

Исключительно важна в развитии большинства инфекционных заболеваний,

сопровождаемых длительным персистированием возбудителя в организме. Имеет место

при диссеминации антигенов и их существовании внутри аллерген - подавляющих клеток

(АПК).

Вокруг таких АПК и их потомков формируется гранулема – очаг продуктивного

воспаления, управляемого медиаторами ГЗТ.

Центральным цитокином при образовании гранулем является ФНОа (антитела к нему в

эксперименте предотвращают образование гранулем). Гранулемы наблюдаются при

многих инфекционных и паразитарных болезнях (туберкулез, бруцеллез, проказа,

листериоз, токсоплазмоз, висцеральные бластомикозы, лейшманиоз). Вокруг АПК,

содержащих персистирующий антиген, скапливаются клеточные элементы, привлеченные

в очаг цитокинами. В составе гранулем имеются основные эффекторы КОИП – Т-

лимфоциты, как правило, присутствуют эпителиоидные клетки (некоторые макрофаги при

длительной активации превращаются в эпителиоидные клетки и гигантские клетки

Пирогова - Лангханса). В остальном клеточный состав гранулем определяется спектром

выделяемых цитокинов (ФНО, IL3, IL6, гамма-интерферон активируют макрофаги и Т-

лимфоциты) и характером аллергенов.

Гранулематозная гиперчувствительность наблюдается и при неинфекционных ГЗТ,

например, при саркоидозе.

Относительно особенностей развития ГКТ в детском возрасте следует отметить, что у

ребенка формирование клеточных реакций иммунитета происходит в более ранние сроки,

чем гуморальных реакций. Соответственно этому способность к индукции ГКТ у ребенка

появляется уже в первые месяцы жизни - до появления аллергических антител. Общие

закономерности развития замедленных реакций в детском возрасте такие же, как и у

взрослых людей. Вместе с тем в зоне ГКТ-реакции наблюдается более выраженная

мононуклеарная инфильтрация и отек тканей.

Цель занятия: Изучить механизм сенсибилизации и развития аллергических реакций

клеточного типа. Ознакомиться с некоторыми методами диагностики ГЗТ.

Работа 1. Скарификационная кожная проба

У морской свинки вызывают сенсибилизацию путем трехкратного подкожного

введения разведенной физиологическим раствором из расчета 0,2 г вакцины БЦЖ в 2 мл

(в дозе 0.1 мл/100 г) с промежутками между инъекциями в 5 дней. Через 5-7 дней после

окончания инъекций сенсибилизированное животное фиксировать в положении на спине.

Выбрить участок кожи на животе. Стерильной скарификационной или инъекционной

иглой нанести две царапины длиной по 4-5 мм через каплю нанесенного на кожу

аллергена.

Реакцию следует оценивать через 24-48 ч у животных, у которых скарификационная

проба была проведена предыдущей группой студентов. Реакция считается положительной

при появлении папулы диаметром 4-5 мм.

Работа 2. Реакция торможения миграции лейкоцитов

У фиксированной в положении на спине сенсибилизированной морской свинки из

полости сердца взять кровь в количестве 3 мл в стерильную пробирку, содержащую

раствор гепарина (1-2 капли). Кровь перемешать и нанести 0.2 мл на часовое стекло. Затем

добавить 0.05 мл раствора аллергена и перемешать стеклянной палочкой. В смесь погру-

зить один конец пластинки, содержащей прямоугольные каналы с поперечным сечением

0,4x0,15 мм (миграционные капилляры Трошанова). Затем концы капилляров замазать

свежеприготовленным цементом "фосфат" и центрифугировать 5 мин при 3000 об/мин. В

результате центрифугирования образуется слой лейкоцитов над значительно большим

слоем эритроцитов. Миграционные камеры поместить в термостат при 37°С на 20-22 ч

под углом 10°.

Провести оценку реакции, проведенной предыдущей группой студентов. В окуляр

микроскопа вставить измерительную сетку. Размер зоны миграции лейкоцитов оценить по

количеству квадратов сетки, полностью заполненных лейкоцитами. Для каждой

исследуемой пробы определить среднюю величину из показаний в каждом из 5 каналов

пластинки. Сравнить с контролем, где вместо аллергена добавили физиологический

раствор. Если контрольные результаты отличаются от опытных менее чем на 30%,

реакция считается отрицательной.

Работа 3. Тест розеткообразующих клеток

Реакция основана на присоединении обработанных соответствующим аллергеном

контрольных эритроцитов к лимфоцитам сенсибилизированного организма. У здоровой

морской свинки взять кровь, отцентрифугировать в течение 5 мин при 1,5 тыс. об/мин.

Приготовить 5% суспензию эритроцитов в растворе Хенкса. К 0.5 мл суспензии добавить

раствор танина 1:10000 в соотношении 1:1 и поставить в термостат (3 7°С) на 10 мин.

Эритроциты отмыть раствором Хенкса и к ним добавить 0.1 мл разведенной БЦЖ. Смесь

инкубировать в термостате в течение 30 мин, после чего отмыть раствором Хенкса,

добавить плазму сенсибилизированного животного со взвешенными в ней лейкоцитами и

инкубировать 45 мин в термостате. Затем поставить в холодильник на 19-20 ч при +40С.