Моррисон В.В., Чеснокова Н.П. Руководство к практическим занятиям по патологической физиологии. Часть 1. Общая патофизиология

Подождите немного. Документ загружается.

закона Мечникова, согласно которому спустя несколько часов (1,5-2 часа) с момента

действия альтерирующего фактора интенсивно эмигрируют нейтрофилы и другие

сегментоядерные лейкоциты, а затем моноциты и лимфоциты.

Процессу эмиграции предшествует нарушение осевого тока движения крови

внутри сосудаи краевое стояние лейкоцитов. Важная роль в адгезии лейкоцитов отводится

так называемым эндотелиально -лейкоцитарным адгезивным молекулам (ЭЛАМ), которые

экспрессируются на поверхности лейкоцитов, эндотелиальных клеток и макромолекулах

межклеточного матрикса в очаге воспаления.

В настоящее время известно несколько классов молекул клеточной адгезии:

1. Селектины - молекулы клеточной адгезии, опосредующие самую раннюю

стадию взаимодействия лейкоцитов и сосудистой стенки.

2. Интегрины – молекулы клеточной адгезии, опосредующие поздние стадии

взаимодействия лейкоцитов, тромбоцитов и эндотелия сосудов.

3. Адгезивные молекулы, экспрессирующиеся на Т-лимфоцитах и

антигенпредставляющих клетках, участвуют в презентации антигена.

4. Адрессины - белки эндотелиальных клеток венул

5. Хрящевые соединительные белки. Экспрессируются всеми видами

лейкоцитов, что обеспечивает передвижение лейкоцитов.

Направленное движение лейкоцитов обеспечивается хемоаттрактантами,

концентрация которых по мере развития вторичной альтерации в очаге воспаления

нарастает, а также наличием рецепторов

к различным хемоаттрактантам на поверхности

лейкоцитов.

Хемотаксис опосредуется различными группами веществ:

1. цитотаксигенами, которые, не являясь хемоаттрактантами, генерируют

факторы хемотаксиса;

2. цитотаксинами, которые оказывают прямое воздействие на лейкоциты.

Хемоаттрактанты могут иметь эндогенное и экзогенное происхождение.

Экзогенными хемоаттрактантами являются пептиды бактерий, особенно содержащие N-

формиловые группы. Свойствами эндогенных хемоаттрактантов обладают компоненты

комплемента, иммуноглобулины, иммунные комплексы, лимфокины и монокины,

кинины, лейкотриен В4, продукты липоксигеназного пути превращения арахидоновой

кислоты, фактор, активирующий тромбоциты, фактор Хагемана, лизосомальные

ферменты и другие.

Эмигрировавшие в зону воспаления нейтрофилы являются активными

фагоцитами, продуцентами эндогенных пирогенов, источниками активных форм

кислорода, вазоактивных соединений. Ферментов и неферментных катионных белков с

выраженной бактерицидной активностью.

За счет нейтрофилов вокруг очага воспаления формируется нейтрофильный

защитный барьер, который отграничивает зону повреждения (совместно с моноцитарным

и фибробластическим) от здоровой ткани и препятствует распространению инфекции и

токсических повреждающих факторов.

Эмигрировавшие в зону воспаления эозинофилы т выполняют две основные

функции: они становятся модуляторами реакций гиперчувствительности и главным

механизмом защиты от личиночных стадий паразитарных инфекций.

Базофильные лейкоциты в зоне инфекционного и аллергического воспаления

выделяют гистамин, гепарин, фактор активации тромбоцитов, лейкотриены, калликреин.

Вслед за гранулоцитами в очаге воспаления накапливаются мононуклеары.

Моноциты, эмигрировавшие в ткани, превращаются в тканевые макрофаги.

Мононуклеарные фагоциты участвуют в обеспечении неспецифической защиты

организма посредством фагоцитоза, секреции гуморальных факторов, таких как лизоцим,

-

интерферон, ФНО, компоненты комплемента. При наличии этиологического агента в

виде бактериального возбудителя моноциты/макрофаги являются

антигенпрезентирующими клетками, обеспечивающими запуск иммунного ответа

организма.

Все лейкоциты в зоне воспаления довольно быстро подвергаются жировой

дегенерации, превращаются в гнойные тельца и удаляются вместе с гноем.

Экссудация - это выход жидкой части крови через сосудистую стенку в

воспаленную ткань. Выходящая из сосудов жидкость – экссудат – пропитывает

воспаленную ткань или накапливается в полостях (плевральной, перитонеальной,

перикардиальной и др.).

Ведущим фактором экссудации является повышение проницаемости сосудов в

зоне воспаления. Нарастание проницаемости сосудов проходит в две фазы. Первая фаза –

ранняя, немедленная развивается вслед за действием альтерирующего агента и достигает

максимума на протяжении нескольких минут. Эта фаза обусловлена действием гистамина,

лейкотриена Е4, серотонина, брадикинина на венулы с диаметром не более чем 100 мкм.

Проницаемость капилляров при этом практически не меняется. Повышение

проницаемости на территории венул связано с сокращением эндотелиоцитов сосуда,

округлением клеток, образованием межэндотелиальных щелей, через которые выходит

жидкая часть крови и клеток. Вторая фаза - поздняя, замедленная развивается постепенно

в течение нескольких часов, суток и длится иногда до 100 часов. Для этой фазы

характерно стойкое увеличение проницаемости сосудов (артериол, капилляров, венул),

вызванное повреждением сосудистой стенки лизосомальными ферментами, активными

метаболитами кислорода, простагландинами, комплексом лейкотриенов (МРС),

водородными ионами.

Дополнительными механизмами экссудации являются повышение осмотического

и онкотического давления в тканях, увеличение гидро-статического давления в

микроциркуляторном русле и активация пиноцитоза.

В зависимости от особенностей клеточного и биохимического состава различают

следующие виды экссудата: серозный, фибринозный, гнойный, гнилостный (ихорозный),

геморрагический и смешанный

Дифференциально-диагностические признаки экссудата и транссудата

Признаки Транссудат Экссудат

рН 7,35- 7,45 <7,0

Плотность <1015 >1015

Содержание белка <30 >30

Альбумин-глобулиновый

коэффициент

2,5-4,0 0,5-2,0

Ферментативная активность низкая высокая

Клеточные элементы отсутствуют лейкоциты, эритроциты,

микроорганизмы

Цель занятия. Изучить стадии сосудистой реакции, процесс экссудации и

эмиграции лейкоцитов в очаге острого воспаления.

Работа 1. Наблюдение сосудистой реакции при воспалении брыжейки

тонкого кишечника лягушки (опыт Конгейма).

Рис. 7. Препарат брыжейки тонкого кишечника лягушки.

Приготовить препарат брыжейки тонкого кишечника лягушки (рис.6.). Под

малым увеличением микроскопа наблюдать за характером кровообращения в мелких

сосудах (артериях, артериолах, капиллярах, венулах). Обратить внимание на изменение

количества функционирующих капилляров, скорости кровотока, соотношения

центрального кровотока, содержащего форменные элементы крови и периферического

плазматического слоя по мере

развития воспалительного процесса.

Полученные данные занести в протокол.

Материалы для самоконтроля.

Вопросы по теме занятия.

1. Воспаление, общая характеристика, классические признаки воспаления.

2. Назовите и охарактеризуйте виды воспаления.

3. Укажите основные этиологические факторы воспаления.

4. Особенности нормэргического, гипо- и гиперэргического воспаления.

5. Характеристика тканевых и сосудистых изменений в очаге воспаления.

6. Альтерация, виды альтерации.

7. Каковы механизмы развития первичной и вторичной альтерации.

8. Значение альтерации цитоплазматических мембран клеток в механизмах развития

воспалительного процесса.

9. Значение альтерации митохондрий в механизмах развития воспалительного

процесса.

10. Клеточные медиаторы воспаления, их виды и значение в развитии воспаления.

11. Плазменные медиаторы воспаления, их виды и

значение в развитии воспаления.

12. Каковы происхождение и роль гистамина и серотонина в очаге воспаления.

13. Укажите механизмы активации кининовой системы, системы комплемента и их

значение в развитии воспалительного процесса.

14. Механизмы образования простагландинов и их роль в развитии воспаления.

15. Источники синтеза лейкотриенов и их биологические эффекты в зоне

воспаления.

16. Стадии сосудистых реакций в зоне воспаления. Признаки и механизмы развития

артериальной гиперемии в очаге воспаления.

17. Венозная гиперемия, Признаки и механизмы ее развития в очаге воспаления.

18. Экссудация, ее механизмы и значение в развитии воспаления.

19. Виды и состав экссудата. Отличия экссудата от транссудата.

20. Механизмы эмиграции лейкоцитов при воспалении. Закон И.И. Мечникова.

21. Роль различных лейкоцитов в очаге воспаления.

Тестовый контроль по теме занятия.

1. Воспаление – это:

1) патологический процесс;

2) патологическая реакция;

3) заболевание.

2. Каков механизм развития одного из классических признаков – красноты в зоне

воспаления:

1) увеличение артерио – венозной разницы по кислороду в очаге воспаления;

2) увеличение числа функционирующих капилляров в очаге воспаления;

3) замедление кровотока в очаге воспаления?

3. Всегда ли при воспалении развивается вторичная альтерация:

1) да;

2) нет.

4. Активация липоксигеназы в очаге воспаления приводит к образованию:

1) простагландинов;

2) лейкотриенов;

3) тромбоксана;

4) простациклина.

5. На какой из стадий сосудистых реакций возможна быстрая генерализация

воспалительного процесса:

1) артериальной гиперемии;

2) венозной гиперемии;

3) престаза и стаза.

6. Какие биологически активные вещества образуются в зоне альтерации при

активации циклооксигеназы:

1) простагландины;

2) интерлейкины;

3) лейкотриены;

4) свободные радикалы.

7. Способствует ли тромбоксан А2, образующийся в очаге воспаления, расширению

сосудов и дезагрегации тромбоцитов:

1) да;

2) нет.

8. Возможно ли снижение возбудимости клеток в центре очага воспаления:

1) да;

2) нет.

9. Как изменится возбудимость клеток по периферии зоны альтерации:

1) увеличится;

2) снизится;

3) не изменится.

10. Связана ли активация системы комплемента в очаге воспаления с дегрануляцией

тучных клеток:

1) да;

2) нет.

11. Из каких клеток возможно освобождение гистамина и гепарина в очаге

воспаления:

1) из нейтрофилов;

2) из моноцитов;

3) из тучных клеток;

4) из фибробластов.

12. Какое нарушение кислотно – основного состояния развивается в очаге острого

воспаления:

1) метаболический ацидоз;

2) метаболический алкалоз?

13. Укажите основные механизмы развития венозной гиперемии в зоне воспаления:

1) активация аксон – рефлекса;

2) развитие экссудации;

3) активация процессов тромбообразования.

14. Укажите наиболее характерные признаки артериальной гиперемии:

1) увеличение объемной и линейной скорости кровотока;

2) снижение обменных процессов в тканях;

3) усиление обменных процессов в тканях;

4) явления экссудации и эмиграции;

5) увеличение числа функционирующих капилляров.

15. При активации фактора Хагемана происходит активация следующих систем:

1) кининовой системы;

2) свертывающей системы крови;

3) системы фибринолиза.

16. Укажите наиболее характерные признаки венозной гиперемии:

1) увеличение скорости кровотока в венулах и капиллярах;

2) снижение гидростатического давления в венулах и капиллярах;

3) повышение гидростатического давления в венулах и капиллярах;

4) активация окислительно – востановительных

процессов в тканях;

5) явления экссудации и эмиграции;

6) возрастание внутрисосудистого онкотического давления.

17. Укажите основные признаки экссудата:

1) удельный вес менее 1015;

2) удельный вес более 1015;

3) содержание белка менее 30 г/л;

4) содержание белка более 30 г/л;

5) рН 7,35-7, 45;

6) рН менее 7,35.

18. Каково значение нейтрофильных лейкоцитов в зоне воспаления:

1) освобождение гистамина и серотонина

;

2) участие в процессах фагоцитоза;

3) выработка пирогенных факторов;

4) участие в специфических иммунологических механизмах защиты.

19. Какова роль лимфоцитов в очаге воспаления:

1) участие в процессах фагоцитоза;

2) обеспечение специфических иммунологических механизмов защиты;

3) участие в инактивации биологически активных веществ.

20. Каково значение эмигрирующих в зону воспаления моноцитов:

1) образование пирогенов;

2) образование и освобождениие ФНО;

3) сорбция и инактивация гистамина и гепарина;

4) участие в фагоцитозе.

Ситуационные задачи

Задача № 1

При изучении кровообращения в сосудах микроциркуляторного русла брыжейки

лягушки были обнаружены расширение артериол, капилляров и венул, замедление

скорости кровотока вплоть до развития стаза, явления эмиграции лейкоцитов.

1. Назовите стадию нарушения кровообращения в зоне воспаления.

2. Укажите механизмы развития эмиграции лейкоцитов.

Задача № 2

При изучении кровообращения в сосудах микроциркуляторного русла брыжейки

лягушки были обнаружены умеренное расширение артериол и капилляров, увеличение

скорости кровотока, расширение плазматического слоя в сосудах и увеличение числа

функционирующих капилляров.

Назовите стадию сосудистых изменений в зоне воспаления и указать механизмы

расстройств микроциркуляции.

Задача № 3

При пункции плевральной полости у больного в извлеченной жидкости было

обнаружено следующее:

содержание белка - 0,2 г/л;

количество лейкоцитов – 1,5.10

9

/ л;

удельный вес - 1,000 ;

рН - 7,5.

Что представляет собой извлеченная жидкость (экссудат, транссудат)? Обоснуйте

свой вывод.

Задача № 4

У больного после пункции коленного сустава была обнаружена жидкость

следующего состава:

содержание белка - более 0,4 г/л;

количество лейкоцитов – 5,5.10

9

/ л;

00 в 1 мкл;

удельный вес - 1,050;

рН - 6,5.

Что представляет собой исследуемая жидкость (экссудат, транссудат)?

Задача № 5

При пункции плевральной полости у больного в извлеченной жидкости было

обнаружено следующее:

содержание белка - 0,6 г/л;

количество лейкоцитов – 4,0.10

9

/л;

удельный вес - 1,020;

рН - 6,5.

Что представляет собой извлеченная жидкость (экссудат, транссудат)?

Обоснуйте свой вывод.

Задача № 6

У больного после пункции брюшной полости была обнаружена жидкость

следующего состава:

цвет - розовый

содержание белка - более 0,7 г/л

количество лейкоцитов - 6500 в 1 мкл

количество эритроцитов - 10000 в 1 мкл

удельный вес - 1,080

рН - 6,0

Что представляет собой исследуемая жидкость? О чем свидетельствует появление

эритроцитов в исследуемой жидкости?

Задача № 7

При исследовании отделяемого из полости абсцесса обнаружены высокое

содержание нейтрофилов, преимущественно распавшихся (гнойные тельца),

альбуминов и глобулинов, нитей фибрина.

Для какого типа воспаления (инфекционного, асептического, иммуно-

аллергического) характерен указанный клеточный состав?

Задача № 8

При анализе гнойного экссудата из раны больного обнаружена высокая

протеолитическая активность гноя.

Каковы источники протеаз в зоне воспаления и значение этих ферментов в

механизмах развития воспалительного процесса?

Материалы для учебно-исследовательской работы студентов.

Темы рефератов

1. Взаимосвязь местного и общего в развитии воспаления.

2. Цитокины как медиаторы воспаления.

3. Современное представление о механизмах адгезии лейкоцитов к эндотелию сосудов

микоциркуляторного русла в очаге воспаления.

4. Свободнорадикальное окисление и его роль в патогенезе воспаления.

5. Особенности воспалительной реакции у детей.

6. Характер воспаления в зависимости от особенностей причинного фактора.

Занятие № 8

Раздел. ТИПОВЫЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ.

Тема: Изменение обмена веществ в очаге воспаления. Защитная роль очага

воспаления. Механизмы пролиферации при воспалении. Влияние воспаления на

организм.

Развитие альтерации, сосудистых изменений в зоне воспаления закономерно

сочетается с типовыми расстройствами метаболизма. Прежде всего следует отметить

резкое увеличение обмена веществ на стадии артериальной гиперемии в связи с

усилением оксигенации, повышением активности ферментов гликолиза и аэробного

окисления. Одновременно происходит возрастание кровотока в системе

микроциркуляции. Последовательная смена артериальной гиперемии венозной в зоне

воспаления приводит к резкому снижению напряжения кислорода со 100-110 мм рт. ст. до

10-15 мм рт. ст., что сопровождается подавлением активности метаболических реакций в

клетках поврежденной ткани. кислорода. В очаге острого воспаления происходят

набухание митохондрий различных клеток, разобщение аэробного окисления и

сопряженного с ним окислительного фосфорилирования. При этом активируется

гликолиз,

накапливаются молочная, яблочная, янтарная, -кетоглутаровая кислоты,

недоокисленные продукты липолиза и протеолиза (жирные кислоты, полипептиды,

аминокислоты, кетоновые тела).

Избыточное накопление кислых метаболитов лежит в основе развития в зоне

острого воспаления вначале компенсированного, а затем декомпенсированного

метаболического ацидоза. Наряду с повышением кислотности в зоне воспаления

возрастает онкотическое и осмотическое давление в тканях

. Это, в определенной мере,

является результатом катаболических процессов – крупные молекулы расщепляются на

более мелкие, их концентрация нарастает. Наблюдаются деполимеризация белково-

гликозаминогликановых комплексов, распад белков, жиров, углеводов и накопление

продуктов распада: свободных аминокислот, уроновых кислот, аминосахаров,

полипептидов, низкомолекулярных полисахаридов. Катаболические процессы

затрагивают и соединительную ткань, что приводит к дезорганизации околокапиллярного

соединительнотканного скелета, и, таким образом, потенцируются расстройства

микроциркуляции в зоне воспаления.

Повышение осмотического давления в очаге воспаления обусловлено выходом из

поврежденных клеток ионов Nа

+

, К

+

, Са

2+

, макромолекулярных анионов, усиленной

диссоциацией солей вследствие ацидоза ткани, а также нарушением выведения осмолей из

очага воспаления на стадии венозной гиперемии и стаза.

Характеризуя состояние энергетического обеспечения клеток в зоне острого

воспаления, следует отметить, что активация окислительно-восстановительных реакций

на стадии артериальной гиперемии сопровождается и усилением синтеза макроэргических

соединений и, соответственно, активацией различных энергозависимых реакций в

клетках. Между тем на стадии венозной гиперемии в связи с развитием локального

метаболического ацидоза, набухания митохондрий, разобщения процессов

окислительного фосфорилирования и дыхания уровень макроэргических соединений в

клетках снижается.

Итак, на фоне прогрессирующей гипоксии, свойственной венозной гиперемии и

стазу, возникает дополнительная стимуляция процессов гликолиза, еще больше нарастает

концентрация водородных ионов, формируется порочный круг. Однако, если поместить

альтерированную ткань в зону чистого кислорода, возникает прямой эффект Пастера, то

есть подавление гликолиза дыханием, начинается интенсивное потребление кислорода

тканями. Это связано с тем, что в митохондриях скорость переноса электронов и скорость

образования АТФ определяются, в первую очередь, концентрацией АДФ и фосфата,

которые и являются активаторами дыхания. Этот феномен, то есть изменение скорости

дыхания в соответствии со сдвигами концентрации АДФ, носит название дыхательного,

или акцепторного контроля. Итак, АДФ и фосфат служат важнейшими внутриклеточными

регуляторами энергетического обеспечения клеток. Этот механизм регуляции сохраняется

и в зоне воспаления.

Одновременно с катаболическими процессами в поврежденной ткани

активируются анаболические процессы. Они определяются уже на ранних этапах

воспалительного процесса, но выражены еще слабо. На поздних стадиях воспаления

возрастает синтез ДНК и РНК в клетках, повышается активность клеточных ферментов,

активируются процессы окисления и окислительного фосфорилирования, увеличивается

выход макроэргов.

Воспаление, как известно, является типовым патологическим процессом, для

которого характерно динамическое взаимодействие механизмов повреждения и

адаптации.

Какие же механизмы защиты формируются в зоне воспаления? В динамике

воспалительного процесса артериальная гиперемия сменяется венозной гиперемией, на

фоне развития которой формируется комплекс защитно-приспособительных реакций.

Возникновение явлений тромбоза, эмболии кровеносных и лимфатических

сосудов, престаза и стаза способствует фиксации инфекционных патогенных агентов в

зоне их инокуляции и препятствует распространению инфекции из зоны альтерации. В

условиях гипоксии тканей при венозном застое активируется фибробластический процесс,

что способствует формированию фибробластического барьера по периферии очага

воспаления.

В зону альтерации интенсивно эмигрируют нейтрофилы, эозинофилы, моноциты,

обеспечивающие формирование гранулоцитарного и моноцитарного барьеров, фагоцитоз

возбудителей острого или хронического инфекционного воспалительного процесса, а

также клеточного детрита. В процессе фагоцитоза происходят очищение зоны альтерации

от возбудителей инфекции, продуктов распада клеток и подготовка поврежденной ткани к

последующей репаративной регенерации (рис.4).

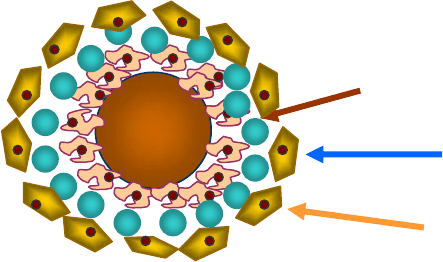

Рис. 8. Клеточные барьеры, формирующиеся в очаге воспаления

Антигенстимулированные, активно фагоцитирующие гранулоциты, моноциты,

тканевые макрофаги являются источником активных форм кислорода, выделяемых в

окружающую среду: синглетного кислорода, супероксиданиона-радикала, гидроксильного

радикала. Кроме того, макрофаги и эндотелиальные клетки в зоне воспаления интенсивно

продуцируют оксид азота. В процессе взаимодействия оксида азота в очаге воспаления с

супероксиданионом образуется высокоактивное соединение - пероксинитрит-анион. При

взаимодействии перекиси водорода и анионов хлора в присутствии миелопероксидазы

возникает образование гипохлорида - сильнейшего окислителя.

Вышеперечисленные свободные радикалы и высокоактивные соединения –

синглетный кислород, супероксиданион-радикал, перекись водорода, оксид азота,

пероксинитрит, гипохлорид обладают выраженным бактерицидным и

бактериостатическим действием.

Бактерицидный и бактериостатический эффекты обеспечиваются освобождением

в окружающую среду гранулоцитами и макрофагами лизосомальных ферментов,

лизоцима, катионных белков, лактоферрина, а также закислением зоны альтерации,

развитием прогрессирующего метаболического ацидоза.

Развитие процессов экссудации на стадии венозной гиперемии в очаге

воспаления обеспечивает защитное действие за счет выхода в зону альтерации вместе с

экссудатом иммуноглобулинов, комплемента, пропердина. Кроме того, выход экссудата

способствует снижению концентрации токсических и ферментных факторов

патогенности.

Пролиферация является завершающей фазой развития воспаления,

обеспечивающей репаративную регенерацию тканей на месте очага альтерации.

Пролиферация развивается с самого начала воспаления наряду с явлениями альтерации и

экссудации.

При репаративных процессах в очаге воспаления регенерация клеток и

фиброплазия достигаются как активацией процессов пролиферации, так и ограничением

апоптоза клеток. Размножение клеточных элементов начинается по периферии зоны

воспаления, в то время как в центре очага могут еще прогрессировать явления альтерации

и некроза. Полного развития пролиферация соединительнотканных и

органоспецифических клеточных элементов достигает после «очистки» зоны повреждения

от клеточного детрита и инфекционных возбудителей воспаления тканевыми

макрофагами и нейтрофилами. В связи с этим следует отметить, что процессу

пролиферации предшествует формирование нейтрофильного и моноцитарного барьеров,

которые формируются по периферии зоны альтерации.

Восстановление и замещение поврежденных тканей начинается с выхода из

сосудов молекул фибриногена и образования фибрина, который формирует своеобразную

сетку, каркас для последующего клеточного размножения. Уже по этому каркасу

распределяются в очаге репарации быстро образующиеся фибробласты. Деление, рост и

перемещение фибробластов возможны только после их связывания с фибрином или

Фибробластический

Нейтрофильный

Моноцитарный

коллагеновыми волокнами. Эта связь обеспечивается особым белком – фибронектином.

Размножение фибробластов начинается по периферии зоны воспаления, обеспечивая

формирование фибробластического барьера.

Интенсивно размножающиеся фибробласты продуцируют кислые

мукополисахариды – основной компонент межклеточного вещества соединительной ткани

(гиалуроновую кислоту, хондроитинсерную кислоту, глюкозамин, галактозамин). При

этом зона воспаления не только инкапсулируется, но и начинаются постепенная миграция

клеточных и бесклеточных компонентов соединительной ткани от периферии к центру,

формирование соединительнотканного остова на месте первичной и вторичной

альтерации.

Наряду с фибробластами размножаются и другие тканевые и гематогенные

клетки. При разрушении базальных мембран сосудов в зоне альтерации происходит

миграция клеток эндотелия по градиенту ангиогенных факторов. Просвет

новообразующегося капилляра формируется путем слияния внеклеточных

пространств

соседних эндотелиоцитов. Вокруг новообразующихся капилляров концентрируются

тучные клетки, макрофаги, нейтрофилы, которые освобождают биологически активные

вещества, способствующие пролиферации капилляров.

Важнейшими факторами, стимулирующими ангиогенез, являются:

1). факторы роста фибробластов (основной и кислый);

2). сосудистый эндотелиальный фактор роста;

3). трансформирующие факторы роста ;

4). эпидермальный фактор роста.

Фибробласты вместе с вновь образованными сосудами создают

грануляционную

ткань. Это, по существу, молодая соединительная ткань, богатая клетками и

тонкостенными капиллярами, петли которых выступают над поверхностью ткани в виде

гранул.

Основными функциями грануляционной ткани являются: а) защитная –

предотвращение влияния факторов окружающей среды на очаг воспаления и

б) репаративная – заполнение дефекта и восстановление анатомической и

функциональной полноценности поврежденных тканей.

Формирование грануляционной ткани не строго обязательно. Это зависит от

величины и глубины повреждения.

Параллельно с созреванием грануляций происходит эпителизация раны. Она

начинается в первые часы после повреждения, и уже в течение первых суток образуются

2-4 слоя клеток базального эпителия.

В процессе пролиферации участвуют и органспецифические клеточные элементы

органов и тканей. С точки

зрения возможностей пролиферации органспецифических

клеточных элементов все органы и ткани могут быть расклассифицированы на три

группы.

К первой группе могут быть отнесены органы и ткани, клеточные элементы

которых обладают активной или практически неограниченной пролиферацией,

достаточной для полного восполнения дефекта структуры в зоне воспаления (эпителий

кожи, слизистых оболочек дыхательных путей, слизистой

желудочно-кишечного тракта,

мочеполовой системы; гемопоэтическая ткань и др.).

Ко второй группе относятся ткани с ограниченными регенерационными

способностями (сухожилия, хрящи, связки, костная ткань, периферические нервные

волокна).

К третьей группе относятся те органы и ткани, где органоспецифические

клеточные элементы не способны к пролиферации (сердечная мышца, клетки ЦНС).

Основными факторами, регулирующими процессы пролиферации и

дифференцировки клеток в очаге воспаления, являются:

1. Факторы роста, продуцируемые макрофагами, лимфоцитами, тромбоцитами,