Моррисон В.В., Чеснокова Н.П. Руководство к практическим занятиям по патологической физиологии. Часть 1. Общая патофизиология

Подождите немного. Документ загружается.

других катаболических гормонов в различных тканях и органах, особенно в печени, а у

детей в бурой жировой ткани, возрастает потребление кислорода, стимулируется

катабализм жиров и углеводов, возникает частичное разобщение свободного дыхания и

окислительного фосфорилирования, увеличивается теплопродукция и температура тела.

Вторая стадия лихорадки заключается в том, что при повышенной

теплопродукции в организме постепенно начинает возрастать теплоотдача и эти процессы

уравновешиваются. Увеличение температуры внутренней среды организма вызывает

некоторую активацию тепловых рецепторов сердца, почек, вен, органов брюшной

полости, теплочувствительных нейронов спинного мозга и переднего гипоталамуса.

Параллельно происходит ограничение импульсной активности холодовых термонейронов

терморегулирующего центра, снижение активности адренергических нейронов заднего

гипоталамуса и симпатических влияний, некоторая активация парасимпатических

нейронов и холинергических влияний. Все это приводит к расширению периферических

сосудов, увеличению притока теплой крови к внутренним органам и коже, повышению ее

температуры, потоотделению и теплоотдачи. В результате разогревания кожи и других

тканей понижается активность холодовых термосенсоров кожи, внутренних органов,

ограничивается поток афферентной импульсации в центр терморегуляции к холодовым

термонейронам переднего гипоталамуса, а от них к адренергическим нейронам заднего

гипоталамуса, что сопровождается снижением симпатических влияний на периферию. В

связи с этим постепенно уменьшается активирующее влияние на нейроны

мезэнцефалической и бульбарной ретикулярной формации, ядер черепно-мозговых нервов

и на спинальные нейроны.

Одновременно снижается активность термосенситивных структур в VI-VII шейных

и I грудном сегментах спинного мозга. Описанные изменения лежат в основе уменьшения

сократительного и несократительного термогенеза. Усиление теплоотдачи на фоне

ограничения прироста теплопродукции препятствует дальнейшему повышению

температуры тела и способствует установлению ее на более высоком уровне.

Третья стадия лихорадки характеризуется значительным преобладанием

теплоотдачи над теплопродукцией и возвращением температуры тела к первоначальному

уровню. Последнее обусловлено уменьшением концентрации пирогенов в организме,

постепенным восстановлением чувствительности нейронов гипоталамического центра к

холодовым, тепловым, прямым и рефлекторным воздействиям.

В полном соответствии с нормализацией чувствительности интернейронов

аппарата сравнения установочная точка температурного гомеостаза возвращается к

исходному значению.

При этом происходит еще более выраженное торможение

активности холодовых термонейронов переднего гипоталамуса и адренергических

нейронов заднего гипоталамуса, снижение симпатических влияний и усиление активности

парасимпатических нейронов эффекторного отдела центра терморегуляции и

холинергических влияний. В результате отмечается дальнейшее расширение

периферических сосудов, увеличение кровоснабжения сосудов кожи, потоотделения и

теплоотдачи. Постепенно восстанавливаются метаболические процессы, уменьшается

теплопродукция, происходит литическое достижение нормальной температуры тела.

Установлению температуры на исходном уровне способствует возвратный поток

импульсации от нейронов аппарата измерения теплорегулирующего центра. К

нормализации температуры тела приводит также восстановление импульсной активности

периферических термосенсоров, расположенных в различных органах и тканях. Быстрое

снижение концентрации пирогенов и прекращение их действия на гипоталамический

центр может сопровождаться развитием критического снижения температуры тела на

фоне резкого расширения периферических сосудов, падения величины артериального

давления и нарушения центральной гемодинамики.

Лихорадка, как и любой другой типовой патологический процесс выполняет

защитно-приспособительную роль, но при определенных условиях может иметь

патогенное значение для организма. Повышение температуры тела при ряде

инфекционных заболеваний препятствует размножению многих патогенных микробов,

снижает резистентность их к лекарственным препаратам. При лихорадке стимулируются

метаболизм, фагоцитарная способность различных клеточных элементов, выработка

антител, синтез пропердина, интерферона, активность гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы, происходит усиление выработки гормонов адаптации,

возрастание барьерной и антитоксической функций печени, активируется в целом

иммунобиологическая защита организма. Однако гиперпиретическая лихорадка

характеризуется преобладанием реакций повреждения и дезадаптации. Так, при

индивидуальной чувствительности организма к высокой температуре нередко возникает

потеря сознания, судорожный синдром, выраженная тахикардия, гипертония и

гипертензия. В условиях повышенной нагрузки объемом и сопротивлением на миокард

может возникнуть сердечная недостаточность. Критическое падение температуры

сочетается с развитием острой сосудистой недостаточности – коллапса.

У детей лихорадка развивается обычно после 3 месяцев жизни. При этом

температура тела повышается медленно и, как правило, не удерживается на высоком

уровне, особенно на фоне колебания температуры окружающей среды. Резкий подъем

температуры тела нередко не сопровождается развитием озноба и мышечной дрожи.

Основным источником

тепла является у них активация метаболизма и распад бурой

жировой ткани. Особенности развития лихорадки объясняются тем, что у детей первого

года жизни имеет место функциональная неполноценность регуляторного центра

нейрогенного сосудистого тонуса, термосенситивного рецепторного аппарата и низкая

чувствительность гипоталамических нейронов к пирогенам.

Кроме того, отмечается неустойчивость обмена веществ, недостаточное

потоотделение, слабое

развитие скелетных мышц, теплоизолирующих свойств кожи и

подкожной клетчатки, большая удельная поверхность тела, что выражается в

несовершенстве химической и особенно физической терморегуляции. В условиях

неполноценной физической терморегуляции не происходит существеннго ограничения

теплоотдачи, поэтому у значительной части детей первого года жизни лихорадка может

вообще не проявляется. Однако при тяжелых инфекционных заболеваниях нередко

отмечается высокая температурная реакция. В этих случаях повышение температуры тела

связано с усилением теплопродукции в основном за счет воздействия токсических

веществ, вызывающих разобщение свободного дыхания и окислительного

фосфорилирования в тканях.

У детей раннего возраста лихорадка может осложняться нарушением теплообмена

и развитием гипертермии. У детей в возрасте старше 1 года лихорадка в неосложненных

случаях развивается так же, как у взрослых. На фоне лихорадки развивается ацидоз,

значительное ограничение секреции слюны – гипосиалия, что может приводить к

развитию ксеростомии и нарушению функционального состояния челюстно-лицевого

аппарата.

Цель занятия: Изучить причины и механизмы развития лихорадки.

Работа 1. Исследование зависимости развития лихорадки от функционального

состояния нервной системы.

Взвесить 3 белых крысы и измерить у них ректальную температуру. Одной крысе

внутрибрюшинно вводят 0.05% раствор фенамина из расчета 0,3 мл на 100 г массы,

другой 5% раствор гексенала в той же дозе и третьей – эквивалентный объем

физиологического раствора. После того как второй крысы наступит состояние глубокого

наркоза, всем трем крысам ввести одну и ту же дозу пирогенала – 5 мкг на 200 г массы.

После введения пирогенала измерять температуру тела у подопытных животных через

каждые 15 минут в течение часа.

Сделать выводы об интенсивности и скорости развития лихорадки у животных с

различным функциональным состоянием ЦНС.

Работа 2. Определение основного обмена у белых крыс при

экспериментальной лихорадке.

На дно эксикатора налить 5 мл 10% раствора едкого калия. Подопытную крысу

взвесить, измерить у нее ректальную температуру и посадить на сетку, расположенную в

эксикаторе (рис.9). Крышку эксикатора плотно притереть к чаше эксикатора, края которой

предварительно смазать вазелином. После того как животное успокоится, открыть кран на

сосуде, соединяющем полость эксикатора с водным манометром. Отметить исходный

уровень жидкости в открытом колене манометра и на какую величину он измениться в

течение 5 минут пребывания крысы в эксикаторе. Снижение уровня жидкости в

манометре происходит вследствие поглощения кислорода крысой, а углекислоты

раствором щелочи, находящейся в эксикаторе.

Об интенсивности основного обмена косвенно судят по количеству поглощенного

крысой кислорода. На последнее указывает число делений шкалы водного манометра, на

которое снижается уровень жидкости в открытом его отделе за период наблюдения.

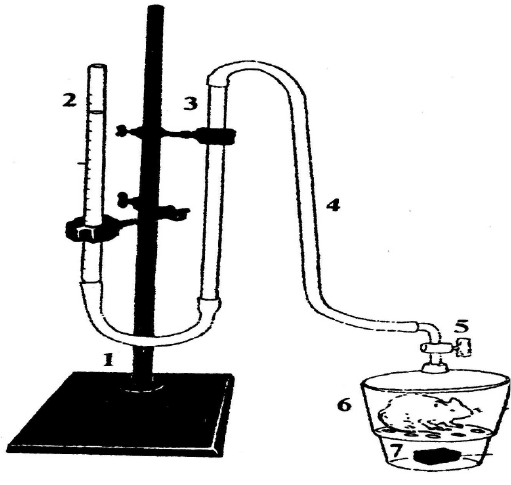

Рис. 9. Схема установки для определения основного обмена у крыс:

1-штатив Бунзена; 2-открытое колено водяного манометра; 3-закрытое колено водяного

манометра; 4-резиновая трубка; 5-кран манометра; 6-эксикатор с крышкой; 7-поглотитель

углекислоты.

Затем подопытной крысе вводят внутрибрюшинно пирогенал из расчета 5 мкг на

200 г массы, а через 30 и 60 мин. вновь измеряют ректальную температуру и определяют

величину основного обмена в условных единицах.

Результаты опыта занести в протокол, сравнить изучаемые показатели у

подопытного животного до и после введения перогенала. Сделать выводы об изменении

основного обмена у подопытного животного при развитии экспериментальной

пирогеналовой лихорадки.

Работа 3. Исследование лейкоцитарной формулы и количества лейкоцитов в

крови у белых крыс при

экспериментальной лихорадке.

Взвесить белую крысу, измерить ректальную температуру, из хвостовой мены

взять кровь для определения общего количества лейкоцитов и приготовления мазков для

подсчета лейкоцитарной формулы.

Приготовленные мазки окрашивают по Рамановскому-Гимза и, поместив под

иммерсионный объектов микроскопа, просматривают 100 лейкоцитов. Сосчитать

процентное содержание отдельных видов лейкоцитов.

Для подсчета общего количества лейкоцитов из хвостовой вены с помощью

капилляра от гемометра набрать 0,02 мл крови. Кровь поместить в пробирку, содержащую

0,4 мл 3% раствора уксусной кислоты, подкрашенной метиленовым синим. Кислота

лизирует эритроциты, метиленовый синий окрашивает ядра лейкоцитов. Содержимое

пробирки тщательно перемешать путем встряхивания. Заполнить камеру Горяева,

предварительно подготовленную для работы. При малом увеличении микроскопа

сосчитать количество лейкоцитов в 100 больших (неразграфленных) квадратах. Эти

квадраты сгруппированы по четыре. Подсчет начинают с левой верхней группы

квадратов, а затем передвигают камеру вправо последовательно от группы к группе.

Вычислить общее содержание лейкоцитов в 1 мкл крови можно по упрощенной

формуле: Л=А х 50, где А – количество лейкоцитов, сосчитанное в указанных квадратах,

50 – коэффициент.

Через 30 и 60 мин после подкожного введения 5 мкг пирогенала подсчитать

количество лейкоцитов в крови и оценить лейкоцитарную формулу.

Полученные данные занести в протокол опытов

. На основании полученных данных

сделать выводы о характере изменений числа лейкоцитов и лейкоцитарной формулы при

лихорадке.

В заключение вычертить график динамики изменения температуры тела,

количества лейкоцитов в периферической крови и величины основного обмена у

лабораторных животных при развитии экспериментальной пирогеналовой лихорадки.

Материалы для самоконтроля.

I. Вопросы по теме занятия.

1. Лихорадка, определение понятия, классификация.

2. Разновидности пирогенов, их состав и механизмы действия.

3. Механизмы развития: первой стадии лихорадки.

4. Механизмы развития: второй стадии лихорадки.

5. Механизмы развития: третьей стадии лихорадки.

6. Характеристика соотношения теплоотдачи и теплопродукции на различных

стадиях лихорадки.

7. Роль активности организма в развитии лихорадки.

8. Виды температурных кривых и факторы, их формирующие.

9. Значение лихорадки для больного организма. Защитно-приспосабитьльные и

патологические реакции, возникающие при лихорадке.

10. Отличие лихорадки от перегревания.

11. Особенности терморегуляции и развития лихорадки у детей первого года жизни.

12. Понятие о транзиторной лихородке новорожденных/

II. Тесты по теме занятия.

1. Экзогенные пирогены липополисахаридной природы выделяются:

1) Грамотрицательными бактериями.

2) Грамположительными бактериям.

3) Вирусами.

4) Рикетсими.

2. Стимулируют синтез эндогенных пирогенов:

1) Экзогенне пирогены.

2) Гистамин.

3) Фибриноген.

4) «Пирогенные» стероиды.

3. Источником эндогенных пирогенов являются:

1) Тромбоциты, эритроциты.

2) Моноциты, нейтрофилы.

3) Тканевые макрофаги.

4) Лимфоциты.

5) Тучны клетки.

4. К числу эндогенных пирогенов относится:

1) Интерлейкин-1.

2) Эндотоксины.

3) Простагландины.

4) Брадикинин.

5) Фактор некроза опухоли

5. Возбудимость термочувствительных нейронов переднего гипоталамуса под

влиянием пирогенных веществ:

1) Снижается возбудимость холодовых и тепловых термонейронов.

2) Повышается возбудимость холодовых и тепловых термонейронов.

3) Снижается возбудимость холодовых и повышается возбудимость тепловых

термонейронов.

4) Повышается возбудимость холодовых и снижается возбудимость тепловых

термонейронов.

6. Высота температуры при лихорадочной реакции зависит от:

1) Интенсивность выработки пирогенов.

2) Чувствительности нейронов центра терморегуляции к пирогенам.

3) Температуры окружающей среды.

4) Функционального состояния механизмов теплоотдачи и теплопродукции.

7. Для субфебрильной лихорадки характерны следующие значения температуры

тела:

1) 36,7-37,0

о

С.

2) 37,1-37,9

о

С.

3) 38,0-38,8

о

С.

4) 39,1-39,9

о

С.

8. Для лихорадки характерно следующее:

1) Зависимость температуры тела от температуры окружающей среды.

2) Относительная независимость температуры тела от температуры окружающей среды.

3) Включение механизмов терморегуляции.

4) Резкое увеличение теплоотдачи в стадию подъема температуры.

9. В первую стадию лихорадки теплопродукция и теплоотдача изменяются

следующим образом:

1) увеличиваются теплопродукция и теплоотдача;

2) снижаются теплопродукция и теплоотдача;

3) увеличиваются теплоотдача, снижается теплопродукция;

4) снижается теплоотдача, увеличиваются теплопродукция;

10. К вторичным эндогенным пирогенам относятся:

1) ФНО – α, интерферон – γ;

2) Эндотоксин;

3) интерлейкин – 10;

4) интерлейкин – 3.

11. Наибольшим пирогенным эффектом обладает:

1) чужеродный белок;

2) липополисахарид;

3) фосфолипиды;

4) липопротеиды;

5) нуклеиновые кислоты.

12. Для второй стадии лихорадки характерно следующее соотношение

теплопродукции и теплоотдачи:

1) преобладание теплопродукции над теплоотдачей;

2) преобладание теплоотдачи над теплопродукцией;

3) динамическое равновесие процессов теплопродукции и теплоотдачи.

13. В первую стадию лихорадки сократительный и несократительный термогенез

изменяются следующим образом:

1) сократительный усиливается, а несократительный снижается;

2) несократительный усиливается, а сократительный снижается;

3) усиливается как сократительный так и несократительный термогенез.

14. Огничение теплоотдачи в первую стадию лихорадки происходит за счет:

1) сужения периферических сосудов, снижения потоотделения, теплопроведения,

конвекции;

2) усиление потоотделения, теплопроведения, конвекции;

3) расширения периферических сосудов;

4) сужения сосудов внутренних органов.

15. Вторичные эндогенные пирогены в нейронах гипоталямического центра

терморегуляции вызывают:

1) накопление липополисахарида;

2) усиление синтеза простагландинов Е

1

и Е

2

и образование цАМФ;

3) угнетение синтеза простагландинов Е

1

и Е

2;

4) угнетение образования цАМФ;

5) снижение ионов Nа.

16. Эндогенными антипиретиками являются следующие вещества:

1) инсулин, СТГ;

2) аргенин-вазопрессиновый комплекс, окситоцин, α-меланоцитостимулирующий гормон

3) тироксин, АКТГ;

4) глюкагон, паратгормон.

17. Основной обмен в первой и второй стадии умеренной лихорадки:

1) повышается;

2) снижается;

3) не изменяется.

18. На высоте развития лихорадки функции пищеварительной системы

изменяются следующим образом:

1) возникает гиперсиалия, угнетается моторика желудка;

2) возникает гипосиалия, угнетается желудочная секреция и перистальтика кишечника;

3) усиливается желудочная секреция, угнетается кишечная;

4) усиливается перистальтика кишечника.

19. К эндогенным пирогенам относятся:

1) брадикинин, простагландины Е;

2) эндотоксины;

3) интерлейкины – 1, 6, 8, ФНО, интерфероны – α, β, γ.

20. При длительной высокой лихорадке в организме возникают следующие

отрицательные явления:

1) активация выработки неферментных катионных белков, лизоцима, пропердина,

комплемента и интерферона;

2) потеря сознания, судороги, гипертония, сердечная недостаточность;

3) активация фагоцитоза, специфических клеточных и гуморальных механизмов защиты,

детоксицирующей функции печени;

4) развитие кетоза, аритмий и железодефицитной анемии.

III. Ситуационные задачи.

Задача №1

У здорового кролика с резко выраженной гранулоцитопенией, вызванной

инъекцией азота-иприта, воспроизвели лихорадку путем подкожного введения скипидара.

1. Одинаково ли интенсивности возникает лихорадка у этих животных под

влиянием введенного скипидара?

2. Будет ли наблюдаться различие в характере температурной реакции

после

внутривенной инъекции пирогенала?

Задача №2

Одному кролику введен пирогенал, другому – 2,4-динитрофенол в дозах,

вызвавших повышение температуры до 39,5

о

С. После чего оба кроли были помещены в

камеру, где поддерживалась температура +12

о

С.

1. Будет ли наблюдаться заметное различие в температурной реакции у

подопытных животных?

Задача №3

Повышение ректальной температуры у кроликов отмечали после

внутримышечного введения скипидара, больших доз адреналина, тироксина и

динитрофенола, а также внутривенной инъекции фильтрата бульонной культуры

гемолитического стрептококка.

1. Какие вещества вызывают развитие истинной лихорадки?

2. Какие вещества обусловливают возникновение

гипертермии?

3. Объясните механизм повышения температуры у животных в каждом случае.

Задача №4

Больному Н. 12 лет, доставленному в клинику с травмой левой стопы, с

профилактической целью было введено 3000 ЕД антитоксической противостолбнячной

сыворотки по Безредко. На 9-й день после пассивной иммунизации у него развилась

типичная клиническая картина сывороточной болезни: сильные боли и припухлость в

области коленных суставов, генерализованная уртикарная сыпь, общая слабость, низкое

артериальное давление, температура тела 38,6

о

С.

Укажите причину, вызвавшую повышение температуры тела больного.

Задача №5

Больной В., 47 лет, доставлен в больницу машиной скорой помощи в связи с

сильными болями за грудиной. После обследования отмечается бледность кожных

покровов, цианоз губ, температура тела 38,2

о

С. Артериальное давление 90 и 60 мм. рт. ст.,

частота сердечных сокращений 100 в минуту. Тоны сердца приглушены, небольшой

систолический шум на верхушке. На ЭКГ признаки острого инфаркта миокарда.

С чем связано повышение температуры тела у данного больного?

Задача№6

У кролика путем электрокоагуляции была разрушена преоптическая область

переднего гипоталамуса.

Сохраниться ли нормальная терморегуляция у этого животного в условиях

пониженной температуры окружающей среды?

Разовьется ли у этого кролика экспериментальная лихорадка после внутривенного

введения пирогенала?

Задача№7

При пребывании в сауне температура тела человека может повыситься до 40

о

С.

Можно ли рассматривать данную гипертермию как лихорадочную реакцию?

Аргументируйте ответ.

Задача№8

Больная А., 35 лет, предъявляет жалобы на раздражительность, быструю

утомляемость, сердцебиение, дрожание рук, похудение, длительное повышение

температуры тела до 37,5

о

С. При обследовании выявлено повышенное содержание

йодированных гормонов щитовидной железы.

1.Укажите причину и механизм повышения температуры тела у данной больной.

Материалы для научно-исследовательской работы студентов.

Темы рефератов:

1. Современные представления о пирогенах. Цитокины с пирогенной активностью.

2. Механизмы терморегуляции в норме и при лихорадке.

3. Механизмы реакций адаптации и повреждения, возникающие при лихорадке.

4. Причины и механизмы развития гипертермии и основные отличия ее от лихорадки.

5. Причины и механизмы возникновения гипотермии. Использование принципов

гипотермии в клинической медицине.

Литература:

1. Воложин А.И., Субботин Ю.К. Лихорадка // Болезнь и здоровье; Две стороны

приспособления. - 1998. - С. - 161-176.

2. Гурин В.Н. Терморегуляция и симпатическая нервная система. - Мн., 1989.

3. Зайчик А.Ш. , Чурилов Л.П. Основы общей патологии. Часть1. Основы общей

патофизиологии. - СПб. 1999.- С. 354-380

4. Курс лекций по общей патологии /Под ред. проф. Н.П.Чесноковой. - Саратов, 2005. - С.

141 – 151.

5. Лоурин М.И. Лихорадка у детей. - М., 1985.

6. Марьянович А.Т., Цыган В.Н., Лобзин Ю.В. Врачу о лихорадке. – СПб., 1999. – С. 47–

65.

7. Патология. – В 2 томах /под ред. В.А.Черешнева и В.В.Давыдова. – М., 2009

8. Патофизиология. – в 2 томах /под ред. В.В.Новицкова, Е.Д.Гольдберга, О.И.Уразовой. –

М., 2009

9. Патофизиология // Под ред. В.Ю. Шанина. – СПб., 2005. – С. 116 – 123.

10. Султанов Ф.Ф. Гипертермия. Компенсация и недостаточность. - Ашхабад . 1987

11. Шанин В.Ю. – Лихорадка и реакция острой фазы. //Клиническая патофизиология. -

СПб, 1998 .- С.198-206.

Занятие № 10

Раздел. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ.

Тема: Патология фагоцитоза.

Фагоцитоз - это процесс распознавания, поглощения и переваривания фагоцитами

различных чужеродных корпускулярных объектов. Со времени И.И. Мечникова все

клетки, обладающие способностью к фагоцитозу, делятся на 2 группы: микрофаги и

макрофаги. К микрофагам относятся полиморфноядерные лейкоциты, среди которых

наиболее выраженными фагоцитарными свойствами обладают нейтрофилы. Группу

макрофагов составляют моноциты костного мозга и крови, свободные и фиксированные

тканевые макрофаги. Моноциты крови и тканевые макрофаги объединены в единую

мононуклеарную фагоцитирующую систему.

Выделяют несколько стадий фагоцитоза: стадию приближения, осуществляемую за

счет хемотаксиса к объекту фагоцитоза; стадию связывания, включающую в себя

опсонизацию, распознавание и прикрепление объектов фагоцитоза к фагоциту; стадию

поглощения; стадию умерщвления жизнеспособных объектов, осуществляемую за счет

бактерицидных кислородозависимых и кислородонезависимых систем; стадию

переваривания нежизнеспособных объектов лизосомальными ферментами.

Нарушения фагоцитоза - довольно часто встречающиеся состояния наследственной и

приобретенной природы, которые характеризуются снижением неспецифической

резистентности организма, уменьшением интенсивности антителообразования и

проявляются постоянными рецидивирующими гнойно-септическими заболеваниями.

Ослабление элиминации комплексов антиген-антитело при некоторых формах

недостаточности фагоцитоза может привести к развитию болезней иммунных комплексов.

Расстройства фагоцитарной активности могут быть обусловлены следующими

причинами:

1.Нарушения образования и созревания лейкоцитов, что возможно при

наследственных нейтропениях, лейкозах, радиоактивном облучении, а также при действии

цитостатиков, антиметаболитов, токсических факторов бактериальной и небактериальной

природы, нарушающих клеточное деление.

2.Усиленном повреждение лейкоцитов в крови и тканях, обусловленным действием

иммунных и токсических факторов.

3.Структурно - функциональны изменения фагоцитов врожденного характера.

Последние могут быть обусловлены нарушением структур, обеспечивающих подвижность

лейкоцитов или их реакцию на хемотаксические вещества (синдром "ленивых"

лейкоцитов), снижением активности ферментов, осуществляющих нормальный

метаболизм клетки, в частности энергетический, нарушением процесса слияния

фагосомы, содержащей объект фагоцитоза с лизосомами (синдром Чедиака-Хигаси).

Особое значение имеет наследственный дефект бактерицидных систем фагоцитов,

при котором нарушается синтез продуктов, необходимых для умерщвления

жизнеспособных микробов. Киллинг микроорганизмов, поглощенных фагоцитами,

осуществляется с помощью кисло-родозависимых и кислородонезависимых механизмов.

В первом случае происходит окисление кислорода и азота НАДФ-оксидазной системой, в

результате чего образуются активные формы кислорода и окись азота, оказывающие

сильное бактерицидное действие. Во втором случае гибель и разрушение микроба

происходят под влиянием кислой реакции среды фаголизосомы, катионных белков,

лизоцима, лактоферрина и др. В настоящее время среди бактерицидных белков и

пептидов особо важное значение придается дефензинам - богатым аргинином белкам,

которые обладают способностью встраиваться в липидный слой клетки, нарушать ее

проницаемость и тем самым убивать широкий спектр бактерий, грибов и вирусов.

Нарушения киллинга могут быть врожденными, так и приобретенными и, как

правило, ведут к развитию пиогенных инфекций различной степени тяжести. При этом в

первую очередь поражаются слизистые оболочки и кожа. Снижение киллинга

наблюдается при таких врожденных дефектах фагоцитарной системы, как хроническая

гранулематозная болезнь, синдром Чедиака-Хигаси, дефицит специфических гранул, де-

фект миелопероксидазы. Из перечисленной патологии наиболее часто встречается

хроническая гранулематозная болезнь. Она обусловлена дефектом ферментов,

ответственных за превращение поглощенного кислорода в его активные формы, что

приводит к снижению, в частности, продукции перекиси водорода и других

микробоцидных веществ.

Приобретенное снижение киллинга наблюдается под влиянием облучения,

цитостатиков, стероидных противовоспалительных препаратов, а также при такой

патологии, как диабет, уремия, лейкозы, сепсис, стафилококковая инфекция, хронический

пиелонефрит, хронические заболевания респираторного тракта, недостаточность

белкового питания, а также временно наблюдается у

новорожденных.

4. Дефицит хемоаттрактантов - веществ, активирующих и ориентирующих

движение фагоцитов. К ним относятся пептиды бактериального происхождения,

компоненты комплемента - СЗа и С5а, медиаторы иммунного ответа, воспаления. Как

правило хемоаттрактанты усиливают не только движение, но и экспрессию на мембране

фагоцитов молекул адгезии. В настоящее время известно несколько классов молекул

клеточной адгезии. Это селектины и интегрины. Нарушение адгезивных свойств

фагоцитирующих клеток ведет к нарушению способности последних мигрировать в зону

проникновения патогенного агента. Следствием этого является развитие тяжелых гнойных

рецидивирующих инфекций. Такая клиническая картина характерна для двух врожденных

заболеваний фагоцитарной системы, связанных с нарушением экспрессии молекул

адгезии: Leukocyte Adhesion Deficiency I и II (синдром недостаточности адгезии

лейкоцитов или LAD-синдром).

Нарушение хемотаксиса происходит еще при ряде врожденных заболеваний

фагоцитарной системы, в частности, синдроме Чедиака-Хигаси, дефиците специфических

гранул нейтрофилов, болезни накопления гликогена, а также при болезни Дауна,

вторичных (приобретенных) иммуннодефицитных состояниях, развивающихся при

ожоговой болезни, диабете, злокачественных заболеваниях, плохом питании, у больных с

хроническими вирусными и грибковыми заболеваниями.

Временная недостаточность хемотаксической активности

наблюдается у

новорожденных, особенно в течение первых 10 дней жизни ребенка.

5. Дефицит опсонизирующих факторов сыворотки - комплемента,

иммуноглобулинов и др.

6. Действие лейкотоксинов и антифагинов, вырабатываемых некоторыми

микробами, как, например, возбудителями анаэробной газовой гангрены.

7. Нарушение нейрогормональной регуляции фагоцитоза. Умеренное повышение

активности симпатоадреналовой системы при ряде патологических процессов (например,

при лихорадке

) сопровождается усилением фагоцитоза, в то же время чрезмерный выброс

адреналина приводит к подавлению фагоцитарной активности. Ацетилхолин и

холинергические препараты, повышающие уровень внутриклеточного циклического

гуанозинмонофосфата, стимулируют фагоцитоз. Недостаток тироксина, половых

гормонов угнетает фагоцитоз. Избыточное выделение глюкокортикоидов способствует

незавершенности фагоцитоза благодаря способности препятствовать дегрануляции

лизосом.

Касаясь особенностей фагоцитоза в детском возрасте, следует отметить, что в первые

годы жизни ребенка нейтрофильные лейкоциты характеризуются высокой фагоцитарной

активностью и суммарный эффект поглощения, учитывающий не только поглотительную

способность фагоцитов, но и их количество в периферической крови, практически не

отличается от такового у взрослых. Переваривающая способность фагоцитов в раннем

детском возрасте значительно ниже, чем у взрослых. В связи с этим поглощенные

фагоцитами микроорганизмы не разрушаются внутриклеточными ферментами и после

гибели фагоцита размножаются. В определенных случаях это ведет к генерализации ин-

фекции, возникновению пупочного сепсиса, множественных гнойничков на коже

новорожденного и т.д.

Активность фагоцитоза в полости рта у здоровых людей достаточно высока и

обеспечивается в значительно мере микро- и макрофагами, мигрирующими в полость рта

через зубодесневой желобок. Усиление миграции наблюдается как в физиологических

условиях, например, при увеличении нагрузки на зубы во время усиленного жевания, так

и при наличии патологических процессов в полости рта. Так, при заболеваниях

зубочелюстного аппарата воспалительной природы в полости рта резко увеличивается

количество фагоцитов, особенно нейтрофилов.

Патология фагоцитоза сопровождается выраженными изменениями в полости рта.

Развитие острых и хронических воспалительных процессов в полости рта (стоматита,