Моррисон В.В., Чеснокова Н.П. Руководство к практическим занятиям по патологической физиологии. Часть 1. Общая патофизиология

Подождите немного. Документ загружается.

5. Усиление транссудации.

4. Выберите правильное утверждение:

Признаками венозной гиперемии являются:

A. Цианоз

Б. Снижение температуры гиперемированного участка

B. Увеличение объема притекающей крови к гиперемированному участку

Г. Выраженный отек ткани, органа

1. Все ответы верны, кроме Б.

2. Все ответы верны, кроме В.

3. Все ответы верны, кроме Г.

4. Все ответы верны.

5. Каковы возможные последствия длительной венозной гиперемии?

1. Гипертрофия паренхиматозных элементов и соединительной ткани.

2. Атрофия паренхиматозных элементов и разрастание соединительной ткани

3. Атрофия паренхиматозных элементов и соединительной ткани.

6. Какие из перечисленных признаков характерны для ишемии?

1. Цианоз.

2. Боль.

3. Отек.

4. Бледность.

5. Парастезия.

7. Какие микроциркуляторные изменения характерны для ишемии?

1. Замедление тока крови по микрососудам.

2. Увеличение внутрисосудистого давления.

3. Увеличение количества функционирующих капилляров.

4. Сужение капилляров.

5. Снижение величины пульсации артерий.

8. Выберите правильное утверждение:

Исход ишемии зависит от:

А. Продолжительности: чем она длительнее, тем выраженнее степень повреждения тканей.

Б. Скорости ее развития: чем она меньше, тем более значительна степень повреждения

тканей.

В. Чувствительности органа или ткани к гипоксии.

Г. Предшествующего функционального состояния органа или ткани.

1. Все ответы верны.

2. Вce ответы верны, кроме Б.

3. Все ответы верны, кроме В.

4. Все ответы верны, кроме Б, Г.

9. Как изменяется интенсивность кровотока в микроциркуляторном русле при венозной

гиперемии?

1. Увеличивается.

2. Уменьшается.

3. Не изменяется.

10. В каких сосудах чаще формируются тромбы?

1. Артериальных.

2. Венозных.

3. Лимфатических.

11. При каком нарушении периферического кровообращения возможно

маятникообразное движение крови?

1. При артериальной гиперемии.

2. При венозной гиперемии.

3. При ишемии.

12. Какая из перечисленных форм нарушения периферического кровообращения может

привести к развитию инфаркта?

1. Артериальная гиперемия.

2. Венозная гиперемия.

3. Ишемия.

13. По механизмам развития различают следующие формы артериальной гиперемии

1. Обтурационная.

2. Миопаралитическая.

3. Нейрогенная.

4. Компрессионная.

14. Для какой формы расстройства периферического кровообращения характерен

феномен «новообразования» капилляров?

1. Артериальной гиперемии.

2. Венозной гиперемии.

3. Ишемии.

15. Как изменяется степень насыщения тканей кислородом при венозной гиперемии?

1. Увеличивается.

2. Уменьшается.

3. Не изменяется.

Ш. Ситуационные задачи.

Задача 1.

У собаки с денервированной конечностью исследовали кровоток мышц бедра до и

через 30 с после кратковременного (2 мин) прекращения кровотока в них. Последнее

вызывалось надуванием до 200 мм рт.ст. наложенной на область бедра пневматической

манжетки.

1) Будет ли наблюдаться увеличение кровотока в мышцах бедра после снятия манжет-

ки?

2) Если да, то какого типа гиперемия разовьется в данном случае, каковы ее

механизмы?

Задача 2.

У кролика произведена перерезка нерва, иннервирующего правое ухо, и удален

правый верхний шейный симпатический узел. Вскоре после операции произведено

измерение температуры кожи ушей. Оказалось, что температура кожи уха на стороне

денервации на 1.6°С выше, чем на противоположной стороне.

Как объяснить повышение температуры кожи уха после денервации?

Задача 3.

Правильно ли представлены на приведенной ниже схеме последовательность и

характер функциональных и структурных изменений в области венозного застоя? Если нет,

то где ошибка?

Затруднение оттока крови → замедление скорости тока крови → снижение давления в

венах и капиллярах → сужение вен и капилляров → гипокапния, гипоксемия → кислородное

голодание тканей → нарушение тканевого обмена: усиление распада белков и жиров,

угнетение гликолиза, ацидоз, повышение проницаемости сосудов, атрофические и

дистрофические нарушения в тканях, избыточное разрастание соединительной ткани.

Задача 4.

У белых крыс с экспериментальной бактериальной интоксикацией исследовано

состояние брыжеечного кровотока. При этом было выявлено: сужение артериол, сокращение

емкостных сосудов, уменьшение количества функционирующих капилляров, увеличение

количества капилляров, заполненных плазмой.

О какой форме расстройства периферического кровообращения свидетельствуют

выявленные изменения в системе микроциркуляции?

Задача 5.

У больного К., 7 лет, с пороком сердца ревматической природы при осмотре отмечается

цианоз и незначительная отечность конечностей, кисти на ощупь холодны. При исследовании

микроциркуляции в сосудах ногтевого ложа установлено расширение венозных

микрососудов, замедление кровотока.

О каком нарушении периферического кровообращения идет речь в данном случае?

Материалы для учебно-исследовательской работы студентов.

Темы рефератов:

1. Использование артериальной и венозной гиперемий в лечебных целях.

2. Механизмы метаболических, структурных и функциональных нарушений при ишемии.

3. Гипотермия, гипербарическая оксигенация и антиоксидантная терапия как средства

профилактики метаболических повреждений при ишемии.

4. Причины, механизмы развития, проявления и последствия стаза.

Литература:

1. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – Часть 1. – СПб., 1999.- 624 с.

2. Патофизиология в рисунках, таблицах, схемах /под. ред. В.А.Фролова. – М., 2003. – 392

с.

3. Патология: В 2-х /Под ред. В.А. Черешнева и В.В.Давыдова. – М., 2009

4. Патофизиология: В 2-х /П од ред. В.В. Новицкова, Е.Д.Гольдберга, О.И. Уразовой. – М.,

2009.

5. Телль Л.З., Лысенко С.П. Патофизиология и физиология в вопросах и ответах. – М.,

2007. -512 с.

6. Типовые патологические процессы /Под ред. Н.П. Чесноковой. 2-е доп. изд. - Саратов,

2005. - 389 с.

7. Чеснокова Н.П., Моррисон В.В., Брилль Г.Е. и др. Курс лекций по общей патологии. –

Саратов, 2005. – 232 с.

ЗАНЯТИЕ № 6

Раздел. НАРУШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Тема: Тромбоз и эмболия.

Частыми причинами расстройства местного кровообращения являются тромбоз и

эмболия сосудов. Тромбоз - это процесс прижизненного свертывания крови с

образованием в просвете сосуда сгустка крови, что приводит к частичной или полной

закупорке его просвета. Главным фактором образования тромба является повреждение

сосудистой стенки. Формирование тромба начинается с прилипания (адгезии) тром-

боцитов к обнаженному коллагену у места повреждения. При этом происходят их

структурно-функциональные изменения, освобождение АДФ, серотонина, адреналина,

тромбоксана, приводящие к склеиванию (агрегации) тромбоцитов, спазму сосудов и

активации факторов свертывания крови. Существуют два механизма активации

свертывания крови, которые приводят к образованию активного тромбина (рис. 6). Вне-

шний путь активации гемокоагуляции включается при поступлении из поврежденных

тканей, сосудов в кровь тканевого тромбопластина. Кроме этого фактора, необходимо

участие фактора VII (проконвертина). Комплекс обоих факторов и ионов Са

2+

приводит к

формированию протромбиназы, пособной превращать протромбин (фактор II) в тромбин.

Внутренний путь свертывания крови начинается с активации присутствующего крови

фактора XII (контактного фактора Хагемана), когда последний вступает в контакт с

поврежденной сосудистой стенкой. Активизированный фактор ХIIа вызывает серию

энзиматических реакций с участием плазменных факторов свертывания крови,

приводящую к активации фактора X. После активации фактора X оба пути объединяются

в один и дальнейший процесс коагуляции осуществляется одним и тем же способом.

Происходит превращение протромбина в тромбин.

Образование тромбина занимает центральное место в процессе свертывания крови.

Тромбин способствует дальнейшей агрегации тромбоцитов, освобождению из них

пластиночных факторов свертывания крови, превращению растворимого фибриногена в

фибрин, в сетях которого задерживаются форменные элементы крови, и образованию, в

конечном итоге, тромба. Вторым существенным фактором тромбообразования является

нарушение динамического равновесия между свертывающей и противосвертывающей

системами крови, когда активация одной системы не сопровождается параллельным

повышением активности другой. Активация только свертывающей системы крови может

иметь место при различных патологических состояниях, сопровождающихся попаданием в

кровь в большом количестве тромбопластических веществ из поврежденных тканей, а

также в случаях первичного воздействия на тромбоциты внешних и эндогенных факторов,

обуславливающих их активацию (шок, сепсис, опухоли, внутрисосудистый гемолиз,

отравление некоторыми змеиными ядами, введение больших доз адреналина, эстрогенов,

простагландинов и др.). При этом в микроциркуляторном русле нередко развивается

внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром), усугубляющее течение основного

заболевания и проявляющееся образованием множественных микротромбов,

коагулопатией потребления, геморрагиями.

В клинике не менее часто встречается дисфункция противосвертывающей системы

крови, что также способствует тромбообразованию. Выраженное угнетение

противосвертывающей системы крови наблюдается у больных атеросклерозом,

ишемической болезнью сердца, ожирением, при частых стрессах.

Дополнительным условием тромбообразования является нарушение нормального

кровотока: замедление тока крови, появление завихрений в местах сужения или расширения

сосудов и околовенозных клапанов.

Характер циркуляторных расстройств, степень нарушения функций органов при

тромбозе могут быть различными и зависят от локализации тромба, скорости его

образования, возможностей коллатерального кровообращения в данном месте.

Эмболия представляет собой закупорку сосудов частицами, приносимыми с током

крови и обычно не встречающимися в кровотоке. По происхождению различают

эндогенные эмболии (тромбоэмболия, жировая, тканевая, околоплодными водами) и

экзогенные (газовая, воздушная, паразитарная). В зависимости от локализации различают

эмболию большого, малого круга кровообращения и системы воротной вены. Кроме того,

выделяют еще ретроградную и парадоксальную эмболии. Ретроградная эмболия

возникает при наличии массивных эмболов, когда они в силу своей тяжести

продвигаются против тока крови. Парадоксальная эмболия наблюдается в тех случаях,

когда имеются врожденные пороки сердца, в частности дефекты межпредсердной или

межжелудочковой перегородки, в результате чего эмболы могут из правой половины

сердца попасть прямо в левую половину, минуя малый круг.

Последствия эмболии определяются, прежде всего, локализацией эмбола, диаметром

сосуда, характером эмбола, степенью развития коллатерального кровообращения в

данной области и рефлекторными влияниями, приводящими к рефлекторному спазму

сосудов в отдаленных от места эмболии областях.

Эмболия большого круга кровообращения сопровождается серьезными

расстройствами кровообращения вплоть до развития очагов некроза в органах. Особенно

опасна закупорка сосудов сердца, мозга.

Для эмболии малого круга кровообращения характерна внезапность развития и

быстрота нарастания клинических проявлений, выраженная одышка, резкое падение АД,

правожелудочковая недостаточность, как результат работы правого желудочка против

высокого сопротивления в легочной артерии, снижение выброса левого желудочка,

центральная венозная гипертензия. В развитии вышеуказанных симптомов помимо

местных гемодинамических расстройств большое значение придается возникновению

патологических рефлексов, вызываемых раздражением эмболом рецепторов легочных

сосудов. Так, при раздражении эмболом рецепторной зоны, расположенной в области

бифуркации легочной артерии, возникают пульмокоронарные и депрессорные разгрузочные

рефлексы, приводящие к вазоконстрикции сосудов в других участках легких,

бронхиолоспазму, падению сердечного выброса, снижению АД. Одышка является

результатом гипоксии, обусловленной бронхиолоспазмом, спазмом легочных сосудов и

нарушением оксигенации крови в легких.

Эмболия воротной вены редкое, но очень опасное для жизни явление, которое ведет к

развитию застойной гиперемии кишечника, в результате чего в брюшной полости

скапливается значительное количество крови (до 90%). Это приводит к тяжелым общим

гемодинамическим нарушениям и гибели больного.

У детей тромбозы и эмболии встречаются реже, чем у взрослых, так как отсутствует

ряд факторов риска, предрасполагающих к их возникновению: атеросклеротические

изменения сосудов, недостаточность кровообращения, курение, действие вредных

производственных факторов. Кроме того, у детей грудного возраста наблюдается снижение

активности большей части коагуляционных факторов и, особенно, витамин-К-зависимых, в

связи с недостаточной их продукцией в печени, что обуславливает у них, наоборот, более

частое развитие геморрагических осложнений, например, продолжительное кровотечение в

месте укола, рассеянные петехии.

В стоматологической практике встречаются осложнения, связанные с воздушной

эмболией. Неоднократно описаны случаи, когда воздух, используемый для охлаждения в

процессе сверления при подготовке костного ложа для имплатанта, проникает в губчатую

кость и костномозговое пространство. Оттуда воздушные эмболы через верхнюю полую

вену и правое предсердие попадают в малый круг кровообращения, вызывая

сердечнолегочную недостаточность со смертельным исходом.

Цель занятия. Изучить причины и механизмы развития тромбозов и эмболии,

характер расстройств кровотока при них, а также их значение для организма.

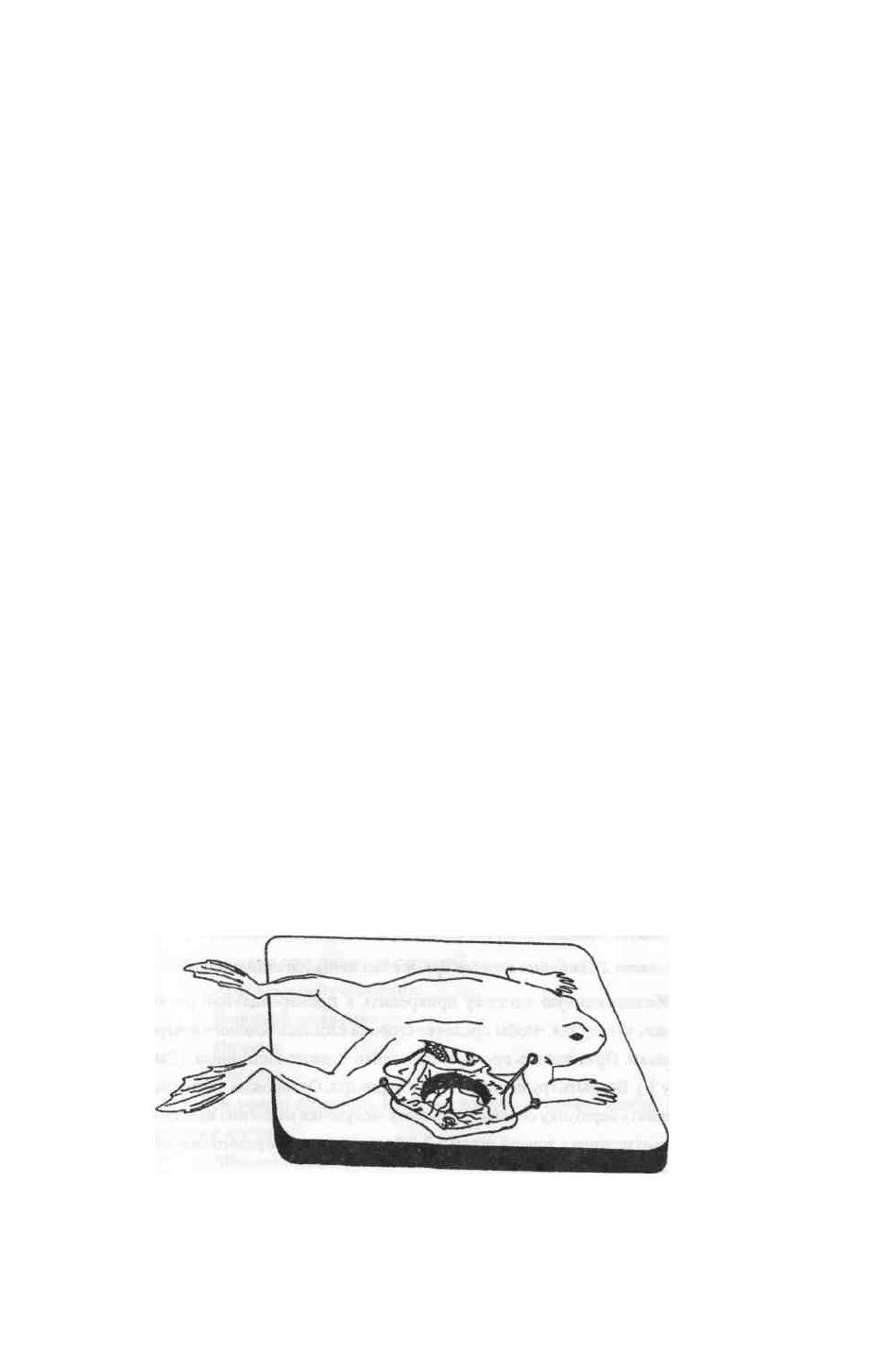

Работа 1. Тромбоз сосудов брыжейки тонкого кишечника лягушки.

Обездвиженную лягушку положить брюшком вниз, как можно ближе к боковому

отверстию препаровальной доски.

Рис. 6. Препарат брыжейки тонкого кишечника лягушки.

Соответственно месту расположения отверстия сделать разрез кожи и мышц боковой

поверхности живота, пинцетом извлечь петлю тонкого кишечника, осторожно, не

перекручивая и сильно не растягивая, расправить брыжейку кишки над отверстием и

зафиксировать ее булавками, вколотыми наклонно, через стенку кишки. Рассмотреть под

малым увеличением микроскопа кровообращение в сосудах брыжейки лягушки. Найти под

микроскопом место соединения двух небольших вен. Слегка смочить кончик булавки,

захватить ею маленький кристаллик поваренной соли и поместить его около сосуда у места

соединения вен. Предварительно фильтровальной бумагой просушить брыжейку лягушки в

месте наложения кристаллика. Наблюдать за образованием пристеночного тромба и

изменением кровотока в данном участке брыжейки.

Далее в спинной лимфатический мешок лягушки ввести 0,5 мл гепарина в разведении

1:5 (1 мл гепарина - 5000 МЕ+ 4 мл 0,65% раствора хлористого натрия). Через 4-5 мин после

введения гепарина отыскать под микроскопом венозный сосуд с ненарушенным

кровотоком и рядом с ним поместить кристаллик хлористого натрия. В течение 25-40 мин

пронаблюдать за выбранным сосудом. Отметить отсутствие образования тромба.

Результаты проведенных экспериментов записать в протоколе опытов. Сделать

выводы.

Работа 2. Эмболия сосудов брыжейки тонкого кишечника.

Обездвиженную лягушку прикрепить к препаровальной доске брюшком кверху так,

чтобы правая ее сторона касалась бокового отверстия доски. Приготовить препарат

брыжейки тонкого кишечника (см. работу 1). Вскрыть грудную полость и перикард.

Осторожно пинцетом приподнять верхушку сердца и в полость желудочка медленно

ввести с помощью шприца с тонкой иглой 0,2-0,3 мл слегка подогретого вазелинового

масла.

Наблюдать под малым увеличением микроскопа за появлением в просвете сосудов

языка эмболов (округлых капелек жира), продвигающихся по току крови и

закупоривающих сосуды.

Материалы для самоконтроля.

I. Вопросы по теме занятия.

1. Укажите основные патогенетические факторы, способствующие тромбообразованию.

2. Укажите механизмы тромбообразования в артериях.

3. Укажите механизмы тромбообразования в венах.

4. Укажите особенности внешнего и внутреннего путей активации факторов свертывания

крови.

5. Укажите факторы, определяющие последствия тромбоза.

6. Охарактеризуйте значение тромбоза для организма.

7. Дайте классификацию эмболии по характеру, локализации и пути распространения.

8. Причиной каких форм расстройств периферического кровообращения может являться

эмболия?

9. Укажите особенности эмболии малого круга кровообращения.

10. Укажите факторы, влияющие на исход эмболии.

II. Тесты по теме занятия.

1. Развитие каких форм нарушений периферического кровообращения возможно при

тромбозе сосудов?

1. Артериальной гиперемии.

2. Венозной гиперемии.

3. Ишемии.

4. Эмболии.

2. Чем можно объяснить более частое образование тромбов в венах, чем в артериях?

1. Меньшей скоростью кровотока в венах.

2. Большим содержанием тромбоцитов в венозной крови.

3. Краевым стоянием лейкоцитов.

3. Какие из приведенных эмболии относятся к эндогенным?

1. Газовая.

2. Воздушная.

3. Паразитарная.

4. Жировая.

5. Околоплодными водами.

4. Какие из перечисленных факторов влияют на последствия эмболии?

1. Скорость кровотока.

2. Характер эмболов.

3. Состояние коллатерального кровообращения.

4. Реологические свойства крови.

5. Предрасположенность к тромбозу возникает при:

1. Снижении антикоагулянтных свойств крови.

2. Снижении активности фибринолитической системы крови.

3. Повышении в крови уровня плазминогена.

4. Снижении способности эндотелия сосудов к синтезу и секреции простациклина.

6. Способствует тромбообразованию:

1. Повышение адгезивно-агрегационных свойств тромбоцитов.

2. Повышение уровня протромбина в крови.

3. Увеличение содержания в крови гепарина.

4. Дефицит антитромбина III.

7. Парадоксальная эмболия может наблюдаться при:

1. Недостаточности аортального клапана.

2. Стенозе митрального клапана.

3. Незаращении боталлова протока.

4. Врожденнном дефекте межжелудочковой перегородки.

8. Какая эмболия лежит в основе кессонной болезни?

1. Воздушная.

2. Жировая.

3. Клеточная.

4. Газовая.

9. Как называется эмболия, при которой частички переносятся в направлении,

обратному току крови?

1. Ретроградная.

2. Парадоксальная.

3. Ортоградная.

10. Влияет ли скорость образования тромба на последствия тромбоза?

1. Да.

2. Нет.

11. Влияет ли характер эмболов на последствия эмболии?

1. Да.

2. Нет.

12. Могут ли частицы жира при переломе длинных трубчатых костей вызвать эмболию

микрососудов почек, мозга, сердца?

1. Да.

2. Нет.

13. Укажите патогенные факторы, способствующие тромбообразованию?

1. Повреждение сосудистой стенки.

2. Авитаминоз К.

3. Активация факторов антисвертывающей системы крови.

4. Замедление кровотока.

14. Укажите возможные причины газовой эмболии?

1. Быстрое повышение барометрического давления.

2. Ранение крупных вен шеи.

3. Быстрый перепад барометрического давления от нормального к низкому.

4. Вдыхание воздуха с высокой концентрацией инертных газов.

Ш. Ситуационные задачи

Задача 1.

Больной А., 14 лет, произведена хирургическая обработка ушибленной раны левого

бедра. Через 6 ч после обработки раны появились неприятные ощущения онемения и

похолодания конечности. Затем присоединилась боль, интенсивность которой нарастала.

Кожа на ноге стала бледной. Пульсация на подколенной артерии голени и стопы перестала

определяться.

1. Какая форма расстройства периферического кровообращения развилась у больной и ее

возможные механизмы?

2. Каковы механизмы развития вышеуказанных симптомов?

Задача 2.

Больной А., 16 лет, доставлен в травматологическое отделение по поводу открытого

перелома левого бедра в средней трети со смещением отломков. Под эндотрахеальным

наркозом произведена операция. В момент репозиции костных отломков внезапно возникла

тахикардия, пульс -140 в мин, артериальное давление понизилось до 100/60 мм рт.ст. Через 10

мин исчез пульс на сонных артериях, расширились зрачки. Констатирована клиническая

смерть.

Какой вид нарушения регионарного кровообращения мог вызвать последующие

расстройства системной гемодинамики у больного?

Задача 3.

Эмболия малого круга кровообращения вызывалась у собак введением в яремную вену

жировой эмульсии. Все животные погибли в течение суток на фоне резкого падения

артериального давления и выраженной одышки.

Как изменится состояние животных и срок их выживания, если экспериментальную

эмболию у них вызвать после предварительного выключения блуждающего нерва путем

его перерезки?

Задача 4.

Кролику было введено 5 куб.см воздуха в правую бедренную вену.

Эмболия сосудов какого круга кровообращения наступит в данном случае?

Задача 5.

Произошла тромбоэмболия легочной артерии.

Укажите возможные места локализации тромба, послужившего источником

возникновения тромбоэмболии в данном случае?

Материалы для учебно-исследовательской работы студентов.

Темы рефератов:

1. Патогенез ДВС - синдрома.

2. Эмболия околоплодными водами, причина, клиника, патофизиологические изменения.

3. Факторы риска тромботических осложнений в детской патологии.

4. Механизмы развития артериальных и венозных тромбозов: сходство и различие.

Литература.

1. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – Часть1. – СПб., 1999.- 624с.

2. Патофизиология в рисунках, таблицах, схемах /под. ред. В.А.Фролова. – М., 2003. –

392с.

3. Патология. – В 2 томах /под ред. В.А. Черешнева и В.В.Давыдова. – М., 2009

4. Патофизиология. – в 2 томах /под ред. В.В. Новицкова, Е.Д.Гольдберга, О.И. Уразовой.

– М., 2009

5. Телль Л.З., Лысенко С.П. Патофизиология и физиология в вопросах и ответах. – М.,

2007. -512с.

6. Типовые патологические процессы /Под ред. Н.П. Чесноковой. - 2-е доп. изд. - Саратов,

2005. - 389 с.

7. Чеснокова Н.П., Моррисон В.В., Брилль Г.Е. и др. Курс лекций по общей патологии. –

Саратов, 2005. – 232 с.

Занятие №7

Раздел. ТИПОВЫЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ.

Тема: Сосудистые реакции и эмиграция лейкоцитов в очаге острого воспаления.

Воспаление - это типовой патологический процесс, возникающий в ответ на

действие разнообразных патогенных факторов экзогенной или эндогенной природы,

характеризующийся развитием стандартного комплекса сосудистых и тканевых

изменений.

Основными признаками воспаления являются: краснота (rubor), жар (calor),

припухлость (tumor), боль (dolor) и нарушение функции (functio laesa). В зависимости от

реактивности организма воспаление может быть нормергическим, гиперергическим и

гипоергическим.

Этиологические факторы, вызывающие воспаление, могут иметь инфекционную

и неинфекционную природу. Индукторами воспаления являются механические,

физические, химические альтерирующие агенты.

В зависимости от локализации воспалительного процесса в различных тканях,

выделяют альтеративное воспаление, характеризующееся преобладанием дистрофических

и некротических сдвигов в тканях. Экссудативное воспаление с преобладанием реакции

системы микроциркуляции, главным образом ее венулярного отдела, над процессами

альтерации и пролиферации. Пролиферативное, или продуктивное, воспаление

характеризующееся преобладанием размножения клеточных элементов пораженной

ткани, а также интенсивной микро- или макрофагальной, лимфоцитарной инфильтрацией

органа или ткани.

Независимо от локализации воспалительного процесса и происхождения

этиологического фактора в зоне острого воспаления всегда возникает стандартный

комплекс сосудистых и тканевых изменений Реакция со стороны тканей на действие

повреждающего фактора носит фазный характер и проявляется альтерацией, экссудацией

и пролиферацией. Одновременно с тканевыми расстройствами возникает комплекс

сосудистых изменений в виде кратковременного спазма, артериальной, венозной

гиперемии и стаза.

Альтерация

– первая фаза тканевых изменений, характеризуется нарушением

структуры и функции биологических мембран, трофики и обмена веществ в тканях.

Различают биохимическую и морфологическую фазы альтерации. По времени развития

выделяют первичную и вторичную альтерацию.

Первичная альтерация развивается в зоне действия патогенного фактора и

характеризуется повреждением клеточных элементов ткани с последующим

освобождением биологически активных веществ (БАВ), лизосомальных гидролитических

ферментов, высокоактивных продуктов протеолиза (кининов) и липолиза (лейкотриенов-

ЛТ и простагландинов-ПГ), а также активацией комплемента.

Диффузия вышеуказанных субстанций за пределы зоны первичной альтерации

сопровождается развитием вторичной альтерации.

Острое воспаление характеризуется определенной последовательностью

сосудистых изменений, проявляющихся развитием спазма сосудов, артериальной,

венозной гиперемии и стаза.

Спазм сосудов

– реакция кратковременная. Спазм может длиться от нескольких

секунд (при легком повреждении ткани) до нескольких минут (при тяжелом

повреждении). Возникновение спазма сосудов в зоне воспаления обусловлено

сокращением гладкомышечных элементов сосудов в ответ на их повреждение, а также

возбуждением вазоконстрикторов гладких мышц сосудов.

Стадия артериальной гиперемии характеризуется умеренным расширением

мелких артерий, артериол,

капилляров, венул, а также функционированием резервных

капилляров На этой стадии формируются такие внешние признаки воспаления, как

покраснение и повышение температуры.

В основе развития артериальной гиперемии лежат несколько механизмов:

1. Нейрогенный - за счет активации аксон-рефлекса, усиления холинергических и

гистаминергических нервных влияний на сосудистую стенку, а также повреждения

сенсорных пептидергических нервных волокон, участвующих в ноцицепции и выделении

сенсорных нейропептидов - субстанции Р, пептида гена, родственного кальцитонину,

пептида протеинового гена. Указанные нейропептиды обладают выраженным

сосудорасширяющим действием.

2. Нейропаралитический – за счет пареза симпатических вазокон-стрикторов и

снижения чувствительности адренорецепторов сосудов.

3. Миопаралитический – за счет снижения базального тонуса сосудов под

влиянием умеренных концентраций вазоактивных соединений (гистамин, кинины,

лейкотриены и др.), а также за счет Н

+

- и К

+

-гиперионии. По мере нарастания

воспалительного процесса артериальная гиперемия сменяется венозной.

Венозная гиперемия характеризуется дальнейшим расширением сосудов,

снижением

скорости кровотока, полнокровием ткани, феноменом краевого стояния

лейкоцитов и их эмиграцией, нарушением реологических свойств крови, усилением

процессов экссудации.

Факторы, влияющие на переход артериальной гиперемии в венозную, можно

разделить на две группы: внутрисосудистые и внесосудистые.

К внутрисосудистым факторам, вызывающим развитие венозной гиперемии,

относятся набухание эндотелиальных клеток, краевое стояние лейкоцитов, активация

системы

гемостаза, сладжирование эритроцитов, сгущение крови, повышение ее вязкости,

образование микротромбов.

Из внесосудистых факторов наибольшее значение имеют отек ткани и сдавление

венул, мелких вен, лимфатических сосудов экссудатом.

Внешними проявлениями венозной гиперемии являются отек ткани, цианоз,

снижение обменных процессов и как следствие - снижение температуры в очаге

воспаления.

Исходом венозной гиперемии является стаз – полная остановка кровотока в

сосудах (рис. 5). Распространенный стаз характерен для острого, быстроразвивающегося

воспаления (гиперергического). Продолжительность и исход стаза могут быть различны.

Стаз может длиться от нескольких часов до нескольких дней; он может быть обратимым и

необратимым.

Важнейшим признаком венозной гиперемии является эмиграция лейкоцитов из

сосудов в воспаленную ткань. Последовательность выхода лейкоцитов получила название