Моррисон В.В., Чеснокова Н.П. Руководство к практическим занятиям по патологической физиологии. Часть 1. Общая патофизиология

Подождите немного. Документ загружается.

гингивита, глоссита) характерно для синдромов Чедиака-Хигаси, Лази. При

агранулоцитозе отмечаются обширные язвенно-некротические поражения слизистой

полости рта. В особо тяжелых случаях гнойно-некротические изменения могут наблю-

даться в челюстных костях.

Значительно нарушается процесс фагоцитоза в полости рта после удаления всех зубов, что

объясняется отсутствием в полости рта лейкоцитов.

Цель занятия: Изучить механизмы нарушения фагоцитарной активности лейкоцитов

и сорбционную активность различных элементов ретикулогистиоцитарной системы.

Работа 1. Влияние адреналина и гидрокортизона на фагоцитарную

активность лейкоцитов.

Опыты проводятся на лабораторных крысах, которым за сутки до опыта вводят в

брюшную полость 8 мл 5% раствора стерильного пептона, вызывающего развитие

асептического воспаления и скопление в перитонеальном экссудате большого количества

макрофагов.

На занятии в опыт взять трех подготовленных вышеописанным образом крыс, из

которых одна в течение трех предшествующих дней получала гидрокортизон в дозе 10 мг

на 100 г массы. Крыс фиксировать на препаровальной доске брюшком вверх и в брюшную

полость с помощью шприца ввести 3 мл 5% взвеси голубиных эритроцитов, в изотони-

ческом растворе хлорида натрия, подогретом до 38°С. Голубиные эритроциты, легко

распознаваемые по характерной овальной форме и содержанию ядра, служат объектом

фагоцитоза. Прокол иглой произвести на 5-6 см кпереди от лонного сращения по

срединной линии живота в положении животного вниз головой, чтобы сместить петли

кишок под диафрагму и не поранить при инъекции. Взвесь эритроцитов ввести медленно.

После введения брюшко слегка массировать для перемешивания эритроцитов в экссудате.

Одновременно одной крысе ввести внутримышечно 0.2 мл 0.0001% раствора

адреналина. Третья крыса служит контролем.

Через 20-30 мин у всех трех крыс шприцем извлечь 1 -2 мл экссудата из брюшной

полости и использовать его для приготовления мазков. Если экссудат слишком густой,

можно развести его небольшим количеством физиологического раствора. Каплю

экссудата нанести на пронумерованные предметные стекла и обычным способом сделать

мазок. Последний хорошо высушить на воздухе, после чего фиксировать 3-5 мин в смеси

Никифорова или метиловом спирте и окрасить по Романовскому-Гимза. Окрашивать 20-

30 мин, затем краску смыть водой и мазок просушить фильтровальной бумагой.

Окрашенный мазок поместить

под микроскоп. В мазке под иммерсией найти 100

лейкоцитов (нейтрофилов и моноцитов) и подсчитать среди них число активных

фагоцитов и число поглощенных эритроцитов. Для оценки фагоцитарной реакции

вычислить следующие показатели:

1. Процент активных фагоцитов (%АФ) - процент фагоцитирующих клеток от общего

числа подсчитанных лейкоцитов:

%АФ=Ф/Л 100

Ф - лейкоциты с поглощенными эритроцитами

,

Л - общее число подсчитанных лейкоцитов.

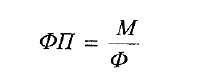

2.Фагоцитарный показатель (ФП) - среднее число поглощенных

эритроцитов, приходящееся на 1 активный фагоцит:

М - общее количество поглощенных эритроцитов,

Ф - число активных фагоцитов.

Работа 2. Адсорбция хлорного железа клетками ретикулогистиоцитарной

системы лягушки.

Обездвиженную лягушку поместить на дощечку брюшком вверх, вскрыть грудную

клетку, обнажить сердце и шприцем крайне медленно ввести в полость сердца 1 мл 1 %

раствора хлорного железа.

Взять три чашки Петри, в одну из них налить дистиллированной воды, в другую - 5%

раствор соляной кислоты, в третью - желтой кровяной соли. Через 10-15 мин после

введения хлорного железа вырезать у лягушки кусочки легкого, печени, селезенки, почки,

кожи и мышцы. Взятые кусочки отмыть от крови в дистиллированной воде, а затем не-

много подержать в растворе соляной кислоты и поместить на 3-5 мин в раствор желтой

кровяной соли, после чего кусочки органов извлечь и поместить на лист фильтровальной

бумаги.

В результате реакции, происходящей между железом, поглощенным клетками

ретикулогистиоцитарной системы, и желтой кровяной солью, ткани окрашиваются в сине-

зеленый цвет. В зависимости от содержания в тканях клеток, способных к фагоцитозу, и

их активности степень окрашивания различных тканей будет разной.

Сравнить интенсивность окраски кусочков, взятых из различных органов, и на

основании этих данных сделать заключение об активности элементов

ретикулогистиоцитарной системы в различных тканях.

Материалы для самоконтроля.

I. Вопросы по теме.

1. Каковы механизмы нарушения стадии приближения?

2. Каковы механизмы нарушения стадии аттракции?

3. Что такое незавершенный фагоцитоз? Его основные причины.

4. Перечислите основные варианты наследственной патологии фагоцитов.

5. Каковы возможные последствия нарушения фагоцитоза?

П. Тесты по теме занятия.

1. Фагоцитарной способностью обладают:

1. Нейтрофилы.

2. Моноциты.

3. Тканевые макрофаги.

4. В-лимфоциты.

5. Т-лимфоциты.

2. Угнетение фагоцитоза наблюдается при:

1. Гранулоцитопении.

2. Выраженной активации симпатоадреналовой системы.

3. Недостаточности опсонинов.

4. Гипергаммаглобулинемии.

3. Какие из перечисленных факторов стимулируют фагоцитоз?

1. Умеренное повышение температуры тела.

2. Высокий уровень опсонинов в среде фагоцитоза.

3. Недостаточное содержание иммуноглобулинов.

4. Низкая активность системы комплемента.

5. Кислая среда.

4. К кислородонезависимым бактерицидным факторам относятся:

1. Дефензины.

2. Лизоцим.

3. Интегрины.

4. Катионные белки.

5. Селектины.

5. Причинами незавершенного фагоцитоза могут быть:

1. Избыточное количество глюкокортикоидов.

2. Умеренное повышение температуры тела.

3. Недостаточность миелопероксидазной системы.

4. Повышение уровня гамма-глобулинов в крови.

5. Дефицит опсонинов

6. Согласны ли вы с утверждением, что дефицит комплемента приводит к снижению

фагоцитарной активности?

1. Да.

2. Нет.

7. Какие механизмы защиты нарушаются в первую очередь при патологии

фагоцитов?

1. Гуморальные специфические иммунологические механизмы.

2. Клеточные механизмы неспецифической резистентности.

3. Гуморальные механизмы неспецифической резистентности.

4. Клеточные специфические иммунологические механизмы.

8. Какие из перечисленных клеток относятся к группе макрофагов?

1. Клетки Купфера.

2. Нейтрофилы.

3. Моноциты.

4. Ретикулоциты.

5. Эозинофилы.

9. Какие факторы обладают свойствами хемоаттрактантов?

1. Иммунные комплексы.

2. Глюкокортикоиды.

3. Тироксин.

4. Компоненты комплемента.

10. Перечислите разновидности фиксированных макрофагов:

1. Остеокласты.

2. Моноциты крови.

3. Перитониальные и плевральные макрофаги.

4. Клетки Купфера.

11. Какие факторы обладают опсонизирующей способностью?

1. Антитела.

2. Комплемент.

3. Глюкокортикоиды.

4. Вазопрессин.

12. Чем обусловлена патология фагоцитоза при хронической гранулематозной

болезни?

1. Отсутствием миелопероксидазы в нейтрофилах.

2. Недостаточностью оксидазной ферментной системы фагоцитов.

3. Нарушением подвижности фагоцитов.

4. Неспособностью лизосом фагоцитов к дегрануляции.

13. Какая стадия фагоцитоза нарушается преимущественно при недостаточности

миелопероксидазной системы?

1. Узнавание фагоцитом объекта фагоцитоза.

2. Убиение и переваривание чужеродного объекта.

3. Приближение фагоцита к объекту фагоцитоза.

4. Поглощение объекта фагоцитоза.

5. Прикрепление фагоцита к объекту фагоцитоза.

14. При хронической гранулематозной болезни нарушено:

1. Движение фагоцитов.

2. Адгезивные свойства нейтрофилов.

3. Поглотительная способность фагоцитирующих клеток.

4. Слияние фагосомы с лизосомами фагоцитов.

5. Киллинг и расщепление возбудителя.

15. К врожденной недостаточности фагоцитарной системы относятся

1. Синдром "ленивых" лейкоцитов.

2. Синдром недостаточности адгезивных свойств лейкоцитов.

3. Синдром Чедиака-Хигаси.

4. Агранулоцитоз.

5. Болезнь Брутона.

Ш. Ситуационные задачи.

Задача 1.

Продолжительность жизни мышей после внутрибрюшинного введения 0.2 мл

бактериальной взвеси, содержащей 500 млн клеток пневмококков, в среднем составляет 8

ч. Если то же количество бактериальной взвеси ввести мышам через 2 ч после введения

им 0.5 мл стерильного раствора крахмала или туши, то смерть наступает примерно через

3ч.

Как можно объяснить уменьшение срока выживаемости мышей после введения

бактериальной взвеси на фоне предварительного введения крахмала или туши.

Задача 2.

В опытах in vitro изучался фагоцитоз стрептококков лейкоцитами морских свинок,

иммунизированных к данному микробу.

В первой серии опытов к иммунной сыворотке добавляли лейкоциты этого же

животного, инкубировали в течение 20 мин при 37°С, затем центрифугировали и

переносили лейкоциты в среду со стрептококками.

Во второй серии опытов к иммунной сыворотке добавляли стрептококки, оставляли

стоять также 20 мин при 37°С, затем центрифугировали и переносили микробные клетки в

среду, где находились лейкоциты.

Объясните, будет ли выявлена разница в интенсивности фагоцитоза в проведенных

модификациях эксперимента?

Задача 3.

Витя Д., 3 лет, с первого года жизни страдает частыми рецидивирующими

инфекциями, сопровождающимися субфебрильной лихорадкой.

Анализ крови: эритроцитов - 3,4х10

12

/л; лейкоцитов - 2,6х10

9

/л, из них нейтрофилов -

29%, лимфоцитов - 61%.

При иммунологическом обследовании выявлено: концентрация сывороточных

иммуноглобулинов G, М и А в достаточном количестве; активность комплемента в

пределах нормы.

При проведении пробы на подвижность лейкоцитов (тест "кожного окна") выявлено,

что уже через 3 ч. в участке скарифицированной кожи ("очага воспаления")

мононуклеарные клетки преобладают над полиморфноядерными.

Инъекции глюкокортикоидов и адреналина сопровождаются увеличением количества

лейкоцитов в крови.

Тест с восстановлением нитросинего тетразолия на бактерицидную активность

лейкоцитов нормальный.

Получены ли в результате данного обследования ребенка данные, свидетельствующие

о патологии фагоцитоза?

Задача 4.

Костя Д., 9 лет. С первого года жизни наблюдаются постоянно персистирующие и

рецидивирующие инфекции типа фурункулов, гнойных ангин, отитов, абсцедирующих

пневмоний.

Иммунологическое обследование: содержание лейкоцитов -15x10

9

/л, из них

нейтрофилов - 70%, лимфоцитов - 21 %, СОЭ - 32 мм/ч.

Реакция на С-реактивный белок - положительная. Активность комплемента в пределах

нормы. Концентрация сывороточных иммуноглобулинов G, М и А в достаточном

количестве.

Реакция лимфоцитов на фитогемагглютинин (неспецифический митоген, вызывающий

бласттрансформацию лимфоцитов) положительная. Кожные пробы на туберкулин

положительные.

Фагоцитоз стафилококков, дрожжевых частиц протекает в равном

объеме как при

исследовании гранулоцитов пациента, так и при исследовании сравниваемых

контрольных гранулоцитов. Тест на внутриклеточное переваривание с использованием

стафилококков выявляет максимальную величину умерщвления, равную 85% у

гранулоцитов контрольного донора и 35% у гранулоцитов пациента.

Выявлены ли у больного изменения со стороны лейкоцитов, позволяющие объяснить

высокую подверженность инфекции?

Материалы для учебно-исследовательской работы

студентов.

Темы рефератов:

1. Иммунологическая недостаточность у детей.

2. Хроническая гранулематозная болезнь: этиология и патогенез.

3. Методы тестирования основных этапов фагоцитарного процесса.

Литература

1.Адо А.Д.,Маянский А.Н.Современное состояние учения о фагоцитозе // Иммунология.-

1983.-N 1.-С. 20-27.

2. Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта.- М.,1991

3. Быков В.Л. Тканевые и клеточные защитные механизмы слизистой оболочки полости

рта. // Морфология.-1997- N6.- С- 14-24

4. Гордиенко С.М. Столетний путь развития теории фагоцитоза. Современное

представление о роли фагоцитов в неспецифическом клеточном иммунитете // Tep.архив.-

1983.- N 8.- С.144-150.

5. Ермакова Н.Г. Хемотаксис в норме и патологии / Арх.патологии.-1983. - N7-С.70-95.

6 Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. Часть 1.- СПб., 1999.

7. Земсков В.М. Фагоцитоз: физиологические и молекулярные аспекты. //Успехи совр.

биологии.- 1984.

8. Гомес Л. А.,Ярцев М.Н. Хроническая гранулематозная болезнь // Иммунология.- 1995.-

N4.- C.53

9. Карр Я. Макрофаги. Обзор ультраструктуры и функции.- М., Медицина.- 1978.

10. Маянский А.Н., Пикуза О.И. Клинические аспекты фагоцитоза. – Казань. -1993.

11. Студенкин М.Я., Михайлова З.М. Иммунологическая реактивность детского организма

// Вестн. АМН СССР. – 1974. – N 1. - C.62-65/

14. Хаитов Р.М., Пинегин Б.В. Современные подходы к оценке этапов фагоцитарного

процесса // Иммунология. -1995. – N4. – С3-8.

15. Хаитов Р.М., Игнатьева Г.А., Сидорович И.Г. Иммунология.- 2-е изд.- М., 2002.

Занятие № 11.

Раздел: АЛЛЕРГИЯ

Тема: Аллергические реакции гуморального типа

Аллергия - повышенная и

качественно измененная реакция организма на повторный

контакт с аллергеном, сопровождающаяся повреждением тканей. В патофизиологии

понятию «аллергия» соответствует термин гиперчувствительность.

Аллергические реакции вызываются веществами, получившими название аллергенов.

Аллергены это, как правило, вещества антигенной природы. Однако в качестве аллергенов

могут выступать и неполные антигены - гаптены. Это либо низкомолекулярные

соединения, например, простые химические вещества (хром, кобальт, никель, золото),

либо более сложные соединения - лекарственные препараты, некоторые микробные

полисахариды. Антиген способен специфически взаимодействовать со специальными

рецепторами лимфоцитов, способен вызвать иммунный ответ, взаимодействие антигена с

иммунной системой обычно изменяет иммунную систему («положительная» или

«отрицательная» иммунологическая память).

Суперантигены могут активировать Т-лимфоциты в обход антигенной специфичности

(один участок суперантигена одновременно комплементарен уникальному варианту TcR-

рецептора Т-лимфоцита, а другой участок – белку ГКГС II класса). Подобного рода

(«поликлональная») стимуляция обуславливает образование огромного количества

медиаторов ( IL-1, IL-2, кахексин, лимфотоксин и др.), оказывающих системное действие:

тошнота, рвота, понос, лихорадка, анорексия, потеря в весе и т.п.

В качестве суперантигенов могут выступать липополисахариды бактерий, токсин

энтеропатогенного стафилококка Е, вирус Эпштейна-Барр и др. Роль суперантигенов

существенна в патогенезе аллергоидных реакций, токсической диспепсии у детей,

пищевых токсикоинфекций у взрослых, токсико-септического шока. Суперантигенность -

относительное свойство: одни и те же антигены могут быть суперантигенами для одних и

не проявлять своих свойств у других индивидов.

Аллерген, попадая в организм в первый раз, вызывает его сенсибилизацию.

Сенсибилизация - это иммунологически опосредованное повышение чувствительности

организма к определенному аллергену, возникающее при первом

контакте с ним.

Сенсибилизация является первоначальной и необходимой стадией развития любого

аллергического состояния. В основе сенсибилизации лежит образование аллергических

антител или сенсибилизированных лимфоцитов к данному аллергену. По способу

возникновения различают активную и пассивную сенсибилизацию. Активная

сенсибилизация развивается в ответ на естественное попадание или искусственное

введение аллергена в организм. Пассивная сенсибилизация возникает после введения

интактному организму готовых антител или сенсибилизированных лимфоцитов от

активно сенсибилизированного донора. Сенсибилизация организма сама по себе ничем

клинически не проявляется до тех пор, пока в организм не попадет повторно аллерген.

При повторном контакте сенсибилизированного организма с аллергеном возникает

аллергическая реакция.

R.Coombs и P.Gell (1963) предложили все аллергические реакции по механизму

развития тканевых повреждений разделить на 4 типа -I, II, III, IV. В настоящее время

выделен еще один тип аллергической реакции - V тип. Первые три типа аллергических

реакций и пятый составляют аллергию немедленного или гуморального типа. К этой

группе относятся аллергические реакции, у которых клинические проявления развиваются

быстро (через несколько секунд, минут или до 5-6 часов) после контакта

сенсибилизированного организма с аллергеном. Поэтому в последнее время в группе

аллергических реакций гуморального типа стали выделять аллергические реакции

отсроченного типа, которые выявляются через несколько часов после повторного

контакта с аллергеном. Это аллергические астматические бронхиты, развивающиеся у

некоторых сельхозрабочих, сыроделов, меховщиков и др.

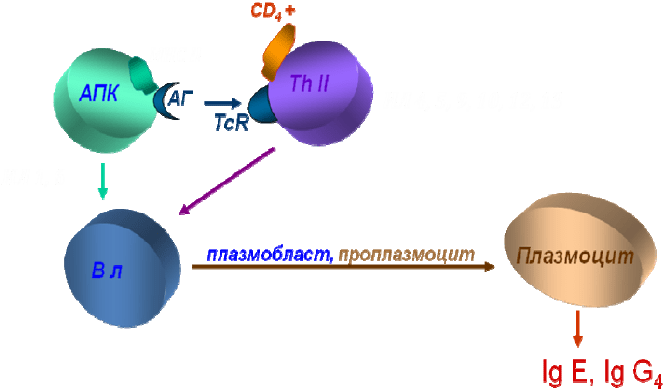

Аллергические реакции гуморального типа являются В-лимфоцито-зависимыми

реакциями, в механизме их развития ведущую роль играют гуморальные антитела,

принадлежащие к различным классам иммуноглобулинов.

Наиболее распространенными аллергическими реакциями у человека являются

реакции I типа. Этот тип называют анафилактическим, атопическим или реагиновым.

Гиперчувствительность I типа лежит в основе развития общей и местной анафилаксии.

Общая системная анафилаксия наблюдается при анафилактическом шоке. К местной

анафилаксии относятся такие атопические реакции, как сенная лихорадка, атопическая

бронхиальная астма, отек Квинке, крапивница и др.

Ответственными за развитие реакций I типа являются реагиновые антитела

(гомоцитотропные, кожносенсибилизирующие). Реагины относятся к классу IgE и IgG

4

,

способны фиксироваться на определенных клетках-мишенях, в первую очередь, на

тучных клетках и базофилах крови. Взаимодействие аллергена с реагинами на

поверхности тучных клеток, базофилов приводит к их дегрануляции и освобождению в

окружающую среду медиаторов аллергии: гистамина, хемотаксических факторов

эозинофилов и нейтрофилов, фактора активации тромбоцитов, простагландинов,

медленно действующей субстанции анафилаксии.

Под влиянием этих медиаторов аллергии резко повышается проницаемость сосудов

микроциркуляторного русла. Если процесс локализуется на слизистых оболочках,

наблюдается усиление их секреторной активности. При локализации процесса в органах

дыхания развивается бронхоспазм. К клиническим проявлениям аллергических реакций

анафилактического типа относятся отек, кожный зуд, диарея, в случаях развития шока -

прогрессирующее расстройство гемодинамики, острая недостаточность кровообращения.

Таким образом, аллергические реакции протекают в три стадии:

1. Иммунологическая - специфическую стадию, которая охватывает все изменения в

иммунной системе, возникающие с момента поступления аллергена в организм. Это

кооперация иммунокомпетентных клеток, образование антител или сенсибилизированных

лимфоцитов и их соединение с повторно поступившим или персистирующим в организме

аллергеном.

Рис.10. Иммунологическая стадия анафилаксии

2. Патохимическая стадия суть которой заключается в активации клеточных и

сывороточных ферментов, в результате чего происходит освобождение клетками крови и

тканей содержащихся в них биологически активных веществ и образовании ряда новых

физиологически активных агентов - медиаторов аллергии. Неспецифическая стадия.

Рис.11. Механизмы дегрануляции тучных клеток при анафилаксии

3. Патофизиологическая стадия которая характеризуется развитием биологических

эффектов в избытке образовавшихся медиаторов аллергии на клеточном, органном и

системном уровнях. Неспецифическая стадия.

Наиболее ярким примером аллергической реакции I типа служит анафилактический

шок. Для его воспроизведения необходимо сенсибилизировать животное малой дозой

аллергена и через 10-14 дней ввести большую разрешающую дозу аллергена

непосредственно в кровоток. В ряде случаев анафилактический шок у человека может

возникнуть при внутримышечном или подкожном введении разрешающей дозы аллер-

гена, а также при нанесении его на слизистые оболочки. Нередко анафилактический шок

возникает в ответ на воздействие лекарственных веществ. Клинически шок проявляется

фазными изменениями деятельности нервной системы, снижением артериального

давления, спазмом гладкомышечных элементов различных органов, в первую очередь

бронхов. Следствием этих изменений является глубокая гипоксия тканей, ведущая к

метаболическим расстройствам вплоть до гибели организма.

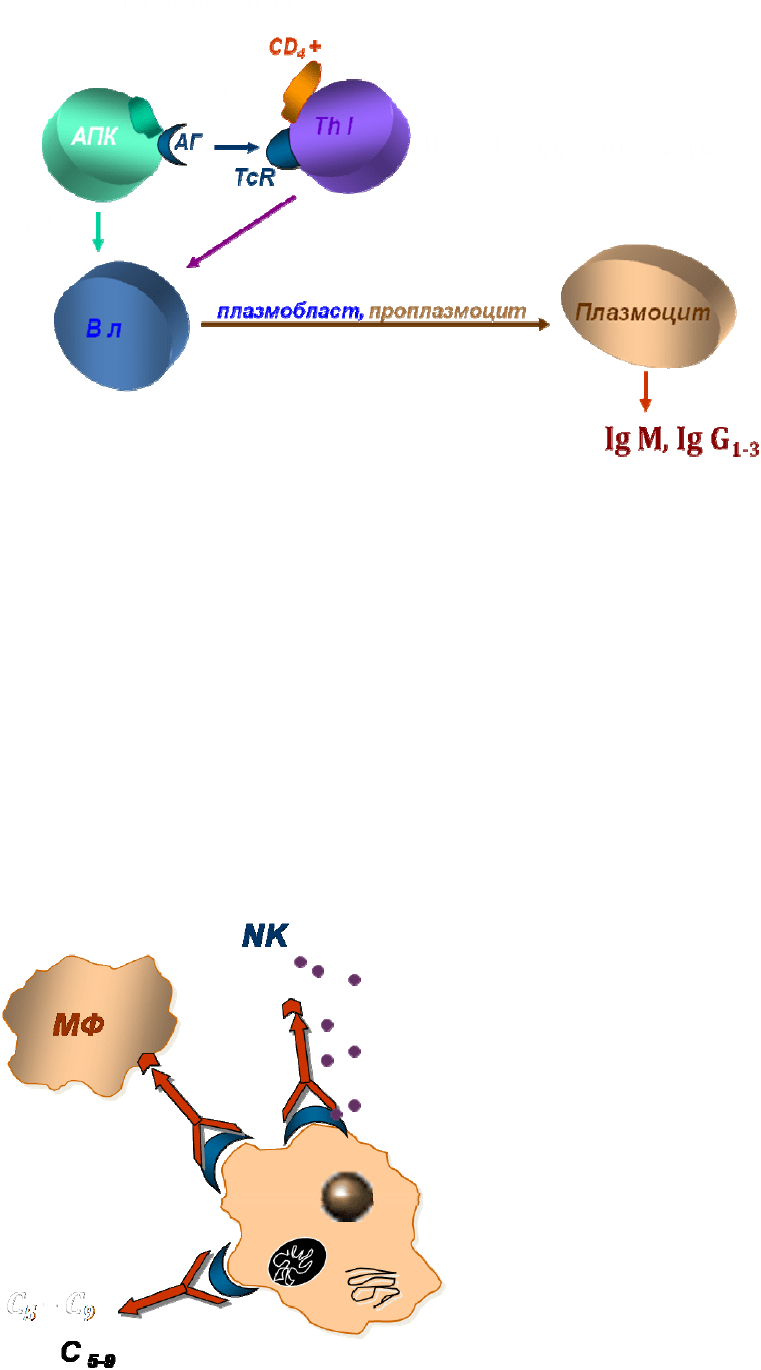

Аллергические реакции II типа получили название цитотоксических или

цитолитических. К этим реакциям относятся изоиммунные реакции при переливании

несовместимой по группе крови, при резус-

несовместимости матери и плода. Этот тип

реакции лежит в основе некоторых форм лекарственной аллергии, аутоиммунной

патологии (аутоиммунные тромбоцитопения, гемолитическая анемия, тиреоидиты,

миокардиты), а также имеет значение при отторжении трансплантатов, особенно

вторичных.

За развитие аллергических реакций II типа отвечают цитотоксические антитела или

цитотоксины, то есть антитела, вырабатываемые, как правило, в ответ на антигенные

детерминанты, расположенные на поверхности клеток. Эти антигены являются либо

частью клеточной мембраны, встроенной в ее наружную поверхность, либо это вещества,

поступающие в организм извне и вторично фиксировавшиеся на поверхности клеток.

Однако в ряде случаев это могут быть и антигены неклеточных структур тканей,

например, антигены базальных мембран клубочков почек, коллагена, миелина.

Цитотоксические антитела относятся к комплементсвязующим IgG

1

IgG

3

и в меньшей

степени к IgG

2

и IgM.

Рис. 12. Иммунологическая стадия цитотоксических реакций

В зависимости от подкласса антител, их количества повреждение тканей в

цитотоксических реакциях может осуществляться различными путями. Наиболее важный

из них - это комплементопосредованная цитоксичность, осуществляемая за счет

активации системы комплемента комплексом антиген-антитело. При этом формируется

мембраноатакующий комплекс, приводящий к образованию трансмембранного канала в

клетке-мишени, по которому внутрь клетки по осмотическому градиенту устремляются

ионы натрия и вода, что приводит к лизису клетки. Кроме того, цитотоксические

антитела, связываясь с соответствующими Fc-рецепторами на поверхности фагоцитов и

K-лимфоцитов, естественных киллеров, способны их активировать и вовлекать в процесс

повреждения тканей. Таким образом осуществляется антителозависимый фагоцитоз и

антителозависимая клеточная цитотоксичность. Следовательно, основными медиаторами

аллергических реакций цитотоксического типа являются: система комплемента,

ферменты, выделяемые стимулированными фагоцитами и K-клетками, цитотоксические

белки, активные формы кислорода, азота и др.

Рис. 13. Механизмы повреждения клеток при цитотоксических реакциях

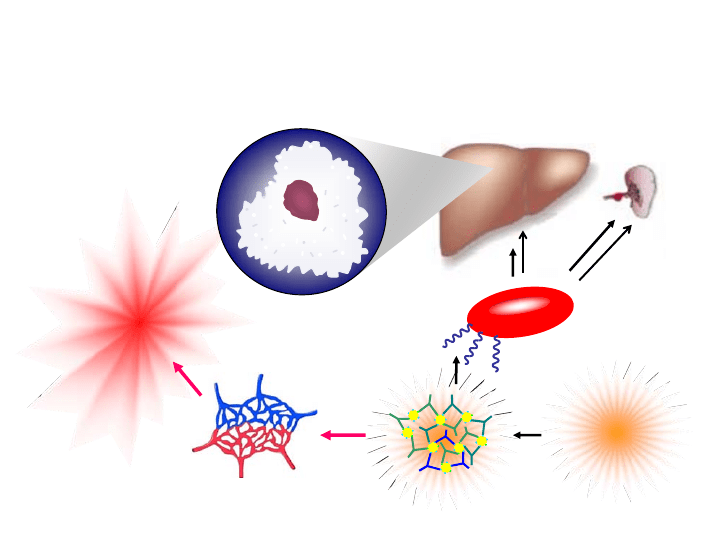

Аллергические реакции III типа (иммунокомплексные) - это реакции,

опосредованные иммунными комплексами (ИК), образованными антигеном с

соответствующими преципитирующими антителами, способными откладываться в

определенных тканях и вызывать острую воспалительную реакцию. Для формирования

подобных патогенных ИК необходимы определенные условия:

1. Длительный контакт организма с антигеном, что возможно при персистирующей

инфекции (наличии в полости рта кариозных полостей, патологических десневых

карманов), аутоиммунных процессов, при повторяющихся контактах с экзогенным

аллергеном.

2. Определенное соотношение между аллергеном и количеством образующихся

антител. Повреждающее действие обычно оказывают комплексы небольших размеров,

образованные в небольшом избытке аллергена.

3. Участие в образовании ИК комплементсвязующих, преципитирующих

иммуноглобулинов. Это IgG

1

, IgG

3

, а также IgM.

4. Нарушение элиминации ИК из-за недостаточности фагоцитоза.

5. Врожденная недостаточность системы комплемента. Фиксация компонентов

комплемента на ИК подавляет их преципитацию и способствует их фагоцитозу. При

недостаточности комплемента комплексы накапливаются в плазме крови и могут

откладываться в почках, сосудах, коже.

Сосуды

Комплемент

CR1

Воспаление

Иммунныйкомплекс

Макрофаг

Печень

Селезенка

Почки

Рис. 14. Механизмы безопасного удаления иммунных комплексов и его нарушения

Патогенные ИК первоначально фиксируясь на эндотелиальных клетках, вызывают их

повреждение и повышение проницаемости сосудов, что облегчает проникновение ИК в

окружающие ткани, а также активацию системы комплемента. В результате активации

системы комплемента образуются факторы, способные вызвать агрегацию тромбоцитов,

дегрануляцию тучных клеток, приток нейтрофилов в зону альтерации. Нейтрофилы в

ответ на действие ИК выделяют лизосомальные ферменты, цитотоксические белки,

факторы хемотаксиса для макрофагов, ферменты, активирующие хининовую систему. Все эти

плазменные и клеточные медиаторы в конечном итоге определяют развитие иммунного

воспаления. Повреждение тканей усуглубляется за счет развития локальной ишемии,

обусловленной формированием микротромбов в просвете сосудов.