Моррисон В.В., Чеснокова Н.П. Руководство к практическим занятиям по патологической физиологии. Часть 1. Общая патофизиология

Подождите немного. Документ загружается.

нелетучие кислоты. Увеличение концентрации ионов водорода стимулирует вентиляцию

легких, что приводит к компенсаторному снижению напряжения СО

2

. В компенсацию

включаются также внутриклеточные буферные механизмы. Ионы водорода переходят, в

частности, в эритроциты, из которых взамен в плазму выходят ионы натрия и кальция.

Окончательная компенсация осуществляется почками, которые начинают усиленно

удалять избыток водородных ионов с мочой.

При негазовом ацидозе могут возникать разнообразные нарушения функций

организма. При умеренном снижении рН периферические сосуды, как правило,

расширяются, что приводит к снижению артериального и венозного давления,

уменьшению венозного возврата крови к сердцу. Нарушается сократительная

деятельность сердца. Однако при выраженном ацидозе возможно и сужение

периферических сосудов. Кровоснабжение мозга в условиях негазового ацидоза резко

снижается за счет сужения сосудов, питающих мозг. Понижается сродство гемоглобина к

кислороду

, в результате чего затрудняются образование в легких оксигемоглобина и

отдача гемоглобином кислорода в тканях. Развивается гипоксемия и гипоксия.

Значительно нарушается водно-электролитный обмен. С мочой теряется больше, чем в

норме натрия, калия, кальция. При снижении рн крови ниже 7,2 развивается коматозное

состояние.

Газовый, или респираторный, ацидоз развивается при увеличении концентрации

СО

2

в крови. Это может быть обусловлено либо вдыханием воздуха с высоким

содержанием СО

2

, либо нарушением выделения легкими углекислого газа вследствие

нарушения проходимости воздухоносных путей, обширного поражения легочной

паренхимы, подавления активности дыхательного центра, нарушения функции

дыхательных мышц или в результате недостаточности кровообращения, когда в силу

резкого снижения скорости кровотока замедляется выведение СО

2

из крови.

Газовый ацидоз может быть острым или хроническим (избыточная полнота,

обструктивная форма легочной недостаточности – хронический бронхит, эмфизема

легких).

Важную роль в компенсации при газовом ацидозе играют гемоглобиновый и

белковый буферные системы. Действие бикарбоната невелико, так как он не способен в

полной мере к нейтрализации СО

2

. Снижение рН крови вследствие увеличения

напряжения СО

2

стимулирует выведение избытка ионов водорода с мочой и активную

реабсорбцию бикарбоната в почечных канальцах.

Тяжесть нарушений в организме при газовом ацидозе зависит от степени

накопления углекислого газа и от присоединения метаболического ацидоза. Умеренные

компенсированные ацидозы протекают, как правило, без выраженных клинических

симптомов. При выраженной гиперкапнии возникают расстройства, в первую очередь,

со

стороны сердечно-сосудистой системы.

Негазовый алкалоз развивается, когда вследствие избыточной потери нелетучих

кислот или в результате поступления большого количества оснований создается их

избыток. Кроме того, причиной возникновения негазового алкалоза может быть

избыточная продукция альдостерона (первичный гиперальдостеронизм, уменьшение

объема внеклеточной жидкости) или длительное лечение этим препаратом, а также

гиперкалиемия, когда в обмен на ионы калия водородные ионы перемещаются из

внеклеточной жидкости в клетки.

Негазовый алкалоз характеризуется повышением концентрации буферных

оснований в плазме, повышением значения рН. Респираторная компенсация приводит к

снижению легочной вентиляции и повышению напряжения СО

2

. Однако такая

компенсация не может быть длительной, так как накапливающаяся углекислота

стимулирует дыхание. При негазовом алкалозе максимальное значение СО

2

обычно не

превышает 60 мм рт. ст. В процессе компенсации участвуют внутриклеточные буферные

системы, которые отдают в плазму ионы водорода, связывая катионы натрия. Часть

избыточных анионов бикарбонатов уходит в эритроциты, обмениваясь на ионы хлора. С

мочой выделяется большое количество бикарбоната и двуосновного фосфата.

При негазовом алкалозе в связи с потерей через почки большого количества натрия

наступает снижение осмотического давления во внеклеточной жидкости и чрезмерное

выведение при этом воды, в результате чего происходит обезвоживание организма.

Значительная потеря калия сопровождается нарушением функции миокарда, нервной

системы. При повышении рН крови уменьшается доля ионизированного кальция, что

приводит к повышению нервно-мышечной возбудимости, развитию судорог.

Газовый алкалоз обусловлен усиленным выведением углекислого газа из крови

через легкие при гипервентиляции. Это наблюдается во время одышки, возникающей в

результате повреждения мозга, при гипертермии, выраженной лихорадке, тяжелой

анемии. Развитие газового алкалоза возможно при дыхании разреженным воздухом на

большой высоте, при гипервентиляции во время искусственного дыхания. Как и газовый

ацидоз, газовый алкалоз может быть острым и хроническим. Главным нарушением при

газовом алкалозе является снижение напряжения СО

2

в крови. Начальная компенсаторная

реакция на распираторный алкалоз заключается в выходе ионов водорода из клеток во

внеклеточную жидкость, в усилении продукции молочной кислоты. Компенсаторные

реакции включают также снижение почечной экскреции ионов водорода, снижение

концентрации бикарбоната в плазме за счет усиленного их выведения с мочой.

Состояние ацидоза у детей возникает значительно чаще, чем у взрослых. Так,

компенсированный метаболический ацидоз может наблюдаться у ребенка уже в первые

дни после рождения даже при нормальном течении беременности и родов у матери. У

детей раннего возраста обмен веществ носит ацидотический характер с образованием

большого количества недоокисленных продуктов. В то же время щелочной резерв у детей

в возрасте до одного года меньше, чем у взрослых.

У детей возможна наследственная форма лактат-ацидоза, патогенез которого

связывают с энзиматическим блоком в цикле Кребса. Вследствие этого возникает резкая

активация анаэробного гликолиза и накопление его конечного продукта – молочной

кислоты, содержание которой может возрастать в 10-20 раз.

У детей раннего возраста отмечается предрасположенность к развитию газового

ацидоза, что связано с недостаточным структурным и функциональным формированием

аппарата дыхания.

Нарушения кислотно-основного баланса ротовой жидкости играют существенную

роль в развитии патологических процессов в ротовой полости и прежде всего в развитии

множественного кариеса. Минерализующие свойства слюны, обусловленные

перенасыщением ее гидроксиапатитом, наиболее выражены при рН слюны 6,5-7,5. При

подкислении слюны снижается степень насыщения ее гидроксиапатитом. рН 6,0-6,2

является критическим, когда слюна из состояния перенасыщенности переходит в

ненасыщенное состояние, из минерализующей становится деминерализующей

жидкостью. Особенно опасно понижение рН слюны ниже 6,0, так как при этом потеря

минерализующих свойств слюны особенно интенсивна. С повышением концентрации

водородных ионов в ротовой полости повышается проницаемость эмали.

Костная ткань принимает участие в нейтрализации нагрузок кислотами и

щелочами. Важное практическое значение имеют случаи хронических нагрузок организма

кислотами. Так, например, при хронической почечной недостаточности нейтрализация

водородных ионов костным карбонатом вызывает освобождение кальция из кости во

внеклеточную жидкость, что может привести к остеопорозу, в том числе и костей

челюстно-лицевого аппарата.

В настоящее время для выявления нарушений КОС используется

эквилибрационный метод Аструпа, заключающийся в изменении рН при точно заданных

рСО

2

(выше и ниже нормального уровня), с последующим расчетом остальных

показателей по номограмме Сиггаард-Андерсена. Основными из них можно считать

следующие:

1) рН крови – величина активной реакции среды – 7,36-7,44 (в артериальной и

капиллярной крови) и 7,26-7,36 (в венозной крови).

2) парциальное давление углекислого газа - рСО

2

– отражает концентрацию

растворенного в плазме крови углекислого газа – 36-46 мм рт. ст. (в артериальной крови).

3) буферные основания (ВВ) – сумма оснований всех буферных систем крови – 45-

55 ммоль/л.

4) стандартный бикарбонат плазмы крови (SB) – концентрация HCO

3

-

в плазме,

приведенная к стандартным условиям, - 20-27 ммль/л.

5) избыток (или дефицит) оснований – отражает метаболический компонент сдвига.

В норме равен ± 2 ммоль/л.

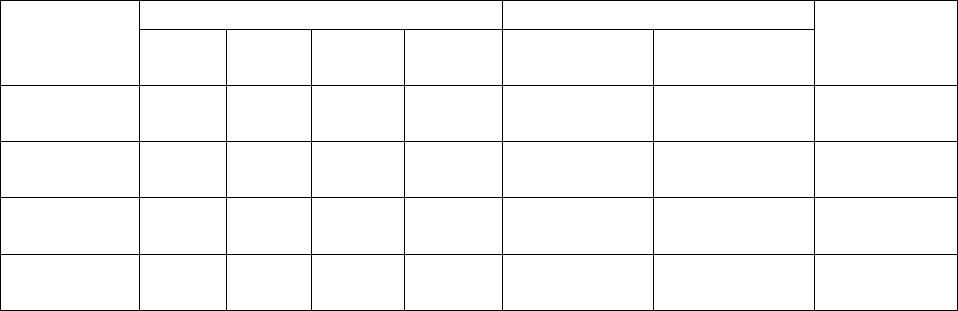

Характер изменений показателей КОС при ацидозах и алкалозах

Нарушения

КОС

Плазма крови Моча Легочная

вентиля-

ция

ВВ SB ВЕ рСО

2

Кислот-

ность

Аммоний-

ные соли

Негазовый

ацидоз

↓П ↓ -↓П ↓К ↑К ↑К ↑К

Газовый

алкалоз

↑К ↑К N(↑К) ↑П ↑К ↑К ↓П

Негазовый

алкалоз

↑ ↑ +↑П ↑К ↓К ↓К ↓К

Газовый

алкалоз

↓К ↓К N(↓К) ↓П ↓К ↓К ↑П

Примечание:

знак «↑» - увеличение показателя;

знак «↓» - уменьшение показателя;

знак «П» – причинный фактор;

знак «К» – компенсаторные изменения;

знак «N» – без изменений.

Цель занятия: Изучить причины и механизмы развития нарушения кислотно-

основного состояния.

Работа 1. Определение щелочного резерва крови титрометрическим методом

при экспериментальном ацидозе и алкалозе.

Принцип метода основан на связывании общего запаса щелочных валентностей

крови соляной кислотой, избыток которой оттитровывается едким натром.

Определение проводят следующим образом: к 10 мл 0,01 N раствора соляной

кислоты добавить 0,2 крови, взятой у подопытных животных, тщательно перемешать и

титровать 0,1 N едким натром до помутнения и выпадения хлопьев. Щелочь добавлять по

каплям. Обычно конец реакции наступает резко от одной добавленной капли щелочи.

Расчет резервной щелочи вести по формуле:

10 х А х 0,1 х 1000

Резервная щелочность = ---------------------------, где

0,2

10 – количество HCl, взятой для анализа (мл);

А – количество щелочи, пошедшей на титрование (мл);

0,1 – нормальность щелочи;

1000 – коэффициент для перевода в моль/л;

0,2 – количество крови, взятой для анализа (мл).

В норме щелочной резерв - 100-115 ммоль/л.

Работа 2. Определение титрационной кислотности мочи животного с

экспериментальным ацидозом и алкалозом.

У здорового животного и животных с экспериментальным негазовым ацидозом и

алкалозом взять мочу. К 10 мл мочи, взятой от каждого животного, добавить 2-3 капли

фенолфталеина и титровать 0,1N раствором едкого натра, постоянно перемешивая, до

розового окрашивания.

Пересчитать количество пошедшего на титрование едкого натра на суточный

диурез собаки – 500 мл, т.е. умножить на 50.

В норме титрование суточной мочи собаки идет 70-100 мл 0,1N раствора едкого

натра. У человека в условиях смешанного питания титрационная кислотность мочи

составляет 20-40 ммоль/сутки, что соответствует 200-400 мл 0,1N NaOH.

Работа 3. Определение количества связанного аммиака в моче.

К оттитрованной в предыдущей работе моче прибавить 2-3 мл

40% раствора

формалина, в результате чего из аммонийных солей вытесняются кислотные остатки,

которые необходимо оттитровать 0,1N раствором едкого натра. В обесцвеченную

формалином мочу добавлять щелочь по каплям до появления розового окрашивания.

Для подсчета количества аммиака в 100 мл исследуемой мочи необходимо

количество миллилитров щелочи, пошедшее на титрование 10 мл мочи, умножить на 10 и

на 1,7,

так как 1 мл щелочи соответствует 1,7 мг аммиака.

В норме количество аммиака в моче равно 40-45 мг%.

Работа 4. Анализ готовых результатов исследования кислотно-основного

состава крови

Каждый студент получает от преподавателя задачи, содержание показатели КОС,

по которым он должен определить форму имеющегося нарушения.

Материалы для самоконтроля

I. Вопросы по теме занятия.

1. Дайте характеристику буферных систем крови и тканей, участвующих в

поддержании КОС.

2. Дайте характеристику физиологических механизмов регуляции КОС.

3. Показатели, используемые в диагностике нарушений КОС.

4. Каковы причины и механизмы развития негазового ацидоза?

5. Укажите разновидности негазовых ацидозов в зависимости от этиологии и

механизмов развития.

6. Каковы причины и механизмы развития газового ацидоза?

7. Укажите компенсаторные реакции организма при негазовом и газовом ацидозах.

8. Каковы причины и механизмы развития негазового алкалоза?

9. Каковы причины и механизмы развития газового алкалоза?

10. Укажите компенсаторно-приспособительные реакции организма при негазовом и

газовом алкалозах.

11. Какие метаболические и функциональные расстройства возникают при ацидозах?

12. Какие метаболические и функциональные расстройства возникают при алкалозах?

13. Основные формы нарушения КОС в полости рта.

14. Принципы диагностики нарушения КОС.

Тесты по теме занятия.

1. Развитие негазового ацидоза может быть обусловлено:

1) нарушением обмена веществ, сопровождающимся накоплением органических

кислот;

2) накоплением углекислоты вследствие нарушения выведения ее из организма;

3) неспособностью почек выводить кислые продукты.

2. Некомпенсированный метаболический ацидоз характеризуется:

1) низким значением рН крови;

2) ослаблением аммониогенеза в почках;

3) повышением титруемой кислотности в моче;

4) повышением рСО2 в крови.

3. Некомпенсированный газовый алкалоз характеризуется:

1) повышением рН крови;

2) понижением рСО2 в плазме крови;

3) увеличением содержания бикарбоната в плазме крови;

4) повышением кислотности мочи.

4. При каких отклонениях КОС наблюдается снижение рН и концентрации

бикарбоната в плазме?

1) некомпенсированный газовый ацидоз;

2) некомпенсированный негазовый ацидоз;

3) компенсированный газовый ацидоз;

4) компенсированный негазовый ацидоз.

5. Некомпесированный газовый ацидоз характеризуется:

1) снижением рН артериальной крови;

2) повышением рСО2 в плазме крови;

3) низкой концентрацией бикарбонатов в плазме крови;

4) диффузией ионов хлора из эритроцитов.

6. Какие из перечисленных факторов являются причиной развития газового

алкалоза?

1) повышение возбудимости дыхательного центра;

2) вдыхание воздуха с повышенным напряжением углекислоты;

3) гиповентиляция легких

7. Каковы механизмы компенсации при газовом ацидозе?

1) уменьшение в крови буферных оснований;

2) увеличение в крови буферных оснований;

3) уменьшение секреции в почках Н

+

;

4) увеличение реабсорбции бикарбоната натрия.

8. Некомпенсированный метаболический алкалоз характеризуется:

1) повышением рН крови;

2) увеличением концентрации бикарбоната в плазме;

3) компенсаторным уменьшением напряжения СО

2

в плазме крови;

4) усилением аммониогенеза в почках.

9. Какая форма КОС характеризуется повышенным значением рН и содержанием

бикарбоната в плазме крови?

1) компенсированный негазовый ацидоз;

2) некомпенсированный негазовый алкалоз;

3) некомпенсированный газовый ацидоз;

4) компенсированный газовый алкалоз.

10. При каких из ниже перечисленных патологических состояний может развиться

алкалоз?

1) асфиксия;

2) упорная рвота;

3) диарея;

4) травматический шок.

11. При каком отклонении КОС наблюдается компенсаторное учащение дыхания?

1) газовый алкалоз;

2) газовый ацидоз;

3) метаболический ацидоз;

4) негазовый алкалоз.

12. Какое нарушение КОС может возникнуть при высотной болезни?

1) газовый ацидоз;

2) газовый алкалоз;

3) негазовый ацидоз;

4) негазовый алкалоз.

13. При каких формах патологии может развиться негазовый ацидоз?

1) при почечной недостаточности;

2) при диарее;

3) при кровопотере;

4) при неукротимой рвоте.

14. Некомпенсированный метаболический алкалоз характеризуется:

1) повышением рН крови;

2) увеличением

концентрации бикарбоната в плазме;

3) компенсаторным уменьшением напряжения СО2

в плазме крови;

4) усилением аммониогенеза в почках.

15. В компенсации респираторного ацидоза участвуют следующие процессы:

1) активация ацидо- и аммониогенеза в почках;

2) уменьшение реабсорбции в канальцах почек НСО

3

-

;

3) связывание избытка ионов водорода восстановленным гемоглобином;

4) гипокалиемия.

16. В компенсации респираторного алкалоза участвуют следующие процессы:

1) гиперкалиемия;

2) уменьшение выделения НСО

3

-

с мочой;

3) увеличение выделения НСО

3

-

с мочой;

4) поступление в кровь ионов водорода из костной ткани в обмен на ионы Na и Са;

5) выход в кровь из клеток ионов водорода в обмен на ионы калия.

I. Ситуационные задачи.

Задача 1.

Больной Д., 8 лет, поступил в клинику в тяжелом состоянии с жалобами на

участившиеся приступы удушья экспираторного типа

. Болен с шести лет, когда без

видимой причины стали появляться приступы удушья, заложенность носа, ринорея.

При исследовании КОС обнаружены следующие изменения:

рН = 7,36

рСО

2

= 56 мм рт. ст.

ВВ = 50 ммоль/л

SВ = 28 ммоль/л

ВЕ = + 8 ммоль/л

Титруемая кислотность мочи увеличена, содержание бикарбонатов в моче

уменьшено, количество аммонийных солей увеличено.

1. Какое нарушение КОС имеется у ребенка?

2. О чем свидетельствует изменение ВЕ в данном случае?

Задача 2.

Больная З., 25 лет, поступила в клинику с отрой пневмонией. В анамнезе легочная

патология отсутствует. Состояние тяжелое. Температура тела 39,5

о

С. Выраженная

одышка.

При исследовании КОС обнаружены следующие изменения:

рН = 7,49

рСО

2

= 29 мм рт. ст.

ВВ = 40,2 ммоль/л

SВ = 16,5 ммоль/л

ВЕ = - 1,8 ммоль/л

1. Какое нарушение КОС имеется у больного?

2. Какова возможная причина нарушений КОС в данном случае?

Задача 3.

Больной М., 34 лет, доставлен в стационар в тяжелом состоянии. Предъявляет

жалобы на общую слабость, сильное похудание. В последние 5-6 дней после приема пищи

ощущает боль в подложечной области, сопровождающуюся рвотой.

При исследовании КОС выявлено:

рН = 7,55

рСО

2

= 60 мм рт. ст.

ВВ = 54 ммоль/л

SВ = 29 ммоль/л

ВЕ = + 18 ммоль/л

1. Какое нарушение КОС имеется у больного?

2. Какова возможная причина нарушения КОС в данном случае?

Задача 4.

Ребенок Д., 4 лет, доставлен в больницу в связи с повышением температуры тела и

частым стулом (8-10 раз в сутки).

При осмотре

обращает на себя внимание умеренная дегидратация, одышка.

При исследовании КОС выявлено:

рН = 7,39

рСО

2

= 28 мм рт. ст.

ВВ = 34 ммоль/л

SВ = 16 ммоль/л

ВЕ = - 8 ммоль/л

1. Какое нарушение КОС имеется у ребенка?

2. Какова вероятная причина нарушения КОС в данном случае?

3. Как объяснить снижение показателя рСО

2

в данном случае?

Задача 5.

Больной А., 22 лет, доставлен в реанимационное отделение в коматозном

состоянии.

При исследовании КОС выявлено:

рН = 7,19

рСО

2

= 40 мм рт. ст.

ВВ = 38 ммоль/л

SВ = 16 ммоль/л

ВЕ = - 13 ммоль/л

1. Какое нарушение КОС имеется у больного?

2. Как объяснить снижение показателя ВВ в данном случае?

Задача 6.

Больная Б., 35 лет поступила в клинику с приступом бронхиальной астмы.

При исследовании КОС выявлено:

рН = 7,35

рСО

2

= 52 мм рт. ст.

ВВ = 45 ммоль/л

SВ = 22 ммоль/л

ВЕ = + 2 ммоль/л

1. Какое нарушение КОС имеется у больного?

2. Как объяснить повышение показателя рСО

2

в данном случае?

Задача 7.

Больной К., 60 лет поступил в клинику в диагнозом – хронический диффузный

гломерулонефрит в стадии обострения.

При исследовании КОС выявлено:

рН = 7,28

рСО

2

= 35 мм рт. ст.

ВВ = 35 ммоль/л

SВ = 16,5 ммоль/л

ВЕ = - 9 ммоль/л

1. Какое нарушение КОС имеется у больного?

2. Как объяснить повышение показателя ВЕ в данном случае?

Задача 8.

При исследовании КОС у больного К., 35 лет выявлено:

рН = 7,47

рСО

2

= 63 мм рт. ст.

ВВ = 52 ммоль/л

SВ = 28 ммоль/л

ВЕ = + 17 ммоль/л

1. Какое нарушение КОС имеется у больного?

2. Изменение каких показателей КОС являются первичными, а какие вторичными и

носят компенсаторный характер?

Задача 9.

У спортсмена исследовали сдвиги КОС в условиях возрастающих нагрузок на

бегущей дорожке. Сразу после 5-минутной нагрузки исследовали КОС. Было обнаружено

следующее:

рН = 7,29

рСО

2

= 30 мм рт. ст.

ВВ = 35 ммоль/л

SВ = 16 ммоль/л

ВЕ = - 11 ммоль/л

1. Какие изменения КОС возникли после физической нагрузки?

2. Какова причина нарушения КОС в данном случае?

Задача 10.

Больной А., 20 лет, поступил в клинику в тяжелом состоянии с признаками

отравления фосфорорганическими соединениями.

При исследовании КОС обнаружено:

рН = 7,28

рСО

2

= 62 мм рт. ст.

ВВ = 50 ммоль/л

SВ = 26 ммоль/л

ВЕ = + 4 ммоль/л

1. Какая форма нарушения КОС имеется у больного?

2. Какие данные свидетельствуют о развитии компенсаторных изменений?

Материалы для учебно-исследовательской работы.

Темы рефератов:

1. Хронические формы нарушения кислотно-основного состояния.

2. Нарушения кислотно-основного состояния при почечной

патологии (причины и

механизмы развития).

3. Метаболические и функциональные изменения в организме при различных формах

нарушений кислотно-основного состояния.

4. Компенсаторные реакции при ацидозах и алкалозах.

5. Особенности регуляции кислотно-основного состояния у детей.

6. Кислотный некроз эмали.

7. Современные методы диагностики и коррекции нарушений кислотно-основного

состояния.

Литература

1. Жалко-Титоренко В.Ф. Водно-электролитный и кислотно-основное состояние в норме

и патологии. – Киев, 1989.

2. Мима М., Горн А. Водно-электролитный и кислотно-основный баланс (краткое

руководство) /под. ред. В.И.Легезы. – М., 2000.

3. Патология. – В 2 томах /под

ред. В.А.Черешнева и В.В.Давыдова. – М., 2009

4. Патофизиология. – в 2 томах /под ред. В.В.Новицкова, Е.Д.Гольдберга, О.И.Уразовой. –

М., 2009

5. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах /Под ред. В.А.Фролова. – М., 2003.

6. Рябов Г.А. Синдромы критических состояний. – М., 1994. – С.60-83.

7.Ситуационные задачи для самоподготовки студентов по патофизиологии / под ред. Г.В.

Порядина. - М.: ГОУ ВУНМЦ, 2001

8.Тавс Г. Газы крови и кислотно-щелочное равновесие //Физиология человека. – т.3 /под

ред. Р.Шмидта и Г.Тавса. – М., 1986. – С.241-268.

9.Телль Л.З., Лысенков С.П., Шарипова Н.Г., Шастун С.А. Патофизиология и физиология

в вопросах и ответах. – М., 2007. – С.121-132

10.Хруска К. Патофизиология кислотно-основного обмена //Почки и гомеостаз в норме и

патологии. – М., 1987. – С.170-216.

11.Шанин В.Ю. Нарушения кислотно-основного состояния //Клиническая

патофизиология. – СПб., 1998. – С.64-83.

Основная литература

Литвицкий П.Ф. Патологическая физиология. В 2 томах. – М., 2003.

Патологическая физиология / Под ред. А.Д. Адо. – М., 2002.

Патологическая физиология. В 2 томах / Под ред. А.И. Воложина и Г.В. Порядина. –

М., 2000.

Патологическая физиология / Под ред. Н.Н. Зайко и Ю.В. Быця. - М., 2008.

Патологическая физиология / Под ред. В.В. Моррисона, Н.П. Чесноковой. – Саратов,

2008.

Патология: Курс лекций. В 2 томах / Под ред. М.А. Пальцева. – М., 2007.

Дополнительная литература для проведения учебно-исследовательской работы

студентов (УИРС) представлена в соответствующих разделах.