Михайлов В.С, Кудрявцев В.Г, Давыдов В.С. Навигация и лоция

Подождите немного. Документ загружается.

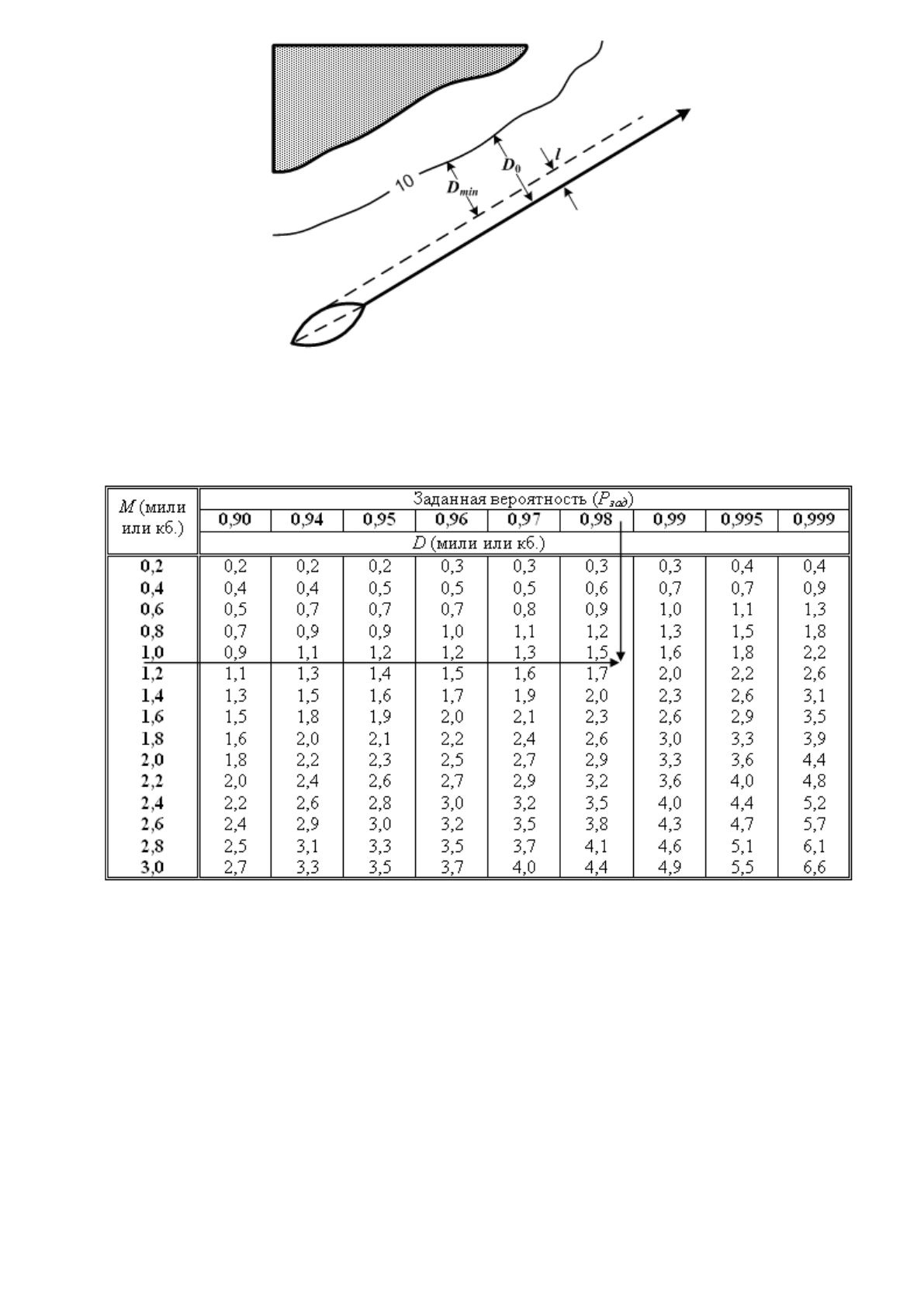

Рис. 32.3. Допустимое расстояние до навигационных опасностей

Допустимое расстояние до навигационных опасностей, расположенных

по одному борту (из табл. 4.22 «МТ-2000»)

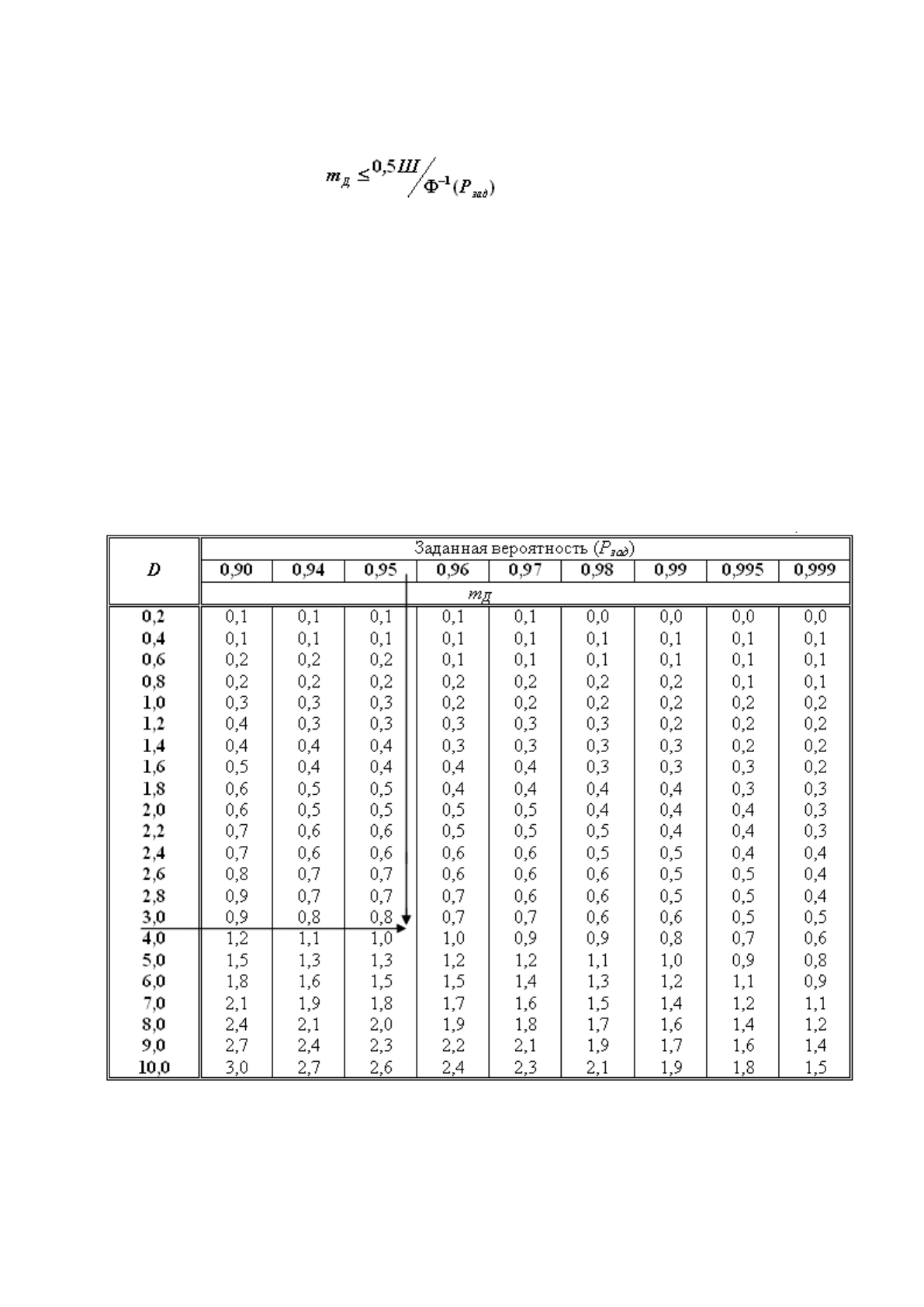

Таблица 32.4

32.3.2. Допустимое относительное отклонение от оси

полосы одностороннего движения

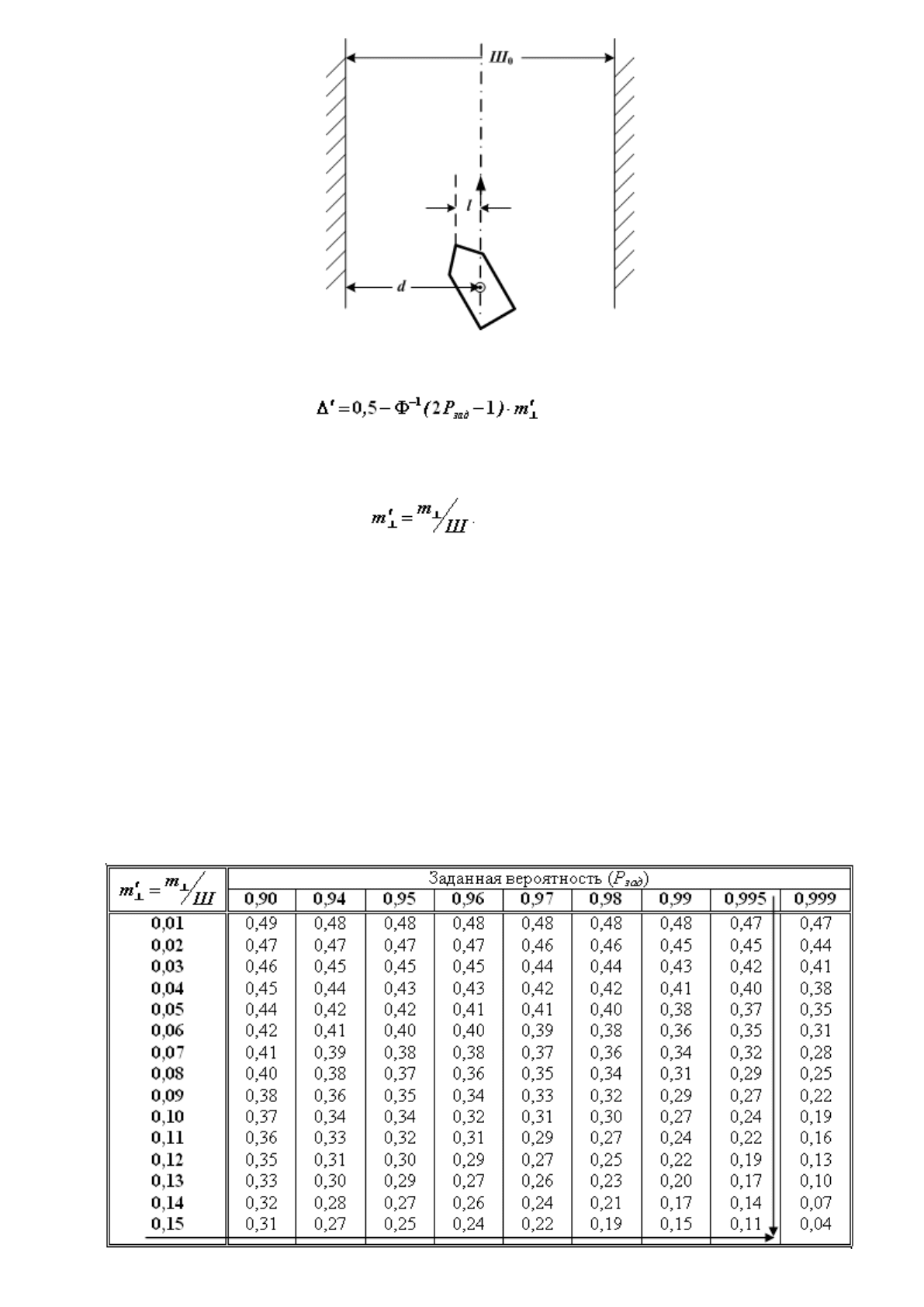

Допустимые относительные отклонения от оси полосы одностороннего движения (Δ' ) приведены в

табл. 4.23. «МТ-2000» (с. 412).

В таблице 32.5 приведены относительные боковые отклонения Δ' =Δ/Ш оцениваемых мест судна от

оси прямолинейной полосы одностороннего движения шириной Ш

0

, при которых судно с заданной

вероятностью Р

зад

останется в пределах отведенной ему полосы.

С учетом габаритов и угла сноса судна полоса сужается до величины Ш=Ш-2l, где l –

максимальное отстояние габаритных точек судна от оси ПД, обусловленное размерами судна и

суммарным углом сноса и рыскания (рис. 32.4).

Рис. 32.4. Допустимое отклонение от оси полосы

Таблица рассчитана по приближенной формуле (при условии, что Ш>6m'

⊥

)

(32.12)

где Ф

-1

(2Р

зад

-1) – обратная функция Лапласа, соответствующая Р=2Р

зад

-1;

Р

зад

– заданная вероятность безопасного плавания;

m'

⊥

– относительная СКП места судна по перпендикуляру к оси ПД

(32.13)

Для определения допустимого отклонения выбранную из таблицы величину Δ ' умножают на

ширину полосы: Δ' =Δ·Ш (величина Δ выражена в тех же единицах длины, что и ширина Ш).

Пример. Плавание по фарватеру одностороннего движения шириной Ш

0

= 10 кб. СКП места судна

по перпендикуляру к оси оценено величиной m

⊥

=1,2 кб. l = 1,0 кб. Определить допустимые отклонения

судна от оси фарватера, при которых с вероятностью Р

зад

= 0,995 судно останется в пределах ширины

фарватера.

Решение: 1) Вычисляем Ш=Ш

0

-2l=10,0-2,0=8,0кб.

2) Вычисляем относительную СКП места m'

⊥

=1,2/8,0=0,15.

3) Из таблицы 32.5. по m'

⊥

=0,15 и Р

зад

=0,995 выбираем величину Δ' =0,11.

4) Искомое допустимое отклонение Δ=0,11·8,0=±0,88кб.

Допустимое относительное отклонение от оси полосы одностороннего движения

(при условии Ш ≥6m

⊥

) (из табл. 4.23 «МТ-2000»)

Таблица 32.5

32.3.3. Допустимые радиальные СКП места при плавании среди

навигационных опасностей

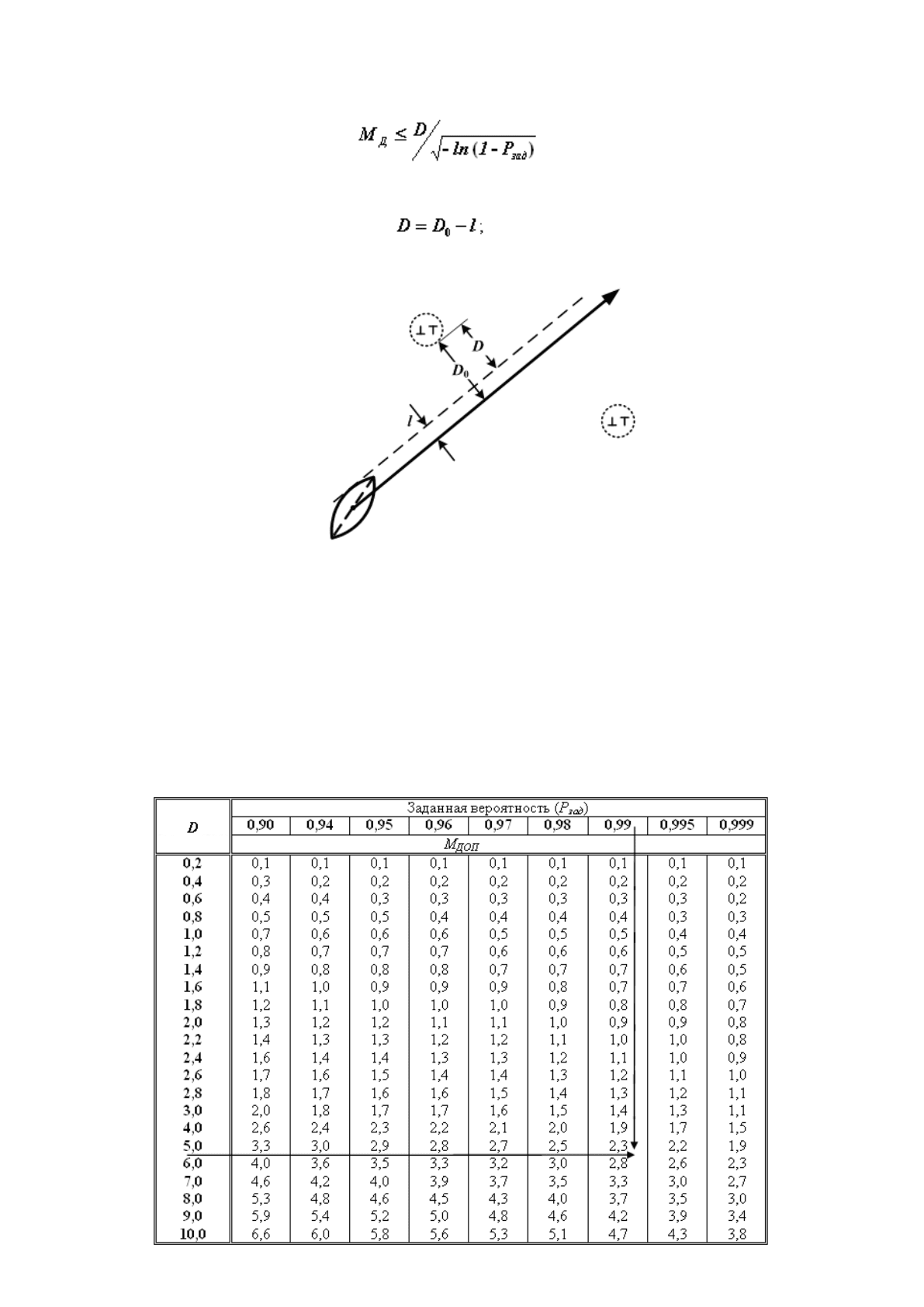

При плавании среди ненаблюдаемых навигационных опасностей, расположенных по различным

направлениям от судна, допустимая радиальная СКП места судна определяется по формуле:

(32.14)

где D – минимальное расстояние до ближайшей навигационной опасности с учетом выдвига (l)

габаритов судна за линию пути (рис. 32.5), определяемое по формуле:

(32.15)

D

0

– минимальное расстояние от линии пути до ближайшей навигационной опасности;

Р

зад

– заданнаявероятность навигационной безопасности плавания.

Рис. 32.5.

Аргументами для входа в таблицу 32.6 являются величины D и Р

зад

. Pазмерность М

Д

соответствует

размерности величины D (мили или кб.)

Пример: Линия пути судна проложена среди навигационных опасностей. Минимальное расстояние

от линии пути до ближайшей навигационной опасности D

0

= 5,2 кб. Расстояние между наиболее

выступающей габаритной точкой судна и линией пути l = 0,2 кб. Определить допустимую радиальную

СКП места судна, обеспечивающую навигационную безопасность плавания с вероятностью Р

зад

= 0,99.

Решение: По D=D

0

-l=5,2-0,2=5,0 кб. и Р

зад

= 0,99 из таблицы 32.6. выбираем М

Д

= 2,3 кб.

Допустимые радиальные СКП места при плавании среди навигационных опасностей

(из табл. 4.24 «МТ-2000»)

Таблица 32.6

32.3.4. Допустимые радиальные СКП места при плавании вблизи навигационных

опасностей, расположенных по одному борту

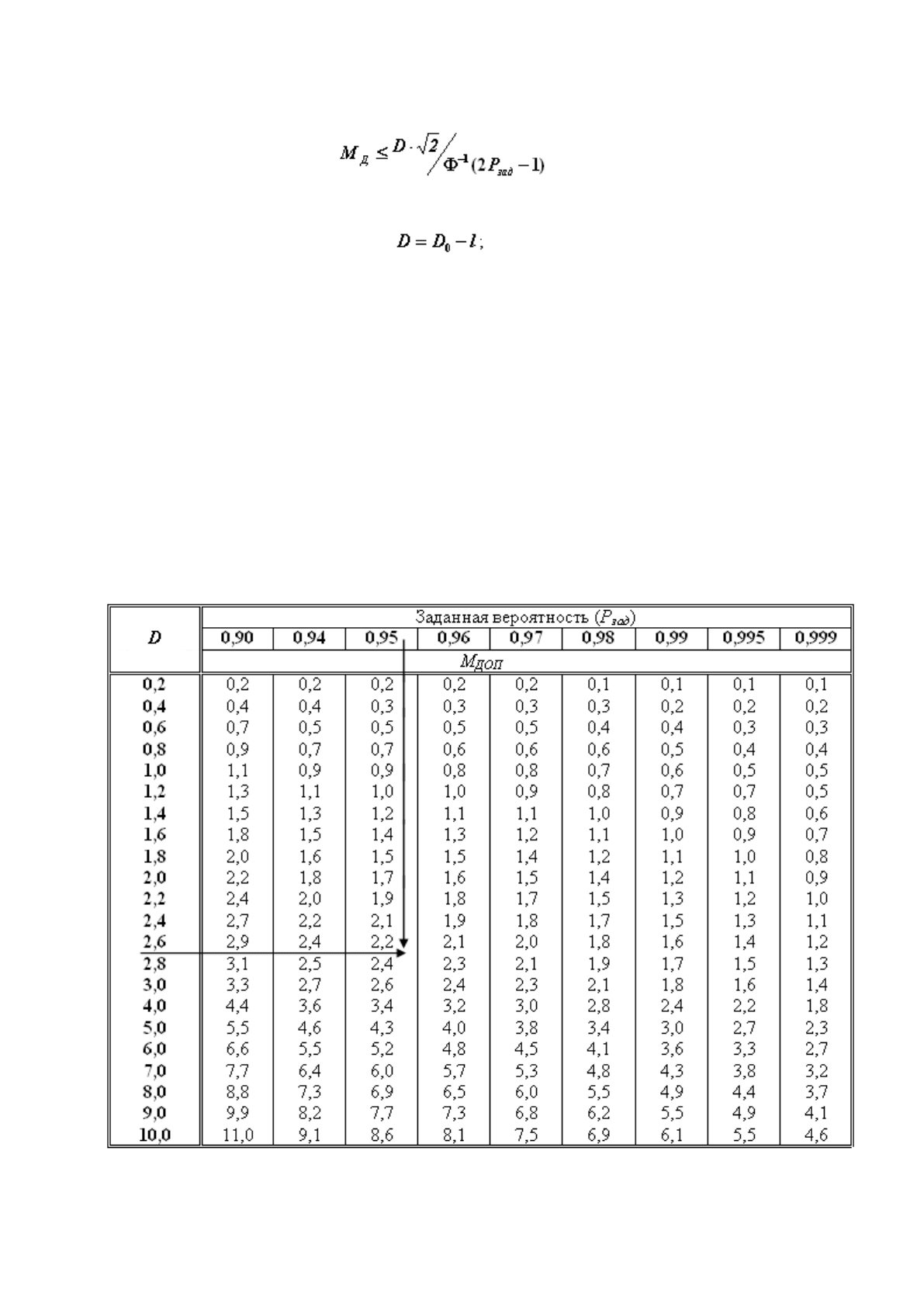

Допустимая радиальная СКП места судна при плавании вблизи навигационных опасностей,

расположенных по одному борту рассчитывается по приближенной формуле:

(32.16)

где D – минимальное расстояние до ближайшей навигационной опасности с учетом выдвига (l)

габаритов судна за линию пути (рис. 32.5), определяемое по формуле:

(32.15)

D

0

– минимальное расстояние от линии пути до ближайшей навигационной опасности;

Р

зад

– заданная вероятность навигационной безопасности плавания;

Ф

-1

(2Рзад-1) – обратная функция Лапласа, соответствующая вероятности Р=2Рзад-1

Аргументами для входа в таблицу 32.7 являются величины D=D

0

-l и Рзад. Размерность М

Д

соответствует размерности величины D (мили или кб.)

Пример: Линия пути судна проложена вдоль ненаблюдаемых навигационных опасностей,

расположенных по одному борту. Минимальное расстояние до ближайшей навигационной опасности D

0

= 2,7 мили. Расстояние между наиболее выступающей габаритной точкой судна и линией пути l = 0,1

мили. Определить допустимую радиальную СКП места судна, обеспечивающую безопасность плавания

с вероятностью Р

зад

= 0,95.

Решение: По D=D

0

-l =2,7-0,1=2,6 мили и Р

зад

= 0,95 из таблицы 32.7. выбираем М

Д

= 2,2 мили.

Допустимые радиальные СКП места при плавании вблизи навигационных опасностей,

расположенных по одному борту

(из табл. 4.25 «МТ-2000»)

Таблица 32.7

32.3.5. Допустимые СКП места по перпендикуляру к оси полосы

одностороннего движения

При плавании по оси прямолинейной полосы одностороннего движения (по фарватеру,

неогражденному каналу (рис. 32.4) шириной Ш

0

) допустимая линейная СКП места судна по

перпендикуляру к оси полосы рассчитывается по приближенной формуле:

(32.17)

где Ш, Ш

0

, l – см. п. 32.3.2.

Ф

-1

(Р

зад

) – обратная функция Лапласа, соответствующая заданной вероятности (Р

зад

) навигационной

безопасности плавания.

Аргументами для входа в таблицу 32.8 являются величины Ш=Ш

0

-2l и Р

зад

. Величины m

Д

и Ш

выражаются в одинаковых единицах длины (мили или кб.)

Пример: Судно следует по оси неогражденного морского канала. Определить допустимую

линейную СКП места судна по перпендикуляру к оси неогражденного канала шириной Ш

0

= 5,2 кб.,

обеспечивающую вероятность удержания судна в пределах канала с вероятностью Р

зад

= 0,95 (95%),

если расстояние между наиболее выступающей габаритной точкой судна и линией пути l = 1,0 кб.

Решение: По Ш=Ш

0

-2l=5,2-2,0=3,2кб. и заданной вероятности Р

зад

= 0,95 (95%) из таблицы 32.8

выбираем m

Д

= 0,8 кб.

Допустимые СКП места по перпендикуляру к оси полосы одностороннего движения

(из табл. 4.26 «МТ-2000»)

Таблица 32.8

32.4. Обязанности судоводителя при плавании в стесненных условиях

Мореплавание всегда сопряжено с риском, который в той или иной степени сопровождает судно.

Наименьший риск, который можно принять за исходный для относительной оценки, будет у судна,

находящегося в открытом море вдали от навигационных опасностей, имеющего требуемую Регистром

мореходность, укомплектованного полностью вахтой, совершающего плавание в условиях, когда в

пределах видимости нет других судов или иных объектов.

Всякое изменение обстановки по отношению к исходной позиции повышает степень риска и

требует от судоводителя активных действий, направленных на обеспечение безопасности

мореплавания.

Чем сложнее создается ситуация, тем больше требуется действий, которые бы компенсировали

возникающую угрозу.

В сложной, порой критической обстановке, успех ликвидации причин и последствий угрожаемой

ситуации в большей мере зависит от первоначальных действий лиц, имеющих полномочия

принимать решения (капитан, вахтенный помощник капитана – ВПК, вахтенный механик – ВМ).

Зачастую бремя принятия такого решения ложится не на капитана судна, а на его вахтенного

помощника.

Хорошо, если в этот момент на вахте окажется СПК или 2-й ПК, но им может быть и малоопытный

3-й или 4-й ПК. И порой, из-за неправильных первоначальных действий, еще до прибытия на мостик

капитана, выход из экстремальной ситуации уже обречен на неудачу.

Каждый ВПК должен хорошо знать, что ему необходимо предпринять, начиная от объявления

тревоги и кончая полным и грамотным выходом из экстремальной ситуации, включая четкий доклад

капитану при его прибытии на мостик.

Экстремальные ситуации, особенно при плавании в стесненных условиях, чреваты неожиданным,

непредсказуемым ходом развития событий, и любой стереотип действий здесь неприемлем и все-

таки.

32.4.1. Обязанности ВПК при плавании судна в стесненных водах

При плавании судна в стесненных водах ВПК обязан:

• 1) → проверить на путевой навигационной карте отметку о ее корректуре по последним ИМ и

НАВИП;

• 2) → убедиться в том, что путь судна проложен в достаточном удалении от опасности и

соответствует заданному курсу;

• 3) → при плавании учитывать следующие факторы:

o а) → рекомендованное направление движения;

o б) → достаточность глубин в полосе движения судна;

o в) → приливо-отливные и постоянные течения;

o г) → прогноз погоды на период плавания;

o д) → скопление рыболовных и других судов;

o е) → дальность видимости и поправки навигационных приборов.

• 4) → регулярно определять место судна, особенно вблизи навигационных опасностей и в СРДС;

• 5) → ставить под сомнение местоположение буев и проверять его (их место) по береговым

ориентирам;

• 6) → при каждой возможности определять (уточнять) поправку гирокомпаса (ΔГК), постоянно

сличать его (гирокомпаса) показания с показаниями магнитного компаса (МК);

• 7) → учитывать возможность встречи с малыми судами, идущими ночью на авторулевых с

уменьшенным составом вахты, у которых могут быть слабые, или вообще отсутствовать,

навигационные огни;

• 8) → приготовить все навигационные пособия, лоции, справочные и вспомогательные карты по

данному району;

• 9) → учитывать посадку судна и его проседание при плавании на мелководье;

• 10) → знать ширину режимных вод государств, вблизи берегов которых проходит путь судна, и

учитывать ограничения, налагаемые на суда в режимных водах этими государствами;

• 11) → при плавании в СРДС выполнять требования Правила 10 «МППСС-72».

32.4.2. Особенности плавания судна по СРД

Правило 10 «МППСС-72». Плавание по системам разделения движения

(а) ♦ Это Правило применяется при плавании по системам разделения движения (СРД).

(b) ♦ Судно, использующее СРД, должно:

(i)

→ следовать в соответствующей полосе движения в принятом на ней общем

направлении потока движения;

(ii)

→ держаться, насколько это практически возможно, в стороне от линии разделения

движения или от зоны разделения движения;

(iii)

→ в общем случае входить в полосу движения или покидать ее на конечных участках,

но, если судно покидает полосу движения или входит в нее с любой стороны, оно

должно делать это под возможно меньшим углом к общему направлению потока

движения.

(с) ♦ Судно должно, насколько это практически возможно, избегать пересечения полос движения, но

если оно вынуждено пересекать полосу движения, то должно делать это, насколько возможно, под

прямым углом к общему направлению потока движения.

(d) ♦ Суда, которые могут безопасно использовать для транзитного прохода соответствующую полосу

движения в системе разделения, не должны, в общем случае, использовать зоны прибрежного плавания.

Однако суда длиной менее20 м и парусные суда могут использовать зоны прибрежного плавания во

всех случаях.

(е) ♦ Судно, если оно не пересекает СРД, не входит в полосу движения или не выходит из нее, не

должно, в общем случае, входить в зону РД или пересекать линию РД, кроме:

(i)

→ случаев крайней необходимости для избежания непосредственной опасности;

(ii)

→ случаев, когда это связано с ловом рыбы в пределах зоны РД.

(f) ♦ Судно, плавающее вблизи конечных участков СРД, должно соблюдать особую осторожность.

(g) ♦ Судно должно, насколько это практически возможно, избегать постановки на якорь в пределах

СРД или вблизи от ее конечных участков.

(h) ♦ Судно, не использующее СРД, должно держаться от нее на достаточно большом расстоянии.

(i) ♦ Судно, занятое ловом рыбы, не должно затруднять движение любого другого судна, идущего в

полосе движения.

(j) ♦ Судно длиной менее20 м или парусное судно не должно затруднять безопасное движение судна с

механическим двигателем, идущего в полосе движения.

(k) ♦ Судно, ограниченное в возможности маневрировать, когда оно занято деятельностью по

поддержанию безопасности мореплавания в системе разделения движения, освобождается от

выполнения требований этого Правила в такой степени, в какой это необходимо для выполнения этой

деятельности.

(l) ♦ Судно, ограниченное в возможности маневрировать, когда оно занято работами по прокладке,

обслуживанию или поднятию подводного кабеля в пределах СРД, освобождается от выполнения

требований этого Правила настолько, насколько это необходимо для выполнения этих работ.

32.4.3. Действия ВПК при выходе судна из полосы движения СРД

При получении предупреждения поста управления движением судов (УДС) о выходе судна из

полосы одностороннего движения:

• 1) → по УКВ связи запросить ПУДС дать рекомендации (К, V для входа в полосу);

• 2) → усилить визуальное наблюдение. Использовать судовую РЛС и эхолот для контроля за

безопасностью движения;

• 3) → приступить к выполнению рекомендаций ПУДС. Доложить капитану;

• 4) → надежно определить место судна несколькими навигационными способами по разным

ориентирам;

• 5) → использовать плавучее навигационное ограждение (буи, вехи) для ориентировки только

после определения места судна по береговым ориентирам;

• 6) → продолжать в полной мере выполнять требования «МППСС-72» на всей акватории СРДС. В

районах действия местных правил учитывать установленные ими ограничения;

• 7) → после входа в свою полосу движения продолжать контролировать надежными способами

место судна;

• 8) → выяснить и устранить причины, приведшие к выходу из полосы одностороннего движения;

• 9) → доложить на ПУДС о нахождении в своей полосе и запросить у него подтверждения.

Выводы

1. Стесненные воды – это воды, в которых плавание судна стеснено навигационными условиями и

(или) интенсивным судоходством. Это сложнейший по своим условиям район плавания, где в

полной мере проверяются опыт и искусство судоводителя.

2. При плавании в стесненных водах курс судна должен проходить по безопасным глубинам на

безопасном расстоянии от навигационных опасностей и судов, а скорость судна должна быть

безопасной.

3. При высокой динамике развития ситуации снижение скорости увеличивает резерв времени на

оценку ситуации, уменьшает нагрузку на наблюдателей и судоводителей.

4. Главной предпосылкой безаварийного плавания судна является его тщательная и

заблаговременная подготовка к плаванию в стесненных водах.

5. Поворот судна – один из наиболее ответственных моментов при плавании в стесненных водах.

6. Подготовка к плаванию в стесненных водах должна быть заблаговременной и плановой.

7. Экстремальные ситуации, особенно при плавании в стесненных условиях, чреваты

неожиданным, непредсказуемым ходом развития событий, и любой стереотип действий здесь

неприемлем.

ГЛАВА 33. НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ СУДНА В

ОТКРЫТОМ МОРЕ

33.1. Навигационное обеспечение плавания

33.1.1. Плавание по наивыгоднейшим путям

Плавание судна по ортодромии является наиболее коротким по расстоянию, но далеко не всегда

самым коротким по времени и самым безопасным для судна.

На скорость хода судна и время, необходимое на переход влияют:

• 1) – длина выбранного пути между пунктами отхода и прихода;

• 2) – навигационные условия на переходе:

o сила и направление ветра;

o скорость и направление течения;

o высота волн и направление их фронта;

o ледовая обстановка по маршруту;

o глубины моря;

o длительность воздействия всех этих факторов на судно;

• 3) – способы судовождения и управления судном.

Рассмотрим качественную сторону влияния на судно названных факторов. Кратчайшим

расстоянием между пунктами отхода и прихода является меньшая из дуг ортодромии, проходящей

через эти пункты. Всякий иной путь будет длинее ортодромии и при всех других равных условиях

потребует большего времени на переход судна.

Ветер силой больше четырех баллов независимо от направления вызывает (как правило)

уменьшение скорости хода судна и увеличивает время его перехода. Кроме непосредственного влияния

на корпус судна и его надводные надстройки, ветер вызывает уменьшение скорости хода судна

создаваемым им волнением и дрейфовым течением. Особенно значительно скорость хода уменьшается

от влияния волнения. Кроме того, сильное и длительное волнение моря наносит множество мелких, а

нередко и значительных повреждений корпусу и оборудованию судна.

Постоянные течения также могут способствовать сокращению времени перехода судна или

увеличениют его в зависимости от их направления.

Ледовые условия и мелководные районы на переходе могут в определенной степени затруднить

плавание, увеличить время перехода, и, в отдельных случаях, нанести повреждение корпусу и

оборудованию судна.

Способы судовождения и управления судном непосредственно влияют и на протяженность пути и

на время перехода. Современные технические средства и способы навигации значительно уменьшают

это влияние.

Таким образом, один только выбор пути по ортодромии, обеспечивая кратчайший путь, еще не

обеспечивает кратчайшее время перехода. Влияние совокупных факторов – течений, волнения, ветра,

льдов – или некоторых из них, может оказаться столь неблагоприятным, что может исключить

выигрыш, доставляемый плаванием по ортодромии, и даже увеличить время перехода до величины

большей, чем это требовалось на переход по локсодромии.

Таким образом, ортодромия часто не является наивыгоднейшим путем. Наивыгоднейшим может

оказаться путь длиной больше и ортодромии и локсодромии. Задача отыскания и использования

наивыгоднейших путей является очень актуальной и перспективной.

Принцип отыскания наивыгоднейших путей состоит в следующем. За основу для расчетов

принимают ортодромию. Поскольку основными факторами, влияющими на скорость и время перехода

судна, являются течения, волнения и ветер, фактический путь судна прокладывается в достаточно

широкой полосе (в средине которой проходит ортодромия) с учетом перечисленных факторов как на

день плавания, так и прогнозируемых на ближайшие 1 – 2 сутки.

Наивыгоднейший путь с большей вероятностью можно найти тогда, когда в распоряжении

судоводителя имеются достоверная карта текущей синоптической обстановки по маршруту, карта

волнения с главными элементами – высотой и фронтом волны, а также достоверный прогноз этих же

элементов на 2 – 3 суток вперед.

Наличие на судне ЭВМ позволит за короткое время просчитать десятки возможных вариантов

путей и выбрать наивыгоднейший из них.

Таким образом, плавание по наивыгоднейшим путям, прежде всего, предъявляет требования к

широкому охвату значительных акваторий Мирового океана гидрометеорологическими наблюдениями,

составлению синоптических, гидрометеорологических карт и прогнозов и сообщений их на суда, как

готовящиеся к выходу, так и находящиеся уже в море.

33.1.2. Оптимальная скорость судна

Выбранный наивыгоднейший (оптимальный) путь судна наносится на путевые МНК, координаты

маршрутных точек вводятся в АПИ РНС. Производится расчет курсов для рулевого (если необходимо –

с учетом ожидаемых параметров ветра и течения) и ожидаемого времени перехода.

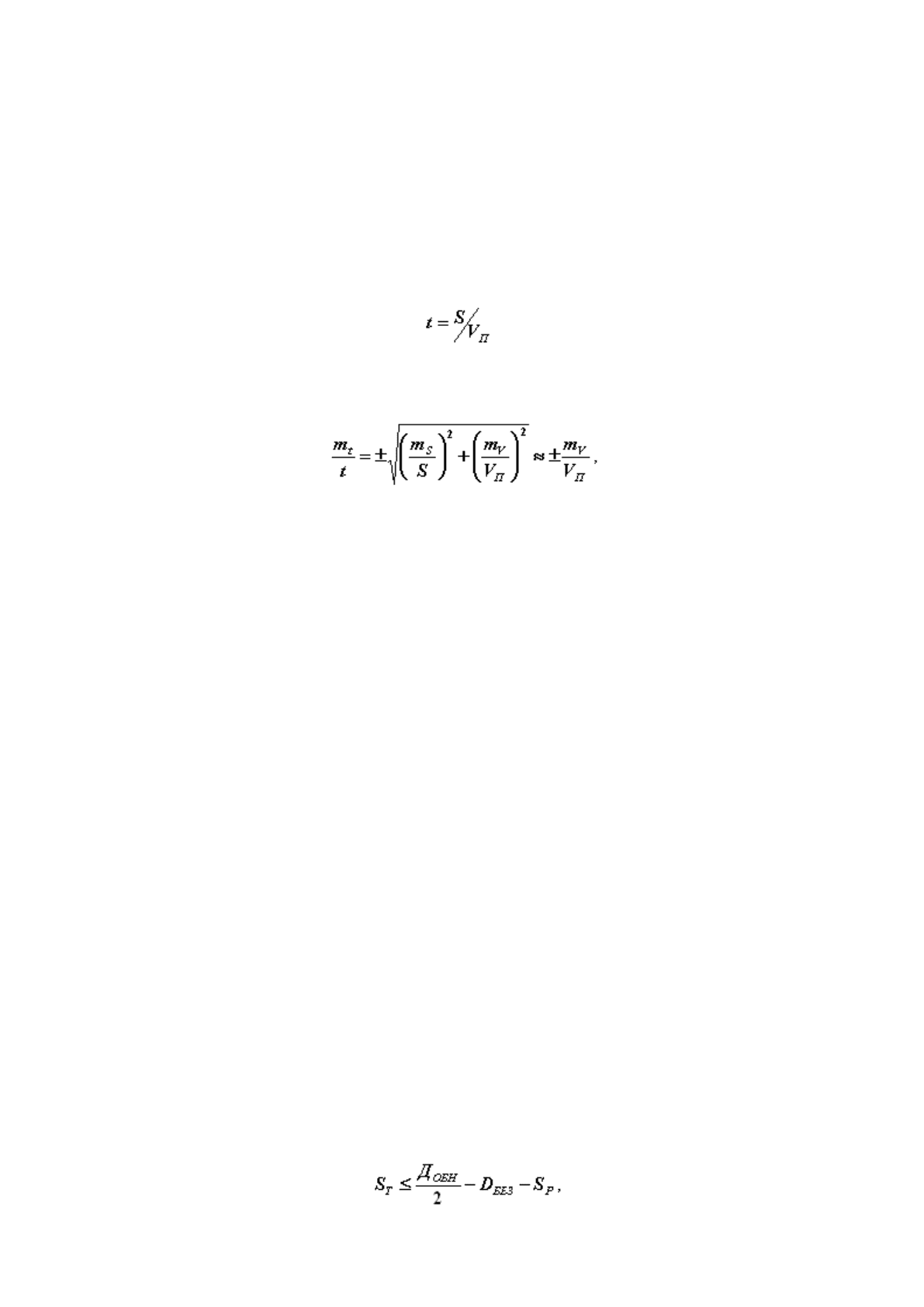

Так как

(33.1)

где V

П

– вероятное значение средней путевой скорости на переходе,

то по формуле СКП функции относительная СКП расчета ожидаемого времени прибытия (ЕТА)

составит:

(33.2)

то есть при достаточно точно известном расстоянии S относительная погрешность расчета ЕТА

равна относительной погрешности в оценке скорости на переходе. Так, если V

П

= 16 уз. и m

V

= ± 1

уз.,то m

t

= ± 4,5 ч при расчетном времени перехода t = 3 сут. или m

t

= ± 15 ч при t = 10 сут.

Поэтому по мере подхода к заданному пункту ранее переданную информацию ЕТА необходимо

уточнять.

Оптимальная скорость судна выбирается с учетом требований предупреждения столкновений,

гидрометеорологических факторов, экономических соображений.

Из экономических соображений судну может быть задана экономическая скорость, при которой

расход топлива на пройденную милю будет наименьшим.

Экономическим ходом часто пользуются в тех случаях, когда в порту назначения предстоит

длительное ожидание причала.

С точки зрения гидродинамики, судоводитель, выбрав безопасную скорость, обеспечивает

отсутствие штормовых повреждений от днищевого и бортового слеминга, гидродинамических ударов

волн по палубному грузу и палубным конструкциям; исключает или сводит к минимуму заливаемость

главной палубы; избегает попадания судна в зону резонансной бортовой качки, снижения остойчивости

и потери управляемости на попутной волне и др.

В большинстве случаев при ветре до 5 ÷ 6 баллов и волнении до 4 баллов на судах водоизмещением

более 12÷15 тыс.т скорость преднамеренно не снижают.

Выбор безопасного сочетания курса и скорости судна рекомендуется производить с

использованием универсальной диаграммы качки Ю.В. Ремеза.

С точки зрения предупреждения столкновений с судами, плавающими предметами, другими

находящимися в море объектами, выбор безопасной скорости (V

БЕЗ

) регламентируют Правила

«МППСС-72».

При хорошей видимости и отсутствии поблизости других судов обычно выбирают режим полного

хода.

При ограниченной видимости(< 5миль) основой для выбора V

БЕЗ

является предположение о

надежной дальности обнаружения (Д

ОБН

) эхо-сигналов наименьших по размеру судов, с которыми

возможна встреча в данном районе.

V

БЕЗ

должна быть такой, чтобы при внезапном обнаружении цели на близких дистанциях (когда нет

времени для определения ее элементов движения и полной оценки ситуации) иметь возможность

остановить судно в пределах половины дальности уверенного обнаружения:

(33.3)