Меликсетов А.В. (ред.). История Китая

Подождите немного. Документ загружается.

НОА в создании нового аппарата. Руководство КПК полностью

воспользовалось обоими путями. В связи со стремлением многих

гоминьдановских чиновников всех уровней администрации от-

межеваться от гибнущего режима КПК имела благоприятные

возможности не только для привлечения ряда старых государст-

венных деятелей к делу создания некоторого политического де-

корума, но и для использования старого низового аппарата, в

том числе и полицейского. Но, конечно же, главной политичес-

кой силой становились кадры и аппарат НОА. Из-за всех этих

обстоятельств новый политический режим складывался прежде

всего как военно-административный. На освобождаемой терри-

тории вся полнота власти переходила в руки военной адми-

нистрации, учреждаемой наступавшей НОА и из состава НОА.

К концу войны вся страна была разделена на шесть больших

административных районов: Северо-Восточный, где уже сущест-

вовало ранее созданное народное правительство, Северный, ад-

министрация которого стала основой создания центрального пра-

вительственного аппарата в Пекине, а также четыре других —

Северо-Западный, Юго-Западный, Восточный, Центрально-

Южный, которые фактически охватывали преимущественно но-

вые освобожденные районы и в которых учреждались военно-

административные комитеты.

В провинциях и крупных городах им подчинялись военно-кон-

трольные комитеты. Этот военный аппарат обладал всей полно-

той власти и на его плечи возлагалось проведение политических

и экономических преобразований.

Таким образом, победоносное развитие борьбы за власть

все больше сводилось к войне двух государственно-политических

структур (гоминьдановской и коммунистической) и двух армий.

Нарастание роли военного фактора, все большая милитаризация

политики, проведение преобразований в основном «сверху» по-

степенно оборачивались возрастающей пассивностью широких на-

родных масс, уменьшением их самостоятельного участия в поли-

тической борьбе, угасанием самодеятельности трудящихся, все

меньше способных наложить отпечаток своей политической ак-

тивности на ход и результаты гражданской войны. Поэтому воз-

раставшая численность воюющих армий не должна затемнять ре-

ального факта снижения подлинной народности революционной

борьбы в Китае во второй половине 40-х гг. в традиционном

для революционного лексикона смысле.

Превалирование военного фактора в борьбе за власть оказало

существенное воздействие на развитие самой КПК. В рассмат-

риваемое время КПК быстро росла численно, не теряя при этом

своей жесткой политической структуры и модифицируя свой

611

идеологический облик, унаследованный от «чжэнфэна». Если к

VII съезду партия насчитывала более 1,2 млн членов, то в июле

1946 г. — 1,5 млн, в декабре 1947 г. — 2,7 млн, в октябре

1948 г. — более 3 млн, в октябре 1949 г. — 4,5 млн. По-прежнему

партия росла в первую очередь за счет сельских парторганизаций,

а с 1948 г. частично и за счет создания парторганизаций в

освобожденных городах. Удельный вес армейских парторганиза-

ций продолжал падать, составляя к концу рассматриваемого пе-

риода менее четверти партийного состава. Наиболее высокими

темпами численность парторганизаций возрастала в новых ос-

вобожденных районах. Чтобы добиться повсеместного создания

парторганизаций и быстрого увеличения их численности, руко-

водство КПК, следуя принятому еще VII съездом КПК кур-

су, пошло на снятие ряда социальных ограничений при приеме

в ряды партии. В 1949 г. в партии крестьяне и выходцы из

крестьян составляли 80%, рабочие — 5%, прочие — 15%. В КПК

насчитывалось 150 тыс. партийных ячеек, в том числе более

120 тыс. сельских, около 3 тыс. заводских, а остальные учреж-

денческие и армейские, причем именно эти последние рассмат-

ривались руководством КПК как наиболее крепкие парторгани-

зации.

Социальный состав КПК во многом определялся реальной

социально-классовой структурой китайского общества, но также

и сознательной политикой руководства КПК. В проводившемся

им регулировании социального состава партии проявлялись пред-

ставление ее руководства о классовой базе партии, социальная

направленность всей политической линии. Обратим внимание

на два взаимосвязанных фактора развития партии.

С одной стороны, по своему социальному составу КПК явля-

ется фактически авангардом широкой социальной коалиции об-

щенационального и общедемократического типа, ставшей ос-

новной движущей силой национально-освободительного движе-

ния. Именно национальный момент выступает как доминирую-

щий при мотивации поддержки КПК широкими массами и при

вступлении в ее ряды. И в этом смысле социальный состав КПК

соответствовал объективному характеру политической борьбы.

С другой стороны, руководство КПК в рассматриваемое время

не видело в рабочем классе наиболее революционной социаль-

ной силы, не идентифицировало себя с рабочим классом, не

связывало с ним перспектив поступательного развития револю-

ции. Представление руководства КПК о ведущей, определяющей

социальной группе в партии хорошо видно из одного внутри-

партийного документа за май 1949 г.: «В настоящее время по-

давляющее большинство социального состава партии — выходцы

612

из крестьян и очень мало рабочих, однако примерно одна треть

из 3 млн с лишним членов партии в течение длительного време-

ни находилась на системе снабжения и по уровню своей со-

знательности по условиям жизни является лучшей частью рабо-

чего класса, в этом — особенность КПК». Очень многозначитель-

ное свидетельство. В этом закрытом документе четко сформули-

ровано представление руководства КПК о социальных силах,

определяющих природу партии. К ним относится то меньшинство

партии, которое фактически составляет кадровый костяк КПК и

НОА (ганьбу), живет, как правило, на казарменном положении

(«находится на системе снабжения»), является по сути дела ядром

профессиональных революционеров.

Формирование такой партийной элиты было характерным для

всей истории КПК, отражая определенные особенности развития

революционного процесса. С самого начала КПК складывалась

из двух социально, как правило, разнородных частей: партийных

«низов», формировавшихся из рабочих, а после 1927 г. — в ос-

новном из деревенской бедноты и солдат, и партийных «верхов»,

состоявших прежде всего из передовой интеллигенции, несшей

в «низы» революционное сознание и партийную организацию.

В условиях быстрого расширения состава партии и взятия власти

роль партийных кадров (гацьбу), способных вести партийно-ор-

ганизационную работу, командовать армейскими частями, стро-

ить новый административный аппарат, резко возрастала, росла

потребность в значительном увеличении их численности. Этим

объясняется тот факт, что уровень грамотности, который в усло-

виях Китая достаточно четко кореллируется с социальным про-

исхождением, выступает как необходимая предпосылка продви-

жения в кадровые работники. Так, в 1949 г. в КПК примерно

четверть состава была фамотной и примерно такая же часть пар-

тии могла быть отнесена к ее кадровому составу: летом 1949 г.

насчитывалось 800 тыс. ганьбу, в том числе 500 тыс. в НОА. Гра-

мотность была необходимой, но не достаточной предпосылкой

продвижения. При прочих равных условиях наиболее существен-

ным фактором продвижения выступает партийный стаж, причем

стремительный рост численности партии после 1937 г. придавал

кадровым работникам с длительным стажем особый вес. Все это

объясняет и специфику социального состава руководящих орга-

нов КПК. Так, даже в 1949 г. удельный вес кадровых работ-

ников пролетарского происхождения (всего 0,5%) был в 10 раз

меньше, чем удельный вес этой социальной фуппы в партии,

ибо рабочие имели, как правило, невысокий образовательный

уровень и небольшой партийный стаж. Поэтому чем выше был

613

руководящий партийный орган, тем меньше в нем было выход-

цев из рабочих и беднейшего крестьянства.

Обстановка длительной и ожесточенной гражданской войны

способствовала, естественно, сплочению кадров партии, осозна-

нию ими себя политической элитой, призванной руководить не-

грамотной, политически пассивной частью партии. Именно кад-

ровая часть партии ощущала себя социально достаточно автоном-

ной, не испытывала реальной потребности идентифицировать

себя с рабочим классом или вообще с какой-либо социальной

силой, не рассматривала себя как политического представителя

более широких социально-классовых сил и по сути дела таким

представителем и не была. В еще большей мере, чем вся партия,

ее ведущая часть фактически была своеобразной военизирован-

ной организацией, относительно сплоченным братством по ору-

жию, жившим по законам сложившегося в течение двух десяти-

летий «военного коммунизма» яньаньского образца и ориенти-

рованным на некапиталистическое, социалистическое развитие

Китая. Вместе с тем это братство испытывало большое воздей-

ствие китайских традиционных социальных организаций (тайные

общества, секты, землячества и т.п.) и воспринималось многими

китайцами скорее как организация примордиального типа, чем

как политическая партия.

Эта активная, руководящая часть партии и определяла, стро-

го говоря, характер всей партии: когда мы говорим об идей-

ном, политическом, социальном облике партии, мы, по сути де-

ла, имеем в виду именно эту ее часть, ее кадровый костяк, ее

ганьбу.

Сами руководители КПК характеризовали свою идейно-теоре-

тическую позицию как «соединение марксизма-ленинизма с прак-

тикой китайской революции», хотя в действительности речь шла

о комплексе социально-утопических идей национального толка,

об «идеях Мао Цзэдуна», о маоизме. В рассматриваемое время

происходит определенная корректировка как идейно-политичес-

ких, так и теоретических позиций руководства КПК, связанная

с особенностями превращения КПК в правящую партию в мас-

штабе всей страны.

В этих новых условиях происходит определенное обострение

борьбы внутри КПК по вопросам путей развития страны после

взятия власти, по проблемам истолкования направлений посту-

пательного развития китайской революции. Противоречивость

развития КПК в новых условиях в полной мере проявилась в

решениях II пленума ЦК КПК, состоявшегося в марте 1949 г.

в дер. Сибайпо (пров. Хэбэй). Основное внимание пленум уде-

лил двум взаимосвязанным проблемам — перенесению центра

614

тяжести работы партии в город и уточнению оценки характера

революции.

В докладе Мао Цзэдуна подчеркивалось, что «...теперь начал-

ся период... руководства деревней со стороны города. Центр

тяжести работы партии переместился из деревни в город». Об-

суждение на пленуме этого решения выявило не только идео-

логическую, но и социально-политическую трудность для руко-

водства КПК изменения достаточно прочно утвердившейся кон-

цепции второстепенного значения работы в городе. Доклад Мао

Цзэдуна, выступления Лю Шаоци и некоторых других участни-

ков пленума показали, что установка на перенесение центра тя-

жести работы в город и опоры в городе прежде всего на рабо-

чий класс не означала принципиального изменения социальных

ориентиров партии. Речь шла пока что об «освоении» освобож-

даемых крупных городов, о мобилизации рабочего класса для раз-

вития производства, о расширении социальной опоры партии в

городах.

Большое значение имело обсуждение на пленуме характера и

перспектив развития революции. Примечателен факт почти пол-

ного отказа докладчика от употребления понятия «новодемокра-

тическая революция» и замены его понятием «народно-демокра-

тическая». Эта терминологическая перемена отражала глубокие

изменения в политической позиции Мао Цзэдуна, для которого

принятие концепции «новой демократии» носило тактический

характер, было лишь средством завоевания власти. Его подлин-

ной целью борьбы была реализация по сути дела коммунисти-

ческой казарменной утопии, сложившейся в долгие годы граж-

данской войны («яньаньский синдром» и т.п.) и не без большого

влияния китайских традиционных утопий различного толка. Те-

иерь, когда завершается разгром Гоминьдана, полагал Мао Цзэ-

дун, и пришло время для реализации подлинных политических и

экономических целей . коммунистического движения. Однако в

руководстве КПК была значительная группа партийных деятелей

(Лю Шаоци, Чэнь Юнь, Дэн Цзыхуэй, Дэн Сяопин, Бо Ибо, в

какой-то мере Чжоу Эньлай и некоторые другие), которые,

учитывая опыт 40-х гг., стали рассматривать концепцию «новой

демократии» как политическую стратегию, рассчитанную на об-

новление Китая в течение довольно длительного времени.

Столкновение этих двух политически различных подходов не

могло не произойти на II пленуме ЦК КПК при решении во-

просов будущего развития нового Китая. Оно привело к опреде-

ленному компромиссу. Так, с одной стороны, пленум не поддер-

жал сторонников «непосредственного перерастания» китайской

революции в социалистическую, указав на длительный характер

615

переживаемого этапа революции, на значительный объем еще

не решенных общедемократических и общенациональных задач,

на полуколониальный и полуфеодальный характер китайского

общества. Однако, с другой стороны, выдавая формулировку о

«руководящей роли рабочего класса» за политическую реальность,

пленум создавал псевдотеоретическую основу для возрождения в

недалеком будущем концепции «непосредственного перераста-

ния» китайской революции, для оживления настроений револю-

ционного нетерпения. Неоднозначно впоследствии трактовалась

и поставленная пленумом задача «...превратить Китай из аграр-

ной страны в индустриальную и построить великое социалисти-

ческое государство»

В полной мере компромиссность работы пленума проявилась

и в обсуждении вопроса об отношении к капиталистическому

укладу в новом государстве. В решениях пленума по этому во-

просу сказано: «Существование и развитие капитализма в Китае,

существование и развитие свободной конкуренции и свободной

торговли не является таким же неограниченным и необуздан-

ным, как в капиталистических странах, но не является также

таким же ограниченным и чрезвычайно сокращенным, как в

новодемократических странах Восточной Европы, оно носит ки-

тайскую форму». Попытка сохранить «новодемократическое» от-

ношение к частному капиталу, найти свой, «особый», «китай-

ский», «суньятсеновский» путь использования капитализма для

социалистического переустройства страны видна очень хорошо в

этом противоречивом решении.

Решения пленума легли в основу работы КПК на заключи-

тельном этапе гражданской войны, определив характер мероприя-

тий в экономической, политической, идеологической сферах.

В ходе гражданской войны постепенно нарастает обращение

руководства КПК к имени и идеям Сунь Ятсена, развиваются

идеи «новой демократии». Антиимпериалистические задачи, спло-

чение единого фронта и особенно истолкование экономических

задач все больше даются с обращением к заветам «отца китайской

революции». В самый канун победы революции Мао Цзэдун

назвал коммунистов «преемниками Сунь Ятсена». В этом про-

явилось стремление КПК перехватить у Гоминьдана знамя рево-

люционного национализма и полностью использовать общенаци-

ональные и общедемократические лозунги. В ходе гражданской

войны КПК сумела во многом преодолеть левачество, уйти в

своей практической политике от утопических построений, сфор-

мулировать и поставить перед китайским народом близкие и

понятные патриотические и демократические цели. Суньятсенизм

в его революционно-прагматической (а не в революционно-уто-

616

пической) ипостаси стал знаменем КПК, под которым и была

одержана историческая победа.

Вслед за развалом гоминьдановского режима и стремитель-

ным наступлением НОА на юг происходит утверждение новой

власти на местах, а к осени 1949 г. уже встал вопрос и о

провозглашении новой государственности 21 сентября в Пекине,

избранном столицей нового китайского государства, открылась

сессия Народной политической консультативной конференции

(НПКК), которая являлась организацией единого национального

фронта, взяв на себя одновременно и функции учредительного

собрания. Сессия приняла ряд документов, связанных с созда-

нием нового государства, в том числе Общую программу НПКК,

в которой были воплощены разработанные II пленумом ЦК КПК

идеи преобразования страны и которая была призвана выпол-

нить функции временной конституции. 30 сентября сессия Из-

брала Центральное народное правительство во главе с Мао Цзэду-

ном. 1 октября 1949 г. на митинге на пекинской площади Тянь-

аньмынь торжественно была провозглашена Китайская Народная

Республика.

Глава XVIII

КИТАЙ В 1949-1957 гг.:

ВЫБОР ПУТИ РАЗВИТИЯ

1. СОЗДАНИЕ НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

И НАЧАЛО МОДЕРНИЗАЦИИ КИТАЯ

Народная политическая консультативная конференция про-

возгласила КНР «государством новой демократии», которое «ве-

дет борьбу против империализма, феодализма, бюрократического

капитала, за независимость, демократию, мир, единство и соз-

дание процветающего и сильного Китая». Сессия НПКК из-

брала Центральный народный правительственный совет (ЦНПС)

в качестве временного высшего органа государственной власти

(до демократического избрания Всекитайского собрания народ-

ных представителей). ЦНПС

сформировал Государственный

совет (высший исполнитель-

ный орган, его премьером стал

Чжоу Эньлай), Народно-ре-

волюционный военный совет,

Верховный народный суд и

Верховную народную прокура-

туру. Все эти органы вместе с

ЦНПС и образовали Централь-

ное народное правительство.

Председателем Центрального

народного правительства стал

Мао Цзэдун, он же возглавил

ЦНПС и Народно-революцион-

ный совет. Мао Цзэдун также

был избран Председателем Все-

китайского комитета НПКК.

Все это свидетельствовало об

очень высокой степени кон-

центрации власти в ее высшем эшелоне в руках одного чело-

века — Мао Цзэдуна, который стал к этому времени харизма-

тическим вождем китайского народа.

Если создание центральных государственных органов было но-

вым делом для взявшей власть КПК, то опыт строительства

местных административных органов управления у КПК был боль-

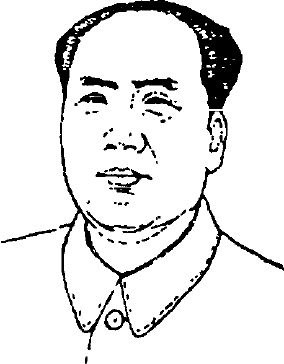

Мао Цзэдун

618

шой. Эти органы уже функционировали в старых освобожденных

районах и повсеместно создавались в новых. Рожденные в ходе

гражданской войны органы местной власти формировались на-

ступавшей Народно-освободительной армией. НОА выступала и

как организатор новой структуры власти, и как основной по-

ставщик кадров для этих органов. На уровне крупных админист-

ративных районов, объединявших несколько провинций, созда-

вались Военно-административные комитеты (ВАК), а в городах —

Военно-контрольные комитеты (ВКК). Военные органы облада-

ли всей полнотой власти. В их задачу входило не только утвержде-

ние на местах новой администрации, но и налаживание хозяй-

ственной деятельности, решение насущных задач снабжения на-

селения продовольствием, восстановление и развитие социальной

инфраструктуры. Даже создание местных организаций КПК воз-

лагалось на военные органы. Такие методы и формы утверждения

новой власти, претендовавшей быть «народной», обусловливались

политической инертностью населения, малочисленностью в но-

вых освобожденных районах парторганизаций, отсутствием демо-

кратических традиций. Эта новая власть представляла собой, по

словам Лю Шаоци, «беспощадную открытую военную диктатуру».

Такой характер власти обусловливался, конечно же, и неза-

вершенностью гражданской войны. 1 октября главнокомандую-

щий НОА Чжу Дэ отдал приказ о развертывании наступления на

юг с целью завершения освобождения страны от гоминьдановс-

ких сил. В октябре развернулось наступление против группировки

Бай Чунси, разгром которой позволил НОА уже 14 октября всту-

пить в Гуанчжоу. Гоминьдановское правительство бежало на ост-

ров Тайвань. В конце года началось наступление НОА в Сычуане

на группировку генерала Ху Цзуннаня и уже 30 ноября был ос-

вобожден Чунцин. В Синьцзян части НОА вступили в октябре, не

встретив серьезного сопротивления. Весной 1950 г. был освобож-

ден остров Хайнань. Сложнее дело обстояло с Тибетом, власти

которого не торопились признать новый порядок. Осенью 1950 г.

части НОА начали поход в Тибет, быстро разгромив тибетскую

немногочисленную и плохо вооруженную армию. После этого

переговоры с тибетскими властями пошли успешнее и 23 мая

1951 г. было подписано Соглашение о мероприятиях по мирному

освобождению Тибета. Соглашение предоставляло Тибету значи-

тельную автономию, предусматривающую сохранение и уваже-

ние местных обычаев и традиций, в том числе сохранение тео-

кратической формы правления.

НОА завершила освобождение страны, объединила (за исклю-

чением Тайваня) историческую территорию китайского государ-

ства, однако гражданская война еще не кончилась. При описании

619

военных действий, особенно на заключительном этапе граждан-

ской войны, подчеркивалось, что чем дальше, тем больше го-

миньдановские армии сдавались без боя, потери убитыми и ра-

неными с обеих сторон делались минимальными. Однако это

не означало, что классово чуждые новой власти элементы пол-

ностью сложили оружие в прямом смысле этого слова. Уже после

образования КНР новой власти пришлось столкнуться с доста-

точно сильным сопротивлением, сломить которое удалось толь-

ко после напряженной борьбы. Так, по официальным данным, к

концу 1951 г. в ходе борьбы с контрреволюцией было уничтоже-

но свыше 2 млн человек. Борьба эта продолжалась и в дальней-

шем. Официальные данные о потерях той и другой стороны не

публиковались, но отдельные сообщения позволяют представить

ожесточенность борьбы. Например, в пров. Гуанси только в тече-

ние 1950 г. от рук контрреволюционеров погибло более 7 тыс. кад-

ровых работников и местных жителей. Все это говорило об углуб-

лении гражданской войны. Если на предшествующем этапе граж-

данская война велась прежде всего армиями на поле боя, то теперь

война была перенесена в социальную толщу страны, она косну-

лась каждой деревни, каждого города. Усиление социально-клас-

сового характера борьбы привело к ее ужесточению, к резкому

возрастанию потерь с обеих сторон.

10 октября 1950 г. ЦК КПК принял решение о развертывании

кампании борьбы с внутренней контрреволюцией. Репрессии при-

няли массовый характер и, как об этом позже говорили сами

руководители КПК, были не всегда обоснованными. Победа КПК

на этом своеобразном этапе гражданской войны была достигнута

не только 'благодаря деятельности армии и репрессивного аппа-

рата, но и благодаря очень эффективной социальной политике,

благодаря политике в духе «новой демократии».

Именно в рамках такого политического подхода КПК про-

должала политику единого фронта, сыгравшую такую важную роль

в победе революции. Поддержавшие КПК в ее борьбе с Гоминь-

даном политические партии и организации получили возмож-

ность продолжать свою деятельность и после образования КНР.

Эта деятельность была, как и прежде, обусловлена поддержкой

демократическими партиями политики КПК. В 1951 г. между КПК

и демократическими партиями было заключено соглашение, ко-

торое разрешало работу демократических партий только в круп-

ных и средних городах среди буржуазии и интеллигенции. Не-

смотря на ограниченные рамки политической деятельности восьми

демократических партий, они оставались важным элементом но-

вой политической структуры страны, не только несколько «де-

мократизируя» новый политический режим, но и позволяя не-

620