Мананикова Б.Н. Психология личности

Подождите немного. Документ загружается.

184

Жизненный стиль является системным основанием функционирования

личности, т. е. это целое, которому подчинены части.

Креативное Я создает субъективную, динамичную, единую,

обладающую уникальным стилем личность из наследственности и опыта.

Креативное Я придает жизни смысл: оно создает цель и средства ее

достижения [101].

Подход к изучению личности Э. Фромма. Человек одновременно

является частью природы и отдельным от нее существом. Как животное,

человек обладает определенными биологическими потребностями, которые

должны быть удовлетворены. Как человеческое существо, он обладает

самосознанием, разумом, воображением. Исключительно человеческими

переживаниями являются чувства нежности, любви и сопереживания,

отношения, интереса, ответственности, идентичности, честности, ранимости,

трансценденции и свободы, ценности и нормы. Эта двуаспектность — бытие

животным и человеком — составляет базовое противоречие человеческого

существования. Понимание человеческой души должно основываться на

анализе человеческих потребностей, вырастающих из условий его

существования:

• потребность в связи с другими (потребность в привязанности)

возникает из того факта, что люди оказываются вырванными из исходного

животного единства с природой и, поэтому, вместо инстинктивных связей,

которыми располагают животные, они вынуждены создавать собственные

отношения, из которых наиболее удовлетворительными оказываются те, что

основаны на продуктивной любви, подразумевающей взаимную заботу,

ответственность, уважение и понимание;

• потребность в трансценденции соответствует человеческой

потребности подняться над своей животной природой, не оставаться

созданием, а стать создателем;

• потребность в укорененности означает, что люди хотят чувствовать

свои природные корни, т. е. хотят быть частью мира, чувствовать, что они

«принадлежат» ему;

185

• потребность в идентичности означает стремление к собственной

идентичности, уникальности своей индивидуальности, но если эта цель не

достигается индивидуальными творческими усилиями, то человек может

обрести некоторый отличительный признак, идентифицируясь с другим

человеком или группой;

• потребность в системе ориентации означает, что людям нужна

определенная система ориентиров, стабильный и последовательный способ

восприятия и понимания мира [101].

Для Фромма это объективно существующие чисто человеческие

потребности, которые нельзя обнаружить у животных. Специфические

проявления этих потребностей, способы реализации внутреннего потенциала

человека детерминируются «социальным порядком», в соответствии с

которым живет человек. Личность человека развивается соответственно

возможностям, предоставляемым конкретным обществом. Иными словами,

приспособление человека к обществу обычно представляет компромисс меж-

ду внутренними потребностями и внешними требованиями, т. е. социальный

характер человека развивается в соответствии с требованиями общества.

Фромм выделил и описал пять типов социального характера, которые

обнаруживаются в современном обществе: рецептивный, эксплуативный,

накопительский, рыночный и продуктивный. Эти типы представляют собой

способ отношения индивидов к миру и друг к другу. Только последний из

них расценивается Фроммом как здоровый. Любой индивид представляет

смешение этих пяти типов или направленностей, хотя одна или две из них

могут выделяться из остальных.

Выдвигая по отношению к людям требования, противоречащие их

природе, общество деформирует и фрустрирует людей. Оно отчуждает их от

«человеческой ситуации» и отказывает в соблюдении базовых условий

существования. Фромм подчеркивает также, что, если общество изменяется в

каком-то важном отно-

186

шении, — это изменение вызывает нарушение в социальном характере.

Подход к изучению личности К. Хорни. Главное понятие Хорни —

«базисная тревога», которое она определяет как чувство изоляции и

беспомощности ребенка в потенциально враждебном мире. Это чувство

может быть порождением следующих факторов среды: прямого и непрямого

доминирования, безразличия, нестабильного поведения, недостатка уважения

к индивидуальным потребностям ребенка и т. д.

У тревожного ребенка развиваются разнообразные стратегии для того,

чтобы совладать с чувствами изоляции и беспомощности. В личностной

динамике конкретная стратегия может обретать характер потребности. К.

Хорни называет эти потребности «невротическими», поскольку они

представляют иррациональные разрешения проблемы:

• невротическая потребность в любви и одобрении характеризуется

желанием доставлять другим удовольствие и соответствовать их ожиданиям,

т. е. человек живет ради хорошего мнения о нем окружающих и чрезвычайно

чувствителен к любому знаку отвержения и недружелюбия;

• невротическая потребность в партнере — опекуне означает, что

человек с такой потребностью переоценивает любовь и чрезвычайно боится

быть брошенным и остаться в одиночестве;

• невротическая потребность в узком ограничении жизни означает,

что человек нетребователен, удовлетворяется малым, предпочитает

оставаться незаметным и превыше всего ценит скромность;

• невротическая потребность в силе проявляется в стремлении к силе

ради нее самой, неуважении к другим, восхвалении силы и презрении к

слабости (люди, которые боятся проявлять силу открыто, могут пытаться

управлять другими посредством интеллектуальной эксплуатации и

превосходства);

187

• невротическое стремление эксплуатировать других;

• невротическая потребность в значимости;

• потребность быть объектом восхищения;

• невротическое стремление к личным достижениям означает, что

люди хотят быть лучше всех и направляют себя ко все большим и большим

достижениям, что является следствием базового отсутствия чувства

безопасности;

• невротическая потребность в самодостаточности и независи-

мости означает, что человек отделяет себя от других и отказывается от

привязанностей к кому-либо или к чему-либо;

• невротическая потребность в совершенстве и безупречности

означает, что боясь совершить ошибку и подвергнуться критике, люди с этой

потребностью стараются стать неуязвимыми и непогрешимыми [101].

В более поздней работе К. Хорни делит эти потребности на три

группы:

• движение к людям (например, потребность в любви);

• движение от людей (например, потребность в независимости);

• движение против людей (например, потребность в силе).

Каждая из этих групп представляет базовую ориентацию по

отношению к другим и к себе. В различии этих ориентации Хорни находит

основу внутреннего конфликта. В отличие от 3. Фрейда и К. Юнга, она не

считает конфликты порождением социальных условий.

Подход к изучению личности Г. Салливана. Главный принцип его

концепции заключается в том, что личность не может быть оторвана от

межличностных ситуаций, и межличностное поведение представляет все, что

может быть рассмотрено как личность.

Г. Салливан не отрицает роли наследственности и созревания в

становлении организма и полагает, что то, что выступает как собственно

человеческое, является продуктом социальных взаимодействий.

Межличностный опыт может изменять физиологическое функционирование

человека, поэтому можно даже ска-

188

зать, что организм теряет статус биологического существа и становится

социальным организмом, обладающим собственными особенными

способами дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения и т. д.

Салливан отмечает, что личность является динамическим центром

различных процессов, происходящих в ряде межличностных полей.

Наиболее важными из них являются динамизмы, персонификации и

когнитивные процессы [101].

Динамизм представляет собой стабильный и регулярно повторяющийся

паттерн поведения, т. е. привычку. Собственно человеческими являются те

динамизмы, которые типичны для межличностных отношений. Большинство

динамизмов служат удовлетворению базовых потребностей организма.

Однако существует важный динамизм, возникающий как следствие тревоги,

который называется динамизмом Я или Я-системой.

Я-система защищает человека от тревоги, поддерживает на высоком

уровне самоуважение и защищена от критики. По мере возрастания

сложности и независимости Я-системы, она препятствует объективной

оценке человеком собственного поведения.

Персонификация является индивидуальным образом самого себя или

другого, представляет комплекс чувств, отношений, представлений,

возникающий на базе опыта, связанного с удовлетворением потребностей

или тревогой.

Когнитивные процессы. Уникальный вклад Салливана в разрешение

проблемы роли познания в функционировании личности — выделение трех

типов переживаний: прототаксические (поток сознания, «сырых»

ощущений, образов, чувств, протекающих через разум чувствующего

существа), паратаксические (причинные связи между переживаниями, не

имеющими друг к другу никакого отношения, например суеверия) и

синтаксические (логический порядок между переживаниями, что дает людям

возможность общаться друг с другом).

Итак, представленные теории Э. Фромма, К. Хорни и Г. Салливана

подчеркивают влияние социальных переменных на форми-

189

рование личности, причем каждая теория по-своему подходит к

сочетанию социальных переменных. Э. Фромм наибольшее внимание

уделяет тому, как структура и динамика конкретного общества формируют

социальный характер человека в соответствии с общими потребностями и

ценностями этого общества; К. Хорни, признавая влияние социального

контекста, в котором обитает человек, больше обращается к формирующим

личность семейным факторам; для Г. Салливана первостепенное значение

имеют взаимоотношения в младенчестве, детстве, отрочестве.

5.4. Проблема личности в бихевиоризме

Философскую основу этого подхода составила концепция английского

философа Дж. Локка, который сформулировал представления о сознании

ребенка при рождении как tabula rasa (чистая доска) и о значимости

прижизненного опыта. Обучение признавалось основным способом

индивидуального развития, источником всех знаний [105]. Локк выдвинул

ряд идей об организации обучения детей на принципах ассоциаций, повторе-

ния, одобрения и наказания. Раскрытие конкретных механизмов обучения

было осуществлено в психологических теориях, созданных его

последователями.

И.П. Павлов выделил классическое обусловливание как простейший

тип научения, при котором на основе непроизвольных безусловных

рефлексов врожденного характера складывается реактивное поведение. Он

экспериментально установил несколько принципов классического

обусловливания: угасание реакции, генерализация стимула, дифференциация

стимулов, обусловливание высших (второго, третьего) порядков [105].

Данные об экспериментальном формировании поведенческих реакций

были использованы психологами-бихевиористами, одним из ярких

представителей которого был Дж. Уотсон. В клас-

190

сическом бихевиоризме схема «стимул — реакция» (S—R) рас-

сматривается как механизм образования новых форм поведения и считается

достаточной для описания процесса образования поведенческого акта любой

сложности. Центральный вывод классического бихевиоризма состоит в том,

что развитие психики происходит при жизни ребенка и зависит в основном

от социального окружения.

Главное внимание в исследованиях детского развития уделялось

изучению условий, способствующих или препятствующих научению, т. е.

образованию связей между стимулами и возникающими на их основе

реакциями. Среда рассматривалась как непосредственное физическое

окружение ребенка, как обстановка, складывающаяся из конкретных

жизненных ситуаций, которые состоят из наборов различных стимулов,

которые могут и должны быть разложены на цепочки раздражителей.

Внешние, средовые воздействия (наборы стимулов), таким образом,

определяют содержание поведения ребенка и характер его развития.

Механизм классического обусловливания до настоящего времени

считается одним из основных в психическом развитии человека, но действие

его ограничено лишь некоторыми, не самыми сложными формами поведения

[105]. Научение сложным навыкам, требующим активности самого человека

(речь, решение математических задач, игра на музыкальном инструменте),

объяснить с точки зрения классического обусловливания затруднительно.

Выяснение вопроса о том, как же возникают совершенно новые для индивида

формы поведения, потребовало разработки новых моделей научения.

Экспериментальное исследование условий приобретения дей-

ствительно нового поведения, а также динамики научения находилось в

центре внимания американского психолога Э. Торндайка, который

сформулировал четыре основных закона научения:

• закон повторения (упражнения): чем чаще повторяется связь между

стимулом и реакцией, тем быстрее она закрепляется и тем она прочнее;

191

• закон эффекта (подкрепления): при выучивании реакций

закрепляются те из них, которые сопровождаются подкреплением

(положительным или отрицательным);

• закон готовности: состояние субъекта (испытываемые им чувства

голода, жажды) способствует выработке новых реакций;

• закон ассоциативного сдвига (смежности во времени): нейтральный

стимул, связанный по ассоциации со значимым, тоже начинает вызывать

нужное поведение [105].

Б.Ф. Скиннер считал, что научными методами можно познать все

поведение человека, поскольку оно детерминировано объективно

(окружающей средой). Он отвергал понятия скрытых психических

процессов, таких, как мотивы, цели, чувства, бессознательные тенденции и

утверждал, что поведение человека почти всецело формируется его внешним

окружением.

Ключевым понятием концепции Скиннера является подкрепление,

которое усиливает реакцию, увеличивает вероятность ее появления. В

бихевиоральном научении признавали два типа подкрепления: первичное

(или безусловное — вода, еда, секс) и вторичное (или условное — деньги,

внимание со стороны значимого другого, одобрение родителей, сверстников,

учителей) [105]. По Скиннеру, вторичные подкрепляющие стимулы

становятся подкреплением в результате прошлого опыта, они общие для

большинства людей и оказывают сильное влияние на их поведение.

Б.Ф. Скиннер выделял также подкрепление позитивное (усиливает

реакцию, сопровождая ее приятными последствиями, например, пища,

внимание) и негативное (усиливает поведенческую реакцию за счет

устранения раздражающих стимулов) и настаивал на том, что позитивное

подкрепление (поощрение желательных образцов) гораздо более надежный

метод формирования поведения и у детей, и у взрослых [105]. В его

концепции развитие ребенка представляет собой обучение его нормативному

поведению (в соответствии с направлениями подкрепления). Постоянный

опыт научения создает то, что в других психологических школах называют

личностью. Уникальность человека задается

192

своеобразным сочетанием генетических характеристик и индиви-

дуальным репертуаром научения. Психическое развитие, таким образом,

отождествляется с научением, т. е. с любым приобретением знаний, умений,

навыков — ив условиях специального обучения, и возникающих стихийно

[105].

В конце 30-х гг. XX в. возникло мощное психологическое направление

социального научения в Америке. Термин «социальное научение» был

введен Н. Миллером и Д. Доллардом для обозначения прижизненного

выстраивания социального поведения индивида через передачу ему образцов

поведения, ролей, норм, мотивов, ожиданий, жизненных ценностей,

эмоциональных реакций. Социализация рассматривалась как процесс

постепенного превращения биологического существа, младенца, в полноцен-

ного члена семьи, группы, человеческого общества в целом, как процесс

приобретения нового социального поведения [86].

Теория социального научения заимствовала некоторые положения из

психоанализа и соединила их с бихевиористскими принципами научения.

Направление социального научения представлено целым спектром теорий,

авторы которых нередко расходятся во взглядах на конкретные механизмы

научения, но поддерживают значимость самой идеи научения социальному

поведению в целом. В области социального научения работают уже

несколько поколений исследователей:

• первое поколение (30—60-е гг. XX в.) — Н. Миллер, Д. Доллард, Р.

Сире, Б. Уайтинг, Б. Скиннер (этих исследователей относят и к

бихевиоризму, и к теориям социального научения);

• второе поколение (60—70-е гг.) — А. Бандура, Р. Уолтере, С. Бижу,

Дж. Гевирц и др.;

• третье поколение (с 70-х г. XX в.) — В. Хартуп, Е. Маккоби, Дж.

Аронфрид, У. Бронфенбреннер и др. [105].

Н. Миллер и Д. Доллард являются первыми представителями

направления социального научения, которые попытались дополнить

основные принципы бихевиорального научения некоторыми положениями и

идеями психоаналитической теории.

193

В отличие от классического бихевиоризма, они признавали роль

внутренней мотивации в поведении, настаивая прежде всего на ее

побудительной функции [105]. Они выделяли первичные побуждения

(драйвы), исходящие из органических потребностей (голод, жажда, боль), и

вторичные, собственно психические (гнев, вина, секс, потребность в

действиях, страх, тревога). Основной регулятор поведения в психоанализе —

принцип удовольствия — был ими трансформирован в принцип

подкрепления (вознаграждения).

Детство в социальном научении понималось как период дезориентации

и расторможенного поведения (по аналогии с проходящим неврозом), а

задача родителей заключалась в том, чтобы социализировать ребенка, т. е.

решить возрастные проблемы, связанные с кормлением, приучением к

горшку, проявлениями агрессии у ребенка, его сексуальной идентификацией

и другими атрибутами нормативного поведения.

Для объяснения приобретения сложного социального поведения

первостепенное значение стали придавать особому типу научения —

визуальному научению, или научению посредством наблюдения [105]. А.

Бандура называет такой способ научения социально-когнитивным [12].

Когнитивное научение подразумевает гораздо большую активность

обучаемого (он становится обучающимся, отслеживает последствия своих

действий, замечает и запоминает, какие из них были успешны по своим

результатам, а какие бесполезны или вредны). Более того, научение не

обязательно требует прямого участия в каком-либо акте, достаточно быть

наблюдателем поведения модели (человека, образец поведения которого

впоследствии воспроизводится). В этом случае человек может опереться на

видимые последствия чужого действия: получить информацию и

скорректировать собственное поведение. Таким образом, наблюдение создает

когнитивный образ действий.

Подкрепление необходимо для сохранения поведения, возникшего на

основе подражания. Прямое внешнее подкрепление

194

поведения в прошлом выполняет побудительную и информативную

функцию. А. Бандура подчеркивает аналогичную роль косвенного

подкрепления (т. е. наблюдения за вознаграждением модели) и

самоподкрепления (позитивной оценки собственного поведения) [105].

Таким образом, если радикальный бихевиоризм утверждает, что поведение

объясняется в терминах стимулов и подкрепляющих последствий, то с точки

зрения А Бандуры необходимо говорить о взаимном детерминизме внешних

ситуационных факторов поведения (таких, как поощрения и наказания) и

внутренних когнитивных (ожиданий, веры, самовосприятия).

Наблюдение модели позволяет сделать вывод о том, какое поведение

является правильным и к каким последствиям оно может привести, но для

объяснения научения многим сложным поведенческим актам (ездить на

велосипеде, делать хирургические операции) механизм имитации

недостаточен. А. Бандура учел возражения о невозможности научиться

новому поведенческому акту лишь наблюдая, и в своем базовом сочинении

«Теория социального научения» в схему «S—R» он включает четыре

промежуточных процесса, необходимых для объяснения того, как подра-

жание модели приводит к формированию у субъекта нового поведенческого

акта:

• внимание и понимание модели определяются свойствами модели

(социальные характеристики, проявления престижа, компетентности, личная

привлекательность), характеристиками образца действий (функциональная

ценность, новизна, зрелищность), сенсорными способностями,

перцептивными установками и мотивами самого наблюдателя, связанными с

предшествующими подкреплениями;

• сохранение, запоминание модели осуществляется посредством

образного и вербального кодирования, когнитивной организации;

• моторно-репродуктивные процессы включают перевод информации,

символически закодированной в памяти, в соответствующие действия, в

реальное поведение;

195

• мотивационные процессы определяют, состоится ли переход

наблюдения к воспроизведению модели в реальном поведении, что связано с

характером переменных подкрепления (внешнее подкрепление, косвенное

подкрепление, самоподкрепление) [105].

А. Бандура описывает несколько разных по сложности видов

социально-когнитивного научения:

• простое подражание (имитация, копирование) модели обеспечивает

«передачу» конкретных действий (угостить лакомством, приветствовать при

встрече);

• абстрактное моделирование (наблюдатель конструирует соб-

ственное поведение, выходящее за рамки конкретных образцов) опирается на

сознательное мышление, когда наблюдатель извлекает общие черты из

внешне различных реакций и устанавливает принципы, формулирует

правила, т. е. может быть выстроен определенный стиль поведения, речи

(быть отзывчивым, доброжелательным, общительным человеком или

настойчивым, агрессивным, безжалостным);

• креативное моделирование включает элементы творчества как

результат инновационного синтеза различных источников влияния [105].

Начиная с середины 1980-х гг. А. Бандура все большее внимание

уделяет именно внутренним факторам развития (самооценке, саморегуляции,

успешности) и предлагает когнитивный механизм самоэффективности для

объяснения функционирования и изменения личности, т. е. изменяется

представление о психологической природе ребенка, который стал

рассматриваться как субъект, не только испытывающий влияние своего

окружения, но и сам воздействующий на него, т. е. партнер по взаимо-

действию.

Итак, в рамках данного подхода, личность — это система социальных

навыков и условных рефлексов, с одной стороны, и си-

196

стема внутренних факторов: самоэффективности, субъективной

значимости и доступности — с другой. Согласно поведенческой теории

личности, структура личности — это сложно организованная иерархия

рефлексов или социальных навыков, в которой ведущую роль играют

внутренние блоки самоэффективности, субъективной значимости и

доступности [78].

5.5. Когнитивистский подход к личности:

К. Левин, Дж. Келли

Подход к изучению личности К. Левина. Он создал теорию поля,

основные черты которой выглядят следующим образом:

• поведение является функцией поля, существующего во время

поведения;

• анализ начинается с целостной ситуации, из которой диф-

ференцируются компоненты;

• конкретного человека в конкретной ситуации можно представить

математически [101].

Левин выделяет в качестве детерминант поведения потребности и

отдает предпочтение психологическому описанию поля, противопоставляя

его физическому или физиологическому описанию.

Итак, важнейшим структурным представлением в данной теории

является: жизненное пространство, включающее человека в окружении

психологической среды.

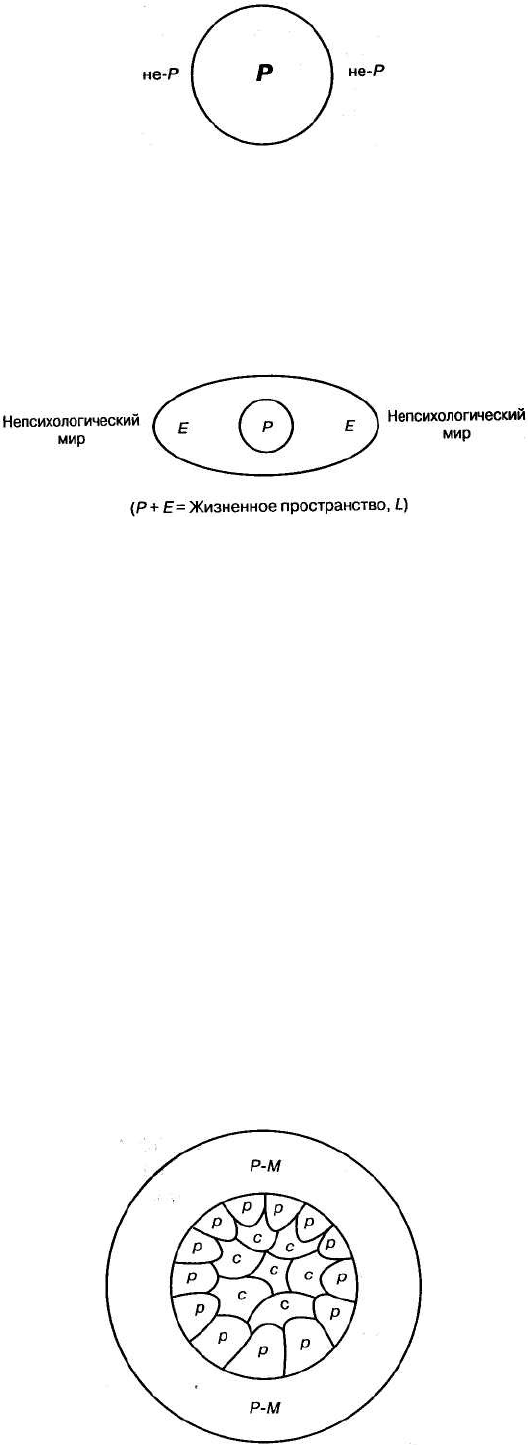

Отделение человека от остального мира находит завершение в образе

замкнутой фигуры. Границы фигуры определяют границы целостности,

известной как «человек». Все находящееся внутри границ, обозначается Р,

все, лежащее за пределами границ, обозначается не-Р (рис. 16).

Таким образом, человек представлен как отделенный от большей

целостности, но и включенный в нее.

197

Рис. 16. Отделение человека от мира

(Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 2000)

Следующая картина иллюстрирует психологическую среду (рис. 17).

Рис. 17. Психологическая среда

(Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 2000)

Пространство внутри эллипса, не включая круг, — психологическая

среда (Е), а все пространство внутри эллипса, включая круг, — жизненное

пространство (L). Пространство вне эллипса репрезентирует

непсихологические аспекты мира — пространство физического мира.

Жизненное пространство включает все, что нужно знать для понимания

конкретного поведения человека [101].

Между жизненным пространством и физическим миром находится

проницаемая граница, т. е. события в психологической среде могут вызвать

изменения в физическом мире, и наоборот.

Структура человека не гомогенна, она подразделяется на взаи-

мокоммуницирующие и взаимозависимые части. Внешняя часть

представляет перцептуально-моторный регион, а центральная — внутренний

(рис. 18).

198