Лотоцкий С.С. Война в Корее. 1950 - 1953

Подождите немного. Документ загружается.

361

лянного репера с помощью коэффициента «К». При этом

условия пересеченного и горного рельефа затрудняли

ударную пристрелку (особенно 76-мм пушек); ощущал-

ся недостаток в дистанционных взрывателях.

В использовании артиллерии отмечались следующие

недостатки: не всегда учитывались условия местности, ста-

вилось слишком много огневых задач, что часто превыша-

ло огневые возможности артиллерии; при форсировании

водных преград часто в силу отсутствия достаточного опы-

та и необходимых средств подавление противника на про-

тивоположном берегу планировалось только располагав-

шегося у самого берега. В результате основная группиров-

ка противника на противоположном берегу, находившаяся

на глубине 2—3 км, не подавлялась и форсирование реки

часто срывалось или слишком затягивалось.

Обычно централизованное управление артиллерией

сохранялось только на период подготовки атаки. В ходе

боя в глубине обороны противника управление артилле-

рией было децентрализованным.

Горный рельеф местности затруднял боевое использо-

вание артиллерии, ее перемещение и ограничивал районы

ее размещения. Вместе с тем при планировании переме-

щения артиллерии не учитывалась пропускная способность

дорог. При недостаточном учете этих обстоятельств в ходе

боевых действий в 1950—1951 гг. артиллерийские части и

подразделения во время движения часто перемешивались,

иногда создавались пробки на основных дорогах, вслед-

ствие чего артиллерия отставала от поддерживаемой пе-

хоты. Не уделялось должного внимания разведке просе-

лочных дорог для перемещения артиллерии, не применялся

объезд крупных населенных пунктов и городов, которые

являлись объектами налетов авиации противника, не стро-

ились колонные пути.

Комендантская служба во время маневра и перемеще-

ния артиллерии не организовывалась даже на направле-

ниях, где сосредоточивалось значительное количество

артиллерии. Одним из существенных недочетов при пе-

ремещении артиллерии была недостаточная разведка мар-

шрутов движения. Особенно это сказывалось на действи-

ях артиллерии при форсировании водных преград Так,

362

например, при форсировании р. Ханган 29—30 июня 1950 г.

и р. Нактонган 3—5 августа 1950 г. артиллерия переправля-

лась в течение трех суток с помощью подручных перепра-

вочных средств, а на этих реках впоследствии были разведа-

ны и оборудованы броды, которые могли быть использова-

ны даже при сильном подъеме уровня воды.

Устранять эти недочеты командный и рядовой состав

артиллерийских частей и подразделений обучался непос-

редственно в ходе боев.

В 1952 г. были проведены сборы всех артиллерийских

командиров, начиная от командующих артиллерией ар-

мий до командиров артиллерийских и минометных бата-

рей. В результате уровень подготовки командиров-артил-

леристов заметно повысился. Кроме того, в ходе боев в

артиллерийских подразделениях выросла значительная

группа солдат-наблюдателей, которые усвоили простей-

шие способы стрельбы и являлись ближайшими помощ-

никами командиров батарей.

В условиях боев в горах борьбу с артиллерией про-

тивника вела главным образом гаубичная артиллерия.

Однако из-за отсутствия средств артиллерийской инст-

рументальной разведки и ограниченного количества гау-

бичной артиллерии в первую очередь подавлялись те ба-

тареи противника, которые были расположены на незна-

чительной глубине и обнаруживали себя при стрельбе.

Большие трудности встречались при борьбе с танками

противника, ведущими огонь с закрытых позиций.

Подвоз боеприпасов в начале войны оказался весьма

сложной задачей. Из-за больших разрушений на желез-

ных дорогах и отсутствия автотранспорта войска испы-

тывали серьезные недостатки в вооружении и боепри-

пасах. В последующем начиная с 1951 г. острого недо-

статка в боеприпасах уже не ощущалось. В армиях

поддерживался постоянный запас в пределах 1—1, 5 бо-

евого комплекта; кроме того, на центральных и голов-

ных складах было до 0, 3—0, 4 боевого комплекта.

Боевое применение артиллерии в обороне. При созда-

нии группировок артиллерии в обороне учитывалась не-

обходимость применения сосредоточенного огня на ре-

шающих направлениях. С этой целью за счет артиллерий-

363

ских средств армии и РГК в пехотных полках, действо-

вавших на главном направлении, создавались полковые

артиллерийские группы в составе 3—4 дивизионов, а в

дивизиях — дивизионные артиллерийские группы в со-

ставе 2—3 дивизионов каждая. Армейские артиллерийс-

кие группы создавались в исключительных случаях.

Указанная группировка артиллерии позволяла в слу-

чае надобности сосредоточивать в полосах обороны пе-

хотных дивизий огонь 5—6 дивизионов.

Плотности артиллерии в обороне были в пределах

7—10 орудий и минометов на 1 км фронта, а на главных

направлениях они достигали 50—60 орудий и миноме-

тов на 1 км фронта. Опыт показал, что такая плотность

артиллерии обеспечивала устойчивость обороны.

Боевой порядок артиллерийских групп строился с та-

ким расчетом, чтобы большая часть артиллерии имела

возможность сосредоточить огонь на направлении пред-

полагаемого главного удара противника. Огневые пози-

ции артиллерии обычно выбирались на вершинах высот

или на их скатах на удалении до 8 км от переднего края

своих войск. Такое удаление обусловливалось необходи-

мостью поддерживать свои войска в бою за удержание

первой и второй оборонительных позиций без смены ог-

невых позиций, так как смена огневых позиций в услови-

ях горно-лесистой местности была крайне затруднитель-

на на. Кроме того, такое удаление огневых позиций

способствовало уменьшению потерь от артиллерийско-

го огня противника, который располагал значительным

количеством дальнобойных орудий и боеприпасов к ним,

что позволяло ему вести интенсивную борьбу с артилле-

рией обороняющихся войск.

С конца 1952 г. орудия на позициях укрывались в тун-

нелях, что значительно повышало их живучесть. Для

стрельбы подготавливались площадки непосредственно

у выходов из туннелей, по окончании стрельбы орудия

вновь укрывались. В ходе боевых действий выявилась

необходимость строить туннели сквозного типа, с тем

чтобы артиллерия могла маневрировать в любом направ-

лении. При таком размещении артиллерия несла сравни-

тельно небольшие потери. Артиллерия, приданная ротам

364

и батальонам, располагалась вблизи переднего края и в

зависимости от местности и количества размещалась яру-

сами, обычно поорудийно. Заслуживает внимания уста-

новка орудий на вершинах и скатах отдельных высот для

ведения огня прямой наводкой по противнику, движуще-

муся вдоль лощин по дорогам. Огонь этих орудий был

весьма эффективным.

Наблюдательные пункты выбирались также на скатах

высот и оборудовались укрытиями туннельного типа.

Система огня артиллерии и минометов организовыва-

лась с учетом местности, на которой оборонялись войска.

Сосредоточенный огонь по участкам вероятного располо-

жения противника на подступах к обороне велся обычно

5—6 дивизионами. Такого количества артиллерии было

достаточно, так как районы вероятного расположения про-

тивника обычно не превышали 30 га. Участки сосредото-

ченного огня намечались непосредственно на подступах к

переднему краю и внутри оборонительной полосы. Иног-

да сосредоточенный огонь в глубине обороны имел реша-

ющее значение для восстановления положения.

Для поражения танков противника при движении их

к переднему краю применялся подвижный заградитель-

ный огонь. Первый рубеж подвижного заградительного

огня обычно назначался в 1, 5—2 км впереди переднего

края обороны, последний рубеж — в районе выхода тан-

ков противника в зону действительного огня орудий, вы-

деленных для ведения огня прямой наводкой. Однако

вследствие недостаточного количества 122-мм орудий

и отсутствия орудий более крупных калибров подвиж-

ный заградительный огонь был малоэффективным. В

местах, наиболее доступных для пехоты противника,

подготавливался неподвижный заградительный огонь

перед передним краем обороны и на нескольких рубе-

жах в ее глубине.

Для обеспечения стыков и флангов подготавливался

сосредоточенный и заградительный огонь; если стык был

танкодоступным, то туда выдвигалась противотанковая

артиллерия. Следует отметить, что иногда подготовке огня

на стыках (в войсках КНА) не придавалось значения. В

войсках КНД прикрытию стыков уделялось больше вни-

365

мания, практиковалось взаимное перекрытие стыков ог-

нем артиллерии соседних частей и соединений. В связи с

этим американским войскам почти никогда не удавалось

прорвать оборону китайских добровольцев на стыках.

Управление артиллерийским огнем осуществлялось по

карте, на которую наносились все виды запланированных

огней, сигналы вызова того или другого вида огня и ис-

ходные данные для стрельбы по каждому участку. Целе-

указание для ведения огня по неплановым участкам обыч-

но производилось по координатам.

Управление огнем артиллерии осуществлялось с на-

блюдательных пунктов артиллерийских командиров. Эти

наблюдательные пункты обычно размещались совмест-

но с наблюдательными пунктами общевойсковых коман-

диров, что облегчало поддержание взаимодействия артил-

лерии с пехотой и танками и способствовало более быст-

рому решению возникавших огневых задач.

Для повышения активности обороны и скрытия груп-

пировки артиллерии практиковалось применение кочую-

щих орудий и батарей, которые выдвигались ближе к пе-

реднему краю. Это мероприятие заставило противника

располагать свою артиллерию на большем удалении от

переднего края обороны войск КНД и КНА.

В ходе боевых действий КНА и КНД часто применялся

маневр огнем артиллерии. Маневр артиллерии колесами

осуществить не всегда удавалось, так как служба регули-

рования на маршрутах была организована слабо, а дисцип-

лина марша при перемещении артиллерии нарушалась.

Борьбу с танками вели в основном орудия, выделен-

ные для стрельбы прямой наводкой (расположенные на

переднем крае и в глубине обороны).

Противотанковая оборона организовывалась только на

танкодоступных направлениях. На этих направлениях в

пределах глубины главной полосы обороны (6—8 км)

создавались противотанковые районы, в которые вклю-

чалось по 7—8 орудий, что в условиях данной местности

было достаточно.

Противотанковые средства на танкодоступной мест-

ности обычно располагались в три линии. В первой ли-

нии на участках полков первого эшелона (на переднем

366

крае, в укрытых местах, у подножья гор и на их склонах)

огневые позиции занимали противотанковые реактивные

ружья и 57-мм безоткатные орудия. Они предназначались

для борьбы со штурмующими танками противника. Во

второй линии, на удалении 1000 м от первой, огневые

позиции занимали 57-мм противотанковые орудия, 76-мм

полевые орудия и танки. Огонь противотанковые сред-

ства второй линии открывали по танкам, прорвавшимся

в глубину обороны через первую линию противотанко-

вых средств, а также по пехоте противника, чтобы отсечь

ее от танков. В третьей линии, на удалении 3—5 км от

второй, находились огневые позиции горных пушек, ко-

торые предназначались для подавления пехоты и саперов,

идущих за танками, и для ведения сосредоточенного огня

по большим группам пехоты и танков противника.

На местности, недоступной для движения танков и на

которой не было дорог, система противотанкового огня

создавалась для прикрытия отдельных танкодоступных

лощин. Противотанковые орудия в этих случаях распо-

лагались по обе стороны лощины, у подошвы высот и

образовывали своеобразный «артиллерийский коридор».

Танки противника пропускались в «коридор» и расстре-

ливались фланговым огнем.

Артиллерийско-противотанковые резервы создавались

лишь в пехотных дивизиях, обычно в составе артилле-

рийско-противотанкового дивизиона. Артиллерийско-

противотанковый резерв подготавливал противотанковый

район на важнейшем танкоопасном направлении в глу-

бине обороны дивизии с учетом возможности маневра и

развертывания на нескольких направлениях. Он действо-

вал совместно с подвижным отрядом заграждения, кото-

рый, как правило, был подчинен командиру артиллерий-

ско-противотанкового резерва.

Кроме того, для борьбы с танками противника органи-

зовывались противотанковые группы (по 3 бойца), кото-

рые вооружались ручными противотанковыми средствами

(обычно по 4—6 противотанковых гранат на человека),

противотанковыми реактивными ружьями, зажигательны-

ми и другими средствами. Указанные группы вели борьбу

с танками противника обычно из засад.

367

Основными задачами артиллерии при проведении ча-

стями и соединениями контратак являлись: поддержка

войск первого эшелона в борьбе за удержание рубежей,

обеспечивающих развертывание войск для проведения

контратак; воспрещение подхода резервов противника;

подготовка и поддержка контратак.

В планах артиллерийского обеспечения контратак,

разрабатываемых штабами артиллерии дивизий (иногда

армии), указывались возможные варианты действий про-

тивника, рубежи развертывания и направления действий

общевойсковых соединений, предназначенных для нане-

сения контратак, состав и задачи привлекаемой артилле-

рии, районы ее развертывания, а также сигналы вызова и

прекращения огня.

Артиллерийская подготовка контратак проводилась

обычно в течение 5—10 мин, а иногда 30—40 мин. Под-

держка контратакующих частей осуществлялась после-

довательным сосредоточением огня на глубину 1, 5—2 км,

а далее — по вызову общевойсковых командиров.

Контратаки, как правило, проводились с наступлени-

ем темноты. В этих условиях эффективность артиллерий-

ского огня была значительно ниже, чем днем; часто теря-

лось взаимодействие с пехотой, которая в последующем

вынуждена была вести бой без поддержки артиллерии.

Плотность артиллерии, участвовавшей в поддержке кон-

тратакующих войск, достигала 50—60 орудий и миноме-

тов на 1 км фронта.

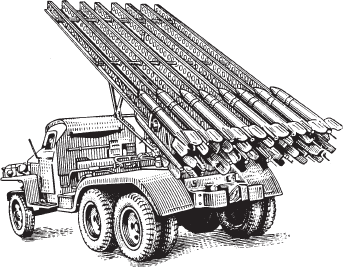

Боевая машина

реактивной артиллерии

БМ-13

368

При обороне морского побережья в начале войны счи-

талось, что войска должны были располагаться в горных

районах, значительно удаленных от берега, и наносить

контратаки из глубины по уже высадившемуся на берег

противнику. В связи с этим и большая часть артиллерии

и минометов занимала огневые позиции на таком удале-

нии от берега, которое превышало дальность действен-

ного огня артиллерии, а следовательно, десант против-

ника мог беспрепятственно высаживаться на берег.

Опыт боевых действий по отражению морских десан-

тов противника показал несостоятельность такого спосо-

ба обороны морского побережья. В последующем пере-

дний край обороны на многих участках морского побере-

жья был вынесен к урезу воды. Войска первого эшелона

располагались непосредственно у береговой линии. Ар-

тиллерия занимала огневые позиции возможно ближе к

берегу. Основные усилия артиллерии сосредоточивались

на отражении морского десанта при подходе его к берегу

и высадке на берег. При этом большое внимание уделя-

лось уничтожению десантных средств противника, кате-

ров, обеспечивающих непосредственную поддержку, ми-

ноносцев и сторожевых кораблей, осуществлявших ар-

тиллерийскую поддержку десанта. Линейные корабли и

крейсера противника из-за отсутствия в войсках КНА и

КНД дальнобойной артиллерии воздействию артиллерий-

ского огня не подвергались, что позволяло им беспрепят-

ственно подходить к берегу на дистанцию до 5,5 км и на-

носить серьезные потери войскам КНА и КНД.

Однако с началом применения в системе обороны мор-

ского побережья 107-мм пушек (поступили на вооруже-

ние в 1952 г.), 76-мм и 90-мм танковых пушек действия

надводных кораблей противника стали более ограничен-

ными. Огонь прямой наводкой из этих орудий вынуждал

крейсера противника держаться от берега на расстоянии

12—15 км, что в значительной степени снижало эффек-

тивность огня корабельной артиллерии противника.

Огневые позиции артиллерии, выделенной для стрель-

бы прямой наводкой, выбирались на возвышенностях

вдоль берега с учетом изменения уровня воды вследствие

приливов и отливов, в местах, откуда можно было нано-

369

сить противнику максимальные потери. Укрытия туннель-

ного типа надежно предохраняли орудия и их расчеты от

поражения огнем корабельной артиллерии и от ударов

авиации противника. Управление огнем этой артиллерии

возлагалось на начальников артиллерии пехотных пол-

ков. 107-мм пушки располагались поорудийно на особо

важных направлениях (в портах) и укрывались в прочных

туннелях, устроенных в прибрежных высотах и скалах.

У входов и выходов из туннелей оборудовались площад-

ки для ведения огня. При организации обороны морского

побережья в районах вероятной высадки десантов против-

ника создавались полковые, а иногда и дивизионные ар-

тиллерийские группы.

Применение зенитной артиллерии для прикрытия

войск. В начале войны вследствие слабого зенитного

прикрытия войск КНА американская авиация действо-

вала безнаказанно.

Увеличение количества зенитной артиллерии в КНА и

у КНД вынудило американскую авиацию отказаться от

бомбардирования с пикирования, а бомбометание самоле-

тами В-29, В-26 вести с высот 7—8 тыс. м. С июня 1952 г.

американская авиация перестала действовать в дневное вре-

мя небольшими группами и перешла к массированным на-

летам группами в 40—180 самолетов. Бомбардирование в

составе таких групп осуществлялось с высот 4—5 тыс. м.

Авиация в первую очередь стремилась подавить зенит-

ную артиллерию. Следует отметить, что при налетах на

батареи МЗА с малых высот американская авиация не-

сла большие потери. Например, в сентябре 1952 г. 36 са-

молетов F-51 пытались подавить дивизион войсковой зе-

нитной артиллерии (МЗА). За 4 часа боя американская

авиация потеряла 8 самолетов, а дивизион МЗА — 12 че-

ловек и одну 37-мм пушку. Огонь МЗА был наиболее

эффективным при стрельбе по пикирующим самолетам.

Около 70% всех пикирующих и низко летающих самоле-

тов противника, сбитых зенитной артиллерией, приходит-

ся на артиллерию МЗА.

Эффективность огня СЗА была менее высокая, так как

радиолокаторы часто не работали (главным образом из-

за отсутствия запасных частей). Кроме того, зенитчики

370

были недостаточно обучены выверке приборов управле-

ния зенитным огнем, поэтому часто зенитный огонь вел-

ся методом «завес», что приводило к очень большому

расходу снарядов и в значительной степени снижало эф-

фективность огня зенитной артиллерии.

В ходе боевых действий зенитная артиллерия, как РГК,

так и войсковая, испытывала затруднения при смене ог-

невых позиций вследствие несовершенства колесных тя-

гачей, которые с трудом могли перевозить орудия в ус-

ловиях пересеченной местности и не могли поднимать

орудия на огневые позиции в горах. Поэтому в ряде слу-

чаев зенитная артиллерия вынуждена была занимать ма-

лопригодные огневые позиции. Значительные трудности

артиллерия испытывала также и при оборудовании огне-

вых позиций в каменистом грунте, так как средств меха-

низации инженерных работ не было.

Краткие выводы. Опыт боевых действий подтвердил,

что в горных условиях наиболее эффективным является

огонь гаубичной артиллерии и минометов. В связи с этим

в ходе войны происходило непрерывное увеличение коли-

чества артиллерии с навесной траекторией и минометов.

Количество гаубичной артиллерии в КНА к концу войны

возросло более чем в два раза, 82-мм минометов — по-

чти в пять раз и 120-мм минометов — почти в девять раз.

Ощущалась потребность также в орудиях навесного огня

более крупных калибров.

Опыт боев показал, что даже при недостаточном ко-

личестве артиллерии можно было, применяя маневр, со-

здавать на важнейших направлениях необходимые груп-

пировки артиллерии как в наступательных, так и в обо-

ронительных боях.

Организация противотанковой обороны артиллерийс-

кими средствами путем создания «коридоров» с распо-

ложением противотанковых орудий на обоих скатах вы-

сот являлась в данных условиях целесообразной. Кроме

того, выявилась необходимость применять для противо-

танковой обороны пушки более крупных калибров.

Опыт подтвердил, что при обороне морского побере-

жья решающее поражение десанту целесообразно нано-

сить еще при пересадке его на высадочные средства и на