Лотоцкий С.С. Война в Корее. 1950 - 1953

Подождите немного. Документ загружается.

351

имелось по 36 механиков для ремонта машин. В задачу

секции обслуживания и эвакуации (18 человек) входила

эвакуация с поля боя танков и других машин, выведен-

ных из строя огнем противника. Для этой цели секция

имела машину (М32) для ремонта и эвакуации танков,

две четырехтонные и две десятитонные аварийные маши-

ны. Секция ремонта оружия (30 человек) отвечала за ре-

монт и восстановление стрелкового и артиллерийского

вооружения дивизии. Взвод снабжения (44 человека) от-

вечал за обеспечение своей роты запасными частями,

материалами и ремонтным оборудованием.

Следует указать, что машина (М32) для ремонта и эва-

куации танков имела ряд существенных недостатков. Ее

гусеницы были слишком узки и не обеспечивали доста-

точной проходимости. Мощность двигателя была слиш-

ком мала, чтобы эвакуировать застрявшие танки или что-

бы буксировать частично поврежденные танки по тяже-

лому грунту.

В бою ремонтные подразделения танковых рот и бата-

льонов продвигались за своими подразделениями и вели

ремонт и эвакуацию танков, вышедших из строя.

Ремонтные секции танковых рот производили мел-

кий ремонт, при необходимости более сложного ремон-

та неисправные танки передавались ремонтным взводам

батальонов. При этом танки не буксировались средства-

ми рот, а обычно сообщалось их местоположение и ха-

рактер повреждения. Неисправности танков классифи-

цируются на повреждения: ходовой части, башни, мото-

ра и трансмиссии.

Ремонтные взводы производили более сложный ре-

монт, включая замену отдельных агрегатов. В тех случа-

ях, когда ремонтные взводы батальонов не в состоянии

были выполнить ремонт, он осуществлялся подразделе-

ниями артиллерийско-технической службы, которые

обычно располагались на удалении 32 км и больше от

линии фронта. Ремонт танков производился с использо-

ванием готовых запасных частей.

Приведем пример организации ремонта и эвакуации

танков 9-го американского армейского корпуса в насту-

пательных боях 1950 г.

352

Чтобы обеспечить ремонт и эвакуацию машин на поле

боя при наступлении, начатом 24 ноября 1950 г., артил-

лерийско-техническая служба 9-го армейского корпуса

на основе опыта танковых частей разработала систему

ремонтно-эвакуационной службы применительно к ме-

стным условиям.

Система состояла в объединении эвакуационных и ре-

монтных средств в каждой дивизии под централизован-

ным контролем специального органа, названного служ-

бой дивизионного ремонта. Эта система должна была

способствовать координации использования всех ремон-

тно-эвакуационных средств.

Особое значение придавалось максимальному исполь-

зованию подвижных ремонтных бригад для производства

ремонта на месте, вдоль заранее намечаемой оси эвакуа-

ции, восстановления и ремонта танков.

Действия подвижных ремонтных бригад должны были

координироваться непосредственно службой дивизионно-

го ремонта, которая использовала бы при этом радиосвязь

и телефон. Такая организация ремонта и эвакуации, по

мнению американцев, при недостатке ремонтно-эвакуа-

ционных средств себя оправдала.

Эвакуация подбитых и поврежденных американских

танков осуществлялась вышестоящим звеном, куда под-

чиненные подразделения подавали заявку с указанием

местонахождения танка и характера его повреждения.

Эвакуация поврежденных машин с поля боя в Корее пред-

ставляла для американцев серьезную проблему. Исполь-

зование для этих целей ремонтно-эвакуационных частей

обязательно сопровождалось при наступлении войск со-

зданием «пробок» на единственной дороге, имеющейся в

полосе действия каждой дивизии и использовавшейся в

качестве основного пути подвоза.

Другим затруднением при эвакуации поврежденных

танков с поля боя являлось отсутствие экипажей на по-

врежденных танках.

Кроме того, следует отметить, что эвакуация повреж-

денных американских танков типа М46 представляла

большую трудность. Установленная на этом танке гид-

ромеханическая трансмиссия затрудняла его буксиров-

ку при неработающем двигателе, так как танк трудно

было поворачивать.

Как уже указывалось, ремонтно-эвакуационная маши-

на М32 не соответствовала требованиям, предъявляемым

к машинам, предназначенным для ремонта и эвакуации

танков на поле боя. Танковые части часто вынуждены

были использовать один или даже два танка для эвакуа-

ции застрявшего или серьезно поврежденного танка.

Серьезные недостатки в вопросе организации ремонт-

но-эвакуационной службы, выявившиеся в Корее, выну-

дили американское командование провести работы по

пересмотру штатной структуры ремонтно-эвакуационных

частей и подразделений и принять меры к оснащению их

более мощной эвакуационной техникой. Известно, что

после войны были созданы более мощные эвакуацион-

ные машины такие, как М74, М75 на базе танков М4АЗ

«Шерман» и Т51 на базе танка М48.

Снабжение танковых рот пехотных полков запасны-

ми частями осуществлялось через артиллерийско-техни-

ческую службу танковых батальонов пехотных дивизий

и за счет демонтажа подбитых танков.

Краткие выводы. Боевые действия в Корее в начале

войны заставили американцев пересмотреть свои взгля-

ды на использование танков и отказаться от мысли, что в

условиях горно-лесистой местности с наличием в доли-

нах заболоченных рисовых полей танки могут выполнять

весьма ограниченные задачи. Поэтому в последующих

боях и, в частности, в период наступления с пусанского

плацдарма и высадки десантов в Инчхоне американцы

применяли танки в больших масштабах.

В вопросы применения танков в наступлении и оборо-

не ничего нового в сравнении с положениями, изложен-

ными в уставах, внесено не было. Попытки американско-

го командования применить танки для развития успеха в

отрыве от пехотных частей и на большую глубину успе-

ха не имели.

Заслуживает внимания практика использования тан-

ков в обороне и в наступлении на танкодоступной мест-

ности для усиления огня артиллерии стрельбой с закры-

тых позиций.

354

1. Артиллерия Корейской народной армии

и китайских добровольцев

Изменения в организации и вооружении артиллерии.

Развитие артиллерии КНА в ходе боевых действий шло

по линии качественного изменения и количественного

увеличения, улучшения форм организации, повышения

уровня боевой подготовки личного состава, а также со-

вершенствования способов ее боевого применения. Су-

ществовавшая в начале войны организация артиллерии

не отвечала условиям ведения войны в горных районах.

В артиллерии преобладали пушки, и было сравнительно

мало гаубиц и минометов, а также зенитной артиллерии.

В связи с этим командование КНА с начала войны при-

ступило к реорганизации артиллерии.

В артиллерийском полку пехотной дивизии был вве-

ден минометный дивизион (24 120-мм миномета). В ми-

нометных ротах пехотных батальонов количество мино-

метов увеличилось с 9 до 12, а расчет каждого миномета

был доведен до 9 человек. Кроме того, были изготовле-

ны специальные вьюки для перевозки минометов в горах

на лошадях.

В 1952 г. были дополнительно сформированы один полк

артиллерии резерва Главного командования (36 122-мм

гаубиц) и армейские минометные полки (36 120-мм ми-

нометов). В 1953 г. имевшиеся два артиллерийских пол-

ка РГК были развернуты в гаубичные артиллерийские

бригады, а минометные полки — в армейские миномет-

ные бригады. Артиллерия, предназначенная для оборо-

ны морского побережья, была выделена в отдельную

Глава восьмая

ПРИМЕНЕНИЕ

АРТИЛЛЕРИИ

355

группу. При управлении командующего артиллерией

КНА был создан отдел береговой обороны и назначен

заместитель командующего артиллерией по береговой

обороне.

В ходе боевых действий отдельные артиллерийские

части переходили с механической тяги на конную.

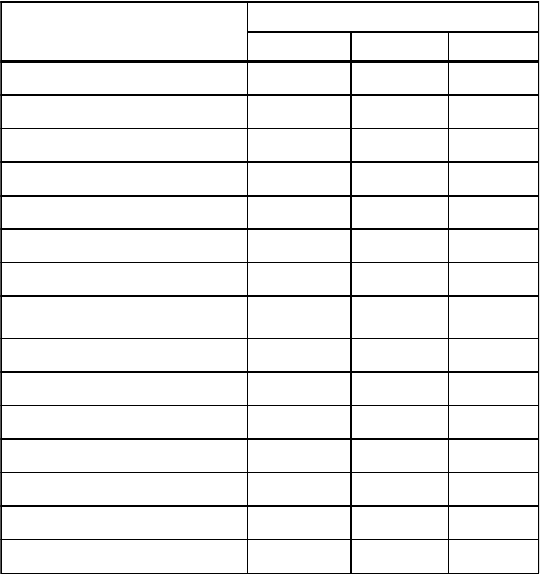

Изменение фактического количества артиллерии КНА

по калибрам в ходе войны показано в табл. 22.

ТАБЛИЦА 22

* Применение зенитной артиллерии для прикрытия объектов тыла изло-

жено в главе 12.

В ходе войны увеличилось количество зенитной ар-

тиллерии как войсковой, так и РГК.

Так, например, в июле 1950 г. в штат вновь формируе-

мых пехотных дивизий был введен зенитно-артиллерий-

ский дивизион в составе 12 37-мм зенитных пушек. В это

же время было сформировано семь отдельных зенитно-

артиллерийских дивизионов, которые осенью 1950 г. были

сведены в зенитно-артиллерийскую бригаду. Формирова-

ние отдельных зенитно-артиллерийских частей продол-

жалось и в 1951—1952 гг.

В середине 1953 г. на базе существовавших частей были

сформированы три зенитно-артиллерийские дивизии РГК.

Из имевшихся в наличии зенитно-артиллерийских средств

РГК для прикрытия войск КНА и КНД в ходе войны при-

влекалось до 20%, а основные средства были использова-

ны для прикрытия объектов тыла

*

(32 орудия СЗА).

Âðåìÿ

Îðóäèÿ Ìèíîìåòû

Âñåãî

45-ìì

ïóøêè

57-ìì

ïóøêè

76-ìì

ïóøêè

107-ìì

ïóøêè

122-ìì

ãàóáèöû

82-ìì

ìè í î -

ìå òû

107-ìì è

120-ìì

ìè íîìåòû

K 25 èþíÿ 1950 ã.

K íà÷àëó 1951 ã.

K êîíöó 1952 ã.

Àâãóñò 1953 ã.

646

593

655

628

24

—

93

92

561

592

609

722

—

—

56

50

192

187

185

288

877

1748

2001

2559

199

520

2

507

968

2499

1

3640

4106

5397

1

Ïðè ýòîì ó÷òåíà âñÿ àðòèëëåðèÿ è ìèíîìåòû, íàõîäèâøèåñÿ íà ôðîíòå, â îáîðîíå

ïîáåðåæüÿ, ïîãðàíè÷íûõ áðèãàäàõ è â òûëó — â çàïàñíûõ è ôîðìèðóåìûõ ÷àñòÿõ;

2

èç íèõ 65 ìèíîìåòîâ êàëèáðîì 107-ìì.

356

В артиллерии китайских добровольцев в ходе войны

также происходили изменения. В течение 1951—1953 гг.

устаревшие системы различных образцов артиллерийс-

кого вооружения постепенно заменялись более совершен-

ными. В результате этого значительно уменьшилась раз-

нокалиберность артиллерийского вооружения, увеличи-

лось количество артиллерий крупных калибров.

В начале 1951 г. в пехотной дивизии вместо артилле-

рийского дивизиона был введен горно-артиллерийский

полк и дополнительно создан зенитно-артиллерийский

дивизион. Часть пехотных подразделений была вооруже-

на 57-мм и 75-мм безоткатными орудиями и противотан-

ковыми ружьями «Базука».

В середине 1951 г. войска КНД дополнительно были

усилены: одной дивизией реактивной артиллерии трех-

полкового состава, имевшей 72 установки БМ-13; двумя

истребительно-противотанковыми дивизиями трехполко-

вого состава, в каждой из которых имелось 36 76-мм пу-

шек и 36 57-мм пушек; четырьмя зенитно-артиллерийс-

кими дивизиями, каждая из которых состояла из двух пол-

ков МЗА и одного полка СЗА. Эти артиллерийские части

и соединения предназначались для усиления армий (кор-

пусов) при действии их на главном направлении.

К концу войны в Корею прибыли четыре дивизии КНД

новой организации. Артиллерийское вооружение этих

дивизий было значительно сильнее, чем артиллерийское

вооружение ранее действовавших здесь дивизий

*

.

Общий рост количества артиллерии в войсках КНД в

ходе войны показан в табл. 23.

Краткая характеристика качества применявшихся в

боях образцов орудий и минометов. 45-мм пушка, хотя и

состояла на вооружении войск до конца войны как ору-

дие сопровождения пехоты и для борьбы с танками в гор-

ных условиях, оказалась непригодной из-за малой дей-

ственности огня. 57-мм пушка признавалась лучшей, чем

45-мм пушка по меткости и действенности огня, но при-

менялась лишь для противотанковой обороны в глуби-

не. 76-мм полковая пушка обр. 1943 г. не нашла широ-

* Организация этих дивизий дана в приложении 15.

357

кого применения вследствие небольшой дальности

стрельбы. 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 считалась

одним из лучших орудий, но из-за настильности огня и

малой мощности снаряда не полностью соответствова-

ла предъявлявшимся требованиям. 76-мм горная пушка

обр. 1909 г. состояла на вооружении полковых батарей

тех соединений, которые действовали в горной местно-

сти; мощность снаряда этой пушки была недостаточной.

122-мм гаубица обр. 1938 г. считалась самым лучшим

орудием из всех имевшихся на фронте; по весу она по-

чти равна 105-мм американской гаубице, но мощность

ее снаряда в 1, 5 раза превышает мощность американс-

кого снаряда, кроме того, она оказалась более прочной

и безотказной в работе.

ТАБЛИЦА 23

Kàë èáðû îðó ä èé è ìèíîìå òîâ

ð å ì ÿ

Íîÿáðü 1950 ã. Èþëü 1951 ã. Èþëü 1953 ã.

57-ìì è 75-ìì áåçîòêàòíûå îðóäèÿ — 351 2643

57-ìì ÏÒÎ 141 147 200

70-ìì ãàóáèöû 208 110 231

75-ìì è 76-ìì ãîðíûå ïóøêè 318 440 682

75-ìì è 76-ìì ïîëåâûå ïóøêè 271 440 477

105-ìì ãàóáèöû — 128 167

120-ìì ãàóáèöû 300 108 361

150-ìì è 155-ìì ïóøêè-ãàóáèöû è

ãàóáèöû

—23100

60-ìì ìèíîìåòû 2487 3280 5220

82-ìì ìèíîìåòû 851 1456 4662

106,7-ìì è 107-ìì ìèíîìåòû — 147 199

120-ìì ìèíîìåòû 197 61 120

Âñåãî îðóäèé è ìèíîìåòîâ 4773 6691 15062

Ðåàêòèâíûå óñòàíîâêè — 73 203

Ðåàêòèâíûå ÏÒÐ — 763 4527

358

Реактивная установка М-13 во второй половине вой-

ны использовалась редко; громоздкая машина не успева-

ла уйти с огневой позиции и обычно попадала под огонь

артиллерии противника или дежурного звена самолетов.

В связи с этим возникла необходимость установить эту

систему на шасси с большей проходимостью. Нашли при-

менение и шестиствольные минометы.

107-мм пушка использовалась в качестве орудия бе-

реговой артиллерии. При борьбе с морскими десантами

она показала удовлетворительные качества, но вследствие

малой мощности снаряда и недостаточной дальности

стрельбы не могла вполне успешно решать задачи оборо-

ны морского побережья.

37-мм зенитная пушка считалась лучше 40-мм амери-

канской зенитной пушки, однако во второй половине вой-

ны остро сказывалась небольшая дальность ее стрельбы.

85-мм зенитная пушка признавалась хорошим орудием, но

действенность ее огня была невысокой вследствие неуме-

ния личного состава управлять ею в бою и производить

выверку приборов управления зенитным огнем. Кроме

того, имевшиеся приборы управления зенитным огнем не

были рассчитаны на скорость современных истребителей.

Взрыватели всех снарядов действовали хорошо на

любом грунте. Заряды для минометов (в том числе и для

шестиствольных) часто поступали недостаточно хороше-

го качества. Это объяснялось отсутствием централизо-

ванного руководства предприятиями, выпускавшими во-

оружение и боеприпасы, в результате чего предприятия

нарушали технологический процесс и делали отступле-

ния от принятых чертежей.

Недостаточно доброкачественным был и заводской

ремонт вооружения.

Боевое применение артиллерии в наступлении. В ходе

наступления командование КНА и КНД стремилось со-

средоточивать артиллерию на основных направлениях.

В начале войны, когда оборона противника была сла-

бо развита в инженерном отношении и сравнительно мало

насыщена огневыми средствами и живой силой, плотнос-

ти артиллерии колебались в пределах 10—36 орудий и

минометов калибром 76 мм и выше на 1 км фронта.

359

В последующем, когда количество артиллерии в вой-

сках КНА и КНД увеличилось, а оборона противника ста-

ла более развитой в инженерном отношении и устойчи-

вой, плотности артиллерии резко возросли. Например,

при наступлении 20-й армии КНД в июле 1953 г. плот-

ность артиллерии на участке прорыва достигала 100 ору-

дий и минометов на 1 км фронта. Такая плотность в дан-

ных конкретных условиях была достаточной для ведения

успешного наступления. На второстепенных направлени-

ях плотности были значительно ниже.

В пехотных полках, наступавших на главных направ-

лениях, создавались полковые артиллерийские группы

в составе 2—5 дивизионов, а пехотные полки, действу-

ющие на второстепенных направлениях, усиливались

обычно одним дивизионом. В пехотных дивизиях созда-

вались дивизионные артиллерийские группы в составе

2—3 дивизионов.

Планирование использования артиллерии в наступле-

нии осуществляли штабы артиллерийских частей и соеди-

нений. В начале войны использование артиллерии плани-

ровалось в основном только на артиллерийскую подготов-

ку и поддержку атаки. На период же боя в глубине

действия артиллерии обычно не планировались. По мере

накопления боевого опыта, примерно к началу 1952 г.,

артиллерийские командиры и их штабы в основном осво-

или в полном объеме метод планирования действий

артиллерии в наступлении.

Продолжительность артиллерийской подготовки в зави-

симости от характера обороны противника, наличия артил-

лерии и боеприпасов колебалась в пределах 20—40 мин.

В первом и третьем этапах войны в период артиллерийс-

кой подготовки значительное количество артиллерии

использовалось для ведения огня прямой наводкой.

Поддержка атаки пехоты и танков осуществлялась пос-

ледовательным сосредоточением огня. Для сопровождения

пехоты в наступлении непосредственно в ее боевых поряд-

ках использовались главным образом минометы, которые

при бое в горах показали свою высокую эффективность.

Взаимодействие артиллерии с пехотой и танками при

подготовке операции организовывалось во всех звеньях

360

довольно четко. При этом до начала боевых действий ус-

танавливались общая нумерация целей и объектов и све-

товые сигналы, кодировалась местность, связь поддержи-

валась как по радио (в низших звеньях), так и проводны-

ми средствами (в полках и выше), составлялась таблица

взаимодействия. Однако в ходе боя взаимодействие обыч-

но нарушалось.

Воздушная разведка в интересах артиллерии из-за от-

сутствия необходимых средств не велась. В артиллерии

ощущался острый недостаток необходимых приборов для

стрельбы и управления ее огнем с закрытых позиций. На-

пример, к концу 1951 г. в частях КНА укомплектованность

приборами составляла: по буссолям — 12%; стереотру-

бам — 20%; дальномерам — 52%; биноклям — 28%; ра-

диостанциям — 51%; телефонным аппаратам — 40%; те-

лефонному кабелю — 60%. Неукомплектованность при-

борами и средствами связи отрицательно сказывалась на

ведении артиллерийской разведки, на подготовке данных

для стрельбы и управлении огнем артиллерии, а также на

взаимодействии артиллерии с другими родами войск.

В 1951-м и начале 1952 г. артиллерийская разведка

наблюдением велась обычно только с командирских на-

блюдательных пунктов. Наблюдение с передовых и боко-

вых наблюдательных пунктов, а также сопряженное на-

блюдение применялось очень редко, хотя в этом часто

возникала острая необходимость.

В начале войны артиллерийские штабы плохо исполь-

зовали разведывательные данные, полученные из других

источников. Обычно штабы ограничивались сведениями,

поступавшими от подчиненных частей и подразделений.

При высылке общевойсковых разведывательных групп в

тыл противника артиллерийские разведчики в эти груп-

пы не включались и анализ добытых данных производил-

ся без участия артиллеристов.

Наиболее распространенным способом подготовки

исходных данных для стрельбы артиллерии была подго-

товка по карте, реже — с помощью буссоли. Пристрелка

производилась непосредственно по цели, часто применял-

ся перенос огня от пристрелянных целей. В войсках КНД

наибольшее применение нашел перенос огня от пристре-